そもそものゲームデザインを再確認。今回のお題「#コンパス」の場合

レベルデザインはゲームのルールやキャラクターの動作仕様などの要素と密接に関わっています。まずは開発しているゲームがどのようなメカニクスを持ち、どんな体験を与えるものかを確認しておくべきでしょう。加えて、そのゲームがどのプラットフォームで展開され、どういうビジネスモデルで作られているかを見ておくことも重要となります。

今回の題材となった「#コンパス」は2016年にサービスが開始された、スマートフォンでプレイできるMOBA(マルチプレイオンラインバトルアリーナ)形式のタイトルです。今年で9年目を迎える老舗タイトルであり、厳しいモバイルゲームシーンでサービスを継続している実績のある一作と言えるでしょう。

MOBAの代表的なタイトルには『League of Legends 』や『DOTA2 』があります。このジャンルでは、プレイヤーは多様なスキルを持つキャラを選択し、両チームに分かれて相手の拠点を制圧することが目的となります。MOBAは5vs5に分かれ、広大なマップ上にて戦略を駆使して戦い 、一試合におよそ30~40分をかけて闘う ことが多いです。主にPCでプレイされる事が多いため、マウスとキーボードを駆使した競技性が高いゲームデザイン が特徴です。

一方、「#コンパス」の場合は方向が異なっています。厳格な競技性よりも、スマートフォンを片手で持って、カジュアルに楽しめるゲームデザイン が目指された結果、3vs3とコンパクトな人数のチーム戦 で、3分という短い試合時間 内に小さなマップ上で5か所あるポータルキーを多く奪ったチームが勝利 というルールが確立されました。

本格的なMOBAは家などで腰を据えて行うものなのに対して、「#コンパス」の場合は通勤や通学のような隙間時間でも、立った状態で片手でも遊べる点が特徴です。 まとめると、「#コンパス」におけるレベルデザインとは、以下のゲームデザインの要素を前提にしていると言えるでしょう。

・プラットフォームはスマートフォン。片手(縦持ち)で遊べる

・1試合の時間は3分、基本攻撃はオート。 通勤・通学などの隙間時間でのプレイも想定されている

・コラボキャラを含め、さまざまな魅力あるキャラ でプレイできる

・簡単な操作で、プレイフィールの異なるキャラごとの派手なバトル を楽しめる

実際のレベルデザイン制作フロー

「#コンパス」のレベルデザインは、実際の現場ではどのように行われているのでしょうか?

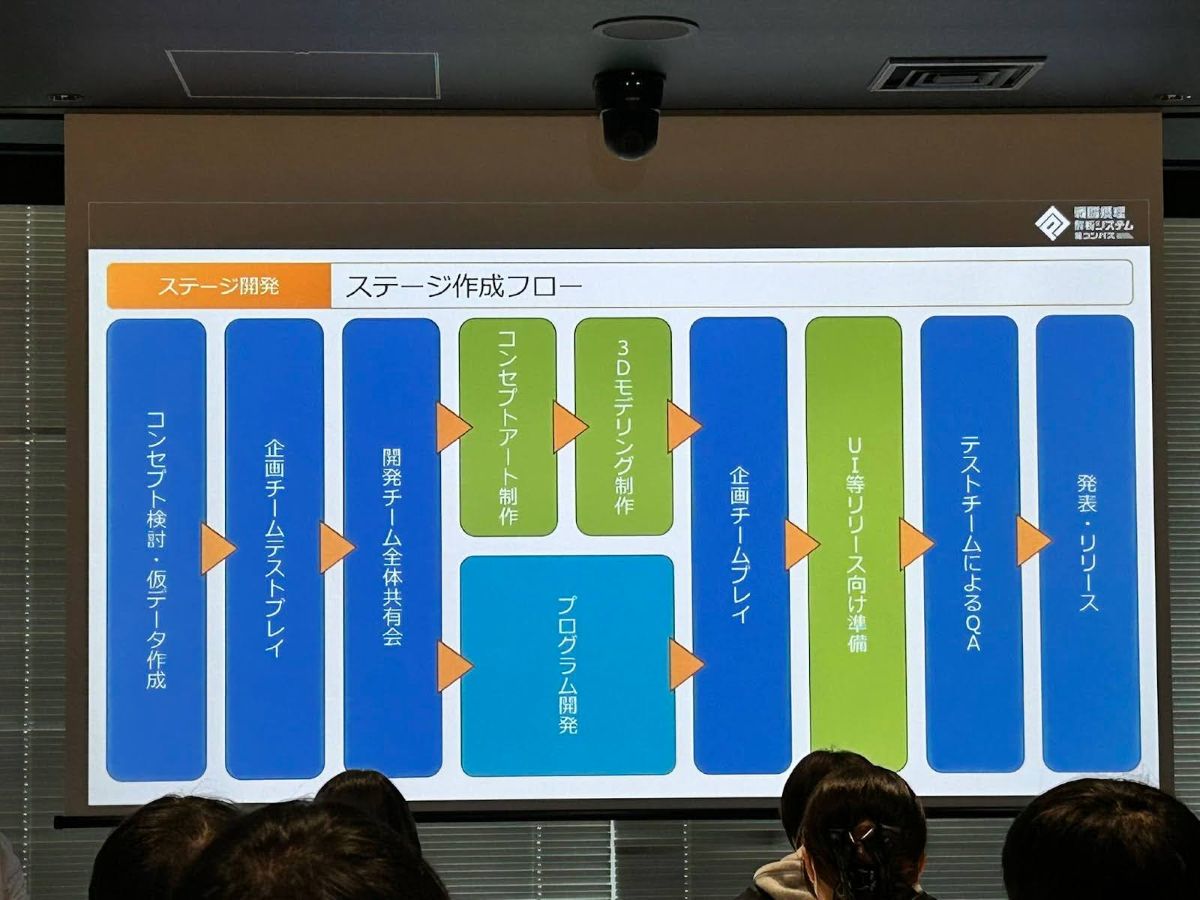

イベント冒頭では、#コンパスのディレクターの畠山氏によって「#コンパス」のレベルデザイン(当日は「ステージ作成フロー」と説明)についてのワークフローが講演形式で解説されました。会場に集まった30名近い学生たちは、実際に手を動かす前にステージ制作の流れを学んでいきます。

レベルデザインはプランナーがコンセプトを検討し、その後企画チームがテストプレイを行う。内容が面白ければ、アート制作とプログラム開発が並走するかたちで本制作が行われる

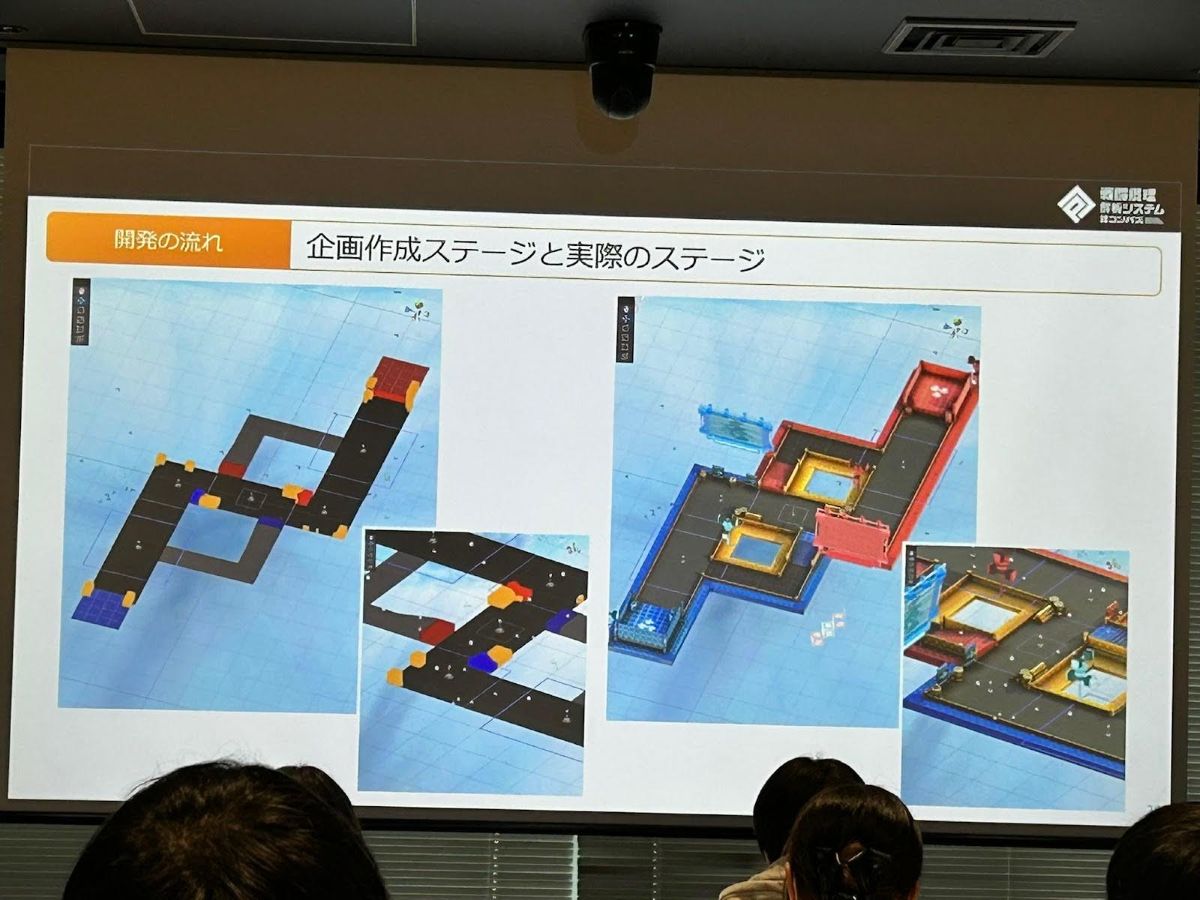

レベルデザインの企画段階では、まずはプリミティブな形状で簡易的なステージを作成。度重なるテストプレイと、開発チーム全体の共有会を経て、アートを含めた本制作に入っていきます。

畠山氏からは「#コンパス」の仕様とレベルデザインのポイントについて、以下の要素が挙げられました。

・ステージは線対称か点対称で構成 。2チームが対戦するアクションのため

・ポータルキーの数とサイズは固定

・床面はグリッドで表示。デジタル的演出のほか、キャラの速度をわかりやすくするため

・床面・障害物は2m、道幅は最低8m。高低差は2m以上で、1m区切りで制作

・ステージは右に曲がるように意識して制作 。キャラクターを移動するときのカメラでは、右側に空間が発生するため

本作は現在、新規ステージは年に1、2面ほど追加するスケジュールで開発されているとのこと。その理由は「コンテンツが多ければ良いわけではない。ステージ数が多いほどプレイヤーに要求される知識(ステージ理解)が増えるため、新規のプレイヤーが参入できなくなる 」ためだといいます。

ゲーム制作を専門的に学んできた学生はどんなレベルデザインを行ったのか?

レベルデザインの技術的な説明ののち、本格的なレベルデザインのワークショップが始まりました。学生たちはプランナー、アーティスト、エンジニア混合の8チームに分けられました。

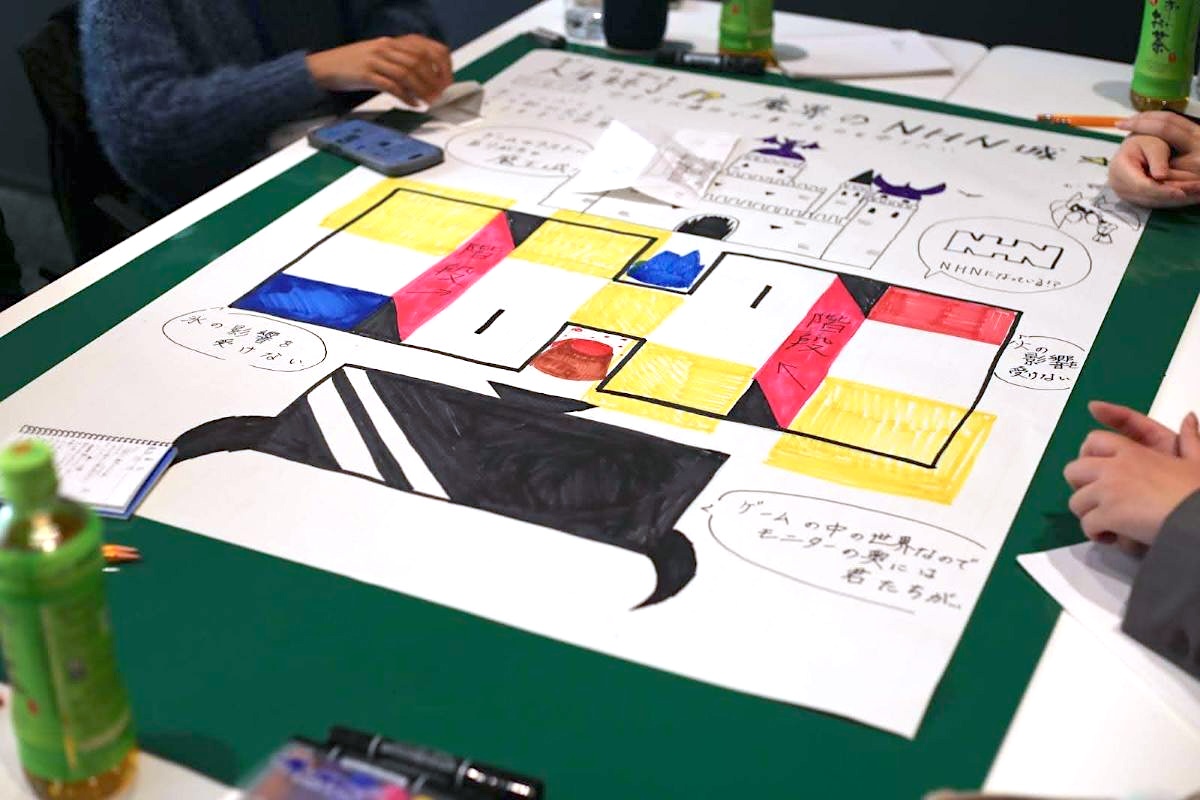

制作時間は約3時間。各チームは模造紙にレベルデザインを描き、最後に「どんな意図で開発したか」をプレゼンテーションします。

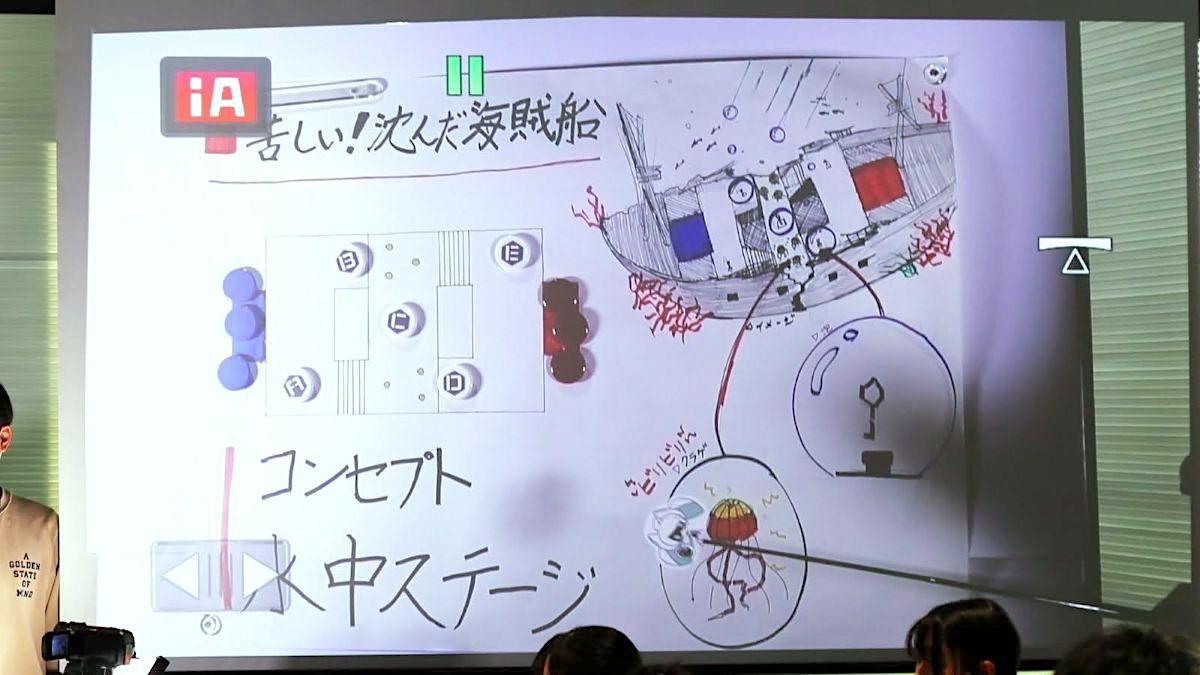

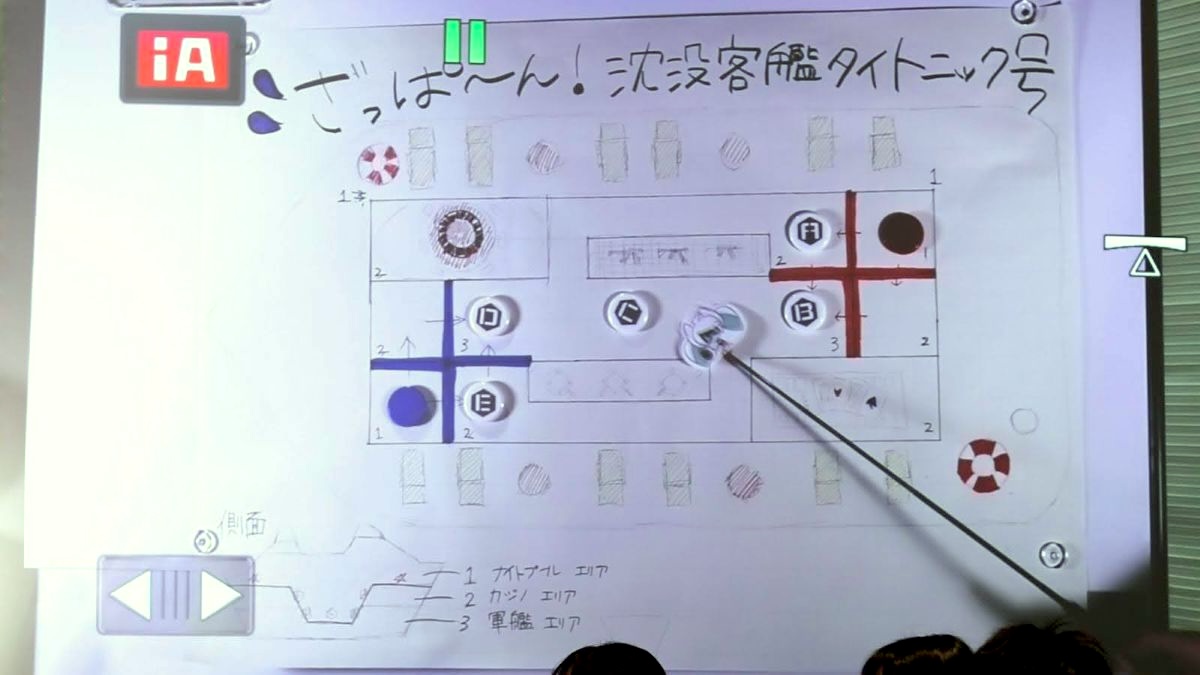

各チームの制作途中、学生に「どんなレベルデザインを行っているか?」を伺ってみました。学生たちはステージを線対称・点対称を守るなど、全体的に先述のNHN PlayArtの説明をしっかり踏まえていましたが、興味深いのは全体的に水中や海を舞台としたレベルデザインを行う傾向があったこと です。その理由を伺うと、共通してこうした理由を回答してくれました。

学生A

いまの「#コンパス」には、水や海を舞台にしたステージが実装されていないと思ったんです。

学生B

なので、このチームでは沈没船を舞台に、“酸素ゲージ”を管理しながら闘うギミックを考えています!

その他にも特殊なギミックを生かしたステージが目立ちました。あるチームは“鏡の国”というファンタジックな世界感をコンセプトに、鏡を使って高低差のある相手陣地にワープして闘うステージ を制作していました。別のチームは、なんとステージ中のルーレットで出た目によってバフやデバフが付与 され、ポータルキーがランダムで移動するなどダイナミックなものを制作しています。

取材する側としては、こうしたギミックを中心に空間設計を行うチームは、これまでの「#コンパス」になかったレベルデザインによって新しい体験を作ろうとしているように見えました。ですが、実はそれは間違っていた と後で思い知るのでした……。

いよいよ完成したレベルデザインをプレゼン!優秀賞に輝いたステージは?

左から、林智之氏、八田氏、畠山氏。今回のワークショップの選考を担当した

各チームのプレゼンが行われたあとは、NHN PlayArtのメンバーが選考を行い、優秀賞を3チームに授与しました。選考するのは「#コンパス」のプロデューサーの林智之氏、プランナーの畠山氏、八田氏の3名。そこで選ばれた作品は、ゲームメーカーズの取材班からすると意外な結果となっていました。

受賞作をプロはこう見ていた——具体的なステージ図と評価したポイント

プロはどこを見て評価したのでしょうか?取材班は今回の選考を行った「#コンパス」プロデューサーの林智之氏、畠山氏、八田氏に詳しいお話を伺いました。

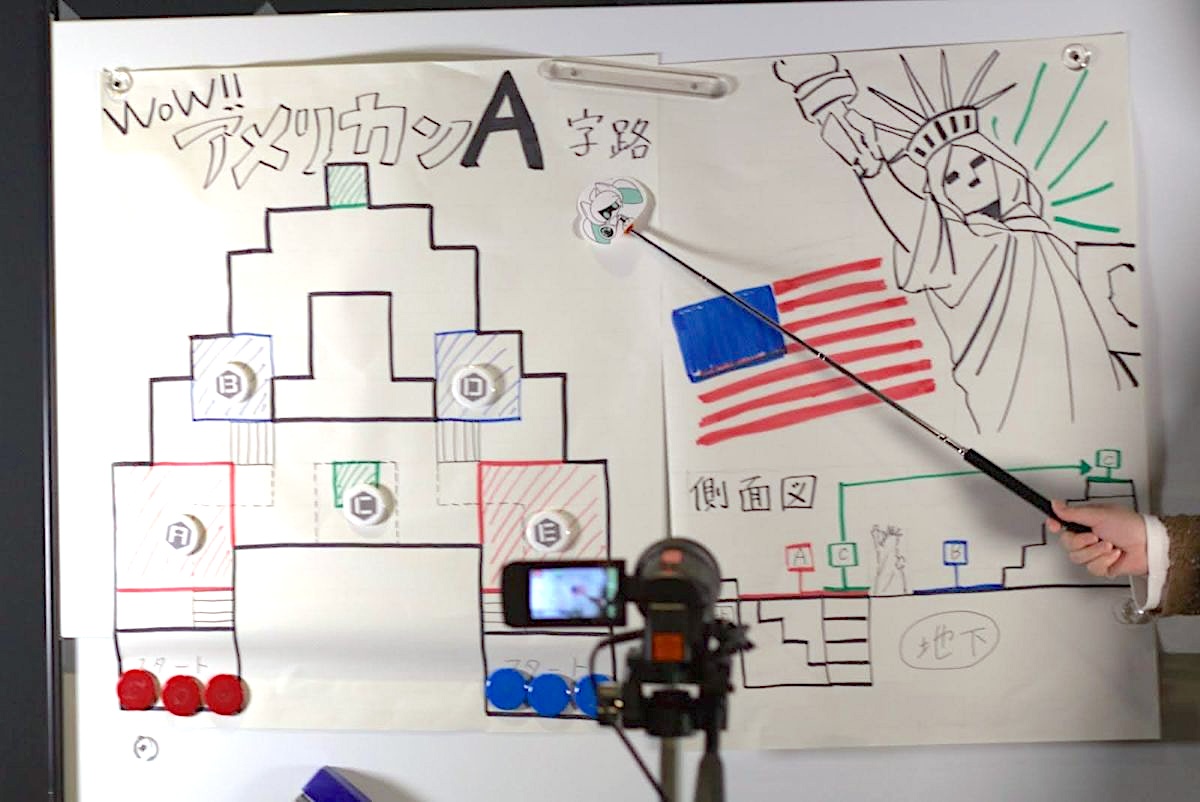

受賞作「WoW!!アメリカンA字路」。以下、レベルデザインの見方:赤と青の磁石が両チーム。アルファベットの磁石がポータルキー

受賞作の一つ目は「WoW!! アメリカンA字路 」というシンプルなステージ。コンセプトは“アメリカ”とストレートなもの。アメリカの「A」をかたどったマップで、ギミックも「時間経過でポータルキーのひとつが位置を変える」というシンプルなものでした。

どの点を評価したのかを伺ったところ、開口一番に指摘されたのは「マップを理解しやすいこと 」でした。

林氏

アルファベットの「A」を選んだのがいいポイントです。アルファベットはこの世の言葉の中で最もシンプルで見分けがつく文字だと思っていて、実際にゲームを作るときもアルファベットの形から入る事が多いんです。そもそも「#コンパス」初期のレベルデザインもS字からスタートしていますから。

畠山氏

「A」という文字は全員が形を思い浮かべられるため、理解しやすいと感じました。また、ポータルキーが移動することで戦況が変わるギミックもシンプルで良かったですね。

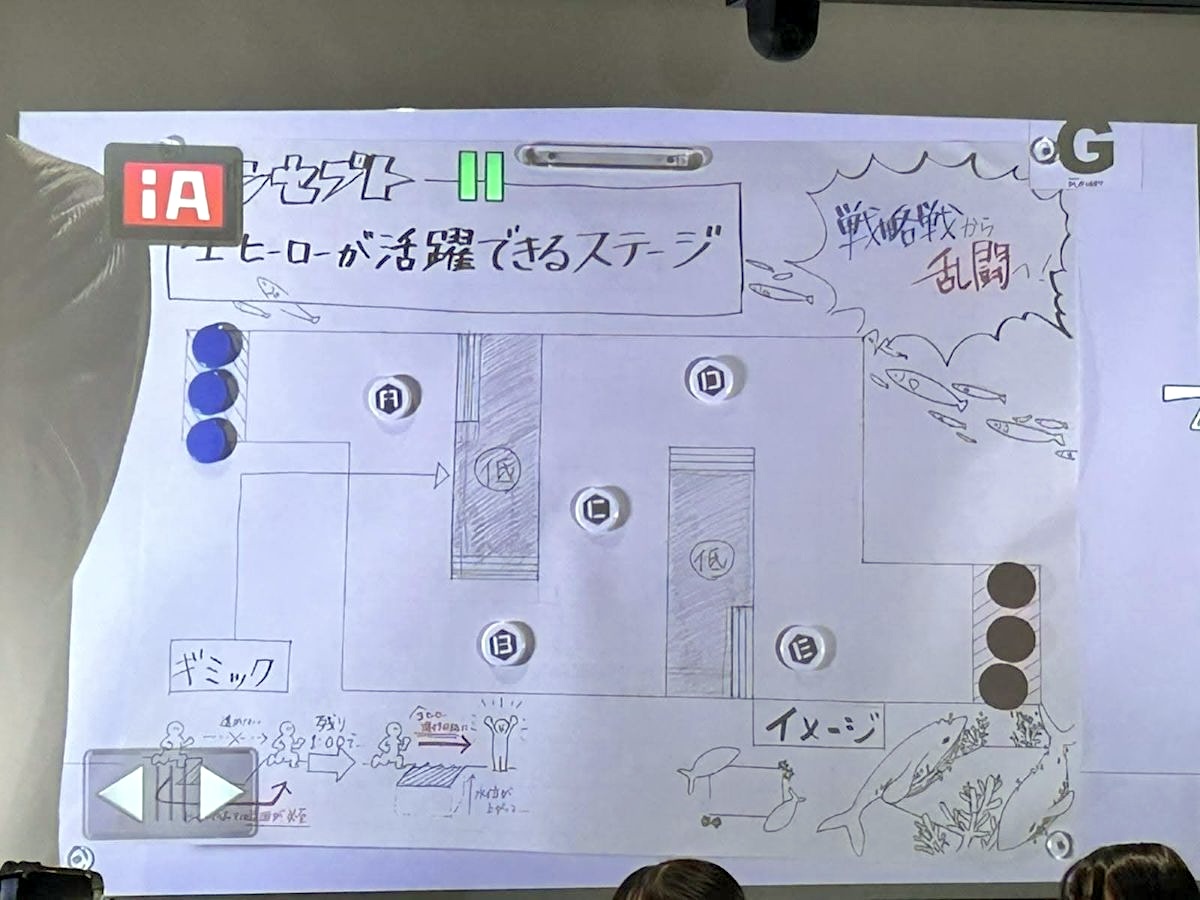

受賞作「全ヒーローが活躍できるステージ」。初期は中央を挟んだ撃ち合いに、時間経過でマップが変化したあとは乱戦になるようにデザインされている

続いて受賞したのは「全ヒーローが活躍できるステージ 」。コンセプトはタイトル通り、すべてのキャラを生かして戦えるステージにするものです。

序盤はS字の通路上になったステージと段差を降りられる場所と移動できる場所が分かれ、両チームとも位置取りを重視した戦いを促す設計になっていします。しかし時間経過で段差の水位が上がり、その上も歩けるようになるギミックを入れ、試合後半は両チームが乱戦になるように仕向けています。

本作品に関しては、審査陣は「試合が膠着しないようにするレベルデザインとギミック」を評価しました。

林氏

ちゃんと「#コンパス」をプレイして、しっかりと設計していると感じましたね。段差というのは、本作らしい足止めの仕方になっています。

林氏はギミックが一つに絞られている点を評価。一方で「全体的にコンパクトになりすぎている」、「ポータルキーが同距離に配置されすぎている」という指摘も。ただ、そのあたりは作りこむ段階で修正できる範囲であり、最終的には「#コンパス」本編に使えなくもないステージとも語られました。

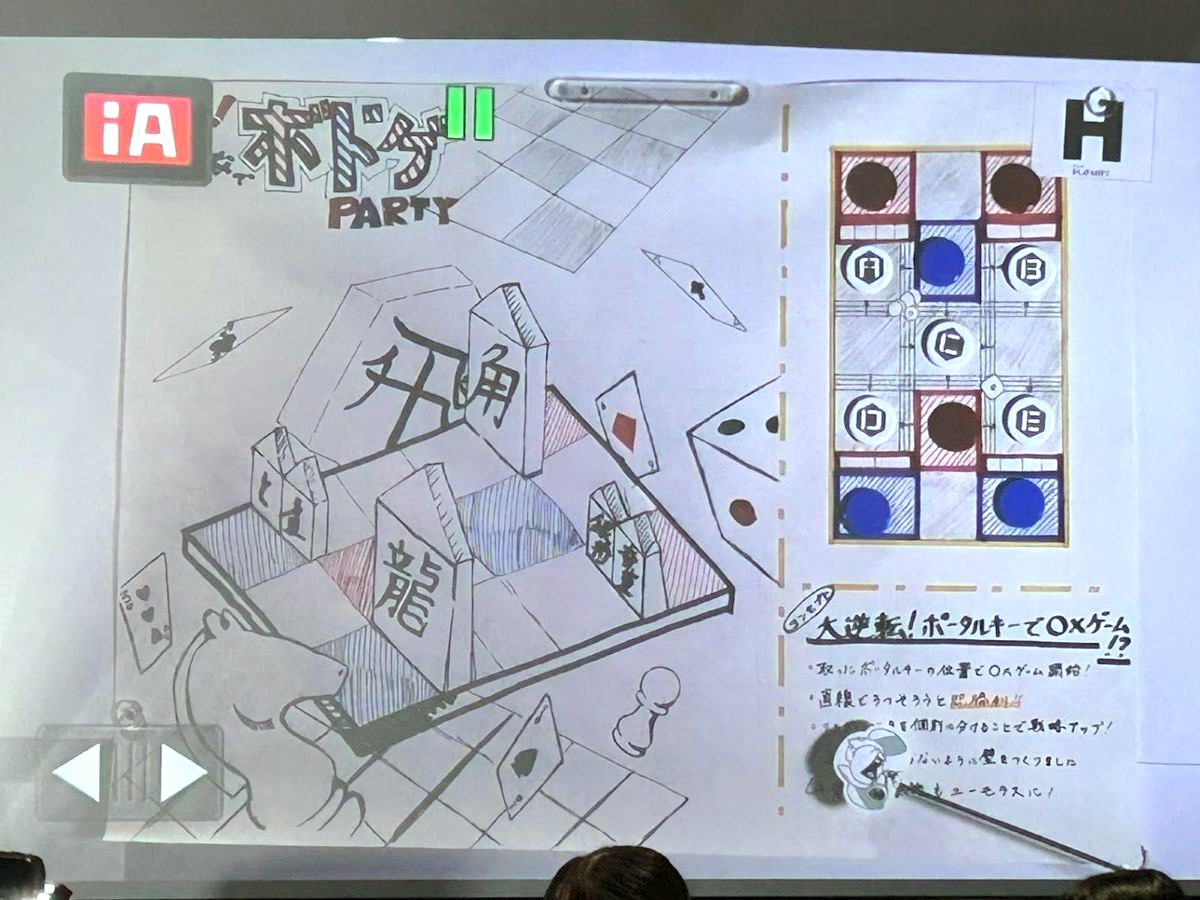

受賞作「みんなでボドゲPARTY」。写真右側に描かれているのが、具体的なレベルデザイン。

最後に選ばれた受賞作は「みんなでボドゲPARTY」です。こちらは「ポータルキーで3×3の〇×ゲームに近いことを行い、先に斜め3つ揃ったらその時点で勝利になる」と大胆なギミックを仕掛けているほか、両チームのうち一人が敵チームを背にした状態からスタートする というトリッキーなものになっていました。

ギミックが印象的な「みんなでボドゲPARTY」ですが、受賞の決め手はレベルデザインよりも「チームのプレゼンが上手かった 」ということでした。プランナー・エンジニア・アーティストそれぞれが自分の立場を生かしたプレゼンを行い、本ワークショップの裏目的でもある「ポジションの異なるスタッフと共に一つのプロジェクトを作り上げる」点において高く評価されました。

ただし、レベルデザインに関しては課題が多いことも指摘されています。

林氏

試合開始からプレイヤーが行動に迷うのが良くない ですね。後ろを向いて敵に対応するのか、3つどれかのポータルキーを狙うのか、4択になっている。敵チーム側に配置されたプレイヤーが強すぎると、リスキルの懸念もあります。

八田氏

「#コンパス」は制圧したポータルキーが多い方が勝ちのゲームなので、最後まで“取って取られて”があり白熱するんです。ただ、このレベルデザインはチームの初期配置に問題があって、実質的に初手から2v1状況となり、一瞬で試合が終わってしまうんじゃないかと思います。

「複雑なギミックって、遊ぶ方はそんなに嬉しくない場合も多いんです」 今回評価されたレベルデザインについて、いずれも「試合展開が分かりやすい」「ギミックが少ない」といった特徴がありました。3人のプロは、今回のワークショップ全体をどう評価したのでしょうか。林氏はまずシンプルにこう指摘します。

林氏

ほとんどのチームがギミックをたくさん考えてくれました。でも、大体のプレイヤーはギミックをそこまで嬉しいとは思わないはずです。学習コストが上がってしまいますから。

畠山氏

作る方はどうしても基本ルールの“替え玉”的なものをやりたくなるんですけど、往々にしてユーザーが求めているのは王道に近いステージ だったりするんですよね。

八田氏

他にもルーレットなどのランダム性のあるアイデアも出ていましたが、プレイヤーの技術に関係しない要素はストレス原因 にもなり得ます。負けたにしても「何が起こって負けたのか」がわからなければいけないんです。

畠山氏

3vs3なので、言ってしまえば自分以外の5人のプレイヤーがどんなキャラを使い、どんな操作をするかということ自体がランダム要素です。自分の裁量でコントロールできるものが減るのが良くないんです。

その上で、畠山氏は「作る側になると、自分がプレイをしている目線を失いやすい」とはよく言われますが、その実情は「何かを入れて個性を出したほうがいいのでは?」というプレッシャーから詰め込み型のアイデアを出してしまうせいではないかと指摘。また、今回は、複数人のチームでレベルデザインを行ったために、全員が出したアイディアをとにかく足しがちな傾向もあったのではないかと推察していました。

そのほかにも指摘されたのは、何を作るにしても引き算が大事 だということです。そのため、「本当にこのギミックは必要なのか?」とプレイヤー側の視点で、引き算を忘れてはいけないと言います。

学生からは、沈没船を舞台とした水中ステージや水没ステージがいくつか挙がったが……

また、併せてお聞きしたのが、これまでの「#コンパス」で水中ステージが実装されてこなかった理由です。学生たちは新味を出すためにテーマとして選びがちでしたが、「#コンパス」のサービスが始まって約9年のあいだ開発されてこなかったというのはそれなりの理由があるはずです。

林氏

これは個人的なユーザー目線になりますけど、水のシーンが続いて面白かったゲームってあんまりないんですよ。足止めをくらうような嫌なステージという意味合いが強いんです。

また、今回のアイデアとしてあった“酸素ゲージ”も、駆け引きの面では面白いのですが、管理するゲージが1本増えることはゲーム難易度が上がることに直結しますので避けたほうが良いのではないかと感じました。

畠山氏

例えば「ステージ全体が水の中にあり、水の抵抗で全ての行動速度が遅くなる」ということが面白さにつながらないと感じました。行動が遅くなるというのはストレスが高いですし、水中用のエフェクトも作らなくてはならないので、工数も高いですよね。

林氏

審査する立場として現実的な点を指摘してきましたが、各チーム独自の視点でおもしろいステージを作ろうと一生懸命になっていたと思います。参加していただいたみなさんがいつかゲーム制作の現場に出たときに、今回の取り組みが少しでも役立つものになっていたら嬉しいですね。

さらにレベルデザインを知りたい人のための参考資料

今回のワークショップではレベルデザインに関するアマチュアがやりそうな問題と、プロがどこを注目してデザインしているかがわかりやすい結果となったのではないでしょうか。

ゲーム開発を手掛けていると、作る側は自分の考えるアイディアを実現するために一心不乱になり、どうしてもプレイヤーがどう遊ぶかという観点が抜けがちです。

とりわけレベルデザインとは、ゲームの空間設計を行うかたちで、作り手側と遊ぶ側の意識のズレを調整し、ゲームでもっとも面白い体験を生み出す作業なのかもしれません。今回の「#コンパス」のレベルデザインワークショップからは、そんなことを学べる内容となりました。

レベルデザインに関する日本語資料は限られるものの、詳細にレベルデザインを学びたい場合はUnityが公式にE-Bookとして無料公開している「ゲームレベルデザイン入門 」なども役に立ちます。今回のレポートでレベルデザインに興味が沸いた方は、ぜひご自身でも挑戦してみてはいかがでしょうか。

©NHN PlayArt Corp. ©DWANGO Co., Ltd.

「レベルデザイン記事一覧 | ゲームメーカーズ」 #コンパス公式サイト