決して順風満帆ではなかった、アトラスの激動の歴史

さて「ペルソナ」シリーズとは、主に高校生を主人公に “ペルソナ”と呼ばれる力を使い、社会で起こるさまざまな怪異と闘うRPGです。戦いのあいだの、仲間や多彩な登場人物との交流も特徴のひとつです。

シリーズは、1996年の『女神異聞録ペルソナ』や、1999年~2000年にリリースされた『ペルソナ2 罪』、『ペルソナ2 罰』で確立されていました。今日の評価を獲得するきっかけになったのは『ペルソナ3』からです。本作から世界的な認知度が広まり、その後の『ペルソナ5』発売からさらに大きな人気を獲得。今に至ります。

そんな「ペルソナ」シリーズを開発したアトラスですが、決して順風満帆に開発を続け、いまの地位を獲得したわけではありませんでした。

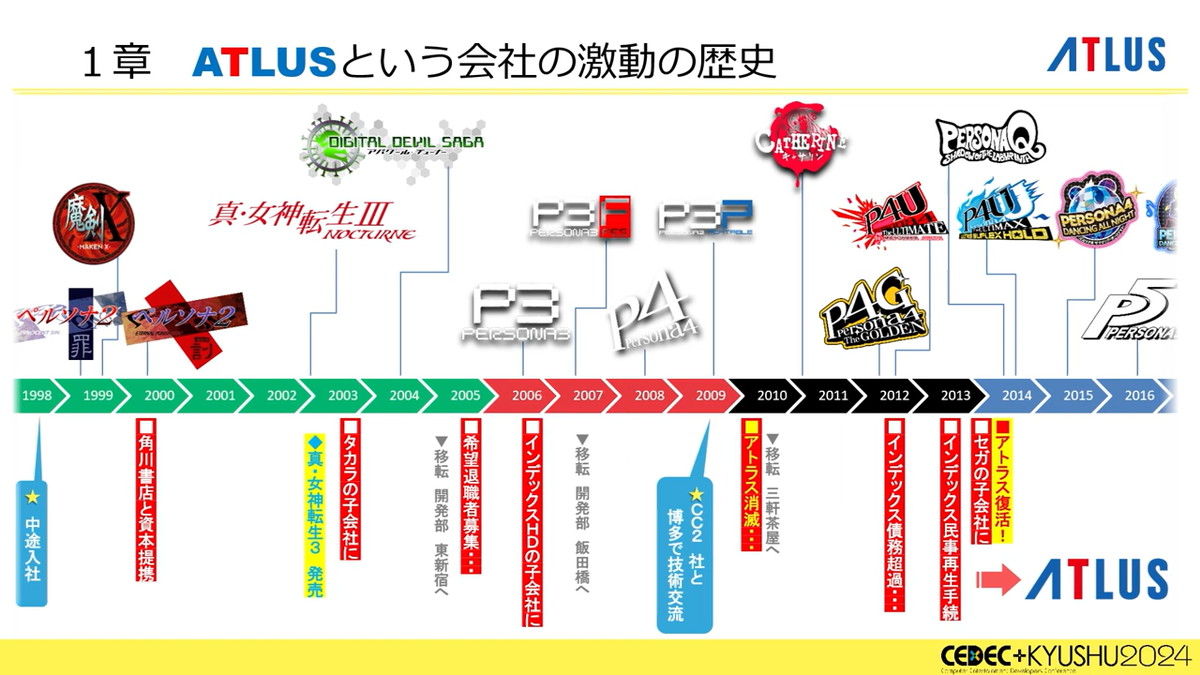

アトラスは1986年の設立以来、「真・女神転生」シリーズや「プリント倶楽部」(プリクラ)といった人気コンテンツを生み出してきた企業です。しかし、そんな企業であるにも関わらず、2010年には一度、吸収合併により消滅。一時はブランドとして存続する形でした。

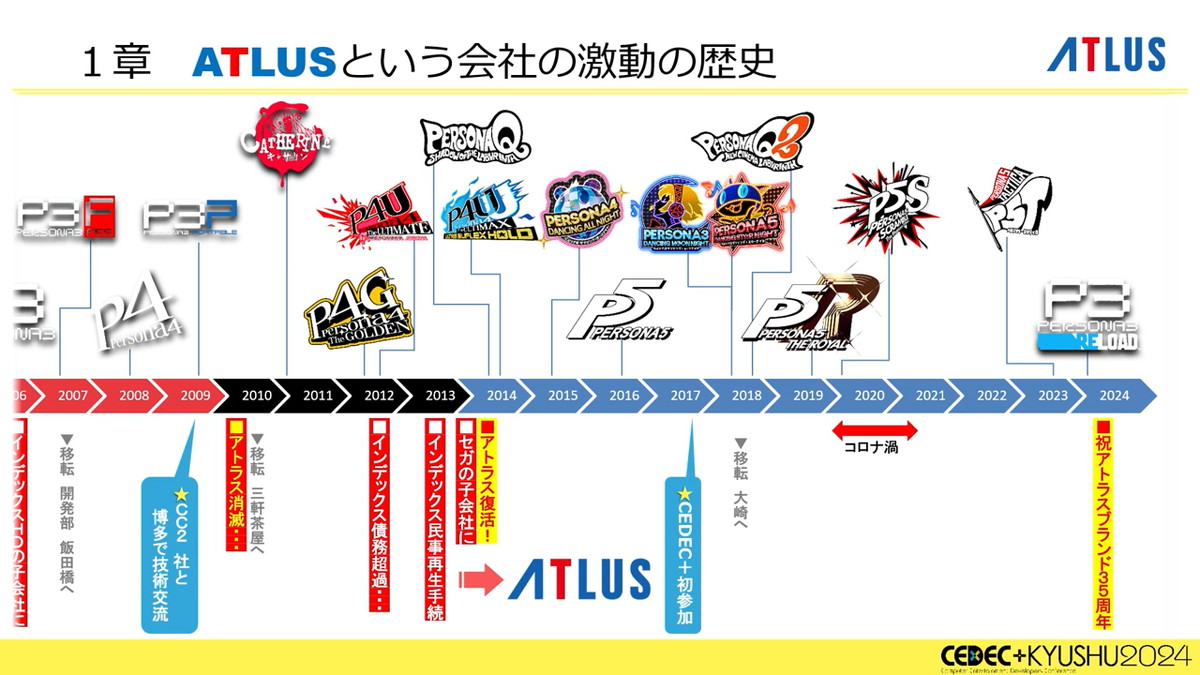

2014年にセガグループの子会社として復活を果たし、今年でブランド35周年を迎えますが、長い歴史の中ではゲーム産業の好況や不況の波に影響された、激しい浮き沈みを経験しています。

アトラスの激動の年表

続いて、和田氏はアトラスのおよそ40年近い歴史年表を提示し、各時代のトピックスについて解説します。

設立(1986)~『パズルボーイ』(1989)

アトラスは1986年に、デベロッパーとして設立されたのが始まりでした。翌1987年に、すべての原点となる『デジタルデビル物語 女神転生』がリリースされます。

本格的にアトラスがブランドとして始まったのは、なんと1989年発売のゲームボーイのソフト『パズルボーイ』です。

本作はアトラスがセルフパブリッシングしたタイトルなので、ブランドとしてのスタートはここからになります。意外なタイトルがブランドのスタートということもあって、松山氏も「ここからが始まりなの!?」と驚いていました。

『真・女神転生』(1992)~角川書店と資本提携(2000)

1992年に『真・女神転生』をリリース。こちらは和田氏は「ゲーム屋さんでパッケージがあまりにもカッコよく、ジャケ買いしてしまった」と思い出を振り返りました。「どっぷりハマって、このタイトルからアトラスというメーカーを意識した」というほどの衝撃を語っています。

それから1995年に、プリクラの第一号となる「プリント俱楽部」を開発。大ヒットにより他の企業も参入し、今も続く人気商品になっていきました。ここで和田氏は「アトラスがもしここで『プリント俱楽部』の特許を取っていれば、企業としても違った未来があったのではないか……」と、語っていました。

1996年に「ペルソナ」シリーズの原点『女神異聞録ペルソナ』が発売。その2年後の1998年に和田氏は入社し、「魔剣X」シリーズに関わります。和田氏は「3D開発で入ったんですけど、美大や専門学校を出ていなくて、Photoshopも使えなかった。入社後に勉強した」と、おおらかな中で仕事していたとも語りました。

こうしてアトラスの90年代は人気タイトルや人気商品に恵まれており、順風満帆のように見えるかもしれません。ところが2000年に角川書店(現・KADOKAWA)と資本提携してから「会社の雲行きが怪しくなってきた」と和田氏は話します。

『真・女神転生Ⅲ -NOCTURNE』(2003)~困難の時代(2005)

2003年に『真・女神転生Ⅲ -NOCTURNE』がリリース。「好きなシリーズで、死に物狂いで、楽しく働いた」と和田氏は語り、アート周りに関わっていました。そんな傑作を作り上げていても、アトラスの経営は奮わず、同年にはタカラ(現・タカラトミー)の子会社となることに。

こうした状況に関して、和田氏は「そもそもゲーム業界は1997年が最初のピークだった。そこから下り坂になり、アトラスもその影響を受けて、今まで通りでは厳しい状況になったのがこの頃」と振り返っています。

子会社化した翌年2004年には『DIGITAL DEVIL SAGA アバタール・チューナー』を発売するのですが、和田氏によれば「売り上げは芳しくなかった」と語ります。「わかりづらいタイトルだったのかもしれない」と振り返っていました。

「真・女神転生」シリーズの系譜に当たるタイトルもビジネスとして難しい結果になり、アトラスの経営も追い詰められていきます。2005年には希望退職者の募集をスタートし、「この頃は会社のムードも悪く、人がどんどん辞めていった」と苦い思い出を述べていました。

『ペルソナ3』(2006)~インデックスHDによる吸収合併(2010)

そんな中、2006年に起死回生の『ペルソナ3』がリリース。和田氏も「開発をしていてかなり手ごたえを感じていた」という渾身の一作であり、当時は経営が苦しくても「希望を持って働いていた」と言います。同年、アトラスはインデックスHDの子会社に変わります。

アトラスは『ペルソナ3』で高い評価を得て以降、2007年に『ペルソナ3フェス』、そして2008年に『ペルソナ4』、2009年に『ペルソナ3 ポータブル』をリリースするなど、ブランドを確立するかのように立て続けに「ペルソナ」シリーズを発表していました。

また、この頃は松山氏のサイバーコネクトツーとも技術交流をしており、お互いの代表作である「.hack」シリーズと「ペルソナ」シリーズの話を行い、勉強会を開催したという貴重な話も語られています。

こうしてアトラスは新たな看板タイトルを打ち立て、快調に思えましたが、経営はそうはいきませんでした。2010年にはインデックスHDによる吸収合併で、なんとアトラスは消滅。以降、ブランドとして継続する形になってしまいます。

『キャサリン』(2011)~民事再生手続(2013)

それでも攻めた開発は続きます。2011年には泥沼の恋愛劇をアクションパズルとアドベンチャーがミックスされたジャンルで仕上げた『キャサリン』をリリース。アトラスは企業としては消えていても、コンソールゲームの業績は好調でした。

ところがインデックスHD自体の経営が低迷。2012年には債務超過が報じられ、翌2013年には民事再生手続を行いました。この頃はファンからも「まさかアトラスは完全になくなってしまうんじゃないかと心配されていた」と和田氏は振り返りました。

ファンだけではなく、松山氏も「ゲーム業界も不安だった。めっちゃゲームが調子いいのに、会社がダメになるってそんなことある? みんな不思議がっていた」と当時を語りました。

セガの子会社としてアトラス復活(2014)~

開発したゲームは商業的にも批評的にも高い評価がある。なのに企業の経営としてはずっと綱渡り。そんな波乱万丈のアトラスでしたが、ついに絶望的な状況に立たされます。そこで登場したのが、あのセガでした。

セガはインデックスHDからアトラスのブランドを買い取り、アトラスは会社として復活することができたのです。以降、セガの子会社として、現在のアトラスを確立しました。

「ペルソナ3」を転換点に、経営難からの復活

ここまでの講演を聞いていると、企業の経営面のみにフォーカスすれば絶望的なピンチが何度も訪れており、普通なら復活が難しいことはわかります。

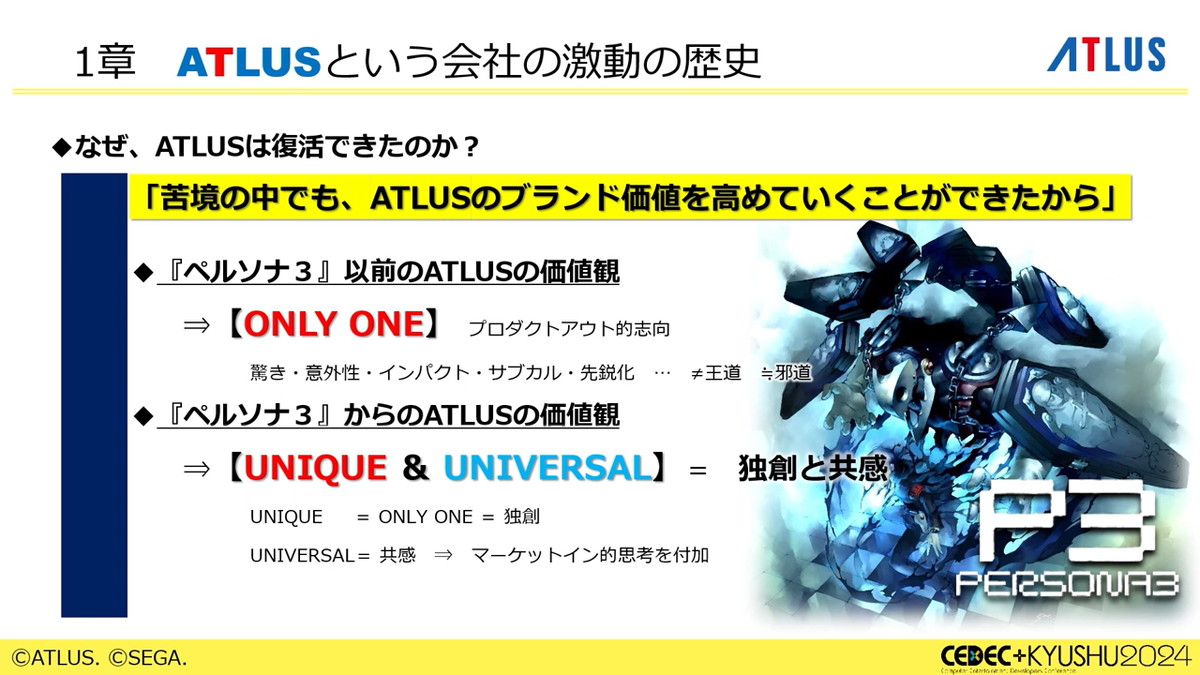

そんな中でも、アトラスはなぜ復活できたのかについて「苦境でもブランドの価値を高めていくことができたから」と和田氏は語ります。会社の状況が悪いなかでも、チーム内部では前を向いて開発に専念できていました。

特に『ペルソナ3』の経験は大きく、和田氏も当時は「開発の手ごたえはあったし、会社の状況が悪くても、開発チームはなんとかなるんじゃないか」と根拠のない自信があったと語ります。

ただ、『ペルソナ3』が転換点になった理由は他にもあり、とりわけ大きかったのは「タイトルで重視する価値観をアップデートできたから」でした。それが開発陣をアトラスに引き留めていたのです。

タカラの子会社時代の2005年に希望退職者を募った時期は多くのメンバーが辞めたそうですが、和田氏はその頃を「アトラスの価値観が揺らいでいたからではないか」と指摘します。

ところが、同様に絶望的な時期だった2012年のインデックスHDの経営難では、アトラスを辞める人はほとんどいませんでした。その理由は、『ペルソナ3』以降に確立されたアトラスの価値観が大きかったからです。

アトラスは『ペルソナ3』以前は「Only One」の価値観で動いていました。「とにかく尖れ」という方向性で、驚きやインパクトを重視し、「好きな人は好きだが、興味ない人には興味がない」どちらかというとマニアックなゲームを開発していました。和田氏はそれに魅了されて入社した訳ですが、極端に言えば「売れるか売れないかを考えているのがダサい」くらいの社風が当時のアトラスにはあったといいます。

一方『ペルソナ3』以降は「Unique & Universal」、つまり「独創性と共感性のあるものを作ろう」という価値観へ転換します。ユーザーが理解して楽しんでくれるものを考えたゲーム作りへと変わり、企画もマーケットイン的な考えを付加していきました。

和田氏はこの価値観について「もう少し噛み砕いて説明すると、猛毒を甘い衣で包んでたくさんのお客さんに食べていただく」ことだと説明します。

猛毒とは、刺激やインパクトのある体験という、古くからのアトラスが持っていた価値観です。それを、お洒落なデザインやカッコいいキャラやコミカルなキャラの魅力で包むという考えです。

アトラスがこの考えに至った理由について、和田氏は「やっぱりゲームが売れない時期は辛くて。この頃から売れるにはどうすればと、考え出したんです」と事情を説明します。

この価値観を実現するために、「間違いなく面白いゲームであることが第一条件」だと和田氏は語ります。そのうえで、まずグラフィックやサウンドなどの要素で、お客様の目に留まることを目指しました。そのためのアイディアを開発段階から設計するなど、計画的に行っていったことが今日の評価に繋がりました。

「ペルソナ」シリーズはいかにして看板タイトルへ成長したか

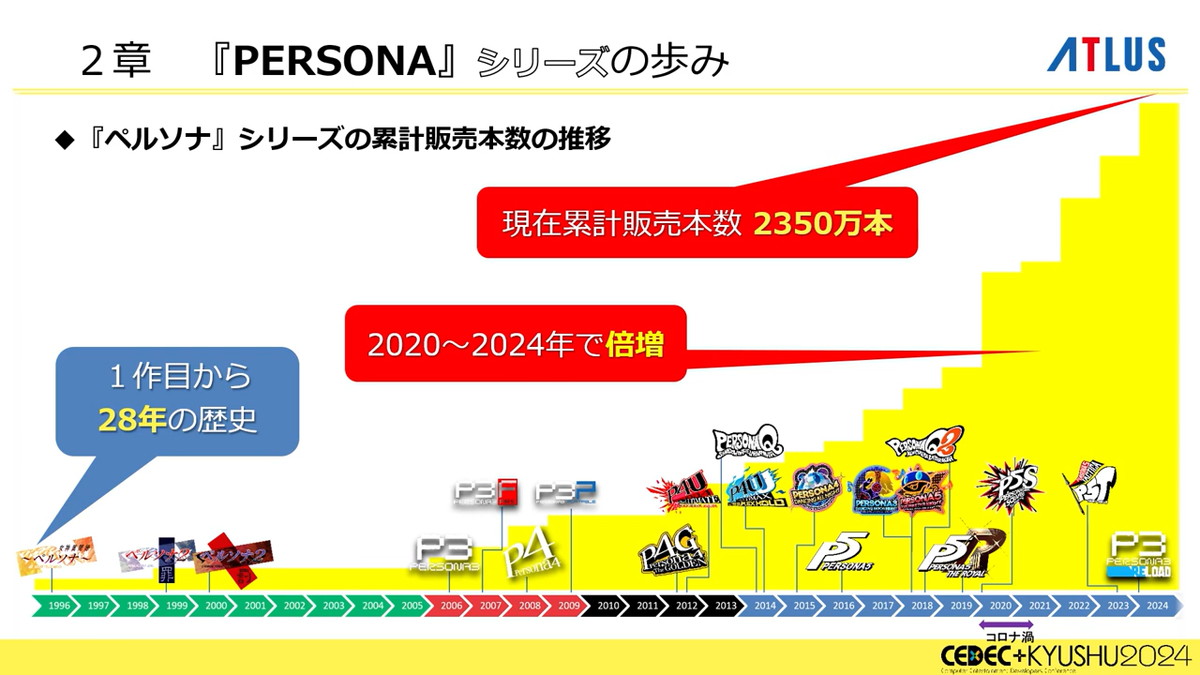

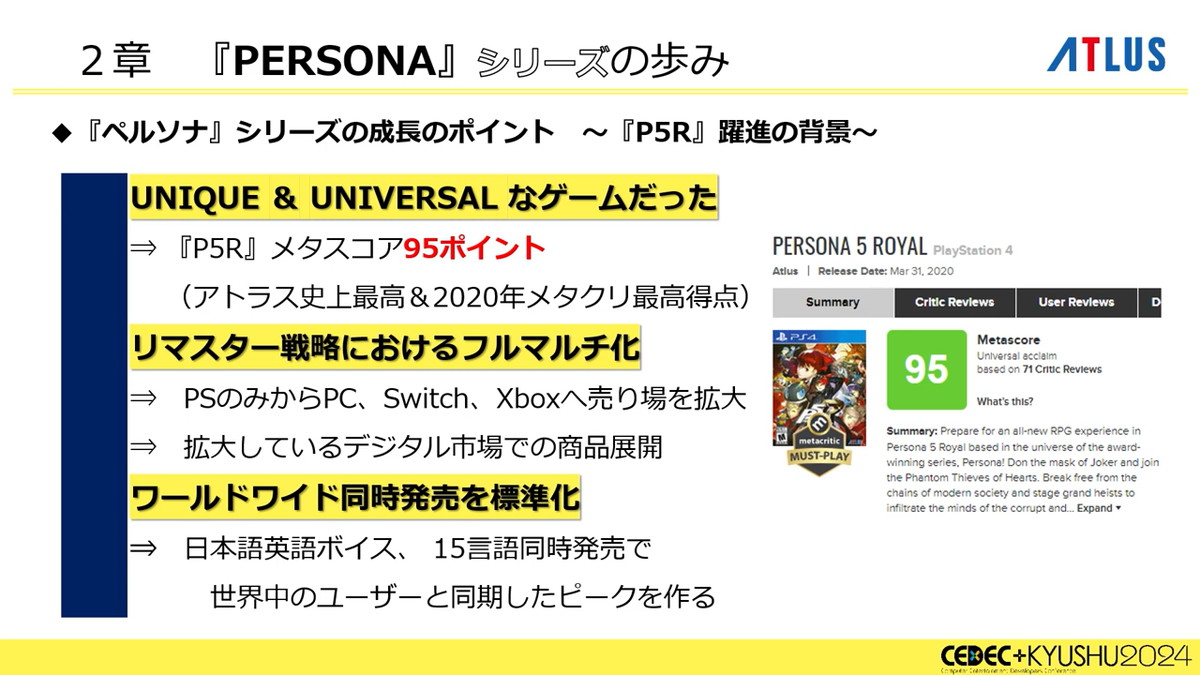

こうしてアトラスの看板へと成長した「ペルソナ」シリーズ。28年に及ぶシリーズ全体の販売本数も、新作がリリースされるごとに右肩上がりとなっていきました。特にコロナ禍を挟んだ2020年以降に販売本数が倍増しています。

『ペルソナ3』以降にフォーカスすると、販売本数が伸びているポイントが3つあります。

1つ目は2020年。『ペルソナ5 スクランブル ザ ファントム ストライカーズ』と海外版の『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』がリリースされます。このことにより、世界での販売本数が爆発的に伸びていきました。

また、PCでは『ペルソナ4 ザ・ゴールデン』がSteamでリリースすることで、コンソール以外のプラットフォームでもファンを獲得していきます。さらに、社会的なハンデだったコロナ禍も、巣籠り中に触れられる娯楽の需要ということでゲーム全体の販売が伸びたことも後押ししました。

ただ、松山氏は「アトラスは世界同時発売やマルチプラットフォーム展開が遅い」と指摘します。というのも、すでに2020年の段階で他の企業はそうした展開をすでに行っていたからです。実際、「ペルソナ」シリーズは長らくコンソールのみでの展開であり、かつ単一プラットフォームでリリースしていました。

和田氏からすれば「国内版を作るのに手一杯」という事情もあって、どうしても展開が遅れてしまったと振り返ります。このように世界展開が遅くなっても、販売本数が伸びる結果となったのはタイトルの持つ力やファンの多さのおかげでしょう。

2つ目は2022年、これまでのタイトルの各種リマスターを、PC版を含む最新の全ハードで世界同時発売を実現したことです。2020年の世界展開にて大きな結果を出したことを、さらに押し広げていきました。

3つ目が『ペルソナ3 リロード』です。こちらは『ペルソナ3』のリメイクとしてマルチプラットフォームと世界同時発売を行い、シリーズ最速でのワールドワイド100万本を達成しました。

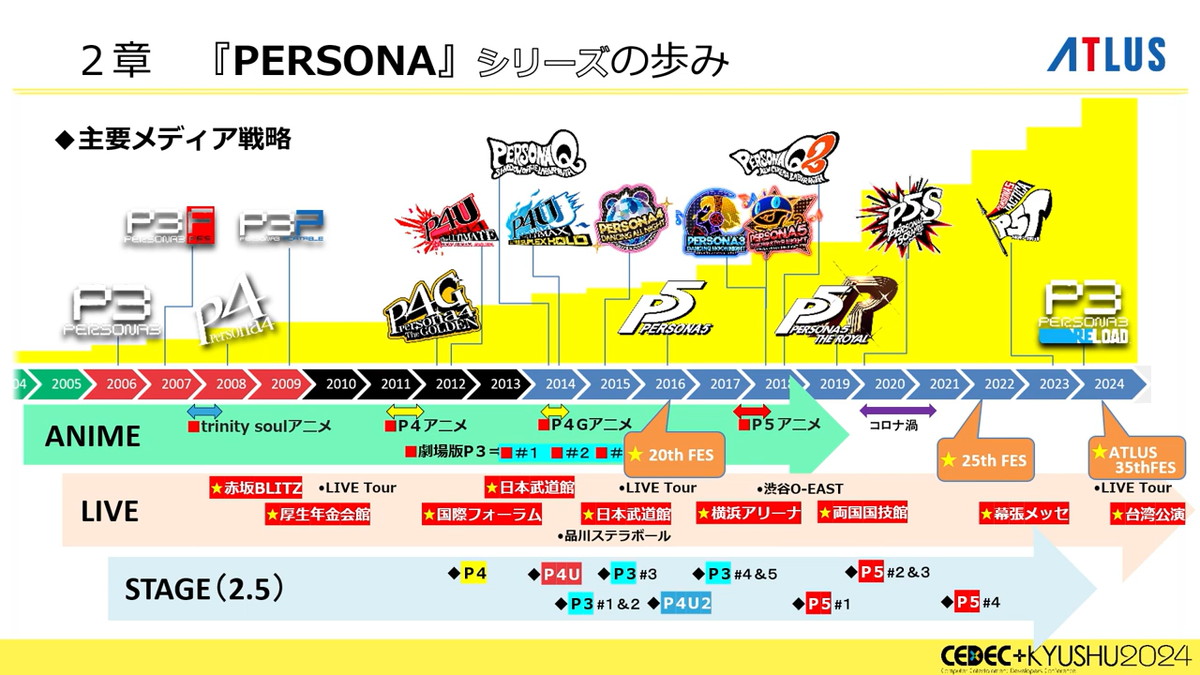

こうした「ペルソナ」シリーズの売り上げを増加させてきたのは、決してゲームのみの展開に絞っていたからではありません。メディア戦略としてアニメ化や音楽ライブ、そして2.5次元の舞台まで手掛けたことも、ファンを繋ぎとめていた一因です。

テレビアニメでは2008年に『ペルソナ 〜トリニティ・ソウル〜』(以下、トリニティ・ソウル)というオリジナルアニメを皮切りに、2011年に『ペルソナ4』、2014年に『ペルソナ4 ザ・ゴールデン』と、原作を忠実にアニメ化しています。また、『ペルソナ3』の劇場版アニメを4作手掛けるなど、大規模な展開も印象的でしょう。

ライブでは、「ペルソナ」シリーズの特徴の一つである音楽を日本武道館や横浜アリーナといった大きな舞台で展開してみせています。今年2024年には台湾での講演も成功させるなど、海外にも活躍の場を広げています。

そんな長い歴史を持つ音楽ライブですが、初めて実現するきっかけになったのはなんと『トリニティ・ソウル』です。最初のライブはアニプレックス主催で、アニメ楽曲と『ペルソナ3』の合同音楽ライブをやったのが始まりだったのです。

2.5次元舞台もこうしたアニメの繋がりがポイントでした。このようにアニメと音楽ライブ、2.5次元舞台は相互に関係しながら、それぞれ実現し、「ペルソナ」シリーズのファンを獲得していきました。

まとめとして、「ペルソナ」シリーズが成長できたことにはいくつもの要因があります。幅広いユーザーを獲得するための「タイトルの開発で重視する価値観のアップデート」に加え、販売プラットフォームを複数ハード、そしてPCに広げたことも大きいです。

決定的なのは世界同時発売を標準化したことでしょう。15言語にローカライズしたタイトルを各国にリリースすることで、世界中のプレイヤーと盛り上がりを作れたことも、シリーズを大きく成長させました。

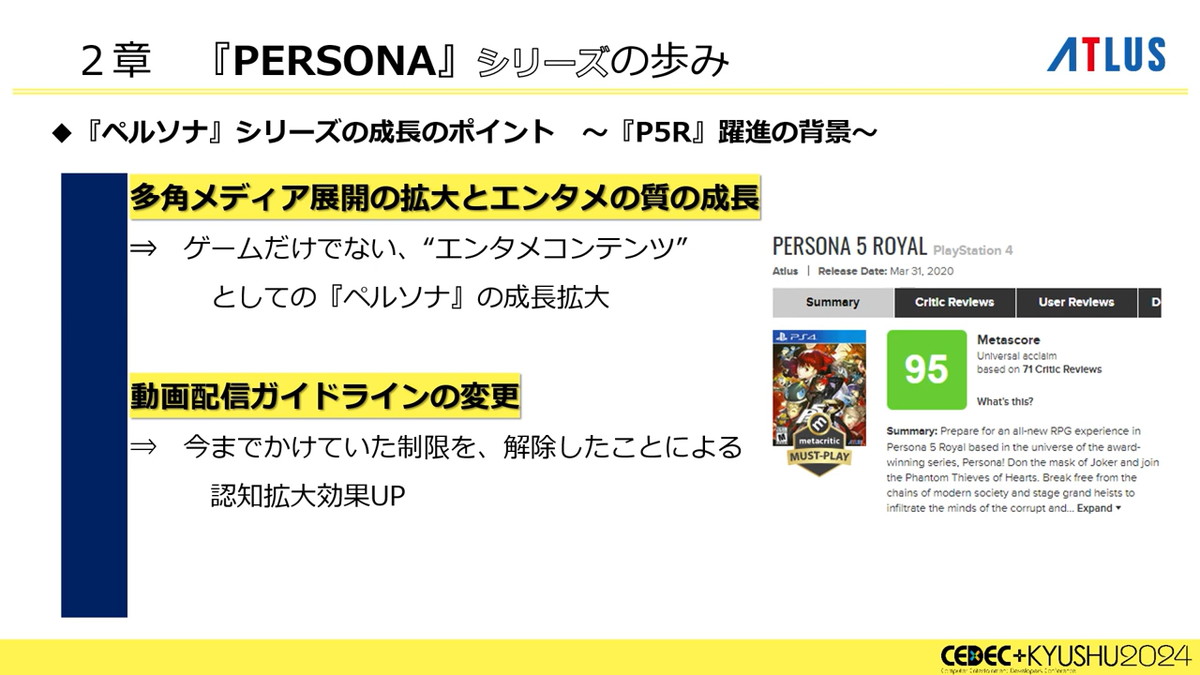

アニメやライブ、舞台へのマルチメディア展開もシリーズの成長を拡大させました。その他に和田氏が成長ポイントとして指摘するのは、ゲーム配信のガイドラインを変更したことです。

アトラスは当初ゲーム配信に関してプレイ前の予期せぬネタバレでゲームの楽しみが損なわれることを防ぐため厳しい規制をタイトルごとに敷いていたことで知られています。しかし、時勢の変化もあり、近年ではガイドラインを明確に設けて規制を緩和する方針に変更し、プレイヤーが配信しやすくしました。それ以降、シリーズの認知はさらに拡大することになりました。

「ペルソナ」シリーズのブランディングは「新作を作りつつ、過去作も大事にしていくこと」だと和田氏は説明します。このスタンスにより、シリーズのポテンシャルを最大限に発揮できるのです。

こうした新作と過去作を大事にしていくことで、「ペルソナ」シリーズはずっと続くブランドであるというイメージを確立させていきます。

和田氏は「すぐにサービスが終了するスマホゲームやオンラインゲームには課金しないじゃないですか。シリーズがずっと続くんだよ、と示すことが大事」と語りました。

さらに先を目指す考えとして「ペルソナ」シリーズをより認知拡大し、メジャー化する考えも語られています。ただし、和田氏は慎重に「即効性が低く、じっくり長期的にやっていく施策」として考えていました。そのために「打率が低い、広範囲に向けた施策も必要になる」と説明しています。

また、他のゲームとのコラボも継続的に行う必要も語られました。「ペルソナ」シリーズはガンホー・オンライン・エンターテイメントの『パズル&ドラゴンズ』や、Cygames・DeNAの『グランブルーファンタジー』といった人気モバイルゲームとコラボし、認知度を高めてきました。コラボ先は2016年から現在までに30タイトル以上にも及んでいます。

こうした「ペルソナ」シリーズのプロデュースについて、和田氏が重視することは「開発展開のストーリーを描くこと」です。なぜ、この行為をこの順番で行うかの目的と展開を描いておくことは、シリーズを展開する上でエネルギーを分散させないために重要になります。

続いて、和田氏は「一貫性と柔軟性」も大事にしています。開発で起こる激しい変化のうち8~9割ほどは、望まないもの。残りの1~2割でそれらをリターンできるように、開発展開の一貫性を保ちつつもタイミングと優先度を見極めた、柔軟な判断が必要になります。

また、シリーズを拡大する上で品質を守る重要性についても和田氏は指摘します。やはりシリーズを拡大するのと同時に、質を高めることは難しいです。そのバランスコントロールがプロデュースで重要になります。

最後にやや抽象的な話になるのですが、和田氏は「力学で状況をイメージすること」をポイントに挙げています。これは「コンテンツがいま、どの方向にどれくらいのエネルギーで転がっているか」を感覚的に掴んでおくことを指しています。

和田氏は一例として、先ほどの動画配信ガイドラインをどこで緩めるかに関して「効果測定がしにくいもの」だと語ります。実際にガイドラインを緩める前は、ゲーム配信にどれくらいの宣伝効果があるかも測定しにくいものだと見ていました。

そんな測定が難しい部分でも、コンテンツが世の中でどう転がっているかを掴んでいればどういう判断ができるか見えるのではないかと和田氏は説明しました。

ここで共通するのは「客観視の観測精度を上げていくこと」だと和田氏は指摘します。この精度が悪くなると、どんどん判断がずれていってしまうのです。

これからの「ペルソナ」シリーズはどう作られるのか?

では、今後の「ペルソナ」シリーズはどのように開発されるのでしょうか? まずタイトルを開発する価値観の分岐点となったのは『ペルソナ3』であり、開発体制と開発環境の分岐点となったのが『ペルソナ5』です。

それを踏まえた現在の開発体制では、いくつもの変化が訪れています。開発の大規模化やそれに伴う制作費の高騰、ならびに開発期間の長期化。こうした開発の難しさが「ペルソナ」シリーズの新作に立ちふさがっています。

こうした変化によって進行管理も狂いやすくなったほか、意外なことに「働き方の超ホワイト化」もゲームの完成を考えると開発が進めづらくなった理由に挙げられています。

ただ松山氏はこれらの変化を「ゲーム業界はいまみんな同じ」とも指摘します。そのため、これはアトラスだけの問題ではなく、むしろ普遍的な問題をアトラスがどのように対処するスタンスなのかを見る意味が強いでしょう。

そんなアトラスのスタンスとしては、先述の「Unique & Universal」の価値観によって、ユーザーの期待に答えるゲームであることを目指します。特に「大規模化になったとしても、末端まで血の通ったエンタメにすることを考えていく必要がある」と和田氏は語りました。

開発環境も、開発の効率化を図るなど、抜本的な環境改善に取り組みました。これも和田氏が「遅ればせながら取り組んだ」と語っており、アトラスは主力タイトルの開発にすべてを注ぐ分、他企業よりも経営戦略や環境構築という面では出遅れた部分があるのかもしれません。

そして和田氏が大事にしたいというのが「挑戦する意思」です。企業での開発環境がホワイトになり、クリーンになるのはいいことですが、一方でリスクを取ることが失われる危惧がありました。そのなかでも、挑戦していくスタンスは崩さず、トライ&エラーを最小にしながらの開発も模索されています。

また、試行錯誤しているのが組織をトップダウン型からボトムアップ型に移行することです。理想は「すべてのスタッフに自分たちの作るゲームのビジョンが見えていること。かつ自律して組織的にクリエイティブできるチーム」ですが、和田氏は現場の実感としては「ボトムアップ型の組織にするのは難しくないが、組織として機能し、品質を上げることと両立するか」というのは難しいとも述べています。

和田氏はこのジレンマを「大規模開発のなかで、ユニークさを保つ難しさ」とも評していました。

そして、今後のゲーム業界についての提言

最後に和田氏はゲーム業界に対して思うことを語りました。和田氏は「ゲーム開発もまたゲームである」と見立てており、開発も「ミッションがあって自分のパラメータから何がベストかを考えることや、クエストをこなして評価を手に入れて、ランクアップするなど、ゲームと考えれば楽しい」と考えています。

つまり、開発者もまた、ゲーム開発というゲームを楽しむことによって、良いものを作ってお客さんに喜んでもらうことが大事なのです。和田氏は「ゲーム業界は27年目になるが、ゲーム開発はずーっと楽しい」と述べていました。

続いて、「変化していくことは当たり前」と和田氏は指摘します。計画通りには絶対に行かないため、計画がずれたところに腕が問われます。和田氏はそれをサーフィンにたとえ、「自分が一番、楽しいと思える波に乗れるように動く」ことが大事だと言います。

とはいえ、近年のゲーム制作は大規模化の弊害もあり、制作経験の回転率も下がっているため失敗もしにくい環境です。そのため、ゲーム開発を楽しむ波に乗る難易度も上がっています。それでも和田氏は「面白い仕事には変わりないはず」と考えています。

和田氏は「ゲームはもっと評価されるべきではないか」とも語りました。さまざまなエンタメがありますが、体験型の総合芸術として高い価値を持っているのは確かです。

しかし、ビデオゲームは文化的に保存することが、さまざまな部分で難しいというリスクも抱えています。「これだけ開発が大変なのもあり、もっと評価されていいんじゃないか」と和田氏は考えています。

しかしアニメや映画、漫画と比べて、ゲームは体験の機会がかなり狭いです。たとえばひと昔前のコンソールでリリースされたゲームを、その後に遊べる機会はなかなか巡ってこなくなりやすいです。そうした問題を解決する意味でも、和田氏は「リメイクやリマスターは文化の保存だと考えている」と説明しています。

まとめとして、「ゲームは凄いから、良い作品は消えない。残り続ける。そういうエンタメであるべき」と和田氏は語っています。だからこそ、もっとゲーム業界を盛り上げていきたいとエールを送り、講演を終えました。

「ペルソナチャンネル」 (ペルソナシリーズ最新情報)ペルソナのこれまでとこれからの話 | CEDEC+KYUSHU 2024

「ジャンル複合ライティング」というスタンスで活動。ビデオゲームを中核に、映画やアニメーションをはじめ、現代美術から格闘技、社会など数多くのジャンルを横断した企画やテキストを執筆している。