▼前編はこちら

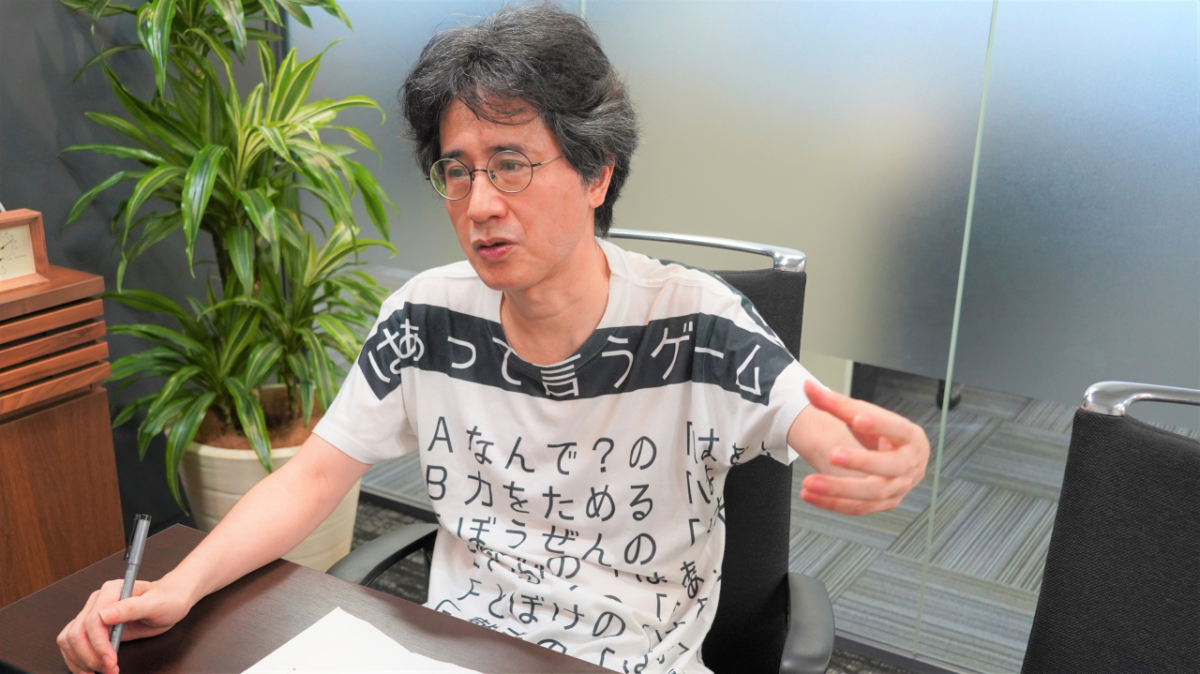

米光一成

ゲーム作家/ライター/デジタルハリウッド大学教授。代表作「はぁって言うゲーム」「あいうえバトル」「変顔マッチ」「ぷよぷよ」「バロック」「トレジャーハンターG」「ベストアクト」など

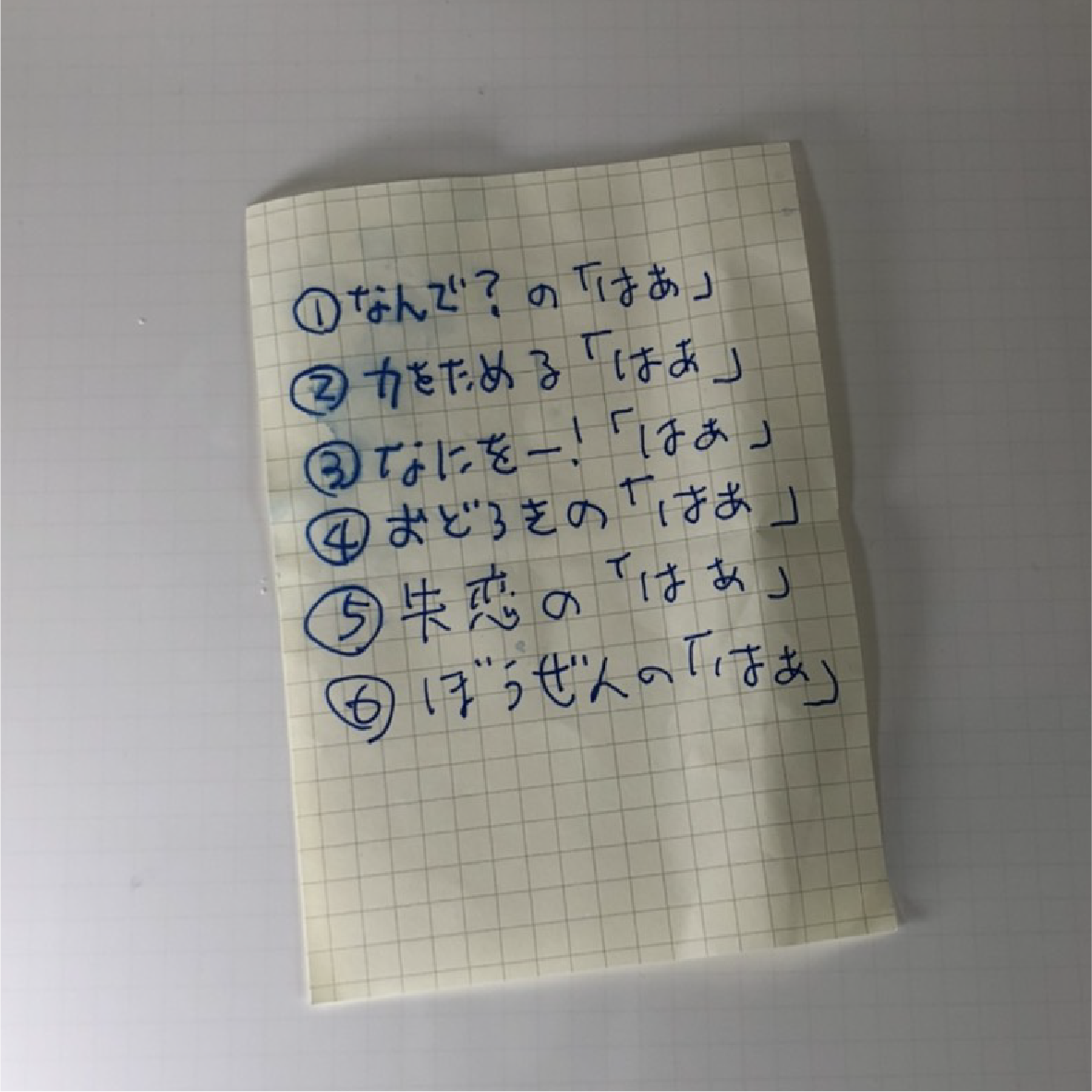

一大ブームとなった『はぁって言うゲーム』は”紙のメモ1枚”から始まった

――ここからは実際に作られたゲームを振り返りながらお話をお伺いできればと思います。思いついたらすぐに作って、すぐに遊びのコアを試せるのがアナログゲームの良さとのことですが、やはりリリースされる作品以外にボツ作品も多いのでしょうか?

どこまでをボツと言うのか分からないのですが、頭の中で思いついて、このルールはダメだなと頭の中でボツにするものを含めたら山ほどありますね。紙を切って試してみて、やっぱりダメというものも多いです。アナログゲームは毎日作れるのが良いですね。と言っても、デジタルゲームも今はそれができる環境がゲームエンジンによって整いつつありますが……。

すぐに試せるという意味では、『はぁって言うゲーム』も早かったですよ。私は「ゲームづくり道場」を主催しているのですが、その講義中にパッと思いついて、懇親会に行くまでの間にバーっとメモ書きして、その後の懇親会で早速試してみたんです。このゲームのプロトタイプって、本当にメモ帳一枚なんですよ。

それを一年かけてブラッシュアップして、2017年にコーヒーチケットの印刷会社で印刷したものをインディーズとして発売しました。その後、『ベストアクト』(JELLY JELLY GAMES)でカードゲームとして発売され、今は再び名前を『はぁって言うゲーム』に戻して幻冬舎から4パッケージがリリースされています。

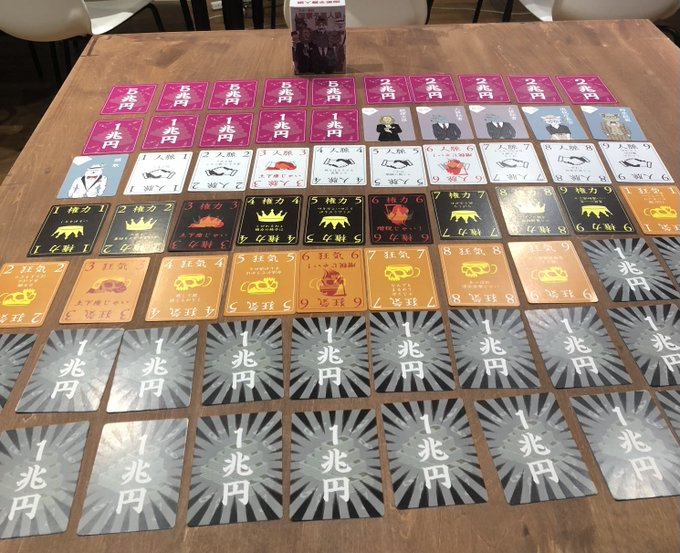

『はぁって言うゲーム』プロトタイプから『はぁって言うGENERATIONSのゲーム』までの歴史※米光氏の公式noteにも、本作のプロトタイプから現在に至るまでの詳細が書かれている

――「アナログゲームは毎日作れる」は、確かにその通りです。月並みな質問になってしまいますが、その原動力はどこから来るのでしょうか。

ゲーム作家を名乗ってはいますが、私がやっているのってこれ(紙のメモを指差す)なんですよ。それを飲み会で試して、盛り上がっているだけ。楽しい場ができると嬉しい、っていうのが原動力です。

ものづくりには、「商品」と「作品」の側面があります。商品は流通すれば儲かりますが、作品の段階ではまだ儲かるも流通もなにも考えていません。基本的に私は作品を作りたいだけなんです。でも、商品になったほうが、多くの人に遊んでもらえるんですよね。

先ほどインタラクションの話題を出しましたが、「何人かが集まって、その人達がインタラクションをする(共通の”なにか”でキャッチボールをする)」ということが面白いんです。

恐らく、それぞれが計算する姿が面白いのかな、と。こういう目標が合って、こうすれば勝てるというそれぞれの戦略やそれぞれの手口があって、みんな違うことを考えていることが、集まってる場で、ちょっとずつ見えてくるのが本当に面白いんですよ。

もしかすると、良いメンバーが集まっていれば雑談だけでも遊びが成立するのかも知れません。でも、それがいつもできるわけじゃないから、その真ん中にインタラクションを誘発するゲームを置くんです。奇跡が起こる可能性を高めているんです。サイコロを2つ振って6のゾロ目が出るだけでも、ゲームが介在すると「うわーこのタイミングで6のゾロ目が出るかー!」という奇跡に変わります。奇跡が起こるように、ルールや場、コンポーネントを設定するのが仕事かなと思っています。

『面白いゲームの作り方』には共通項がある?

――デジタル、アナログ両面でヒット作品を生み出した米光氏が面白い作品を作るために意識していることや、ノウハウがあれば教えてください。

アナログゲームはすぐに試せることが利点。アイデアが浮かんだらすぐに試して、すぐ遊んでみる。「良い作品」を作ろうとしないほうがいいんですよ。「良い作品」って案外、視野が狭い。ダメだよなー、こんなことしちゃゲームにならない、って考えると視野が狭くなる。ダメでもともと、俺はこれがやってみたいんだって方向で突き抜けると、見たこともないようなものができあがる。そして、それを昔からあったような馴染みのある姿にブラッシュアップしていくのがよい気がします。

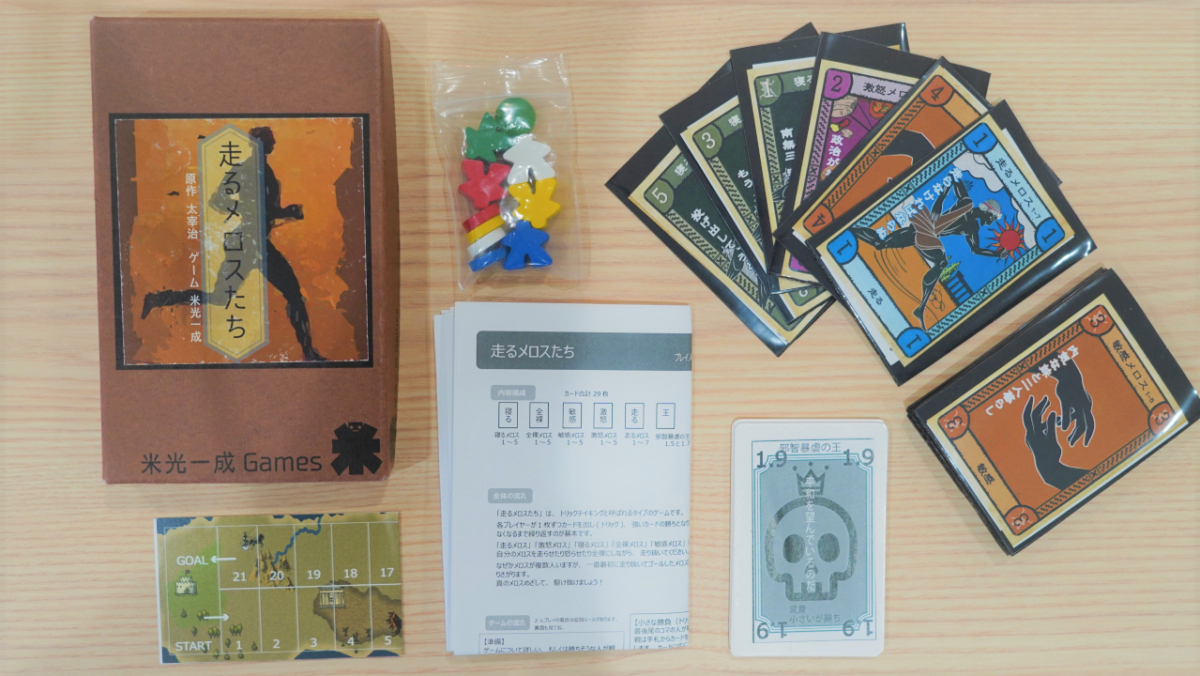

それと、「良いゲーム」というフレームを疑うことで新鮮なゲームができるとも考えています。「こうすれば面白くなる」「こうすれば良い作品になる」というノウハウそのものを守るより、そのフレームを疑うことを重視しています。だから、自分で厳しい制約を決めて作ってみるのもいい。たとえば『走れメロスたち』という作品は、教科書に載っているような文学作品を原案にするという制約を最初に決めていました。

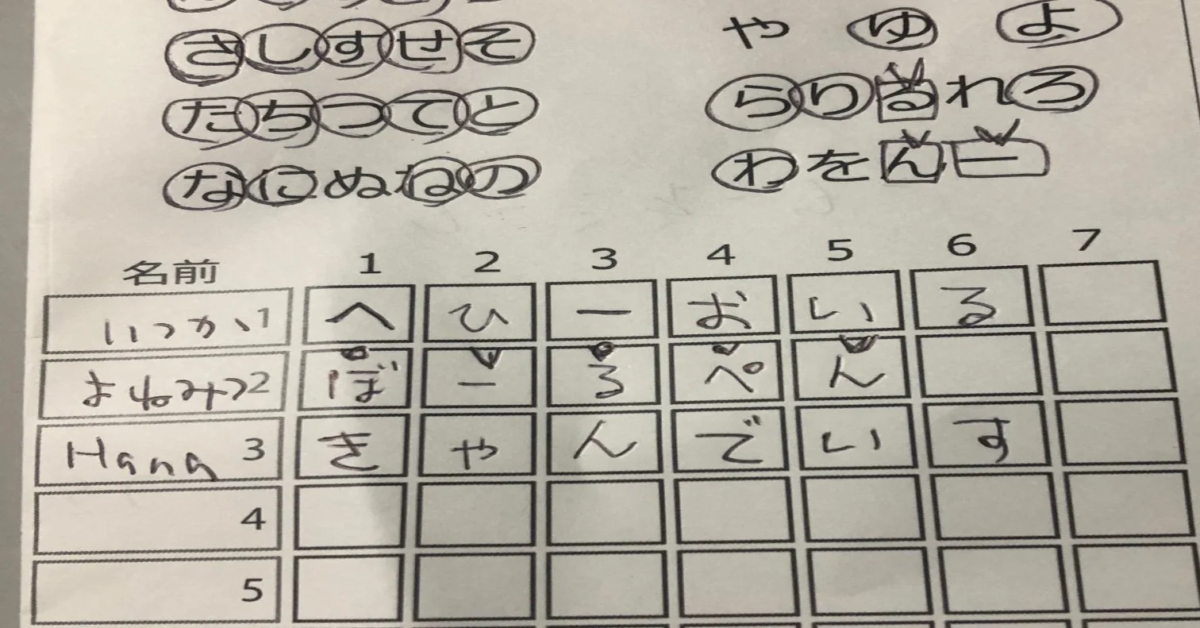

『あいうえバトル』は、コロナ禍でなかなかゲーム会がやりにくくなったため、Zoomなどのビデオ通話を使ってゲームができないか、という制約を最初に決めました。「特別な道具を使っちゃダメなので、使えるのは紙とペンぐらい。しかもカードを渡すこともできないのか!どうすれば面白いゲームができるんだろう?」と、あえて無理難題を自分に課してやると、とんでもないアイデアがでてきたりします。『あいうえバトル』は、そうやって紙ペンで遊べるものを作って、それを気に入ってくれたAnagumaさんチームが、キュートなコンポーネントとしてリファインしてくれた作品です。

もちろん、ダメだなってゲームはいくら手を入れてもダメなままってこともありますけどね。

――なにが全然ダメで、なにが面白いのか、その判断基準はどこですか?

遊んでみて面白いかどうか、ですよね。とはいえテストプレイの最初は「あああーダメだー」ってことになりがちなので、そこで諦めない。ありがちなのは「人間のスキルを超えている」パターン。脳内でゲーム作ってるときは気づかないんですが、プレイしてみると「これ誰の番だったか分からなくなるな」とか「このカードの効果いつまで保つんだっけ?」とか、状況が複雑すぎてわからないものを作りがちです。

だから、そこからいかにシンプルにするか。いかに削るか。面白さ以外のプレイヤーのコストをどれだけ削減するか。カードが60枚だったけど32枚にしようとか、場の情報量を減らそうとか、手番順は素直に時計回りにしようとか、面白さのコアを残して削ぎ落とします。

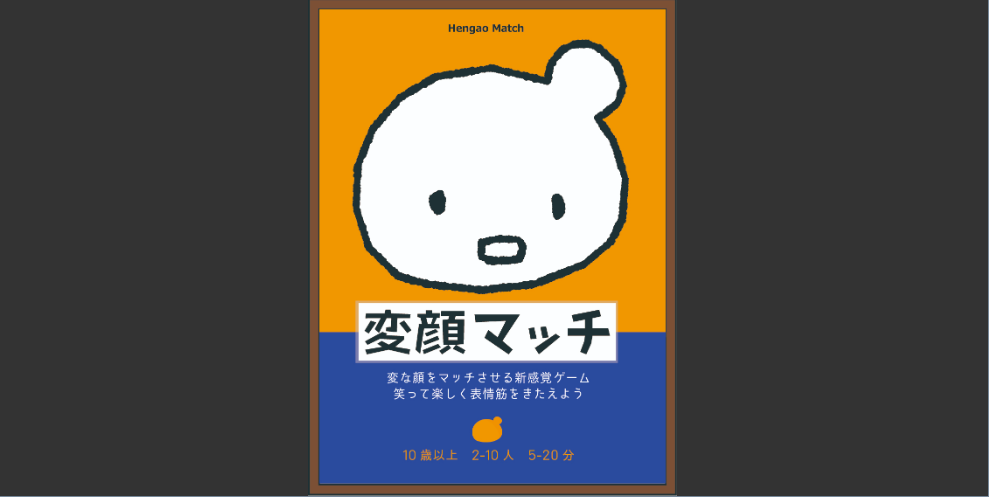

たとえば『変顔マッチ』は良い例です。

『変顔マッチ』。プレイ人数2~7名、プレイ時間5~20分。1人が表情の描かれたカードをおでこに当て、残りの参加者全員が顔真似(変顔)を行う。参加者の変顔を頼りに、どのカードの真似をしているのかを探し当て、当たったら「自分」と「一番上手かった人」に得点が入る。

このゲームは、今は「参加者全員が変顔をして、1人がそれを当てる」という仕組みです。ですが、もともとは逆だったんですね。自分が変顔をして、残りの参加者がそれを当てるというゲームでした。でも、実際に遊んでみるとまったく面白くないんです。

――例えば5人で遊ぶとき、「1人が変顔をして4人が当てる」か、「4人が変顔をして1人が当てる」か、この違いですよね。なぜ前者が面白くなくて、後者が面白いんですか?

4人に見つめられる中で変顔をするのって、ちょっとハードルが高いんです。プレイヤーのコストが高すぎる……つまり、恥ずかしすぎるという人が出てきます。『はぁって言うゲーム』の表情版として面白いのではないかと思って作り始めたものの、思ったほど面白くならないなー、ボツかなーって。

でも諦めずにテストプレイして。「1人で変顔するのは、やっぱり恥ずかしすぎるよ!」「じゃ、1人じゃなければいい?」みたいなところから、今のルールが生まれました。「1人でやるのが恥ずかしいなら、1人が当てる側で、残りの人が変顔をすれば良い」という発想の転換です。そこから、カードをおでこにあてて自分だけは見れない状態とか、「へんがおまっち!」って掛け声で同時にみんなが変顔をするとか、そういった愉快な場が生まれてきた。

――なるほど。これはテストプレイをしないと気付かないポイントですね。

コンポーネントは変わってなくて、ルールを1箇所変えただけなんですよね。そこでボツかボツじゃないかは反転するので、アイデアを軽率に捨てずに発想を変えて見てみることも重要です。

一方で「最初に作ったものが正解」って考えてしまう罠もあって。1人で変顔するのは恥ずかしいから、「カードの変顔イラストを恥ずかしくないマイルドなものに調整しよう」なんてことをやってしまう。思いきり変顔するのが楽しいゲームを作ろうとしてたのに、マイルドな変顔にしてしまうと面白くないものになります。

最初に実現しようと思った面白さがどう実現するかを考えないといけないのに、作ったものをどう成り立たせるかを考えてしまう。自分が作った枠の中で微調整しても仕方ないので、フレームそのものを疑って、最初に思い描いた面白さが実現するまで作り続けるんです。

だから「プロトタイプは汚く作る」というのが重要かなと。最初からキレイに作ると、そのコンポーネント自体に愛着が湧いてしまいます。そこに愛着が湧いても仕方なくて、例えば本当は12枚にシンプル化したほうが楽しいゲームなのに、キレイなカードを67枚作っちゃったから全部使わないともったいない……という思考に陥ってしまいます。

『国家予算人狼』は、最終的にはカード枚数が全69枚なんですが、最初のプロトタイプを作ったときは32枚ぐらいでした。必要があれば枚数を増やしていく、という作り方をしています。

アナログゲーム、デジタルゲームの融合が始まる

――フレームを疑うのに、フレーム自体に愛着が湧いても仕方がないと。プロトタイプを早く作って早く試す、というのは昨今のデジタルゲーム開発にも通底する概念だと思います。いわゆるラピッドプロトタイピングですね。

デジタルゲームもアナログゲームも、遊びの作り方は同じなのかも知れません。最近のデジタルゲームの流れを見ていると、それこそカードデッキ系やローグライクなど、アナログの遊びとの融合を考えている作品も多いです。その逆で、デジタルゲームの要素をアナログゲームに取り入れる試みもあります。アナログもデジタルも、どんどん面白いゲームが出てくるといいですよね。

――デジタルゲームの要素というのは、具体的にはどういったものですか?

デジタルゲームの良いところは先の展開を隠せること、つまりシステムをブラックボックス化できるところです。また、IF文の面白さと言いますか、物語の膨大な分岐もデジタルゲームの要素だと思います。他にも、人間では難しい計算をコンピュータが肩代わりしてくれることによる複雑性も魅力です。

これらの要素をアナログゲームに取り入れた例として、『パンデミック:レガシー』は大ヒットしましたね。このゲームはプレイヤー同士が協力して病原菌の治療薬を発見するという内容で、ゲーム内では12ヶ月の月日が流れます。面白いのが「シークレットボックス」というシステムで、例えば「10月をクリアしたらこの箱を開けよう」といった指定があって、開けるまでは内容が分からない。他にも、カードを破ったりシールを貼り付けたり、だんだんボード上の状況が変化していくので、人によってプレイ体験やボードの盤面が全く異なります。

デジタルゲームは、例えば「通常のステージと異なり、氷のステージはつるつる滑ってすぐには止まれない」という新しいルールを、秘匿した上で後から追加できるんです。これをパンデミック:レガシーでは、箱を破くことで秘匿しています。

――なるほど、あまり意識していませんでしたが、たしかに”段階に応じて要素の解放やルール追加ができる”というブラックボックス化はデジタルゲームならではですね。一方、アナログゲーム特有の良さはどういった部分にあると考えますか?

人が集まるところ、プレイヤーの表情が見えてワイワイできるところなのかなと。今はオンライン対戦などで実現している部分でもあるので、この切り分け方は時代とともに変わりゆくものとは思っていますが……。あとは、ON/OFFがはっきりしていない面白さがあると思います。

例えば、ババ抜きでちょっとだけジョーカーを上に出しておく読み合いなどはアナログならではですよね。デジタルだとやりにくい。「ちょっとだけカードを上にずらすボタン」があっても、それだと恣意的な感じが出ちゃうしなー。

その意味では、ゲームデザイナーの仕事は、要素をどこまで取り入れるのか?という判断だと思います。ジョーカーを上に出すボタンを付けるのか、カードの並びを微調整できるようにするのか? そんなことせずにすっきり並べて遊びやすさを優先するのか。それはエフェクトなどの見せ方なのか、きっとそれぞれに面白さがあるし、それがセンスや好みなのかも知れません。

――あとはコンポーネントというか、物体の面白さはあるかも知れませんね。例えば麻雀牌の手触りや洗牌の感覚、カードの質感なども大切だと思います。

たしかに、麻雀牌をガチャガチャやること自体も面白いですもんね。手触り、重み、厚み、音、すべてが総合して迫ってくる。盲牌とか、物体である強みですよね。。物質的な楽しさもアナログゲームの特徴ですね。

あとはもちろん、作り手としてはとにかく思いついたその日にすぐゲームが完成するところ。それどころか、遊んでいるゲームのルールを自分で改変することもすぐにできる。ルールの生成が自由自在。社内のコミュニケーションやプログラマへの説明や説得も必要なく、自分の思ったことを実現できるのはノンストレスです。

――たしかに、ツールの習得やプログラミングの学習がなくても、アイデアさえあれば世の中に作品を出すことが出来るのは魅力だと思います。最後に、アナログゲームを作ることに興味を持った方、特にデジタルゲームを作っている方に向けてメッセージをお願いします。

デジタルゲームとアナログゲームは、最終的なアウトプット部分には違いはあれど、ゲームのコアは一緒です。あくまで媒体の差でしかありません。ですから、両方作ってみると、気付くこと、見えてくることが本当に多いです。

デジタルゲームでは当たり前のことでも、アナログゲームだと難しい場合もあります。複雑な計算やルール、細かいバトルの計算などですね。逆も然りで、アナログでは当たり前でもデジタル側に持っていくにはハードルがある行動も多々あります。そういった差、違いを感じながら、ゲームを生み出していくと良いのではないかと思います。

米光一成氏 公式Twitter米光一成氏 公式note

ゲームメーカーズ編集長およびNINE GATES STUDIO代表。ライター/編集者として数多くのWEBメディアに携わり、インタビューや作品メイキング解説、その他技術的な記事を手掛けてきた。ゲーム業界ではコンポーザー/サウンドデザイナーとしても活動中。

ドラクエFFテイルズはもちろん、黄金の太陽やヴァルキリープロファイルなど往年のJ-RPG文化と、その文脈を受け継ぐ作品が好き。

米光一成氏のサイン付き! 『はぁって言うゲーム』をプレゼント!

ゲームメーカーズのTwitterアカウントをフォローし、該当ツイートをリツイートしていただいた方の中から抽選で1名の方に米光一成氏がゲームデザインを行った 『はぁって言うゲーム』をプレゼントいたします。

箱に米光一成氏の直筆サインも付いております。

ぜひこの機会にゲームメーカーズのTwitterをチェックしてみてください。

ゲームメーカーズ公式Twitterプレゼントキャンペーンについてのご注意事項

・ご応募いただいた方の中から抽選でプレゼントいたします

・当選者の方にのみTwitterのダイレクトメッセージにてご連絡いたします

・プレゼントの発送は日本国内にお住まいの方に限らせていただきます

・個人情報の取り扱いについてはプレゼントの発送にのみ使用いたします

プライバシーポリシー

・到着した商品に不備がありましたら商品の販売元へお問い合わせください

・配送業者による配送遅延や、未配などの賠償義務は負いかねますのでご了承ください。また商品の返品や交換はできかねます。

【なりすましアカウントのご注意】

ゲームメーカーズのアカウントになりすまして、DMを送信しているアカウントが発生したケースがあります。DM受信の際には「@GameMakersJP」であることを十分にご確認ください。