Epic Games Japan主催のUnreal Engine大型勉強会「UNREAL FEST EXTREME 2022 SUMMER」が、2022年5月23日(月)から5月27日(金)までの日程で開催されています。3日目に講演された「サイバーコネクトツー エフェクト開発事例」と題した講演では、Unreal Engineを用いたアニメ調のエフェクト表現技法について語られました。

TEXT / wvigler

EDIT / 神山 大輝

エフェクト制作のワークフロー

最初に、講演の題材となる『鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚』でエフェクトセクションリーダーを務める大塚 航輝氏から、エフェクト制作のワークフローの解説がされました。

プロジェクト開始時点ではTVアニメの放送前だったため、参考資料はPVなどの短い映像しかなかったとのこと。このため、資料に登場していないキャラクターに関するエフェクト制作は同社が作成したコンセプトシートをベースに行われました。

- エフェクトのコンセプトシートを作成

- コンセプトシートをもとにイメージに間違いがないかを確認

- コンセプトシートからエフェクトを作成

- アニメ進行に合わせてエフェクトを調整

- 最終確認

マテリアル、パーティクルに関係するエフェクト表現

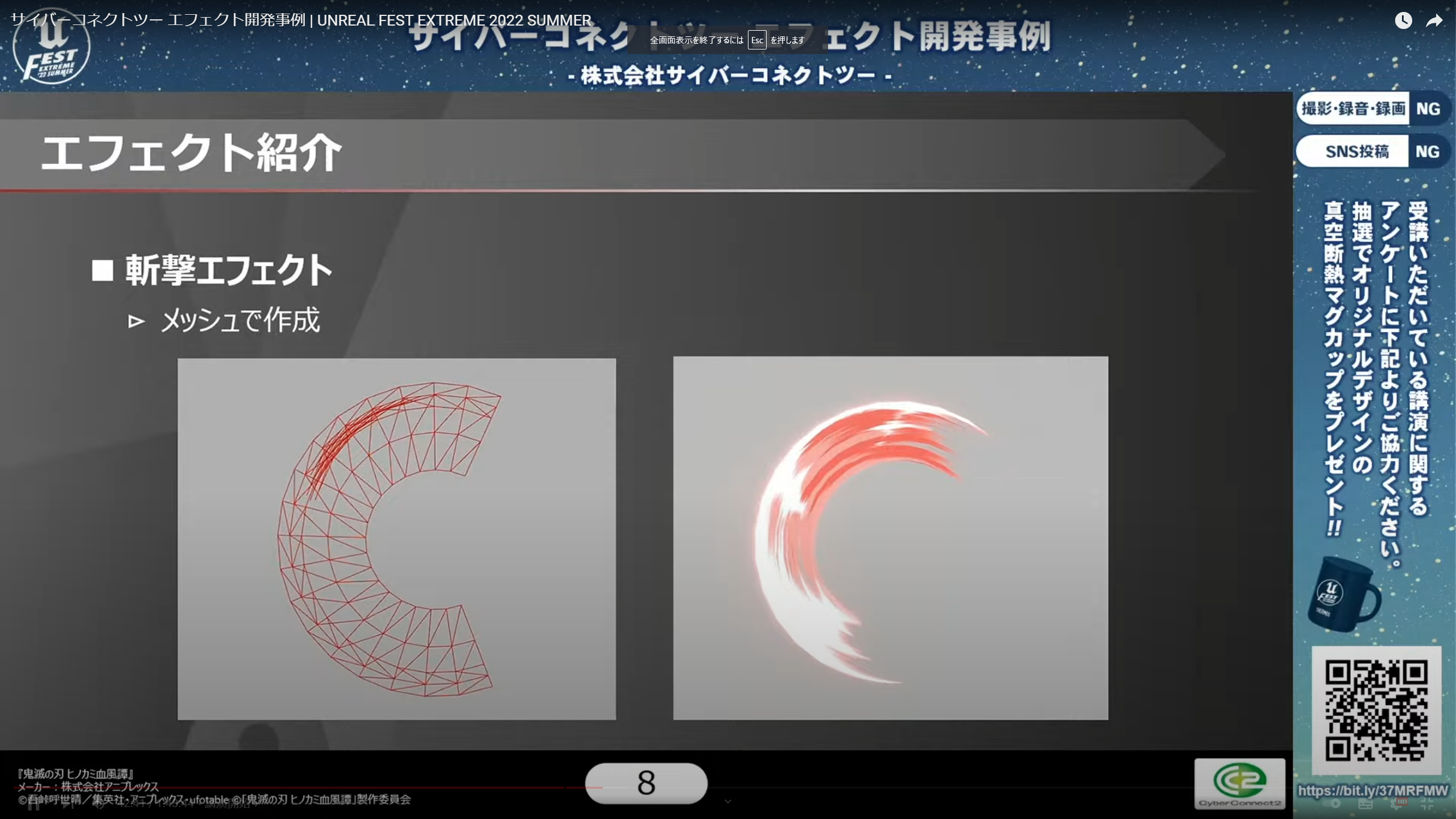

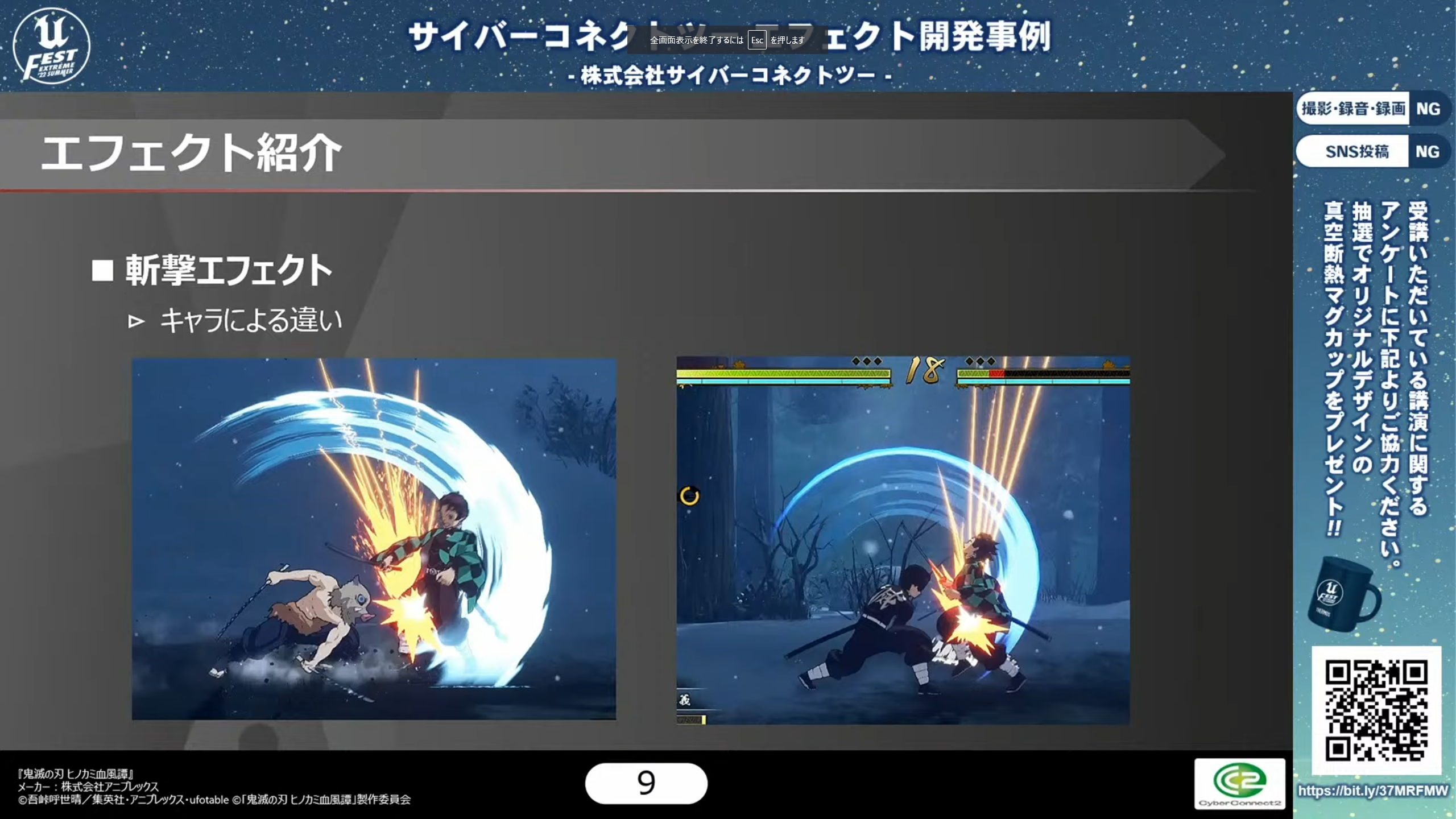

斬撃エフェクト

『鬼滅の刃』の世界ではほとんどのキャラクターが刀を持って戦闘をするため、斬撃エフェクトは汎用的なものとして制作されています。斬撃エフェクトは「どのキャラクターが使っても違和感がないか、気持ちのいいコンボができるか」を重視して制作されました。

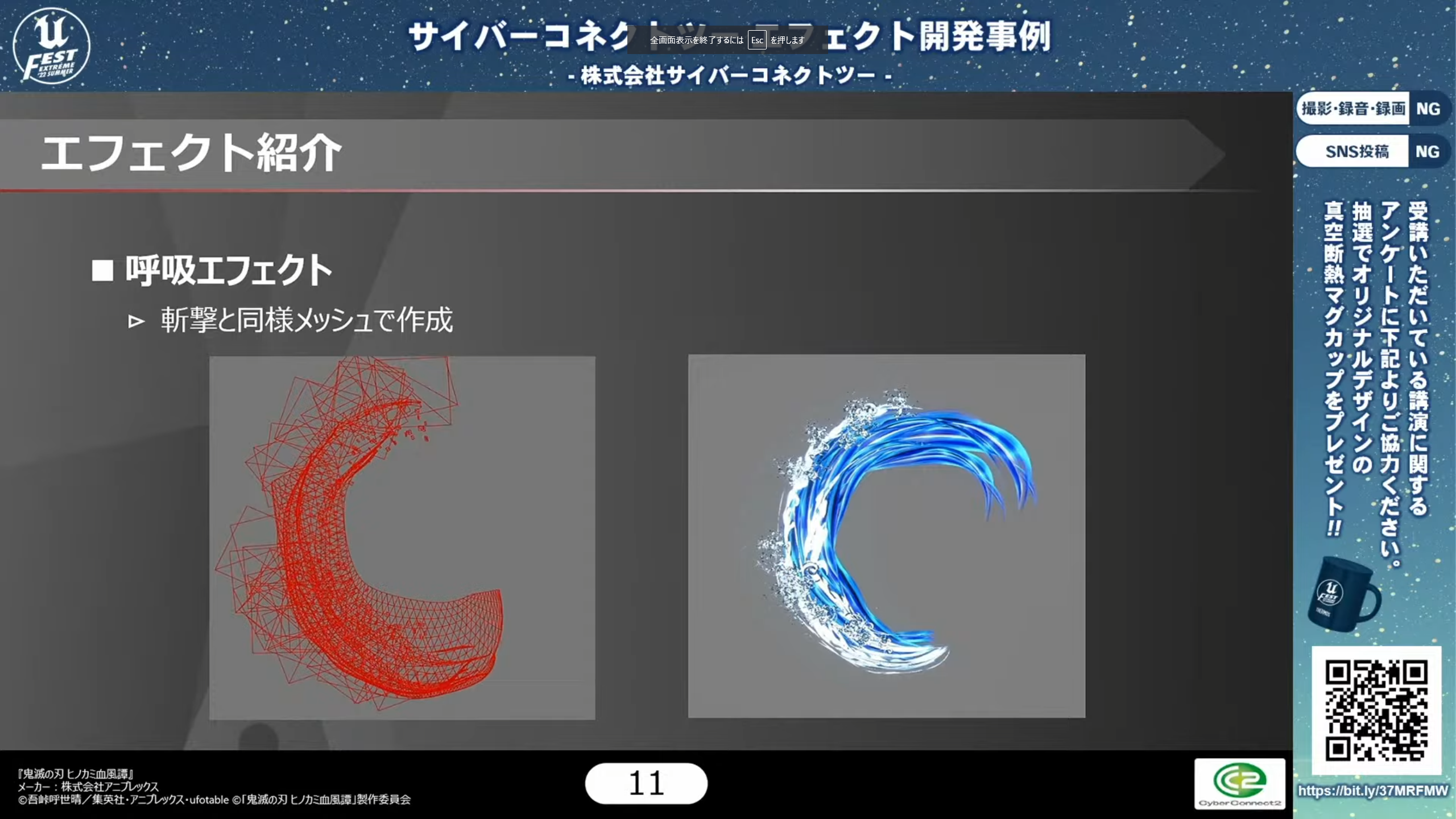

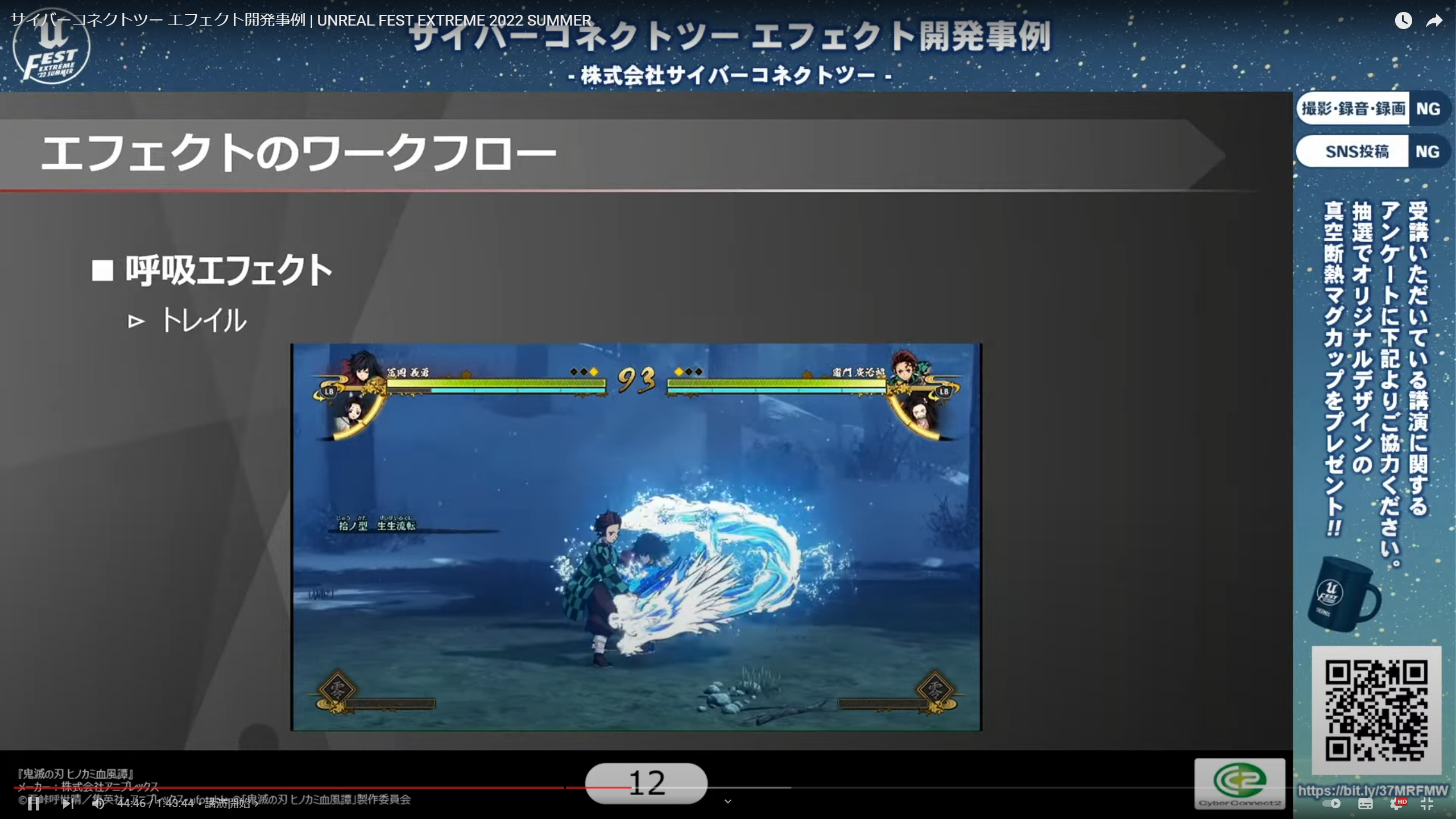

呼吸エフェクト

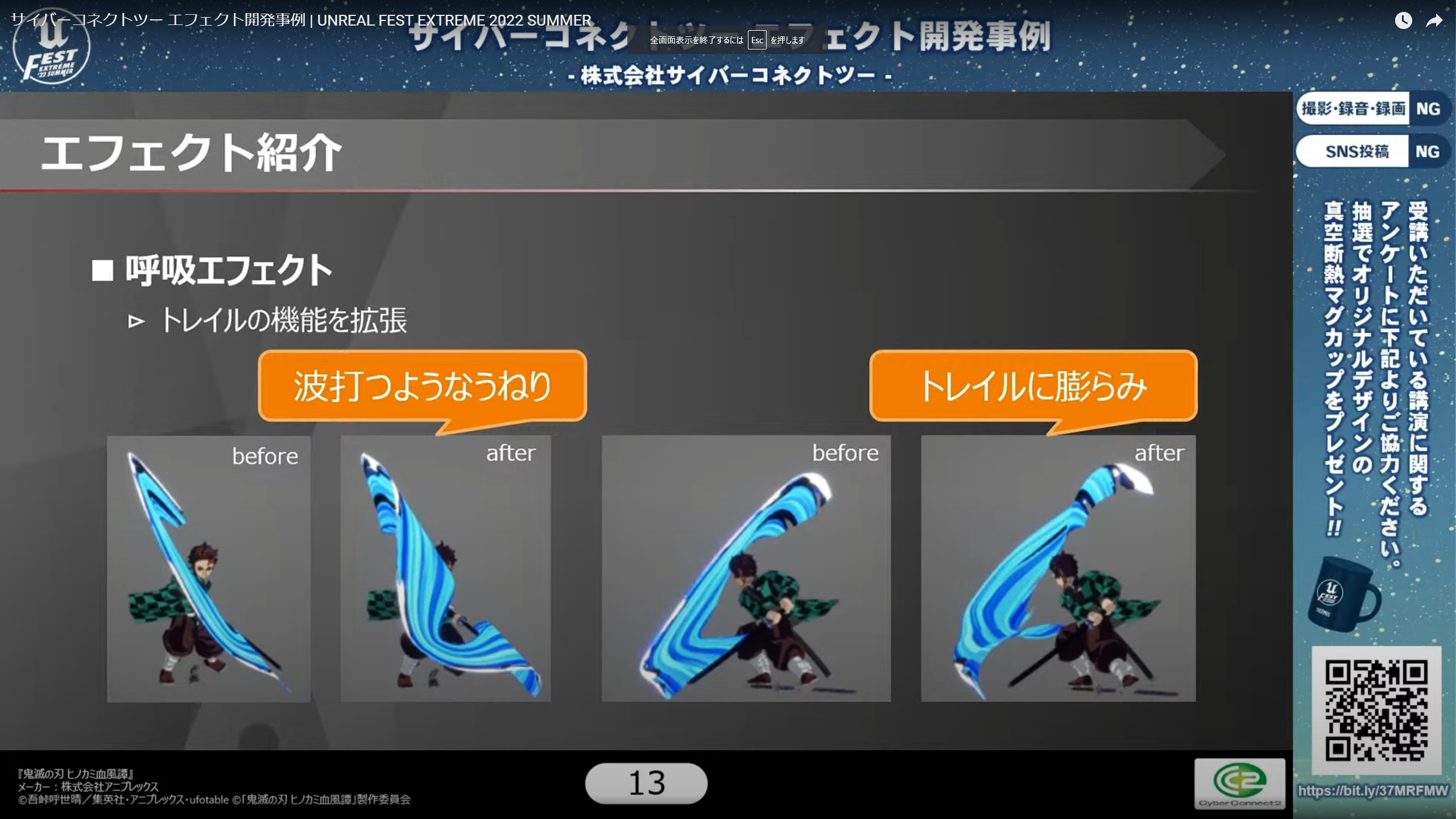

技の使用時やキャラクターの覚醒時に斬撃エフェクトの代わりとして使用される呼吸エフェクトは、当初はトレイルによる実装になっていたとのこと。しかし、エフェクトの厚みがなく、角度によっては薄く見えてしまっていたため、斬撃エフェクトと同様にメッシュでの制作に切り替えたとのことです。

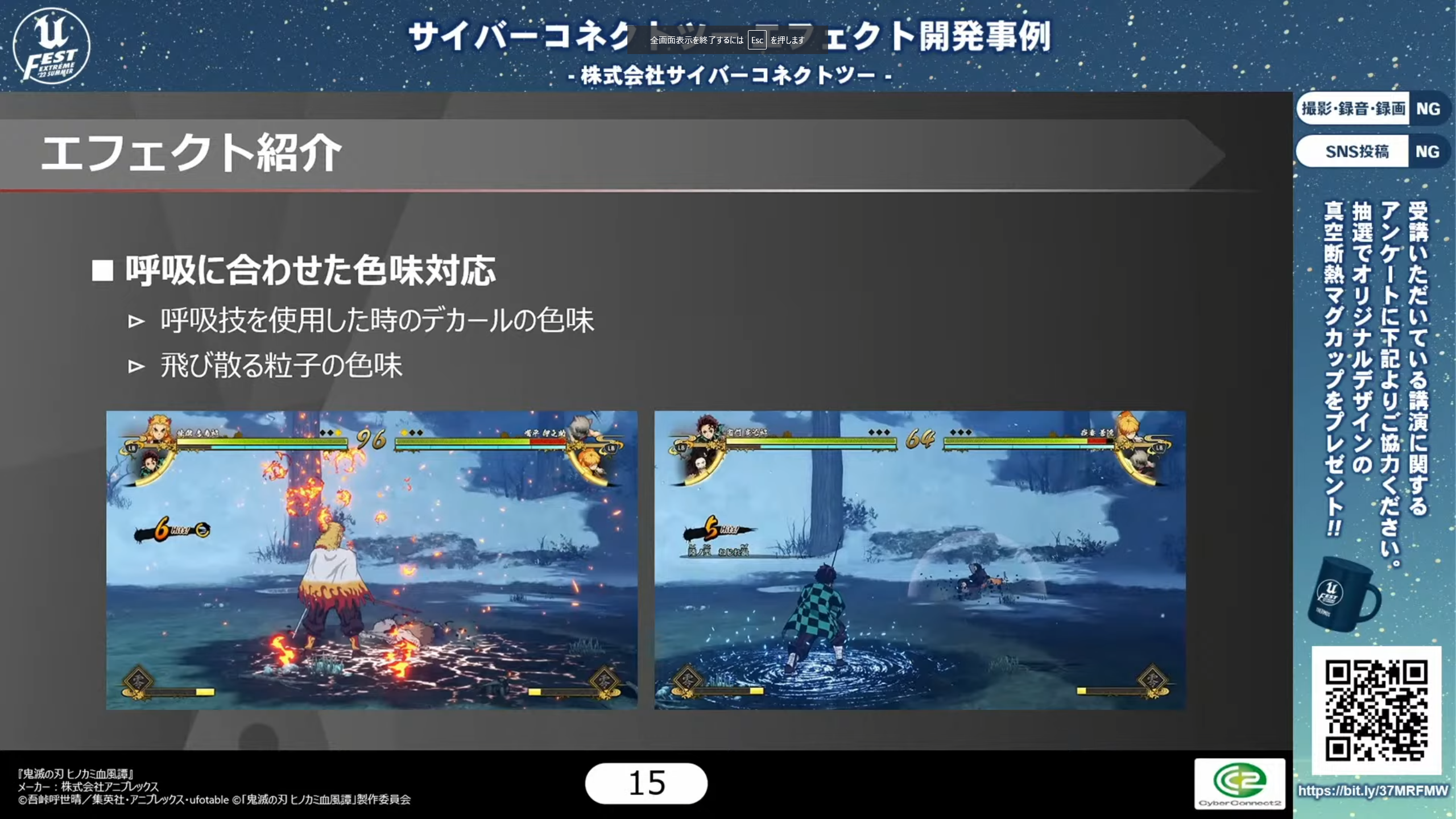

呼吸エフェクトも斬撃エフェクトと同様に、それぞれのキャラクターのイメージに合わせて、地面のデカールや技を使用したときの粒子(パーティクル)の色味が変更されています。

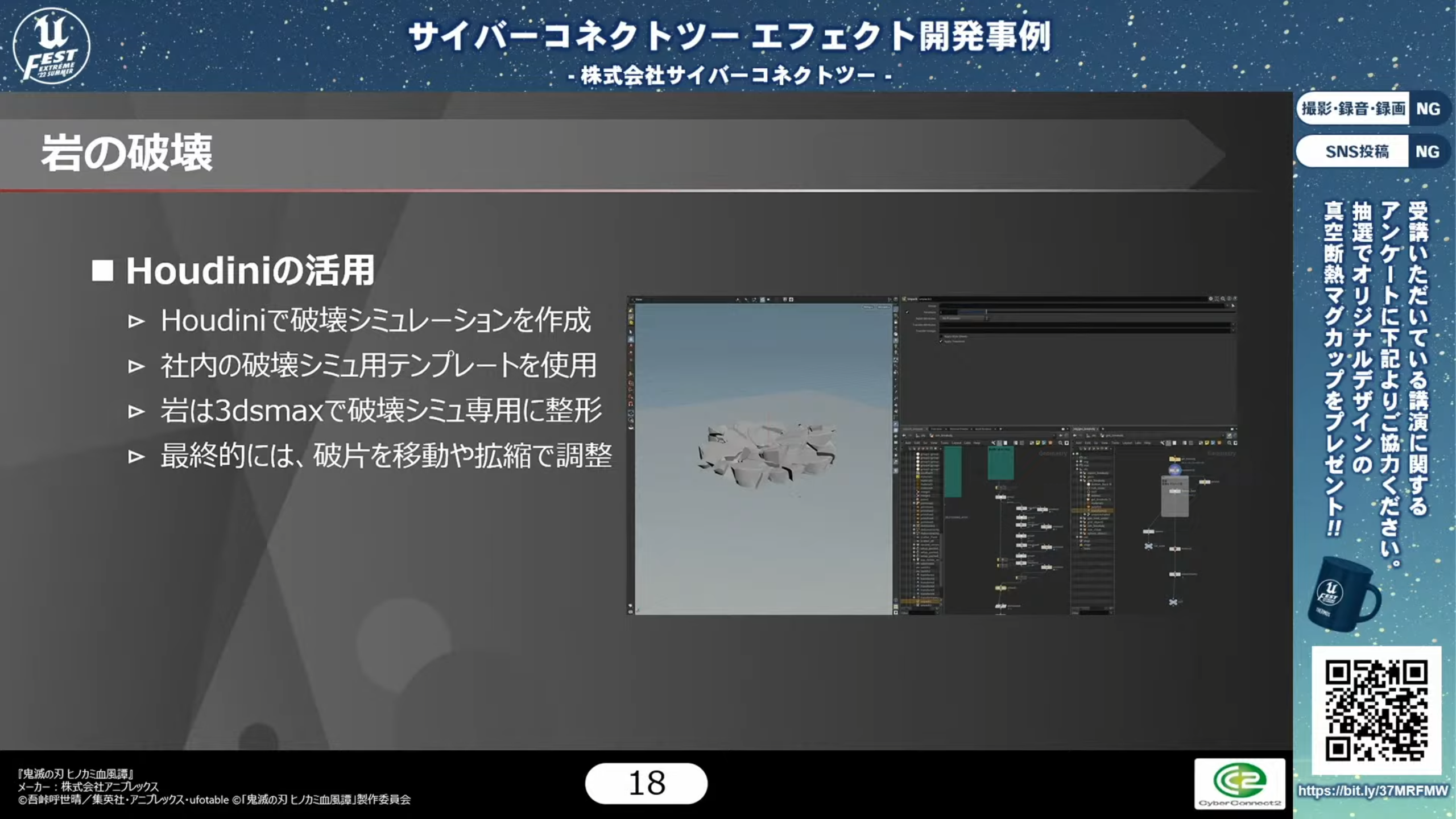

岩の消え方

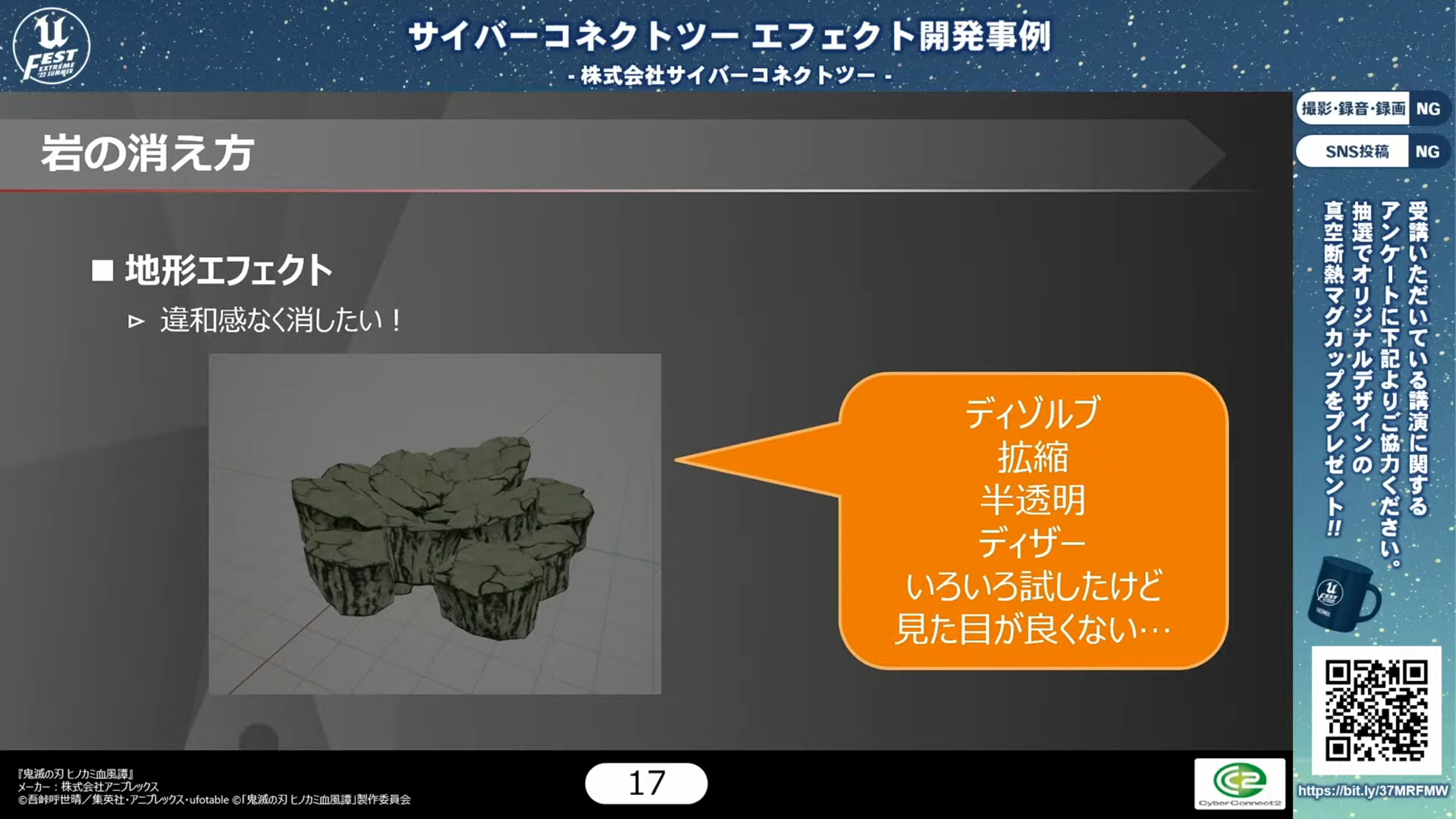

本作には、キャラクターが叩き付られたときなど、地面が強い衝撃を受けたときに発生する汎用的な地形エフェクトがあります。発生した地形エフェクトを違和感なく消すためにディゾルブ・半透明・ディザーなどさまざまな手法を試したものの、いずれもゲーム的な消え方になってしまったとのこと。そこで、Houdiniの破壊シミュレーションを用いてエフェクト処理を行っています。

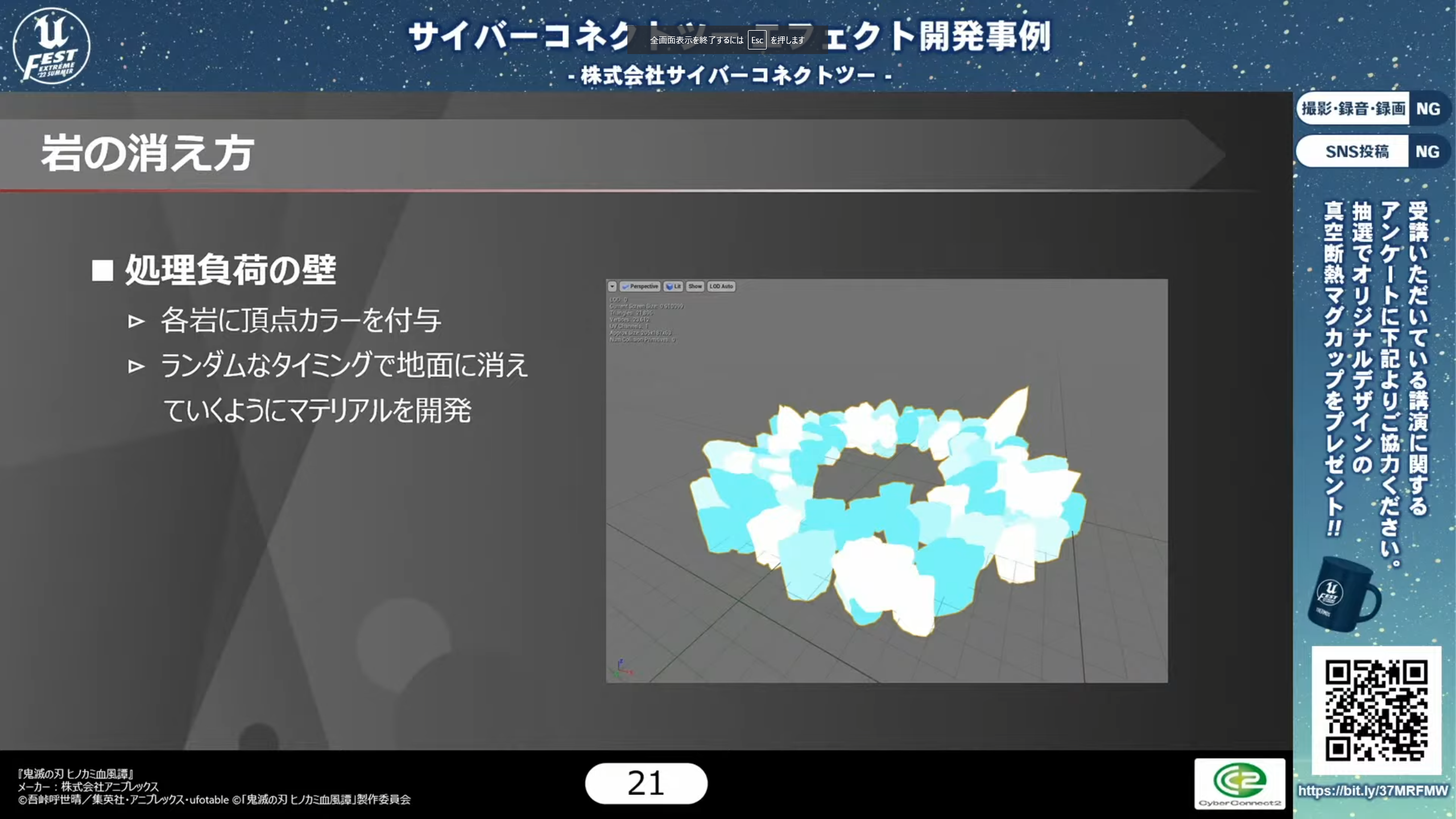

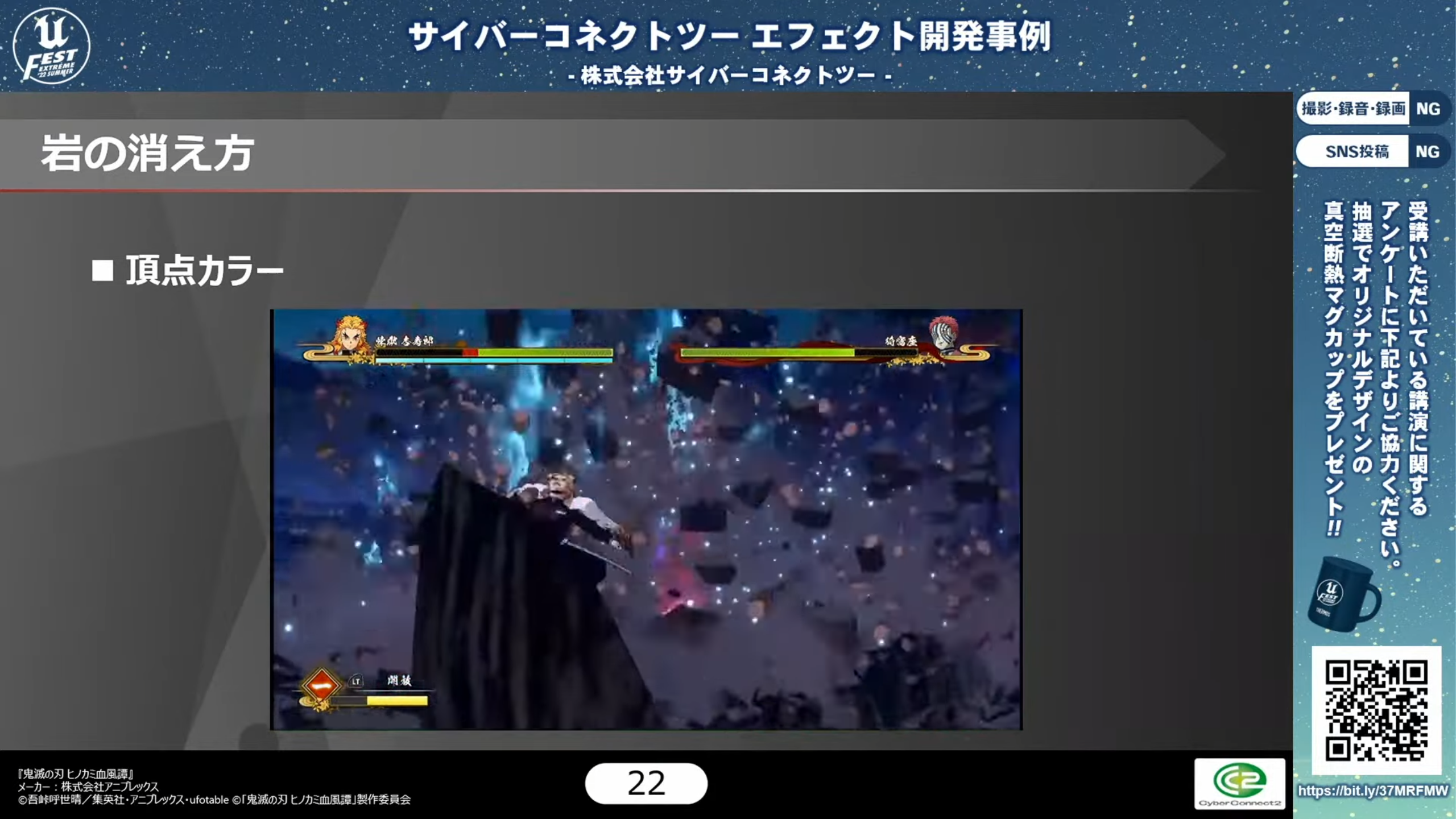

一方、岩が巨大な場合は分割数とテクスチャサイズも必然的に大きくなるため、Houdiniでの破壊シミュレーションでは処理負荷がオーバーしてしまう問題が発生しました。そのため、岩のメッシュに頂点カラーを付与し、ワールドポジションオフセットと組み合わせることで、岩の破片が少しずつ地面の下に消えていくような表現手法を用いています。

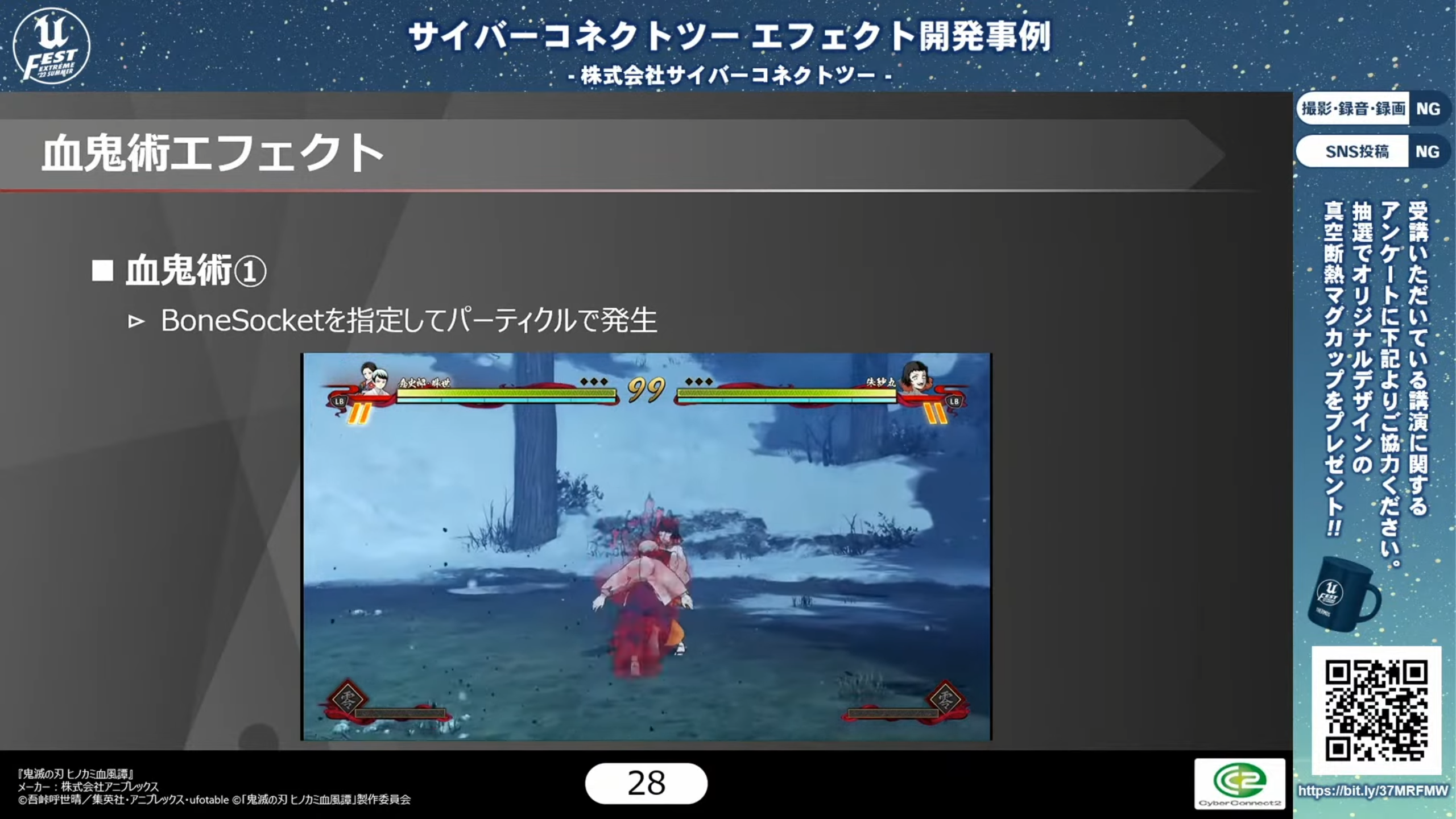

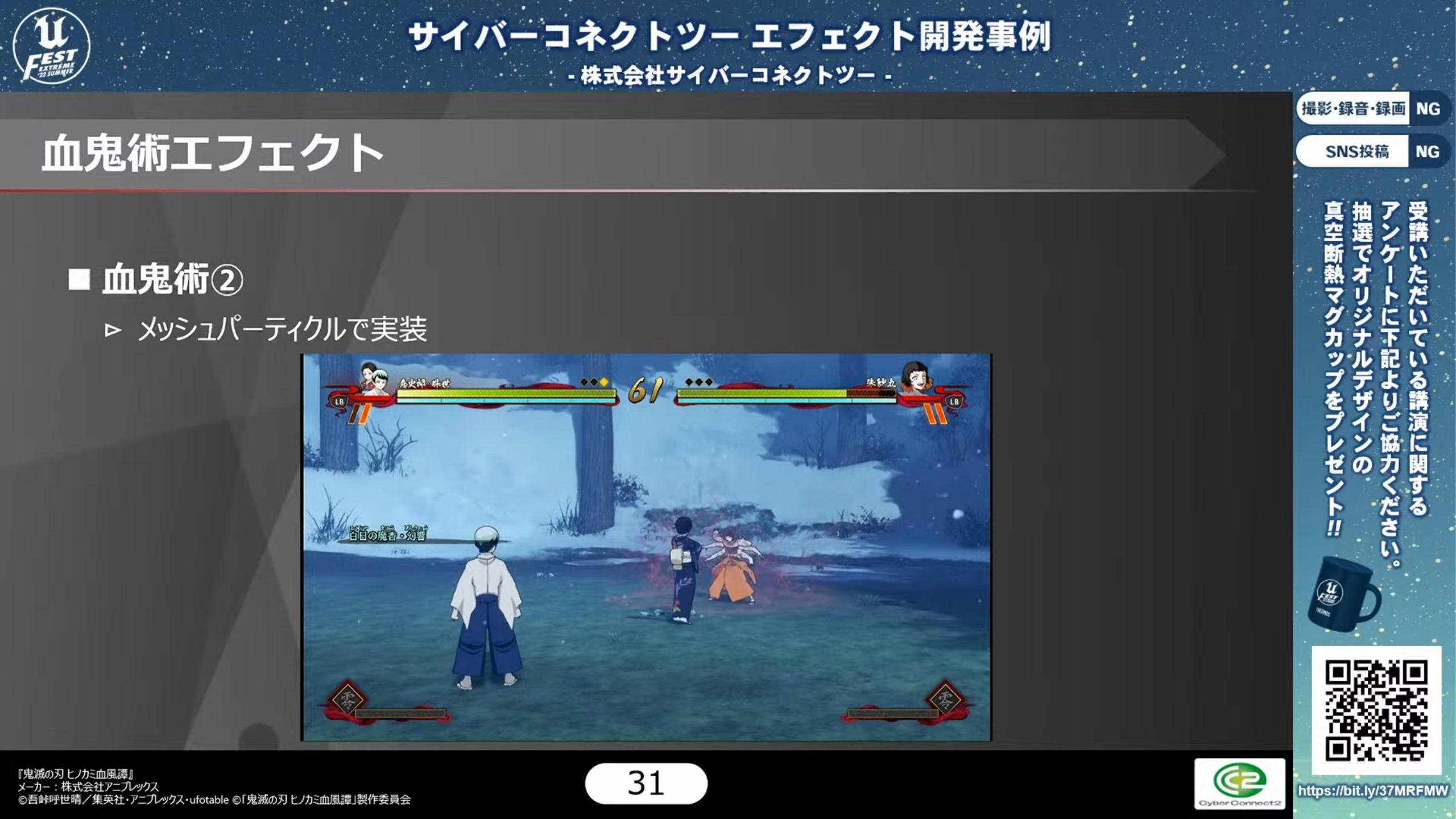

血鬼術エフェクト

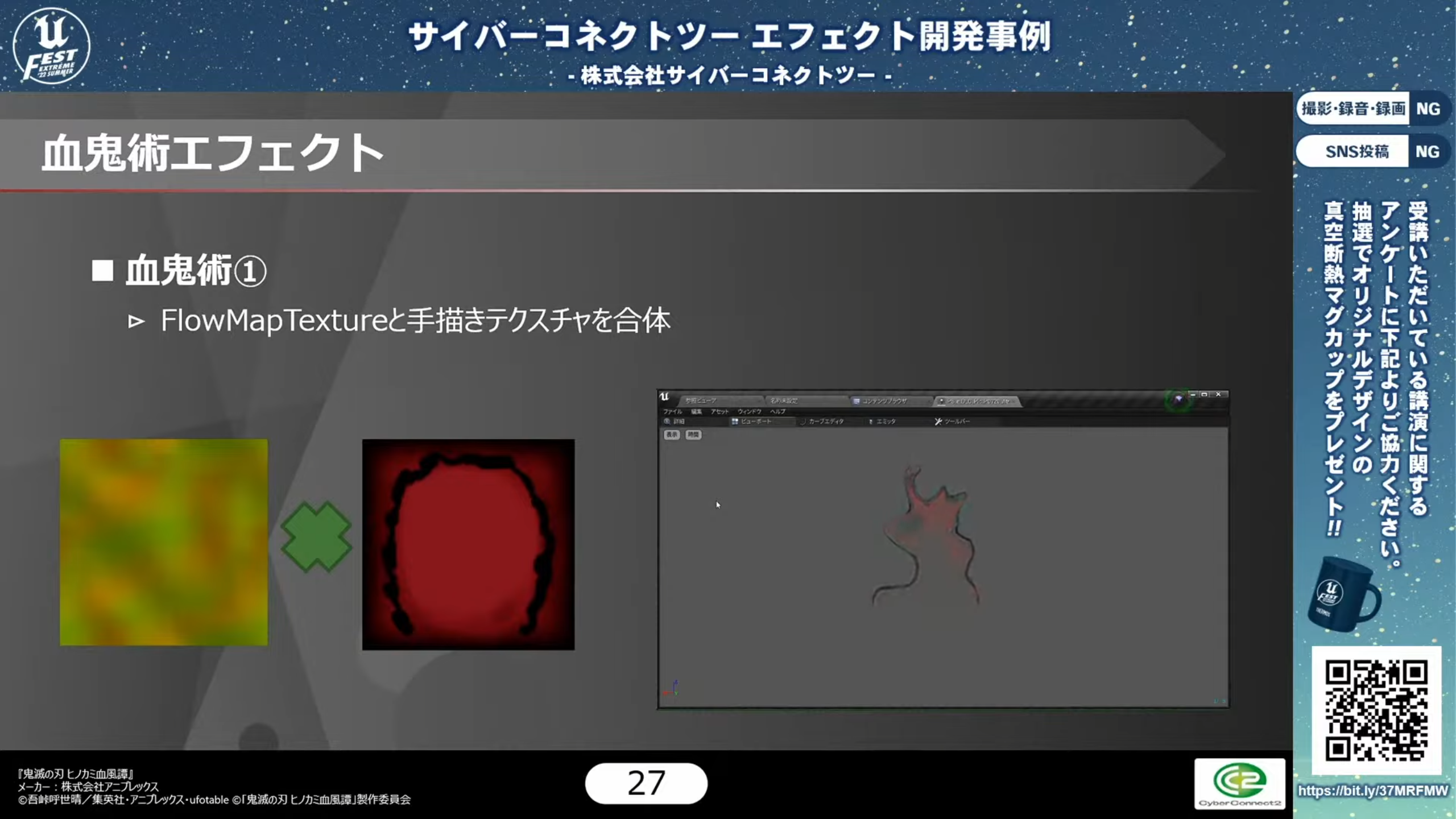

続いて、愈史郎・珠世を題材にした血鬼術エフェクトの制作事例が紹介されました。どちらのエフェクトもSubstance PainterによるFlowMapTextureと手描きテクスチャを組み合わせて作成されています。

FlowMapTextureと手描きテクスチャをマテリアル内で組み合わせることで、煙がゆらめくような見た目を作ることができる

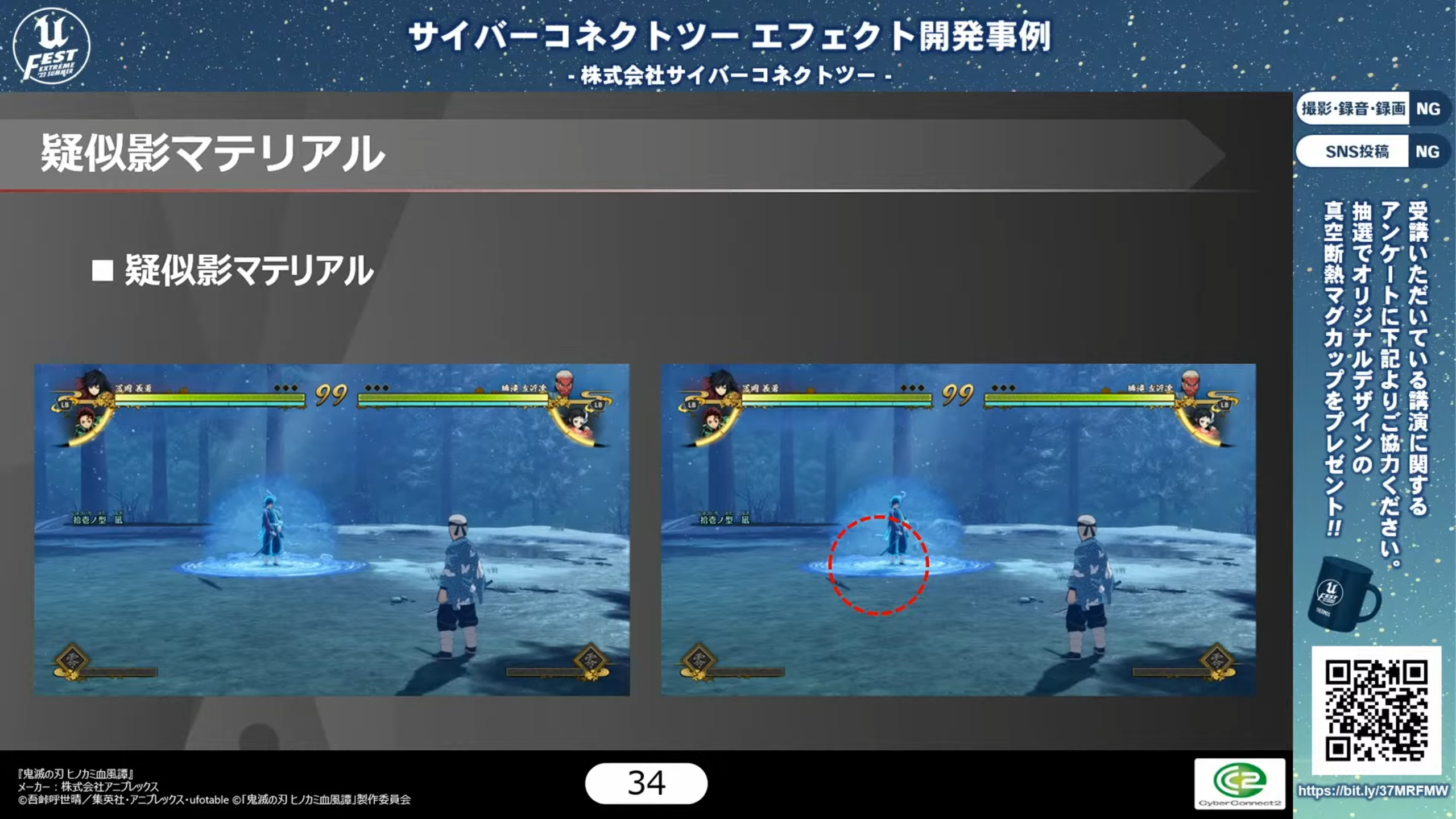

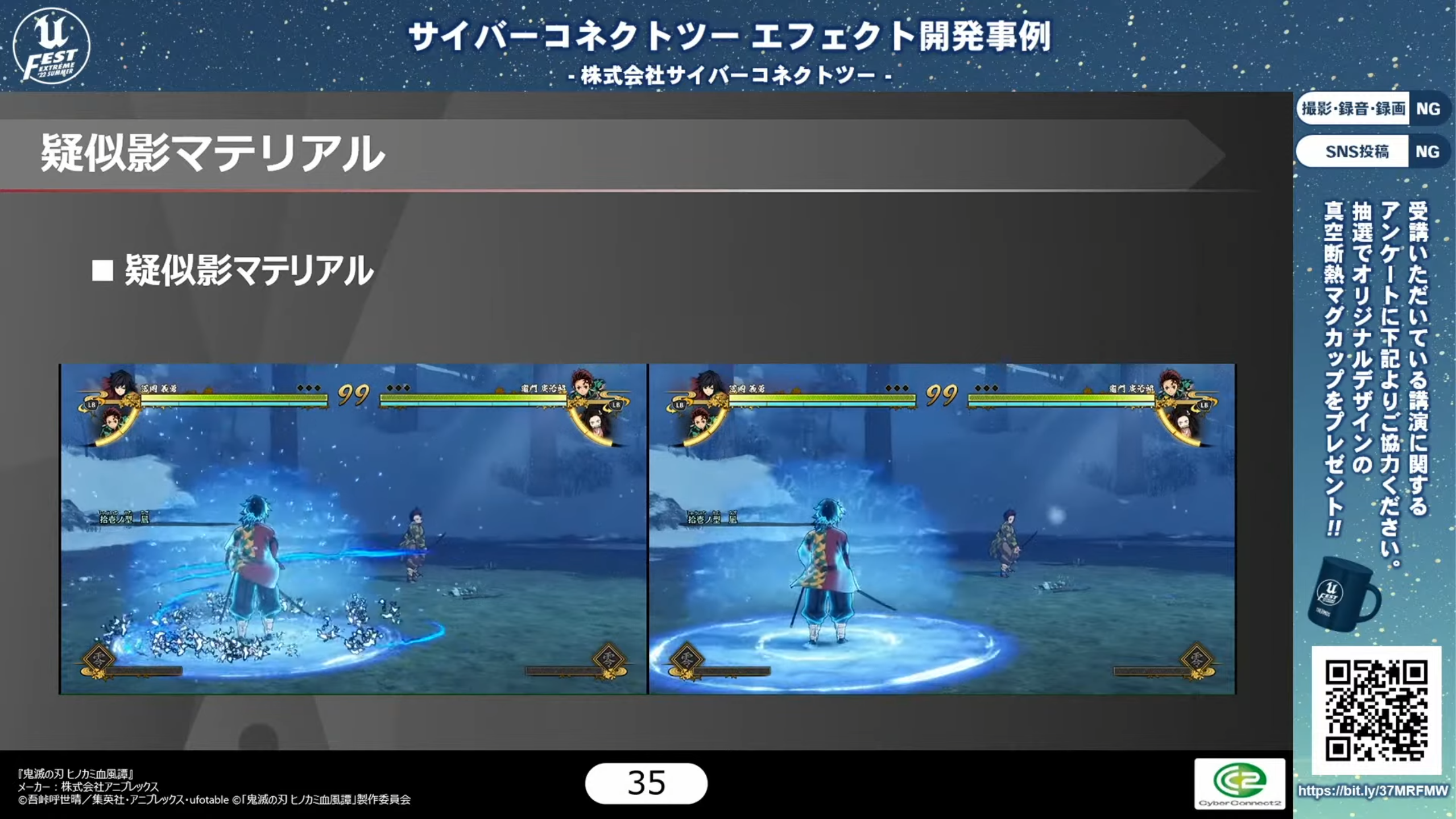

疑似影マテリアル

基本的にエフェクトには影が落ちないため、足元に地面を覆うようなエフェクトが発生した場合、影が突然消えたように見える問題がありました。しかし、エフェクトに直接影を落とすことは処理負荷の高さや管理の難しさから解決が見送られがちな案件でした。そこで、本作では疑似的な影マテリアルを配置することでこの問題を解決しています。

疑似影マテリアルのマテリアルエディタ

ディレクショナルライトの方向から影のテクスチャを落とす際の回転率を計算している

ライティングに関係する技術解説

ライティングに関する表現および技術的な内容は、シネマセクションリーダーの魚川 貴央氏から詳しく解説されました。

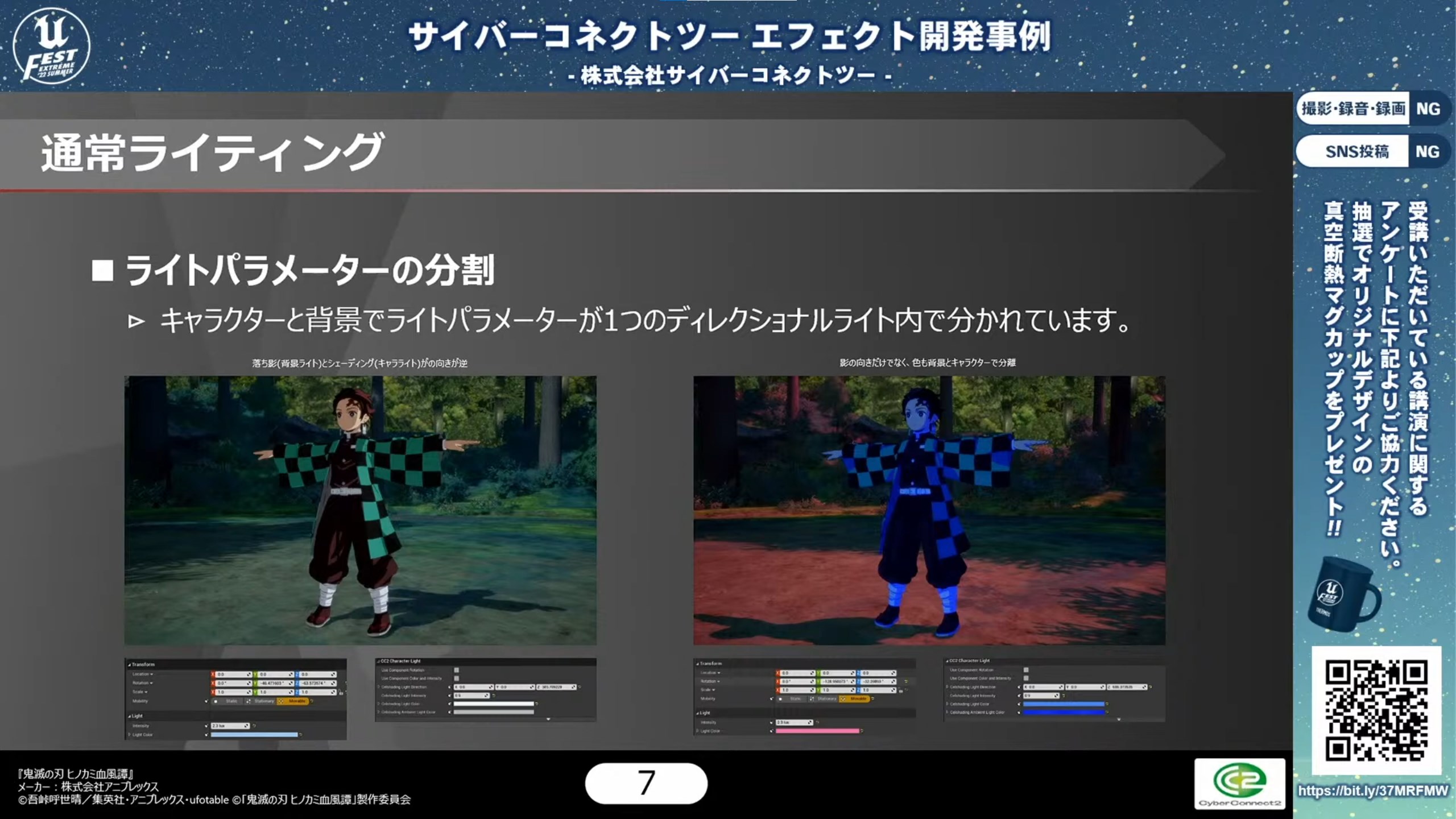

通常ライティング

本作ではUE4のディレクショナルライトを改造し、キャラクターと背景で別々のライティングパラメーターが設定できるようになっています。また、パラメーターのみを分割しているため、調整が容易であることも特徴。一方、ライトチャンネルが3つのみであるため、複数キャラクターやアセットの個別調整とは相性が悪いことが今後の課題としても挙げられました。

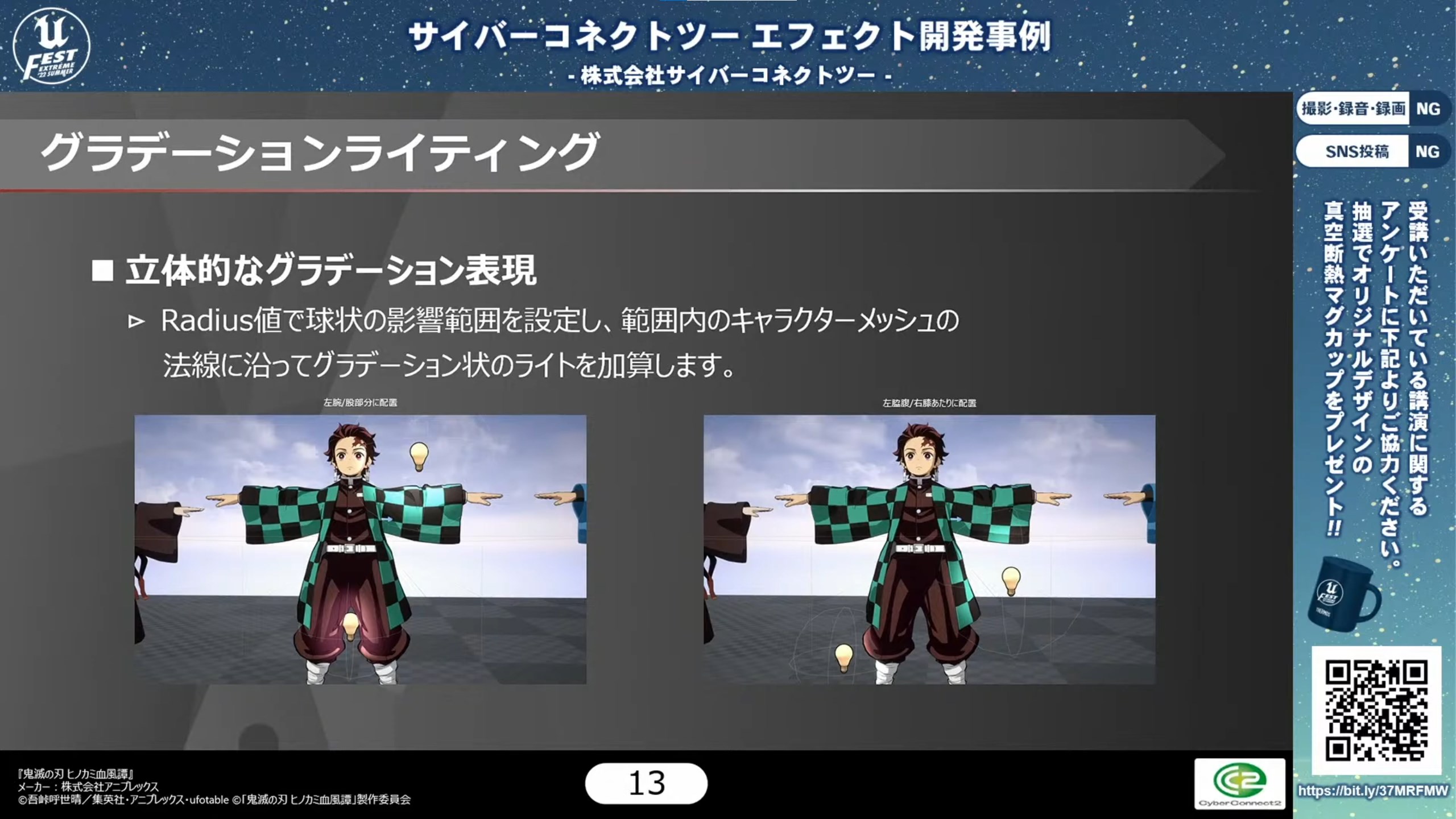

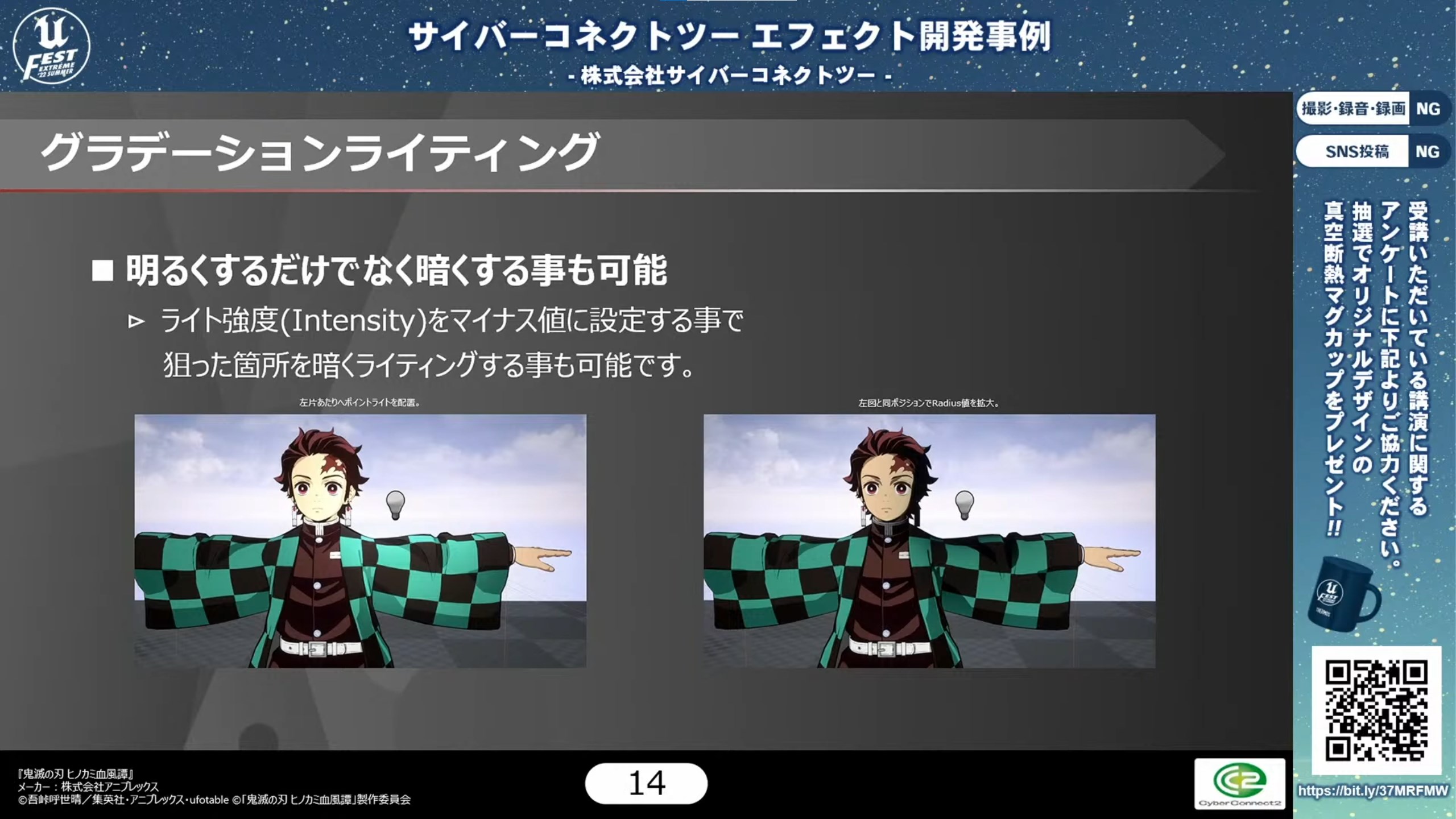

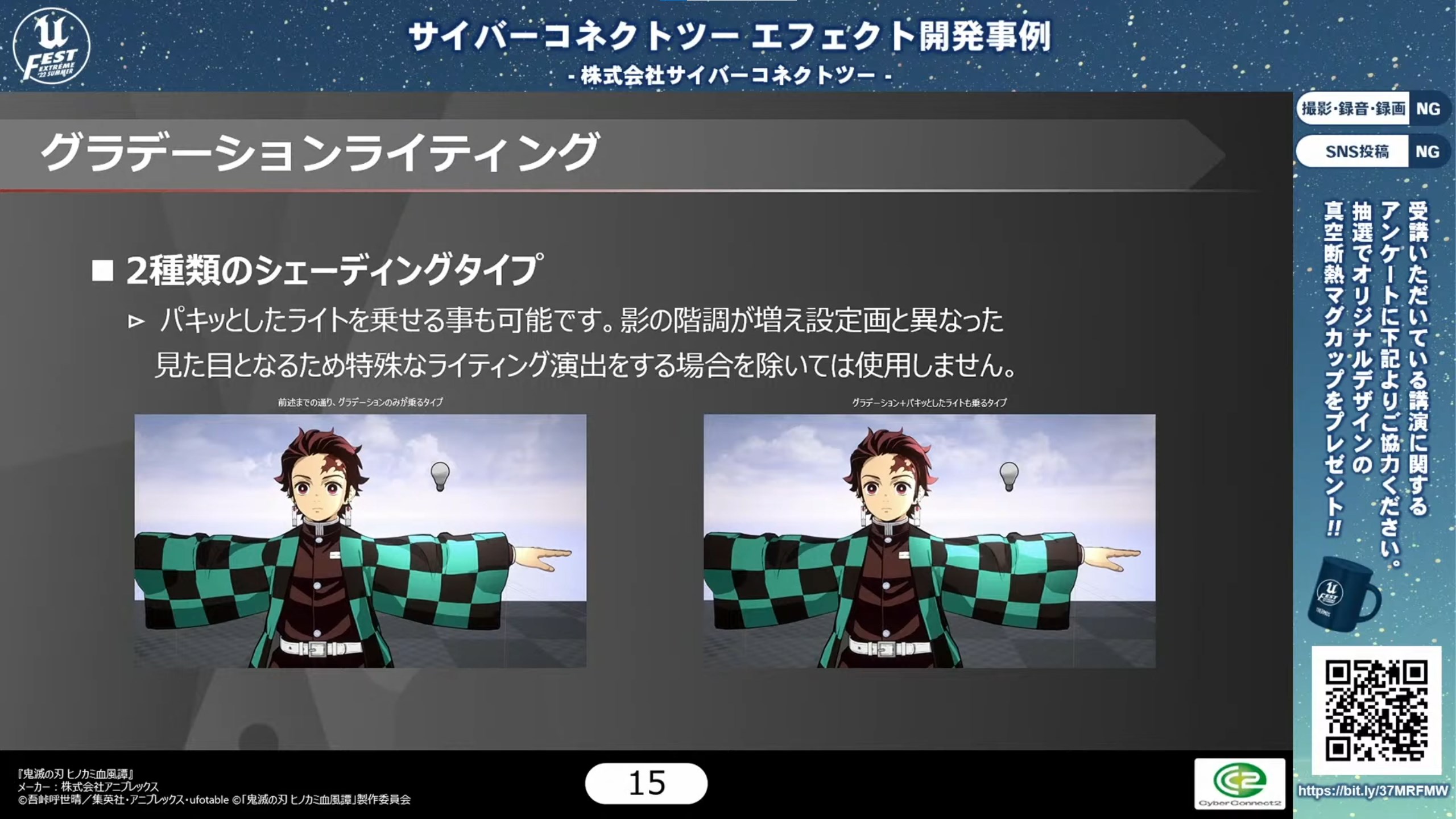

グラデーションライティング

次に、ポイントライトとキャラクターシェーダーを改造して実現したグラデーションライティングが紹介されました。これは、キャラクターに対してのみ立体的なグラデーション効果を上乗せするというもので、直感的なオペレーションで意図した通りのグラデーション表現を行うことが可能です。

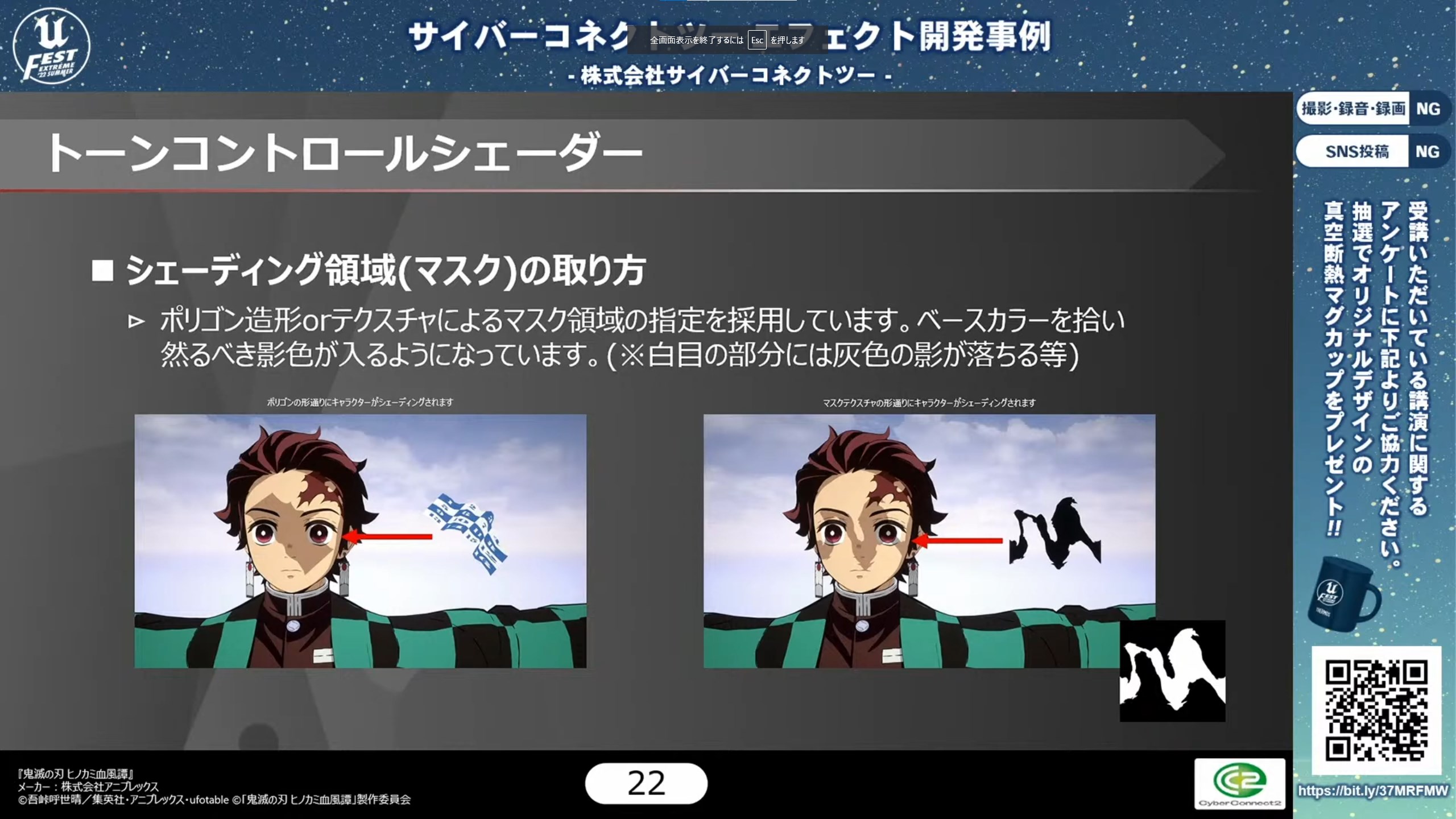

トーンコントロールシェーダー

通常シェーダーに上乗せする形で、任意の場所や形で影表現をコントロールしたい場合は「トーンコントロールシェーダー」というシステムを使用しています。メッシュやマスクテクスチャの形状に合わせて影が落ちる仕組みで、同じ手法で特定領域の影を消すことも可能になります。

カリングマスクにも対応しており、「キャラクターの白目には影が落ち、瞳には影が落ちない」などの細かい調整が可能です。

またトーンコントロールシェーダーと組み合わせて使うものとして、「Sadd(Shadow add)」というアセットを使用していることが語られました。Saddは、影を作るためにスケルタルメッシュとしてリギングされたメッシュです。配信では、表情のアニメーション作成と同時に影の形を作成していることが紹介されていました。

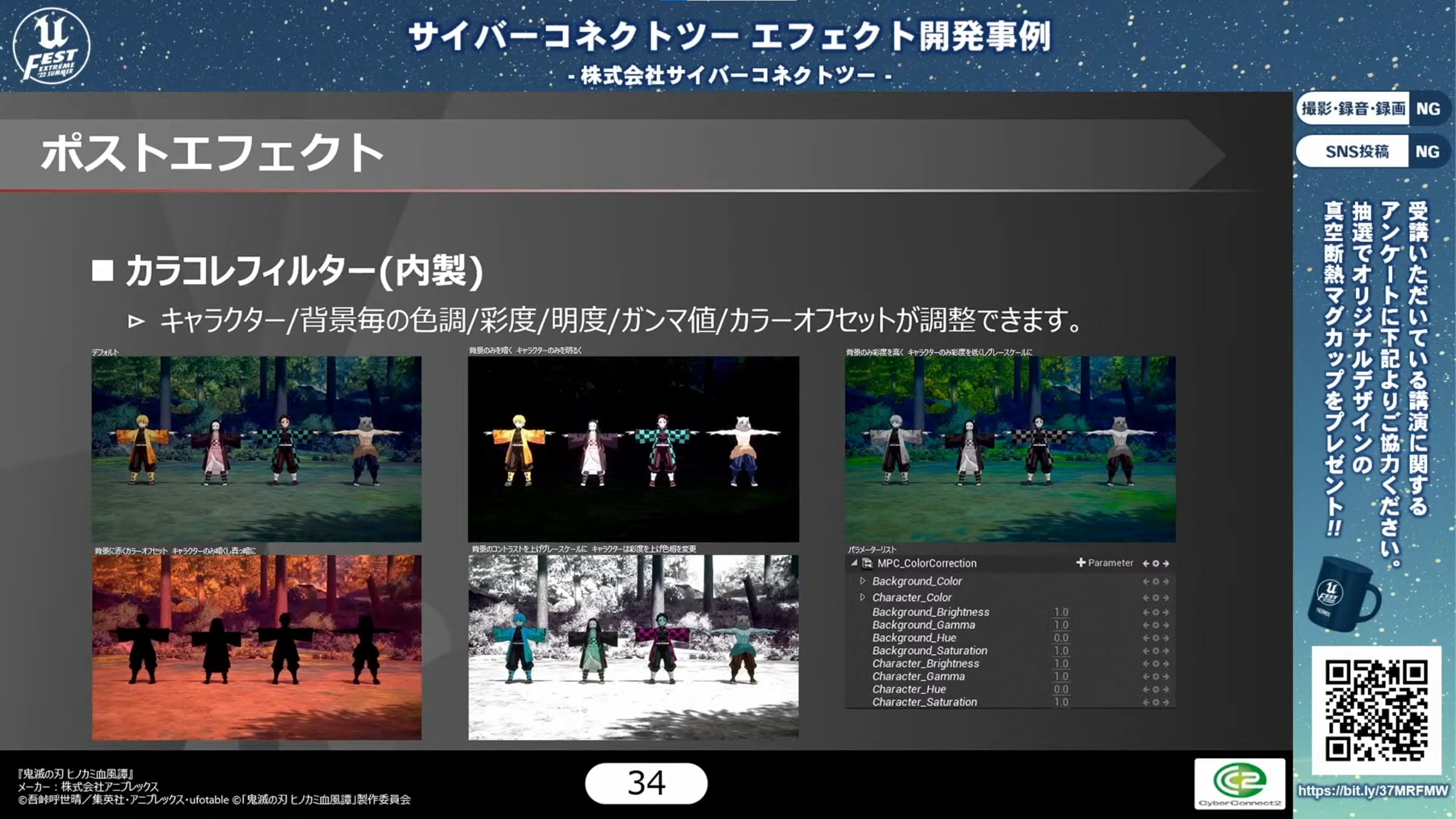

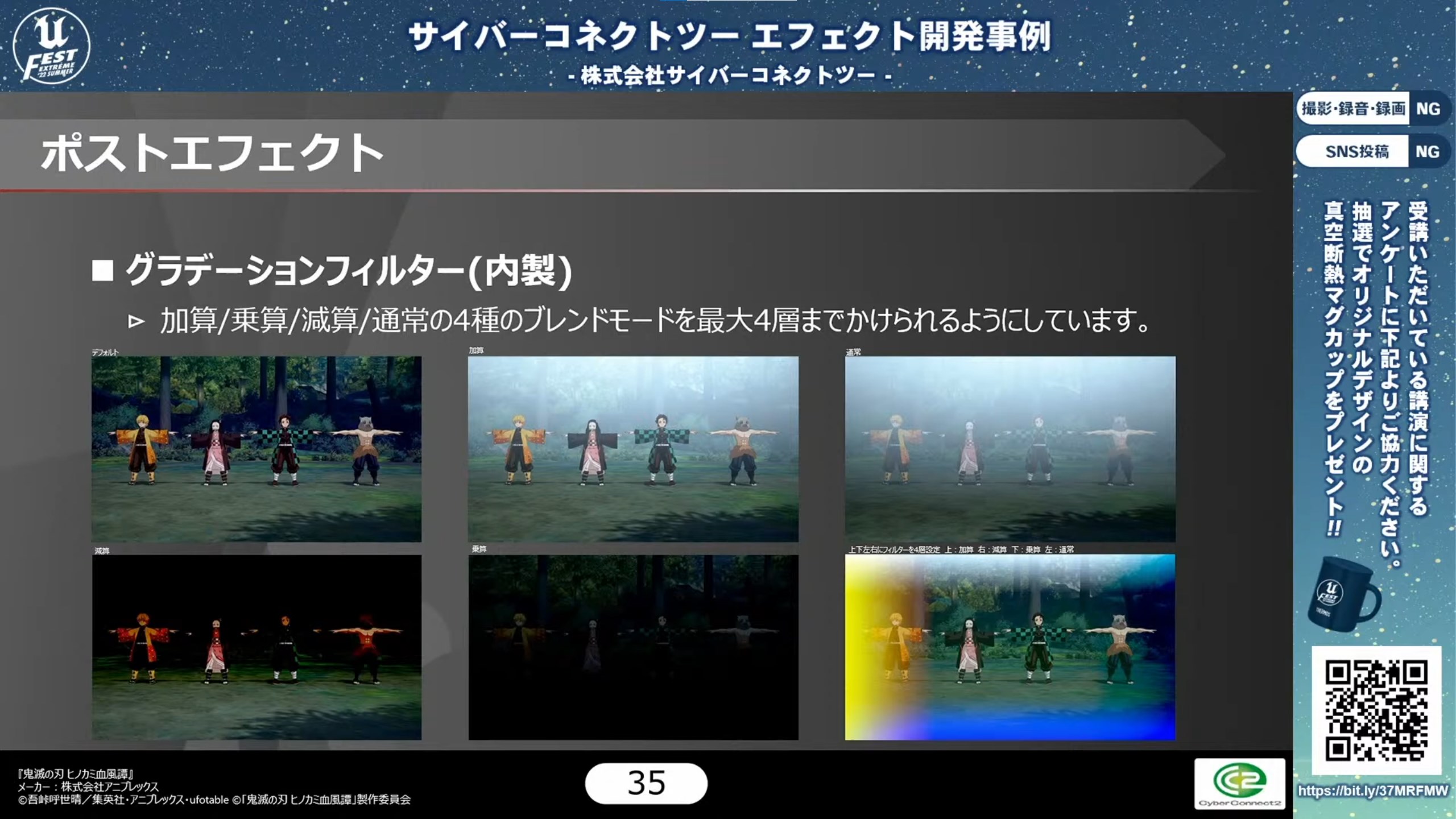

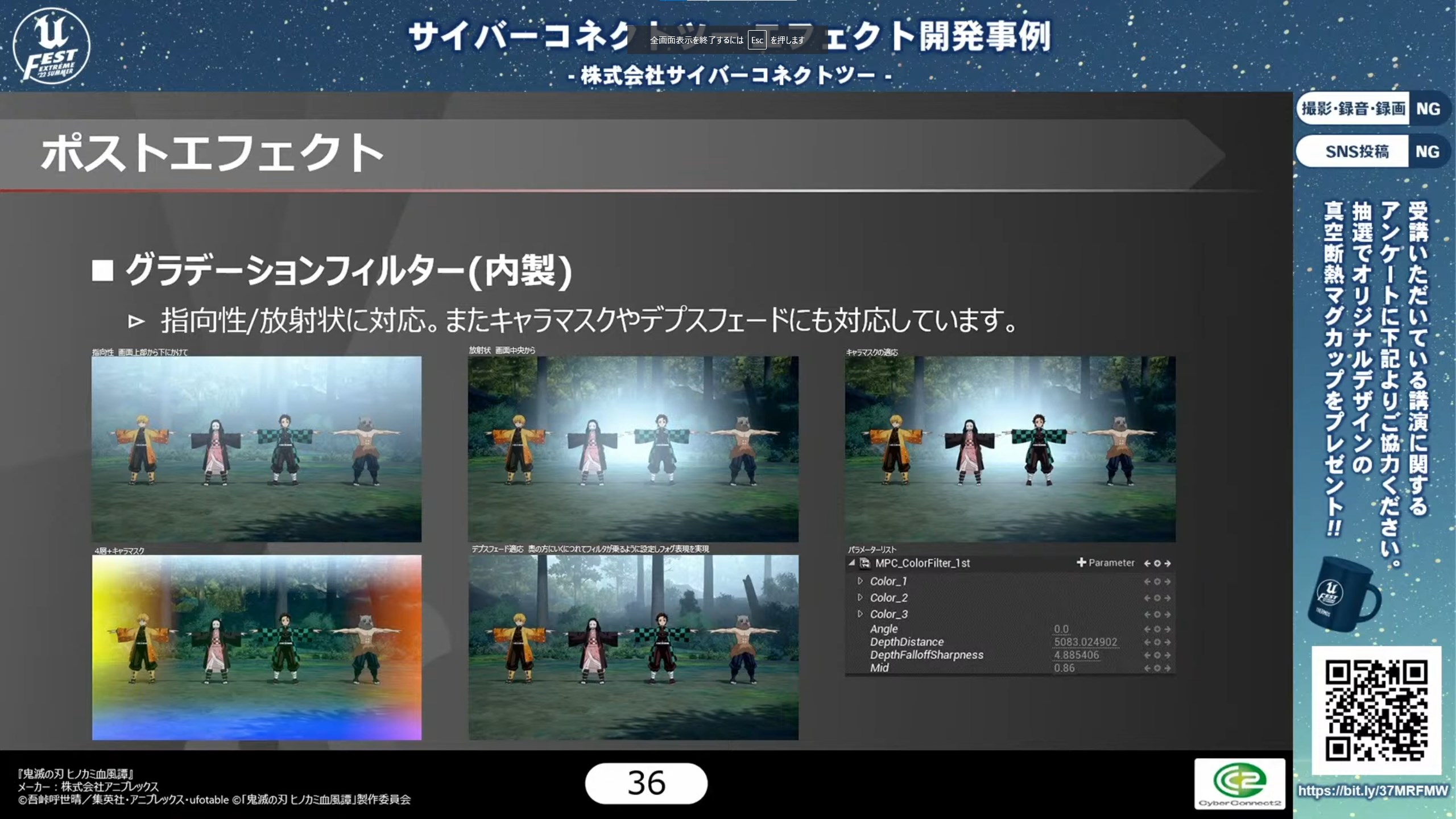

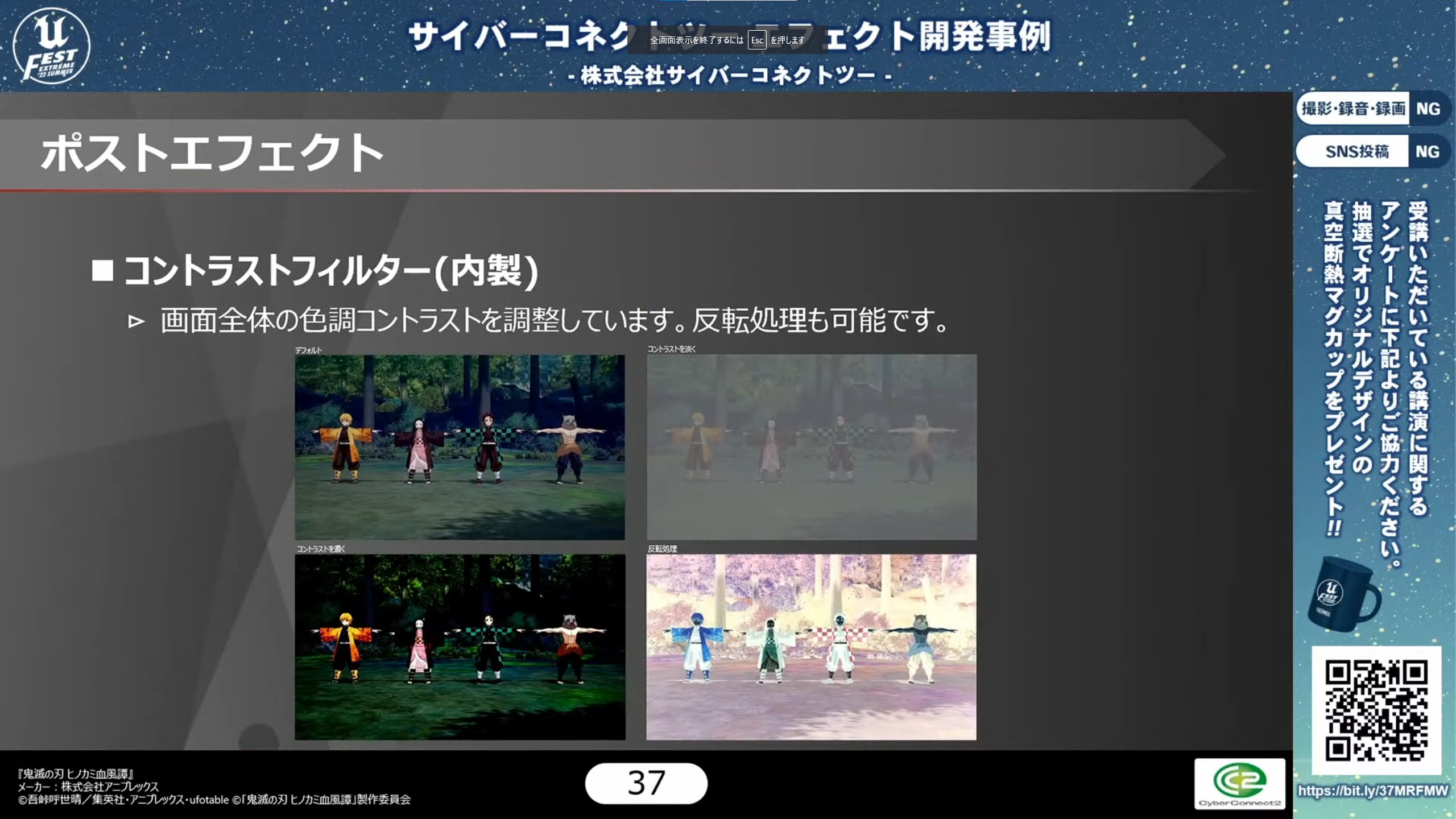

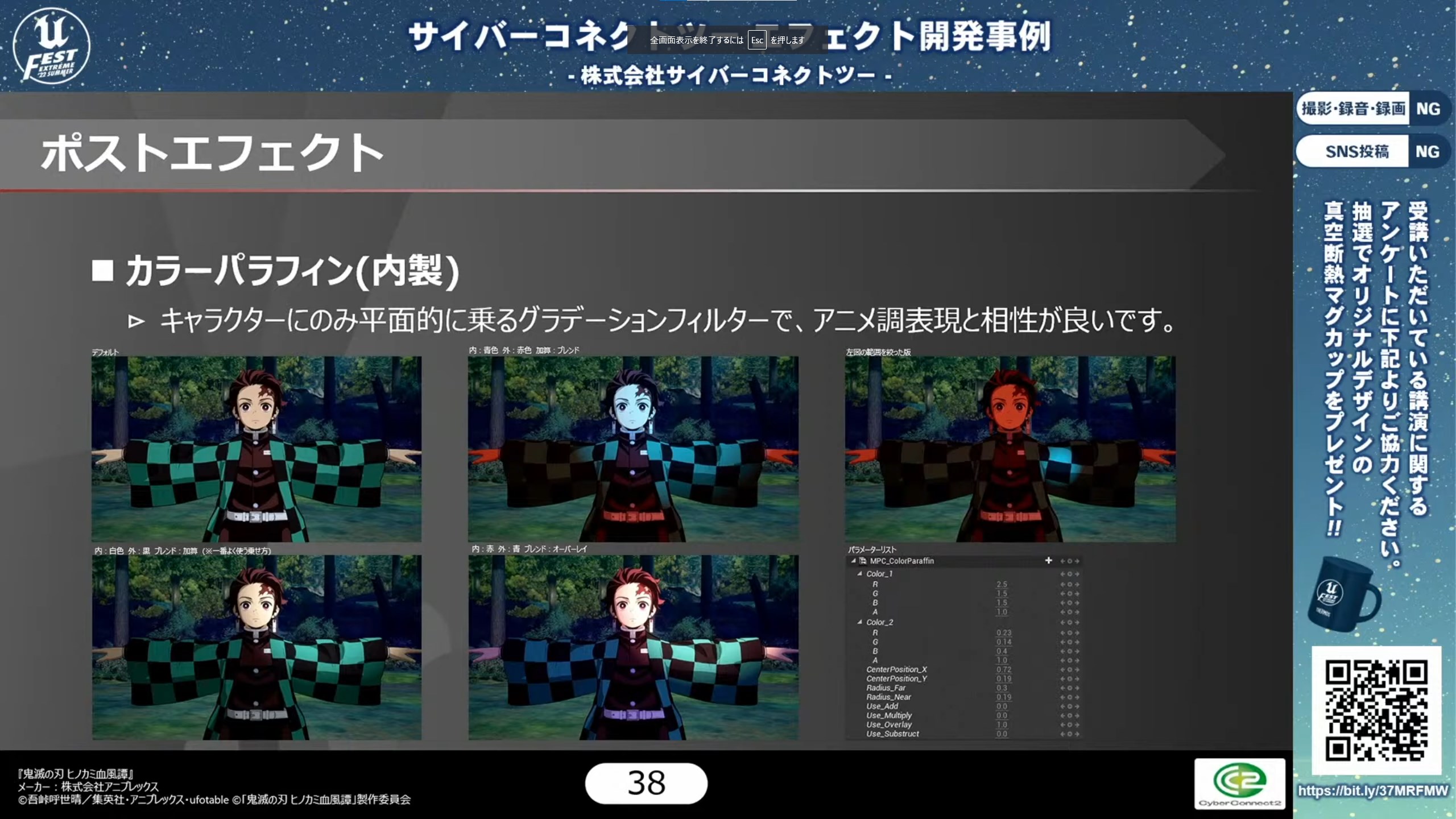

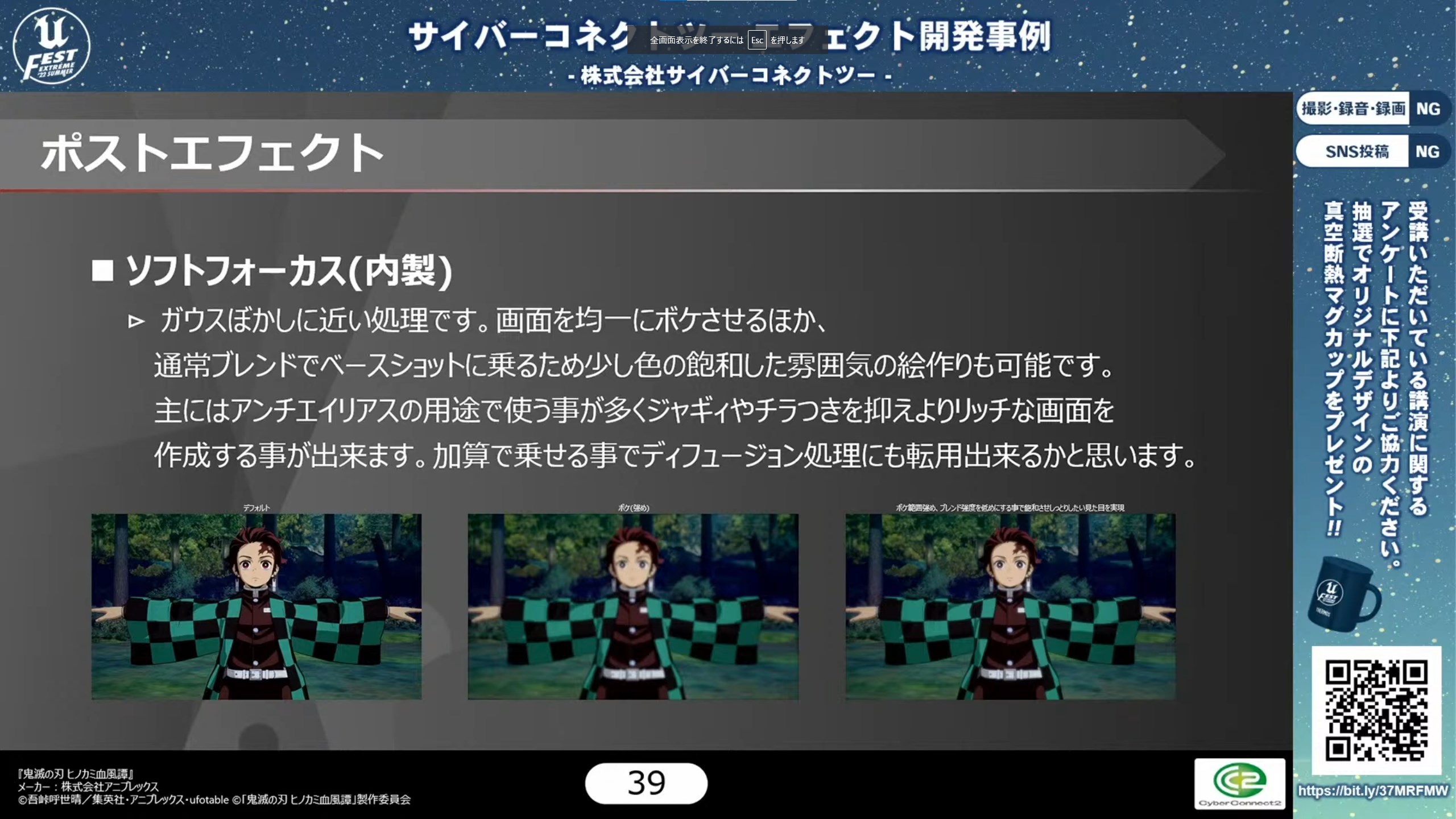

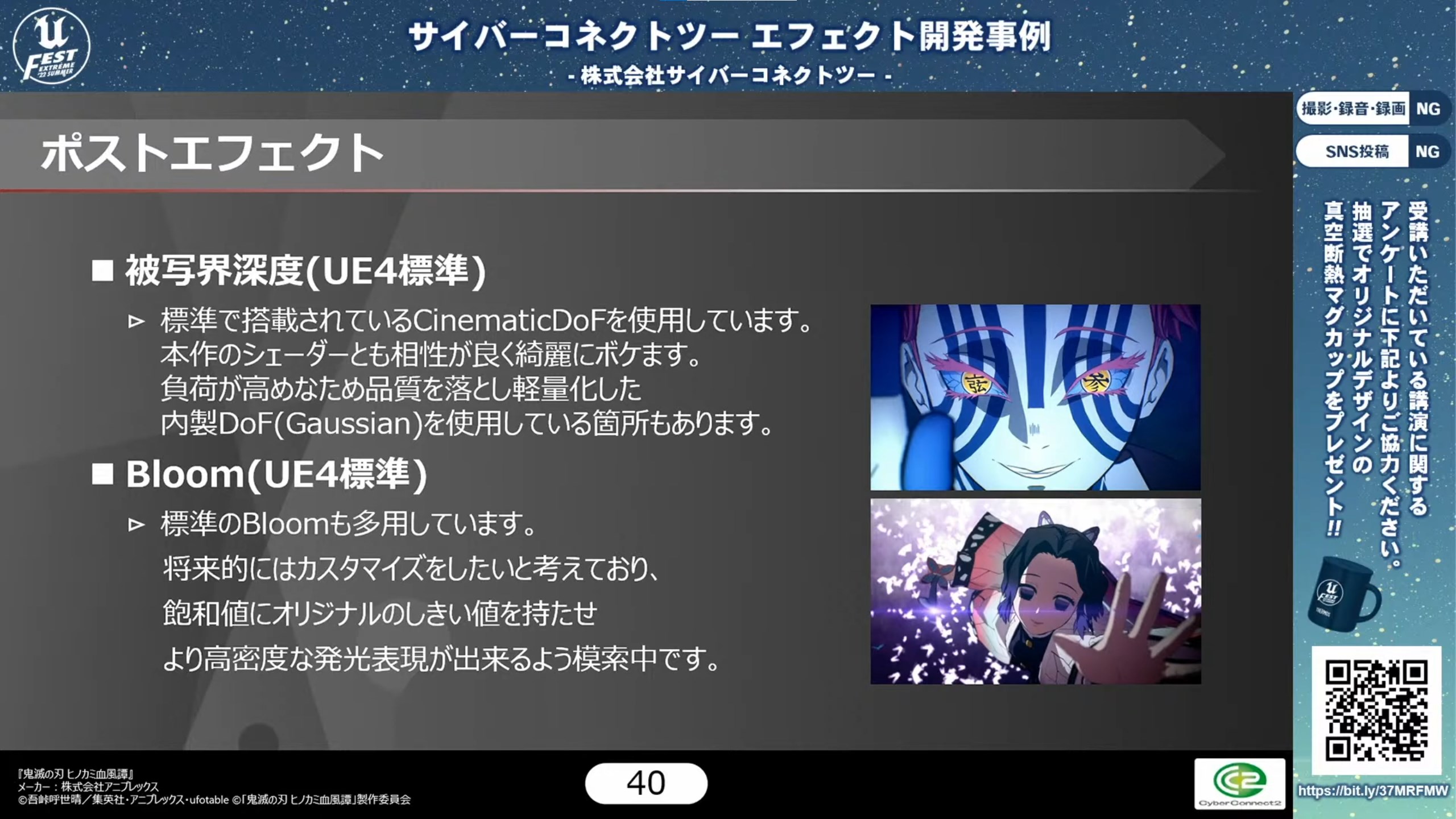

ポストエフェクト

本作のシネマティクスシーンでは、UE4標準のポストエフェクトと併せて内製のポストエフェクトが合計7種類使用されています。

また、UE4標準のポストエフェクトとして「CinematicDoF(被写界深度)」、「Bloom」の2種類が使用されています。CinematicDoFは本作のシェーダーとの相性が良く綺麗なボケ感が演出できますが、やや処理負荷が高いため、シーンによっては内製DoF(Gaussian)を使用している場合もあります。

講演内では動画も多く使用されていたため、動的なエフェクトの確認は公式アーカイブでご確認ください。

『鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚』公式サイトUnreal Engine JP 公式YouTubeチャンネル©吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable ©「⻤滅の刃ヒノカミ血風譚」製作委員会

アンリアルエンジンにハマり、ぷちコンでゲーム作ってた男。映像編で2連覇したことも。

昔はよくアーケードゲームとかやってました。

一番やり込んだのは「ケツイ ~絆地獄たち~」「戦国BASARAX」あたり。ローグライトゲームとかも好きです。

関連記事

注目記事ランキング

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

連載・特集ピックアップ

西川善司が語る“ゲームの仕組み”の記事をまとめました。

Blenderを初めて使う人に向けたチュートリアル記事。モデル制作からUE5へのインポートまで幅広く解説。

アークライトの野澤 邦仁(のざわ くにひと)氏が、ボードゲームの企画から制作・出展方法まで解説。

ゲーム制作の定番ツールやイベント情報をまとめました。

ゲームメーカーズ スクランブル2025で行われた講演のアーカイブ動画・スライドをまとめました。

CEDECで行われた講演のレポートをまとめました。

GAME CREATORS CONFERENCE ’25で行われた講演レポートをまとめました。

GDC 2025で行われた講演レポートをまとめました。

UNREAL FEST 2024で行われた講演レポートやインタビューをまとめました。

BitSummitで展示された作品のプレイレポートをまとめました。

ゲームメーカーズ スクランブル2024で行われた講演のアーカイブ動画・スライドをまとめました。

東京ゲームショウで展示された作品のプレイレポートやインタビューをまとめました。

UNREAL FEST 2023で行われた講演レポートをまとめました。

BitSummitで展示された作品のプレイレポートをまとめました。

ゲームメーカーズ スクランブルで行われた講演のアーカイブ動画・スライドをまとめました。

UNREAL FEST 2022で行われた講演レポートやインタビューをまとめました。

日本と文化が近い中国でゲームを展開するための知見を、LeonaSoftware・グラティークの高橋 玲央奈氏が解説。

インディーゲームパブリッシャーの役割や活動内容などを直接インタビューします。

今日の用語

パッケージ化

Xで最新情報をチェック!