今回は多くの人が知りたいであろう、イラスト・グラフィック・印刷について解説します。

まずお断りしておきますと、今回の記事は一部の方にとっては肩透かしにも思える内容かもしれません。

しかし! 私が見てきた多くの事例と、自分自身の経験から導き出した内容です。一つの考え方・流派として、ぜひ最後まで読んでいただけるとうれしいです!

ボドゲの見た目は重要?

「初めて作るボドゲには思い入れもあるし、イラストやグラフィックにお金をかけて、たくさん売りたい」「見た目にお金をかけないと、注目してもらえないのでは?」といった話は、よく聞きます。

これは、そのとおりかもしれません。

ここ10年でゲムマの出展者数は加速度的に増え、それに比例して外箱や内容物(コンポーネント)の見た目のレベルも上がってきているのは事実です。

プロのグラフィックデザイナーやイラストレーターが出展している例もありますし、そうしたプロに依頼して、見た目を作り込んだ個人サークルのボドゲも珍しくなくなりました。見た目は企業のボドゲと見分けがつきません。

それらが魅力的に映ることも事実で、見た目にお金をかけないといけないのかな……と思ってしまう気持ちもよくわかります。

理解も共感もできるのですが、オススメはしづらいです。

最初からハードルを上げると完成しない・続かない

制作経験が浅い段階から見た目も中身も完璧にしようと張り切りすぎると、大幅な予算オーバーに見舞われたり、自分で上げた制作ハードルをクリアできずに完成できなかったりしてしまいます。

イラストやグラフィックにお金をかけすぎると、制作費を回収するために販売する数も増えます。何百個も発注をかけたのに実際に売れたのは10個20個で、自宅に積まれた在庫の山に頭を抱えている……という方もたくさん知っています。

ボドゲはかさばるので、大量の在庫を抱えてしまうと次の作品を作る物理的余裕もなくなってしまいます。

1回で勝負しない!「試作版」作戦

こういった事態を避けるためにも、本連載のスタンスである「予算は50,000円」「制作数は20〜50個」を守ったうえでの戦い方を提案します。

戦法としては、1作品を「試作版」と「新版」に分けて展開するというものです(連載1回目の記事でも少し触れた方法です)。

まずはじめに、「試作版」としてゲムマで20〜50個売ってみます。売価は1,000円以下か、高くても1,500円までのイメージです。そして評判が良かったら、次回以降のゲムマで見た目にもお金をかけた「新版」を売るのです。

試作版を発売すると、さまざまな意見・感想をもらうかと思います。そういった声に向き合うと、修正・改良したくなるポイントがいくつも出てくるものです。そうした部分も新版であわせて変更します。

この作戦には制作費のリスクを下げる以外のメリットもあります。試作版を遊んでくれた方々の反応から新版の製造数を検討しやすくなりますし、試作版でファンになってくれた方々が、新版発売時に応援・宣伝・拡散をしてくれることにも期待できるのです。

個人的には、「見た目が良く、ゲーム内容のポテンシャル以上に売れてしまう」のはデメリットを抱えていると思っています。1作目は売れたとしても評判は落ち込んでいるため、次回以降の作品が売れづらくなってしまいがちです(そして、見た目と内容の乖離を指摘してくれる人は中々いません)。

試作版という位置づけなら、自分の手描き・フリー素材・生成AIのイラスト(※)でデザインしてもOKと割り切れます。「食事おごるから描いて!」と言えるような間柄の、イラストが上手い友人や家族がいるなら、その人に依頼するのもアリかもしれません。

※ 生成AIのイラストについては著作権や肖像権、サービスの使用ルールなどよく調べたうえで、各人で利用するか判断してください

チャック横丁とゲムチャレでの出展がオススメ

見た目が素朴でも、気後れせずにゲムマに出展できる方法があります。それが「チャック横丁」での出展です。

チャック横丁とは、見た目重視の風潮が強くなった(なってしまった)ゲムマの出展ハードルを下げ、気軽にゲーム制作を楽しんでほしいという運営チームの願いを込めた出展プランです。

出展費が通常よりはるかに安い代わりに「チャック袋や封筒など、外箱がないゲームのみ」「出展可能な作品はひとつだけ」「個数は100個まで」といった条件が課されています。

来場者さんにとってのメリットは、「ルールが練られた作品や実験的な意欲作に出会いやすい」「見た目に左右されず、自分好みの作品を吟味しやすい」点にあります。ボドゲ玄人にとっても、チャック横丁で掘り出し物を探す楽しみもあるとか(ボドゲ業界関係者からもよく話題に出るので、注目いただいているようです!)。

そうした玄人に「面白い!」とSNSや口コミで広まる事例がありました。弊社アークライトが実施している「アークライト・ゲーム賞」でも、ノミネート作の1〜2割ほどがチャック横丁出身のゲームです。

というわけで、チャック横丁はゲームの見栄えを気にせず出展できる、初心者が目指すにはうってつけのブースと言えるでしょう。

チャック横丁の様子。正直なところ倍率は高めなブースですが、上記のような理由もありますので、とくに初心者の方はぜひ挑戦してください!(最新の規約は公式サイトをご確認ください)

同様に、出展ハードルを下げる企画「ゲームマーケット・チャレンジ(ゲムチャレ)」もゲムマで提供しています。

これは、「カード36枚以下のゲーム」「チップを使ったゲーム」など、ゲムマ事務局が出すお題に沿ったゲームを制作する企画です。

仕様に制限を設けることで、考えを絞って作りやすくなることを狙っています(この考え方の詳細は連載2回目の記事をご覧ください)。

また、最近のゲムチャレは印刷所とコラボしてお題を設定しているので、初めての印刷というハードルを越えるきっかけや、印刷所選びのサポートとなることも意図しています。

2024年のお題は「36枚以下のカードのみで構成されたゲーム」でした。こちらも最新の規約はゲムマ公式サイトをご確認ください

「グラフィックデザイン」は、ある程度がんばるべし!

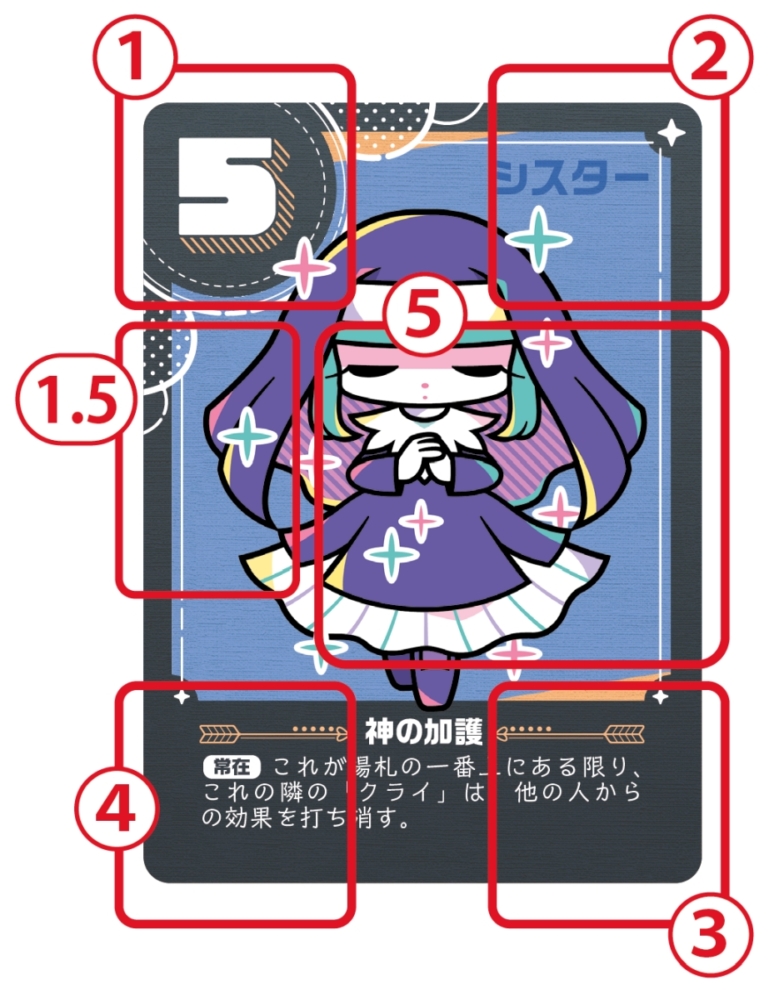

「イラストにはお金をかけないで」という話をしてきましたが、「グラフィックデザインとイラストって何が違うの?」と思われる方も多いと思うので、一旦整理してみましょう。下図をご覧ください。

★=イラスト領域 ●=グラフィックデザイン領域

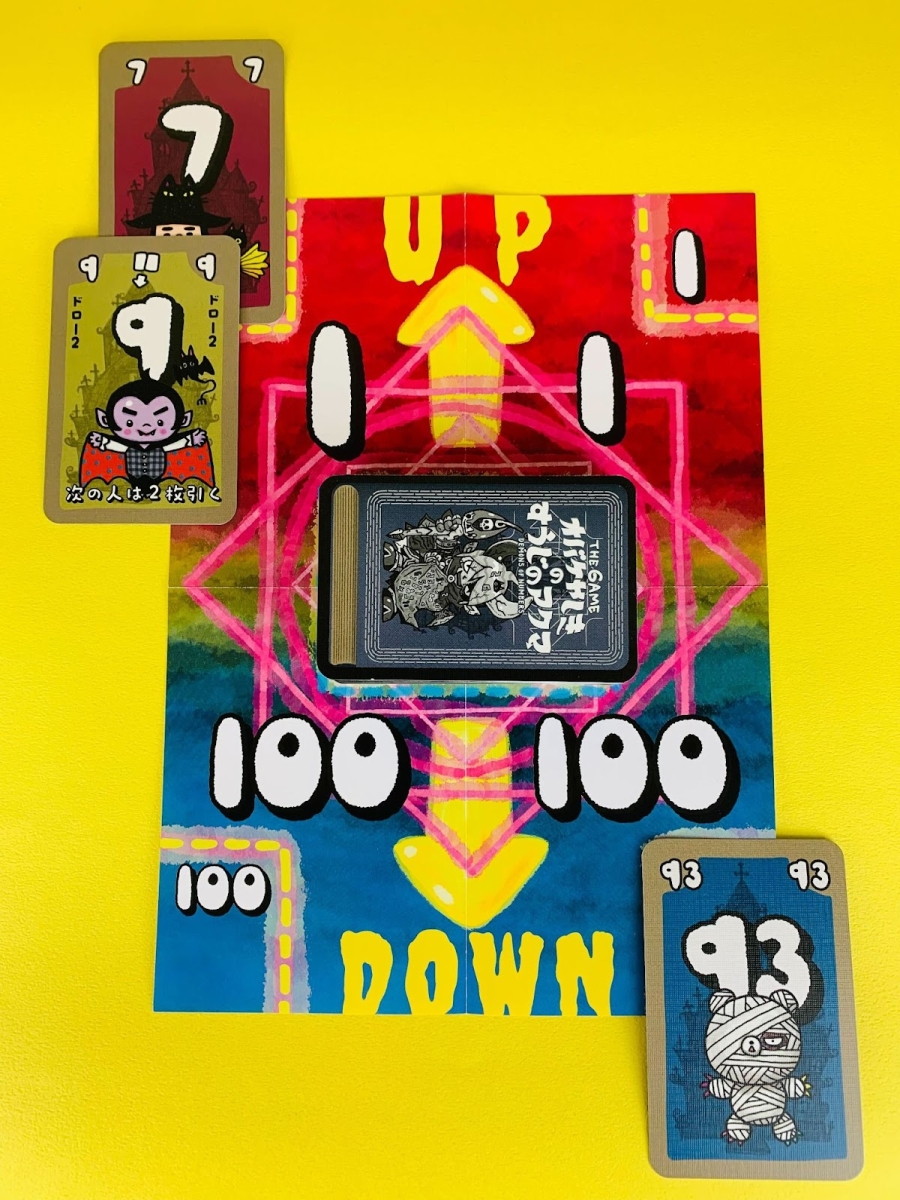

例に使っているのは、私が編集に携わったシンプルなTCG風カードゲーム『ダブルナイン』

雰囲気を盛り上げる「アート」がイラストで、イラスト以外の枠やロゴ、アイコンなどがグラフィック「デザイン」です。

- アート:自分(チーム)の思いの表現であり、自由で正解がない

- デザイン:課題解決や目的達成のための設計であり、(ある程度)正解がある

ちなみにイラストのことを「アートワーク」、グラフィックデザインのことを「DTP」と呼ぶ方もいますが、私は使いません。なぜなら、アートワーク=グラフィックデザインも含めたすべて / DTP=印刷用にデータを変換するオペレーター(クリエイターではない)、のニュアンスを感じるからです。

イラストは妥協して良いのですが、グラフィックデザイン(グラフィック)については「ある程度がんばるべし!」と思っています。

ただし「お金をかけろ」という話ではありません。いくつかコツがあるので、その中でも基本的なことをご紹介します。

カードのグラフィックデザインのコツ

本記事では、ボドゲの基本内容物のひとつ「カード」のグラフィックの考え方を紹介します。まず情報の優先度を整理してから、大きさ・位置・色・形などで適切に情報を表現・配置します。

よくあるカードゲームのグラフィックを見ながら、その理由を考えてみましょう。

先と同じく、TCG風カードゲーム『ダブルナイン』を例に見てみます

まずは配置と大きさを考えるべく、カードを5つのゾーンに区切って見ていきます。

カード左上の①は、最初に目に入りやすい場所。そのため、カードの数字や使用コスト、属性などの最重要項目が入ります。

右利きの人が手札としてカードを何枚か持って広げたとき、カード右上の②は重なって隠れてしまうので、左上に置くというわけです。載せたい情報が複数ある場合は、1.5の場所くらいまでは、手札でも見やすい位置です。

注意点としては、左利きの人がカードを持って広げると、開きが逆になって、隠れる場所が逆になることです。ゲームによっては①と同じ情報をカード右上の②にも入れておくと親切です。

単に四隅に情報を配置するとクドくなります。文字を薄くしたり小さくしたりといった工夫も考えましょう。なお、この画像は『ナナトリドリ』のカードです

カード右下の③は、右利きの人が手札として扇状に持って広げたとき、完全に隠れるスペースです。ここには「重要度の低い情報」や、「場に出ているときだけ必要な情報」を入れるとよいでしょう。

『ポケモンカードゲーム』の「にげる」コストはこの典型例で、手札にある際は目立たず、場に出すと(にげるを使うか考える状態になると)見える、という設計です。

本動画の12分30秒ごろを参考に、③の位置に掲載された情報を見てください。フレーバーテキストは手に持っているときに確認する必要はありませんし、「にげる」コストは場に出ているときに確認したい情報です

デジタルゲームだったら、選べないときは「表示しない」もしくは「グレー表示」など動的に演出できますが、アナログゲームでもグラフィックデザインの工夫によって、似た効果を疑似的に演出できるということです。こうした細部への意識・工夫の積み重ねが、遊びやすさや面白さにつながります。

カード左下の④には、②と③の中間の優先度の情報を入れます。もう少しかみ砕くと、「①ほど強制的に見せる必要はないが、③だと手札で見にくいので、手札にあるとき必要に応じて参照したい情報」を④に配置すべきでしょう。多くの「カード効果テキスト」は、この位置にありますよね。

そしてカード中央の⑤は、占有面積がもっとも広く、目を引くイラストのためのスペースです。パッと見で何のカードかを判別させたり、世界観を演出してワクワクさせる役割を持たせましょう。

ほかにも、プレイヤーの無意識に訴えて遊びやすくするテクニックはたくさんあります。例えば手に持つカードは縦長に、場に置くカードは横長にデザインすると、「持ちやすい(縦長)=手札」「持ちにくい(横長)=場札」として自然と使い方が誘導されます。予算がある場合、手に持たせないものはカードではなくタイルにするのも良いですね。

色や書体で属性を表現したり、重要な情報ほど大きく目立たせたり、関連する情報(同じフェイズで参照する情報など)は近くにまとめるなど、一見すると当然のような情報整理も、すべてはプレイヤーの頭に情報がすんなりと入ってくるための工夫なのです。認識しやすく、理解しやすいことで、プレイヤーが戦術や駆け引きに集中でき、そうした遊びやすさの積み重ねが面白さを増幅させるのです。

グラフィックデザインで役立つ書籍『ノンデザイナーズ・デザインブック』。同書が提唱する4つの基本原則「①近接」「②整列」「③反復」「④コントラスト」を知っておくだけで、「なんとなくの見た目」から一皮むけるので非常にオススメです(画像はAmazon.co.jpより引用)

視線誘導の法則「Z / F / N」

もうひとつ、即効性のある基本的な知識として「視線誘導」の観点があります。「Zの法則」「Fの法則」「Nの法則」は、そのアルファベットの形のとおりに目線が誘導されやすい、というものです。雑誌やマンガ、Webなど、媒体に関係なく広く使われています。

この法則に当てはめて、制作したカードやボードを見てプレイヤーの思考を想像してみましょう。どの順番で、何の情報が目に入って、その瞬間にプレイヤーの脳内では何が思い描かれていますか? 一瞬でも意図しない疑問が起こる瞬間があったり、無駄な間があったりしたら、順番が最適化されていない証拠なので、改善しましょう。

この視線誘導の法則は、今後解説する説明書の制作でも役に立つので、ぜひとも心に留めておいてください。

グラフィックデザインそのほか

私は元々デジタルゲームのプランナー(企画職)だったので、「デジタルゲームだったらここをピカピカ点滅させるのにな~」とか、「このタイミングでこの情報は出したいけど、それまではジャマだから消えててほしいな~」などと考えます。そしてそれを、どうやってアナログに落とし込むかという観点で考えるのです。

ゲームメーカーズを見ている方の多くはデジタルゲームが大好きなプレイヤーだと思うので、こうした考え方がしやすいのではないでしょうか。

編集に携わった『THE GAME オバケやしきのすうじのアクマ』。山札が枯れたときに判定が入って処理が少し変わるのですが、知りたい瞬間(引き切った瞬間)にそのルールを表示するようにしました。それまでは山札に隠れているので、邪魔にもなりません

こうした細かい工夫は、「イラスト(アート)」の技術とは違う「デザイン(設計)」の分野なので、絵心は必要ありません。

なお、グラフィックデザインの「配色」に関しては奥が深すぎるので、簡単に2点だけお話します。余裕があれば、配色について調べてみてください。

- パッケージなど目立たせたいとき、「補色」を考える

- 色覚特性の見え方を確認して、見えづらい配色を避ける(カメラで撮って確認できるスマホアプリが便利)。色だけでなく柄・模様も駆使して、もっと区別しやすいようにする

グラフィックデザインの究極の理想は、「説明書を読まなくても、内容物や印刷面を見ただけで、何をどう配置して、どう遊ぶかがわかる」だと思っています。なるべく「パッと見で」ゲームのルールが理解できるよう、意識しましょう。

繰り返しますが、デザインは「設計」です。アートの芸術性ではなく、デザインには意図と技術があります(アートに技術がないという話ではないですよ。念のため!)。

グラフィックデザインで説明しづらいルールは、そもそも削ってしまったほうがよいかもしれませんし、どうにかグラフィックで説明しやすいルールに改変を試みたいところです。

そうして面白さと遊びやすさの両立を突き詰めていくと、自ずと見た目や体験が洗練され、独自のものになっていくはずです。私はその感覚を「(この作品のあるべき姿へ)たどり着いた」と表現しますが、皆さんにもぜひ「たどり着いて」いただきたいと思っています!

印刷方法にはそれぞれのメリットがある

イラストとグラフィックが終わったら、次は印刷です。ここではカードやボードの印刷を想定しており、これらを印刷する方法には大きく3つのパターンがあります。

1.家庭用プリンター

もっとも手軽なのが、家庭用プリンターでの印刷です。名刺サイズの印刷用紙に合わせてカードのデータを作れば、あとは印刷するだけで即席のカードゲームが完成します。ボードを作りたい場合は、ハガキ用紙に印刷しましょう。大きなボードは、ハガキをつなげるなどで対応します。

家庭用プリンターは大量のゲームを印刷するには向きませんが、今回の目標である「20〜50個」であれば十分対応できます。それだけでなく、自分で印刷するのでギリギリまでゲーム内容を調整でき、ロット数を1部単位で設定できるので在庫を調整しやすい、などのメリットもあります。簡易的なゲームを作る場合、この方法を試してみましょう。

一方で、プリンター本体を持っていないなら別の方法も検討しましょう。プリンター本体の価格だけでなくインク代もかかりますし、紙の種類によってはうまく印刷できないこともあるでしょう。また、プリンターの設置場所にも困るかもしれません。全員にとって「もっとも手軽」とは言い切れない方法なので、ほかの印刷方法も見比べたうえで検討しましょう。

2.名刺印刷(ネット印刷)

名刺サイズやハガキサイズの印刷を、小ロットから低コストで依頼できるのがネット印刷。自身で入稿データを作らなくても、印刷会社が用意したデザインテンプレートを使えるため、ある程度のクオリティを担保できるのも魅力です。

100枚などの最小ロットであれば両面カラーでも数千円で印刷してくれる会社もたくさんあるので、低コストでも良質な紙で印刷できるこの方法が実はオススメです。

紙の厚みは商業ボドゲだと300〜350kgくらいのものを使っているので、予算内でなるべく厚めのものを選びましょう。また、追加オプションで角丸をつけてくれる印刷所もあります。

オススメのネット印刷サービス

ネット印刷で個人的にオススメなサービスは以下の3つです。

- グラフィック「トレーディングカード印刷」

5セットから作れる、キャラメル箱付きのサービスです。1セットの枚数は16枚か32枚から選択可能。カード・キャラメル箱はどちらもマットPP加工で、カードは角丸加工も施されます。

- アドプリント「トレーディングカード」

カードのサイズごとに価格が異なりますが、なかでも「変形サイズ(小)=86×52mm」が安価でオススメです。

両面マットPPつき。角丸加工可能。キャラメル箱も注文できます。

- プリントパック「おまとめ名刺パック」

とにかく安く制作できます。ポッドキャスト番組『ちっち邸のゆるっとゲーム雑談』の「第160回:手軽なゲームの作り方!」にて、詳しく紹介されています。

3.印刷所

最後に紹介するのが、ボドゲの印刷所です。例えばゲムマの創設期から活躍されている「萬印堂」さんでは、ボドゲ印刷の相談会を行っているなど、サポートが手厚いことがメリットです。直近のゲムマではなく、その先の開催に合わせた「早割」や、「お試しパック」などのサービスを駆使して、コストを抑えましょう。

ただ、一応紹介はしていますが、今回の連載ではあまりこのパターンは想定していません。今回設定している50,000円の予算で印刷所に持ち込む場合、基本料金+ロット数でほぼ予算のすべてをここに投入することになる(収まらないかも)からです。

また、印刷物の注文に慣れていないと、「印刷したカードがウラから透けてカードの内容が見えてしまう!」などの気づきづらい問題が起こりがちです(それを防ぐグラフィックデザインのノウハウがたくさんあるものです)。

そうした危険性からも、最初(試作版)は家庭用プリンターや名刺印刷でいいのでは? というのが私の意見です。試作版が好評だったら、次のステップとして印刷所へ依頼するのが良いと思います。

カード、ボード以外の内容物

連載1回目の記事でも書きましたが、チップやコマが必要であれば、100円ショップでビーズやボタンなど、使えそうなものを物色しながら、ゲームの世界観に合いそうなものを探してみるとよいでしょう。DIY感覚で「ぽい」ものを探す、この作業もなかなか楽しいものです。

何より、長期的にゲーム制作を続けていくのなら、いずれは印刷所のお世話になる日が来るでしょう。そうなるとDIYにはなかなか戻れないので、最初のうちにこのような作業の面白みを体験しておくのが個人的なオススメです。

外箱に関しても1回目の記事で書きましたが、外箱はコストがかかるのと、グラフィックデザイン面で考えることが一気に増えてしまうため、試作版では「チャック袋」に入れることをオススメしています。100円ショップで丁度いい大きさのものを入手しましょう。

チャックの試作版よ、増えて~!

繰り返しになりますが、私がボドゲ制作の初心者に低コストでの制作を再三オススメするのは、最初にコストをかけて失敗して、心が折れてしまった人を何人も見てきたからです。また、ボドゲ制作は一発勝負ではないからです。

最初に制作したボドゲがあまり評価されなくても、改良すれば認められるかもしれない。一作目で得た知見から、まったく別のコンセプトで作った次作が注目されるかもしれない。ゲーム制作を続けるうちに仲間の輪が広がって、テストプレイをし合ってアイデアをくれたり、手伝ったりしてくれる人が現れるかもしれない。低コストで作った試作版で企業から声がかかり、より高品質なイラストや内容物で販売されるかもしれない(しかも他人のお金で!)……などなど、焦らなくてもより良い形で作品が発表できる機会は、この先にたくさん待っています。

なので最初は予算をかけすぎず、まずは気楽に、手軽なものを使って発表してみることから始めてみてほしいです!

なかなかのボリュームになってしまいましたが、本連載のVol.5はこれで終了です。

次回はついに最終回、「説明書、オープンテスト、宣伝編」になります。

最後までお付き合いのほど、よろしくお願いいたします!

(編集部の方から、本連載が人気上位だと聞いて、とても感謝しております。うれしいです!)

アークライトゲームズ 公式サイト株式会社アークライト 公式サイトゲームマーケット 公式サイト

1987年生まれ。デジタルゲームのプランナーやボードゲームショップの店員を経て、2015年に株式会社アークライトに入社。ボードゲーム編集者として70作以上に携わる傍ら、ゲームマーケットの企画も一部担当。2022年より制作責任者(編集長)に就任。

ボードゲームの代表作は、『ito』シリーズ、「Kaiju on the Earth」シリーズ(『ボルカルス』『ゴジラ』など)、『タイガー&ドラゴン』、『タイムボム』、『未来逆算思考』など。

【主な受賞歴】

- 日本ゲーム大賞2010 アマチュア部門 大賞『SAND CRUSH』(レベルデザイン)

- 第15回文化庁メディア芸術祭 エンターテインメント部門 優秀賞『アナグラのうた~消えた博士と残された装置~』(プロジェクトマネジメント)

- Makuake Of The Year 2020 受賞『ボルカルス』(シリーズ共同企画、プロデュース、編集)

- Makuake Of The Year 2021 受賞『ユグドラサス』(シリーズ共同企画、プロデュース、編集)

- ゴールデンボックス ボードゲームアワード2022 ゲームデザイン部門 ノミネート&ルールブック部門賞 受賞『ゴジラ』(シリーズ共同企画、プロデュース、編集)