テクニカルサウンドチームが生み出した6つのツールを紹介

本セッションのスピーカーを務めたのは株式会社バンダイナムコスタジオ技術スタジオ第2グループより、グループリーダーの中西哲一氏と、同グループサウンド部テクニカルディレクターの髙橋みなも氏。

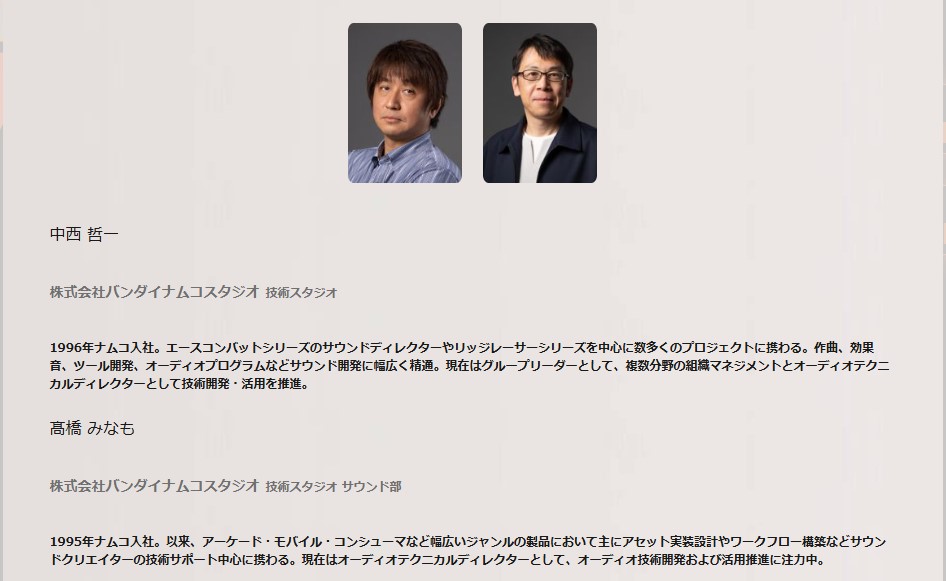

バンダイナムコスタジオには両氏の入社前から続く歴史あるサウンドチームが存在しており、社内タイトルの開発だけに留まらず、社外タイトルやアニメ関連、楽曲単体での仕事まで幅広いコンテンツを手がけています。

サウンドチームには約60名が在籍。職種別分布では半数がコンポーザーとなっているものの「完全な専任はなく、全員が実装なども行う」体制とのこと

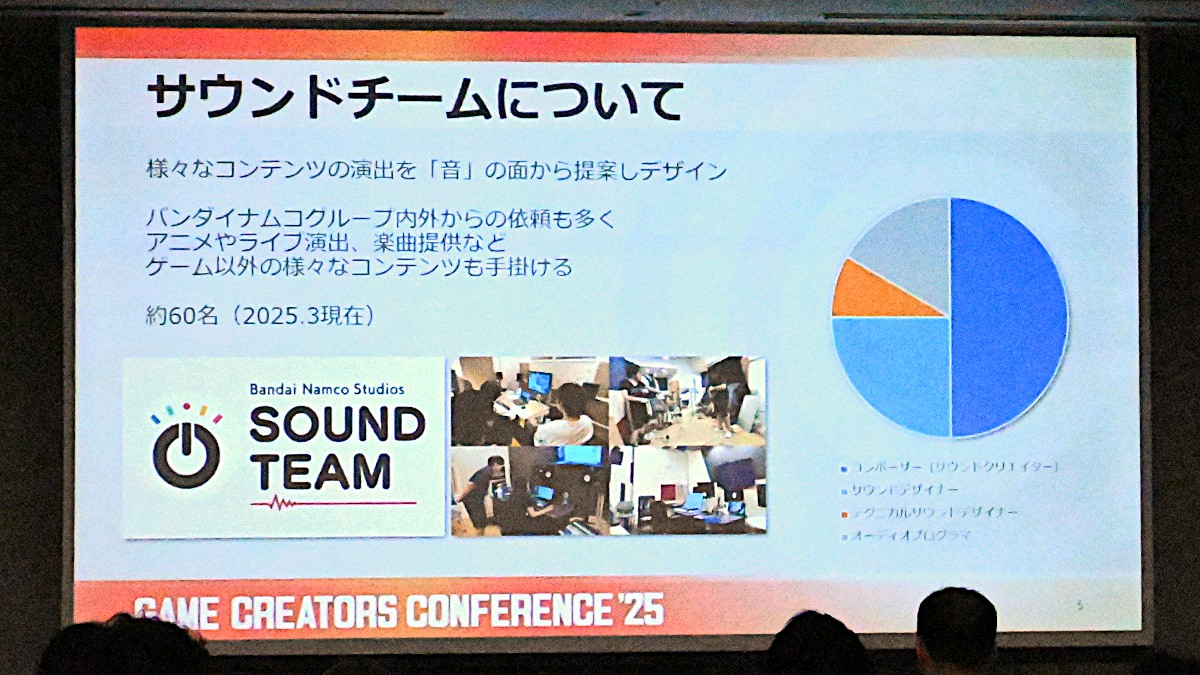

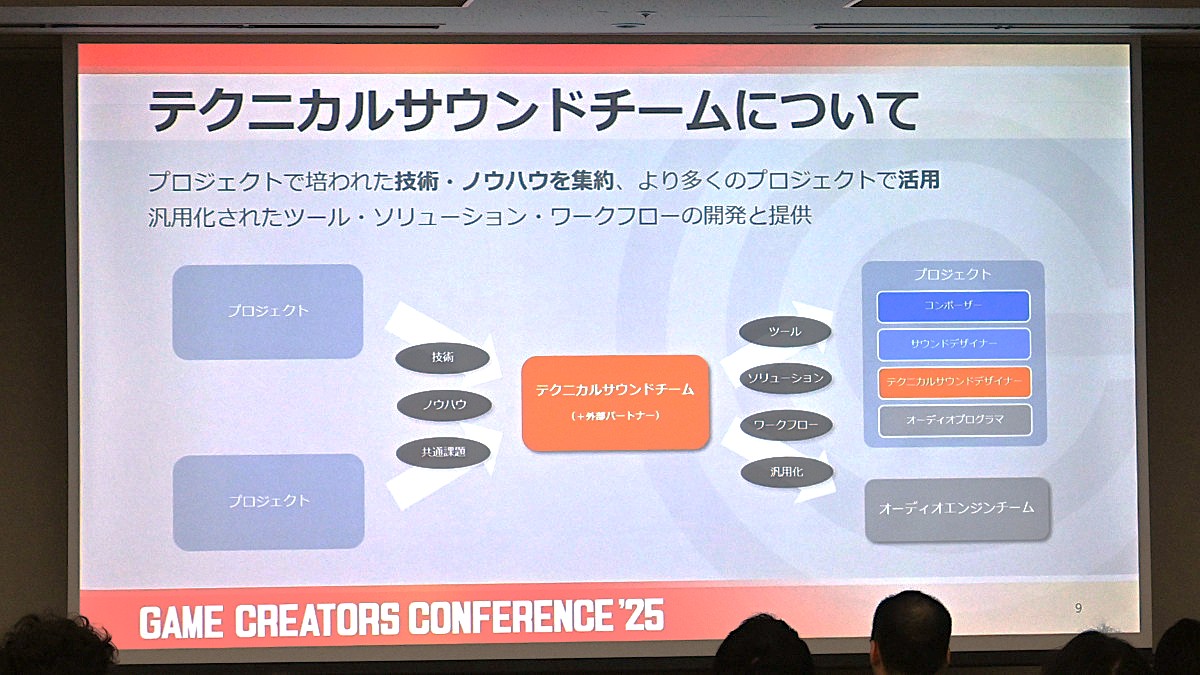

今回の講演でフォーカスされたのは「テクニカルサウンドチーム」。同チームはさまざまなプロジェクトで培われた技術やノウハウ、共通課題などを集約して多くのプロジェクトで活用できるよう汎用化するほか、ツールへの落とし込みやワークフロー化などを担う、髙橋氏いわく「オーディオ技術開発のハブであり、活用のハブ」と言える存在です。

本セッションではそんなテクニカルサウンドチームが開発した6つのツールが、その目的と活用事例と共に紹介されました。

①ボイスの整音作業を効率化する「Audio Checker」

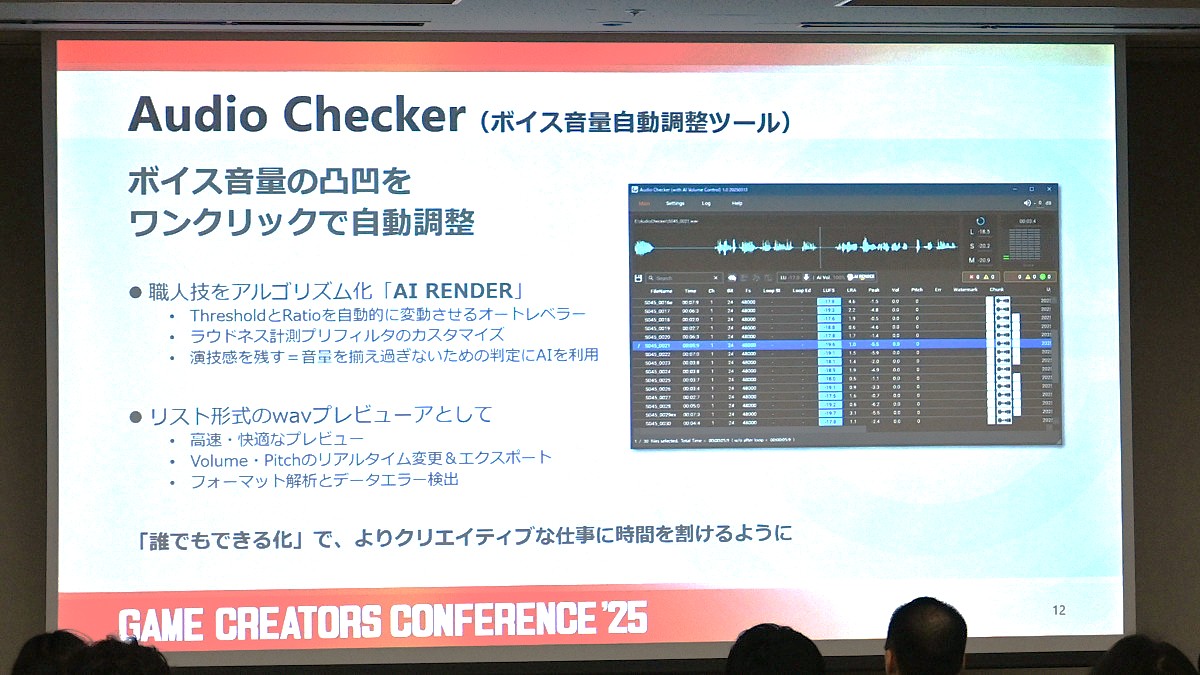

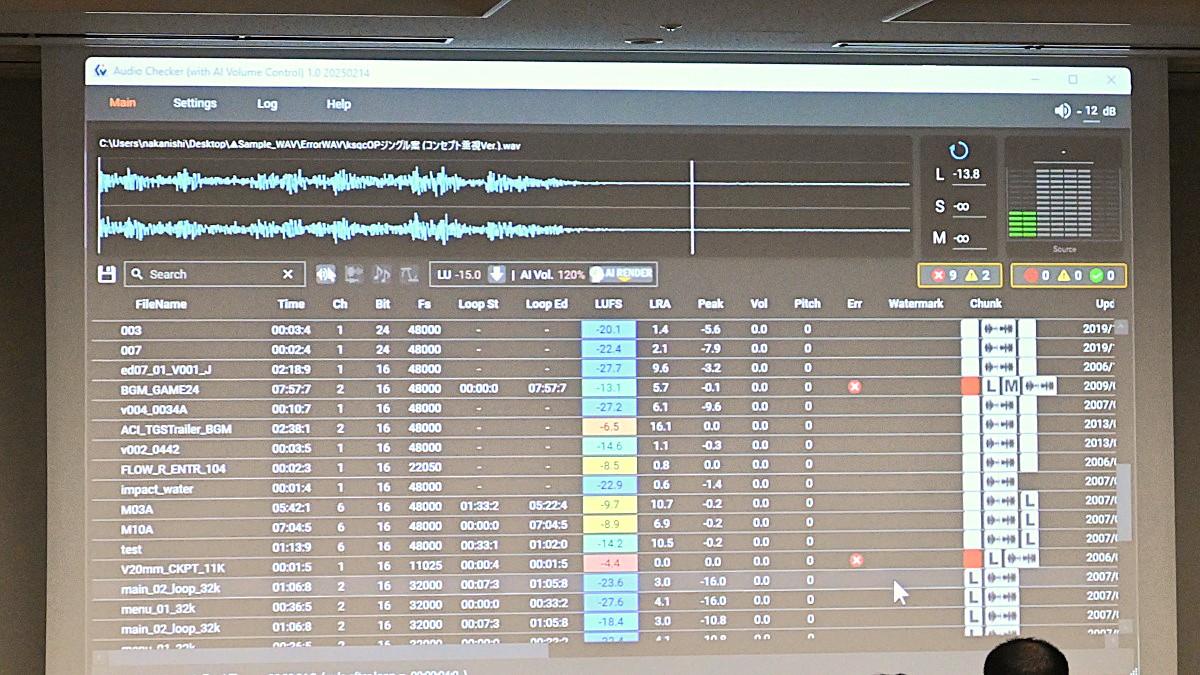

最初に紹介されたのは多機能なボイス音量自動調整ツール「Audio Checker」。

これまで手作業でのパラメータ修正を行っていたボイスごとの音量バランス調整をアルゴリズム化し、ThresholdとRatioを自動的に変動させて音量を調整してくれる機能「AI RENDER」が特徴です。

細かな工夫としては声量の大小による“演技感”を残すためにAI判定を活用している点で、強い演技は大音量に、つぶやきや囁き声は控え目にと、あえて音量を揃えすぎない調整にも対応しています。

ラウドネス計測のプリフィルタをカスタマイズし、他の音源と近くなるように調整されている

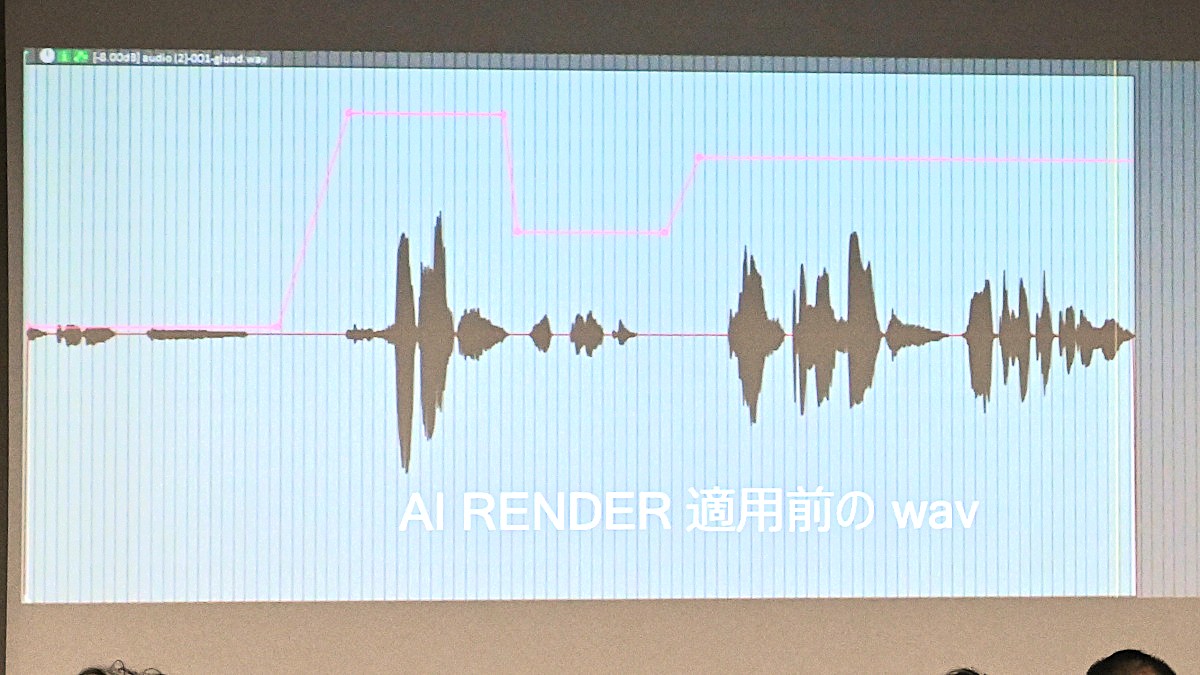

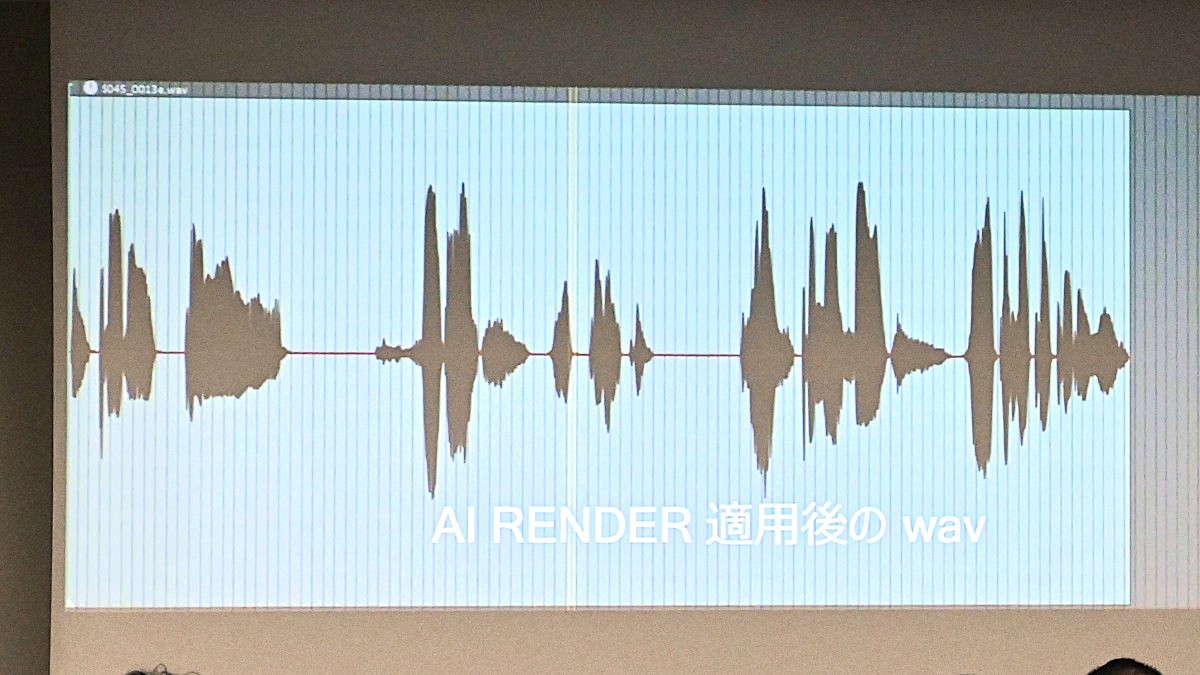

セッションでは実際に「AI RENDER」によってバランスを調整したデモを紹介。画像でもやや極端と言えるような音量の音源が自然なバランスへと調整されていることが分かります。

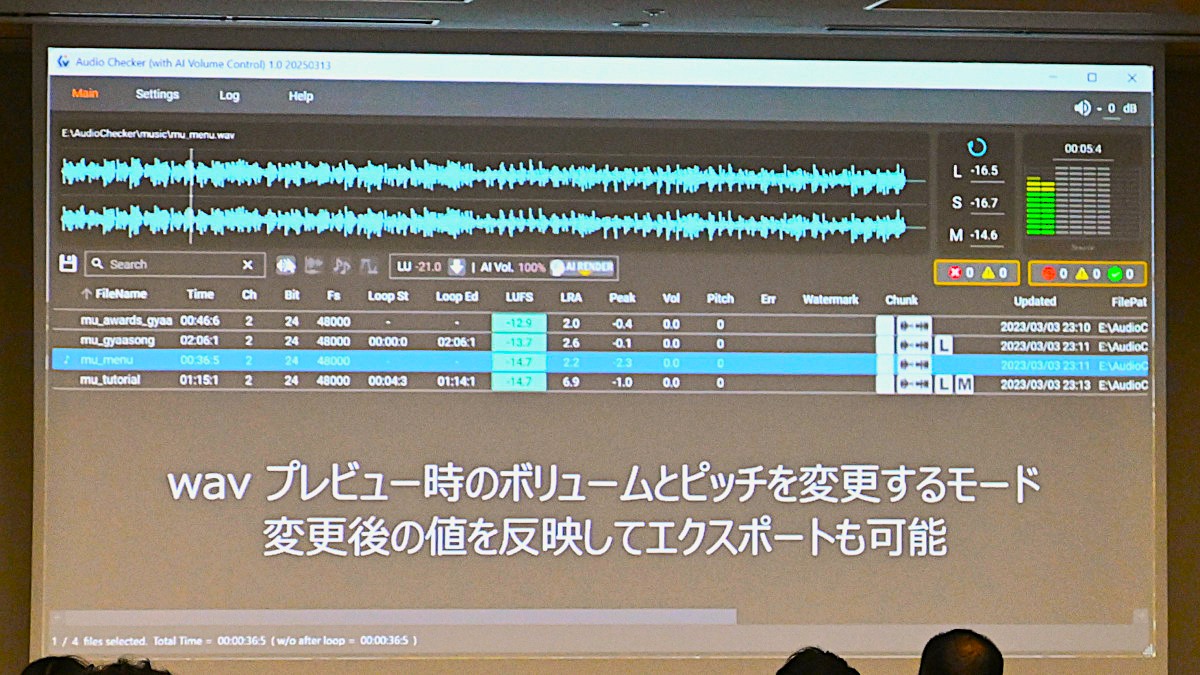

また、このツールはリスト形式でwav形式のファイルをプレビューできるようになっており、ループ確認やエラー検出も可能なビューアーとしても機能します。動作も高速で、中西氏も開発において「手放せないツールになった」とその利便性を高く評価しています。

ツール名に「Checker」とある通り、データのチェック機能も持っており、音源のエラーや異常を発見してフラグ付けしてくれる仕組みも。バイナリーエディタを開かずともエラーファイルの存在に誰もが気づきやすく、効率化に繋がっています。

このエラーチェック機能のポイントは「異常な.wavファイルでも読み込める」点で、異変があっても再生して音を聴くことができれば「あのファイルだ」と特定できるため、その後の対応がスムーズになるとのこと。エラーファイルの収集も行っており、音量調整だけでなくファイル管理でも業務効率化に大きく貢献するツールとして紹介されました。

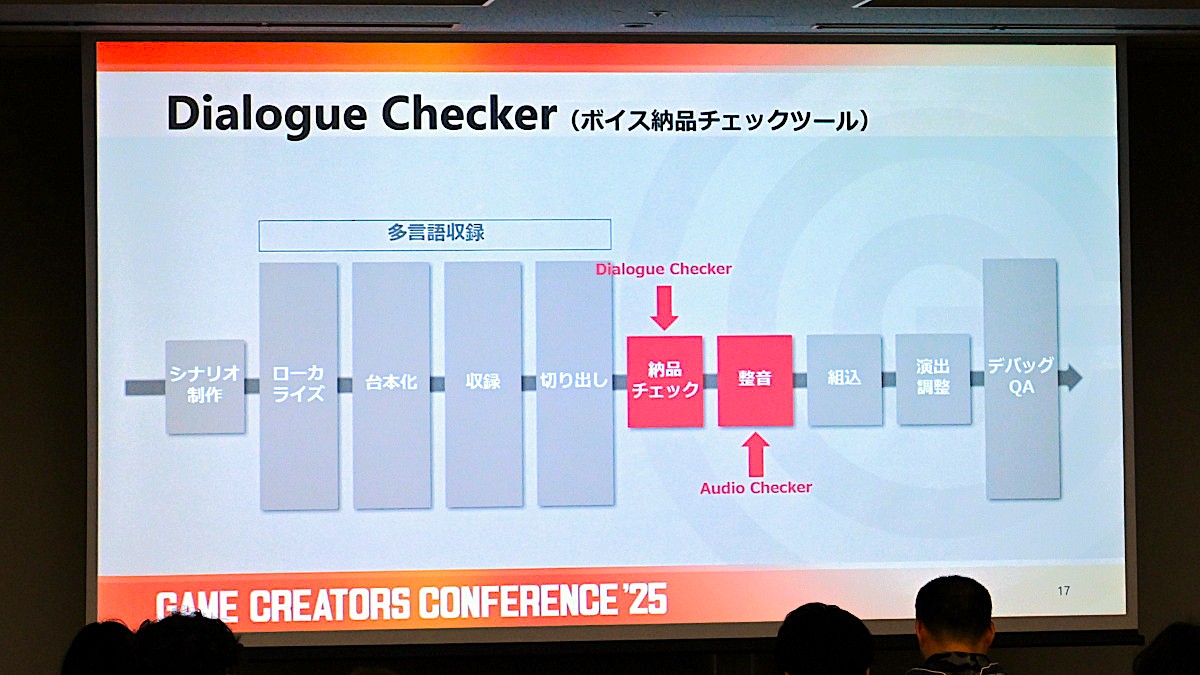

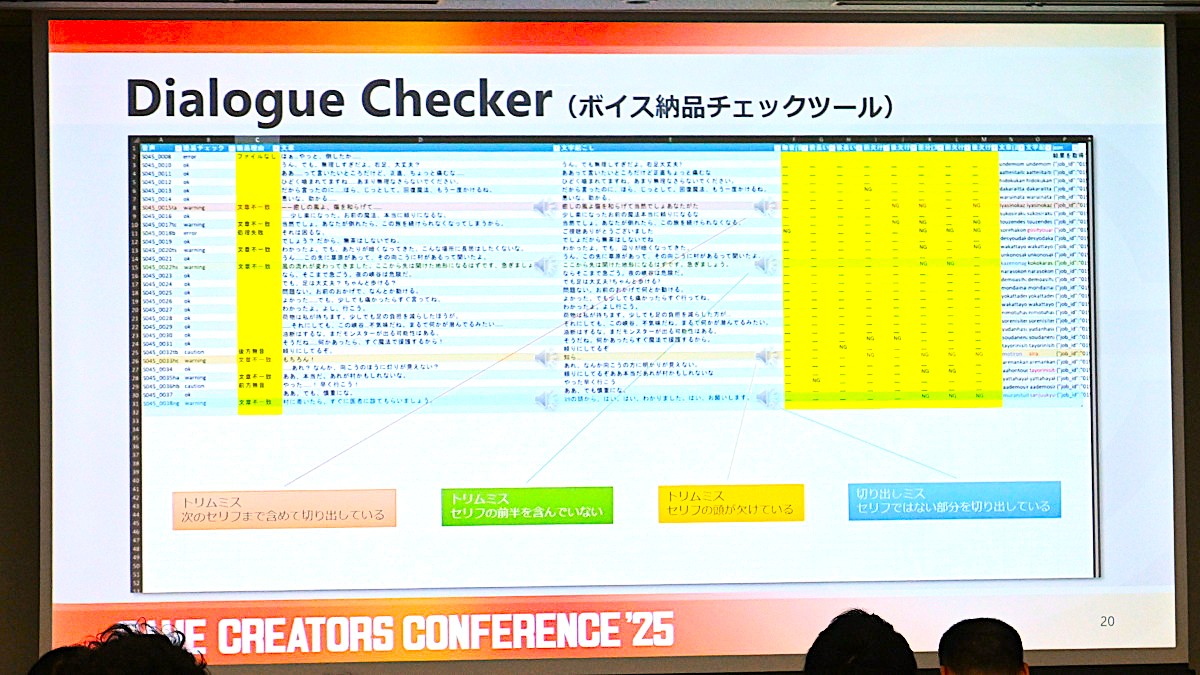

②ボイス納品確認に安心をもたらす「Dialogue Checker」

続いて紹介されたのは納品チェック段階で活躍するツール「Dialogue Checker」です。ワークフローにおいては、整音の1つ前のステップにあたる作業で活用されています。

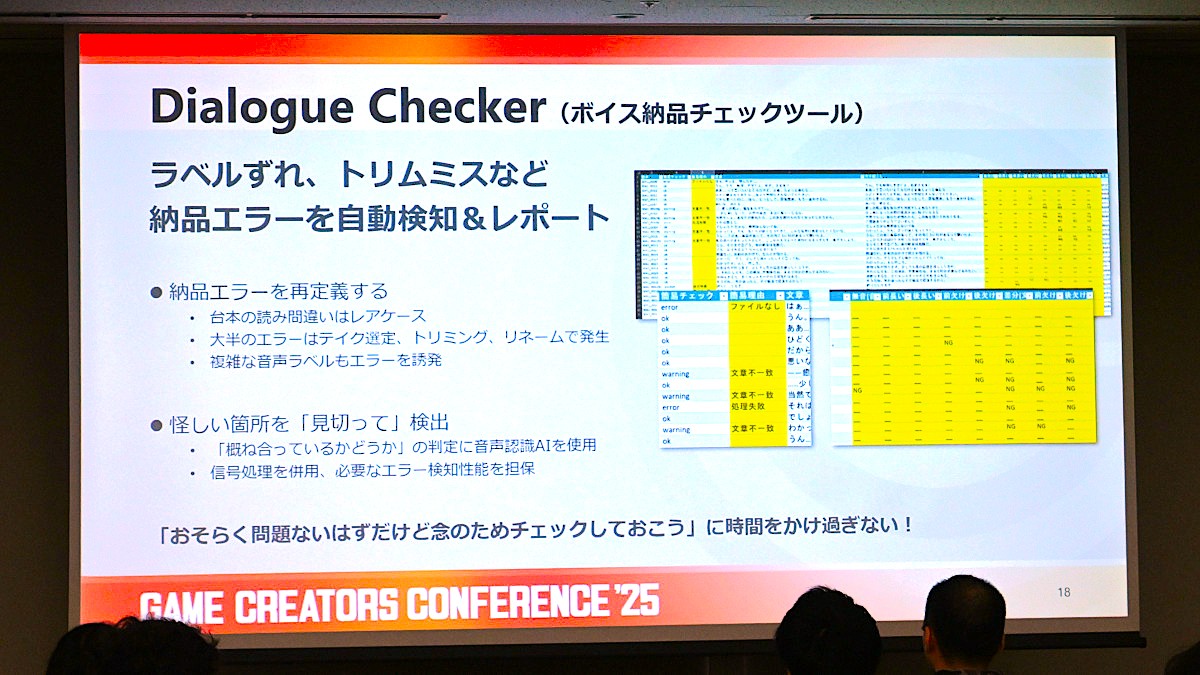

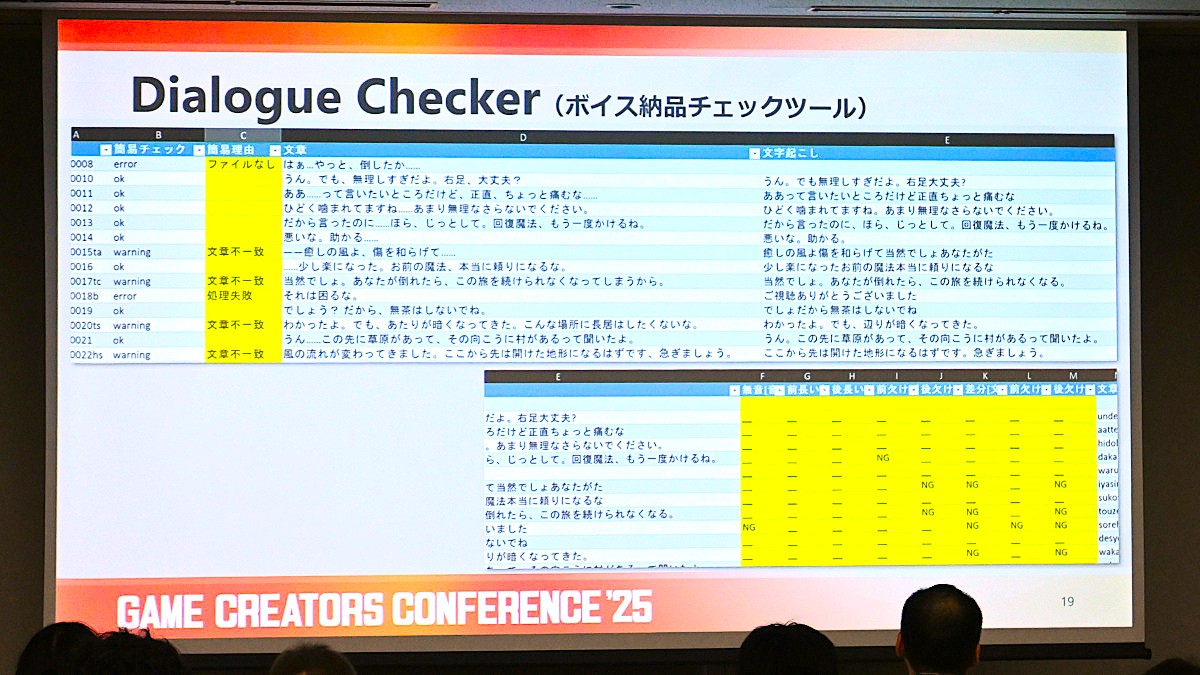

アウトソーシングしたボイス収録の素材が送られてきた際のチェックで活用されるツールで、ボイスファイルを読み込んで文章化したものと台本データを比較することでラベルずれやトリムミスを自動でチェックし、エクセル形式で結果を出力してくれます。

髙橋氏は「台本を読み間違えたまま納品されるような場合はレアケース」であり、ミスの多くはテイクの選定やトリミング、リネーム段階で発生していると指摘。

音声ラベル名が複雑な仕様になっていることもエラーが起こりやすい原因のひとつと指摘

この実情に応じてツールでは「納品エラーの再定義」を行い、台本と音源が「一音単位で一致しているか」の確認ではなく「大まかな一致でOK」と設定することで、明らかな差異が発生してしまっているファイルのみを見つけ出すことができるように。

台本とファイル内容が一致していないものには色付けがされていることが分かる

髙橋氏は同ツールについて「信用してるスタジオなので問題ないとは思っていても、このツールでチェックすれば安心を加えてくれる」と、その活用イメージを紹介しました。

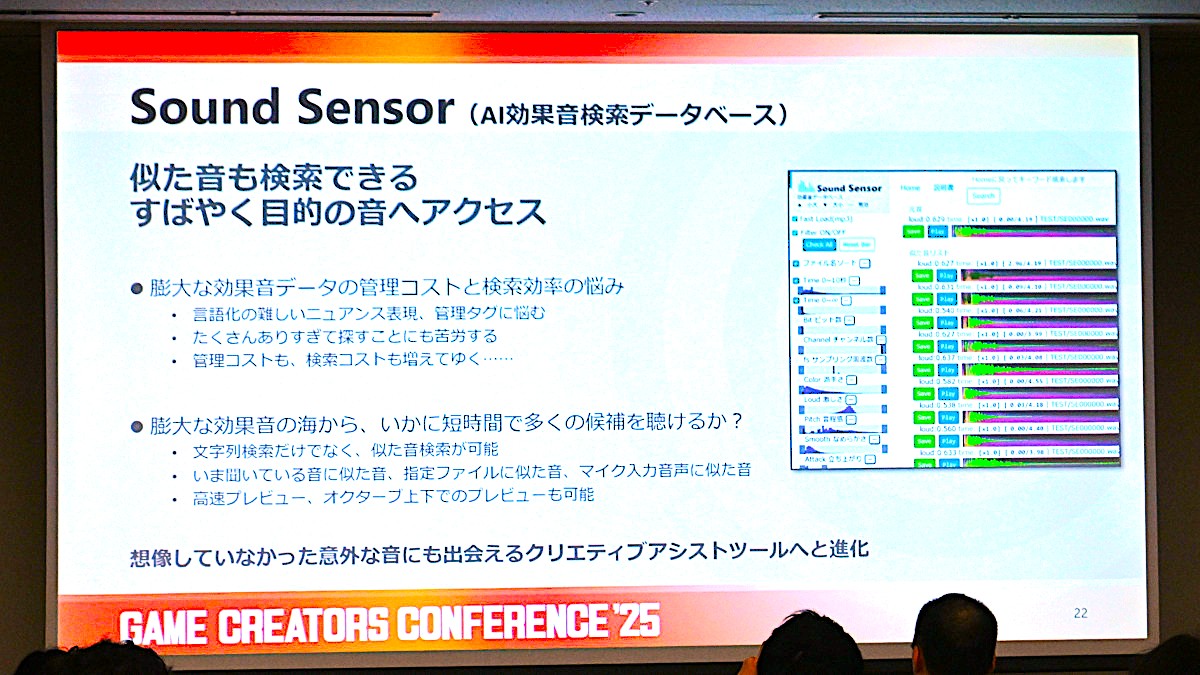

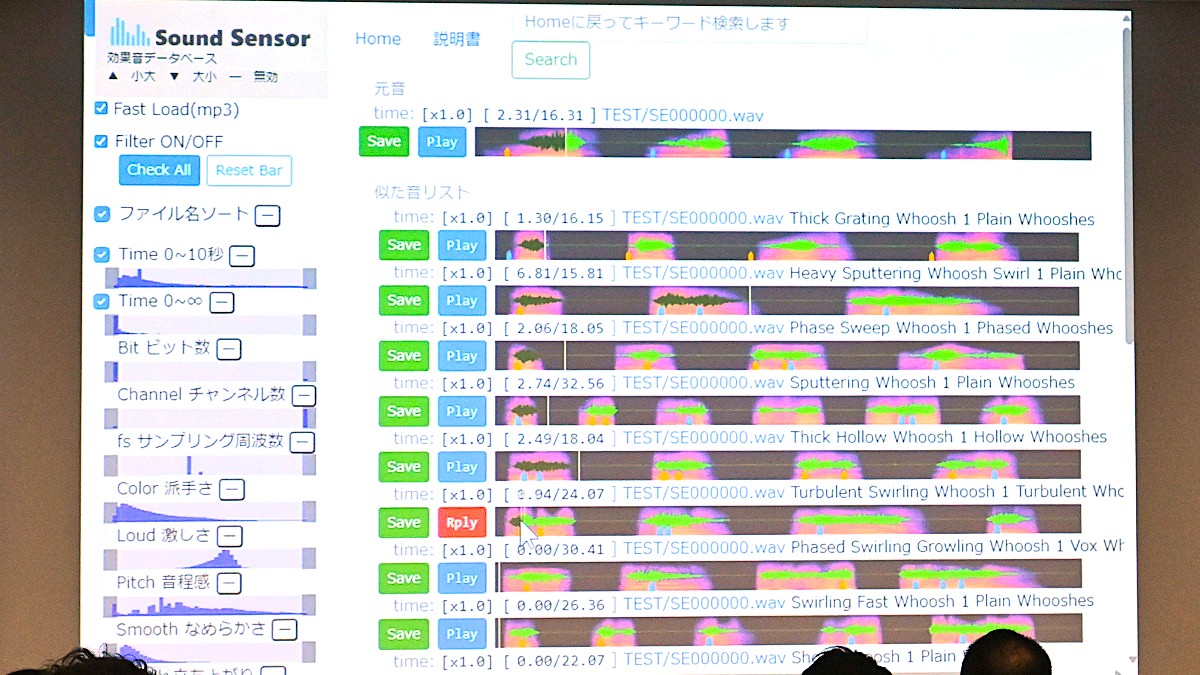

③効果音素材の検索をサポートする「Sound Sensor」

3つ目のツールは膨大な効果音素材の検索データベースとして活躍する「Sound Sensor」です。

中西氏によれば「効果音は作れば作るほどライブラリが溜まっていく」ため、検索効率や管理コストが課題になっているとのこと。このツールは「いかに短時間で多くの素材にアプローチできるか」にフォーカスしており、ブラウザで利用できるようになっているのも特徴です。

ポイントは「似た音」を検索できるシステムで、指定したファイルに近い音声の絞り込みだけでなく、イメージとなる音を“口真似”してマイク入力したソースをもとに検索できるのが大きな強みです。

講演では効果音の検索を実演。「Whoosh」をキーワードに検索してみると、ファイル名に「Whoosh」が入った素材がずらりと表示されます。このリストを順番に聞いて選定を行うことも可能ですが、より適切な音源を検索するため、リスト中からイメージに近いものを選択して「近い音」を検索するという、繰り返し絞り込みをかけていく探し方も紹介されました。

近年のゲーム開発では、使用される効果音数も膨大に。ファイルを読み込ませて近い音を探す機能や、マイク入力した“口真似”をベースにした検索も動画で実演された

ファイルの自動分類については既存の「PaSST」モデルを導入しており、独自の機械学習などを行わずに実現できているとのこと。また、とにかく沢山の音を聴き比べられるようプレビューの高速化にも工夫が凝らされており、データを素早く読み込めるようプレビュー専用のmp3形式の軽量データを作成して転送量を減らす高速化や、マウスオーバーで再生可能という「クリックの手間」さえも省く仕組みが取り入れられています。

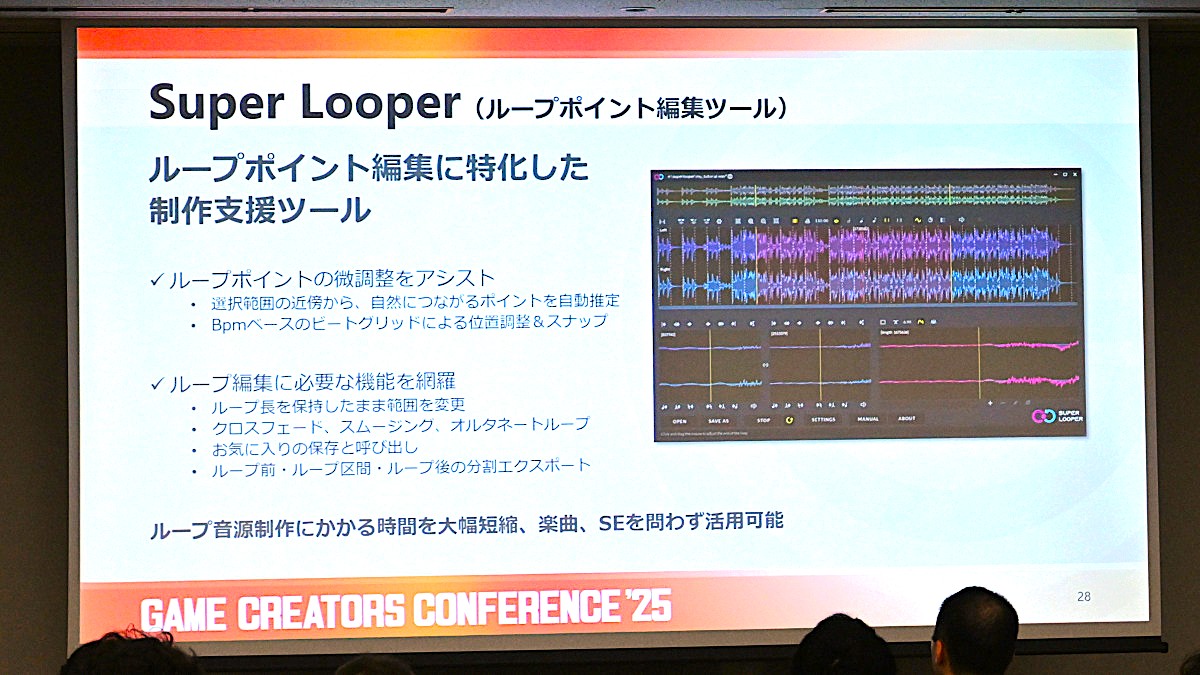

④ループ調整作業に特化した「Super Looper」

続いてのツールは、ループの調整作業を効率化する「Super Looper」。過去にはメモリ節約のため、“職人”が手作業で設定していた音源ループですが、現代はメモリの余裕が生まれたことでループ対応の必要がある音源も大幅に増加し、より効率的かつ実装しやすい形式での出力まで一括で対応するツールが必要となっていました。

本ツールはそうしたニーズに対応した「ループ調整特化」のツールであり、ループポイントを大まかに決めてからの微調整をアシストしてくれる機能をはじめ、ループ編集に求められる機能を網羅。音源制作に必要な作業時間の大幅短縮に貢献するものとなっています。

このツールも機能の実演が行われ、ループの始点と終点を指定すると自動で補正してくれるアシスト機能、そして固定BPMの曲でループを取りやすくする「ビートグリッド」機能を紹介。髙橋氏は本ツールは特に「版権曲など、いただいたデータを元にループを組む時に役立つ」と述べ、自作の音源以外での活用に魅力があることもあわせて紹介されました。

⑤リバーブ調整を自動化する「GeoVerb」

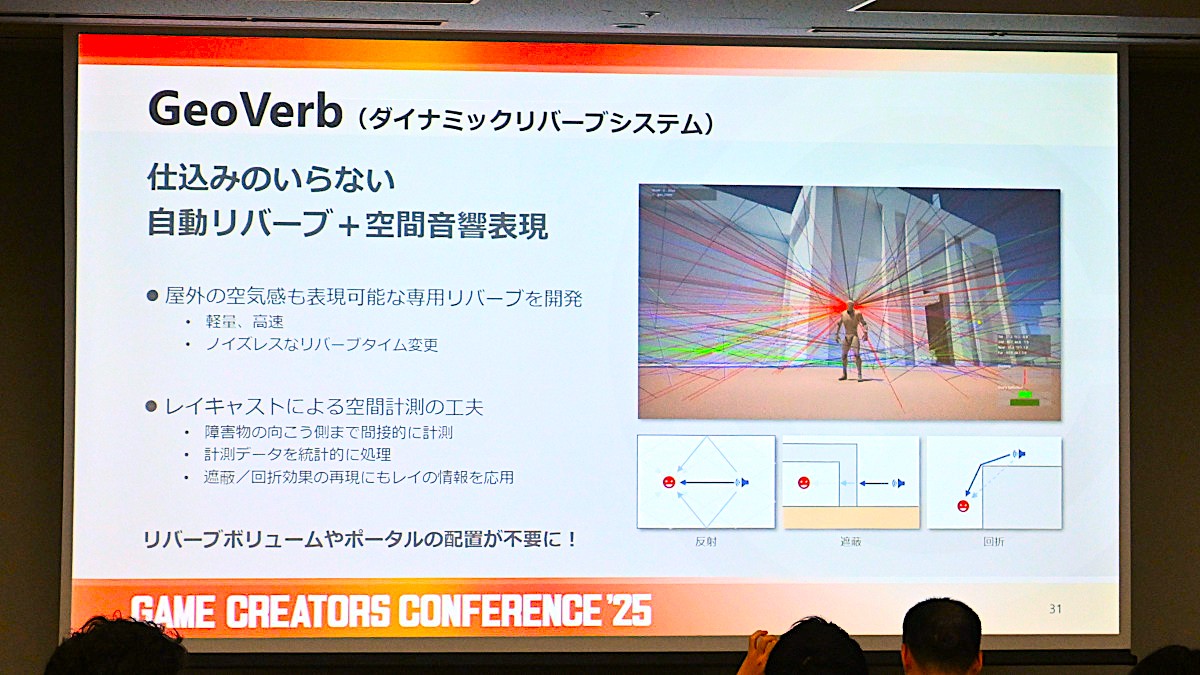

5つ目のツールは「GeoVerb」で、これは「仕込みのいらない」をコンセプトに開発された自動リバーブ・空間音響表現用のツールです。

リバーブ表現についてはアルゴリズムリバーブが活用されることが多いですが、比較的取り組みやすい屋内の表現に対して屋外のムードを表現するリバーブについては「なかなか良いアルゴリズムがない(中西氏)」ため、軽量さと屋外の表現にこだわって開発されたものとのこと。

レイキャストによる空間計測を行い、リバーブボリュームやポータルいらずで屋外の空気感を表現する

リバーブは空間に応じた鳴らし方のパラメータ調整がポイントとなりますが、実際のマップにボックスを置いて響き方を検証する作業は非常に大変なもの。中西氏によれば「GeoVerb」はその作業において「大体お決まりのパターンがあるのならば自動でやってほしい、というところに挑戦したもの」と紹介しました。

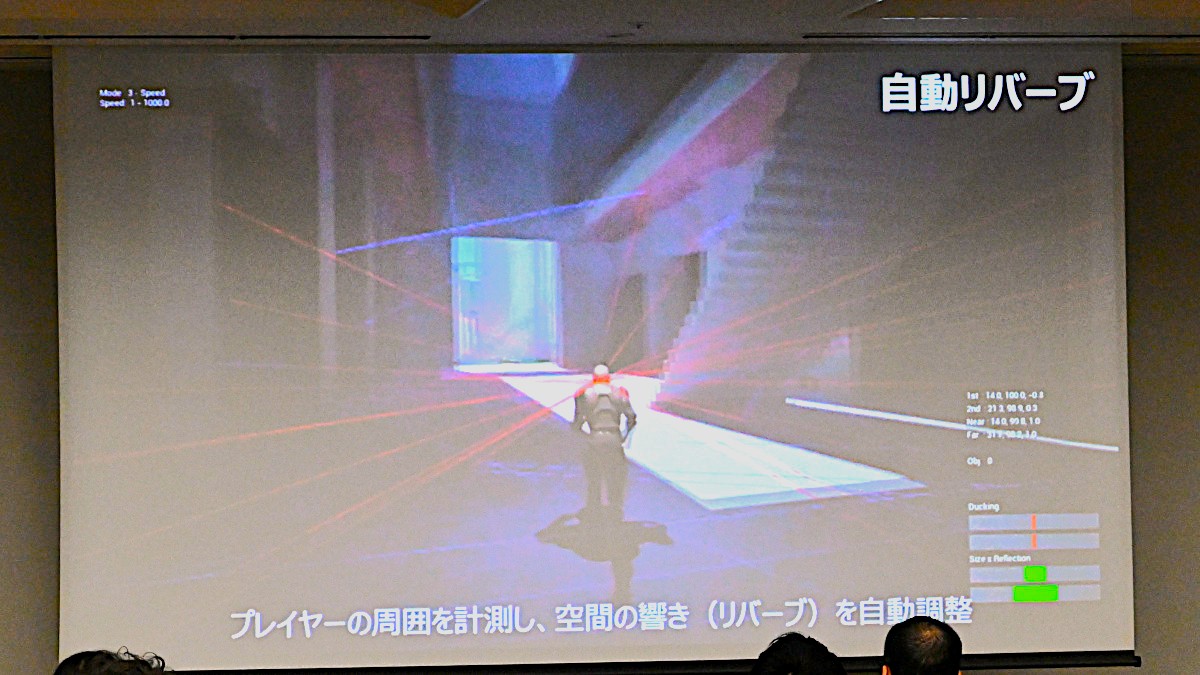

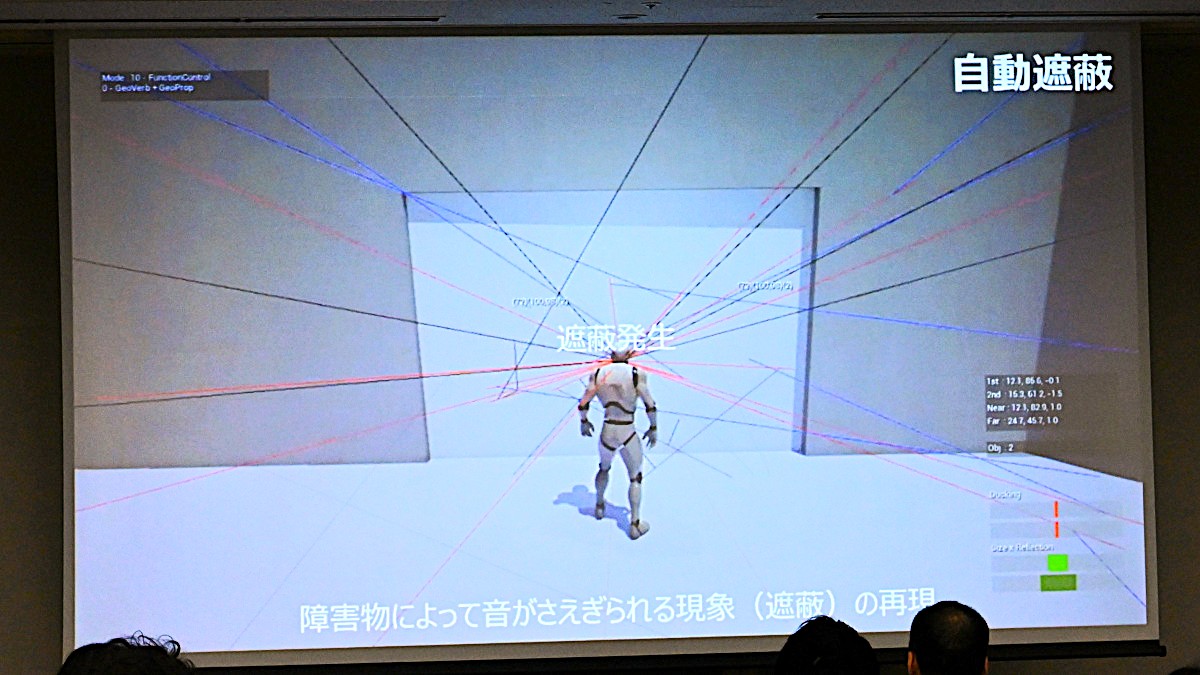

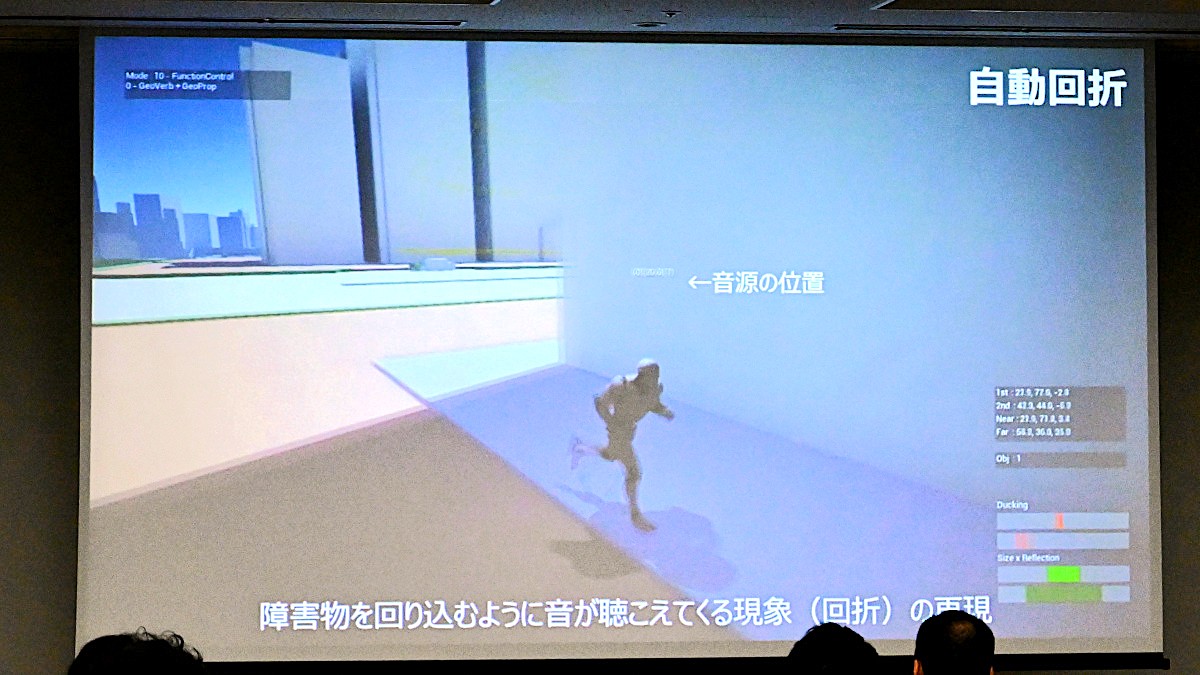

スライドで紹介された画像でも明らかなように、プレイヤーとなるキャラクターから飛んでいる無数の線(レイ)で空間を計測しており、この多数のレイキャストを統計的に処理することで「GeoVerb」が動作します。障害物の向こう側など複雑な状況における遮蔽や回折についてもレイの情報をヒントに再現しており、リバーブボリュームの調整やポータルの設置などの手間を不要にすることを目指しているとのこと。

会場ではキャラクターが実際にマップを動き回る動画で自動リバーブの表現を確認。遮蔽と回折を含めてリアルタイムでの空間計測を行っていますが、音源数が増えてもレイを増やせば解決するわけではないのがポイントで、「GeoVerb」では1フレームに12本を上限に設定し、その中から知りたい情報を統計的に抽出できるようシステム面で工夫しています。

会場音響の都合もあり回折については伝わりづらかったものの、遮蔽表現は非常に分かりやすい実演に

中西氏は「(講演会場のように)微妙に上が抜けているところはどういう風に判定したら良いのかと悩みました」とシンプルでない環境におけるパラメータ調整の難しさにも言及しつつ、抜けがない空間は詰まった表現に、抜けがある場合はボリュームを抑えつつ響きを調整するなど、判定の仕組みを紹介。

遮蔽や回折の判定についてはさまざまな工夫がなされており、特に回折は「音が届く経路があるか」を検索する判定方法も「仕込みのいらない」コンセプトのため使わないという「無茶な設定(中西氏)」からスタートしていると説明されました。

処理については「(皆さんが)想像されているほど重くないはず」とのこと

音が届く経路の有無については、統計的に貯めたデータを元に「抜け道がある可能性」を探り、そのパーセントをヒントに偏りを持たせながら「『おそらくこうであろう』という内容に徐々に近づけていく」仕組みとのこと。

また、リアルタイムで自動的に計算をしているため、急に情報が更新されると反映まで遅延が発生するのも同システムの仕様です。どの程度までの遅延が許容されるかというラインを細かく詰めて行ったことも、開発における動作を重くしないための重要な工夫として紹介されました。

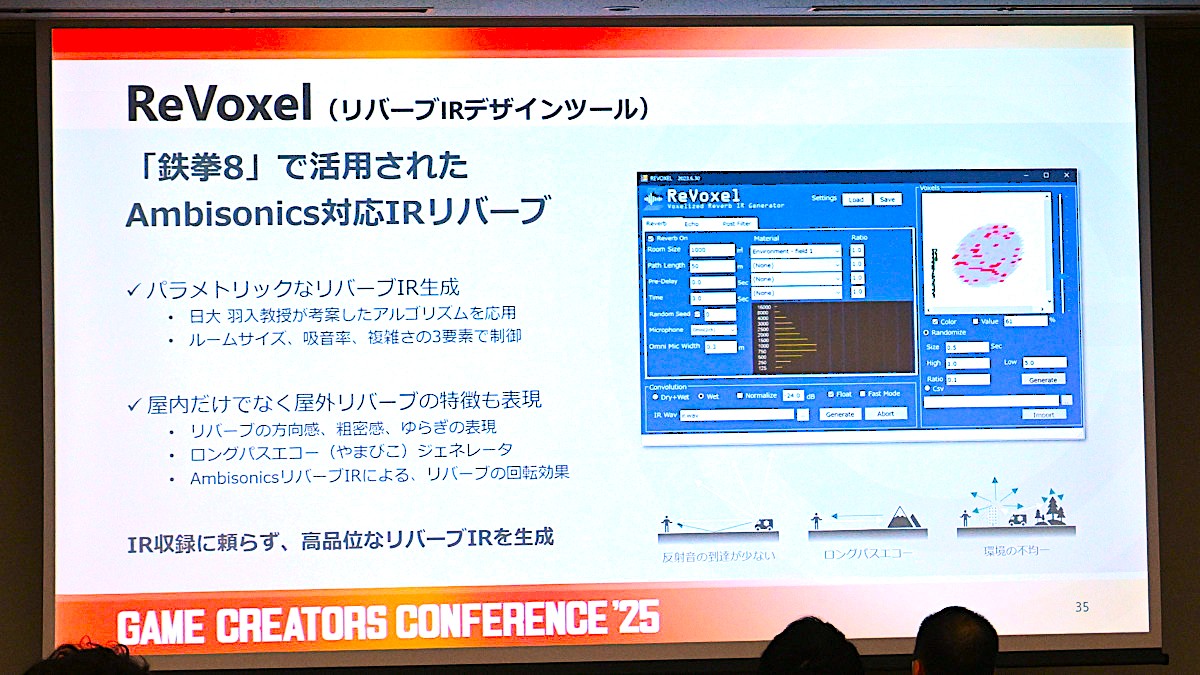

⑥リバーブデザインで活躍する「ReVoxel」

最後に取り上げられたのは、同じくリバーブに関する「ReVoxel」ツール。こちらはリバーブデザインを効率化する目的で開発され、『鉄拳8』で活用されたAmbisonics対応IRリバーブシステムとしてCEDEC2024でも発表されたもので、CEDiLにて講演資料も公開されています。

「ReVoxel」は日本大学の羽入敏樹教授が考案した、「ルームサイズ」「吸音率」「(部屋の形の)複雑さ」という3つの要素に集約されるリバーブアルゴリズムをゲーム開発向けに応用したもので、高品質な格闘ゲームである『鉄拳8』ならではの屋外リバーブを表現するため、さまざまな機能が盛り込まれています。

「本来は現地での収録が必要なIRに頼らずとも高品質なIRリバーブが作りたい」という、コロナ禍ならではの要望も開発の背景にあった

「ReVoxel」のためにはマテリアル別の吸音率データを数百以上集めて作られた「素材別の吸音率テーブル」が活用されているとのこと。『鉄拳8』の実機映像も放映され、金属的な質感を表現した屋内の表現と、やまびこのような反響も聞き取れる屋外の表現が比較できました。

すべてはクリエイティブのため!

「テクニカルサンドチーム」の役割として、6つのツールの活用事例を中心にソリューションが紹介された本セッション。

中西氏は「いくつかのツールについては皆さんも似たようなことをやっているのでは」としたうえで、バンダイナムコスタジオの現場における実用性に踏み込んだ内容を紹介することで「何らかのヒントになれば」と述べました。

また、こうしたツールによる自動化などのソリューションは「クリエイティブなこだわりを詰め込む時間を生み出すため」であることを強調。近い関係性になりつつも、まだまだサウンドクリエイターとエンジニアを完全につなぐのは簡単ではなく、そのためにもテクニカルサウンドチームが果たしている“ハブの役割”が重要になってくるのではないかとも語られました。

同チームはまだ今回紹介し切れなかった内容にもさまざま取り組んでいるとのことで、「またお披露目できる機会ができたら」と、次回以降に繋ぐ内容でもって講演は締めくくられました。

ゲームサウンド開発の裏側で活躍するツールや技術 ‐ GAME CREATORS CONFERENCE ’25

大阪生まれ大阪育ちのフリーライター。イベントやeスポーツシーンを取材したり懐ゲー回顧記事をコソコソ作ったり、時には大会にキャスターとして出演したりと、ゲーム周りで幅広く活動中。

ゲームとスポーツ観戦を趣味に、日々ゲームをクリアしては「このゲームの何が自分に刺さったんだろう」と考察してはニヤニヤしている。