説明書、オープンテスト、宣伝……どれも初めての人には、どのように進めればよいか想像しづらいブラックボックスのようなものかと思います。

「説明書!? ライターみたいな技術が要るのかな」「オープンテストと言われても、ツテがないし……」「宣伝って、どこまでやればいいの?」と、不安になる方もいるでしょう。

そんな方でも、なるべくマネしやすい方法をご紹介します!

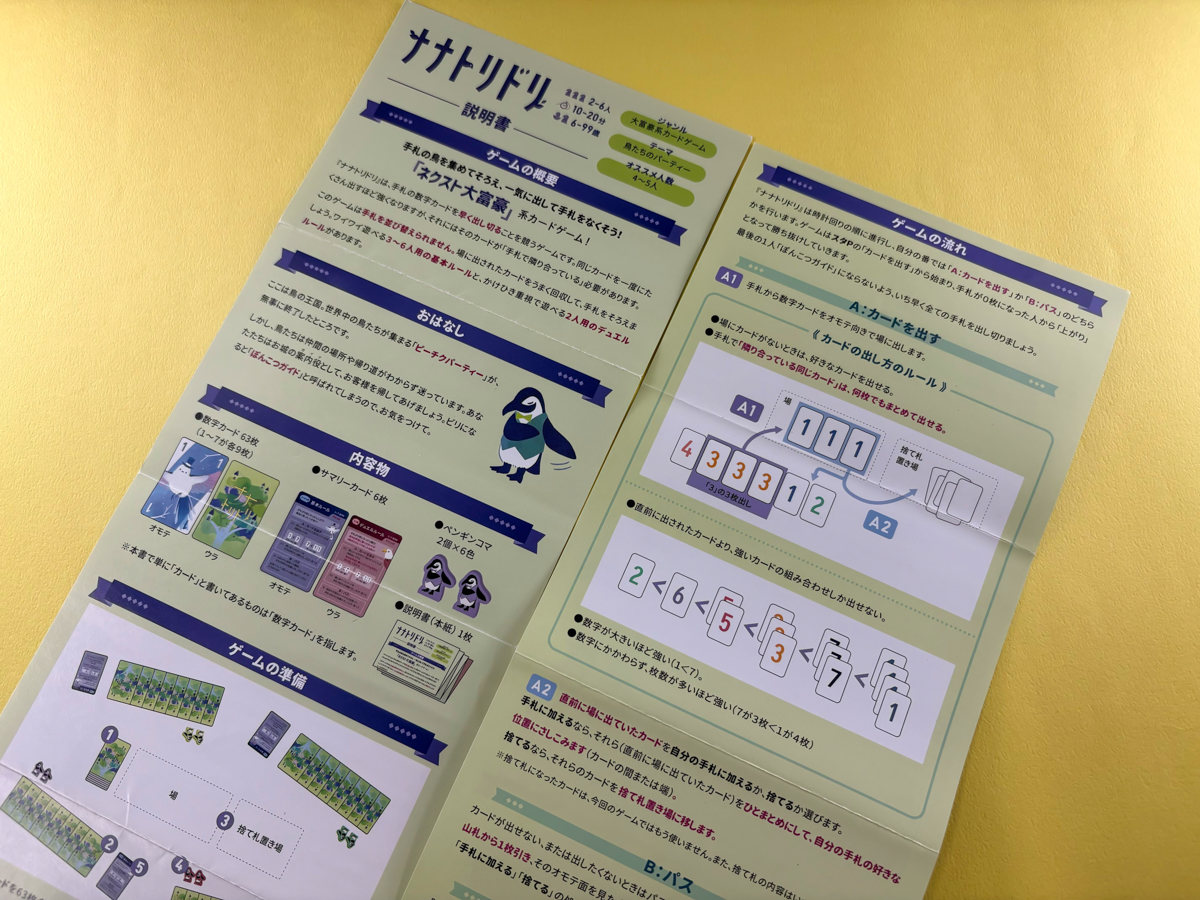

説明書づくりはマネから入る

初めてボドゲの説明書を作る際、いきなり作れと言われても困ってしまいますよね。でも、今回の制作費は50,000円。外注はできません。

だからまずは、市販されているゲームの説明書を見て、マネするところから始めましょう。

その際には、自分の作品と同じジャンルのゲームの説明書を参考にしてください。自分の作品が人狼系なら人狼系、大富豪系なら大富豪系の、市販ゲームを見つけましょう。あるいはここまでゲームを作り進める中で、とくに参考になっている(同ジャンルの)ゲームがあれば、それが最適かもしれません。

同ジャンルのゲームは、ゲームの流れなどが自分の作品に流用しやすいです。これは、ゲームの構造そのものが似ているからです。

まずは参考にする説明書を抜き書きしてみて、自身の作品と異なる部分を書き換えてください。これならゼロから書き始めるより、スムーズに作業を進められるはずです。

まずは、正確に

私の持論としては、ゲームの説明書の重要度は「正確>簡潔>ワクワク」の順です。つまり小説的な「読ませる」表現などよりも、同じ事項は同じ用語で、抜け漏れなく丁寧に解説する方が優先ということです。

同人の、それも制作経験が浅いうちは、とにかく「正確で漏れがない」ことだけに集中すると良いと思います。購入者が「がんばっても正しく遊べない」ことは避けたいですよね。

「細かく書きすぎると、逆に重要なところを読み飛ばされてしまう」という問題もあるにはあるのですが、「書き漏れたルールがある」よりはマシかなという考えです。どの程度細かく書くのかについても、まずは前述した参考作品を基準にしてみてください。

自分への戒めなのですが、ボドゲは売れた半分くらいが間違って遊ばれていると思った方が良いです。そのくらい、説明書だけで相手に正しくルールを伝えるのは難しく、自分が狙った面白さを味わってもらえないのはちょっと寂しいものです。

次に、簡潔に

前提として、「プレイヤーは説明書を読みたくて読んでいるのではない。ゲームを遊ぶために仕方なく読んでいる」ということを忘れないでください。なので、できれば「読む」というよりは「見る」「流し読み」で把握できるのが理想ですよね。

なるべく箇条書きにしたり、「Aの場合B」「Cの場合D」のような短いセンテンスで区切ったり、可能であれば図説を入れたり、感覚で捉えてもらえる工夫を凝らしましょう。

現代人が見慣れている文章媒体と言えば、LINE、X、マンガ、YouTube(のテロップ)などになるかと思います。私はそういった媒体の文章の文字数やテンポを参考にして、説明書を書いています(これをすると作品をテレビに取り上げてもらったときに、テロップに流用されやすい(=正確に伝えてもらえる)という副次効果もあったり……!)。

正確・簡潔のため、説明書にしやすいゲームに調整

説明書を書いていると、途中で説明しづらい部分が出てきたり、そもそも説明事項が多すぎたり、といった壁にぶち当たることがよくあります。

そんなときは説明書の書き方を工夫するのと並行して、「ルールを減らしたり、文章で説明しやすいルールにできないか」を考えてみてください。

多くの人に受け入れられるゲームの説明書は、シンプルで説明量が少ないことが多いです。そのゲームの核となる部分は説明を努力して伝えるとしても、それ以外のルールはなるべくシンプルに、お客さんの既知の範囲(ババ抜きなどの超メジャーな操作の流用)で説明できないか、考えてみてほしいです。

ルールそのもののシンプル化と、説明書の正確さの両輪で、がんばって伝えましょう。

用語設定もゲームデザインの一部

説明書の完成のタイミングで、ゲーム中のすべての用語が確定します。用語はゲームの世界とプレイヤーをつなぐ重要な要素です。だから「なんとなく」「カッコイイから」という理由だけで命名せずに、よく考えて設定してください。

考えるべきは「その用語を聞いて、プレイヤーの脳内に何が想起されるか」です。例えば「プレイヤーは農民です」と説明書に記した場合、その後プレイヤーは《農民》という用語で呼ばれます。

するとプレイヤーは「作物を育てる」「開墾地を広げる」などの役割が自身に与えられることを想像します。その後で、作物の収穫方法などといった個別の説明に入っていくと、プレイヤーは理解しやすいはずです。

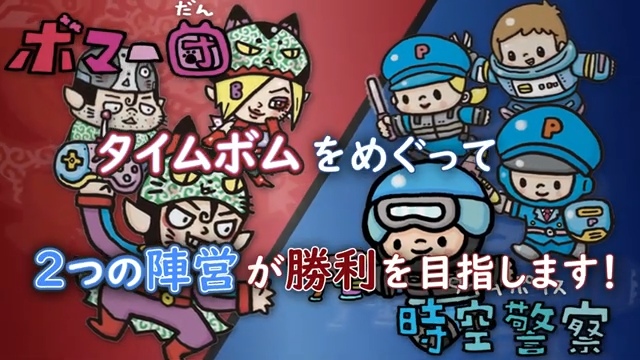

他にも例えば『タイムボム』は二つの陣営に分かれて話し合う、正体隠匿系のゲームです(前述の人狼系ゲームに当たります)。このゲームでは、プレイヤーは《タイムポリス》と《ボマー団》の2グループに分かれます。ここで出てきた二つの用語を分析すると、“ポリス”と“ボマー”が「正義」と「悪」の二項対立を表現し、“タイム”と“団”は「時間」「悪の組織」など、世界観のイメージを補強する役割を担っています。

(画像は『タイムボム』商品紹介動画の一部を切り出したもの)

とくに《ボマー団》は爆弾魔ではありますが、「〇〇団」というレトロでとぼけた語感を用いることで、どこか憎めない、万人が楽しめる世界観を生み出しています。

実際『タイムボム』は対象年齢を10歳以上としており、ファミリーでも殺伐とせずにワイワイ遊べるゲームなので、まさにターゲットを見据えた用語設定がきちんとできた例だといえます。前述した説明書と同じく「正確&簡潔&ワクワク」がある程度達成できているかなと思っています。

初心者が陥りがちなのが、凝った用語を設定してしまうことです。もしも《タイムポリス》と《ボマー団》が、《ボムディフェンダー》と《ボムディフューザー》だったらどうでしょう。

語感が似ているため区別がつきづらく、言葉で聞いたときの世界観の印象もだいぶ変わったものになると思います。「名称の意味を説明書で補完しないと伝わらない」としたら、その名称はベストではないかもしれません。

仮決め→世界観との調整→用語決定

このようなことが起きないようにするには、最初にごくシンプルな用語を設定しておくのが一番。私はこういうとき、まず小学1年生になった気持ちで、いったん素直に直球で考えます。

例えばゲーム内にAとBをつなぐ効果を持つキャラクターがいるとしたら、まずシンプルに「ツナグン」という名前を仮に与え、そして次のステップで、世界観に合った名前を最終的な《用語》とします。

世界観に合った用語を設定するには、言葉が持つニュアンスを徹底的に吟味しましょう。例えば先ほどの「ツナグン」が火の属性を持つとします。この場合、単純に「火ツナグン」などでもよいですが、世界観を掘り下げてさらにしっくりくるネーミングを考えます。

火の類語にはどんな物があるか(炎・焔・火の粉・火炎・黒炎・聖火・ファイア・フレイム……)、作品がどのような世界観を持っているのか(ファンタジー・SF・サスペンス・クライム・日常……)をかけ合わせて考えてみましょう。

このとき、プレイヤーがすでに知っているモノ・コトに結びつけると理解がしやすく遊びやすい、説明が少なくて済む《用語》が完成します。

正体隠匿系のスパイものだとすれば、炎属性で、二つの異なるものをつなぐ役割を持つものは何かないか……。ハードボイルド映画で、ライターを貸してタバコの火を点け合うシーンがあった気がする。そうだ、両者の絆を深める炎属性のアイテム《絆のライター》はどうだろう?

こんなふうに、用語を設定していきます。ボードゲームはデジタルゲームのように「とりあえず動かしてみて、反応を見て理解する」ことができないため、用語設定が一段と重要です。

優れた用語設定は、プレイヤーのできること・やりたいこと・できないことを暗に伝え、説明の量を減らし、ワクワク感も増幅させてくれます。ボードゲームデザイナーとして腕の見せどころです。

「他人」と行うのがオープンテスト

説明書がだいたい完成したらオープンテストを行いましょう。

オープンテストとは、作品を販売する前に、より購入者に近い立場の人を集めてするテストプレイです。このテストを行う目的は、「説明書だけで正しく遊べるか」「何度でも遊びたくなる魅力があるか」を最終チェックすることです。

「素読みテスト」がオススメ

自分の家族や友達などで、まだその作品に触れたことがない人に遊んでもらい、その反応や感想に耳を傾けてみましょう。できれば説明書を渡して、作者は一切の口を出さず、読んで理解して遊んでもらうのが理想です。実際に販売した後は、当然ながら購入したお客さんだけで遊ぶからです。これを私は「素読みテスト」と呼んでいます。

テスト中に思わず説明したくなったところは、基本的にはその場ではグッとこらえながらメモを取り、後で説明書を修正しましょう。もし完全に違うルールで遊ばれてしまったら、テストにならないので、仕方なく最低限の訂正をして、また黙るモードに戻ってください。

オープンテストに向いたイベントを紹介

加えて、テストを開く場で悩んでいる方に向け、テストに適したイベントを二つご紹介します。どちらもゲームマーケットの開催が近づくと行われるイベントで、素読みテストではないですが、どちらもオープンテストの場として機能しています。

BBOX

BBOXは100人規模で行われるゲームマーケット出展者同士の交流会で、ボドゲスペースなどを貸し切って、2日間にわたって行われます。

ほとんどの参加者がボードゲーム制作者で、お互いのゲームで遊ぶイベントなので、先輩クリエイターからアドバイスをもらったり、同じ悩みを持つ人同士で情報交換をしたりできます。何より、制作者の仲間ができるのがうれしいイベントです。

野澤もだいたい参加しているので、この記事を読んでくださった方は、ぜひ積極的に相談しにいらしてください。

なお、BBOXの開催情報については、公式のXアカウントやボードゲームイベント検索プラットフォームの「ボードゲームベア」をチェックしてください。

BBOX Xアカウントフォアシュピール

フォアシュピールは試遊に特化したイベントで、販売は行われません。そのため、平たく言ってしまうと、来場者にとってはゲームマーケットなどに向けた品定め、掘り出し物探しの場として機能しています。

規模は50ブース前後、来場者は400人前後と、オープンテストを実施するにはうってつけといえるでしょう。何より素晴らしいのは、来場者が積極的に試遊しに来ていることです。ブースに足を止めた人には積極的に声がけし、ゲームを遊んでもらいましょう。

フォアシュピール公式サイトオープンテストで同じゲームの説明を何度もしていると「ここの説明、面倒くさいな」「このルール、いらないかも?」という気づきがきっと生まれます。また、説明を受けている来場者や、試遊しているプレイヤーの反応を見て、説明やルールがきちんと伝わっているかを確認することもできます。

これらの情報をフィードバックして、ぜひルールの微調整に役立ててください。

テストプレイは何回すればいい?

テストプレイは何回くらいやればいいのかという質問をよくいただきます。一説には50回という話もありますが、出展までの期限などを考えると現実的でないケースもままあるため、実際はケース・バイ・ケースです。

たくさんテストするのが望ましいのですが、修正が頻出して心が折れてしまっては元も子もありません。初めてのゲーム制作では、テストプレイはそこそこに、勢いにまかせて完成とみなしてしまうのも一つの手といえます。

ボドゲ制作に慣れていないうちは、毎回のプレイで気付いた改善点を一度に直すのではなく、一つずつ直すのがオススメです。複数の改善点を一度に直してしまうと、結果的に良くなったとしても「どこが悪かったのか」がぼやけてしまい、知見が得られなくなってしまうためです。

なお、制作に慣れると1回のテストで複数の改善ポイントに気づけたり、「これとこれは同時に変えてテストしても大丈夫だな」というところがわかったりします。

出展は1回勝負ではないと考えよう

実は、もっともテストプレイに適した場所はゲームマーケットです。

試遊卓では本当に初見の方からの率直な意見を吸収できますし、生のリアクションを観察することもできます。そのときに微妙な反応をされたとしても、それは次に生かせば良いのです。

ゲーム制作も、ゲームマーケットへの出展も、チャンスは一度ではありません。ゲームマーケットで一度販売した作品を改良してまた出展するも良し、来場者の意見からアイデアをふくらませて別の新作ゲームを作ってみるも良し。

つねにアイデアが塩漬けにならないよう、フットワークを軽くして「続ける」気持ちを大事にしてください。継続は力なりです!

宣伝力とは「人とのつながり」

最後に宣伝について触れましょう。

販売前から他人の目に留まるよう、作品情報に触れてもらうことが、販売力を高めるために大切なのは言うまでもありません。しかし、そのために莫大な予算が必要かと言えば、必ずしもそうではありません。

ボドゲ業界の宣伝で最も強い力を持つのは、人の紹介です。

現代はSNSや動画配信、チラシなど安価な宣伝方法がたくさんあり、これらはそれぞれに宣伝効果を持ちます。しかし初出展の皆さんがこれらを駆使して宣伝しても、残念ながらその効果はかなり不確定です。しかも宣伝に力を入れるほど、肝心のゲーム制作の時間はどんどん削られていきます。個人的には、その時間をゲームの内容を練るのに使ってほしいと思っています。

では、どうすればいいか?

ここでも「BBOX」や「フォアシュピール」の力を借りましょう。これらのイベントで評判が良かったゲームはSNSに上がりやすく、来場者同士の情報交換の際に話題にものぼり、多くの人にうわさが伝播します。

宣伝におけるインターネット活用術

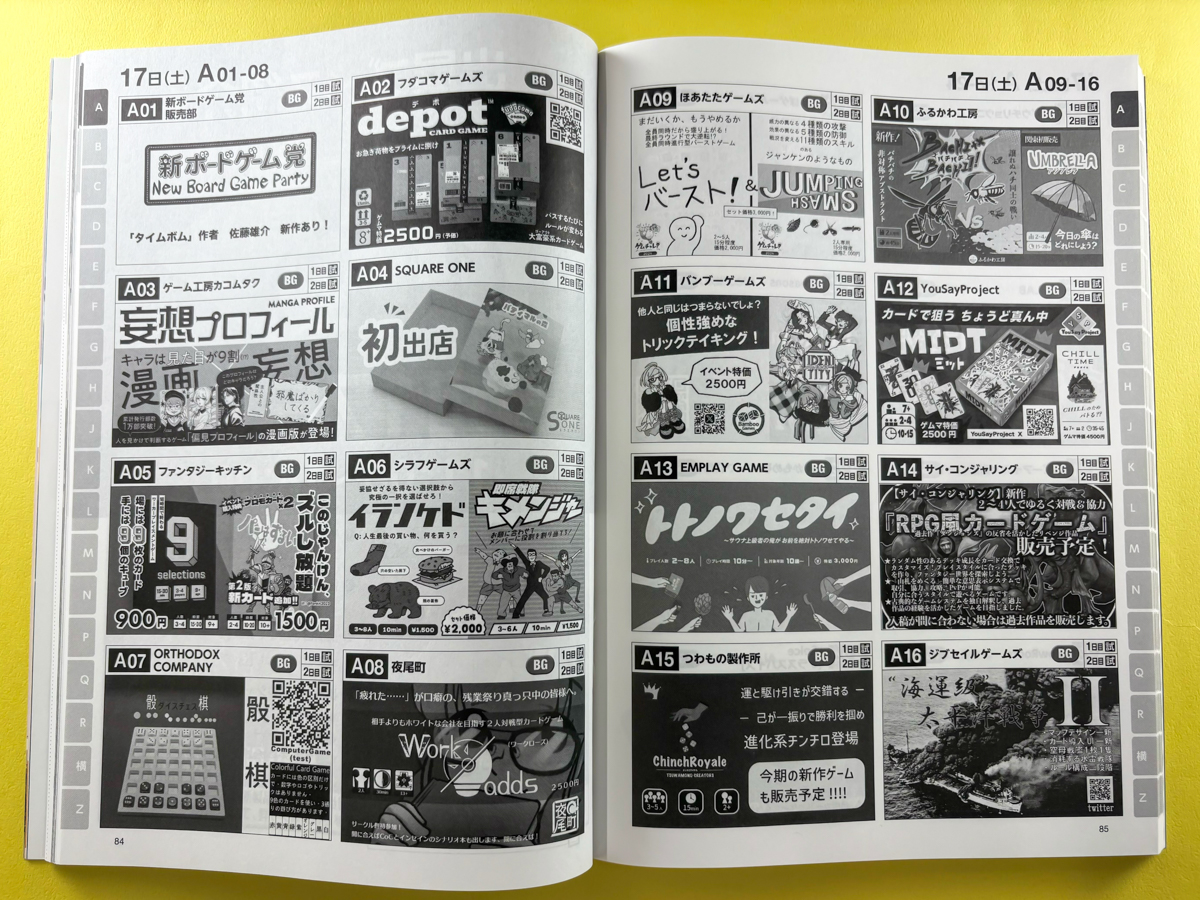

ネット検索の受け皿として活用していただきたいのが、ゲームマーケットカタログ、ゲームマーケットのWebサイト、X(旧Twitter)の3種です。

各出展者は、ゲームマーケットの開催1か月前に発売される「ゲームマーケットカタログ」にブースカットが掲載できます。お客さんはこのカタログによって出展者を一覧できるので、ぜひ必要十分なカットを準備しましょう。また、ブースカットはそのままXにアップすれば、ネット上の広告にも使えます。

なので「ゲームマーケット カタログ ブースカット」などで検索し、さまざまなブースカットを見て、内容を研究してみるとよいでしょう。

ゲームマーケットの公式サイトでは、出展者向けにブース概要と外部リンク、XやYouTubeのリンクを掲載できる無料の《ブース一覧》を用意しています。

ここに情報を掲載することによって、ゲームマーケット公式サイトに検索などでアクセスした人が「ブース一覧」に訪れてもらう導線が作れます。

そして数あるSNSの中で私がXを推すのは、ボードゲームファンはXで情報交換をすることが多く、接触機会が多いからです。ハッシュタグもうまく活用しながら、小さな労力でたくさんの人の目に触れるよう戦略を練りましょう。

「今のゲームマーケットは宣伝合戦で、当日までにどれだけ宣伝をがんばれるかだ」といった説が流れていますが、私はそれは「ポスターをつくったり動画をつくったりチラシをつくったりと色々やらなきゃダメだ」とは考えていません。

なるべく「BBOX」や「フォアシュピール」などを活用して、テストをしながら口コミでSNSで広まる、といった一石二鳥を狙えないかな、と思っています。

最後に言いたい「ゲーム制作は面白い!」

これまでたくさんのことをお伝えしてきましたが、すべて前提は「予算50,000円で、創作ボードゲームを20〜50個制作&ゲームマーケットに出展し、販売すること」です。

もしもあなたが見据えるゴールがまったく異なるものだったら、「作ってみたいゲーム」を作ってもOKです。極端なことを言えば、自分のためだけに作るゲームがあってもかまわないと思います。

ただ言えるのは、自分でゲームを作ると、ゲームを遊ぶときにコンポーネント、メカニクス、フレーバーなどの魅力がより深く感じられるようになり、ゲームがより面白くなるということです。このサイクルに入り込んでもっとゲームが好きになったら、あなたも「こちら側」の人間です。

独創的で、繰り返し遊びたくなるゲームができたら、ぜひ私にも教えてください!

それでは、本連載はこれでおしまいです。

ありがとうございました!

アークライトゲームズ 公式サイト株式会社アークライト 公式サイトゲームマーケット 公式サイト

1987年生まれ。デジタルゲームのプランナーやボードゲームショップの店員を経て、2015年に株式会社アークライトに入社。ボードゲーム編集者として70作以上に携わる傍ら、ゲームマーケットの企画も一部担当。2022年より制作責任者(編集長)に就任。

ボードゲームの代表作は、『ito』シリーズ、「Kaiju on the Earth」シリーズ(『ボルカルス』『ゴジラ』など)、『タイガー&ドラゴン』、『タイムボム』、『未来逆算思考』など。

【主な受賞歴】

- 日本ゲーム大賞2010 アマチュア部門 大賞『SAND CRUSH』(レベルデザイン)

- 第15回文化庁メディア芸術祭 エンターテインメント部門 優秀賞『アナグラのうた~消えた博士と残された装置~』(プロジェクトマネジメント)

- Makuake Of The Year 2020 受賞『ボルカルス』(シリーズ共同企画、プロデュース、編集)

- Makuake Of The Year 2021 受賞『ユグドラサス』(シリーズ共同企画、プロデュース、編集)

- ゴールデンボックス ボードゲームアワード2022 ゲームデザイン部門 ノミネート&ルールブック部門賞 受賞『ゴジラ』(シリーズ共同企画、プロデュース、編集)