スクウェア・エニックス:『スクウェアのトム・ソーヤ』の資料でわかる、ストーリー主体のゲームと実験的なバトルデザインの融合

スクウェア・エニックスの開発するタイトルと言えば、やはり「ハードなストーリーを追いかけていくゲーム体験」や、「オリジナリティの高いシステムのRPG」などが挙げられるのではないでしょうか。

魅力あるストーリーや、凝ったシステムを生かしたゲームを作りたいクリエイターも多いことでしょう。スクウェア・エニックスの開発資料と解説には、まさにそれを生かしたゲーム開発のヒントが含まれていました。

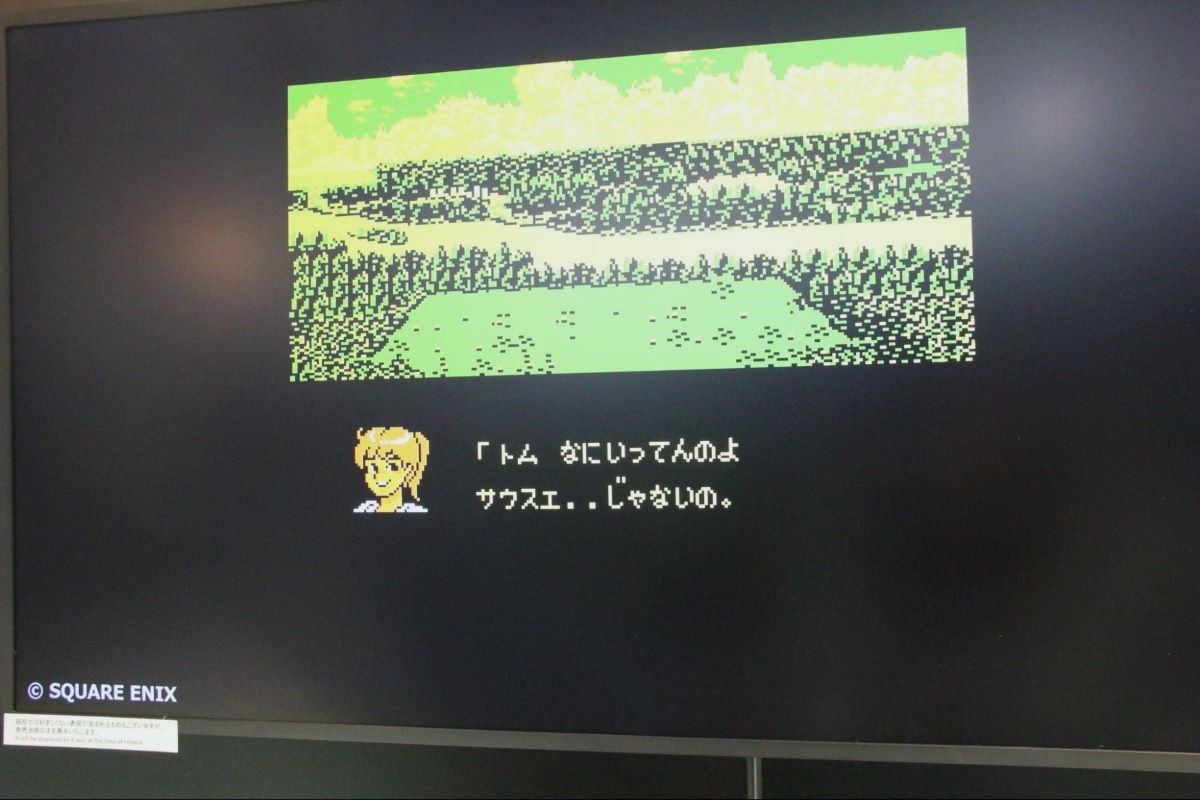

スクウェア・エニックスの展示ブースでは、エニックスと合併する前のスクウェアから1989年に発売された『スクウェアのトム・ソーヤ』の開発資料を公開しています。

本作はマーク・トウェインの小説『トム・ソーヤーの冒険』を下敷きにしたRPGです。スクェアの「ファイナルファンタジー」シリーズや「サガ」シリーズと比べると、知名度がやや低いタイトルではありますが、童話的なグラフィックや物語を読んでいくかのような展開など、独自の魅力に溢れた一作となっています。

そんな本作ですが、今回の開発資料や関係者のお話を伺うと、実はスクウェアならではのゲームデザインの特徴が、遺憾なく発揮されていた一作ということがわかりました。

スクウェア・エニックスのゲーム開発資料保存リサーチャーを務める井上敏行氏によると、『スクウェアのトム・ソーヤ』の企画はもともと、作家の小森豪人(馬場祥弘)氏から持ち込まれたものだといいます。

初期のタイトルはなんと『トム・ソーヤ シンドローム』とずいぶん違うものに

つまり、本作の企画はストーリー第一のゲームとして始まっていたわけです。井上氏は、なぜ異業種の小森氏が企画を持ち込んだのかの理由を「作家の寺田憲史氏が『ファイナルファンタジー』の脚本を手掛けたという流れがあったのではないか」と推察していました。

本作は名作アニメをゲームでプレイするようなコンセプトで開発が開始。当時はアニメ「世界名作劇場」が放送されており、それを意識して作られたとのこと。誰もが知るパッケージがアニメ的なのも、そうした方向性から採用された模様です。

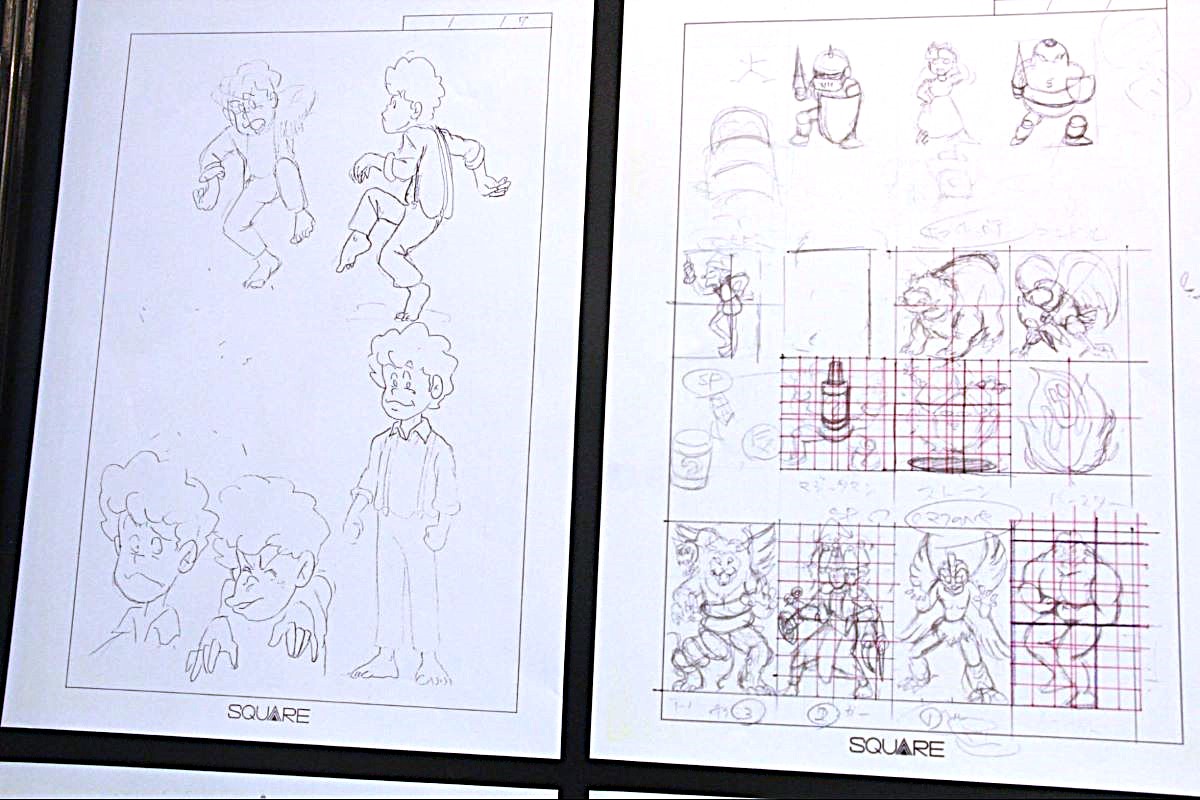

とはいえ、「小説やアニメの物語を追うようなゲームデザインは、どういう風にするのがいいのか?」というのは、いまでもクリエイターは誰でも悩むところでしょう。『スクウェアのトム・ソーヤ』も例外ではなく、井上氏によれば企画の当初はアクションにするか、RPGにするか迷っていたそうです。

『スクウェアのトム・ソーヤ』は企画から開発、発売までに2年が費やされました。80年代当時の、スピーディーなゲーム発売のペースからすると長期間の開発をしていたように聞こえますが、当時のスクウェアは同時期に『ファイナルファンタジーll』や『半熟英雄』を同時期に開発していたこともあり、開発のリソースを割けなかった事情もあったといいます。

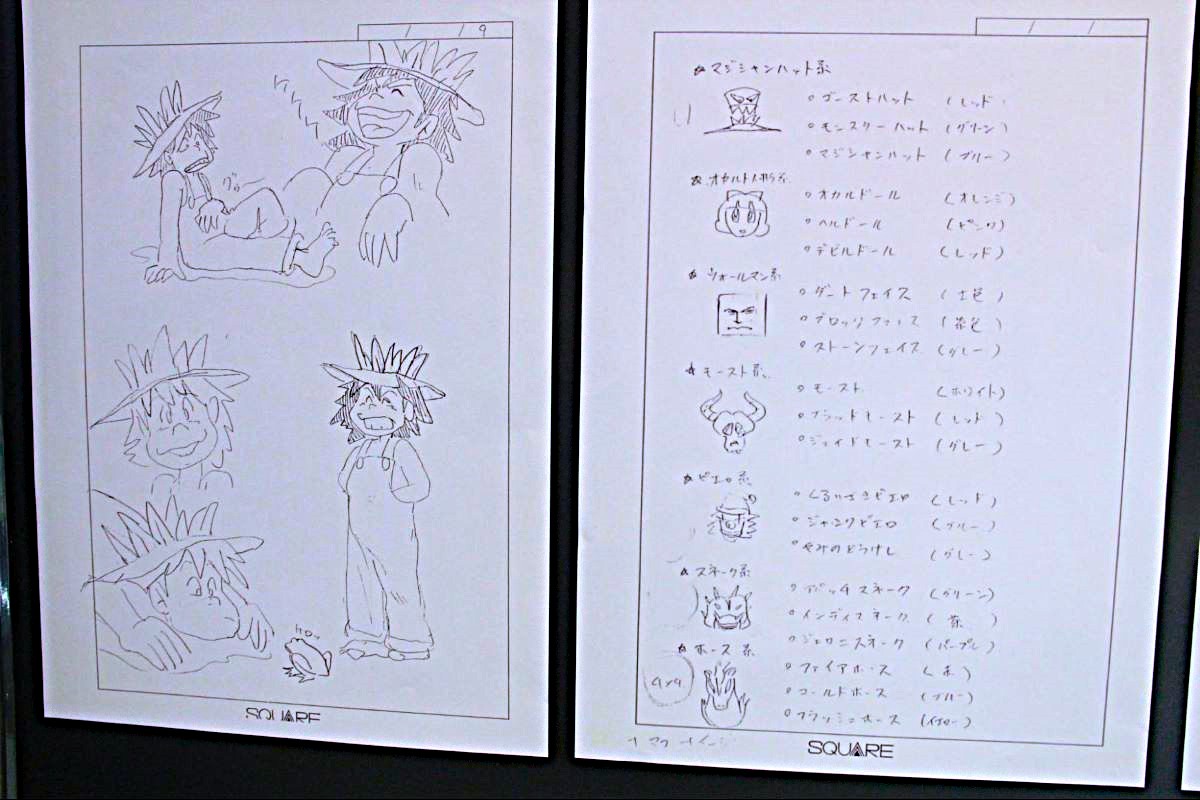

そんなゲームジャンルやゲームデザインに悩んだ本作ですが、伊藤裕之氏によって開発は前へと進んでいきます。伊藤氏は、「ファイナルファンタジー」シリーズのアクティブタイムバトルを考案したほか、『ファイナルファンタジーVlll』にてジャンクションシステムやカードバトルをデザインしたクリエイターです。

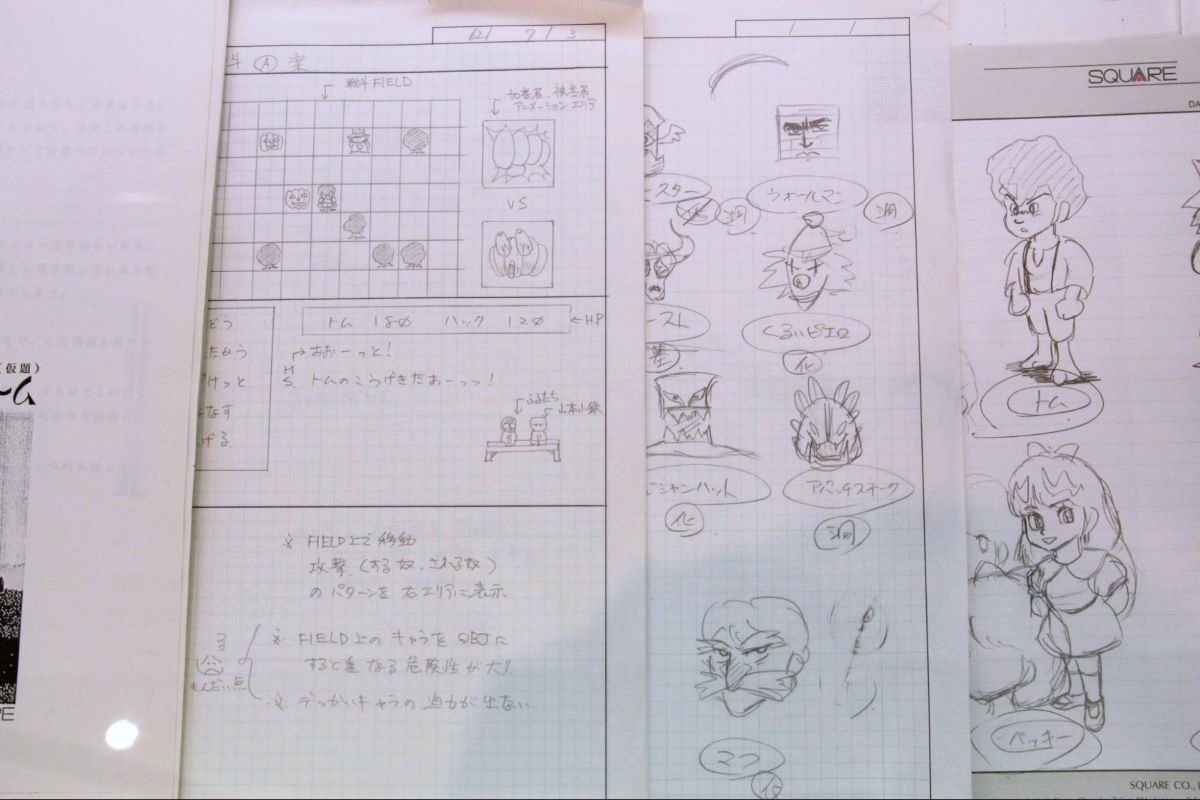

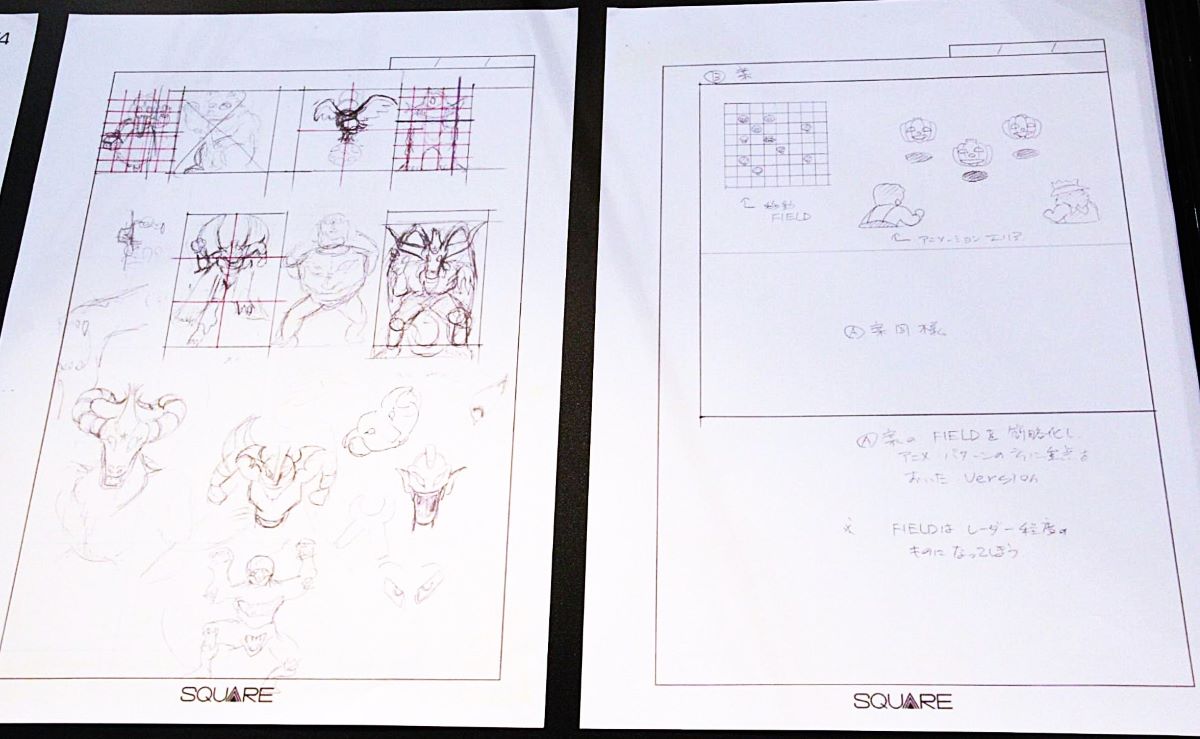

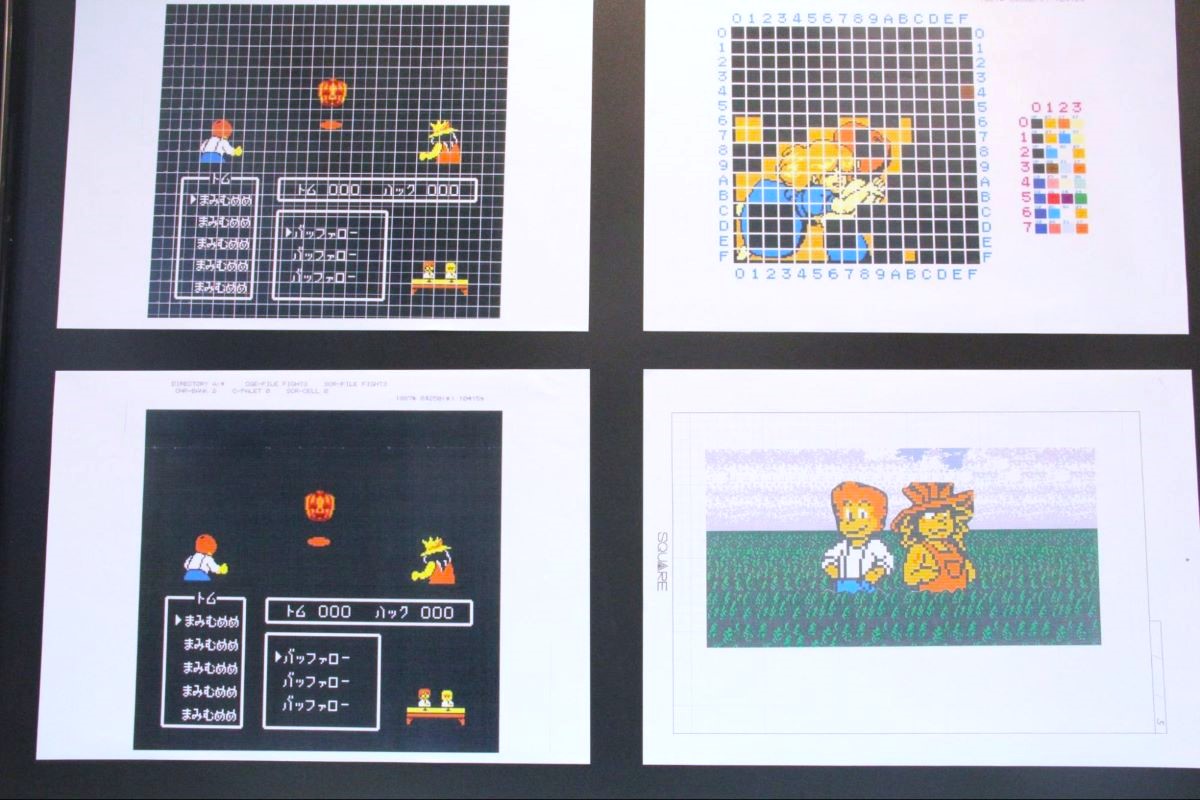

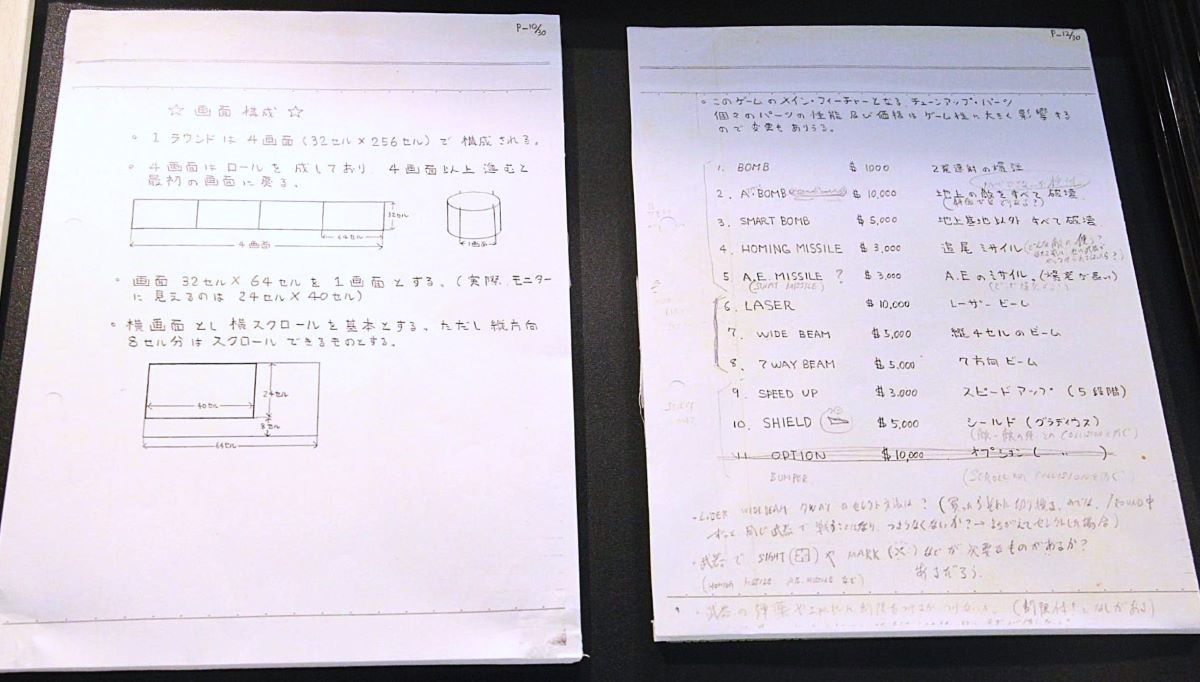

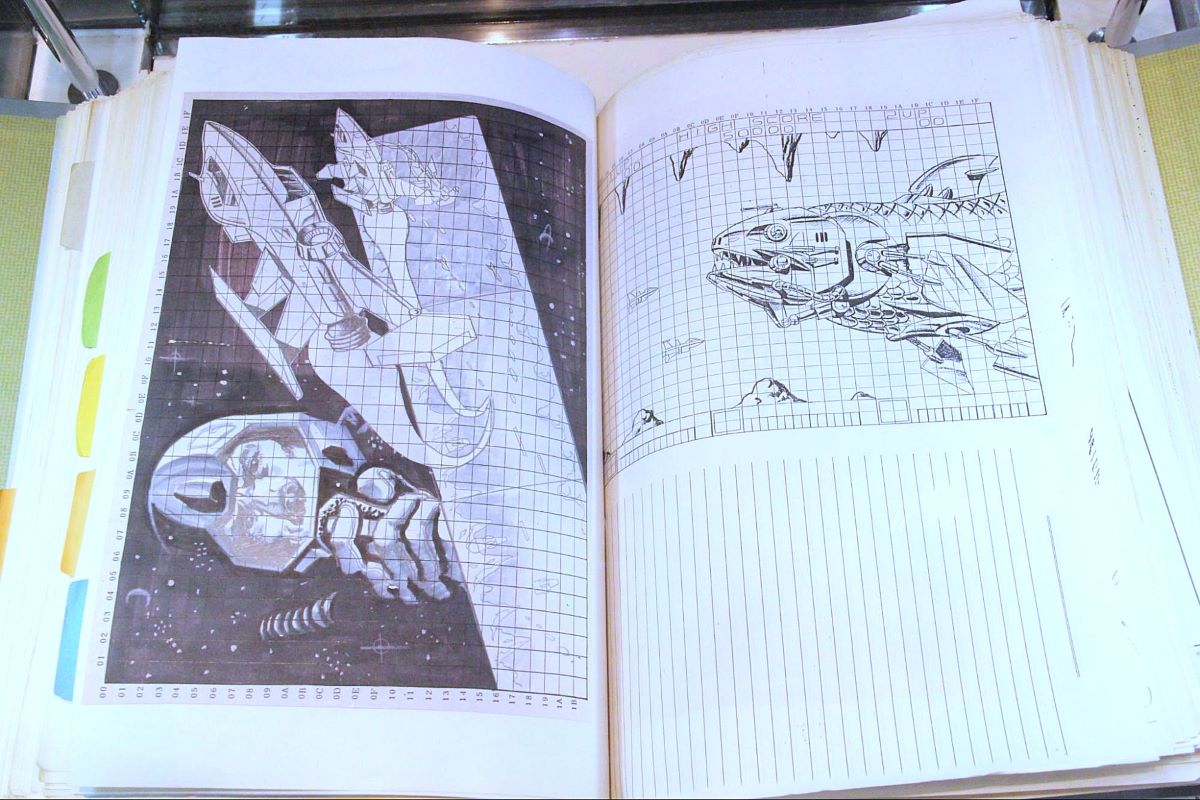

初期のゲームデザインの企画書。シミュレーションゲームのようにマス目を移動して戦うデザインや、なんと戦闘でプロレスのように実況と解説が行われるといったアイディアも見られる

伊藤氏のゲームデザインの特徴は、既存のRPGの作り方から大きく逸脱するような、複雑なルールや独自のルールを織り込むところです。井上氏も「発想がすごいクリエイター」と評する伊藤氏の作家性は、すでに『スクウェアのトム・ソーヤ』の時点で確立されていました。本作のバトルでは、HPが小数点単位まで区切られたり、仲間との合体技もあるなど、当時の他のRPGにはない独特のゲームデザインが施されています。

伊藤氏は独自のバトルシステムを考案すると同時に、小森氏のシナリオをゲームに落とし込めるようにもデザインしていました。メインクエストを遊ぶ時に、いかにキャラクターを生かせるかに注意していたとのことです。

このように『スクウェアのトム・ソーヤ』は、スクウェア・エニックスが開発するゲームの特徴を数多く備えていたことが、開発の背景から伺えます。

物語を生かすためのゲーム開発にはどんなやり方があるか? その中で他のRPGと差別化する、オリジナリティの高いゲームデザインはどのように作るのか? そういったヒントが、開発資料の中にあると言えるでしょう。

セガ:『ファンタジーゾーン』の開発に見られる、人気ジャンルでオリジナリティを出したゲームを作る方法

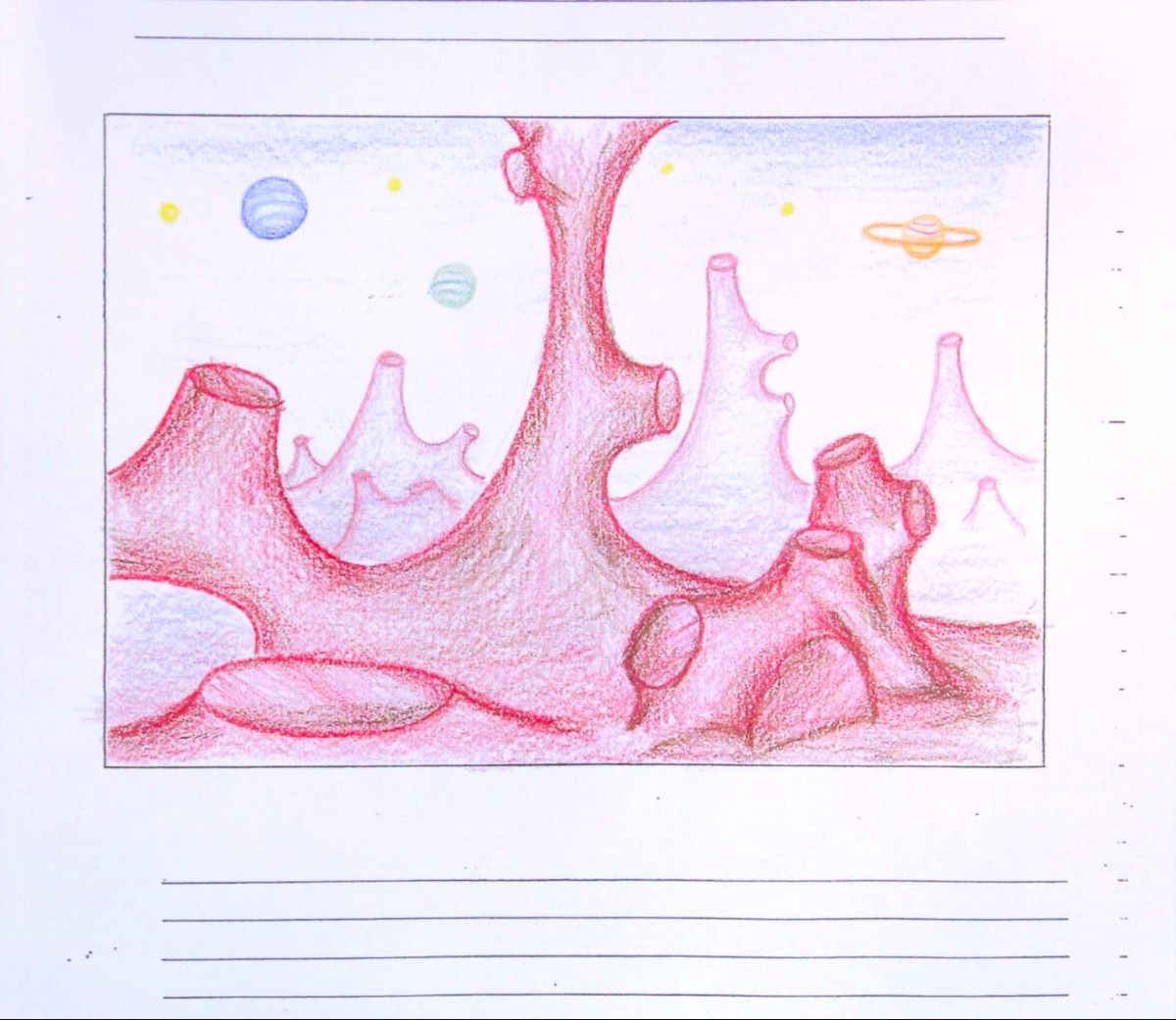

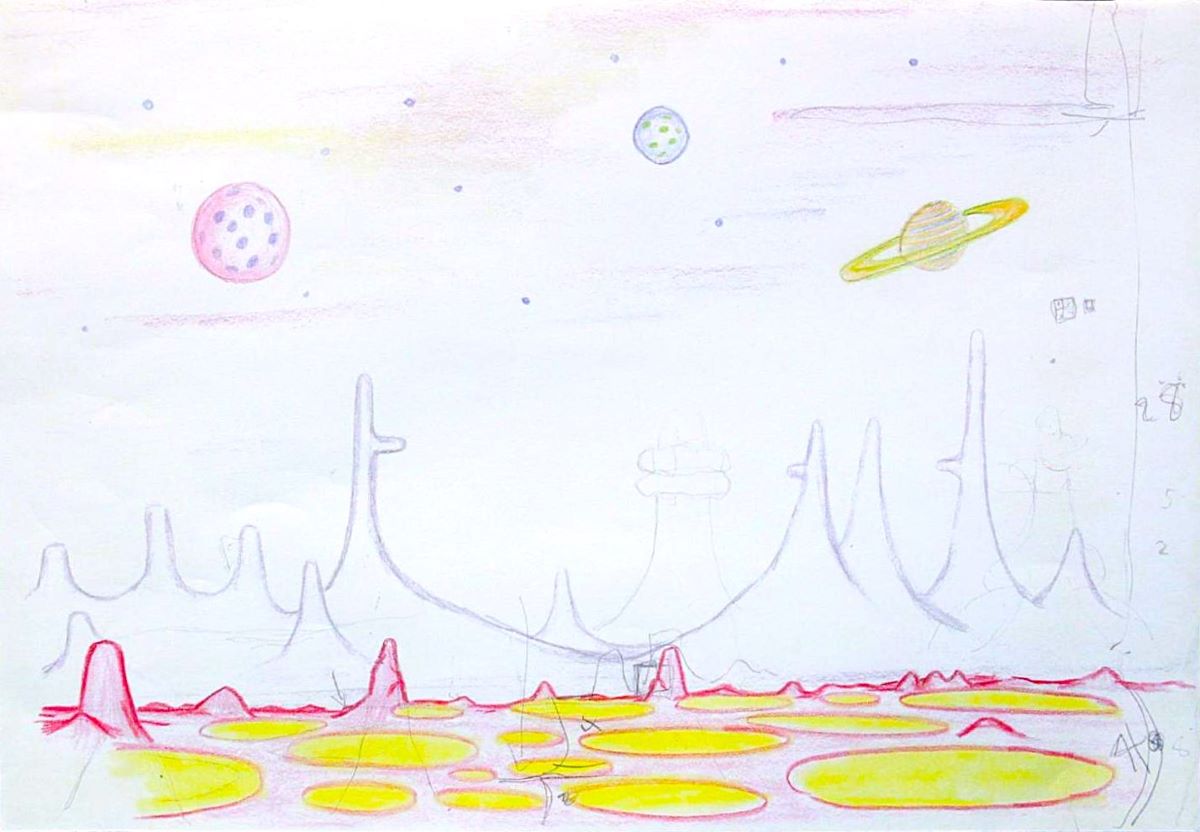

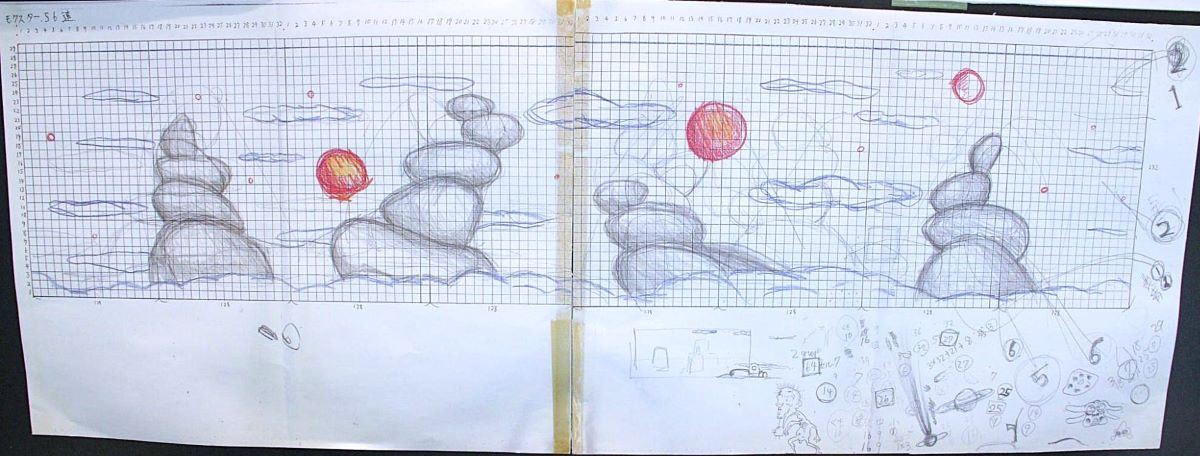

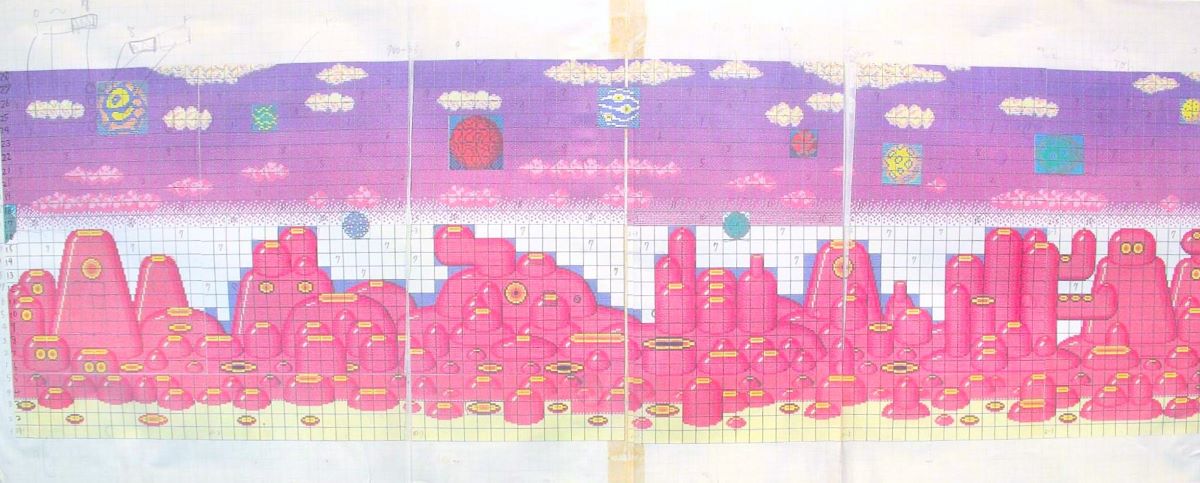

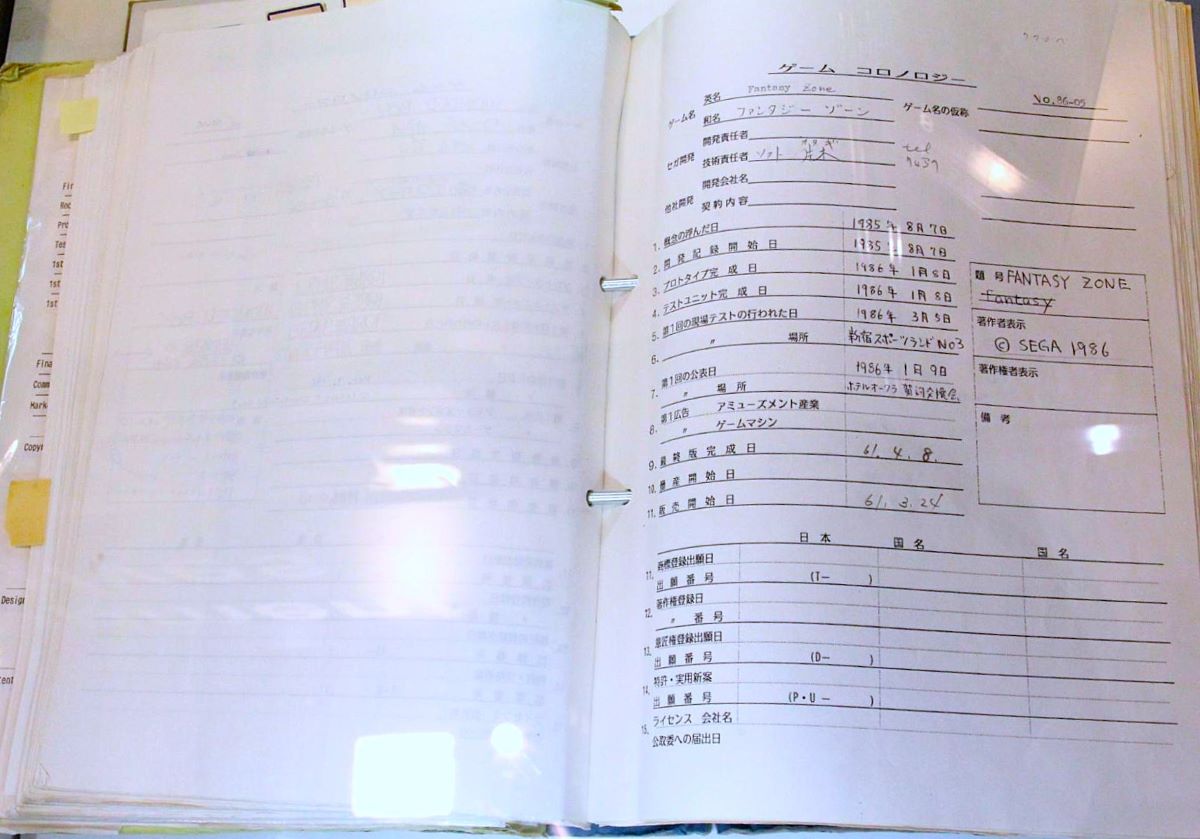

続いてセガの展示ブースでは、1986年にアーケードで稼働した、幻想的なシューティングゲーム『ファンタジーゾーン』の開発資料を展示。ここでは、「人気ジャンルのトップに対抗するゲーム作りには、どんなやり方があるか」を見て取ることができました。

開発資料については、セガのプロデューサーを務める奥成洋輔氏に解説していただきました。もともと『ファンタジーゾーン』は「コナミの『グラディウス』に対抗できるシューティングゲームを作ること」という目的で企画されていました。

当初はセガならではの『グラディウス』というスタンスで開発が進められていました。しかし、「『グラディウス』がやっているような背景ギミックが作れなかった」ことをはじめ、どうしても上手くいかず、プランナーが開発から降りてしまうほど難航していました。

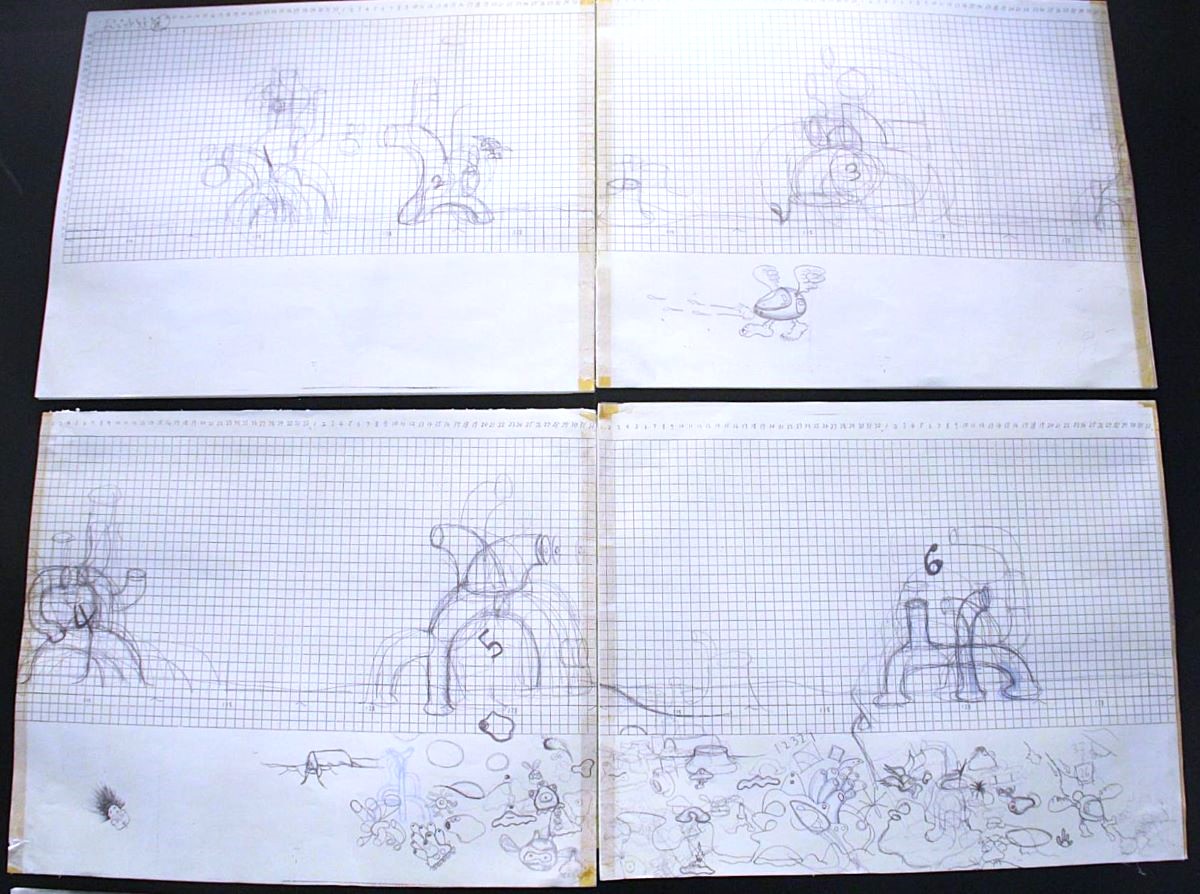

その後は他のスタッフがプランナーを引き継ぐも、すでに開発スケジュールは残り少なくなっていました。そこで現場は「他の方法で作るしかない」と判断します。「各ステージがインパクトのある世界観を持つ」ことなど、『グラディウス』とは違うゲームシステムを翻案していきます。

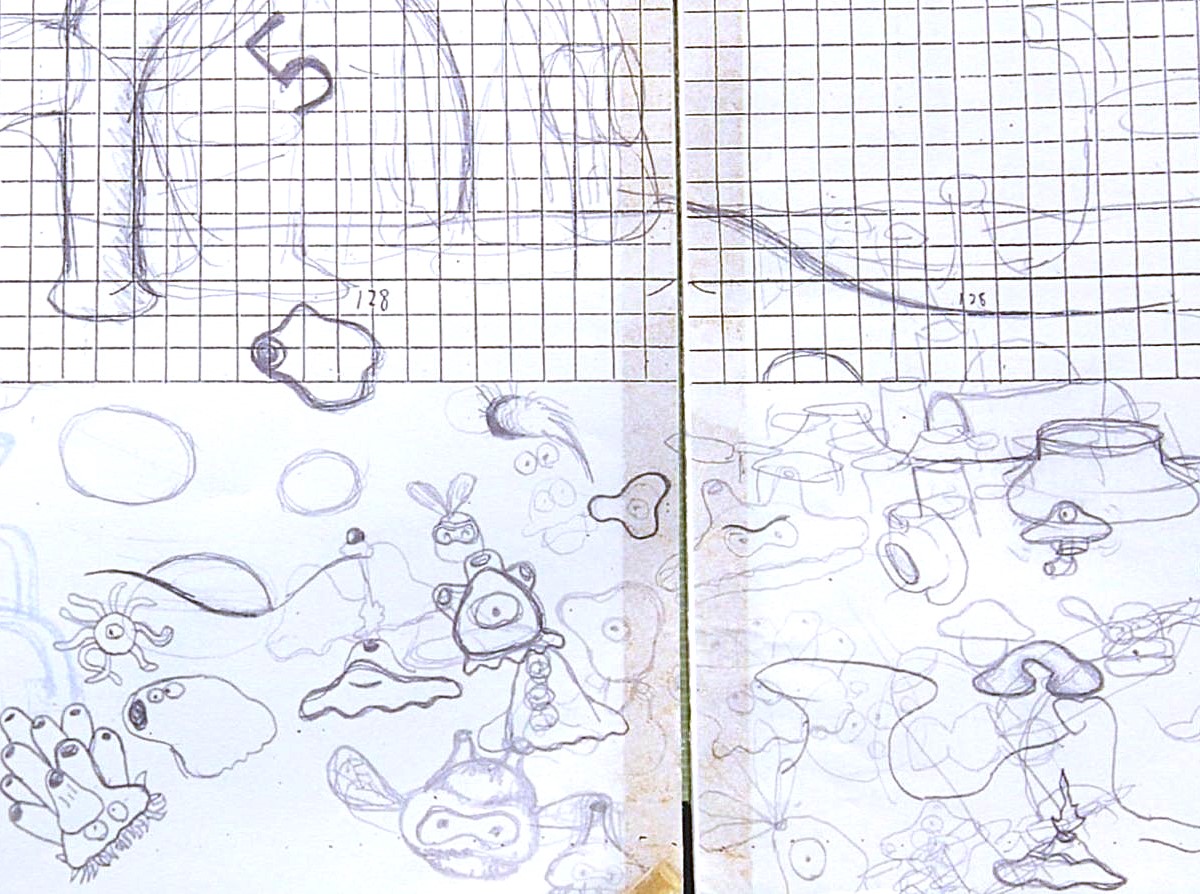

設計図の下には大量の落書きが。当時のデザイナーの逡巡が生々しく資料に残っている。

検討の結果『ファンタジーゾーン』が採用したのは、メルヘンな世界観を押し出すことや、シューティングゲームにも関わらず、まるでRPGのようにショップで強化できるゲームデザインでした。

こうした方向に踏み切ったのは、海外のビデオゲームやRPGをプレイしていたスタッフが大きかったそうです。シューティングゲームにファンタジーRPGの要素を導入することで、他の横スクロールアクションと大きく差別化していったのです。

こうした開発の経緯からは、人気ジャンルのなかでも差別化しようとするとき、他のジャンルの方法を導入していくことが役立つ可能性があるのがわかるでしょう。

今回の開発資料に関して、今のクリエイターが学べる点について伺うと、奥成氏は「古の技術だが、イメージをゲームに実装するなかでブラッシュアップしていく過程などが参考になるのではないか。また、イメージボードが上手く作れなかったとしても最終的にゲームになったときに魅力的になればいいと思う」と語りました。

また、奥成氏は現代のさまざまなゲーム開発が長期化している問題についても語ってくれました。昔のゲーム開発はおよそ半年で一作品を作るスピードでしたが、今はAAAタイトルからインディーゲーム開発まで3~8年ほどかかることは珍しくありません。ゲームを完成させて世に出すことがもっともクリエイターの経験値を高めるはずが、それが難しい状況にもなっています。

奥成氏に個人クリエイター向けのメッセージを伺ったところ、「いまはSteamのアーリーアクセスもあるのだから、早く作って出していってほしい。リリースを重ねる経験を持った方がいい」と答えてもらいました。

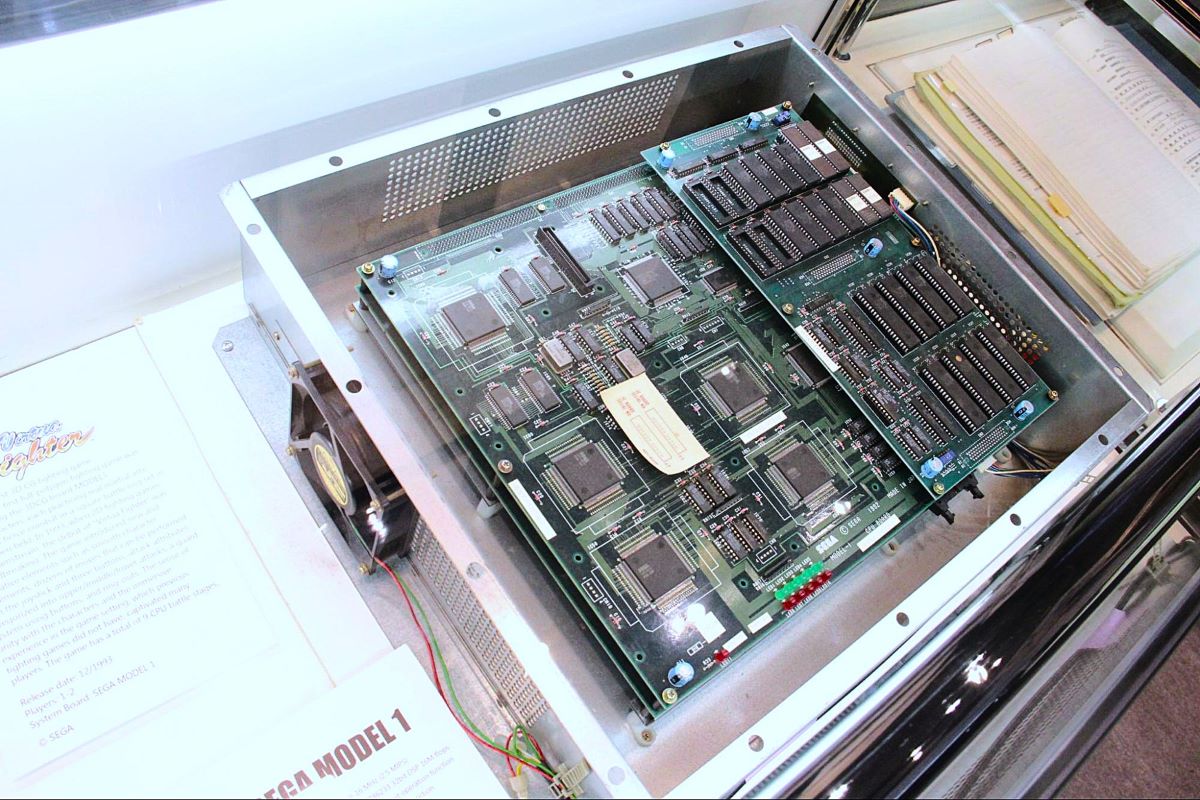

セガの展示では、他にも『バーチャファイター』の資料やアーケード基板が公開された

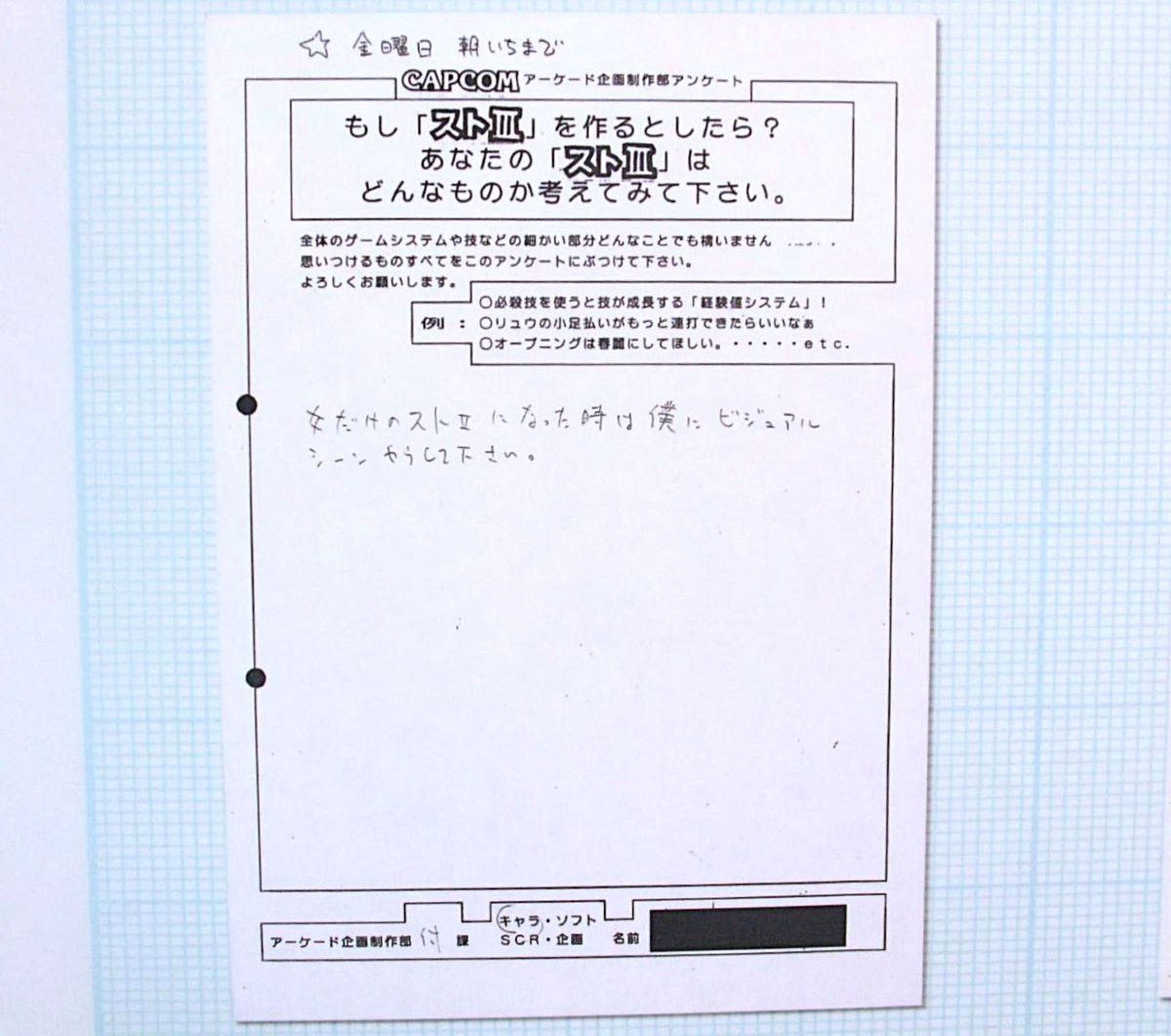

カプコン:『ファイナルファイト』の開発でわかる、スタッフが複数の能力を持って開発するということ

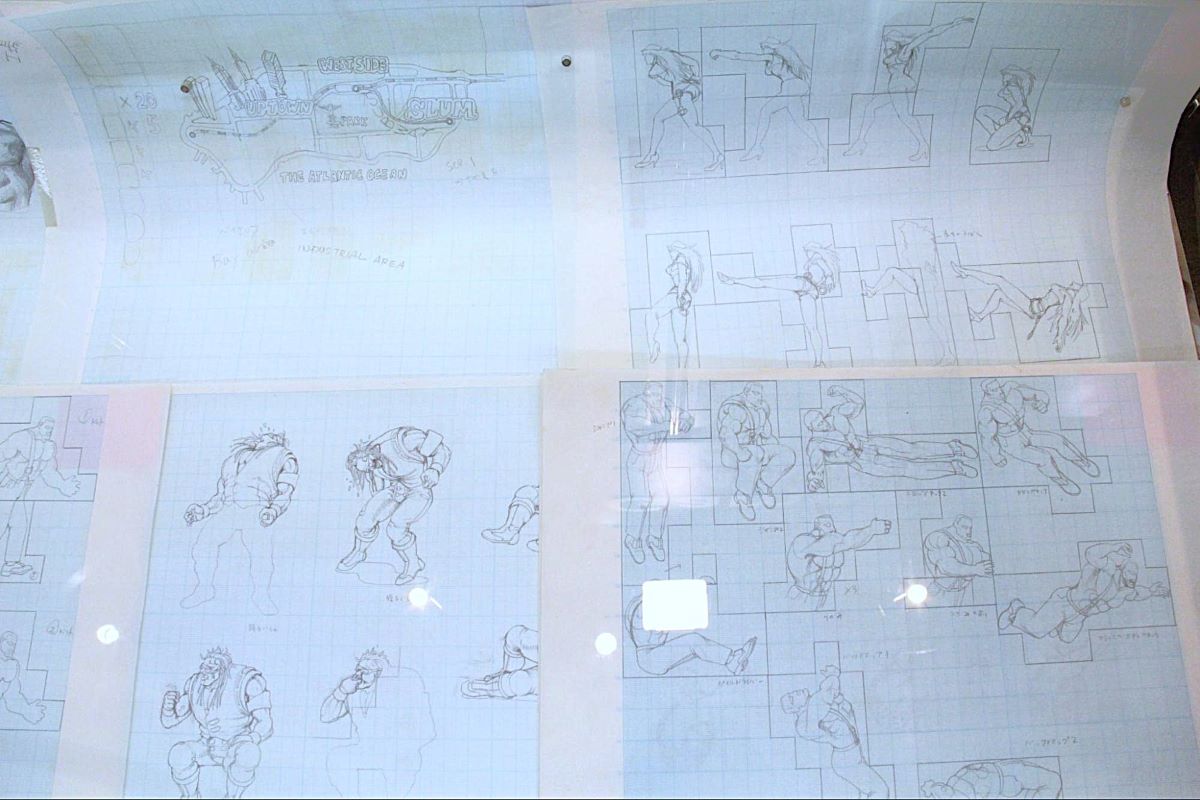

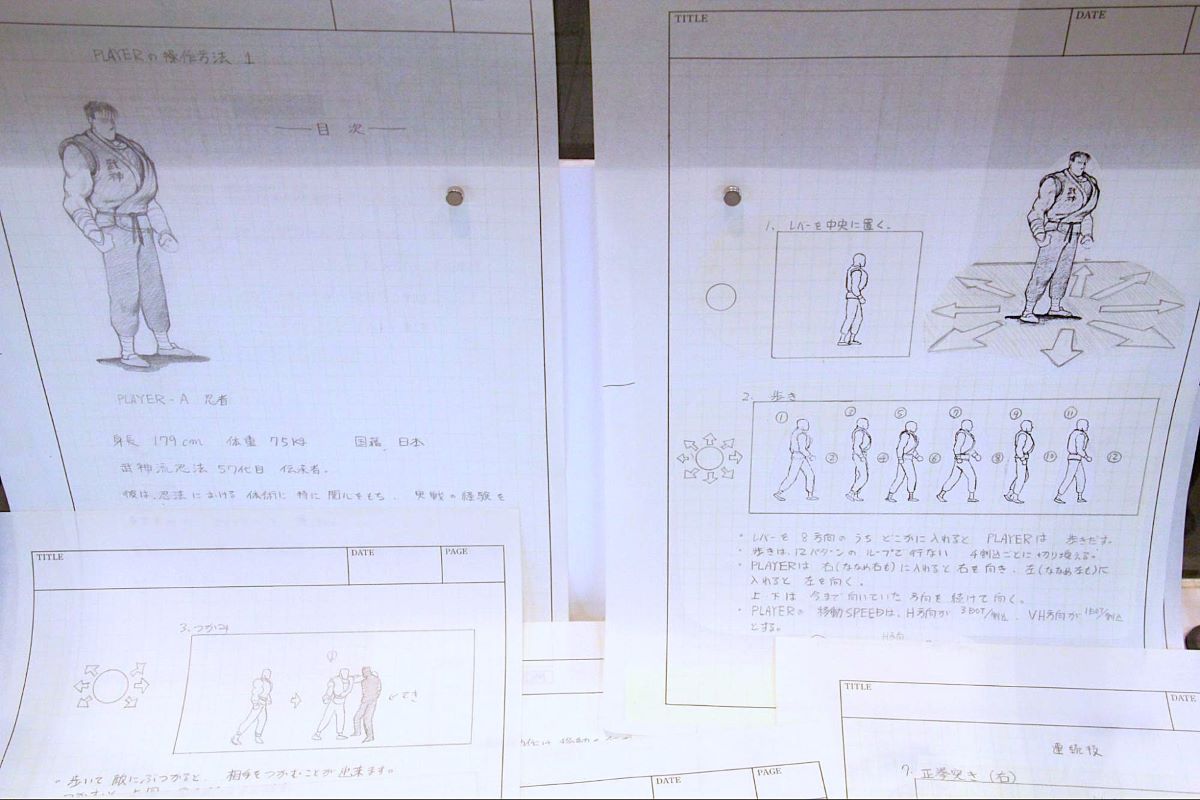

カプコンは主に『ファイナルファイト』の開発資料を展示していました。ここでは、ゲームの企画からアート、プログラミングまで、ひと通りできることがどういうことかについて見て取れました。

スプライトアニメーションの原画。主人公の一人、ハガーのドロップキックなどが見られる。

『ファイナルファイト』開発資料の解説を行ってくれたのは、カプコンにてプロデューサーを務めている牧野泰之氏。

牧野氏は、当時のスタッフである西谷亮氏(現・アリカ所属)やあきまん(安田朗)氏を引き合いに出しながら、カプコンの歴代のトップクリエイターたちはキャラデザインも企画も両方やってしまうような、何でもやる、何でもやれてしまう人材が多いという特徴について語ってくれました。彼らはおおむね独学でゲーム作りを学んでいることが多く、プログラマーも技術力だけではなく、絵を描けたり、企画をしたり多角的な能力を持っていることが多いそうです。

優秀なクリエイターは自分のポジションだけではなく、他のポジションへの理解や技術も持っていることで、チームにシナジーを起こしていると推察できます。

仕様書の攻撃アクションの指示には、フレーム単位の操作の違いでアクションが変わる細かいものも。当時のプログラマーが企画のこだわりを実際のゲームに実装できた技術も考えると興味深い

今のインディーゲーム開発者では企画からアート、音楽、プログラミングのいくつかを一人で出来る人は少なくありませんが、当時のカプコンにはそうした人が集まって『ファイナルファイト』を開発していたと言えるのかもしれません。

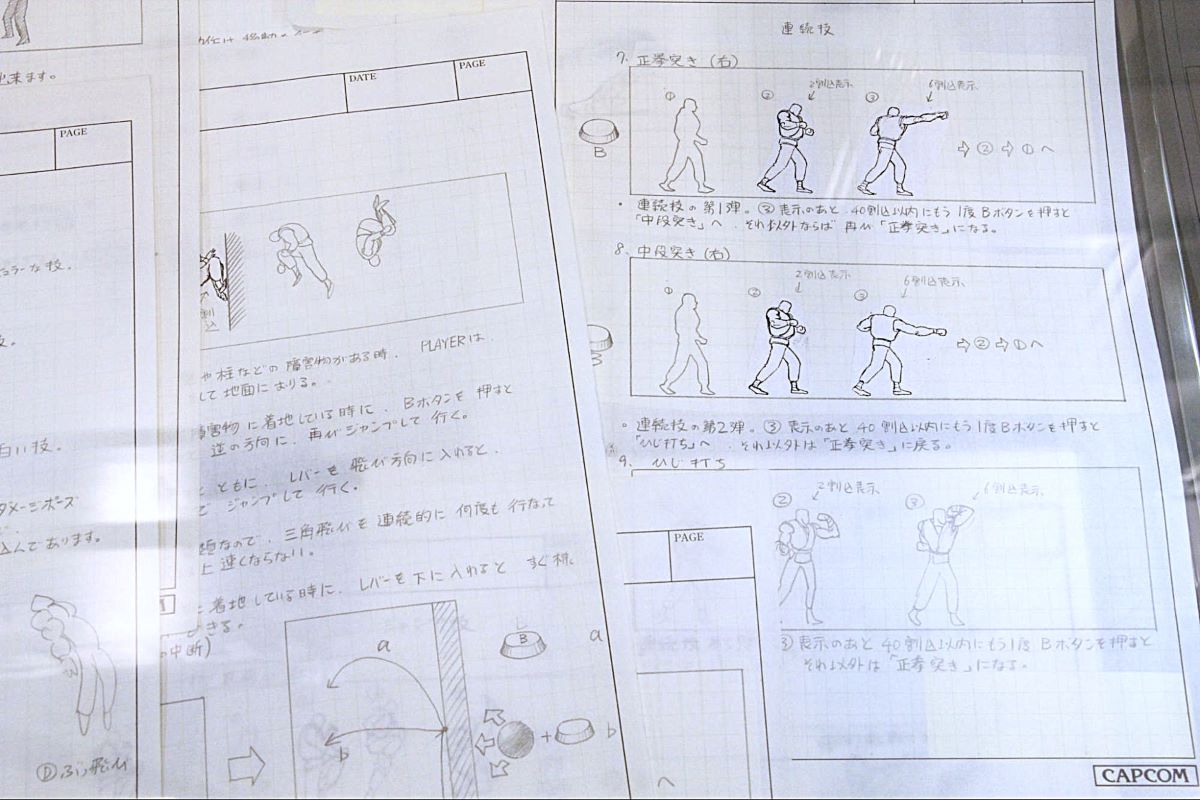

『ストリートファイターII』の続編を生み出そうとする苦しみ

そんな『ファイナルファイト』を経て、西谷氏やあきまん氏らは『ストリートファイターII』を生み出し、ビデオゲームの歴史に残る巨大なヒットを達成します。しかし、そのヒットがあまりにも大きすぎたのか、次回作を生み出すことに苦心していました。

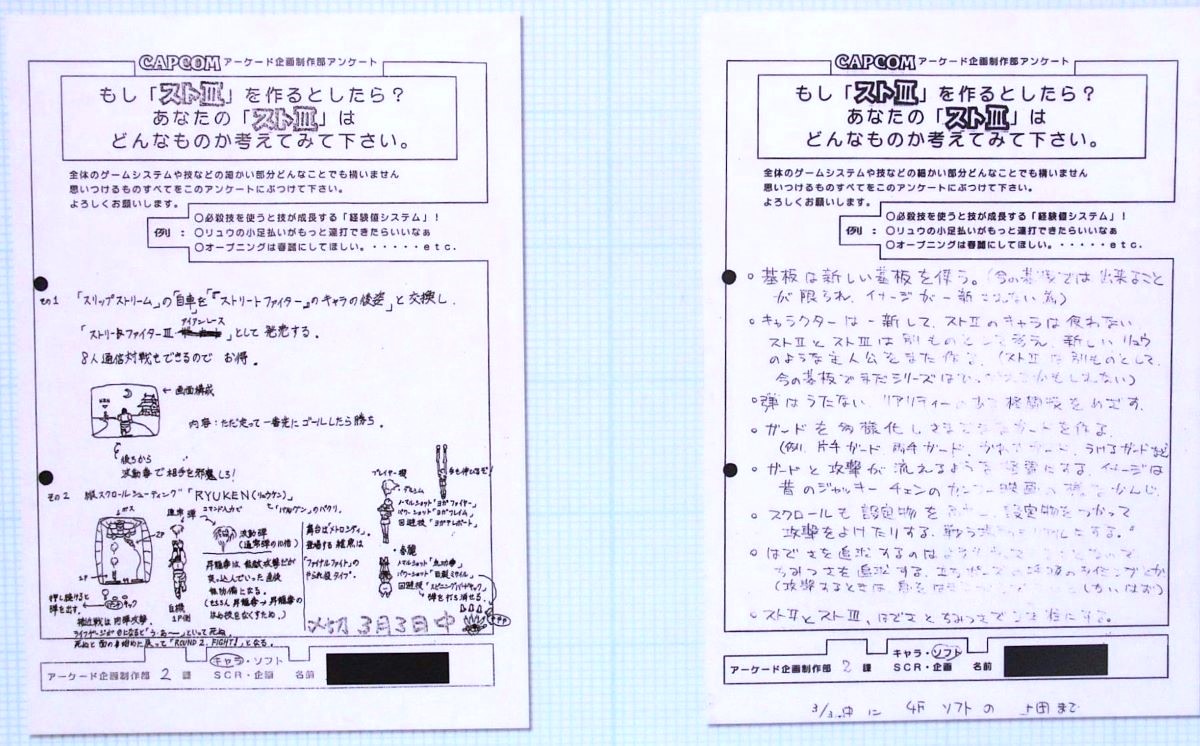

そんな『ストリートファイターIII』の開発が本格化する以前に、当時のカプコンアーケード企画制作部にて大規模なアンケートを実施していました。今回の展示では、「もしストIIIを作るとしたら?」という企画部スタッフによるアンケート回答も公開されていました。

企画部のアンケートでは、カプコンのレースゲーム『スリップストリーム』風に格闘家が路上レースするという無茶な案のほか、格闘技としてのリアリティを追求する案などが挙がっていた

「女だけのストllになったときは僕にビジュアルをやらして下さい」とだけ投げやりに書かれた意見もある

今でこそ『ストリートファイターIII』は対戦格闘ゲームの名作として、今でもプレイされ続けていますが、当時のカプコンは開発までにかなりの試行錯誤をしていたことが伺えます。大ヒットを生み出してしまった後の悩みを会社のレベルで抱えながら、次回作に挑んでいく難しさが感じられました。

牧野氏は、いまのクリエイターがこうした開発資料を読む意味は「温故知新」だと語りました。「新しいものを作ろうとするとき、昔のものはどうしていたかを知ること。たとえば『ストリートファイター』シリーズのリュウをひとつ作るにしても、波動拳という技の型を追うのではなく、作り手がどういう考えでその技の表現に至ったか」を見ていくことが重要だと指摘していました。

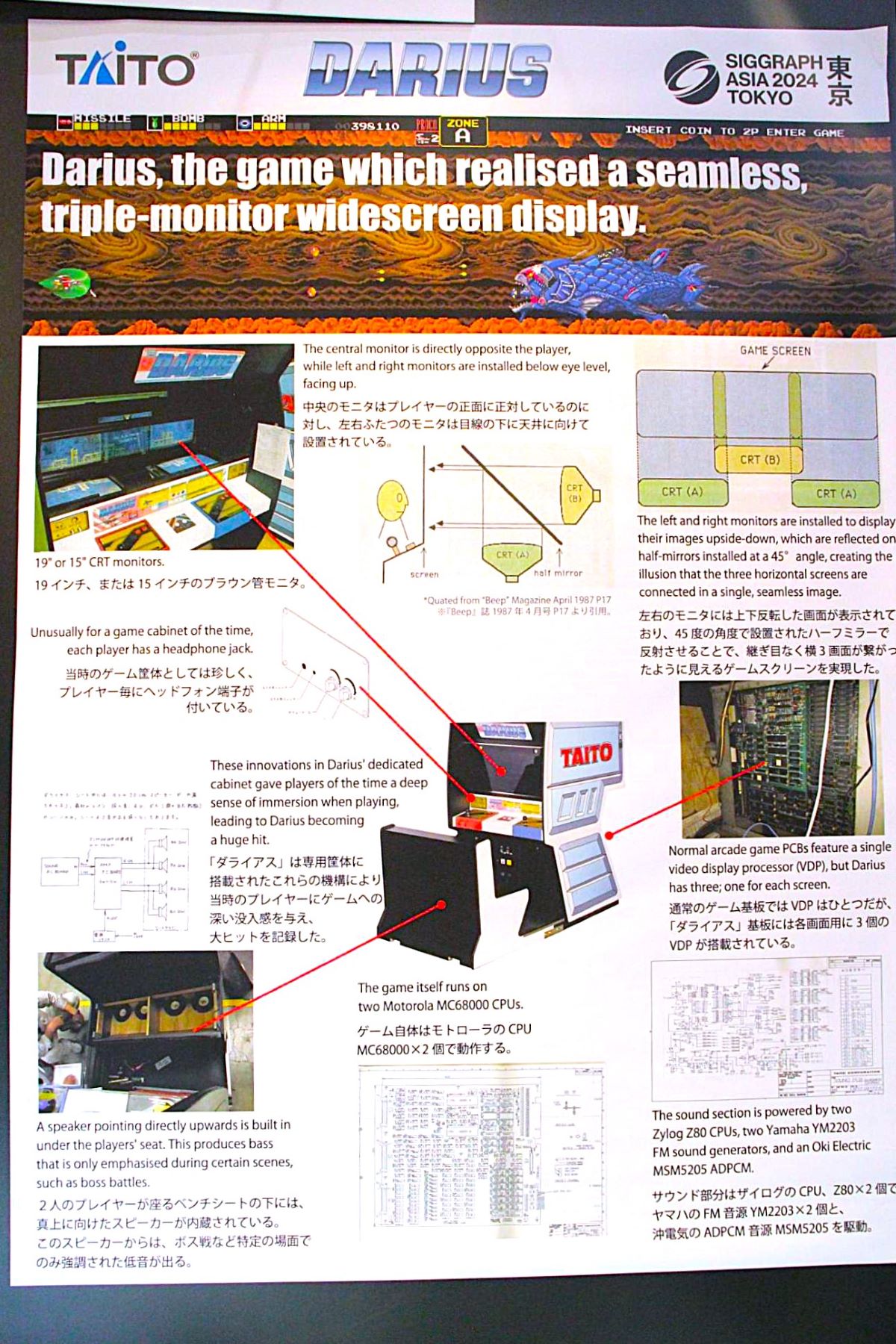

タイトー:公式だからこその『ダライアス』の徹底した移植作業

タイトーでは、アーケードの代表作のひとつ『ダライアス』の開発資料が展示されていました。こちらでは、「過去の名作の移植作業における、徹底したこだわり」について知ることができました。

解説はタイトーにてプロデューサーを務める外山雄一氏。『ダライアス』の資料の保存と、移植作業について教えてくれました。

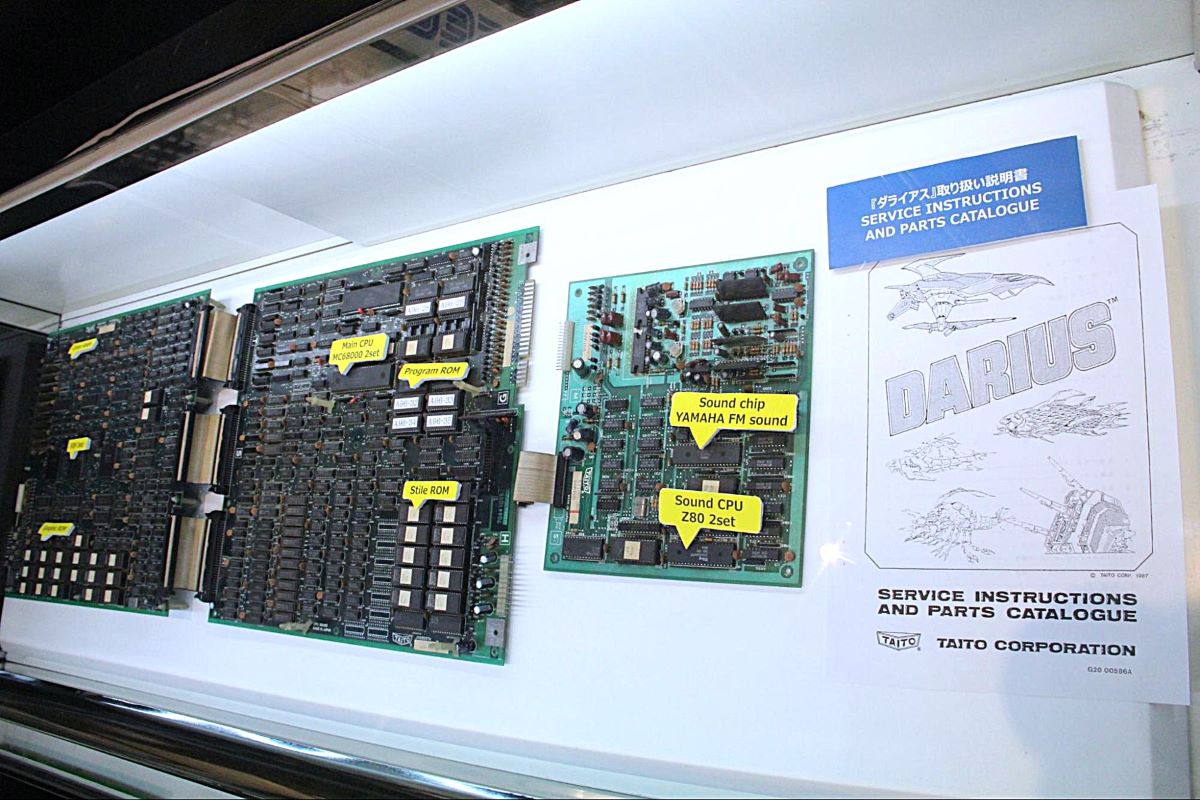

『ダライアス』の基板。実機にはこれらを重ねた状態で収められていた

『ダライアス』の特徴と言えば、ワイドスクリーンによる巨大な筐体で豪華なシューティングゲームを実現したことでしょう。本作のアーケード基板は3枚を重ねたものを使用していました。本展示では、そんな基板を広げて公開しており、CPUなどのパーツを見ることができました。

『ダライアス』筐体の各種情報。オフィシャルならではの、スクリーンやスピーカーの情報が解説されている

『ダライアス』移植にあたっては、タイトーで保存していたハードウェア資料とROMデータを、開発会社である(有)エムツーに提供した上で開発が行われましたが、それでも移植が難しい部分は、筐体を取材/調査してプレイ感覚の再現を試みています。

外山氏によると、「過去のゲームの移植作業は、ネット上に流出しているROMデータ、オープンソースのエミュレーターなどを使えば低コストに出来てしまう」とのこと。しかしタイトーやエムツーは、あくまでそれらは移植の参考にするだけに留めており、自社で保管しているROMのデータやハードウェア資料を元にしています。

「エミュレーターではわからない情報を、オフィシャルは持っている」と外山氏はIPホルダーならではの意見を述べています。実際、エムツーと共に移植作業を行うとき、筐体から音周りがどのように鳴っているかなども詳しく調査したといいます。

ここまで調べながら移植する理由として「細かくやらないと、怪しい出来になる」と外山氏は語ってくれました。ファンのなかには、思い入れの強さからか細かく見ている方も多いだけに、生半可な移植はすぐに見抜かれてしまうこともプレッシャーになっているとのことです。

タイトーによる開発資料の保存活動をまとめたポスター

こうした『ダライアス』の開発資料や、移植作業から今のクリエイターが学べることは何でしょうか。外山氏は「基本的に年寄り向けの活動。好きな人の愛でやっているところがあります」と答えてくれましたが、そうしたスタンスだからこそ詳細な移植が出来るのかもしれません。最後は「好きだからやる、愛があるからやる」のがゲーム開発とも言えるでしょう。

過去の開発資料から今のクリエイターが学べること

今回展示されたスクウェア・エニックス、セガ、カプコン、そしてタイトーといった企業の開発資料とその解説からは、歴史的な情報だけではなく、今日のゲーム開発にも生かせる情報が数多く織り込まれています。

大手メーカーによる開発資料の保存活動や展示活動は、今後も増えていくものと見られます。クリエイターが過去の資料から学べることは多く、そこでは現在のゲーム開発を円滑に進めるヒントを得られるかもしれません。

また、逆にクリエイターやパブリッシャーも今後は開発資料を残しておくことで、後続に知見を共有する機会を増やせるほか、ビジネス面では開発してきたIPを新たに活性化できる可能性が見えてくるでしょう。

今回の展示から、ビデオゲームはリリースされたタイトルを遊ぶだけで終わりではなく、今後は開発の裏側も公開していくことで「さらに長い射程で愛されるもの」にできるという可能性が見て取れました。

「SIGGRAPH Asia 2024」公式サイト

「ジャンル複合ライティング」というスタンスで活動。ビデオゲームを中核に、映画やアニメーションをはじめ、現代美術から格闘技、社会など数多くのジャンルを横断した企画やテキストを執筆している。