どのように遊んでもらうのか、どういった感情をプレイヤーに想起させたいのか。さまざまな要素を緻密に組み上げて「ゲーム」として落とし込むゲームデザインの工程は非常にクリエイティブですが、身に付けるのが難しい分野でもあります。今回はゲームデザインやゲームメカニクスの実例や学び方について、GameDesignLab 濱村 崇氏にお話をお伺いしました。

INTERVIEW & TEXT / 神山 大輝

INTERVIEW / 佐々木 瞬

目次

デザイナーからディレクターへ、そして独立までの道のり

――自己紹介をお願いします。

濱村 崇と申します。代表作として『星のカービィ 参上!ドロッチェ団』ではディレクターを務め、この他にも多くのカービィ作品に長年関わってきました。

キャリアのスタート地点はデザイナーで、1993年頃にスーパーファミコンタイトルのドッターとして仕事を始めました。その後は株式会社ライジングに転職し、さらには一度独立してイラストレーターとしても仕事を行っていました。次第にキャラクターデザインの仕事から企画までを広く扱うようになり、『ザ・キング・オブ・ファイターズEX2』には企画職として関わっています。その後、株式会社フラグシップに入ってからカービィシリーズに携わるようになりました。これが31歳頃で、そこから20年近くハル研究所と関わってきました。

――デザイナーからイラストレーター、そして企画職を経てディレクターというのはユニークなキャリアだと思います。

私はゲームが大好きでしたし、学生時代からイラストも好きで良く描いていました。当時はゲームの専門学校がなかったので、まずはアルバイトとして会社に所属してゲーム開発を覚えようと考えたんです。

また、ライジング時代には『ブラッディロア』のディレクターによく企画を持って行っていました。「こんなことが出来たら良いな」というアイデアをたくさん出して、いつも見ていただいていたんです。そういった経緯から、独立後はライジング時代の先輩経由でイラストレーターだけでなく企画の仕事を頂くようになりました。

――スーパーファミコン時代から現在に至るまでゲーム業界を渡り歩いた濱村さんがあえて独立の道を選び、そして『GameDesignLab』を立ち上げたのか、その経緯を教えてください。

ハル研究所に入社してから、社内でさまざまな人とゲームデザインやゲームの作り方について情報交換をする機会が増えました。ここで、私自身の経験から”当たり前”と思っていたゲームメカニクスやゲームデザインの考え方は、実際には当たり前ではなく貴重な情報であることに気付きます。40代になってからは、これらの情報をオープンにしたいと考え始めたんです。

――これまでの業務から得た知見をオープンにすることが、なぜ必要だったのでしょうか。

私はディレクターとして「いい仕事」をたくさんやらせていただきました。決して自分の実力だけでなく、そこに至るまでに多くの人が自分を助けてくれていたんです。だから、なにかいい形でゲーム業界に恩返しがしたかった。自分が受け取ったものを、いまゲーム業界や個人でゲームを作っている人に伝えるべきだと考えました。

また、セルフブランディングの一環としての側面もあります。自分が定年退職を迎える時代は、恐らく健康なうちは働き続けましょうという社会になっているだろうと思います。

私は死ぬまでゲームを作りたいので、今のうちから若い方に「濱村さんと一緒にゲームを作りたい!」と思ってもらえる存在になりたいと思ったんです。いまは情報の発信元にスポットライトが当たる時代にもなっていますので、恩返しの意味も含めて優れた情報を世の中に出していくことが、いつか自分にも返ってくるだろうと思ってGameDesignLabを始めました。

ゲームデザインを世の中に伝える「GameDesignLab」

――Twitterを中心に活動を続けるGameDesignLabですが、改めて概要を教えてください。

GameDesignLabでは、ゲームメカニクスやゲームデザインなどのクリエイター向け情報を発信しています。なるべく多くの面白い作品が世の中に生まれるよう、まずは自分が培ったゲームの作り方に関する情報を広くお伝えしています。現在はアウトプットに対してどういった反応が返ってくるのかを見ている状況で、このためにTogetterに情報を集めています。

最終的な目的は皆さんのゲーム開発のお役に立つことですが、そのために今はニーズを確認しながらやり方を試行錯誤している段階になります。

――これまで、特に反響の多かった投稿を教えてください。

【ゲームデザインによくある「3すくみ」の話】

「3すくみ」を入れればゲームが面白くなるわけじゃないんです。

実は「3すくみ」そのものに面白さはありません。

「3すくみ」のもつ機能を理解して、どこかに仕組みをチョイ足しする事で面白くなります👍

(いろんなチョイ足しがありますよね🙂) pic.twitter.com/3mmePt6Phu

— 濱村 崇 / GameDesignLab (@GDLab_Hama) May 13, 2022

【ゲームデザインによくある「3すくみ」の話】

「3すくみ」を入れればゲームが面白くなるわけじゃないんです。

実は「3すくみ」そのものに面白さはありません。

「3すくみ」のもつ機能を理解して、どこかに仕組みをチョイ足しする事で面白くなります👍

(いろんなチョイ足しがありますよね🙂) pic.twitter.com/3mmePt6Phu

— 濱村 崇 / GameDesignLab (@GDLab_Hama) May 13, 2022

3すくみの話は、ゲームクリエイターの皆さんから反響が大きかったです。3000RT、7500いいねと、お陰様でなかなか伸びていますね。でも、実はこれは描いているときに「当たり前のことを書きすぎちゃったかな」と思っていたんですよ。まあいいか、と思って投稿したら予想以上に伸びたので、驚きました。

――「じゃんけんはゲームなのか?」といった話題は、実際にゲーム系の専門学校でも良く取り上げられる話題かと思います。単純な運ゲーではなく、どのような要素を入れたらゲームになるのかを考えるのは良い学習になりますね。

感想は「自分もこう思っていた!」というものが多かったです。そうそうこれこれ、といった反応ですね。皆さん自分でなんとなく考えていても、こうして言語化してハッキリ見せられた経験は少ないのではないかと思います。

言語化して投稿したことで、ひとつ議論の土台が出来たというのが大きかったように感じています。わざわざタイトルを「単純な3すくみは面白くない」としたのも、議論の上でそれを否定しても良いからなんです。

――しっかりと言語化した資料を用意して議論の土台とするのは良いですね。実際、TwitterだけでなくTogetterコメント欄も非常に伸びています。これとは逆に、「予想よりも反響が少なかった」というネタはありますか?

「いろんな体験をしよう」シリーズは、もっと伸びると思っていたんです。これは「自分でも良いこと言ってるな」と思って、イラストも気合いを入れて描いています。

「いろんな体験をしよう③」

ゲーム内の世界感や設定には【フィクションの成分】が含まれていて、その成分がゲームのルールや目的を明瞭にしてくれています。

お客さんが自然に受け入れてしまう「違和感の無いフィクション」を作るためには、多くのリアルを体感し、その数多の体験を土壌とするのです。 pic.twitter.com/49GpalAmIz

— 濱村 崇 / GameDesignLab (@GDLab_Hama) June 1, 2022

「いろんな体験をしよう③」

ゲーム内の世界感や設定には【フィクションの成分】が含まれていて、その成分がゲームのルールや目的を明瞭にしてくれています。

お客さんが自然に受け入れてしまう「違和感の無いフィクション」を作るためには、多くのリアルを体感し、その数多の体験を土壌とするのです。 pic.twitter.com/49GpalAmIz

— 濱村 崇 / GameDesignLab (@GDLab_Hama) June 1, 2022

「いろんな体験をしよう②」は、ものの見方の解像度の話を説明しています。ゲームづくりは、”面白さ”を綿密に積み重ねていくことが必要です。このため、インプットのきめ細かさが重要です。

このツイートの引用RTで覚えているのは「体験の解像度が高ければ、例えばキャンプのシーンで焚き火を雪の上に置いたりしない」というもの。これは本当にその通りで、よくよく物事を見ていればこういったミスは起き得ないはずなんです。

「いろんな体験をしよう②」

体験って、何も特別な日だけじゃないんです。日常にも沢山ひそんでいます。

そういう所を見逃さず。記号化せず。カテゴライズせず。自分の感情や感覚に敏感になる事で、いろいろな事に気づくはずです。

私はそういうのが「本当の体験」なのかなって考えてます。 pic.twitter.com/c6llSrMFY5

— 濱村 崇 / GameDesignLab (@GDLab_Hama) May 30, 2022

「いろんな体験をしよう②」

体験って、何も特別な日だけじゃないんです。日常にも沢山ひそんでいます。

そういう所を見逃さず。記号化せず。カテゴライズせず。自分の感情や感覚に敏感になる事で、いろいろな事に気づくはずです。

私はそういうのが「本当の体験」なのかなって考えてます。 pic.twitter.com/c6llSrMFY5

— 濱村 崇 / GameDesignLab (@GDLab_Hama) May 30, 2022

私は解像度が高い人を目盛りが細かい人と表現しています。目盛りが細かい方の中には、本当に繊細なレベルデザインなどを得意とする方もいます。逆に、目盛りが荒い人は大雑把にキャラクター描いたり、なぜここにキャラクターがいて、なぜ主人公は突然そんなこと言うのか?という展開を作ってしまったりします。

――とても良いことを言っていると思いますが、もしかすると体験シリーズは「ゲームづくりと直接的に結びつかないもの」と考えられてしまっているのかも知れませんね。

そうかも知れません。おっしゃる通り、直接的に役に立ちそうなものの方が伸びている傾向にあります。例えば「企画書の書き方」は、自分の予想を越えて反響がありました。

【企画書のかきかた】テクニック編

企画書を見やすくするだけで、受け手の印象も変わります!

ゲームクリエイターは「受け手の事を考える」のがとっても大切なので、普段からたくさん意識をしてみましょう。

今回は、情報を整理する事による見やすさアップのお話です。 pic.twitter.com/UOF3I4ozoU

— 濱村 崇 / GameDesignLab (@GDLab_Hama) June 19, 2022

【企画書のかきかた】テクニック編

企画書を見やすくするだけで、受け手の印象も変わります!

ゲームクリエイターは「受け手の事を考える」のがとっても大切なので、普段からたくさん意識をしてみましょう。

今回は、情報を整理する事による見やすさアップのお話です。 pic.twitter.com/UOF3I4ozoU

— 濱村 崇 / GameDesignLab (@GDLab_Hama) June 19, 2022

こちらは自分ごとという感じが強いのかも知れませんね。

――その意味では、今の状況は本当に語りたいことの一歩手前の投稿のほうが伸びているということになりますね。読者を育てていく姿勢も必要かも知れません。

Twitterの場合は常に途中参加の方がいるので、順序立てて説明していくのは難しいかも知れません。コミックスのように1巻、2巻と続いていれば分かりやすいですが、いまはニーズを拾いながら「どうまとめていくべきか」を考えるフェーズになります。この先の展開として一番考えやすいのは書籍化ですが、もう少しTwitterを続けながら次のアクションを考えていこうと思っています。

セルフブランディングとしてのTwitter運用術

――ニーズ分析をしながら投稿の順序を考えるなど、戦略的にTwitterを運用している印象があります。投稿を作成するまでの手順を教えてください。

投稿するネタはノートに書き溜めていて、既に100項目以上になっています。このネタをもとに、毎朝2時間ほど掛けてCLIP STUDIO PAINTで描き上げています。セルフブランディングという意味では、このアカウントではゲームデザインの話だけをすると決めています。ご飯の写真などは上げないで、全部ゲームの話です。

――現在進行系でゲームのディレクターをやっているからこそ、出てくるネタもあるかと思います。

それは本当にそう思います。現場にいると毎日アイデアが出てきますからね。その意味では、セピア調の背景で「ゲーム業界のよくある話」を描く箸休め的な投稿も行っています。この投稿に反応する方は、きっとゲームを作っている方だと思いますね。

箸休めとしての役割だけでなく、こうした投稿を行うことで「しっかり現場でやっている人間なんだ」と認知していただくとともに、自分自身に共感を持ってもらうという意味合いを持っています。

おかしい…😨

確かにパラメータ調整して良くなったと思ったのに、よく確かめてみるとパラメータ効いてないぞ!?

あれれれ…???😭

【教訓👀】

パラメータ調整する前に、大きな値を入れて「正しく効いているか確かめよう❗️👍 pic.twitter.com/2QWnwNHkUe

— 濱村 崇 / GameDesignLab (@GDLab_Hama) June 14, 2022

おかしい…😨

確かにパラメータ調整して良くなったと思ったのに、よく確かめてみるとパラメータ効いてないぞ!?

あれれれ…???😭

【教訓👀】

パラメータ調整する前に、大きな値を入れて「正しく効いているか確かめよう❗️👍 pic.twitter.com/2QWnwNHkUe

— 濱村 崇 / GameDesignLab (@GDLab_Hama) June 14, 2022

ゲーム業界かるた「そ」

「それやるなら最初に言って」

やりたくない訳じゃない。

今言われても困っちゃう。

最初からそう作っていれば出来たんです!

さて。強引に実装するか…作り直すか…あきらめるか…

こうならないためにも初期段階で【やりたい事の洗い出し】が大切なのです! pic.twitter.com/K7qKviYWqV

— 濱村 崇 / GameDesignLab (@GDLab_Hama) May 31, 2022

ゲーム業界かるた「そ」

「それやるなら最初に言って」

やりたくない訳じゃない。

今言われても困っちゃう。

最初からそう作っていれば出来たんです!

さて。強引に実装するか…作り直すか…あきらめるか…

こうならないためにも初期段階で【やりたい事の洗い出し】が大切なのです! pic.twitter.com/K7qKviYWqV

— 濱村 崇 / GameDesignLab (@GDLab_Hama) May 31, 2022

――パラメータ調整などは「あるある」だと思います。単純に面白いだけでなく、現場に寄った話題を投稿することで濱村さん自身の信頼度を高める目的もあるということですね。

そうです。ただし、単純に「ゲームの作り方を教えます」というだけでは、どこのえらい先生が喋っているんだ?となってしまいますので、読者の方が共感しやすい「らぼちゃん」というキャラクターを作っています。らぼちゃんが、読者の代わりに投稿ネタに反応するという感じで描いています。

――らぼちゃんの誕生秘話について教えてください。

Twitterアカウントを開設したのは4月頃でしたが、そういえばアイコンがないな、と。なにかキャラクターを作らないとと思って、急いで描いたのがらぼちゃんです。三つ編みが鎖状になっていたり、スチームパンクっぽい雰囲気を出していたり、ゲームメカニクスを意識したデザインにはしていますが、実は結構後付けの存在だったりもします。

また、投稿頻度を考えると、描きやすいキャラクターである必要もありました。「メガネと三つ編みがあればらぼちゃん」というように簡略化しても認知できるデザインになっているので、日頃の工数削減にも繋がっています。

テクニックの組み合わせでエンターテイメントを作る「マジック」との関連性

――少し突っ込んだことを聞かせてください。ゲームデザインは体系化が難しい分野で、書籍や講演もケーススタディとしての事例紹介が多いという印象を持っています。

GameDesignLabとしての活動を行う背景には「ゲームづくりの知識を広めたい」という想いがあることは伺いましたが、どのように広めていくのか、教え方の持論や理想はお持ちですか。

まず、社内教育をそのまま世の中に役立つよう置き換えるのは不可能です。ゲーム会社の中では、プロジェクトの問題が具体化されて目の前にあることがほとんどです。それをどのように解決するかをプロセスから教えたり、その考え方をチームに広めたりすることが実践的に行なえます。一方において、世の中には「具体的なテーマ」が存在しません。ここが大きな違いです。

――他分野で、これを解決するヒントになりそうな分野はありますか。

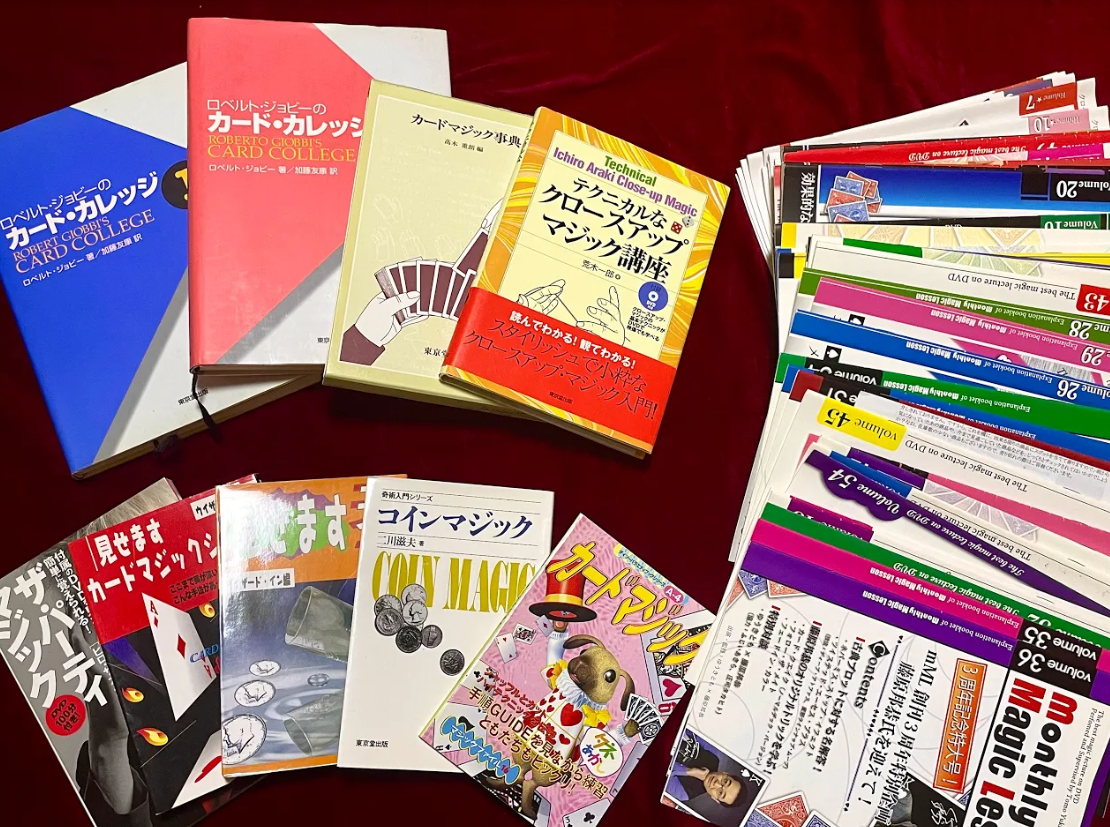

パッと思いついたのは、マジックが近いかも知れません。私は10年ほど前に手品にハマっていたことがあって、例えばカードマジックはいくつかのコントロールの技術の集合で作られているんです。好きなカードを引いてもらうコントロールや、もらったカードをデッキのどこに置くかのコントロール、これを気付かれないように行う技術が体系化されています。このコントロールの組み合わせで、オリジナルの手品が作れるわけです。

――確かに、ダブルリフトやパームのような重要テクニックには、名前がついて体系化されていますね。

テクニックがあれば、「あなたが引いたカードを当ててみましょう」という遊び方だけでなく、「私は超能力者だ」という言い方もできる。あるいは、ストーリーに紐づけた手品を作ることもできるわけです。ひとつひとつの技術をライブラリのように組み合わせて、どのようにお客様を楽しませるかがマジックなので、この部分は近いかも知れません。

――つまり、テクニックとしての部品や道具と、ストーリーとして組み立てるクリエイティブが分離していると考えているわけですね。翻って、ゲームにおけるテクニックはどういったものがあるのでしょうか。

例えば、3すくみは部品だと思います。この道具にどんな道具を足せば楽しい遊びになるのか、どんなクリエイティブを足せば良い作品になるのかを考えるのが大切だと思います。

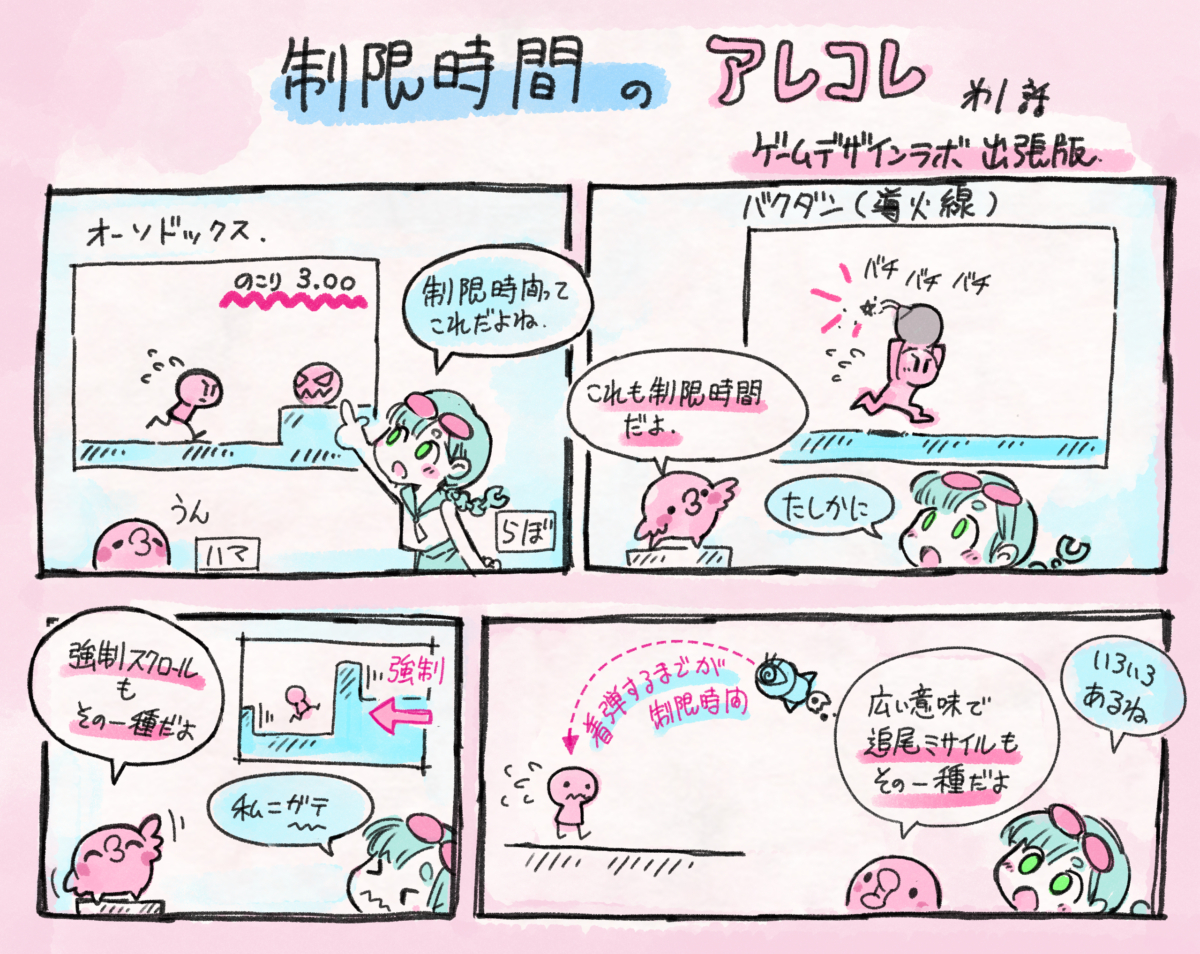

――ここに足す部品としては、例えば「リスクとリターン」や「制限時間」などでしょうか。

その制限時間の入れ方も多様ですよね。フィールド上に爆弾を置いて、それが明滅して時間を知らせるのも制限時間ですし、敵の追尾ミサイルがこちらに向けて飛んでくるのも短期的には制限時間です。強制スクロールも広義では制限時間に含まれますね。単純なタイマーだけでなく、いろいろなテクニックがあります。

――他にも「大群から逃げ切る」なども挙げられますね。こうしたひとつひとつの部品にストーリーを付けて亜種としてアレンジして作品を生み出すということですね。

その通りです。ちなみに、制限時間を入れるとなぜ面白いのかは言語化できます。これは「プレイヤーの思考力を落とす」ということです。パニックになって思考力が落ちると簡単なミスをする。ミスしてゲームオーバーになって、そこで制限時間から開放されると、「あれ?なんでこんな簡単なことでミスをしたんだ?」という方に思考が向きます。そして再挑戦をして、少しずつ上手くなっていく。この過程と、クリアした時の達成感が楽しいわけです。

――これこそが制限時間という部品の「効果」の部分ですね。

そう考えると、思考力を落とす方法はたくさんあるんですよ。ボスから攻撃されていて、避けるだけなら簡単ですが、たまにアイテムが落ちると「取るかどうか」で判断が生まれる。判断が生まれると、避ける思考力を一時的に下げることができます。レベルデザイン側はこっそりとネタを仕込みますので、プレイヤー自身は自分の思考力が下がっていると認知できません。

これさえ分かれば、制限時間をギリギリに設定する必要がないということが分かりますよね?思考力を落とすためには、プレイヤーの目の前の爆弾がバチバチ音を立てているだけでも良いわけです。そのシチュエーションを考えるのが大事で、設定値でシビアにギリギリのラインを狙う必要はありません。

ゲームデザインはどう学べばいい?

――プログラムなどの職種は育成の道筋が見えている感覚がありますが、企画やゲームデザインは教え方・学び方が難しいと思います。濱村さんが、ゼロから誰かにゲームデザインを教えるとしたら、どのような手順を選びますか。

実際にやる場合は、課題を出して作ってもらう形式になるとは思います。結局、どの分野でも課題にぶつかって問題を解かないと実力が付きません。

例えば「紙と鉛筆とサイコロでゲームを作ってみよう」という課題に、ひとつ要素を付け足したお題を出してみます。「歳の離れた兄弟がいて、小さい子でも頑張れば勝てるようなゲーム。そして、小さい子からもう一度お兄ちゃんを誘いたくなるようなゲームを考えてみてください」といった形ですね。

――既存のゲームにひとつ要素を足した作品を作るということでしょうか。

そうですね。ただし、本当の意味では具体的なやり方よりも「失敗しても良い状況」をいかに用意するかが大切だと思っています。一般的には、会社だと先輩や上司に途中で止められて、失敗経験を積むのが難しいですよね。このまま自分の考えで最後まで行ったらどうなっていたのかな?という結果がなかなか得られません。でも、成功すると信じてやっていたことが失敗したときが一番学びがある。質の良い失敗をたくさんできるのが成長の肝だとは思います。

――一方において、自分の感覚では「人を巻き込んで失敗したくない」という気持ちもあります。企画職の場合は1人でゲームを作り上げるのが難しいと思います。どのように進めるのが良いでしょうか?

私が中高生の頃は、トライアンドエラーが早くて友達同士で遊べる「すごろく」づくりをやっていました。このルールなら、ゲームがどういうふうに展開して、どういうふうに決着するのかを先に想像していくのが大切です。つまり、仮説が実際に成功するかを確かめています。

他方、現在は1人でゲームを作る環境も整っていますよね。Twitterを見ていても、「これを本当に1人で作ったのか!?」と思えるようなクオリティの高い作品が出てきます。アセットも無料でつかえるものが多く、ゲームエンジンも進化していますので、やはり自分で作品を作るのが最良の勉強にはなりそうです。

――確かに、今であればゲームエンジンを使って簡単にトライアンドエラーを繰り返すという文脈も成立します。失敗の前には仮説がありますが、この仮説の立て方も「はじめてゲームをつくる人」にとってはハードルが高いはずです。

私のような個人でできることとして、まずは「ゲームデザイン」というものが存在するということを皆さんに知っていただくことが大切だと考えています。アイデアだけあればゲームが完成すると思っている方が多いですが、実際には先ほど言ったようなゲームデザインのテクニックを組み上げてゲームを作っていくわけです。

ーそのゲームデザインのノウハウを伝えるために、GameDesignLabが存在するということですね。この記事は学生の方も見られているかも知れませんが、今のうちから習慣化しておくべきことがあれば教えてください。

分析してアウトプットする癖をつけると良いと思います。私の息子もゲームづくりに興味があるそうで、いつも「アニメでも漫画でも、鑑賞したらその場で分析してTwitterに投稿すると良いよ」とアドバイスしています。分析が正しいか間違っているかは関係なく、自分なりに観たものを言語化する経験は重要です。続けるうちに分解能も上がるはずです。

一番簡単なのは、自分が心動いた瞬間に対して、なぜそう感じたのかを言語化すること。例えば「真っ暗闇のシーンから光があふれるシーンに移動したとき、その情景と主人公の気持ちが合致していたから感動した!」などでしょうか。それが正しいかどうかは関係なくて、まずは自分の感想でいいんです。

――ありがとうございます。最後に、これからゲームづくりを志す方に向けてメッセージをお願いします。

ゲームを作るときは、まず「誰のために作るのか」を考えて欲しいと思います。世の中皆を喜ばすために作るのか、自分が喜ぶために作るのかでは、出来上がる作品が全く違ってきます。ぜひ、遊んでくれる皆が笑顔になれるゲームを作って欲しいと願っています。

この時のコツが「身近な友達や家族の顔を思い浮かべて、その人が喜んでくれる顔を想像する」ことです。漠然とした皆をターゲットにしてゲームを作るのは難しいので、具体的な顔を思い浮かべて作ると良いと思います。

皆さんが作ったゲームを、私自身も是非遊んでみたいです。その日が来るのを楽しみにしております。

GameDesignLab - Twitterゲームメーカーズ編集長およびNINE GATES STUDIO代表。ライター/編集者として数多くのWEBメディアに携わり、インタビューや作品メイキング解説、その他技術的な記事を手掛けてきた。ゲーム業界ではコンポーザー/サウンドデザイナーとしても活動中。

ドラクエFFテイルズはもちろん、黄金の太陽やヴァルキリープロファイルなど往年のJ-RPG文化と、その文脈を受け継ぐ作品が好き。

関連記事

注目記事ランキング

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

連載・特集ピックアップ

西川善司が語る“ゲームの仕組み”の記事をまとめました。

Blenderを初めて使う人に向けたチュートリアル記事。モデル制作からUE5へのインポートまで幅広く解説。

アークライトの野澤 邦仁(のざわ くにひと)氏が、ボードゲームの企画から制作・出展方法まで解説。

ゲーム制作の定番ツールやイベント情報をまとめました。

CEDECで行われた講演のレポートをまとめました。

UNREAL FESTで行われた講演のレポートやインタビューをまとめました。

GDCで行われた講演などのレポートをまとめました。

CEDEC+KYUSHUで行われた講演のレポートやイベントレポートをまとめました。

GAME CREATORS CONFERENCEで行われた講演のレポートをまとめました。

Indie Developers Conferenceで行われた講演のレポートやインタビューをまとめました。

ゲームメーカーズ スクランブルで行われた講演のアーカイブ動画・スライドやレポートなどをまとめました。

東京ゲームショウで展示された作品のプレイレポートをまとめました。

BitSummitで展示された作品のプレイレポートをまとめました。

ゲームダンジョンで展示された作品のプレイレポートをまとめました。

日本と文化が近い中国でゲームを展開するための知見を、LeonaSoftware・グラティークの高橋 玲央奈氏が解説。

インディーゲームパブリッシャーの役割や活動内容などを直接インタビューします。

今日の用語

ライトマップ(Light Map)

Xで最新情報をチェック!