パルコはなぜゲーム事業に取り組むのか?

――自己紹介をお願いします。

西澤:

田代:

福井:

――パルコはこれまでにもさまざまなカルチャー発信を行ってきましたが、ゲーム事業開発部(PARCO GAMES)を発足させた背景と目的について教えてください。

西澤:

パルコが長年培ってきた演劇や音楽などのカルチャーへの向き合い方をゲーム事業に応用するようなかたちで、独自のインキュベーションやプロデュースを店舗連動型で行えないかと模索する中で可能性を感じたため、事業開発部を立ち上げるに至りました。

――「カルチャーとの向き合い方」とは具体的にどのようなものでしょうか?また、ゲーム事業開発部以前にもゲームのイベントなどは行っていたかと思いますが、これも現在のPARCO GAMESメンバーが手がけたのでしょうか。

西澤: 広く浅くではなく、深く狭く、ターゲット層に深く刺さるような展開 を目指しています。

田代:

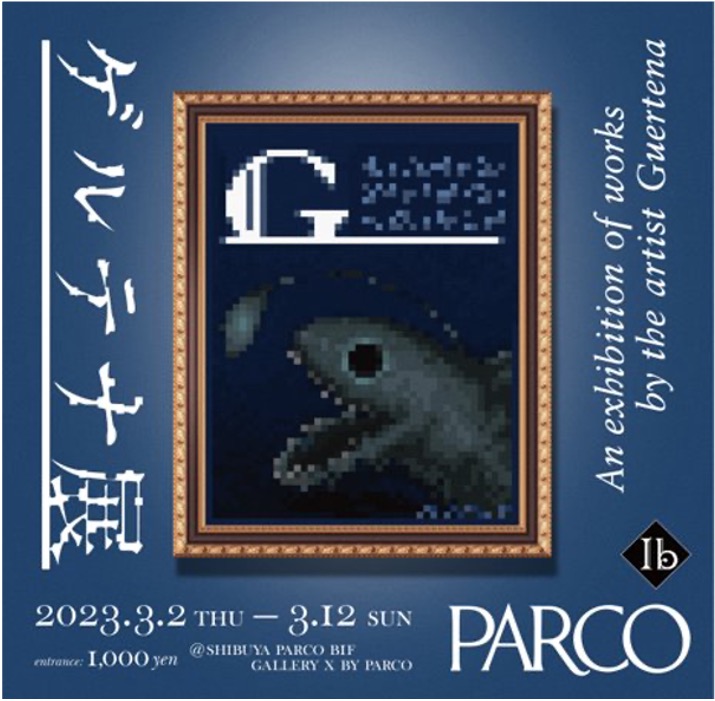

まず展覧会などの体験型企画においてゲームとの相性の良さと可能性を感じたのは、パルコがゲーム事業を立ち上げる前の2023年3月に開催したNintendo Switchの伝説のホラーアドベンチャーゲーム『Ib 』の展覧会「ゲルテナ展 」です。

VIDEO

『Ib』Nintendo Switch版パッケージ版発売日アナウンストレーラー

田代:

田代:

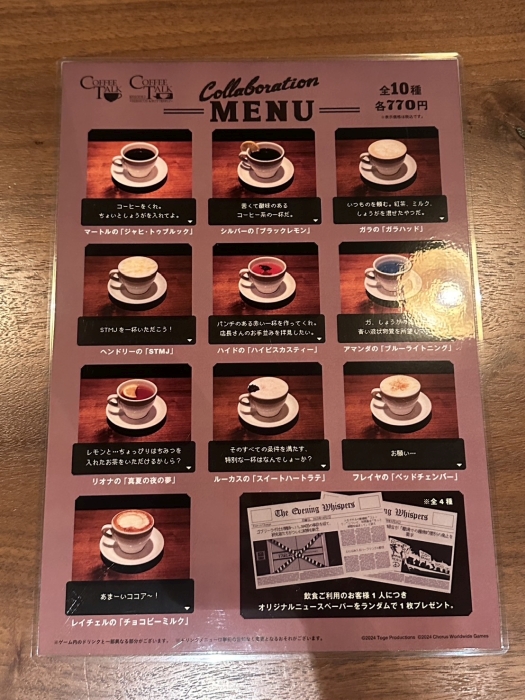

田代: COFFEE TALK Episode 1.5~SHIBUYA PARCO 」も同様の考え方で、ゲーム内のカフェに雰囲気が似ていたクラブクアトロがプロデュースするミュージックカフェ&バー「クアトロラボ」と連携し、ゲーム内で提供されるドリンクを再現する企画を成功させることができました。

2024年6月に開催された「COFFEE TALK Episode 1.5~SHIBUYA PARCO」

ゲーム事業開発への「パルコならでは」のアプローチ

田代: パルコならでは 」の企画を体現できると確信し、その後TRPG『カタシロ 』とパルコ演劇事業部との取り組みを行う(後述)など、日々チーム内で新たな企画のブレストを繰り返しています。

――既存の音楽事業部や演劇事業部と同様の取り組み方になるのでしょうか。

西澤:

例えば演劇であれば、公演自体をプロデュースします。ギャラリーであれば、ギャラリーの企画を開発していく目線を持ってプロデュースしています。一方、我々ゲームに関しては、現時点と今後で変わってきますが、個々のIPと協業していく中で、どのようなアウトプットにするのか、例えばコラボカフェのようなものを実施したり、メディア展開をしたりといったことを、パートナーとして一緒に作り上げていく方針を取っています。

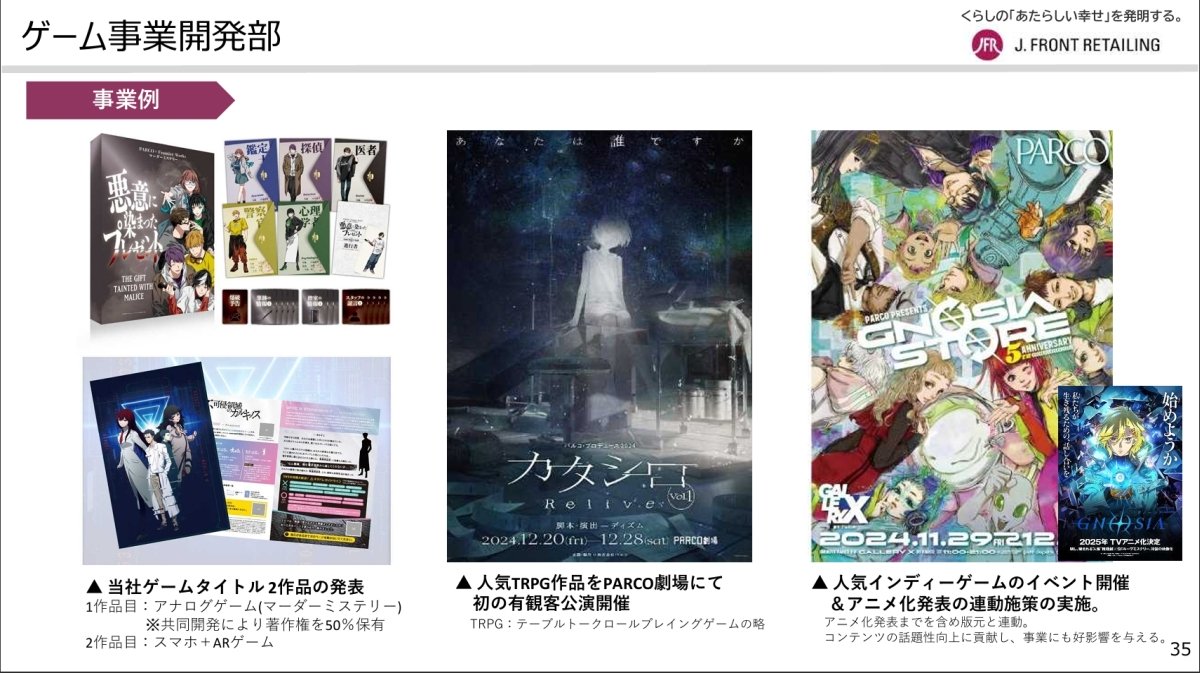

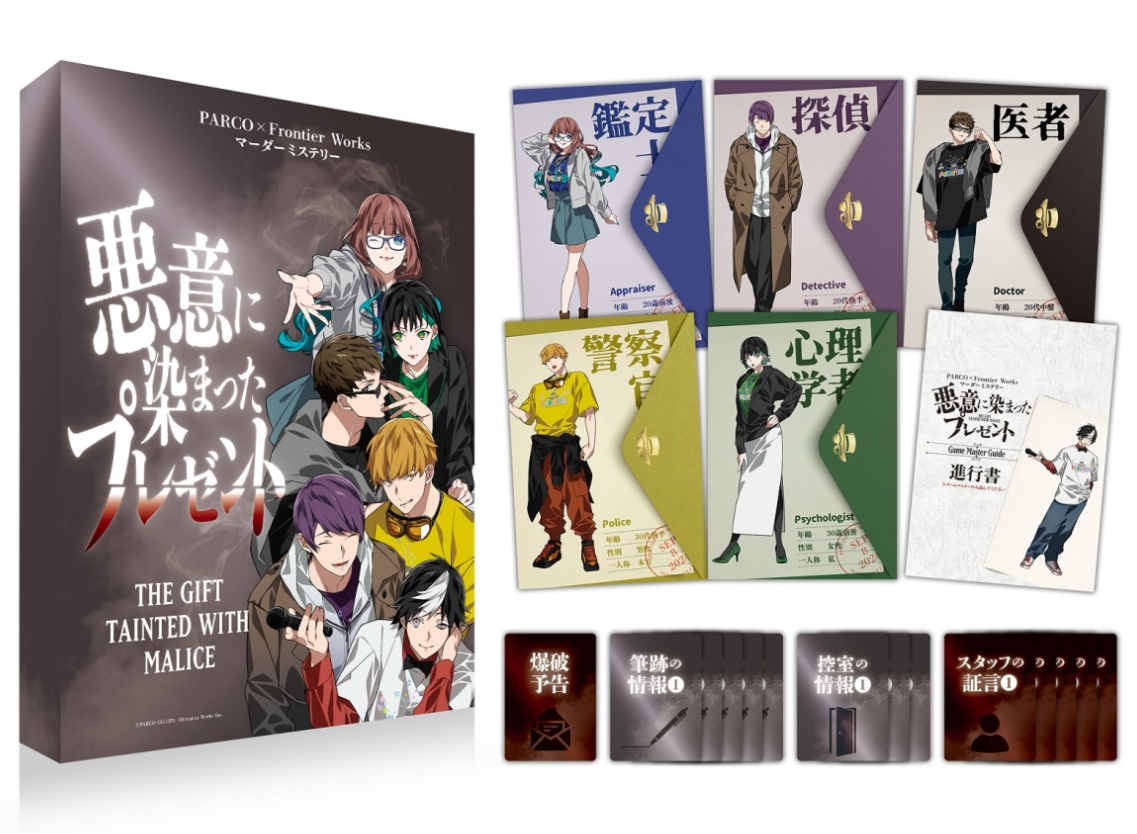

また、販促だけでなく、開発支援も行う可能性があります。 パルコとフロンティアワークスが共同開発したマーダーミステリー『悪意に染まったプレゼント 』のように、別のタイトルをローンチまでプロデュースすることもあるとは思っています。

――マダミスの話題も挙がりましたが、「ゲーム」の範囲はデジタルゲームもアナログゲームも、大規模タイトルもインディーゲームも全て対象となるのでしょうか?

西澤:

福井:

――なるほど、R&D段階だからこそ、対象を絞らずに手広くプロデュース活動を行っているということですね。いま現在ではインディーゲームシーンに対して積極的にサポート・プロモーションされているように見受けられますが、その背景と理由について詳しくお聞かせください。

西澤: ヨカゼミュージアム 」「ヨカゼの公園 」や「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2025 (以下、TIGS)」などの企画を実施しました。

Room6様はインディーゲームレーベルとして醸成されている世界観や雰囲気がとても心地よく、素晴らしいムードを持つヨカゼさんとの協業によりユーザーに違った価値提供や新たな発信ができると感じました。ゲームクリエイターさんとレーベルが一丸となってこのムードを大切にされているのだと感じました。

インディーゲームレーベル「ヨカゼ」による1日限定のコンサート・展示イベント、「ヨカゼミュージアム」

TIGSではゲーム業界と吉祥寺の街を組み合わせて魅力を伝えていくこと、この大きなイベントを創り、運営されているPhoenixx様の「前に進むパワー」に感銘を受けました。我々は吉祥寺PARCO屋上イベント全体をプロデュースし、また違うベクトルでのゲームのアプローチとして加わる事により吉祥寺エリアやTIGSの魅力貢献に繋がればという想いで取り組ませていただきました。

PARCO GAMESが示すアウトプットの方向性・多様性

――TIGSは私も現地参加しましたが、すごく盛り上がっていましたね。今後お付き合いしたいクリエイターやゲームとの出会いもありましたか?

西澤: 我々がレコメンドするタイトルはこういうものなんだ 」というメッセージはそこで伝わったかもしれません。

福井:

――TIGS で紹介された10作品は、どういった基準で選定されましたか?

福井: ムードを感じる作品 」というものを選定基準としました。クリエイターさんが持っている世界観が色濃く投影された作品は、イズム のようなものを感じます。

『でびるコネクショん 』は、ばやちゃお氏の世界観と溢れ出る好き が詰め込まれた、良い意味で「へき 」全開のクリエイティブがとても素敵な作品です。

福井: 南極計画 』は幻想的でありながらもどこか不穏で物悲しい空気感が秀逸な作品で、どんな旅が始まるんだろう?と好奇心を掻き立てます。

ゲームに興味をもつ動機は人それぞれだと思いますが、そこには必ず共感を呼ぶストーリー があって、クリエイターさんとお話ししている中でそのストーリーを重要視しました。

――一方で『DEATH STRANDING』や『龍が如く』など、メジャータイトルのイベントも開催されていますが、あれも同様の座組なのでしょうか。A/Bテストのような意味合いもあったのでしょうか。

西澤: DEATH STRANDING 』は5周年というアニバーサリーのモチベーションがあったので、「配送センターを再現する!」というアイデアでイベントを企画しました。結果的に海外ファンが数多く来場してくれる結果になりました。あれは作品の世界観の素晴らしさもありますが、それを「フィジカルな体験ができる」という会場型の展示に落とし込んだのが上手くいった事例でした。

『龍が如く 』は葬式がテーマでした。あれだけ多くのキャラクターが亡くなっていくゲームで、それぞれに焦点を当てるのは、きっとこれまでのアウトプットの中では別の視点だったのではないかと感じています。ああいう変化球を企画できるのも、我々の強みかもしれません。

――こうしたR&D的な活動の中で、PARCO GAMESとしてどのようなヒントを掴みましたか?

西澤: 「ゲームパブリッシャー」がパルコが目指すべき方向性であると感じました。 パブリッシャーという立場で我々が宣伝マーケティングを行うことはもちろん、タイトル自体をプロデュースする中でのアウトプットが、これまでにパルコが取り組んできた事柄との親和性が高いと感じています。

福井:

西澤: カタシロ~Relive vol.1~ 』という企画を実施しました。演劇事業とゲーム事業で一緒に取り組んだ事例として、我々がパブリッシングという立場でどのようなアウトプットができるかの提案の一つになったと思います。

PARCO劇場で開催された『カタシロ~Relive vol.1~』。カタシロ~Relive vol.2~ 』が開催される

プロデュースはインキュベーション目線で

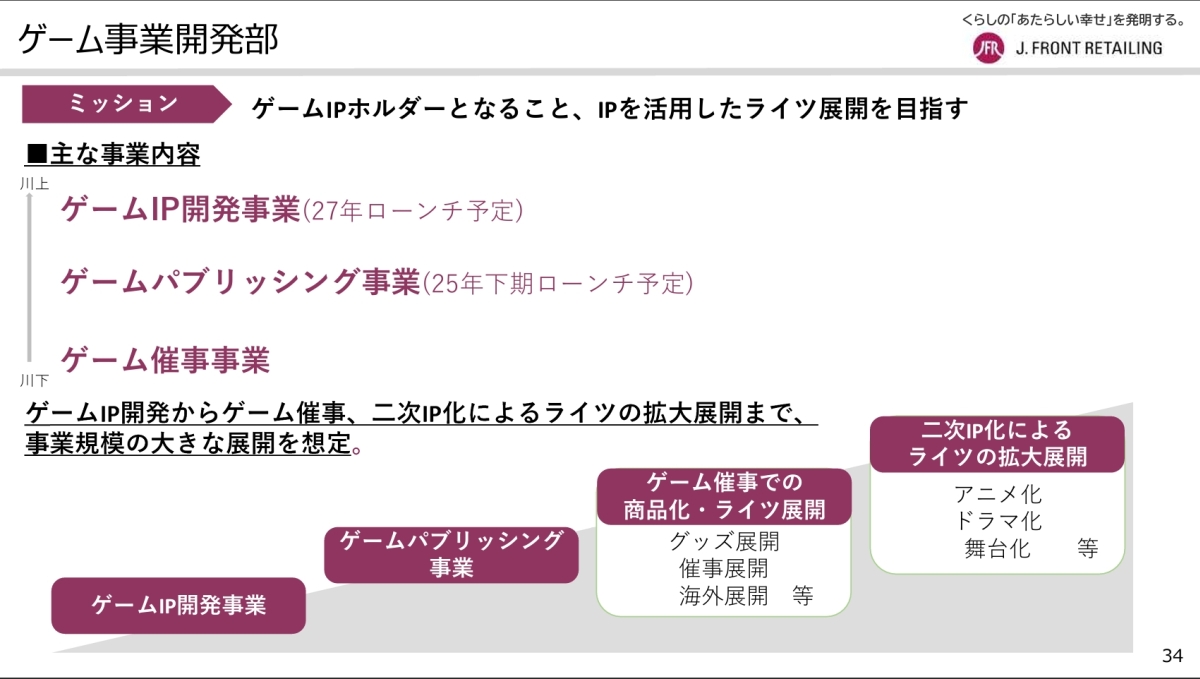

――2024年12月に公開されたIR Dayには、ミッションとして「IPホルダーになる」と「ライツ展開」とありました。ライツ展開はこれまでの話からも強いイメージがありますが、「IPホルダー」はどのように目指すのですか?

2024年12月10日に開催されたJ.フロント リテイリング(パルコの親会社) IR Dayの資料 より

西澤:

パブリッシャーとして開発支援をしたり、出資なども含めて取り組んだりすることによって、新しいゲームIP創出が実現できるのではないかと考えています。ただ、デベロッパー目線で言うと、我々はゲーム会社ではないので、内製でゼロからどこまでできるかという点にはハードルを感じています。これについては、同じ目線、同じ思想を持つパートナーがいれば、ぜひご一緒したいと思っています。

福井: 開発支援だけしてIPをホールドしないこともありますし、今後も資本の力で勝負を賭けに行くようなことは絶対にありません。

西澤: インキュベーション的な目線 なんです。資本勝負ではなく、アイデア勝負をしていく。ともに大きくしていきたい、そしてゲーム業界のためにもなる、といった目線は忘れないようにしたいです。

――実際の作品探しはどのように行っているのでしょうか。公募などは考えていますか?

西澤:

福井:

――それでは逆に、PARCO GAMESにお世話になりたいと思っている開発者やクリエイターは、どのようにコンタクトを取れば良いでしょうか?

西澤: プロデュースの視点で、別の角度から見た時に新しいものが生まれる、その感度が高いのがパルコです。そこはゲーム事業にもリンクしていくと思います。

田代:

――今後、PARCO GAMESとしてパブリッシング、そしてゲームIPとして、どのような事業展開を目指しているのかお聞かせください。

西澤: アウトプットの多様さ が我々の固有の強みだと考えています。IPを育てていく際、メディアミックスなども重要な要素になりますし、オンライン、オフライン問わずパルコの得意なことを起点にパブリッシングができると良いと考えています。

田代: インプットも多様であるべき だと思っています。ゲームの発想の前に、ゲームの着想の元となる音楽や本、映画だったり、普段の生活だったりがあるはずで、そういったインプットを他分野から行えることも強みだと感じています。

福井: 自信を持ってお届けできるPARCO GAMESの作品に触れてもらう ことが重要だと感じています。まずはそれをしっかりと皆さまにお届けできればと思っています。

PARCO GAMES 公式X

ゲームメーカーズ編集長およびNINE GATES STUDIO代表。ライター/編集者として数多くのWEBメディアに携わり、インタビュー や作品メイキング解説 、その他技術的な記事を手掛けてきた。ゲーム業界ではコンポーザー/サウンドデザイナーとしても活動中。

ドラクエFFテイルズはもちろん、黄金の太陽やヴァルキリープロファイルなど往年のJ-RPG文化と、その文脈を受け継ぐ作品が好き。