国内最大規模のゲーム業界カンファレンス「CEDEC2022」が、2022年8月23日(火)から8月25日(木)までの日程で開催されました。8月24日にはWFSのシニアゲームデザイナーである小沼勝智氏が登壇し、「ヘブンバーンズレッドのゲームデザイン」と題した講演が行われました。切なさを追究するための施策やKeyとの協業について解説した本講演をレポートします。

TEXT / arissa

EDIT / 酒井 理恵

目次

登壇した小沼勝智氏は2014年からWFSで勤務し、2018年から『ヘブンバーンズレッド』のディレクターを務めています。キャリアのスタートはエンジニアでしたが、途中からプランナーに転向したとのこと。共同で登壇予定だった同社 Produce室 室長 下田翔大氏が欠席となったため、下田氏の発表内容を一部交えつつ予定より短い構成の講演に変更されています。

『ヘブンバーンズレッド』は、WFSとKeyが協業のもと企画・制作したモバイルゲームです。

原案・メインシナリオと音楽プロデュースを手がけたのは『AIR』や『CLANNAD』などを手掛けた麻枝准氏。キャラクターデザインとメインビジュアルは『アトリエ シリーズ』や『マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝』を手掛けたゆーげん氏、そして主題歌は『ラテラリティ』などを手掛けたやなぎなぎ氏が担当しています。

「最上の、切なさを。」をブランドアイデンティティに一貫した体験をユーザーに届ける

『ヘブンバーンズレッド』は現在100名以上のチームで運営していると小沼氏はいいます。チームを効率よく稼働させるために、目指すべき体験を言語化したものが「最上の、切なさを。」というブランドアイデンティティです。

プロモーションからゲーム体験まで一貫した体験として繋げる意識を持って制作に取り組んだ結果、ゲームをインストールしたユーザーにブランドイメージがしっかりと定着。プロモーションの費用対効果が上がり、より多くの広告を打ち出すことも可能になりました。

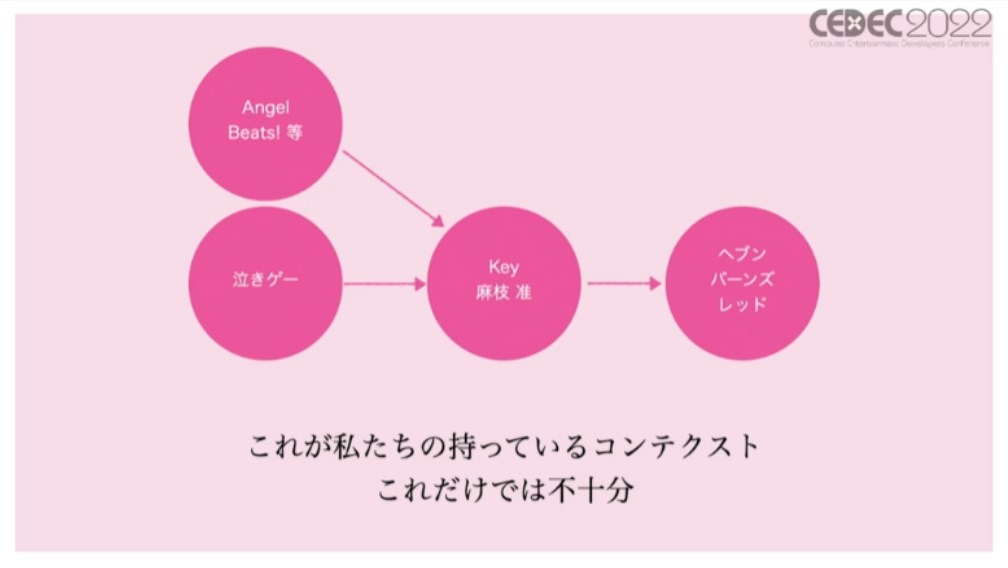

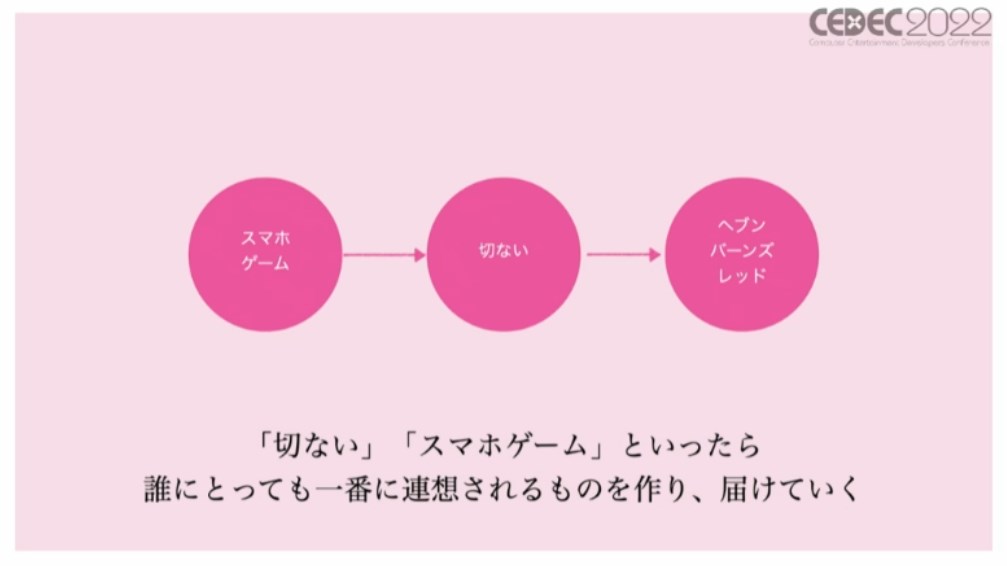

ブランドアイデンティティの立案は、自分たちの作っているものを深く見つめ直すことで見えてきたそうです。いかに短い連想ゲームで強みを表現できるかを考え抜き、市場においての独自性やアイデンティティを導き出しました。目指したのは「切ない」、「スマホゲーム」といったら『ヘブンバーンズレッド』とすぐに連想できるようなものを作り、届けること。

この考えは、チームメンバー一人一人が意識する必要があるものです。

例えば「その絵は、切なさに繋がっていくのか」。明るいシーンでも、平和な風景でも、全ての絵が線となって、切なさをユーザーに感じさせるようになっているかを常に意識して制作を進めています。これを全てのクリエイティブに当てはめていくことで、人々の心の中で唯一無二の場所を『ヘブンバーンズレッド』が獲得できると考えました。

「ゲームのためのアイデンティティであり、チームのためのアイデンティティでもあるという言葉を開発できたことが、このゲームの成功を手助けしてくれた」と小沼氏は言います。

ADV、フィールド、バトルを組み合わせて届ける切ないクリエイティブ

ADVでキャラ達を生き生きと演出する

2DのADVはKey作品としてプレイする場合に一番厳しく見られる部分です。本作で初めてKey作品に触れる方から普段多くのノベルゲームをプレイされている方まで広く楽しんでもらうために、細部にわたった機能開発がなされました。本講演では以下の点を解説します。

- 背景と立ち絵の視差を出す

- 視線移動

- 非同期処理の命令

- カットイン

背景と立ち絵の視差を出す

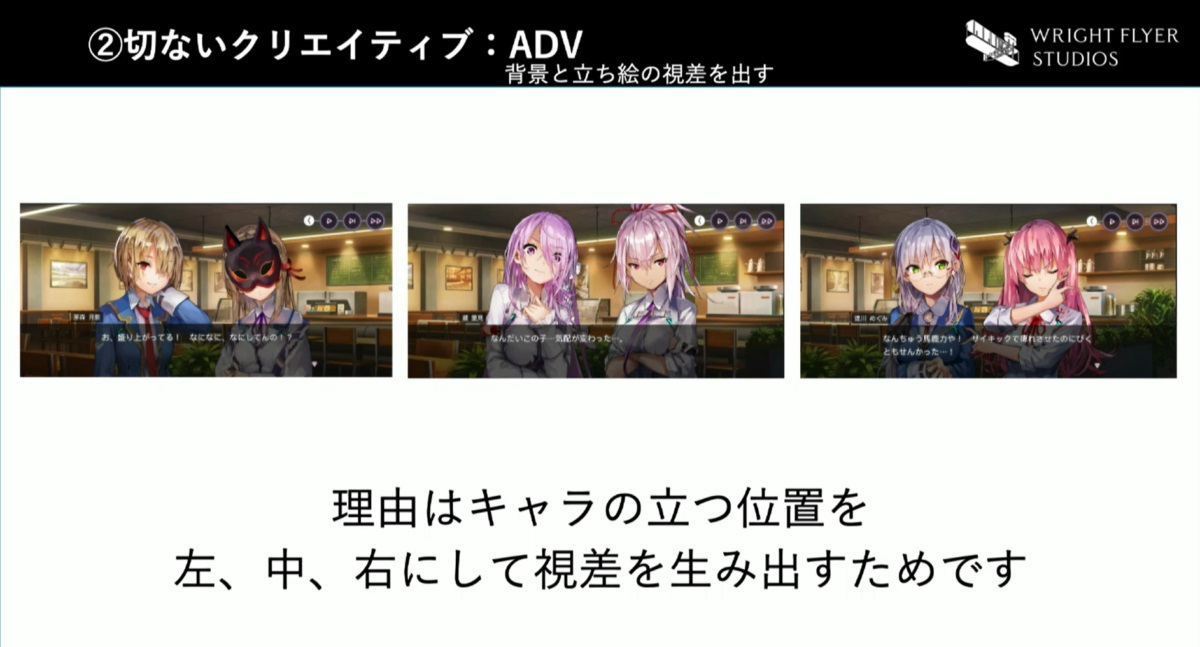

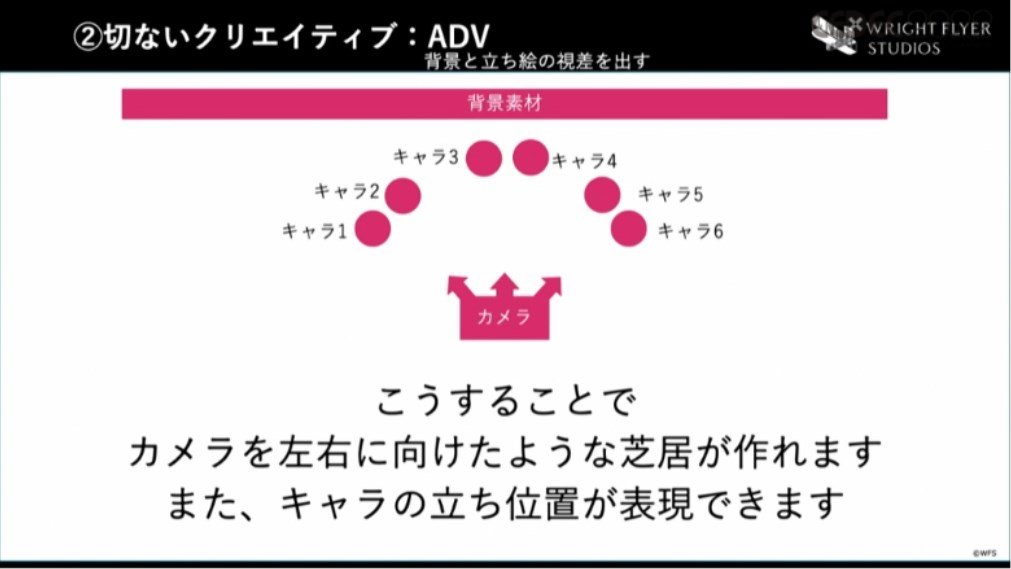

『ヘブンバーンズレッド』は、背景素材を端末の画面サイズよりも横長に制作しています。この理由はキャラの立ち位置を左、中、右にして視差を生み出すため。カメラを左右に向けたような芝居が作れるほか、キャラの立ち位置も表現できます。

実際のADVを見ると、横PANする際、背景の位置がそれぞれ微妙に動いていると確認できます。ある程度の差分距離があれば、画面が切り替わっているように見えます。

背景素材を左右に伸ばすコストはかかりますが、実際のカメラのような動きができ、場の空気感や臨場感を表現できるようになります。映画やドラマの構図も参考になるので、やりきるつもりならコストパフォーマンスは良い、と小沼氏は言います。

視線移動

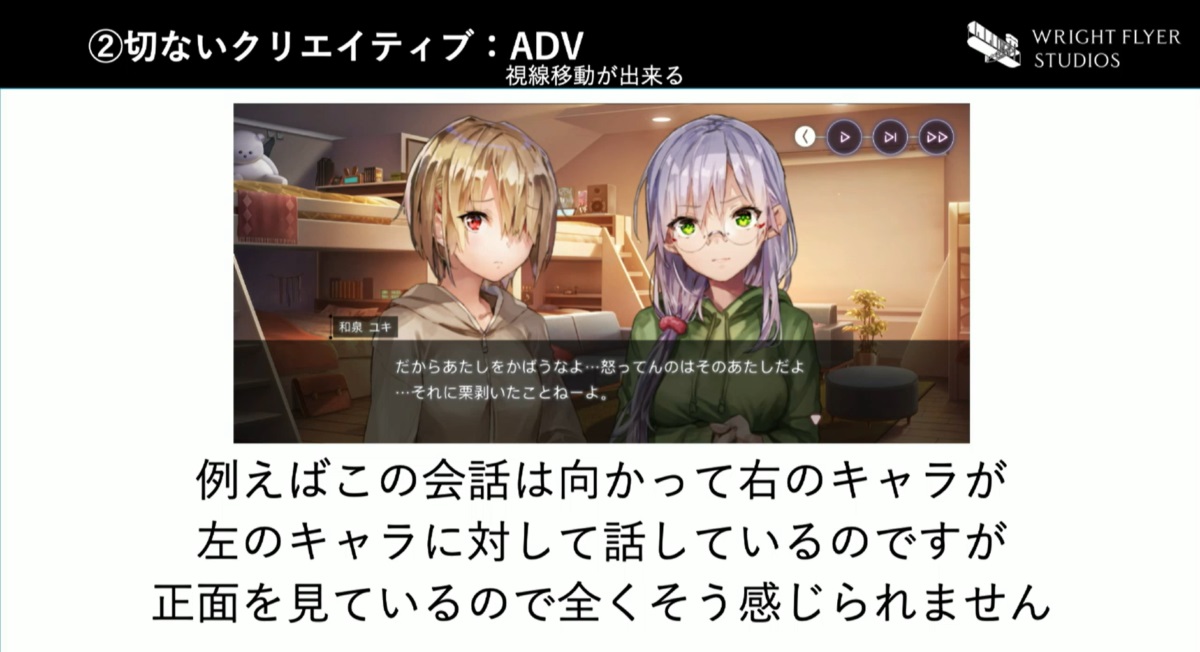

キャラを横並びにしてみると、気がかりなことが出てきました。それは「キャラは、一体どこを見て話せば良いのだろうか」ということです。みんなが正面のみを向いて話していると、TVを一緒に見ている家族の会話のようになってしまいます。

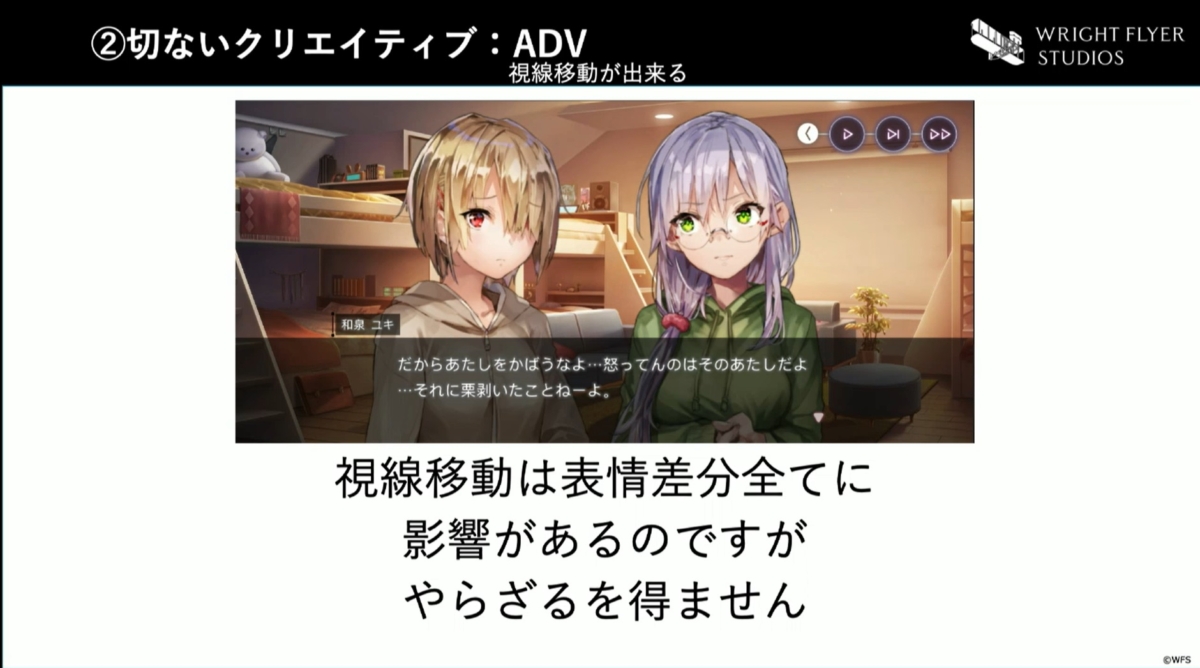

そこで、視線移動を導入することにしました。表情差分全てに影響が出るので、コストはかかりますが、自然な会話を表現するためには、やらざるを得なかったそうです。全キャラ、全ての表情差分で左、正面、右の視線移動ができるように調整しました。

正面視線は対面にいるキャラ、左右は画面内の該当キャラ、または画面の外を見ている想定です。目の芝居が加わると、キャラがいきいきと自然に見えます。なお、瞬きは自動で行うように設定されており、目を閉じた表情も用意されています。

上下の視線対応は構図に影響が出るのに加え、コストがかかりすぎるため断念。ただ、主人公クラスのキャラには上下の視線対応もあったほうが良かったと感じる場面があったため、今後導入を検討するとのこと。

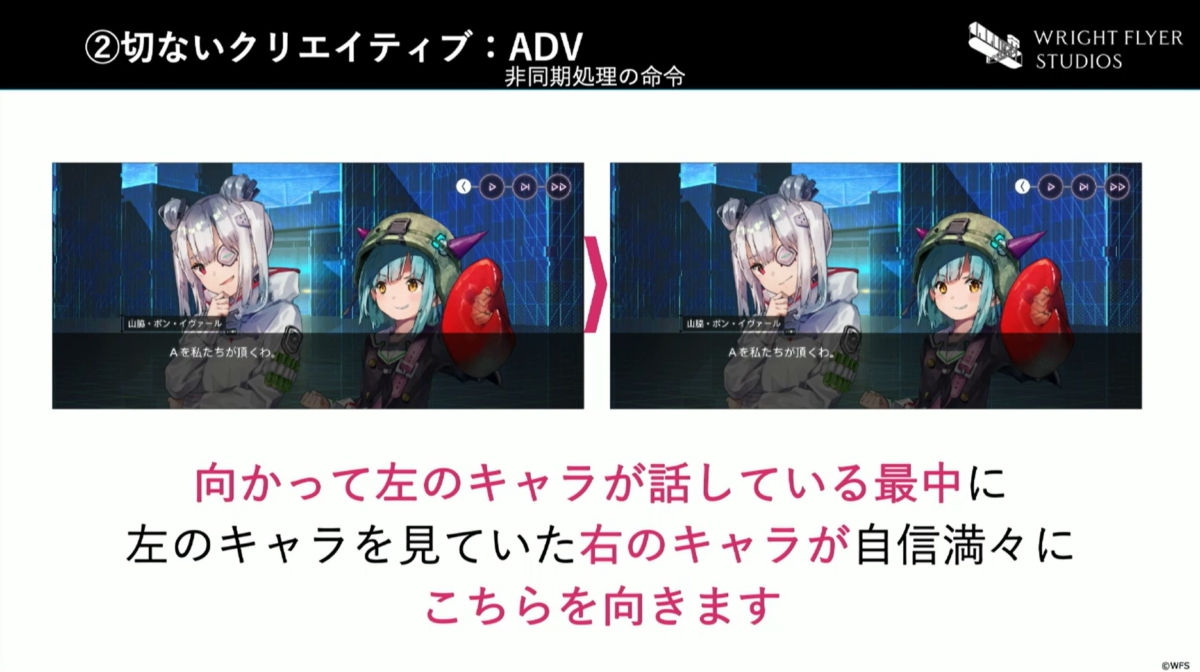

非同期処理

他のノベルゲームと本作が異なる一番のポイントは非同期処理が使えるところにあります。

非同期処理とはキャラが会話をしている途中で、別の命令を実行する仕組みのこと。これにより、私たちが日常で何気なくやっている「話しかけられた際に相手を見る」、「会話を聴きながら表情を変える」などの行為を再現します。

背景やSE、BGMなども操作できるので、ギャグシーンのシビアなタイミングを計り、ぴったりのタイミングで表情を変えることで人間臭さを演出できます。

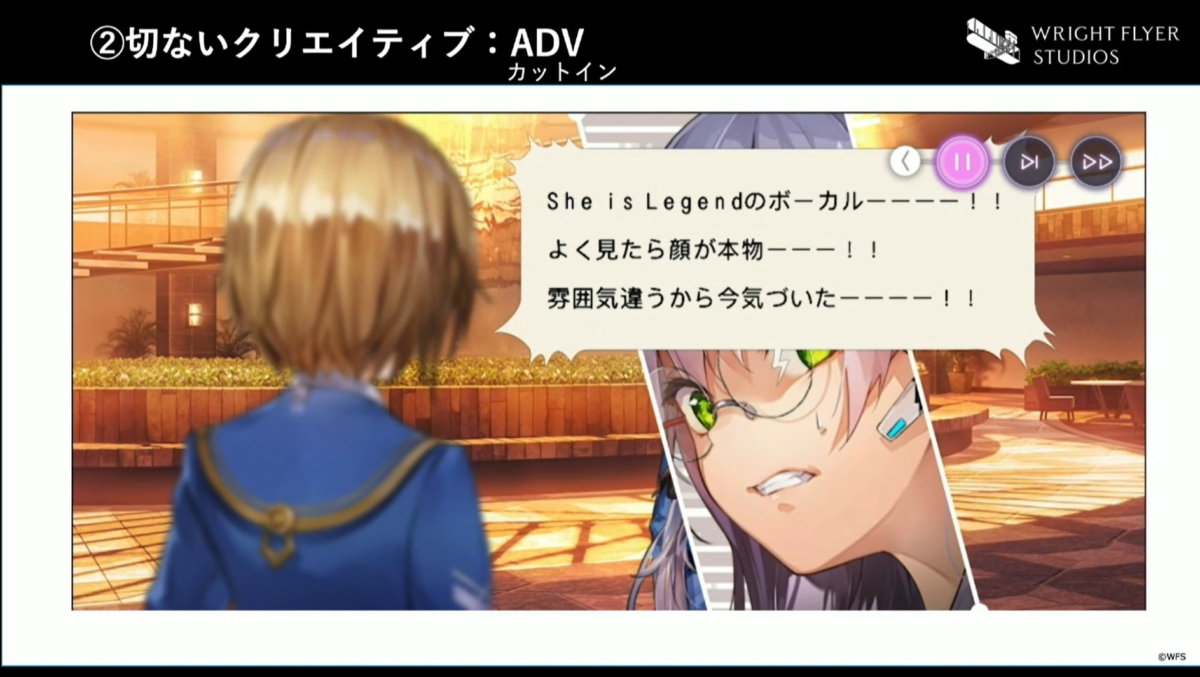

カットイン

漫画のコマ割りのような表情差分のカットインを作り、感情の起伏が激しいときに使うことにより、ストーリーにメリハリを持たせました。画面上で変化する面積を稼いで勢いをつけ、激しい動きがなくとも怒りなどの感情が伝わるように工夫しています。カットインの表情自体も何種類か差分を制作しました。

このように、背景の切り替えで空気感と臨場感を表現し、視線移動で生き生きとしたキャラを描き、非同期処理で人間臭さを演出し、カットインで感情のメリハリをつけ、切なさに繋がるADVクリエイティブを制作したと小沼氏はまとめました。

RPGの街を歩くような体感のフィールド

学園基地のフィールドは、キャラに話しかけたり、目的の場所に移動したり、RPGの街を歩くような体験を意識して制作しています。本講演では以下の3つの点を解説します。

- 光と色味の表現

- 見所を作る

- キャラクターの配置

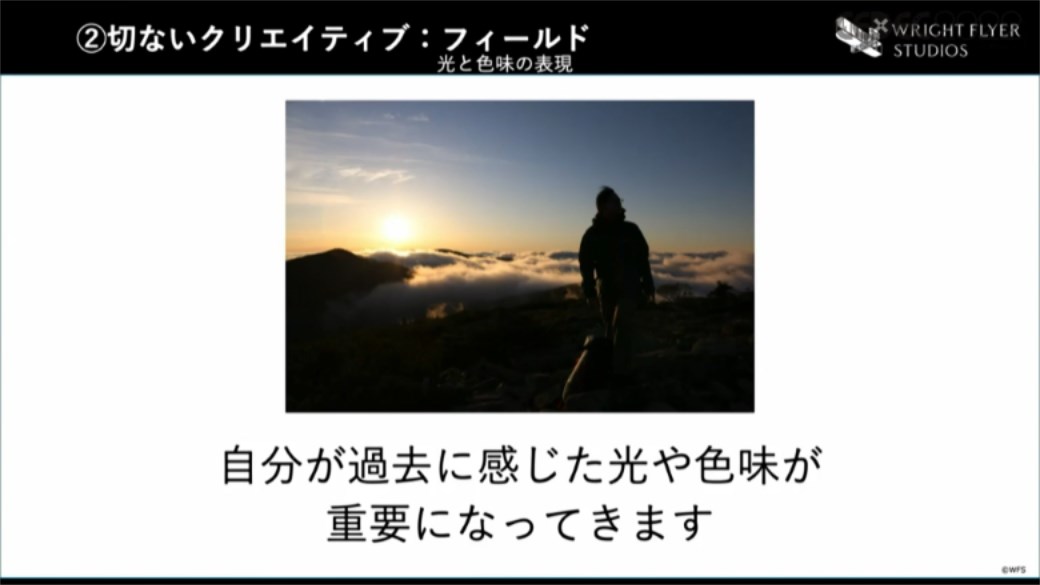

光と色味

光と色味の表現は、リアリティを追求するよりもどういう体感になって欲しいか考え、共通認識を呼び覚ます光や色味を模索したといいます。例えば、おばあちゃんちで見た夏休みの青空、学校のグラウンドで見た鮮やかな秋の夕日、仲間とでかけた山の頂きから見た日暈……。

あくまで「模索」であるため、自分が過去に感じた光や色味を重視しました。例えば山頂から撮影した日の出の写真。現地では目まぐるしく色が変わっていたのですが、体験していないと黄色・オレンジといった単純な色情報に変換されてしまいます。

このように、なるべく自分でたくさんの風景や景色を見て、体感したことのエッセンスを掘り起こして再現を目指しています。フィールドを歩いた時の気持ちと、ストーリーで感じた気持ちが繋がるように意識して、光と色味の調整を行います。

見所を作る

フィールドは10歩歩けば何かがあるように意識して設計しています。

ロビーにある滝、段差のあるカフェ、建物の中にある天井の抜けた中庭、トラス構造を模した柱の建造物、ペデストリアンデッキをくぐる街路、池奥に佇む廃墟の建物……。こうしたゲーム内の場所は、 実際に街を歩いて、好奇心を刺激される、面白みのある建物や風景、構造物を取り入れました。フィールドを歩いているとユーザーの探究心が喚起されるように作っています。

キャラクターの配置

本作では、ADVで主人公が目的地まで移動する際にさまざまなタイプのキャラクターに遭遇します。

例えば「カフェテリアへ行こう!」というイベント発生時に、主人公がそれまで話していたキャラはカフェテリアまでともに移動を開始します。移動した結果、消えていなくなったりはせず、そのままちゃんと目的地へ向かっていきます。

一方、カフェテリアまでの道にはオープンテラスで他のキャラクターとくつろいで話しているキャラクターや、ベンチに座って佇むキャラクターもいます。

本作ではキャラクターを3段階に分類して配置しています。

- 会話ができる主要キャラクター。これらのキャラクターとは会話を楽しむことができます。

- 会話が漏れ聞こえてくる主要キャラクター。こちらから話しかけるのではなく、他のキャラクターと喋っている場面が漏れ聞こえてくるキャラクターを指します。これは、キャラクター性の刷り込みとして使います。キャラクター同士の距離感や会話の内容で、どういう関係値なのかが伺えます。

- 会話をしないモブキャラクター。世界観を醸成するために必要となります。軍の兵士や職員など、存在する事で軍の雰囲気を醸成する事ができます。

それぞれの役割のキャラをフィールド上に適切に配置することでフィールドに緩急をつけ、キャラクター達の関係性が鮮明に見えるようにしています。このように、フィールド作りでは、光と色味で気持ちを繋ぎ、見所で探究心を喚起させ、キャラクターの配置で関係性をあぶり出すことによって、切なさに繋げています。

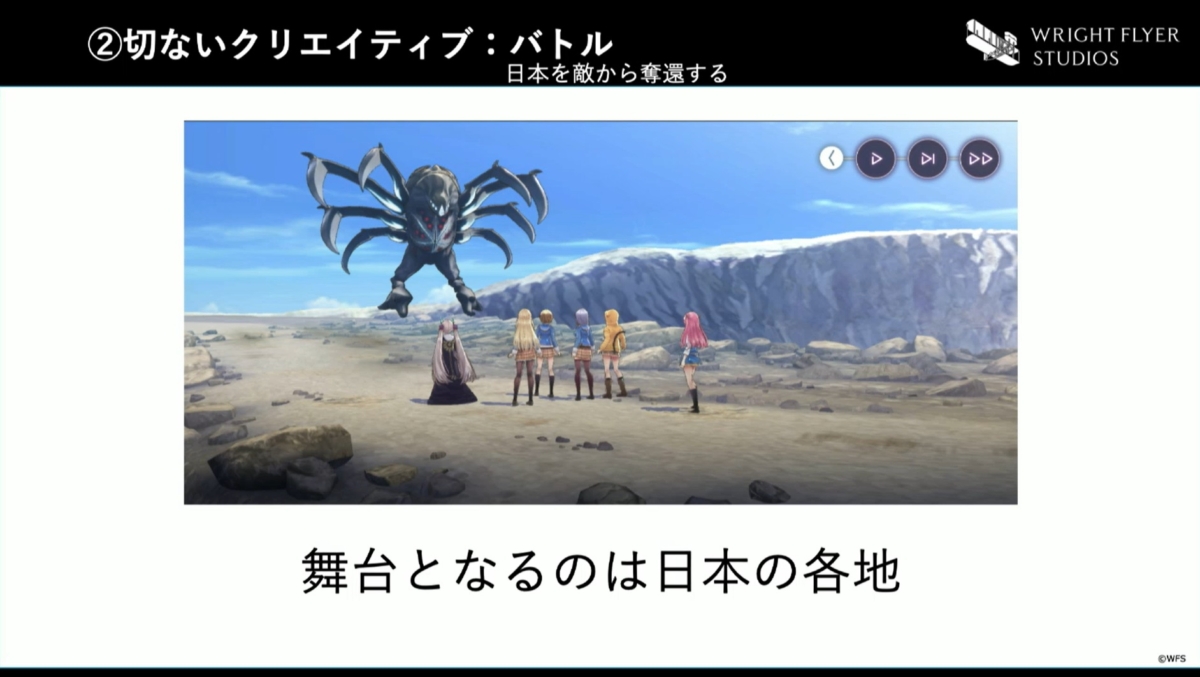

バトルとダンジョン探索で共通する「命のやり取り」と「日本の奪還」

本作のバトルには大きく分けて「直接のバトル」と「ダンジョン探索」の2つがあります。どちらも「命のやり取りを表現していること」、「日本を敵から奪還すること」が共通しています。

命のやり取り

このゲームの特徴にバリアである「DP」と命の「HP」があります。HPが0になると、キャラクターが死亡します。

「死ぬ」というのはやり直しではなく「終わり」を意味します。このゲームでは、誰か一人でも死ぬとゲームオーバーとなります。この仕様はゲームプレイ上の縛りとしては厳しいものですが、本作品では「命の儚さ、大切さを伝えたい」という想いがあったため、ゲームオーバー条件として採用されています。

開発側としても、好きなキャラが倒れるのは辛い、ユーザーさんに「大切なキャラのために頑張りたい」と思ってもらいたいという願いを抱きながら日々運営をしているそうです。

日本奪還

本作では敵が日本を侵略している設定のため、日本を奪還するミッションが発生します。必然的にゲームの舞台は日本各地になります。下記は長野県の硫黄岳という爆裂火口という場所がモデルになっていますが、実際に行ってみるとゲームの描写と実際の風景が似ていると感じるはずです。

ゲームをプレイした方が後日モデルとなった土地を訪れた際、「見たことがある!」と感じられるような風合いが目指されています。仄かなリアリティがゲームと現実の架け橋となり、キャラクターたちが日本奪還のために頑張っている感覚をより感じられるように制作しています。

このように、命のやり取りでキャラの大切さを思い知り、敵から奪還する地域でキャラ達がリアルに息づいている感覚を得ることによって、切なさに繋がるバトルのクリエイティブを制作しています。

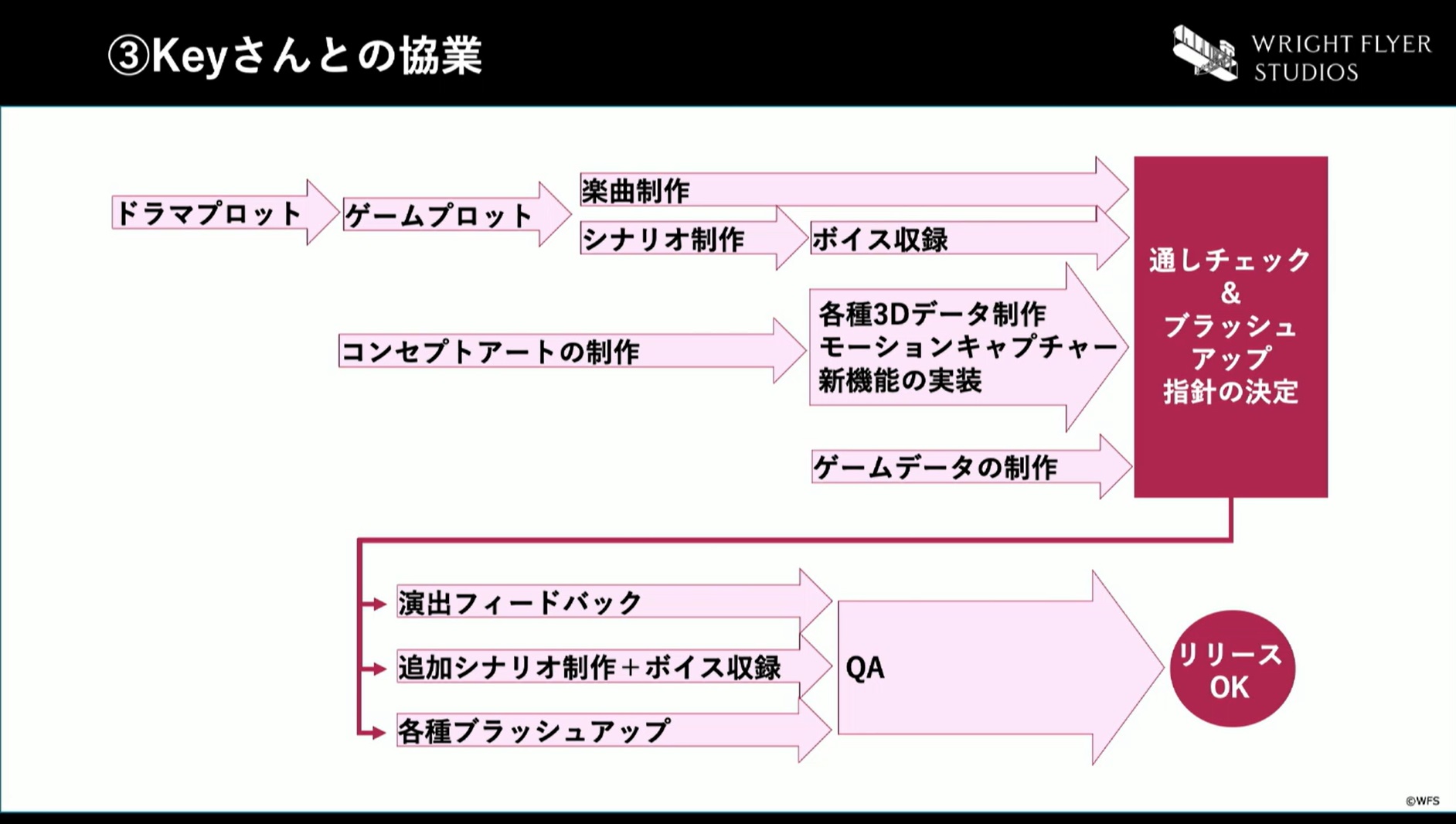

Keyとの共同制作ではプログレスチャートが大活躍

ブランドアイデンティティを実現する上ではシナリオとゲーム体験の融合が重要です。これは「シナリオで語らなくても、ゲーム画面を見れば雰囲気が伝わるようにすること」を意味しています。これを実現するために、下記のような制作フローで開発を進めました。

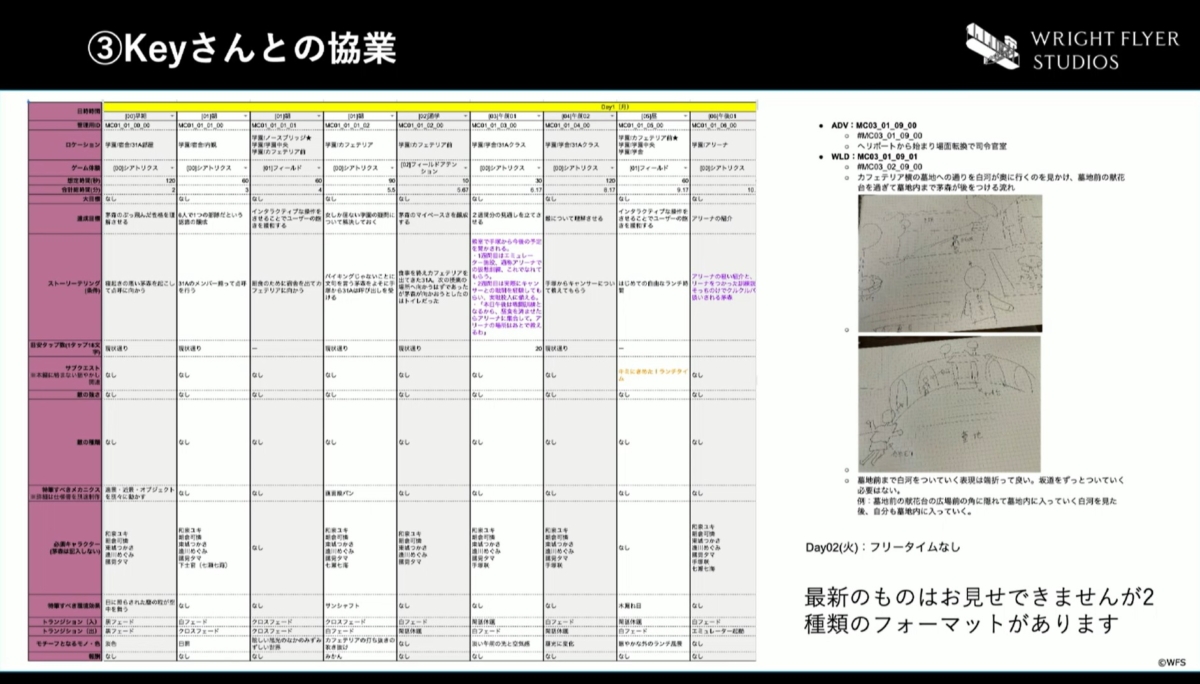

最初に、Keyの麻枝准氏が必要なできごとが一本道になったドラマプロットと呼ばれるシナリオを作成。次に、WFS側でドラマプロットをゲーム体験に落とし込んだ場合の内容とシナリオの過不足について精査し、ゲームプロットを起こします。これがプログレスチャートと呼ばれるものです。この段階でシナリオに細かい採番を振り、アセットとして管理できるようにしています。

プログレスチャートは航路

プログレスチャートにはゲーム体験がすべて網羅されています。

これを元にKeyとすり合わせを行い、シナリオの加筆修正を行います。アートアセットや演出などの後工程の制作もこれに従って進めます。プログレスチャートは、ゲームプロットとして提出する段階でチャート内に含まれている全てのシーンを頭の中で再生できるレベルまで精緻化します。プログレスチャートは「最上の切なさ」に向かって進むための航路の役割を果たします。

その後、追加分のシナリオが納品され、データが組み終わったところで通しチェックを双方で行い、ブラッシュアップの指針を決めます。指針を元に、演出フィードバックや組み込み、追加のシナリオやボイス収録などを進めていきます。最後に、QAとKeyの監修を受けて、ゲーム完成となります。

プログレスチャートを元に、最少でも2回は両社間で意見をぶつけあう機会があるように設計してあります。この機会を同社では非常に大切にしているそうです。ぶつかり合うことが新しいアイデアやゲーム体験を生み、シナリオとゲーム体験の融合を加速させます。プログレスチャートはブランドアイデンティティの昇華を加速する土台となっています。

プログレスチャートはExcelとWordで2種類あり、利用シーンによって選択しています。Wordは分岐シナリオが少ない時に採用されやすく、Excelは分岐が多い時に使用してます。 いつ、何が、どうなっているのかというゲームの実装状態が分かるように説明しています。

ADVパートでこういう会話を組み込んでほしい、ここでバトルが入って欲しい、ここからはダンジョンになっていて欲しい、ここでこういうイベントが欲しい、などの全てのゲームの実装がチャートに記載されていきます。これを見れば、各パートで何を作れば良いのか分かるように整理されています。

本講演のまとめ

本講演では、①ブランドのデザイン②切ないクリエイティブ③Keyとの協業の3つの分野について解説しましたが、小沼氏は「ブランドアイデンティティを定め、あらゆるクリエイティブについて、それを元に考え抜くこと」が重要と語り、講演を締めくくりました。

質疑応答

Q1.プログレスチャートは膨大な量になっていると思われますが、入力や読み取りで工夫していることはありますか?

A1.当初はシナリオの本文を削って掲載していましたが、結局手戻りが生じてしまったり、最新のシナリオでないものが反映されてしまったりすることがありました。現在はWordで本文を全部記載し、閲覧性を高める方向で管理しています。色分けをしたりインデックスをつけたりして手戻りが少なくなる方法をKeyさんとも模索しながら効率化を図っています。

Q2.ノベルパートの制作に参考にした作品やリスペクトした作品があれば教えてください。

A2.Keyさんの作品を参考にして、いいところをすべて取り入れる気概でした。個人的には『EVE burst error』の演出が好きなので参考にしたところはあります。

Q3.切なさを提供するために参考にした作品はKey作品だとなんになりますか?

A3.『CLANNAD』、『リトルバスターズ!』 は参考にしました。個人的には『リトルバスターズ!』の笹瀬川 佐々美などが好きなキャラなので、影響を受けているところがあるかもしれません。

Q4.今回ご紹介いただいたシナリオのフローは毎月ゲーム内で行われているイベントシナリオでも行っているのでしょうか?

A4.規模は異なりますが、基本的には同じ流れを汲んでいます。フルボイスであるため、現場は戦場状態です。そこをプログレスチャートでうまくまとめて落とし込み、仕様を固めて進めています。

Q5.背景と立ち絵の視差を出すことについて質問です。カメラの位置が変わるタイミングで暗転を挟まない、実際にカメラを動かしてキャラクターを登場させない、としたのはコスト・技術面で難しかったのでしょうか? それとも演出的意図からでしょうか?

A5.1つはコストの面で、実際にカメラをPANさせてキャラをきれいに動かそうとすると背景に相当な距離が必要になるため断念しました。もう1つは、麻枝氏のキレのあるギャグのテンポ感を大事にすると、カメラをPANさせながらキャラを入れかえる演出はタイムロスとなります。結果的に現在の演出となりました。

Q6.プログレスチャートは相当工数がかかりそうですが、どれくらいの時間をかけて制作しているのでしょうか?

A6.4章前半でもユーザーのみなさんをお待たせしてしまい、心苦しい想いをしました。メインストーリー4章前半制作の実績ベースですと5か月程度です。イベントはそれと並行して走る形で3か月程度で制作したものが月に1本のペースで出ています。麻枝氏がシナリオに集中できるようにして、うまく循環させ、メインストーリーの速度があがるのが理想ですが、作るものが多くなかなかそうなっていないのが現状です。日々速度の向上を進めているところです。

Q7.ボケの選択肢が多岐にわたりコストが高かったと思うのですが、それを採用した意図について教えてください。

A7.個人的な想いでもあるのですが、選択肢が用意されていたらシナリオは分岐してほしいんです。今回はKeyの作品ということもあり、選択肢は絶対あるだろうと思っていました。

通常なら3択ぐらいですが、あるときに麻枝氏から「3択に3択を重ねたらどうなるんだろう」とご提案いただきました。これはおもしろくなるぞ、と思ったのですが実装する側は工数が爆発し、とても大変でした。しかし、これを実装させれば相当クレイジーなものができあがるとなんとか実現させました。工数はそれだけかかるのですが、1回だけでは飽き足らず「もう一度分岐を通りたい」と思っていただけるようなコンテンツになるよう努力しています。

Q8.プログレスチャートの制作は何人程度で取り掛かっているのでしょうか。また、複数人で取り掛かる場合はどのようにして衝突を避けたのでしょうか。

A8.4章前半までに関しては私が1人で行っています。イベントシナリオに関しては進行管理する人がまとめています。4章後半は私以外に1人加わり、スケジュールの圧縮に取り組んでいます。物量があるので、事故を防ぐためにもできるだけ1人で行うようにしています。また、本作はKeyさんとのやりとりも発生するため、週に1回、Keyさんと本読みの時間があります。ここでKeyさんとすり合わせを行いプログレスチャートを完成に近づけています。

Q9.ノベルパートがすべてフルボイスということで膨大な量のアセットを管理していると思われますが、どのように対処したのですか?

A9.別のセッションでこのテーマで講演していますので、そちらをご参考ください。ボイスの量が多いので、アプリ容量が大きく、ユーザーさんに対して申し訳ない気持ちはあります。ボイスの物量についてはCRIさん(CRI・ミドルウェア)と連携してアセットをうまく管理できる仕組みを作っています。弊社は他のタイトルでもボイスが多いものがあるので、そのノウハウも利用しています。

Q10.PCゲームとソーシャルゲームの違いなど、Keyとの協業で大変だったことはありますか?

A10.お話の長さなど、ソーシャルゲームとPCゲームの違いは結構ありました。ソーシャルゲームなのでプレイ感を軽くしたい、タップを少しでも減らしてライトな体験として届けたいということと、タップを増やして重厚な物語体験を届けたい、というところはぶつかるところです。麻枝氏の記事でもあったかと思いますが、地の文はすべてなくして会話だけにしました。また、タップ感は弊社で「このイベントなら30タップ、ここは10タップ」と指定して調整しました。

今回とてもよかった点として、麻枝氏の対応がとても協力的でした。ゲームにシナリオを起こしていただいた後にゲームの仕様が変わり、シナリオ側が調整していくのはなかなか難しいことだと思います。しかし、そこを麻枝氏は快く何度も何度もリライトしてくださいました。ゲームの仕様を説明して「なるほど」とすぐにシナリオを書き直してくれることもあり、たいへん助かりました。

Q11.シナリオのスキップをさせるところ、させないところはどのような意図をもって制作したのでしょうか?

A11.基本的にスキップは制作側としてはしてほしくないのが本音です。弊社の今までのタイトルでもスキップ機能を入れるか入れないかは議論の的となりました。そのうえで、本作については気持ちよくプレイしてもらうためにスキップの機能は実装することになりました。でも、スキップする端々で垣間見える面白さに触れるうちに興味をもってもらい「スキップしないでシナリオを読んでみたらおもしろかった」と思ってもらえるタイトルにしようと苦労・努力しています。

こちら側が「どうしても見せたい」と思うシーンにはカットシーンなどがあります。こちらのシーンのはスキップは可能ですが、最初にスキップボタンを消しておくといった対応はしています。スキップよりは早送りにして、少しでもシナリオの空気を感じていただければと思っています。

Q12.メインストーリーの選択肢の結果がイベントストーリーの会話内容にも影響していると思うのですが、そのような実装をしていますでしょうか?

A12.はい、そういう実装をしています。イベントストーリーの制限をメインストーリーに逆流させていることもあります。そのため、選択肢の数は相当数入っています。できるだけプレイヤーさんが違和感を感じないプレイができるように進めています。

『ヘブンバーンズレッド』公式サイトヘブンバーンズレッドのゲームデザイン - CEDEC2022インディーゲーム翻訳者、ゲームデザイナー勉強中。時々ゲームメディアにも翻訳、インタビュー、イベレポ記事の執筆で関わっています。ゲーム以外は、旅人映画が好き。

関連記事

注目記事ランキング

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

連載・特集ピックアップ

西川善司が語る“ゲームの仕組み”の記事をまとめました。

Blenderを初めて使う人に向けたチュートリアル記事。モデル制作からUE5へのインポートまで幅広く解説。

アークライトの野澤 邦仁(のざわ くにひと)氏が、ボードゲームの企画から制作・出展方法まで解説。

ゲーム制作の定番ツールやイベント情報をまとめました。

CEDECで行われた講演のレポートをまとめました。

UNREAL FESTで行われた講演のレポートやインタビューをまとめました。

GDCで行われた講演などのレポートをまとめました。

CEDEC+KYUSHUで行われた講演のレポートやイベントレポートをまとめました。

GAME CREATORS CONFERENCEで行われた講演のレポートをまとめました。

Indie Developers Conferenceで行われた講演のレポートやインタビューをまとめました。

ゲームメーカーズ スクランブルで行われた講演のアーカイブ動画・スライドやレポートなどをまとめました。

東京ゲームショウで展示された作品のプレイレポートをまとめました。

BitSummitで展示された作品のプレイレポートをまとめました。

ゲームダンジョンで展示された作品のプレイレポートをまとめました。

日本と文化が近い中国でゲームを展開するための知見を、LeonaSoftware・グラティークの高橋 玲央奈氏が解説。

インディーゲームパブリッシャーの役割や活動内容などを直接インタビューします。

今日の用語

ワイヤーフレーム(Wire Frame)

- 3Dモデルのエッジ情報のみを表示するレンダリング手法。ゲーム開発においては、3Dモデルやシーンのポリゴン構造を確認することに用いることが多い。

- UIやWebページなどのレイアウトを決めるための設計図。

Xで最新情報をチェック!