ストーリーと世界観を一目でプレイヤーに伝えるための画作り

講演冒頭では『ヘブンバーンズレッド』の画作り について、WFSのアートディレクターである菊池景伍氏が解説しました。本作の 画作りにおいては「 ユーザーがテキストを読まなくともビジュアルを観るだけで世界観が伝わる 」ことが意識されています。

たとえば、以下のスクリーンショットでは湖畔に沈む夕陽のビジュアルが描かれていますが、ユーザーはテキストを介さずとも「きれいな夕陽のシーン」と世界観や背景を解釈できるはずです。

アートで重視された色の調和、光、間の3要素 この夕陽の一場面は、開発の初期からルックの検証を何度も行ったビルド だといいます。開発のなかでどういったルックが本作のアートと呼べるのか、チームでさまざまな検証や議論が行われました。

その結果、チームは『ヘブンバーンズレッド』のアートを構成する要素として、 「色の調和」、「光」、「間」 という3つを考え出します。これらは開発の量産化に入る過程で、チームが アートの認識を揃えるキーワード となりました。

本作における 「色の調和」 とは、主に 暖色(赤やオレンジ、黄色のカラー)の美しさ や、 寒色(青や緑、白)への色の変化 などで連想される、 情緒や儚さ を意味しているといいます。色は登場人物の感情や画面の品質にかかわっているため、開発の初期からこだわってディレクションされました。

続いて 「光」 の表現では、 逆光や遮光 などを印象的なシーン で使用し、 不安や寂しさ といった、登場人物のさまざまな感情を表現しました。本作では光の演出をこだわって行うために、さまざまなルックの開発も行っています。

「間」 は 画面をシンプル にし、 余白や空間を大きくとる アートで表現しました。過度に密度のある画面作りを避け、視線が迷わないようにする画面作りを心がけています。

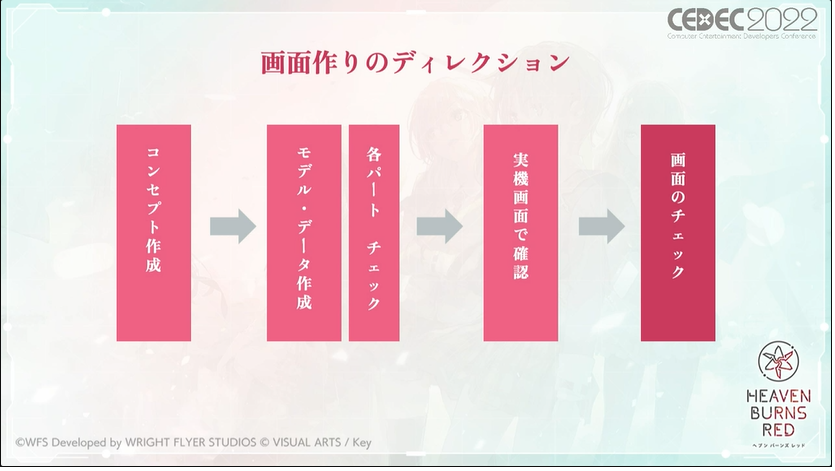

イメージの実現を確認しながら進めた制作フロー 本作では、最初に作成したコンセプトアートやデザインをもとに3Dモデル など各データを作成する一般的なフロー を踏襲しています。作成されたデータは各パートでチェックし、アセット の品質を仕上げていきます。

チェックの工程においては、実機画面で画作りの3要素(色の調和、光、間)が機能しているかを確認します。その後、レタッチなどを重ねてイメージをすり合わせていき、目的とするルックに仕上げていきます。

コンセプトアート(左)の色調が実機画面制作段階(中)では再現できていなかった。レタッチしてイメージをコンセプトアートに近づけた(右)

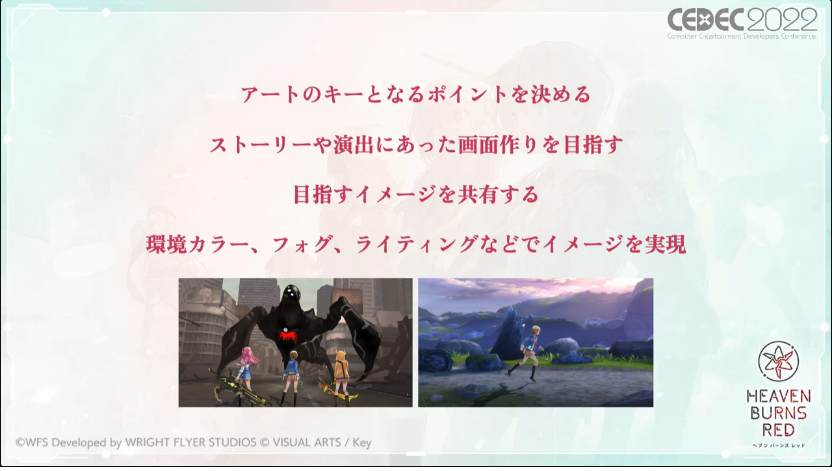

本作の制作において、 ストーリーや演出に合わせた画面になっているか も重要なポイントです。例えば、バトルシーンの制作において、「田舎町で主人公チームが人類の敵 “キャンサー”と戦闘する」シチュエーションがしっかり画面に現れているかをチェックします。

背景の空に注目。空の色が褪せ、敵にもフォグがかかった。埃っぽい無人の町がより表現された

ストーリーや演出の要件を満たしているかを確認し、レタッチを加えていきます。 3Dのゲーム開発は複雑なパイプラインになりやすく 全体のルックを見落としてしまいがち ですが、大前提として画作りをきちんと行うことが品質を維持するためには非常に重要です。

これらのルックは、ストーリーや制作している物語によって大きく変わります。そのため、チームでブレストしながら手探りの状態で画面作りが進められることが多いとのこと。そこで重要となるのが、目指したい イメージの言語化 です。講演中も、チームで共通のイメージを持っておくことが重要だと強調されていました。

開発と画面調整に足りない機能を実装 本作はリアルタイムレンダリング である関係上、ディレクションの過程で出てきた要望をすべて画面作りに反映できないこともありました。これらの問題に対応するため、エンジニアと相談した上で画面作りのための機能開発を行っています。この 機能ではフィールドやシーンごとに空や影といった環境のカラーを個別に調整することができますが、特に 影のカラーを変える機能 は「レタッチしてイメージを良くしたい」という現場からの要望が大きかったことから実装に至ったそうです。

また カスタムフォグ という機能も実装。通常はZ方向(空間の手前や奥の方向)に対するフォグが一般的ですが、本機能では 距離や高さごとに自由にカラーを選ぶ ことができ、より自由な画作りが可能となっています。

この機能では、一般的な上から塗りつぶす通常描画の他、Photoshopでのレタッチを再現しやすいように スクリーン描画 (※)も実装しています。通常描画とスクリーン描画をかけ合わせられるようにしており、背景美術を近景・中景・遠景にカラーを塗り分けられるようにもしています。 ※Photoshopの描画モードの一つ。加算では色を重ねた場合に黒の色味のみが強調されるのに対し、スクリーンでは色を重ねたときに白の色味のみを強調する

ポストプロセス も画作りに適したものを実装しています。これは先述したように、本作を構成する要素で「光」が重要なため、 日差しのような表現を行うため だと菊池氏は説明します。下部の シーンではDirectionalLightが配置されている座標に加算のフィルターがかかるポストプロセスを適用することで日差しの表現をしています。

下部のシーンでは、 マスクによる加算フィルター によって遮光などのライティング表現を可能としています。

各シーンやロケーションに合わせて、キャラクター ライト にはDirectionalLightの向きに合わせ、 リムライト(※)の向き や、 ベースカラーをアニメーション させる機能を実装しています。 ※輪郭線を強調するライト

本作のロケーションは昼・夕・夜と変わるため、太陽の向きや光の加減が変化していきます。こうした時間変化に合わせ、キャラクターライトの色味を自由に調整したいという現場の要望から実装に至りました。その他にも洞窟や廃墟、森など、各ロケーションに合わせて色味を設定する機能は欠かせなかったと菊池氏は説明します。

また敵キャラである大型の「キャンサー」のルックについても説明。バトル時の空気感を出すために、背景と同じように フォグをかける ことで臨場感を生み出しています。

菊池氏は本作の画作り解説の総括として「その画は最上の品質であるか、そしてキャラクターの感情、世界を表現できているか。これこそがヘブバンにおけるビジュアルアイデンティティのひとつ」 と語りました。

ゲーム中で感情を途切れさせない演出

続いて、アニメーションディレクターの南敬介氏がインゲームでの演出について解説しました。本作ではストーリー体験を強化するため、スキル発動時やフィールド上、リザルト画面などでキャラクターが魅力的に映るような演出上の工夫を施しています。

キャラクター性を表現するための演出 「スキル演出」で南氏が大事にしているのは、わずか数秒のなかで 「キャラクター性の表現」 や 「スキルの威力や効果が伝わる」 こと。そして、そもそもの演出が 「かっこいい」と伝えきる ことの3点です。

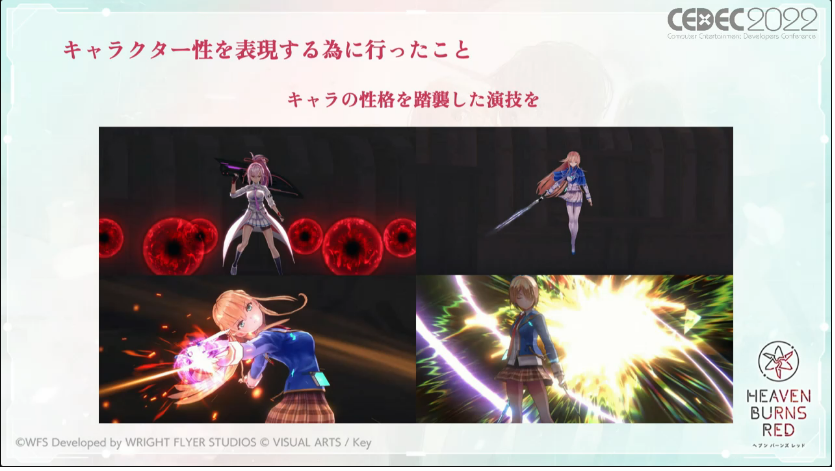

ゲーム内のスキル演出。さまざまな動きが速いテンポで表現される

キャラの性格を表現するうえで大事にしているのは カメラ ワークです。 バストアップ以上のキメのカット を必ず入れることで、キャラクターの表情を近くでじっくり見るタイミングを作っています。こういった部分に、キャラが技に込めた決意や、敵に対する感情といった気持ちを伝えていく効果があるといいます。

スキル演出では 各キャラの性格を踏襲した演技 を施しています。キャラの個性がプレイヤーにスッと入ってくるように、ポーズや仕草といった「お芝居」を設定しています。たとえば月城 (下スライド左上)は男勝りな性格ということから、大股で立たせて大きなポーズを取らせています。対照的に白河 (同スライド右上)は凛とした性格ということから、直立したポーズで演出しているなど、一目でキャラの性格を伝えています。

また、本作にはそれぞれバックボーンが異なる個性的なキャラクターが多数登場するため、 各キャラクターが持っているモチーフや設定 を積極的に演出として活用しています。

これらの演出においては、カードのイラストと色味や世界観、衣装の雰囲気ともマッチさせる ようにしています。こうした取り組みを重ねることで、本作が目指している世界観の統一とゲームへの没入感の向上が実現しています。

ポーズを強化し短い尺で伝えきる 南氏は短い尺の演出で 「ポーズの強化」 に注力したといいます。特に重視されたのは「 シルエット」。 演出中はキャラクターやカメラが常に動いています。画面全体で「そのキャラクターがなにをやっているのか」を伝えるために、シルエットの確認が重要だと南氏は指摘します。

シルエットの確認は、いったんポーズを取らせたキャラクターモデルを 単色でベタ塗り して行います。この際、手や足などがシルエットから読み取れるか、他の部位と重なっていないかをチームでチェックします。他にネガティブスペース(※)が空いているか、脇や、5本の指の隙間が空いているかも意識して確認しています。 ※デザイン上、あえて作成している余白

シルエットにこだわることでキャラクターの感情表現ができ、プレイヤーに「 そのキャラクターが何をしようとしているか」 が分かりやすくなるとのこと。また、ポーズの強化として 「Line of action」 も意識されています。これはキャラクターが 身体全体で直線や曲線を描くような大きなラインを作り、ポーズを作る というものです。このラインの流れが悪いと、途端に動きが見えづらくなってしまいます。

たとえば、大剣を振りかぶるキャラクターのポーズの場合はシンプルな一本の曲線をベースとすることで、動き自体を見やすくしています。 また、キャラのポーズに S字のライン を入れると、 しなやかさ を表現できます。武器を振りおろした勢いをわかりやすくするために曲線のラインも意識して制作しています。

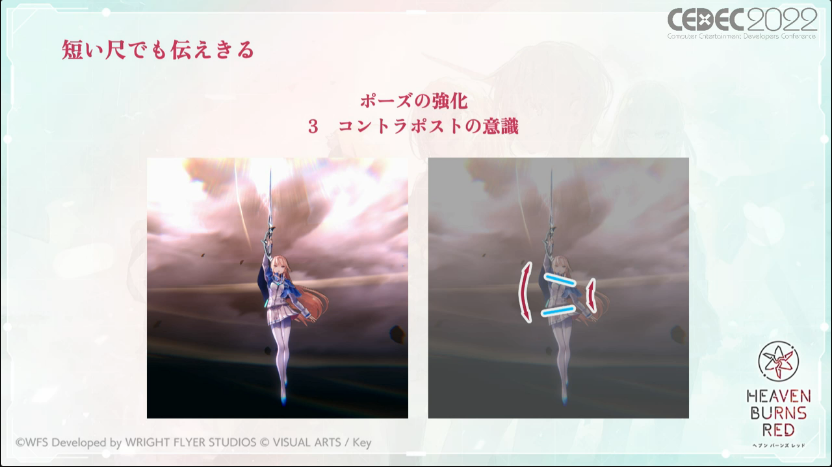

南氏が「個人的に最も重要だと考えている」と発言したのが、 コントラポスト です。コントラポストは人間の身体が何をするにも アシンメトリーで動く ことに着目したもので、本作ではキャラクターが強い動きをしたとき、必ず ポーズが非対称的になる ことを意識しています。

例えば、キャラクターが右手で剣を掲げたとき、右の腰が落ちて右半身が伸びている部分を描くことで、「キャラクターが剣に対して意識を向けている」というのを見て取れるようにしています。「コントラポストを意識すると、ポーズの視認性や説得力がかなり上がります」( 南氏)。

また、短い尺の演出で情報を伝えきるためには、構図全体も重要となります。本作では 三分割構図 や 対角線構図 など、オーソドックスな構図を利用することでプレイヤーの印象に残りやすい絵を作っています。

南氏は本項の総括として、「プレイヤーに短い尺でもしっかり感情が伝わるよう、視認性や体感を上げて気持ちを途切れさせないようにしている」 と語ります。本作ならではの「キャラクターの感情表現やストーリー性」を意識しつつ、実装自体は特に奇をてらったことはしておらず、短い尺の中でも基本に忠実に取り組んでいる旨が説明されました。

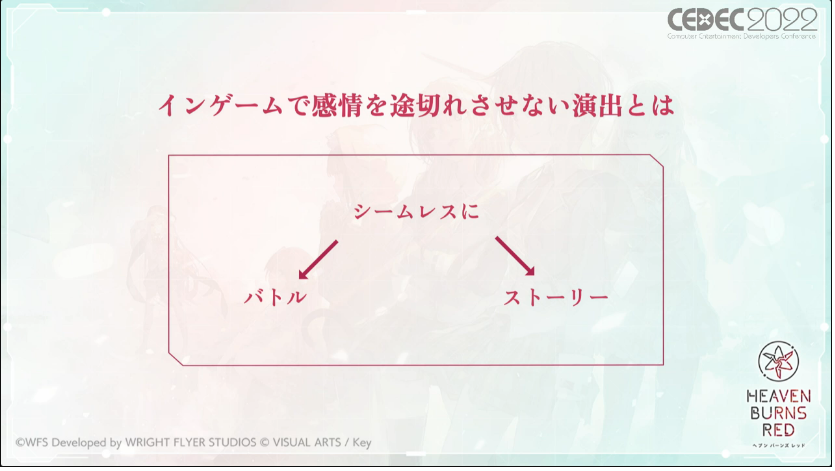

こうした演出によって、本作はバトルとストーリーをシームレスにつなぐことができました。インゲーム中でもキャラクターを常に生きているものとして扱う ことで、プレイヤーの気持ちを途切れさせないようにしています。

ゲームのテーマを形にするシネマティクス(以下ネタバレ注意)

本項目から、本作のネタバレが含まれます。

続いて、本作のシネマティクスアーティスト兼ディレクターを務めた竹俣太樹氏が登壇しました。

シネマティクスの開発においては、WFSと、Keyのブランドを保有するビジュアルアーツ(以下、VA社)との 密な連携 が必要になりました。シネマティクスにとって最も重要な要素はシナリオです。サウンドや演出すべてにおいてVA社と連携して『最上の、切なさを。』を形にし、お客様に感動を伝えることをミッションとして制作が進められました。

シネマティクス制作以前の段取りから丁寧に行う

シネマティクスの実現に向けて、大切にしたのは 「早期の演出方針の共有」 、 「描きたい感情のキャッチアップ」 、そして 「死生観の追求」 でした。 「早期の演出方針の共有」 では、早めに絵コンテやVコンテを作成し、社内・VA社と共有しています。 「描きたい感情のキャッチアップ」 では、麻枝氏のシナリオを大事にし、ミーティングやボイス収録を重ねて描きたい感情を汲み取り、想いを最大化できるよう努めました。また、サウンドチームとも連携し、麻枝氏と感情に沿った楽曲になっているかのすり合わせを行っています。

「死生観の追求」 については、かなり掘り下げて考えていたとのこと。本作では死を想起させる演出が多く、命の尊さや生死に関する内容は極めてセンシティブに扱われています。本作では特定キャラクターの死が、作中のキャラクターやプレイヤーにどういった影響を及ぼすかが丁寧に描かれています。

具体的には、シネマティクスの一枚絵を切り取っただけでも、さまざまな情景や感情を想起させるように工夫されているとのこと。シネマティクスに関わるプランナーやモーションアクター、3Dアニメーターたちは 「キャラクターが何を思ってその表情をするのか。そしてどんな光景を目の当たりにしているか」 まで追求して制作をしています。

この一瞬、微細な瞬間に対するキャラクターの心情の深堀り こそが本作のシネマティクス最大のポイントです。この部分にこだわる理由には、 本作のシネマティクスのクオリティこそがプレイヤーの感動体験 であると定義したからです。プレイアブルはもちろんですが、映像とサウンドを含め、総合的に「感動できるか」を常に念頭に置いていました。

最小手で最大限のドラマを生むために 本作の開発では、スケジュールや人員が限られている中でも少ない手数で感動体験を生み出すために 「最小手で市場最大限のドラマチック表現を」 という目標が掲げられました。

竹俣氏がプロジェクト に参加した当時はリリースまで残り7か月という状況でした。このため、制作会社と連携し、竹俣氏はディレクションに徹することで実作業の工数を低減しています。キャラクターのジョイント数を増やしてモーションをリッチにしたい、ポストプロセスにこだわって空気感出したいなど、クオリティでこだわりたい点は多数ありましたが、その全てを取り入れることは難しいためにアプローチも厳選する必要がありました。

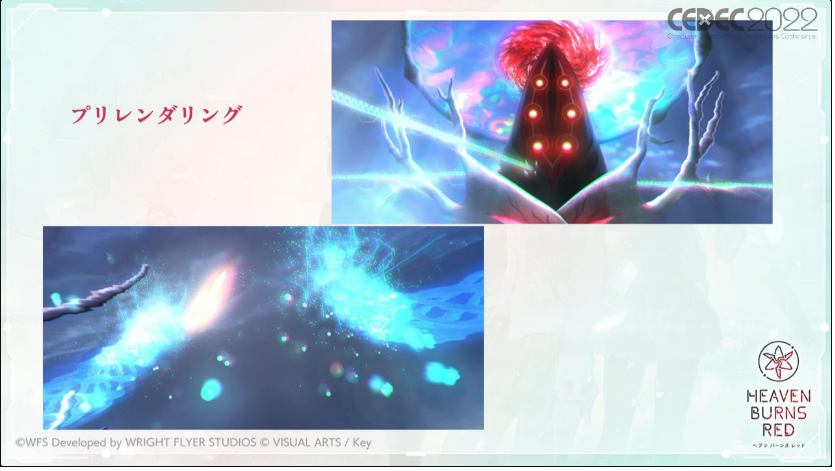

そこで、竹俣氏は制作に対するアプローチを 「リアルタイムとプリレンダ3Dのハイブリッド」 、 「キャラクターのフェイシャル」 、 「感情表現を最大化したモーションキャプチャ」 という3つの要素に絞りました。

本作のシネマティクスでは基本的に リアルタイム3DCG(※1) となっていますが、表現力が必要な箇所では プリレンダ(※2) を積極的に採用しています。 ※1 ゲームエンジン等でリアルタイムに計算処理を行うCG。キャラクターを操作するインゲームで用いる ※2 事前にレンダリングされているCG。ゲームにおいては主にカットシーン(ムービー)に用いる

リアルタイムCGとプリレンダは場面によって使い分けられており、 リアルタイムレンダリング のカットシーンは主に キャラクターのドラマにフィーチャー するときに使っています。アドベンチャーパートからの遷移においてプレイヤーの感情が途切れないよう、キャラの感情の振り幅を可能な限りリアルタイムで実装しています。

一方、 プリレンダ のカットシーンは、主に 敵のスケール感 や シーンのスペクタクル性 、そして 映像そのものにフィーチャーするとき に使っています。特にリアルタイムレンダリングでは負荷がかかりすぎて、細やかなエフェクトの表現が難しい個所で積極的に使っているとのこと。

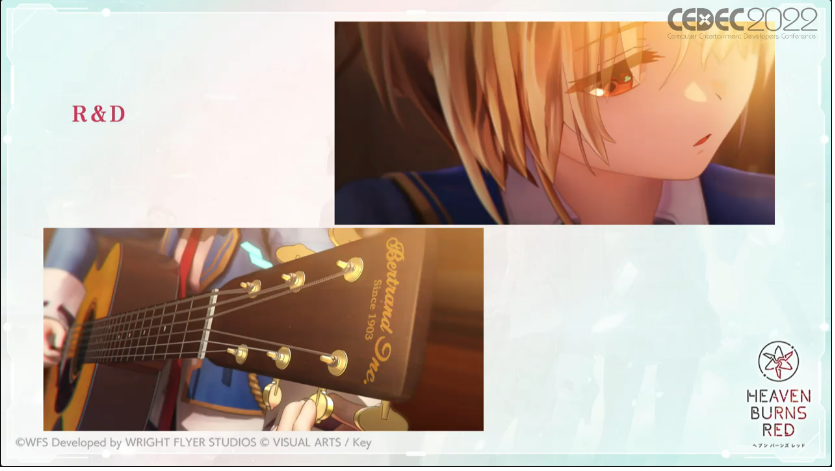

竹俣氏はシネマティクスのR&D(研究開発)についても解説。本作ではプリレンダによるキャラのシネマティクスの研究も開発と並行して行っているとのこと

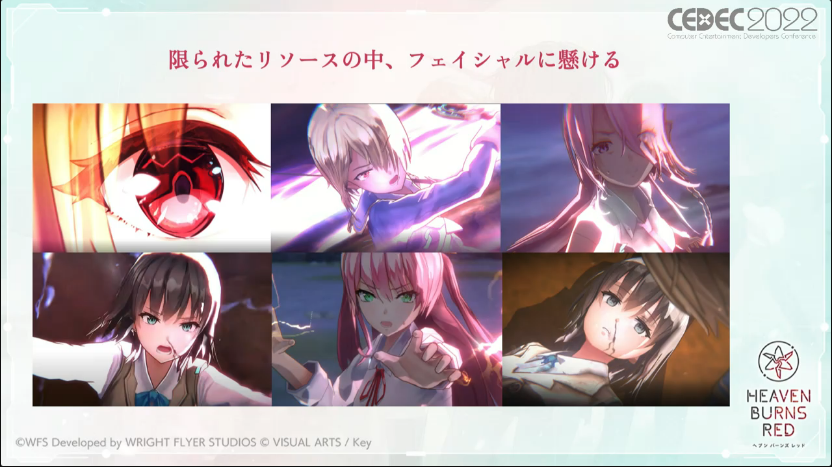

続いて、 キャラクターのフェイシャル (表情)について説明されました。スケジュールや人員が限られている中では、キャラクターの感情表現を最大限に発露できる場所としてフェイシャルに注目した と竹俣氏は解説しています。

もともとのフェイシャル表現は、キャラクターの 顔部分の2Dテクスチャ を切り替えるのみ でしたが、より自然な表情の変化を出すために ブレンドシェイプ (※)で実装を行いました。 ※ モデルの頂点を動的に動かすことによってアニメーションさせる技法

モデラーとテクニカルアーティストで連携し、キャラの魅力を最大限に出せるように 表情を左右非対称 にしたり、オフセットで さまざまなニュアンスを追加 したりしながら、各キャラ特有のフェイシャルを実装。なお、竹俣氏はリリース4か月前にこれらを判断し、リリース3か月前に実装を行ったとのことです。

モーションキャプチャーが軌道に乗るまでの道筋 竹俣氏は入社初日に麻枝氏のシナリオを読み、直感的に本作が「最上の、切なさを。」と掲げている以上モーションキャプチャを使うべきと判断したそうです。

キャラの感情表現を最大化するためにモーションキャプチャーを導入。本作では4章以降で用いられている

竹俣氏はモーションキャプチャーについて 「極論、さまざまな感情や情景をプレイヤーに想起させることができる」 と評価しています。アクターの生のお芝居のクオリティを作品に反映でき、手付けのアニメーションでは難しい「ムードやたたずまい」など微妙なニュアンスを作れる点を評価しています。

同様の理由から、現実のカメラワークで3D空間内を撮影できる バーチャルカメラ も採用。これは撮影時の手ブレも感情表現に繋がると判断した ためです。竹俣氏は 「本作は生ものの良さ、ライブ感を最大限に生かすことが最適」 と判断し、こうした制作環境を構築しています。

モーションキャプチャー の多くは アクションの収録 に使われるものですが、本作においては スキル演出やアクションなどは手付けのアニメーション で制作し、 ドラマ演出にモーションキャプチャー を使っています。講演内では 現場で実際にアクターが演技した様子も動画で紹介されています。

アクターが感情を震わせながら表情を作り、セリフを喋るシーンを演じている。「収録現場ではアクターの迫真の演技により、スタジオ内も感動で包まれました」と竹俣氏は振り返る

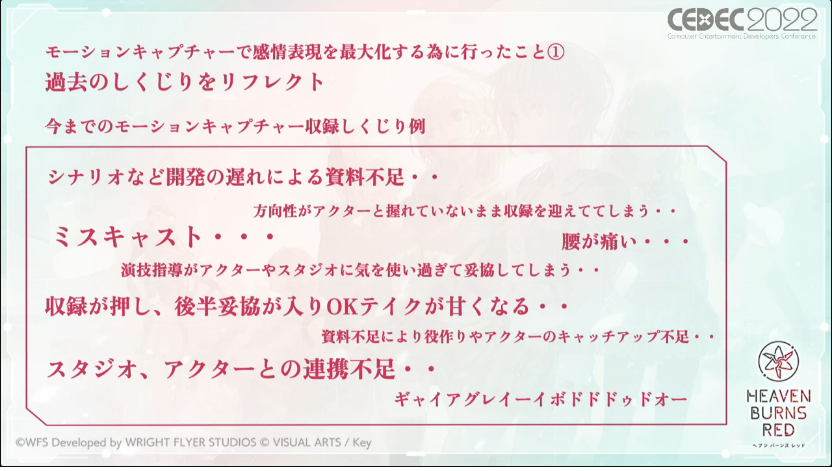

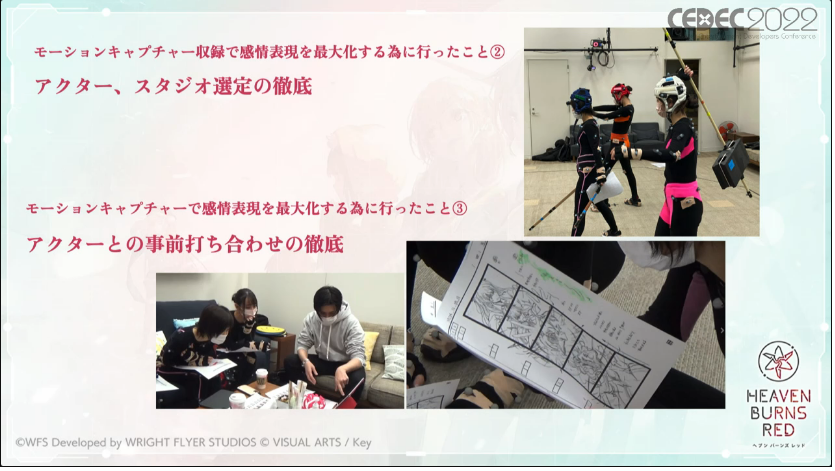

モーションキャプチャー収録を円滑にするため、竹俣氏は過去の失敗を教訓にしてきたことも語りました。 過去にあった失敗には、シナリオなどの開発の遅れによる アクタ―らへの資料不足 、アクターやスタジオに気を使いすぎて 演技指導が甘くなる 、収録が押して OKテイクが甘くなる などの経験があったそうです。

このような失敗を繰り返さないために、竹俣氏は数か月単位で準備を徹底したとのこと。「今後、運用していくにあたって失敗はできない」と考え、入念に アクターとスタジオの選定 を行いました。

特に、キャスティングに関しては、スタジオやスタッフ、アクターの所属事務所社長も含め、キャラクターの資料を見ながら議論して決めていったとのこと。これらのプロセスはとにかく スピードを意識して進め、可能な限りお芝居を作りこむ時間を確保 しました。

また収録にあたってはアクターとの事前打ち合わせを徹底したと竹俣氏は説明。収録の1か月以上も前から演技プランをすり合わせ、アクターに稽古をしてもらったことも説明されました。

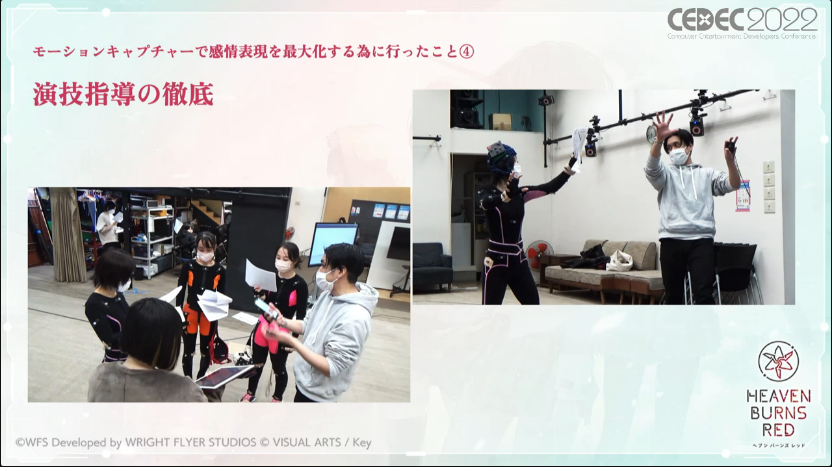

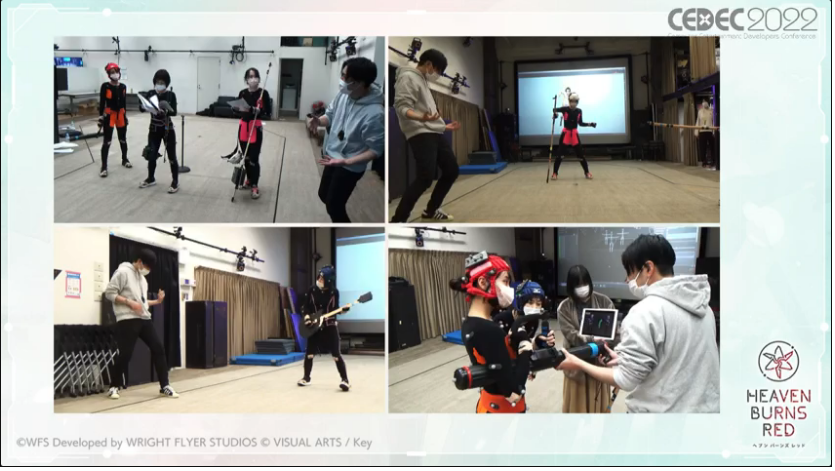

竹俣氏がもっとも力を入れたのが 本番での演技指導 です。「ここに時間をかけるために準備を徹底したといっても過言ではありません」(竹俣氏)と言うほどに重視したプロセスであり、現場では本気の演技指導を徹底したとのこと。感情表現で生じる微細な動きの揺らぎまで含めて、 アクターとは演技プランを細かくすり合わせていきます。

アクターには本番で気持ちを作る時間を与えたほか、アクターの感情が途切れないうちに演技を行ってもらうために、 収録順の変更 を行うなど、フレキシブルに対応して収録していきました。

場合によっては竹俣氏自身もアクターとなり、演技のイメージを自ら伝えることもありました。こうしたやりとりも含めて アクターたちと信頼関係を作っていくのも大切 だったとのこと。絶望から歓喜まで幅広い感情表現にこだわる作品のため、どれだけエモーショナルな演技を引き出せるかに掛かっていると竹俣氏は振り返ります。

竹俣氏は本項の締めとして、演技の明確なイメージのほか、十分な制作時間を作れるスケジュール、アクターにリスペクトを持つコミュニケーションをポイントに挙げています。 すべての要素が物語の感動体験に繋がるよう、アートワークから演出、シネマティクスまでこだわったことが伝わる講演でした。

ヘブンバーンズレッド 公式サイト ヘブンバーンズレッドにおける「最上の、切なさを。」を形にしたビジュアルアイデンティティ

「ジャンル複合ライティング」というスタンスで活動。ビデオゲームを中核に、映画やアニメーションをはじめ、現代美術から格闘技、社会など数多くのジャンルを横断した企画やテキストを執筆している。