この記事の3行まとめ

- PLATEAU、3D都市モデルを使った位置情報共有ゲームをつくるチュートリアル記事を公開

- PLATEAUは、国土交通省が主導する日本全国の3D都市モデルの整備・活用・オープンデータ化を推進するプロジェクト

- ゲームの制作から、サーバーの準備、アプリの配信まで詳細に解説

PLATEAUは、3D都市モデルを使って位置情報共有ゲームをつくるチュートリアル記事を公開しました。

今回公開された記事は、「TOPIC 23|3D都市モデルを使った位置情報共有ゲームを作る[1/2]|基本のゲームを作る」と、「TOPIC 23|3D都市モデルを使った位置情報共有ゲームを作る[2/2]|サーバーを使ったアプリを公開する」の2本立て。

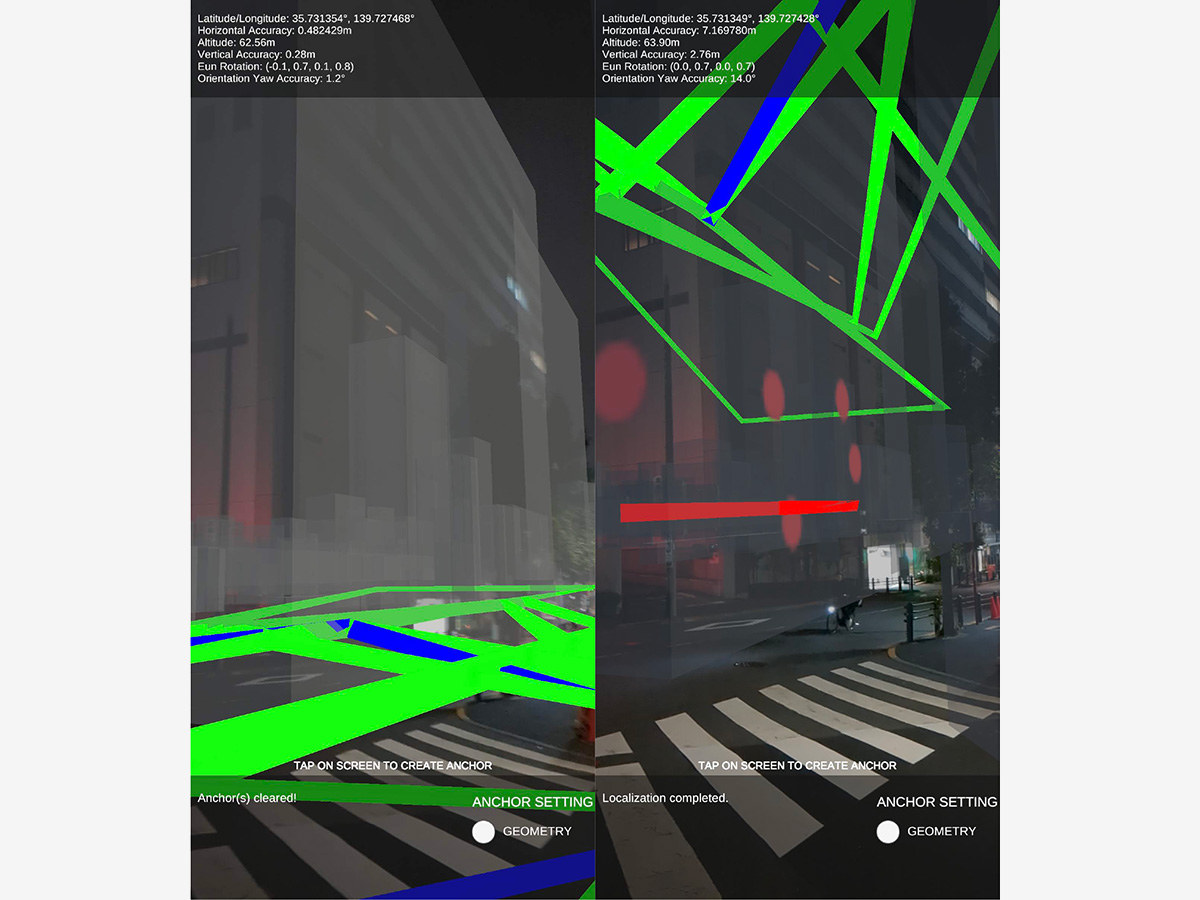

#PLATEAU ウェブサイトのLearningにチュートリアル記事「3D都市モデルを使った位置情報共有ゲームを作る」を追加!AR表示した3D都市モデルをタップ操作で塗っていくゲーム制作を通して、GPSで取得した位置情報をサーバー処理する方法等を説明しています。

是非ご覧ください!https://t.co/0NmJKQdnLV pic.twitter.com/CTWiGxmCv8— Project PLATEAU (@ProjectPlateau) February 28, 2024

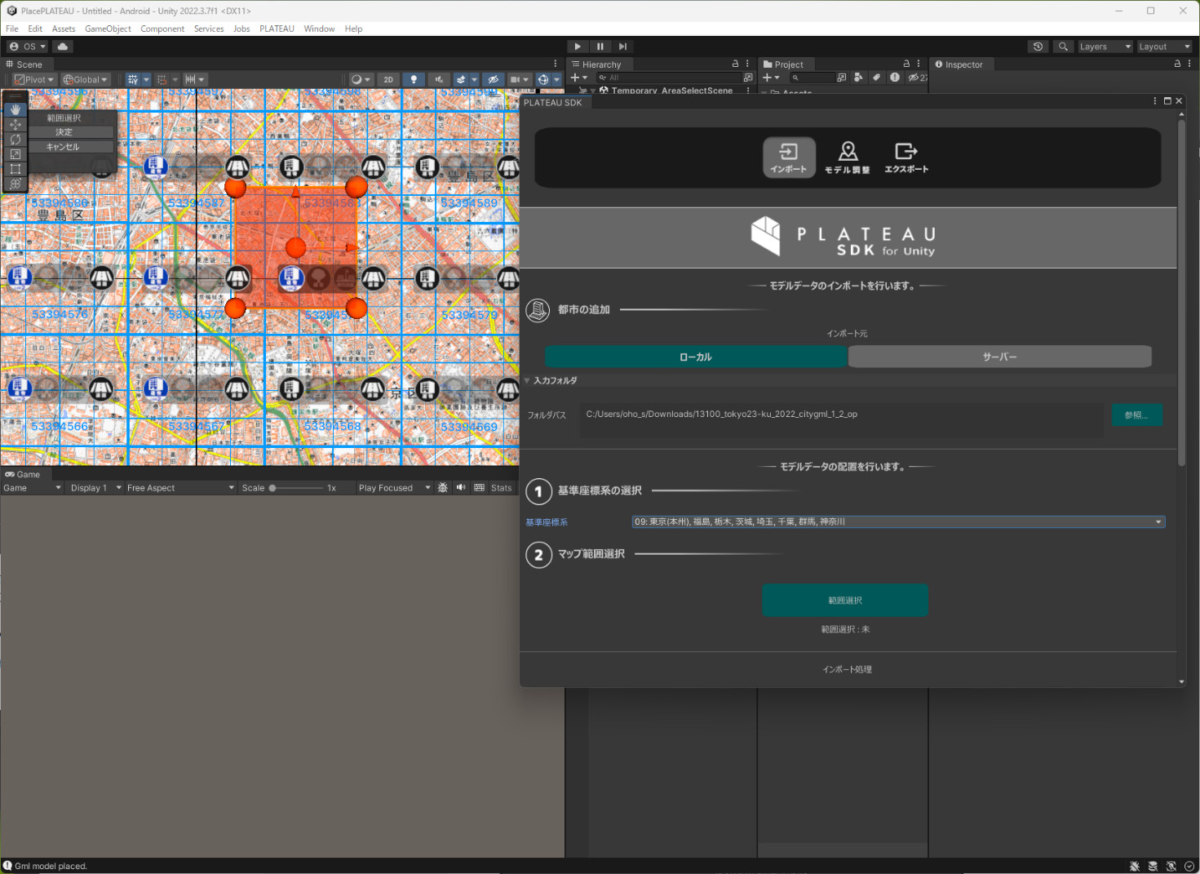

PLATEAUは、国土交通省が主導する日本全国の3D都市モデルの整備・活用・オープンデータ化を推進するデジタルツイン実現プロジェクト。今回公開された記事では、PLATEAUの3D都市モデルとUnityを活用し、スマホ用のAR位置情報共有ゲームを制作する方法が解説されています。

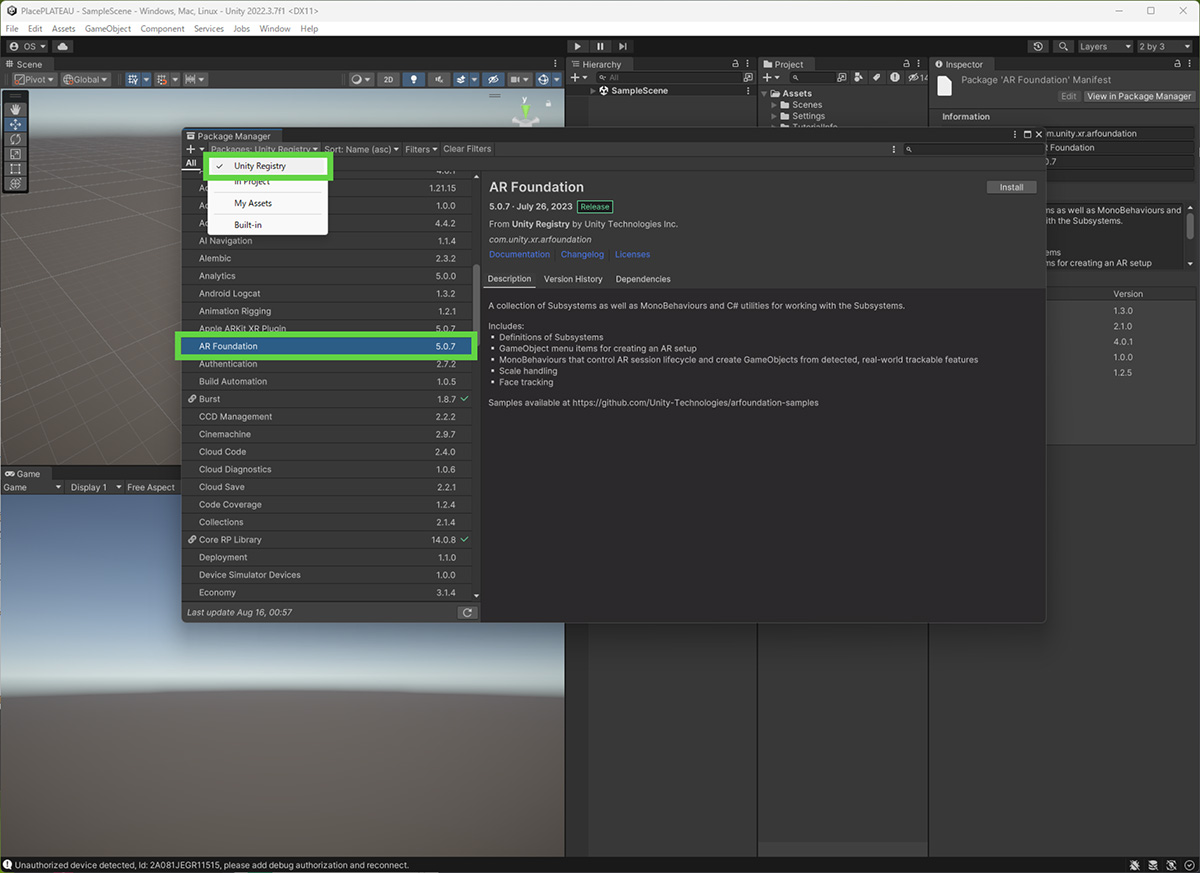

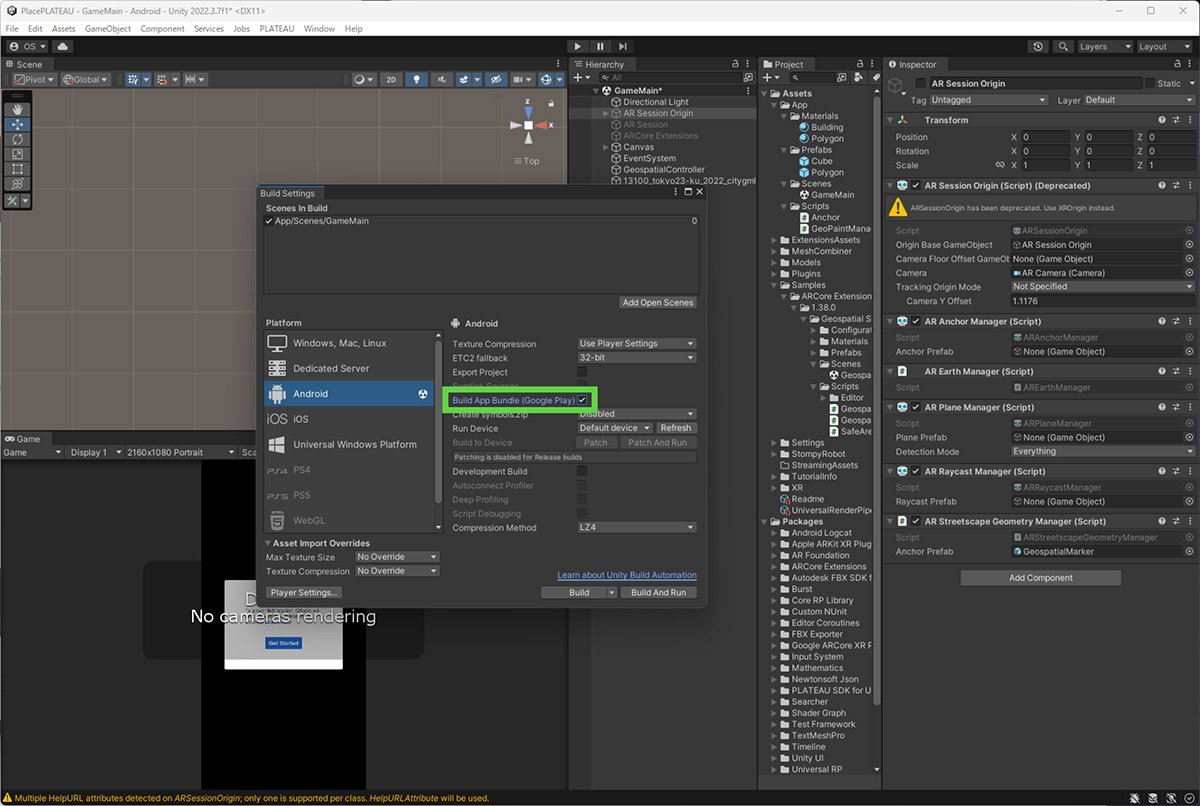

「TOPIC 23|3D都市モデルを使った位置情報共有ゲームを作る[1/2]|基本のゲームを作る」では、ゲームの基本となる部分を制作しています。ARの設定や3D都市モデルの読み込みなどの方法が、画像付きで詳しく紹介されています。またAR設定に関しては、iOSとAndroidそれぞれで違った設定方法も解説されています。

画像は公式サイトより引用

2本目の記事「TOPIC 23|3D都市モデルを使った位置情報共有ゲームを作る[2/2]|サーバーを使ったアプリを公開する」では、位置情報の扱い方とゲームアプリのリリース方法を解説。サーバーと位置情報のやり取りを行うための実装とその詳しい手順を説明した後、AppStoreとGoogle Playでアプリを配信する際の方法が紹介されています。

各実装において使用されたツールもあわせて詳細に解説されています。記事本文はこちらです。

画像は公式サイトより引用

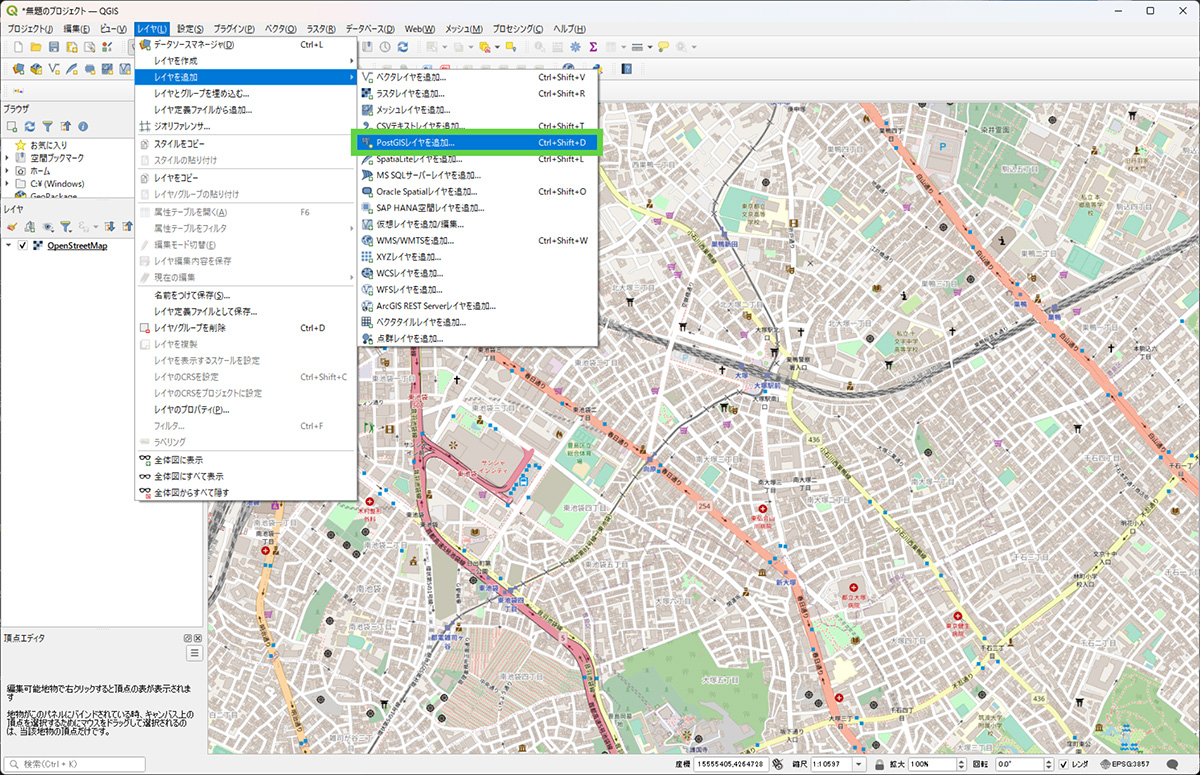

さらに、スマートフォンのGPSなど座標系やデータ形式の異なる位置情報をPLATEAUと重ね合わせて表示する方法を説明している「3D都市モデルと位置情報をUnityで扱う」という記事も公開されています。あわせてご確認ください。

「3D都市モデルを使った位置情報共有ゲームを作る」PLATEAU 公式サイト「3D都市モデルと位置情報をUnityで扱う」PLATEAU 公式サイト#PLATEAU ウェブサイトのLearningにチュートリアル記事「3D都市モデルと位置情報をUnityで扱う」を追加!ARアプリの開発を通して、スマートフォンのGPSなど、座標系やデータ形式の異なる位置情報をPLATEAUと重ね合わせて表示する方法を説明しています。

是非ご覧ください!https://t.co/gz0O0kqff9 pic.twitter.com/WvlL443NNA— Project PLATEAU (@ProjectPlateau) February 27, 2024