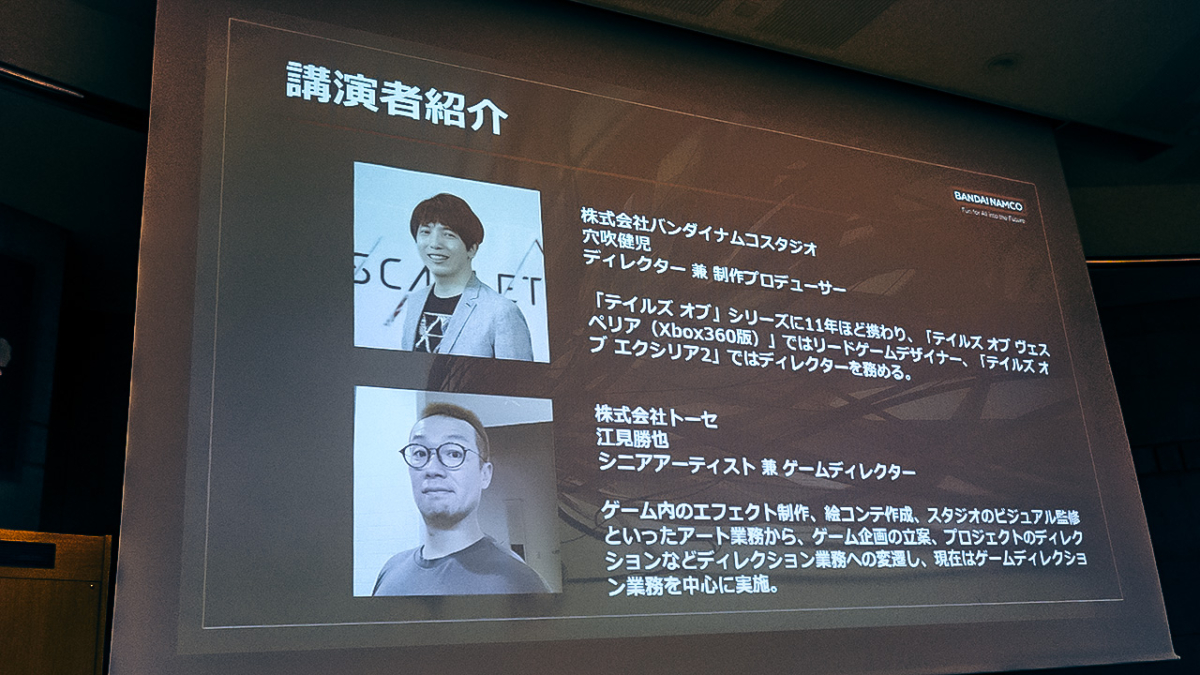

ゲーム業界カンファレンス『CEDEC+KYUSHU 2022』が2022年11月12日に開催されました。『「SCARLET NEXUS」新規オリジナルタイトル創出への道』と題した講演では、バンダイナムコスタジオのディレクター兼制作プロデューサー 穴吹 健児氏とトーセ 江見 勝也氏が登壇し、オリジナルタイトルの創出が難しい昨今のゲーム業界においてコンセプトをどう磨くのか、そして既存IPとの差別化の工夫を解説しました。

TEXT / HATA

EDIT / 酒井 理恵

『スカーレットネクサス』は、2021年にバンダイナムコエンターテインメントよりリリースされた新規オリジナルタイトル。Steamでは2022年11月12日時点の約8,700のレビューのうち84%が「おすすめ」と回答しています。世界累計出荷・DL販売本数は100万本を達成しました。

本作はバンダイナムコスタジオとトーセが共同で開発。企画立案などはバンダイナムコスタジオが行い、開発はトーセが担当しています。繁忙期には200名前後のスタッフが参加していました。もともと、本作は2015年にバンダイナムコスタジオ内で課外活動的に開発が始まり、約6年かけてリリース。トーセとの協業以降も4年の年月をかけて制作されています。

『スカーレットネクサス』で行われたコンセプトの磨き方

新規オリジナルタイトルは、コンセプトへの向き合い方がとにかく重要だと感じたと穴吹氏。江見氏はコンセプトへの向き合い方として「尖らせ方」、「差別化」、「共有」の3点に取り組んだことを解説しました。本作は、穴吹氏の「超能力集団ってカッコいい」という想いが原点になっており、「超能力を使ってカッコよく戦いながら仲間たちと特別な絆を築く」というコンセプトを掲げました。また赤い糸が特徴となる本作において、初期のプロジェクトのコードネームは、「RED Strings」と名づけられていました。

際限のないブラッシュアップではなくコンセプトに注力する

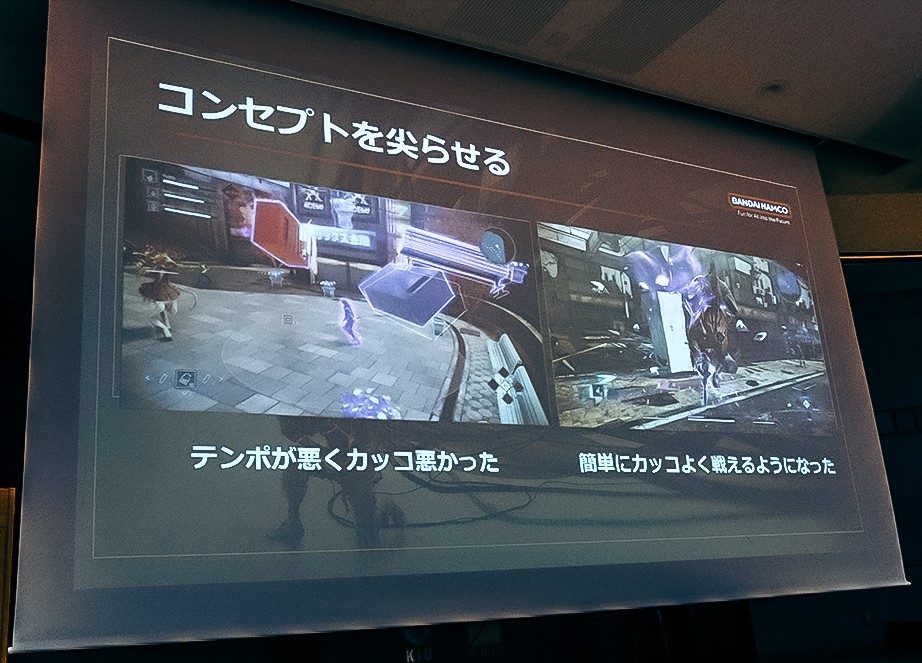

本作の開発期間においては3回の大きなブラッシュアップが行われ、その度にコンセプトを尖らせてきたといいます。穴吹氏はその理由を「ブラッシュアップは、全方向にいくらでもできるが、コストは有限であるから」と語ります。際限のないブラッシュアップではなく、コンセプトを尖らせることに注力してコストを有効に利用したのです。

尖らせたものの一つにキャラクター表現があります。会場では「初期段階」、「プリプロダクション」、「最終段階」の変遷を動画で解説。「プリプロダクション」の段階では、3Dっぽさを感じさせないように注意を払い、ライティングで服のしわ、ノーマルマップで凹凸を表現して情報量を増やしました。アニメライクなポストプロセスは「最終段階」でつけています。

SAS(Struggle Arms System)は本作の特徴的なシステムで、脳と脳を仮想ケーブルで接続し、一時的に仲間の「超脳力」を借りるバトルシステムです。使える「脳力」には「発火」、「複製」、「透明化」、「瞬間移動」、「硬質化」などがあります。

初期段階では「仲間と脳を繋ぎ、超脳力を借りる」というコンセプトをどう表現するか模索していました。赤い糸で仲間とのつながりの表現を模索したほか、「植物」など、本編では登場しなかった能力が検討されていました。プリプロダクション時には赤い糸は実存感のあるケーブルに変更され、仲間は画面全体を覆うカットインに変更。借り受けた脳力を漢字で表示するなど最終系に近い表現へと昇華されています。

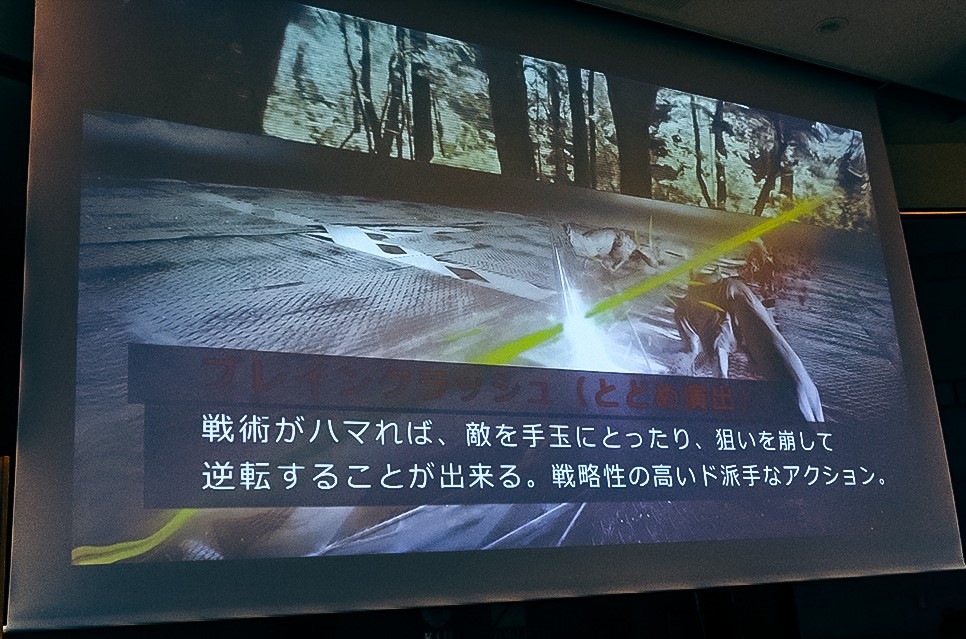

本作に登場する「ブレインクラッシュ」は、形勢逆転が可能な必殺技の役割を持ちます。初期段階ではイメージが固まらず、当初は『テイルズ オブ ヴェスペリア』の「フェイタルストライク」が下地になっていました。そこから演出も派手に改善し、「ユーザーが思わずコントローラを握りしめてしまうように工夫した」と江見氏は説明します。

コンセプトの違和感をどう修正したか

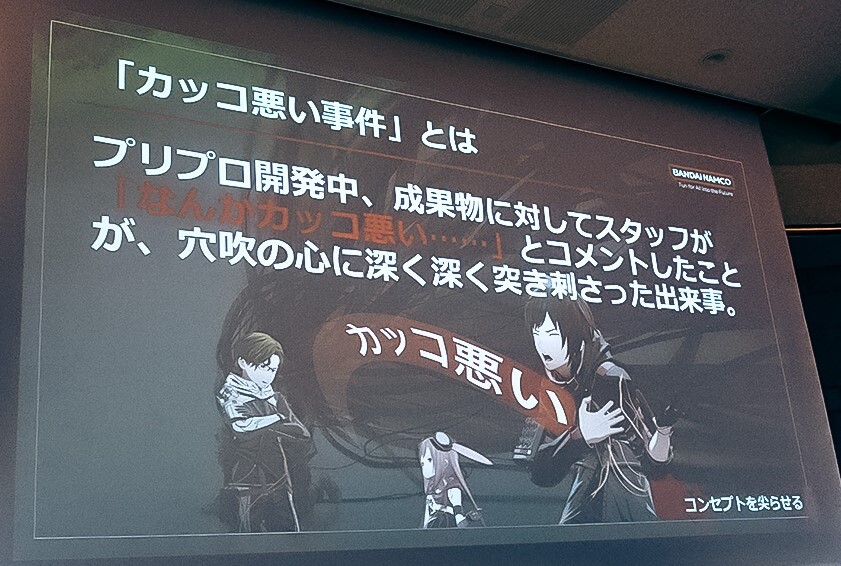

コンセプトを磨いていった中で、ある日「カッコ悪い事件」が発生。穴吹氏の心にダメージを与えます。

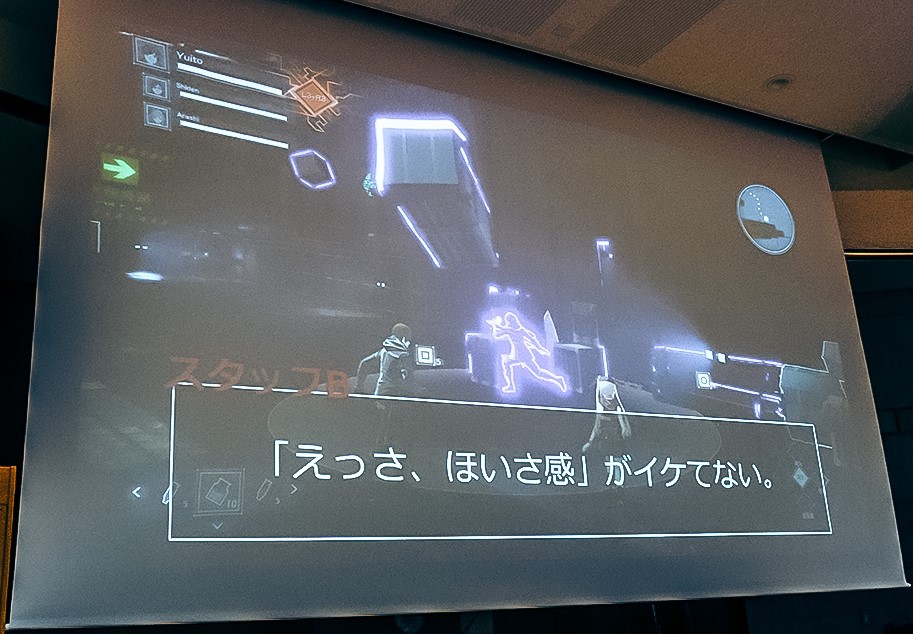

この事件の発端は、プリプロダクション開発を進めていた中で、トーセのスタッフから上がった「なんかカッコ悪い……」という発言でした。主人公が武器にしたいオブジェクトを念力で集める際、主人公がそのオブジェクトに近づかなくてはならないのが念力使いとしてカッコ悪い、またエッサホイサと運んでいる姿もイケてない、というものです。

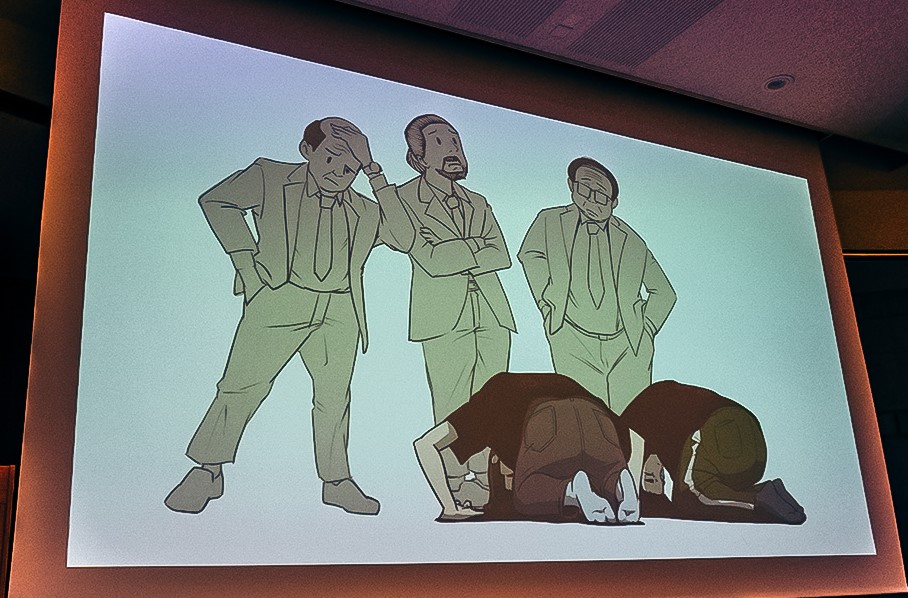

コンセプトに「カッコよく」と思いきり書いていたのに、真逆の印象を与えている……許しがたい状況であるにもかかわらず開発は進み、穴吹氏はどうするべきか悩んだそうです。結論は、仕様を変更して作り直すことでした。

穴吹氏は、江見氏と昼食に行く道すがら作り直しを打診したことを振り返り「ピリピリした業務時間内は言いづらかったので、昼休みに伝えさせてもらった」と苦渋の決断について述べました。トーセ内でもクオリティを問題視する声があったため、打診を受けた江見氏も作り直しの判断を支持。翌日から関係各所への調整が始まります。

作り直しはゲーム業界ではよくあることではあるものの、これまでの成果物が無駄になることに加えて関係各所への調整も苦労を伴うため、簡単には決断できるものではありません。

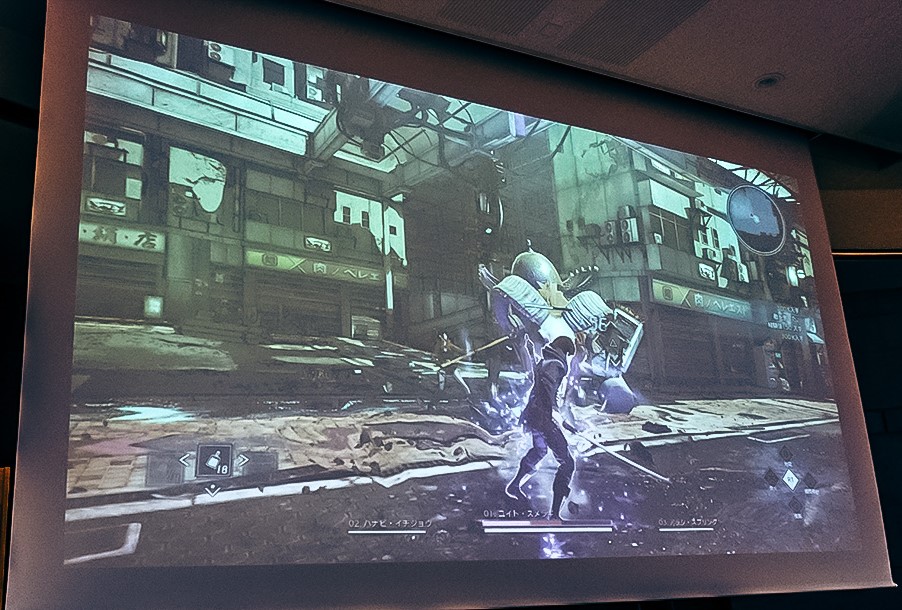

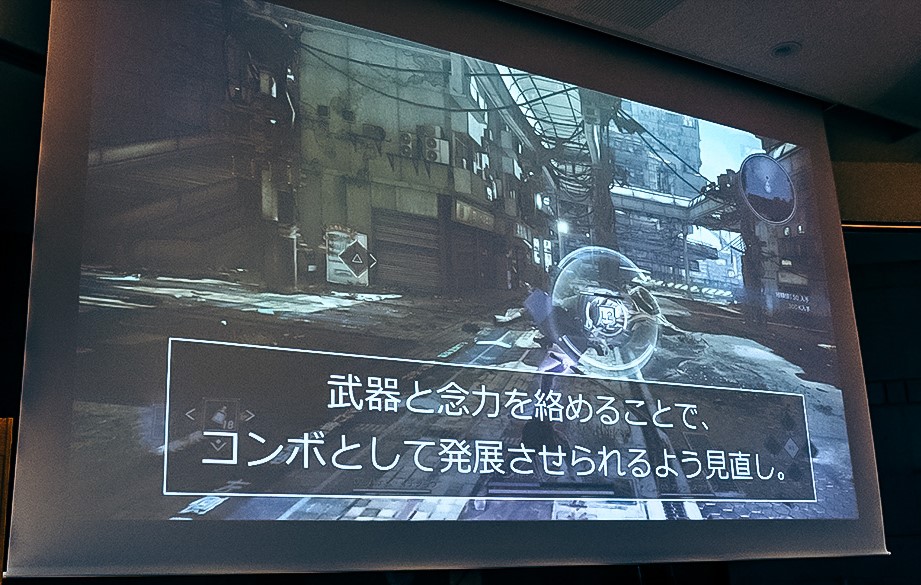

しかし、オブジェクトをダイレクトに投げつけられるようにしたこの仕様変更によって、武器と念力がうまく絡んだコンボ要素に昇華。コンセプトに掲げた「カッコいい」を実現していきます。コンセプトに関わる問題でなければ、作り直しをせずにそのまま進めたかもしれないが、どうしても見過ごすことができなかった、と穴吹氏は振り返ります。また、このときに第三者の意見を聞くことの大切さを実感したそうです。

他のゲームとの差別化

そんな中、穴吹氏に新たな事件が起こります。「スクショ見比べ事件」です。

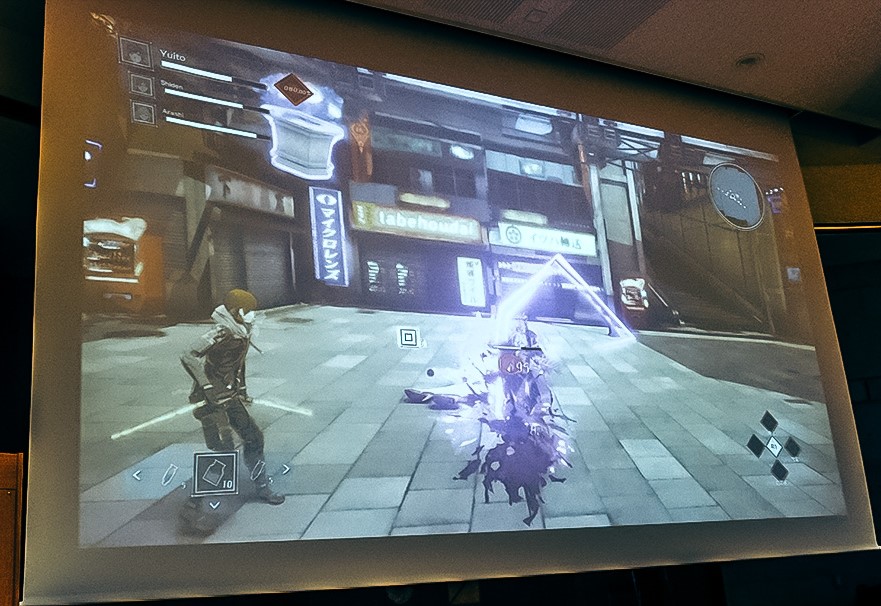

これは開発中期、スカーレットネクサスのゲーム画面を他のゲームと見比べた際に「パッと見て違いがわからない」との指摘に、開発チームが震撼したという出来事です。この原因について、穴吹氏はゲーム全体の差別化が弱く、それが画面に表れていたのではないかと振り返っています。

『スカーレットネクサス』をリリースした2021年は国内市場だけでも年間1,000タイトル以上のゲームがリリースされています。本作のようなオリジナルタイトルでは、他のタイトルにはない差別化された魅力を提示し、ユーザーに認知される大切さを痛感したと江見氏はいいます。

認知してもらえるゲームにするために、ユーザーのベネフィットを見直し、コンセプトを再構築。差別化するためのキーワードを模索しました。その中で、危険な力を操る「強くてヤバイ奴」という要素が新たに登場します。

ブレインフィールド

再構築したコンセプトの要素である「危険な力を操る「強くてヤバいやつ」」をゲーム側にも落とし込んだ結果、プレイヤーが強さに陶酔するような演出が加わりました。また、ハイリスク・ハイリターンの特殊フィールド「ブレインフィールド」では、プレイヤーが狂気的な力を振るうとともに、使い続けるとプレイヤーが倒れてしまうという仕様が採用されました。

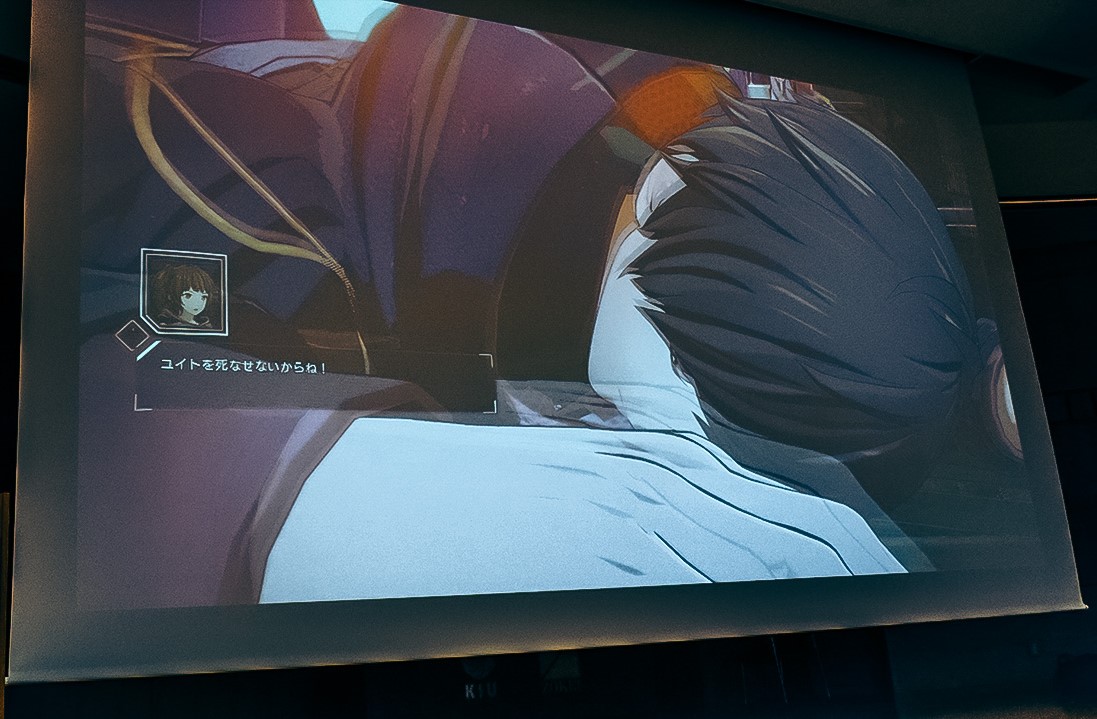

また、新たなコンセプトとして「仲間が自分を信頼してくれる信頼感。痛みや危険を顧みず助けてくれる感動を味わえる」という要素が追加されました。前述のブレインフィールドを使いすぎて侵食されそうになると、仲間が引きとめてくれたり、身代わりになって敵の攻撃を防いでくれたりと、共に戦う仲間の存在を全面に押し出した内容になっています。また、ゲームオーバー直前に仲間が助けに来てくれるという要素は、穴吹氏も「もう一度がんばろうという気持ちになる」と評価しています。

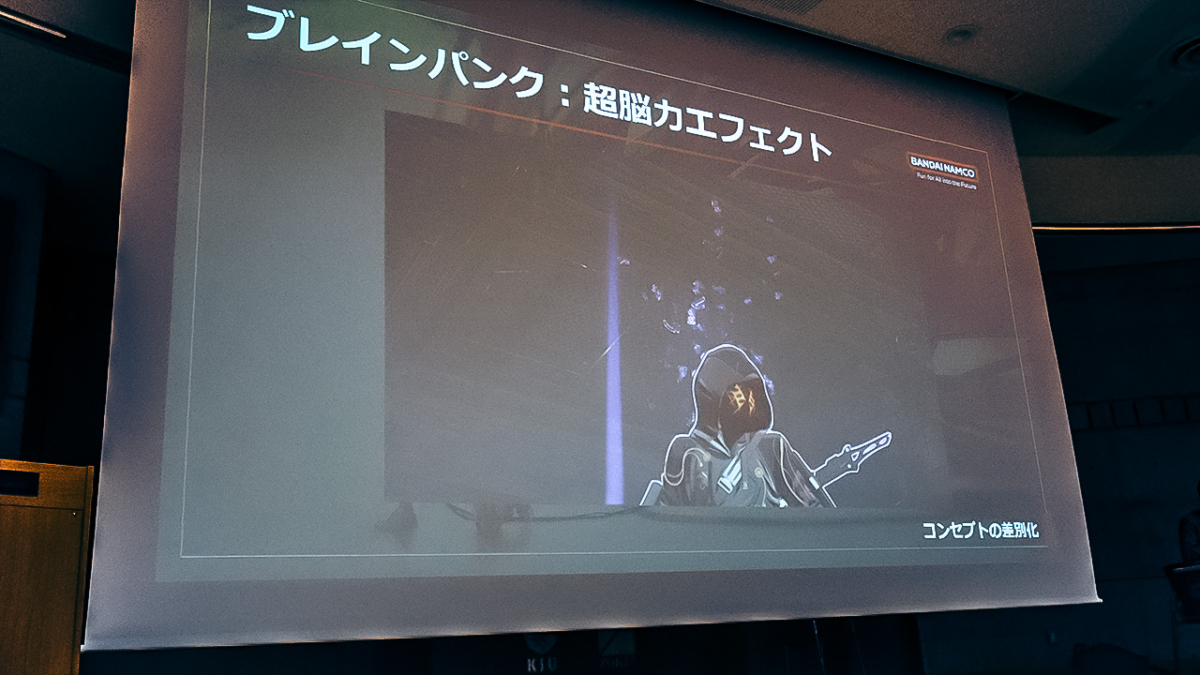

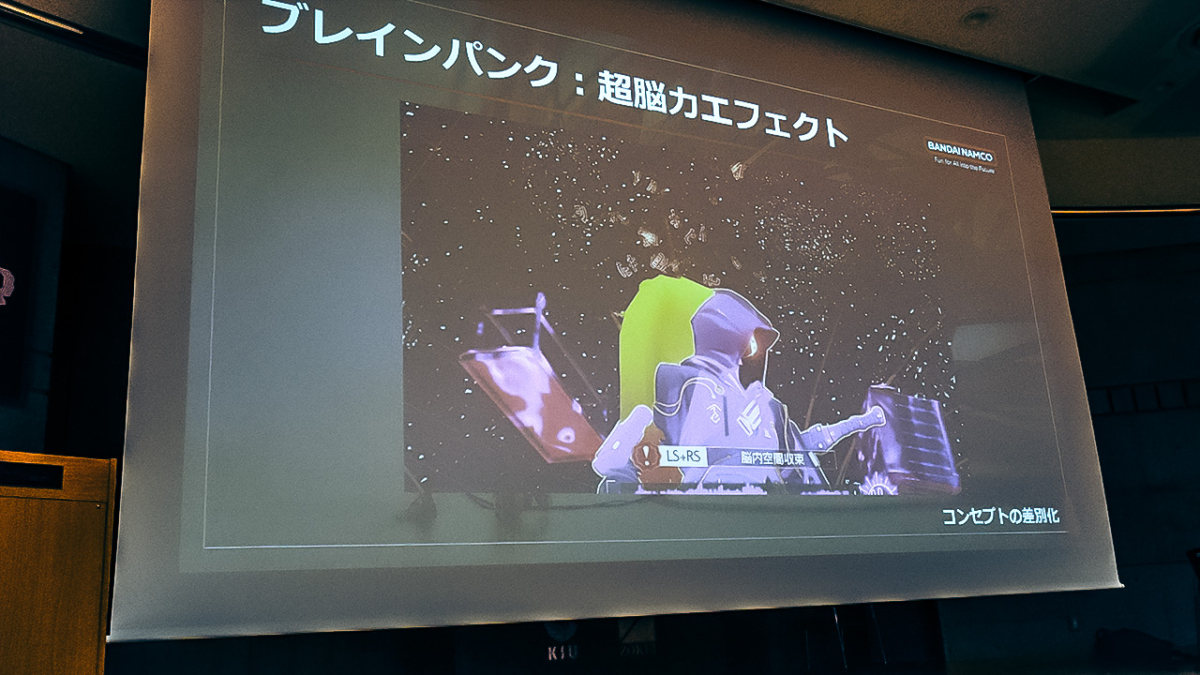

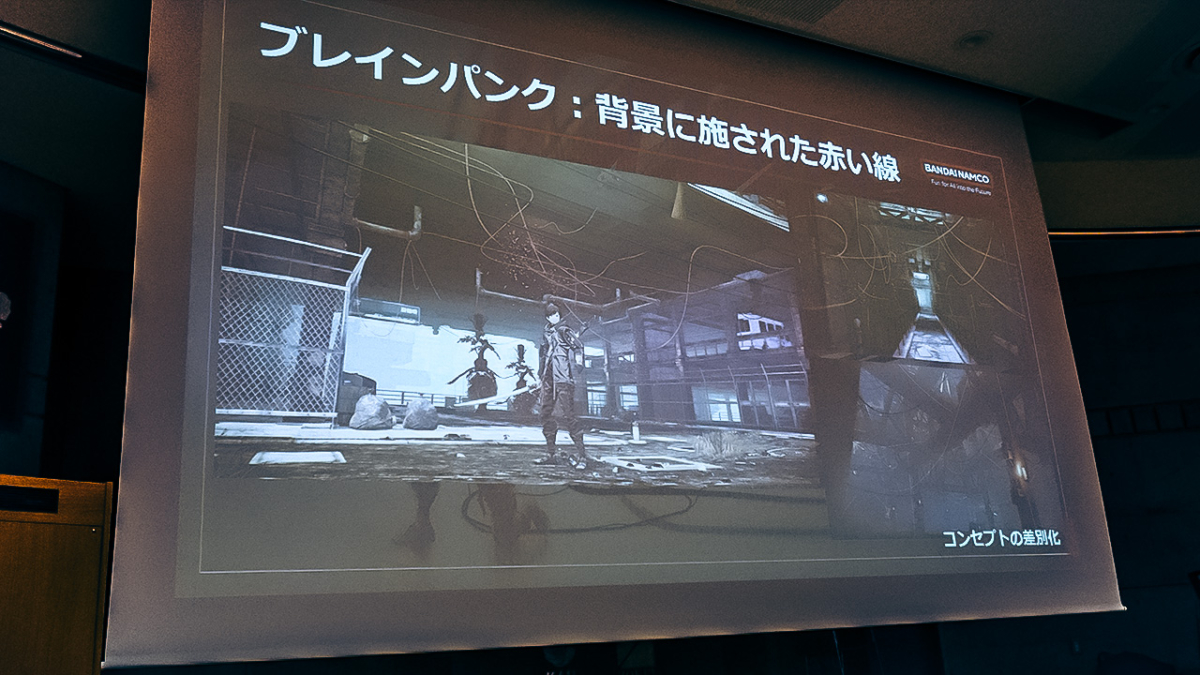

ブレインパンク

本作の世界観を表す単語に「ブレインパンク」という言葉も登場します。脳をモチーフにしつつ、危険でヤバい雰囲気を表現するための造語となっており、この言葉が本作のビジュアルの特徴となっていきます。このコンセプトはキャラクターデザインにも活かされており、例えば衣服の表面についているチューブは点滴をイメージしたもので、実際の医療器具を参照して制作されています。

このほか、超脳力を発動する際のエフェクトがカタカナになったり、赤い糸がフィールドの随所に存在するようになったりすることで、ビジュアル面の差別化に成功しています。

どこにもお手本のない新規タイトルのコンセプトの共有方法

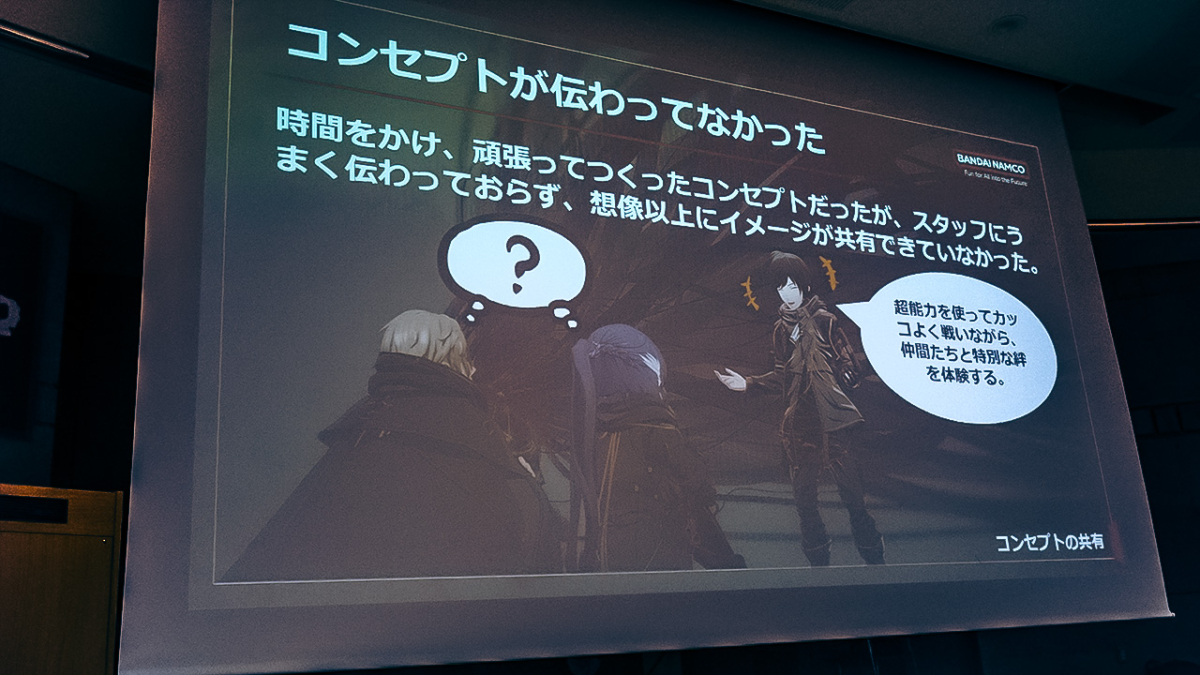

新たなコンセプトのもと再始動したプロジェクト。しかし、それが反映されたとは言い難い成果物がスタッフから上がってくることに穴吹氏は首を傾げます。この理由はスタッフにコンセプトが正確に行き届いていないことにありました。開発規模が大きくなり、新しく参加したスタッフにコンセプトが共有できていなかったのです。

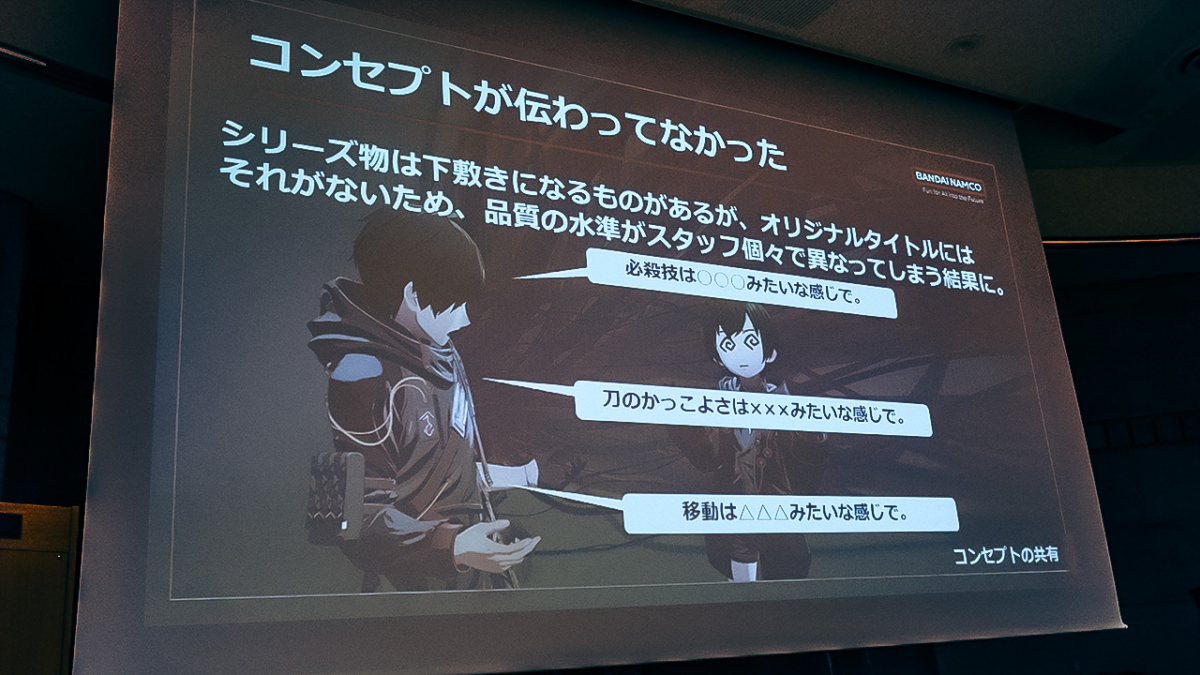

特にトーセ側のスタッフから見れば、クライアントと受注側の関係もあって「わからない」と口に出せない部分もあったと江見氏は当時を振り返ります。一方、穴吹氏も、シリーズものであれば前作からイメージがしやすいものの、完全新規タイトルのコンセプトを伝える難しさを痛感したといいます。

穴吹氏は「既存コンテンツの表現を例に出して伝えていたが、それが複数混ざってしまうことで上手く伝わらなかったのではないか」と考えます。また、コンセプト全文も長くて伝わっていなかったのではと振り返ります。一方、江見氏はトーセ側スタッフの主観が混じった理解をしていたほか、スタッフによってはまったく伝わっていないことさえあったと語ります。

「カッコいい」を制作工程ごとに説明する

こうした状況下でスケジュールが後ろ倒しになりはじめ、「品質を高めることよりも納期に間に合わせること」が開発現場の中心になっていき、両氏は危機感を覚えます。ここで穴吹氏はコンセプトの分解に着手。抽象的になりがちな『「カッコいい」とは何か?』をより掘り下げ、制作工程単位まで分解し、各分野の担当者が理解できるように努めました。

また、この分解したコンセプトはメーリングリストやサーバーで共有して終わりにするのではなく、説明会を実施してスタッフに浸透させました。分解したコンセプトは説明会資料の重要点に掲載するなど、細かい部分にも力を入れています。アナログな手法ながら、地道な共有作業の重要性が分かる事例です。

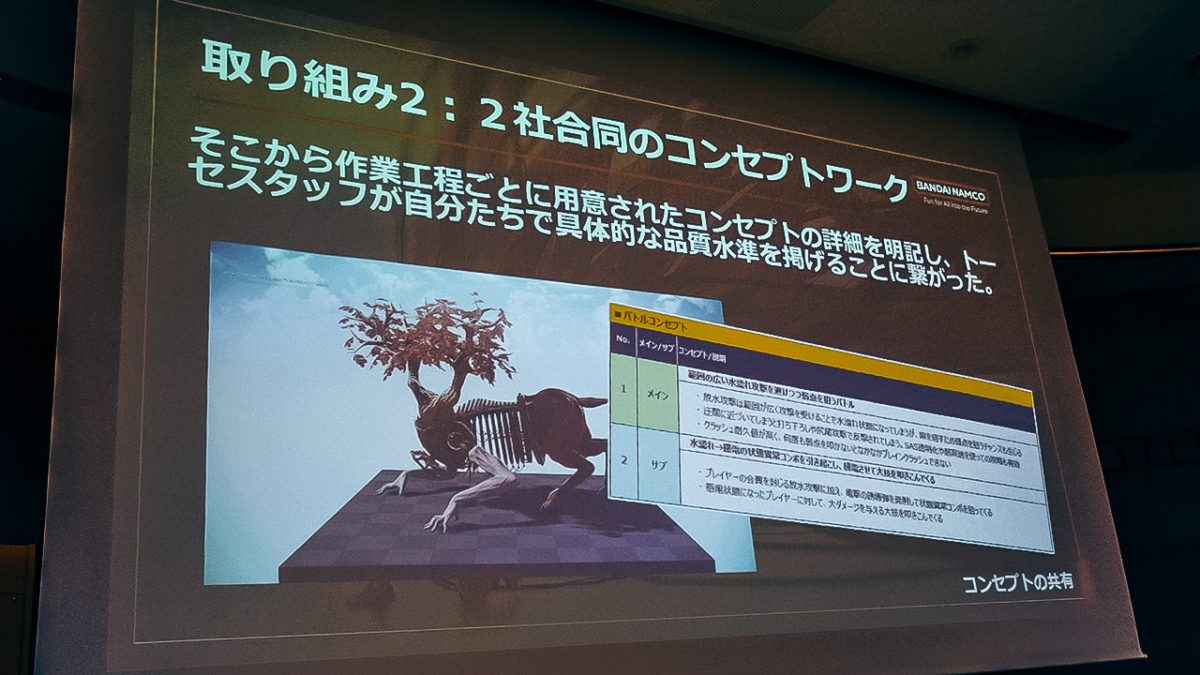

コンセプトワークの実施でコンセプトを深く、詳細に

また、バンダイナムコスタジオとトーセの2社合同のコンセプトワークも実施しました。コンセプトワークを2社合同で行うのは珍しいことで、バンダイナムコスタジオのスタッフが京都に行ったり、トーセのスタッフが東京に行ったりを繰り返すなかで、考えていることをリアルに共有していきました。コンセプトワークを通じて、トーセ側からの意見で開発が進むようになるなどの変化も見られました。結果、トーセスタッフが自分たちで品質を向上させ、可否判断ができるようになっていったといいます。

さらにコンセプトを「メイン」と「サブ」にわけ、細かく敵のコンセプトを定義することも行われました。これにより、コンセプトが徹底して言語化され、開発陣に深く浸透しました。なお、ラスボスはサブも複数あり苦労した様子もうかがえました。

これらの結果、トーセ側のアウトプットの品質が上がり、開発終盤では両社の間でちょっとした打ち合わせをするだけでイメージが伝わるようになったといいます。穴吹氏はコンセプトが伝わらないときは伝える側が悪いと考えるようになり、コンセプトの分解だけでなく分解の経緯も伝えることで開発スタッフにコンセプトを浸透させることが重要と説明しました。

両者の協力体制が生んだ好循環

開発初期はディレクションはバンダイナムコスタジオ、開発はトーセと分かれた開発体制でした。しかし、開発後期にはアジャイル開発でスクラム毎に特化した業務を行うように変更にしていきました。スクラム体制の中で、トーセ側のリーダーはこれまで企画職が立つことが多かったのですが、今作では職種を問わず問わずプロジェクトに最も適した人材を配置したそうです。

東京と京都に開発拠点があるため、基本的にはリモートワークを行っていましたが、バトルやレベルデザインについては会って話をする機会を持ちました。また、バンダイナムコスタジオスタッフがトーセに常駐し、同じ画面を見ながら開発を進められたことを「古い考えかもしれないが、直接対話をすることで一体感のようなものが生まれ、結果としてそれが品質に寄与していたように思う」と穴吹氏は振り返ります。

穴吹氏は今回の開発を振り返って、「我々はゲーム業界の中でライバルでもありますが、パートナーでもあります。協力して新たなコンテンツを生み出すことで、ゲーム業界が盛り上げられるのではないか」と語ります。また、江見氏も「トーセとしても、オリジナルタイトルに取り組むチャンスを得られた。1つのオーダーを2、3と膨らませることができた」と開発を振り返りました。

『スカーレットネクサス』公式サイト『「SCARLET NEXUS」新規オリジナルタイトル創出への道』 - CEDEC+KYUSHU 20225歳の頃、実家喫茶店のテーブル筐体に触れてゲームライフが始まる。2000年代にノベルゲーム開発を行い、異業種からゲーム業界に。ゲームメディアで記事執筆を行いながらゲーム開発にも従事する。

関連記事

注目記事ランキング

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

連載・特集ピックアップ

西川善司が語る“ゲームの仕組み”の記事をまとめました。

Blenderを初めて使う人に向けたチュートリアル記事。モデル制作からUE5へのインポートまで幅広く解説。

アークライトの野澤 邦仁(のざわ くにひと)氏が、ボードゲームの企画から制作・出展方法まで解説。

ゲーム制作の定番ツールやイベント情報をまとめました。

GAME CREATORS CONFERENCE ’25で行われた講演レポートをまとめました。

GDC 2025で行われた講演レポートをまとめました。

UNREAL FEST 2024で行われた講演レポートやインタビューをまとめました。

東京ゲームショウ2024で展示された作品のプレイレポートやインタビューをまとめました。

CEDEC2024で行われた講演レポートをまとめました。

BitSummitで展示された作品のプレイレポートをまとめました。

ゲームメーカーズ スクランブル2024で行われた講演のアーカイブ動画・スライドをまとめました。

CEDEC2023で行われた講演レポートをまとめました。

東京ゲームショウ2023で展示された作品のプレイレポートやインタビューをまとめました。

UNREAL FEST 2023で行われた講演レポートをまとめました。

BitSummitで展示された作品のプレイレポートをまとめました。

ゲームメーカーズ スクランブルで行われた講演のアーカイブ動画・スライドをまとめました。

UNREAL FEST 2022で行われた講演レポートやインタビューをまとめました。

CEDEC2022で行われた講演レポートをまとめました。

Xで最新情報をチェック!