Epic Games Japan主催のUnreal Engine大型勉強会「UNREAL FEST EXTREME 2022 SUMMER」が、2022年5月23日(月)から5月27日(金)までの日程で開催されています。初日に行われた『インディーゲーム「くちなしアンプル」「マヨナカ・ガラン」制作事例』と題した講演では、個人制作者がUE4を使い、独自のビジュアル表現や演出を実現した手法や、リアルさに囚われない世界観の表現について語られました。

TEXT / 神山 大輝

EDIT / 神山 大輝

目次

CAVYHOUSEの制作ワークフロー

登壇したのは、これまでに『真夜中のイーハトーヴで』や『わすれなオルガン』など6作品を手掛けてきたインディーゲームスタジオCAVYHOUSE代表 善乃氏。CAVYHOUSEは善乃氏とy0s氏の2名が所属しており、善乃氏はゲームデザインやプログラム、グラフィック、BGM作曲などゲームのコア部分の制作を行い、y0s氏がシナリオを担当するという分担となっています。

個別の作品解説に入る前に、CAVYHOUSEの普段の制作フローについて説明されました。

- 2人で話し合い、ゲームの方向性をすり合わせる

- ゲームデザインを担当する善乃氏がゲームの形に落としこむ

- 必要になったタイミングで素材を制作する(テキストが必要な場合は、仕様を決めてy0s氏に依頼する)

- デバッグや移植作業を行う

活動歴は10年程で、これまでにもXNA、Unityなどの開発環境も用いてきましたが、近作はいずれもUE4で制作されています。情報系の大学出身の善乃氏はゲーム制作を始める前からプログラムの知識があったそうですが、「C++よりもブループリントの方が好み(かつ、取っ付きやすい)」という理由から、移植作業の一部を除きほぼ全てのシステム部分をブループリントで制作しているとのことです。

3Dアニメーションノベルゲーム『マヨナカ・ガラン』制作事例

『マヨナカ・ガラン』はストーリーがメインとなるノベルゲーム。これまでも物語にフォーカスした作品が多かったものの、一度ストーリーを主軸に据えた作品に挑戦したいという理由で開発がスタートしたそうです。ノベルゲームの場合、プレイ中に嬉しいのが「一枚絵」。ゲーム制作の観点から見ても、テキストを補完し、情報量を増やす役割を果たす一枚絵は重要ですが、2人体制では量産が難しいという問題もありました。

そこで、善乃氏は一枚絵を描かなくて済むよう、「3Dフルアニメーションを作ろう」と決意。舞台となる村のモデルとキャラクターを制作し、アニメーションで見せることが出来れば情報量を補うことができるほか、VR対応も可能ということで、まさに一石二鳥の選択となりました。

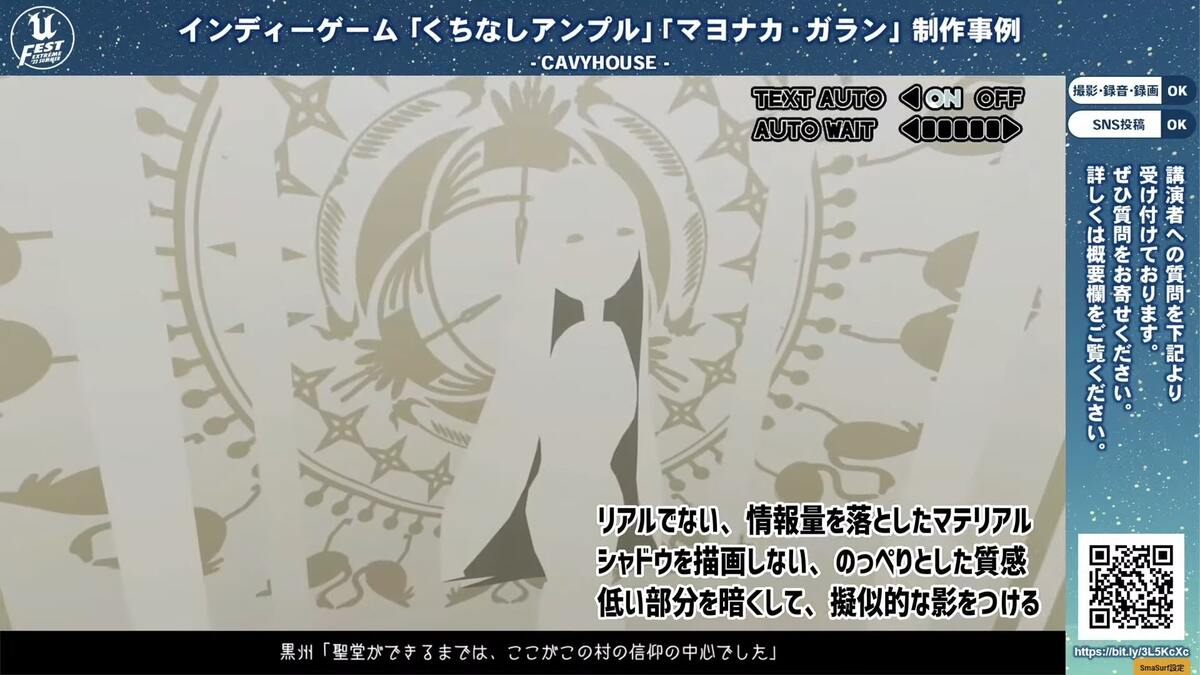

『マヨナカ・ガラン』は隠れキリシタンが村興しを行う物語。本作は切り絵やステンドグラス風のノンフォトリアルなグラフィックスが特徴。メインキャラクターや背景を含め、全て3DCGで描かれている

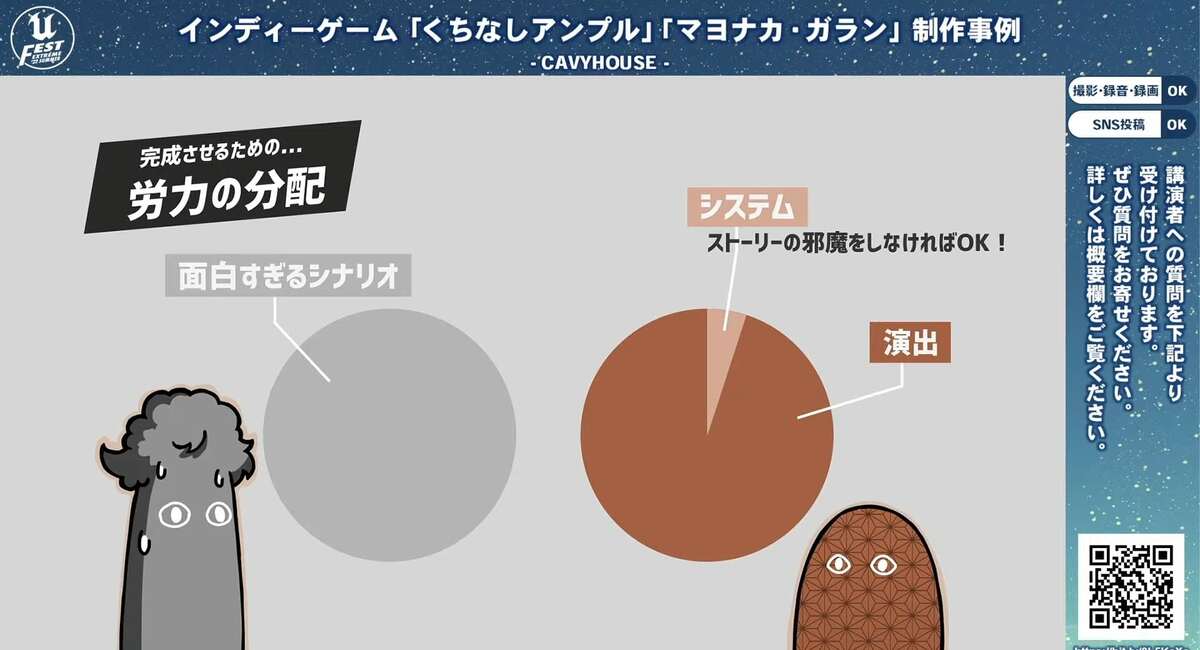

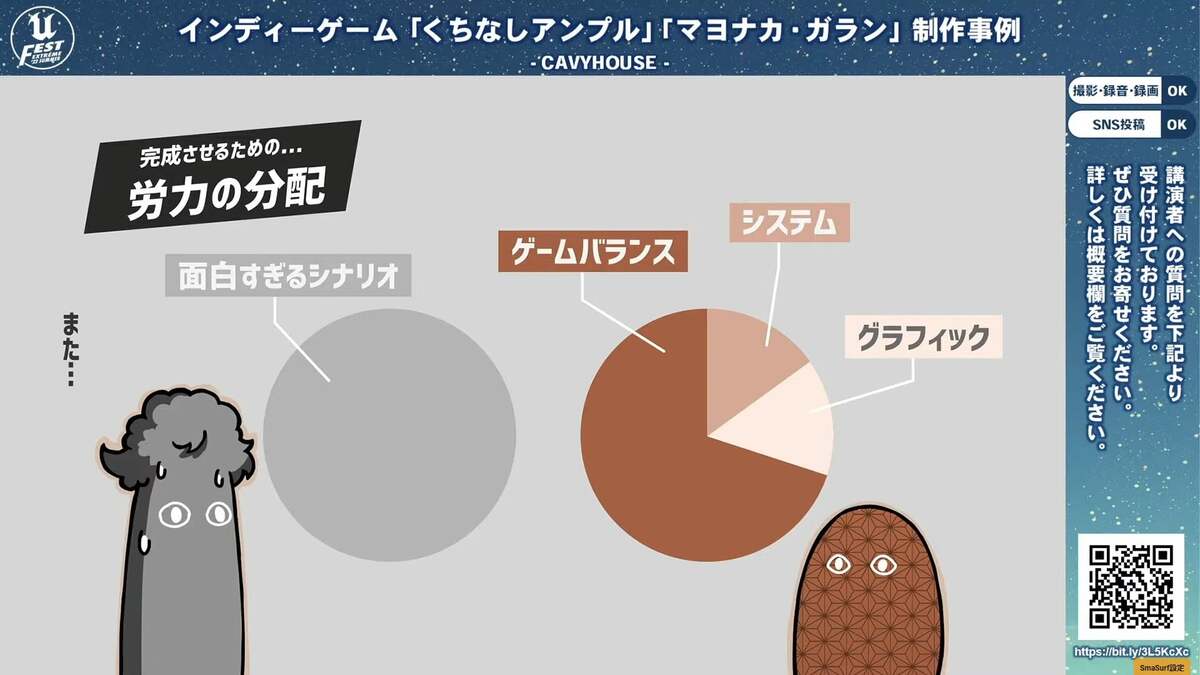

ただし、2人でフルアニメーションを制作するというのは作業量的にも困難なため、最初から現実的な作業の割り振りを考えていたとのこと。その結果、y0s氏は「面白すぎるシナリオ」に専念し、善乃氏はノベルゲーム部分を最低限のシンプルなシステムに留め、そのほとんどの作業をグラフィックスを含めた演出に割くことが決まりました。

フラットかつ複雑性を持つグラフィック

紫色を基調とした教会。カラーは同じでも、陰影によって奥行き感が表現できている。DCCツールはBlender

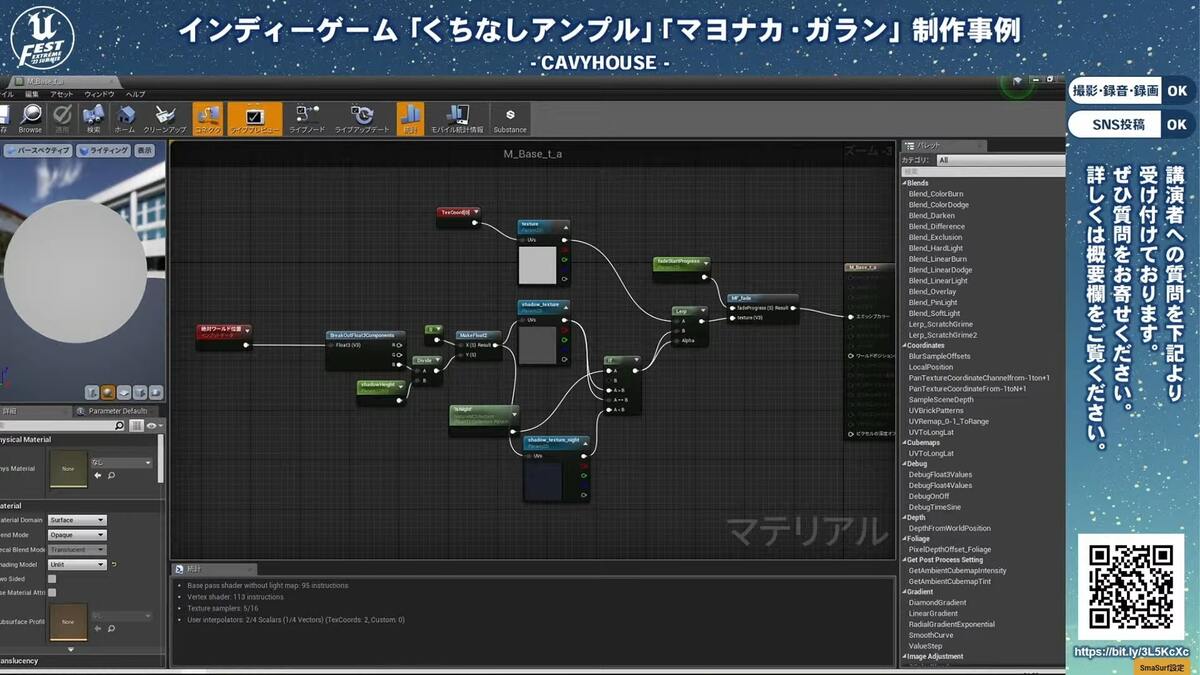

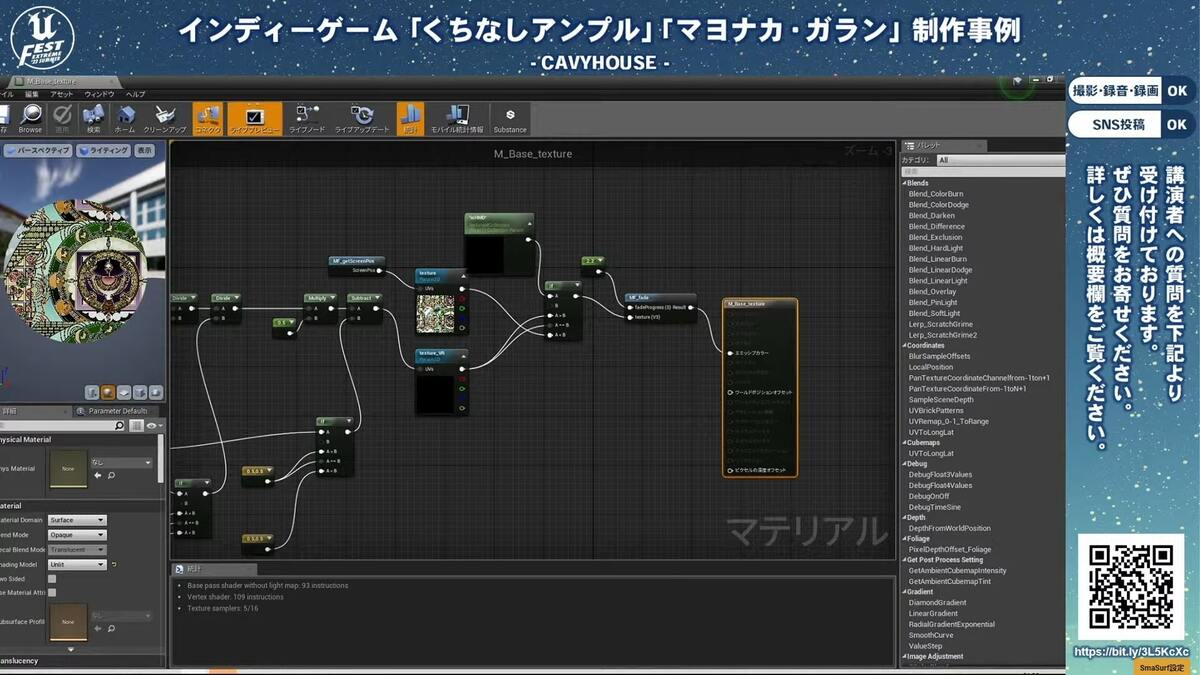

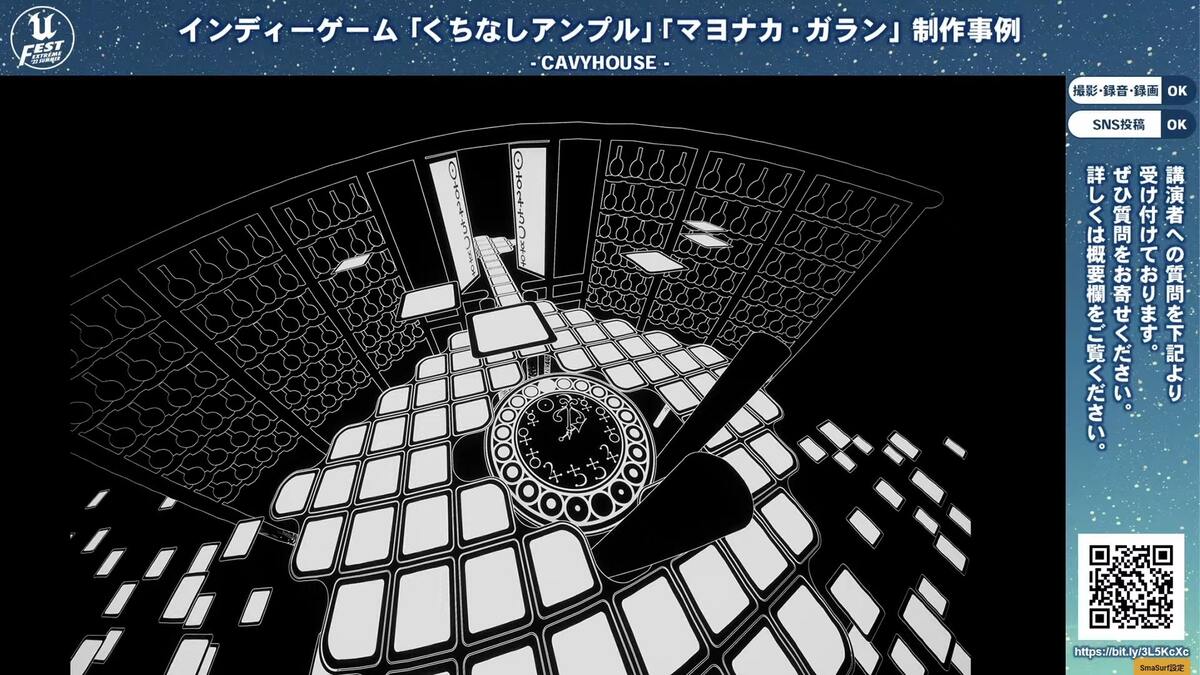

本作で目指されたのは、絵本や人形劇などに近い童話風のグラフィックス。これを実現するため、リアルではない情報量を落とした(シャドウ描画のないのっぺりとした質感の)マテリアルが作成されています。ただし、完全な単色ではシンプル過ぎるため、座標の低い部分を暗くすることで擬似的な影を付けているとのことです。

さらに特徴的なのが線の多いテクスチャを画面に固定する特殊なマテリアルで、3Dモデルの一部が透過することにより複雑で現実感のない雰囲気が表現されています。

これらのマテリアルは全てUE4のマテリアルエディタ―で制作・管理されています。「UE4を使うのは初めてでしたが、標準なシェーダーから外れているものも初心者でも簡単に実装できるのがありがたかったことを記憶しています」(善乃氏)。

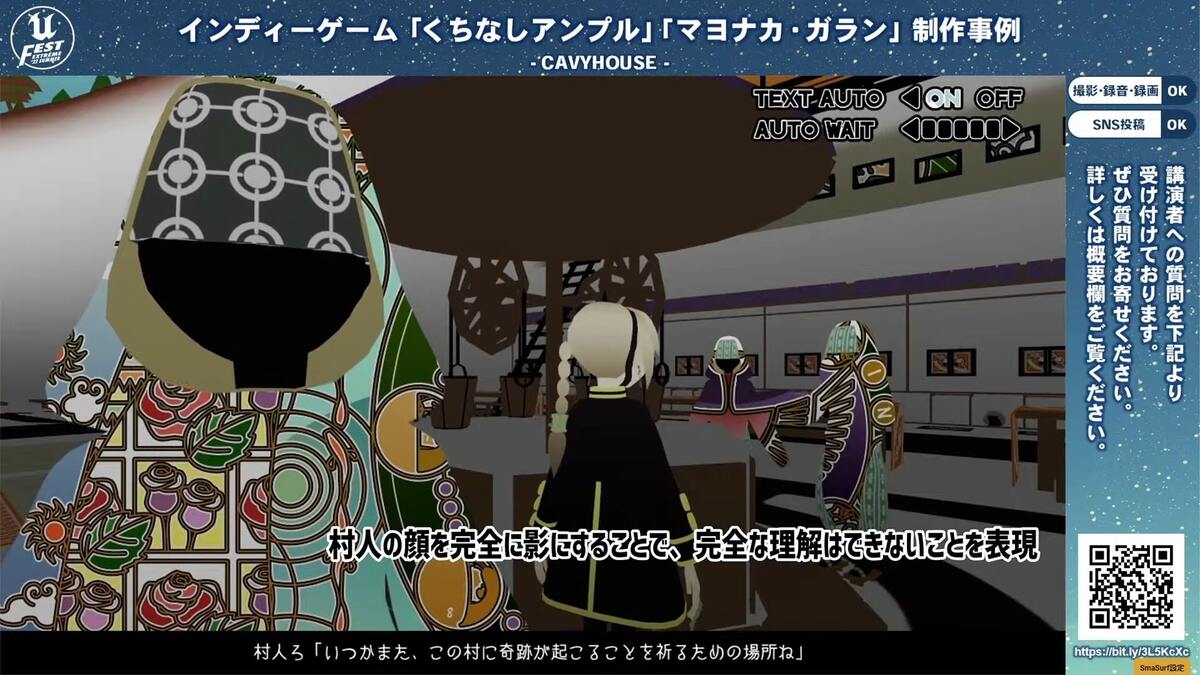

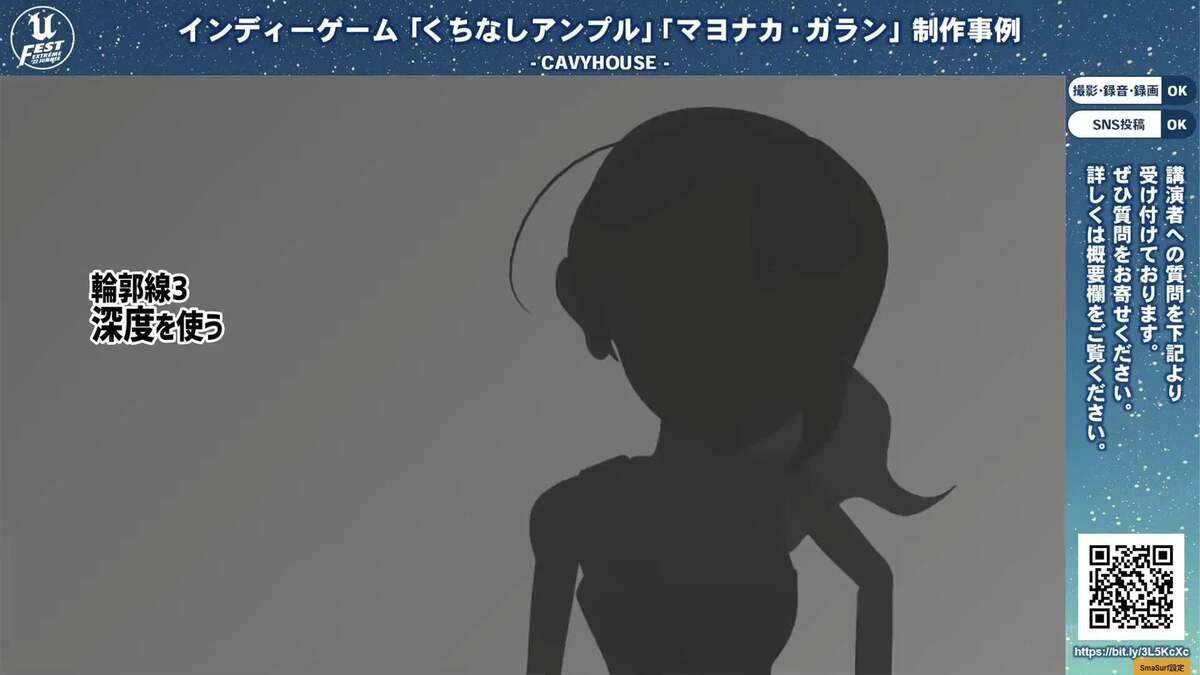

『マヨナカ・ガラン』では、主要人物のみ固有モデルを持っており、それ以外のモブは全員がモデルおよびモーションが共通となっています。モブとなる村人は、外からやってきた主人公にも友好的で、さまざまな情報をくれたり、一緒に遊んだり、郷土料理を食べさせてくれたりと積極的にコミュニケーションを行います。ただし、特殊な信仰だけが分かり得ないという状況であり、この二面性のギャップを「村人の顔を完全に塗り潰す」ことで表現しています。

VRでも違和感のないアニメーション制作

本作はフルアニメーションノベルであるため、全てのシーンでストーリーに合わせたキャラクターアニメーションが行われます。アニメーションは制作を効率化するために通常版もVR版も同一シーンとなっていますが、「VRで違和感のない見た目にするために、通常のアニメーションが制約を受けた」部分もありました。

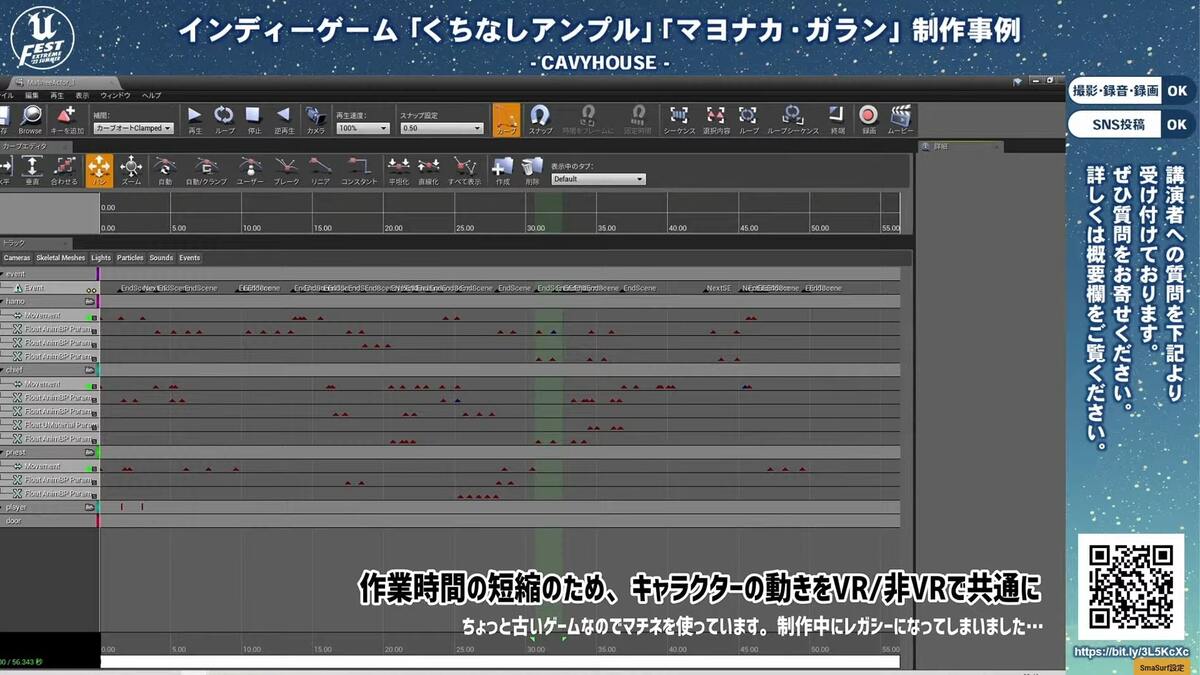

シーン制作にはMatineeを用いている。作業時間の短縮のため、キャラクターの動きは通常版でもVR版でも同一となっている

例えば、一般的なゲームでキャラクターを動かしたい場合、カメラから写っていない場合はどのような移動をしても(あるいは、モデル自体が瞬間移動をしても)問題ないですが、VRの場合は周囲を全て見渡せるためキャラクターを瞬時に移動させることは不可能です。このため、喋りながら一歩ずつ移動するなど必ず移動モーションが付随する仕様とし、シーン全体でキャラクターの移動に違和感がないよう作り込む必要がありました。

ほかにも、VR空間内で首をぐるぐる回さなくても済むよう、原則としてキャラクターは視界の中に全て収めるなどの工夫も行われています。

カメラとキャラクターの動きに関しては、VR版が共存する関係で大きく制限される形となった。いずれの場合も成立するシーン制作は困難だったそうだが、短いシーンが多いために対応できたという。なお、VR版は話しているキャラクターの方を向くとシーンが進む仕組みとなっている

また、VR対応である関係で、背景モデルも書割(2Dで描いた背景を設置する手法)が使えず、本作の舞台である大臼村は全て3Dモデルで制作されているとのこと。シーン作成前に村全体を制作しておくことで、演技やカメラワークを作ることに集中できたそうです。

大臼村全景。全て3Dモデルで制作されているほか、BGMもCUBASEで自作している。いずれも、ストーリーをよりよく表現することを意識して制作された

『マヨナカ・ガラン』制作の結びとして、「2人で完成させるために、特に大事なところを見定めて力を入れた」「シナリオを活かすことを第一に、グラフィックや演出を作成した」という2点が紹介されました。

ダンジョン農地化ローグライトゲーム『くちなしアンプル』制作事例

講演の後半では、ダンジョン農地化ローグライトゲーム『くちなしアンプル』の制作事例が紹介されました。「アイテム収集とレベル上げが好きなので、それを思い切り楽しみたい」と考えて企画された本作は、前作と同様に全てブループリントで制作することが目標にされていたそうです。

『くちなしアンプル』日本語版PV。なお、このムービーはUE4のレイトレーシング機能を用いて書き出したキャプチャが用いられている。「ゲームのプロジェクトを少しいじるだけで、他のツールを使わずにUE4だけで綺麗なムービーを作ることができます。ムービーの形であれば、手軽に最新技術の恩恵を受けることが出来ていました」(善乃氏)

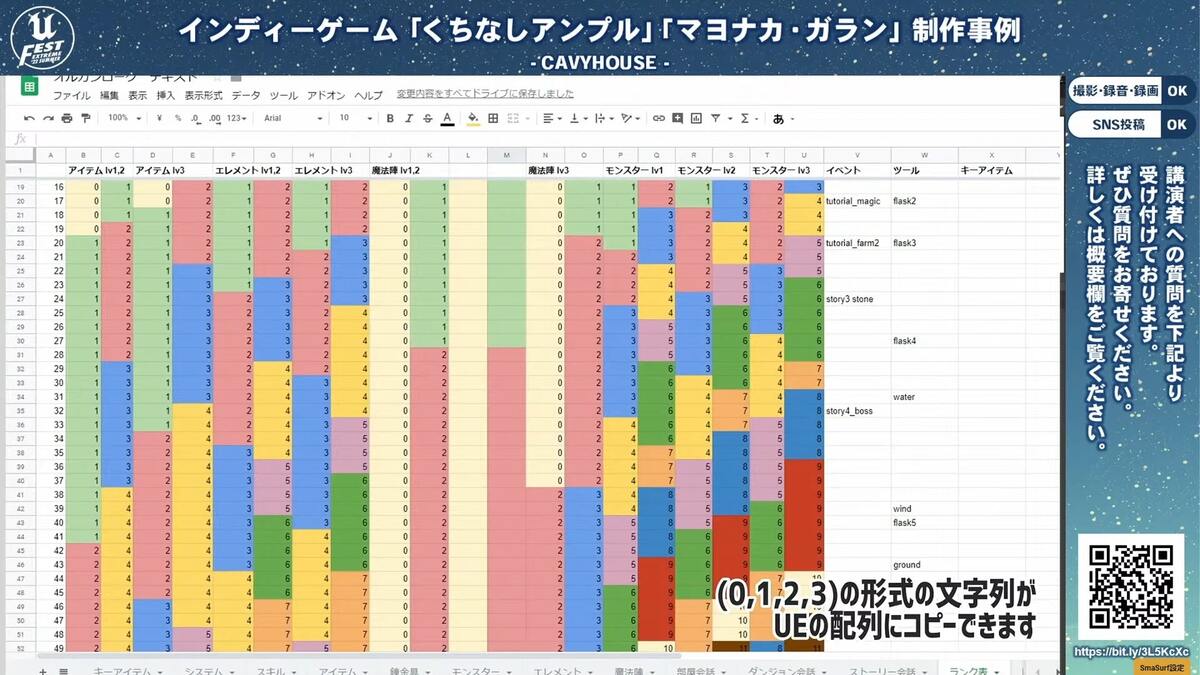

「アイテム収集が可能なゲームなので、多くのアイテムを作る必要がある」「種類が増えれば増えるほどバランスを取るのが難しくなる」というジレンマを抱えた本作においても、まずは2人で制作可能なボリュームが見積もられたとのこと。その結果、y0s氏は(従来と同じく)「面白すぎるシナリオ」に専念し、善乃氏はゲームバランスの調整に時間を割くことが決定しました。

バランス調整に時間を割くため、善乃氏は考え得るアイテムや敵、魔法陣などのギミックを300個ほど作り、これらの要素を最大限活かして調整しながらゲームを組み立てる方式で制作を進めていったという。ストーリーの進行上必要となるアイテムなどは別途追加されたが、基本的には初期段階で作った仕組みでゲームの大枠が構成されている

世界観を伝えるための画面構成

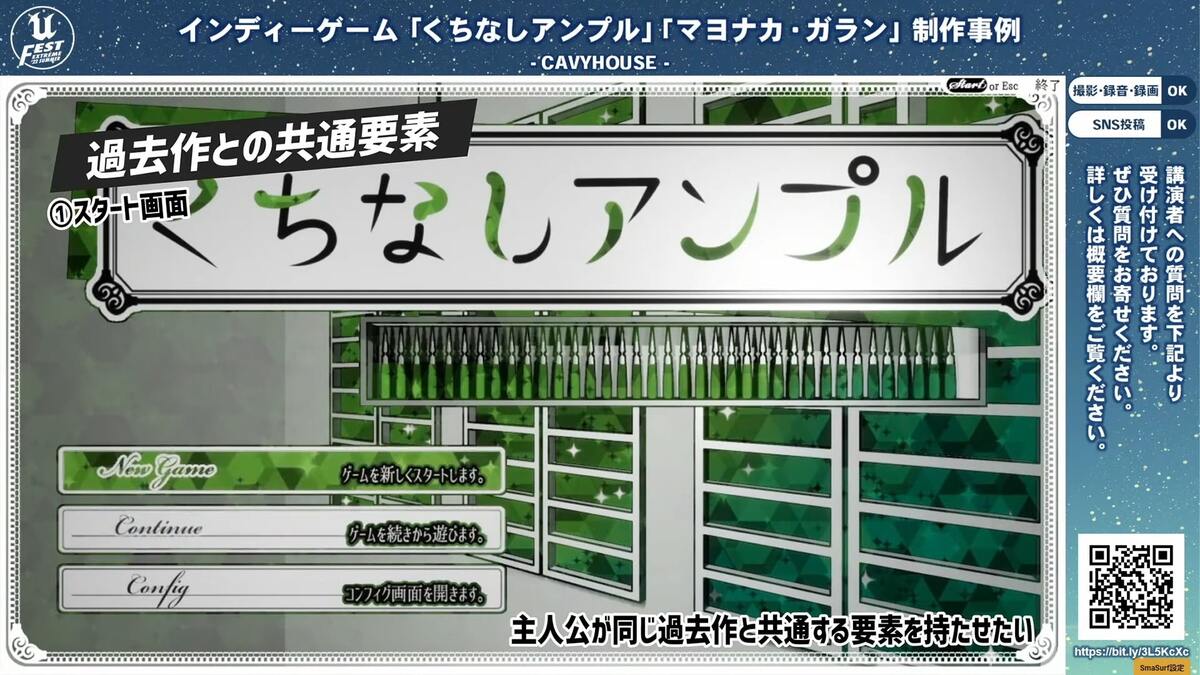

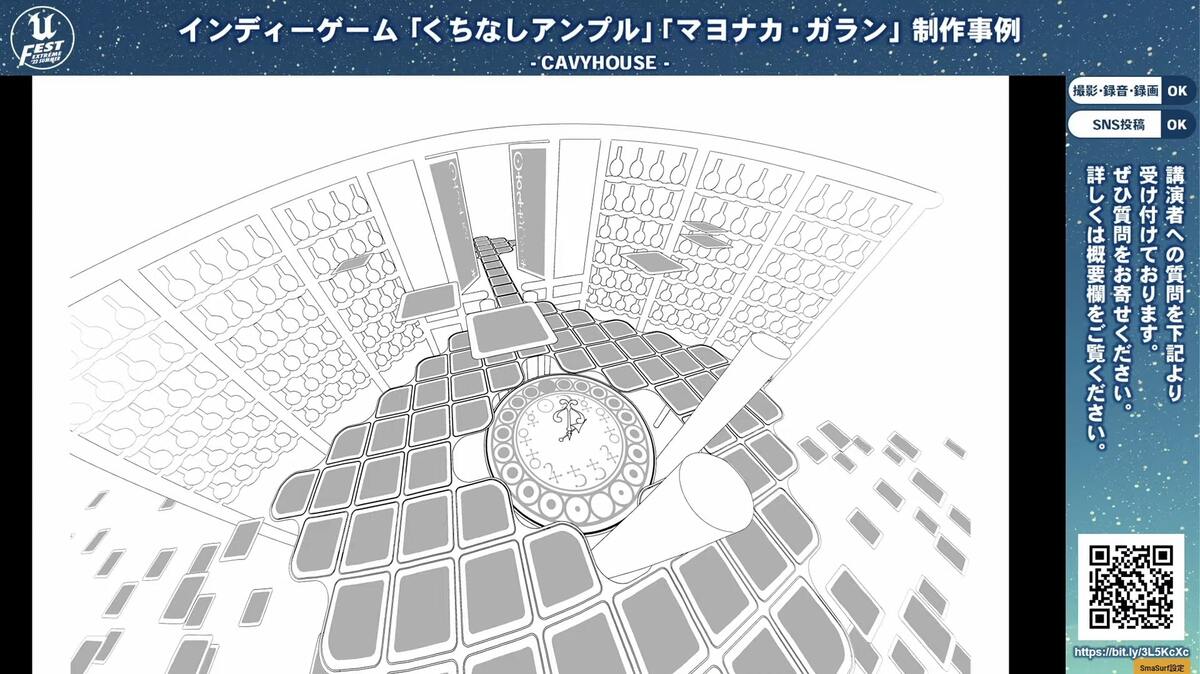

本作の主人公は錬金術師であり、ゲームもアイテム収集がメインとなるため、博物館をモティーフにした画面構成になっています。「象徴的なのがサンプル画面です。新しいアイテムや敵に出会うと、部屋にサンプルが増えていきます。サンプルがズラッと並ぶUIが気に入っているので、アイテムの説明文と併せて是非見て欲しいです」(善乃氏)。

敵のグラフィックはシンプルな見た目に統一。主人公がスコップを武器にしていることもあり、生き物らしい生き物を殴って素材を奪うという行為が世界観に合わないだろうという判断とのことだが、形状がプリミティブであるため結果的にモデル制作時間の短縮にも繋がっていた

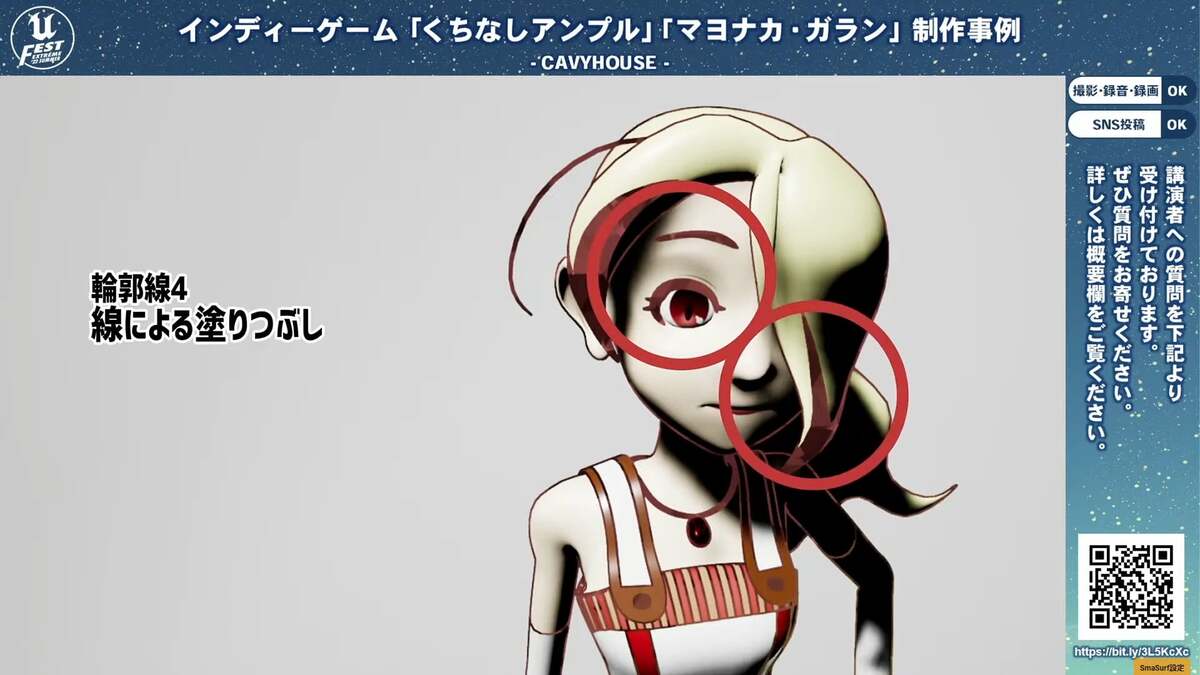

本作に登場するキャラクターはいずれも人形のような、少し作り物じみたルックに統一されています。背景やUI、敵やアイテムなどが全て人工物のような不自然さを持っているため、3Dモデルもフィギュアのような「全身同じ素材でできているようなキャラクター」を目指して作られました。また、主人公イレーヌは『わすれなオルガン』にも登場するキャラクターであるため、「メニュー画面での色変化」「キャラクターの輪郭線(アウトライン)」の2点において共通点を持たせているとのことです。

『わすれなオルガン』のメニュー画面では、New GameやContinueを選択する際、項目によってメニュー全体の色調が変化する。本作でもこの仕組みが踏襲されており、メニュー画面で選択した項目とメニュー全体の色調変化が行われている

ラフネスによる輪郭線

輪郭線はゲーム内で用いられているだけでなく、パッケージイラスト制作における線画としても活用されています。ガイドとしてキャラクターを配置した背景シーンをカメラで確認しながら構図を探り、構図が確定したら線画を抽出するという方法で、インゲームと親和性の高いパッケージイラストを作ることができています。

ゲームのバランス調整

本作は繰り返しダンジョンに潜ることになりますが、このように繰り返しの要素を持つゲームは都度状況が変化しないと飽きられてしまいます。このため、一周するごとに必ずキャラクターかダンジョンが成長する、あるいはスキル習得が可能になるという成長要素が取り入れられています。

また、成長の実感を与えるため、成長の効果を大きくしたとのこと。例として、ファームのレベルを上げると収穫量が倍以上になったり、農地化による低階層スキップで時短ができたり、パラメータが大幅に上がることで強敵を倒しやすくなるなど、一気に探索がスムーズになる仕様となっています。

繰り返しの飽き防止のため、キャラクターやダンジョンの成長幅が大きく設定されている。ただ、あまりにも強化しすぎてしまい、簡単にダンジョンが攻略できるようになると、それはそれで面白みに欠けてしまう。「難しすぎるよりも簡単過ぎる方がつまらないという発見をしました。成長幅を大きく、それでいてゲームバランスが壊れない範囲での調整を行いました」(善乃氏)

また、プレイヤーは成長パターンがある程度読めると飽きてしまいます。スキルの習得が一定の法則に則っていると、それに気付いた瞬間「あとはもう同じか」と離脱してしまうため、覚えることで最適なゲームプレイが変化するスキルを考えつく限り実装してみたとのこと。

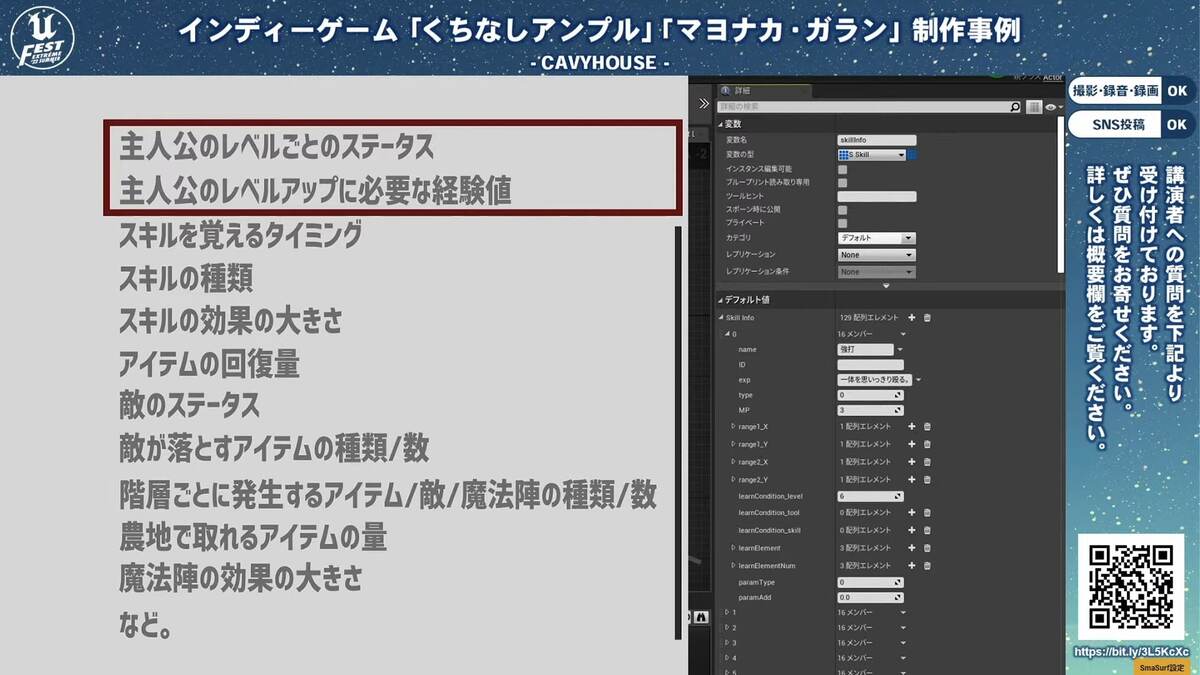

以上を踏まえてパラメータ調整を行いますが、この際に気をつけたことは「特定のパラメータを固定して調整を行う」ということ。調整可能な項目が多いため、本作ではレベルごとのステータスとレベルアップに必要な数値を固定化し、他の要素で調整を行うことでゲームバランスを調整したそうです。

『くちなしアンプル』制作のまとめとしては、「繰り返しを楽しめるようにすることを最優先した」「世界観が伝わるようにグラフィックを作った」という2点が紹介されました。

UE5で開発される最新作『こふんは生きているーマホロヴァ・クラブの死体さがしー』

講演の最後に、現在制作中の『こふんは生きている―マホロヴァ・クラブの死体さがし―』についても紹介されました。前作までは2人でも完成できるように、メインの要素ひとつに物語を付ける形式でゲーム制作を行っていましたが、これらが一定の評価を得たことで、新作では新たに3つの要素をゲームに盛り込むことに挑戦するとのこと。

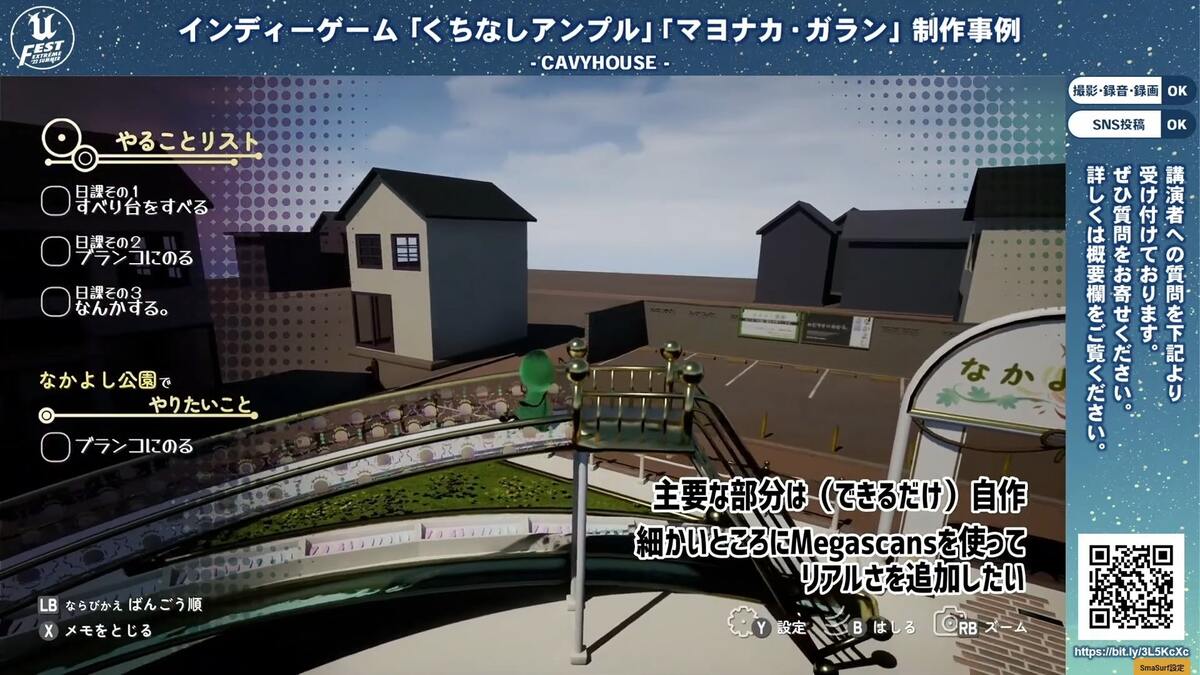

本作の開発環境はUE5ですが、UE4と特に使用感も変わらず、問題なく開発できているとのこと。ゲーム内容は「自分を古墳だと思っている男の子が、自分の中に入ってくれる死体を探す」というもので、NaniteやLumenなどを用いてリアルなグラフィックを作り出すことで主人公の実在感を高める狙いがあるそうです。

遊具などはBlenderで自作しているが、車止めや白線デカール、アスファルトにはMegascansを使用

最新情報は夏頃に発表予定としつつ、進捗はTwitterで更新するため是非フォローして欲しいとのこと。動画形式で作られた講演資料は非常に見やすく、質疑応答ではUE学習方法やパフォーマンス周りの話にも触れられたため、興味のある方はぜひ公式アーカイブをご確認ください。

CAVYHOUSE 公式サイトUnreal Engine JP 公式YouTubeチャンネルゲームメーカーズ編集長およびNINE GATES STUDIO代表。ライター/編集者として数多くのWEBメディアに携わり、インタビューや作品メイキング解説、その他技術的な記事を手掛けてきた。ゲーム業界ではコンポーザー/サウンドデザイナーとしても活動中。

ドラクエFFテイルズはもちろん、黄金の太陽やヴァルキリープロファイルなど往年のJ-RPG文化と、その文脈を受け継ぐ作品が好き。

関連記事

注目記事ランキング

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

連載・特集ピックアップ

西川善司が語る“ゲームの仕組み”の記事をまとめました。

Blenderを初めて使う人に向けたチュートリアル記事。モデル制作からUE5へのインポートまで幅広く解説。

アークライトの野澤 邦仁(のざわ くにひと)氏が、ボードゲームの企画から制作・出展方法まで解説。

ゲーム制作の定番ツールやイベント情報をまとめました。

CEDECで行われた講演のレポートをまとめました。

UNREAL FESTで行われた講演のレポートやインタビューをまとめました。

GDCで行われた講演などのレポートをまとめました。

CEDEC+KYUSHUで行われた講演のレポートやイベントレポートをまとめました。

GAME CREATORS CONFERENCEで行われた講演のレポートをまとめました。

Indie Developers Conferenceで行われた講演のレポートやインタビューをまとめました。

ゲームメーカーズ スクランブルで行われた講演のアーカイブ動画・スライドやレポートなどをまとめました。

東京ゲームショウで展示された作品のプレイレポートをまとめました。

BitSummitで展示された作品のプレイレポートをまとめました。

ゲームダンジョンで展示された作品のプレイレポートをまとめました。

日本と文化が近い中国でゲームを展開するための知見を、LeonaSoftware・グラティークの高橋 玲央奈氏が解説。

インディーゲームパブリッシャーの役割や活動内容などを直接インタビューします。

Xで最新情報をチェック!