本セッションに登壇した、フロムソフトウェア 3Dグラフィックセクションにて3Dグラフィックアーティストを務める佐藤秀憲氏(画像右)・片平怜士氏(画像左)。

佐藤氏は、『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE(以下、ERDTREE)』の開発では、エンバイロンメントアートディレクターを担当。そして『ELDEN RING NIGHTREIGN(以下、NIGHTREIGN)』では、リードライティングアーティストとして参加した。

一方の片平氏は、『ERDTREE』では、エンバイロンメントアーティストとして、『NIGHTREIGN』では、ライティング/エンバイロメントアーティストとして開発に携わっている

できるだけ直感に頼らず、ロジカルに“印象的なビジュアル”を作り出す背景レイアウト手法を紹介

『ERDTREE』は、アクションRPG『ELDEN RING』の追加コンテンツ。新たな舞台「影の地」にて、本編とは異なるダンジョンや立体的なオープンフィールドを探索できます。

一方の『NIGHTREIGN』は、『ELDEN RING』のスピンオフ作品。オリジナルの要素を一部を引き継ぎながら、まったく異なるゲームデザインで再構築した協力型サバイバルアクションです。

『ERDTREE』ローンチトレーラー。本作では巨大なフィールドとダンジョンがシームレスにつながっており、自由度の高い冒険を楽しむことができる

『NIGHTREIGN』ローンチトレーラー。本作では、他のプレイヤーと共に広いフィールドを駆け巡り、強大な敵とのバトルを楽しむことができる

セッションは下記アジェンダに沿って「ELDEN RING」シリーズにおける背景レイアウトの手法と、事例が紹介されました。なお、今回は背景レイアウト手法の解説に絞っており、レベルデザインやコンセプトアートなどの解説はしていません。

背景レイアウトの基本的なルールとテクニック

まずは佐藤氏より、背景レイアウトの基本方針が紹介されました。

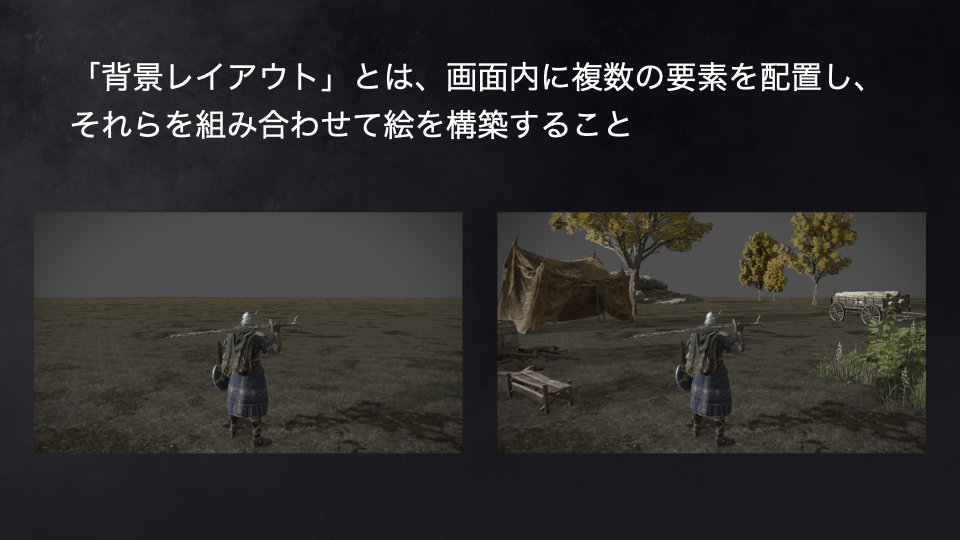

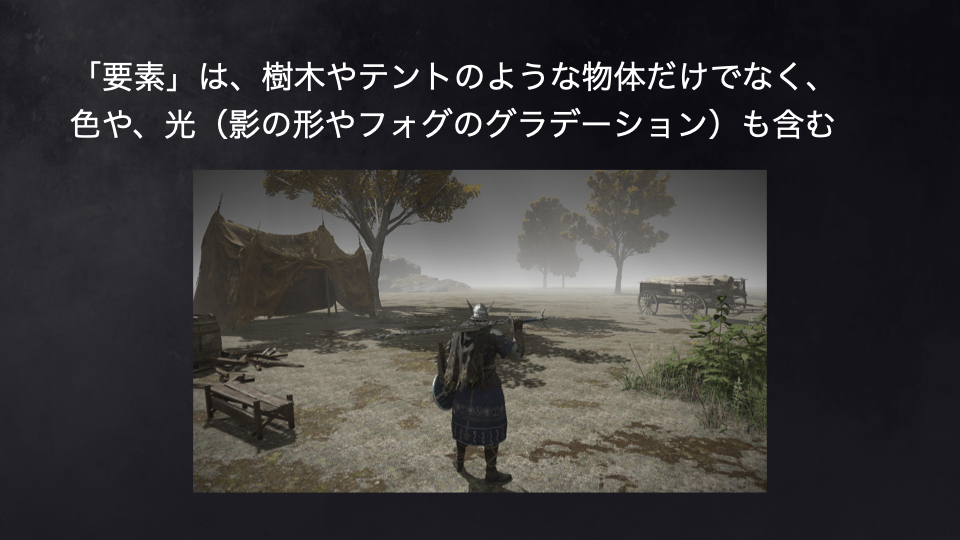

この工程では、画面内に背景を構成するさまざまな要素を配置し、それらを組み合わせて画を構築します。要素は樹木やテントのような物体だけでなく、色や光といったものも含まれます。

地面とプレイヤーだけの空間にさまざまな要素を配置する例。この図における光の要素とは、影の形やフォグのグラデーションなどが該当する

要素を組み合わせて作られた印象的なビジュアルは、本講演で紹介するさまざまなレイアウト手法を用いて制作されたそうです。

雲海の上の巨大な遺跡と森林。さらに、その先(画面・奧)には影に包まれた不思議な建物が配置されている

『NIGHTREIGN』のボスと戦うエリアで、立ち並ぶ氷の柱と奥に見える巨大な瞳が強い印象を与えている

レイアウトの品質を高める2つのアプローチ

佐藤氏は、背景レイアウトのクオリティを高める上で重要なことは「単調な部分をなくす」「視線誘導のバランスをとる」の2点だと説明しました。

実際、悪いレイアウトでは単調な印象の部分が多く、視線誘導が不安定だそうです。

同じシチュエーション(元データ)であってもレイアウトの良し悪しによって、最終的なクオリティには差が生じてしまいます。

良いレイアウト(『ERDTREE』で採用されたもの)

問題箇所の修正方法は、悪いレイアウトを分析して「1.単調な部分」と「2.視線誘導のバランスが悪い部分」を探し出して修正するというシンプルなアプローチです。

なおレイアウトを分析する際は、カメラはあまり動かさずに静止画として捉えた方がチェックする範囲を限定できるため、問題が発見しやすくなるそうです。

悪いレイアウトに対しては、以下の問題点が列挙されました。

【根本から修正する必要がある点】

- 同じ形のくり返し

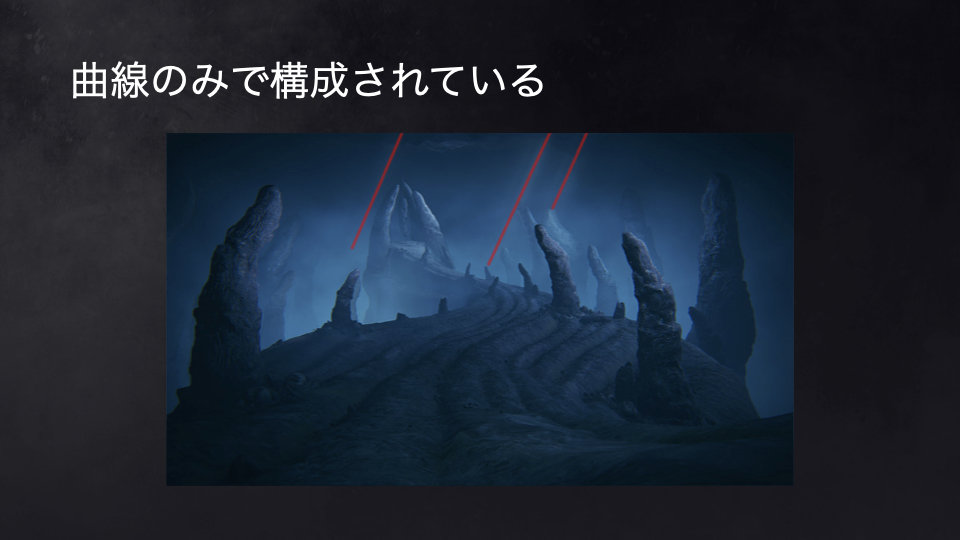

- 曲線のみで構成されている

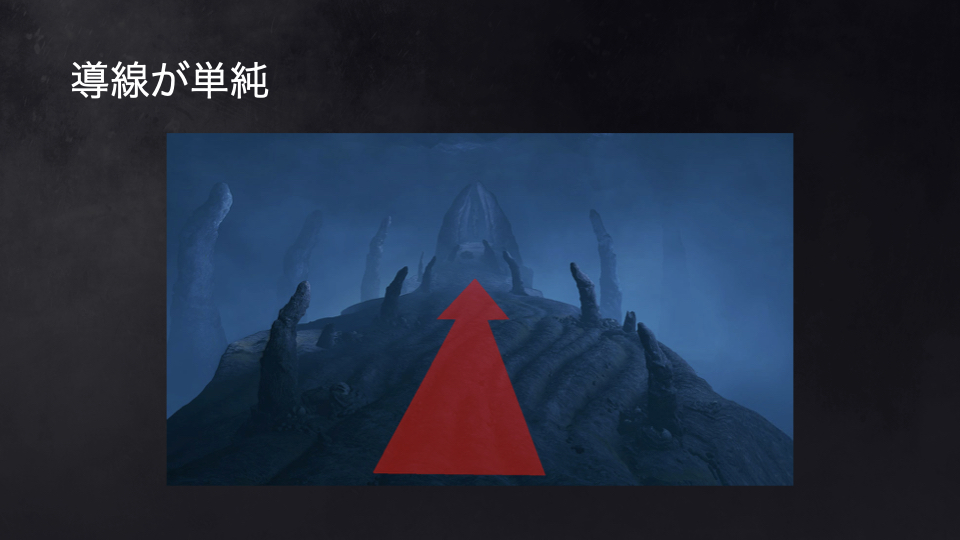

- 導線が単純

【調整次第では、魅力に変えられる点】

同じ形の繰り返し

悪いレイアウトでは、スケールやミラーリングの変化はありますが、同じ形状の岩が連続して並んでいます。

良いレイアウトでは、同じ形状が2つに減らされました。また、形状が異なることを認識してもらうために、パーツの向きやスケール、高さなどを不規則にするという工夫も施されています。ただし、まったく違う向きにすることは避けています。目的地の方向へと向きを揃えることで、視線誘導を安定させる効果をねらっているためです。

良いレイアウト。同じ形状はイエローでハイライトした箇所のみに減らされている

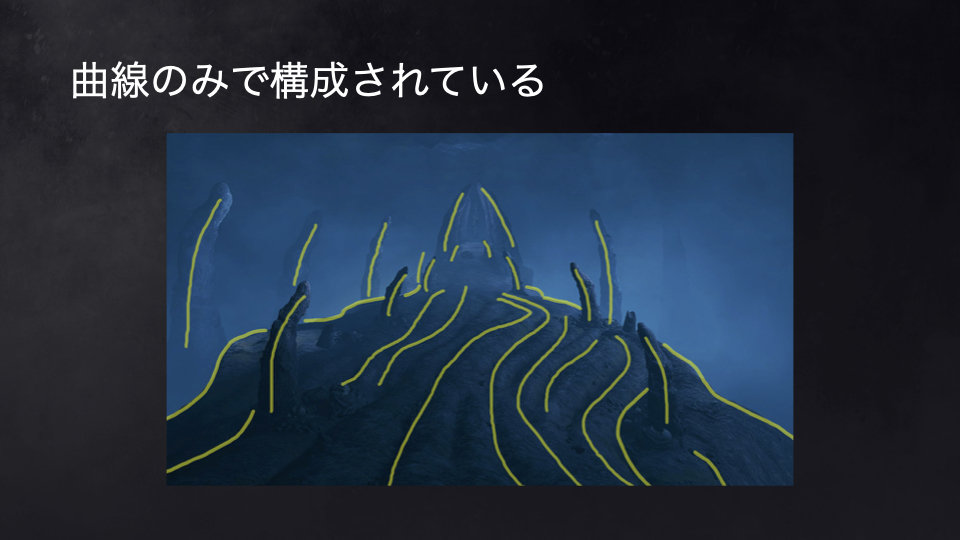

曲線のみで構成されている

悪いレイアウトでは、画面の要素が曲線的なものだけで構成されているため、単調な印象になっています。

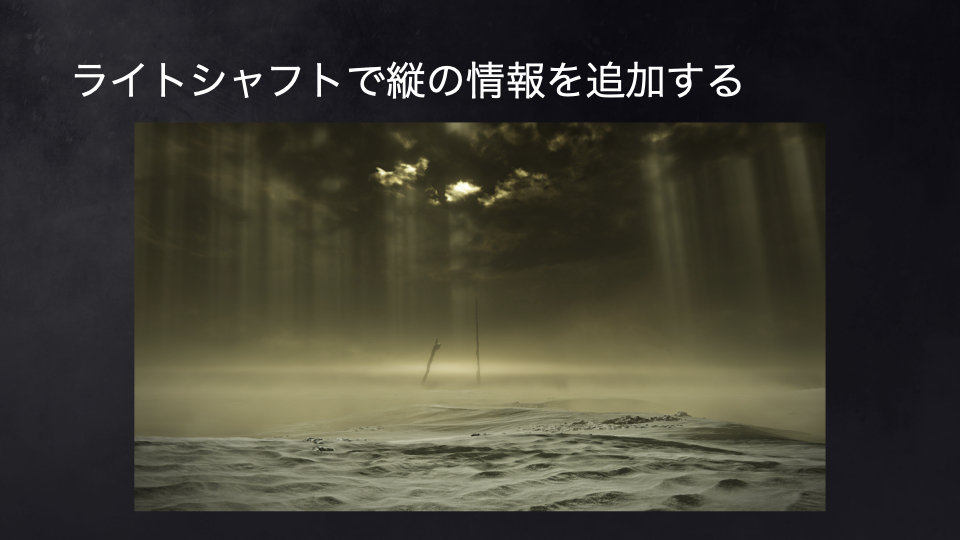

良いレイアウトでも、多くの要素が曲線で構成されていることには変わりありませんが、画面奥に直線的なライトシャフトを追加することで単調さが軽減されています。また、目立つ要素を目的地の近くに配置したことで、視線誘導を強めています。

導線が単純

悪いレイアウトでは目的地への道のりが画面奥へと一直線になっています。視線の動きが単調になるため、悪い印象につながります。

良いレイアウトでは導線をS字カーブへと修正。これはよく用いる手法とのこと。

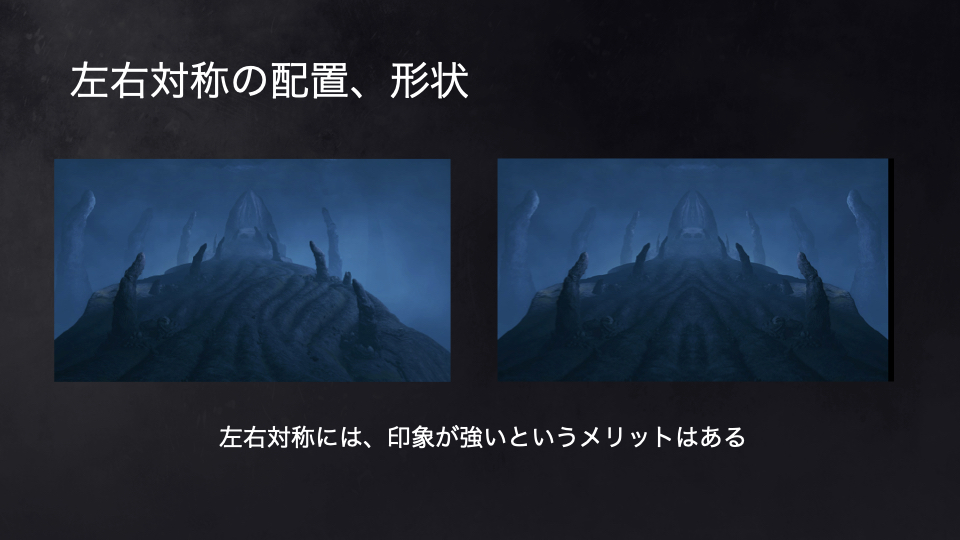

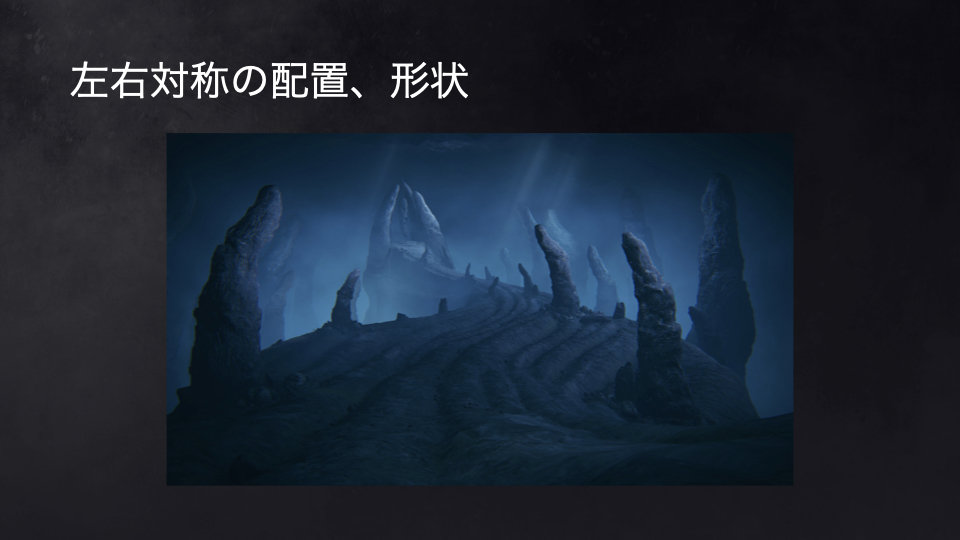

左右対称の配置、形状

左右対称の配置自体は強い印象を残せるため、他の要素で単調さをカバーできれば採用しても問題ありません。

また建築物などの人工的なシチュエーションでは左右対称のレイアウトを意図的に採用することもあります。

この例では、要素の配置、パーツの形状に変化を加えたことで左右対称のレイアウトではなくなりました。

明度、色相の変化が少ない

明度と色相の変化はモザイク処理を施すと分かりやすくなるとのこと。

悪いレイアウトでは画面のほとんどの領域で色の変化が少ないため単調な印象になっています。しかし、良いレイアウトでも明度と色相の変化が少ない点は変わりありません。

ただし、悪いレイアウトよりも良いレイアウトでは明度の幅が広げられた結果、コントラストが高くなり、画面のメリハリが強調されています。さらに画面の端から目的地(画面・奧)へと徐々に明るくすることで視線誘導の効果も強まっています。

視線誘導のバランスが悪い箇所の修正

視線誘導の点から見ると、悪いレイアウトは左側(下手側)の方が要素が多くなっています。特に奥の岩はサイズが大きいため悪目立ちし、本来の誘導するべき目的地(画面奥)ではなく、左側に視線が誘導されてしまいます。

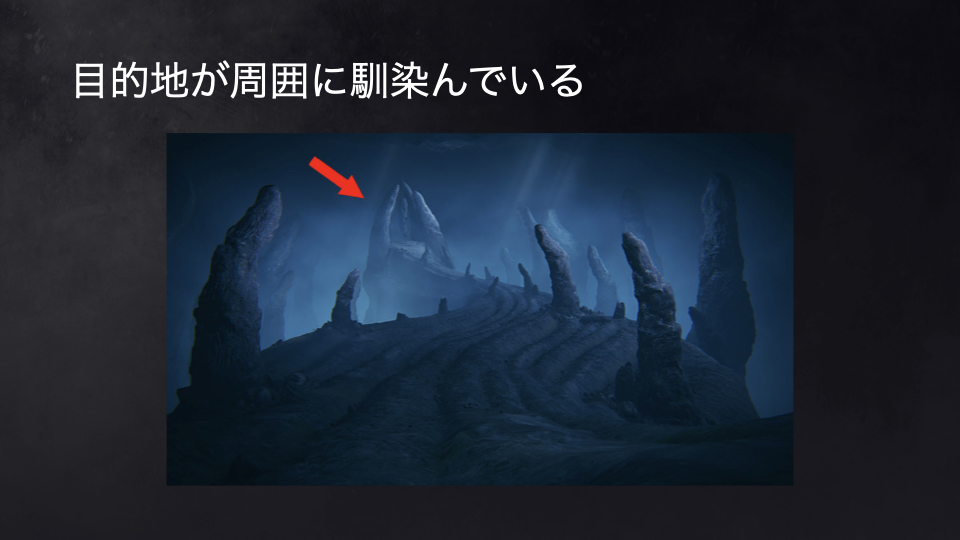

また、赤矢印の箇所が、このレイアウトにおける目的地ですが、周囲に馴染みすぎて目立っていません。

この点を修正し、左右にバランス良く要素を配置。奥行きに対して交互に偏りを発生させることで左右対称にならないようにしました。

目的地を構成するパーツにはライトを追加して、明度が高められています。周囲よりも目立たせることで視線誘導を強化しました。

悪いレイアウト。目的地の問題だけでなく、左側に要素が偏っているため左側に目線が行ってしまう

良いレイアウト。左側に要素が偏っている問題も解消されている

印象を強めるために、意図的に違和感を入れる

「品質を上げる手法」に続き、「印象を強める手法」が紹介されました。

印象を強める目的は、たとえクオリティが高くても似たような画が続いてしまうと単調な印象に陥ってしまうので、それを避けるためにシーンやマップごとの世界観に合わせて変化をつけることです。

変化をつける際に気をつけるべき点は、「世界観に合わせた変化をつける」「ゲーム全体で印象の変化の設計をする」の2か所です。

世界観から大きく逸脱した変化だと不採用になることが多い。またゲームデザインと連動するかたちで画面の印象が変化するように設計すると、プレイヤーが受け容れやすくなる

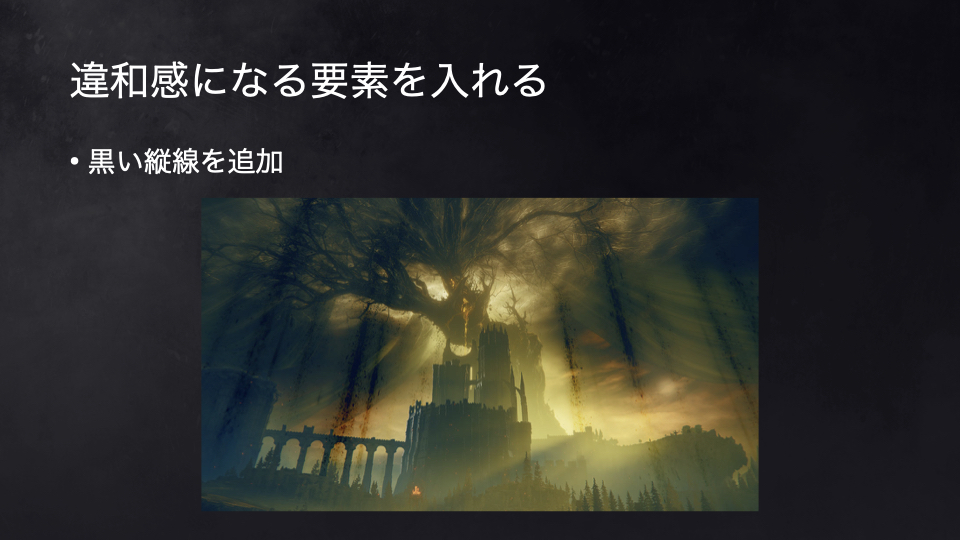

そして印象を強める上で効果的なのが「違和感となる要素」=「周囲とは異なる方向性のデザイン・性質を持ったもの」を入れることだと佐藤氏。

物体だけでなく、色や光、エフェクトや、要素の向き(ベクトル)や物体表面の質感などに変化をつけることで、違和感を持たせることができます。

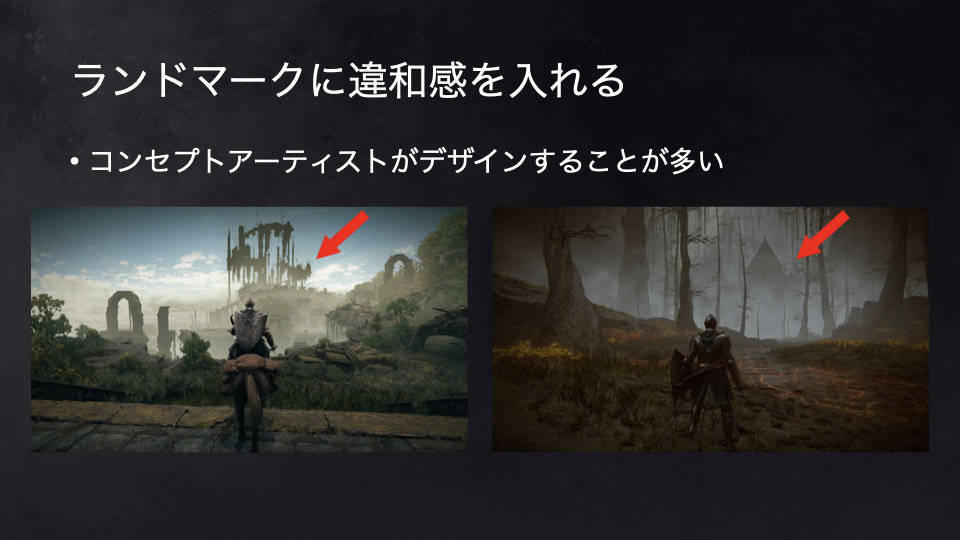

「ELDEN RING」シリーズの背景レイアウトにおいては、ランドマークに違和感を入れて周りの環境とまったく異なるデザインにする手法が用いられています。

佐藤氏たちのチームでは「ランドマーク」という用語を「レイアウトの中で視線を誘導したい要素」という意味で用いているという。

ランドマークはレイアウトの主役になることが多いため、ユニークな見た目にすることで画面の印象を強化できる。

特徴的なビジュアルとなるため、デザインは主にコンセプトアーティストが担当するとのこと

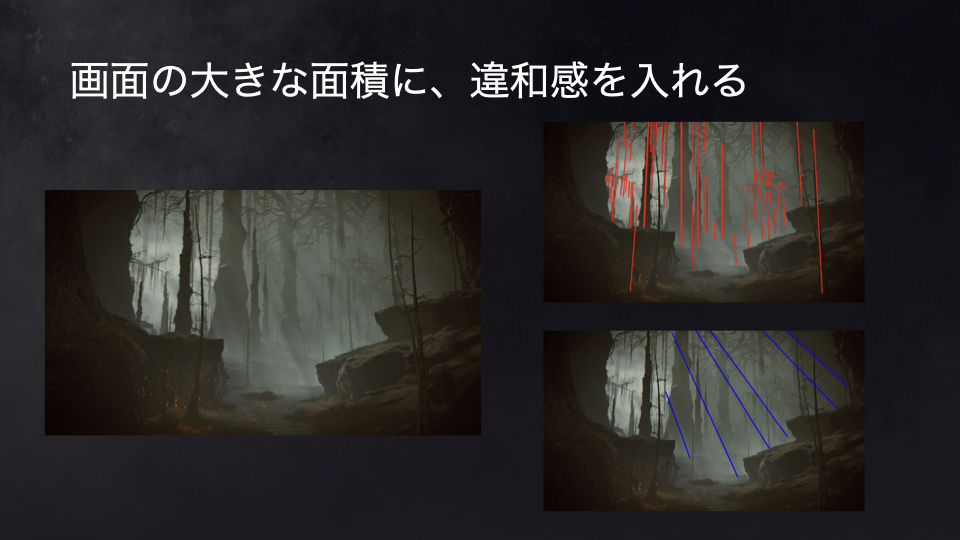

また、画面の大部分を同じ向きの大量の直線で構成することで違和感を入れる例も紹介。ただしこの手法は、慎重に配置しないと単調な印象に陥ってしまうリスクもあります。

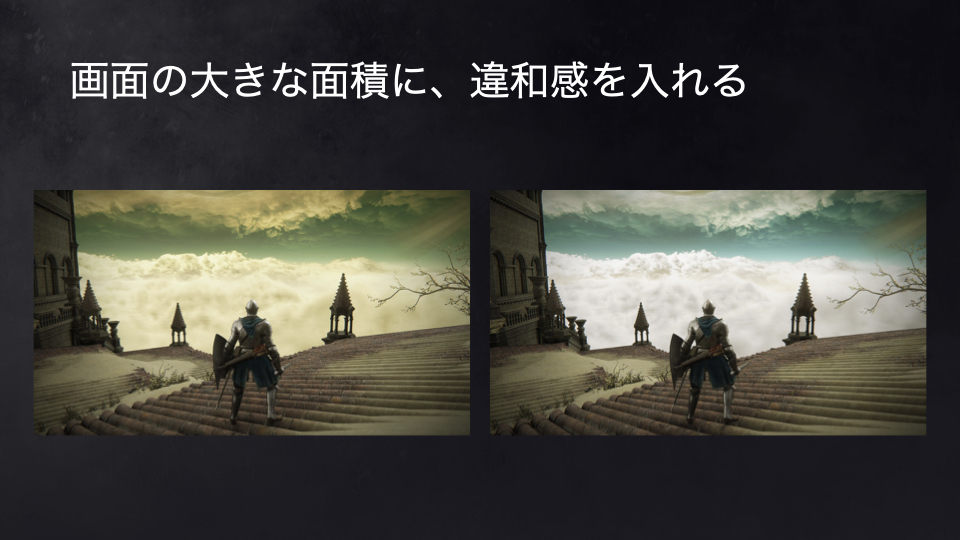

その他、近景とは異なる色味でライティングを施す例も紹介されました。

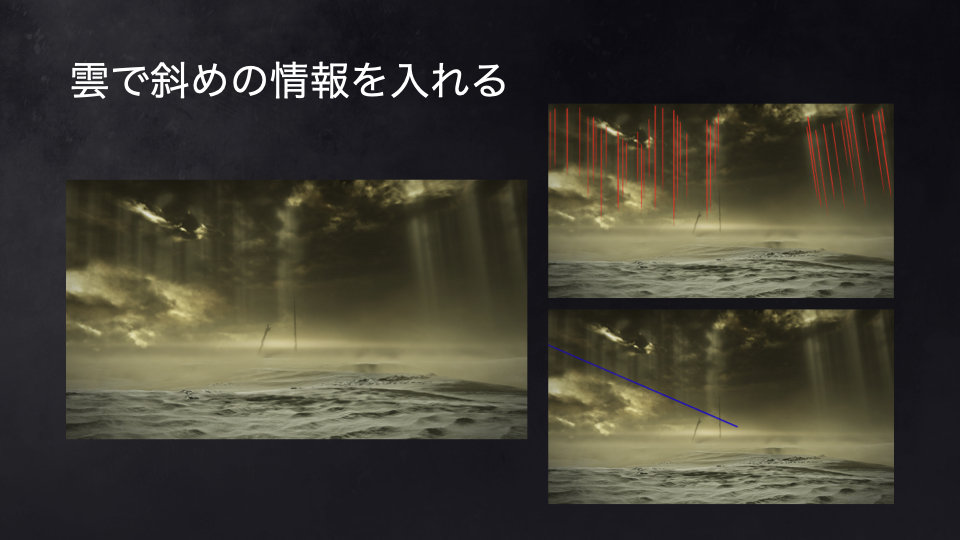

縦方向(赤)と斜め方向(青)という2種類の直線的な要素を入れることで単調さを減らしている

遠景と近景を同じ色味でライティングを施すと、画像・右のように自然な見た目となり、遠景の印象が弱まってしまう

予算やゲーム要件に伴う制限の下で、画づくりを行うことが不可欠

基本的なルールとテクニック解説の最後に、背景レイアウトにおける“制限”が説明されました。

言うまでもなく、ゲーム開発では快適な操作性なども考慮する必要があるため、クオリティを高めたい、印象を強めたいなどと好き勝手にレイアウトを作ることはできません。

また、限られた予算の中で制作する必要があるため、全ての場所に対して高品質なレイアウトを作るのは非現実的です。このため、クオリティを上げる場所を限定してレイアウト作業が行われています。

このように、作業コストとゲーム要件から導き出される制限(制約)を守りながら作業をする必要があります。

ビューポイント

「ELDEN RING」シリーズでは、集中的にクオリティを高める場所のことを「ビューポイント」と呼んでいます。

ビューポイントは、シチュエーションが切り替わる位置に設定されることが多いものです。また、ビューポイントではカメラを導線方向に向かせているとのこと。

ビューポイントの例。プレイヤーが奧(導線方向)へと進むとシチュエーションが変化する。シチュエーションが切り替わった直後は、多くのプレイヤーが風景に注目するため品質にこだわったレイアウトが施されている

ゲーム要件による制限への対応

ゲームデザインの都合で、レイアウトにもさまざまな制限が発生します。制限の内容はエリアごとにまったく異なり、それらを守った上で良いレイアウトを作る必要があります。

制限の例として、講演では下記が挙げられました。

<ゲーム要件による制限の例>

- 戦闘を快適に行うため、部屋や通路を大きくする

- 緊張感を出すために、足場を狭くする

- 指定の場所へと誘導させる

『ERDTREE』におけるレイアウト作業手順を解説

ひき続き佐藤氏より、『ERDTREE』におけるレイアウト作業の例として難易度が低い順に3つのシーンが紹介されました。

難易度<1>青海岸

「青海岸」は、ゲームの中でも特に幻想的な雰囲気のエリア

「青海岸」のレイアウト作業は大きな制限がなく、アーティストはビジュアルの品質のみに集中して作業できたそうです。

「青海岸」レイアウトの品質と印象を高めていった手順を紹介します。

まずは動線を単調にしないこと。設計段階では直線だったものに曲線が加えられました。

極端な曲線ではなく、ちょっとした変化を加えるだけでも直線の印象を崩すことができる

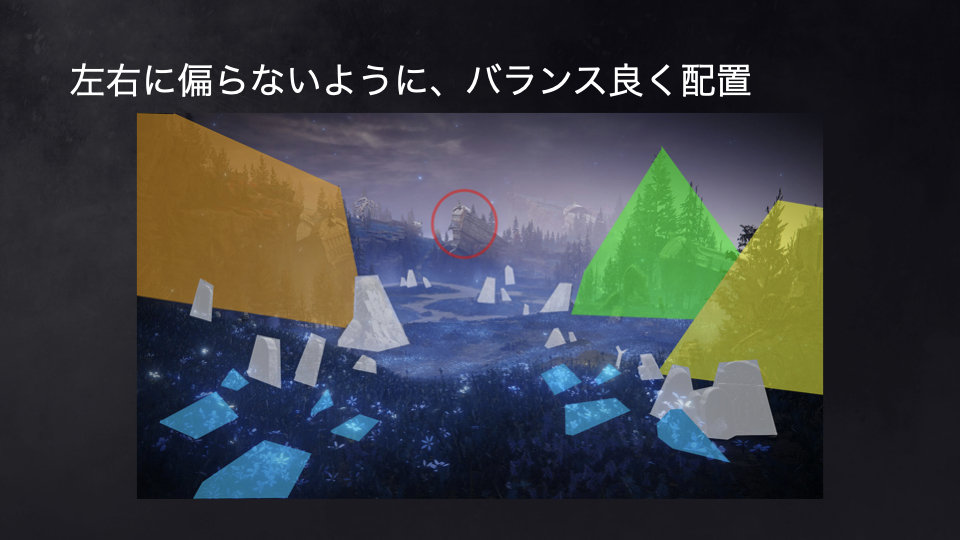

そして、各要素が左右に偏らないようにバランスよく配置されました。

具体的には、左右非対称にする、グループ単位で交互に配置する、墓や石炭の向き・配置を不規則にするといった対応が行われました。

主要な要素を色分けするとバランスが取られていることが分かる

さらに、画面の中央以外に視線が誘導されることがないように、高さのある要素が配置されました。

そして、印象を強めるための違和感となる要素として「光る花」が配置されました。

花や草は通常、プロシージャルで自動配置しているそうですが、このエリアのビューポイントでは、レイアウトにおいて重要なものは手付けで配置することで着実に品質が高められました。

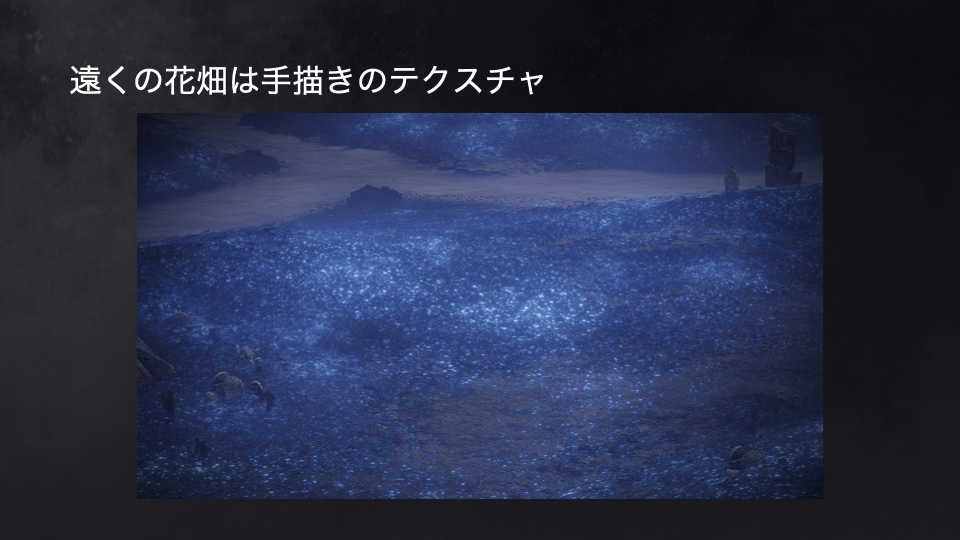

近景の花だけでなく、遠景の花畑も部分的に手動で配置しています。

遠くの花畑は手描きテクスチャになっており、ビューポイントから見たときに最適な密度や明るさになるように調整されました。

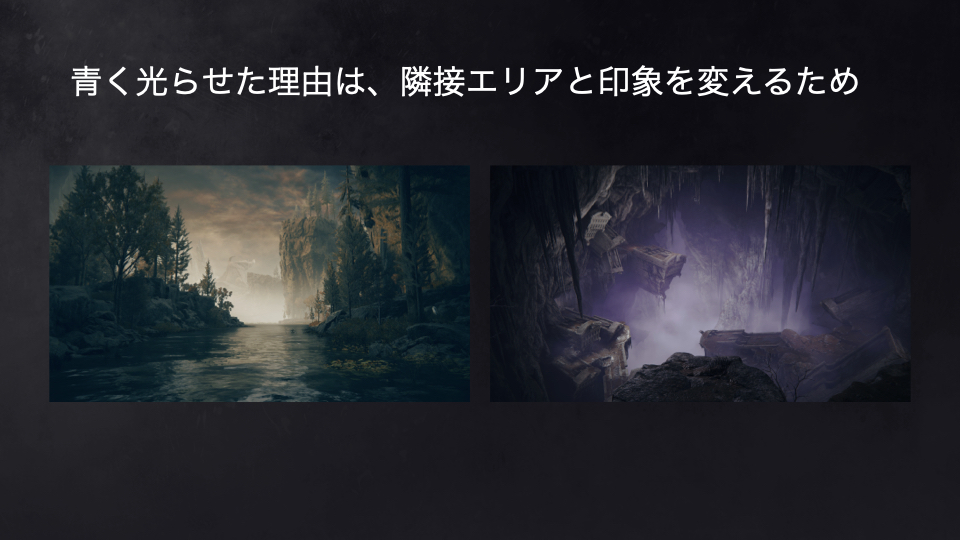

また、花の色を青色にすることで隣接エリアと異なる雰囲気を生み出しました。

画像・左のエリアは色褪せた黄昏の印象がある。画像・右のエリアは紫色がキーカラーであり、重く暗い印象になっている。これらと同じ雰囲気にならないようにデザインされた

最後に、ボツ案も紹介されました。

下図は違和感を強めるために画面全体を色褪せた黄金のイメージですが、先述した他のエリアと似た印象のため、不採用になりました。

難易度<2>墓地平原

「墓地平原」はプレイヤーが最初に訪れるエリアのため、他のエリアよりも強い印象にする必要がありました。

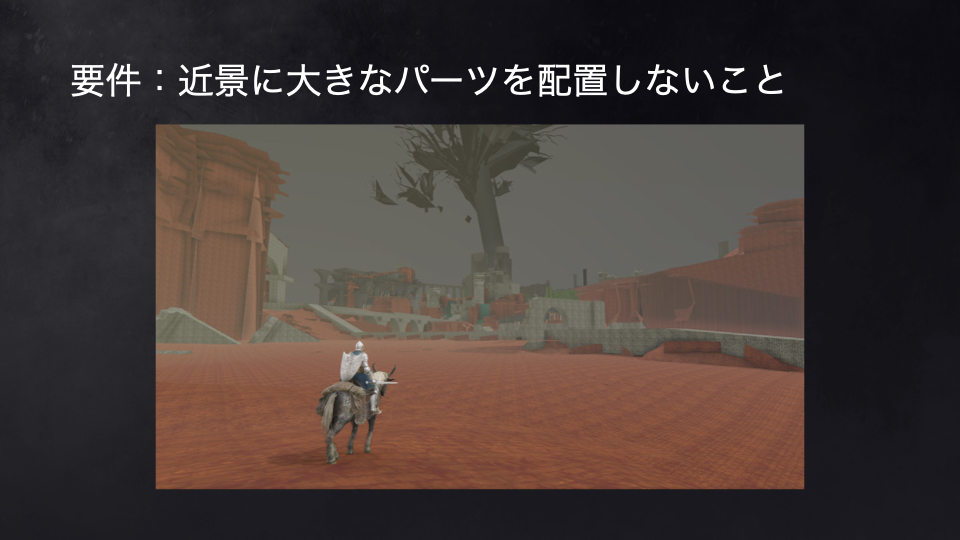

ゲームデザインの要件は、「広大なフィールドを表現すること」。近景にランドマーク以外の大きなパーツを配置することは禁止されていました。

開発中のシーン。画面の下半分が単調な地面になっているが、これを大きく変更することはできない

開発初期に提案し、却下されたレイアウト。樹木などを配置して近景の単調さをなくしたところ、ゲームデザインの要件を満たせないとして却下された

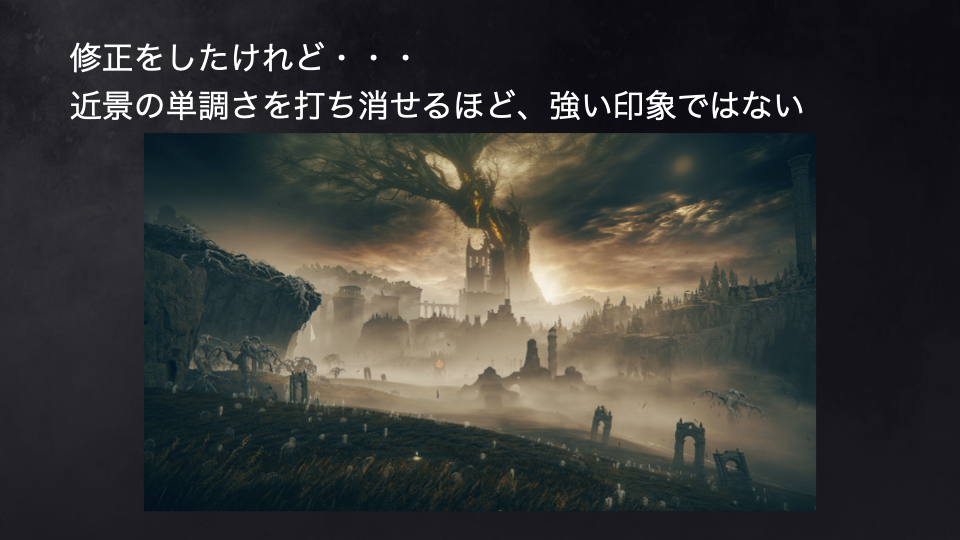

そこで近景の修正は諦めて、遠景に要素を詰め込ぬことで近景の単調さを打ち消すという方針が採られました。

クオリティアップ前の状態では、ある程度のモデルが作られていて、ライティングやポストエフェクトが設定されていました。

静止画の状態で分析したところ、アウトラインのほとんどが直線で構成されていることが、単調な印象につながっていたことが分かりました。

ほかにも空や崖が似た模様の繰り返しになっており印象が弱いです。ランドマークである巨大な樹木も特徴がなく、単調に見えてしまいます。

クオリティアップ前の「墓地平原」の光景。赤いラインが示すように直線的な形状が散見される

空・崖は同じテクスチャでタイリングしているわけではないが、似た見た目のため単調に感じる

問題点を洗い出したのち、レイアウトの修正を行いました。

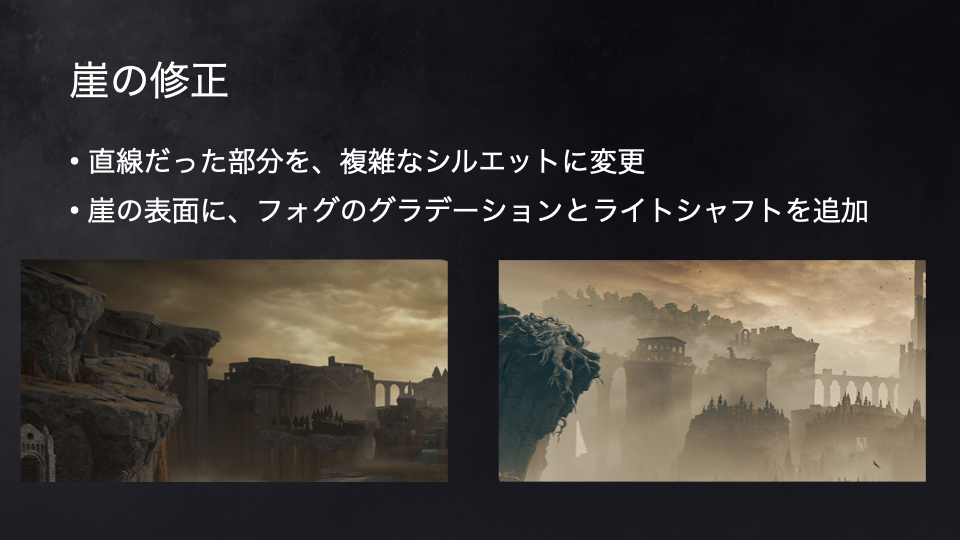

まず、崖など直線だったところは複雑なシルエットに変更。崖の表面にはフォグのグラデーションを追加して、縦の方向と奥行きで色を変化させています。さらにライトシャフトによる斜めの直線を重ねることで、複雑な見た目に修正されました。

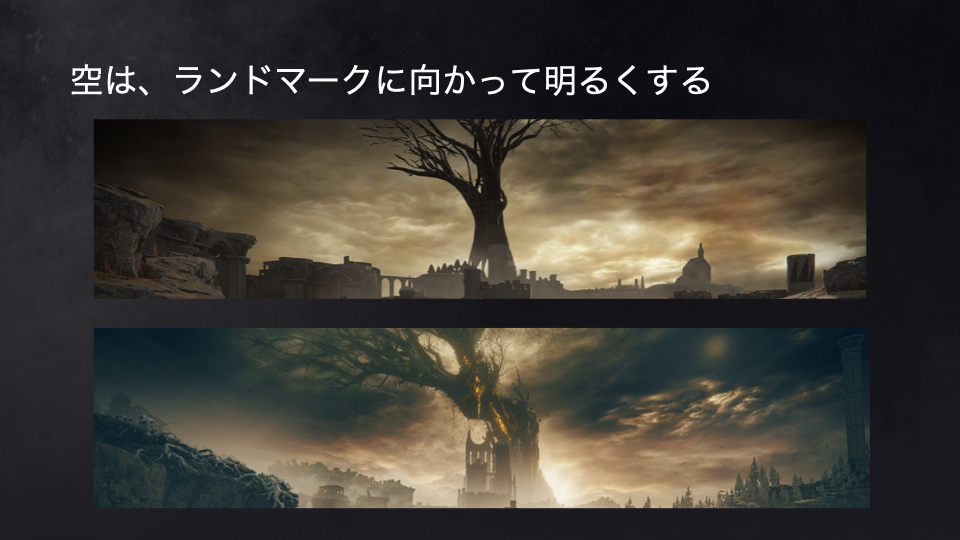

空については、ランドマークに向かって明るくすることで単調さを軽減しています。

ランドマークは、コンセプトアーティストによって強い印象を与える独特なデザインにブラッシュアップされました。

以上の修正によって品質と印象が改善されましたが、近景の単調さを打ち消せるほど強い印象にはならなかったそうです。

そこで追加の対応策として、強烈な違和感になる要素「巨大なベール」が遠景に配置されました。これにより、近景の単調さと釣り合いが取れるくらいに遠景の印象を強めることができました。

最後にボツ案が紹介されました。

下図のベールはカーテン状ですが、ランドマークへの視線誘導効果が不足しているため不採用になりました。

難易度<3>影のアルター

紹介された3例で最も難易度が高かったのが「影のアルター」です。

ここは墓地平原に隣接するエリアで、ゲームの中でも特に陰鬱な場所になっています。

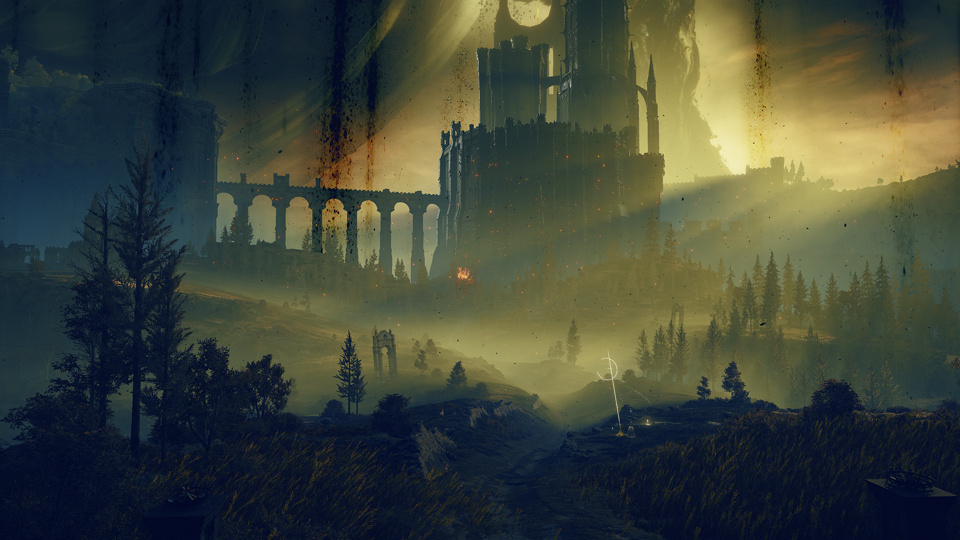

ゲームデザインの要件として、「墓地平原と同じリソースを使うこと」「ランドマークを画面に対して大きくすること」の2点が設けられました。

墓地平原と同じリソースを使う理由は、メモリや工数の都合でユニークなものをあまり作れなかったからでした。結果、墓地平原と変わり映えしない見た目になってしまい、これが課題となりました。

そこで、セピア調で枯れた色合いから黄色を主役にした色の構成へと変更。また、違和感の要素として黒い縦線を追加することで、見た目の印象を大きく変化させました。

色彩を変更する前(画像左)と、変更後(画像右)の比較

フォグで周囲に馴染んでしまうと意図した効果が得られないため、黒い縦線のパーツは減算処理を追加することでひときわ目立つように調整された

続いて、2つ目の要件「ランドマークを画面に対して大きくする」ことの対応策を紹介。

「影のアルター」のランドマークとなる城・その奥にそびえる樹木はどちらも巨大過ぎるため、ビューポイントの画面に収めることができなかったことが深刻な問題となりました。

画像の下半分が本来の画面サイズ。上半分はフレーム外にはみ出た城・樹木を可視化したもの

この問題を解消するために、プレイヤーが画面の外までカメラを動かす前提でレイアウトすることになりました。

最初のアングルではランドマークが中途半端に映った状態にすることで、プレイヤーが能動的にカメラを動かして全体像を見ようとするのではないかと考えたとのこと。

画像左→画像右へと、ランドマークを下から見上げる構図でカメラを動かすことで、巨大な絵画を近距離から観賞するかのごとく全体像をイメージさせる

なお、「影のアルター」についてもボツ案が紹介された。

違和感の要素として炎をイメージした赤い線を配置したものの、派手過ぎるため不採用になったという

『NIGHTREIGN』におけるレイアウト作業例

『NIGHTREIGN』のレイアウト作業例は、片平氏より紹介されました。

最初にボスエリアの空間的な特徴と、ボスエリア共通の要件の説明が行われました。

ボスエリア共通の特徴と要件

『NIGHTREIGN』のボスエリアは、どのボスでも地形が共通になっているそうです。300メートル四方という広い空間で戦闘が行われます。

そして、地形には段差がありません。移動や攻撃などあらゆる動きを阻害しない仕様になっています。

本作のボス戦では、ボスがさまざまな動きを見せるため、担当のゲームプランナーやアニメーター、リガーといった関係者は、すり合わせを細かく行いながら制作を進めたそうです。

ゲームデザインの要件は次の通りです。

【地形】

- 基本的に緩やかなスロープ形状であること

- ゲーム内の動作や各操作に無理のない高低差であること

【配置物】

- 接触などによって、敵の行動を妨げないこと。つまりコリジョンは基本的に無視できる

提示された要件だけを反映した、ボスエリアの理想的なマップ構成を表した画像。平坦で遮蔽物がなく、プレイヤーの行動や認識を絶対に阻害しない。

この後に紹介される事例も、この状態をベースにレイアウト作業が行われた

ほかにも共通の要件がありました。

『NIGHTREIGN』におけるボスとの戦闘では、ボスの体力ケージがある程度減少するとボスの攻撃力が激化するといった変化を伴う後半戦へと移行します。その際、見た目としてはシームレスに変化します。

シームレスに変化する一方では、背景に対しては「コリジョン構成が変わる変動は行えない」という要件が加わります。

例えば巨大な岩や樹木といったコリジョンを含む要素をレイアウトしてしまうと、コリジョンの中に敵キャラやプレイヤーキャラが入り込んでしまって、出られなくなるといった不具合が起きる可能性があります。

また、アートとは別の要件になるが、コリジョンを含む要素をレイアウトしてしまうと、ナビゲーションなどにも問題が起きる可能性もあります。

これら3つの要件によって、どのボスの見た目においてもボスエリアは基本の構成として、空と地面を主体にしなければならないという強い制限が生じました。

この強い制限の下、強い印象をもった背景レイアウトを作り出す必要があったわけです。

以下、3種類のボスエリアについて、具体的な作業手順が紹介されました。

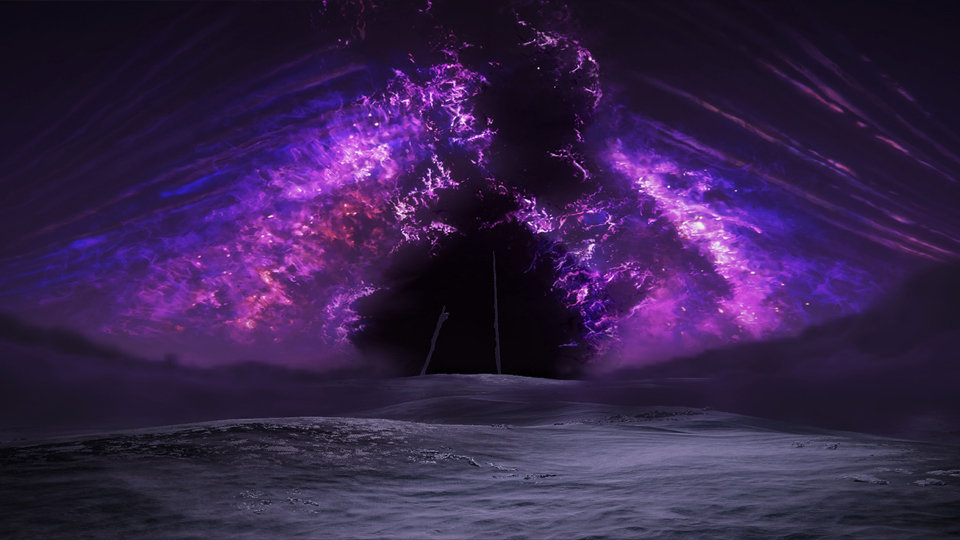

三つ首の獣

後半戦での見た目。地平線の朝焼けの中に輝く一点が見えるという印象的な空と地形。そして高さのある幻影の旗で構成されている

「三つ首の獣」の背景レイアウトは、全てのボス演出の基準となった構成として、最初に取り組んだそうです。また、先述した共通の要件以上の制限はありませんでした。

したがって、ボスエリアの見た目を上手く構築することができれば、他のボスエリアの見た目を作る場合も同様に成立させられるはずという想定の下、作業が進められました。

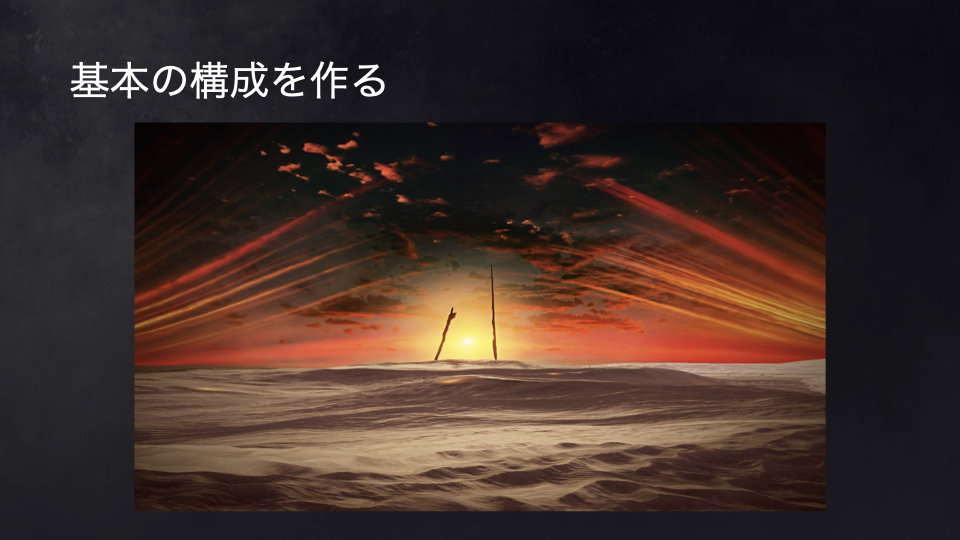

作業で最初に取り組んだのは、制限にもなった空と地形による基本構成の構築です。

ボスとの戦闘という体験をとにかく盛り上げるために、品質を高めるよりも先に印象を強めるための対応が行われました。

朝やけという馴染みのある強いライティングと、違和感の要素として「現実では見ることがないような空」を組み合わせることによって、全体の印象が強められた

続いて、クオリティを高めるための対応が行われていきました。

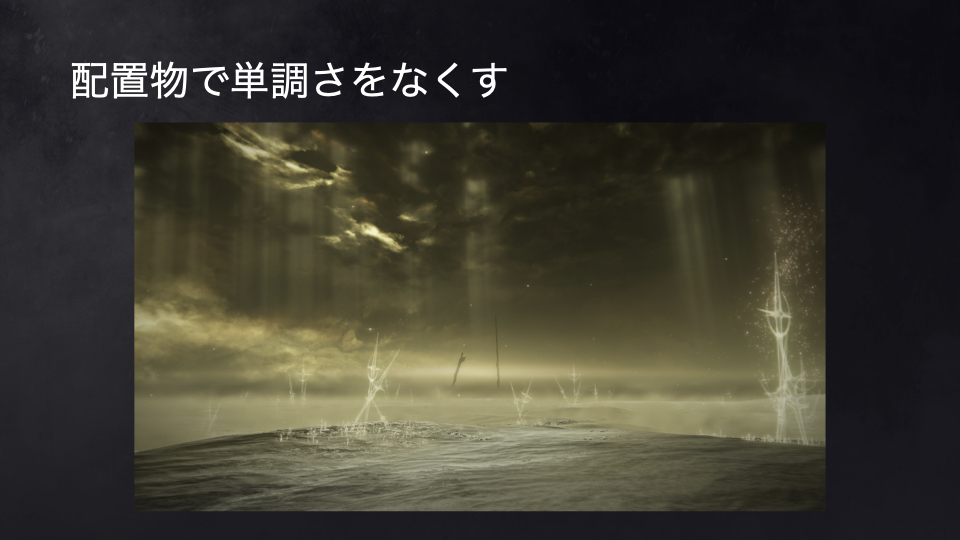

まず全体の単調さへの対応として、動きのある幻影の旗が地平線に向かって柱のように配置されました。

これによって、画面左右での情報に違いが生まれて単調さが減少するのと同時に、奥の空間への視線誘導としても利用されました。

幻影の旗は、コンセプトアーティストによってデザインされた

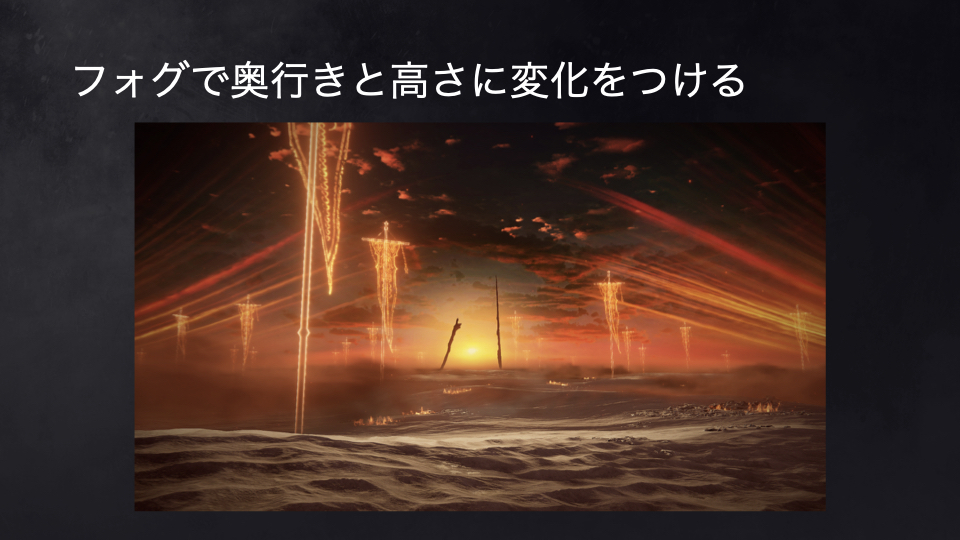

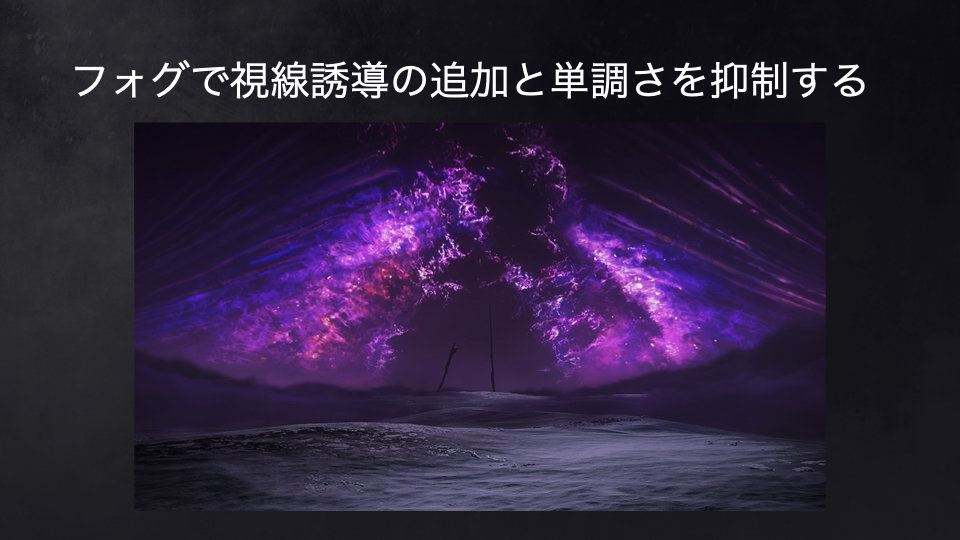

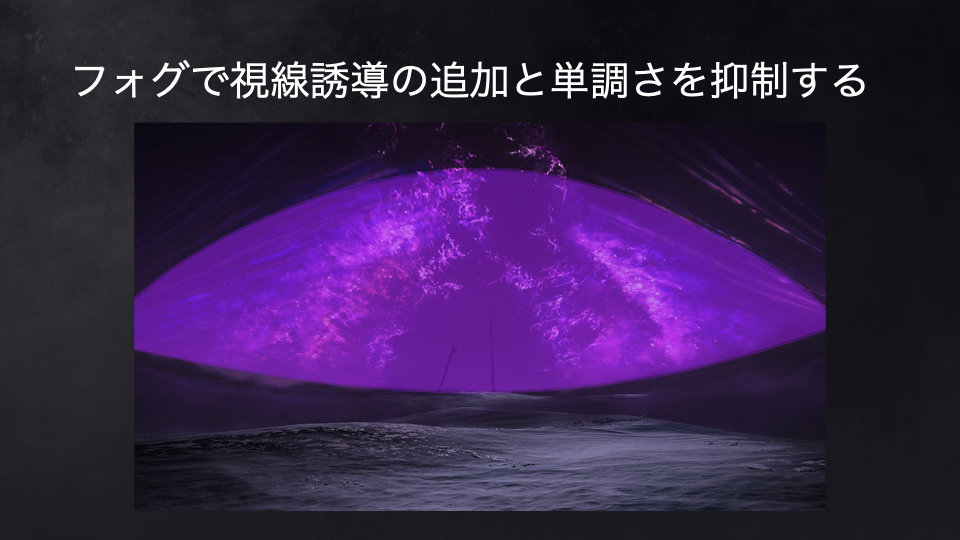

次にフォグを追加して、平坦な地形の地形と、奥の地平線という2つの単調さが改善されました。

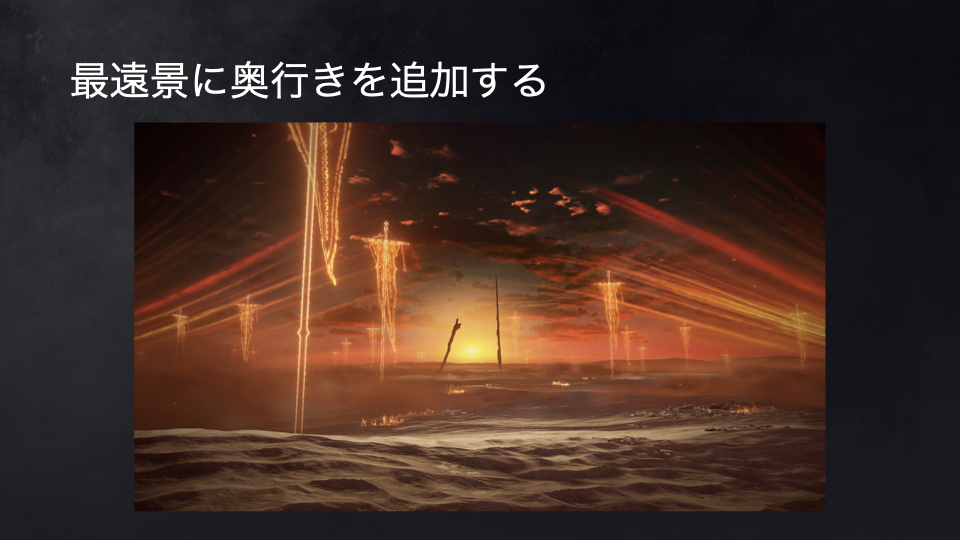

さらに最遠景に対して地形のシルエットが追加されました。

フォグを追加する際、画面の中央から上半分にグラデーションをかけることで明度と色相の変化も加えられた

地形のシルエットが追加されたことで空間の広がりがより感じられるようになった

最後にもう一押しとして、地面に単体で配置している炎のエフェクトとは別に、地面を這うような炎の表現が追加されました。

地面を這うような炎という、全体の奥行方向の流れとは異なる要素が追加された

青線が大元の視線誘導の流れ。黄色線が「地面を這うような炎」によって追加された青線に逆らった流れ。違和感の要素として、シンプルだった奥行き方向への視線誘導効果を強める

喰らいつく顎

空にぽっかりと開いた穴が、まるで巨大な目のような印象になっていることが特徴の「喰らいつく顎」。穴の周りは激しく食いちぎったような散り散りとした表現が加わっている

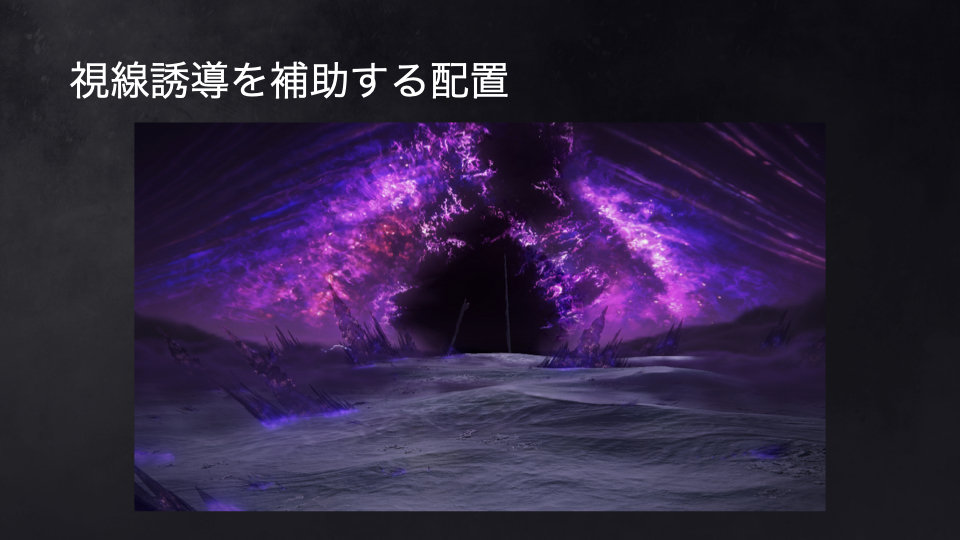

「喰らいつく顎」のエリアは画面奥・中央へと視線を強く誘導する構成になっているのと同時に、地面には柱状の配置物が全体の流れに逆らわないようレイアウトされています。

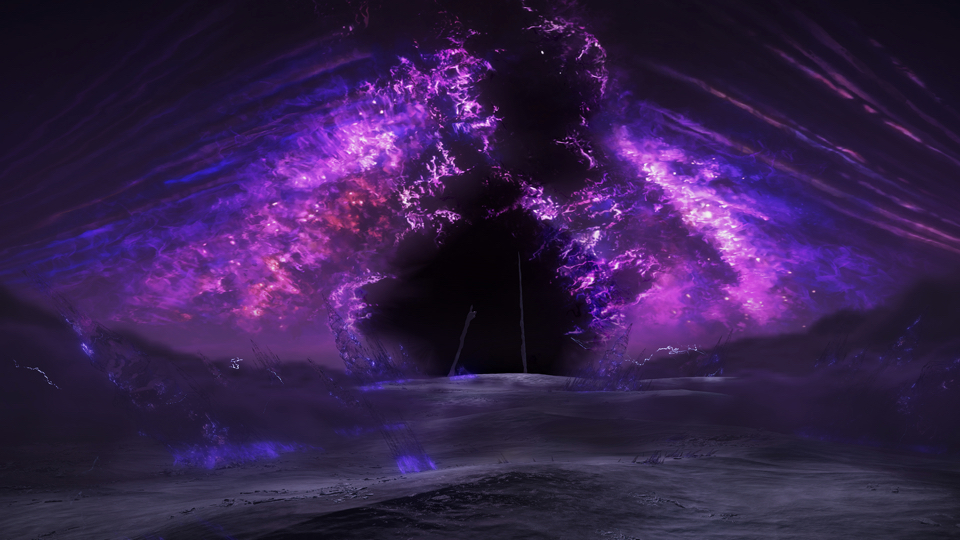

エリア作成にあたり、まず縦方向の色変化を加えるためにフォグを配置。そこへ厚みのある別のフォグを黒い雲が地形を覆うように配置し、地平線のシルエットを谷形に変化させました。

フォグのシルエットと空の見た目とで、巨大な瞳となるような構成が創り出されました。

厚みのあるフォグが追加されたことで地平線の単調なシルエットを隠しながら、このシーン固有の異質さも強調された

さらに空の印象を強めるために、マテリアル上で減算処理を行うメッシュがフィルターのように重ねられました。

これによって、空のインパクトを引き出しつつ、穴とそれ以外の空間における違和感を高めて、このマップの印象をさらに強めることがねらいです。

また、メッシュ処理によって、中央がより引き締まり、印象を強めています。

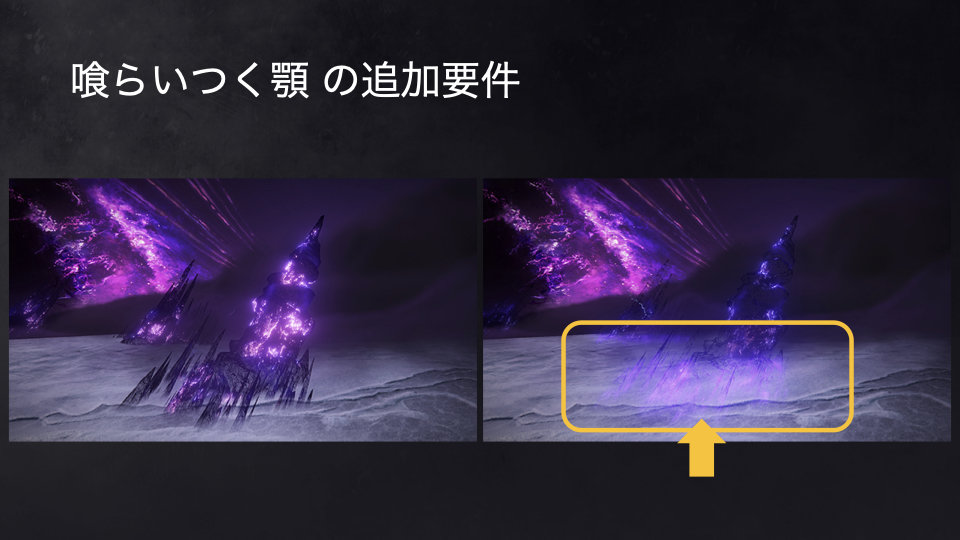

実は「喰らいつく顎」ボスエリアには、共通の要件だけでなく下記の問題を解消するという追加要件がありました。

- 発光表現がまぶし過ぎて、戦闘に支障が出る

- 配置物に敵が隠れてしまい、動きが見えなくなる

開発途中のデモ画面。エフェクトなどの発光処理が強すぎるため、プレイに支障がある

こちらも同じくデモ画面。地形に配置した要素で敵の動きが隠れてしまう

これらの問題を解消するためには、配置物の表現を抑えめにする必要にも迫られました。

発光表現を全体的にかなり抑えるのと同時に、透過処理を加えて配置物の裏側を視認できるように調整されました。

単純に表現を抑えてしまうと幻影の存在感も弱まってしまうため、地面との接地面に揺らぎの表現を追加するといった工夫も施された。

ボスキャラが配置物に直接接触するときは、すり抜けても違和感のない見た目へと調整されている

改良した配置物をバランス良く配置していきます。その際にはフォグ効果による中央・奧への視線誘導を補助するようなレイアウトにすることも考慮されました。

レイアウトの基本的なルールとテクニックに沿いつつ、固有の要件にも対応することで強い印象を持ったボスエリアができあがりました。

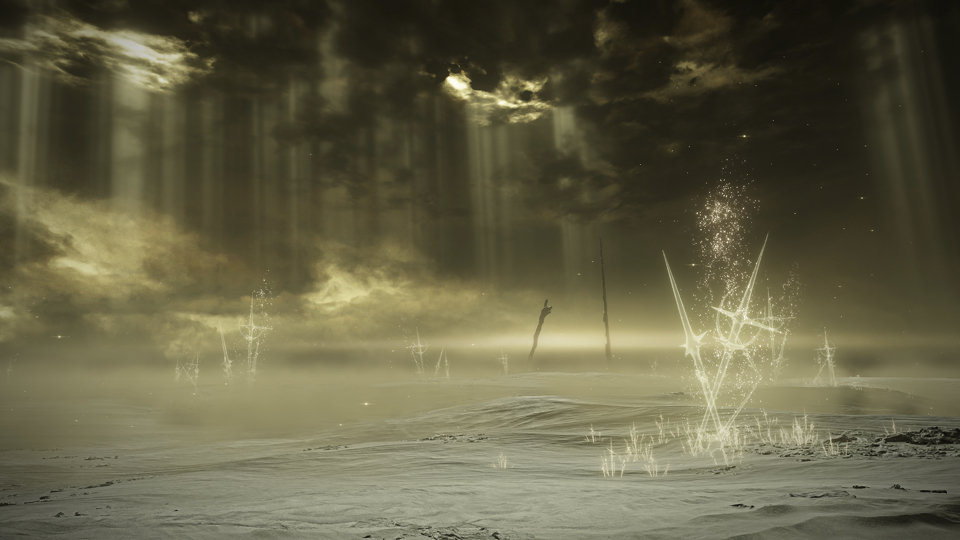

闇駆ける狩人

夜のゆらぎが光芒で覆われており、暗闇の中で黄金の夜明けを迎えたイメージに仕上がっている

「闇駆ける狩人」のエリアは、ボスキャラの見た目とは異なる、縦方向の情報を強調した固有の見た目を創り出しています。

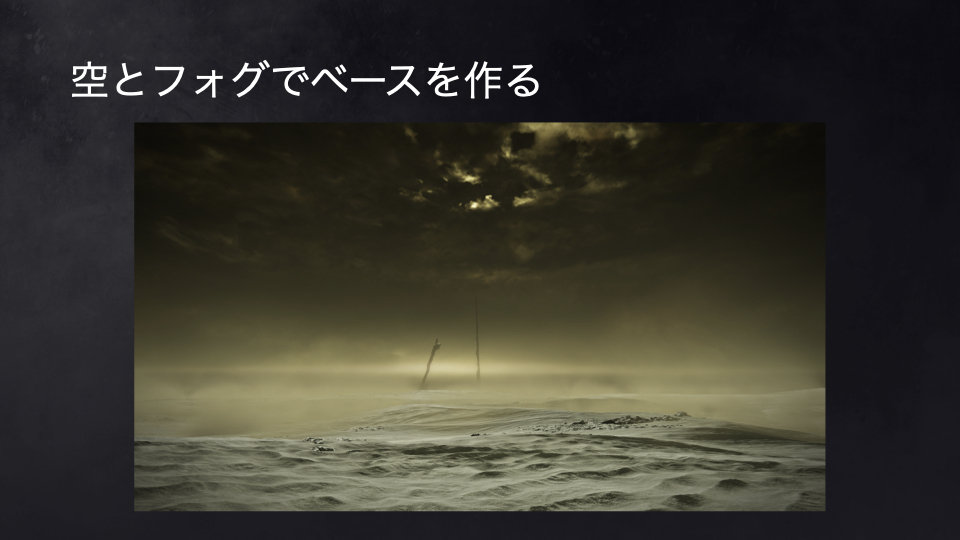

基本的なアプローチは、前述した事例と同様です。まずは空の情報とフォグの表現で基本となる見た目を作っていきます。

空に固有の表現を加えて印象を強めるのと同時に、フォグで縦方向と奥行きにグラデーションを加える

次に、「闇駆ける狩人」ボスエリアの主な特徴となるライトシャフトが追加されました。

ライトシャフトもただまばらに配置するのではなく、左右の単調さをなくすなど、ある程度のグループ単位で配置されていきました。

ライトシャフトによって繰り返される印象は弱まりましたが、縦方向の情報にはまだ単調さが残っています。

そこで雲の明度や色相、ディティールに変化を付けることで、ライドシャフトに対して斜めの情報を追加しました。

雲に変化を加えることで縦方向のライトシャフト(赤線)に対して斜め方向(青線)の情報が追加された

さらに地形へ配置物が追加されました。

コンセプトアートから取り入れた配置物を戦闘の妨げにならない大きさと輝度で作成して、配置されました。

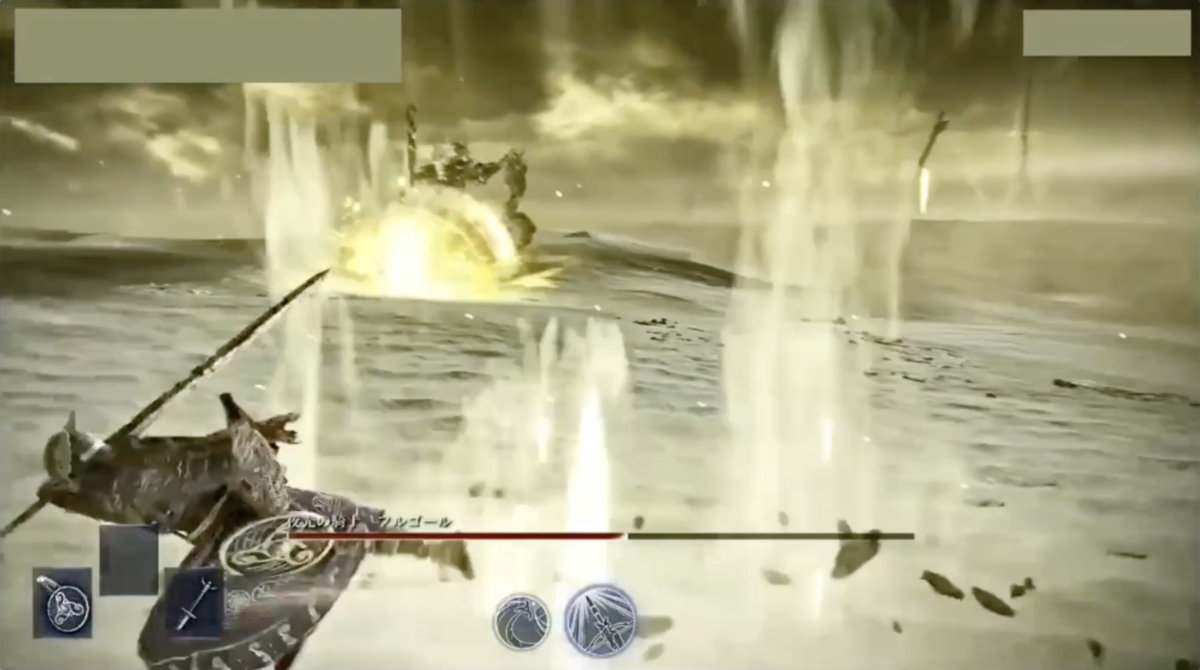

他のボスエリアに比べると地面への情報が乏しいように感じるかもしれませんが、その背景には「闇駆ける狩人」固有の「敵の攻撃には、地面から発生するものが多い」という追加要件がありました。

つまり闇駆ける狩人の攻撃表現には、攻撃予兆を地面に出すものが多く存在しました。地面に目立つ要素を多く配置してしまうと、攻撃予兆を視認するのが難しくなってしまいます。

闇駆ける狩人の攻撃は、地面が光った後、下から突き上げるようなエフェクトが発生する

「三つ首の獣」などで行なった地面への情報の追加はあまり行えない、もしくは影響が出ないかたちで配置する必要がありました。

具体的な対応策として、配置物の間隔が広めに取られました。その際、ただ間隔を広くするだけではなく、ピンポイントで配置のバランスが取れるように調整しています。

さらに近景のプレイヤーキャラの足元付近への対応が行われました。

それぞれのシェーダーにカメラ前でフェードアウト処理を加えることで、足元の攻撃予兆をしっかりと視認できるように調整されました。

フェードアウト処理の例。比較的早めに消え始め、操作キャラの足元に来る頃には完全に見えない状態にしている

エフェクトと全体のバランスを整え、他のボスエリアとはまた異なる縦の情報を中心としたレイアウトを創り出して完成となりました。

最後に本セッションの総括が行われました。

基本的なルールとテクニックに基づき、ゲームデザインの要件を整理し、具体的な手法を組み上げていくことで、たとえ強い制限があったとしても豊かな画づくりが実践できると佐藤氏。

共同研究・開発者である、行部澤尚真氏と水野沙織氏の両氏を紹介し、本講演を終えました。

両氏はエンバイロンメントコンセプトアーティストとして活躍中

『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE』公式サイト『ELDEN RING NIGHTREIGN』公式サイト背景レイアウトから読み解く、『ELDEN RING』の世界 ‐ CEDEC2025

フリーランス編集者&ライターほか。総合商社プラント営業>CM系オフラインエディター>CGWORLD>Vook>独立。Hello, I’m a Japanese editor focus on film, video & digital contents.

https://www.linkedin.com/in/arhtn3109/