この記事の3行まとめ

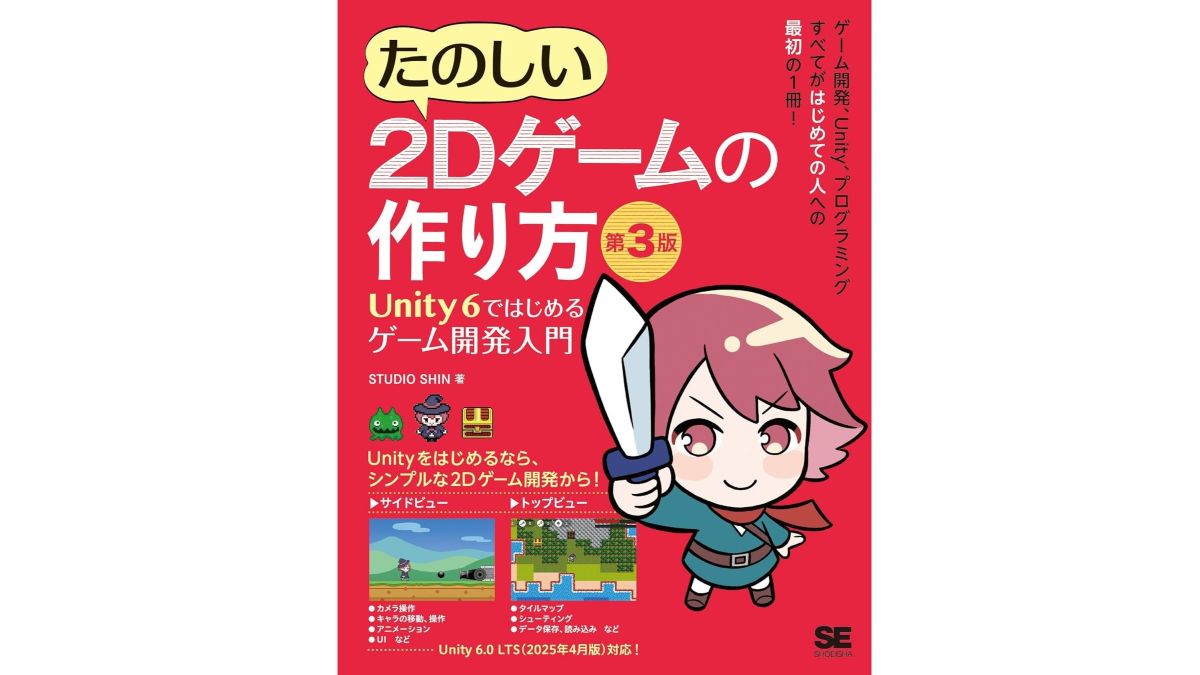

- 『たのしい2Dゲームの作り方 第3版 Unity 6ではじめるゲーム開発入門』、翔泳社より2025年7月24日(木)に発売

- ゲーム開発初心者でも仕組みを把握しやすいシンプルな2DゲームをUnity 6で開発する方法を学べる

- サイドビュー/トップビューの2種類に分けてゲームの作り方を解説している

翔泳社は2025年7月24日(木)、Unityを用いたゲーム開発入門書『たのしい2Dゲームの作り方 第3版 Unity 6ではじめるゲーム開発入門』を発売します。

総ページ数は448ページで、価格は3,278円(税込)。Amazon.co.jpなどで予約購入を受け付けています。

【予約開始👏】

『たのしい2Dゲームの作り方 第3版』好評入門書が、Unity6LTSに対応して再登場!

本書では、作り方がシンプルでわかりやすい2Dゲーム開発を題材にしています。

初めての人でもUnity 6の操作や、ゲーム作りの基本をたのしく学べる1冊です。▼ご予約はこちらhttps://t.co/For87BFnUk

— 翔泳社の本 (@shoeisha_books) June 14, 2025

本書は、ゲーム開発初心者でも仕組みを理解しやすいシンプルな2Dゲームの作り方を学べる入門書。

ゲームエンジン「Unity」を用いて、サイドビューゲーム(水平方向の視点で遊ぶ横スクロール形式のゲーム)とトップビューゲーム(RPGなどに代表される、俯瞰視点でマップ移動を伴うゲーム)を開発できます。

キャラクター移動の仕組みやアニメーション、カメラ機能、UI、タイルマップの配置など、Unityの基本的な機能の使い方を習得できます。

(画像は翔泳社の書籍ページより引用)

初版は2021年2月に発売され、2023年8月には第2版(Unity 2022 LTS対応版)が登場。第3版ではUnity 6 LTSに対応し、内容がリニューアルされています。

本書の目次は以下の通り。

〈第1部 ゲームを作る準備〉

・Chapter 01 ゲーム開発とUnityについて知ろう

・Chapter 02 Unityで「はじめての」ゲームを作ろう

・Chapter 03 スクリプトを書こう

〈第2部 サイドビューゲームを作ろう〉

・Chapter 04 サイドビューゲームの基本システムを作ろう

・Chapter 05 ボタンや情報表示を作ろう

・Chapter 06 画面と機能をゲームに追加しよう

・Chapter 07 ゲームに仕掛けを追加しよう

〈第3部 トップビューアクションゲームを作ろう〉

・Chapter 08 トップビューアクションゲームの基本システムを作ろう

・Chapter 09 トップビューアクションゲームをバージョンアップしよう

・Chapter 10 トップビューゲームを仕上げよう

詳細は翔泳社の書籍ページをご確認ください。

『たのしい2Dゲームの作り方 第3版 Unity 6ではじめるゲーム開発入門』翔泳社書籍ページ『たのしい2Dゲームの作り方 第3版 Unity 6ではじめるゲーム開発入門』を抽選で1名の方にプレゼント!

/

『たのしい2Dゲームの作り方 第3版』

抽選で1名の方にプレゼント 🎁

\

Unity 6に対応した2Dゲーム開発の入門書

🔽応募方法

本アカウントをフォロー&本ポストをリポストで応募完了https://t.co/90qUnA1t9G pic.twitter.com/RnY938yMWu

— ゲームメーカーズ (@GameMakersJP) August 12, 2025

/

『たのしい2Dゲームの作り方 第3版』

抽選で1名の方にプレゼント 🎁

\

Unity 6に対応した2Dゲーム開発の入門書

🔽応募方法

本アカウントをフォロー&本ポストをリポストで応募完了https://t.co/90qUnA1t9G pic.twitter.com/RnY938yMWu

— ゲームメーカーズ (@GameMakersJP) August 12, 2025

ゲームメーカーズのXアカウントをフォローし、該当ポストをリポストしていただいた方の中から、抽選で1名の方に『たのしい2Dゲームの作り方 第3版 Unity 6ではじめるゲーム開発入門』をプレゼントいたします。

ぜひ、この機会にゲームメーカーズのXをチェックしてください。

応募期間は「2025年8月12日(火)から2025年8月19日(火)23時59分まで」。また、応募に際しては本記事に記載した注意事項もご確認ください。

ゲームメーカーズ公式Xプレゼントキャンペーンについての注意事項

・ご応募いただいた方の中から抽選でプレゼントいたします

・当選者の方にのみXのダイレクトメッセージにてご連絡いたします

・プレゼントの発送は日本国内にお住まいの方に限らせていただきます

・個人情報の取り扱いについてはプレゼントの発送にのみ使用いたします

プライバシーポリシー

・到着した商品に不備がありましたら商品の販売元へお問い合わせください

・配送業者による配送遅延や、未配などの賠償義務は負いかねますのでご了承ください。また商品の返品や交換はできかねます

【なりすましアカウントのご注意】

ゲームメーカーズのアカウントに成りすまして、DMを送信しているアカウントが発生したケースがあります。DM受信の際には「@GameMakersJP」であることを十分にご確認ください。