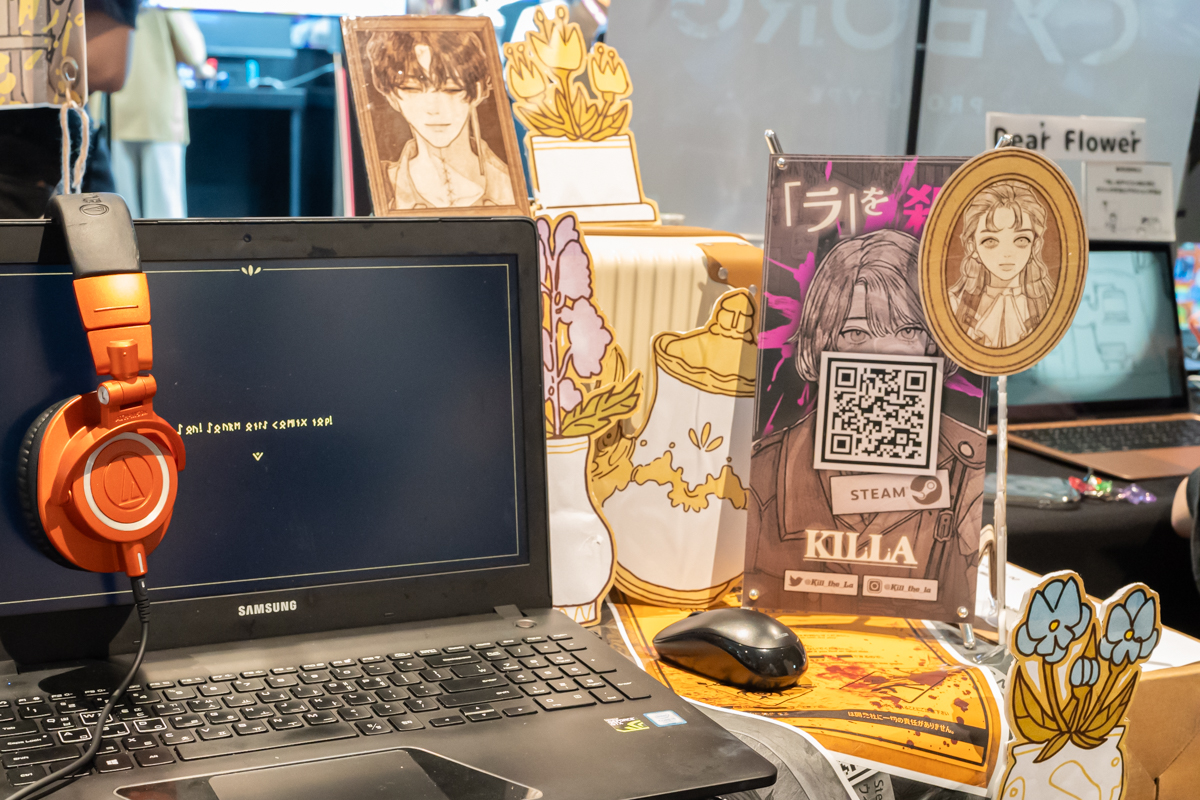

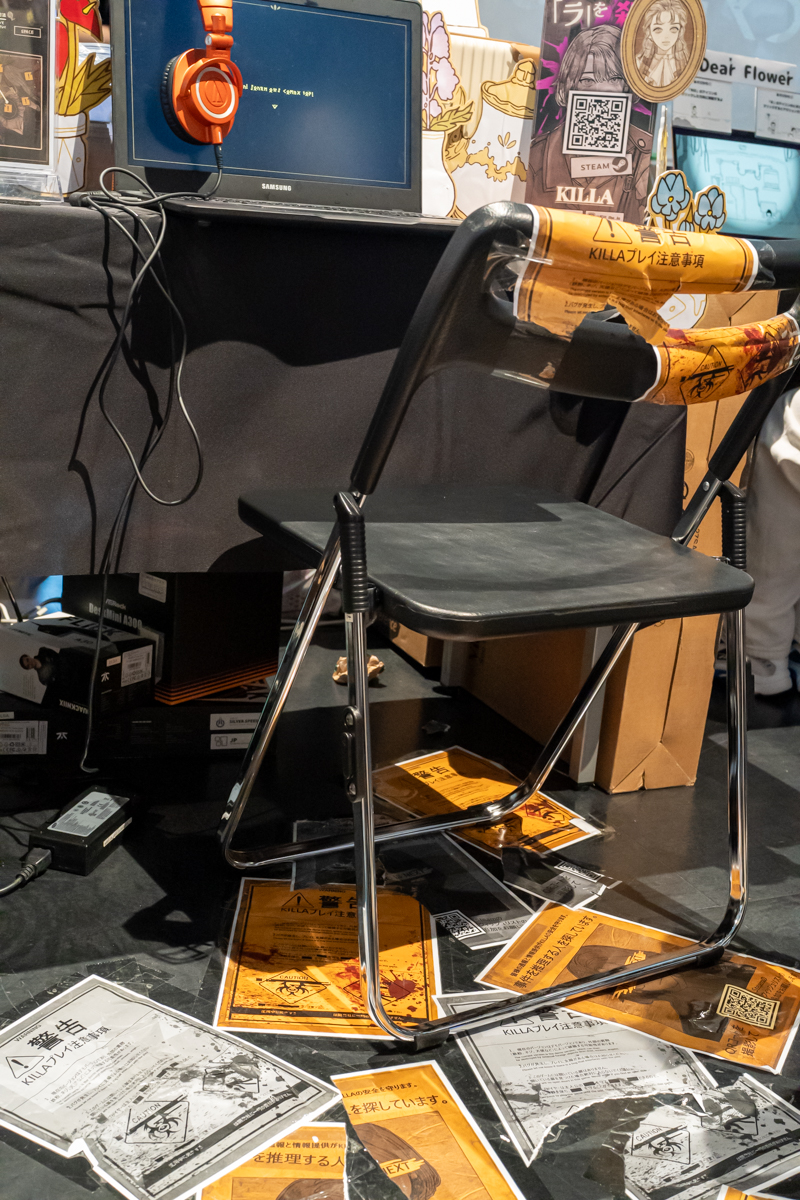

2024年7月19日(金)から21日(日)、京都みやこめっせで開催されている「BitSummit Drift」。本記事では展示作品の中から、チーム「ケンキツ団」が開発しているADV『KILLA : kill the la』(以下、KILLA)を紹介するとともに、同チームのサウンド担当であるユン・セウン氏と、企画・マーケティング担当であるチェ・ダウン氏にチーム制作ならではの開発スタイルを聞きました。

TEXT / tyap

EDIT / 藤縄 優佑

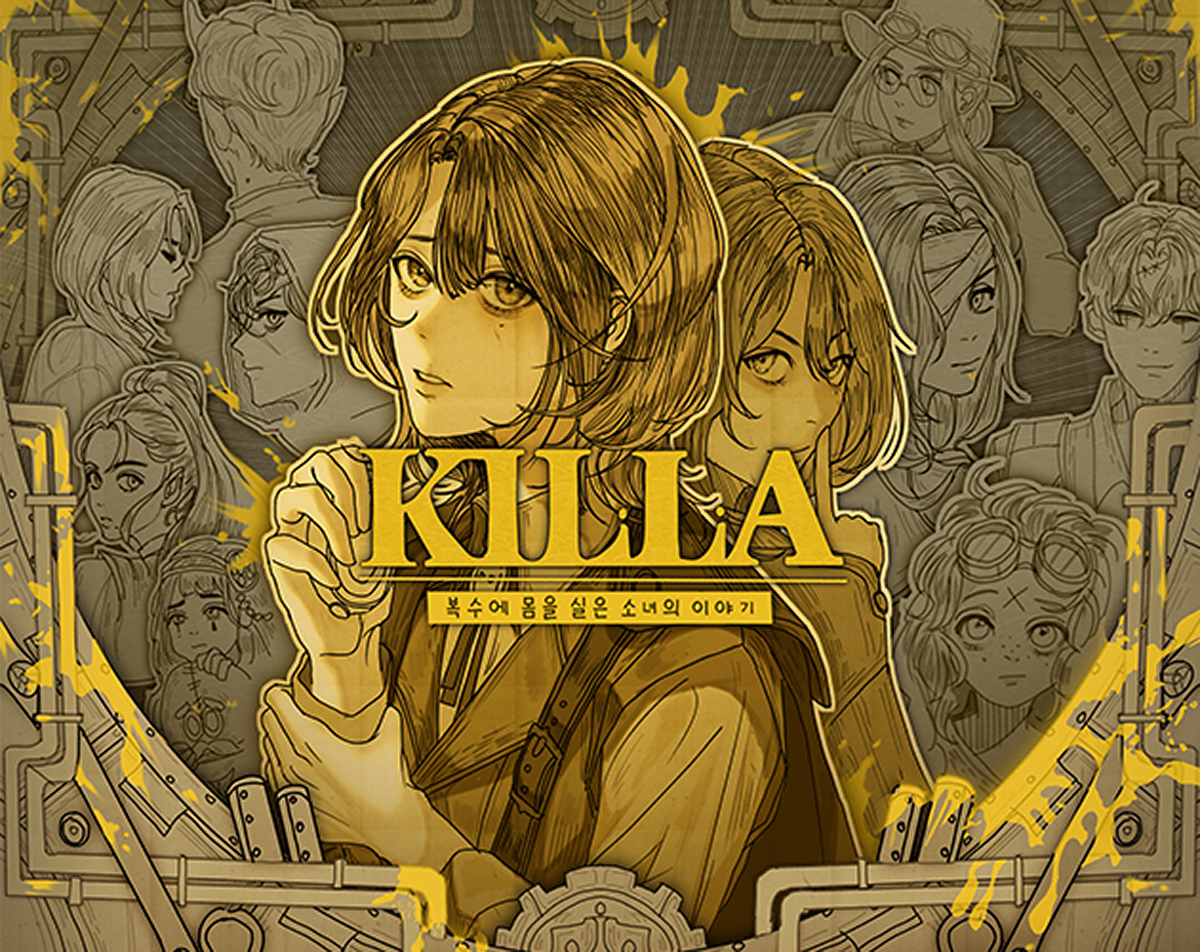

犯人はこの中にいる。相手の心に潜り込んで真相を究明するミステリーアドベンチャー

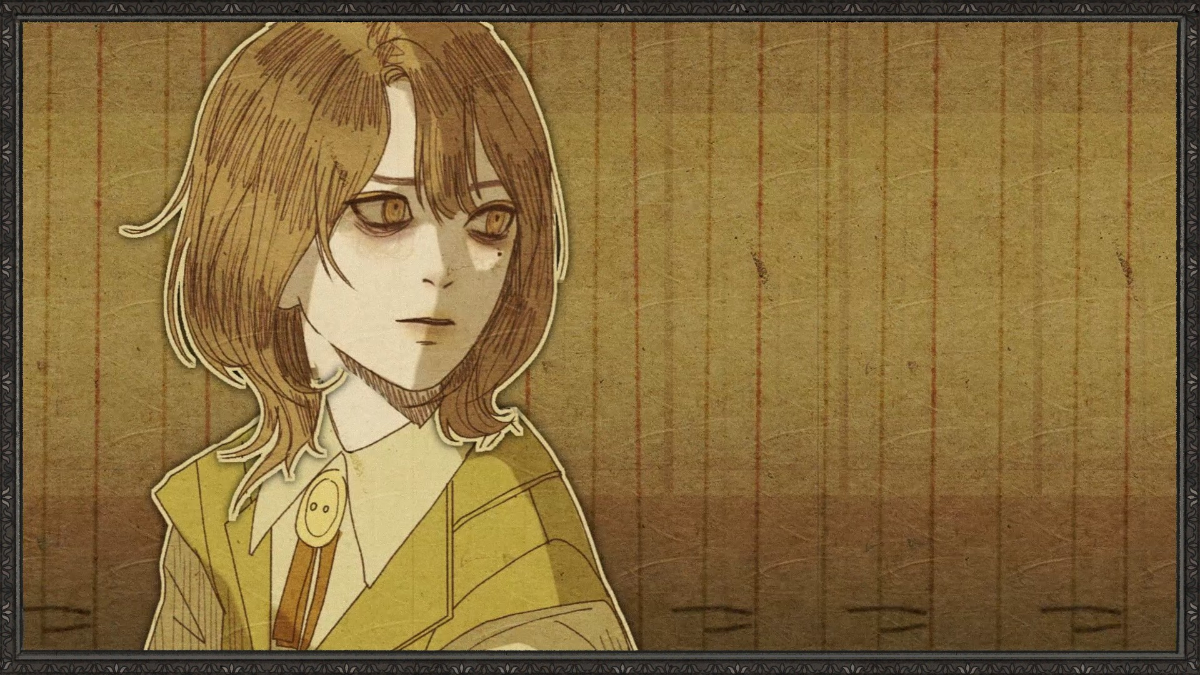

『KILLA』は、ダークファンタジーな世界観と、絵本を彷彿とさせるグラフィックが特徴的なミステリーアドベンチャーゲームです。

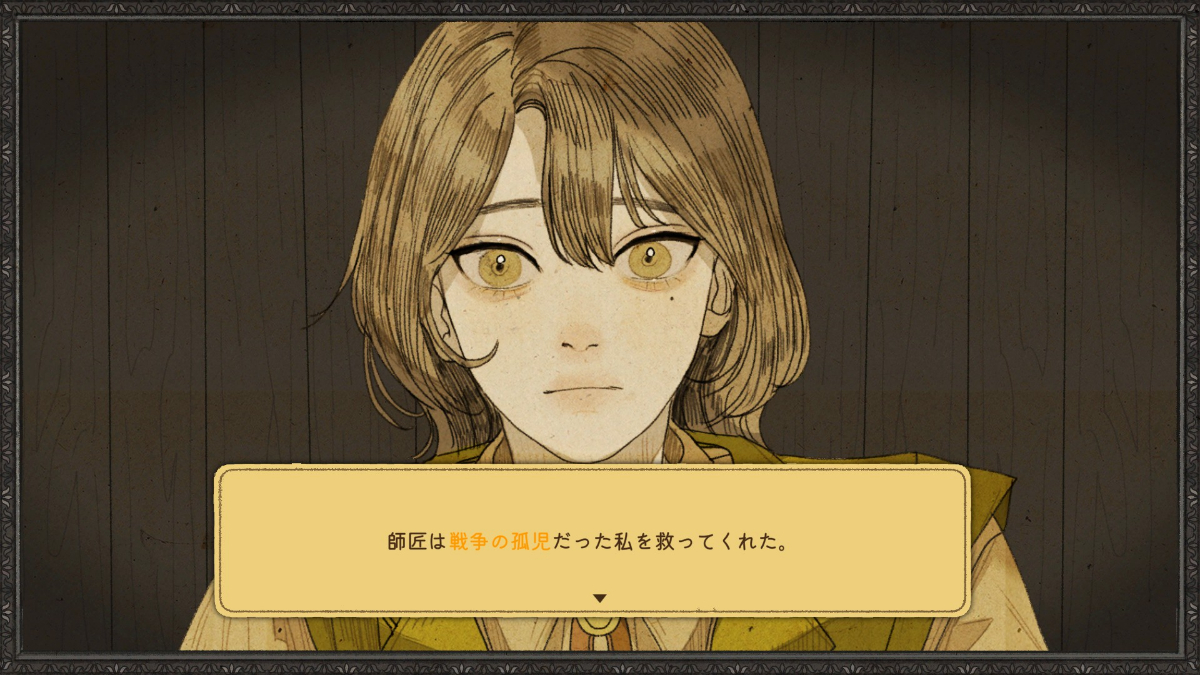

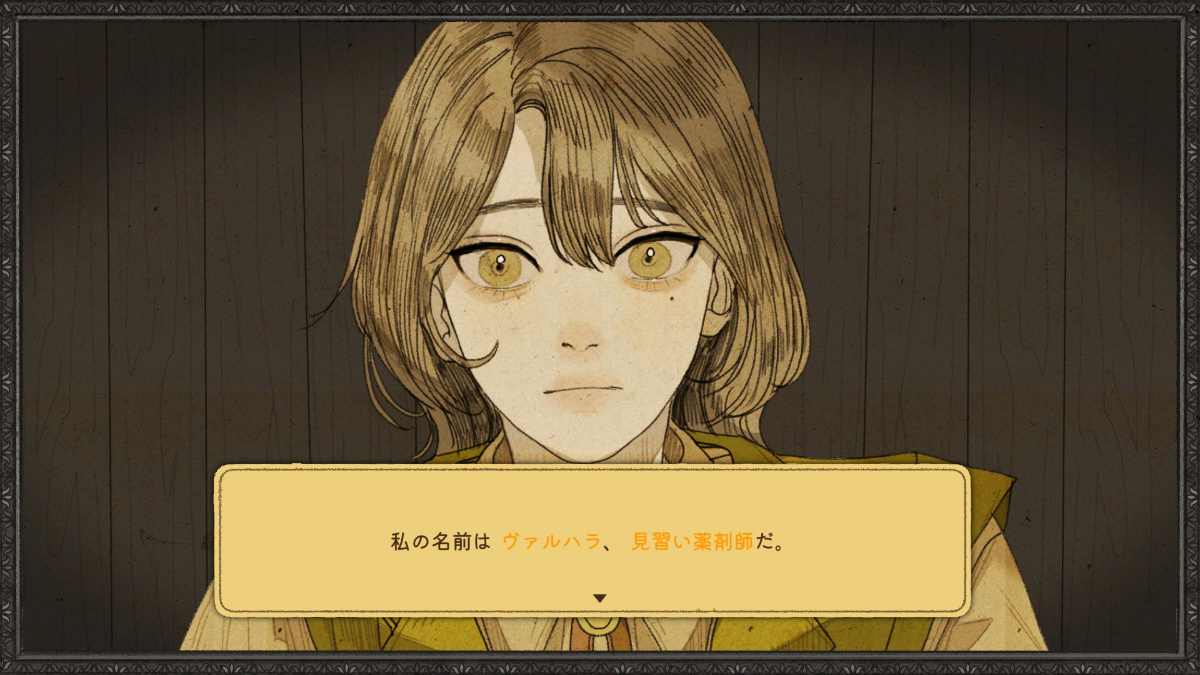

主人公である見習い薬剤師「ヴァルハラ」は、敬愛する師匠「パンドラ」が何者かに殺害されている現場を発見してしまいます。

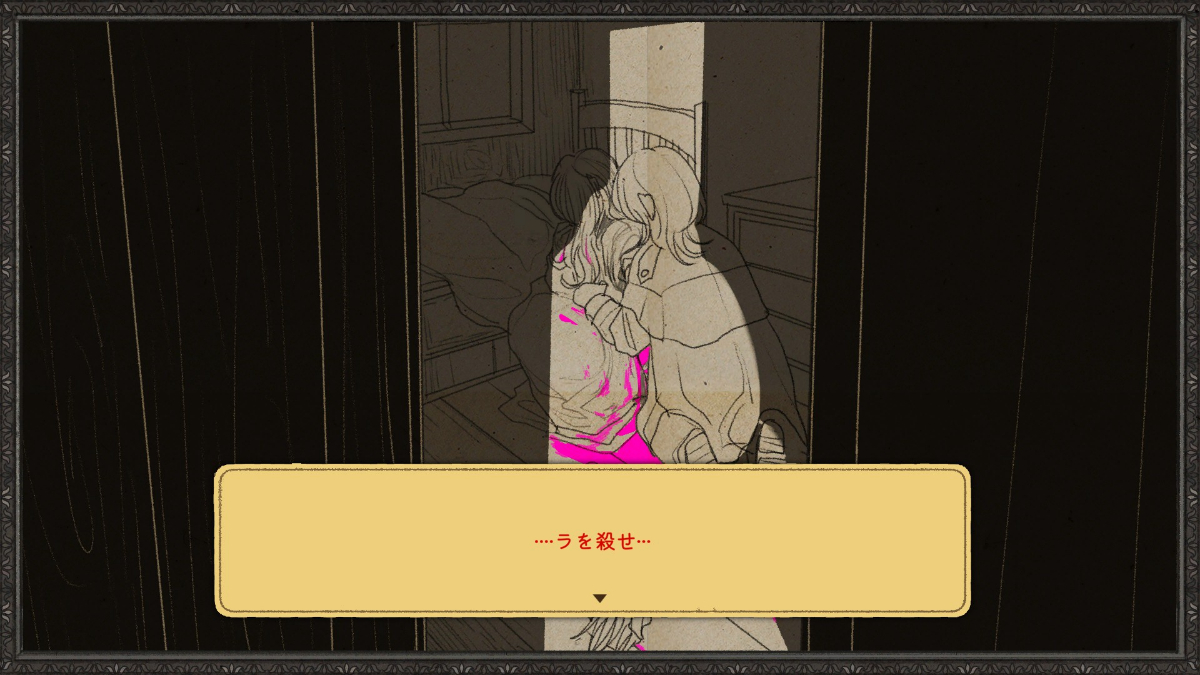

唯一の手がかりは、師匠が死の間際に発した「…ラを殺せ…」という遺言。

名前の最後が「ラ」で終わる者の誰かが犯人だと推測したヴァルハラは、師匠の部屋から「ラ」に言及している謎の島「イプス」への招待状を発見します。

招待状に導かれ、島にたどり着いたヴァルハラを迎えていたのは、彼女と同様に招待状を手にした6人の個性豊かなキャラクターと、どんな願いでも叶えるというティーパーティー。

驚くことに、彼らは全員名前が「ラ」で終わるという奇妙な共通点が。そのうえ、送られた招待状は5枚にも関わらず、集まったのは7人。ヴァルハラは偽の招待状を所持していますが、それでも誰か一人は招待状を持っていません。

この中に間違いなく師匠を殺害した「ラ」が紛れ込んでいると確信したヴァルハラの復讐劇が始まります。

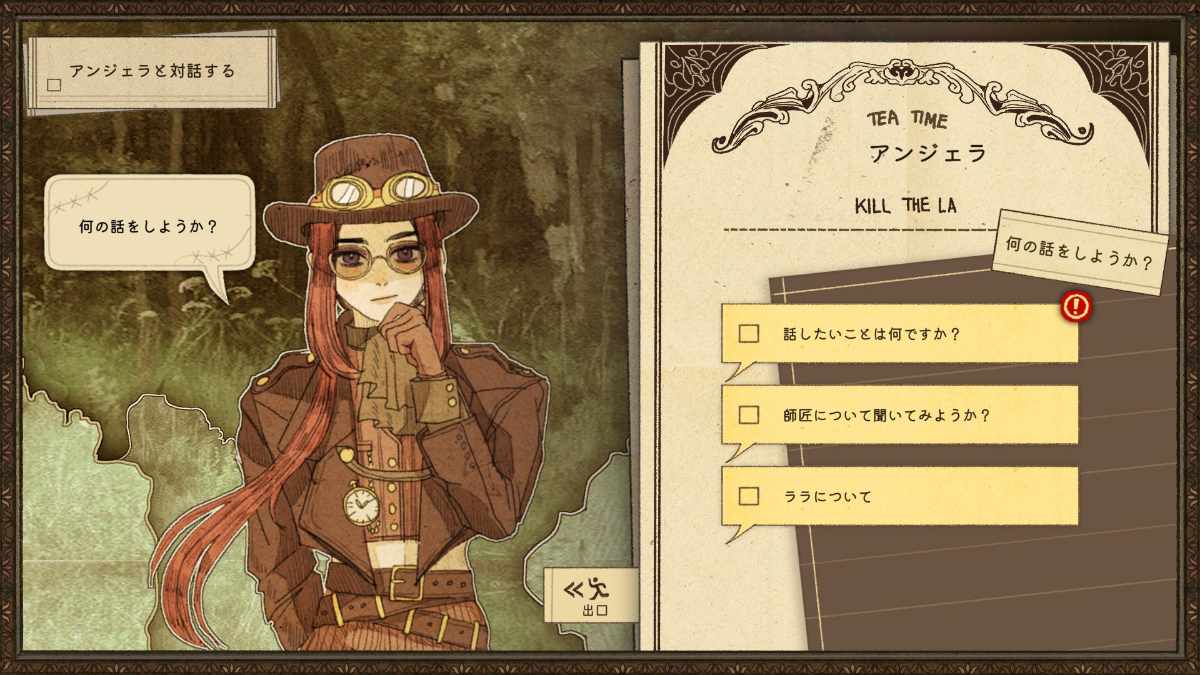

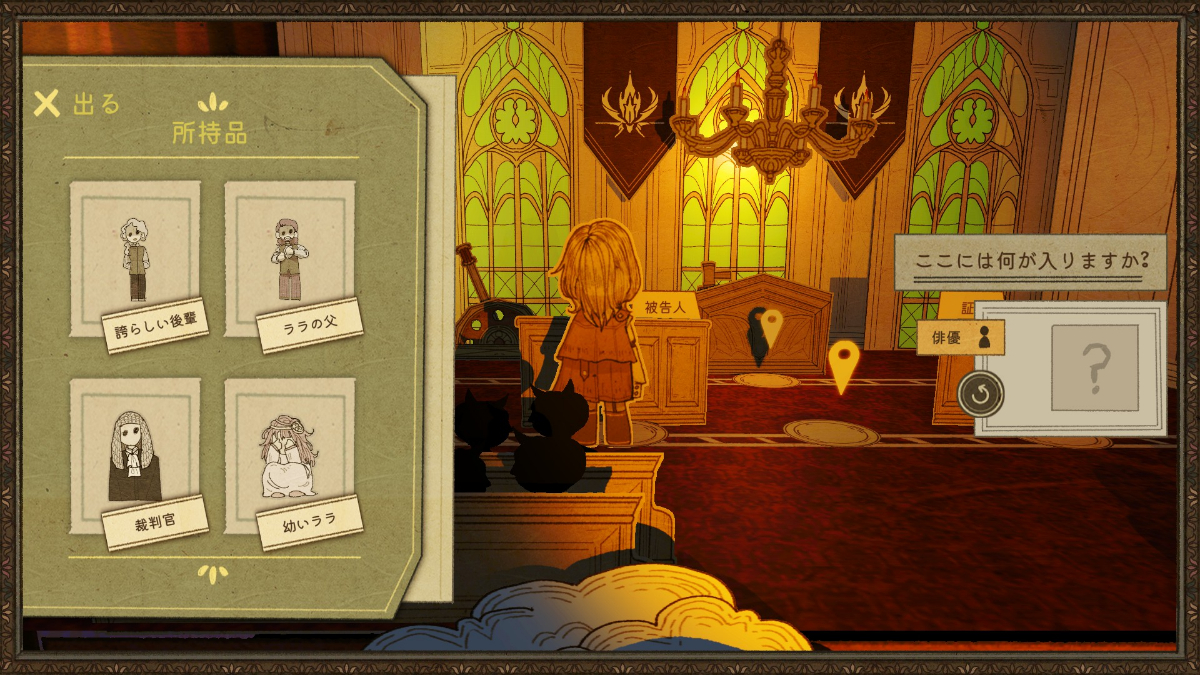

本作は推理ゲームとしてマップ内を探索し、キャラクターと対話することで手がかりを集めていきます。

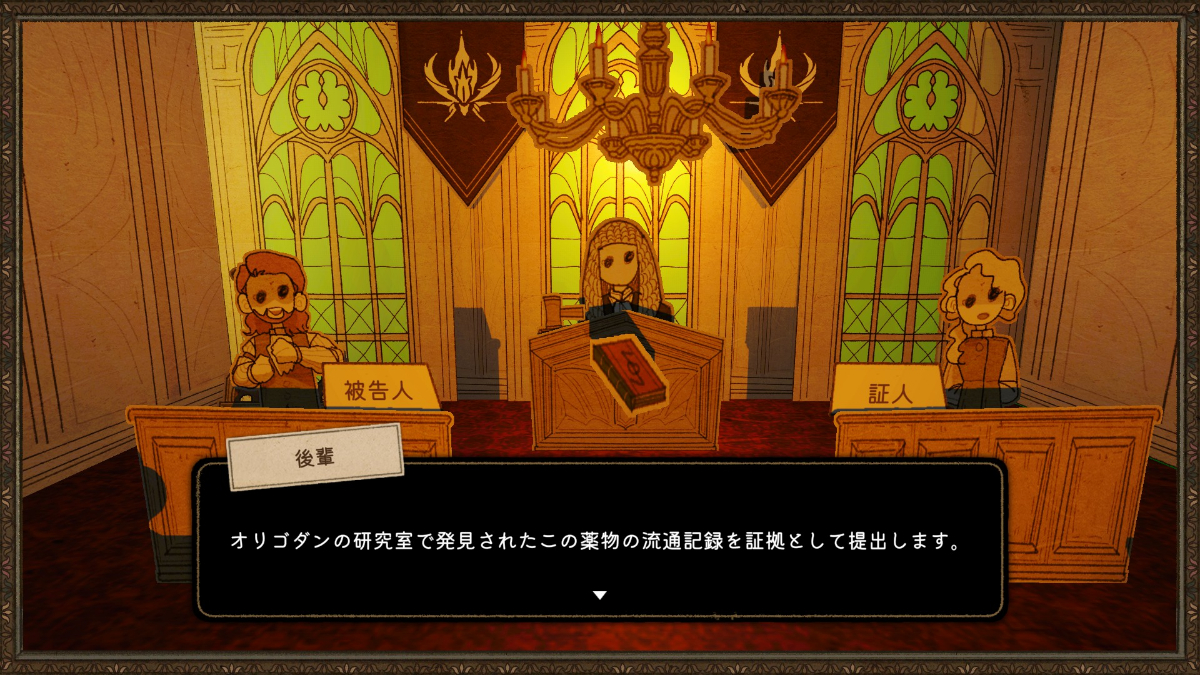

アナログチックな2Dグラフィックが3Dに配置されたマップ構成となっており、奥行きのある空間を探索する様子は、さながら飛び出す絵本の世界に迷い込んだよう。

推理パートでは師匠が遺した不思議な時計を使って、容疑者の心の中を覗き見ることで犯人を探します。

取材時点でSteamに公開されている体験版では、占い師「ララ」の心に潜り込み、彼女の心の深淵を探る途中までプレイできました。

いきなり心の深淵に潜り込むことはできないため、まずはララの無意識に潜り込んで思考を整理させましょう。

次々と現れるセリフを手がかりとして手に入れ、その手がかりをもとに質問に対する答えを選んでいきます。

ララの心を潜り進めていくと、彼女の過去の一場面を表したマップにたどり着きます。

マップ内を調べて新たな手がかりを入手し、舞台に手がかりを役者として配置すれば、ララの隠された過去を暴く「記憶の再演」がはじまります。

果たして、ララは師匠を殺害した犯人なのか?それとも他の人物なのか?

おとぎ話のようなグラフィックと、猜疑心が渦巻くストーリーの絶妙なバランス感が刺激的な一作です。

ゲームを美しくするためなら新たなツールの勉強も。チームワークが作り上げた美意識の結晶

唯一無二の作風が魅力的な本作は、どのようにして生まれたのでしょうか?

ケンキツ団のメンバーでサウンド担当のユン・セウン氏と、企画・マーケティング担当のチェ・ダウン氏にお話を伺いました。

「ケンキツ団」はゲームジャムをきっかけに結成されたインディーゲームサークルです。シナリオライターとグラフィッカーのチェ・ダヨン氏、同氏の妹であるチェ・ダウン氏は企画とマーケティングを担当。そしてプログラマーのチャン・ジェウォン氏とサウンド担当のユン・セウン氏の4名で開発を行っています。

本格的に『KILLA』の開発を開始したのは2023年の3月。今までゲームジャムにて短編ゲームの制作経験はあるものの、長編のゲーム制作は初めてとのことでした。

開発当初は薬剤師として調合を行うゲームでしたが、途中でゲームシステムやストーリーを大幅に変更。結果として推理、ミステリー要素の含まれた『KILLA』が誕生しました。

大幅な方向転換をした後、『第2回GYAAR Studioインディーゲームコンテスト』に入賞し、「GYAAR Studio」の支援を受けながら、本作を開発しています。

「困りごとがあればすぐに質問もできるし、定期的な進捗報告の機会もあるおかげでゲーム開発を頑張れます」とユン・セウン氏はサポートの手厚さを語ります。

開発当初は不定期的な開発を行っていましたが、「GYAAR Studio」での定期的な作業報告を実現するために、企画・マーケティング担当のチェ・ダウン氏が具体的な開発スケジュールを作成。

担当ごとに作業日数を割り振り、作業内容をチーム内で回すサイクルに変更したおかげで、毎日安定した開発が行えているのだそうです。

本作はUnity、イラストは「CLIP STUDIO PAINT」、2Dアニメーションは「Spine」で開発されています。ツール選定の理由を伺うと、「YouTubeでの解説動画やリファレンスが充実していて勉強しやすかったからです」とのこと。

「Spine」を使用するのは初めてでしたが、より一層作品の魅力を引き立たせるため、グラフィック担当者であるチェ・ダヨン氏がツールの使い方を猛勉強。「無事に2Dアニメーションを実装できたことが、最も効果的な変化でした」とユン・セウン氏は振り返ります。

「私たちが本作でもっとも優先すべきは美しさであり、これを忘れずに開発しています」とユン・セウン氏は語ります。

ケンキツ団のいう美しさとは、イラストの筆致の美しさだけを指すわけではなく、ゲーム全体の美しさを指しています。たとえばマップは開発当初、2Dのみで構成されていましたが、見た目や体験の美しさを追及した結果、今のような2D・3Dどちらも使ったものになりました。

キャラクターの無意識に潜り込むシーンなどには3D要素を組みこんでいません。これは、キャラクターの感情表現をより目立たせるには2Dグラフィックのみ使うほうがメリハリが効くため。グラフィック全体にも本作専用のフィルターを作り、絵本のようなアナログ感を表現できるようになり、作品の統一感が一層深まったとのことです。

チームは日本の作品が大好きで、『アオハライド』をはじめとする少女漫画や、『逆転裁判』『ダンガンロンパ』『キミガシネ』など、数多くのゲームからもキャラクターやゲームシステムに美しさを感じ、インスピレーションを受けているそうです。

ゲーム開発にあたって会議を行うなかで、キャラクター会議が最も盛り上がるのだそう。「それぞれが誕生日や性格、イメージマップやイメージBGM、過去の設定などを細かく提案してくれて楽しいです。会議が白熱しすぎて徹夜したこともあります」とユン・セウン氏はキャラクター制作への熱意とチームワークの良さを語ってくれました。

「作中の容疑者であるキャラクターたちが、果たして主人公に正直に話すのだろうか」という疑問を、キャラクターが唯一正直になれる無意識に潜り込むゲームシステムに落とし込めたのも、細部までこだわり尽くしたキャラクター設定のおかげといえるでしょう。

チームメンバー全員の仲も良く、会議後にチームでアニメグッズショップに行くこともあるのだそう。

「チーム制作は一人で作るよりもアイデアがたくさん出て、開発の幅が広がるのが良いですね。メンバー全員と気が合うため、何も伝えなくても思い通りの表現で作ってくれることも多くて助かります。大変なこともありますが、やっぱりチームメンバーと一緒に一生懸命開発できることが楽しいです」とユン・セウン氏はチームメンバーの大切さを教えてくれました。

『KILLA : kill the la』紹介ページ (GYAAR Studio インディーゲームコンテスト)BitSummit Drift 公式サイトゲームを遊び、ゲームを作り、絵を描き、文章を書くエビです。

関連記事

注目記事ランキング

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

連載・特集ピックアップ

西川善司が語る“ゲームの仕組み”の記事をまとめました。

Blenderを初めて使う人に向けたチュートリアル記事。モデル制作からUE5へのインポートまで幅広く解説。

アークライトの野澤 邦仁(のざわ くにひと)氏が、ボードゲームの企画から制作・出展方法まで解説。

ゲーム制作の定番ツールやイベント情報をまとめました。

ゲームメーカーズ スクランブル2025で行われた講演のアーカイブ動画・スライドをまとめました。

GAME CREATORS CONFERENCE ’25で行われた講演レポートをまとめました。

GDC 2025で行われた講演レポートをまとめました。

UNREAL FEST 2024で行われた講演レポートやインタビューをまとめました。

東京ゲームショウ2024で展示された作品のプレイレポートやインタビューをまとめました。

CEDEC2024で行われた講演レポートをまとめました。

BitSummitで展示された作品のプレイレポートをまとめました。

ゲームメーカーズ スクランブル2024で行われた講演のアーカイブ動画・スライドをまとめました。

CEDEC2023で行われた講演レポートをまとめました。

東京ゲームショウ2023で展示された作品のプレイレポートやインタビューをまとめました。

UNREAL FEST 2023で行われた講演レポートをまとめました。

BitSummitで展示された作品のプレイレポートをまとめました。

ゲームメーカーズ スクランブルで行われた講演のアーカイブ動画・スライドをまとめました。

UNREAL FEST 2022で行われた講演レポートやインタビューをまとめました。

CEDEC2022で行われた講演レポートをまとめました。

今日の用語

Xで最新情報をチェック!