国内最大規模のゲーム業界カンファレンス「CEDEC2023」が、2023年8月23日から8月25日までの日程で開催されました。

「FINAL FANTASY XVI事例で知るキャラクターリグの仕事 そのイロハと魅力」と題した講演では、スクウェア・エニックス 川崎 広貴氏と東川 聡仁氏が登壇。高品質のアニメーションを量産する、効率化されたリギングのワークフローが紹介された本講演をレポートします。

国内最大規模のゲーム業界カンファレンス「CEDEC2023」が、2023年8月23日から8月25日までの日程で開催されました。

「FINAL FANTASY XVI事例で知るキャラクターリグの仕事 そのイロハと魅力」と題した講演では、スクウェア・エニックス 川崎 広貴氏と東川 聡仁氏が登壇。高品質のアニメーションを量産する、効率化されたリギングのワークフローが紹介された本講演をレポートします。

TEXT / rita

EDIT / 神谷 優斗

『FINAL FANTASY XVI(以下、FF16)』の制作では、川崎氏はシミュレーションとリグを担当。東川氏はリガー向けツールやワークフローの整備、リーダー業務を担当しました。

講演では、最初にリギングの具体的なワークフローが説明されました。

「キャラクターリギング」とは、モデリングされたキャラクターを動かせるようにする工程です。

3DCGにおけるキャラクターモデルは、多くが数万以上のポリゴンで表現されます。キャラクターに動きを付ける際、各頂点を1つずつ動かすのは現実的ではありません。そこで、骨に相当する棒状のジョイントを動かし、頂点をジョイントに追従させることでモデルをアニメーションさせる方法が一般的にとられています。

各ジョイントの動きにどの程度追従するかを頂点ごとに設定する作業は「スキニング」と呼ばれます。ジョイント同士が結合する関節付近は、複数ジョイントの影響がブレンドされるよう調整します。

人間の関節には可動域があるため、各々のジョイントが独立して動かせてしまうよりは、ジョイント同士に適切な制約があった方が自然な動きを作れます。リギングでは、このような制約や関節同士の連動を実現する「コントローラ」と呼ばれるシステムも併せて構築します。

さらに、服の動きや尻尾の揺れなど「キャラクターの動きによって生まれる副次的な動き」(※)を表現する仕組みもリギング工程で作られます。多くの場合、物理挙動のシミュレーションが用いられます。

※ 一般的に「揺れもの」や「セカンダリアニメーション」と呼ばれる

FF16における特徴のひとつに、巨大なキャラクター「召喚獣」によるダイナミックなアクションがあります。

召喚獣の動きに密接な関係があるリギングは、アクションの手触りに大きな影響を与えます。実際のリギングでは、表現したいアクションを行うにはどのような身体構造であるべきなのか、想像力を働かせることが重要となったそう。

絵作りで重要となる、キャラクターのシルエットにもリギングが影響します。講演では、裸のキャラクターが鎖に繋がれているシーンが例として挙げられました。

上記画像のシーンでは、服を着た状態で作成したリグをそのまま使用すると、意図した見た目にならなかったそうです。そこで、服を脱いだ状態専用のリグを用意して望みのシルエットを作り出しています。

また、コントローラの制作に関しても事例が紹介されました。

上記画像では、左右非対称で作られた翼をもつキャラクターにコントローラを作成しています。これにより、実際のアニメーション作成では左右対称であるかのようにジョイントを動かすことが可能となります。

そのほか、手枷に繋がれた鎖の位置を自動的に計算するコントローラの例も示されました。

リギングの工程に時間をかけることはモーション作業など後工程の効率化につながるため、最終的には短期間で高品質な結果が得られるそうです。

また、開発チームの創造性を刺激できることもあるのだとか。本作のトルガル・パピー(子狼)は、愛情をこめてしっかりと動かせるようにした結果、当初よりもシーンの中で存在感を放つキャラクターになったとのこと。

続いて、リギングのワークフローについて解説されました。

本作におけるリグ班のミッションは、以下の3点です。

ワークフローは、前述したリギングの説明とほぼ同様です。スキニングまではMayaを使用し、以降の作業は内製のゲームエンジンや内製ツールを利用しています。

ワークフローはオーソドックスである一方でプライマリ・リグとセカンダリ・リグを区別している点が特徴であるとのこと。プライマリ・リグは「キャラクターを動かすための骨」、セカンダリ・リグは「揺れものやシミュレーション結果を適用するための補助骨」として使用しています。

プライマリ・リグの制作では、骨を共通化するか専用化するかの判断が重要です。専用化するとクオリティが高まる一方で作業コストが増えるため、バランスが求められます。

判断には、体格・衣装・髪型といったパーツの特徴だけでなく、表現したい動きも考慮します。

コストとクオリティのバランスを判断する上では、各班との連携が重要となったそう。

実際のワークフローでは、ローディティールなブロックモデルと、フルディティールの本番モデルで工程を分割。各工程では、モデラーとリガーが何度も相談・リテイクするようにしています。

これにより、リグをセットアップして分かることや、アニメーションさせてみて分かることを柔軟にフィードバックし合うことが可能です。

中間工程であるからこそ関係セクションと密にコミュニケーションすることで、全体の工程を最適化できたそうです。

続いて、セカンダリアニメーションに関する制作事例が紹介されました。

FF16では、「キャラクターの服や髪の揺れ」「召喚獣やモンスターのひげ・尻尾」「旗や船の帆、テントなどの背景で揺れるもの」などにシミュレーションを適用しています。

シミュレーションによるセカンダリアニメーションのうち、布のシミュレーションを担うのが「Bonamik」と呼ばれる内製のソルバーです。繋がった骨に設定したパラメータを基に当たり判定や摩擦を計算し、服や尻尾などの動きを表現します。

ダイナミックに動いても破綻しないマントや、階段を上り下りした際に自然に見えるスカートなど、シチュエーションによって求められる布表現はさまざまです。本作ではキャラクターやモーションごとに意図した通り布がシミュレーションされるよう、それぞれ個別にパラメータを設定しています。

カットシーンにおいても、インゲームと同様にBonamikによるシミュレーション結果が適用されています。しかし、映像にプレイヤーが集中するカットシーンでは、細かいめり込みや干渉による振動などが悪目立ちします。これを防ぐため、カットシーンにはフレーム単位での修正を施しています。

また、演出として手付けによる「嘘」をつきたい場面もあります。そういった場面では、シミュレーション結果をベイクしたアニメーションをMayaで調整し、ゲームエンジン側のカットシーンエディタに戻すフローがとられました。

Maya上での揺れもの調整には、多くの場面でコントローラが活用されました。セカンダリ・リグで設定したコントローラを操作し、手付けで動きを修正します。

それとは別に修正にシミュレーションを用いる場合は、Mayaのシーン上でBonamikを使用します。ランタイムと同様のシミュレーションを実行しながらパラメータを調整。調整結果はアニメーションとしてベイクし、ゲームエンジン側へ出力します。

また、物理シミュレーションではなく、波形や格子変形などを行うロジック「Deformer」を用いて調整する方法も適宜とられました。

上記画像のカットシーンでは、宙に浮いたキャラクターの服の裾をDeformerでひらひらとさせています。物理法則に沿った動きではないがアニメーションを手付けするのは大変な場合に、Deformerは制御しやすいロジックベースの変形手法として活用されました。

FF16のフェイシャル表現においては、量産のための最適化が品質向上に大きく寄与したそう。ここで、フェイシャル表現の最適化に対するアプローチが解説されました。

本作のフェイシャル表現は、全キャラクターを通して約200種類に及びます。そこで、骨の数を100少々に抑えるとともに、ブレンドシェイプを使わないことで制作コストを削減しています。

加えて、モデリングの時点でトポロジー(メッシュの構造)とUVの共通化を行っています。新たなキャラクターの制作時にウェイトを流用できるため、1からウェイトの調整をする必要がなくなりました。

さらに、トポロジーとUVが共通であることを生かし、骨の配置をツールによって自動化。細かい調整は必要ですが、骨の制作コストを大きく減らせています。

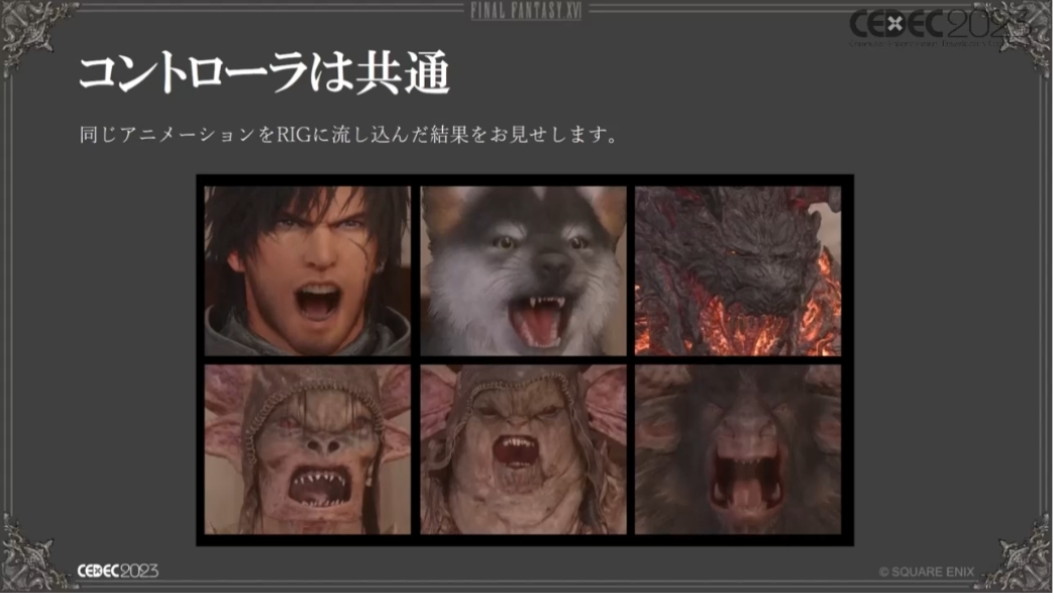

フェイシャルのコントローラもキャラクター間で流用しています。キャラクターのサイズと骨の初期位置に基づき、コントローラが自動で位置を調節します。

これにより、多くのキャラクター間で共通のコントローラを使用できるようになりました。

実際の制作では、フェイシャルのポーズを登録・呼び出し可能なツールを使用しています。ツールは、ポーズ間のブレンドも行えます。

複雑なニュアンスを持つフェイシャルは、複数の表情をブレンドして作ります。しかし、単純な加算処理では見た目が破綻する危険性があります。見た目の破綻を避けるには、ブレンド係数が1を超えないようにクランプするほか、加算ではなく平均値を使うなどのアプローチがありますが、どれも一長一短です。

そこで、画像編集で使用される「レイヤ」の概念を導入。これにより、ブレンドしたいポーズの特徴をできるだけ維持しつつ、破綻の起きないブレンド比率をリグに適用できるようになりました。

顔のシワは、テクスチャのブレンドで表現しています。皮膚が縮んでシワができる場所に仕込んだシワ用ポリゴンの変形に応じてテクスチャのブレンド率を調整しています。

最後に、東川氏の「連携を大事にしながら、想像力を働かせて楽しく働きましょう!」という言葉で講演が締めくくられました。

『FINAL FANTASY XVI』 公式サイトFINAL FANTASY XVI事例で知るキャラクターリグの仕事 そのイロハと魅力 - CEDEC2023ゲームエンジンプログラマ。シリコンスタジオ、ゲームフリークを経て、現在はフリーランス的に活動中。低レイヤ・描画などのランタイムから、ツール・アセットパイプラインまで、ゲームに関する技術はなんでも守備範囲です。RPG・音ゲー・格ゲー・紳士ゲー・お馬さんなどなど幅広く嗜みます。新作を待ちわびているのは『世界樹の迷宮』『ブレイズアンドブレイド』『バーチャロン』など。

西川善司が語る“ゲームの仕組み”の記事をまとめました。

Blenderを初めて使う人に向けたチュートリアル記事。モデル制作からUE5へのインポートまで幅広く解説。

アークライトの野澤 邦仁(のざわ くにひと)氏が、ボードゲームの企画から制作・出展方法まで解説。

ゲーム制作の定番ツールやイベント情報をまとめました。

CEDECで行われた講演のレポートをまとめました。

UNREAL FESTで行われた講演のレポートやインタビューをまとめました。

GDCで行われた講演などのレポートをまとめました。

CEDEC+KYUSHUで行われた講演のレポートやイベントレポートをまとめました。

GAME CREATORS CONFERENCEで行われた講演のレポートをまとめました。

Indie Developers Conferenceで行われた講演のレポートやインタビューをまとめました。

ゲームメーカーズ スクランブルで行われた講演のアーカイブ動画・スライドやレポートなどをまとめました。

東京ゲームショウで展示された作品のプレイレポートをまとめました。

BitSummitで展示された作品のプレイレポートをまとめました。

ゲームダンジョンで展示された作品のプレイレポートをまとめました。

日本と文化が近い中国でゲームを展開するための知見を、LeonaSoftware・グラティークの高橋 玲央奈氏が解説。

インディーゲームパブリッシャーの役割や活動内容などを直接インタビューします。