国内最大規模のゲーム業界カンファレンス「CEDEC2023」が、2023年8月23日(水)から8月25日(金)までの日程で開催されました。初日となる8月23日には、カプコンのゲームデザイナーであるレーベボリ テオドール氏が登壇し、「『ストリートファイター6』ワールドツアーモードにおける2D格闘システムと3Dレベルデザインの関係」と題した講演が行われました。「3Dマップのどこからでもシームレスに2D格闘バトルへ切り替えるシステム」の説明、およびそのシステムが作業工程でどのように影響したのかなどが解説された本講演をレポートします。

どこでも“その場で”即バトル。『ストリートファイター6』ワールドツアーで実現した、自由探索型3Dマップから2D格ゲーへシームレスに移行するシステム&レベルデザイン【CEDEC2023】

TEXT / じく

EDIT / 田端 秀輝

目次

登壇したのは株式会社カプコンのゲームデザイナー レーベボリ テオドール氏。『ストリートファイター6』ワールドツアーのレベルデザイナーとして、主にマップ制作、バトルエリア全般の調整などを担当しています。

『ストリートファイター6』のワールドツアーモードとは?

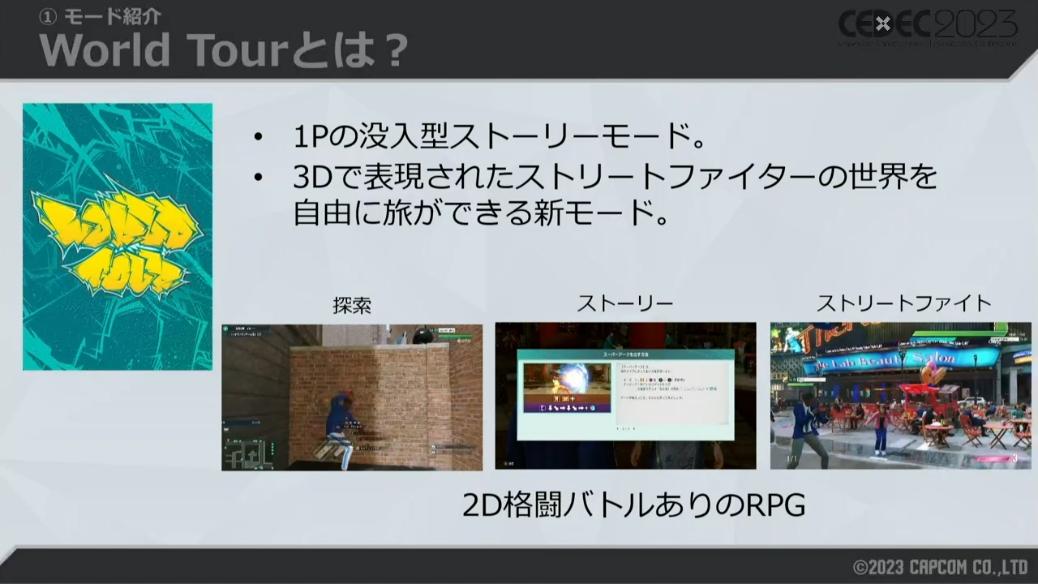

『ストリートファイター6』は大きく3つのモードに分けられ、1対1の2D格闘バトルを楽しめる「Fighting Ground」、オンラインモードの「Battle Hub」、そして本講演の対象である1人用のストーリーモード「World Tour」(以下、ワールドツアー)があります。

3Dで構築された『ストリートファイター6』の世界を探索し、「Fighting Ground」のキャラクターたちが実際に登場するストーリーを楽しめる。同時にプレイヤーが『ストリートファイター6』の2D格闘バトルを学ぶこともできる

通常の対戦モードである「Fighting Ground」ではあらかじめキャラクターのパラメーターや使用可能な技は決まっていますが、ワールドツアーではプレイヤーが作成したキャラクターが成長させることができるRPGとなっています。

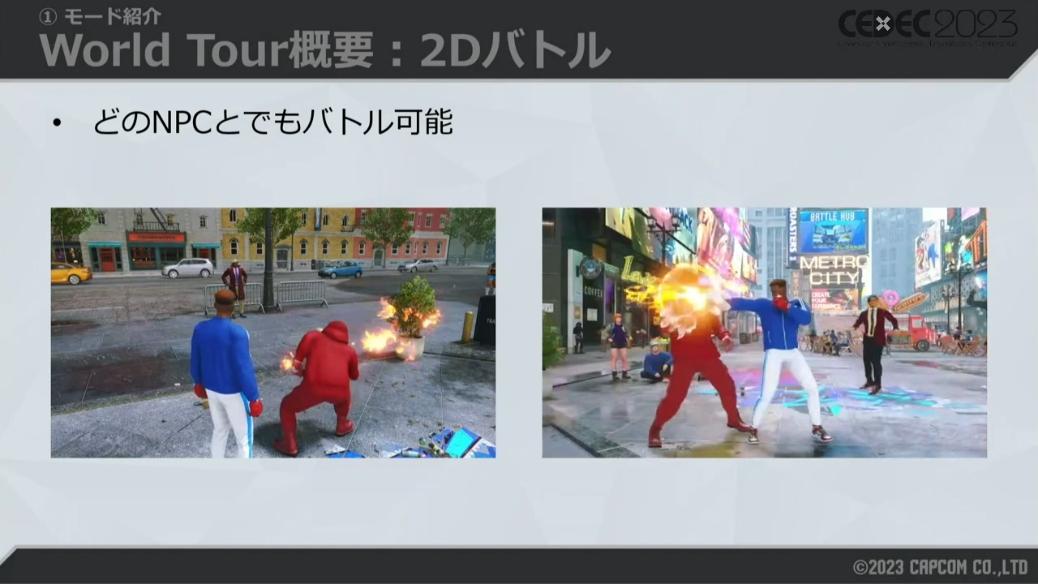

このワールドツアーでは、探索は3Dマップの中で行い、戦闘は他のモードと同じように2Dの格闘バトルで行われます。そして、3Dマップから2D格闘バトルへの移行がシームレスに実行されるのが特徴です。

『ストリートファイター6』World Tourゲームプレイ&アバターバトルトレーラーより、3Dマップから2Dバトルに移行する様子

ワールドツアーが目指した「どこでも」「シームレスに」発生するバトル

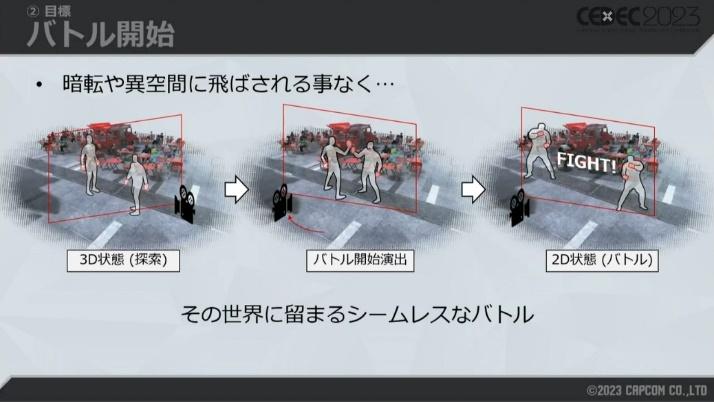

開発陣がワールドツアーで目指したのは「暗転や異空間に飛ばされることなく、その世界に留まるシームレスなバトルの発生」「バトルを3Dマップ上のどこでも発生させる」という2点でした。

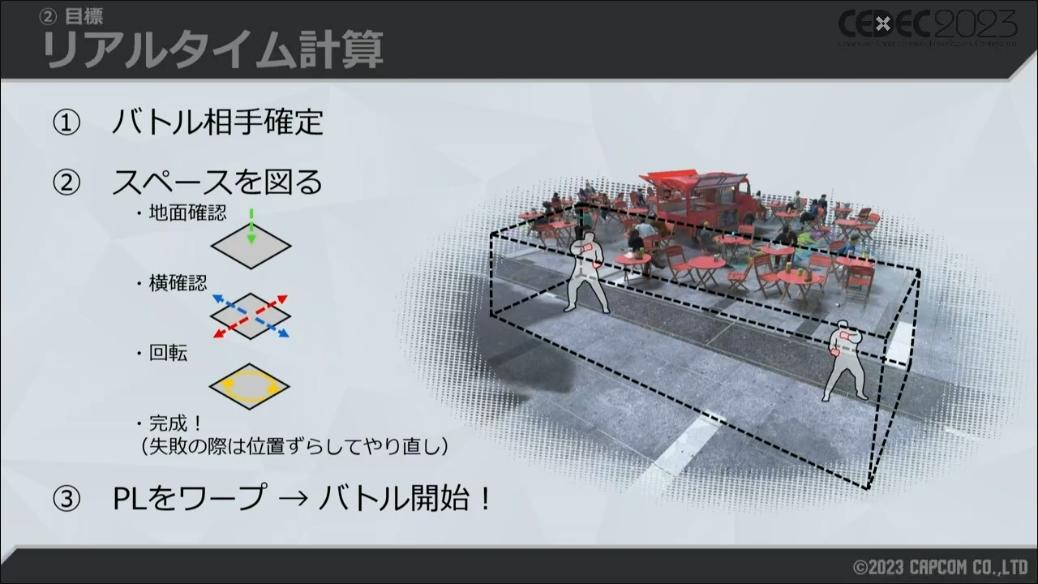

この2点を実現するには、3Dマップ上で2Dバトルを開始させるための計算をリアルタイムで行う必要があります。

スペースを含めこのようなリアルタイム計算で出来上がったものを開発側では「バトルライン」と呼ぶことにしました。

このバトルラインの実装が、2Dバトルのシステム設計や3Dマップのレベルデザインにどう影響したかを見ていきましょう。

3Dマップから2Dバトルを成立させるための空間的条件

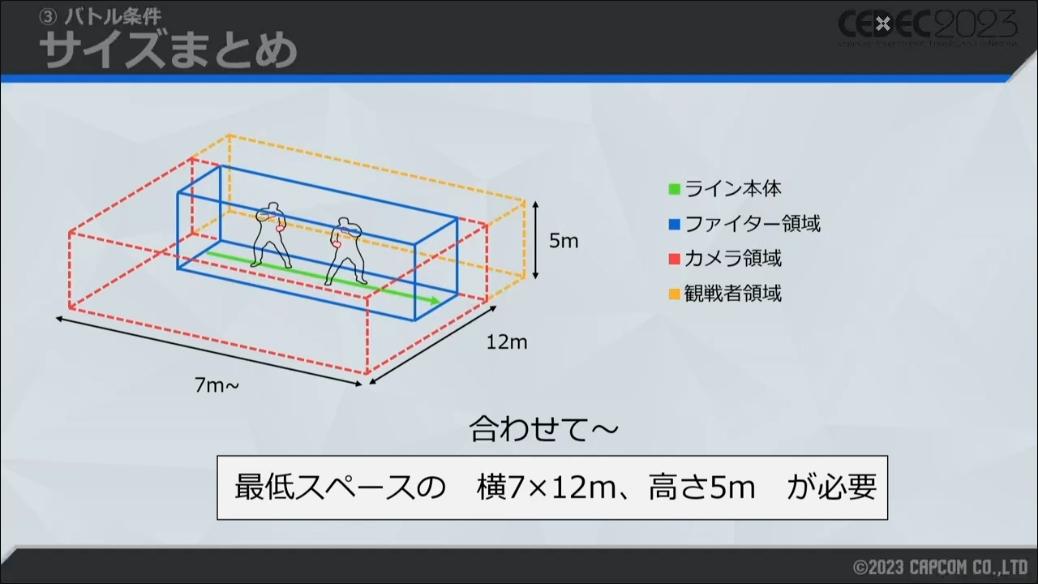

ゲーム中、3Dマップ上で2Dバトルを成立させる空間的条件として、「横7m×奥行12m×高さ5mのスペース」と「水平(±15cm以内)な地面」の2点があげられました。

バトル・カメラ・観戦者を考慮した7m×12m×5mのスペース

バトルを成立させるためには、バトルライン上でキャラクターが移動する「ファイター領域」に加え「カメラ領域」「観戦者領域」と呼ばれる領域も考慮する必要があります。

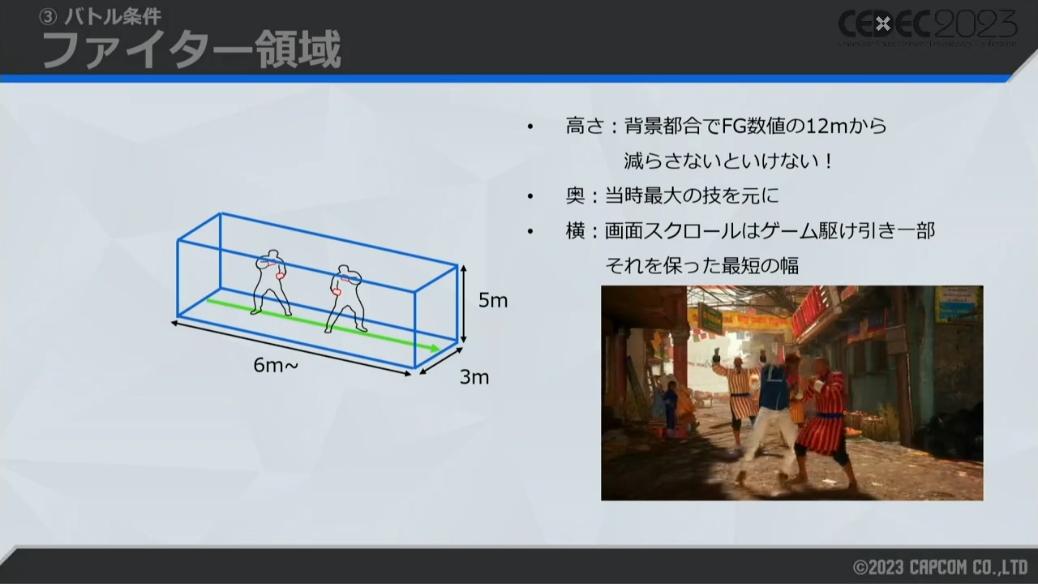

「ファイター領域」の奥行は技を繰り出す幅を参考に3m、幅は駆け引きが生まれる画面スクロールも考慮して6m、高さはキャラクターの通常ジャンプの高さを基準としてその倍の5mとしました。

奥行は、設定時点で最大の幅を取る技であるザンギエフのダブルラリアットに基づいて3mと決められた

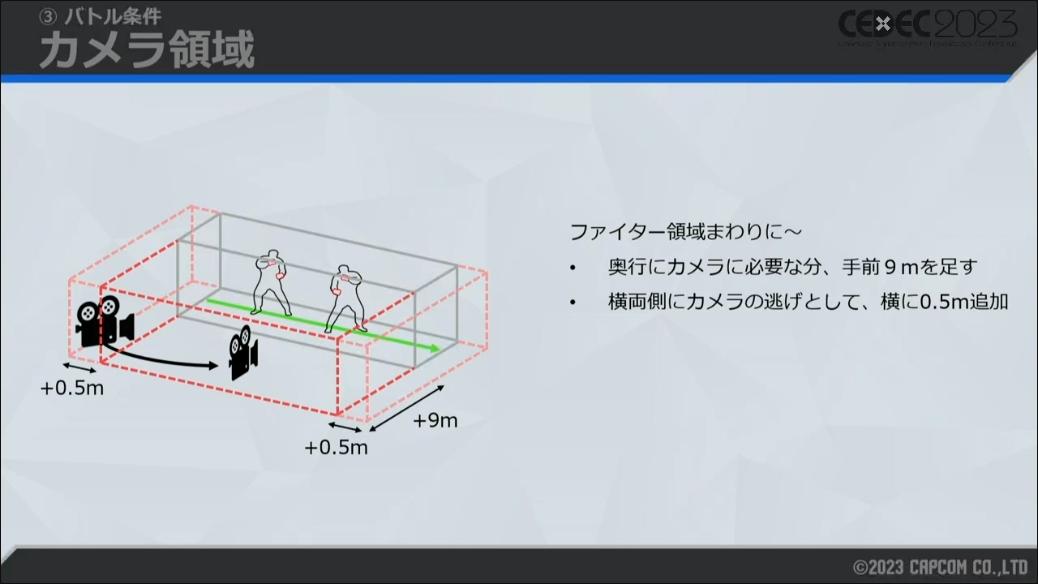

「ファイター領域」の手前側に、バトルを映し出すカメラを動かす「カメラ領域」として、奥行9m、幅に左右0.5mずつの領域を足していきます。

さらに「ファイター領域」の奥側に、バトルを盛り上げる観戦者を配置可能な「観戦者領域」を設定できるようにしました。

以上を踏まえ、2Dバトルを発生させるのに必要最低限のスペースを、横7m×奥行12m×高さ5mとすることにしました。

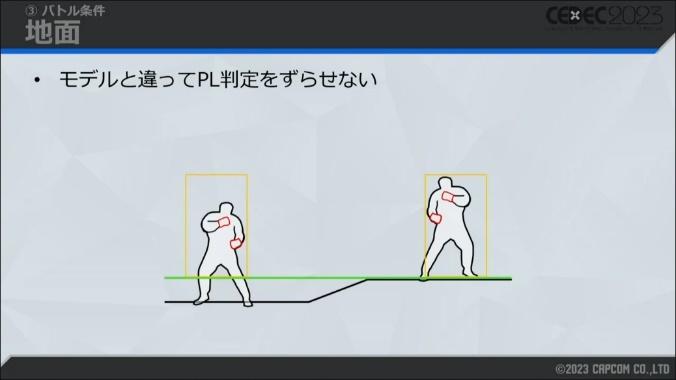

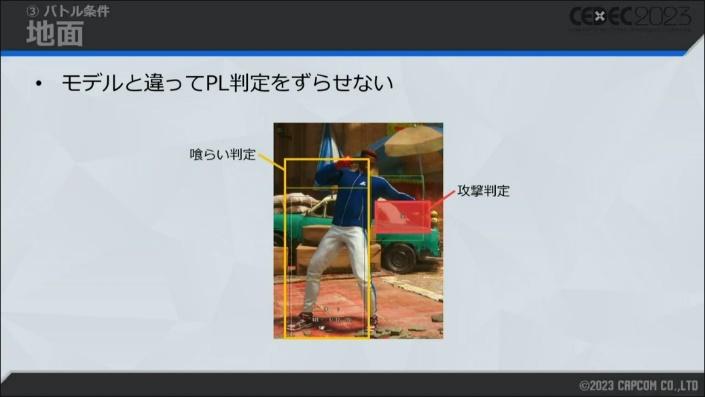

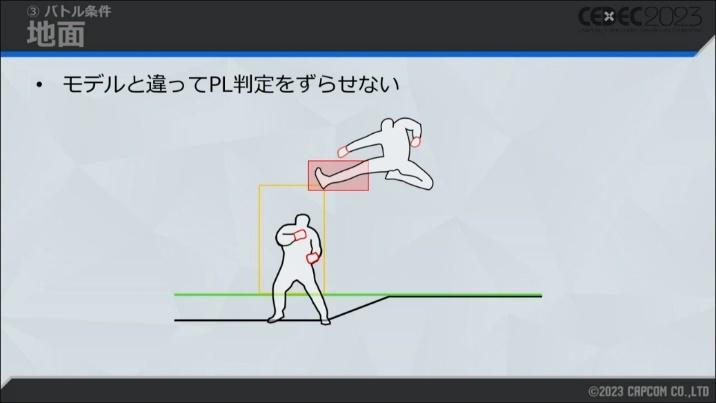

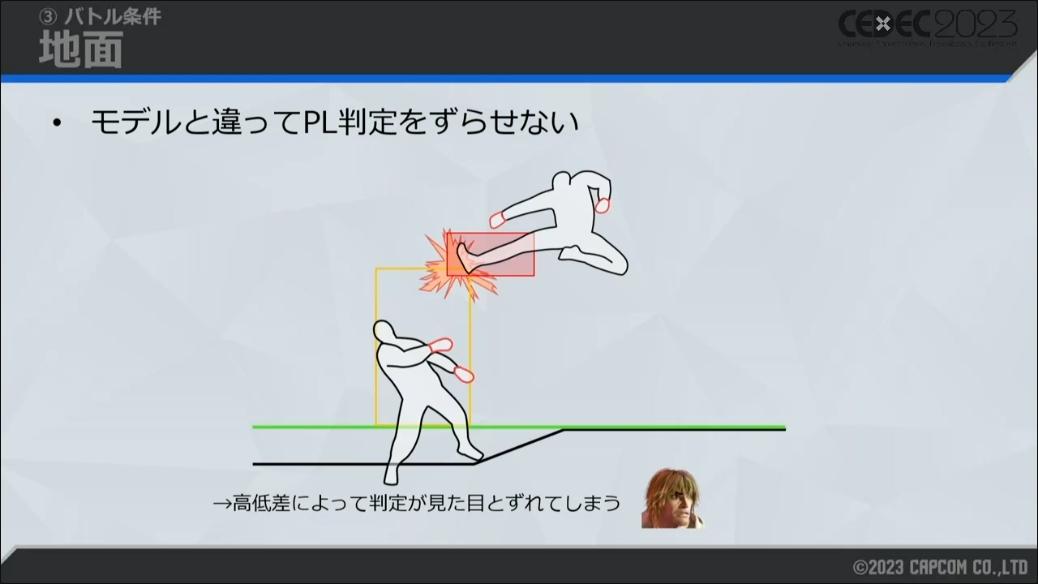

モデルとPL判定とのズレを考慮した地面の制約

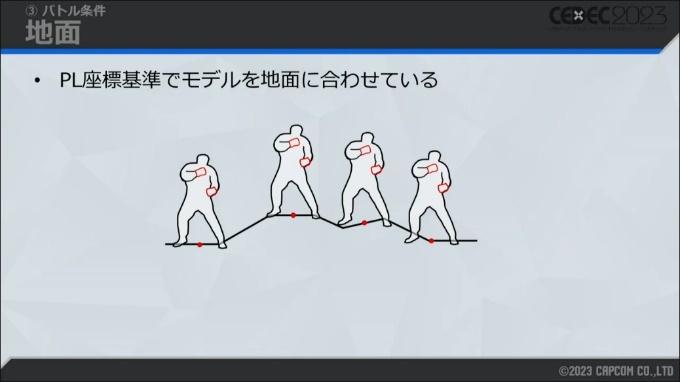

バトルのスペースを確保するだけでなく、もう1つ考慮すべき点として地面の高低差がありました。それは、プレイヤーキャラクターのモデル(表示されているグラフィック)とPL判定(※)のズレです。

※プレイヤー判定。バトル上の当たり判定の意味で「ヒットボックス」とも呼ぶ。

以上の「モデルを地面に合わせている」「PL判定をずらせない」という2点を考慮して、「地面は水平(±15cm以内)でなければならない」というバトル成立の条件を追加しました。

どこでもシームレス化の実現①:背景作りへの影響

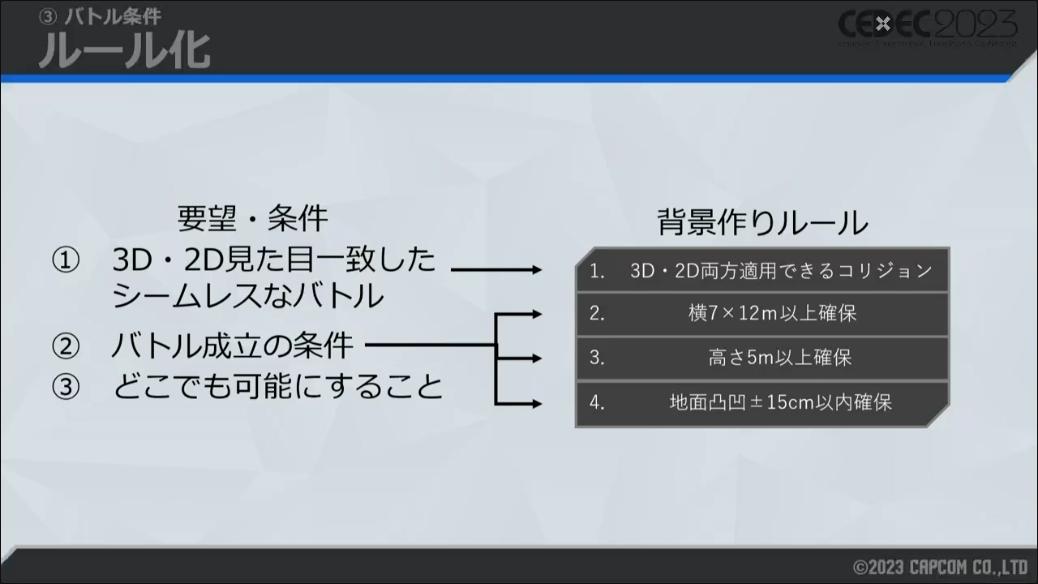

背景(本稿では3Dマップの主に見た目の部分を指す)を開発するにあたり、「3Dマップ・2Dバトルの両方で見た目が一致したシームレスなバトル」という要望を実現するために「3D・2D両方で適用できるコリジョン」を、またバトル成立の空間的条件から「横7m×奥行12m以上確保」「高さ5m以上確保」「地面凸凹±15cm以内確保」といったルールが定められました。

3Dマップ・2Dバトル両方適用できるコリジョン

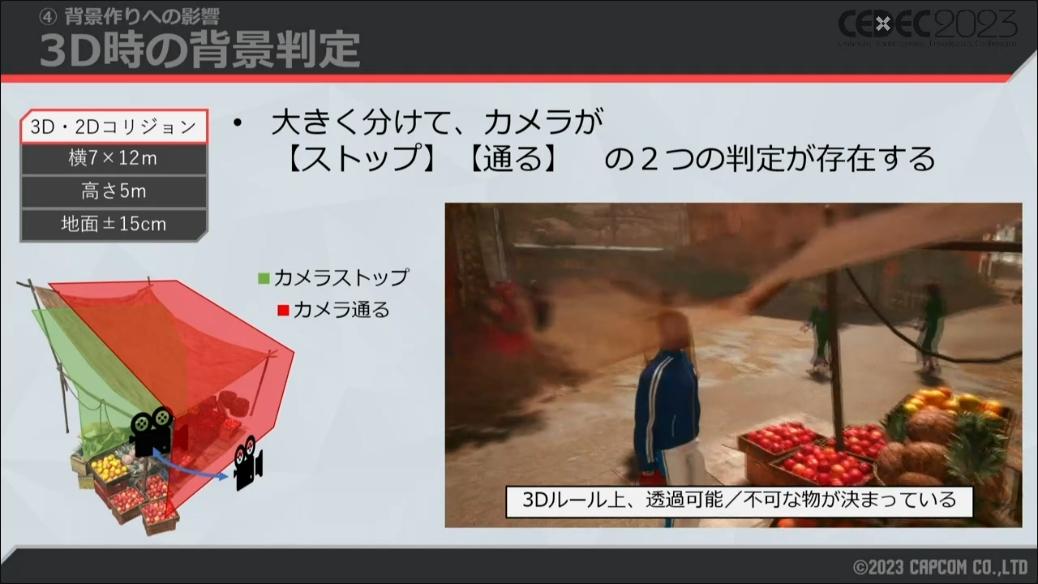

背景作りではスペースの確保に加えて、シームレスなバトル移行を実現するための3D・2D両方を適用できるコリジョン(当たり判定)を設定する必要がありました。

はじめにキャラクターを映すカメラが「ストップする」「通る」2つの判定と透過の可否を3Dマップに設定しました。

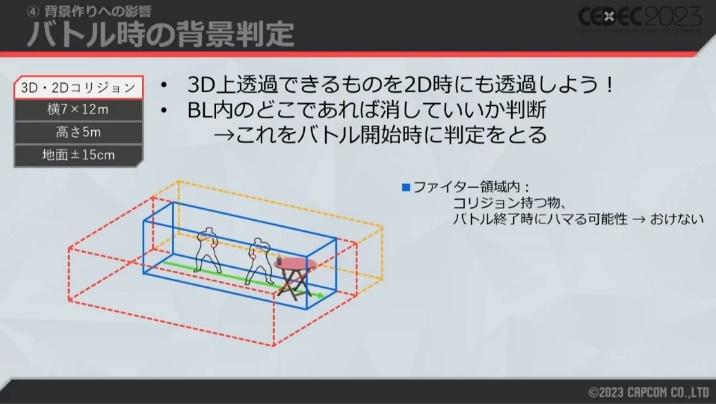

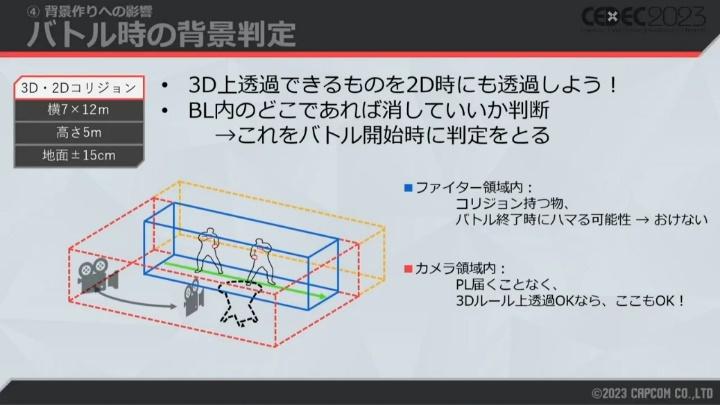

3D上で透過可能なものは2D時にも透過できるようにしましたが、次にバトルライン上の物をどこまで消して、どこからは消さずに透過させるかを判定する必要があります。

青いボックスのファイター領域に物を置くとキャラクターと接触するコリジョンを持ってしまうので消す。一方、赤いボックスのカメラ領域ならばキャラクターも接触しないので3Dマップのルール上透過OKの物ならば2Dバトル上でも残しつつ透過させる

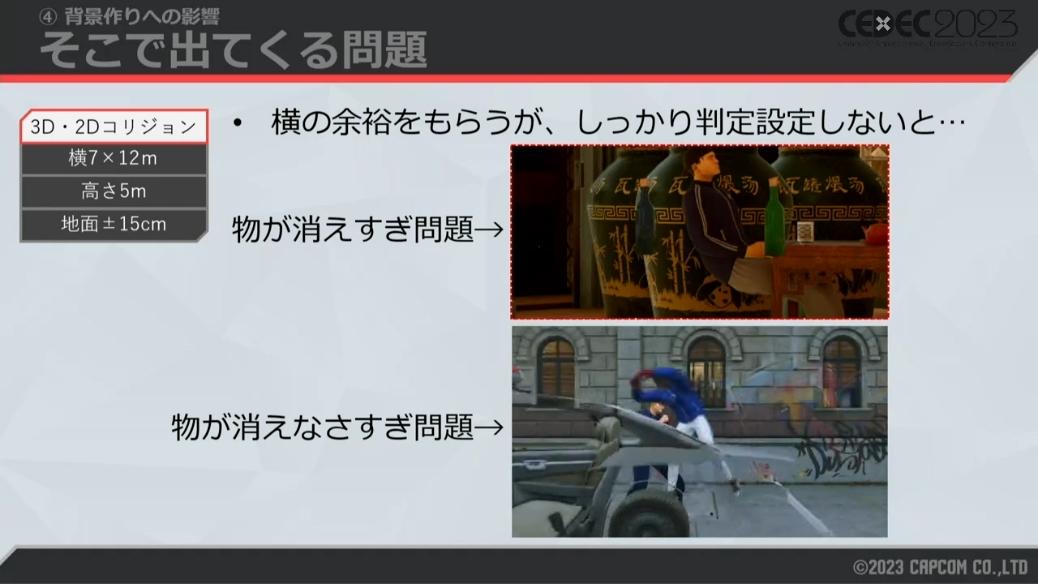

ただし、この判定だけだと「物が消えすぎる」「物が消えなさすぎる」という問題が発生します。

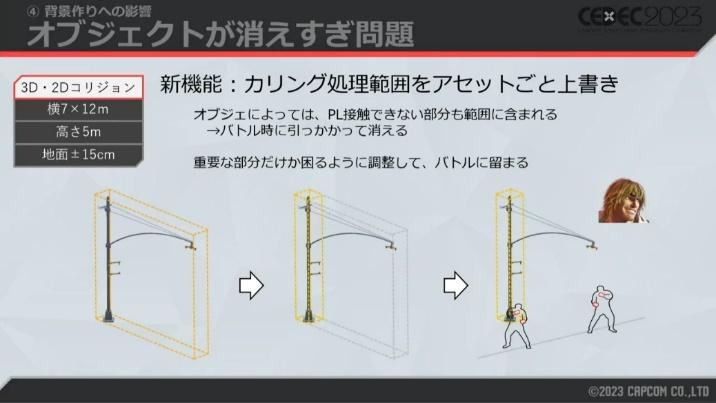

この問題に対応するために、物を消す「カリング処理」を新たに追加しました。

このカリング処理はすべて手作業で、大量のアセットに設定する必要がありました。

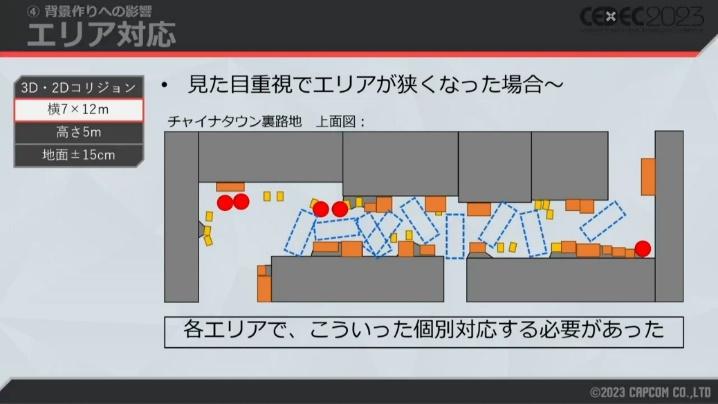

横7m×奥行12m以上の確保

かなりの広さが必要なバトル用のエリアを3Dマップに確保するには「各エリアを広く作ればいいのでは?」という考え方もありました。しかしそうすると、「移動距離が増えて視野も遠くなる」「広くなった空間を埋めるようにアセットを配置することになり情報量が多くなる」「各エリアに似たような空間ができてしまう」という問題があります。

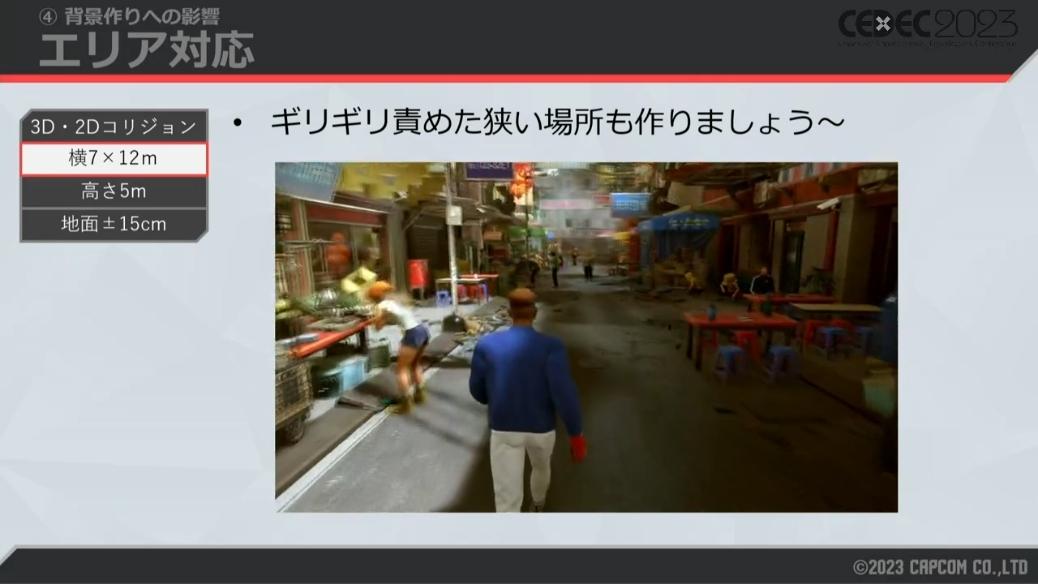

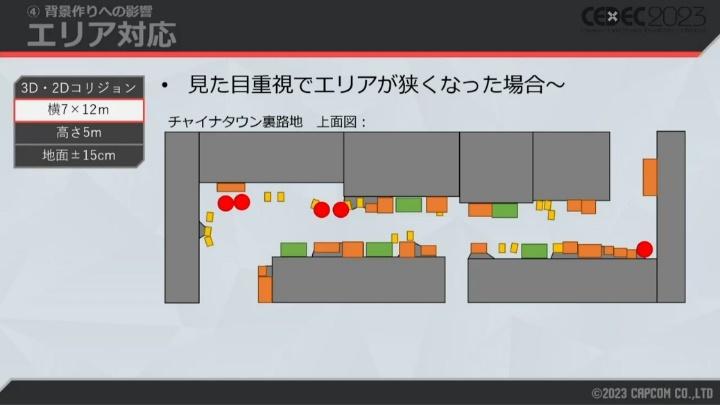

そこで、ギリギリまで攻めた狭い場所も作るようにしました。

こういった狭いエリアでもバトルを発生させるために、ピンポイントで物を消してバトルラインを確保する作業をしました。

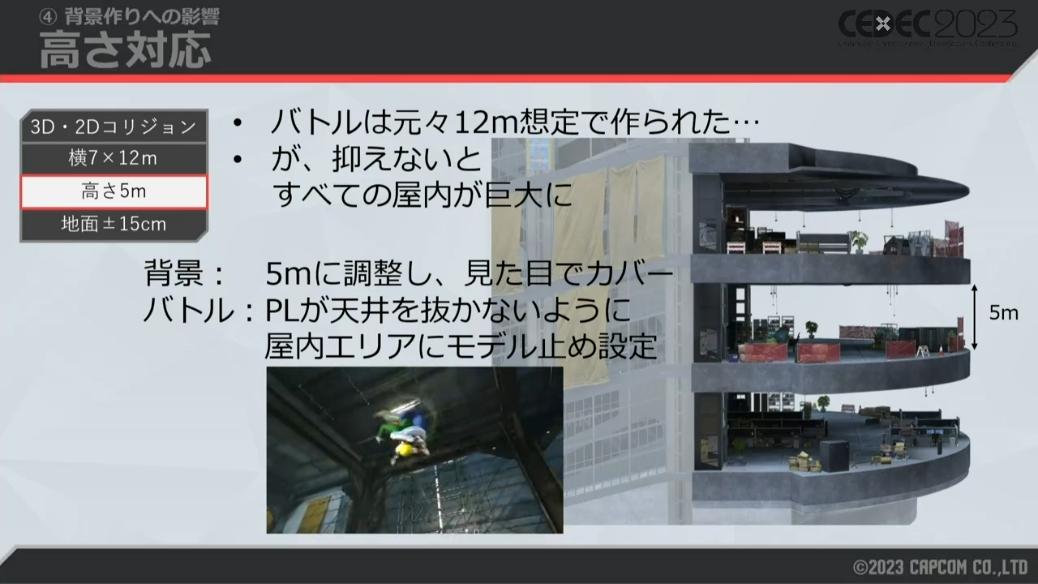

天井の高さの設定

『ストリートファイター6』の通常の対戦モードでは、高さが12mの空間で設定されています。しかし、この高さでワールドツアー上の階層を持つ建造物を設計してしまうと、すべての建造物が巨大になってしまいます。

そのため、ワールドツアーでは屋内の階層の高さを5mにし、同時に屋内でのバトル中はキャラクターが天井を抜かないようにモデルを止める設定をしました。

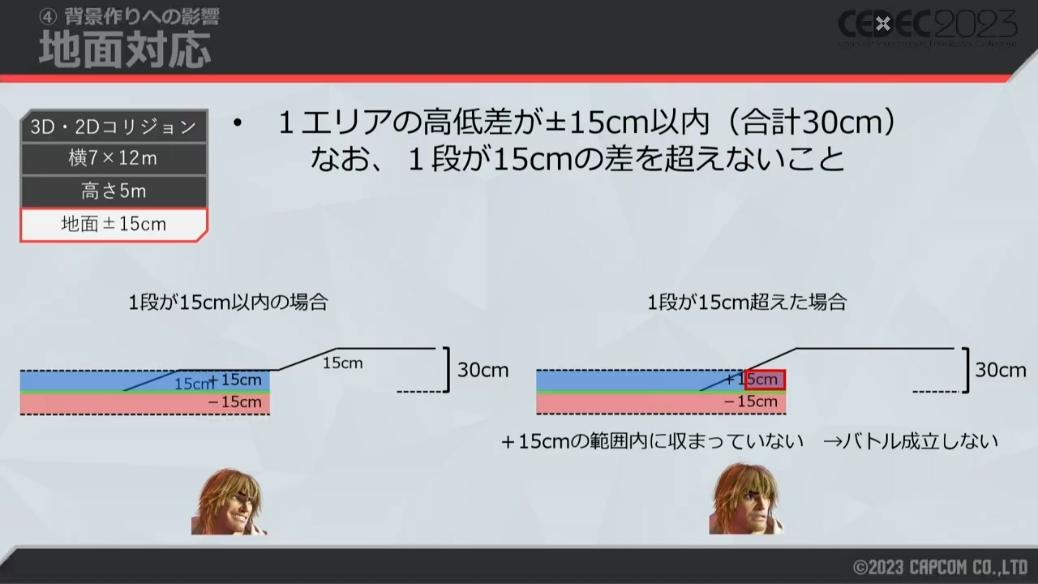

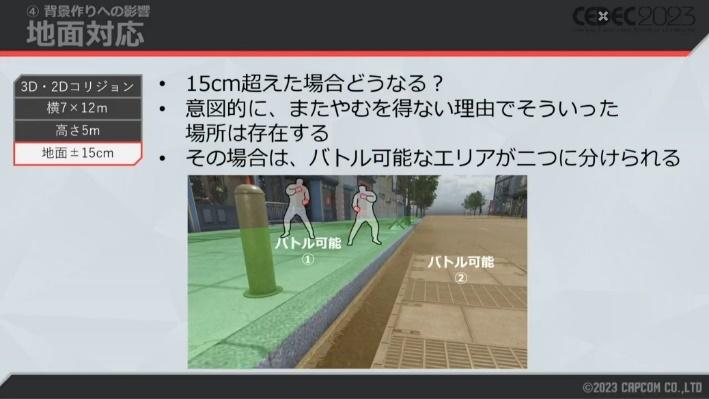

地面凸凹±15cm以内の確保

1エリアの高低差が±15cm(合計30cm)以内であることをバトル発生の条件としましたが、これは段階的に1段が15cm以内ならばOKという意味になります。

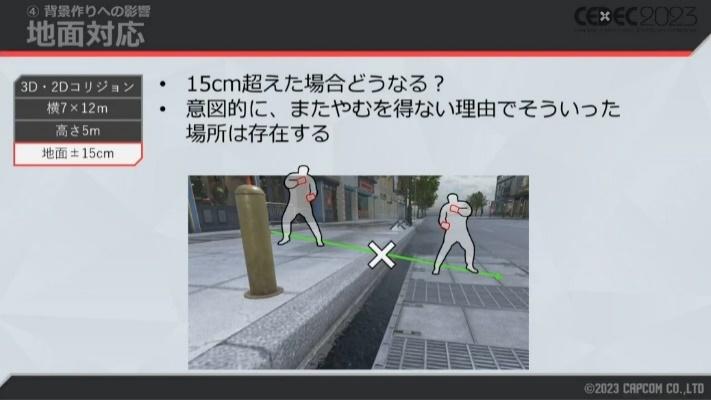

高低差が15cmを超える場合は、下記画像のようにバトル可能なエリアを2つに分けています。

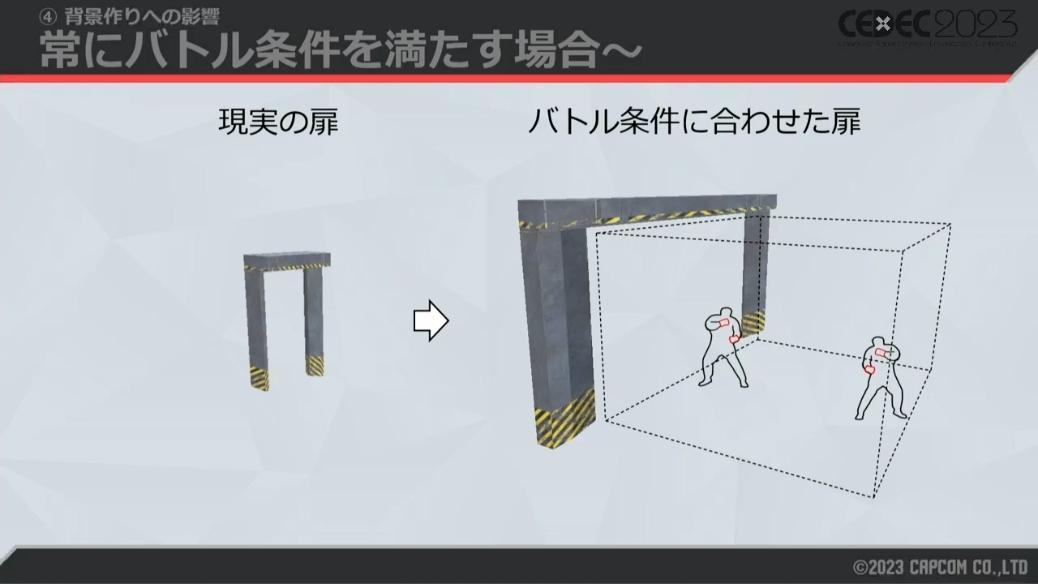

しかし、以上の調整をしても目標である「どこでも可能にすること」は非現実的でした。それは常にバトル条件を満たそうとすると、3Dマップが不自然なものだらけの世界になってしまうからです。

そこで、背景で解決できない問題はバトルラインシステムで解決するよう試みました。

どこでもシームレス化の実現②:バトルラインシステムへの影響

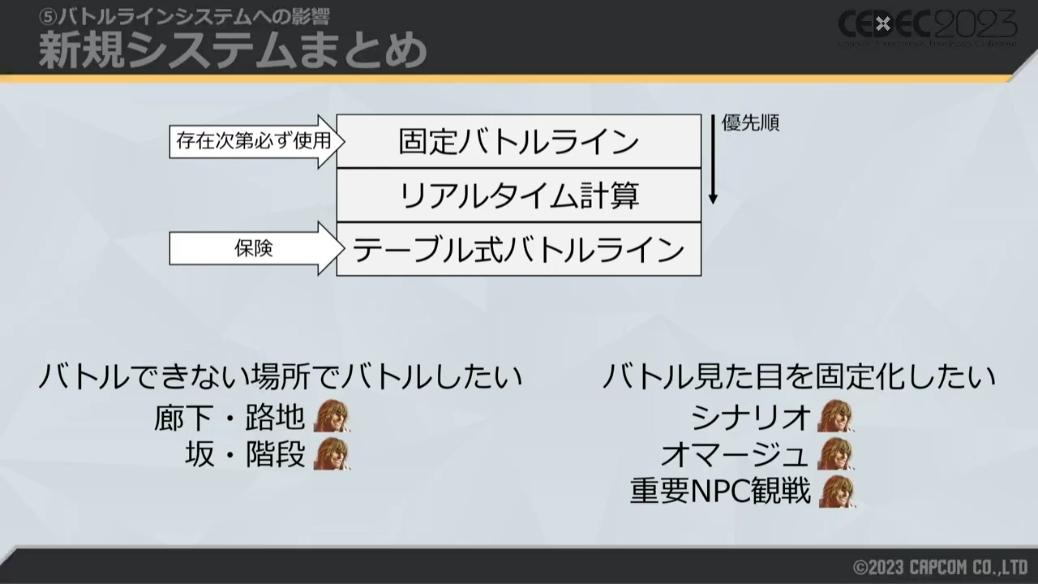

RPGである本パートを盛り上げるため「シナリオなどに紐づくバトルは見た目を固定させたい」といった要望もあがりました。また、前述のように「バトル不可能なエリアでもバトルを発生させたい」という課題は残りました。そこで、これらを解決するにあたりバトルラインについて新規システムが用意されました。

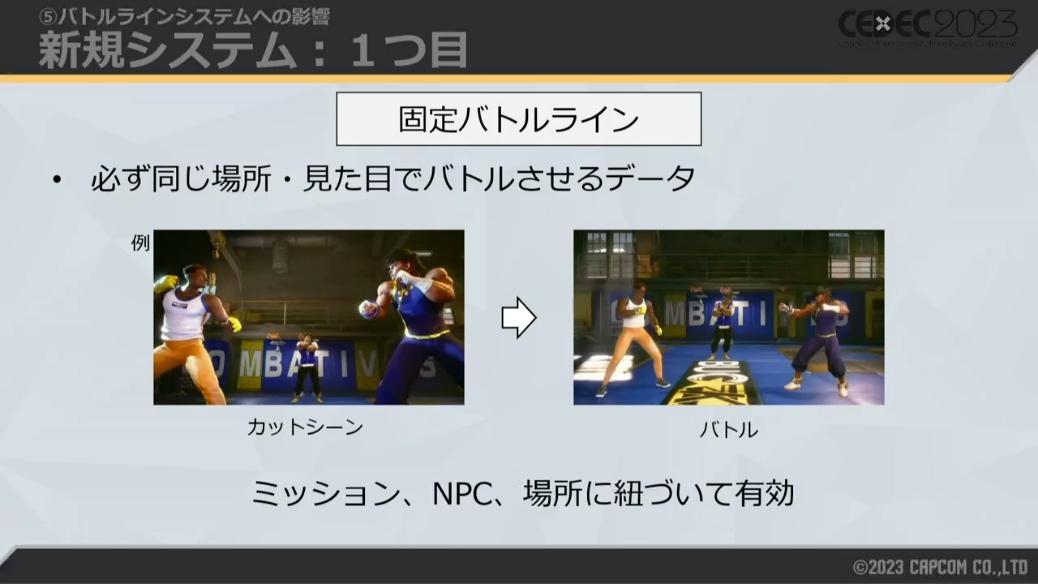

固定バトルライン

3Dマップからリアルタイム計算で作られる通常のバトルラインとば別に、必ず同じ場所や見た目でバトルさせる「固定バトルライン」が用意されました。

テーブル式バトルライン

バトルが不可能な場所でも、あらかじめ配置した別のバトルラインに飛んでバトルを発生させる保険データとして、「テーブル式バトルライン」が用意されました。

これにより坂や階段などでもバトル発生が可能になりました。しかし、プレイヤーが飛ばされた位置を把握できず混乱する可能性があったので、坂や階段はできる限り短くするようにしました。

このように、「どこでもシームレスにバトルを発生させる」ための新規バトルラインシステムがワールドツアーに実装されました。

3Dマップのレベルデザインにおけるワールドツアーならではの作業

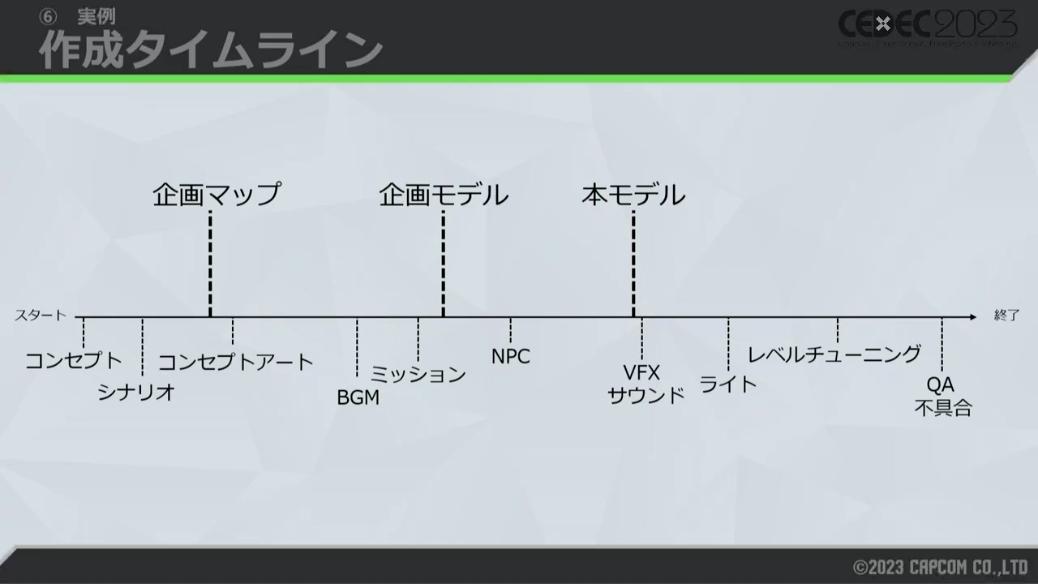

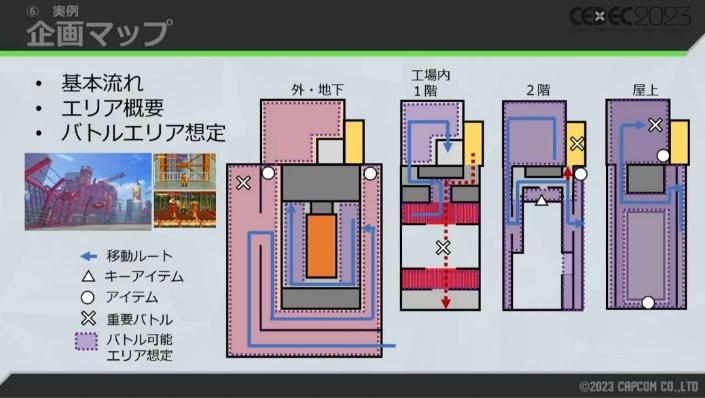

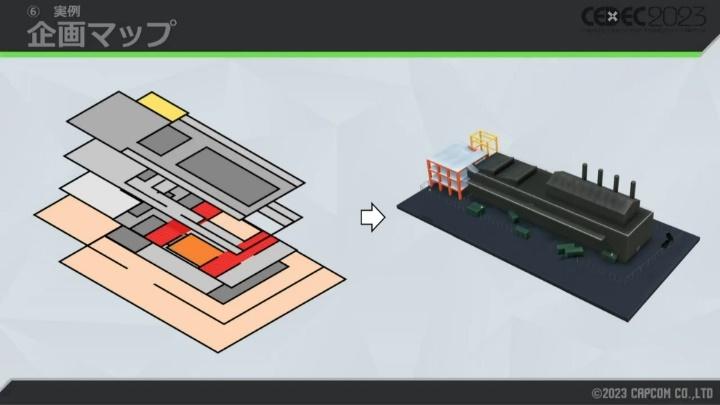

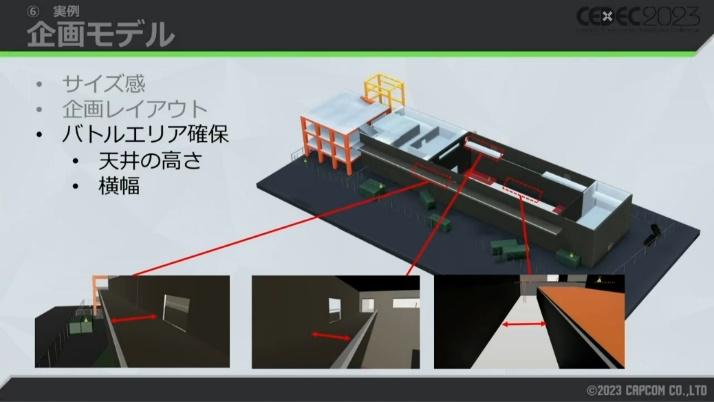

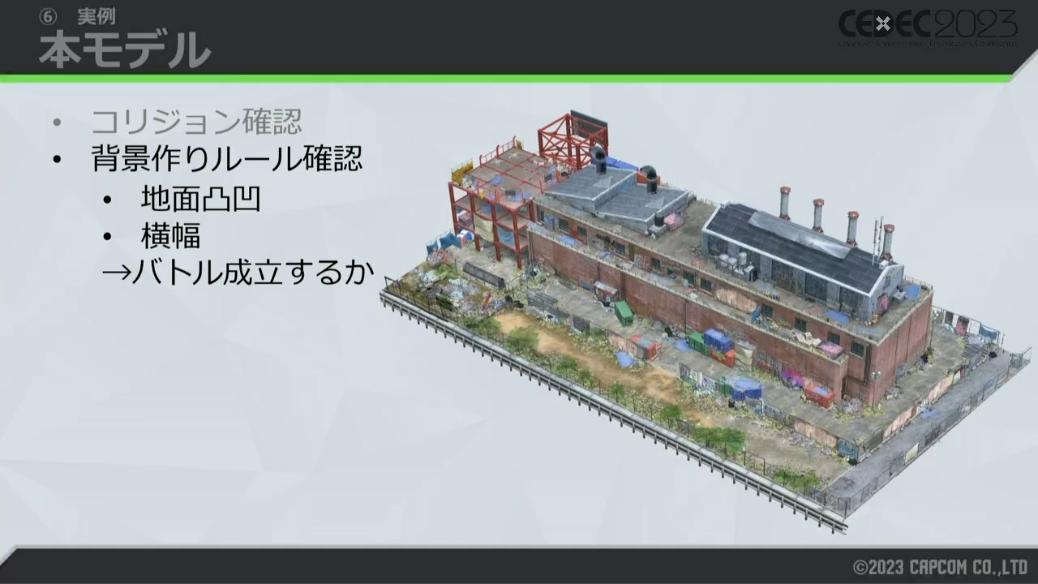

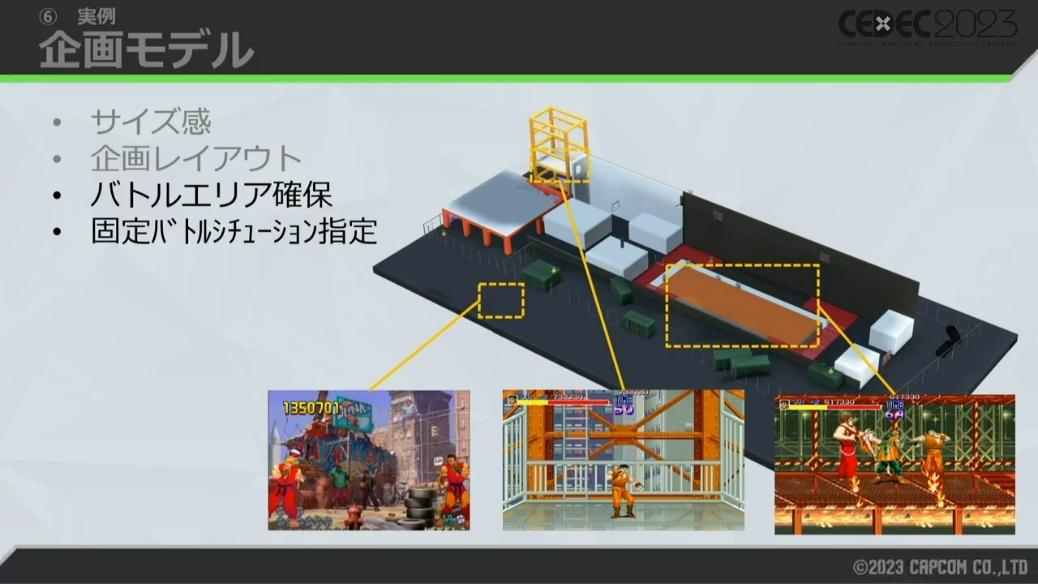

これまでに見てきた「どこでもシームレスにバトルを発生させる」ためのシステムが3Dマップの開発工程でどのように実装されたか、「企画マップ」「企画モデル」「本モデル」の3工程に着目して、通常の3Dゲームにおける工程と比較してながら説明します。

3つの工程のどの段階においても、3Dゲームにおける基本作業に加えて、『ストリートファイター6』特有の「どこでもシームレスにバトルを発生させる」ための作業が発生しました。

「企画マップ」段階では、基本ルートやエリア概要だけでなく、バトル可能エリアを指定していきます。

「企画マップ」に基づきサイズ感やレイアウトを指定する「企画モデル」作成段階では、天井の高さや横幅が条件を満たしているかといった、バトルエリアを確保する作業が発生します。

さらにストーリーやNPC、過去作のオマージュに紐づいた固定バトルを発生させるシチュエーションを指定します。

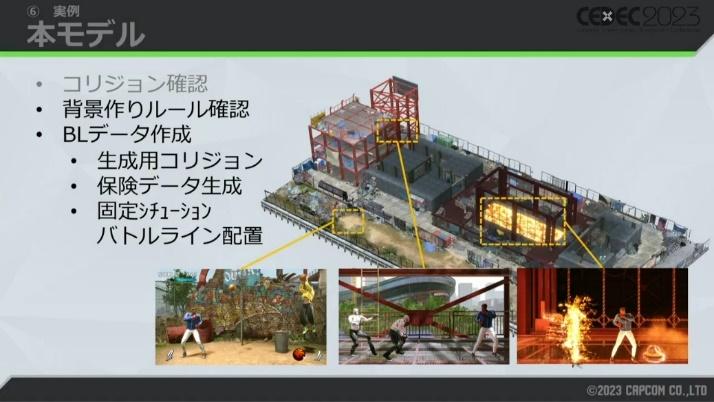

「本モデル」作成時にはコリジョンに加えてバトルが成立するための背景作りルールも確認していきます。

そして、テーブル式バトルラインの生成用コリジョンと保険データを作成し、固定バトルラインを配置していきます。

以上の作業を行った上で、オブジェクト透過などのバトルの見た目を確認して完成となります。

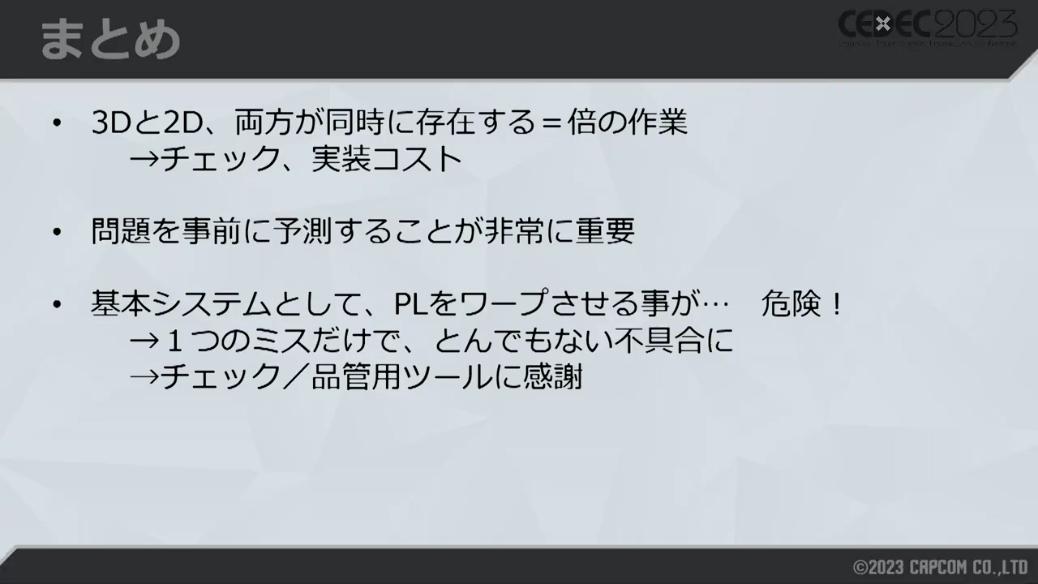

3Dと2Dを同時に存在させる影響と価値

どこでもシームレスに3Dマップと2Dバトルを遷移するシステムを実現するのはとても大変な作業でした。3Dと2Dが同時に存在することによってチェックや実装コストなどおよそ倍になります。3Dマップ内で作成したバトルラインは、およそ60万に上りました。

実現のためには事前に問題を予測することが重要で、品管部門のチェックやツール無しには成し得ませんでした。

しかし、『ストリートファイター6』がリリースされて実際にプレイしたレーベボリ テオドール氏も「結果的になかなかユニークで綺麗なものになった」と感想を述べ、ワールドツアーの共同開発者であるフィールド・プレイヤー企画担当・橋本祐介氏とバトルプログラマー・水間康夫氏に感謝を述べて講演を締めくくりました。

ストリートファイター6 公式サイト『ストリートファイター6』ワールドツアーモードにおける2D格闘システムと3Dレベルデザインの関係 - CEDEC2023ゲーム会社で16年間、マニュアル・コピー・シナリオとライター職を続けて現在フリーライターとして活動中。 ゲーム以外ではパチスロ・アニメ・麻雀などが好きで、パチスロでは他媒体でも記事を執筆しています。 SEO検定1級(全日本SEO協会)、日本語検定 準1級&2級(日本語検定委員会)、DTPエキスパート・マイスター(JAGAT)など。

関連記事

注目記事ランキング

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

連載・特集ピックアップ

西川善司が語る“ゲームの仕組み”の記事をまとめました。

Blenderを初めて使う人に向けたチュートリアル記事。モデル制作からUE5へのインポートまで幅広く解説。

アークライトの野澤 邦仁(のざわ くにひと)氏が、ボードゲームの企画から制作・出展方法まで解説。

ゲーム制作の定番ツールやイベント情報をまとめました。

CEDECで行われた講演のレポートをまとめました。

UNREAL FESTで行われた講演のレポートやインタビューをまとめました。

GDCで行われた講演などのレポートをまとめました。

CEDEC+KYUSHUで行われた講演のレポートやイベントレポートをまとめました。

GAME CREATORS CONFERENCEで行われた講演のレポートをまとめました。

Indie Developers Conferenceで行われた講演のレポートやインタビューをまとめました。

ゲームメーカーズ スクランブルで行われた講演のアーカイブ動画・スライドやレポートなどをまとめました。

東京ゲームショウで展示された作品のプレイレポートをまとめました。

BitSummitで展示された作品のプレイレポートをまとめました。

ゲームダンジョンで展示された作品のプレイレポートをまとめました。

日本と文化が近い中国でゲームを展開するための知見を、LeonaSoftware・グラティークの高橋 玲央奈氏が解説。

インディーゲームパブリッシャーの役割や活動内容などを直接インタビューします。

今日の用語

Xで最新情報をチェック!