キャラクターの個性・魅力を最大限印象づける必殺技演出

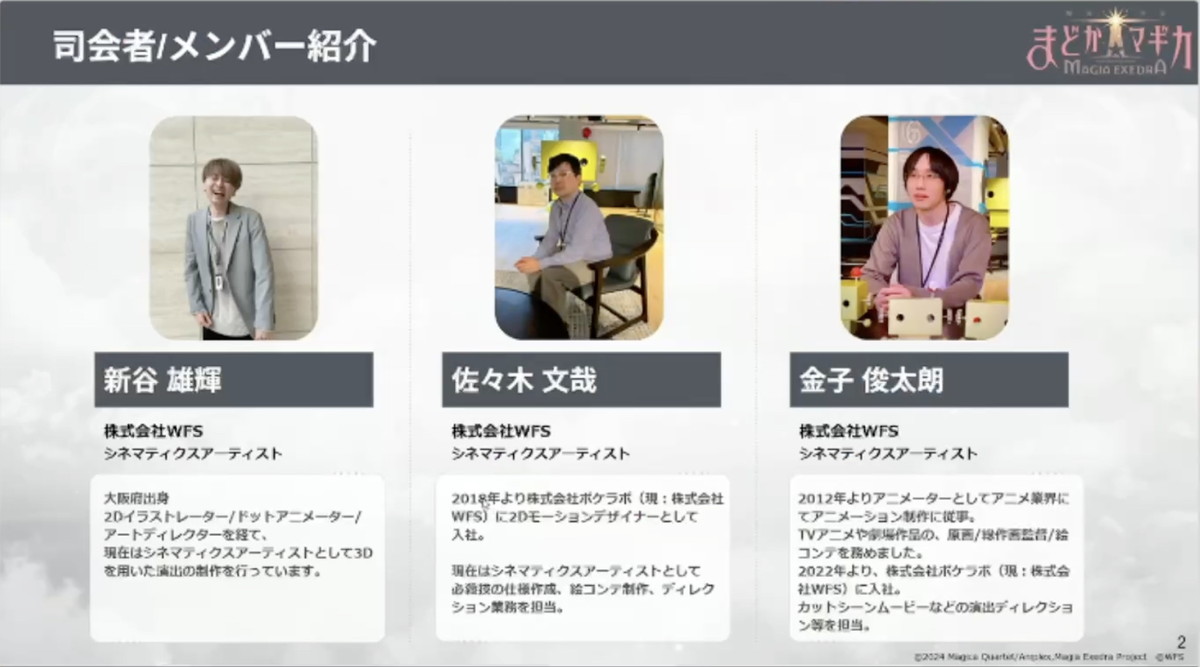

本セッションに登壇したのは、WFSの新谷雄輝氏、佐々木文哉氏、金子俊太朗氏の3氏。皆さん、シネマティクスアーティストとして活躍されています。

今回は3氏が手がけた『魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra』(以下、まどドラ)の必殺技演出について、制作フローと、各工程にてこだわった箇所について実例を元に解説されました。

『魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra』Final PV

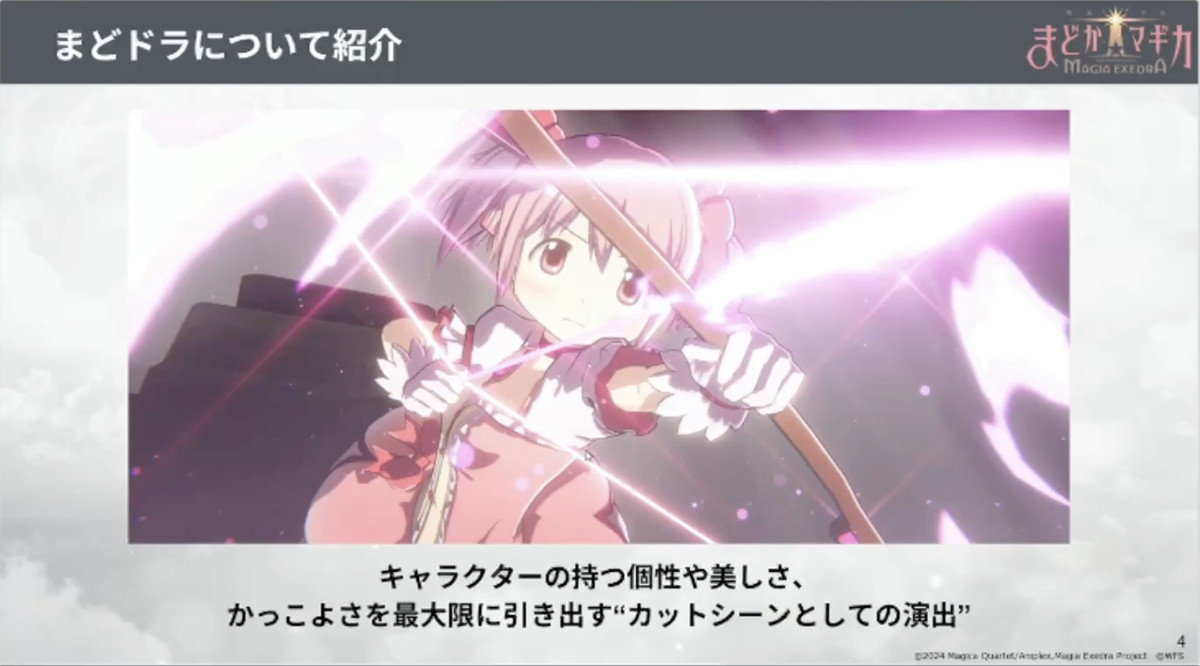

『まどドラ』はTVアニメ『魔法少女まどか☆マギカ』を原作としたスマートフォン向け3Dロールプレイングゲーム。

ユーザー自らがコマンドを選択し、キャラクターの持つさまざまな技、能力を駆使して敵を撃破していく戦略性の高いバトルが本作の魅力とのこと。

バトルにおける必殺技演出は、魔法少女がバトル中に放つ最も強力な技であると同時に、キャラクターの持つ個性や美しさ、かっこよさを最大限に引き出すためのカットシーンとして演出されている

キャラクターの個性を詰め込んだ必殺技の演出によってゲームの世界観を広げ、再生されるたびにキャラクターへの愛着が深まっていくような体験を生み出すべく、細部にまでこだわった演出が設計・構築されている

本セッションは新谷氏が全体的な解説を行い、佐々木氏と金子氏がそれぞれが担当した演出について具体的に紹介するというかたちで進められました。

忠実な原作再現&シリーズとして“正当な進化”を遂げるには

『まどドラ』必殺技シーン演出のミッションは、「キャラクターの魅力を最大限にファンへ届ける」ことでした。そのための課題となったのが、次の2点です。

- 品質の安定化、高品質の演出を届け続けること

- シリーズの正統進化として、本作固有の価値をどう込めるのか?

ゲーム市場は急速な変化を続けていて、美麗な3Dグラフィックや圧倒的な演出を備えたハイエンドな作品が台頭しています。そうしたなか、ユーザーの期待に応えるには、より高品質なクオリティの演出を安定して届け続ける必要がありました。

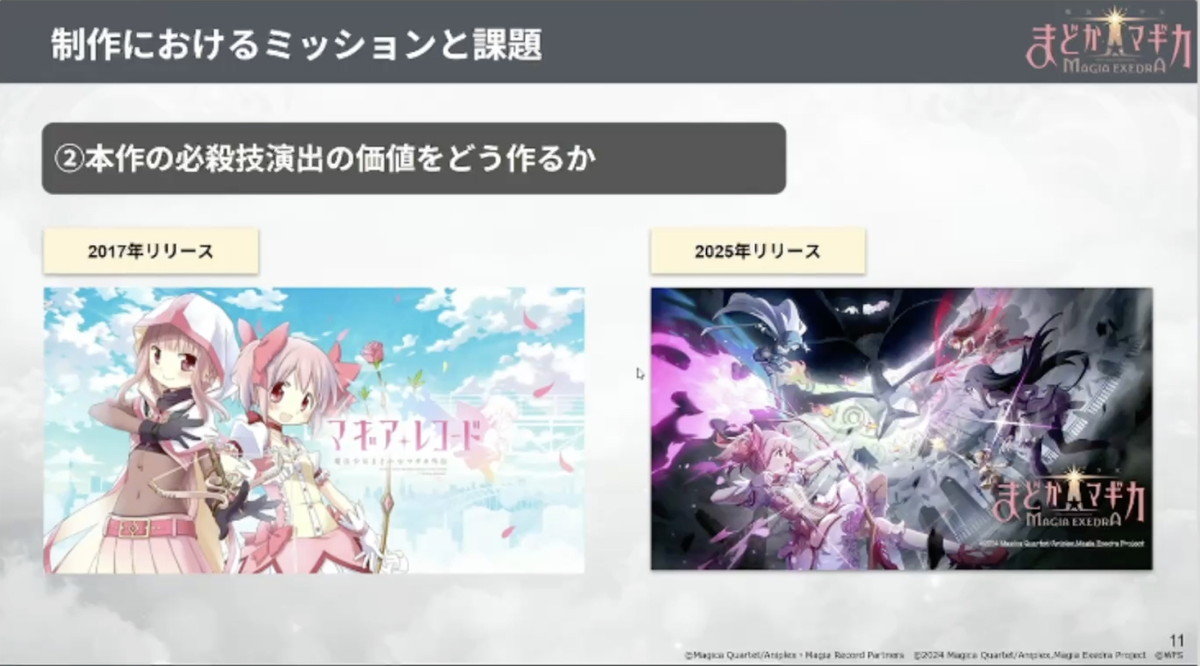

『まどドラ』は、2017年にリリースされた『マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝』(以下、マギアレコード)に続くシリーズ作品として制作が始まりました。

これまでのシリーズを大切にされてきたファンの方々にも納得、安心して楽しんでもらえるように、ただ新しいものを作るのではなく、正当進化したものとして開発する必要がありました。

そこで本作では必殺技シーンの演出を制作するにあたって、原作の世界観を尊重してファンの期待に応える「原作再現」と、アニメの良さを残しつつ3D作品ならではの魅力を届ける「進化」の2つをコンセプトに掲げ、一連の設計と実装に取り組んでいます。

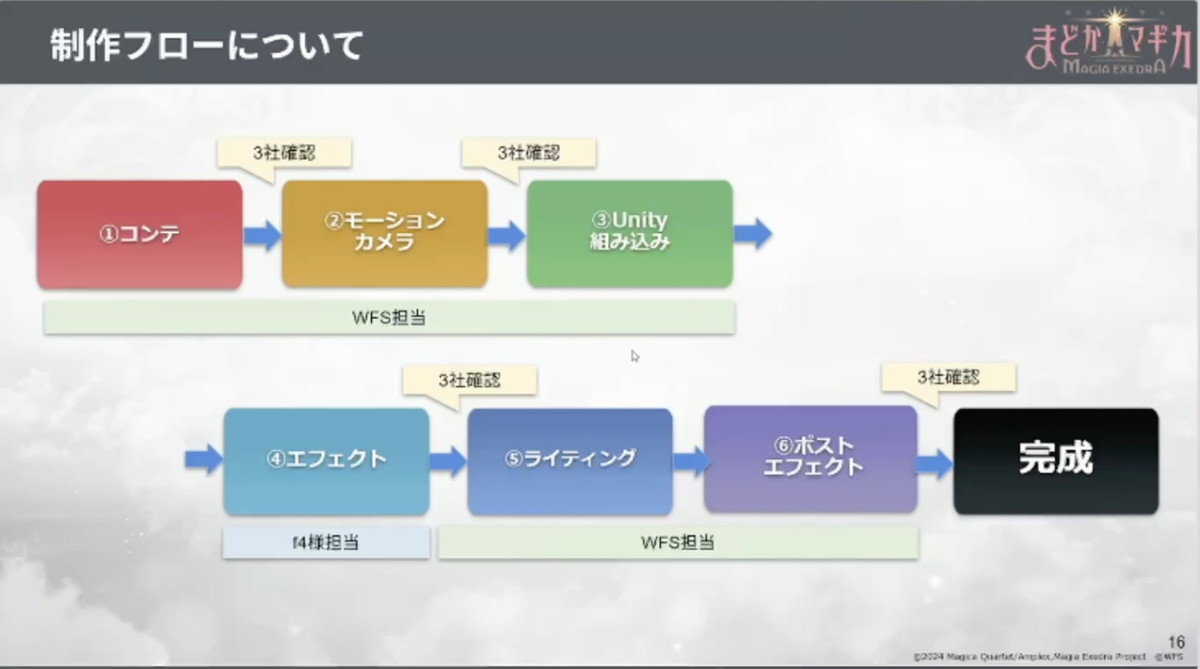

本作は大きく6つの工程に分けて制作されました。本セッションでは、各工程における具体的な取り組みが実際の演出シーンを例に詳しく紹介されました。

演出意図を言語化し、完成形をイメージ化するコンテ制作

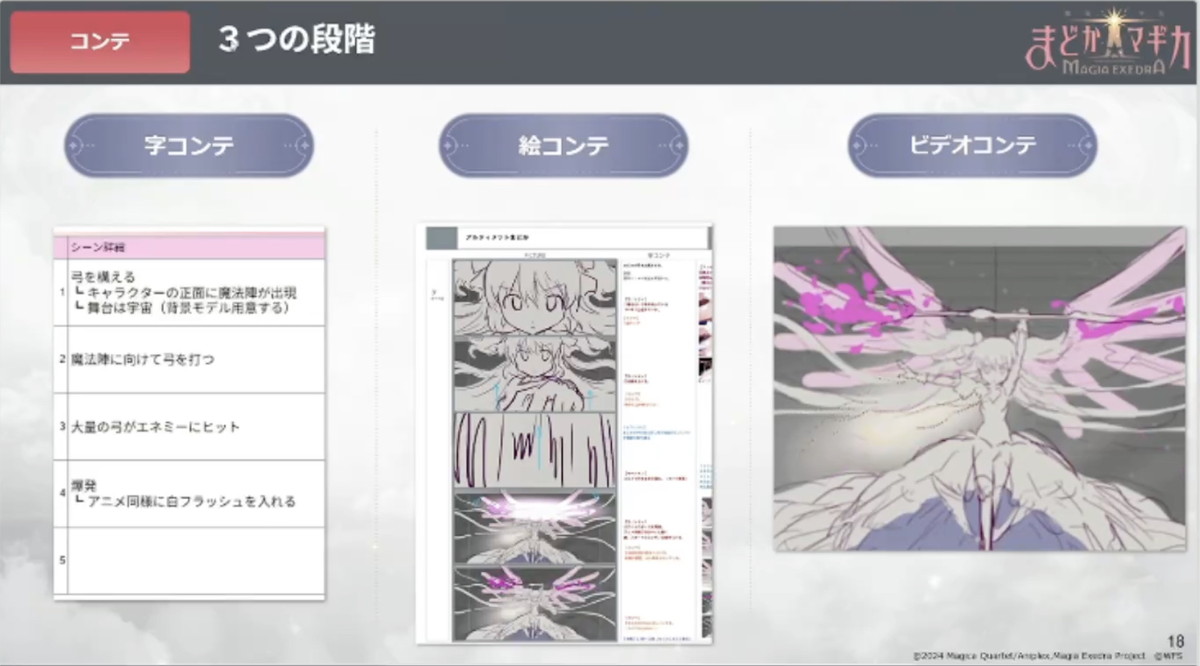

「工程1:コンテ」については佐々木氏が解説。コンテの制作は「字コンテ」「絵コンテ」「ビデオコンテ」の3段階で進められています。

描きたい要素を言語化する〜字コンテ〜

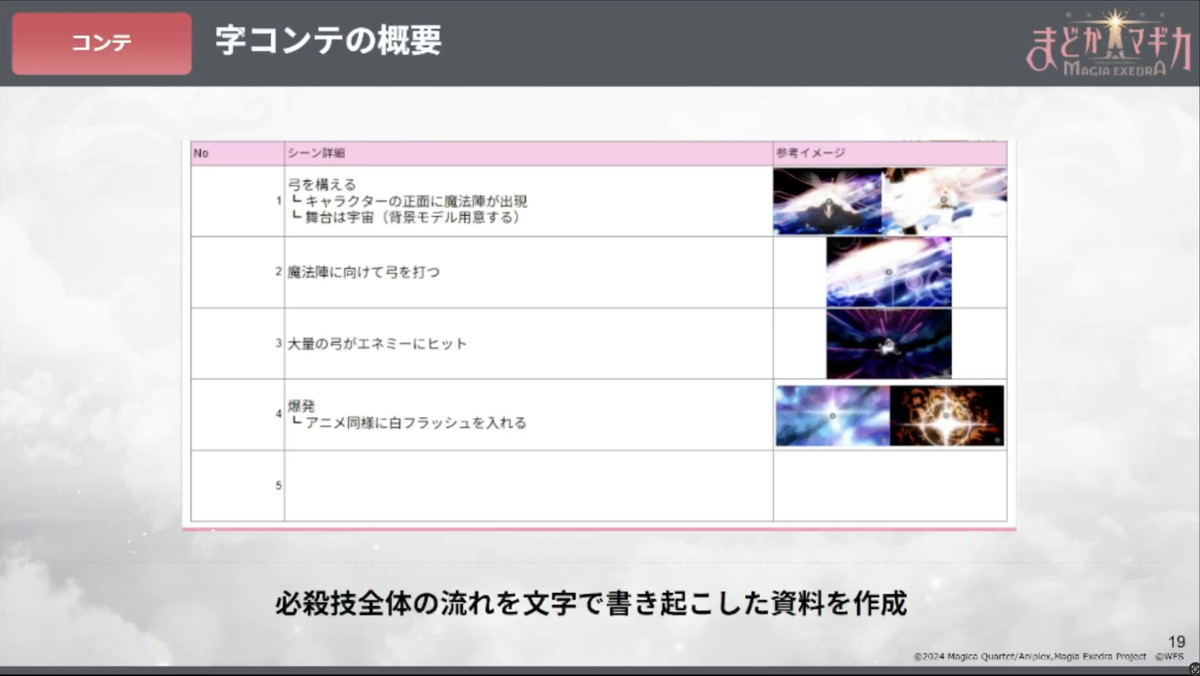

「字コンテ」とは、プランナーチームから受け取った概要をもとに、文字ベースで演出内容をまとめたもの。原作アニメの映像や前作ゲームのバトル演出を参考に構成を組み立てていきます。

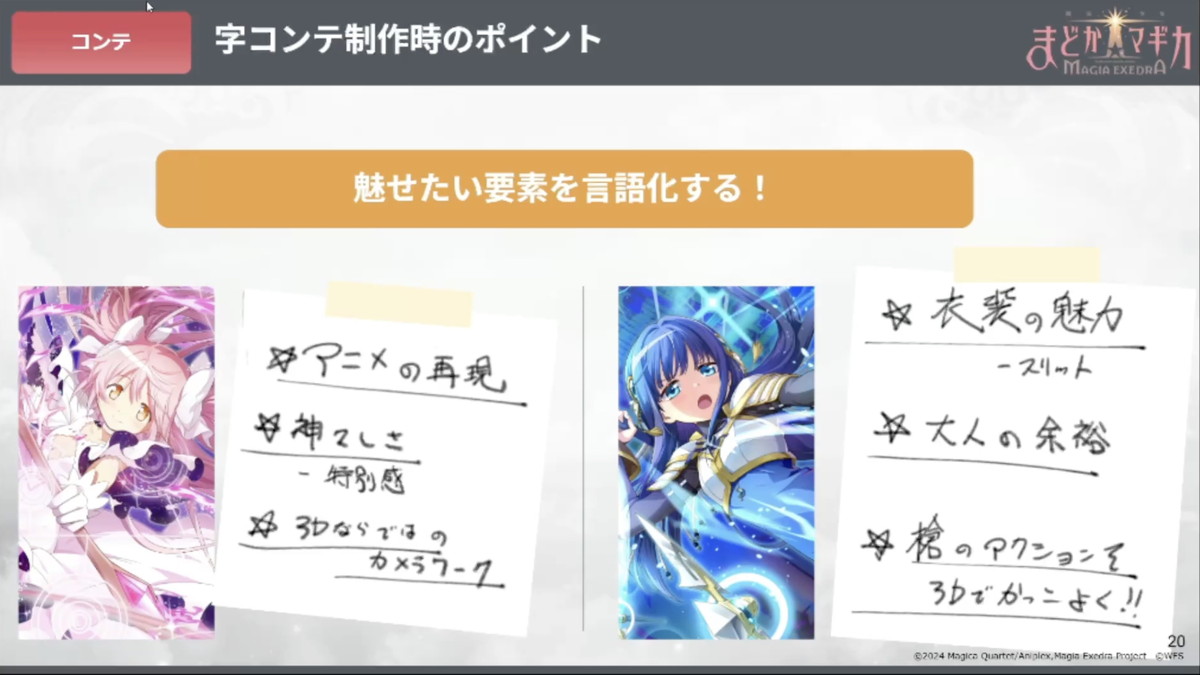

「字コンテの作成時は、どのような要素を表現したいかを言語化することを大事にしています。各キャラクター、見せたい要素を書き出していき、その要素が叶えられる演出内容を考えていきます」(佐々木氏)

字コンテの段階で「このキャラクターの必殺技は何が売りなのか」といった魅せたい要素を言語化し、後工程における指標とする

字コンテの内容を視覚化する〜絵コンテ〜

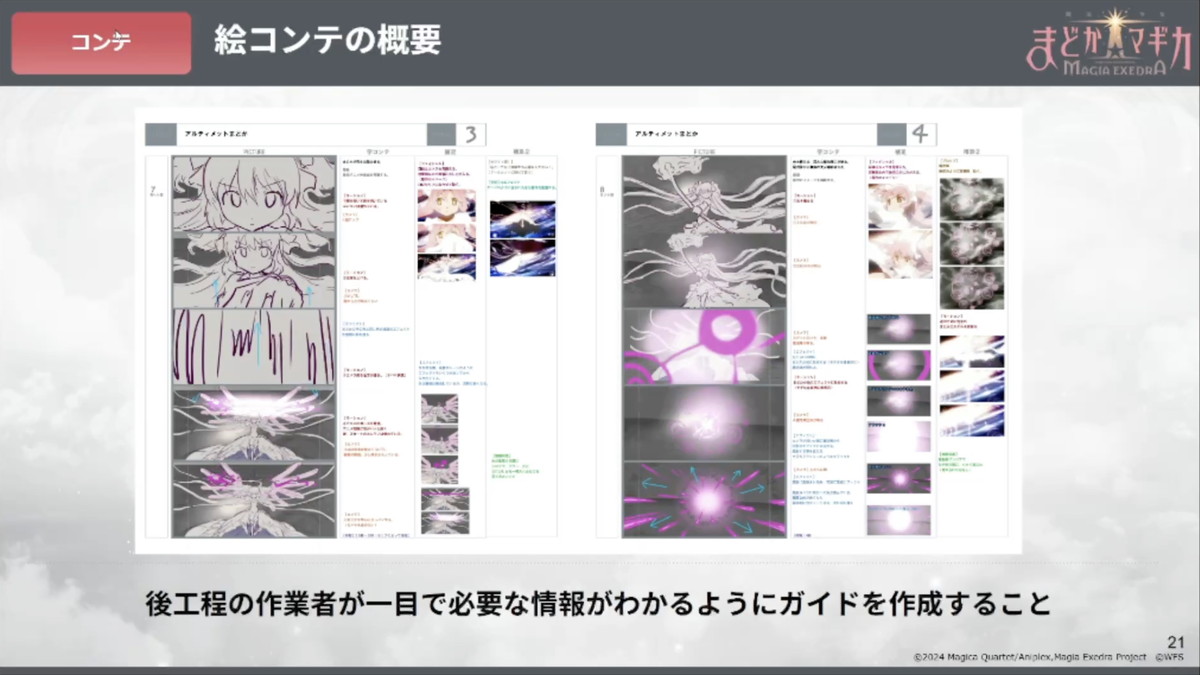

続く「絵コンテ」では、字コンテの内容に沿ってイメージを描きます。

後工程の作業者がひと目で必要な情報がわかるようにビジュアルガイドとして作成します。

ここからは絵コンテを作成する上で工夫した点について、キャラクターごとの具体例を交えて紹介されました。

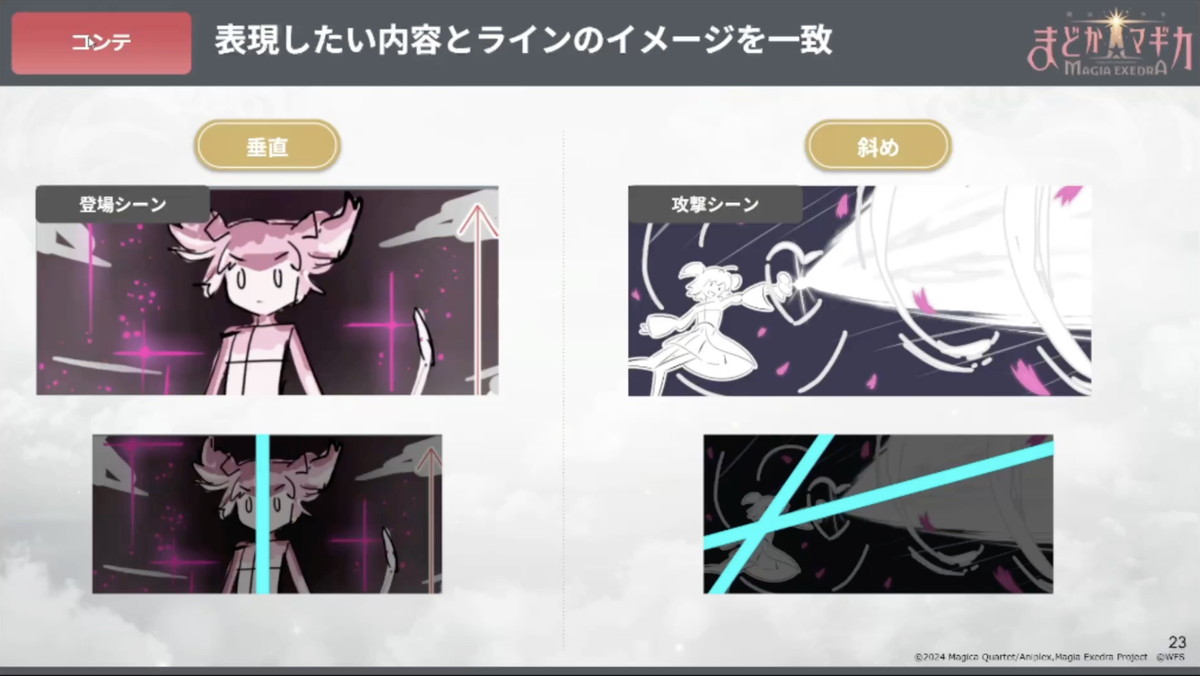

【キャラクターの配置を「ライン」で捉える】

イメージ(絵コンテのコマ)を描く際は、「表現したい内容とラインを一致させる」ことを基本ルールとしています。

ラインとは、画面の枠に対して垂直もしくは斜めの線を意識してキャラクターを配置する描き方。垂直のラインは安定感を感じさせ、斜めのラインは動きを感じさせる構図になります。

画像左の場合、キャラクターの登場を静かに佇む場面から始めたい意図があり、垂直のラインを意識して配置している。

画像右の場合は、必殺技を繰り出す瞬間のダイナミックさを画面から感じさせる構図にしたいという考え方から、斜めの線を意識している

さらに、イメージではわかりやすいポージングを心がけています。

「ネガティブスペース」(※)を意識してシルエットを鮮明に描き出すと同時に、視線を最も強く引きつける(=一番注目してほしい)要素である「フォーカルポイント」を明確に設定し、その点からほかの要素へ自然と視線が移動するように工夫します。

※ 余白となるスペース。対して、キャラクターなど主となるモチーフが描かれた箇所を「ポジティブスペース」と呼ぶ

必殺技のシーンでは多くの動作が数秒の間に展開されるため、ポーズが直感的でわかりやすいことが重要です。

眞尾ひみか(画像上段)の場合、注目してほしい部分を「前面に配置した拳型の武器」に設定。そこから自然に顔へと目がいく構図にしている。

千歳ゆま(画像下段)の場合は、逆に顔から武器へと視線が移動する構図。画面のながれとして、彼女の可愛らしい表情と大きなハンマーというアンバランスさを表現している

【多数のアングルを織り交ぜてメリハリを演出】

絵コンテを作成する際は、字コンテの内容に沿いながら、さまざまな方向からキャラクターを映すことも意識しています。

講演では更紗帆奈(さらさ はんな)の例として、4つのアングルが例示。同じ構図の繰り返しによる視覚的な退屈さを避け、メリハリのある展開になるように心がけています。

【➀前方】全身を映し、動作がよく見えるようにするためのカメラ。

【➁顔アップ】正面から顔を映し感情を強調するためのもの。

【➂横からのカメラ】攻撃時のシュルットを強調するためのもの。

【➃後ろからのカメラ】普段見ることがない背面の姿を見せることで印象を強める目的のカメラ

構図がかぶらないように様々なアングルから見せることでキャラクターの情報量を増やし、見る人を飽きさせないように意識されています。

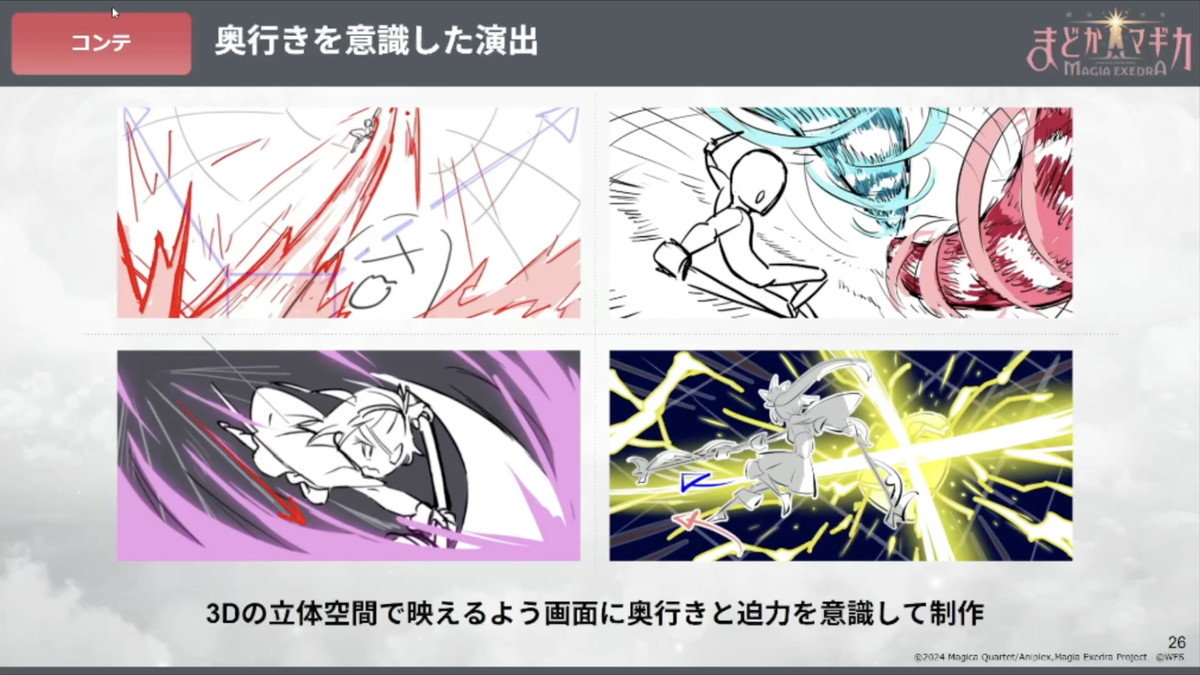

【奥行を意識した映像作り】

キャラクターの動きが3D空間で映えるように、画面の奥行きと迫力も意識して作成しています。

とくに決めのポーズでは、その技を印象づける重要なカットになるため、ほかのキャラクターとポーズやカメラワークが被らないように配慮することも大切です。

カメラに迫ってくる動作や画面の奥に抜けていくエフェクトなどを描いていく

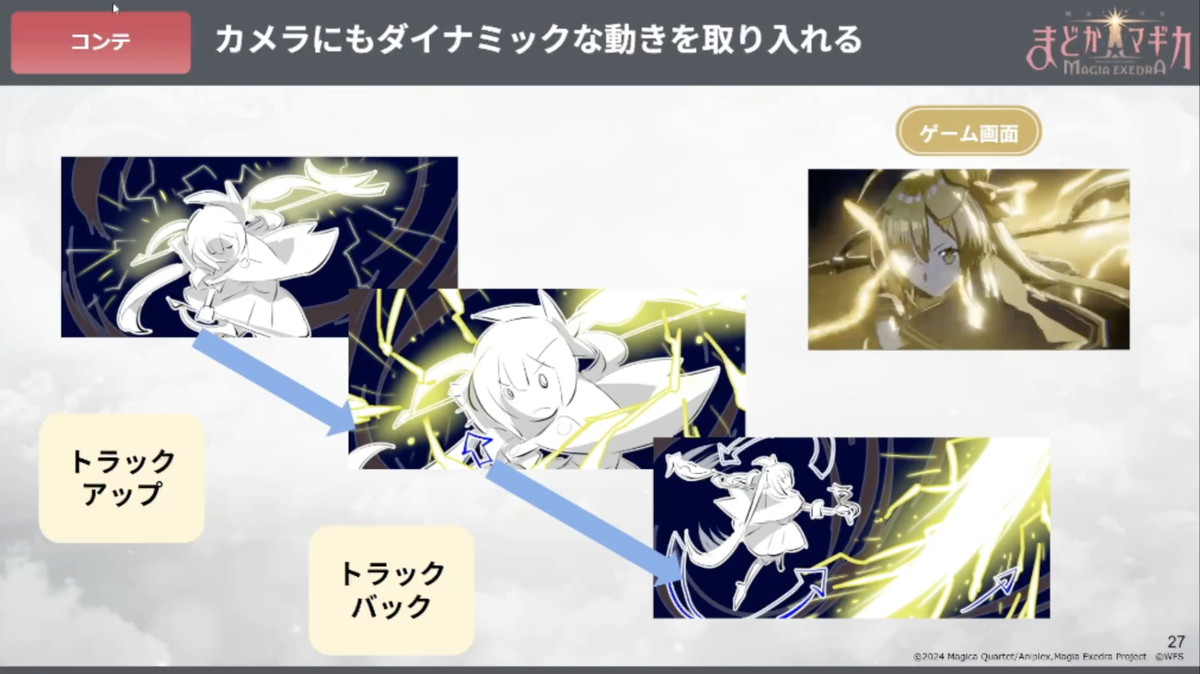

【ダイナミックでスピード感のあるカメラワーク】

キャラクターだけでなくカメラにもダイナミックな動きを取り入れ、視覚的なメリハリを意識しながら描いていきます。

クイックなカメラワークを多用し、メリハリを付けることで迫力を強調して、魔法少女たちの必殺技をより魅力的に描写します。

遊佐葉月(ゆさはづき)における事例。構えのポーズで全身を映したのち、クイックトラックアップをして彼女の表情を大きく捉えた直後、攻撃を放つ瞬間にクイックトラックバック。前後の移動が激しいカメラワークを採用している

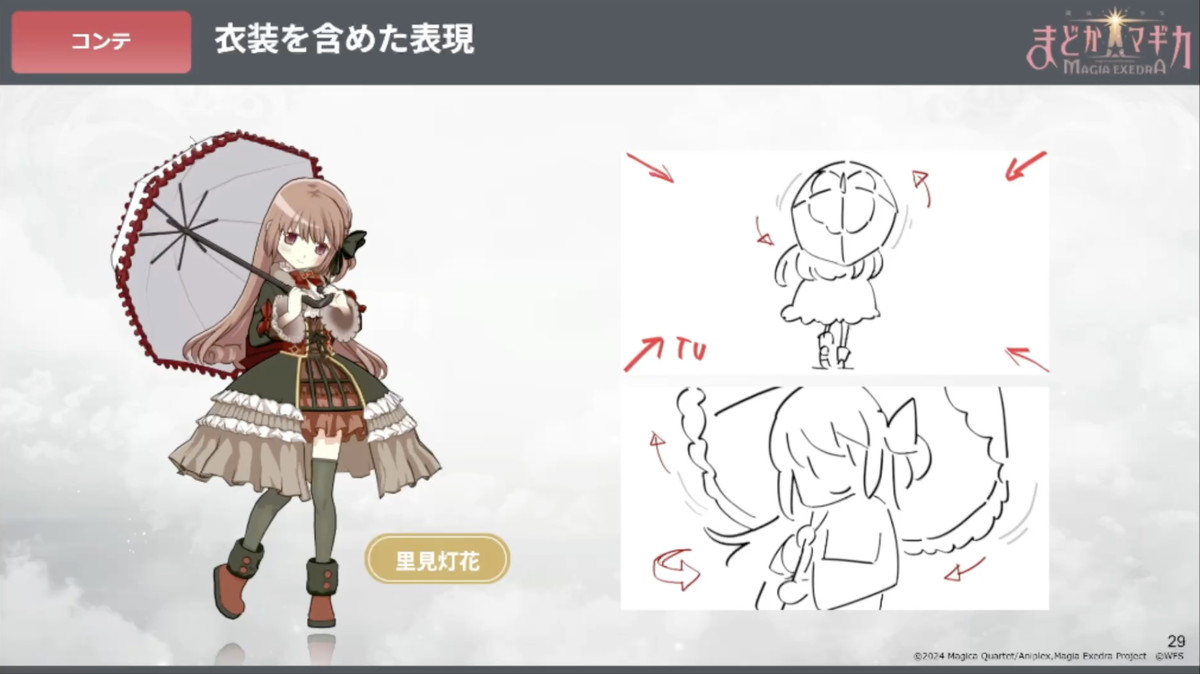

【衣装・表情でキャラクターの個性を描写】

さらに深掘りして、キャラクターごとの演出のちがいとして「衣装を含めた表現」と「表情を重視した表現」が紹介されました。

衣装デザインを含めたシルエットを印象的に見せたい場合は、全身が映るようにカメラワークを作成します。

常に大きな傘を持っているキャラクター「里見灯花(さとみとうか)」の場合は、背面から傘を含めた全身のシルエットを見せ、振り返ると灯花の表情がわかるという演出が採用されました。

どこか近寄りがたいミステリアスな印象を感じさせたいという意図のもと、絵コンテが描かれている

表情や性格を強くアピールしたい場合は、キャラクターの演技を主軸にしてカットを描いていきます。

秋野(あきの)かえでの事例では、おびえた表情から覚悟を決めた表情に変わることで心情の変化を演出したと語られました。

併せて、千秋理子(ちあきりこ)の事例も紹介。幼いながらに頑張る様子を表現すべく、あえてふらつくような動作を入れています。

秋野かえで(画像左)のカット事例。怖がりでありながら、仲間のために敵へと立ち向かう芯の強さを表現した。

一方で千秋理子(画像右)のカットでは、頼りなさの中にどこか可愛らしさを感じてしまう彼女の魅力を表現している

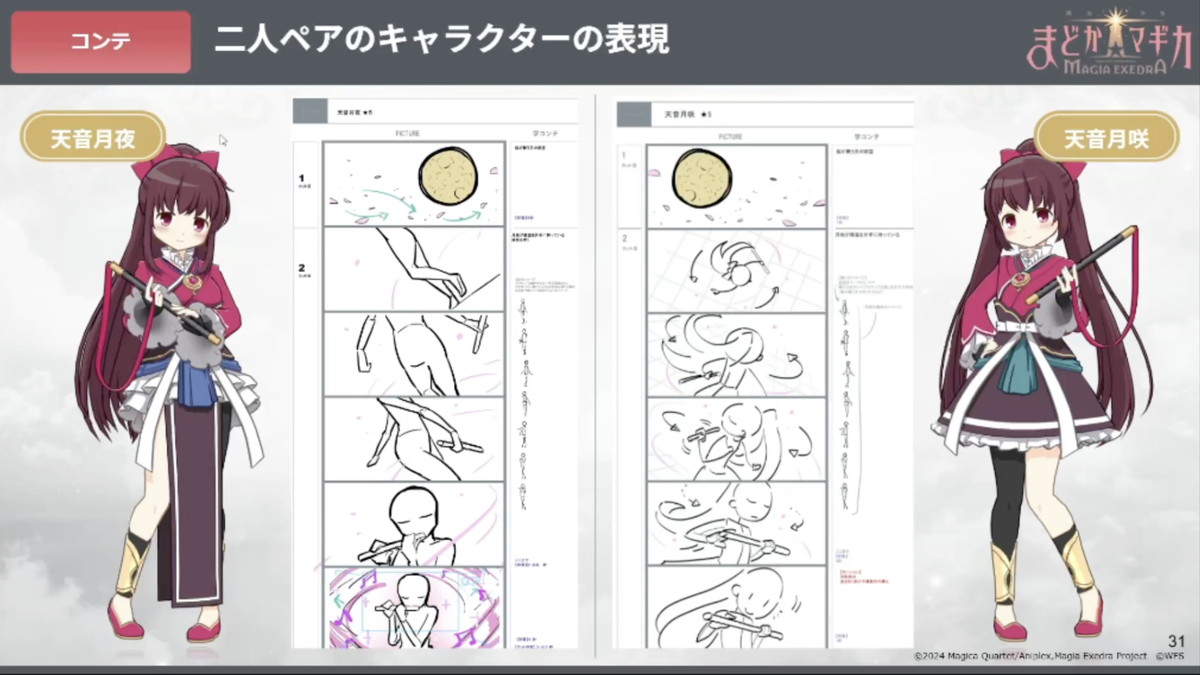

特別なケースとして、ペアで描かれるキャラクターの表現についても解説されました。

講演では、互いに鏡写しのような存在である双子のキャラクター「天音姉妹」を例に紹介。ペア感を強調する演出を入れつつ、カメラワークを対照的にすることで性格のちがいを表現しています。

画像左が天音月夜(あまねつくよ)、右が天音月咲(あまねつかさ)のカット事例。

天音月夜は煽りのカメラで妖艶さ、落ち着いた性格を表現。対して天音月咲は、明るくふる振る舞う様子を俯瞰のカメラで描いている

時間軸による演出を視覚的に共有〜ビデオコンテ〜

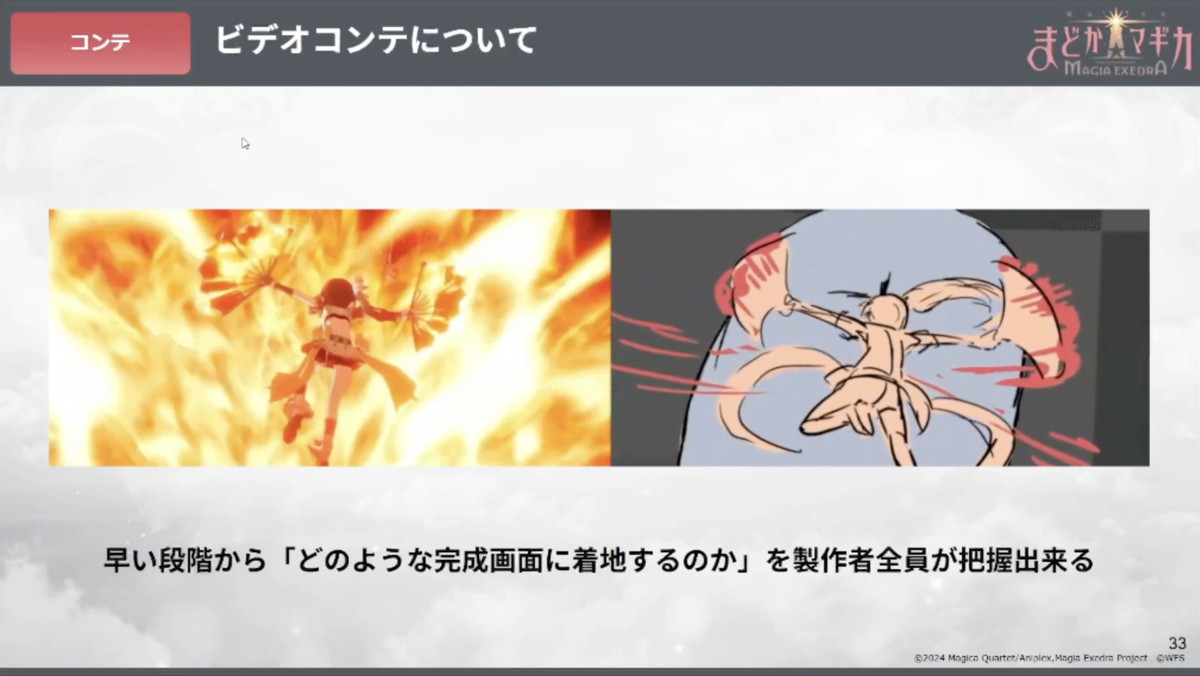

必殺技シーンを作る上では、絵コンテに加えてビデオコンテも用意されています。

ビデオコンテの目的は、絵コンテだけでは伝わりづらい演出のテンポ感や尺感、カメラワークなどを一連のムービーとして作成すること。映像の完成形を早い段階から制作チーム全体で共有します。

講演では3人のキャラクターのシーンを例に、ビデオコンテと完成した映像を比較。その演出意図と、具体的な手法について紹介されました。

➀五十鈴れん(いすず れん)/演出担当:金子俊太朗

五十鈴れんは『マギアレコード』から続投するキャラクター。必殺技は霊魂をモチーフとしているため、「光を用いた演出」をコンセプトに制作が進められました。

青色を基調としたライティング・ポストエフェクトを使いながら、画としての美しさが追求されました。

なお、このシーンの演出事例はライティング工程においても紹介される

➁二葉さな(ふたば さな)/演出担当:新谷雄輝

大きな盾から飛び出した鎖が敵を拘束。さらに盾から鉄球などが発射されて、鎖で動きを封じられた敵を攻撃します。

技の構成上、技を繰り出す二葉さな/攻撃を受ける敵をカメラが行き来するため、同じような構図にならないようにカメラワークとテンポ感に差がつけられています。

例えば、冒頭の鎖を飛ばすシーンはスピーディーなテンポである一方、それに続く鉄球が発射されるシーンでは徐々にテンポが上がっていく展開となっています。

二葉さなに限らず、攻撃前の準備動作が長めの必殺技の演出では、テンポにメリハリを付けることを心がけている

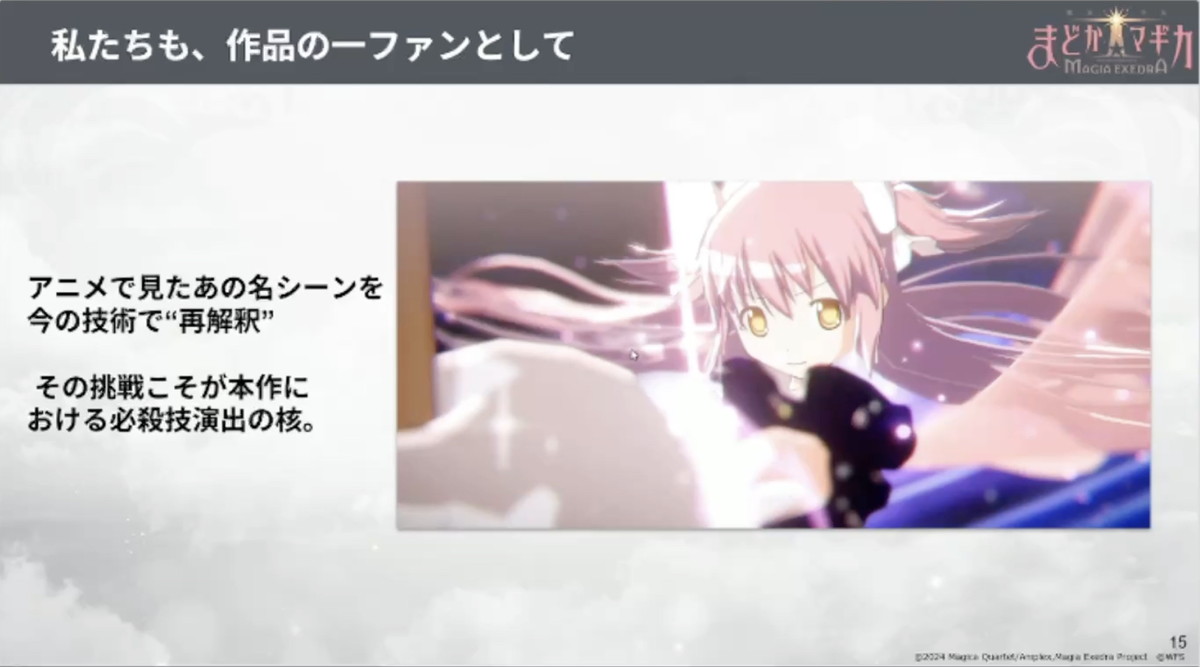

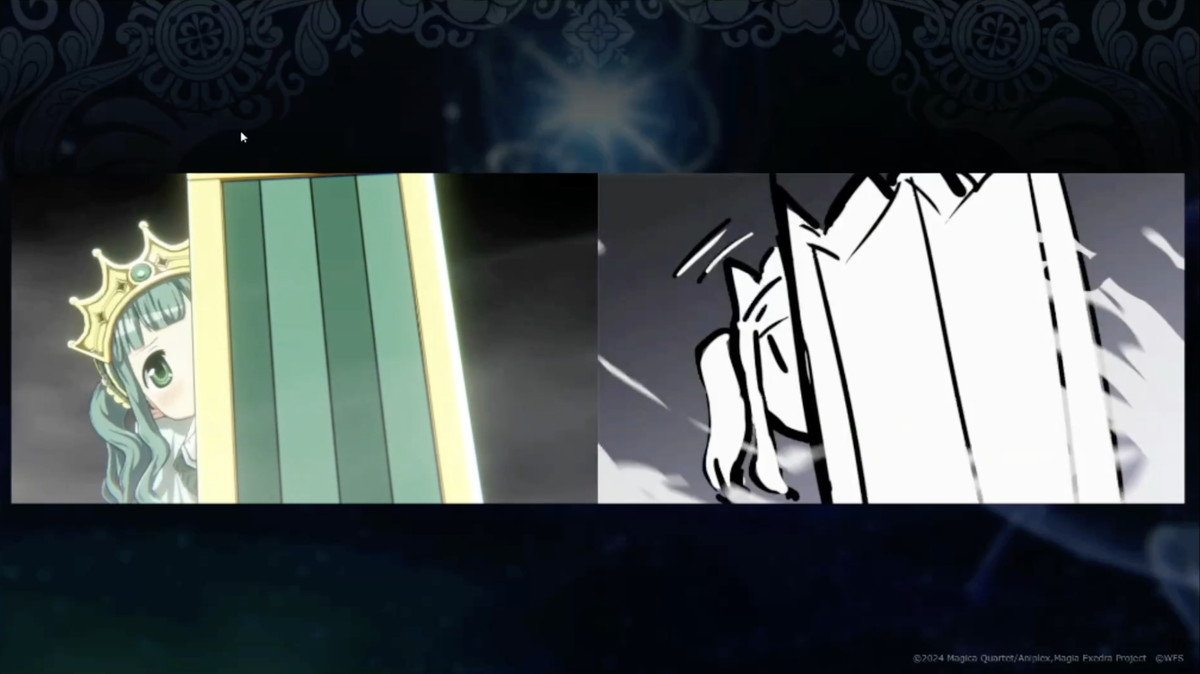

➂アルティメットまどか/演出担当:佐々木文哉

メインストーリーのシナリオで、アルティメットまどかが必殺技を繰り出すことが決まっていました。

そこで、原作アニメのシーンを再現することを一番の目標としつつ、そのイメージを崩さない範囲で『まどドラ』ならではの新しい表現を込めることを目指しました。

冒頭の登場シーンは尺を使って冗長的に表現。単純に長時間見せ続けるのではなく、合間に髪の毛がバッとほどけるシーンを入れることでメリハリを生み出しています。

矢が放たれるシーンでは3D空間を意識したカメラワークを採用。3Dソフトを使ってカメラワークのイメージを作成し、その動画の上から矢をペイントオーバーすることで立体的な動きに仕上げています。

こうした演出の場合、絵コンテ中に「飛んでいく矢を映してください」と記述しただけでは、演出の意図が伝えきれずに単調な映像になってしまう恐れがあります。

そこでビデオコンテを作成することによって、カメラワークや矢が飛ぶ速さ、最後の爆発のイメージなどを視覚的に共有することができました。

原作アニメを3Dで再現するモーション・カメラ調整

再び新谷氏より、2つ目の工程「モーション/カメラ」が紹介されました。

この工程では名前の通り、絵コンテをもとに当該シーンのキャラクターモーションとカメラモーションを付けていきます。

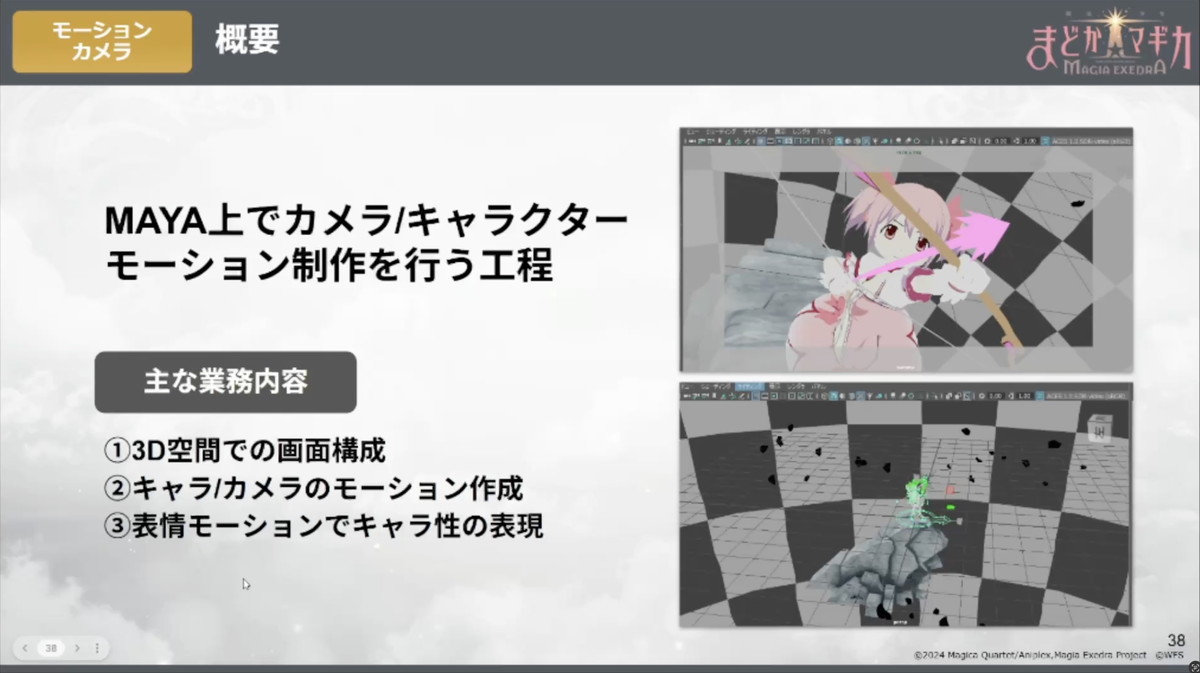

WFSでは、キャラクター/カメラのモーション作成をMayaで行なっている

WFSでは、レイアウト・プライマリ・セカンダリの3つに分類してそれぞれの動きを付けています。

レイアウトでは、コンテの内容に合わせてモデルにポージングを付けていきながら、シーンを仮組みします。

続くプライマリでは、ポーズ間の中割りモーションを作成しながら、キーとなるモーションを付けて動きのブラッシュアップを行います。

そしてセカンダリで揺れものやフェイシャルなどを加えつつ、モーションの最終調整を行い、完成させます。

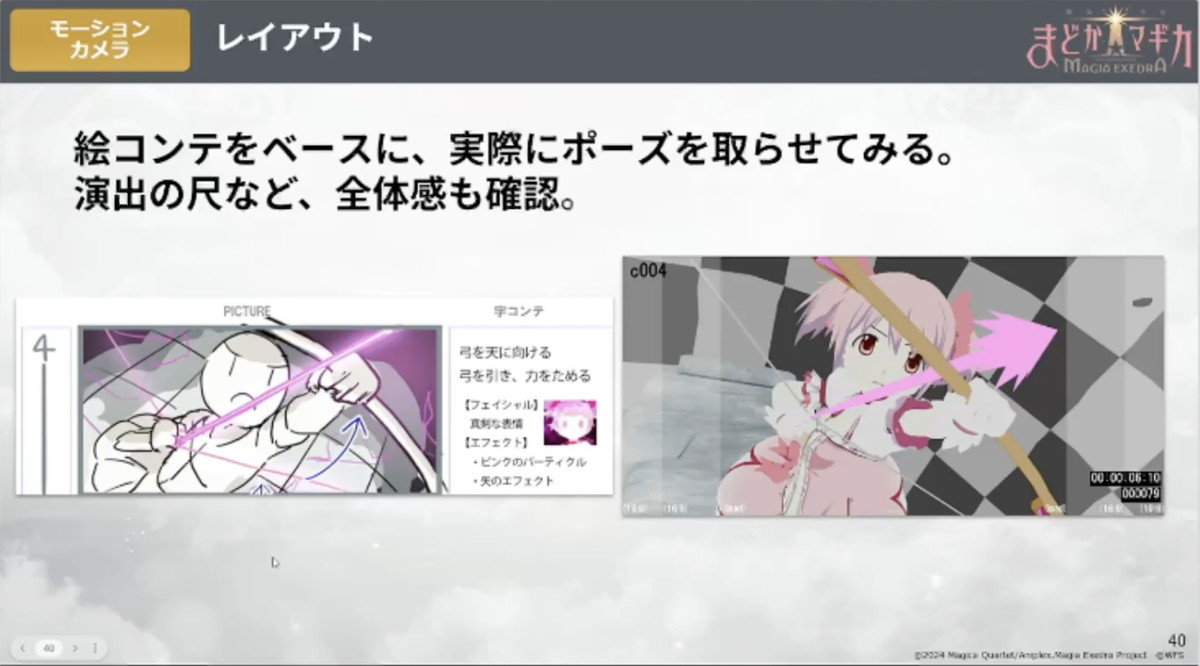

➀レイアウト

レイアウト作業ではまず、絵コンテをベースに3Dモデルにポーズを取らせて、画面への収まりや演出の尺など全体感を確認していきます。

絵コンテで想定していたテンポ感になっているか、演出表現のための尺に過不足はないかといったことを確認します。

コンテにおける2Dベースで表現されたポージングを3Dモデルで表現するにあたっては、ひとりひとりの魔法少女の格好良さ、可愛らしさをしっかりとアピールできているのかといったことにも気を配りながら、演出のベースとなる動きを付けていきます。

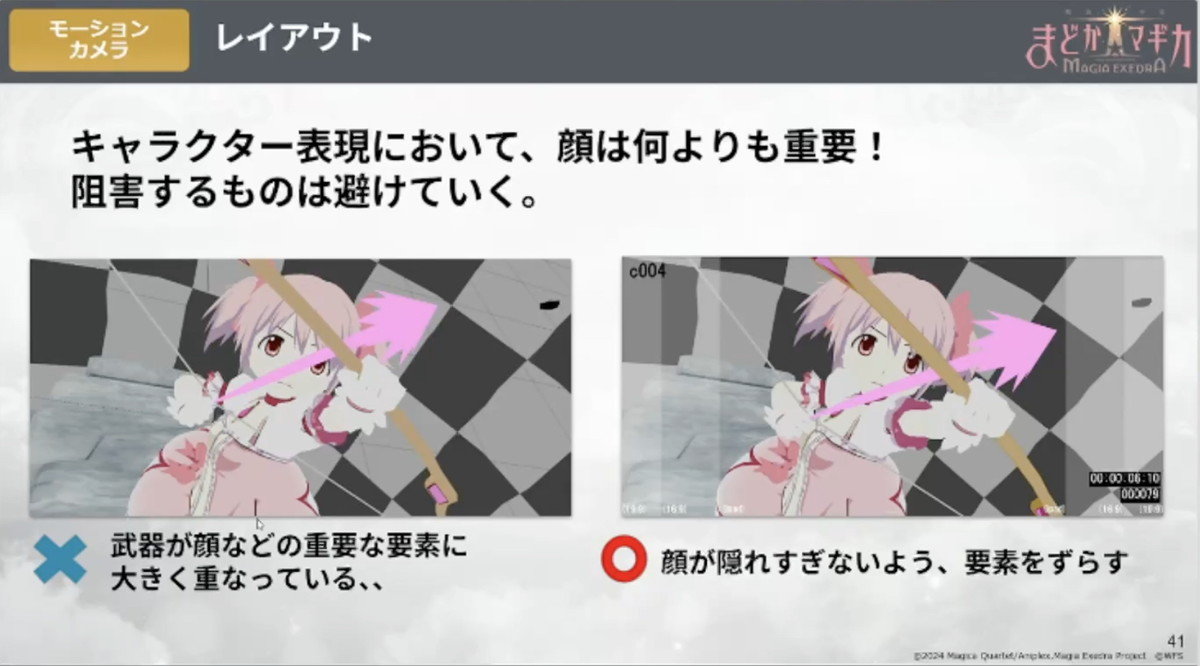

弓が武器の鹿目(かなめ)まどかの場合、弓を引いた際に武器が占める画面の面積が大きくなってしまうため、キャラクターの表情、視線や体のパーツのつながりなど、演出に関わる重要な要素が隠れてしまいがちです。

そうした不具合を解消するために、腕から胸、肩回りにかけてのパーツごとの角度を調整して、カット内の情報を整理しました。

画像左では、弓矢で顔が大きく隠されてしまい、まどかの真剣な表情の印象が損なわれている。顔に限らず重要な要素が隠されると、動作自体が不明瞭になったり、キャラクターの魅力が削がれてしまう。

画像右のように弓矢の位置を調整することで、まどかが画面右上に向かって弓を構えていることがわかりやすくなり、しっかりと表情を見せることでキャラクター性も担保される

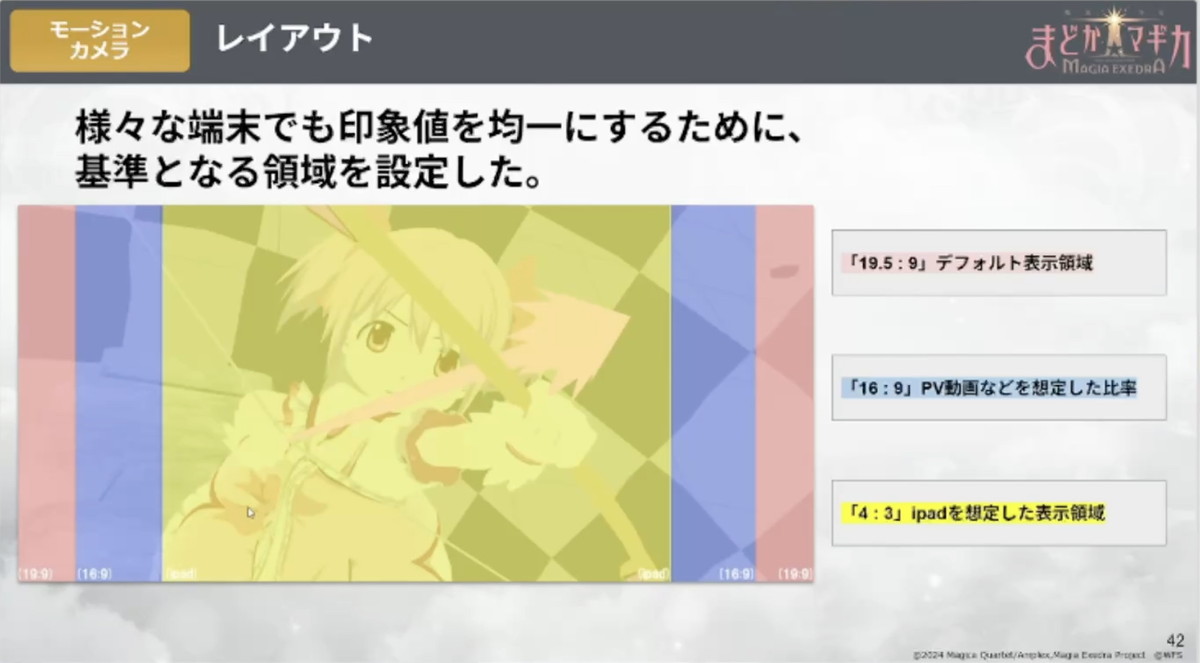

カットの表示領域については、『まどドラ』ではワイドな画角に対応するべく「19.5対9」をデフォルトの表示領域に設定。

キャラクターの顔など重要な要素はiPadを想定した4:3の枠内に収め、その枠からはみ出てしまった部分も含めてキャラクターモーション全体を16:9の枠内に収めるというレギュレーションを敷いています。

スマートフォンやタブレットなど端末ごとに印象が変わらないように、そして顔など大事な要素が変な見切れ方をしないように、動きを構成する要素を規定の比率内に収めるレギュレーションを設けている

➁プライマリ

プライマリでは、レイアウトで作成したキーポーズのつなぎとなる部分のモーションを付けていきます。

コンテから演出意図を読み取り、このカットで伝えたいことを整理しつつ動きを付けていきます。

二葉さなの演出を例に説明すると、引っ込み思案でおとなしい性格の彼女が自身の身長ほどある大盾を軽々と扱うギャップを表現するために、盾を振り上げるまでの動作をスピーディーにして、盾を振り下ろすタイミングでキュッと目を閉じさせるモーションを入れました。

プライマリでは、動作の内容とキャラクター表現の両方を意識しながら作業を行う

二葉さなの必殺技モーションのような動きでは、均等にキーを打ってしまうと、ぬるっとしたメリハリのない動きになったり、表情を印象づけるための時間が確保できなくなったりしてしまうため、しっかりとタメツメの動きを付けることが大切です。

➂セカンダリ

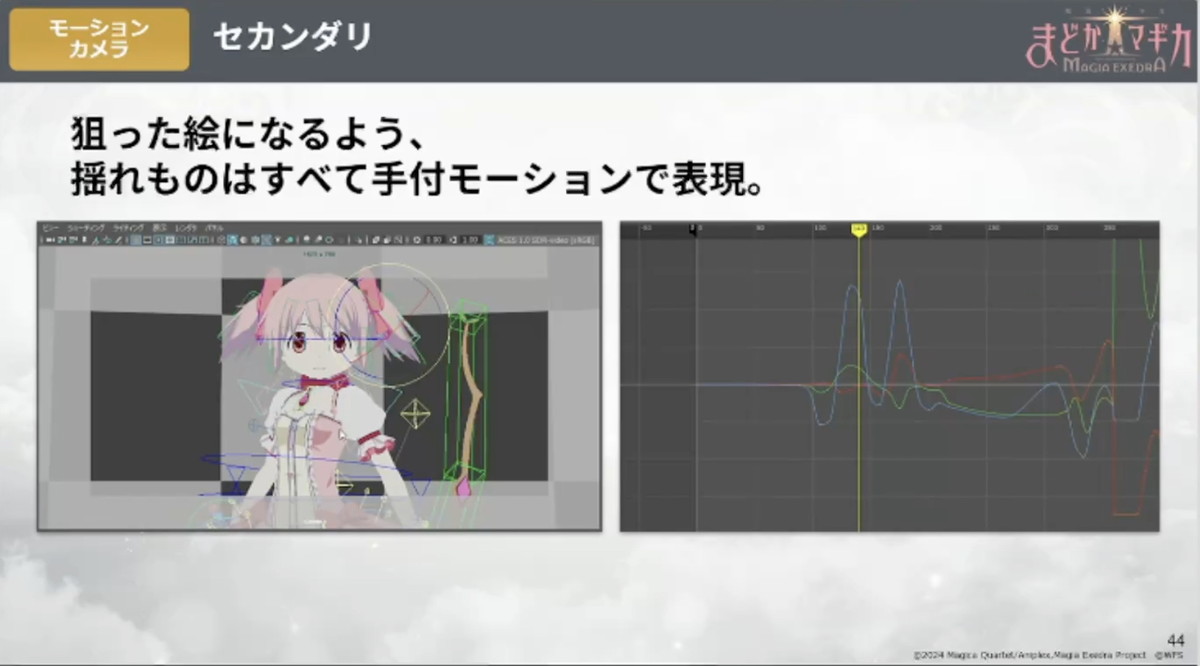

セカンダリでは、主に髪や服など揺れものモーションやフェイシャルモーションを作けていきます。

『まどドラ』の場合、通常のバトルシーンでは揺れもをシステムで自動的に制御していますが、必殺技演出などのカットシーンでは技を再生するごとに見え方が違った印象にならないように、揺れものもすべて手付けしています。

それと並行して、揺れものがモデルに貫通し過ぎていないか、揺れが固くなっていないかといった不具合も確認します。

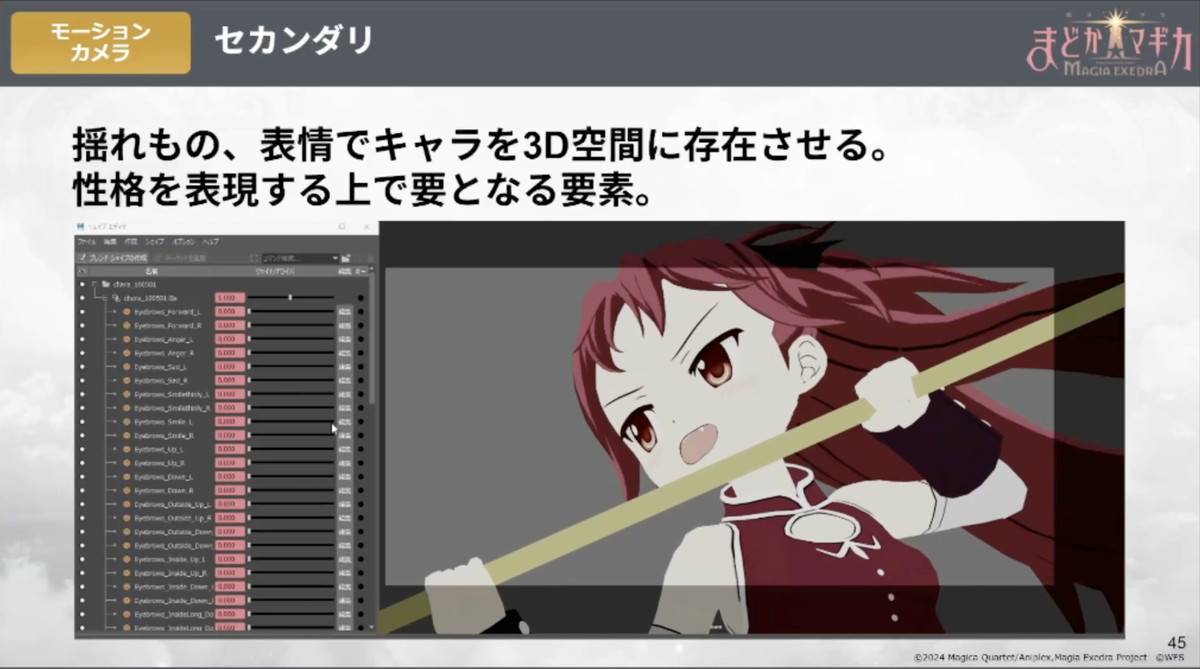

フェイシャルは、コンテの内容に合わせてシェイプリターゲットを使用してテンプレートの表情を組み合わせるという要領で付けていきます。

「このキャラクターは、このシチュエーションではどのような表情をとるか」といったことを考慮しつつ、原作のキャラクター像を崩さないように配慮しながら魅力的な表情を作り出しています。

原作2Dアニメの魅力を3Dで再現するために

「モーション/カメラ」工程では、絵コンテ工程で設定した表現したいことを軸に、3D空間で「原作を再現」するのと同時に、シリーズ最新作としての「進化」をいかにして表現するかにこだわって作業を行いました。

具体的には、次の3要素を動きの中に込めることを心がけました。

- あのシーンを3Dで表現

- キャラクターが持つ魅力を、ポーズ/モーションで表現

- 3D上のウソを活用する

【➀あのシーンを3Dで表現】

『まどドラ』の必殺技シーンでは、ユーザーに「この演出は、原作のあのシーンだ!」と気づきと喜びを味わってもらえるように、原作のイメージをそのままに場面を再現したカットを多数盛り込んでいます。

例えば美樹(みき)さやかの必殺技演出では、原作アニメの「ハコの魔女戦」で描かれるさやかのアクションを参考にしています。

通常、3Dキャラクターの表情は喜怒哀楽などの基本的な表情プリセットの組み合わせで作成しています。

しかし必殺技などのカットシーンでは、既存プリセットの組み合わせだけでは、さやかの激しいアクションに伴った勢いのある表情を表現しきれませんでした。

そこで、さやかの迫力と格好良さを表現するために、演出に合った表情ターゲットを新規作成しました。

このカットでのみ使用する専用の表情を作成。キャラの個性や原作再現など、どうしても外せないこだわりがある場合は専用の表情ターゲットを作成することがある

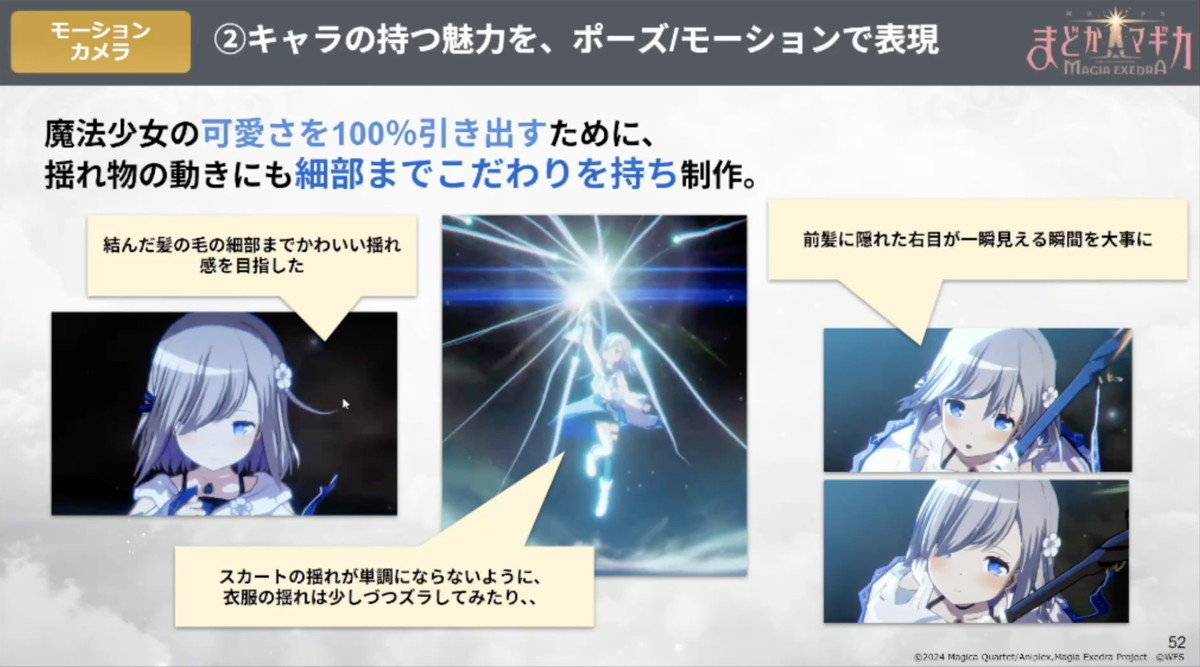

【➁キャラクターが持つ魅力を、ポーズ/モーションで表現】

必殺技演出ではキャラクターの立ち姿ひとつひとつにこだわり、体のS字ラインなどポーズのコントラストを意識してメリハリを生み出しています。

頭と肩のラインが同じような角度だとポーズに動きを感じづらくなる(画像左)。

それぞれのラインを異なる角度にすることで、ポージングに躍動感が生まれる(画像右)

キャラクターモーションに付随する揺れものにもこだわって動きを付けています。

ローブスカートやリボンなどの揺れものが多い五十鈴(いすず)れんは、カメラを引いた画面でも飽きのこない揺れを作るために、服が揺れるタイミングをパーツごとに意図的にずらしています。

さらに、可愛さをより強調する要領で髪の毛の揺れを細かく付けて、普段は髪で隠れている表情が一瞬チラリと見える瞬間を作るなど、キャラクターをより魅力的に感じさせる要素を作り込んでいます。

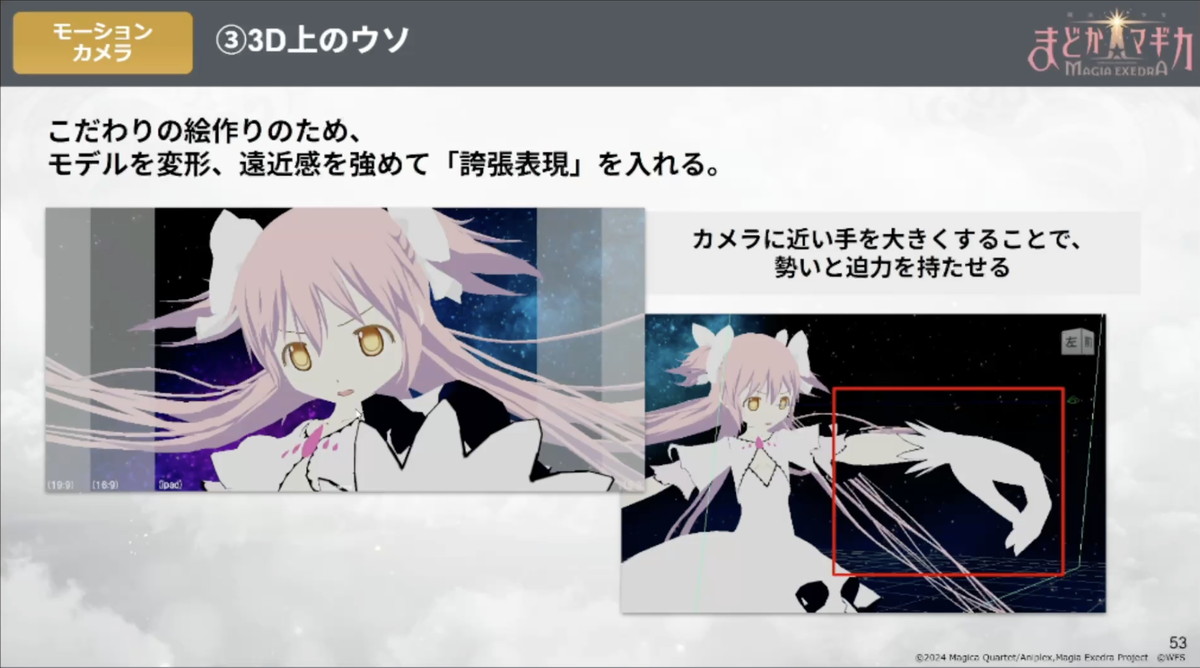

【➂3D上のウソを活用する】

シーンに合わせて画づくりを行う上では、モデルの形状を大きく変えることもあります。

その一例としてアルティメットまどかにおける演出のワンカットを紹介。左手をカメラの手前に大きく映すことで、原作2Dアニメのケレン味を再現しています。

通常の左手のサイズでは迫力を出せなかったため、左手のサイズを2倍以上に拡大させている

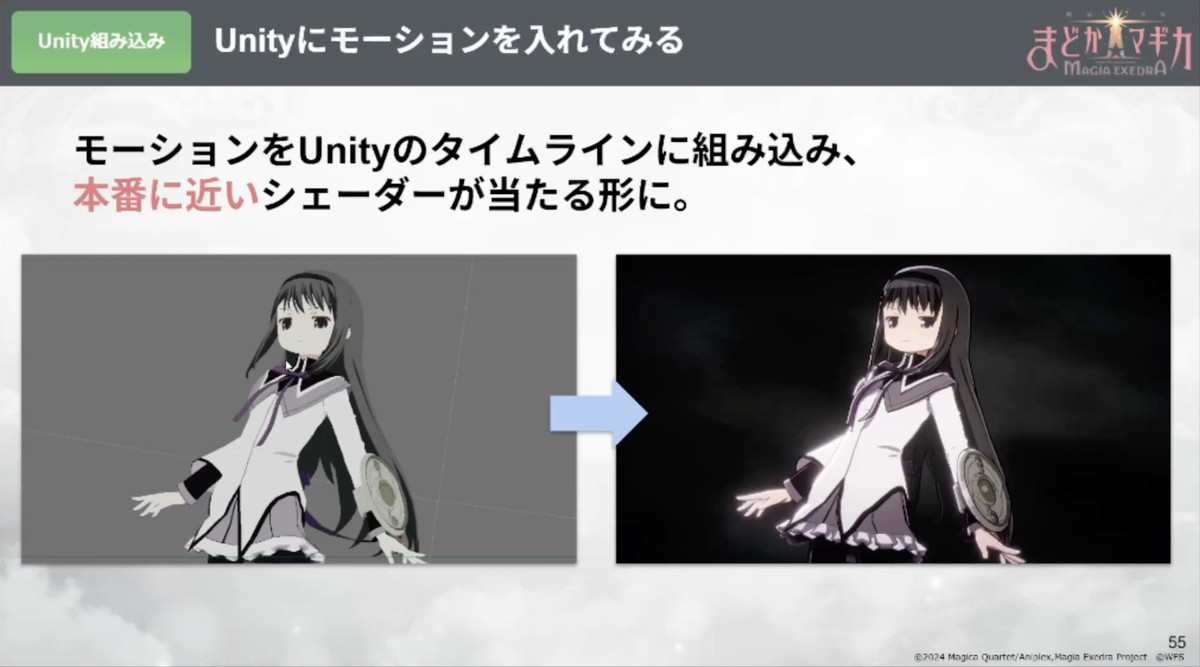

最終的な実機に近い状態で、見え方や表示位置を調整する

この工程では、Mayaで作成したモーションデータをUnityに読み込んで、各シーン用のタイムラインに並べて実機で再生できるデータを作成します。

暁美(あけみ)ほむらのMayaプレビュー(左)とUnityプレビュー(右)。Unity上では本番に近いシェーダを適用して、最終的な見た目に近い状態を確認しながら作業を進める

陰影やキャラクターのアウトラインなどのシェーダーも割り当てます。

Unity上ではアウトラインが実線で描画され、より明確に視認可能となりますが、腕組みや両手を握り込むポーズなどの場合、モデル同士の距離が近いためアウトラインが意図した通りに出ないことがあります。

そうした不具合が出た箇所は、腕と腕に少し隙間を空けるなどしてアウトラインが綺麗に描画されるように調整します。

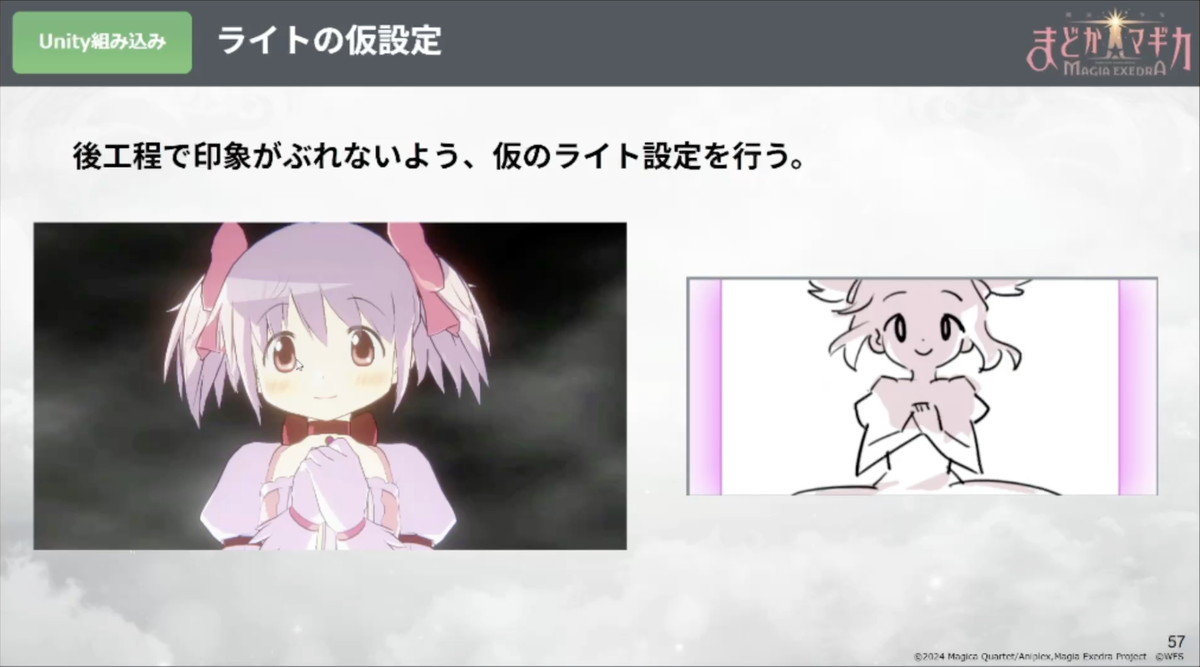

また、後の工程で実施するエフェクト・ポストエフェクト作業の際に場面の印象がぶれないように、この工程で仮のライティングを施します。

絵コンテに逆光などの指定がある場合は、メインライトの位置を調整して逆光の状態にしておく

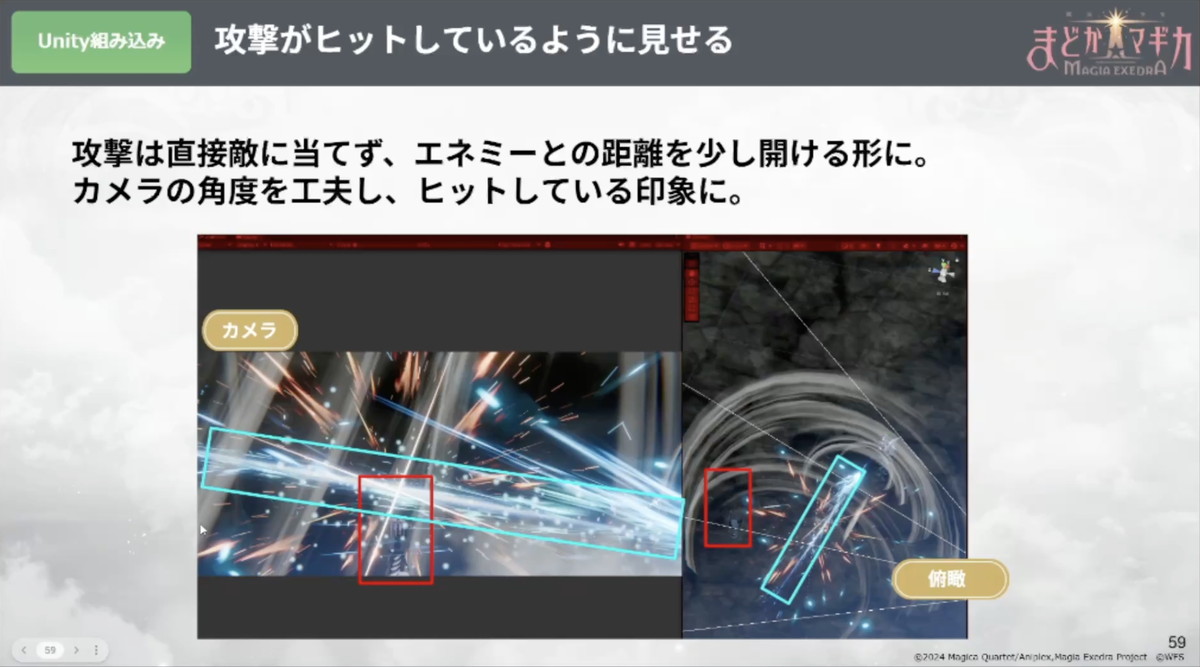

仮ライティングまで作業を終えたら、エネミーの表示確認を行います。

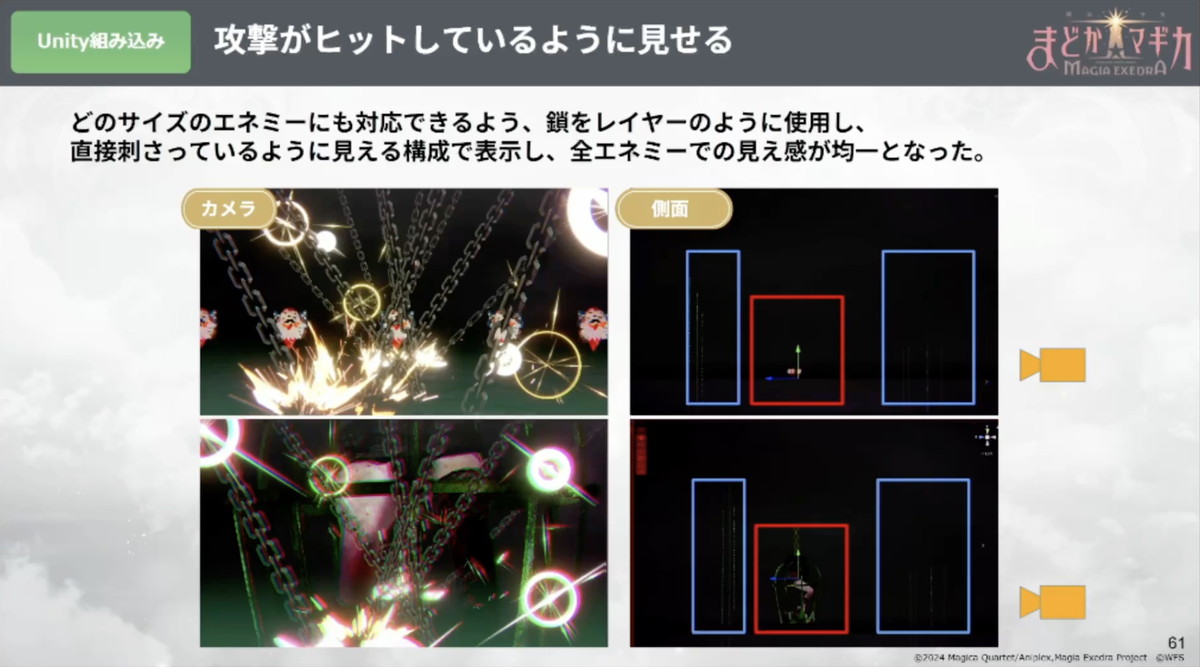

美樹さやかの必殺技演出を例に挙げると、縦横無尽にエネミーを切りつけているように見える映像ですが、Unity上のデータではエネミーとキャラクターのめり込みを回避するため、エネミーの少し手前の座標を攻撃しています。

赤枠がエネミーの位置、水色枠が攻撃エフェクトの位置。カメラの角度を調整することでさやかの攻撃がエネミーにヒットしているように見せている

本作の必殺技は単体のエネミーに攻撃するパターンと、複数のエネミーが対象となるパターンの2種類が存在します。

エネミーの数に関係なく被弾しているように見せるため、着弾エフェクトなどを可能な限り画面の広範囲に表示させています。

着弾エフェクトの表示範囲について、二葉さなの必殺技演出を例に紹介。さやかと同様に鎖を直接エネミーに触れさせず、やや手前と奥側に指し挟むことで、拘束された印象を創り出している

また、サイズが異なるエネミーでも同じように攻撃がヒットした見え方にする工夫も紹介されました。

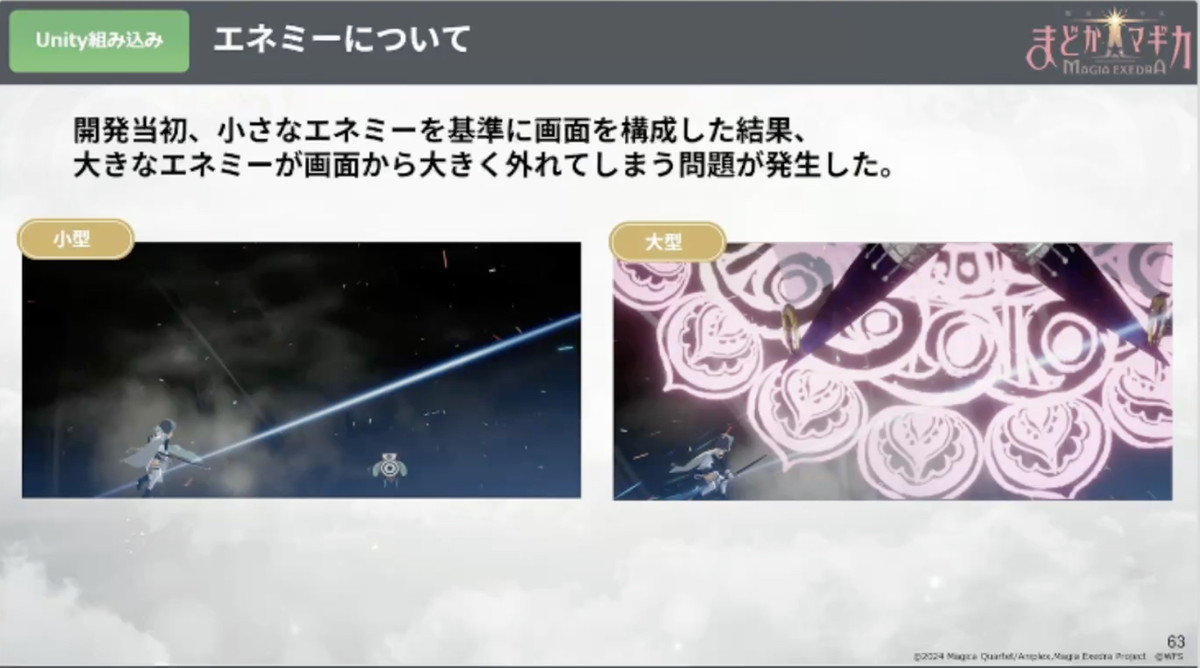

本作には1メートルほどの小型エネミーから雲を突き抜けるほど巨大なエネミーまで、大中小さまざまなサイズのエネミーが登場します。

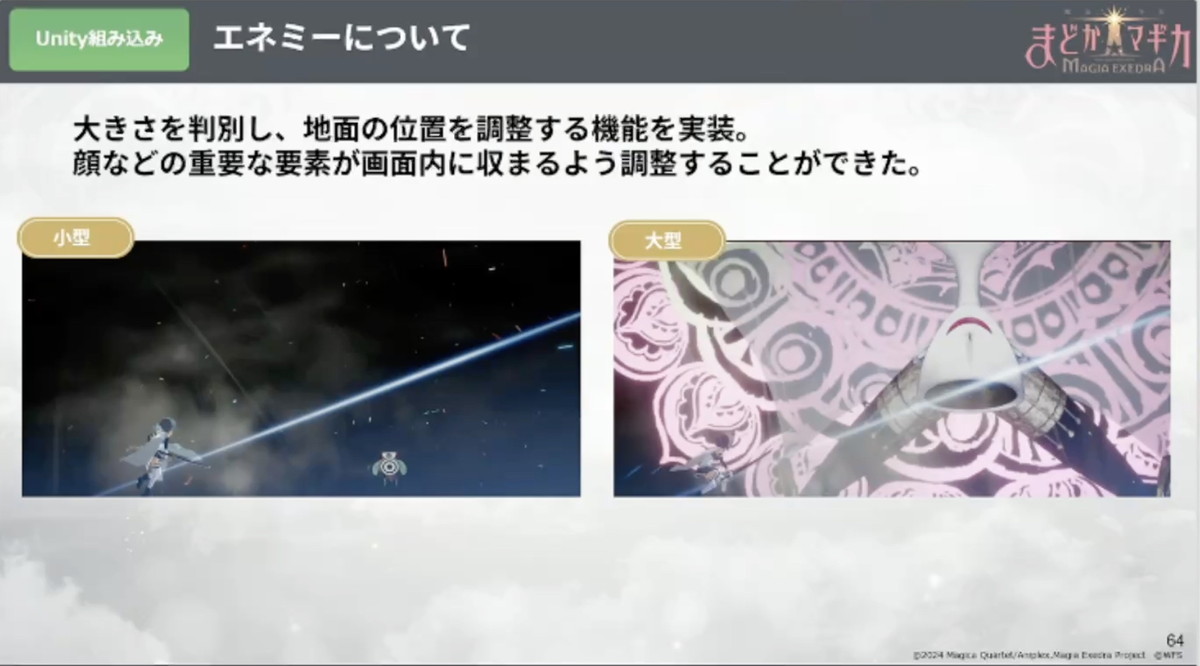

巨大エネミーが画面外に見切れて、攻撃の射程外にずれてしまう不具合を防ぐため、エネミーのサイズに合わせて表示位置を調節する仕組みを導入しています。

小型エネミーを基準に座標を調整した結果、「舞台装置の魔女」などの大型のエネミーは顔などがカメラビュー外に見切れてしまったという

サイズに応じてエネミーの表示位置を調整することで、顔などの重要な部位を画面内に収めることが可能に。

この機能はタイムライン上でON/OFFを制御。演出内容に応じて切り替えている

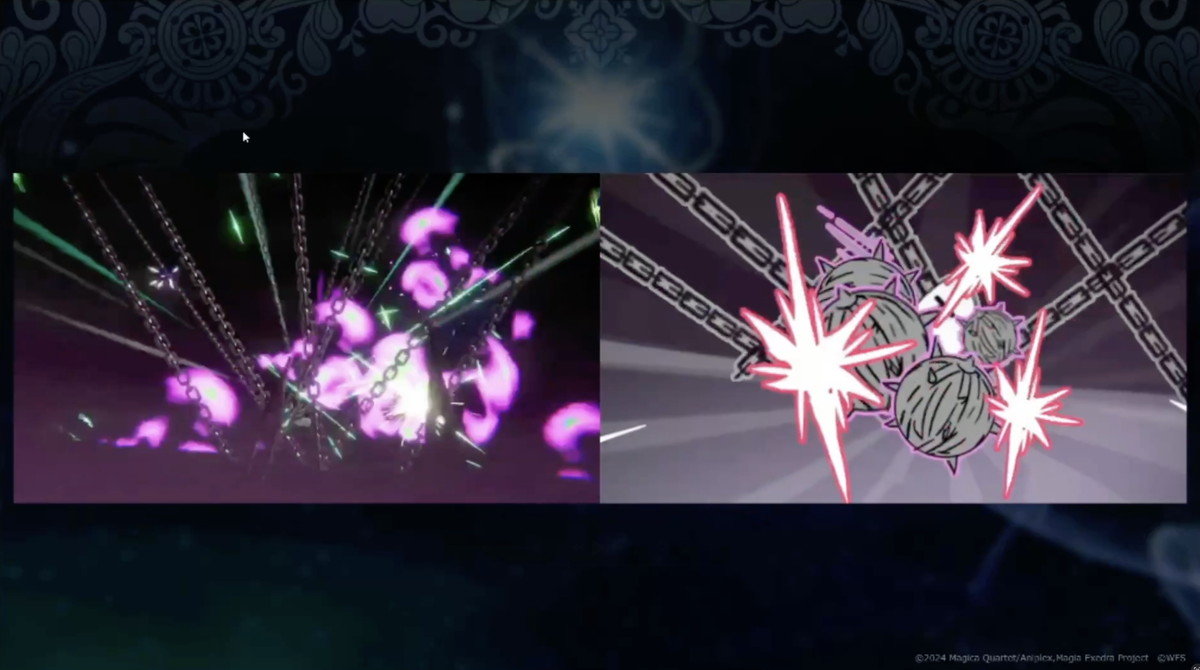

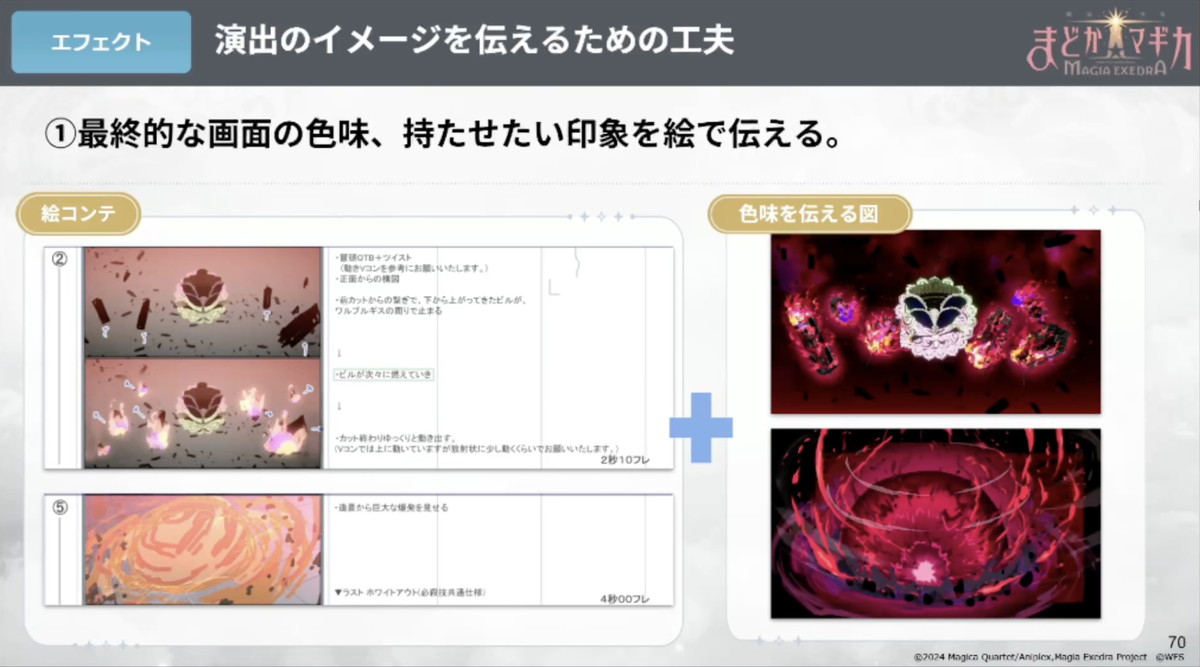

世界観を統一するため、エフェクトの完成イメージを社内外で共有

『まどドラ』のエフェクトはf4samurai・スパークの2社に外注し、WFSは主に完成イメージの共有や、エフェクトのレビュー・フィードバックを行いました。

エフェクトは「SPARK GEAR」を用いて作成。セルルック調のビジュアルが本作と高い親和性を発揮し、画面内にコントラストをもたらしており、演出を盛り上げる重要な要素となっています。

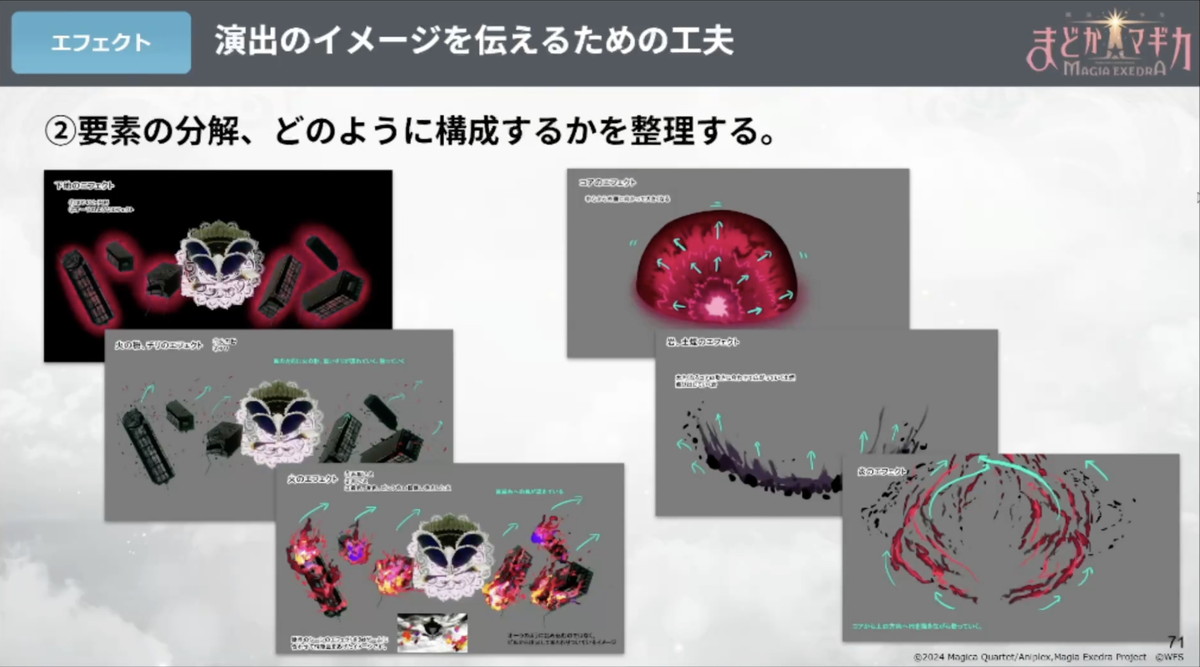

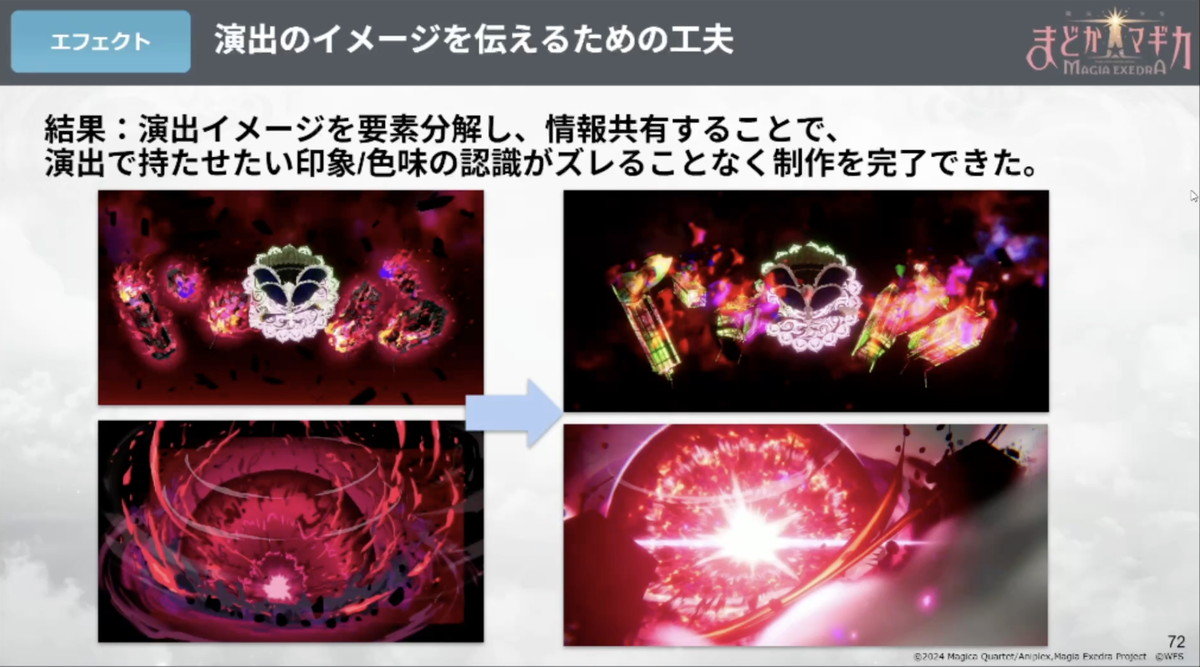

演出制作の工程を分業する上で、認識やイメージを正確に共有する工夫として、「舞台装置の魔女」のエフェクト制作過程を例に紹介されました。

「舞台装置の魔女」は物語を締めくくるバトルで登場するため、重厚な雰囲気、ユーザーに与える絶望感などをコンセプトとしています。

演出の方向性を的確に伝えるために、コンテとは別途でイメージ共有用の資料を作成しました。

ビルがまとう炎や爆発など、特徴的で複雑な要素をもつエフェクトは、構成要素を細分化して整理した資料を共有しました。

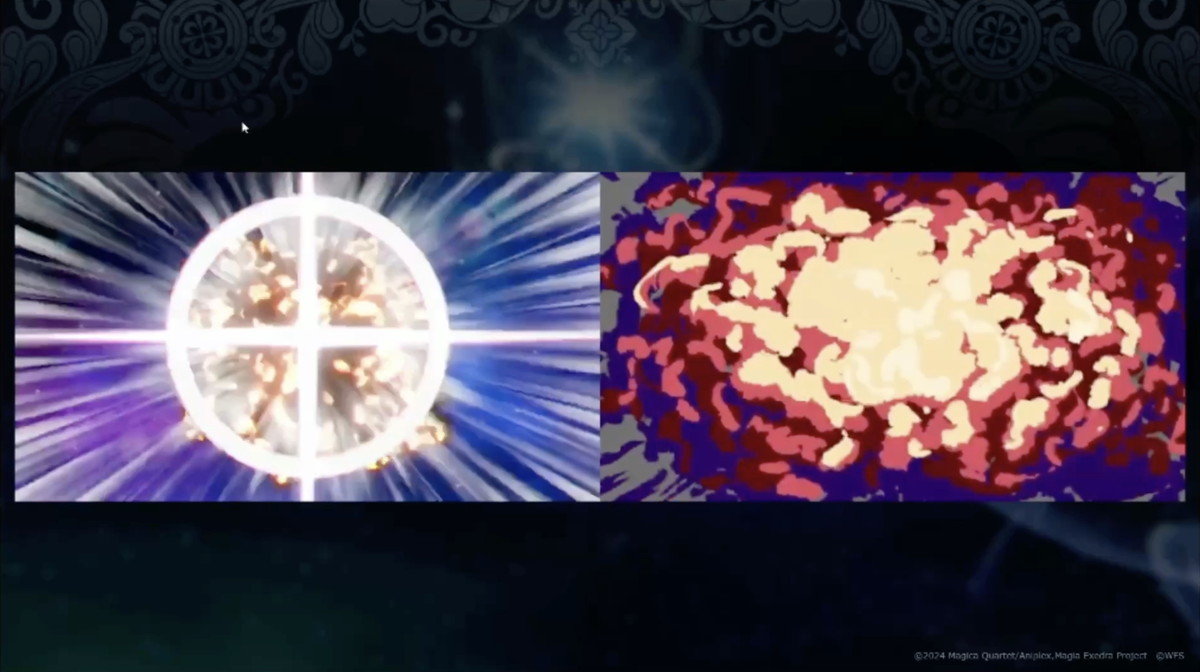

社外に共有したイメージ資料(画像左)と、完成した演出(画像右)

かわいさ・かっこよさ・神秘性――魔法少女の多彩な魅力を描き出すライティング

続いて金子氏より、Unity上でライティングを調整する工程について紹介されました。

ライティング工程では主に以下の3つの作業を行います。

- メインライトの方向設定

- 色調補正によるトーン演出

- 追加光源による演出強化

➀メインライト(キーライト)の方向設定

『まどドラ』の必殺技演出では各シーン専用の背景セットが用意されており、その背景にはあらかじめメインライトが設定されています。

このメインライトの角度や強さなどをタイムライン上でカットごとに調整し、キャラクターの見え方を最適化していきます。

メインライトを初期設定のまま調整していない状態(画像左)では、キャラクターの顔に意図しない影が落ちているなど、不自然な見た目となっている。

ライトの角度を調整して(画像右)、表情がしっかり見える自然な見た目へとブラッシュアップする

➁色調補正によるトーンの演出

メインライトにはカラーのパラメータが用意されており、これを使ってキャラの色合いを調整します。カットの内容に合わせて適した色合いを選択し、画面の雰囲気を高めます。

周囲の炎のエフェクトに合わせて、メインライトにオレンジの色を設定(画像右)

ライトのパラメータ以外にも、シェーダーを用いてキャラクターに上段で色合いを乗せることでも色調を調整可能。

特定の色だけを変えたい場合や、ライトでは表現しきれない色合いなどは、シェーダー機能を補助的に活用しています。

キャラクターの影の部分のみを暗くしてコントラストを強調したり(画像中央)、キャラクター全体に乗算で色を乗せて暗いシーンへと調整したり(画像右)と、シェーダー機能で色調に補正をかけている

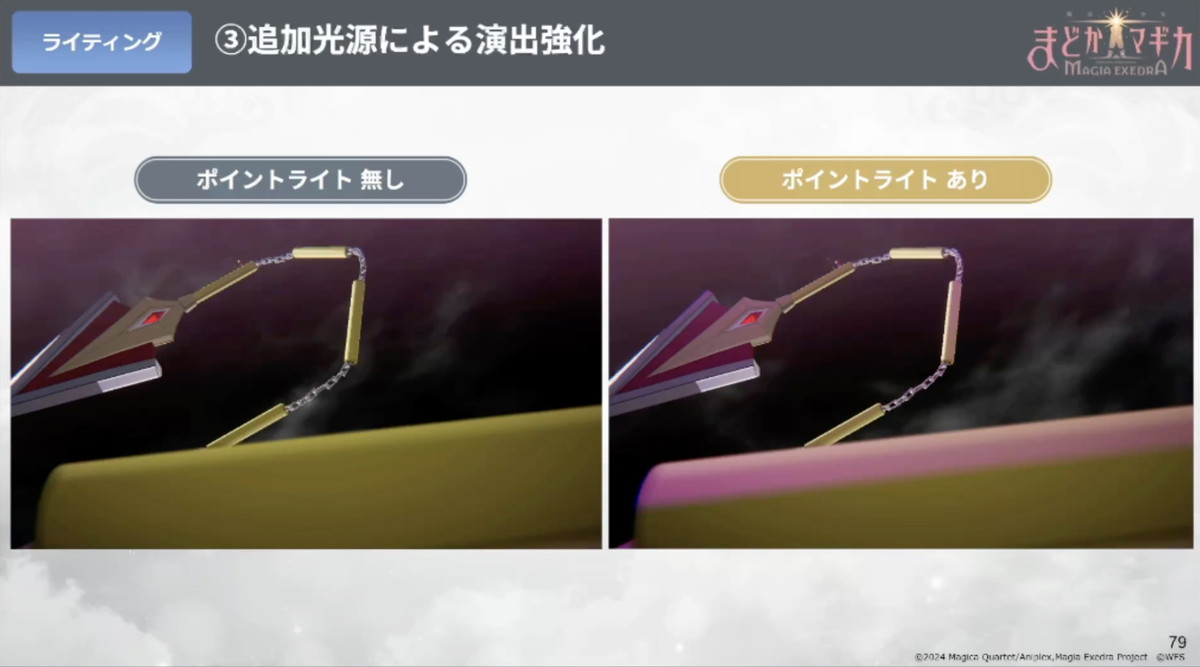

➂追加光源による演出の強化

画面クオリティをさらに向上させるため、追加で光源を配置して演出を強化します。

例えば下の画像においては、4つのポイントライトを配置して武器の照り返しの色を加えることで、画面の情報量を増やしています。

メインライトのみ使用している状態(画像左)と、追加のポイントライトを加えた状態(画像右)

また、下の画像ではキャラクターの縁にかかるリムライトや、影の暗い部分に薄く色を乗せるフィルライトなどを加えています。

五十鈴れんの必殺技演出を例に、ライティングの工夫を紹介

五十鈴れんの必殺技演出は、コンテ工程でも紹介したように「光を綺麗に見せたい」意図で作られています。

彼女の魅力を最大限に表現するべく、「かわいさ」「かっこよさ」「儚さ」という3つのキーワードをもとにライティング演出を組み立てました。

キャラクターのかわいさはもちろんのこと、強大な敵と戦うかっこよさ(勇ましさ)、少女としての儚さなどが共存する演出を目指したという

必殺技演出は、15秒で構成されています。

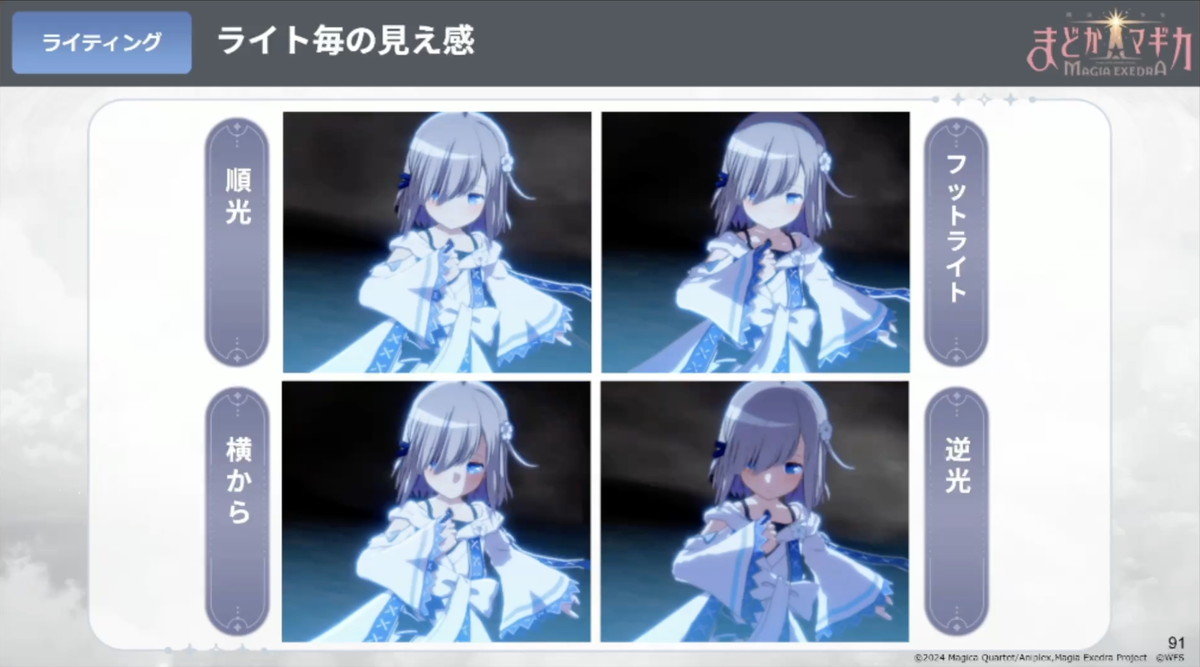

既定の尺内に3つのキーワードに沿ったライティングを施すため、フットライト・逆光・順光の順番でライティングを切り替えることで、展開の変化や演出の豪華さを高めています。

【➀フットライトで神秘性を演出】

冒頭では足元から光を当てることによって、キャラクターの上部に影を作り、上から降り注ぐ通常の光源とは違った特別な雰囲気を演出しています。

【➁逆光でかっこよさを演出】

フットライトで神秘的な印象を強めると同時に、儚さ、画としてのかっこよさを逆光で表現しています。

技を発動する際に杖を振り上げる動きに合わせて、カメラアングルを調整し、キーライトを逆光に変更。

発行する杖を背後に回すことで自然な形で逆光のカットを挟めるようにしています。

キャラクターの後ろが光源になることで、顔などに大きく影がかかり、技を発動する直前の一瞬の特別感を高めている

【➂順光でかわいい表情を見せる】

必殺技が決まった後のバストアップでは、キャラクターのかわいい表情をしっかりと見せるため、順光をベースにシンプルなライティングを施しました。

表情を見せたいカットでは、特殊なライティングはノイズになってしまうことがあるため、わかりやすい光源を設定にすることが多い

同じポーズやカメラでも、ライトの方向によって見た人に与える印象は大きく変化する

アニメ風の撮影効果をUnityで再現するポストエフェクト

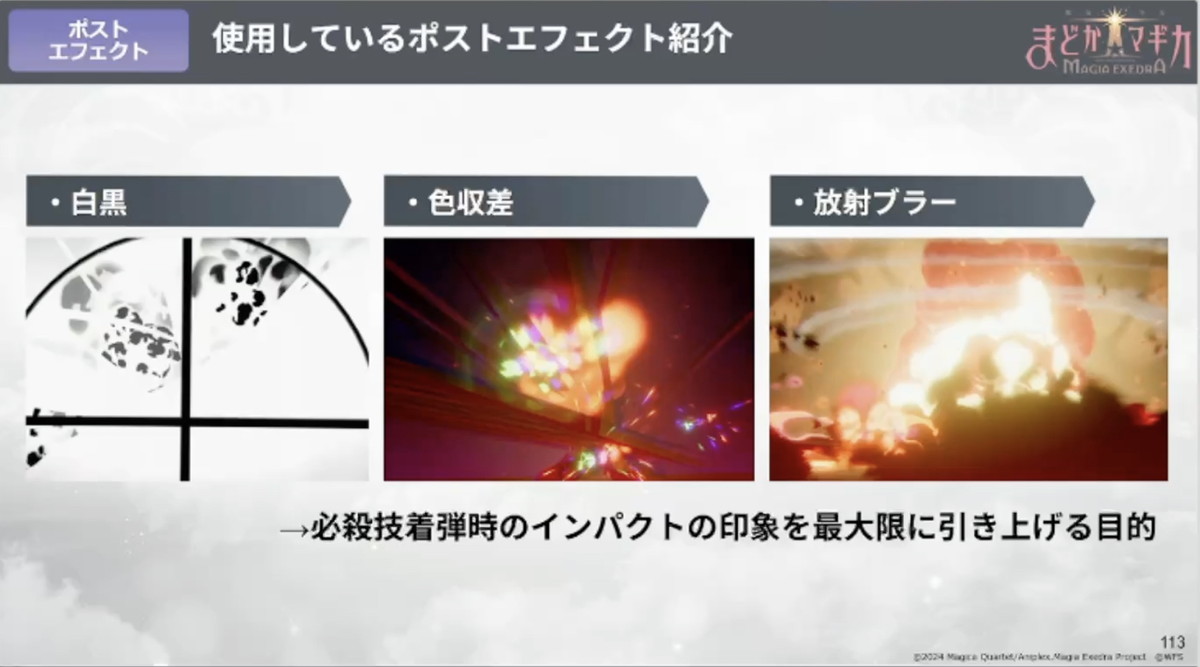

金子氏は引き続き、ポストエフェクト工程についても紹介。

ポストエフェクト工程は、すべての作業をUnity上で行っています。

本作の必殺技演出で用いられたポストエフェクトのうち、講演では使用頻度が高かったものや、演出的にこだわった点があるポストエフェクトが紹介されました。

アニメの撮影を意識した画づくり

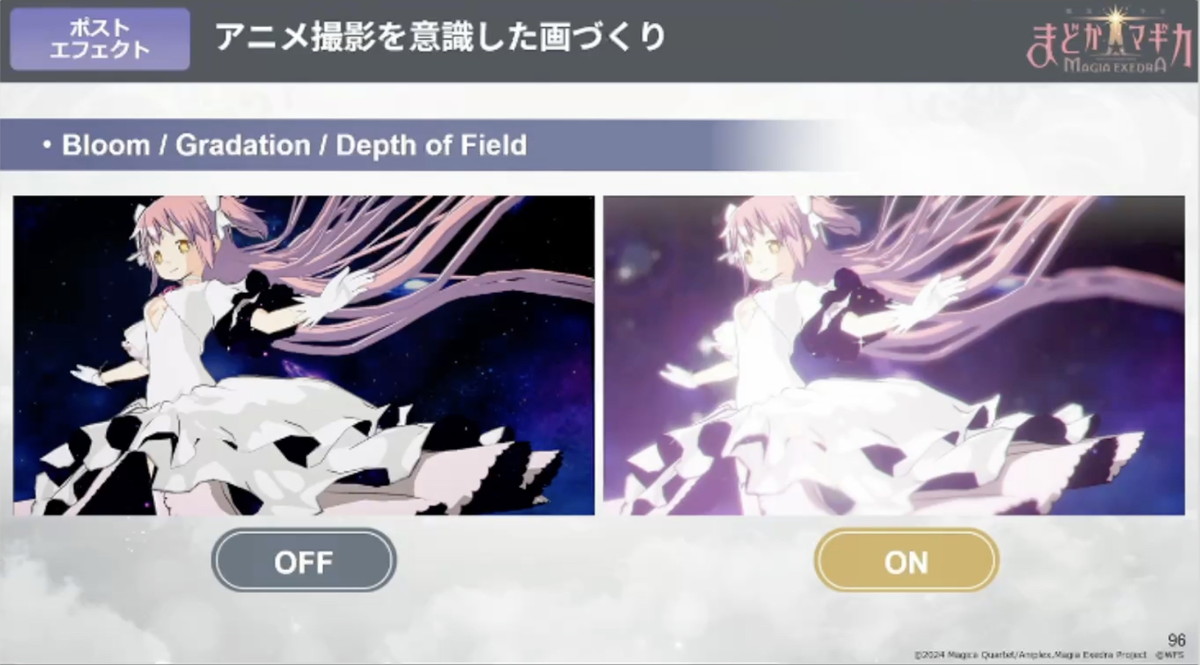

『まどドラ』はアニメ原作のIPなので、アニメのような画づくりを行いたいという目的から、「Bloom」「Gradation」「Depthh of Field」の3種類が多くの必殺技演出で使用されました。

Bloom/Gradation/Depthh of Fieldを施す前(画像左)と後(画像右)の比較

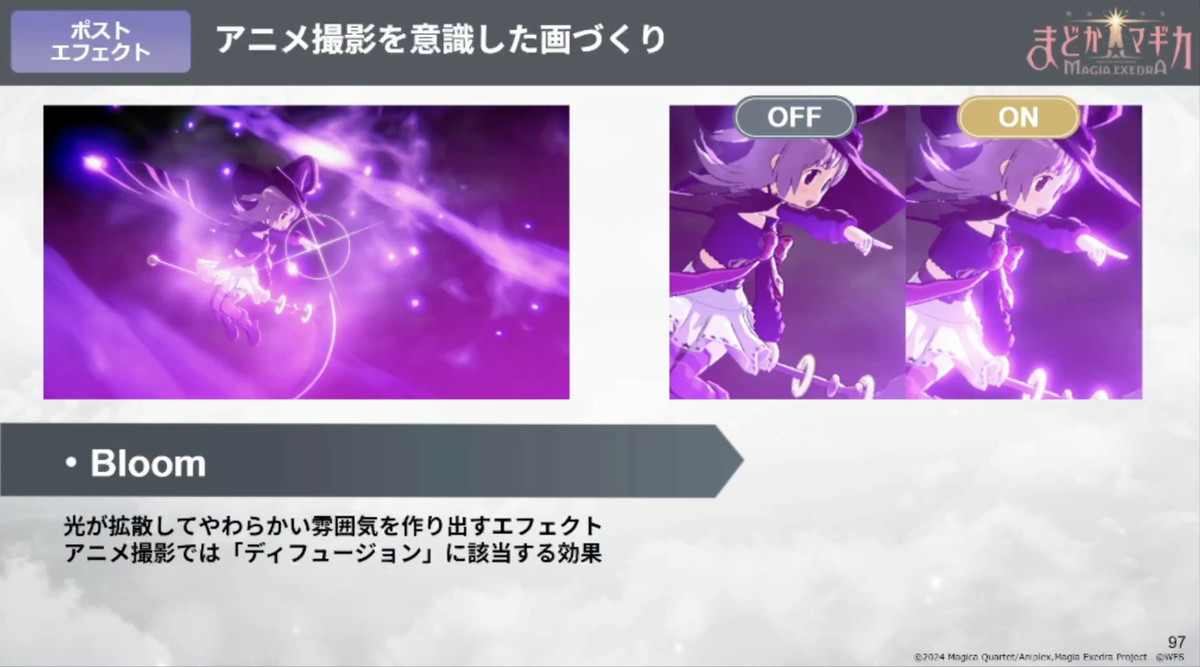

【➀Bloom】

光を拡散させて柔らかい雰囲気を作り出すエフェクトです。

アニメの撮影処理における「ディフュージョン」に該当します。

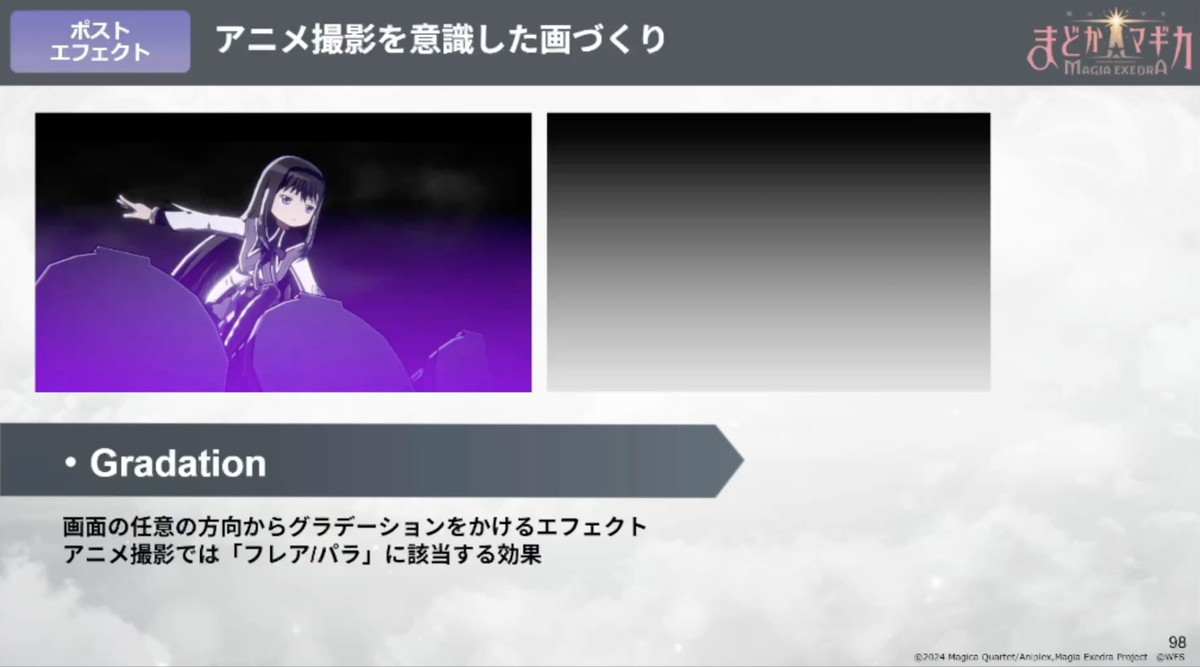

【➁Gradation】

画面の任意の方向からグラデーションをかけるエフェクトです。

アニメの撮影においては、明るい色合いで光のグラデーションを加える「フレア」や、暗い色でグラデーションを足す「パラ」がこれに該当します。

【➂Depth of Field(DoF)】

レンズの被写界深度を表現するエフェクトです。

視線を注目させたい主題の部分がある場合に、ピントが当たっていない部分のぼけ感を強調して、視線誘導をわかりやすくする目的などで利用します。

必殺技演出のほか、シナリオ中に再生されるカットシーンムービーなども必殺技の演出チームが制作しているという。

カットシーンはプリレンダー動画としての実装になるため、仕上げ処理はAfter Effectsで行なっているが、Unityによるポストエフェクト処理と印象の差が大きく出ないように作業方針を揃えている

色収差エフェクトの活用法

アニメの撮影処理をイメージしたポストエフェクトを施した後、必要に応じてカットごとに追加の処理を加えていきます。

講演では「色収差」(※)に関するエフェクトの使用事例を紹介。

※ 実写カメラで撮影した際にレンズを通した色相がずれる現象をデジタル上で再現する処理

色収差はお洒落な印象を与えることができる一方で、むやみに多用すると同じような印象のカットが続き、かえってチープに見える恐れがあります。

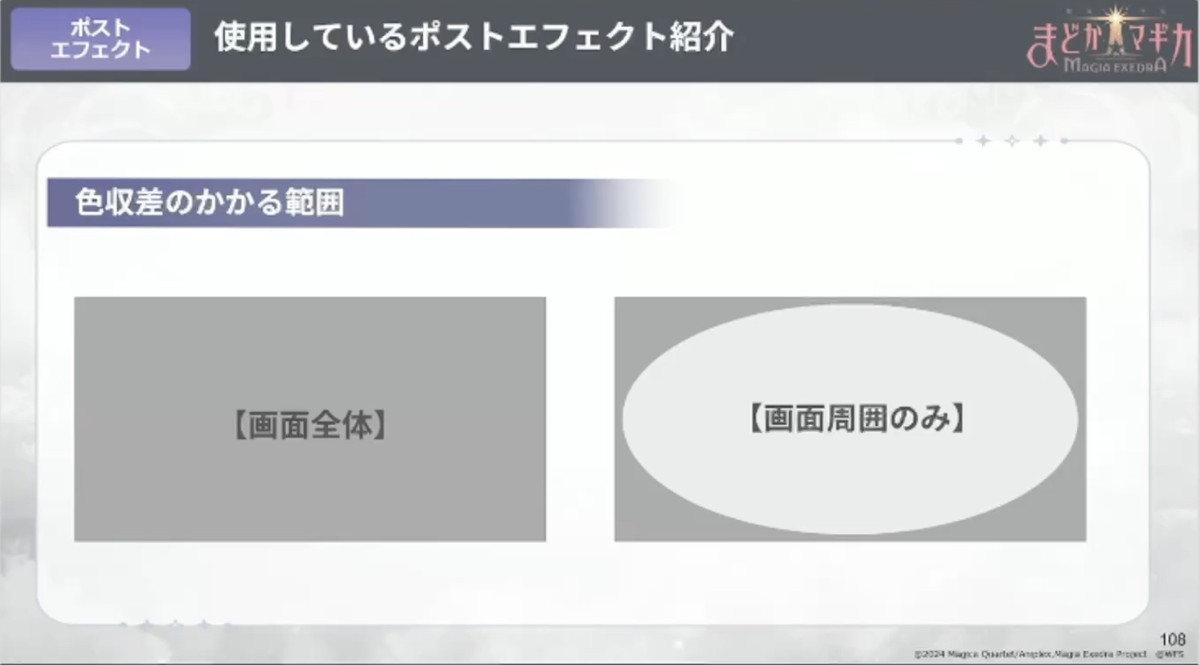

『まどドラ』では、画面全体にかかる色収差と、画面の周囲にのみかかる色収差の2種類を実装して、演出内容によって使い分けています。

色収差の活用例として、画面全体にギリギリ目視できる程度の微かな処理を入れると同時に、画面の周囲にやや強い色収差処理を乗せることで、色ずれを悪目立ちさせない手法が紹介されました。

意識してないと色収差に気づかないかもしれないが、よく見たら気づくといった塩梅を基準にしている

画面周囲にのみ処理を乗せる方法を用いると、画面の情報量を上げるだけでなく、視線を中心に誘導する効果も見込むことができます。

画面周囲を暗くするビネットや、画面周囲にブラーを入れる処理によっても同様の視線誘導を行える

攻撃ヒット時のインパクトを印象づける際にも色収差を使用しています。

そのほか、モノクロエフェクトや放射ブラーなどもふんだんに活用。必殺技演出はゲーム内でも最上位の技になるので、その強さ・派手さ・格好良さを各種エフェクトで印象付けています。

必殺技がヒットした様を強調するために、様々なポストエフェクトをフレーム単位で使い分けている

「キャラクターの魅力を、最大限にユーザーへ届ける」というミッションのもと、「原作再現+進化」をキーワードに掲げられた『まどドラ』の必殺技演出。

コンテの整備や外部会社との密な連携を通して共通の指針を定めることで、完成形に対する統一的な認識・安定したクオリティで制作が進められました。

講演の最後には、「原作ファンはもちろんのこと、これから『まどドラ』に触れてくださる方々にも、演出を通して『魔法少女まどか☆マギカ』の魅力をお届けしていきたいと思っています」と述べられ、講演が締め括られました。

『魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra』『「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」の必殺技演出を徹底解剖! -キャラクターの魅力を最大限にファンに届けるためのこだわり-』CEDEC2025

フリーランス編集者&ライターほか。総合商社プラント営業>CM系オフラインエディター>CGWORLD>Vook>独立。Hello, I’m a Japanese editor focus on film, video & digital contents.

https://www.linkedin.com/in/arhtn3109/