登壇したのは株式会社ジーン開発本部でディレクターを務めた秋山 惟行氏(左)と同社開発本部の技術部に所属する前田 勝年氏(右)

スーパーファミコン時代に登場した『ロマンシング サ・ガ2』はプレイヤーが皇帝となり、世代交代を経てプレイアブルキャラクターが次々に変わっていくことで、一人の人間の一生では得られないような経験を積み上げていきます。

当時もユニークなゲームだったが、今見ても結構ユニークなRPGだと秋山氏

この特徴のある『ロマサガ2』をどのようにリメイクしていったか、秋山氏は大きく3つのポイントにまとめました。

- フリーシナリオ

- 年代経過と戦闘回数で敵が強くなる

- 年代経過でプレイアブルキャラが変わる(数が多い)

講演では、これらのポイントをどうリメイクしたのかに加え、そのために使ったツールやデータ管理方法、スーパーファミコン時代のゲームをリメイクするうえでの課題、開発を進めるうえで大事にしたことを語りました。

フリーシナリオ黎明期に生まれた、現代でも実装が難しい『ロマサガ2』原作の要素

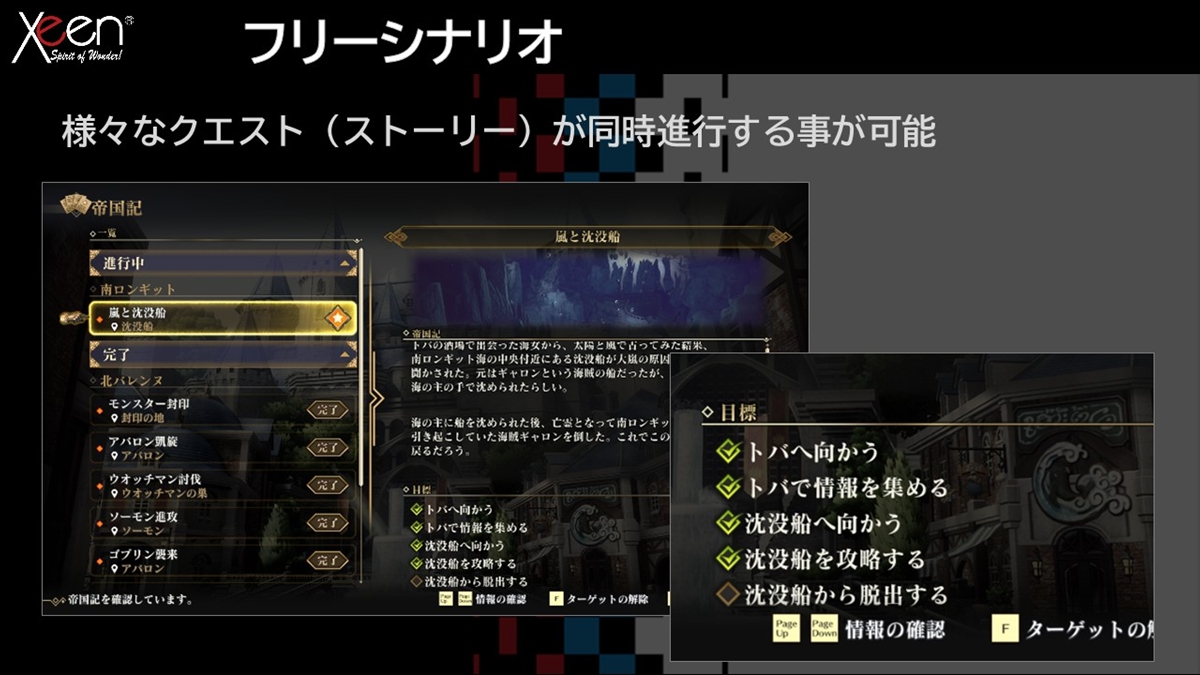

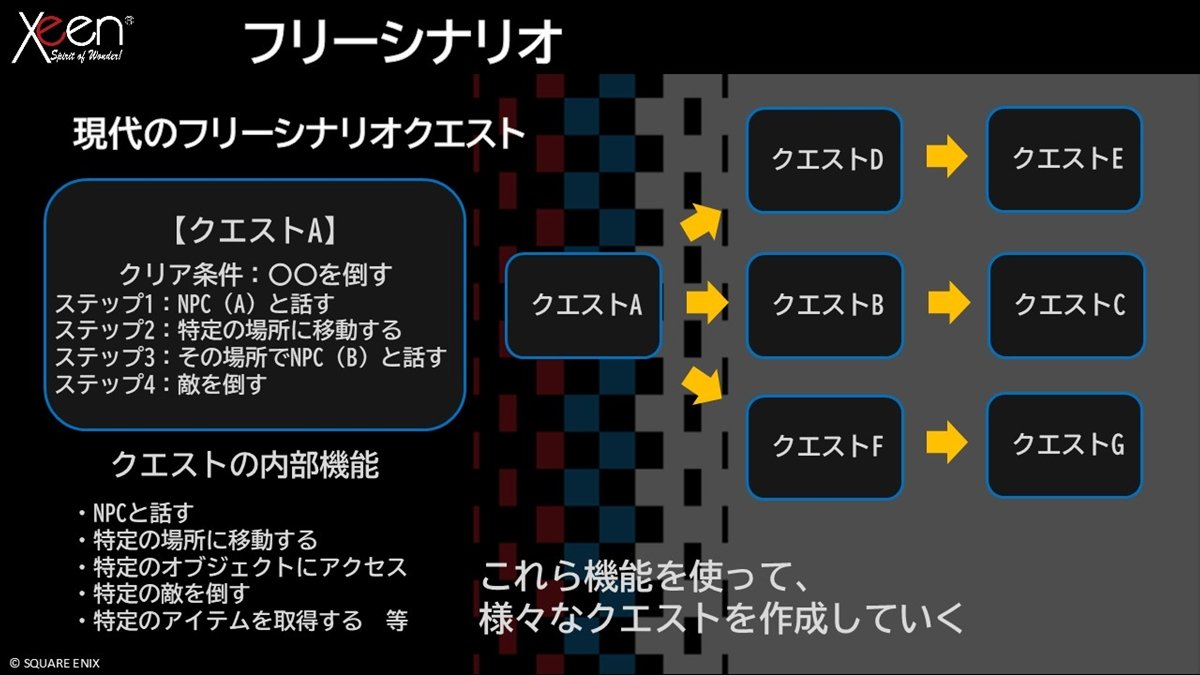

フリーシナリオは昨今のゲームでは珍しいものではありません。さまざまなクエストが同時進行するゲームも多々あります。こうした現代のフリーシナリオの実装は、フリーシナリオのクエストのクリア条件が「●●を倒す」であれば、「NPCと話す」「特定の場所に行く」といった行動をブロック単位で追加し、クエストを作成すると秋山氏。

ブロックA→B→Cと一本道で進行する場合にもブロックD・Fのように別のブロックに進行する場合にも、ブロック単位で完結するため、他のクエストに影響を与えません。

クエスト達成までの道筋がブロック単位でまとまっているのが現代のクエスト実装方法

ブロック単位の管理は、クエストが分岐していく場合にも管理がしやすく、メンテナンス性も良い

しかし、『ロマサガ2』リリース当時はフリーシナリオのゲーム自体があまり存在しておらず、リメイク版の制作においても、先述のようなノウハウを使って作りやすくなるものではありませんでした。

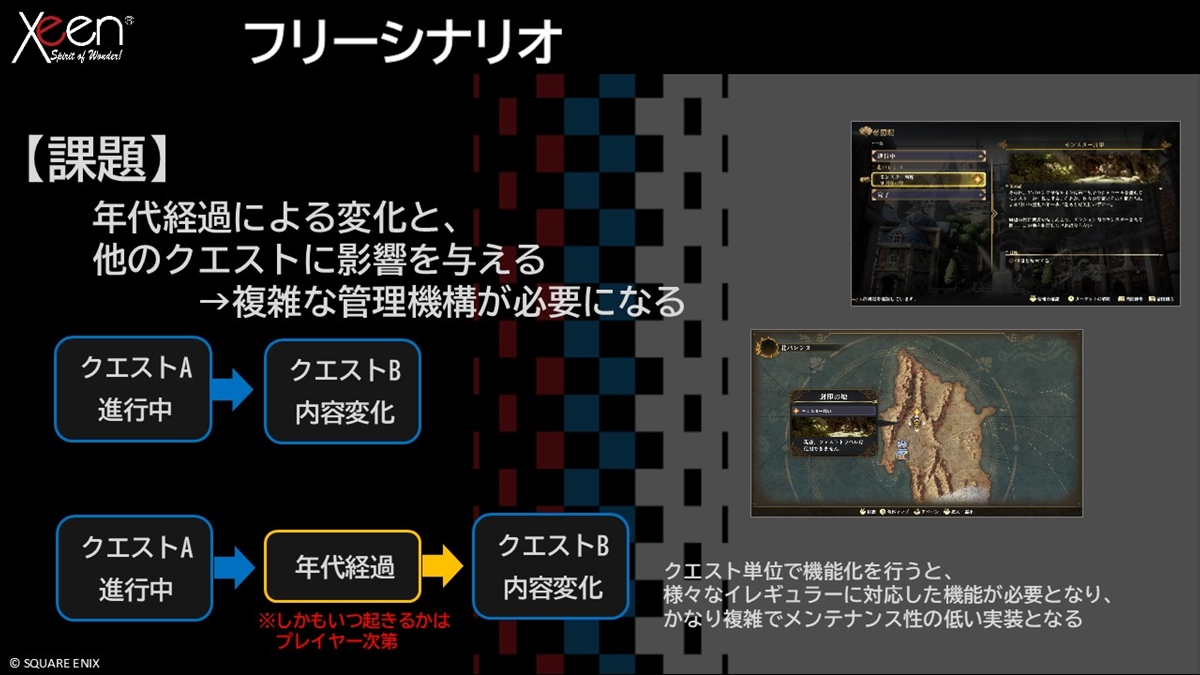

例えば、あるクエストの進行内容によって別のクエストの内容が変わる、というものや、プレイヤーが年代の変化をいつ起こすか分からないという要素です。年代の変化は、後に起こるクエストの内容も変えてしまうため、さらに複雑です。

そのため、クエストをブロック単位で実装するのは困難だったと秋山氏は述べています。

クエストにイレギュラーの対処をすると拡張性・メンテナンス性も低くなってしまうことが課題だった

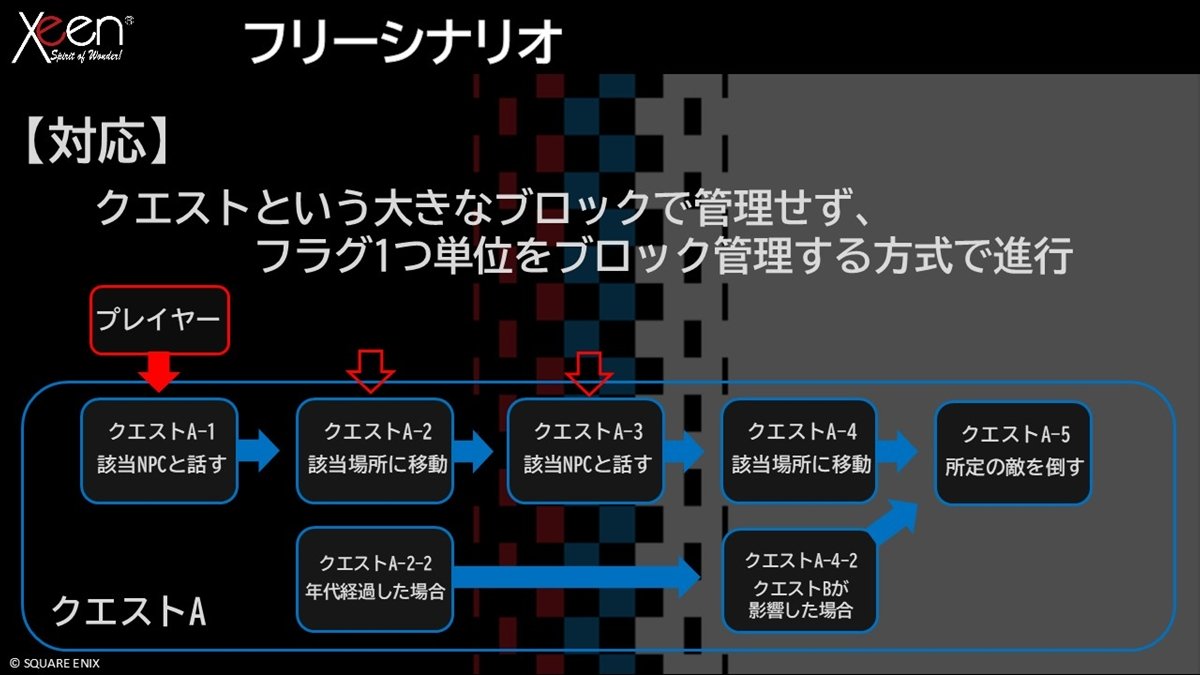

そのため、本作ではクエスト単位で管理せず、フラグひとつひとつを分割してブロックとして実装したと秋山氏。これによって、年代のジャンプや他のクエストに影響を与える点といった『ロマサガ2』の特徴を実装しつつ、リスクもある程度軽減できたとのことです。

この方法のメリットは、デバッグ機能でも進行が再現しやすく状況を確認しやすいことや、処理の組み替えに対する耐性が高いことでした。

『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン(以下、リメイク版)』では、『ロマサガ2』のまま3DのRPGにするとNPCのセリフなどゲーム内容が物足りなくなったり、不自然に見えたりしたため、いったん組んだ後に実際にプレイしながら不足する内容を追加しています。この際、フラグ毎にブロック管理していると、処理の組み替えや、不具合発生時のプレイヤーの状況が確認しやすかったそうです。

デメリットについては、クエスト数が多くなったことによるセーブファイルの占有率の高さや、クエスト単位で実装していないことによるデータサイズの予測しづらさを秋山氏は挙げました。また、パーツはスクリプトに近い実装になったので、作業担当者ごとの癖などが反映されがちで作業担当者の依存度が高くなってしまったとのこと。

こうしたデメリットはあるものの、『ロマサガ2』の特徴を活かしつつ、リスクヘッジなども考えると「ベストに近いベター」に落とし込めた制作フローなのではないかと秋山氏は評価しました。

3D化で敵の使用メモリ予測が困難に――戦闘回数で敵が強くなる

次のポイント「年代経過と戦闘回数によって敵が強くなる」という点は、『ロマサガ2』の特徴と仕様がそのまま課題となったと秋山氏は言います。

『ロマサガ2』には一般的なレベルの概念がなく、スキルやHPなどが個別に成長します。一方、敵の強さは戦闘回数で変わり、フィールドによって変わるものではありませんでした。

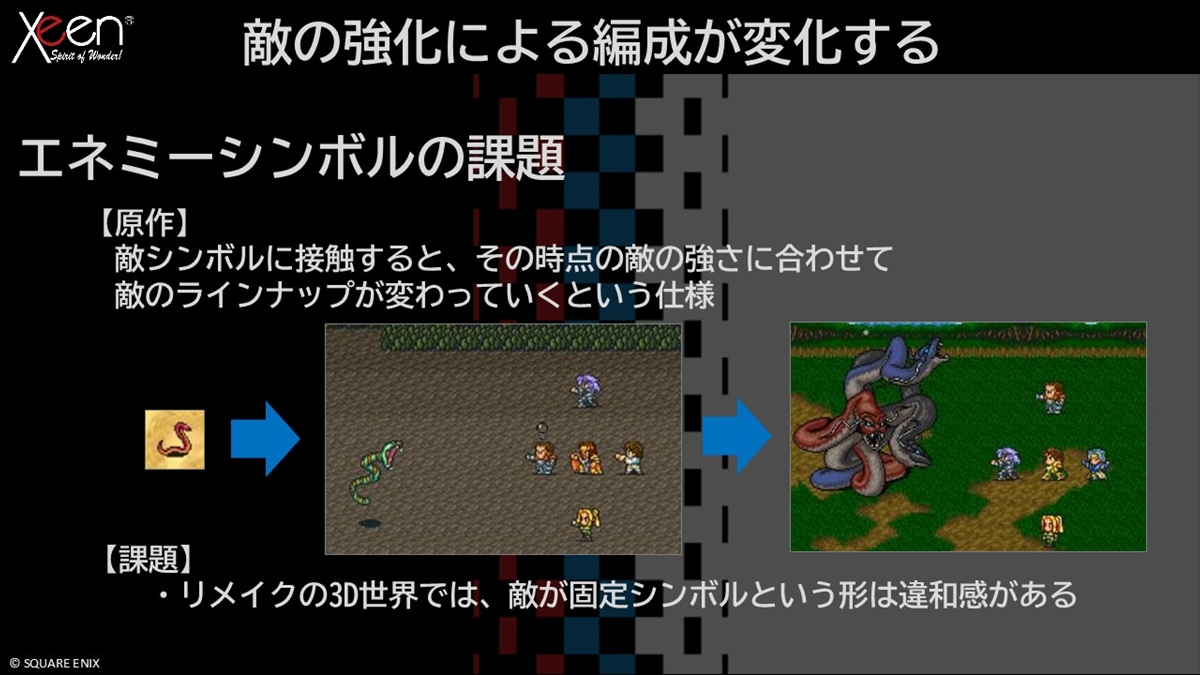

また、『ロマサガ2』に採用されているシンボルエンカウントは、敵シンボルに接触すると戦闘が発生しますが、同じシンボルでも敵のラインナップが変わります。例えば、蛇のシンボルにエンカウントすれば、序盤は小さな蛇が登場しますが、終盤は強敵の蛇に変わります。

これらの要素はリメイク版を作る際の課題となりました。

シンボルエンカウントを単純に3D化すると臨場感がなくなる

リメイク版の開発段階では「敵が固定のシンボルだと違和感があるのでは」との意見が、スクウェア・エニックス側との議論で提起されたとのこと。3D化した際に、フィールドに単に「蛇種族」を示すシンボルをいくつも配置すると、ビジュアル的にも単調で臨場感にも欠ける印象になってしまったと秋山氏。

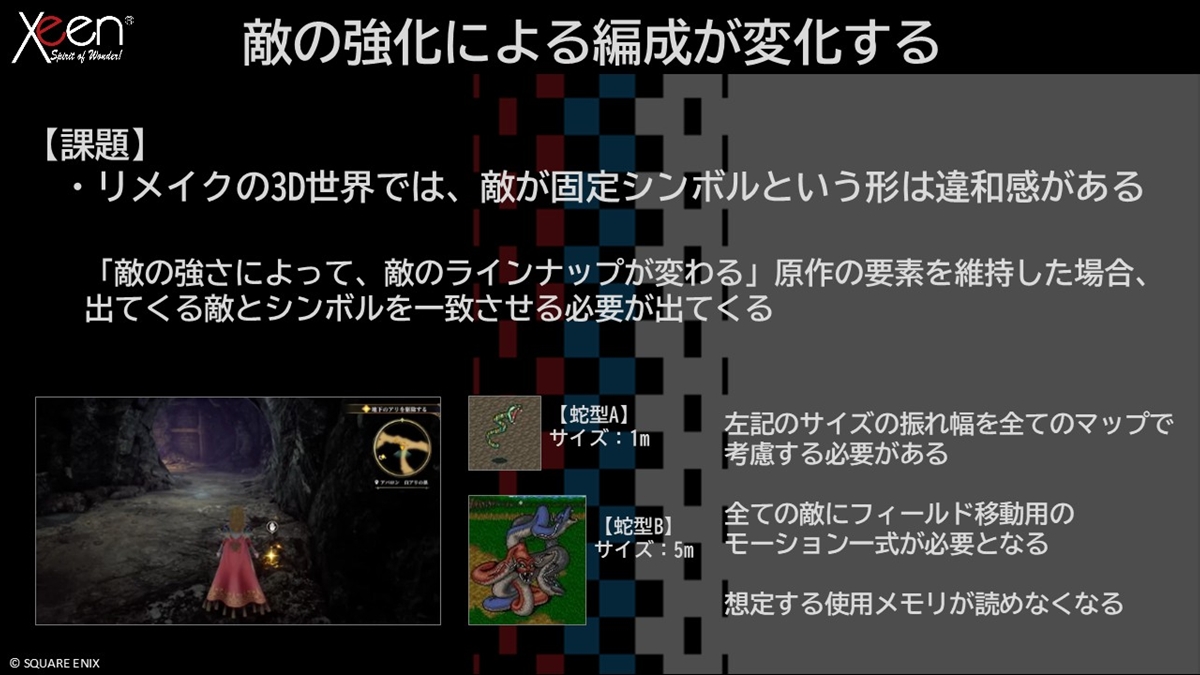

敵の強さが変われば、大きさも変わる。では、マップは?

先述のシンボルエンカウントの問題を解決し、かつ、同じシンボルでも敵の強さが変わっていくという『ロマサガ2』の要素を維持するためには、シンボルと敵を一致させなくてはなりません。

そうすると、洞窟にモンスターを配置する際には、序盤の小型のモンスターだけでなく終盤に登場する大型のモンスターも配置する可能性を考慮する必要があります。マップ作成においては、小さな敵も大きな敵も歩くことができるデザインをしないといけません。

しかし、そうすると終盤のモンスターを想定した大きな空間ばかりのマップになってしまいます。また、メモリの使用量をどれくらい想定すればいいかも分かりません。

終盤の敵は5メートル程度になることも。そのサイズの敵がどこにでも現れる想定をすると、フィールドはすかすかになってしまう

『ロマサガ2』から仕様を変えて解決

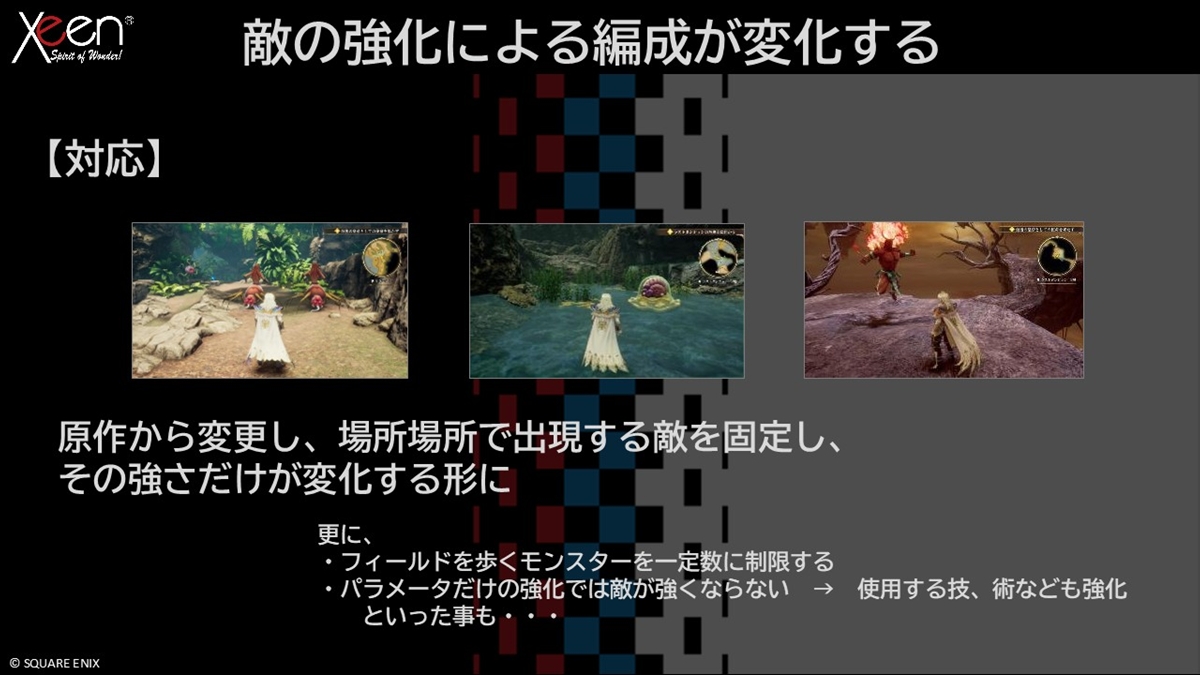

この問題は『ロマサガ2』に変更を加えて対応。場所によって出現する敵を固定し、強さだけを変更したと秋山氏は語ります。

また、『ロマサガ2』のモンスターはドット絵で描かれており、中には歩くことができない形状のモンスターも存在しました。こちらは歩行できるモンスターとセットで登場させて解決しています。

容易に「詰み」となる敵の強化要素を現代でどうアレンジするか

『ロマサガ2』では、敵が強くなるトリガーとなる「戦闘回数」に逃げた場合も含まれます。強さに応じて敵の編成が変わる仕様も相まって、終盤は接触するだけでボス級の敵とエンカウントしてしまうことが起きたそうで、秋山氏自身も初めてプレイしたときは詰んでしまったと言います。実際、『ロマサガ2』の続編である『ロマンシング サ・ガ3』では、戦闘回数で強化される要素は受け継がれていますが、トリガーは「勝利回数」に変更されています。

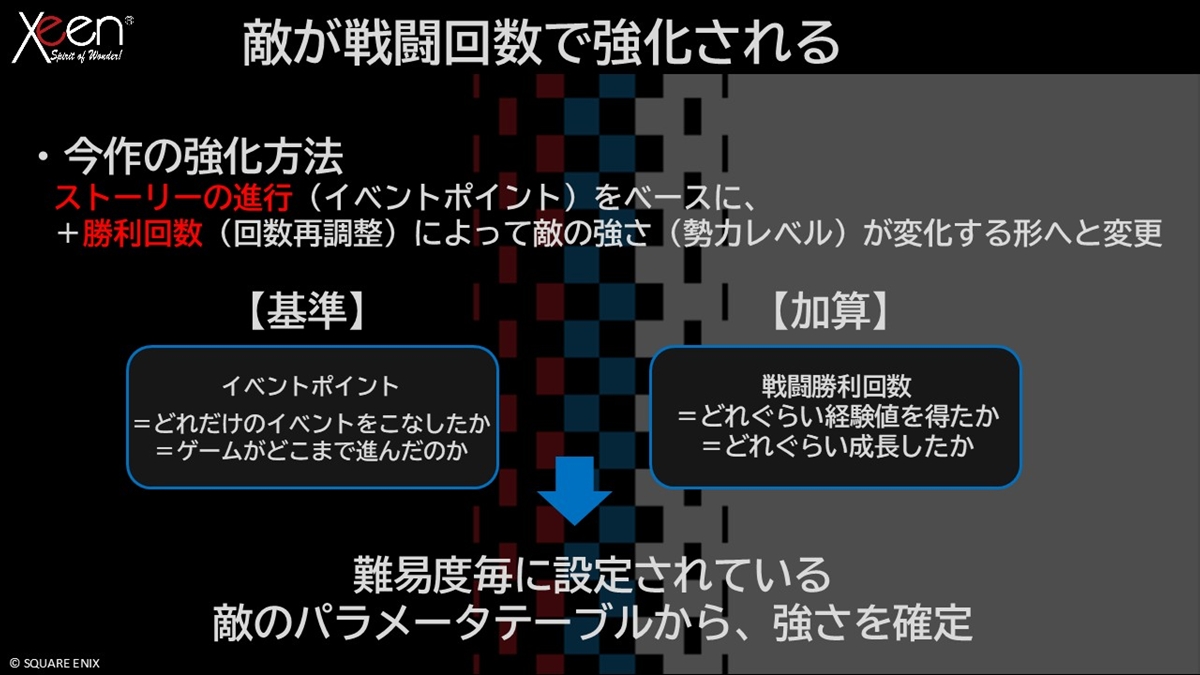

リメイク版においては、単純な「戦闘回数」や「勝利回数」だけではクエストの進行状況と合わないとの指摘がスクウェア・エニックス側との検討の中であり、「勢力レベル」によって敵の強さが変化するように変更しました。この「勢力レベル」はストーリーが進行すると得られる「イベントポイント」と「戦闘勝利回数」によって決めています。

「イベントポイント」は各イベントやクエストに割り当てられているポイントです。ゲームがどこまで進んだかを判断する指標にもなっています。一方の「戦闘勝利回数」はこれまでどれぐらいの経験値を得たか、プレイヤーの成長がわかる要素です。

これらを基に、難易度ごとに設定されている敵のパラメーターテーブルを参照し、強さを確定するという実装にしました。

これによって、理不尽に強くなりすぎてしまう問題は回避しつつ、ゲームのストーリー進行に応じてバランスよく敵が強くなるようになったとのこと。

さらに「各難易度での敵の強さの基準値」「敵勢力レベル上昇時の敵のパラメーター上昇値」を個別に設定管理することで、レベルデザインを損なわずに難易度の調整も可能になりました。

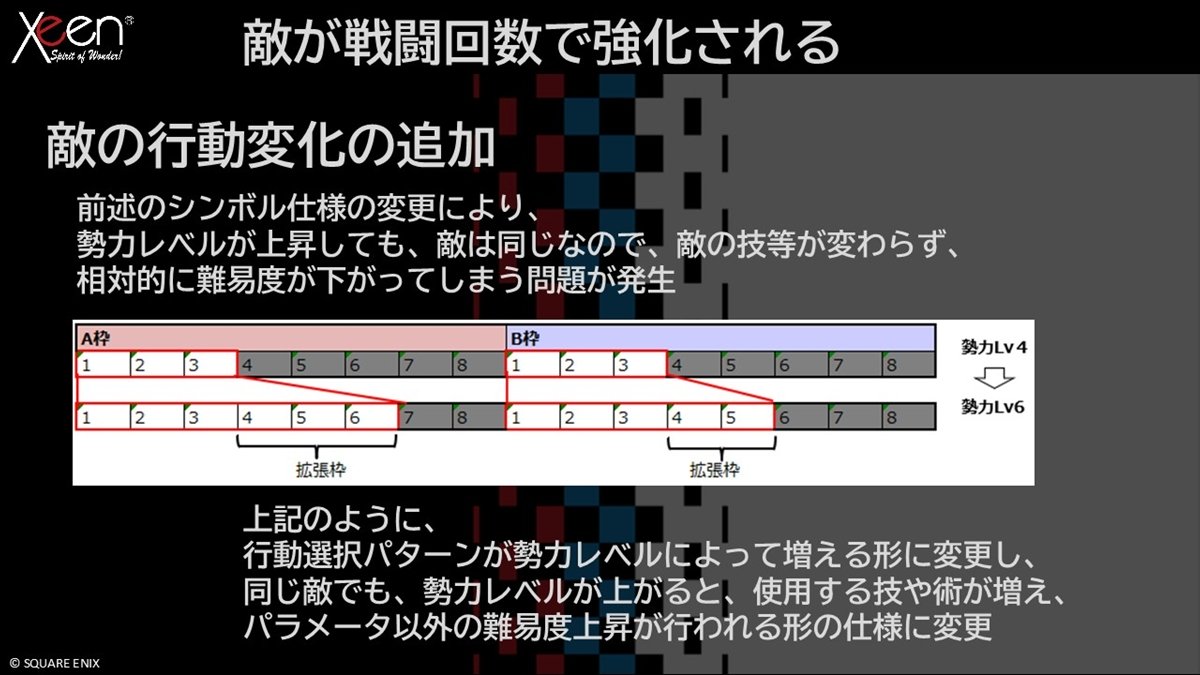

攻撃力が高いのに「かみつく」だけの敵でいいのか

敵のシンボル仕様を変更したことにより、敵はパラメーターによって強くなりますが、行動が変わらないという課題が発生しました。例えば、小さなヘビのモンスターもゲームのプレイ状況に応じてHPや攻撃力が上がっていくものの、行動が「かみつく」だけで変わらないのです。プレイヤーがさまざまなスキルを得た後半では相対的に難易度が下がってしまうと秋山氏は考え、敵の勢力レベルに応じて行動選択肢に「拡張枠」を実装。勢力レベルによって敵が新たな行動をするようにしたとのことです。

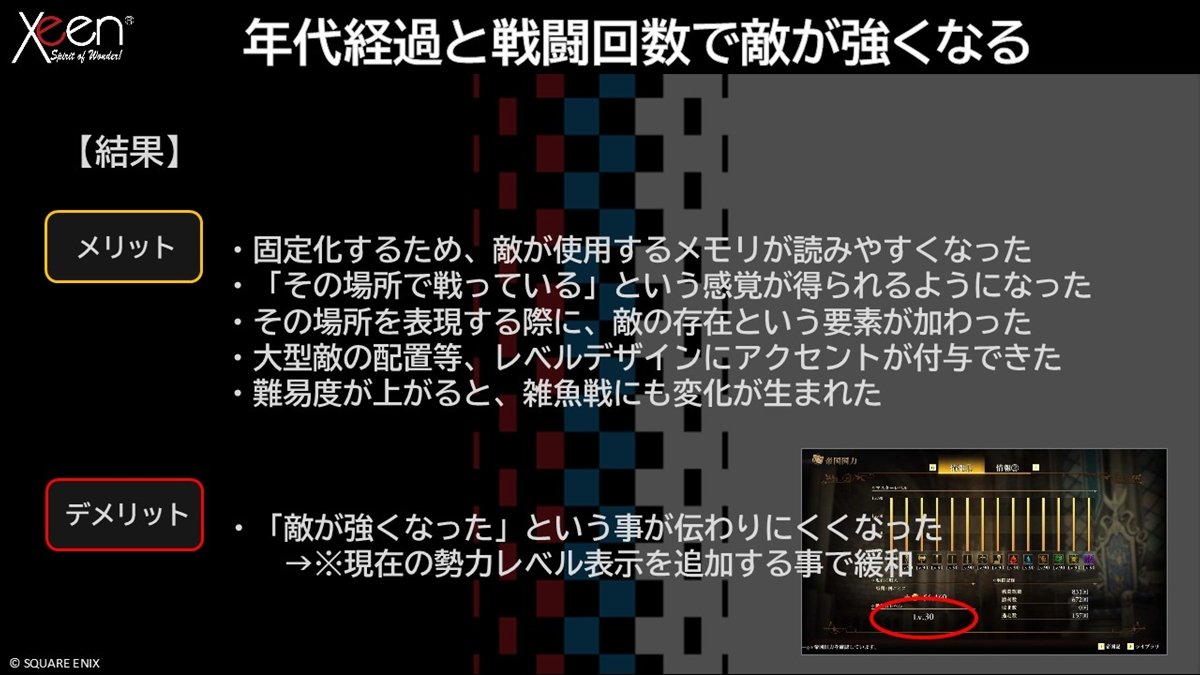

敵の出現を固定化したことによるメリットとして使用するメモリが読みやすくなったことや、エリアごとの特性が体感しやすくなったことを秋山氏は挙げました。

エリアごとの特性が体感しやすくなったことについて、エリア固有の敵が登場するためプレイヤーが「新しいエリアに来た」という感覚を強く得られるようになったと秋山氏。さらに、場所の表現としてその場所の生態系やモンスター同士の関係を描いたり、大型敵を配置することで宝箱の配置などのレベルデザインにアクセントも付けられたりしたといいます。

その一方で、敵のラインナップが変わらないまま、敵が強くなることが起こるため、敵の現在の強さが伝わりにくいというデメリットも起こりました。例えば、あるエリアで戦闘が一定回数を超えると敵が強化されるため、ダンジョンの帰り道だけ「なぜか敵が強くなった」とプレイヤーが感じることがあったのです。この対策として、勢力レベルを表示するようにしました。

開発中には、敵勢力レベルが上がると通知を出す仕様も検討。しかし、初見プレイのユーザーにはなぜ勢力レベルが上がったのか伝わりづらかったため、削除する結果に

モーションやカットシーンを1回修正するごとに41パターン必要――年代経過でプレイアブルキャラが変わる

ここからは本作開発のアセット物量への対応やシステム・ツールなどのアプローチについて本作でリードプログラマーを務めた前田氏が講演します。

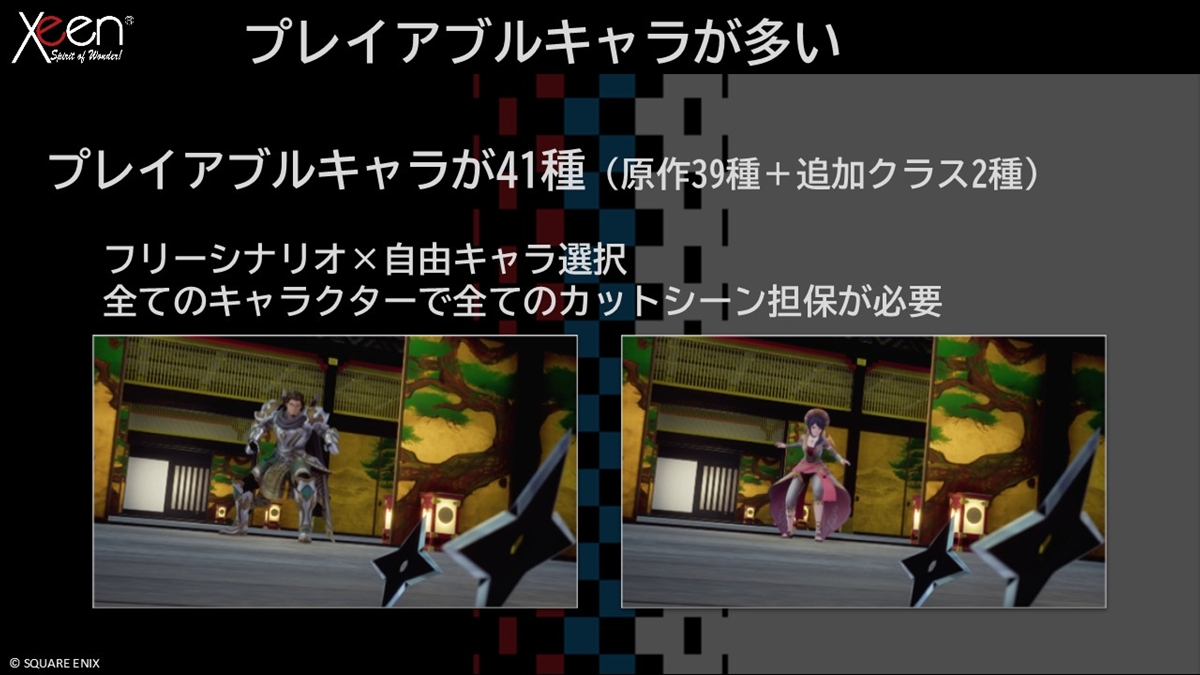

本作のプレイアブルキャラは『ロマサガ2』の39種類に、帝国鍛冶職人と踊り子という2クラスが追加されて計41種類。本作はフリーシナリオであるため、カットシーンでは全キャラクターの動作担保が必要になります。

これに伴い、さまざまな課題が持ち上がりました。

【課題①】プレイアブルキャラが多い

各キャラの個性が引き立つモーションを作るにしても、41種類のクラス分のモーションが必要となるため、モーションが1つ増えるごとに41倍ずつカットシーンの動きが増え、リソースが増えるという問題がありました。

このため、工数が上がり開発期間が圧迫されることによって部分的にはクオリティが上がっても開発期間に間に合わず全体的なクオリティが落ちてしまう可能性があったとのこと。作成するクオリティラインを決めることで全体的な品質を担保しつつ開発期間、アセットソースの削減を図りました。

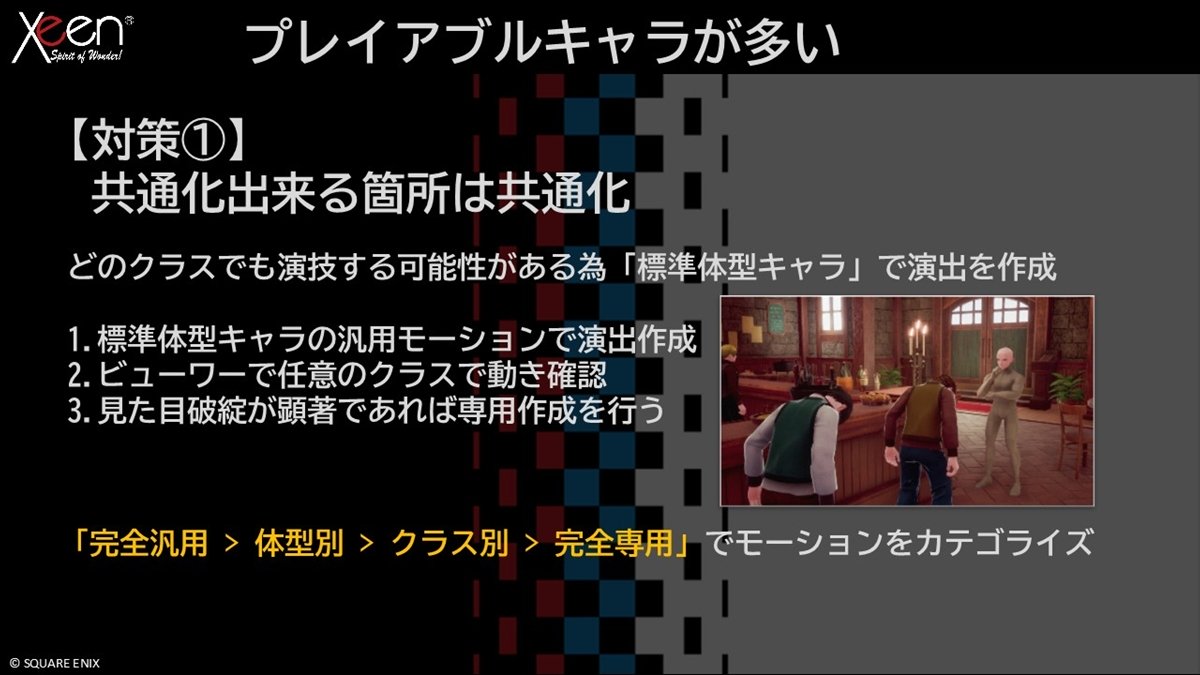

カットシーンを作る際、デザイナーが標準体型のキャラを作成し、汎用モーションを割り当てた後に破綻がないかをチェック。その後、ビューアで各クラスを確認する流れにしました。違和感がある場合にはクラス単位で調整し、装飾品によっては専用のモーションも作成。段階を踏んで共通化を図っています。

これにより、全て専用モーションを作ると14,000モーションが必要だったのに対し、最終的には10,000モーションぐらいに抑えて30%ほど削減できたと前田氏は解説しました。

共通のモーションはスケルタルメッシュを統合して管理

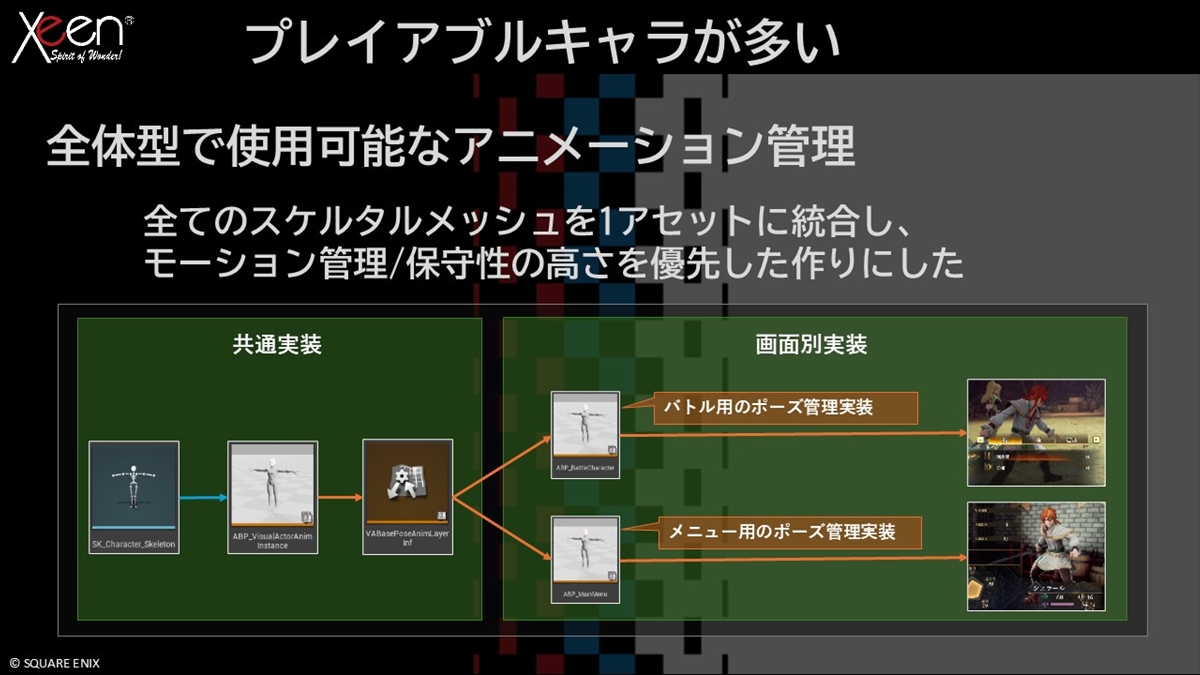

本作ではプレイアブルキャラクターが41クラス分必要となるため、キャラクターごとに管理すると保守コストが増加し、拡張性も低下するといった懸念がありました。そのため、本作ではスケルタルメッシュを1つのアセットに統合し、管理のしやすさや保守性の高さを優先して開発を進めました。

これにより、共通部分は1つの骨で作成しつつ各バトル用のポーズやメニュー用のポーズとして固有のロジックも載せられます。共通部分の保守性が非常に高くなり、バトル用のモーションのグレードやメニュー用の構図のカスタマイズなどの拡張性も高く、画面ごとの最適化も非常にしやすくなったと前田氏は述べています。

この方法のメリットとして、不具合が非常に少なく安定する点や保守コストの低さ、デザイナーの要望に応じられる拡張性の高さを前田氏は挙げました。

一方、デメリットは、スケルトンアセットを1つにしたことで全てのモーションが骨に紐づいてしまい、パッケージ時間が非常に肥大化するという点です。これは敵のモデルを追加する場合などで骨が増えると、全てのモーションに対して再圧縮処理が行われるためです。

パッケージは1プラットフォームにつき最速で8時間程度の時間を要しましたが、就業後の深夜にパッケージを走らせることやパッケージマシーンを増やすことで対処しました。

デメリットよりメリットの方が大きいと判断し、この方法を採用するに至ったとのこと。

【課題②】カットシーン量が膨大

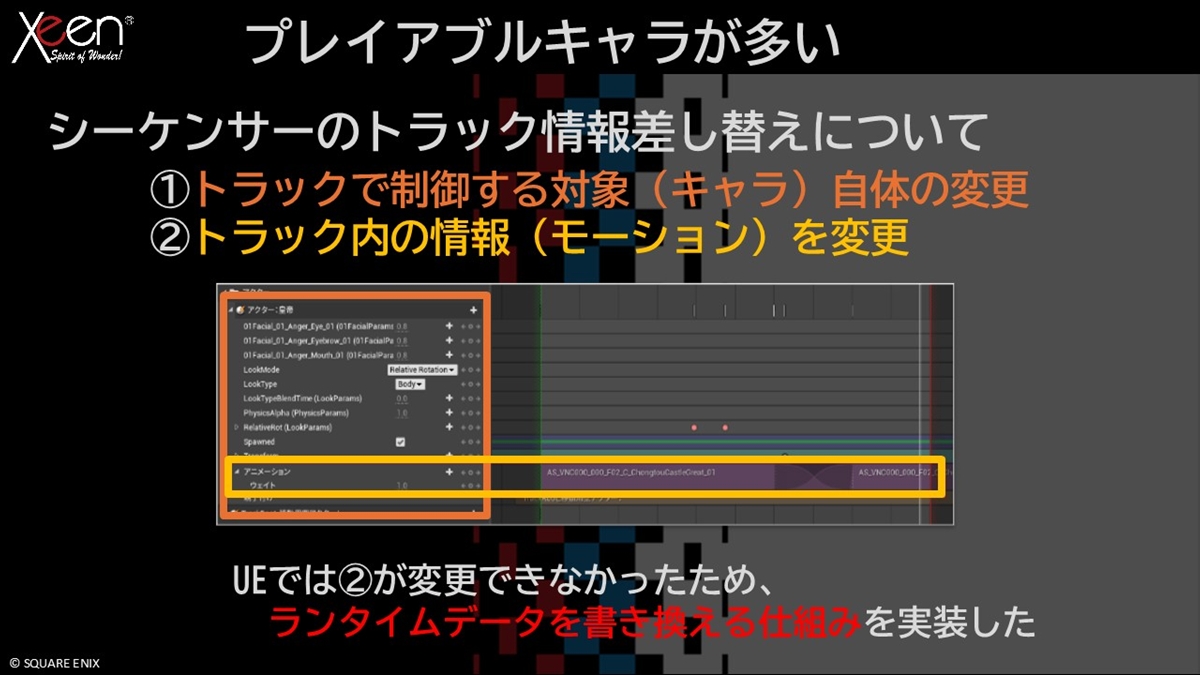

本作はUnreal Engine 4.27で作成されており、同エンジンの標準機能では同じカットの演技に対しアニメーションの切り替えがサポートされていませんでした。

キャラクターAのときはモーションA、キャラクターBのときはモーションBといったアニメーションの切り替えが標準機能ではできなかった

本作のカットシーンは426シーンあり、それに対し41クラス分がそれぞれ必要となると単純に計算しても17,000シーン以上。1つ修正すると41パターンの修正が必要です。

これを避けるために、シーケンサーの中に設定されているアニメーションをランタイム順に書き換えることで、動的にアニメーションを差し替える仕組みを用意しました。

シーケンサーのトラックの情報は、制御対象のキャラクターのアクター(オレンジ枠)と、トラック内部のモーションの情報(黄枠)に大別できる。この2種の情報のうち、黄枠についてはアンリアルエンジンの標準機能による切り替えができなかったため、ランタイムで書き換えるようにした

効率化に貢献した制作ツールとデータ管理方法

背景制作ツール

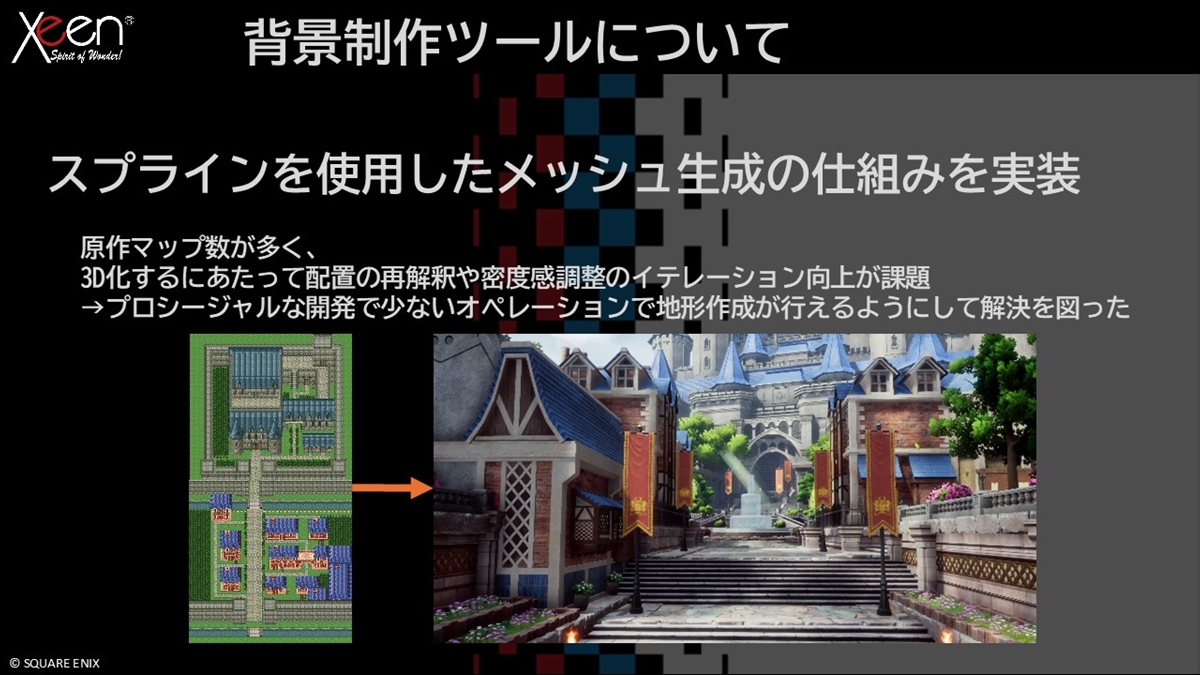

本作はスーパーファミコンのドット絵背景を3D化するため、多くのトライアンドエラーが必要になるのではないかと予測していたと前田氏。

そのため、DCCツールを極力介さずにイテレーションを高め、なおかつアセットの追加も抑えて、アンリアルエンジンの内部だけで完結しようと考えたと言います。さらに、継続的に調整できる環境を構築しようと考えました。

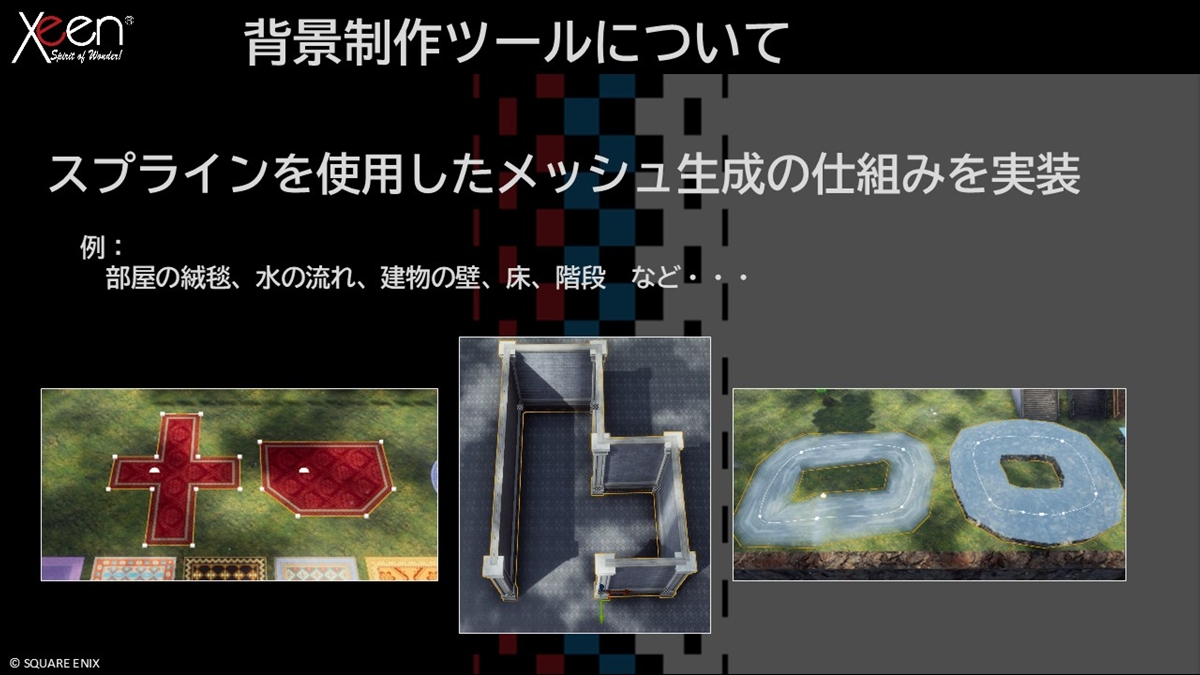

そこで、スプラインを使用したメッシュ生成の仕組みを実装。この方法ならば、2Dを純粋に3D化した後にさまざまな試行錯誤が可能です。この手法により、少ないオペレーションで品質が高いものが実装できたとのこと。屋内外の8割程度がスプラインによって作成されました。

じゅうたん(左)や壁面(中央)、川・階段(右)などの連続的なメッシュは頂点を指定し、その中でUV計算を行って動的にメッシュを自動作成。好きな形に変形した

この取り組みのメリットには、次のようなものが挙げられます。

- DCCツールでの作業が大幅に減った

- プランナーが直感的に配置物の調整などができるようになった

- レベルデザインによるレイアウトの仮調整やクエスト作成などの作業が同時にしやすくなった

- 生成の仕組みを1つにしたことで、コリジョン設定等を一律に変更する場合に、メッシュ設定やマテリアル調整が一律に行えた

一方、デメリットとしては次のようなものが挙げられました。

オクルージョンカリングの問題については、複数のスプラインのメッシュを動的にマージすることで描画の回数を減らし、判定に引っかかりにくくしました。

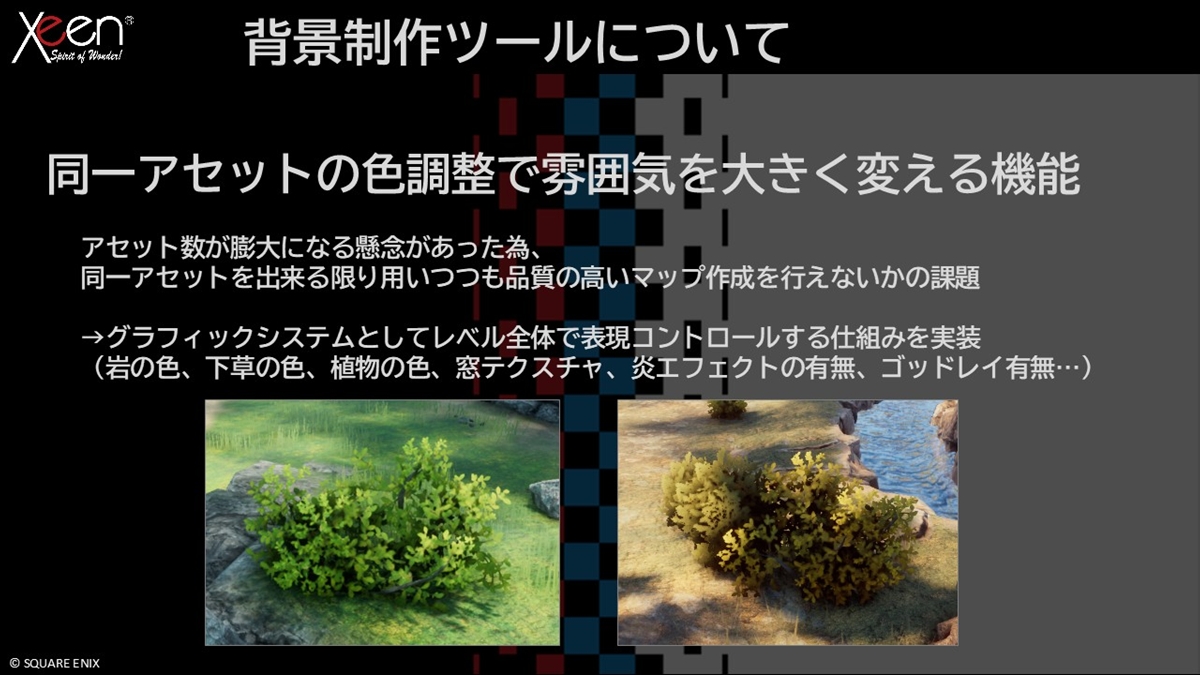

同一アセットの色調整で雰囲気を大きく変える機能を作成

『ロマサガ2』の2Dのマップは個性豊かで、それぞれにアセットを作るとアセット数が増える懸念がありました。そこで、同じアセットを使いながらエリアに合わせて一律で色の設定が変更できる仕組みを実装し、効率化を図りました。

これによって庭の色、植物の色や量、窓のテクスチャなどが一律で雰囲気が変更できるようになり、少ないアセット数で多くのロケーションを作ることができるようになったとのこと。アーティストの作業コストをより重要なアセット制作やレイアウト配置に充てることができたほか、設定変更のみで雰囲気のトライアンドエラーができるようになった点で恩恵が大きかったと前田氏は述べています。

ライトはベイクしないことで工数削減

本作では動的ライトのみで制作しライトベイクは行わないという方針を取っています。これについて前田氏は、ライトベイクを行うと後の調整や変更のコストが増大してしまう問題があったためだと説明しました。

動的ライトのみとしたことで、ゲーム側でポイントライトやディレクショナルライトを配置した結果がすぐ分かるため比較的実装が行いやすく、トライアンドエラーもしやすいというメリットがありました。

一方、デメリットについては、ベイクがないため細かなディテールの品質向上ができないこと、動的なライトの計算による高負荷などがあったと言います。

しかし、2Dから3Dに移す作業にあたっては、トライアンドエラーによって上がる品質の方がベイクによるアセットレベル品質の上昇よりも効果的であると判断したとのことでした。

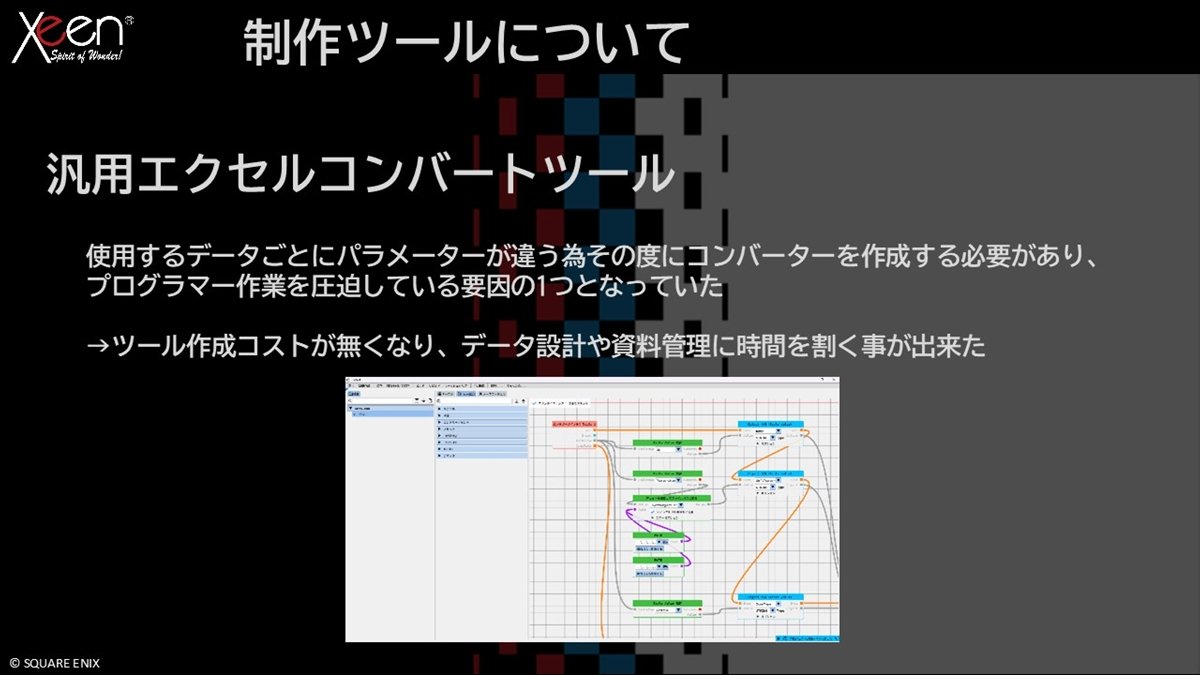

汎用のエクセルコンバートツール

今回の開発においては使用するデータごとにパラメーターが異なるため、その度にコンバーターを制作していました。しかし、汎用のエクセルコンバートツールに改めたことで出力情報の整理や書き出しをテンプレート化。これによってツール制作のコストが無くなり、アンリアルエンジンの形式に合わせることも容易になったとのことです。

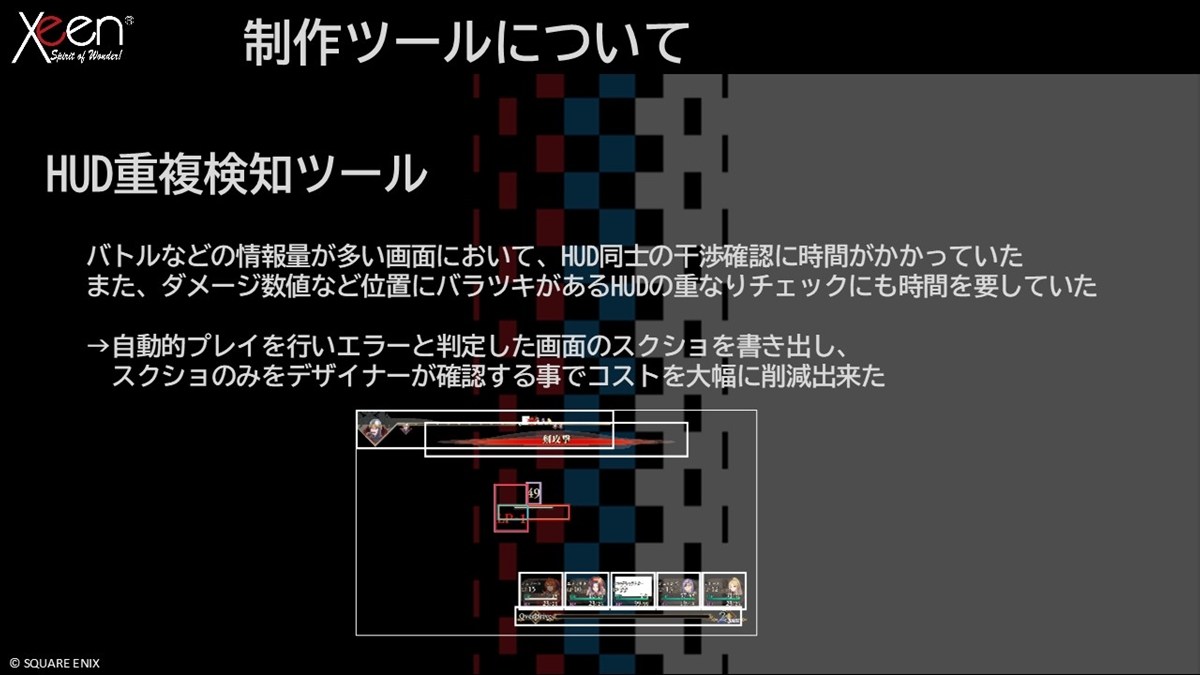

HUDの重複検知ツール

本作では、ダメージの数値を複数出す場合に数値がバラけるようになっています。しかし、こうしたHUDの内容をデザイナーがチェックする際に時間がかかっていました。そこで、数値が重複した場合に自動でスクリーンショットを撮影してチェックできるようにしました。

スーパーファミコン時代のゲームをリメイクするうえでの課題

ここからは再度、秋山氏が話者となり、本作の開発を通じて感じたことを語ります。

秋山氏はドット絵を3D化した際の体感の変化がとても大きかったと述べています。ドット絵でないと成立しない要素もあり、3Dにするとサイズ感やフィールドの配置、歩行、構造などいろいろな点で体感が変わったとのこと。

また、根本的に見下ろし型のドット絵と、360度を見渡せる3Dでは見えるものが全く異なるため、遠景など地理的な整合性も必要になりました。

マップやダンジョンの構成も変わりました。『ロマサガ2』ではエネミーシンボルが多数登場するマップが小さいダンジョンがありましたが、これをそのまま実装すると、かなりダンジョンとしての面白みが欠けてしまったとのことで、全てを再構成する必要がありました。

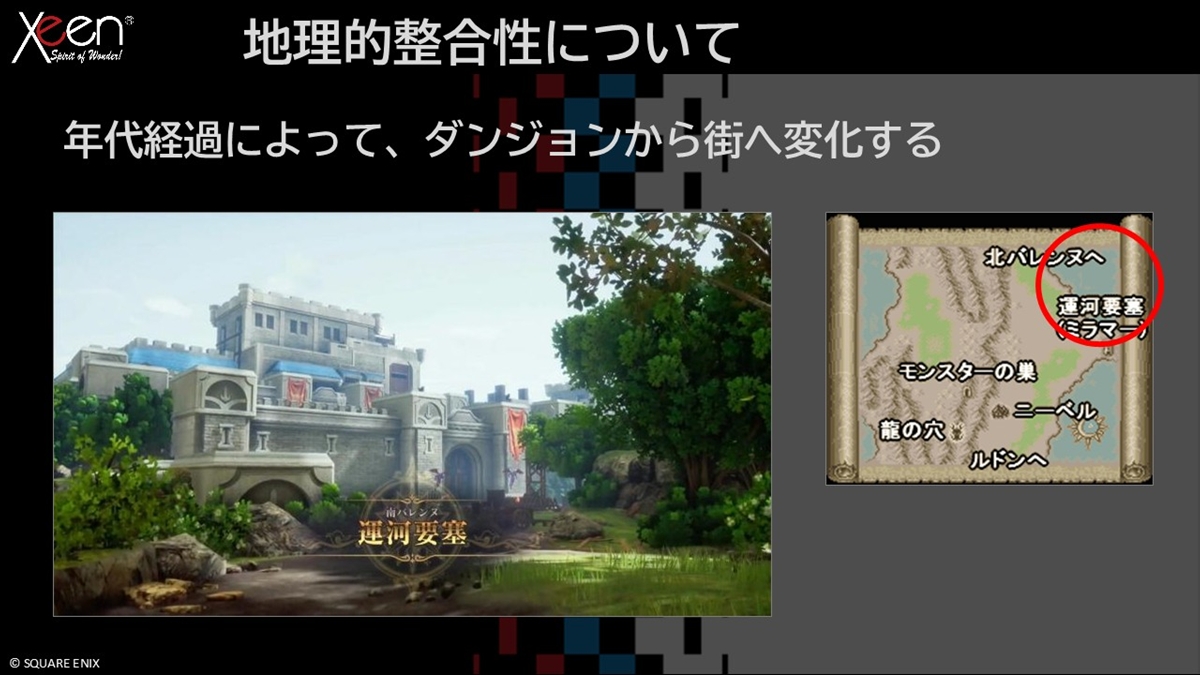

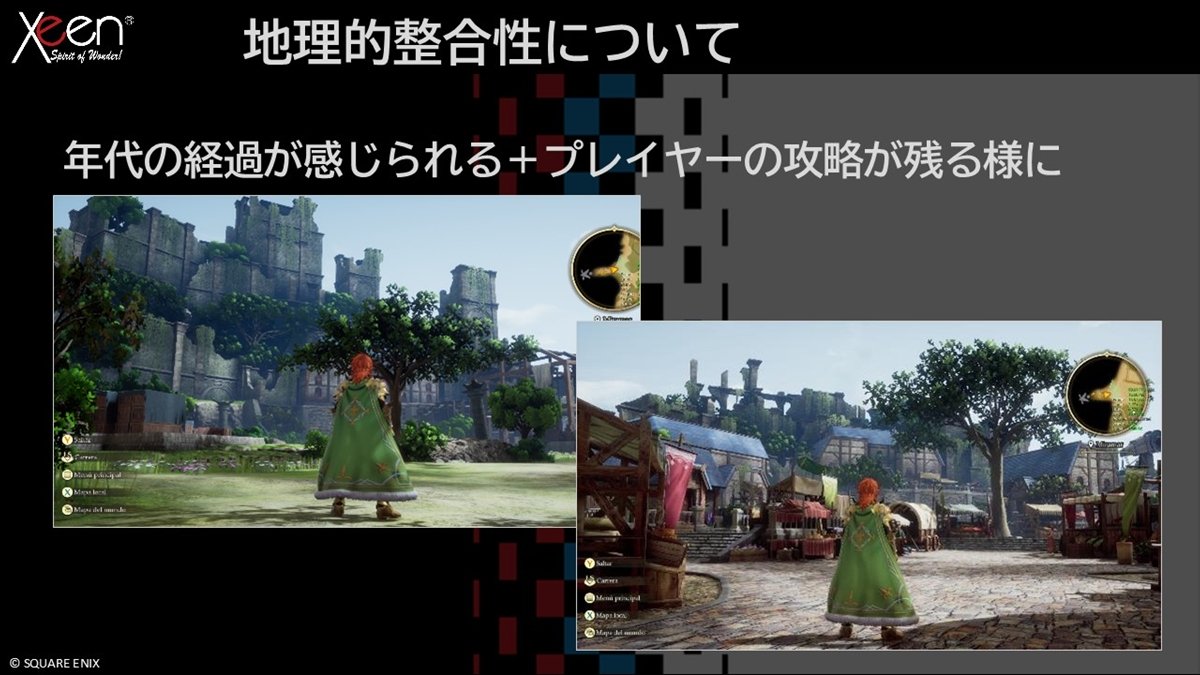

「運河要塞」における地理的整合性

攻略後の跡地に町ができる「運河要塞」という要素が『ロマサガ2』にはあります。町ができた後の要塞がどうなったのか、ユーザーは見たいのではないかと考えたそうです。

地図上では同じ場所に出ていながらも、実際の位置は変わっていると解釈する案もありましたが、リメイク版では町ができた後の要塞が見られるようにしています。攻略後の要塞の手前に小さな村ができて発展し、時間経過とともに要塞が無くなっていく様子が見られることによって、年代の経過やプレイヤーの攻略の痕跡を感じ取ってもらう狙いがありました。

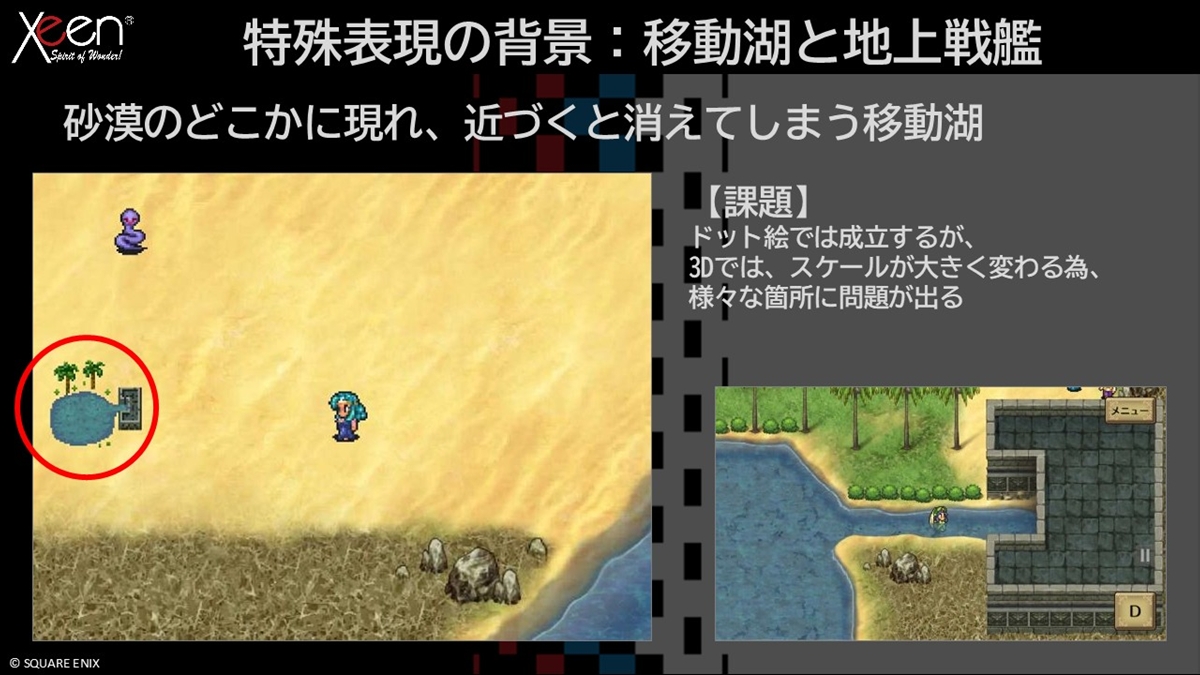

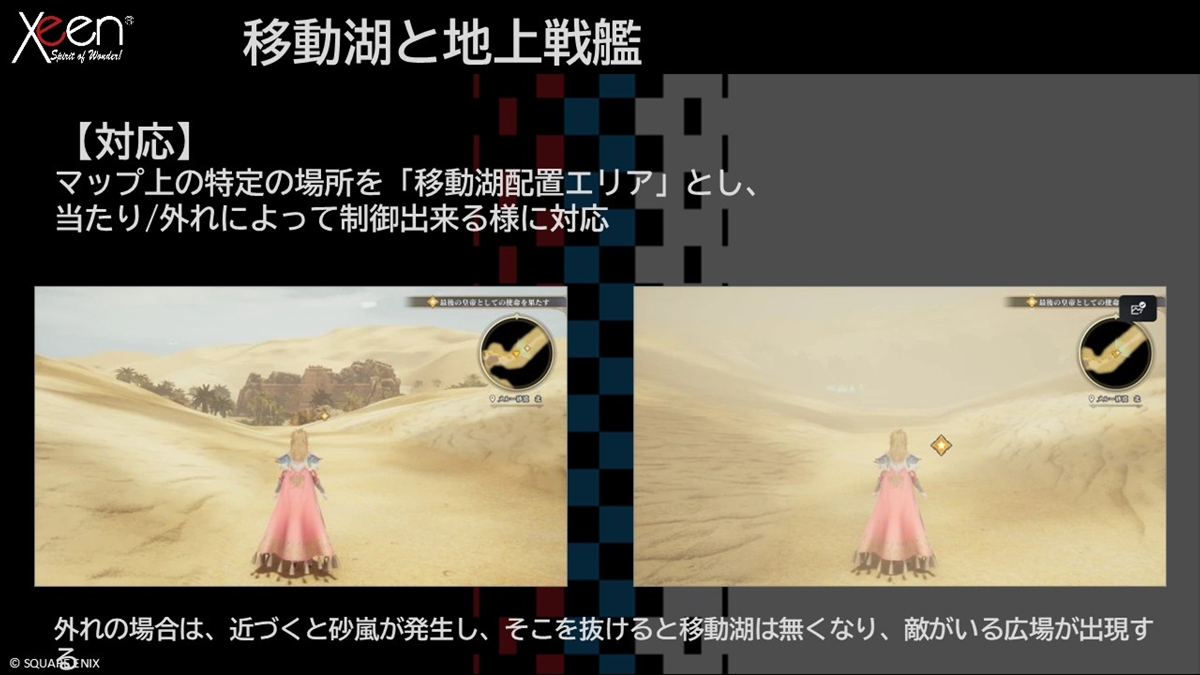

特殊表現の背景――移動湖

移動湖は『ロマサガ2』では砂漠マップのどこかに登場します。プレイヤーが近寄った際、ハズレであれば半透明になったのちに消滅、正解であれば移動湖に移動します。

3Dで実装する際には、移動湖をシンボルとしてマップに置くことができないことが課題となりました。そこで、マップ上で移動湖が登場しうる「移動湖配置エリア」で、ハズレの場合は近寄っていくと砂嵐が発生した後に敵の群れが居るフィールドに変わるようにしました。

敵が配置されているマップの上に移動湖のアセットを重ねて表示することで実装

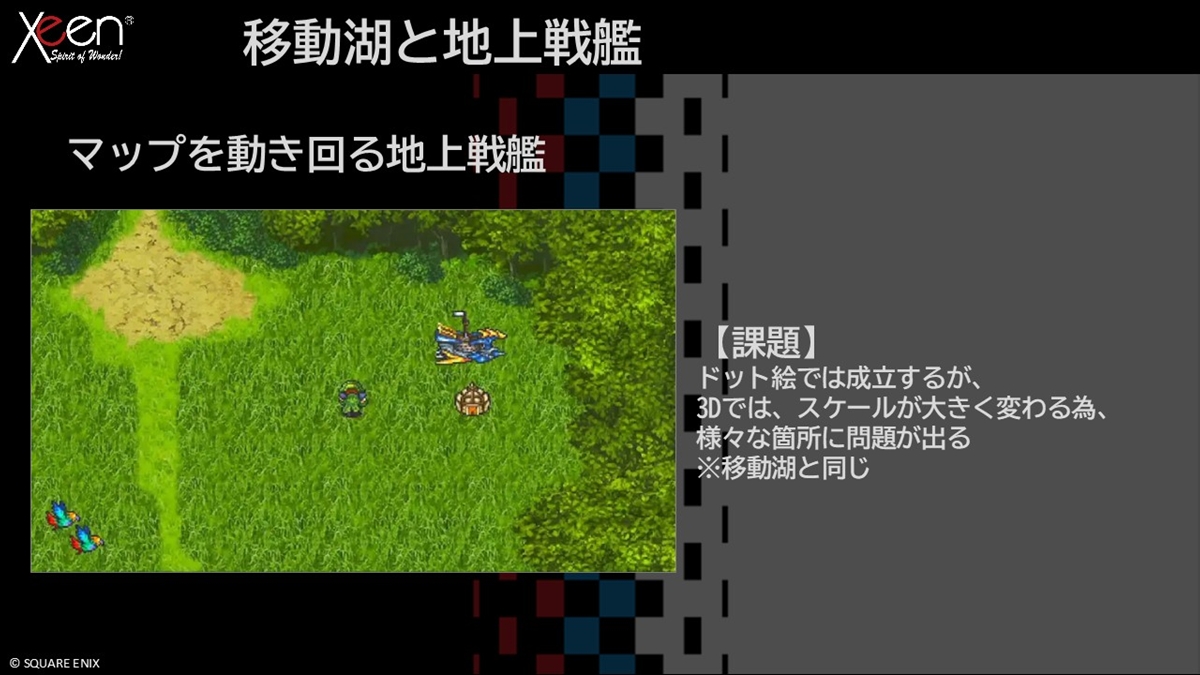

特殊表現の背景――地上戦艦

『ロマサガ2』では地上戦艦という巨大な戦艦が草原を走り回る演出がありますが、3Dにすると戦艦がフィールドを走るには広大な空間が必要になると秋山氏。

3Dでこのスケール感を表現するとなるとキャラクターが移動するには広大過ぎる空間ができてしまう

これに関しては、プレイヤーが移動可能な領域の外に戦艦を配置することで解決しました。戦艦を間近でプレイヤーに見せる体験を提供したかったため、戦艦の停泊エリアを作成。この場所にプレイヤーが向かう中で戦艦の迫力や脅威度を体験させつつ、フィールドデザインも成立させることができました。

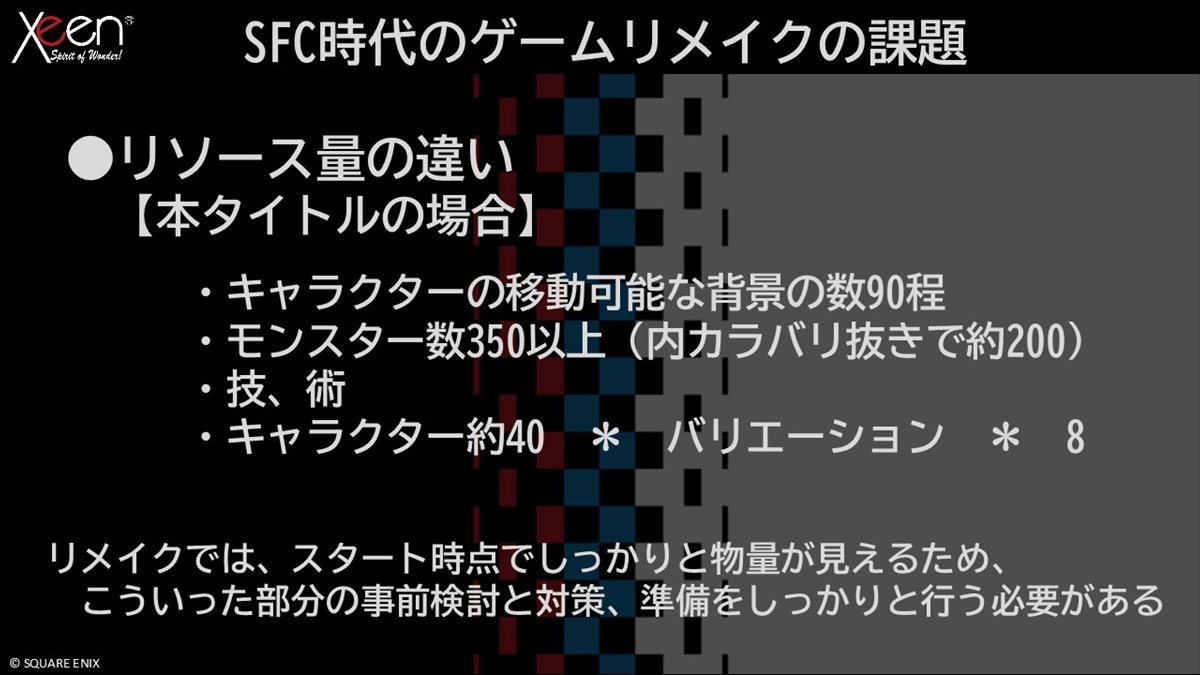

スーパーファミコン時代のリメイク課題は圧倒的なリソース量の違い

本作のリソース量は、キャラクターが移動可能な背景が90程度、モンスターの数は350以上(カラーバリエーション抜きで約200)ありました。モンスターの数に関しては削減も検討しましたが、プレイヤーの体験を損ないたくなかったため全て再現したとのこと。

リメイクは、こうした物量を開発開始時に見積もることができるため、ツールなどで準備をしっかりと行う必要があると秋山氏は述べました。

『ロマサガ2』から改変したのに「変わっていない」と思わせるために

『ロマサガ2』のエンディングは、単なるハッピーエンドではない寂しさのあるエンディングであったため、リメイク版でもこの感覚は残したいと考えました。この感覚の根源を掘り下げたところ、歴史小説や大河ドラマの感覚が近いのではないかと考えました。

エンディングのラストカットの構想は、演出の中でも重要な点だと考え、「サガ」シリーズで多くのイラストを手掛ける小林智美氏のアートに合わせて制作したとのこと。『ロマサガ2』に対するリスペクト、皇帝継承というこのゲームのユニークさ、そして「王冠を継承していく」という3つの要素を明確に認識してもらうために、力を入れたとのことです。

エンディングでは髪の毛の貫通などの問題が起こらないよう丁寧なクリエイティブを心がけた(スライド画像はエンディングではないシーンのもの)

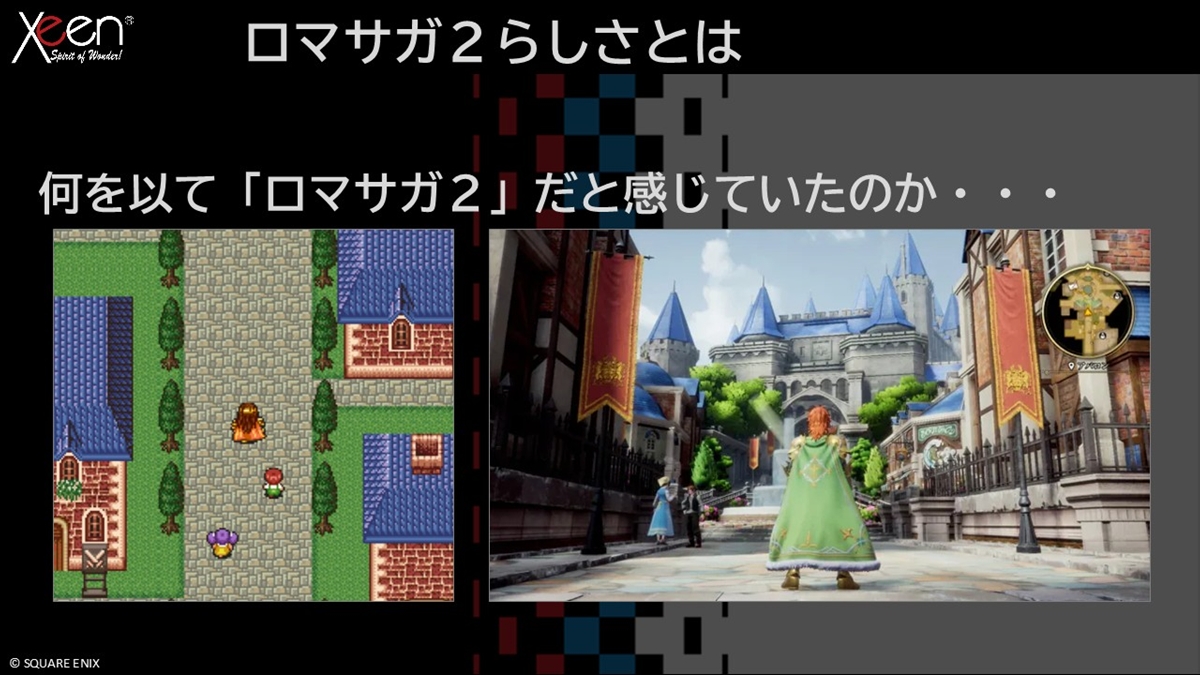

何をもって『ロマンシング サガ2』と言えるのか

秋山氏はリメイク版の開発を通じて得た知見の一例として、本作オープニングの舞台となるバレンヌ帝国の首都「アバロン」の開発時のことを語ります。

アバロンは、『ロマサガ2』では青い屋根と茶色の壁が印象的な、首都らしいたたずまいの街です。けれど、ただ豪華な城や街を作ったからといってアバロンだとは思われないと秋山氏。何をもってアバロンだと思うのか、何をしたらプレイヤーはアバロンだと思うのかを念頭に色合いや建物の配置についてスクウェア・エニックス側と密なトライアンドエラーを行ったとのこと。

トライアンドエラーをいかにやりやすくするかは重要で、この試行が充分でなければ、どこかが『ロマンシング サガ2』らしくなくなっただろうと秋山氏は述べています。

『ロマサガ2』では建物の様式が統一されているが、それでは3D化した際にリアルな街らしさが損なわれた。そこで、街に入った瞬間の「屋根が青くて壁が茶色」といった印象は大事にしつつも、奥に進むと家屋のバリエーションが増えるようにした

バトルシステムや敵の編成、ファストトラベル、マップなど『ロマサガ2』と変わってないと思われている箇所も実は変わっているリメイク版。『ロマサガ2』らしさを実現するにあたり、ユーザーの体感が劣化・変化していないかに注意を払ったとのこと。

「体感の劣化」は、『ロマサガ2』より不便になったり存在した体験が消えたりした場合に感じられると秋山氏。「体感の変化」については同作の特徴である「ひらめき」を例に説明。もし、バトル最中ではなく、フィールドを歩いている時に「ひらめき」が起こるようにした場合、技を覚えるという結果は変わりませんが、体感が大きく変化するため『ロマンシング サガ2』らしさが損なわれます。

自分で紡ぐ歴史やエンディング、さまざまな地方での体験を感じとりながら『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』をプレイしてほしいと秋山氏。リメイク版だからすべて変えてはいけないということではなく、体験・体感が重要なのだと強調し、本講演を終えました。

『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』公式サイト「ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン」開発事例 ‐ GAME CREATORS CONFERENCE ’25

5歳の頃、実家喫茶店のテーブル筐体に触れてゲームライフが始まる。2000年代にノベルゲーム開発を行い、異業種からゲーム業界に。ゲームメディアで記事執筆を行いながらゲーム開発にも従事する。