『NARUTO -ナルト- 疾風伝』や『呪術廻戦』オープニングを担当した山下監督が登壇

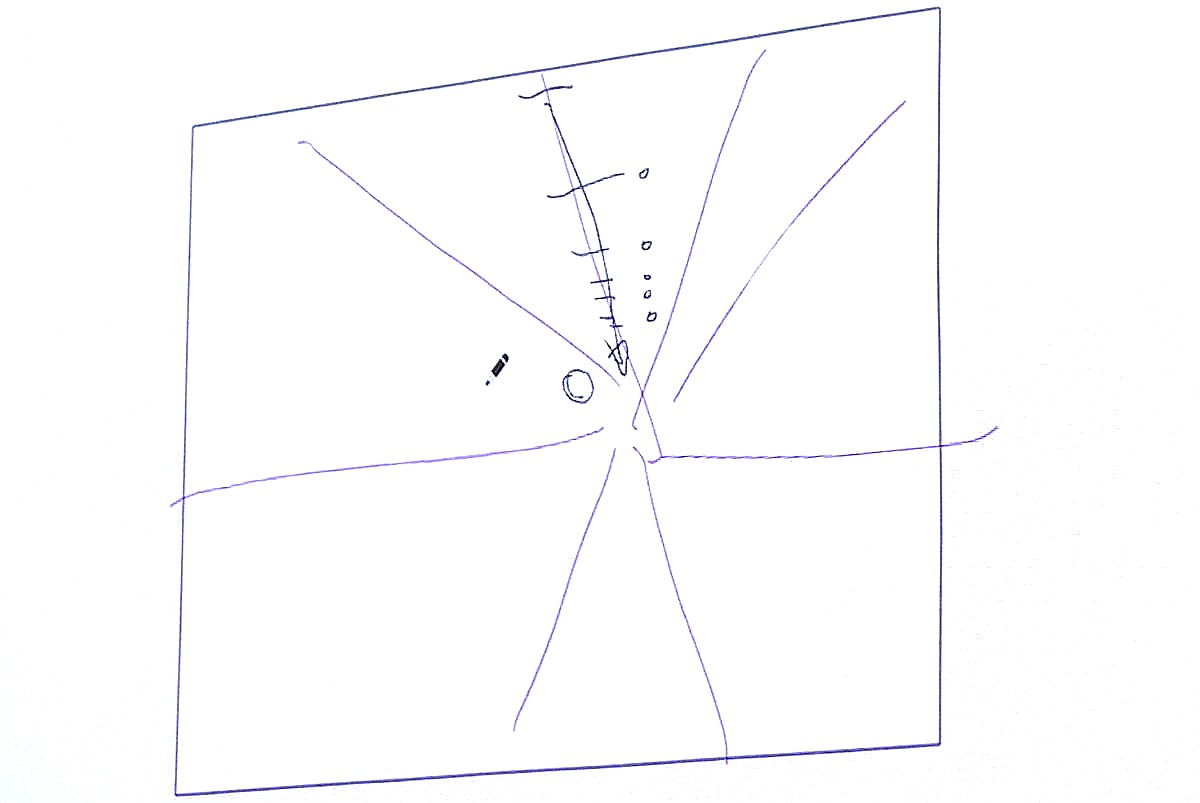

本講演に登壇した、スタジオクロマト代表取締役の山下 清悟氏。講演ではAdobe Animateを活用し、タブレットペンでリアルタイムに描いたシーンをスクリーンに表示しながら説明を行った

登壇した山下 清悟氏は、『NARUTO -ナルト- 疾風伝』や『呪術廻戦』のオープニング映像を手がけているほか、2020年に公開されたWebアニメ作品『薄明の翼』(ゲーム『ポケットモンスター ソード・シールド』のオリジナルアニメ)で監督を務めています。

本講演では、ときに作画崩壊や炎上と呼ばれるような反面教師となる例を「違和感」や「おかしみ」として挙げつつ、分かりやすく汎用的なアニメ演出技法について山下氏の実演を交えて紹介されました。

アニメーションでは「違和感」をなくすことが最重要

作品をドラマティックに仕上げるために大切なことは、映像の「違和感」をなくすことだと語る山下氏。キャラクターの顔が崩れていたり、首の角度がおかしかったりすると、視聴者に違和感を抱かせてしまい、作品に悪印象を持たれてしまいます。

良い点を増やすことももちろん重要とした上で、「足し算をする前にまず引き算」「悪い点をなくすことがより大切である」という考え方だと山下氏は述べました。

違和感をどの程度まで許容するか、どのラインから違和感とみなすか、ハードルには個人差があるが、良い作品を作るなら「違和感」のハードルは高く設定するべきと山下氏は語る。もちろん、こうした違和感をコメディ演出として取り入れる手法もあるが、ドラマティックな仕上げでは未熟に感じる部分になってしまう

山下氏いわく、クリエイターの才能とは最終的に「どれだけ“目”が養われているか」に帰結するとのこと。作品の良い点・改善点について、「なぜこの点は良いと感じるのか」「なぜこの点は改善するべきなのか」と原因を探り、それを自分の中でどれだけ序列化できるかが重要だと語られました。

カメラワークの改善で映像をブラッシュアップ

ここからは、シーンの違和感を取り除くためのポイントやTIPSについて「構図のリアルさ」「移動に合わせてライティングを変える」など複数の項目に分けて紹介されました。

奥行きのある構図でリアルさを演出

人間はパースをイメージするのが苦手なため、写真や3Dオブジェクトを参考にして奥行きや物体の配置をリアルに描くことが重要とのこと。

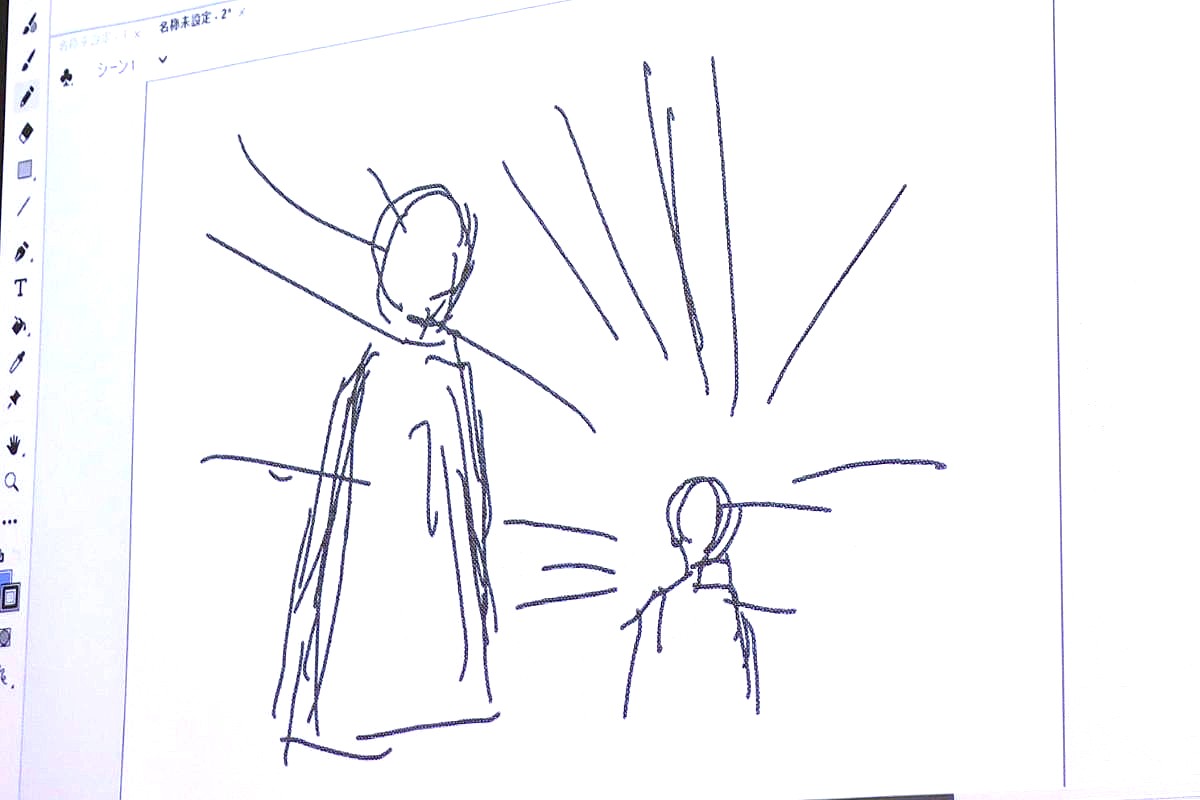

パースによる演出効果の違いについては「因縁の2人が対決するシーン」を例に紹介されました。平板なレイアウトだと緊張感がなく「対決する気があるのか?」と受け取られてしまいます。

背景が開放的な空間で遠くを見通せる場合は、平板な構図でもカッコよく見えることがあるという

これに対して、空間に奥行きを持たせる・手前に人物や物体を配置することで奥側の人物を際立たせる「なめる」構図にする・身長差を付けるといった手法を用いることで、ドラマティックなシーンを描写できます。

山下氏は自身を「広角で描くことがやや苦手」と評しており、具体的には画像のように望遠で2人のサイズ差がない絵を描きがちだという。その場合は位置取りを重視するとのこと。迫力を出したいなら基本的に広角を選んだ方が良いと語っている

画面に“動き”を与えて印象UP

FIX(カメラを固定した撮影)や単調なカメラワークも、違和感の要因として挙げられました。また、“間”の取り方に工夫を凝らすことで「作画崩壊」といった印象を払拭できます。

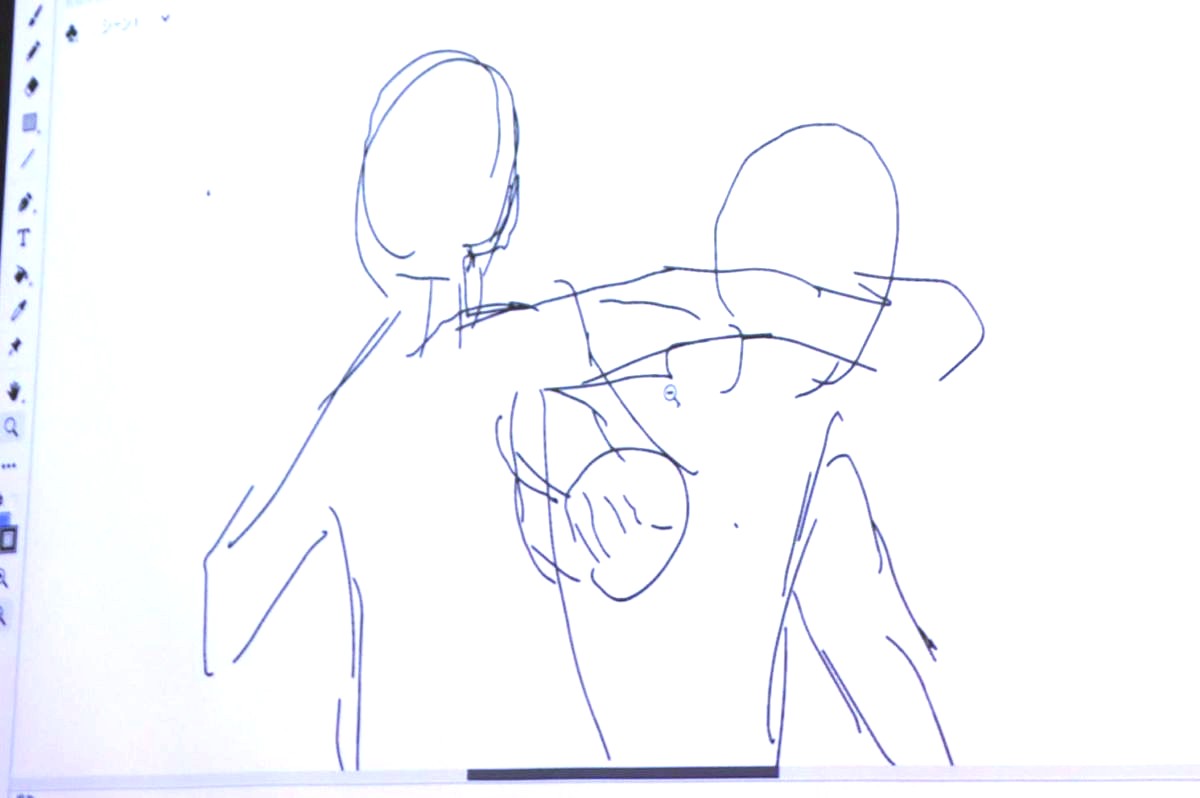

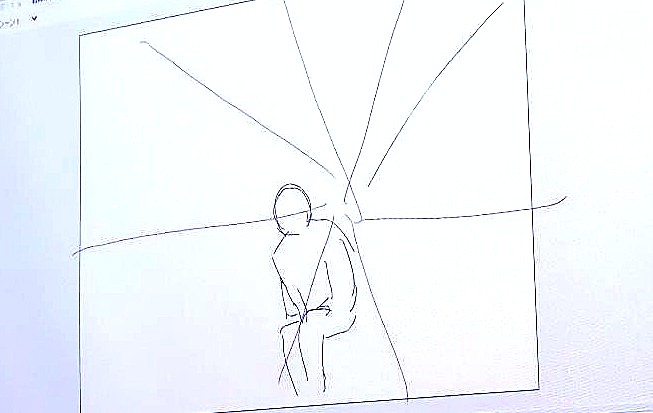

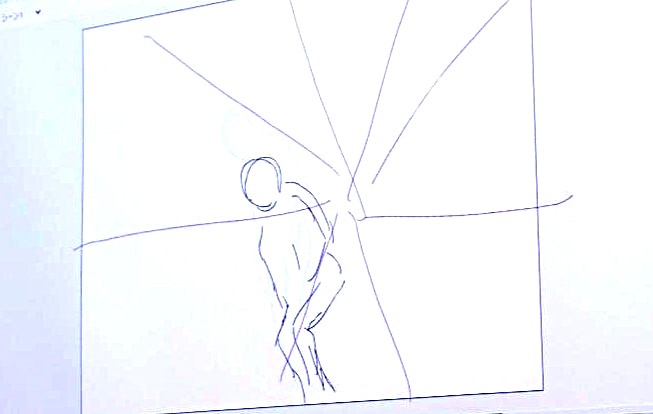

手描きのアニメではカメラを固定したFIXシーンが多く、画面を動かすには“力”を要すると山下氏は語ります。しかし、例えば「殴りかかるシーン」においては、画面全体をカメラの手振れのように揺らす演出を取り入れることにより、作画の負担を増やさずに臨場感のある映像を作ることができます。

画像は「殴りかかるシーン」を描いたもの。こういったシーンでは、カメラを手振れのようにわずかに動かすだけでより良い映像となる。作画コストを上げすぎない小さな工夫も、積み重ねることで高度な映像表現を作ることができる

また、人間が画面の奥側に向かって歩くシーンで背景を手前に動かしたい場合などは、カメラマップ(2D画像をテクスチャ素材として3Dで加工する手法)が必要となります。

ただ、この手法は撮影の段階で簡単に処理できるものではない。工数をかける強い価値のあるシーンでない限りは避けたほうが良いと山下氏は語っている

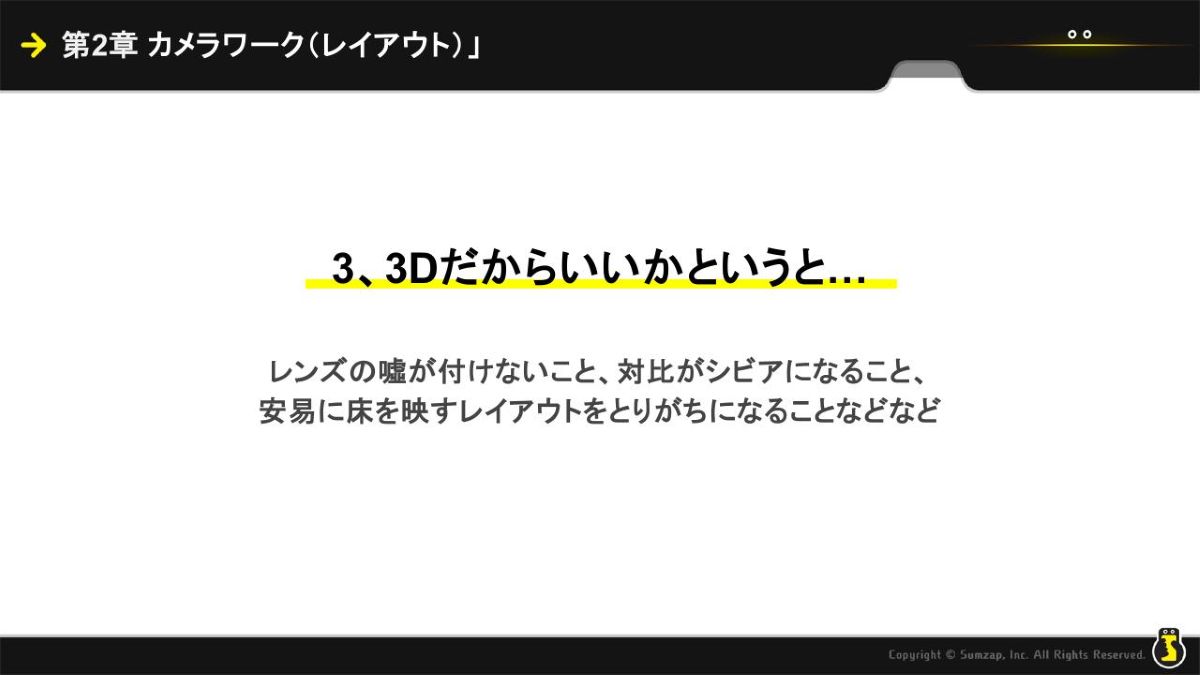

「3D=良いカメラワーク」ではない

正確なカメラワークを組むために3DCGを用いることは効果的な手段ですが、「広角なら違和感のないカットでも、望遠にすることで違和感が生まれてしまう」など3DCGゆえの問題もあります。これについて山下氏は「理論的な正確さより、視聴者が受ける印象を優先するべき場合もある」と説明します。

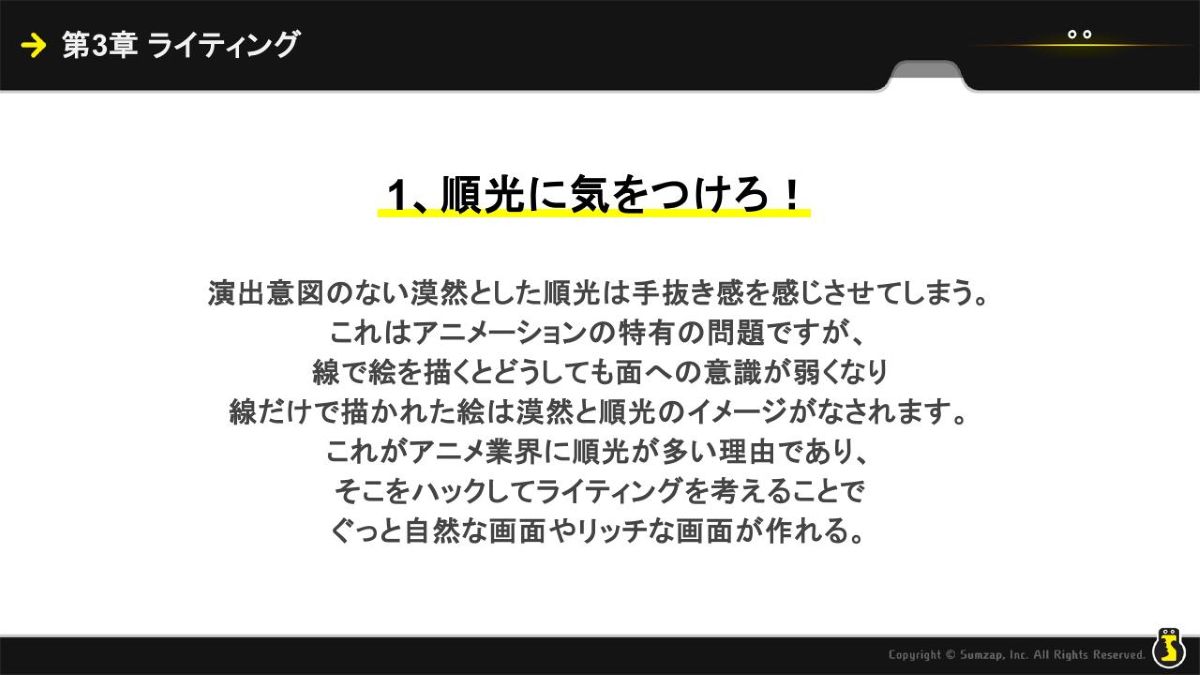

手描きアニメでは見落としがちなライティング効果

手描きアニメは漠然と順光になる傾向があるといい、着色すると想定通りの雰囲気にならず、「はっきり見せるシーンのはずが暗くなった」「コントラストがない画面になってしまった」といった事態になる場合があるとのこと。

これを回避するには「シーン内にしっかり光源を設定して、遮蔽物による落ち影なども加味してそれに合わせた影つけを行う」といった処理が必要ですが、現状では一部の高クオリティ作品でしか使われていないそうです。

順光になりがちな理由のひとつとして、「絵を描き終わると疲れてしまい、影などにまで意識が回らなくなる」と語る山下氏。なお、室内のシーンであれば、光源を設定せず上からのライティングとして順光にすることで負担を軽減する場合もあるという

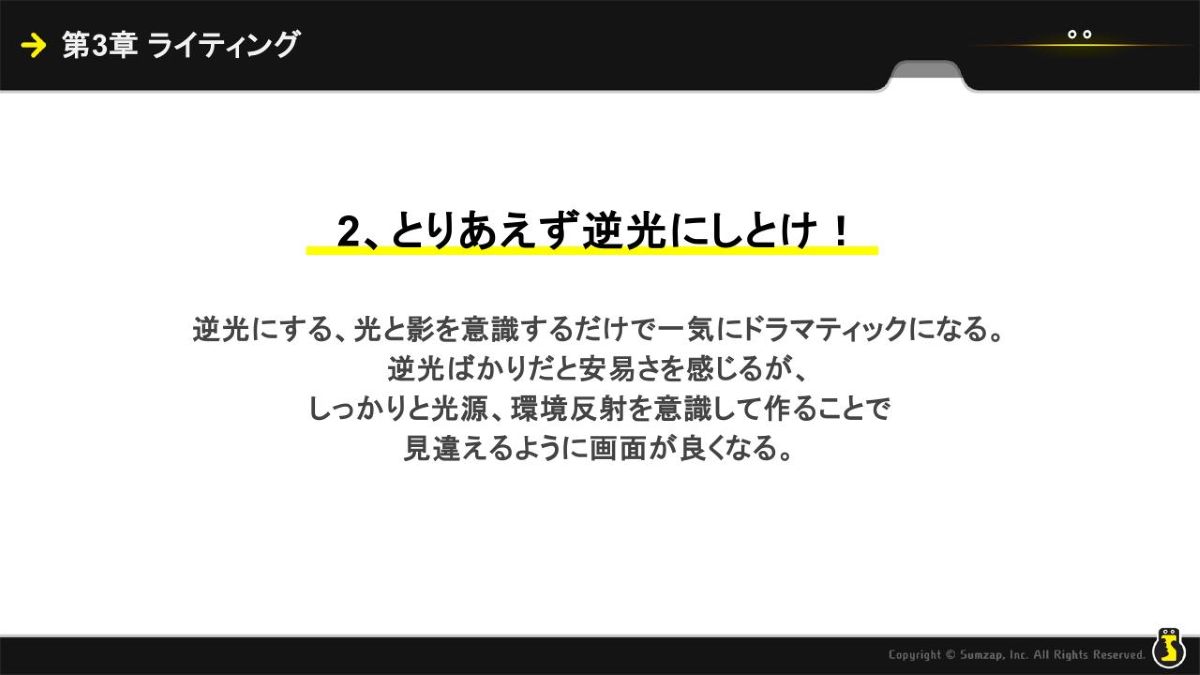

ドラマティックなシーンでは「逆光」を用いる

ドラマティックなシーン演出を行う際は、光と影が意識しやすい逆光表現を利用することも重要です。

アニメの絵は平面的であるため、影を描き込むより輪郭を強調したほうが視認性を向上できます。逆光でキャラクターの背後から輪郭を明るく照らし出すことは線で見たときの絵の印象に近づける効果があり、順光の綺麗なライティングと同じレベルでキャラクターの魅力を引き立てることができるとのこと。

アニメ業界において「逆光」とは光を背にして背景が真っ白になる状態を指すこともあるが、ここではリムライト的なライティングを「逆光」と表現している

キャラクターが移動すれば、光が当たる位置も変わる

また、キャラクターの移動に伴ってライトの当たり方が自然に移り変わる様子を作画に落とし込むことで、映像に説得力を持たせられます。3Dの映像においては一般的な表現ですが、手描きアニメではそういった変化をノイズとして取り入れることが重要だと山下氏は語りました。

キャラクターの移動に伴う光量の変化のことを山下氏は「影付けが動く」と呼び、やや上級者向けとしていた

そのアクション、本当に2秒でできる?“尺”にぴったり収まる動作を

リアルな動作や線の描き込み、パースや影付けなどを完璧に行ってもなおシーンが「しょぼい」と感じる場合は、シーンの尺に対して動作を詰め込み過ぎていることが原因であることが考えられます。

例えば、「振り向いて殴って2回蹴る」動作を2秒間で描写しようとすると尺が足りず、早送りで無理やり収めざるを得なくなります。「シーンの尺」と「動作にかかる時間」を一致させることで描写の違和感を抑えられます。

尺と動作を一致させるための指標として、実際の人間の動きを逸脱した描写になっていないか意識すると良いと山下氏は述べました。一方、ロトスコープ(※)などを用いて人間の動きに即したアニメーションを描こうとすると、遅すぎて絵コンテに入りきらない場合もあるとのこと。

※ 実写映像をトレースすることでアニメーションを作る手法

勢い・メリハリが説得力をもたらす

静止画や動きの少ない絵は、線が整っていても「作画崩壊」だと受け取られやすいとのこと。先に述べたカメラワークなどの話と共通しますが、画面の動きにメリハリを持たせることで違和感を減らすことができます。

アニメ業界には「止めの美学」といった考え方もありますが、退屈させない絵作りやキャラクターの魅力を引き立てるためには絵を動かすことも重要です。一方ゲームの場合は、常に映像に動きがある状態がスタンダードと言えると山下氏は述べました。

一般的に手描きアニメは1秒24コマ(フレーム)で構成されるが、必ずしも1秒間に24枚の絵を使用するわけでなく、同じ絵を2コマ/3コマ単位で割り当てる「2コマ打ち/3コマ打ち」や、複数のコマ打ちを併用する「乱れ打ち」なども用いられる。山下氏の体感では、3コマ打ちと2コマ打ちを織り交ぜた乱れ打ちが汎用的とのこと。

低予算アニメでは3コマ打ちを用いることが多いという。高品質の映像を作る場合は2コマ打ちや乱れ打ちが採用されるほか、中割り(原画と原画の間を補う絵)を挟むより原画を追加するほうが推奨されると山下氏は語る。ただし、1コマだと逆に違和感が生じる場合もあるため注意が必要

また、動きの速度に緩急をつける「イージング」も大切な要素です。本来ゆっくり動くべき場面で速く動いていたり、静止するべき場面で動いていたりすると違和感の要因となります。例えば、ボールを手前から奥側に向けて投げるシーンの場合、ボールが遠くに飛んでいくにつれて徐々に移動間隔を狭める(詰める)ことで、リアルな動きを表現できます。

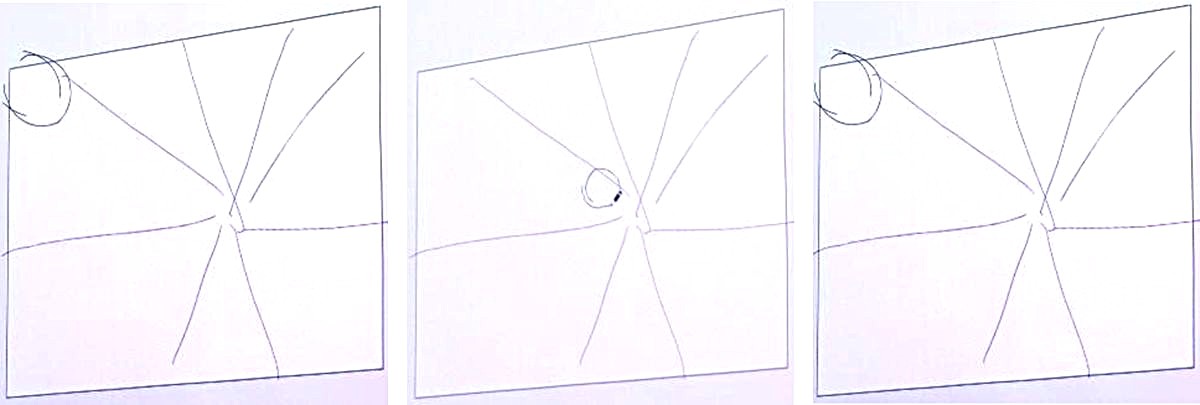

ボールを投げるシーンを3枚の絵で表現した図。ボールが移動する間隔を見比べると、画像左と中央より、画像中央と右のほうが間隔が詰まっている。ボールとの距離が開くにつれて加速度が下がっていることを表している

画像中央付近に描かれた矢印と小さな丸は、詰めの塩梅を動画マンに伝える「ツメ指示」と呼ばれるもの。矢印でボールの移動方向を、丸の間隔で詰め具合を指示している

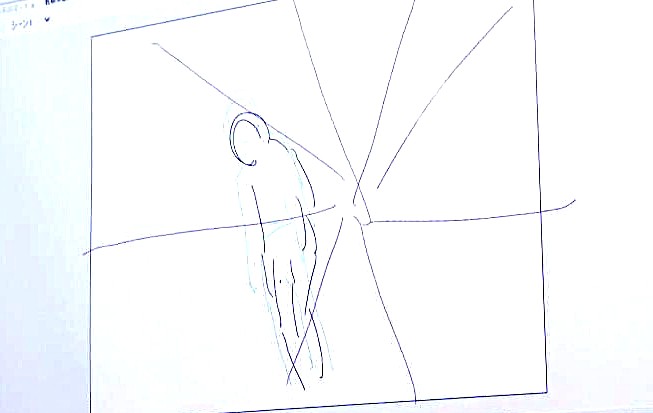

より具体的な「詰め」の例として、人間が椅子から立ち上がるシーンについても紹介されました。

このようなシーンでは、最初(腰を浮かす瞬間)と最後(完全に立ち上がり姿勢を伸ばす場面)で動きを詰め、中間地点の立ち上がる最中で加速させる描き方がよく用いられます。

まず前傾姿勢を取り重心を前方に移動させてから腰を持ち上げる様子を、4枚の画像で描いている

現実では均等に思える人間の動きも、アニメでは詰めたほうが見栄えが良くなる場合もあります。「詰め」には人間の運動機能に基づいた理論的な正解があるといい、それを身に付けるには現実の動きを観察し続ける必要があると山下氏は述べました。

応用編:“観察”と“理論”でリアリティを生み出す

講演の後半ではより自然な表現に見せるような応用表現について、いくつかの事例をもとに解説されました。

安易に同じ動きを繰り返さない

作画の負担を減らすために同じシーンを流用して絵の総数を減らす「リピート」という手法がありますが、巧妙に組まなければ動きに整合性が取れず、視聴者に違和感を与えてしまいます。この場合、一旦は全ての絵を描き切り、後からリピートできそうな箇所を選別する手順が進行しやすいとのこと。

動きにランダム性を持たせる

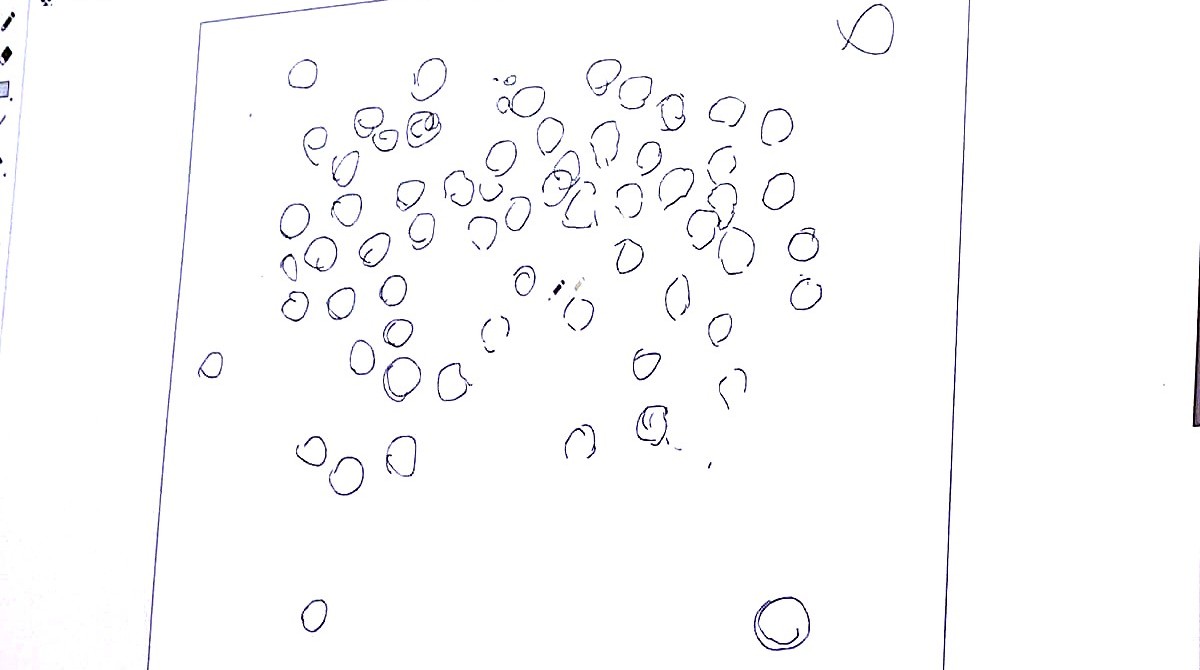

地面に小さな破片が散らばっている様子などを描く際、CGで複製したかのような不自然なパース・密度にしてしまうと違和感を抱かれてしまいます。自然なランダム性を手描きで表現するのは難しいですが、個々の形状や配置などバラつかせることでリアルな印象を与えることが可能です。

何かの破片を大量に地面に落としたとき、現実の物理法則に則るのであればサイズや間隔にランダム性が見られたり、一部が重なり合っていたりするはずだが、画像のように均一な見た目で描くと違和感のもととなる

画像はグラスに残ったビールの泡を描いたもの。泡のように高度な流体シミュレーションを要するものは手描きの難易度が非常に高いという

大勢のモブが映る光景においても、碁盤の目のように規則正しく整列させると不自然に感じられるため、うまくバラつかせる必要があります。

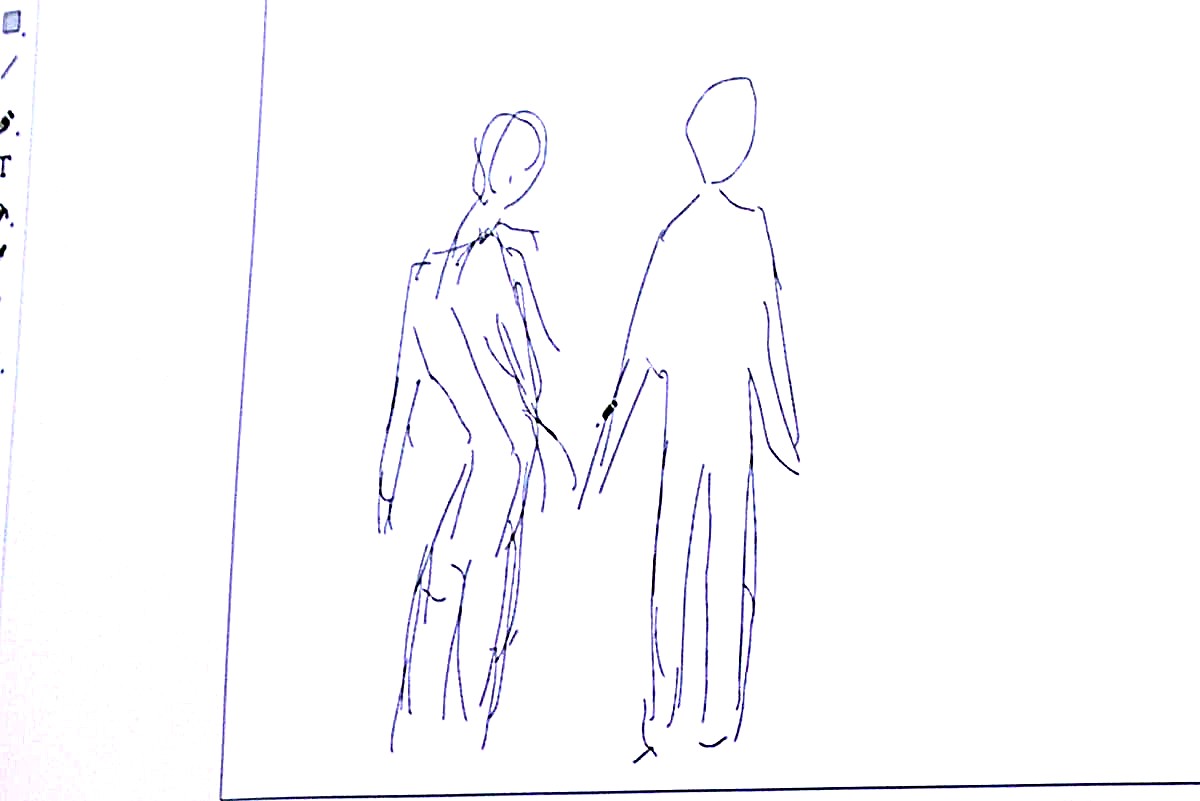

また、人間の立ち姿を描く際は、腰をそらせたり体を曲げたりさせたほうが直立姿勢よりも自然なポーズに見せることができます。こうした自然な偏り方を描写するためには、やはり観察と理論構築が大切だと山下氏は述べました。

現実世界では直立姿勢のほうが正常といえるが(画像右)、アニメにおいては体に曲線を入れたほうが自然な見た目にできる(画像左)

撮影によるアニメーション効果は使い時に注意

止め絵に撮影で動きを付ける「SL」(※1)や「DTB・DTU」(※2)といった手法は、工数削減やコメディシーンの描写などでは効果を発揮しますが、シリアスな場面では違和感のもととなります。

※1 「Slide」の略。素材をスライドさせて動いているように見せる手法

※2 「Digital Track back・Digital Track Up」の略。映像全体にスケールをかけて拡縮させる手法で、アニメでは一部の素材を拡縮する際などにも用いられる

人間が遠くに吹き飛んでいくシーンを例に挙げると、前半を手描きにして後半からDTBを使用するとギャグパートのようなイメージを持たれてしまいます。

吹き飛ぶシーンの前半を手描きのアニメーションで表現した様子

後半部分でDTBを使用した際のイメージ図。同じ姿勢で固まったまま縮小していく様子を描いているが、コミカルな印象になる。作業時間に余裕がないことで絵の枚数が減り、撮影で補わなければならない場合などに使用されがちな手法

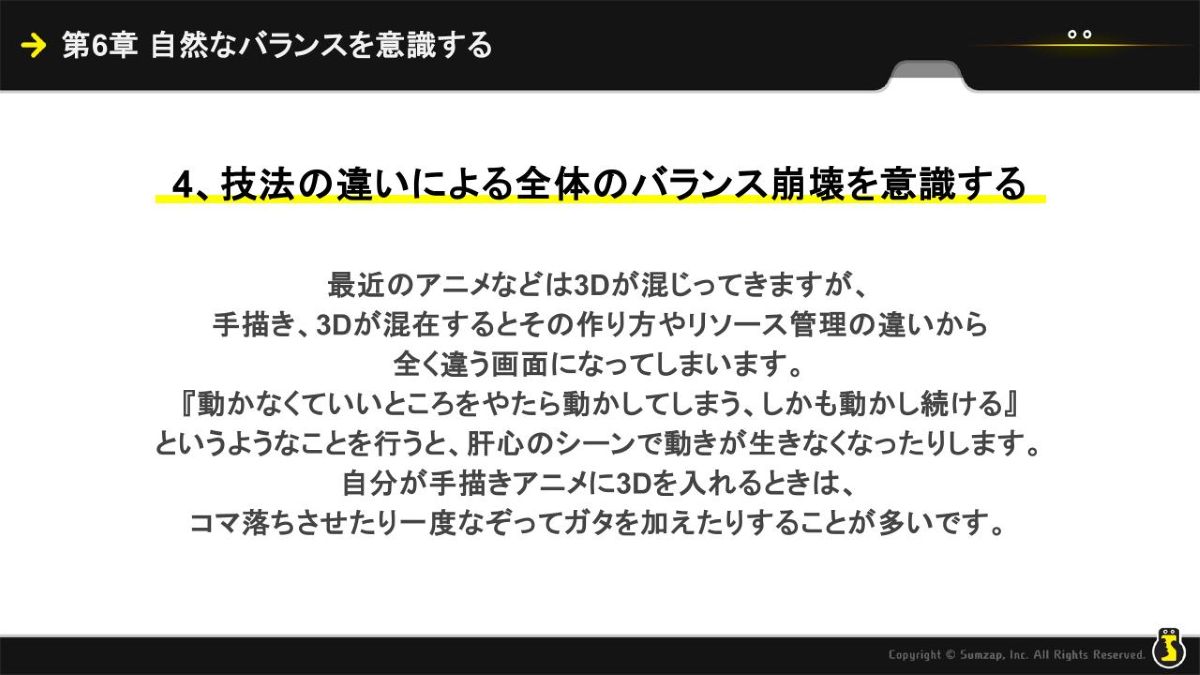

手描き&3Dの併用はバランス悪化の恐れも

手描きアニメと3Dを同時に使用すると、例えば2次元キャラクターの横をリアルな車が走っていくような、別々の世界観が同じ画面に混在する不自然な映像となってしまいます。ただし、3Dをうまく手描きアニメに馴染ませている作品も数多くあります。技法の違いによる雰囲気の違いを「仕方ない」と安易に受け入れて欲しくないと山下氏は語りました。

こういったケースはアニメ業界のデジタル黎明期によく見られたという

講演の最後に山下氏は、今回挙げた違和感をあえて生み出すことで簡単に「ギャグ演出」ができると述べ、「正反対の2つの演出技法が身に付いたと思ってほしい」と講演を締め括りました。

今回の講演では、汎用的に役立つ演出手法が数多く紹介されており、アニメ業界の発展や後進育成に対する山下氏の意識の高さが感じられました。また、既存の手法に疑問を呈することに躊躇いがなく、ゲームなど他分野で用いられる技術も参考にして高品質なコンテンツを効率的に生み出そうとする姿勢が垣間見えるものでした。

「サムザップテックナイト アニメ監督とゲームクリエイターの演出表現術 ~ドラマティックな技法とは~」connpass「スタジオクロマト」公式サイト

ゲーム会社で16年間、マニュアル・コピー・シナリオとライター職を続けて現在フリーライターとして活動中。 ゲーム以外ではパチスロ・アニメ・麻雀などが好きで、パチスロでは他媒体でも記事を執筆しています。 SEO検定1級(全日本SEO協会)、日本語検定 準1級&2級(日本語検定委員会)、DTPエキスパート・マイスター(JAGAT)など。