舞台が決まった経緯と「ほおばりヘンケイ」

『星のカービィ』シリーズは横スクロールの2Dアクションとして人気を博してきましたが、『カービィのエアライド』や『カービィのすいこみ大作戦』などの番外編や、『星のカービィ ディスカバリー(以下、『ディスカバリー』)』の前作にあたる『星のカービィ スターアライズ』において、部分的に3Dアクションを採用する試みも行われてきました。

これらで蓄積してきたノウハウをもって、今作ではいよいよ本編初の完全3Dアクションに挑むことになります。

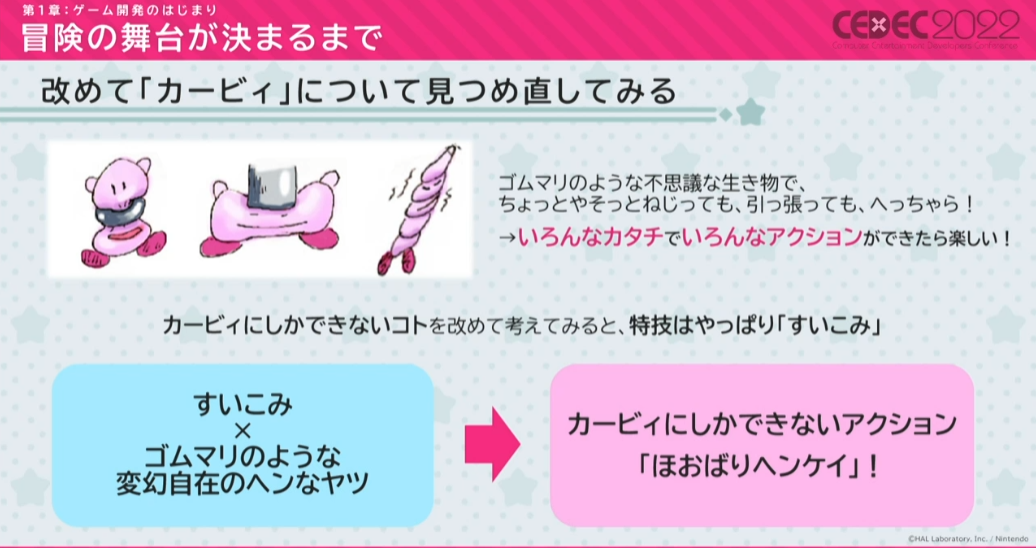

『ディスカバリー』を作るにあたり、カービィというキャラクターを見つめ直し、「どんなことをさせたら楽しいか、それにはどんな舞台が相応しいか」などを考えるところから開発は始まりました。

その結果、「いろいろなものを吸い込んで、ほおばって、ヘンケイできたら楽しい」「私たちにとって身近なモノをほおばれるとカービィのすごさがわかりやすいから、現実世界のモノが存在する舞台にしよう」というコンセプトが生まれ、カービィのファンタジー世界と現実世界が融合した世界を作ることが決定しました。

「ほおばり感」を出すための試行錯誤

カービィがモノを「ほおばってる感」を出すための試行錯誤を経て、カービィの特徴である「目や口の配置バランスは保持する」「手足はそのままの形を維持し、どこかに残っている」「口からほおばっているモノがはみ出ている」などの要素を重視。

デザイン面においては、魔法などで変身しているのではなく、カービィが独自に持つ「すいこみ」という特技から着想を得た「ほおばりヘンケイ」というキーワードも登場しました。一方、アート面においては「ほおばりきれていないヘンケイ」といった見た目上のポイントが設定されていきます。

飛行機のほおばりは『ディスカバリー』本編では登場しない。ほおばったモノで行うアクションに意外性やワクワク感を持たせるため、できる限りほおばるモノとアクションの関連を薄めた

ほおばった姿のポイントが決まったので仮実装を始めてみると、ほおばった姿だけでは「ほおばってる感」がまだ弱いことに気付きます。モノをほおばって突然姿が変わってしまうと、ヘンケイではなく変身となってしまいます。つまり、ほおばった後の姿だけでなく、「吸い込もうとしたけど無理だった」という演出がヘンケイの納得感を得るために重要なのです。

ほおばる過程が大事な演出だと分かったため、コンセプトアートや専用モデル・アニメーションを用意することになりました。

ほおばり感を出すため、カービィが吸い込もうとして「びよ~ん」と伸び、「バチン!」とはみ出しながらフィットする短いアニメーションが実装された

続いて、プランナーが中心になってヘンケイの案を出していきますが、この際にほおばるビジュアルの決定に難航したそうです。例えば階段をほおばる場合、カービィの顔の位置が悪いとカービィだと分からない、口から見える中身を痛々しく感じてしまう、といったことも起きました。これらの問題に対しては、先ほどのポイントは踏まえつつも口を閉じさせるなどの例外も設けました。

当初はラフ左上の案で進めようとしたが、カメラ位置によっては謎の物体と化してしまったために没に

また、ほおばったときの顔のバランス、手足の位置でもカービィの印象は大きく変わりました。ほおばりヘンケイのフォルムによって動き方がどう変わるのかを想像しながら、多々あるほおばりヘンケイの姿を差別化しました。例えば、自動販売機を吸い込んだときは重たそうにドシン、ドシンと動かしたり、三角コーンならば軽そうにてけてけと歩かせたりしています。普段の動きと異なるカービィは、不慣れさを伴うモーションとなっています。

輪っかをほおばったカービィは左右の足の間隔が短い。薄っぺらいがゆえに不安定に走る

いつものまん丸なカービィとはまったく異なる見た目でインパクトを与えながらも、動かしているうちに愛着を持ってもらい「10人中7人はかわいい」と思ってもらえそうなデザインを目指したとファーマン氏は話します。

現実世界との融合を目指した「新世界」のビジュアル

これまでのカービィの舞台はファンタジー世界で、その世界を構成するものは担当アーティストの個性や今までのカービィシリーズの延長と捉えられました。その自由な多様さがカービィの世界らしい背景の要因の一つでした。

しかし『ディスカバリー』における「現実世界との融合」というコンセプトはカービィシリーズ初で、これまでとは異なる基準を模索する必要がありました。そこで課題となったのは「カービィが自分の世界にやってきた」と感じられつつも、カービィがいても不自然に見えない「リアリティとカービィらしさの両立」でした。

現実世界ではあり得ないような「うずまきの雲」、「宙に浮くオブジェ」といったファンタジー世界特有のフシギなモノは今作では封印しました。その一方、カービィがまったく別のゲームにぽつんと置かれたような状況も避けたかったため、リアルな世界でありつつも『星のカービィ』というゲームの世界であることを感じられるデザインが目指されました。

特定の国や地域を想起させるようなアートも考えていたが、最終的には技術水準が80年代~現代風の「ニュートラルなそこそこの都市部」というデザインに

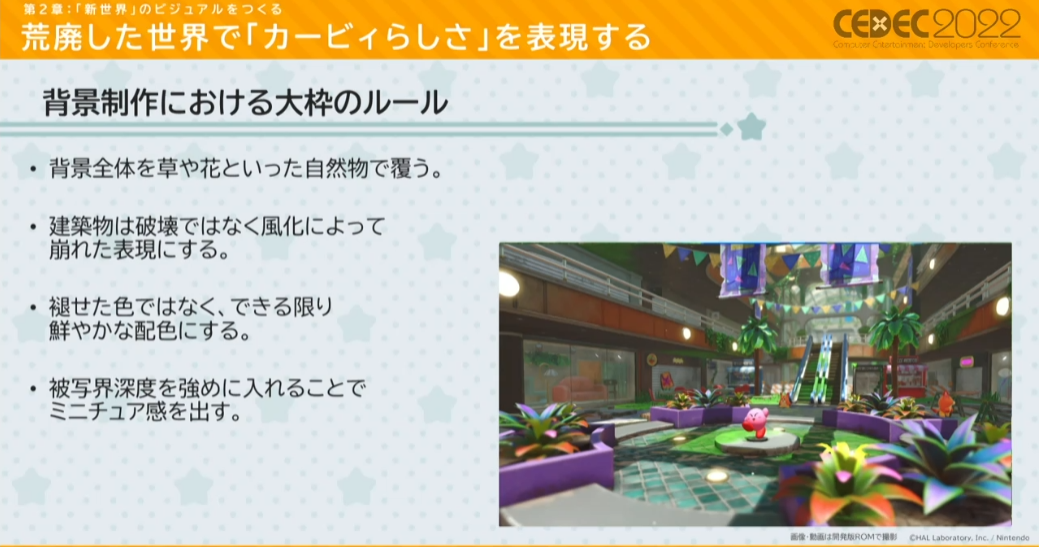

荒廃した世界で「カービィらしさ」を表現する

既存のシリーズでは、背景はカービィのアクションを「補助」するものでした。しかし、本作では新しい世界観こそがタイトルのアイデンティティであり、背景グラフィックの占める重要性は今まで以上だったと森下氏は言います。

現実世界にあるオブジェクトを風化させて配置するだけでは、荒廃した世界観をイメージさせる、シリアスで恐ろしいビジュアルになってしまいます。そこで、建築物は風化によって崩れているが、草や花などの自然物で背景全体を覆い、ビビッドな色彩配置と被写界深度によるミニチュア感を出すことで差別化を図ったそうです。これらによってシリアスで難しそうなイメージを払拭し、誰にでも遊べそうな親近感を演出。シリーズとの親和性を高めました。

さらに、カービィらしさを演出するには背景装飾に驚きとワクワク感があることも重要です。本作ではこれを「人が住んでいた現実感」と「カービィの愛らしさ」のギャップから導き出せると考えました。そこで、背景装飾に可能な限り説得力を持たせることになりました。

たとえば、遊園地ステージへ続くゲートを開ける電気室の小部屋。実際の電気室を参考に、仕事場の雑多な雰囲気を出すなど、ちょっとしたバックストーリーも表現しています。

「電気室」の小部屋。かつて固く閉じられていたであろうフェンスも描かれている。スイッチを押し、シャッターが開いた時の納得とワクワクにつながる

広大な砂漠を「元々は港だった場所」にして、経過した年月の大きさを感じさせる。同時にこれから待ち受ける遊びに期待も膨らませる

長く続く直線的な壁を「路面店」にして、生活感を出す。サンシェードはレベルデザイナーとの連携によりアイテムの隠し場所としても機能

『星のカービィ』の背景はプレイアブルな前提があるため、リアリティのある空間の演出には難しさもありますが、可能な限り世界観に浸ってもらえる工夫を施しています。レベルデザイナーから上がってきたマップに対して、「もとの住人はどんな人だったか」、「どんな生活をしていたか」といった設定を盛り込んで一緒にブラッシュアップしていくことで、説得力のある背景装飾を生み出しています。

3Dアクションでの遊びやすさと制作ボリュームへの対処

当初は2Dアクションとして制作された『星のカービィ スターアライズ』(以降、『スターアライズ』)のモデルやモーションの流用も考えられました。しかし、横向きを前提として作られた『スターアライズ』のモーションは3Dではわかりにくく、すべて3D向けに作り直すことになったそうです。

アクションの調整

モーションはどの角度から見ても分かりやすくしたいところですが、カービィのまんまるいデザインが作業を難航させました。帽子で前後をつけられる場合はまだよいほうで、カメラ位置が後方になるとカービィの向いている方向が非常に分かりにくくなりました。このため、一見前作と変わらないように見えるモーションも遊びやすくなるよう細かな調整が行われました。

ボムを投げる体をねじるモーションは両手で投げるモーションに変更。投げる方向と体の向きをそろえた

体軸が左右に振れる走り方をやめて進行方向を少しでも明確に

敵キャラクターのデザインも、3Dアクションにするにあたって傾向が変わりました。1頭身で首がないキャラや白目がないキャラはカービィ作品らしい敵キャラです。しかし、こうした敵キャラは3D空間では目線や体でカービィを追うのが困難でした。そこで、2Dアクションの作品よりも、関節が多く頭身が高めのデザインにシフトしているそうです。

本作の「ビースト軍団」は過去作よりも実際の動物に近いデザインに。操作性のほか、現実に近い世界へ来たことを表すためでもある

視認性の調整

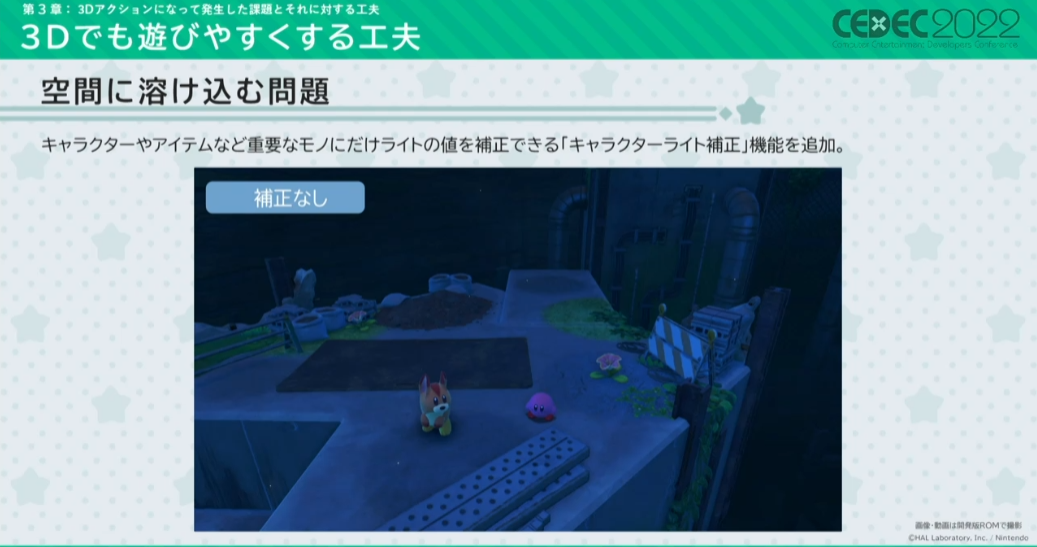

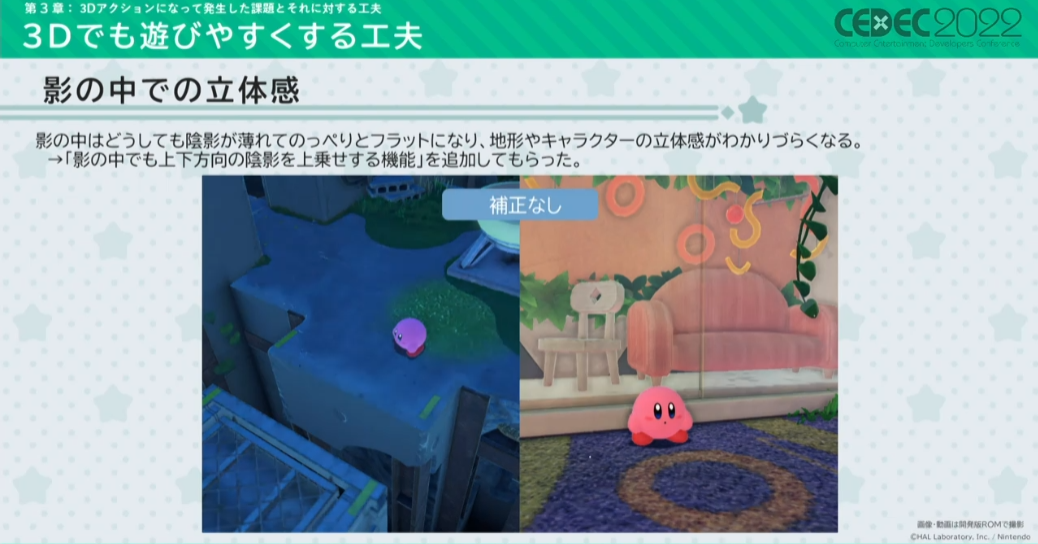

キャラクターが空中にいる時の位置が分かりにくい、空間に溶け込んでしまう、影の中で立体感がなくなる……こういった問題は3D空間で遊びを設計する時に必ずといって良いほど付いて回ります。『ディスカバリー』では遊びやすさを重視する方針を貫いており、デカールシャドウの追加、ライトや陰影の補正といった処理を行って、視認性が悪くなる問題を回避したそうです。

地面から離れることが多いカービィには真下にデカールシャドウを落とし、現在位置を分かりやすくした。この影は影の中でも表示される

洞窟など背景になじみすぎてしまうキャラクターやギミックには「キャラクターライト補正」を追加。ステージ上の大事な物だけを照らすライトで、シーンによって調整可能

影の中でも地形やオブジェの立体感が分からせたい場合に限定して上下方向の陰影を上乗せする「アンビエント補正」を追加

「キャラクターの印象の色」も大事にしています。物理ベースレンダリング(PBR)では、周囲の色(環境光)を物体に反映することで、光学的な正しさによるリアリティを出せます。しかし、それがキャラクターの印象を損ねてしまうならば、あえて正確さを崩してでも印象が明確になる色を選択しました。具体的には、キャラクター本来の色が環境に左右されすぎないようにキューブマップの環境光の彩度を抑えることで、キャラクターに設定された色が主張できるような調整をしています。

PBRはリアルに正しく世界を描画してくれる便利なものですが、「ゲームの世界は嘘だらけなのでその都度調整が必要」であり、嘘の塩梅はこれからも課題になるだろうとファーマン氏はまとめました。

キューブマップの彩度を調整できるパラメーターだけでは補正が不十分だった。モデルの法線方向を見てモデルの外周と内側で彩度を変えられる機能を追加。輪郭線にあたる部分だけ彩度が高い

赤っぽいキャラクターに入った緑や青の環境の色を調整してキャラクター本来の色味に近づける。左上の球体のような彩度の低いオブジェクトは環境光の影響を受けやすい

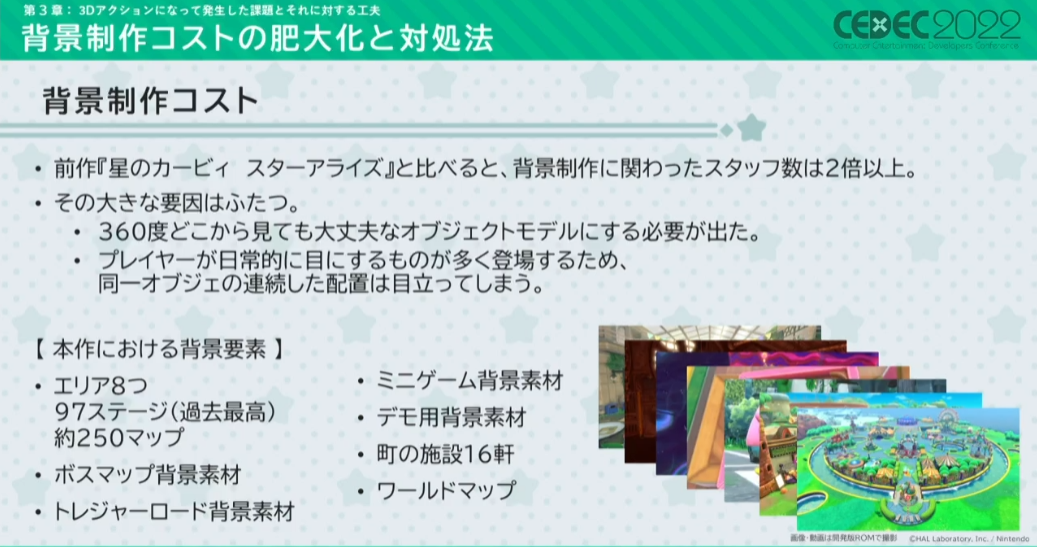

背景制作コスト肥大化への対処

「3Dになったことで背景制作のコストも大きくなった」と森下氏は説明します。従来は横スクロールで見えない裏側は背景がなくても問題ありませんでしたが、3Dの場合は360度どこから見てもいい背景を作る必要がありました。

また、本作は現実世界がベースの世界観であるため、プレイヤーが日常的に目にするモノが多く登場します。このため、電柱、ベンチなど同じ見た目のオブジェクトが同じステージに多数並んでいる配置が目立ちがちでした。これに加えてゲームのステージ数としてのボリュームも約250マップと過去最大級となっていました。

この問題に対処するために、背景制作についてはCG表現の最高峰を目指すものではなく「3Dアクションカービィとして期待されていることを優先する」、「背景は遊びの体験を演出フォローする立場」と認識を合わせました。

その上で、使用する開発用ツールや機能はあえて制限しています。これによって担当者による表現の幅を統一し、ツールスキルの得手・不得手や知識量によって成果物の差が出ないようにしました。また、リテイクや監修面でも往来がスムーズになりました。結果、統一されたクオリティでハイテンポな進行が実現できたとのことです。

ビジュアルをより良くするためのレベルデザイン連携

レベルデザインと背景装飾は切っても切れない関係。3Dアクションゲームではよりその傾向が顕著になりました。

本作では今までよりもコンセプトアートのロケーションと遊びの結びつきが大きくなりました。今までならば「動く地形で遊ぶ洞窟」、「滑る床で遊ぶ氷山」などのように遊びのテーマとモチーフ構成が同時に決まっていることが多く、背景は「埋めていく」意識で制作されていました。

本作ではレベルデザインとビジュアルの検証を同時進行で行っており、ビジュアルから遊びを作る流れも多かったそうです。ショッピングモールのアートに描かれたエスカレーターをギミックにしたり、夜の遊園地のアートから「パレードをギミックにしよう」といったアイディアが出るなど、コンセプトアートが豊富だったからこそ実現できた例が紹介されました。舞台と関係あるギミックが登場したことにより、その場所で冒険し、遊んでいる感覚も増しています。

ショッピングモールではコンセプトアートに描かれたエスカレーターをギミックに。コンセプトアートのゲーム再現率は今までより高い

「魅せマップ」の活用

今作は3Dアクションの初心者でも遊びやすいようにプレイヤーがカメラを操作できない、いわゆる「固定カメラ」になっていますが、その利点を活かして要所要所にスクショ映えする「魅せマップ」を入れることができたそうです。

カメラの設定は遊びに直結するため、アーティストではなくレベルデザイナーが行いました。魅力的なカメラアングルは操作しづらいことが多かったため、こうしたシーンはアーティストが積極的に動くことで実現しました。

水平に近いカメラアングルやカービィが小さいアングルは距離感や進行方向が把握しづらくなるため、通常のマップよりも敵やギミックが配置されていない

「魅せマップ」がビジュアル重視といえど、歩いているだけで楽しい、というユーザーは少数派。「数歩以上ただ歩かされるのではデモとしてスキップしたくなるもの」とファーマン氏は言います。「魅せマップ」でもただ歩かされている印象にならないように、短いエリアに留めたり、「触れられる綿毛」や「蹴れる石」などプレイヤーが干渉できるパーツを入れたりして間を持たせています。

「魅せマップ」はユーザーの目を惹き、プロモーションでも重宝されるコンテンツになった

ビジュアルの監修も「スクショ映え」するかどうかが基準。カメラワーク、ライティング、カラーグレーディング、各種フォグなどのポストエフェクトの効果は新しいエリアに入る時など環境が大きく変わるときに行い、一枚絵としてのビジュアルを重視しました。

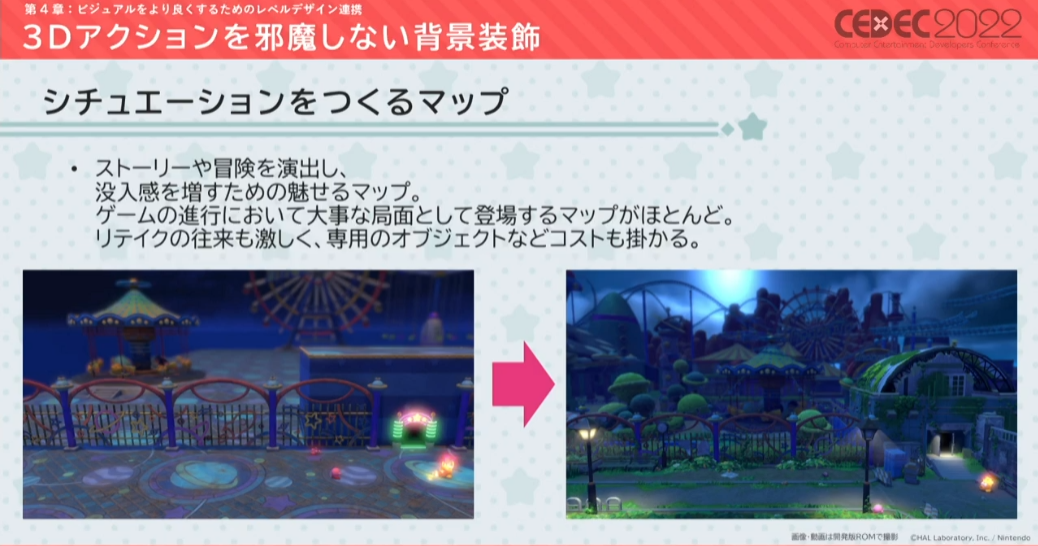

背景装飾の2分類

背景装飾は「遊びを立たせて飾るマップ」と「シチュエーションをつくるマップ」に大きく分類できるそうです。前者は空間を埋めていく作業のため比較的ストレートに進みますが、後者はストーリー上重要な局面であることが多く、専用オブジェクトが必要なほか、リテイク回数も多かったとのこと。講演内では「各マップが持つ役割をきちんと理解した上で、目的に沿った装飾を行うことが重要である」と語られました。

この後の騒がしく煌びやかなステージの前段として、静かで寂しい資材搬入口をイメージして装飾

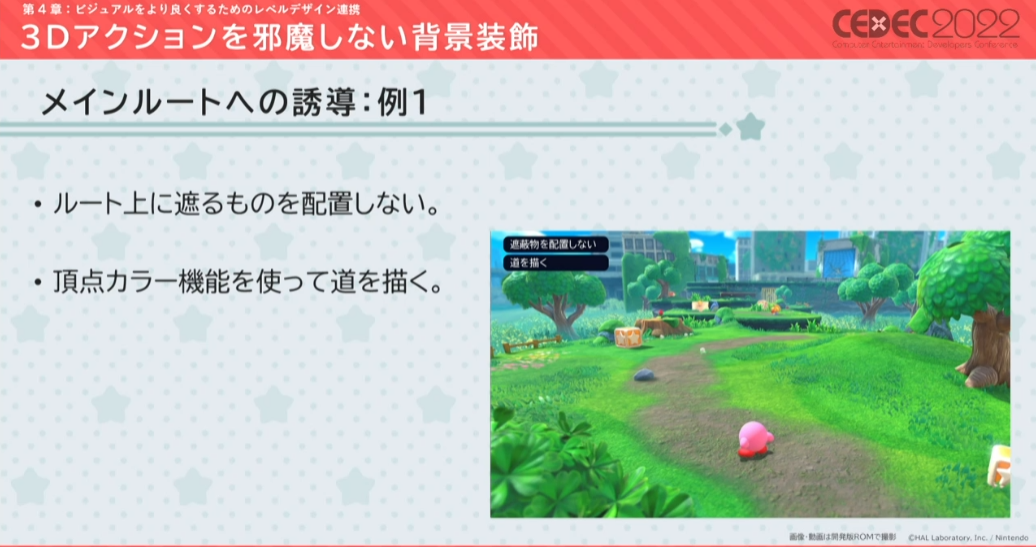

メインルートへの誘導

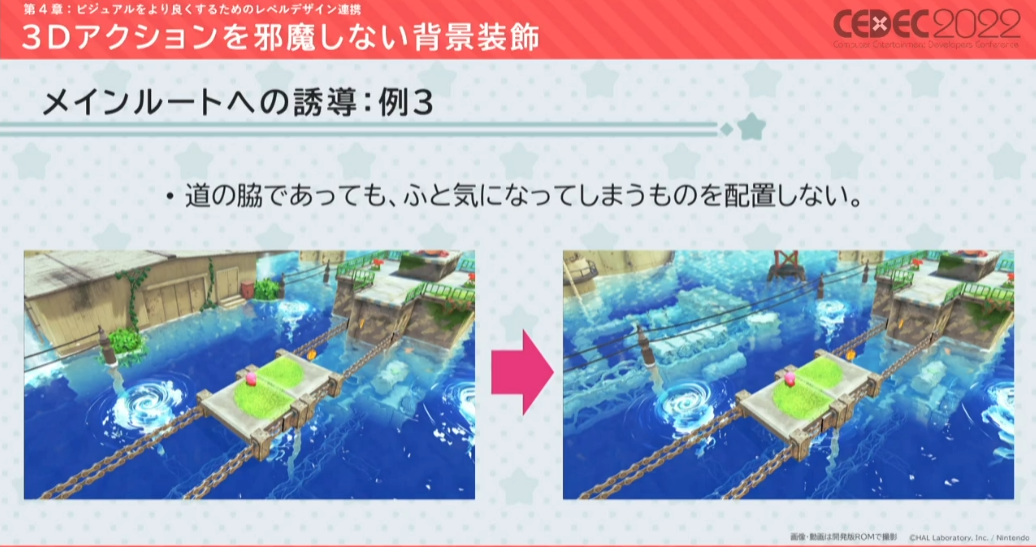

背景装飾をしていく中で、カービィの進むべきルートが分かりづらくなるということも頻繁に起きたそうです。こういった場合は遮蔽物を取り除き、道を描いてメインルートへの誘導を行います。道の描き方は頂点カラーで描いたり、物の影やアンビエント表現を使ったり、壊せそうなオブジェクトを連続して並べるなどさまざまなアプローチがありました。

背景装飾を施した結果、プレイヤーが進むべきルートが分かりづらくなった例

ルートが分かりづらくなったシーンを分かりやすくした例。目的地を隠している木を取り払い、道を描くことで不要に迷わせることを防ぐ

メインルートの描き方の一例。物の影やアンビエント表現による誘導が行われている

道の途中にある施設を隠すことで、ユーザーは迷いを抱かず、向こう側に飛び移れる

スピーディーな場面や広大だが道表現が行えない場面では小石や壊れるオブジェクトなど反応のあるオブジェクトでメインルートを示した

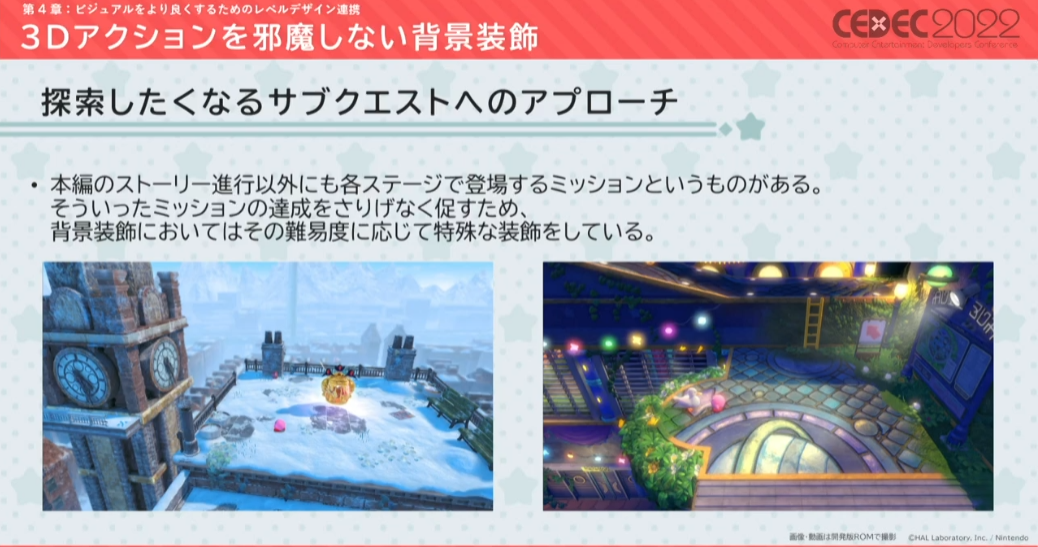

一方で、メインルート以外にも寄り道することで達成できるサブクエストも存在しますが、ここではミッションの難易度に応じてさりげなく達成へと導く装飾がされているそうです。さらに、レベルデザイナーが敵の配置やカメラの挙動を調整することでアプローチが強化されています。プレイヤーが「寄り道したい」と思えるよう、最後の最後まで何度も調整が重ねられました。

大げさなオブジェを配したりスポットライトで目立たせたりしてサブクエストを示している

さまざまなビジュアル的取り組み

『ディスカバリー』ではレンダリング表現も進化しましたが、カービィ自体がシンプルなデザインのため、どのようなポイントでビジュアルの進化を見せるかには苦労したそうです。今作では目の光彩の色が角度によって変わったり、口がテクスチャではなく本当に凹んでいたり、といった細かいポイントが進化しています。

また、環境によって受ける影響にもビジュアル的な変化を加えました。シンプルな形状だからこそ質感の変化は分かりやすく、例えば「水に入ると濡れる」といった表現も取り入れられました。水への浸かり具合による濡れ具合の変化や、上から徐々に乾いたり、濡れている時には歩いた場所に濡れた足跡がついたりするなどの環境との相互作用は分かりやすい進化ポイントです。これは地面の状態やカービィの状態に属性を持たせ、それぞれに適したエフェクトを自動で表示させることで実現しています。

背景のコンセプトに合った鮮やかな色使いを維持するための技法として、カラーグレーディングによる色味の調整や、濃淡のあるフォグを用いた奥行き感の表現、といったアプローチも紹介されました。ポストプロセスが雰囲気作りにしっかりと寄与しているのが分かります。

めりはりを持たせるためにほとんどのマップで彩度とコントラストを少し上げる調整が行われている

処理負荷の観点から実現可能なフォグを採用。あえて濃淡を出すことで奥行きが出る

何気ない青空と草木のあるシーンにおいても、ポストプロセスによって「嘘みたいに青い空」、「嘘みたいに鮮やかな緑」が演出されています。そのままでは寂しげな廃墟も、画像処理によって楽しげな空間に雰囲気を変えられるのは、まさにポストプロセスの真骨頂と言えます。

簡素な連携パーツも濃淡フォグによってまとまりや空気感が出る

デカールを多用することで、景観の単調さを解消する施策も紹介されました。汎用的に使用するオブジェクトにランダムにデカールを重ねることで、バリエーション感が出せるそうです。低コストでバリエーションを出す、非常にコストパフォーマンスに優れたアプローチであるといえます。

白線や壁の擦れ、アンビエント的表現で全体の雰囲気を底上げ

地形自動生成システムも、常にコストに向けた意識があってこその施策だったといいます。これはレベルデザイナーによって作成されたマップから自動で地形モデルを生成するシステムです。マップ作業の効率化、チーム間の見た目共有などレベルデザインと背景装飾を同時進行させるうえで有用でした。なお、これに関しては別セッションで詳細に解説されていました。

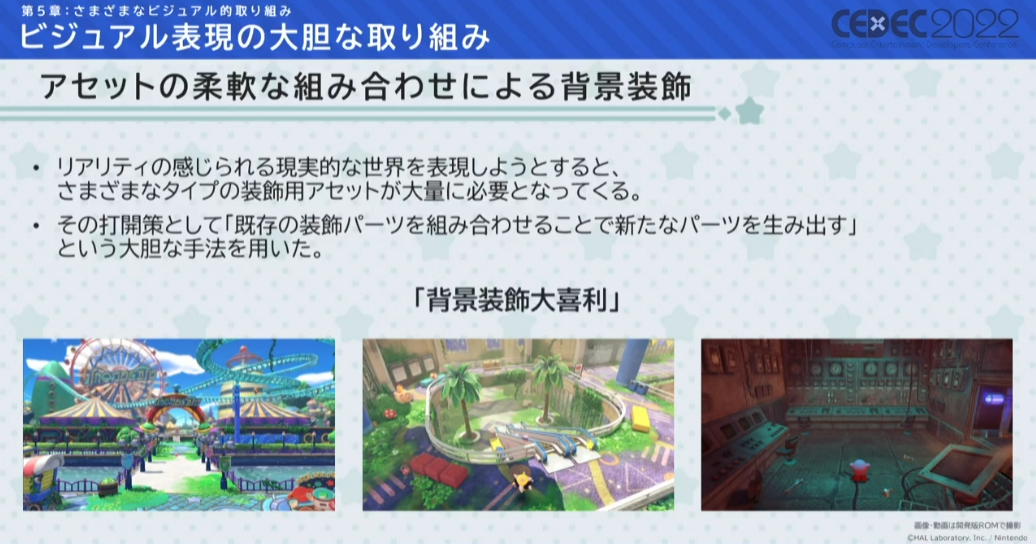

これまでにも背景装飾の取り組みが紹介されてきましたが、極めつけとも言えるのが「背景装飾大喜利」でした。これは既存の装飾パーツの組み合わせで新たなパーツを生み出すことで、雑多な現実世界のリアリティを表現しようという試みです。

開かずのエレベーターはスチールパイプと工事現場用パーティション

説明が割愛されたが、こちらも専用制作のアセットではないとのこと

コスト意識といってもピリピリしたものではなく、DIYの精神でお互いに褒め合いながら取り組んだそうです。

3Dでも遊びやすく、カービィらしく

「ゲームの演出のためのアートであること」、「重視すべきはキャラクターの印象と遊びやすさ」、「コストを踏まえた上での力の掛けどころの選択と集中」といった方針は最後まで一貫していました。これまでのノウハウ蓄積の成果もあってのことか、本講演で語られたアートディレクションの方針は実に明確でした。

「3Dでも遊びやすく、カービィらしく」。すべてはこれを実現するための施策であったと実感できる講演でした。

『星のカービィ ディスカバリー』公式サイト『星のカービィ ディスカバリー』 シリーズ初の挑戦 3Dアクションと現実世界との融合を実現したアートディレクション - CEDEC2022

ゲームエンジンプログラマ。シリコンスタジオ、ゲームフリークを経て、現在はフリーランス的に活動中。低レイヤ・描画などのランタイムから、ツール・アセットパイプラインまで、ゲームに関する技術はなんでも守備範囲です。RPG・音ゲー・格ゲー・紳士ゲー・お馬さんなどなど幅広く嗜みます。新作を待ちわびているのは『世界樹の迷宮』『ブレイズアンドブレイド』『バーチャロン』など。