国内最大規模のゲーム業界カンファレンス「CEDEC2022」が、2022年8月23日(火)から8月25日(木)までの日程で開催されました。初日となる8月23日には、MIMIGURI 代表取締役Co-CEO 安斎 勇樹氏が登壇し、「チームの創造性を最大化する“問い”と“遊び”の技術」と題した講演が行われました。組織においての創造性の枯渇問題やその対策が解説された本講演をレポートします。

EDIT / 酒井 理恵

登壇したのは、MIMIGURI 代表取締役Co-CEOの安斎 勇樹氏。ウェブメディア『CULTIBASE』の編集長で、企業経営と研究活動を往復しながら、人と組織の創造性を高めるファシリテーションの方法論について探究しています。

現場で創造性がなくなるメカニズム

現場でよくある3つの場面

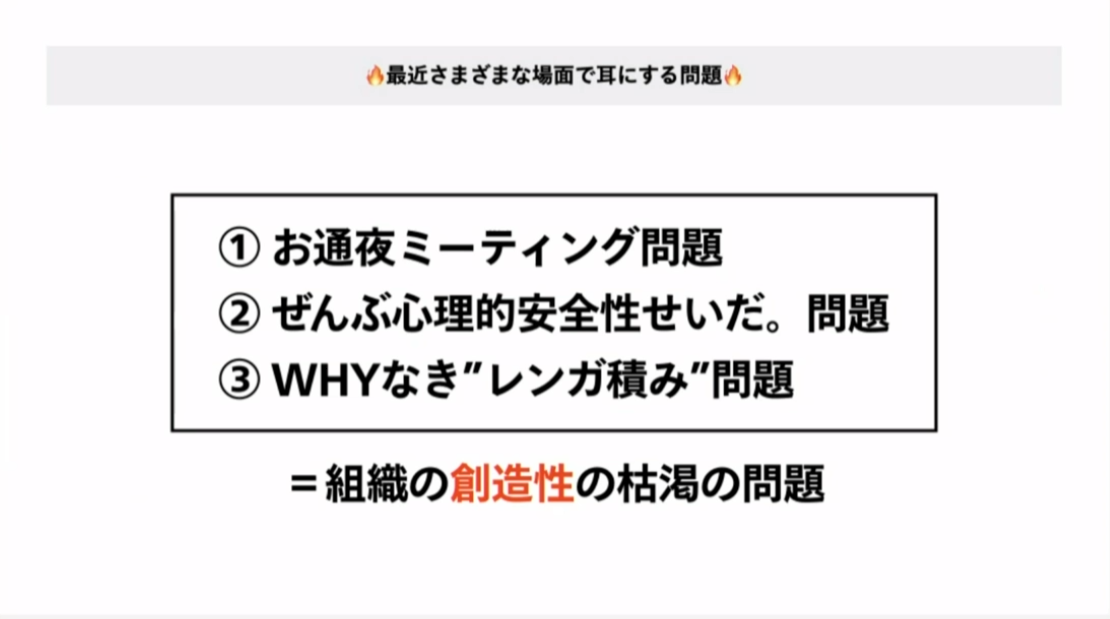

セッションの前半では、現場において創造性がなくなるメカニズムの考察が行われました。まずは現場でよくある「創造性が発揮されていない場面」が3つに分けて紹介されています。

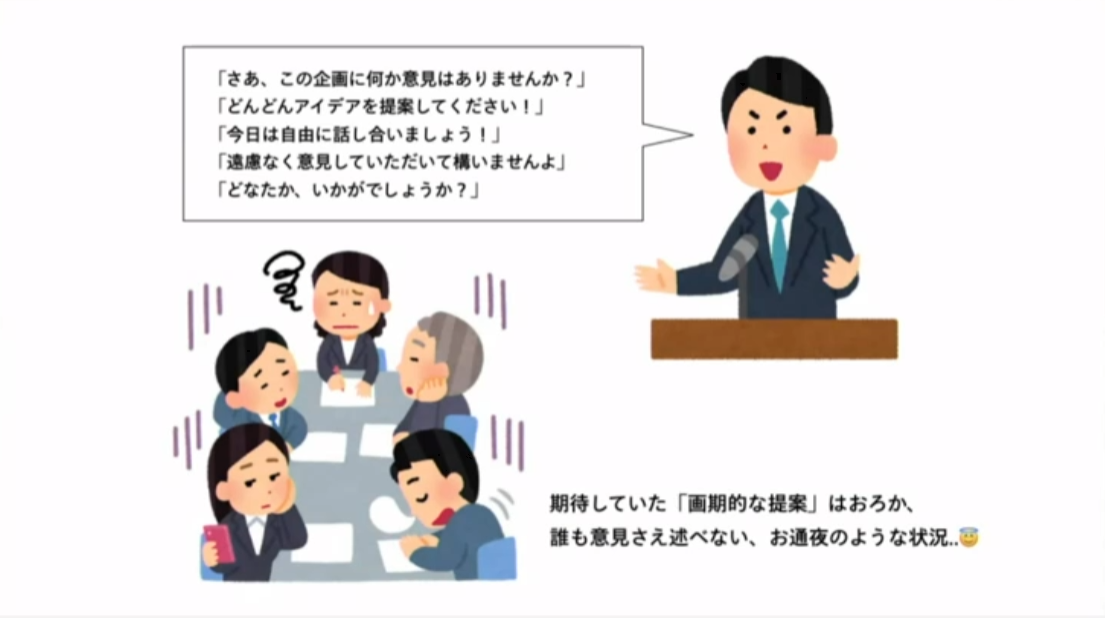

①お通夜ミーティング問題

『お通夜ミーティング問題』は、問いを投げかけても誰も意見を言ってくれないミーティング、いわゆる「お通夜」状態になってしまった会議の問題です。

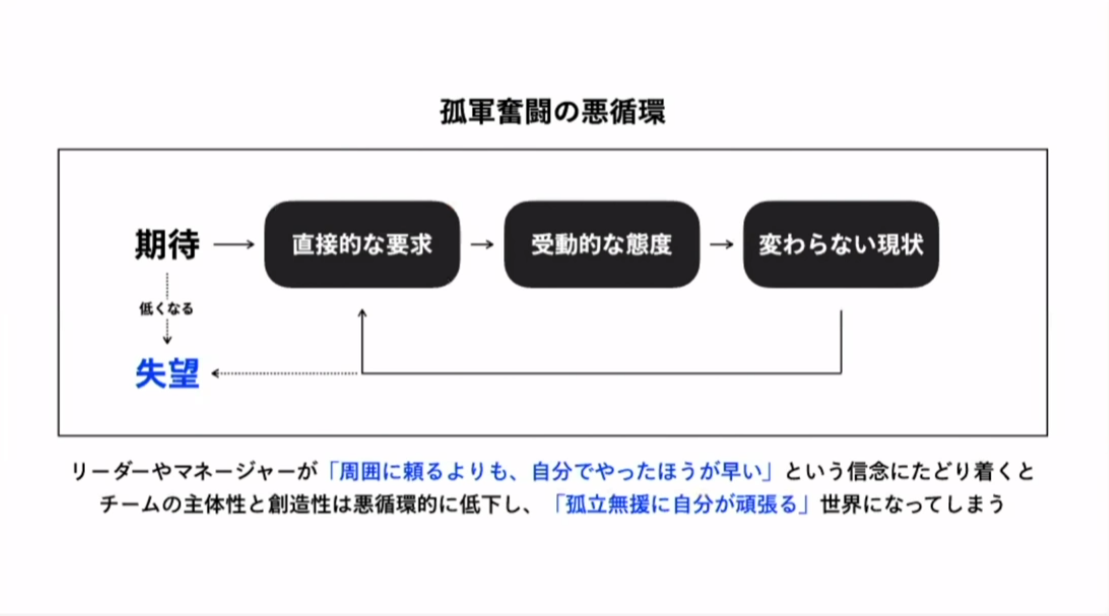

会議が「お通夜」状態になった場合、リーダーはチームに対して会議のあとに意見を出すよう命令しますが、状況は変わりません。こうした状態が慢性的なものになるとリーダーやマネージャーは周囲に頼るよりも、自分でやった方が早いと感じるようになります。特に、自分でも作業できるプレイングマネージャーはそうしてしまいがちです。結果、チームの主体性と創造性が低下し「孤立無援に自分が頑張る」ようになります。

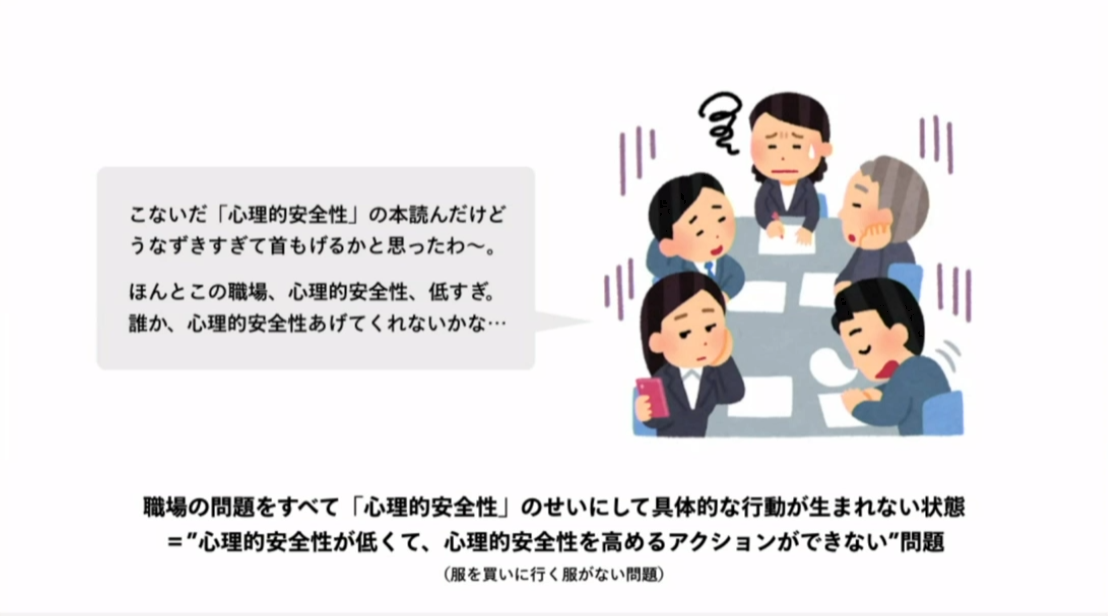

②ぜんぶ心理的安全性のせいだ。問題

『ぜんぶ心理的安全性のせいだ。問題』は、ここ1~2年で見られるようになった問題です。「心理的安全性」とは、チーム内で誰にでも意見が気兼ねなく言える状態を指します。

本問題は、この心理的安全性という存在が広く知られたことによって生まれました。職場の問題がすべて心理的安全性のせいになってしまい、それを解決する具体的な行動は生まれないという問題です。

③WHYなき"レンガ積み"問題

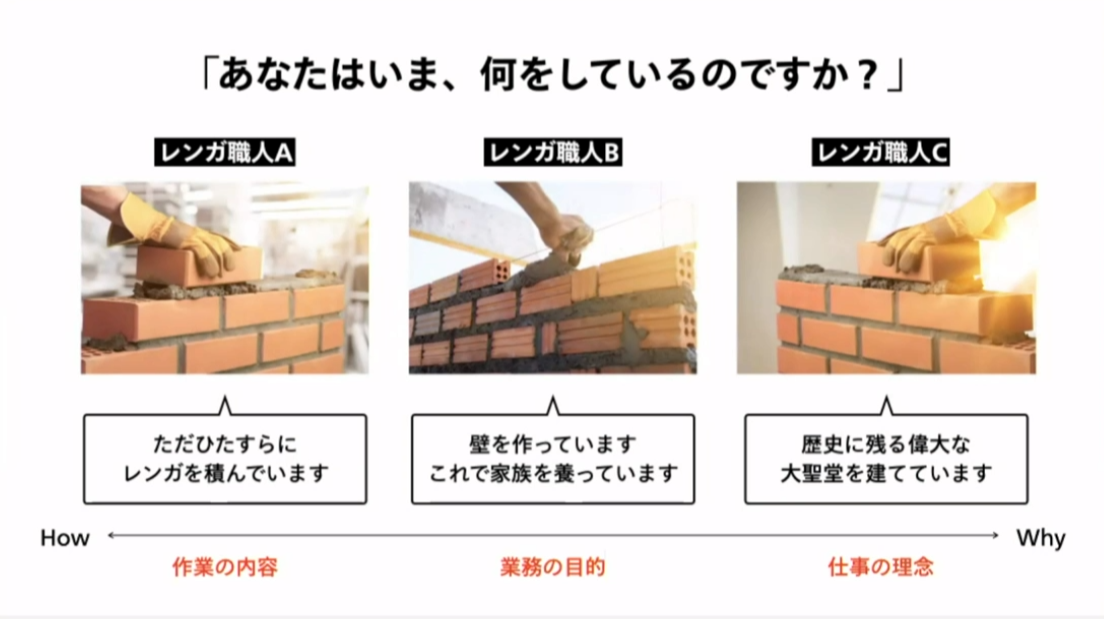

「あなたはいま、何をしているのですか?」と問われたときに「ただひたすらにレンガを積んでいます」と作業の内容を答えるレンガ職人A、「壁を作っています。これで家族を養っています」と業務の目的を答えるレンガ職人B、「歴史に残る偉大な大聖堂を建てています」と仕事の理念を答えるレンガ職人C。

『WHYなき”レンガ積み”問題』は、作業の意義を問わず、ひたすらに作業を続けているレンガ職人Aのような状態のことです。

レンガ職人Cのように理念を持って仕事をするのは簡単なことではなく、近年、レンガ積みのような作業をどのようにやり過ごすかが世の中の「解決すべき課題」として取り上げられています。

この①~③の問題は、組織の創造性の枯渇の問題に端を発していると安斎氏は考察します。解決のためには、対処療法ではなく、そもそもなぜこうした問題が起きるのかに対して一歩踏み込んで考える必要があります。

なぜ"組織の創造性"は枯渇してしまうのか?

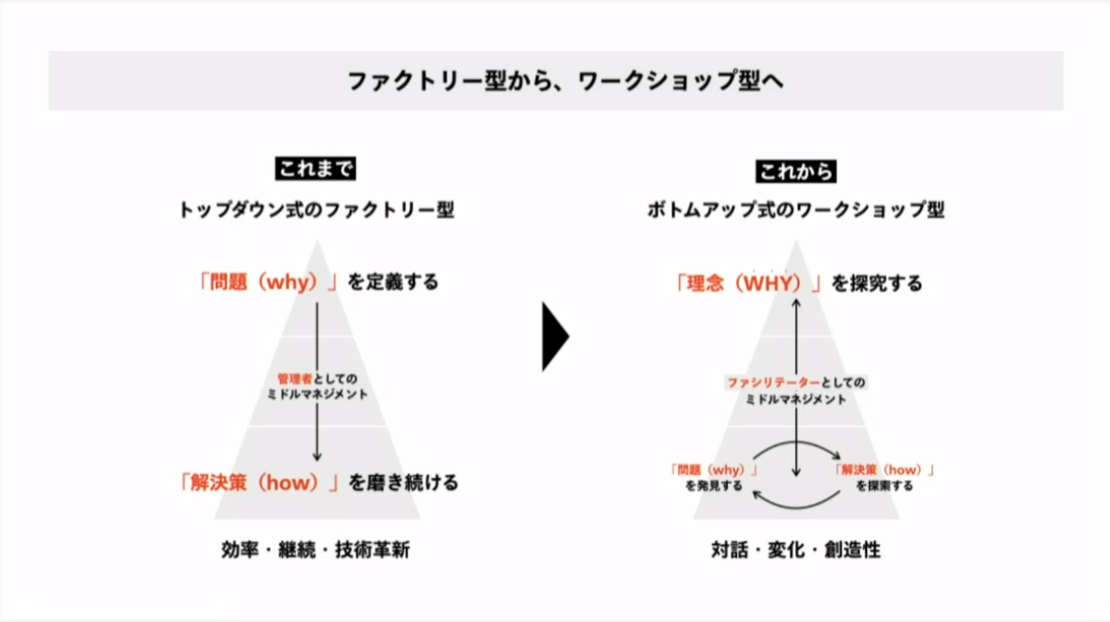

安斎氏は、組織とチームの在り方にパラダイムシフトが起きていることが創造性が発揮されない現象の原因とし、従来と近代で組織とチームの在り方にどのような違いがあるか説明しました。

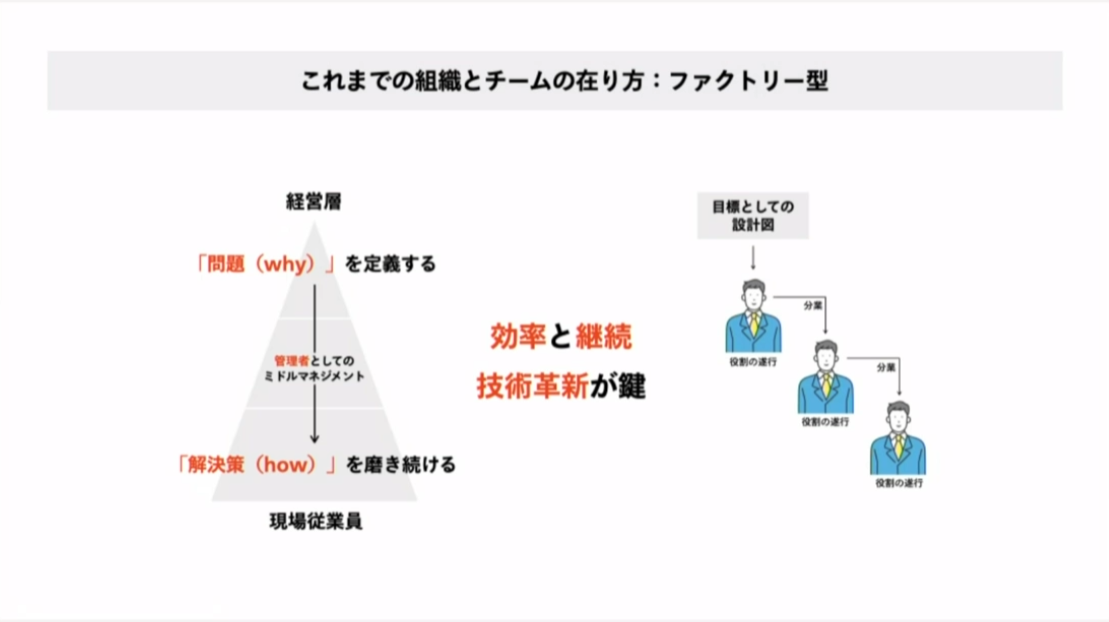

これまでの組織・チームの在り方であるファクトリー型(開発の現場ではウォータフォール型とも呼ばれる)は、経営層が問題を定義し、その問題に対して現場の従業員が解決策を磨き続けるといった方法です。

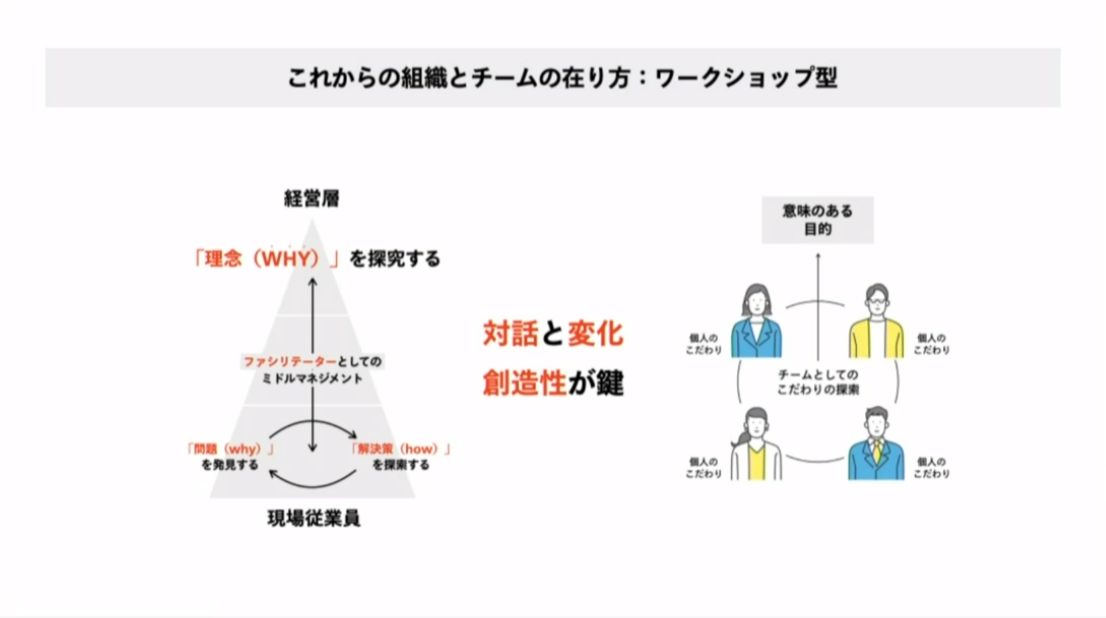

一方、これからの組織の在り方であるワークショップ型では、現場作業員自身が問題を発見、解決策を探索し、経営層が理念を磨きます。つまり、これからは個人が仕事の意義を発見し、この人と意見が違くとも意見を言おうと積極的にコミュニケーションを取ることが必要になります。

ファクトリー型の分業の場合と違い、ワークショップ型では対話をして問題を発見する必要があります。また、ファクトリー型では数値や目標を下に落とすだけでよかったマネージャーも、ワークショップ型では従業員が現場で問題と解決策を回すことをしっかりと手助けしなければなりません。

組織の過渡期だからこそ起きる4つの問題

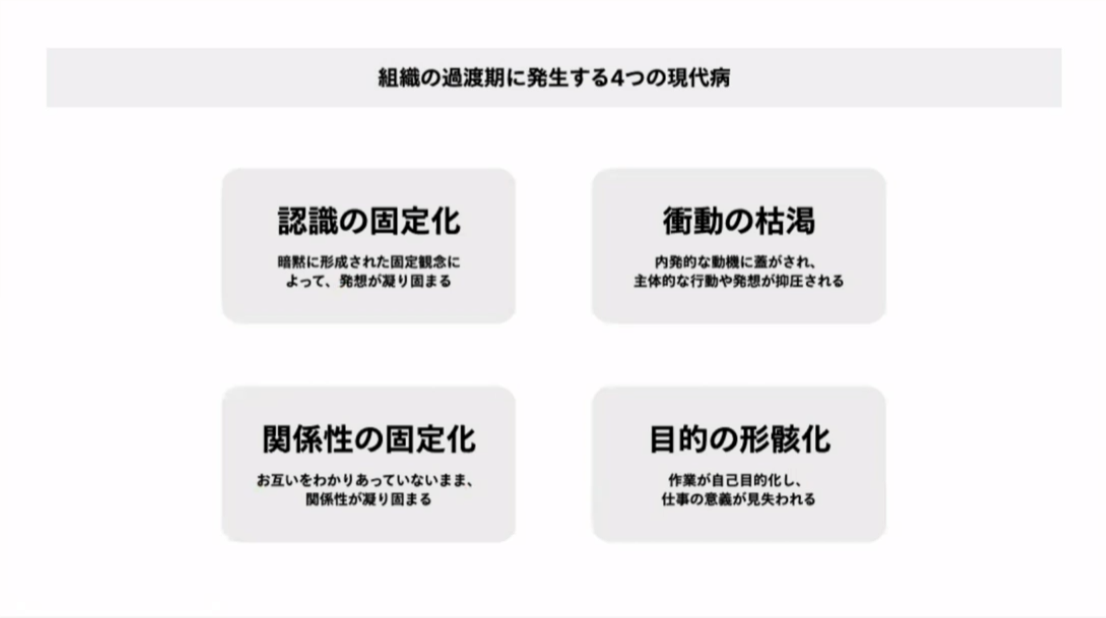

組織の変化が大きく変わりつつある現段階では、ワークショップ型に完全に移行するといった組織は少なく、段階的な変革が進められています。安斎氏は、最近は「過渡期ならではの問題」も増えているとし、4つの問題を紹介しました。

①認識の固定化

認識の固定化とは、目先の目標にとらわれ、創造性が乏しくなってしまっている状態のことを指します。従来のファクトリー型で凝り固まった命令への固定概念を覆す必要があります。

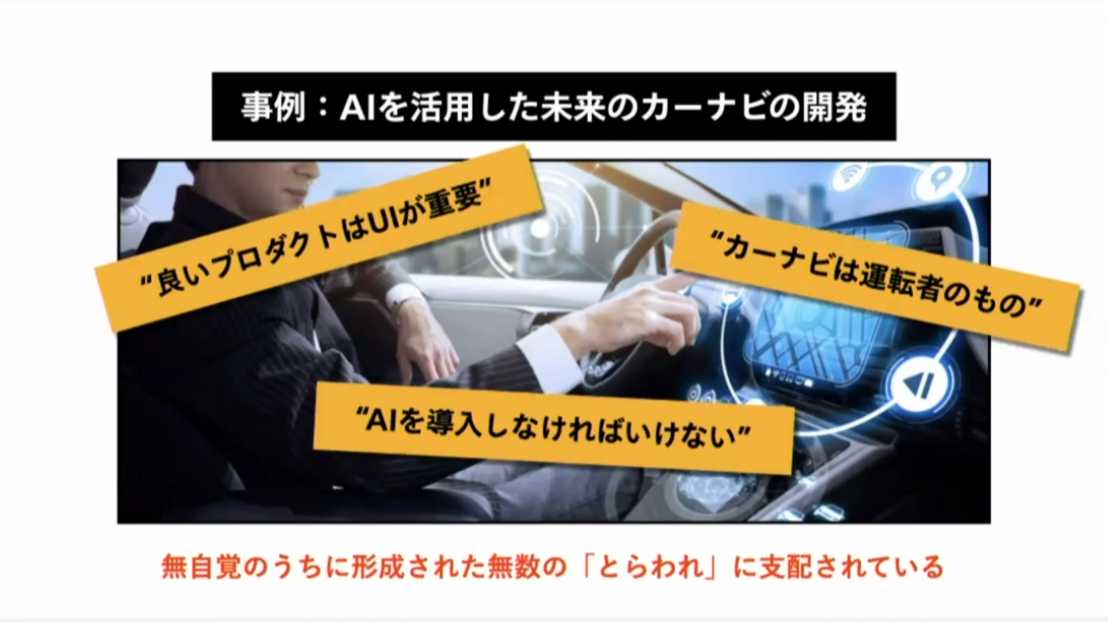

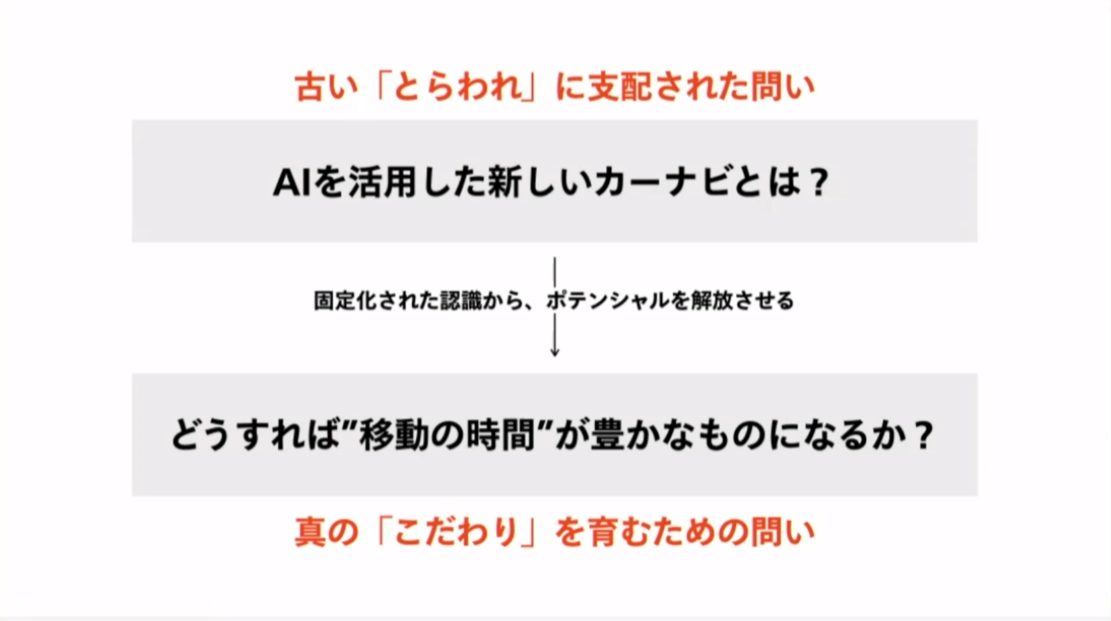

安斎氏は、経営陣からの「AIを活用した未来のカーナビの開発」という命令を「どうすれば”移動の時間”が豊かなものになるか?」という問いへと変化させたことでアイデアが出てくるようになった事例を紹介し、なぜカーナビを作るのか?といった、今までは考えもしなかった命令の意義に立ち返る必要性を訴えました。

上からの命令に従うファクトリー型では都合のよかったフローがワークショップ型では足かせに。「問い直し」が創造性を生む

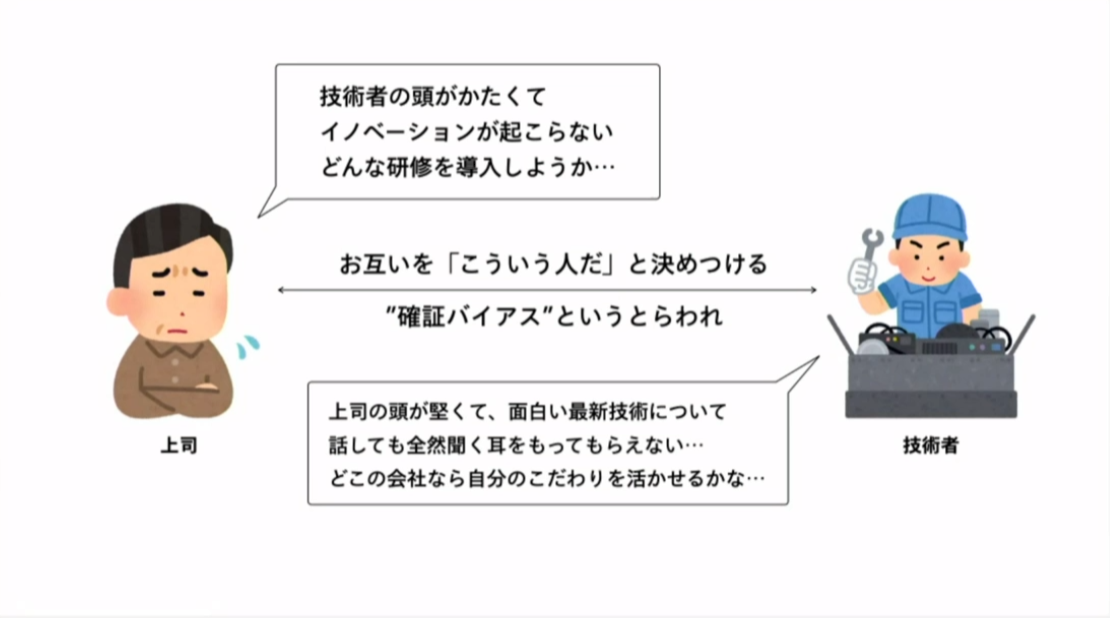

②関係性の固定化

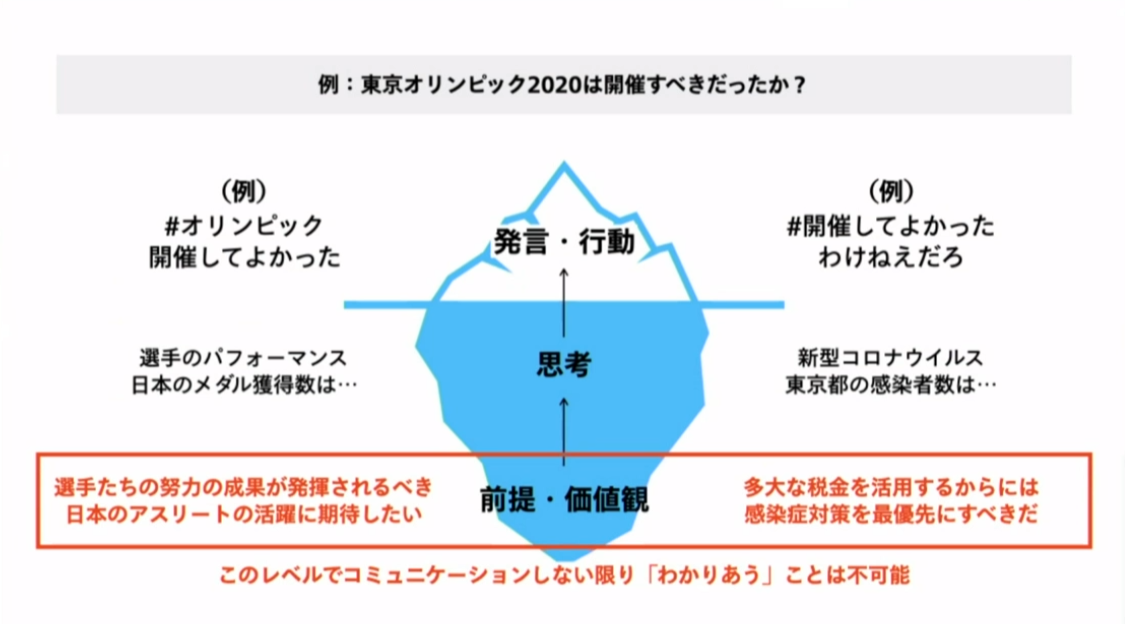

認識の固定化が起きると関係性の固定化が併発します。個人の認識の固定化はチームの「関係性」を悪化させ、同僚や部下への認識も固定化してしまいます。互いが互いを「こういう人だ」と決めつけることで、ノウハウ不足による技術的問題ではなく、「対話」をしなければ解決が不可能な両者の認識と関係性による適応課題が発生します。

このケースの「対話」とは、お互いの「前提・価値観」を擦り合わせて交換することで「わかりあう」ことを指します。「発言・行動」といった表面的なレベルで話し合いを続けていると、すれ違いが起きてきます。

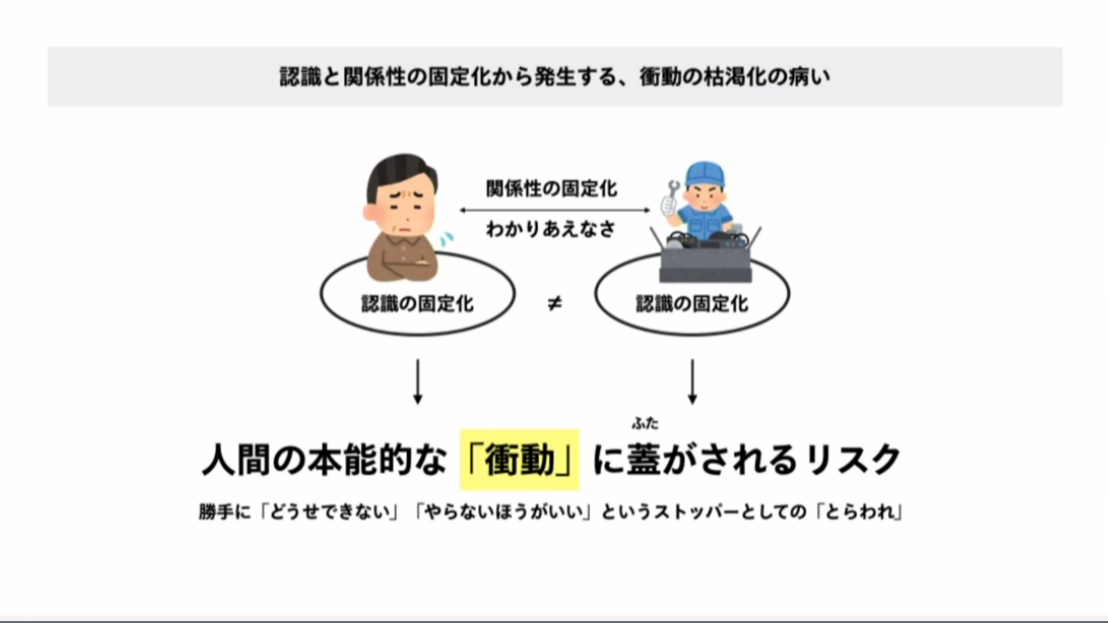

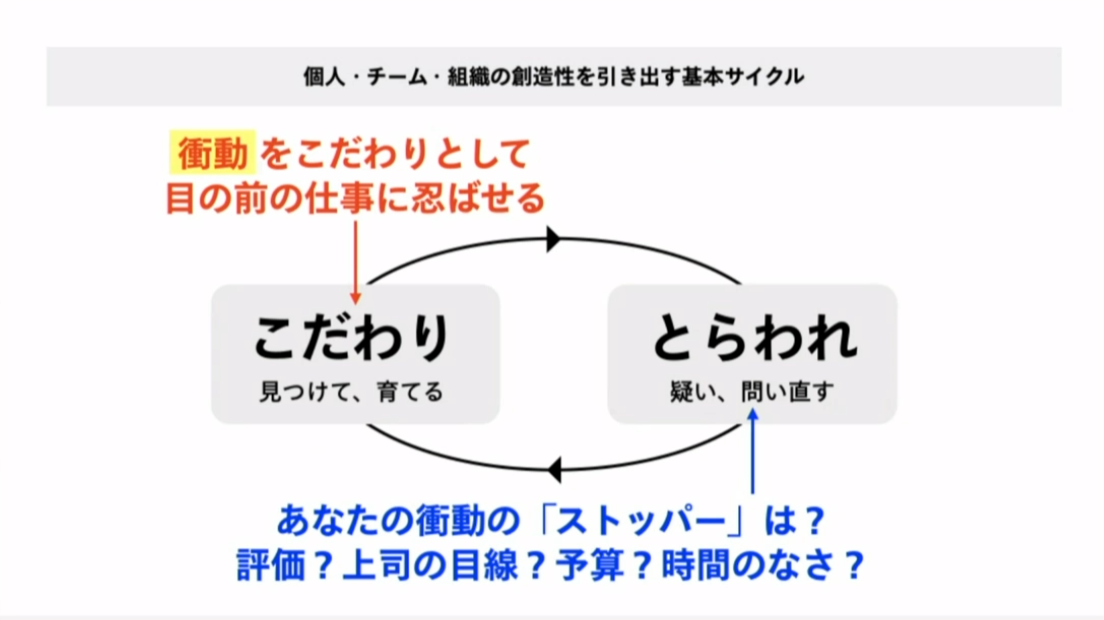

③衝動の枯渇

さらに関係が固定化すると、内発的な動機に蓋がされてしまい、主体的な行動や発想が抑圧される衝動の枯渇が発生します。

①のように目の前のhowに認識が固定され、②のように他者に対しての認識も固定されお互いが分かり合えない状態では、「新しいアイデアが浮かんだとしても発言をしない」というように関係が封鎖されてしまいます。

些細な衝動にストッパーがかかることはクリエイティビティを発揮するうえでもっとも致命的な事象だと安斎氏は述べています。

④目的の形骸化

③のような衝動の枯渇は、さらに目的の形骸化をもたらします。これは、作業が自己目的化し、仕事の意義が失われることを指します。先のレンガ職人の例でいうと、ただレンガを積み上げている職人がこれにあたります。従来のファクトリー型であれば生産性が上がる要因にもなりますが、ワークショップ型では創造性がなくなる原因になり得ます。

創造性を発揮するサイクル

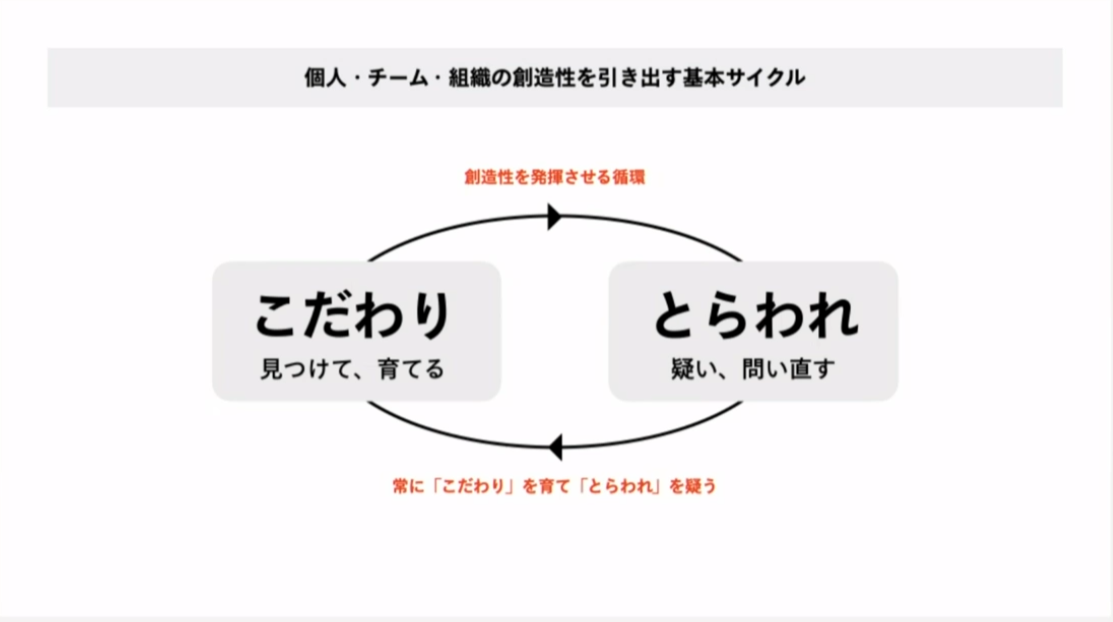

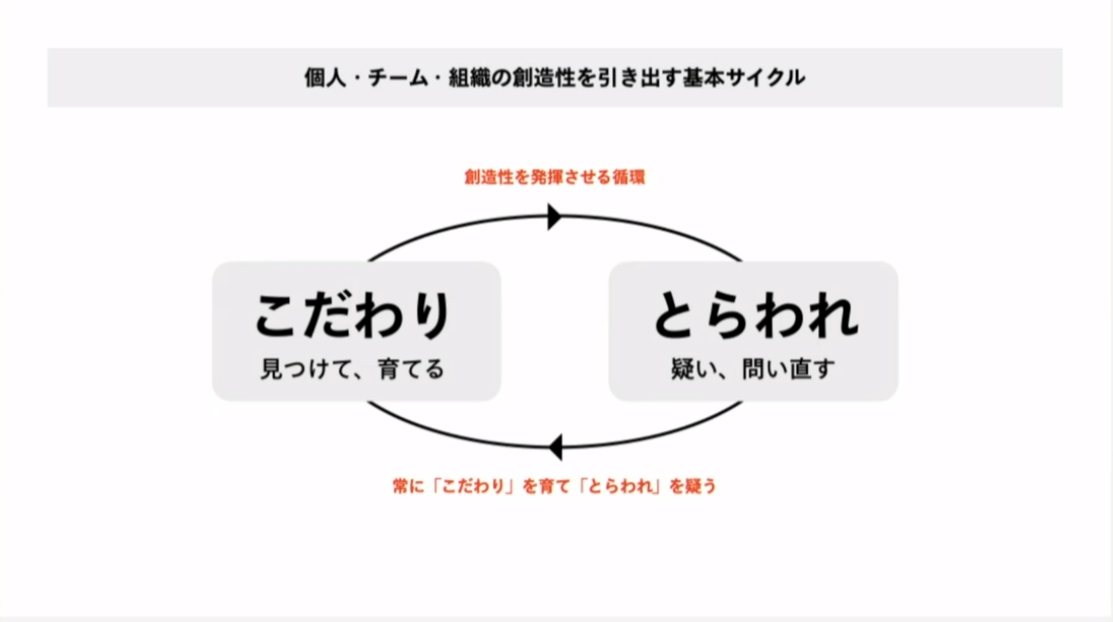

これらの創造性が発揮されない現象への対策として、後半では『「こだわり」を育て、「とらわれ」を疑う』創造性を発揮するサイクルについて語られました。

安斎氏は、個人・チーム・組織全体も、創造性を発揮するためには「こだわり」と「とらわれ」のサイクルを回すことが最も重要だと語ります。創造性の源泉は「こだわり」であり、他人にとってはどうでもよいことでも自分はこだわりたいという意思が育まれる環境に変えていかなければならないと説明しています。

「こだわり」の確信は明日からの「とらわれ」の始まり

このサイクルを回すことで最も注意するべき点は、「こだわり」の確信は明日からの「とらわれ」の始まりであることです。

「こだわり」は風化していくため、「これが自分のこだわりだ」、「これが自分の目標」、「これが自分のライフワーク」と決めると、いつしかそれは「とらわれ」になります。そのため、常に「こだわり」を育てつつ、本当にそれが守るべき「こだわり」なのだろうか?と問い直すことが重要です。

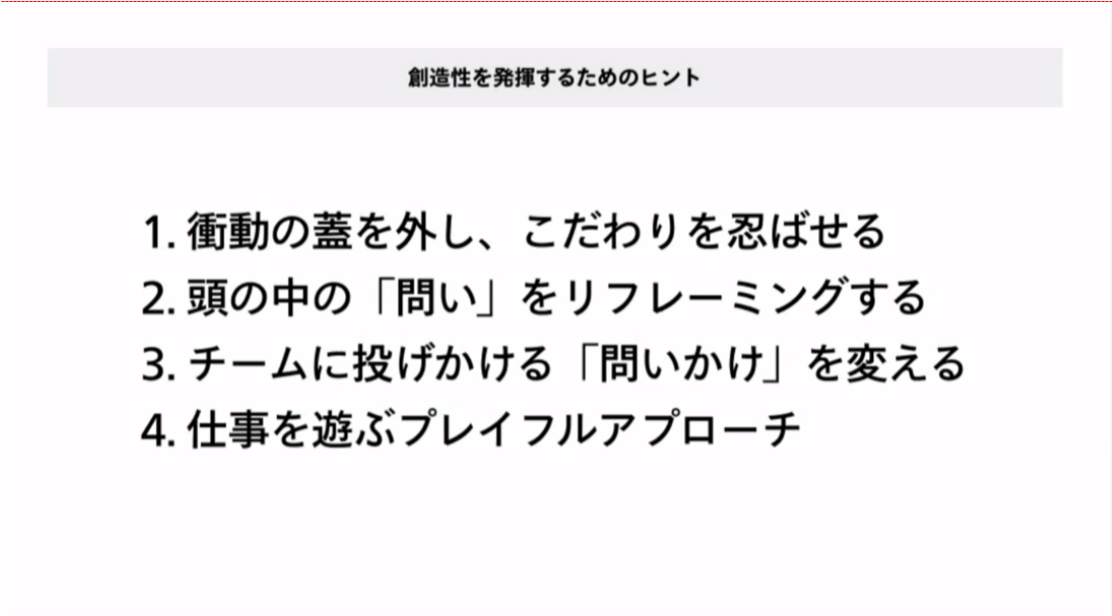

創造性を引き出す4つのヒント

「こだわり」と「とらわれ」のサイクルを実践するための手がかりとして、講演では4つの手法が紹介されました。

1.衝動の蓋を外し、こだわりを忍ばせる

「こだわり」を忍ばせることを辞めると、組織の創造性は高めることができません。チームのひとりひとりが思うがままに仕事に「こだわり」を忍ばせ、「したいことを諦めている要因は何であるか?」、「昔は好きでしていた仕事も今だと違くなっている?」と常に自問し続けることが大事です。

また、安斎氏は、都合や伝統、ルールがあるので衝動が発揮できないという声が多くあるものの、レンガ積みといった単調な作業でも変えられる範囲から何か「こだわり」を忍ばせられないかといったある種のリハビリから実践していくことが大事とし、どんなに一般的でどんなに単調な作業でも目の前の仕事に「こだわり」を忍ばせることはできると述べています。

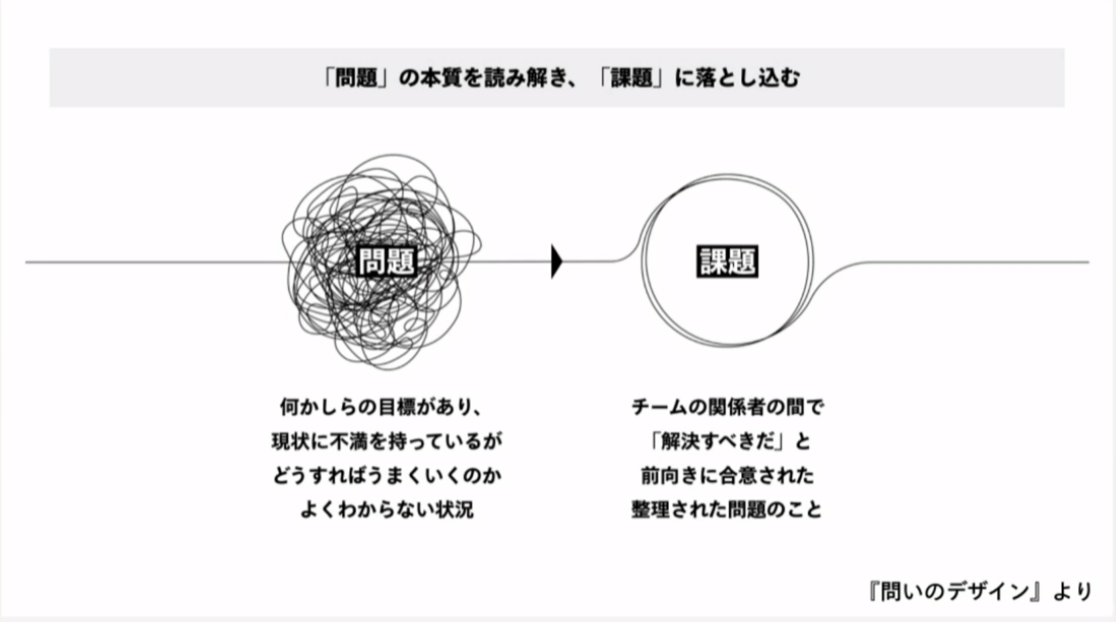

2.頭の中の「問い」をリフレーミングする

「AIを活用した新しいカーナビとは?」から「どうすれば”移動の時間”が豊かなものになるか?」へと問いをリフレーミングすることでアイデアが出てきたように、仕事における発想や楽しさは頭の中の「問い」によって大きく変わり、アウトプットの質にも影響します。

問いをリフレーミングする際に重要なことは、問題と課題を区別して考えることです。問題とは、現状に不満があり「まずい」と思う状況にあることです。一方で課題とは、問題をチームの関係者で何を解決すべきかを合意したものを指します。問題の捉え方は人によって違うことが多く、課題として整理する感覚を持つことが出発点になります。

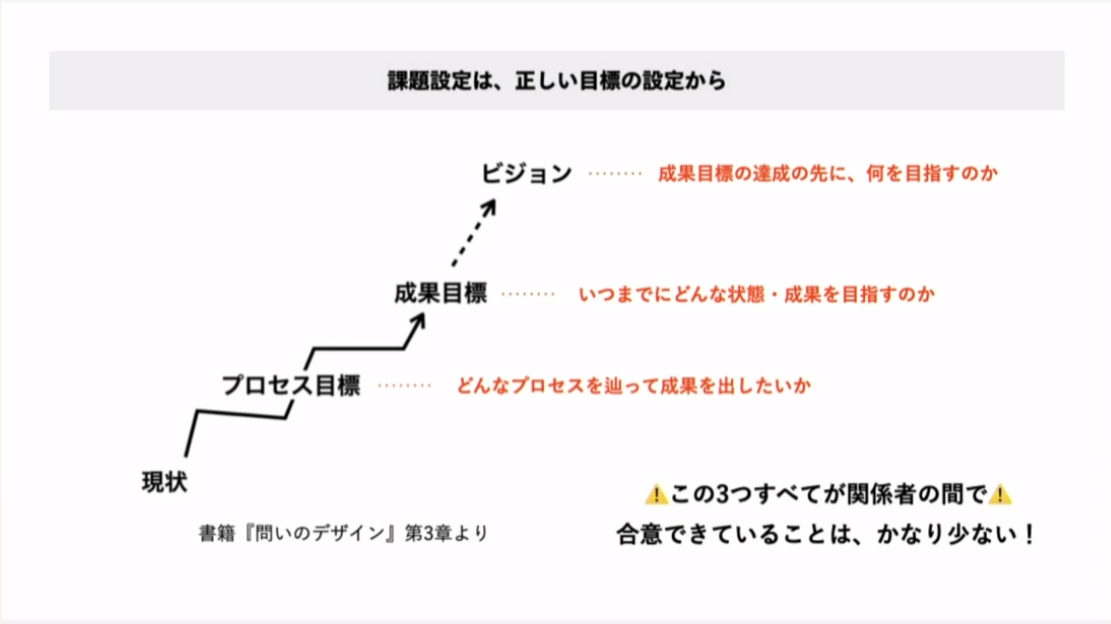

正しく課題を設定するためには、正しい目標設定が必須となります。

この際、目標を「ビジョン」、「成果目標」、「プロセス目標」と三層構造で定義することで正しい目標設定がしやすくなります。ただし、3つすべてが関係者の間で合意できていることは非常に少なく、合意できていないとトラブルの原因になります。

例えば「夫婦で来年までに100万円貯金したい」という目標を設定し、ビジョンを「家のため、子供のため」、成果目標を「1年後までに100万円貯金」と定めたケースを考えます。その過程となるプロセス目標が、夫は「収入を増やす」、妻が「節約しよう」だった場合、プロセス目標に合意が取れていない状況になります。こうなると、妻側からは「夫はなぜあんなにお金を使っているの?」と不満が生まれてしまいます。

課題設定の罠に気を付けて、目標をリフレーミングする

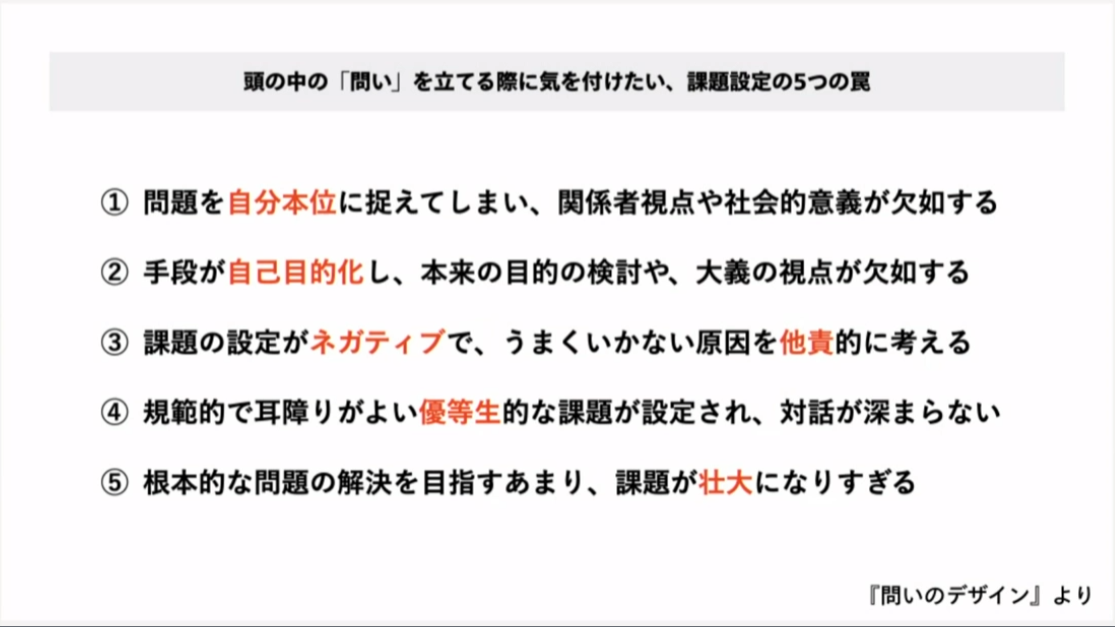

「課題」を設定をする際、5つの罠に気を付けるべきであると安斎氏は語ります。課題設定の良い例と悪い例を紹介しながら、そのうちの3つの罠について詳しく解説が行われました。

課題設定の罠①問題を自分本位に捉えていないか

例えば、まちづくりでは「この地域に観光客を呼び込みたい」という目標がよく掲げられます。これを利他的に言い換えてみます。すると「この地域でしか体験できない観光コンセプトを考える」となります。言っていることは同じですが、目標を自分の目線ではなく相手の立場で考えることで生まれてくるアイデアが変わってきます。

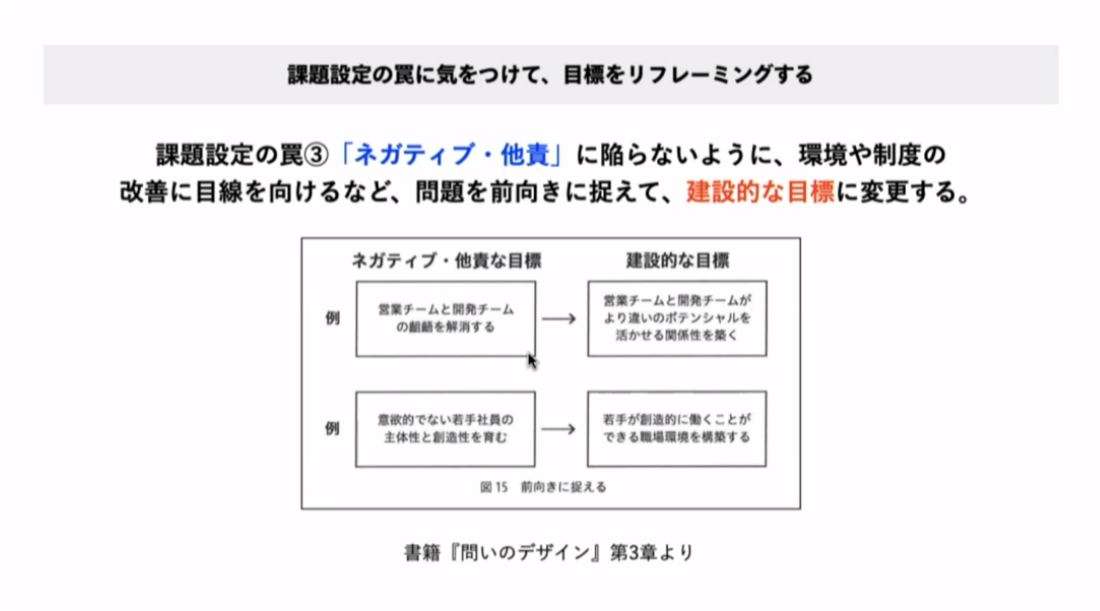

課題設定の罠③課題がネガティブ・他責的になっていないか

「営業チームと開発チームの齟齬を解消する」という目標はネガティブで他責的です。これを「営業と開発チームの違いを活かせる関係性を築く」という建設的な目標に変えてみると、環境や制度の改善に目を向けられます。

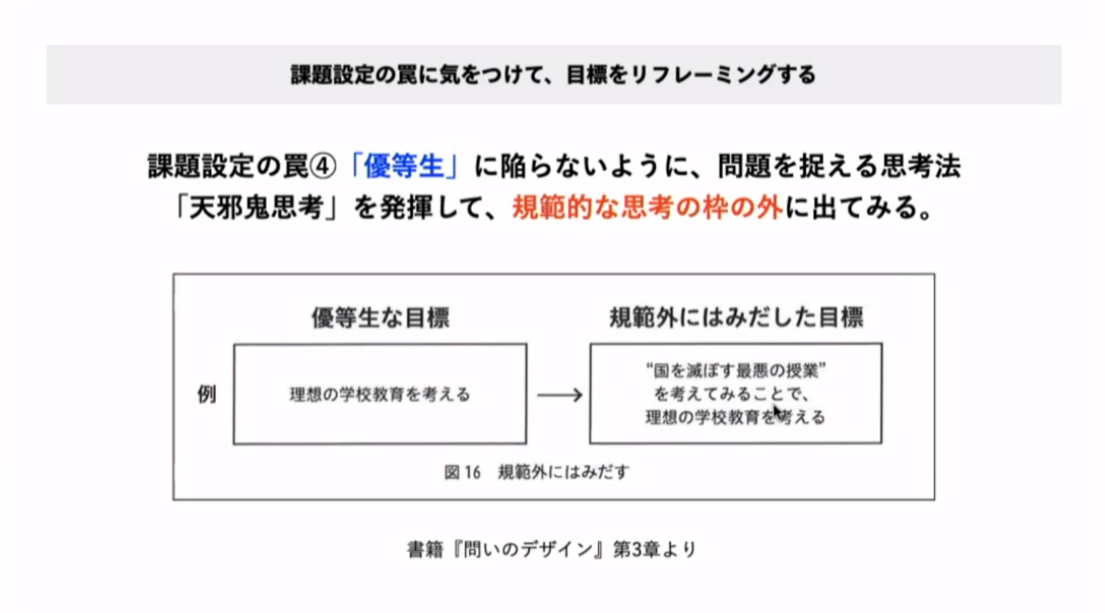

課題設定の罠④耳障りの良い優等生的な課題になっていないか

「理想の学校教育を考えましょう」という優等生的な課題ではきれいごとの同じような意見しか集まらず、対話が深まりません。一度「国を滅ぼす最悪の授業」というような規範の外に出て、逆説的に考えることで思いつくアイデアがあるかもしれません。

リフレーミングする際は「名詞」ではなく「動詞」で考える

また、問いを立てる際に有用な「名詞」を「動詞」にするといったテクニックも紹介されました。

例えば、新しい椅子を作る際に「未来の椅子」と問いを定義すると、静的なイメージが強くアイデアが出づらくなります。そこで、「未来の椅子」ではなく「未来の座る」と考えることによって、「座る」という動詞でダイナミックな文脈に発想を拡げることができます。

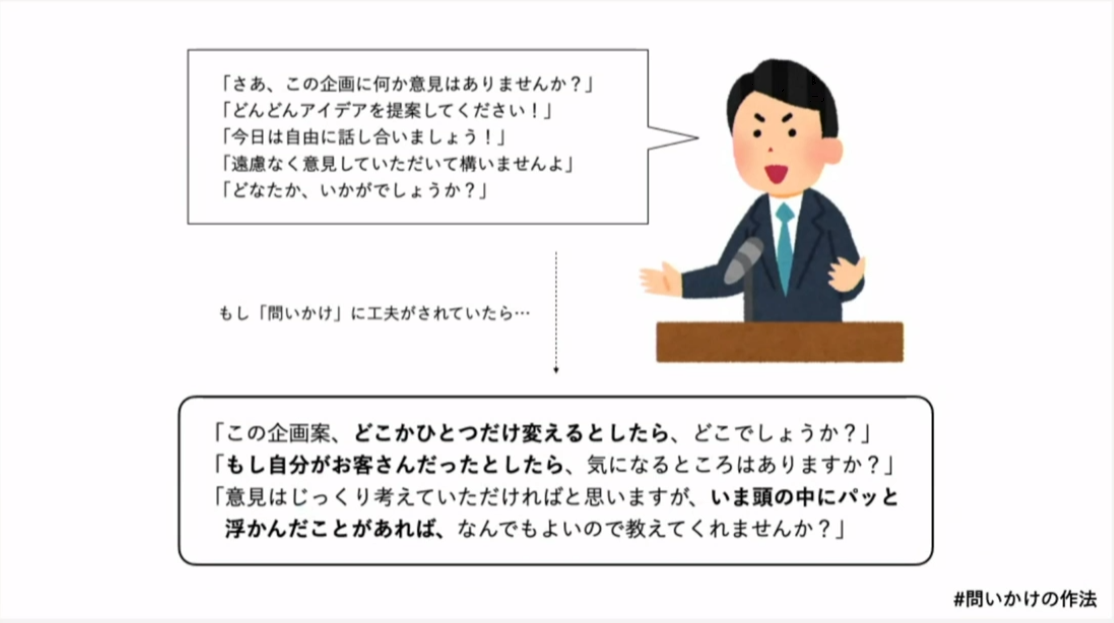

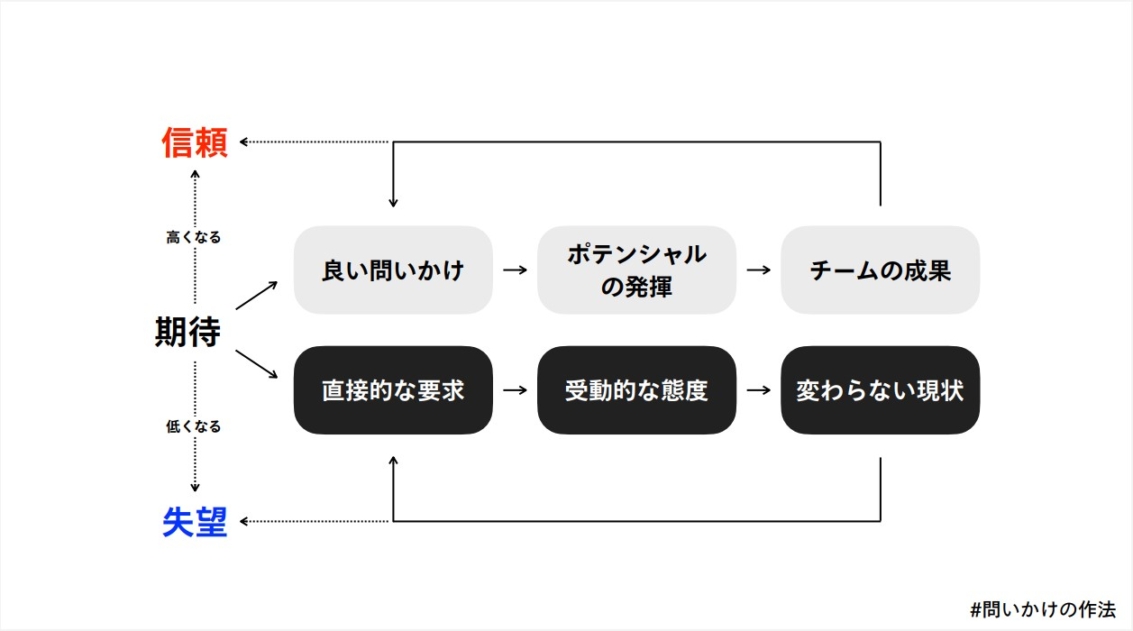

3.チームに投げかける「問いかけ」を変える

自分の中の問いを変えるだけではなく、チームへの「問いかけ」の質を上げることでチームの創造性は劇的に変化します。

問いかけをする際にも、創造性を引き出す基本サイクルを活用すると、氷山の下に眠っていたその人のこだわりなどのポテンシャルが見えてきます。「この人のこだわりはどこにあるのか?」、「この人は何かにとらわれていないだろうか?」と、サイクルが回るような問いかけを他者に投げかける習慣が付けば、チーム全体の創造性が底上げされます。

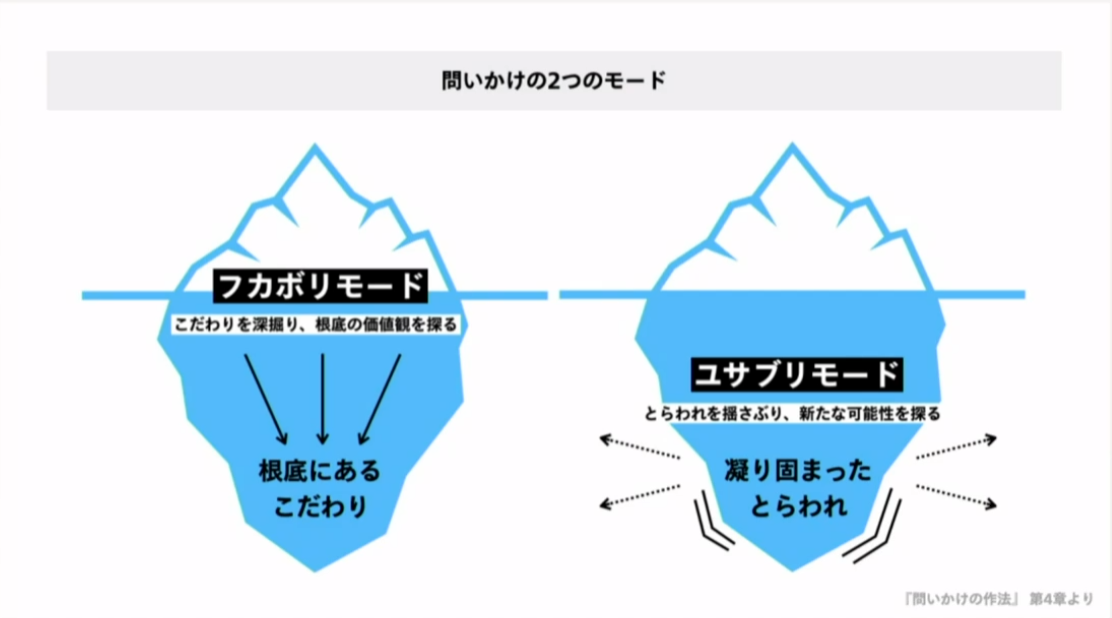

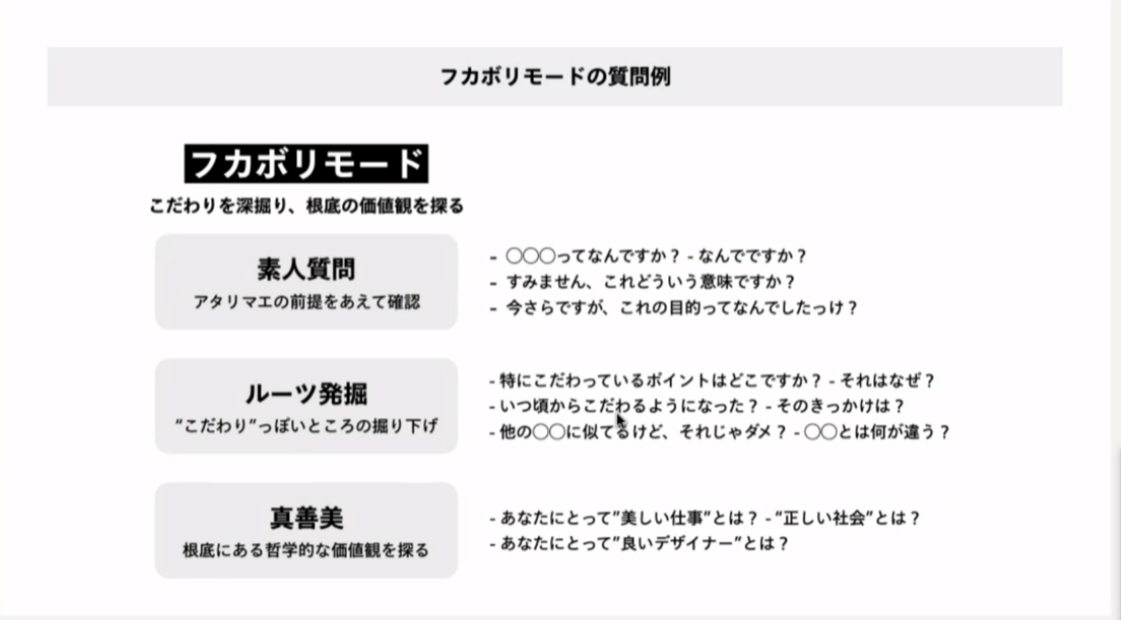

また、問いかけには「フカボリモード」と「ユサブリモード」の2つのモードがあると安斎氏は説明します。この2つの問いかけを活用することで「こだわり」と「とらわれ」のサイクルを回しやすくします。

フカボリモードとは、相手の根底にあるこだわり、価値観を探っていく問いかけで、一方、ユサブリモードは相手の凝り固まった「とらわれ」に揺さぶりをかけて何か新たな可能性を探る問いかけを指しています。

フカボリモードの質問例には、前提をあえて確認する「素人質問」、こだわりを掘り下げる「ルーツ発掘」、根底にある哲学的な価値観を探る「真善美」などがあります。

いっぽう、ユサブリモードの質問例にはよく出てくる言葉を別の表現に置き換える「パラフレイズ」、“もし~だったら?”で揺さぶる「仮定法」、“とらわれ”に疑いをかける「バイアス破壊」などがあります。

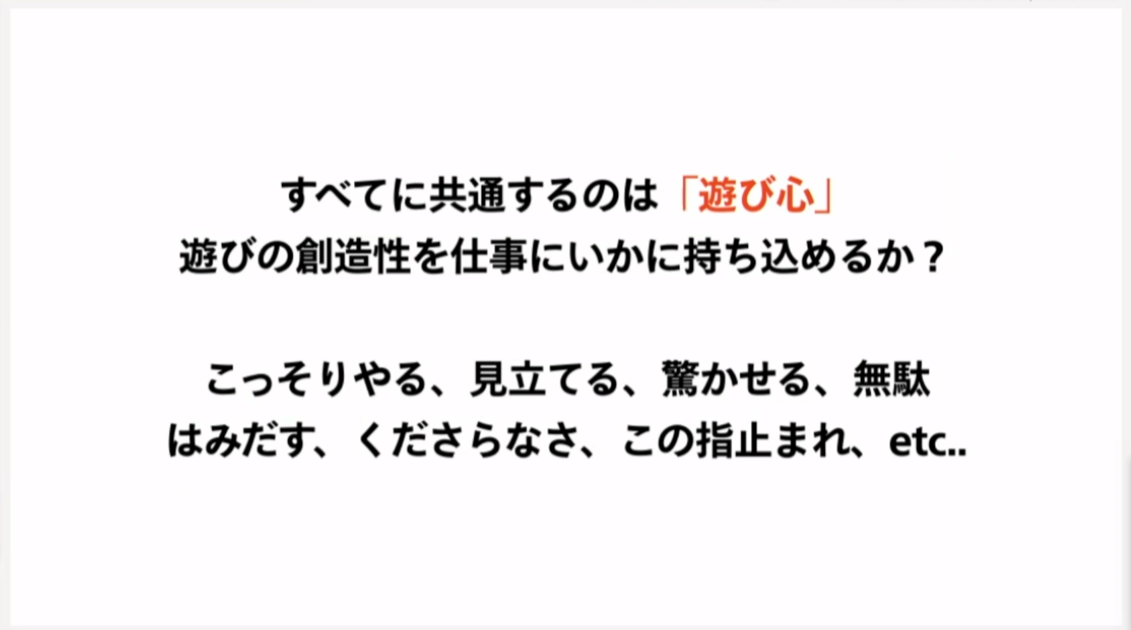

4.仕事を遊ぶプレイフルアプローチ

安斎氏は、創造性を引き出すには「遊び心」が必要とし、「遊び」を不要不急の対極であり合理的で論理的で打算的でないことだと語ります。

ばれないようにこっそりする、ティッシュを車のように見立てて遊ぶ、人を驚かせる、無駄だと言われようと執念をこめる……。こうした遊びのエッセンスをいかに日常の作業に組み込めるかが「こだわり」と「とらわれ」の創造性を引き出す基本サイクルを回すうえで非常に大切だと語り、講演を締めくくりました。

安斎 勇樹氏 オフィシャルサイトチームの創造性を最大化する “問い“と”遊び“の技術 - CEDEC2022関連記事

注目記事ランキング

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

連載・特集ピックアップ

西川善司が語る“ゲームの仕組み”の記事をまとめました。

Blenderを初めて使う人に向けたチュートリアル記事。モデル制作からUE5へのインポートまで幅広く解説。

アークライトの野澤 邦仁(のざわ くにひと)氏が、ボードゲームの企画から制作・出展方法まで解説。

ゲーム制作の定番ツールやイベント情報をまとめました。

GAME CREATORS CONFERENCE ’25で行われた講演レポートをまとめました。

GDC 2025で行われた講演レポートをまとめました。

UNREAL FEST 2024で行われた講演レポートやインタビューをまとめました。

東京ゲームショウ2024で展示された作品のプレイレポートやインタビューをまとめました。

CEDEC2024で行われた講演レポートをまとめました。

BitSummitで展示された作品のプレイレポートをまとめました。

ゲームメーカーズ スクランブル2024で行われた講演のアーカイブ動画・スライドをまとめました。

CEDEC2023で行われた講演レポートをまとめました。

東京ゲームショウ2023で展示された作品のプレイレポートやインタビューをまとめました。

UNREAL FEST 2023で行われた講演レポートをまとめました。

BitSummitで展示された作品のプレイレポートをまとめました。

ゲームメーカーズ スクランブルで行われた講演のアーカイブ動画・スライドをまとめました。

UNREAL FEST 2022で行われた講演レポートやインタビューをまとめました。

CEDEC2022で行われた講演レポートをまとめました。

今日の用語

Aスタンス

Xで最新情報をチェック!