量産化を重視した「縦画面コミュ」と、アニメらしさを作り込む「初星コミュ」

左から、QualiArtsのスクリプター 宇野 雅視氏、3Dモデル・3D演出ディレクター 杉村 貴之氏、Unityエンジニア 山城 悠太郎氏

『学園アイドルマスター』(以下、『学マス』と表記)は、バンダイナムコエンターテインメントとQualiArtsが共同開発・運営するスマートフォン向けのアイドル育成シミュレーションゲームで、『アイドルマスター』シリーズ6番目のブランドになります。

『学マス』のストーリーパート「コミュ」は、縦画面/横画面の2種類に大別されます。

コミュの中でも特に重要となるのが、プロデューサー(プレイヤー自身)と担当アイドルの1対1の関係性や成長を描く「親愛度コミュ」と、花海咲季(はなみさき)・月村手毬(つきむらてまり)・藤田(ふじた)ことねの3人がユニットを組み、ともに成長していくストーリー「初星コミュ」。

「初星コミュ」は横画面、そのほかは主に縦画面で実装されています。

縦画面の「親愛度コミュ」と横画面の「初星コミュ」。「親愛度コミュ」はメインのゲームシステムとの紐付きが強く、よりプレイ体感に直結するコミュである

「初星コミュ」1話&2話(『アイドルマスター』公式YouTubeチャンネル)

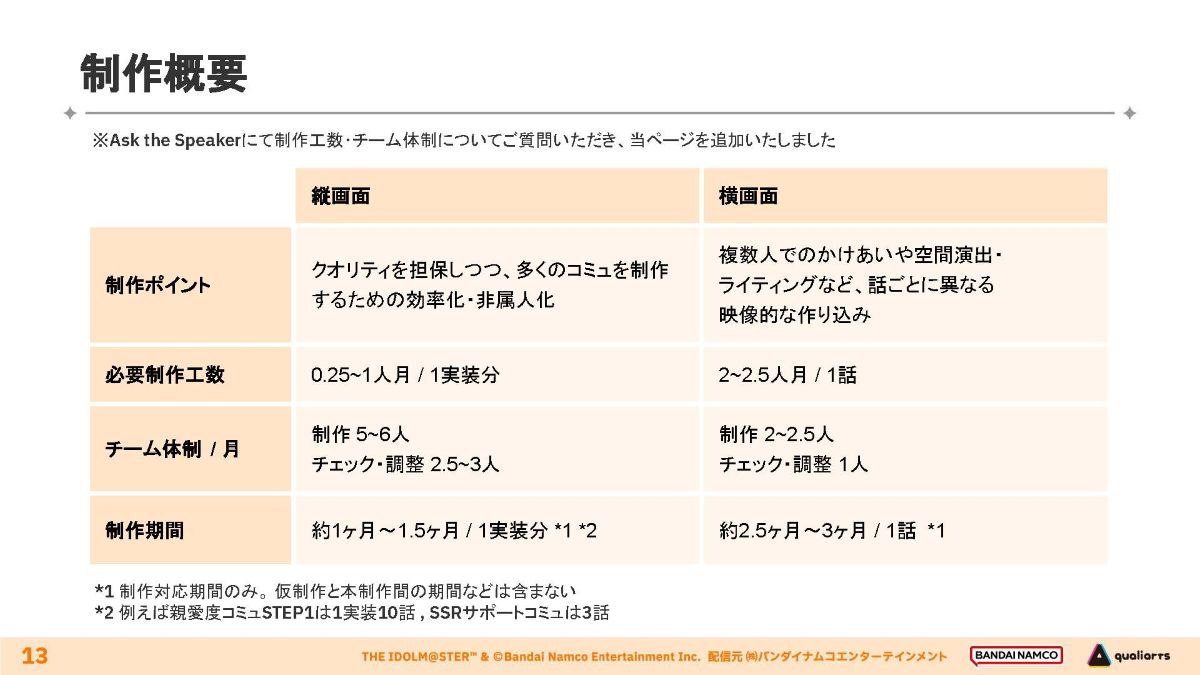

制作ラインも、縦/横それぞれの性質に適したものが用意されました。

縦画面コミュはテンポ感やカジュアルさを重視して、多数の物語をコンスタントに作り出す体制を構築。対して横画面コミュはアニメ作品と同等のクオリティを目指し、各話を作り込むことに特化しています。

全てのコミュは内製ツール「Uguiss」で作成

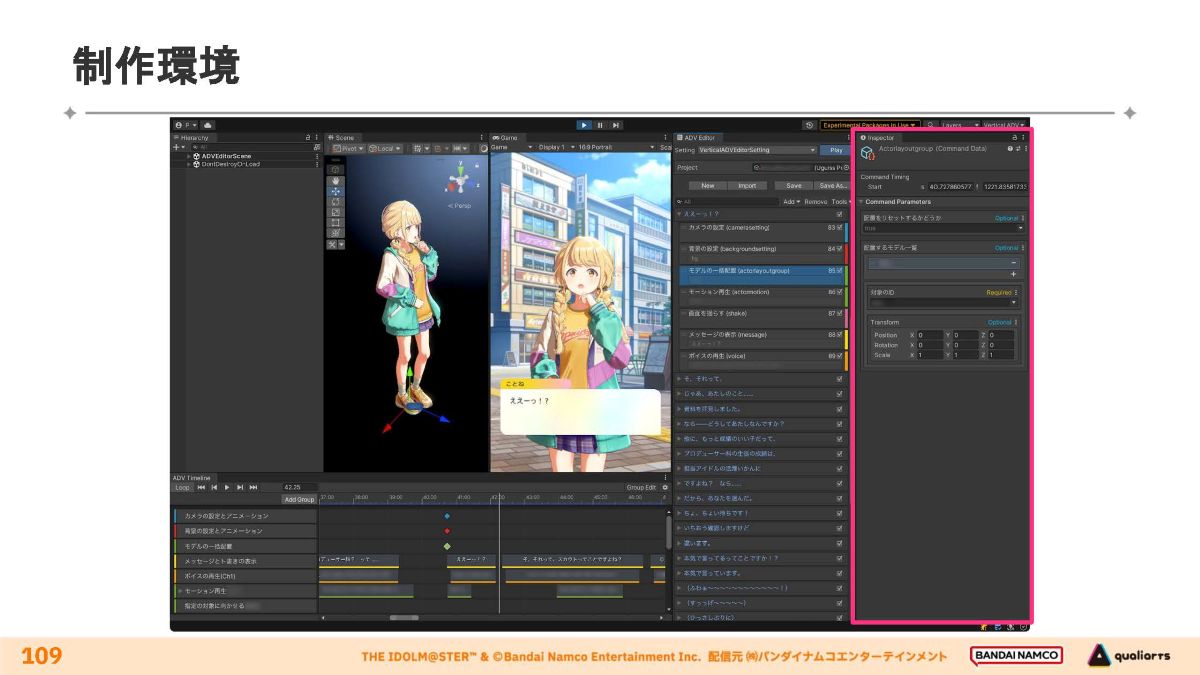

本作のコミュは全て、同社内製のツール「Uguiss(ウグイス)」で作成されています。

キャラクターの立ちポーズをメインに構成されるストーリーパートにおいて、演出をGUIで設定可能。スクリプターなど3DCGの専門知識を持たないスタッフでも効率的に活用でき、コミュの量産体制を敷くことができました。

「縦画面コミュ」実装効率化・キャラの魅力をアピールする工夫

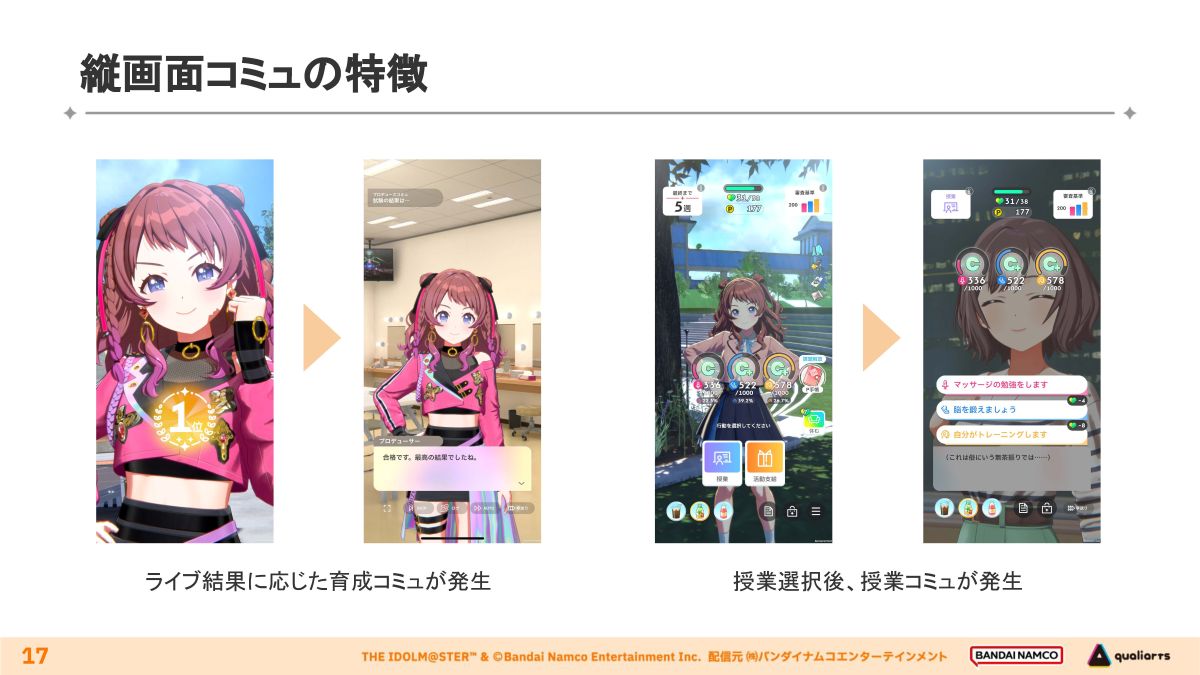

縦画面コミュは、本作のメイン要素である「プロデュース」の中で主に発生します。

ローンチから2025年7月時点までの期間で、2,000話以上の縦画面コミュが実装。平均すると毎月100話以上が制作されています。

縦画面コミュの具体例。ライブ結果に応じて発生する「育成コミュ」(画像左)や、授業を選択すると対応したストーリーが流れる「授業コミュ」(画像右)などが実装されている。

ひとりひとりのアイドルの成長に応じて段階的に縦画面コミュが発生することで、プレイヤーはプロデューサーとしてより深く世界観に没入できるように演出されている

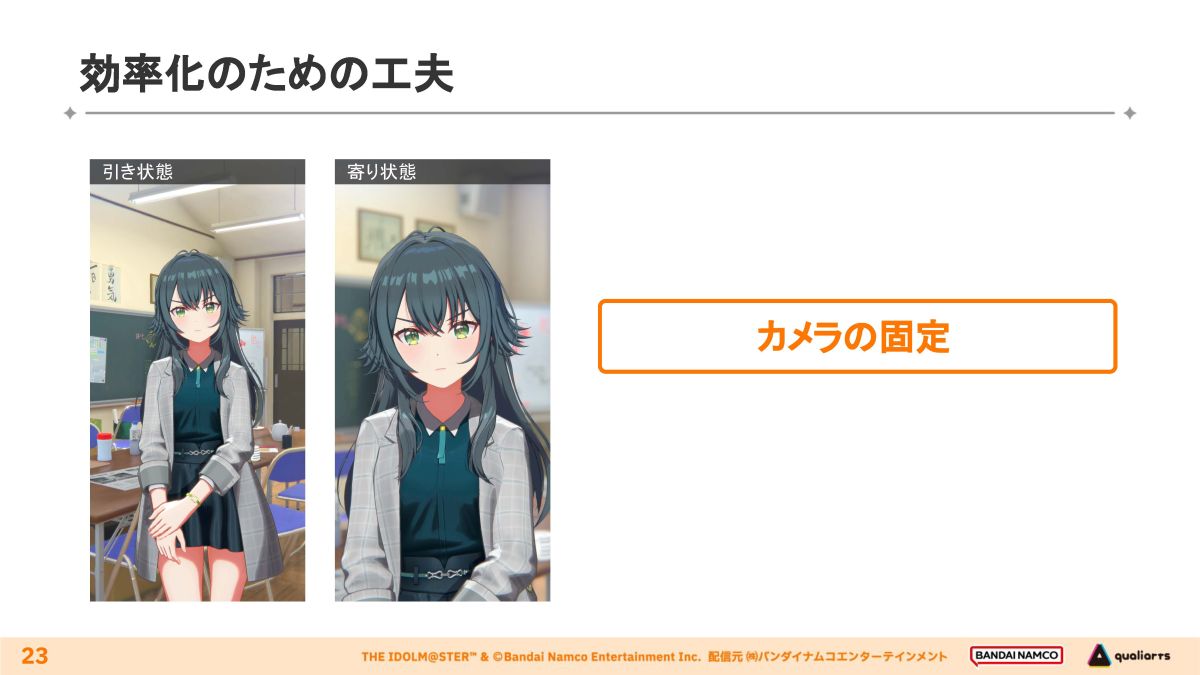

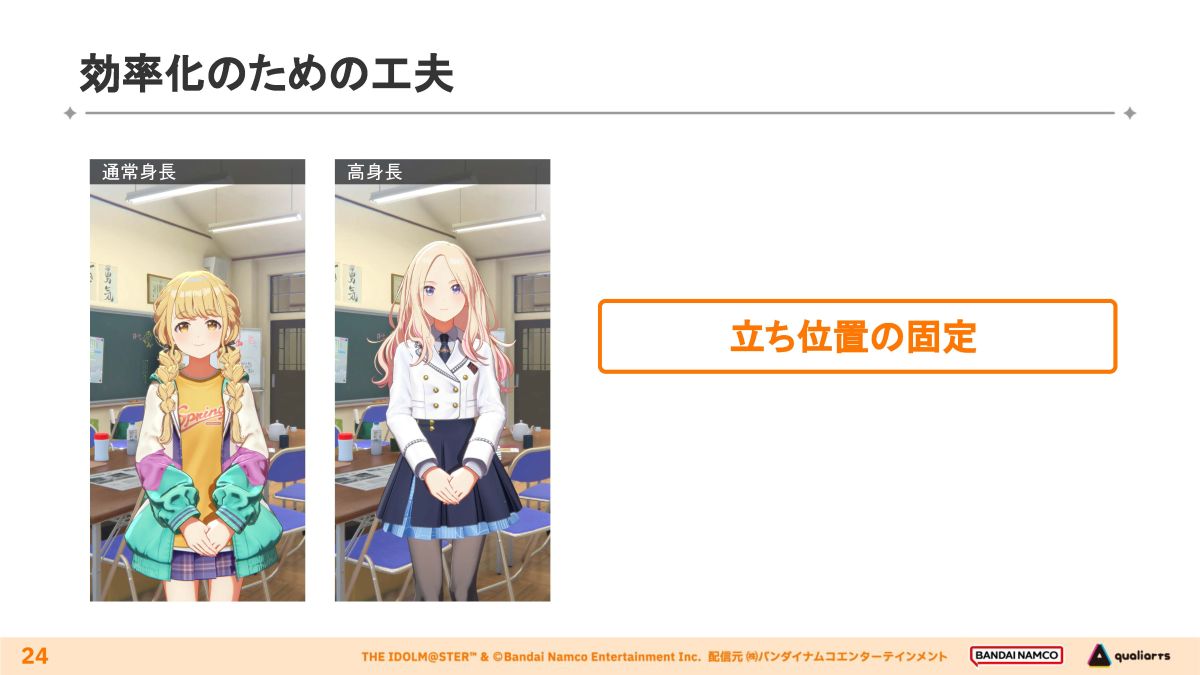

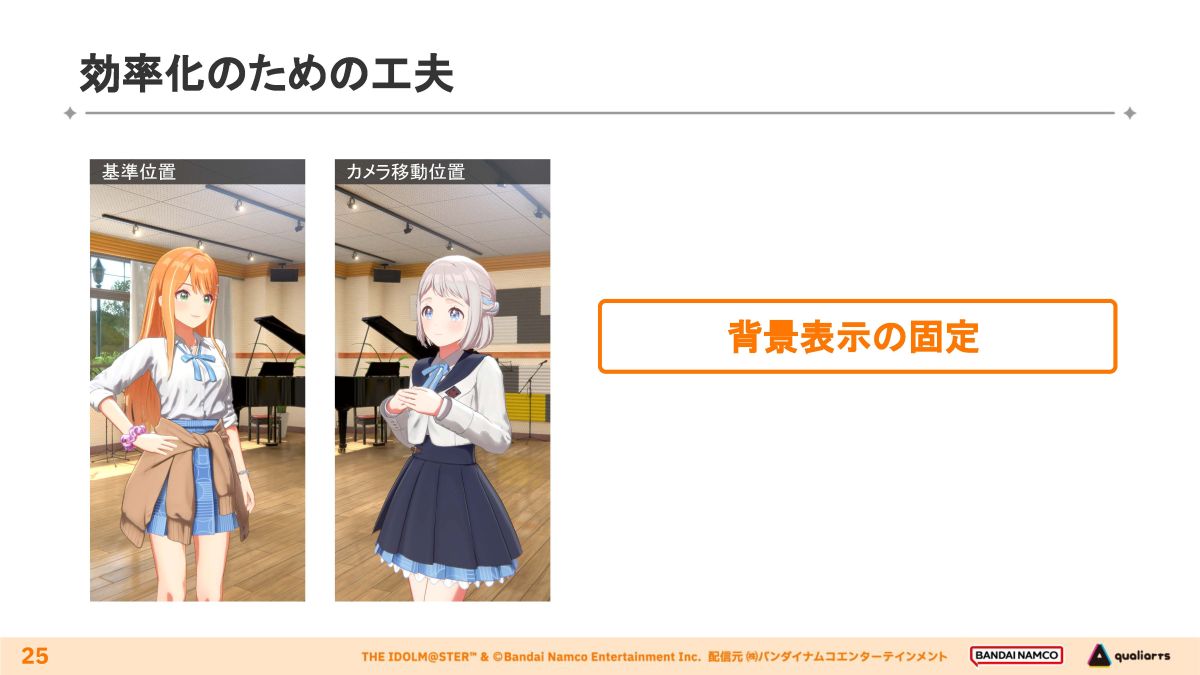

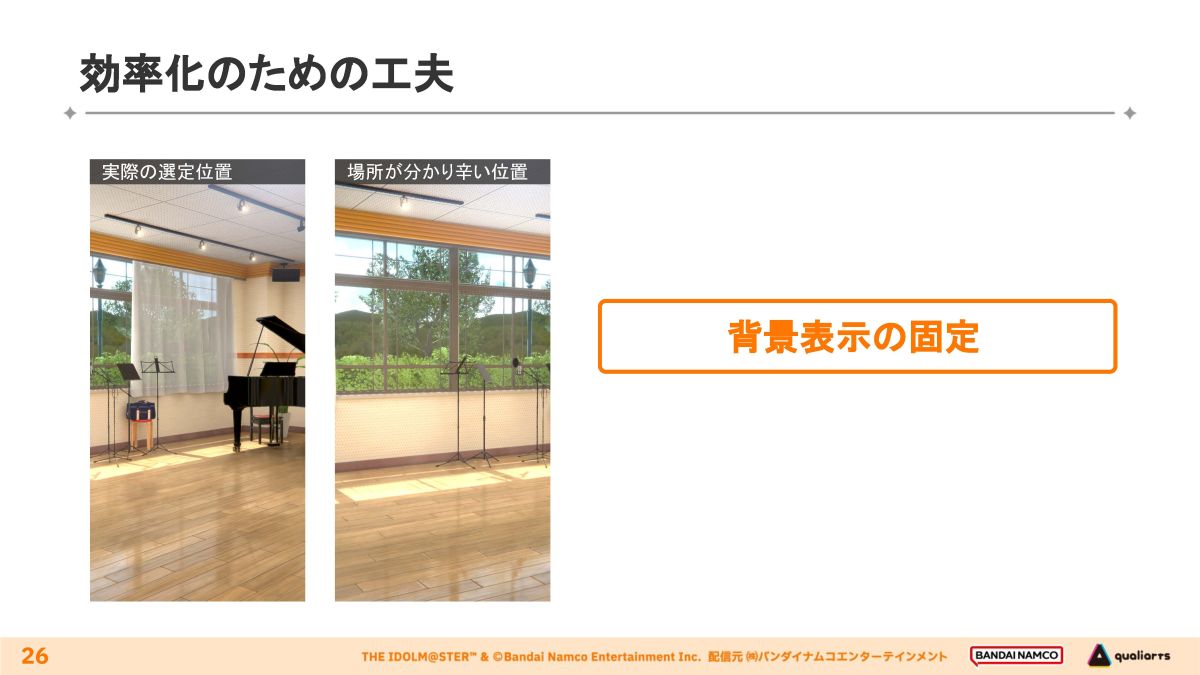

これだけの物量をハイクオリティに作るため、アイドルの立ち位置やカメラワーク、背景表示を固定することで映像制作の効率化を図っています。

縦画面コミュのカメラは基本的に引き・寄りの2つに絞り、テンポ感を演出している

アイドルの立ち位置は、身長に応じて2パターンを使い分け、アイドルの登場人数やモーション内容などを踏まえて適宜調整している

アイドルの立ち位置に合わせて、背景の構図に基準を設ける。複数のアイドルが登場するシーンではカメラを左右にパンすることで対応する

アイドルを立たせたときに場所の特徴がわかりやすく、構図的な違和感が生じない位置を背景に選んでいる

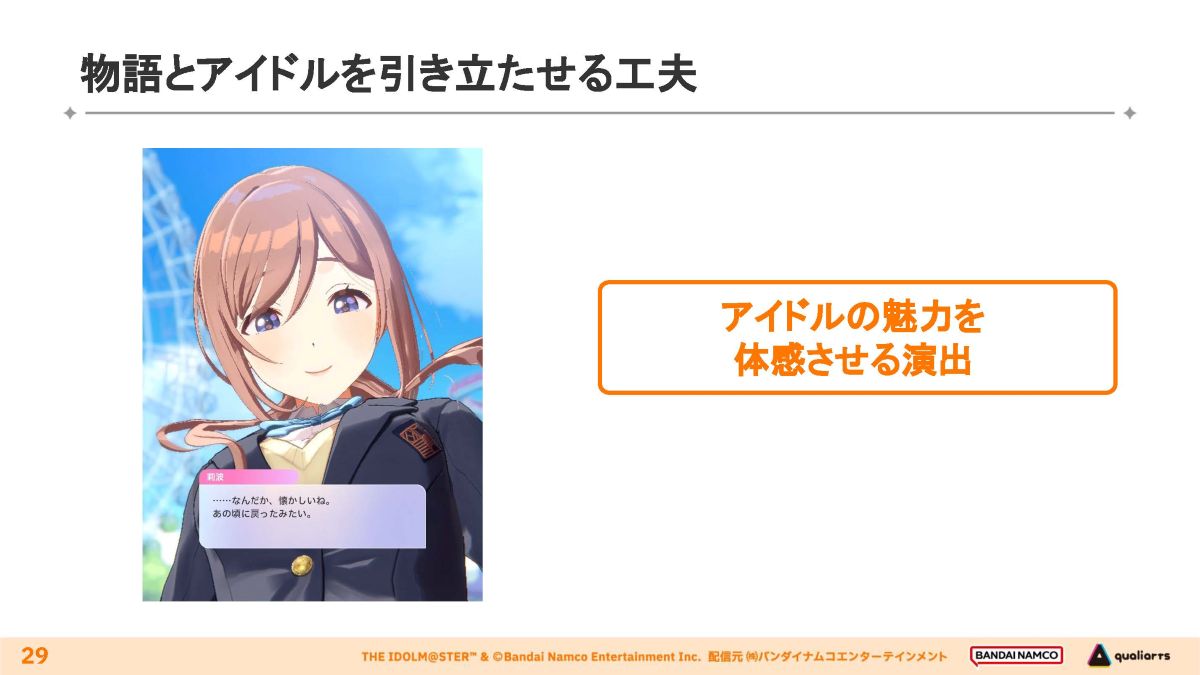

また、アイドルの性格や人柄、魅力を一目で伝えるための工夫や、キャラクターの個性を反映した専用演出も施されています。

姫崎莉波(ひめさきりなみ)の縦画面コミュの構図の一例。プロデューサー(プレイヤー)が膝枕をされている構図にすることで、しっかりもので優しく、面倒見が良い性格を演出している

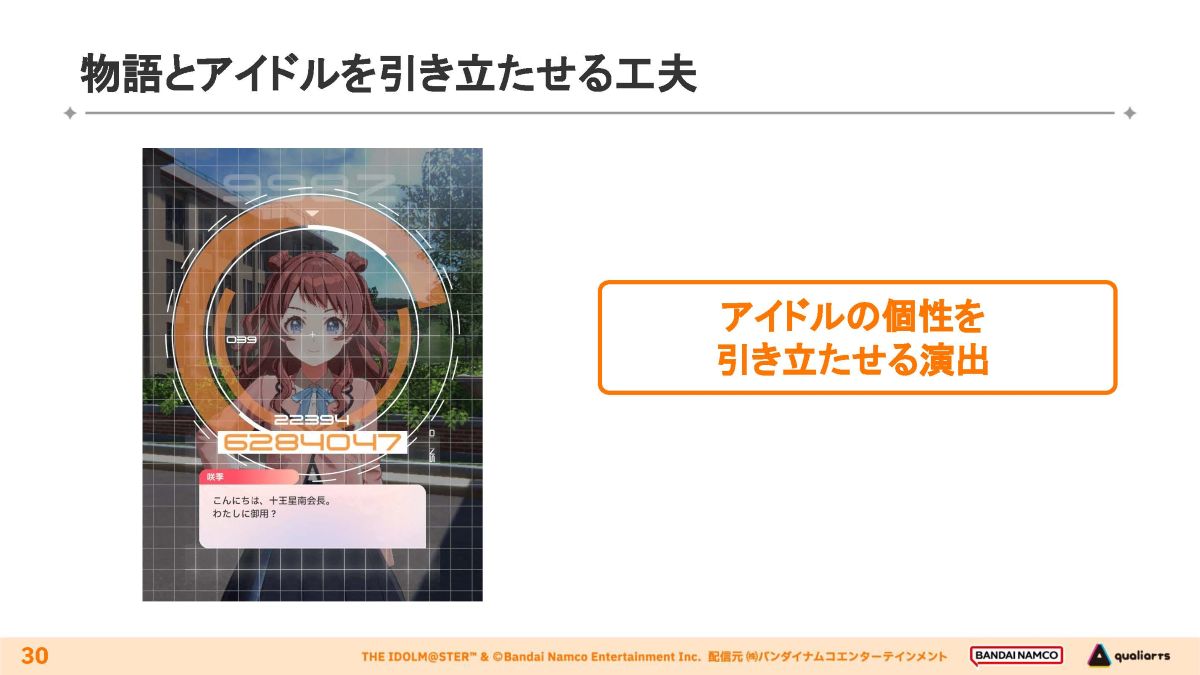

十王星南(じゅうおうせな)専用の演出。見た相手のアイドルパワーがわかるという特技を視覚的に表現している

「初星コミュ」(横画面)映像制作のポイント

「初星コミュ」は、プレイヤーに『学マス』の世界観や舞台、登場キャラクターなどを伝えて親近感を抱かせる入口の役割を果たします。

本作はアイドルマスターシリーズ初の学園もの。その新規性をアピールするため、「初星コミュ」は以下2点のコンセプトをもとに制作されました。

〈1〉アニメ作品を観ているような感覚のストーリー体験

ハイクオリティなアニメーションで『学マス』への興味を喚起させる

〈2〉シナリオの魅力を可能なかぎり映像化

「面白い!」「続きが見たい!」と感じてもらえるように凝った映像演出を取り入れる

「初星コミュ」ダイジェスト紹介映像。

「初星コミュ」は全66話で、総尺は約5時間。そのボリュームは30分枠のアニメシリーズにおける1シーズンに相当する

内製ツール「Uguiss」の映像制作上の制約

アニメ作品と遜色のない映像表現を追求した「初星コミュ」。これらは前述の通り同社内製ツール「Uguiss」で制作されています。

制作の都合上「初星コミュ」の映像演出には、以下に述べる4点の制約がありました。

【制約1】同時に3体までしか描画できない

「Uguiss」で同時に描画できるキャラクター数は最大3人まで。なお、シーンに読み込むだけなら3人を超えても問題ありません。

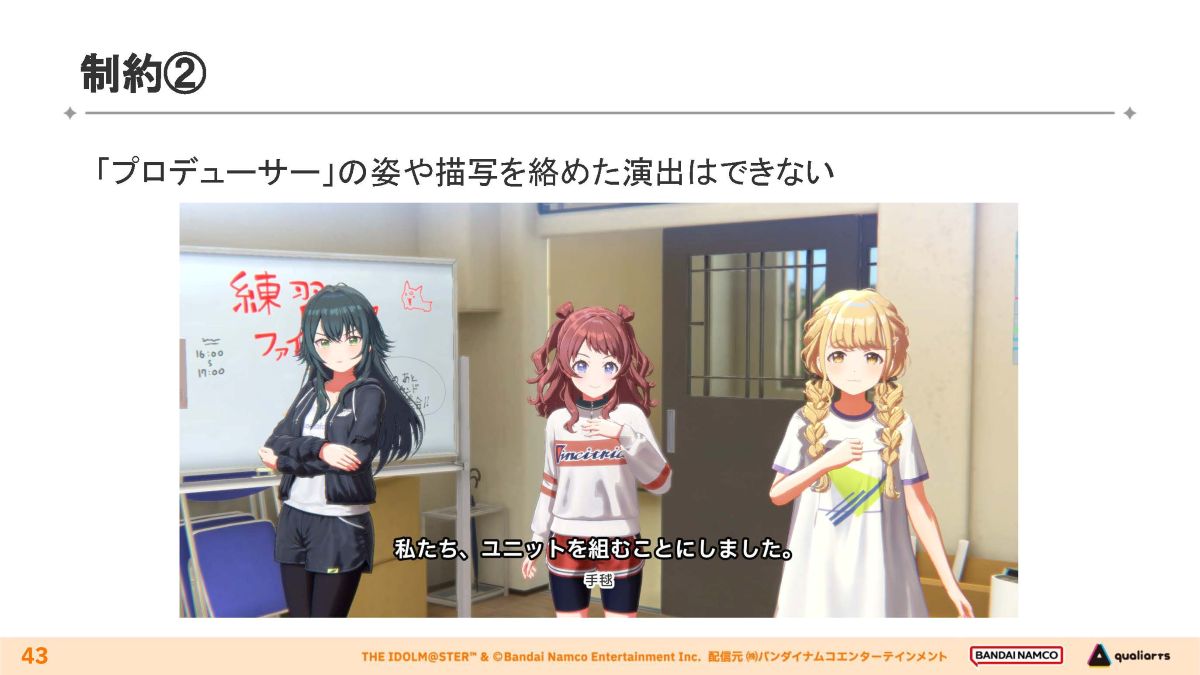

【制約2】プロデューサーを映せない

本作は一律で画面にプロデューサーの姿を映さない映像作りを行っています。

画角外にプロデューサーが立っているシーンは存在しますが、あくまで画面内に登場しないアングルや演出で制作しています。

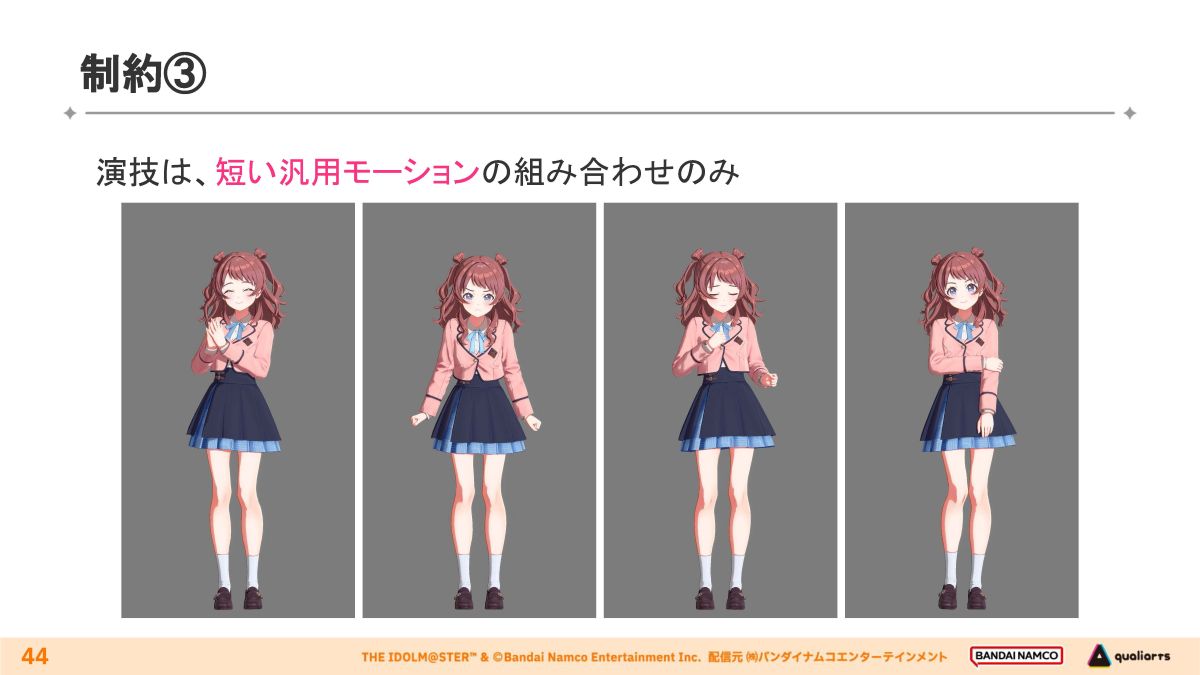

【制約3】汎用モーションをつなぐ

スケジュールと工数の都合でシーンごとに演技を収録できないため、短い汎用モーションを組み合わせ、補間で演技に仕上げています。

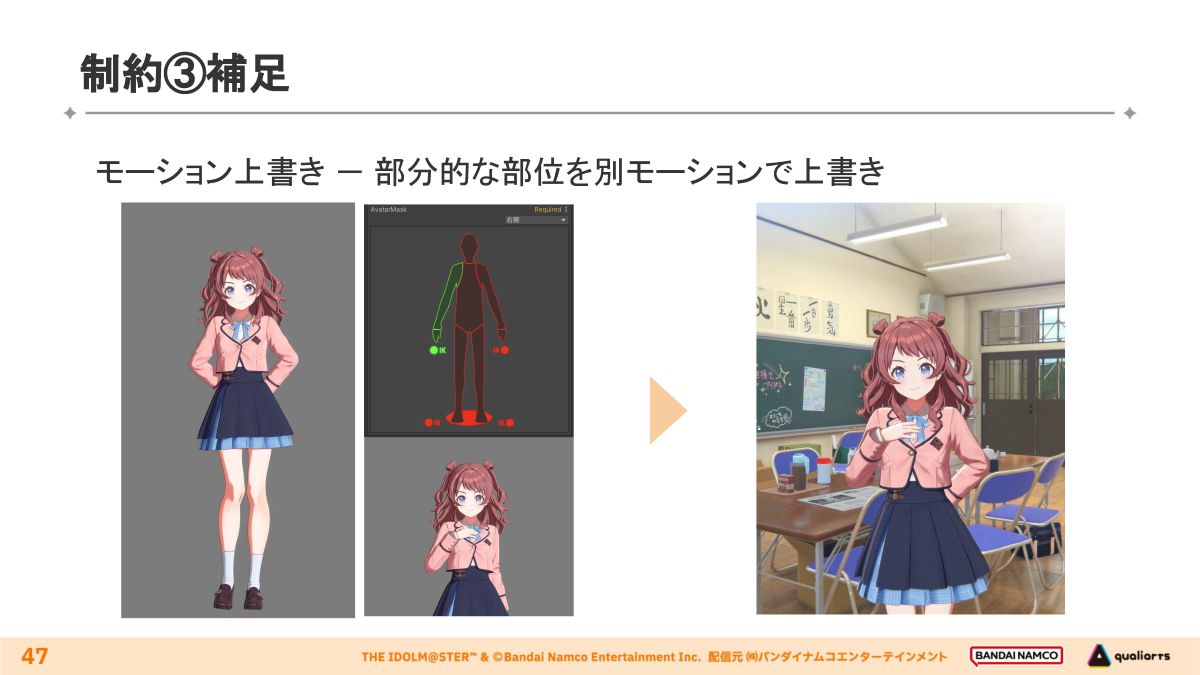

「Uguiss」では汎用モーションに動きを追加・上書きが可能。ただしモーションの一部のみを変更すると不自然な見た目に陥りやすいため、相応の配慮が必要となります。

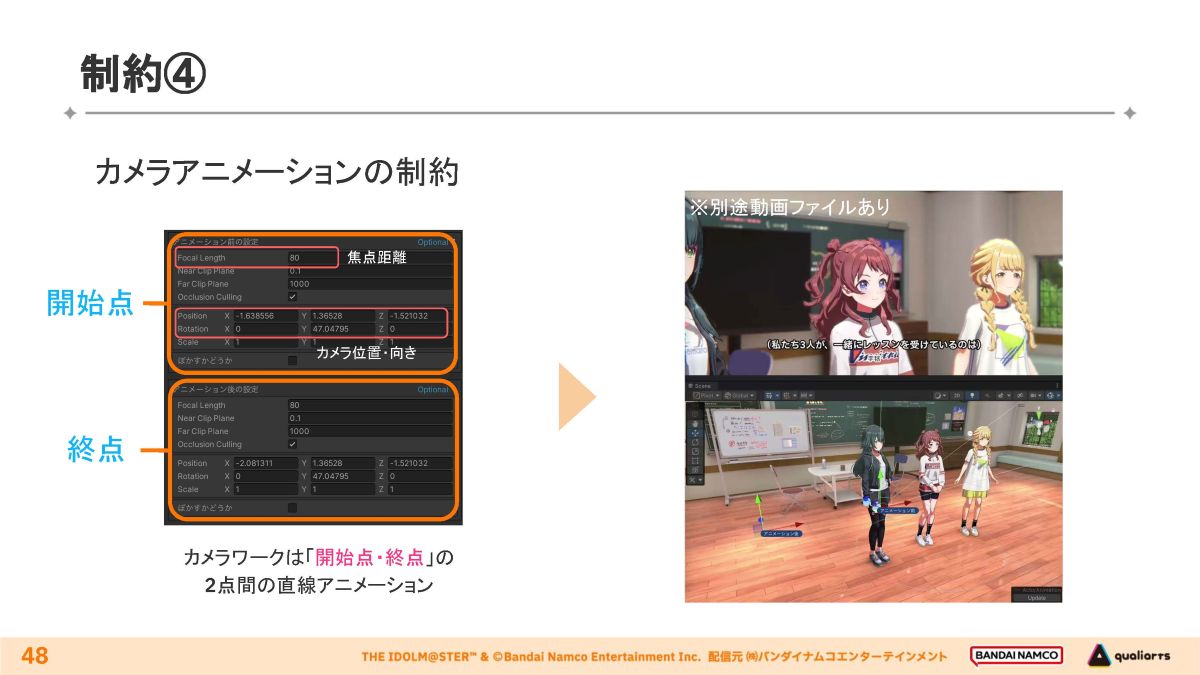

【制約4】カメラワークは直線移動のみ

「Uguiss」のカメラは自由なキーフレームを打てず、開始点から終点までの2点間を直接的につなぐカメラワークしか実行できません。

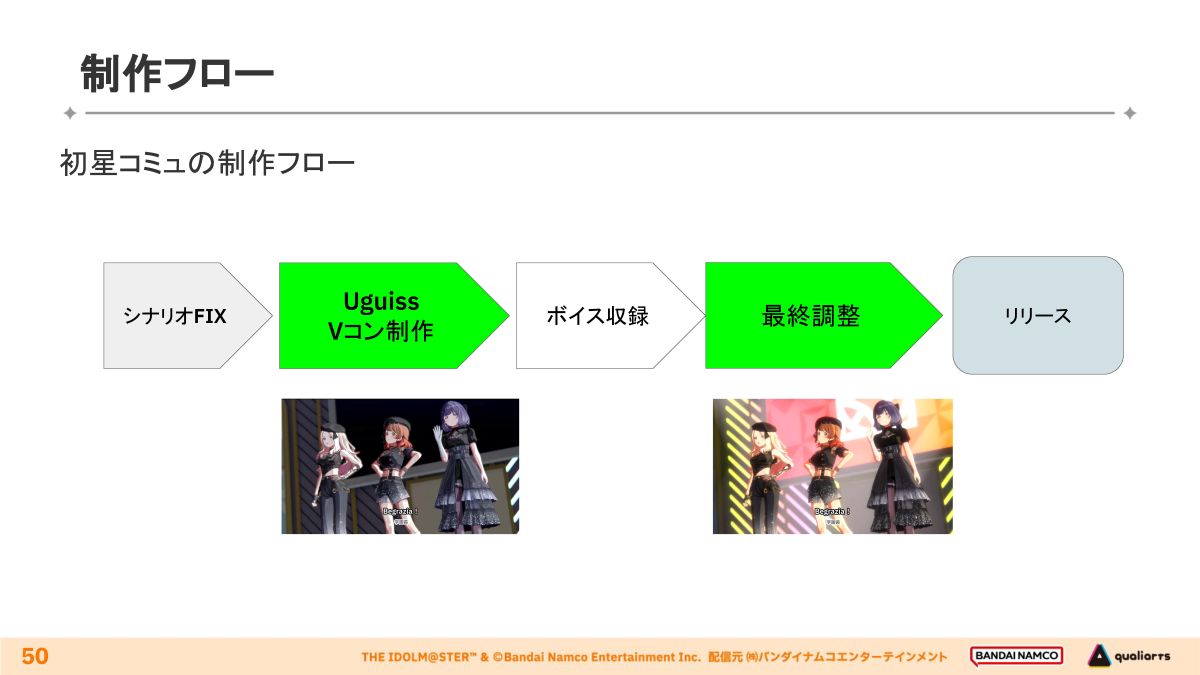

「Uguiss」を用いた「初星コミュ」制作フロー

シナリオがFIXすると「Uguiss」でVコンテを作成します。その後ボイスを収録し、ボイスに合わせて「Uguiss」上でフェイシャルの修正・カメラやライティングなどの最終調整を行います。

開発初期は絵コンテ制作後にMayaでVコンテを制作していましたが、Mayaで付けたキャラクターモーションやカメラワークを「Uguiss」で再現できないケースが多く、作業期間も長引いたことから、クオリティに偏重しすぎずに量産化とのバランスをとった現在の制作フローへと改められました。

「初星コミュ」の実制作に着手したタイミングはほかのコミュよりも遅くなり、リリースまであと1年を切った頃に開始したため、それに対応する上でも現在のワークフローが適していたという

この制作フローはスクリプターを中心としており、3D専門のカットシーンアーティストはほとんど置かれていません。

そこで最初期に杉村氏が「Uguiss」を使用して、実現可能な表現やクオリティラインの指針となるサンプルを制作し、チームに共有しました。

その後の量産化の段階では、演出の指針となるVコンを作成し、それを杉村氏がディレクションしながら演出を固めていきました。ひとつひとつのコミュ制作の中から見出された共通の要点などをチーム全体で蓄積することで、精度を上げていったそうです。

コンセプトに沿った、映像演出の工夫

「初星コミュ」の映像演出における工夫について、先述したコンセプトを踏まえて、以下に述べる2点の方針が定められました。

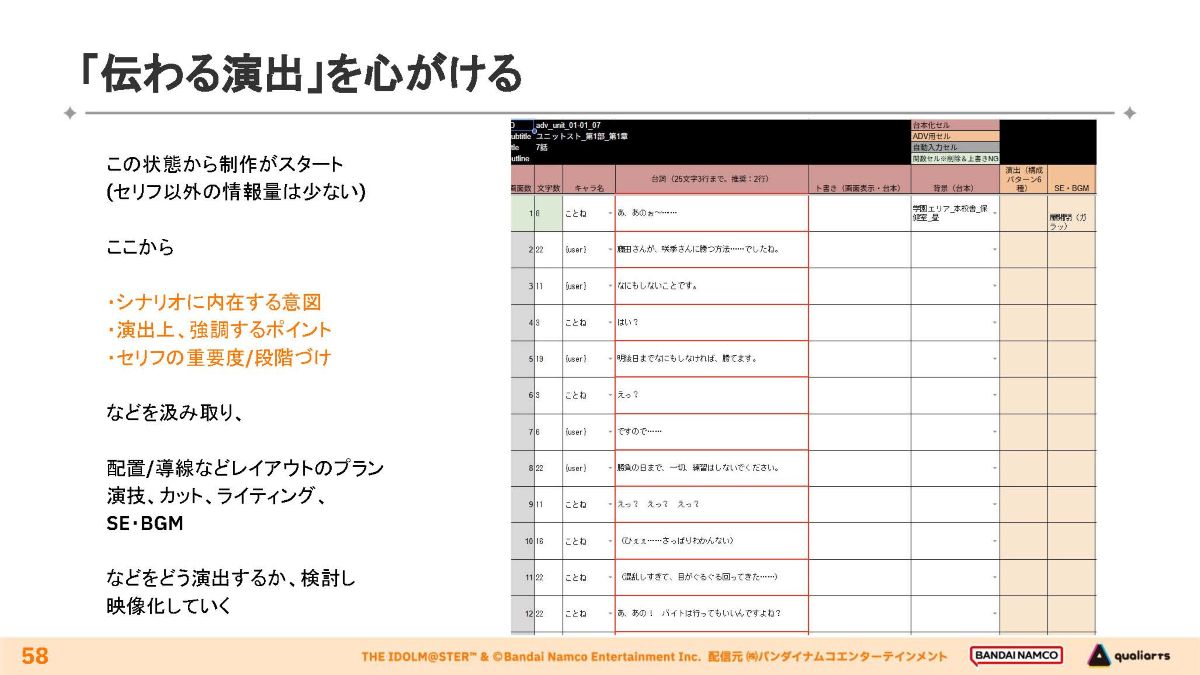

〈方針1〉「伝わる演出」を心がける

「初星コミュ」は新規タイトルの入口を担っているため、プレイヤーが物語に集中できるようにひと目で伝わる明快さが心がけられました。

シナリオではト書きや備考の記載量を少なく抑え、わかりやすさを意識しています。

実際に作成されたシナリオのひとつ。

演出とは、観客が最もシナリオに没入しやすい構成・表現を考えて、映像に込める作業といえる

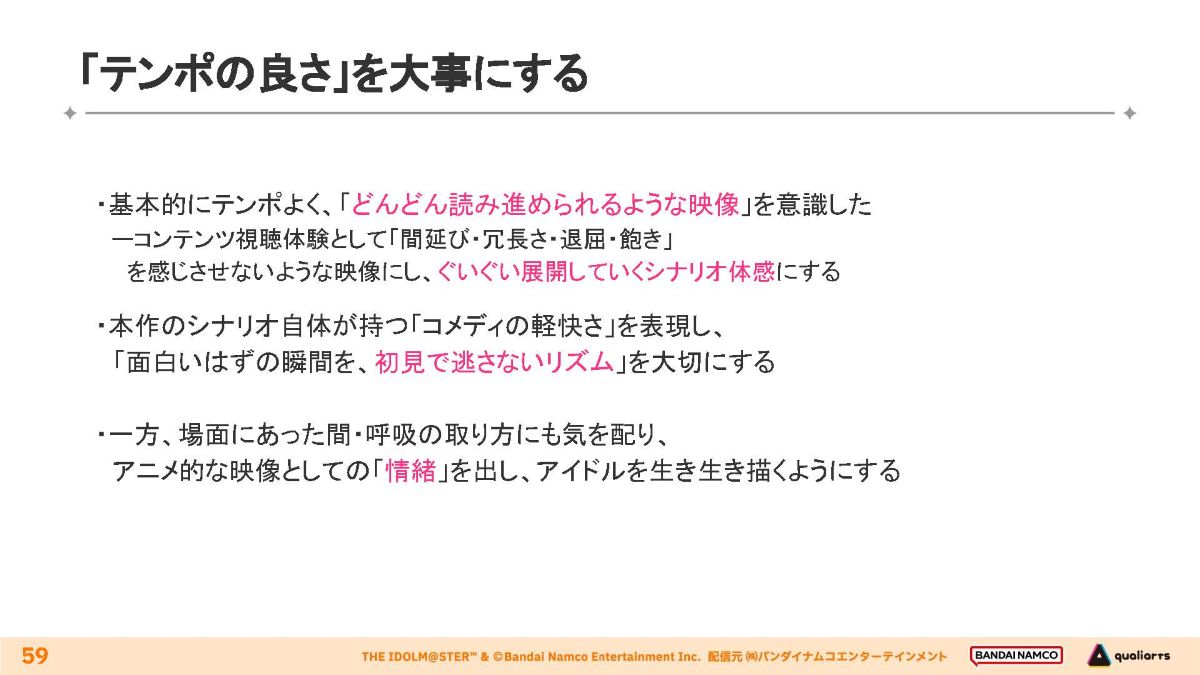

〈方針2〉「テンポの良さ」を大事にする

『学マス』のシナリオ自体がもつ「ドタバタコメディ特有の軽快さ」を大切に、映像の冗長さ・退屈さを排除して、プレイヤーに目を離すスキを与えない推進力を目指しました。

同じテンポのくり返しは単調さにつながるため、ただテンポを速めるのではなく、メリハリを意識しています。

演出の具体例を紹介。アイドルの感情・性格を描き出す技法

ポジティブな人柄をカメラワークで強調

咲季の妹「花海佑芽(はなみうめ)」のシーンでは、フィジカルが強くエネルギッシュで、常にポジティブという彼女のキャラクター性を描写するため、カットを細かく割ったり、顔をアップで映し出したりすることで熱量を表現しています。

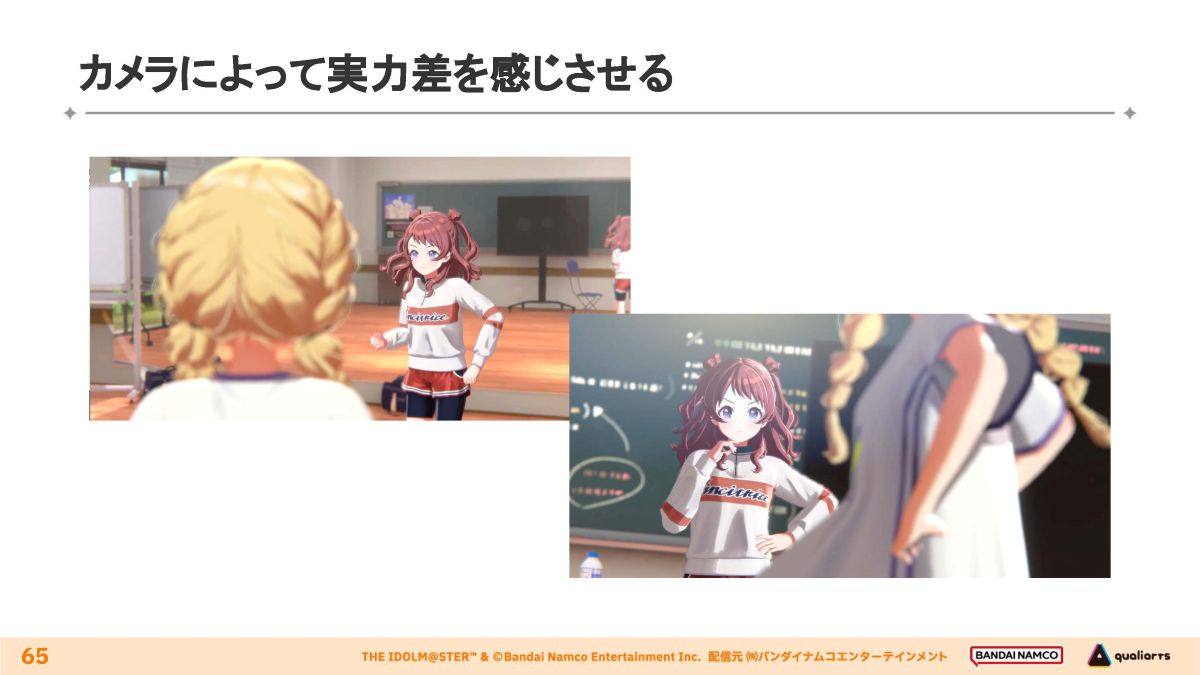

映像に躍動感をもたせ、ダンスの実力差を印象づける

咲季とことねがダンス対決をするシーンでは、ダンス経験のあることねの方が実力が上であることを、両者のカメラワークに差を付けることで表現。

咲季のシーンは単調かつ動きの少ないカメラワークにする一方、ことねはダンスの動きに合わせて素早くパンやズームをする&カット割りを増やすことで実力差を強調しています。

カメラを揺さぶりドタバタコメディ感を向上

咲季と手毬が食事について口論するシーンでは、咲季の台詞に手毬の台詞をわずかに被せつつ、カメラが切り替わると同時にキャラクターの方向へと素早くパンする動きを数フレーム差し込むことで、ドタバタコメディの印象を強めています。

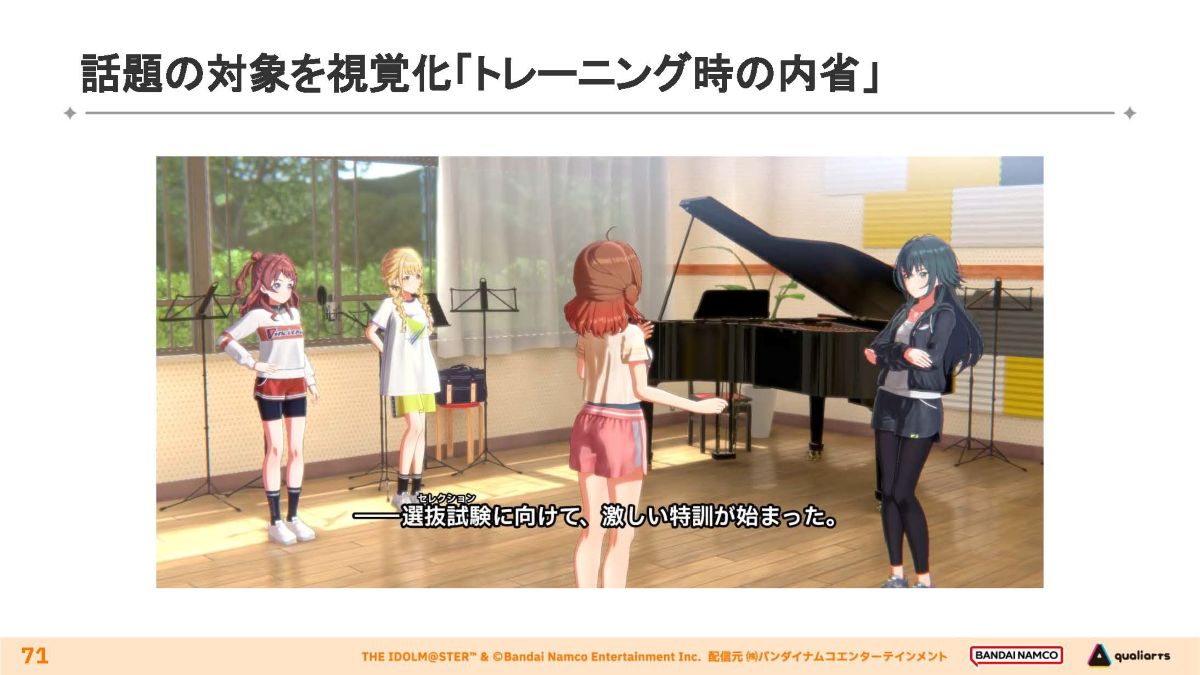

話題の対象を視覚化

プレイヤーにより鮮明なイメージを想起させる手法について、手毬がライバルの佑芽にボイストレーニングを行う際、手毬が教え方を考えるために普段自分が歌っている様子を回想するシーンを例に説明されました。

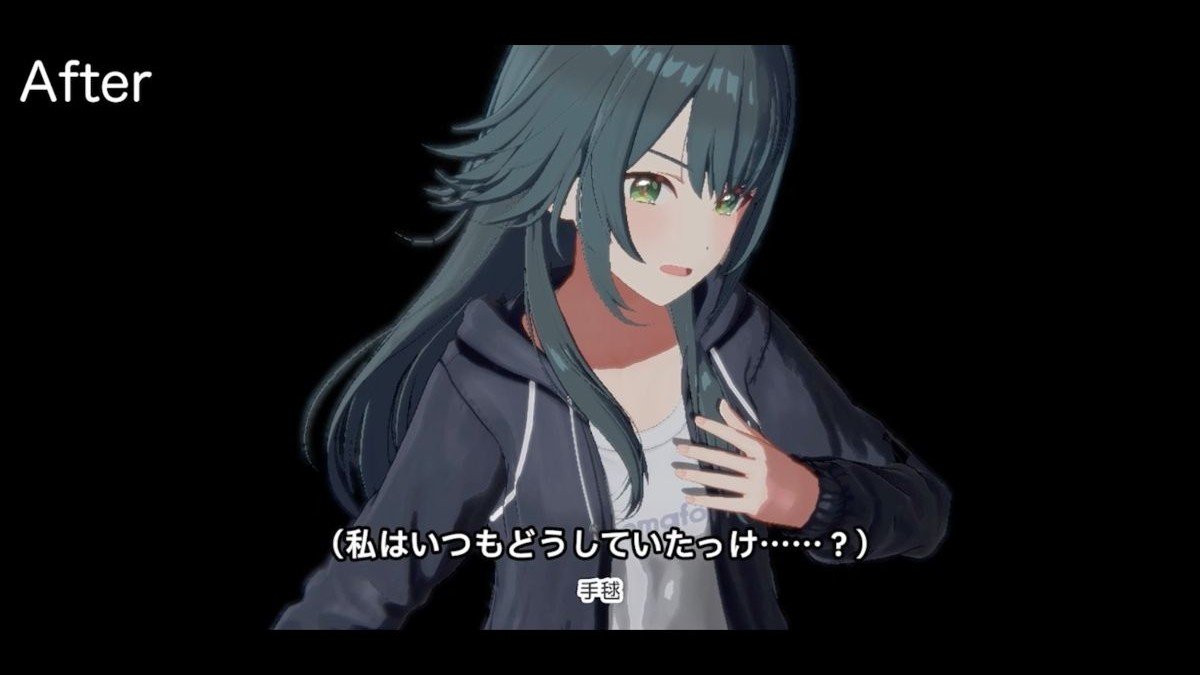

手毬の「わたしはいつもどうしていたっけ……」というモノローグに合わせて、自身が歌っている姿を回想したカットを挿入しています。

画面をホワイトアウトさせたのち、黒背景の回想シーンに移行。手毬が胸に手を当てて思案する様子を描写する

感情の起伏・ストーリー背景を想起させる工夫

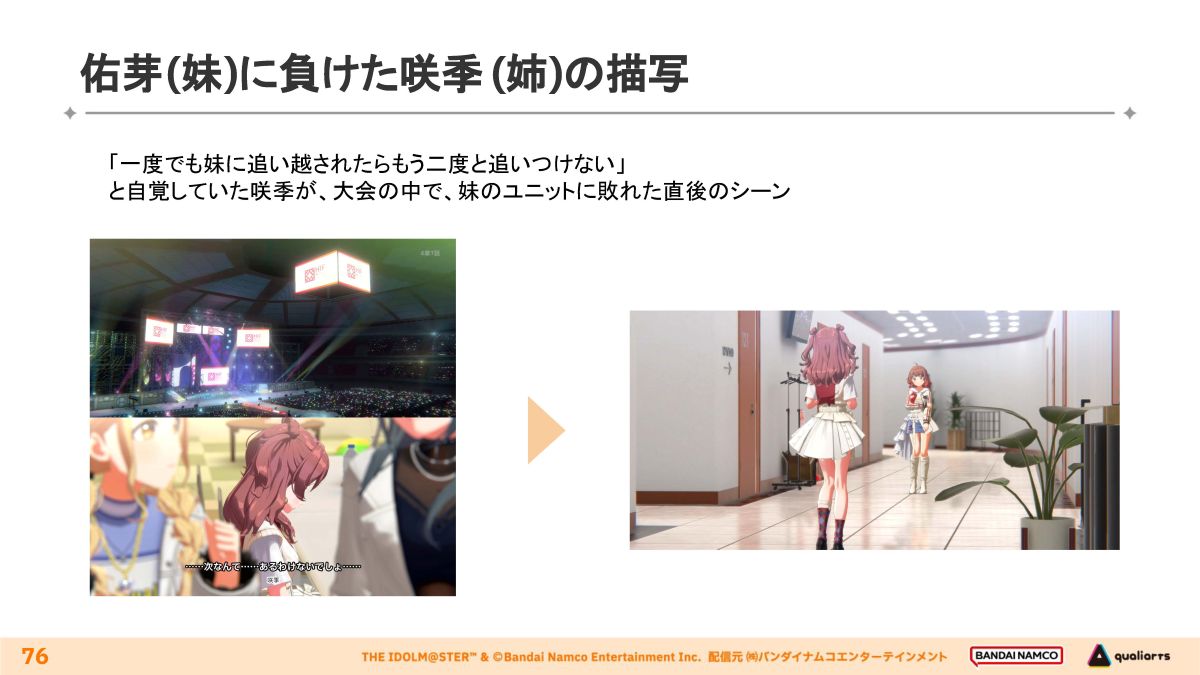

学園内でアイドルの頂点を決める大会「H.I.F(Hatsuboshi Idol Festival)」の途中、「一度でも佑芽に追い越されたら二度と追いつけない」と自覚していた咲季が佑芽のユニットに敗れた直後に、二人が廊下で出会うシーンです。

物語の背景としては、妹の佑芽は幼少期からさまざまな勝負で姉に勝てない人生を歩んできた一方、姉の咲季は妹のポテンシャルを見抜いていた。

咲季はかわいい妹のために常に強く誇らしい姉であろうと努力を重ねてきた…という経緯がある上でのシーンとなる

このシーンについて、演出上の調整ポイント3つが紹介されました。

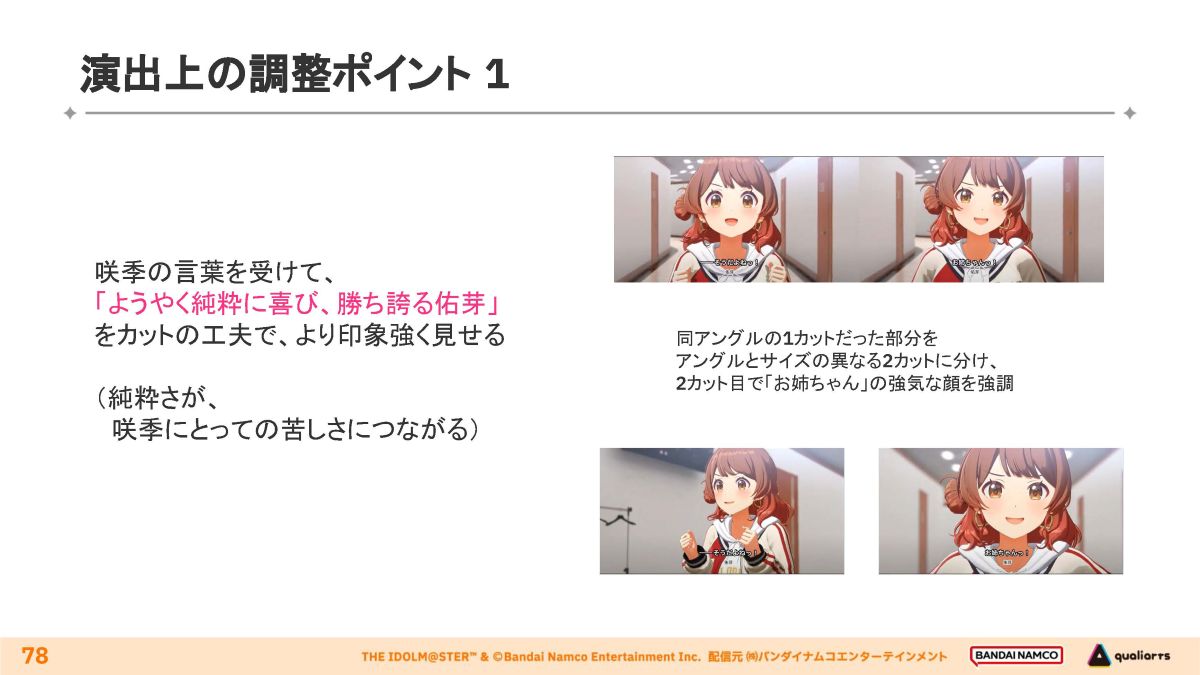

〈ポイント1〉斜め→正面の2アングルで喜びを強調

咲季から激励を受けた佑芽が涙を拭い、笑顔で「そうだよねっ、お姉ちゃんっ!」と咲季に呼びかけ、勝利宣言を行おうとする一幕。

もともと1つのカットだったところ、台詞に合わせてカットを区切り、異なる2つのアングルに分割しました。さらに2カット目で表情をアップにすることで、姉に勝てた喜びを強調しています。

また、佑芽が純粋に喜ぶ姿を見せることで、後に咲季が悔し泣きをするシーンへ効果的につなげています。

「そうだよねっ」を斜めからのアングルで映し、「お姉ちゃんっ!」で正面からの表情アップに切り替えることで佑芽の喜びを表現している

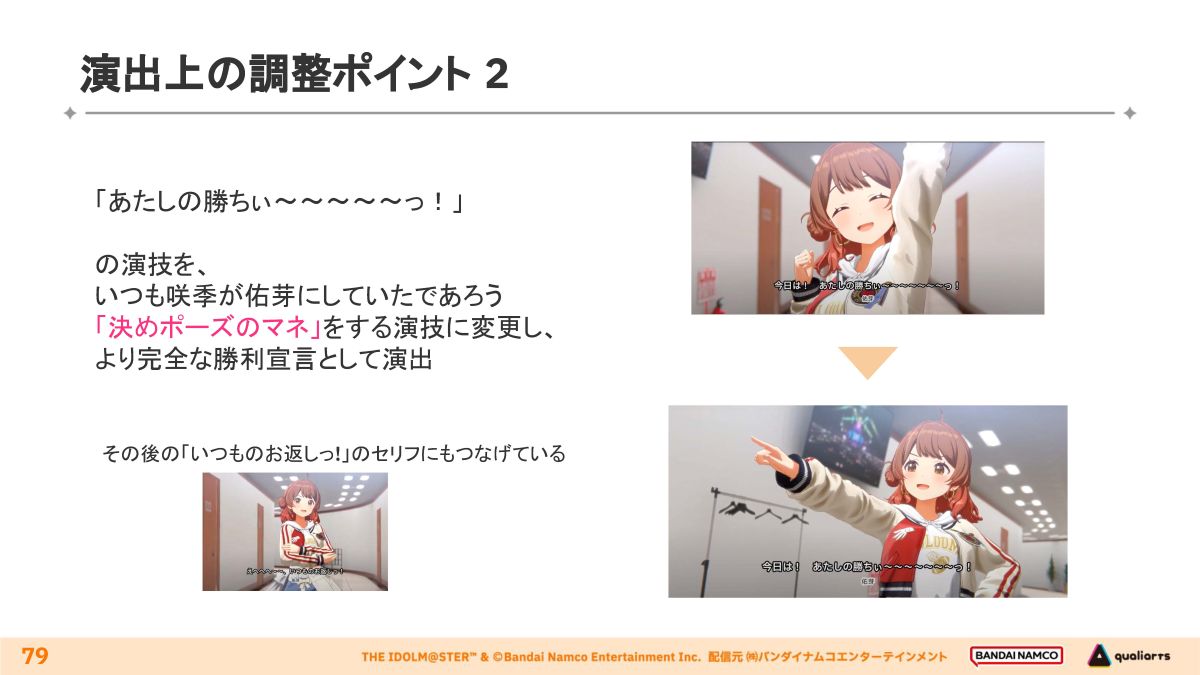

〈ポイント2〉決めポーズをマネして意趣返し

佑芽が「あたしの勝ちぃ〜〜〜〜〜っ!」と言い放つ際、咲季が普段佑芽にしていたであろう決めポーズを模倣することで、台詞に意趣返しを込めています。

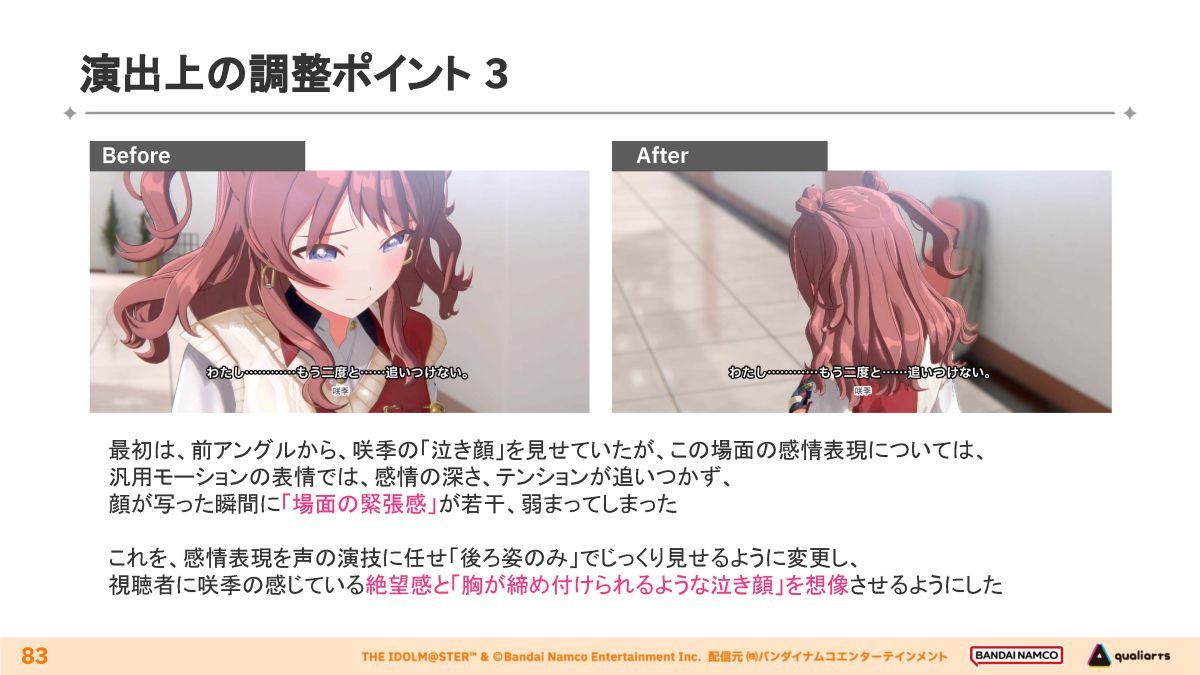

〈ポイント3〉後ろ姿で泣き顔を想像させる

それまで気丈に強がっていた咲季が、佑芽が去るとプロデューサーの前でだけ「わたし……もう二度と……追いつけない」と涙を流します。

当初は咲季の泣き顔を正面から捉えていましたが、強い覚悟が叶わず敗れてしまった苦しさや、感情の揺れ幅を汎用モーションだけでは表現できなかったため、後ろ姿で嗚咽や苦しみ、絶望感を伝える演出に変更しました。

コメディのオチに向けて前振り効果を高める演出

ユーモアのあるオチにつなげる前振りの演出事例も紹介。

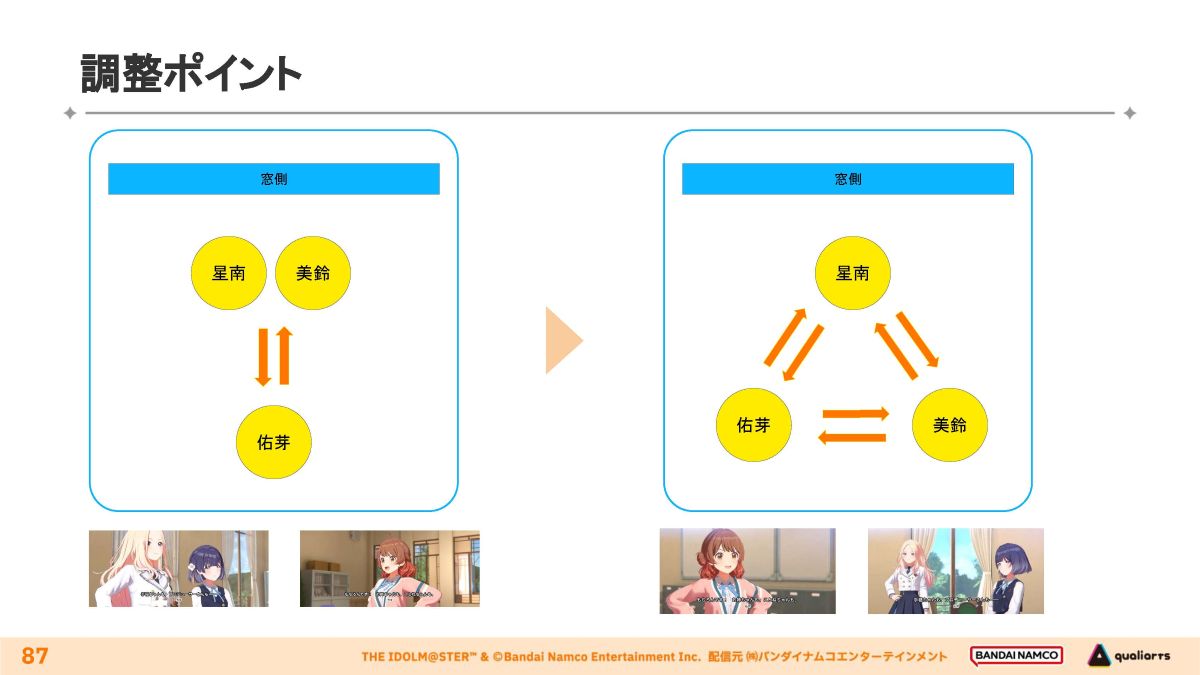

ユニットを結成したばかりの佑芽・十王星南(じゅうおうせな)・秦谷美鈴(はたやみすず)の会話シーンが例示されました。

打倒Re;IRIS(リィリス)の気持ちを確かめ合った直後、それぞれ異なる人物を強敵と考えていることが判明して分裂状態に陥る流れをコメディチックに描いたシーン

メンバーの中に生まれる一体感を「フリ」として、その後分裂する「オチ」とのコントラストを高めています。

前半部分では3人を三角形状に配置することで一体感を強調。さらに、互いに目配せし合うモーションで一体感を強化しました。

調整前(画像左)は佑芽が星南・美鈴の2人と対峙している印象を受ける。星南・美鈴の立ち位置を離して、3人のポジションを三角形にすることで一体感を生んでいる

互いに目線を合わせ、三角形を意識させることで一体感を強調している

なお「初星コミュ」は主に「Uguiss」で制作されていますが、OPの一部映像や最終話などの重要シーンはMayaを使用しています。

そのほか、タイトなスケジュールで進められたPV制作において「Uguiss」のリアルタイムCG技術により軽量・高速な映像制作を実現した事例なども紹介されました。

Mayaで作成されたカットシーンの例。ステージ上の咲季を一周するダイナミックなカメラワークなどは、Mayaによって可能となる演出とのこと

「Uguiss」の高速・軽量なリアルタイムCG描画を活かしたPV制作事例。総尺1分半ほどのダンスシーンをほぼ1日で仕上げられたという

テレビ放映用の15秒CMでも「Uguiss」を採用。カメラはMayaで付けているが、レイアウトやコンポジットなどの作業は全てUguissで完結しており、動きも全てコミュで使用されている汎用モーションを用いている

Unityでの実装手法。縦/横それぞれに適したコミュ再生システム

続いて、コミュの制作システムや実装面の技法などが解説されました。

本作では、縦画面/横画面それぞれの要件に応じて別々の再生システムが用意されています。

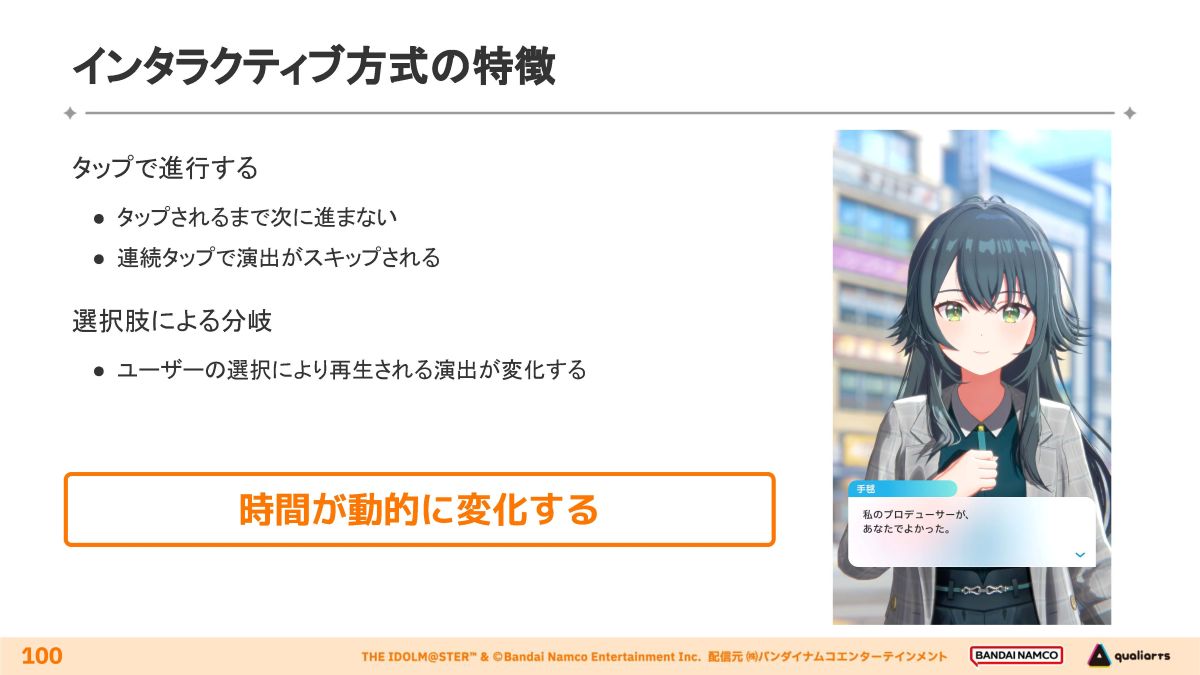

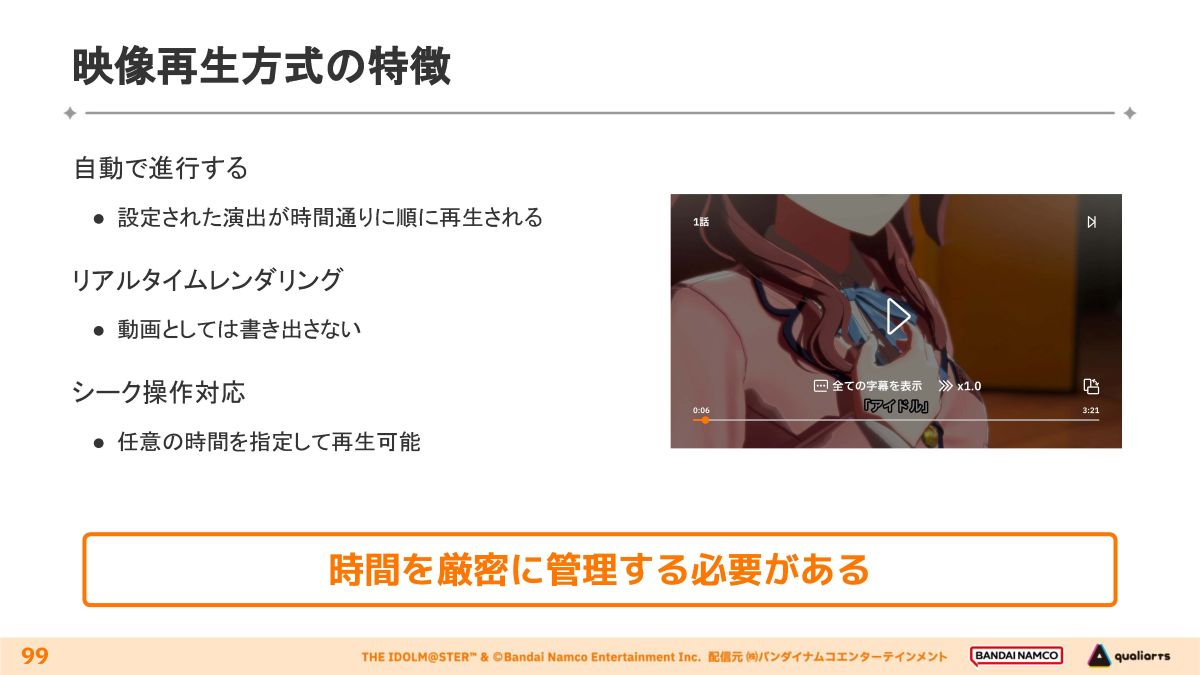

縦画面コミュでは、画面をタップすることで映像を動的に進行させる「インタラクティブ方式」を採用。対して横画面コミュは、時間経過で映像が流れていく「映像再生方式」を用いています。

縦画面のインタラクティブ方式は、タップされるまで次に進まない待機状態と、連続タップでスキップする機能の2つが基本的な挙動となる

横画面の映像再生方式は、通常の動画と同様にシークバーを使用可能。ただし描画はリアルタイムで、動画ファイルを書き出ているわけではない

当初はこれらを別々のシステムとして実装予定でしたが、システムごとにツールを使い分ける負担や効率の悪さが課題に。

加えて「初星コミュ(映像再生方式)でも分岐を実装したい」という要望に応えるため、映像再生/インタラクティブ双方の制作環境を統一した上、映像再生方式においてもインタラクティブな挙動を実装可能とする方針に決まりました。

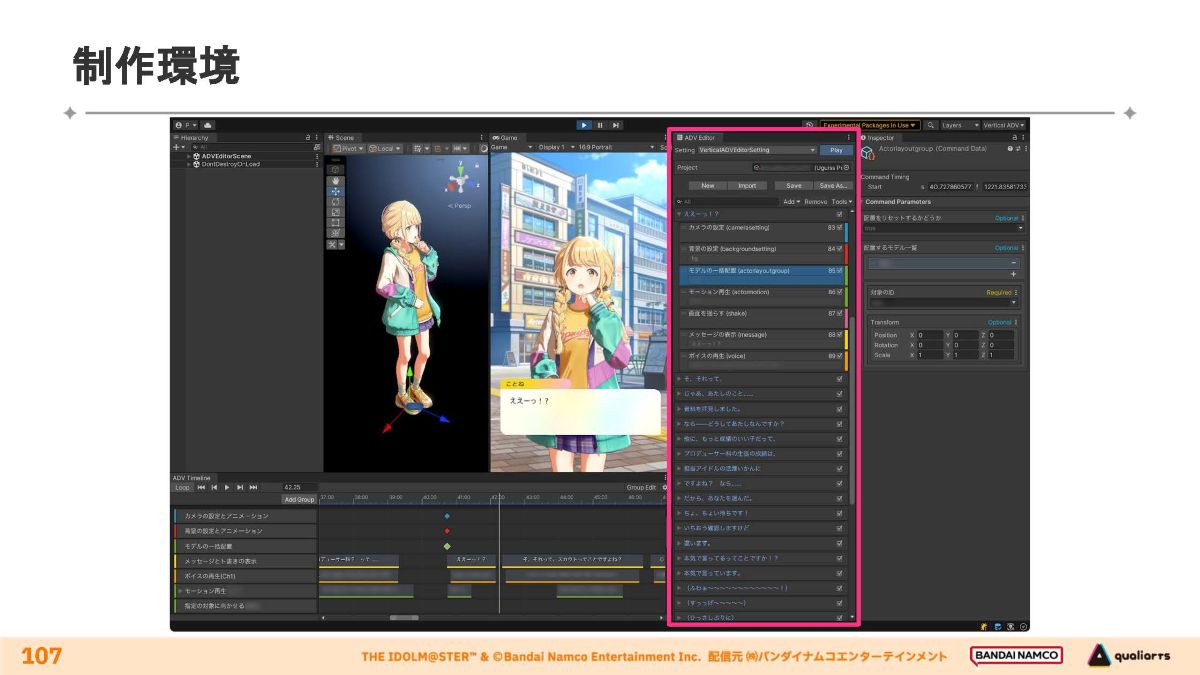

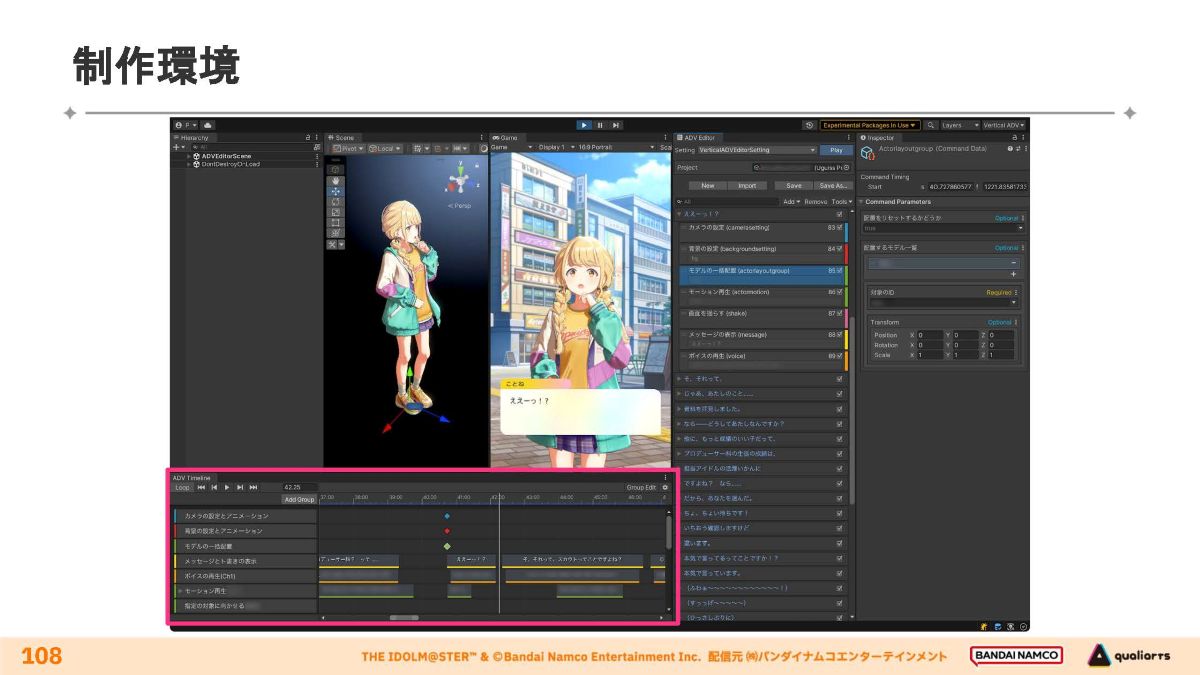

タイムラインベースの制作システム

コミュの再生システムは基本的にUnityで実装しています。実装環境は、映像制作面で利点の多いタイムライン方式を採用しています。

〈ScriptEditor〉

主に、各種演出を追加・削除するための「コマンド」と呼ばれるスクリプトを作成するエディタです。

並び替え・コピー&ペースト・切り取りなどの基本機能や検索によるコマンドの絞り込み、グループ化などが可能で、Undo・Redoにも対応。コマンドやグループ内のコマンドをまとめて、一時的に再生から外す無効化機能なども用意されている

〈TimelineEditor〉

ScriptEditorのサブツールという位置づけで、コマンドの追加・削除などは行えず、演出のタイミング調整やプレビュー時のシーク操作に特化しています。

コマンドの設定をもとに、タイムライン上にトラックが動的に生成。各コマンドはクリップとして横に並んで表示される

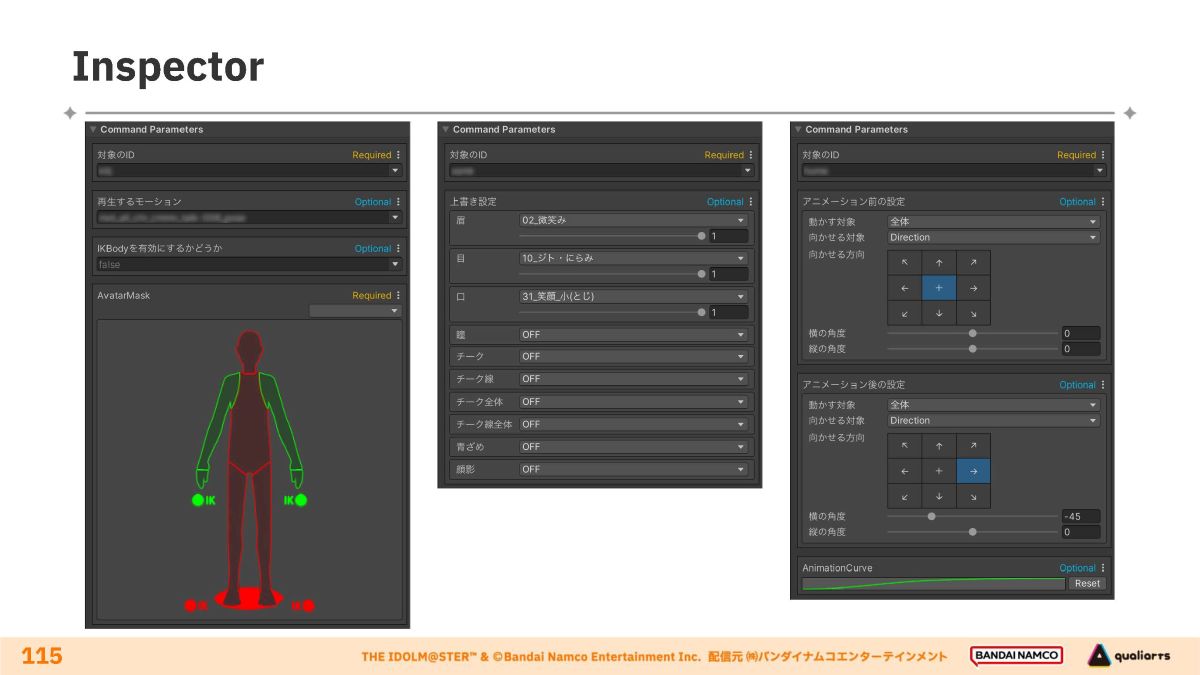

〈Inspector〉

コマンドのパラメータを調整するツール。演出のタイミングは主に「TimelineEditor」で視覚的に調整しますが、「Inspector」上で数字入力による調整も可能。コマンドごとに編集機能をカスタマイズできることが特徴です。

アセットは候補から入力して指定でき、その候補も検索で絞り込める。そのほか、値を未入力時にデフォルト値がプレースホルダとして表示される機能や、パラメータのコピー&ペースト機能、パラメータ編集のUndo/Redoなどを備えている

「Inspector」の編集機能によるカスタマイズ例。

画像左:モーションを部分的に上書き再生するコマンド。

画像中央:表情を組み合わせて上書き再生するコマンド。

画像右:視線制御をアニメーションさせるコマンド。

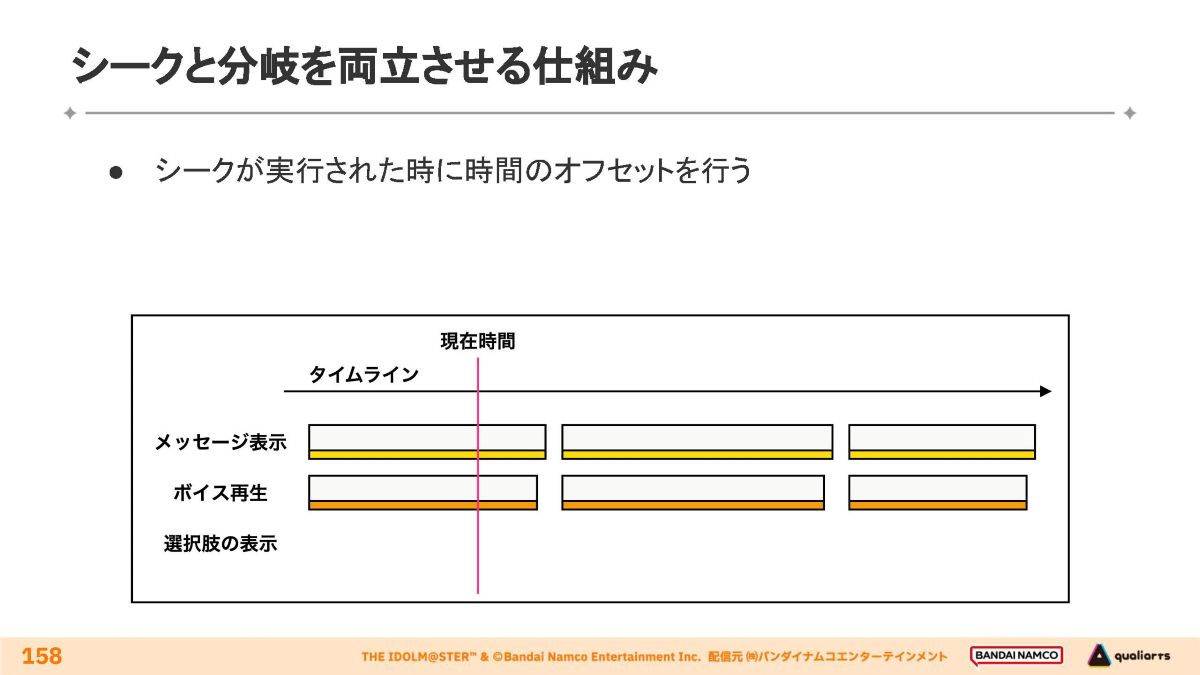

再生の仕組み

再生中の進行は、コマンドの設定情報をもとに構築される「PlayableGraph」(※)を制御することで実行。これによりシーク操作を可能としています。

※ Unityでアニメーションやオーディオなど時間経過で変化するデータを制御するシステム「Playable API」において扱われるツリー構造。再生可能な各要素「Playable」に対してブレンド・ミキシングなどの処理をどのように施し出力するか、一連の仕組みを定義・管理する

コマンド編集時にPlayableGraphを再構築することでリアルタイム編集機能を実現。ただしグラフを一から構築するとスクリプトの肥大化により処理負荷が大きくなるため、必要な部分だけ書き換える処理にすることで一定のパフォーマンスを維持し、入力・確認のイテレーションを高速化しています。

またエディターには編集効率化ツールも実装。画面に分割線を表示して構成の基準にできる「グリッド編集ツール」や、ゲーム画面(GameView)上で直感的にカメラを調整できるツールが紹介されました。

画面上に任意の本数のグリッドを表示して、キャラクターの位置調整や画面構成の基準として利用できる。左右に半透明の黒帯を表示してアスペクト比の違いを確認することも可能

Scene Viewで可能な一連のカメラ操作をGameViewでも行える。画面上から不要なUIを一時的に非表示にして操作できるほか、キャラクターモデルをダブルクリックすることでカメラをキャラクターの正面に配置できる機能も用意

映像再生方式の「初星コミュ」でタップ進行&分岐を実現

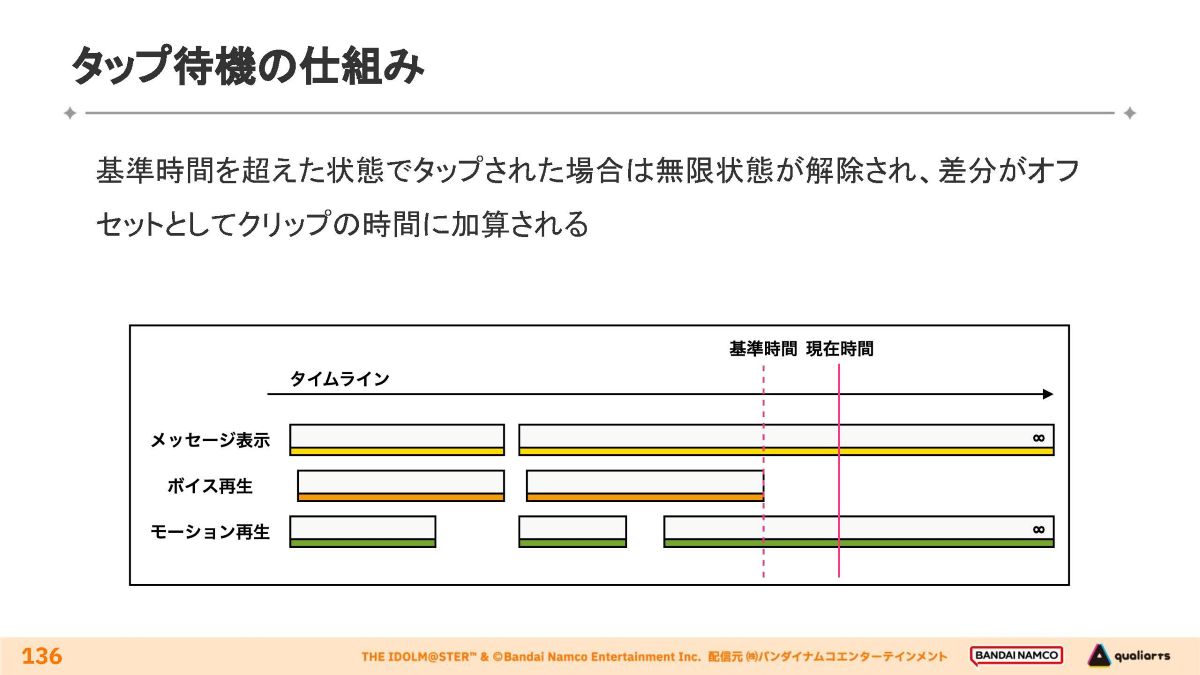

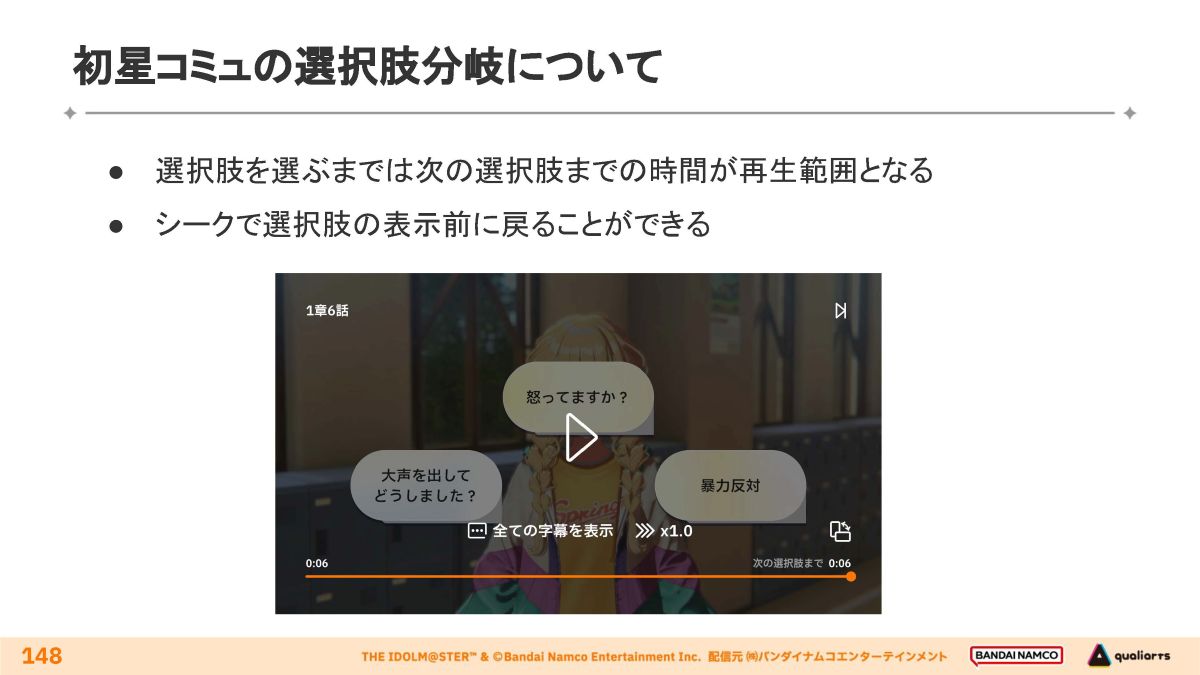

「初星コミュ(映像再生方式)」のインタラクティブな挙動として、画面がタップされたタイミングに応じて演出の開始/終了時間が変動する「タップ待機」と、演出の分岐という2種類が実装されています。

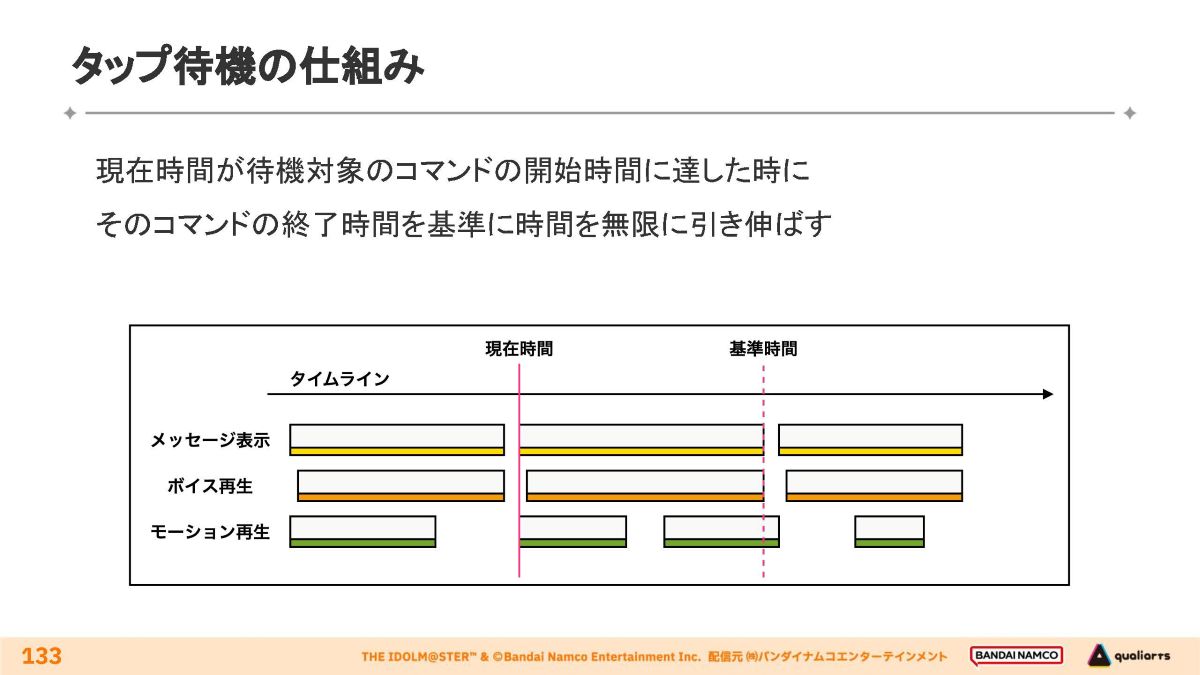

タップ待機

待機対象となる演出には、暫定的な再生開始/終了時間が設定されています。

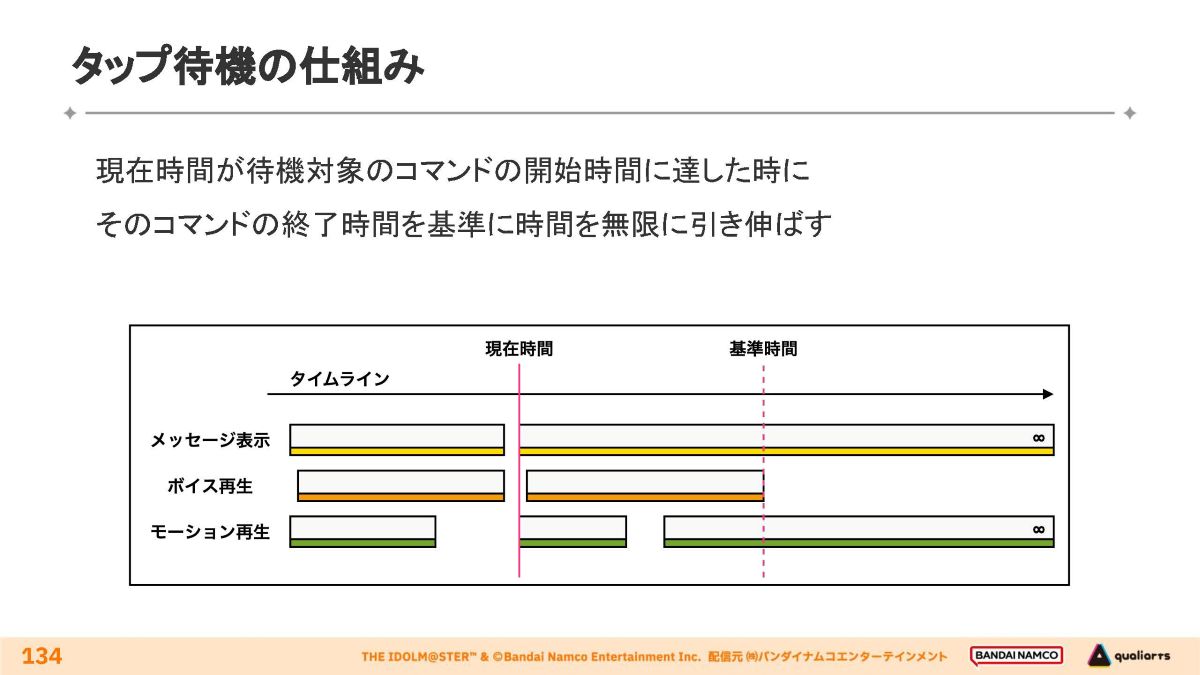

タイムラインの現在時間が対象コマンドの開始時間に差し掛かると、そのコマンドの終了時間(基準時間)と同時あるいはそれ以降に終了する演出は終了時間が無限に引き延ばされ、待機中に継続して再生されます。

この継続再生は「メッセージ表示」と「モーション再生」において適用されます。「ボイス再生」は演出時間が固定されているため、引き延ばしの対象に含まれません。

また、「基準時間」以降に開始する演出は、開始時間が無限に引き延ばされ、待機中は再生されなくなります。

画像はタイムラインの略図で、「メッセージ表示」「ボイス再生」「モーション再生」の演出クリップがタイムラインに表示されている様子を表している

現在時間が待機対象コマンド(この場合は「メッセージ表示」)の開始時間に達すると、その終了時刻を基準に各演出の開始/終了時間が引き延ばされる

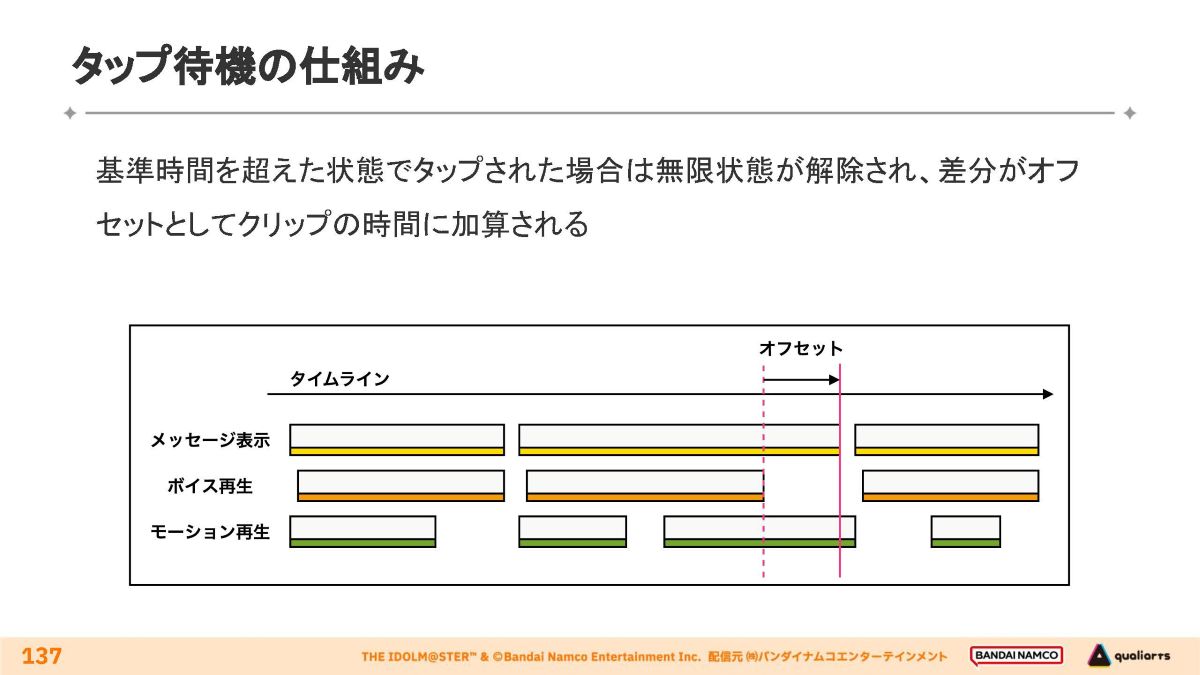

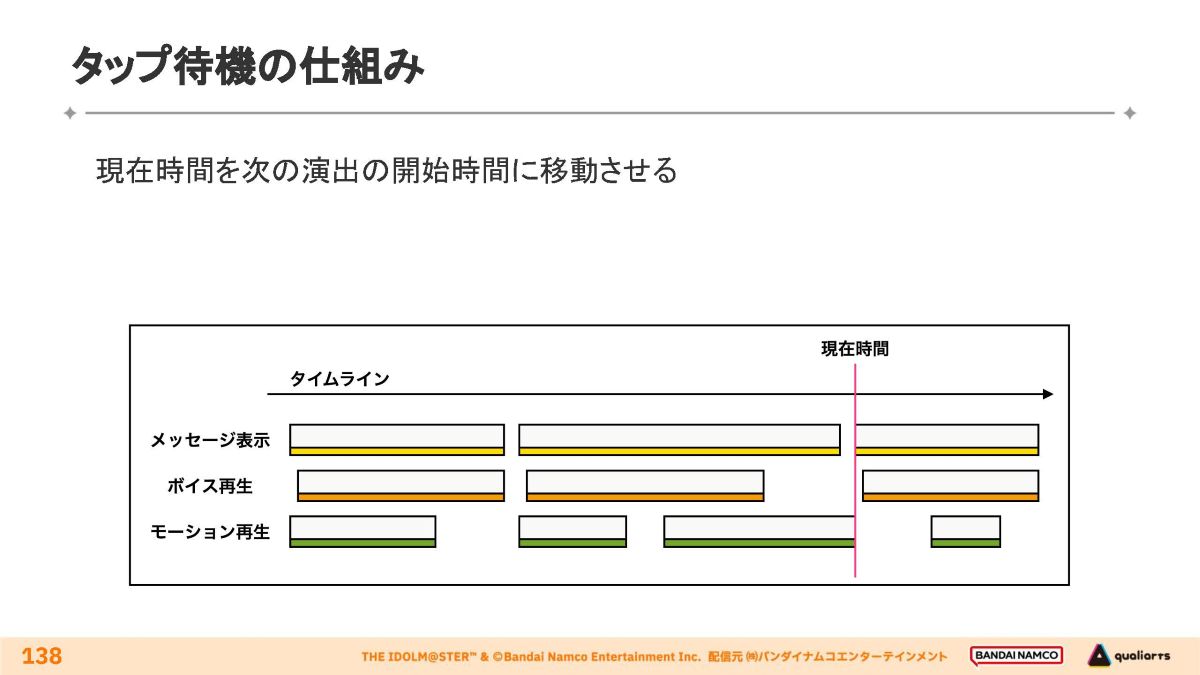

待機中にタップを行うと次の演出へと移行します。

その際、タップのタイミングが「基準時間」以降である場合は、継続再生状態が解除され、暫定的に設定されていた終了時間との差分がオフセットとして加算されます。

一方で、タイムラインの現在時間が「基準時間」より前にタップされた場合は、そのまま無限再生状態を解除して次の処理に移ります。

待機中にタップを行い、次の演出に移行する仕組みを実演した動画のキャプチャ画像。

継続再生中の演出が終了時間に差し掛かる前にタップしたことで、クリップの長さが動的に変化し、タイムラインの現在時刻が次の処理に移行した様子を紹介している

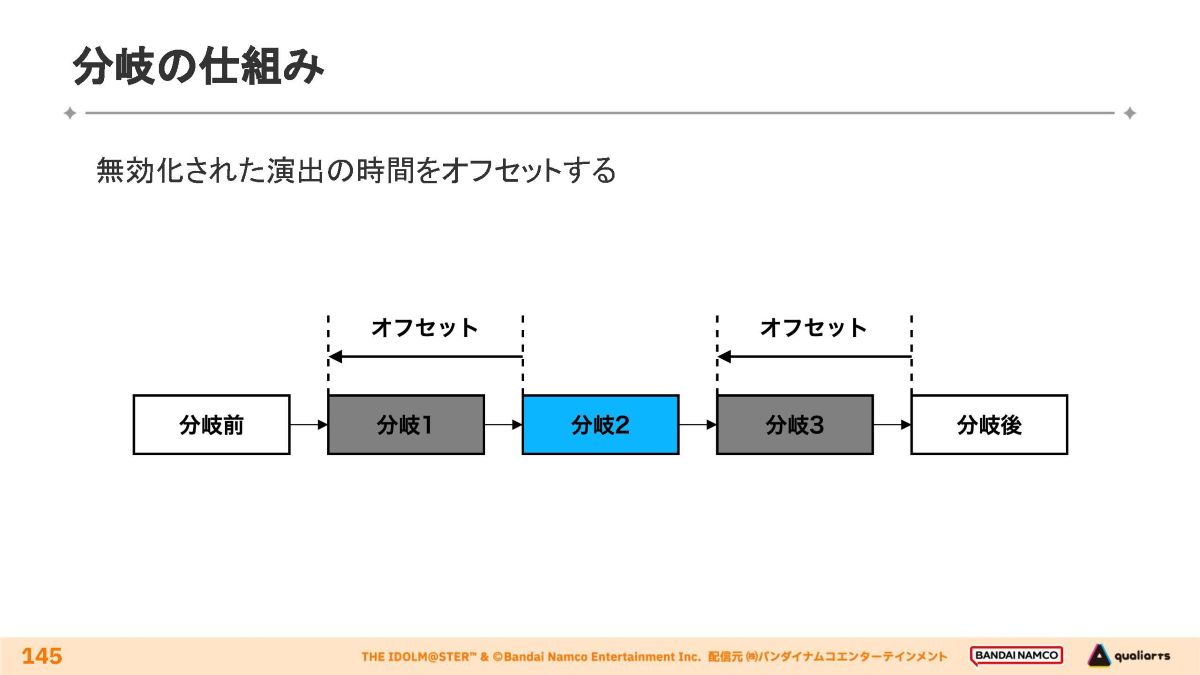

分岐の仕組み

分岐処理は通常、並列に用意された分岐候補のうち1つを選ぶ方式が採られますが、本作では再生時間を明確に設定する必要があるため、分岐を直列で並べています。

分岐が確定すると、選ばれなかった分岐は無効化され、演出がスキップされます。

分岐1→2→3と直列で並ぶ演出から分岐2を選択すると、分岐1・3は無効化され、本来再生されるはずだった演出の時間が取り除かれる

シークバー操作と分岐システムの両立手法

「初星コミュ(映像再生方式)」は、選択肢による分岐とシークバー操作を両立しています。

分岐地点に差し掛かり、選択肢が表示されると、分岐先を選ぶまで映像がストップします。

選択肢をタップすることで分岐が確定し、シークバーに再生時間が追加。その後は映像を戻しても選択肢が表示されることはなく、分岐先を含めてひとつながりの映像として再生されるようになります。

選択肢の表示中はタップするまでは映像が進行しない。この状態ではシーク操作で映像を戻すことができ、UI上では選択肢が表示された瞬間までの時間がシークバーに反映される

選択肢をタップすることで分岐が確定。再生時間が加算され、ひとつの映像として視聴可能となる。プレイヤーの選択によって未来が確定し、1つの物語が展開していくというコンセプト

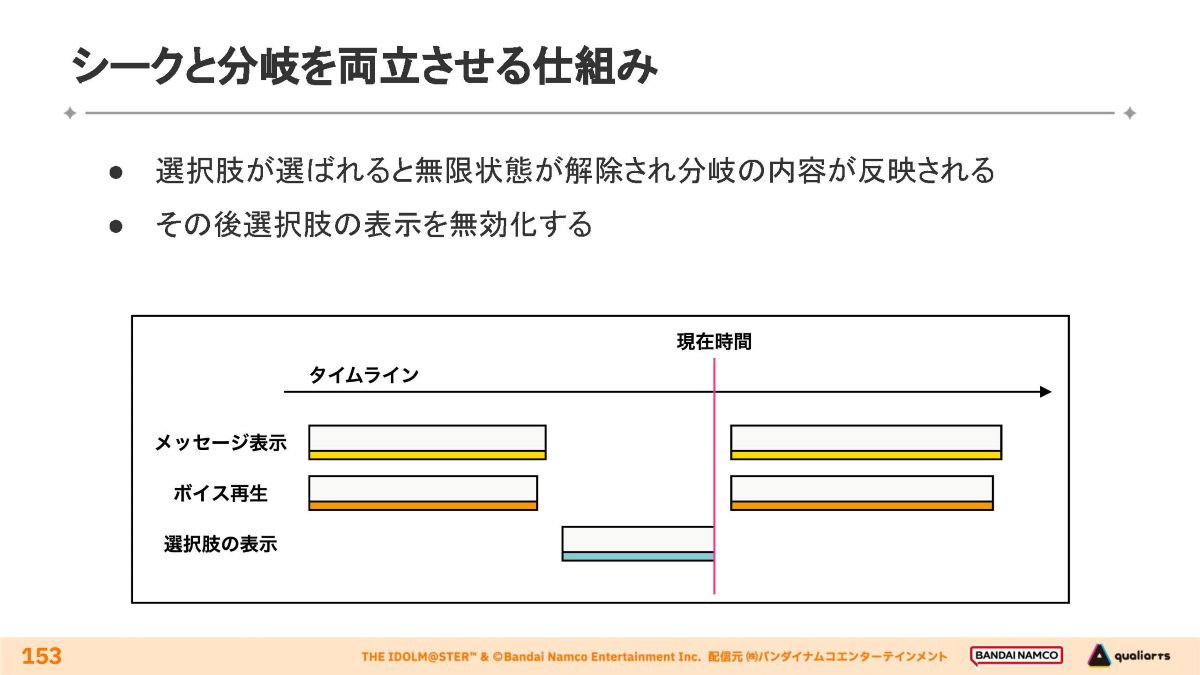

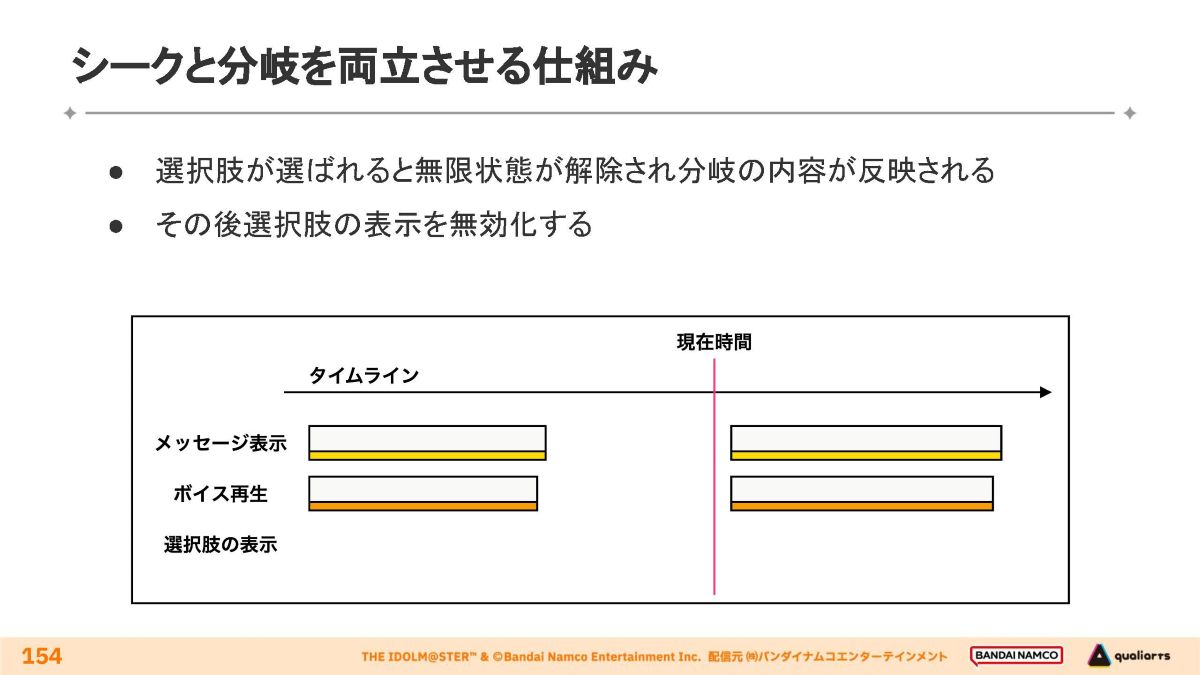

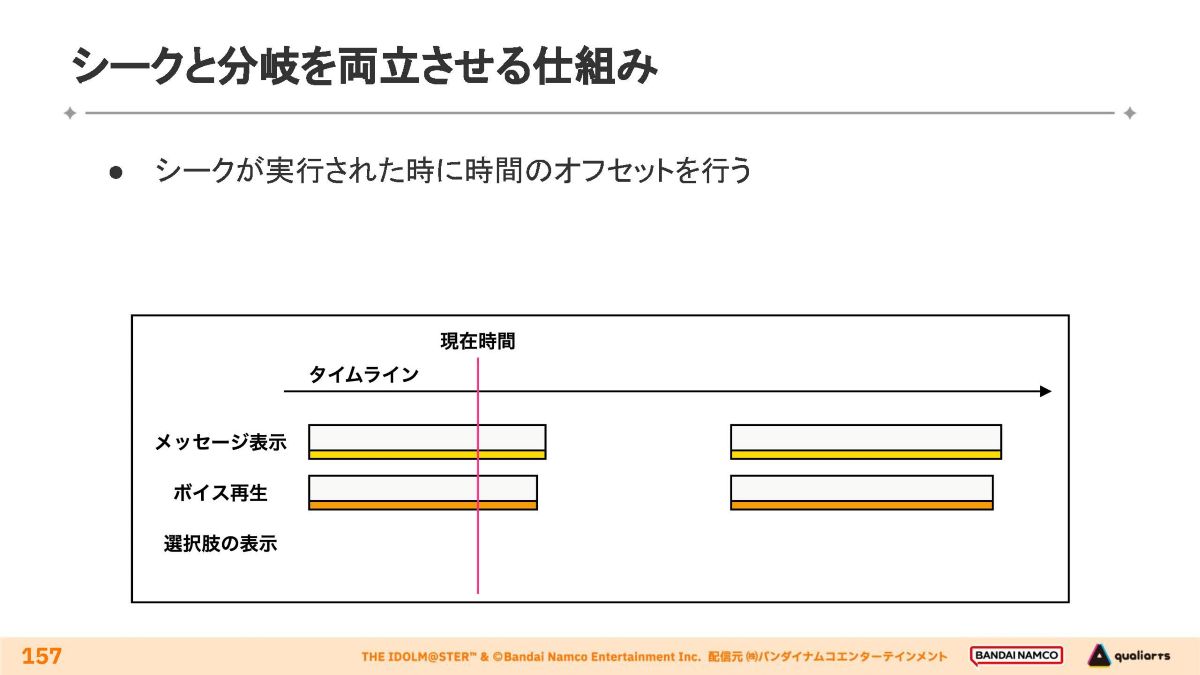

タイムライン上での分岐とシーク操作の両立手法が解説されました。

現在時間が選択肢コマンドの開始時間に達すると、選択肢表示の暫定終了時間を基準に無限再生状態となります。

分岐を選ぶと無限再生が解除され、選択肢コマンドが無効化されます。

ところが、この状態で選択肢コマンドの再生時間をオフセットしてしまうと、切り詰めた時間だけ次の演出の開始時間が前倒しとなり、タイムラインの現在時間が演出の開始時間をオーバーしてしまいます。

これでは演出が途中から再生されてしまうため、ひとまず選択肢表示時間をオフセットせず、空白の時間帯を残したまま映像を流し続けます。

タイムライン上では空白時間が残されているが、UI上ではオフセット後の時間がシークバーに反映される

タイムラインでのオフセットは、シーク操作により映像が戻された際に実行されます。

シークバーで映像が戻るタイミングで空白時間がオフセットされ、タイムラインとUI上の再生時間が揃えられる

開発を効率化する独自機能4選

コミュの量産化を支えるための工夫として、Unity上で動作する独自開発ツール・機能4種類が紹介されました。

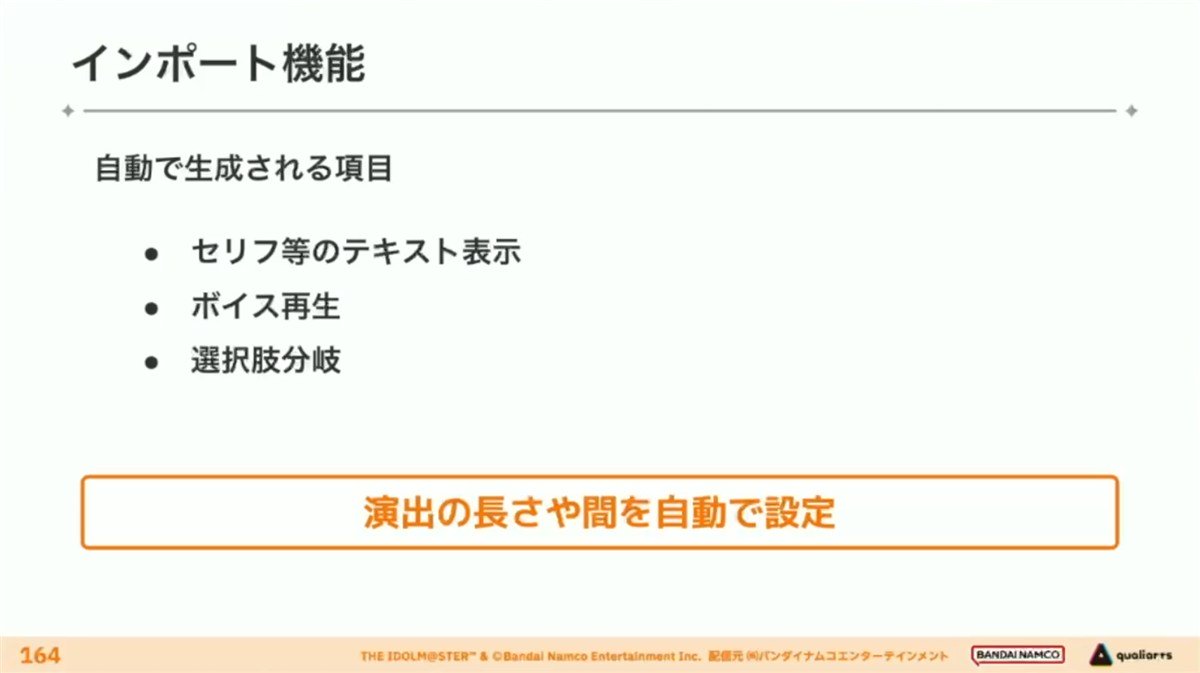

〈1〉インポート機能

本作のシナリオはGoogleスプレッドシートで管理されています。そこで、Unityエディター上のツールからスプレッドシートをインポートし、ベースとなるスクリプトを自動生成する仕組みを導入することで作業の効率化が図られました。

また、スプレッドシートにカメラ設定やモデル配置などに関する情報を追記することで、ある程度の演出が整えられた状態でエディター作業に入ることができます。

スプレッドシートのインポートにより自動生成される3つの項目。

「どの話者の何番目の台詞か」といった情報からボイスのアセットIDが自動で決定され、実際のボイスの長さを取得する。分岐の入力は仕組み上複雑であるため、インポート時点で負担軽減の工夫が行われる

Googleドライブから該当シートを選択し、記載された情報を取得するまで、一連の処理をツール上で完結できる

生成されたスクリプトは台詞単位で演出をまとめられるようにグループ化して出力され、エディタで自動的に開かれる仕組みとなっています。

スクリプト出力結果の例。シナリオ分岐を含んだ状態(画像右)での出力も行われる

出力された演出がタイムラインに配置された様子。再生時間や間隔なども自動で設定される

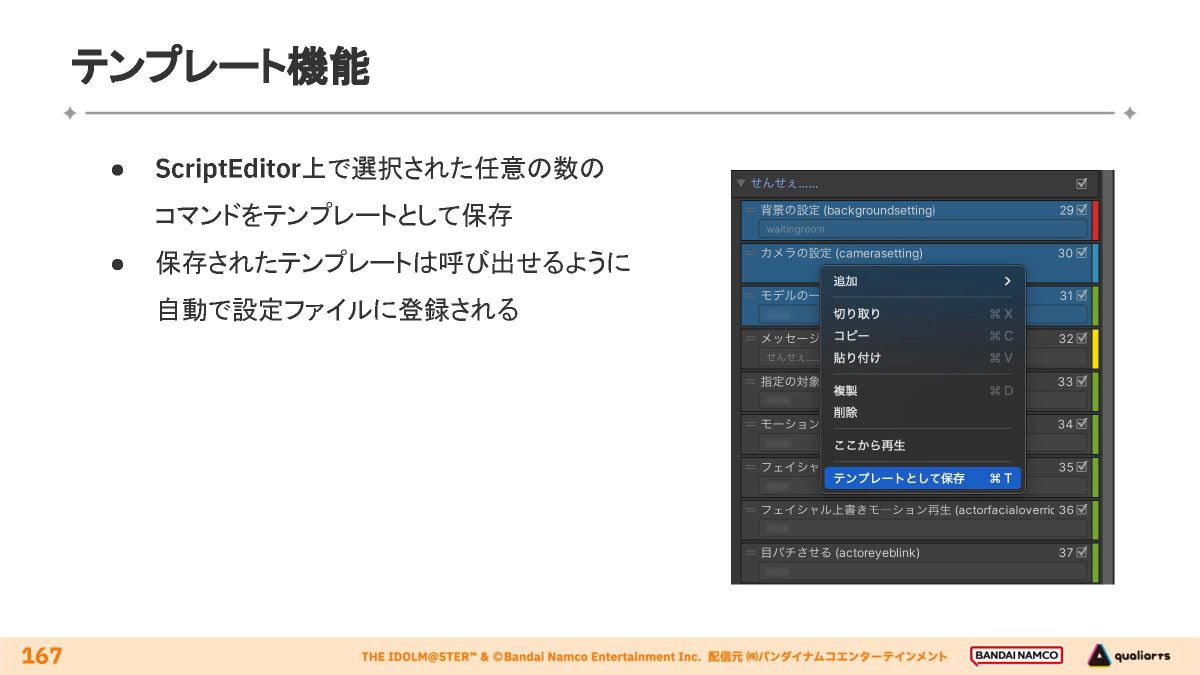

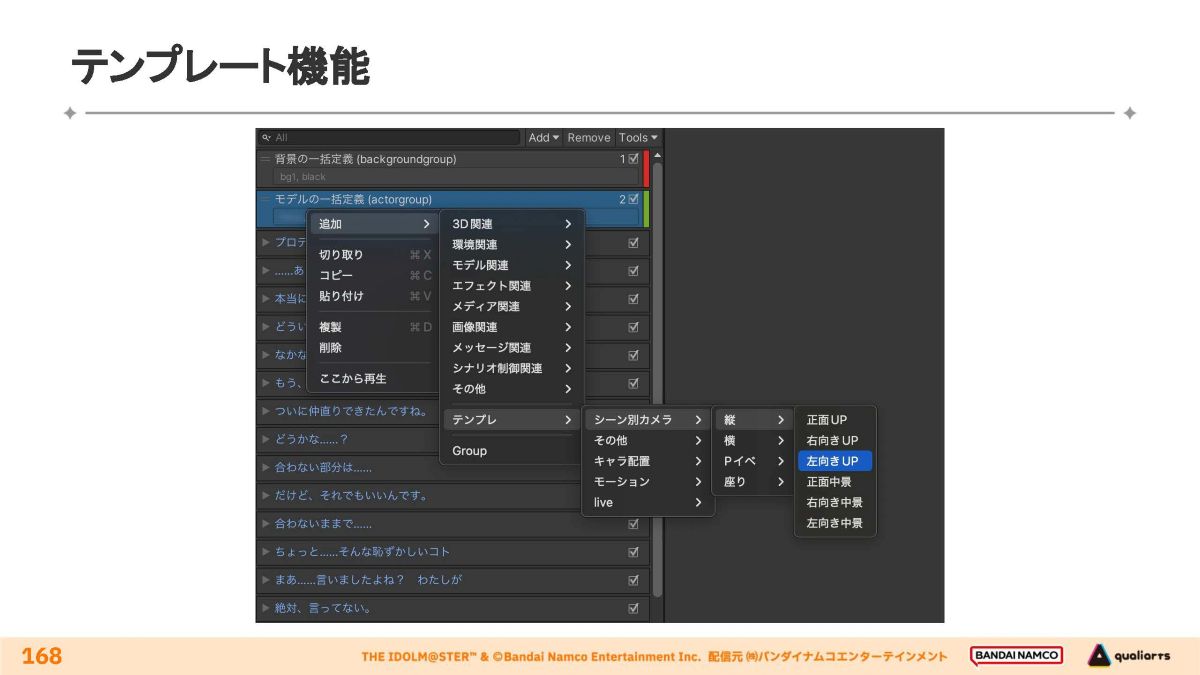

〈2〉テンプレート機能

頻出コマンドの組み合わせをスクリプトエディター上で選択し、保存して呼び出せるように設定できる機能です。

保存したテンプレートはメニューから呼び出せる。テンプレート名や階層の調整も可能

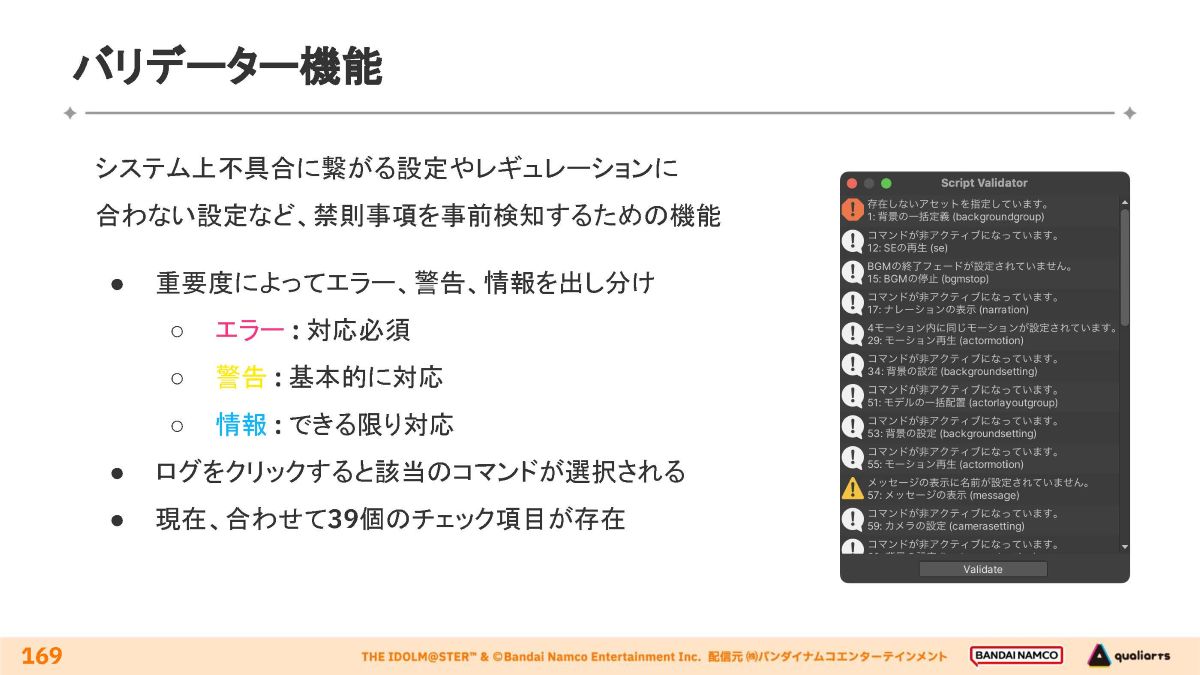

〈3〉バリデータ機能

システムが不具合を起こす恐れのある設定や、レギュレーションに適さない設定などを事前に検知できる機能です。

存在しないアセットの指定・同じモーションの連続使用といった事象を調査し、重要度によって「エラー」「警告」「情報」の3パターンで報告。

出力されたログをクリックすると、該当コマンドがスクリプトエディター上で選択される仕組みとなっています。

「エラー」はリリースまでに必ず対処するべき項目。「警告」は、特殊な事情がある場合はチーム内で相談の上、許容とされるものも含まれる。「情報」は意図的な設定でなければ対応が推奨される。

項目数は講演実施事典で39個。新たに問題が発生し次第、適宜項目を追加しているという

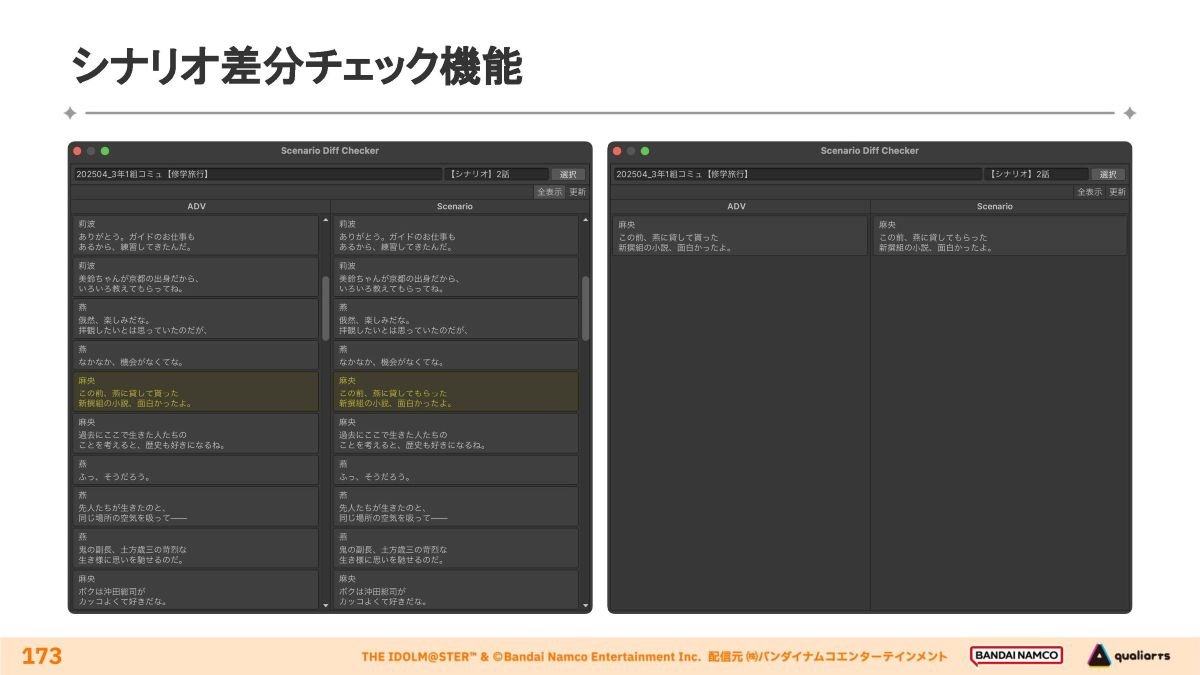

〈4〉シナリオ差分チェック機能

スクリプト制作後にシナリオを調整(誤字脱字や漢字の閉じ/開き、ボイスと一致しない箇所の修正など)した際、それらがスクリプトへ反映されているかチェックすることなどを目的に、スクリプトとシナリオの差分を検出できるツールが用意されました。

実際のツール画面。差分のある台詞をハイライト表示するモードと、差分がある台詞のみを表示するモードを切替可能

『学マス』は、ゲーム性やキャラクター、演出、ストーリーなど、多方面で高い評価を得ているタイトルです。

講演では、モバイルゲームという制約下でハイクオリティなコミュを仕上げるために施された、さまざまな工夫を具体的に知ることができた貴重な機会となりました。

『学園アイドルマスター』公式サイト「学園アイドルマスター」のコミュができるまで 〜制約の中で光る演出術と制作システムの工夫〜 - CEDEC2025

フリーランス編集者&ライターほか。総合商社プラント営業>CM系オフラインエディター>CGWORLD>Vook>独立。Hello, I’m a Japanese editor focus on film, video & digital contents.

https://www.linkedin.com/in/arhtn3109/