共通テーマは「誰でも参加できるマルチアクション」

本講演のスピーカーを務めたのは、カプコン取締役専務執行役員であり、CS第二開発統括の辻本良三氏。『モンスターハンターポータブル 2nd』以降の作品で一貫してプロデューサーを務めており、2025年2月に発売された『モンスターハンターワイルズ(以下、ワイルズ)』においてもプロデューサーとしてタイトル全体を統括しています。

辻本氏は入社直後にはアーケードゲーム部門に配属されており、プレイのためにクレジットを投入してもらうアーケードゲームならではの「見ているとプレイしたくなり、プレイしてみたら面白い。そしてゲームオーバーになったらもっと遊びたい」を意識した設計は、現在のゲーム開発のベースになっていると自己紹介にて振り返りました。

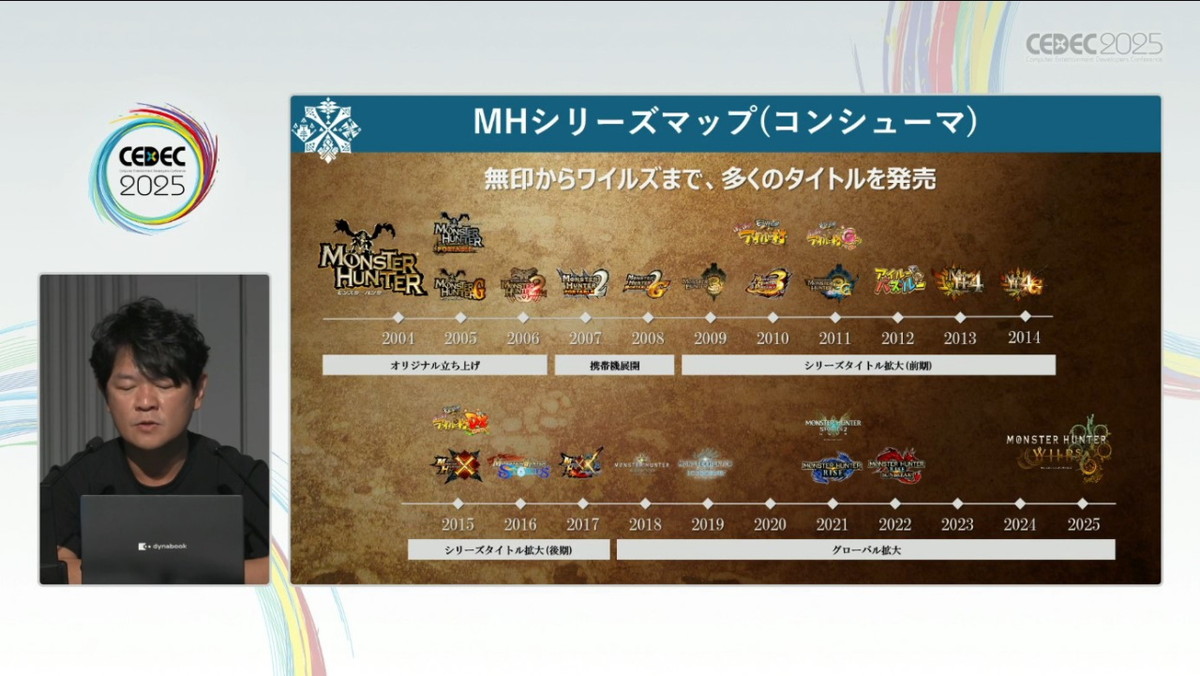

「モンスターハンター」シリーズは、大きく区別するとゲームとしての土台を作った「立ち上げ期」に始まり、「携帯機の展開」「シリーズタイトル拡大期」「グローバル拡大」と、いくつかのタームに分けられます。

今回のセッションでは「モンスターハンター」シリーズのうちコンシューマ機でリリースされた作品を紹介しています。

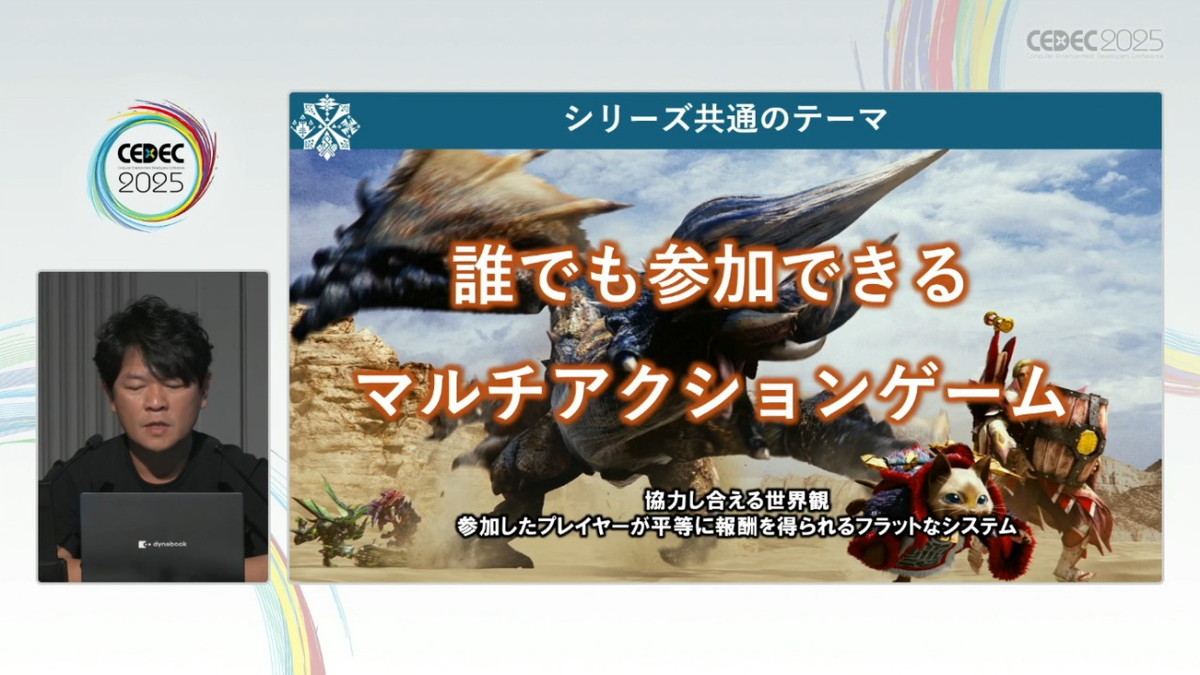

タイトル紹介に移る前に、シリーズ共通の「誰でも参加できるマルチアクションゲーム」というテーマにも言及。オンラインゲームでは「邪魔をしてしまったらどうしよう」「役に立てなかったらどうしよう」と参加をためらう気持ちが生まれがちであることに触れ、「活躍に関係しない報酬システム」や「殺伐としない世界観」など、誰でも参加できる世界観とシステムが構築されています。

そして、シリーズを通してのコンセプトは「コミュニケーション×アクション」。プレイヤー同士のコミュニケーションに、カプコンが得意とするジャンルを組み合わせた作品で、アクションを常に進化させることを意識しつつ、それぞれ異なる役割やコンセプトを組み合わせて各作品が生み出されてきました。

通信環境、右スティック操作などの制約の中で生まれた「立ち上げ期」

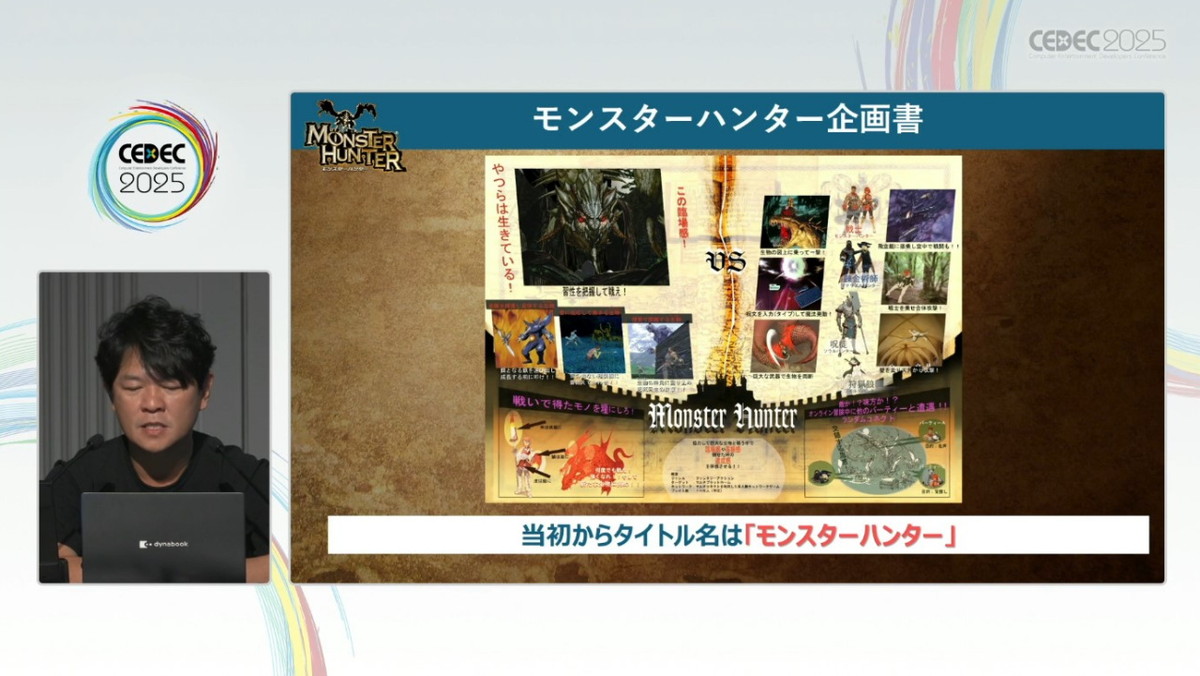

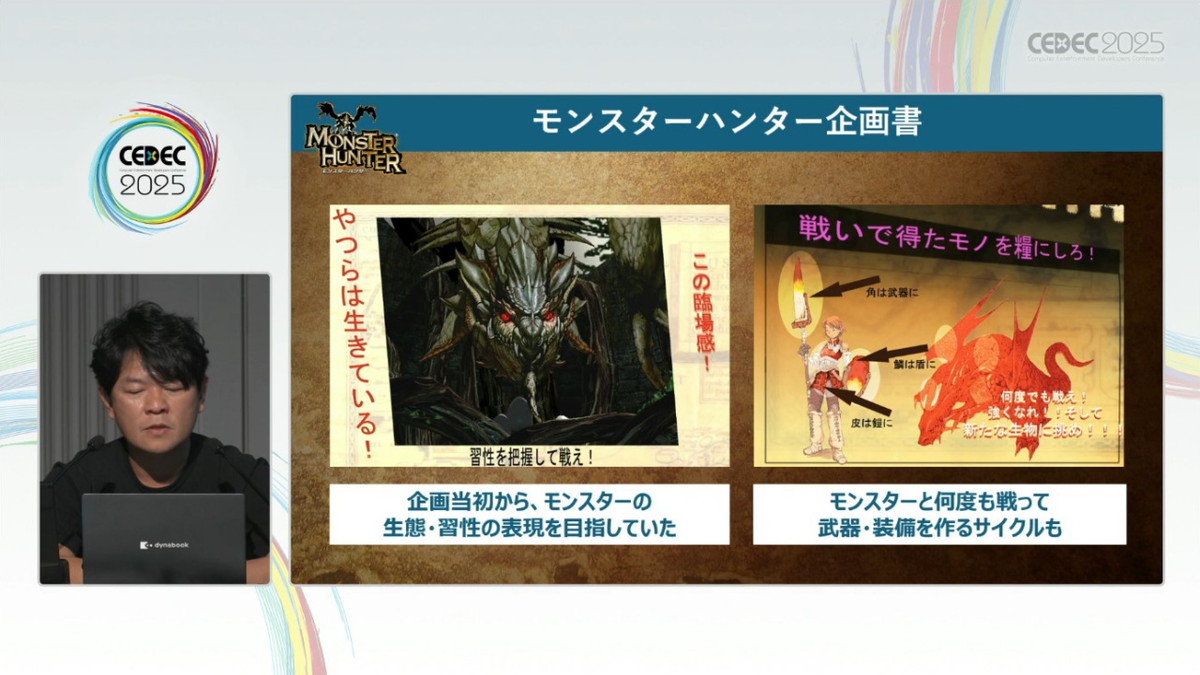

ここからは21年間でリリースされてきたタイトルを順番に振り返ります。まずは2004年3月に発売された初代『モンスターハンター』。キャッチコピーは「狩れ、本能のままに。」であり、この頃から“狩り”というフレーズが登場していたことが分かります。

貴重な当時の企画書もスライドにて公開され、「狩猟したモンスターの素材を使って装備を強化していく」「モンスターの生態や習性をプレイヤーに感じてもらう」といった今と変わらぬコンセプトが当時から意識されていたことも分かります。

タイトルについては「企画段階では最終タイトルが変わるだろうと思っていましたが、商標が通ったのでそのまま採用」されたとのこと

辻本氏は当時を「アーケードゲーム開発部もコンシューマを作らないと、という時代」と振り返り、レースゲーム『アウトモデリスタ』のメインプランナーも務めていたとのこと。

また、当時は現在の1G回線と比較すると“およそ3万分の1”の通信速度環境であり、インフラも整備され切っていなかったため、環境面では大きな壁に直面したタイトルでもありました。インフラに関してはKDDIの協力のもとMMBBというオンラインゲームサービスがスタートしましたが、想定以上のユーザー数によって「大阪のカプコンからサーバーを持っていくことも検討していた」ほどの盛況ぶりだったそうです。

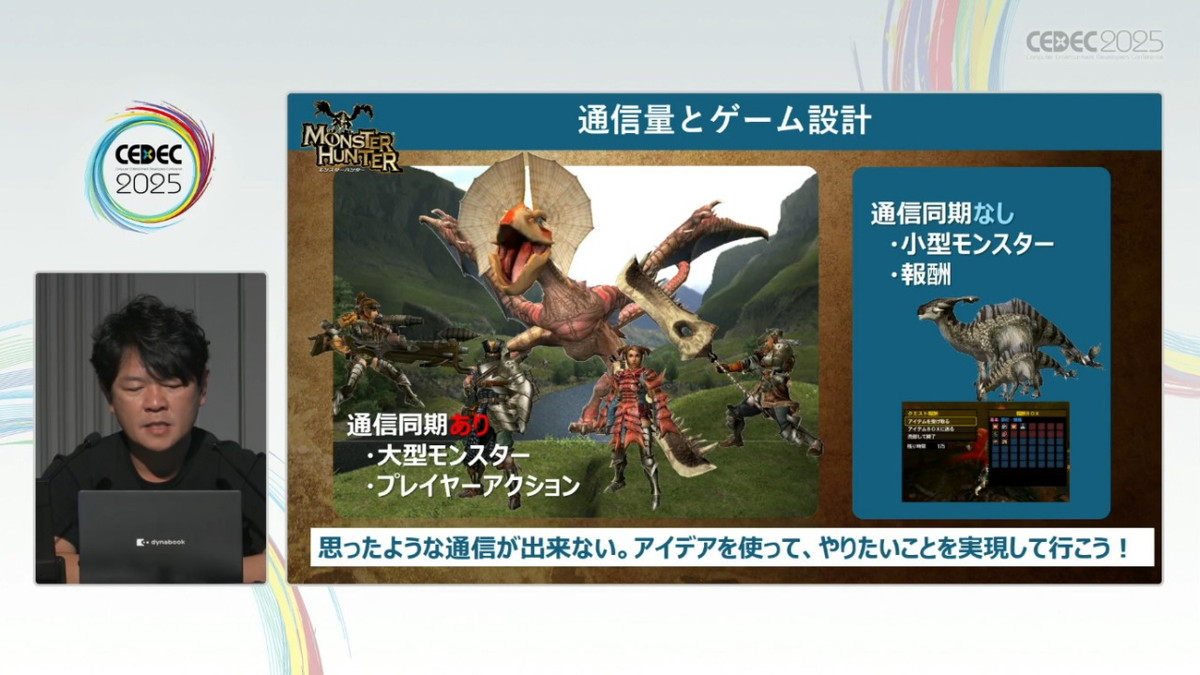

開発の面でも通信での制限を考慮する必要があり、プレイヤー間の同期については「何を同期させて、何をさせないか」を検討。結果としてプレイヤーのアクション、大型モンスターのアクションとステータスなど自分自身のアクションに大きく影響する情報は優先的に同期し、小型モンスターのアクションとステータス、プレイヤーの報酬等は同期しない設定となりました。

当時ありがちだった「他のプレイヤーが見えない敵と戦っている」光景は小型モンスターの同期を取れていなかったことから生じたもの

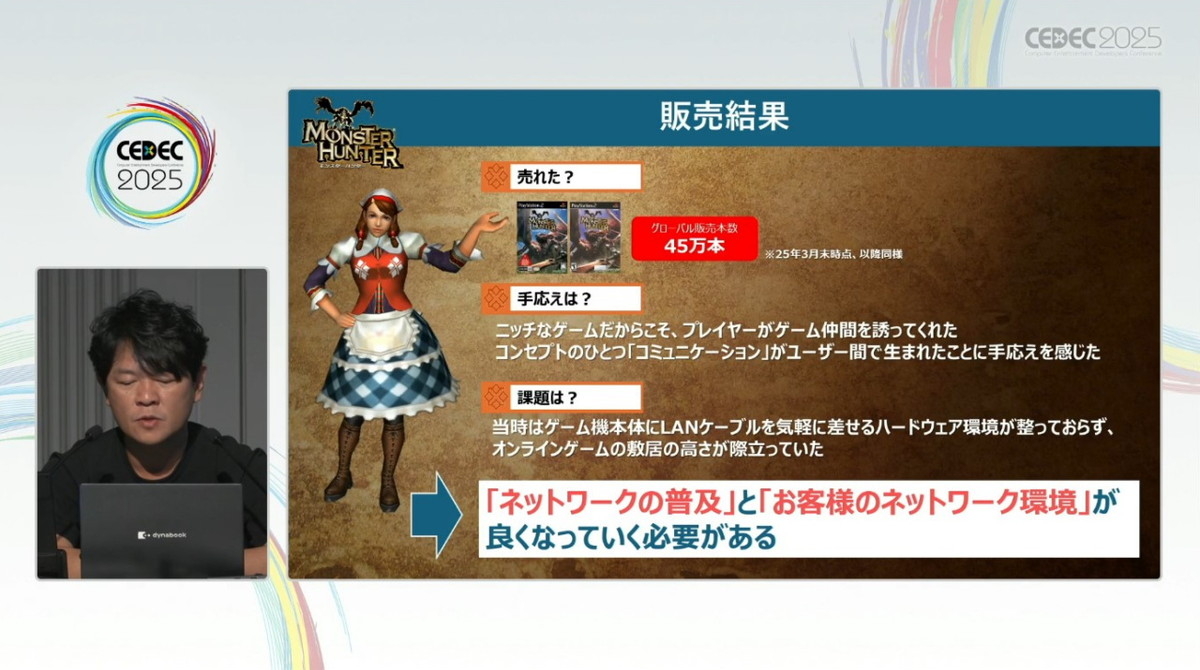

そうした試行錯誤の結晶となった初代はグローバルで約45万本のセールスを記録。「遊んでくれている人がものすごく楽しんでくれて、プレイヤーがゲーム仲間を誘ってくれるというコンセプトの1つでもあるコミュニケーションがユーザー間で生まれてきていた(辻本氏)」と、一定の手応えを掴みつつ、ネットワーク機材等の物理的な問題やネットワークそのものの普及課題を感じる作品となりました。

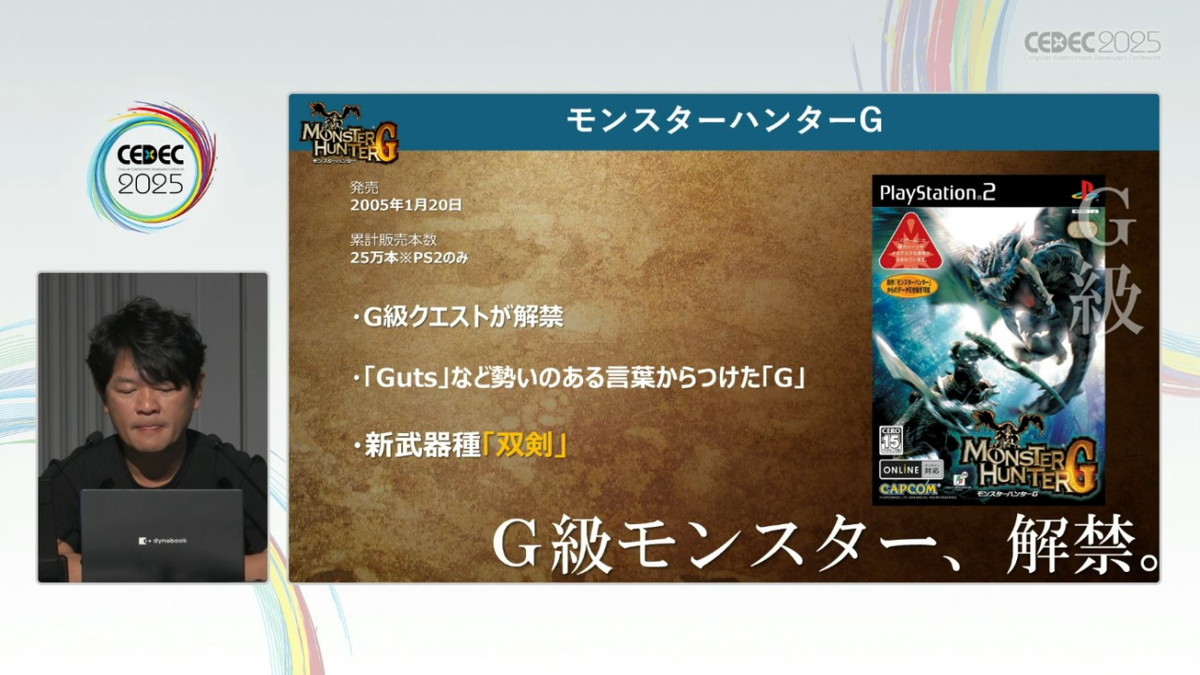

そして2005年1月には拡張版となる『モンスターハンターG』が発売。最上位ランク帯となる“G級クエスト”も登場した作品で、「ガッツやグレートなど、Gが頭文字の勢いのある英単語が多かった」ためのネーミングに。ここでは新武器の双剣も実装されましたが、この武器は「海外のユーザーは手数が多い武器を好む」という意見から海外版で追加した武器を逆輸入した形となっています。

この拡張版が作られた背景は「初代をプレイしている方にもっとこのタイトルを遊んでほしい。プレイヤーに対する感謝の気持ちも込めて」というもので、今後の携帯機への展開に繋がったタイトルとなっています。

そして遂にネットワーク環境面の壁をクリアし、気軽にマルチプレイを遊んでほしいという思いを叶えてくれるハードとなるPlayStation Portable(以下、PSP)が登場したことで、2005年12月に『モンスターハンター ポータブル』がリリースされます。

辻本氏は当時を「ゲームセンターも少なくなり、実際に人と遊ぶ機会がすごく減っている感覚もあった」と振り返り、若い世代もしっかりとターゲットとして想定した上で開発された作品となりました。ハードを持ち寄れば複雑な設定をせずともすぐにマルチプレイを遊べる環境が「モンスターハンターというマルチプレイの醍醐味、面白さをすごく広げてくれたタイトル」になったとのこと。

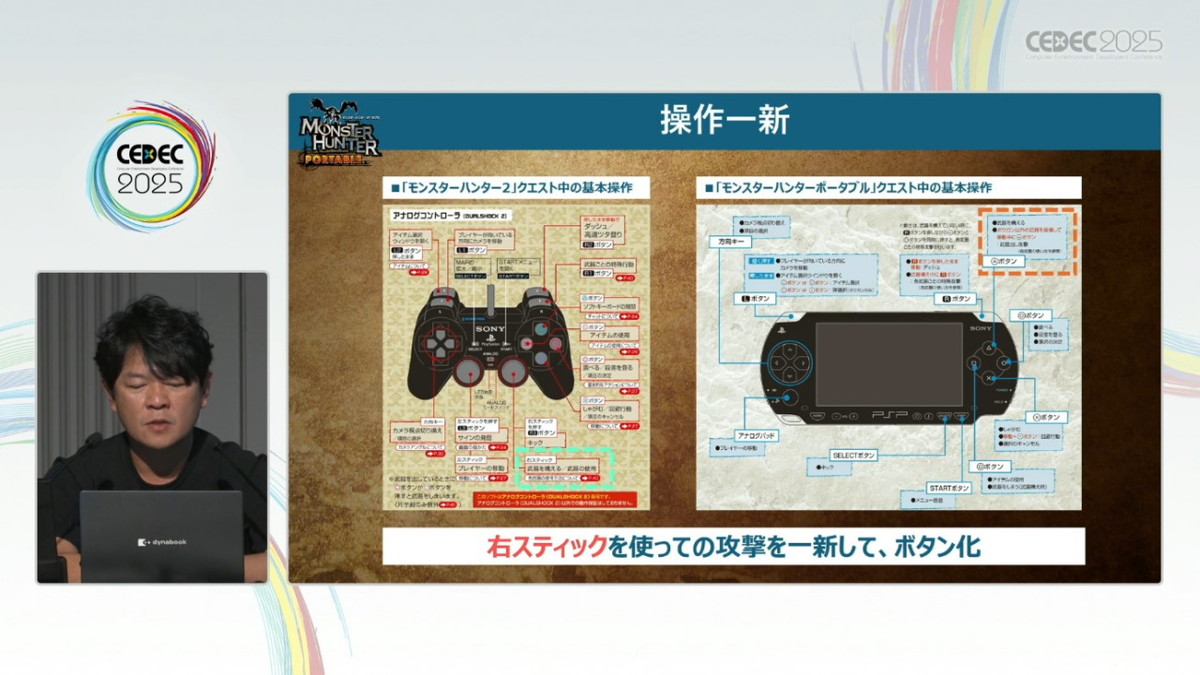

「ポータブル」での大きなポイントのひとつが、右スティックが存在しないPSPにあわせた操作方法の変更。以降のタイトルでも武器の操作はボタンが中心となっており、ハードの制限から生まれた変更がシリーズに大きな影響を及ぼしたと言える作品です。

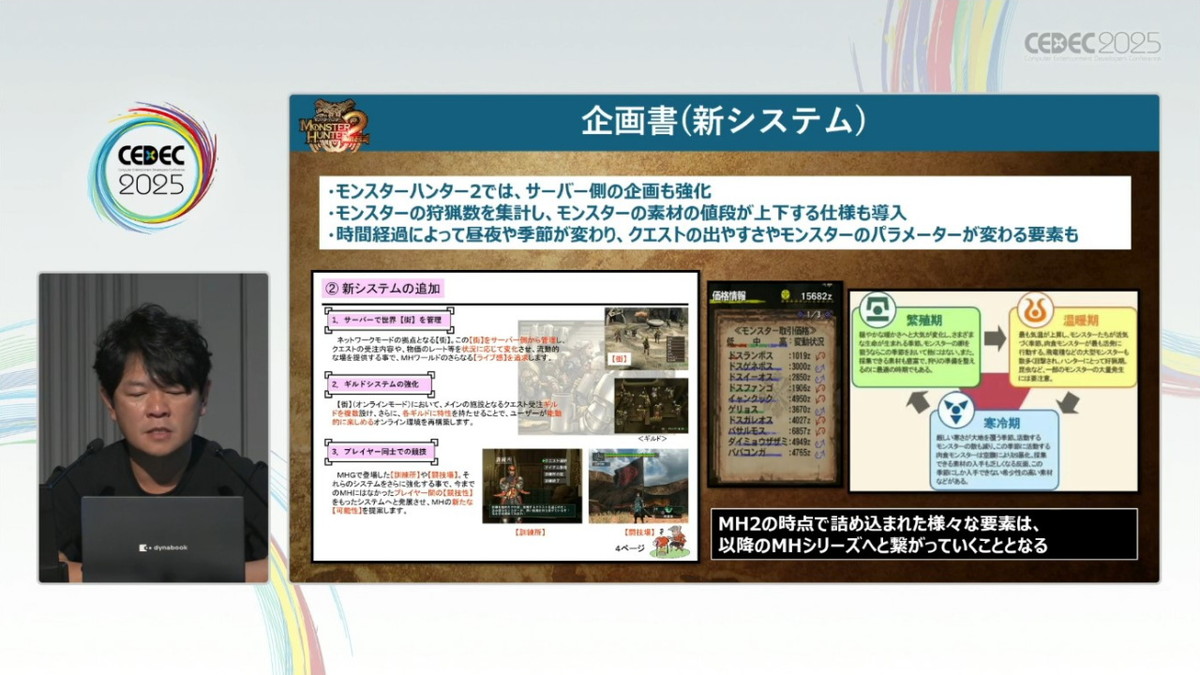

2006年2月には、初代の手応えを受けて「初代でやりきれなかったことを全部やろう」をテーマに開発された『モンスターハンター2(ドス)』が発売されました。

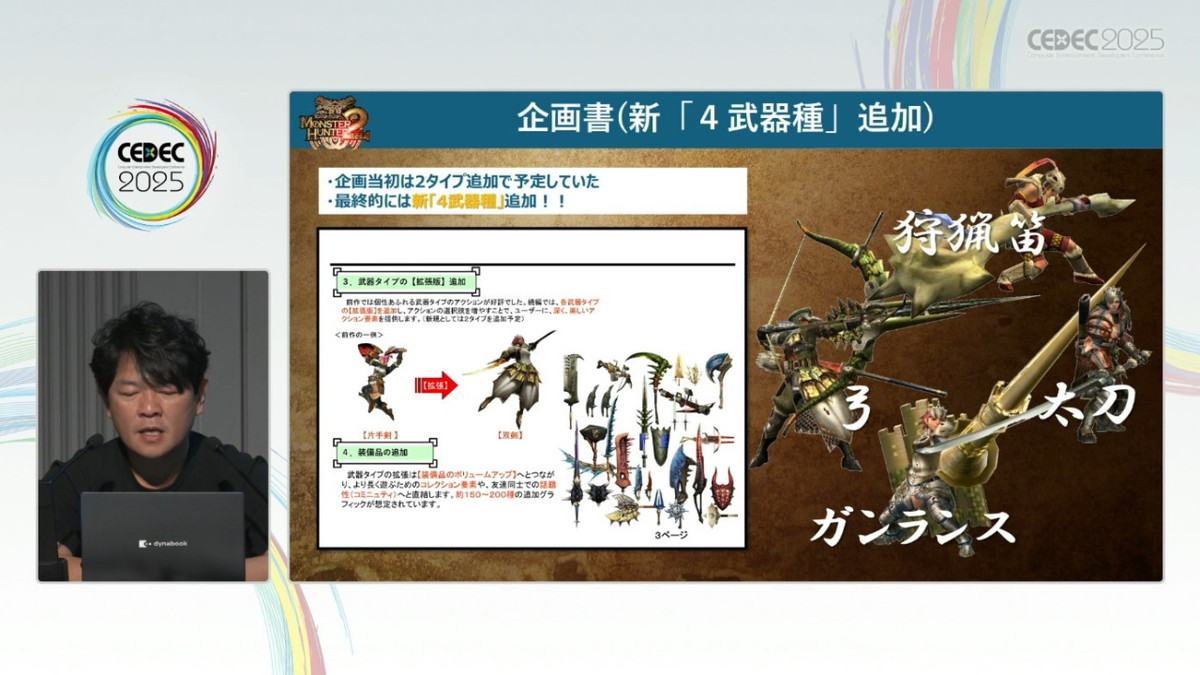

当時の企画書も公開。「2」では武器が4種追加されており、特に狩猟笛は開発の終盤まで「本当に笛を吹いてるだけで、どんな武器になるか全然想像つかなかった」とのことですが、最終的には音色によってバフをかける武器に。「人が音楽を聞いて力が湧いてくる」イメージで、魔法が存在しないモンスターハンターの世界でもこのようなユニークな発想に至ったそうです。

オンライン面でも初代では実現できなかった要素が進化。ある程度の情報をサーバーで管理することにより、狩猟数に応じて報酬の内容が変化し、時間経過に応じて昼夜や季節といった環境も変化するシステムも実現しました。

コミュニティが活発化した「携帯機展開期」

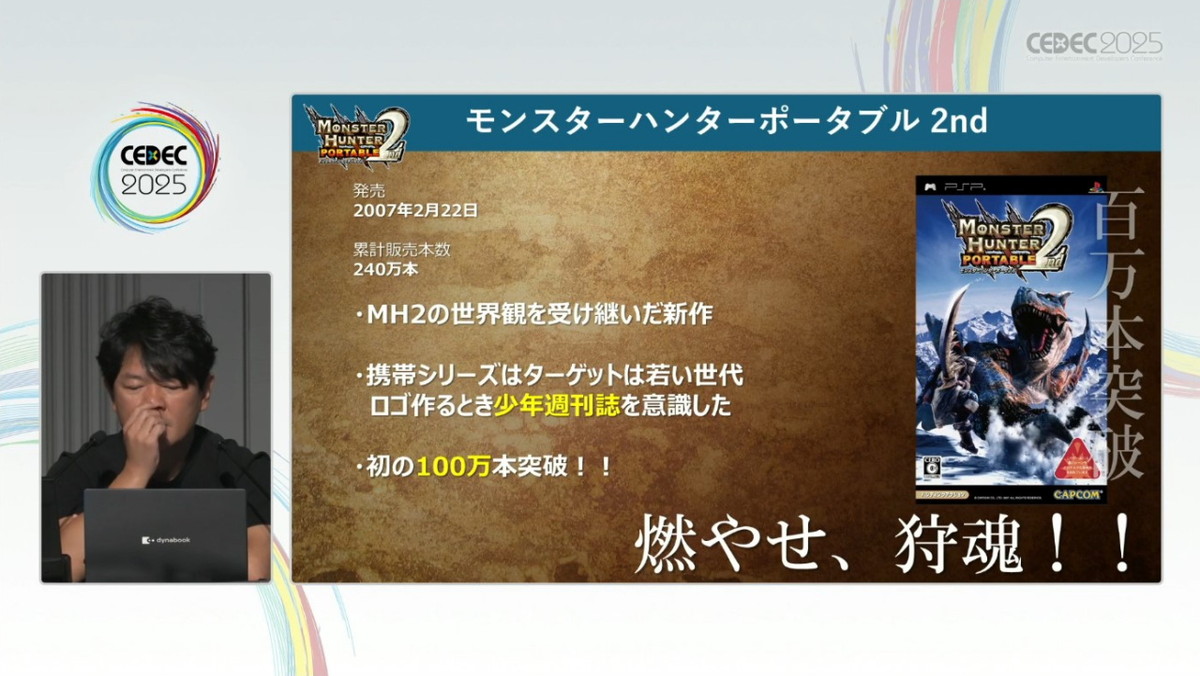

続いて2007年にリリースしたのが、ポータブルシリーズの続編である『モンスターハンターポータブル 2nd(以下、2nd)』。前作で火がつき始めていた若い世代のユーザーをさらにターゲティングし、ロゴのデザインも「少年週刊誌を意識して発注していた」とのこと。

『2nd』は初代からの大きな目標のひとつであった“日本国内のみで100万本”を初めて突破したタイトルとなり、辻本氏も「普段生活していて『モンハン』という言葉を耳にすることが増えてきた」ことで、100万本セールスを実感したそう。

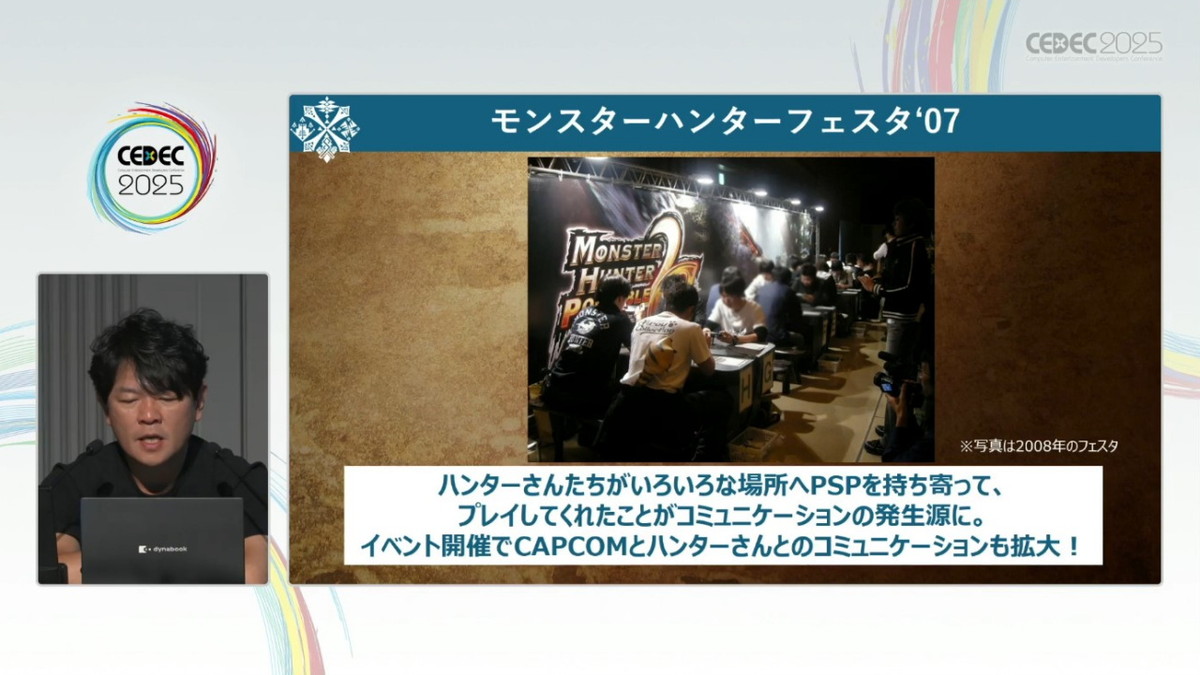

この年(2007年)には独自のリアルイベント「モンスターハンターフェスタ 07」を日本各地で開催。「1日だけのモンスターハンターのテーマパークを作りたい」という思いで、ゲームだけではなく写真を撮りたくなる造形物など、思い出に残るイベントを目指し制作。

ステージ上でのタイムアタック大会には凄腕のプレイヤーが集まってその技を披露しており、「テーマパークの中のヒーローショー的な立ち位置」にもなっていたとのこと

「ハンター同士が出会える場所を提供したい」との想いで制作したイベントでしたが、会場まで電車内や待機列ではゲーム機を取り出してプレイしている姿も印象的で、ユーザーの行動自体が「すごくプロモーション効果があり、ブーム感にも繋がった(辻本氏)」と言える結果に。開発陣もイベントでユーザーと直接コミュニケーションを取る機会にもなり、後に『モンスターハンター ポータブル 2nd G(以下、2ndG)』で配信された「ラージャン2頭狩猟クエスト」など、ユーザーのアイデアが実現したケースも多くありました。

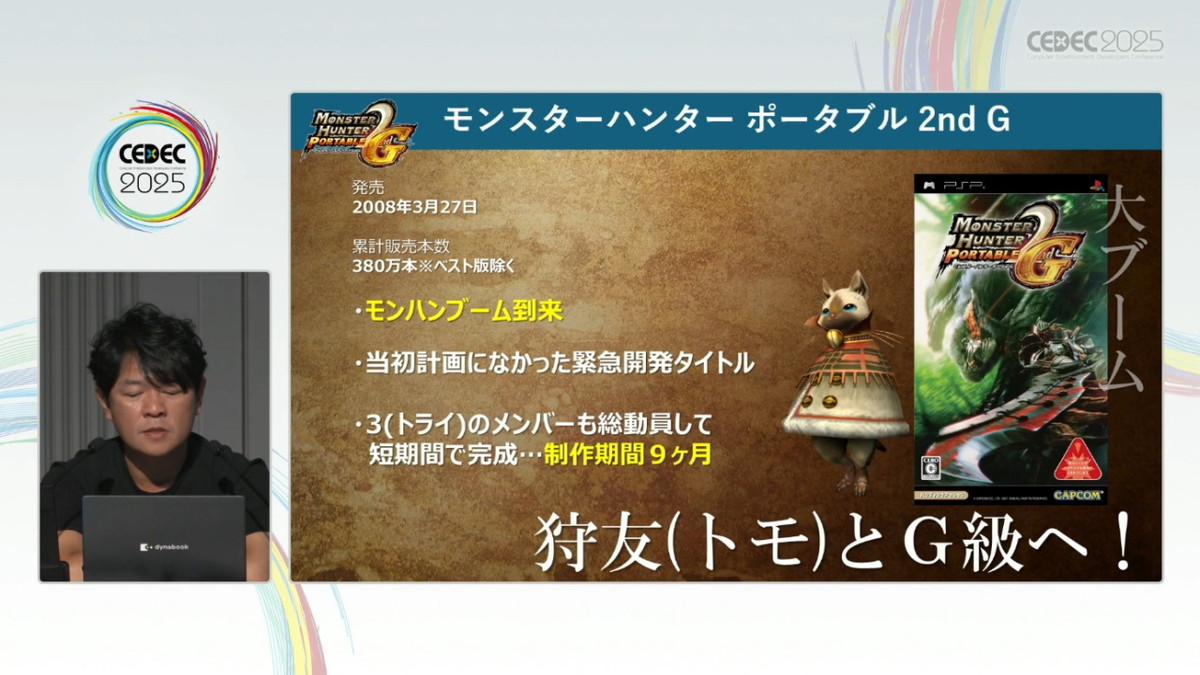

2008年3月には拡張版となる『モンスターハンター ポータブル 2nd G』が発売。本作は「実は作る予定がなかった」ものの、『2nd』のヒットを受け、熱が冷めないうちにと急遽立ち上げたタイトルでした。当時の次回作『モンスターハンター 3(トライ)』の開発を進めていたメンバーも総動員し、実制作期間は約9か月で完成に至っています。辻本氏は「日本ではこのタイトルから遊び始めたユーザーの方もすごく多く、シリーズとして大きなステップアップに繋がったタイトル」と紹介しました。

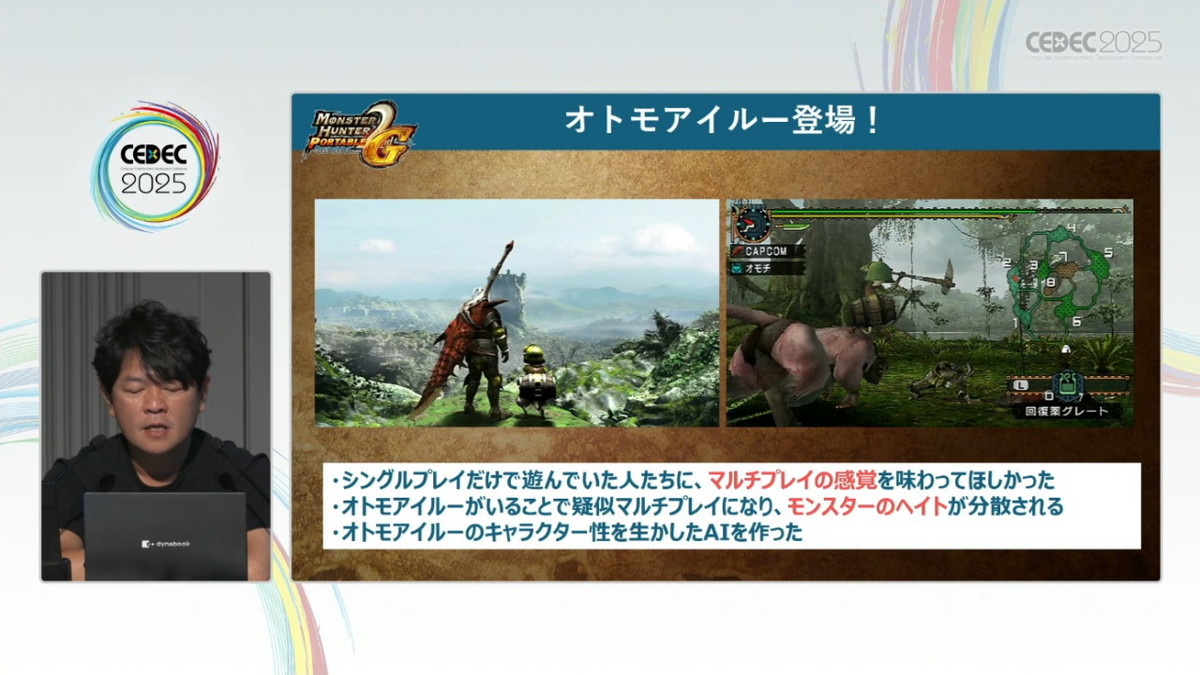

今ではお馴染みとなっているサポートキャラクターNPC「オトモアイルー」が登場したのも『2ndG』からで、プレイヤーサポートの意味合いだけでなく「1人でプレイしている人にもマルチプレイの感覚を味わってもらいたい」という意図で開発されました。ソロプレイでは常に自分がターゲットされることになりますが、サポートキャラクターがいることでターゲットが切り替わるタイミングなどを体験し、最終的にはマルチへ参加してもらうことを期待してのシステムでもありました。

そして今でもシリーズで大活躍しているフレーズ「ひと狩り行こうぜ」が誕生したのもこのタイミング。元々は広告代理店のコンペから出てきたものだったそうで、辻本氏は「このキャッチコピーだけですぐに広告代理店とプロモーションの方向性を決めたぐらい、すごくインパクトがあった」と、すっかり浸透したコピーの誕生エピソードを明かしました。

タイトルは5周年を迎え、ファンクラブの立ち上げやオーケストラコンサートの初開催、周年企画などゲーム外での取り組みも大きく拡大してチャレンジ。なお、イベントやグッズ、その他IPに関わるものの全ては開発で可否を決めることができるようになっており監修も行っているため、シリーズとの展開に開発が参加していける点もシリーズの特徴となってます。

挑戦し幅を広げた「拡大期(前期)」

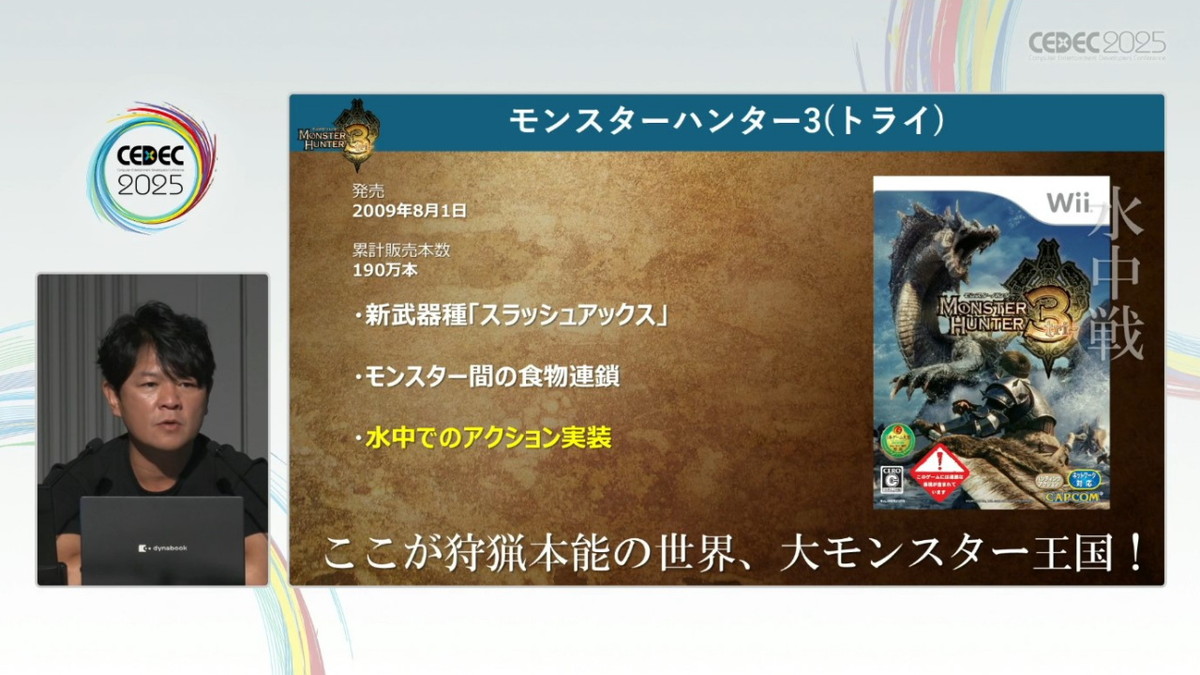

続いて発売されたのは2009年8月、『モンスターハンター3(トライ)(以下、3)』。対応機種はWiiで、当時は携帯機ラインと据え置き機ラインの2チーム構成で開発を進めていた中での、据え置き機ラインによる新作タイトルとなりました。

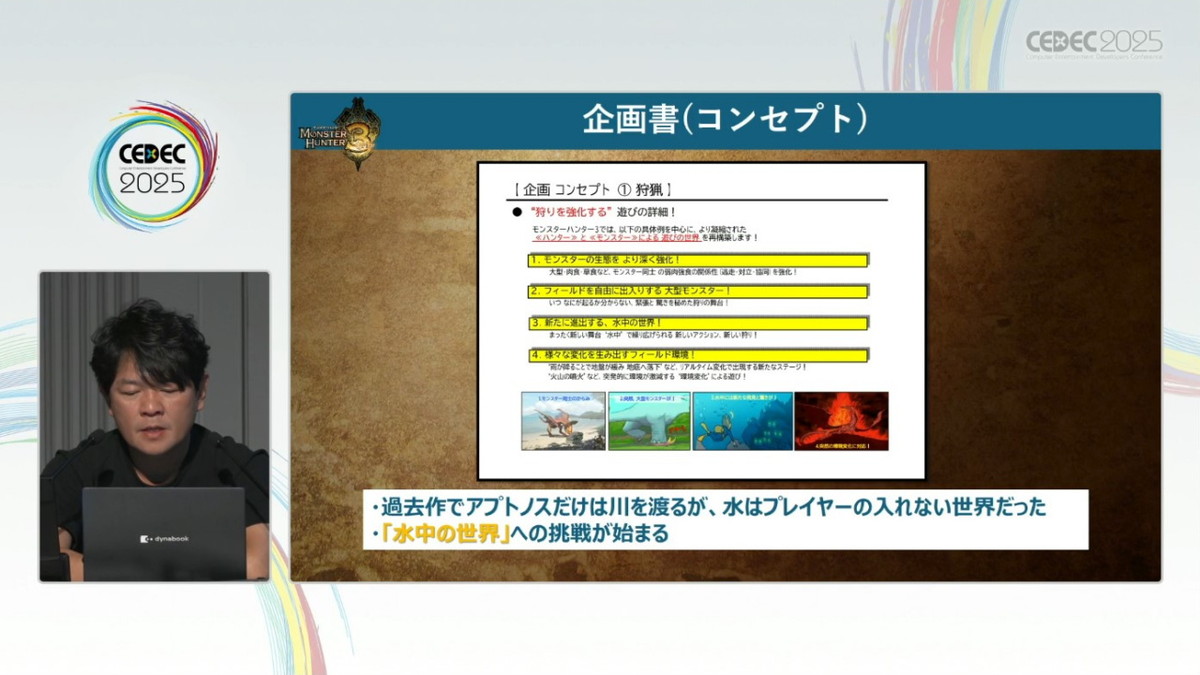

本作も当時の企画書が公開されました。実現した記載項目の中でも大きなインパクトがあったのが「水中戦」です。ユーザーから水中に入ってみたいという要望が非常に多く、その声に応えたいという想いから導入を決断したとのこと。

企画書にあった「フィールド変化」に関しては辻本氏も「正直実現しきれなかった」と述べた

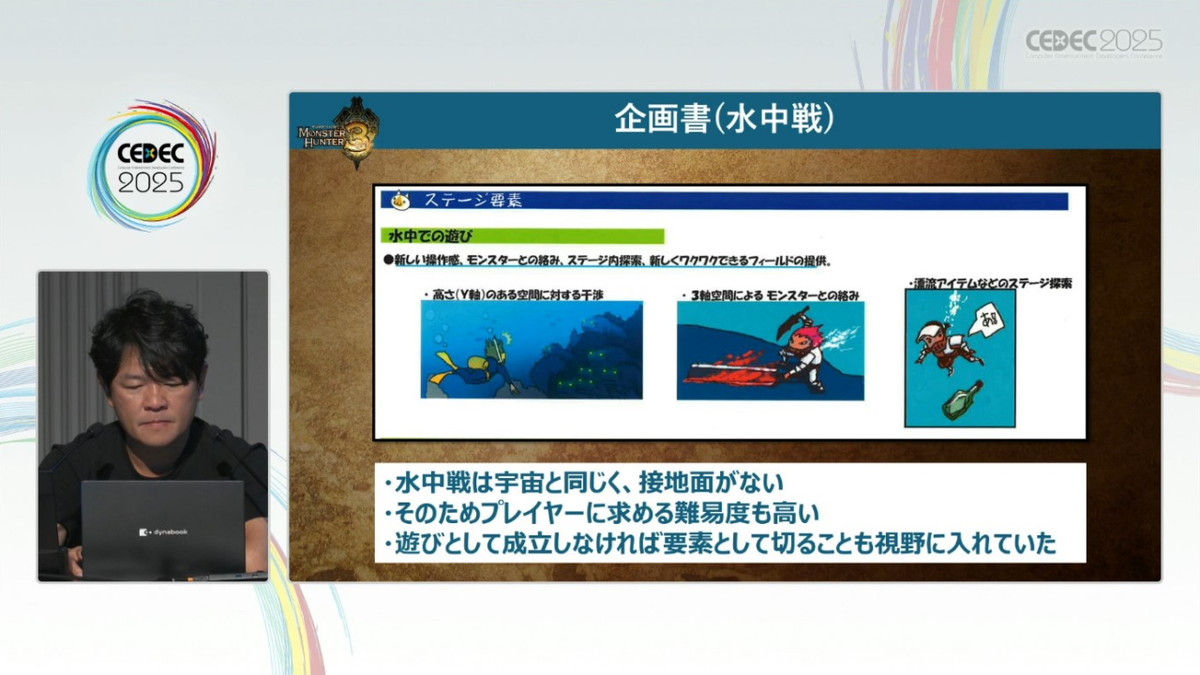

水中には接地面がなく、プレイヤーが戦いの距離感を掴みにくくなってしまいます。開発側でも難易度が高いことは認識しており、当時は「遊びとして成立しない場合は(水中戦の)要素を切ることも視野に入れて開発していた」ほど困難な開発となりましたが、無事に水中戦は実現。将来的に実現したいと考えていた「地上での立体的なアクション」に向けての実験的な挑戦としても大きな意味がある実装となりました。

辻本氏は立体的なアクションについて「ずっとやりたいという話はあったんですが、地上でいきなりチャレンジしていくのはすごくリスクもある。まずは水中での360度のアクションがどのようにな感覚になるのか、実験的に見極めていた」と解説。

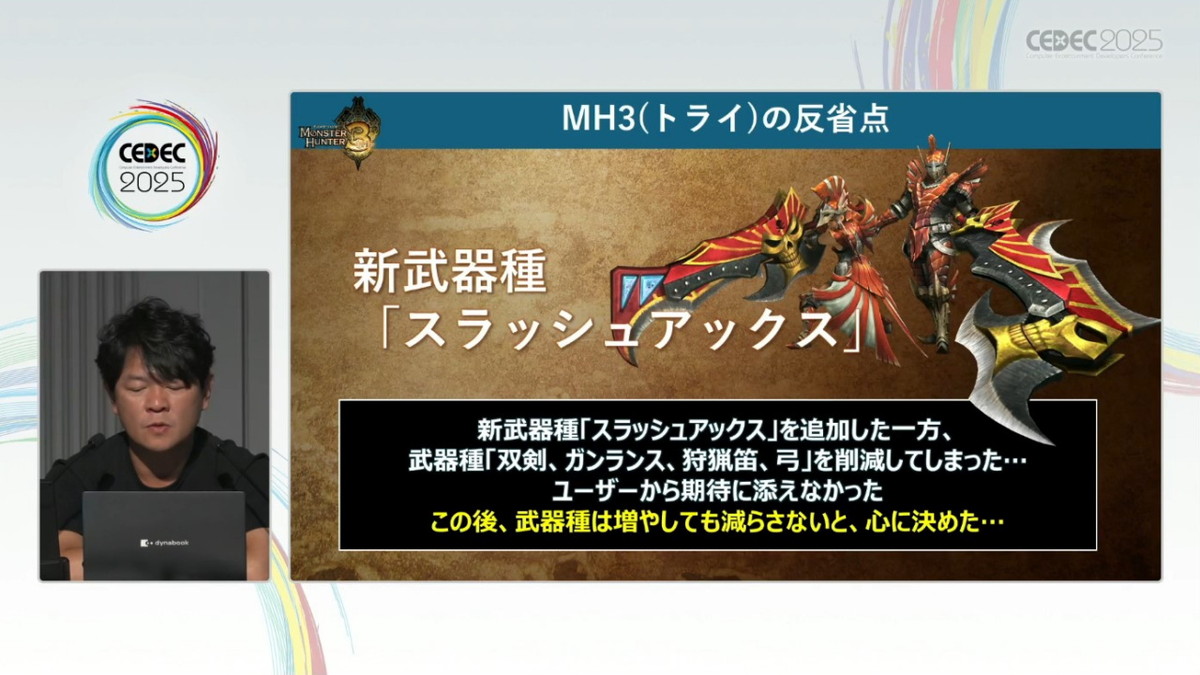

しかしアクションや新システムに力を割いたこともあり、『3』では武器種を減らしてのリリースになってしまったことが反省点と言及。ユーザーの期待に沿えない選択となってしまったことに触れ、それ以降のタイトルで「武器種は増やしても減らさない」と心に決めるタイミングとなったそうです。

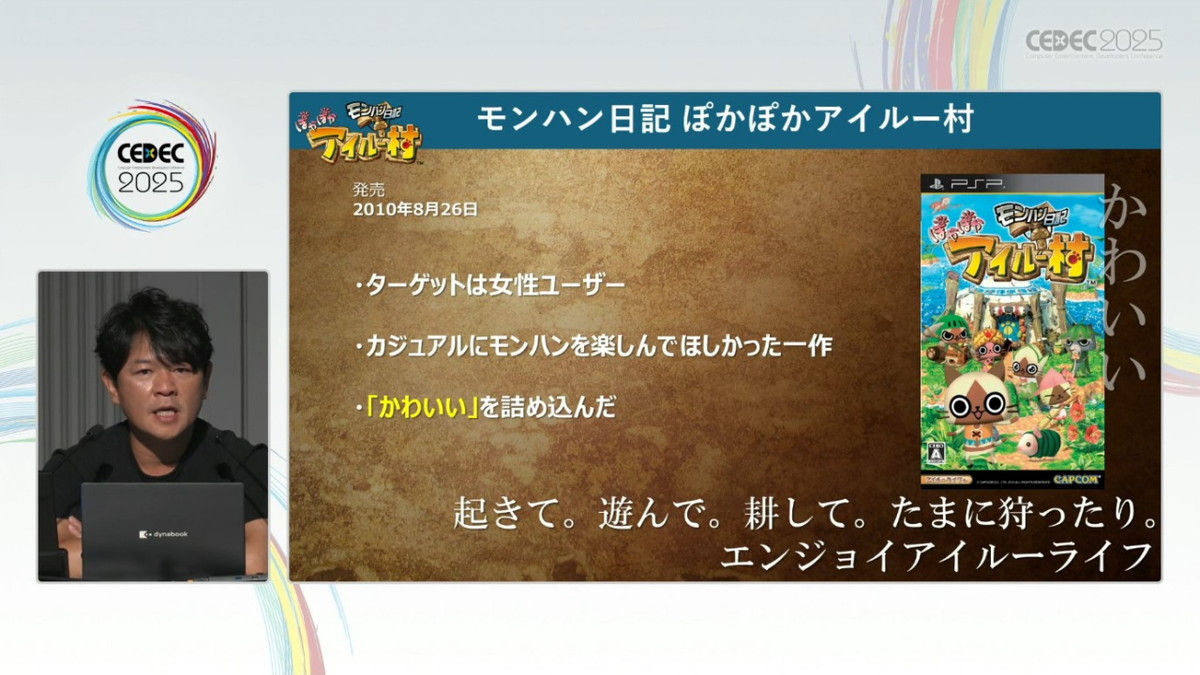

このタイミングはシリーズとしてタイトルの幅を広げていく時期であり、“アクションではないモンスターハンター”として2010年8月には女性ユーザーを強く意識した『モンハン日記 ぽかぽかアイルー村』を発売。辻本氏によれば、この時期はユーザーのゲーム離れやゲームに対する抵抗感を感じていたこともあり、「できるだけゲームを近くに、暇な時は携帯ゲーム機を出して遊ぶ環境を一般化したい」との気持ちを持っていました。

同作に収録されている占いシステムはゲッターズ飯田さんにお願いしており「結構当たると評判だった」という小ネタも。占いは数十年分対応しているので、今でも楽しめる

2010年10月にはポータブルシリーズの集大成とも言えるタイトル『モンスターハンターポータブル 3rd(以下、3rd)』がリリース。500万本を目指したタイトルは490万本のセールスを記録し、初めて取り入れた和のテーマも好評に。『3rd』のメインモンスターである「ジンオウガ」は、シリーズ20周年を記念したモンスター人気投票で1位になるなど、大きなインパクトを残したタイトルとなりました。

この時期にも幅広いユーザーを意識した展開を行っており、男性と女性の両方のユーザーに手に取ってもらうため、かっこいいだけでなく女性も意識した可愛いデザインを取り入れるように。辻本氏も「マルチプレイのゲームで、カップルの方や夫婦の方でも手に取りやすいようなシチュエーションを作りたい」と、その狙いに言及しました。

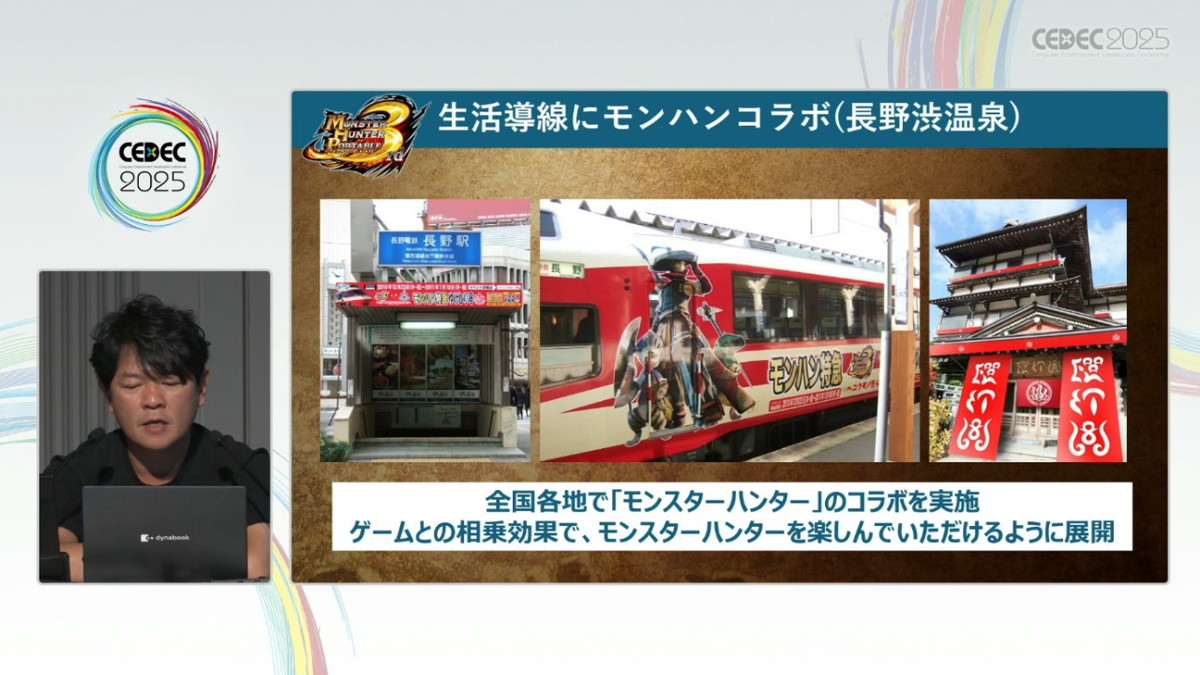

コラボや日本各地でのイベント展開も大きくなり、代表例として長野県の渋温泉とのコラボを紹介。『3rd』のゲーム中に温泉が出てくることから温泉街全体での大規模コラボが実現し、現地に集会所スペースが作られファン同士のコミュニケーションの場にもなったとのこと。

辻本氏はこのイベントを機に生まれたコミュニティが今でも集まってゲームしているという話も聞いており、大きなイベントになったことを実感

アパレルなどのコラボ施策も大きく展開されており、生活動線の中でモンスターハンターを目にする、耳にする機会を増やすことを強く意識してプロモーションが行われてました。その狙いを辻本氏は「人が人を誘ってくれるゲームなので、できるだけ誘いやすい環境を作りたい。どうしても聞いたことがないものや興味がないものだと話も続かないので」と解説。「モンハン」の名前を多く知ってもらう展開が行われたタイミングとなりました。

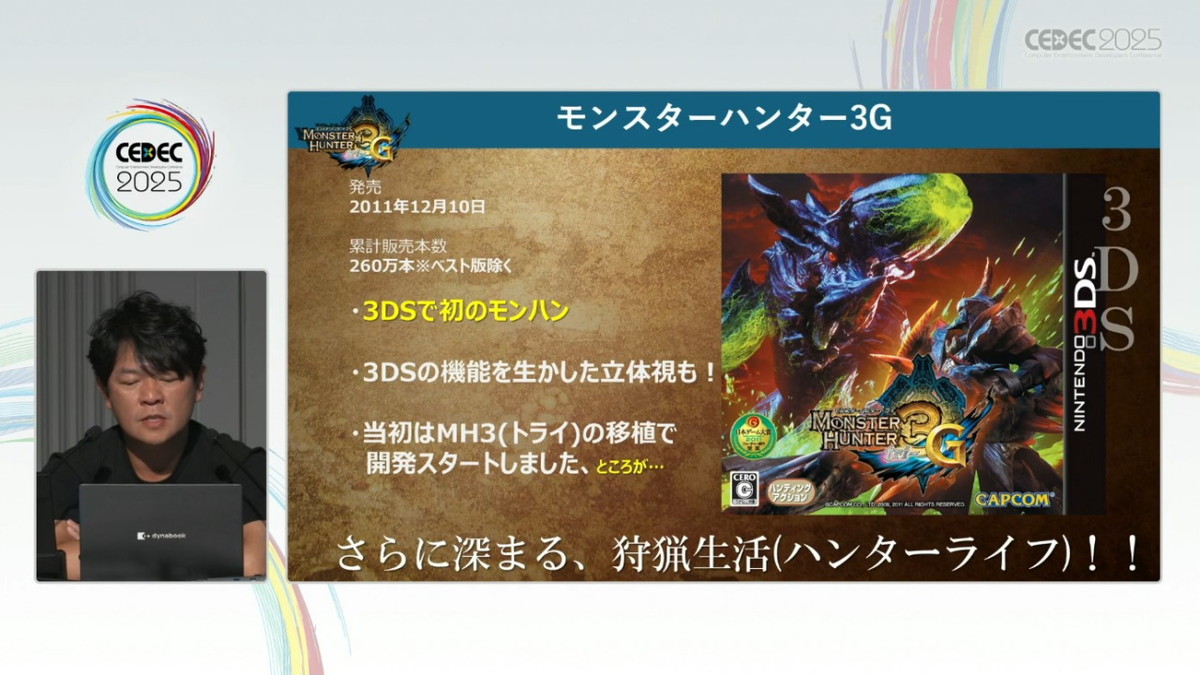

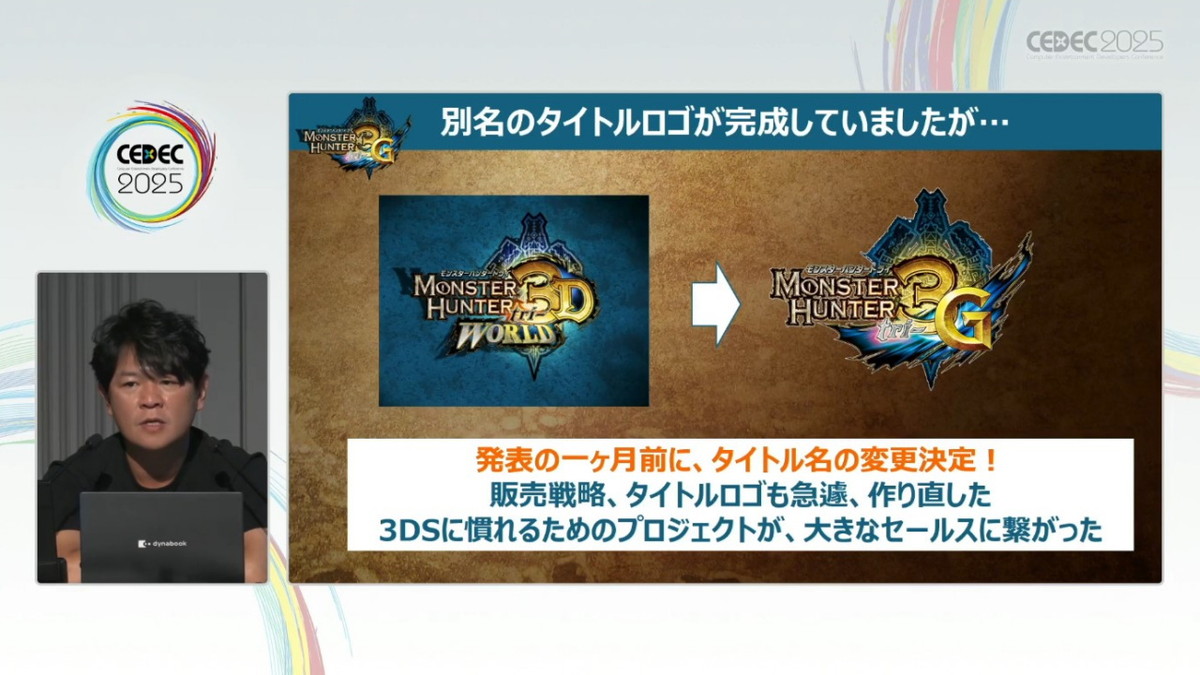

そして順番では『モンスターハンター4』のリリース時期を迎えますが、開発が難航して1年ほどリリースが遅れる可能性が判明。そこで別のタイトルを発売しようと動き、リリースされた作品が『モンスターハンター3(トライ)G(以下、3G)』でした。

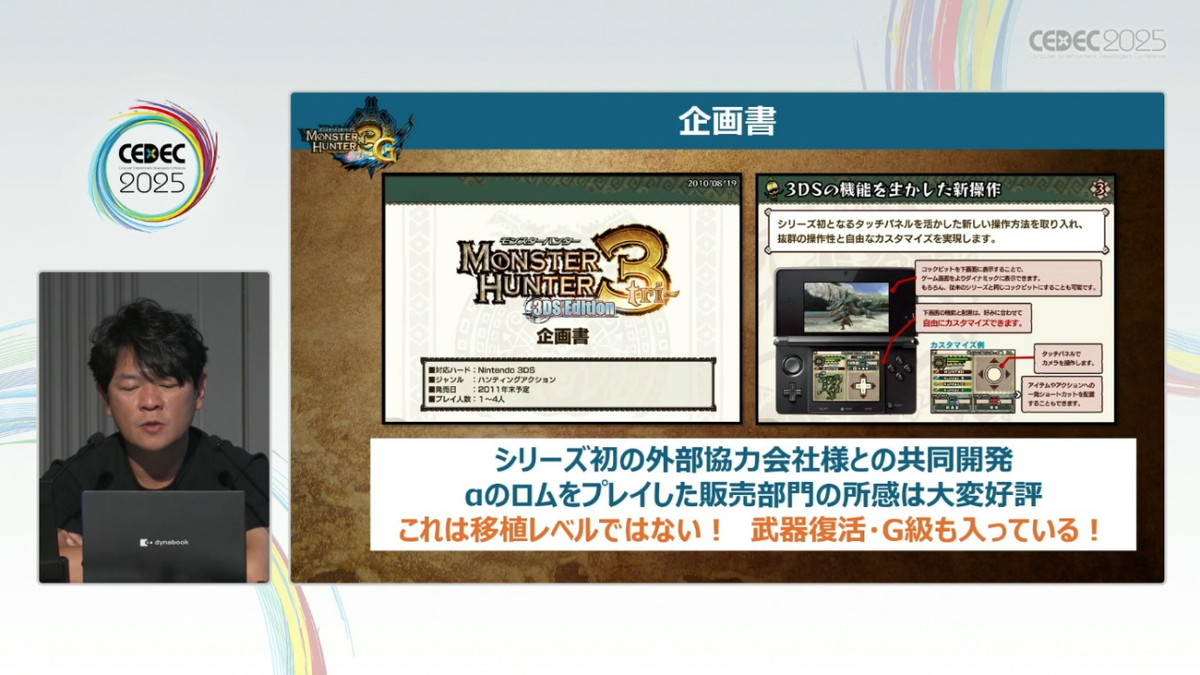

社内の中心スタッフが『モンスターハンター4』の開発に取り組んでいることもあり、シリーズで初めて外部協力会社「エイティング」との共同の開発タイトルに

企画背景もあって短期での開発が求められるため、当初は「『3』の移植にモンスターを足せれば」程度のイメージで開発がスタートしましたが、協力のエイティング社を含むスタッフの奮闘もあり、複数モンスターの追加や拠点、G級クエストの追加など想定をはるかに超える“新作相当”の内容でのリリースに成功しました。

『3G』は、当初計画を大きく上回る約260万本のセールスを記録しました。

企画段階では移植を想定して『3D World』というサブタイトルが付けられていたものの、開発状況を見てロゴもタイトルも変更

『3G』はα版ロムで体験した販売部門にもかなり好評

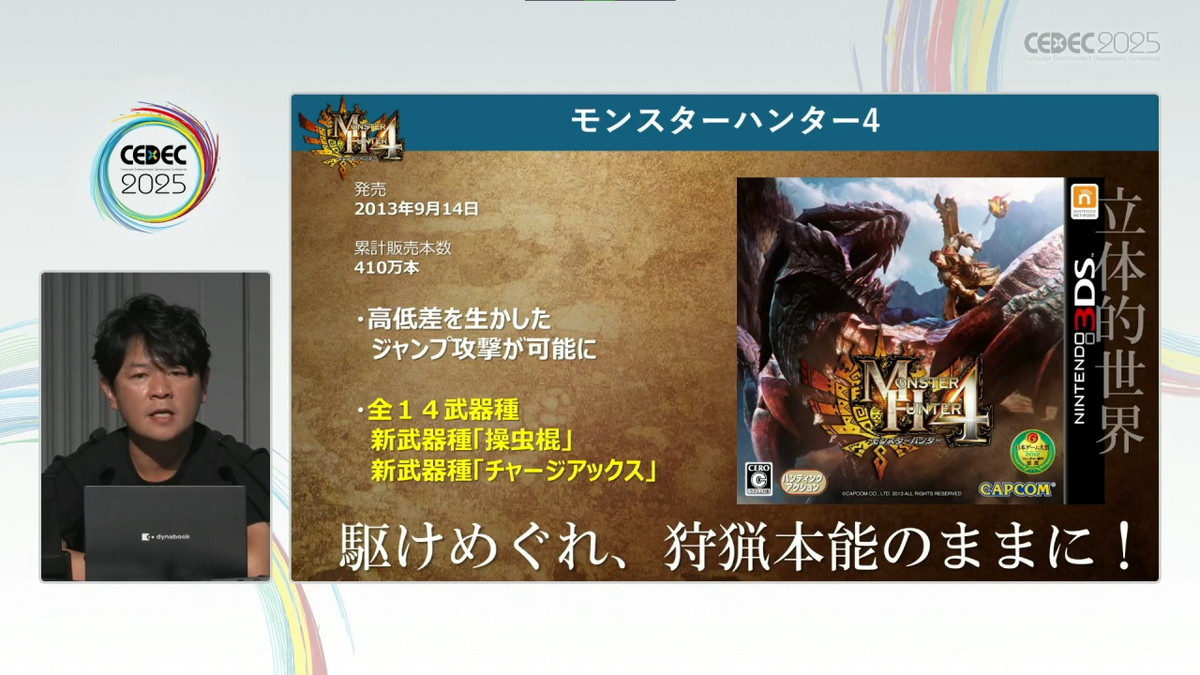

そして開発が難航していた『モンスターハンター4』も完成し、2013年9月にリリース。『3』の水中戦で実験された立体的なアクションを地上で表現するための第1歩となるタイトルで、新武器種として操虫棍、チャージアックスが追加されています。

この追加で武器は14種となり、以降このバリエーションで展開が続いている

セッションでは開発初期に高低差を生かした立体的なアクションのイメージを社内で共有するために制作されたROM版の映像も公開。ステージもかなり高低差がある地形が増え、ハンターだけでなくモンスターの立体的な地形に対応する必要が生まれたため、その検証も含めての映像とのことで、こうしたイメージ共有用のコンセプト映像を作ることは『4』以外の開発でも多かったそうです。

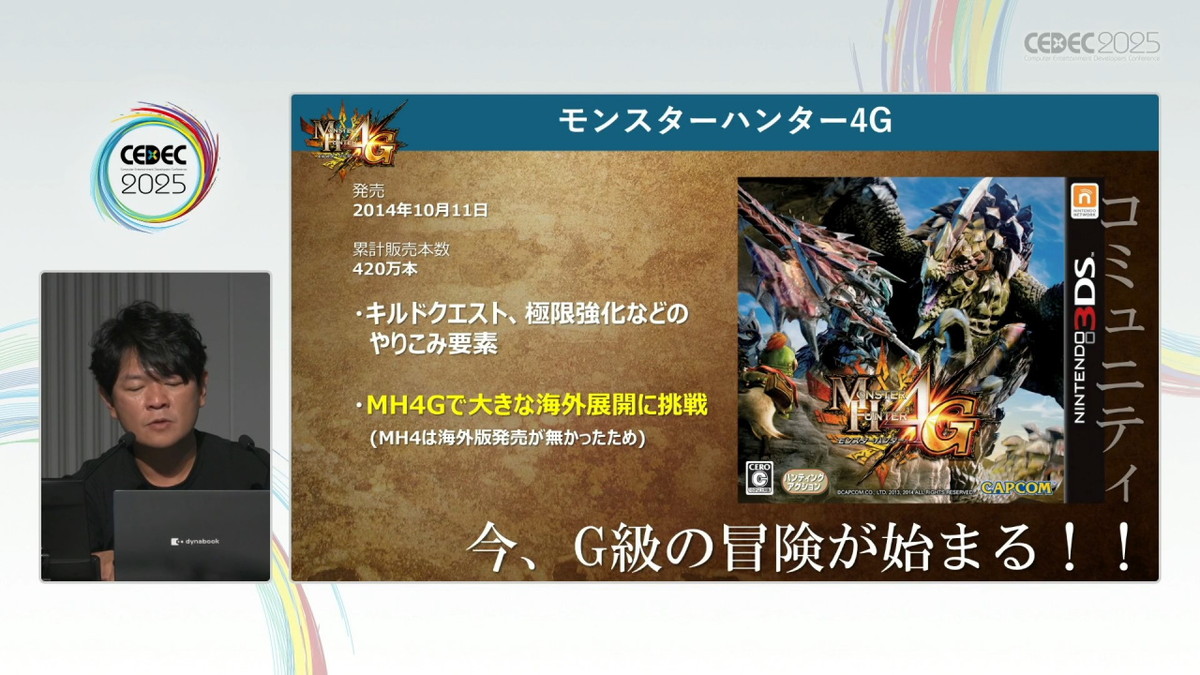

2014年10月には拡張版『モンスターハンター4G』が発売。海外では『4』が発売されていなかったため『4G』のリリースから海外イベントにも積極的に参加し始め「海外への意識を高め始めたタイトル」でもありました。

10周年を超え、成熟を迎えた拡大期(後期)

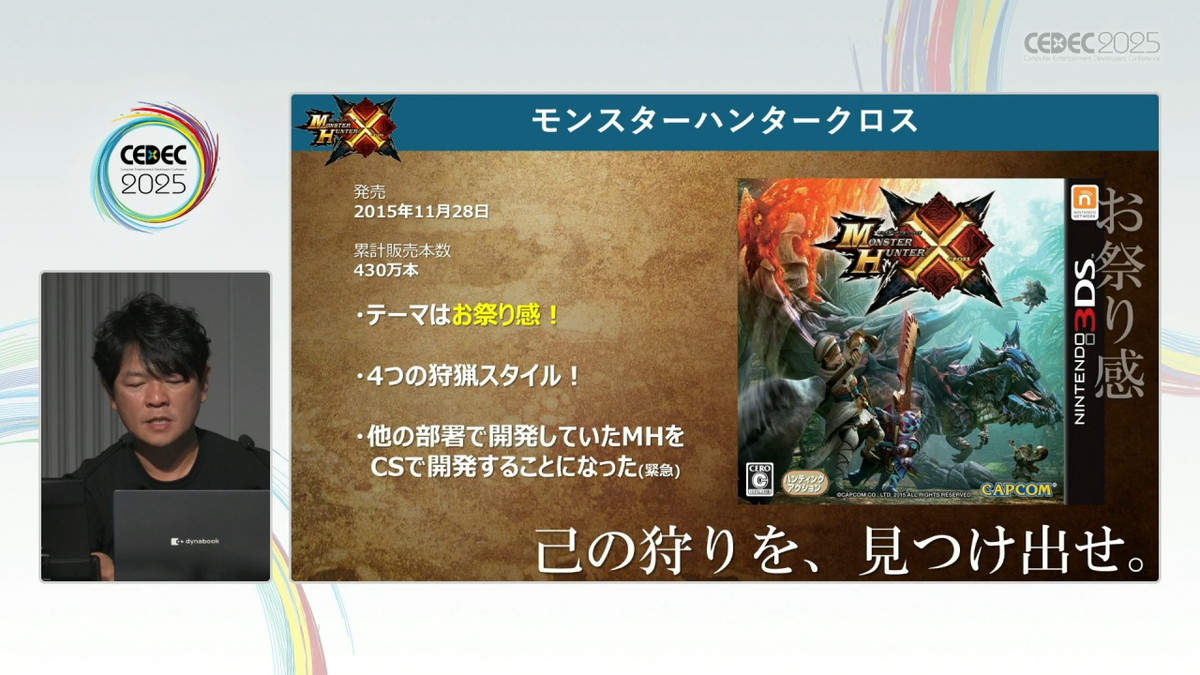

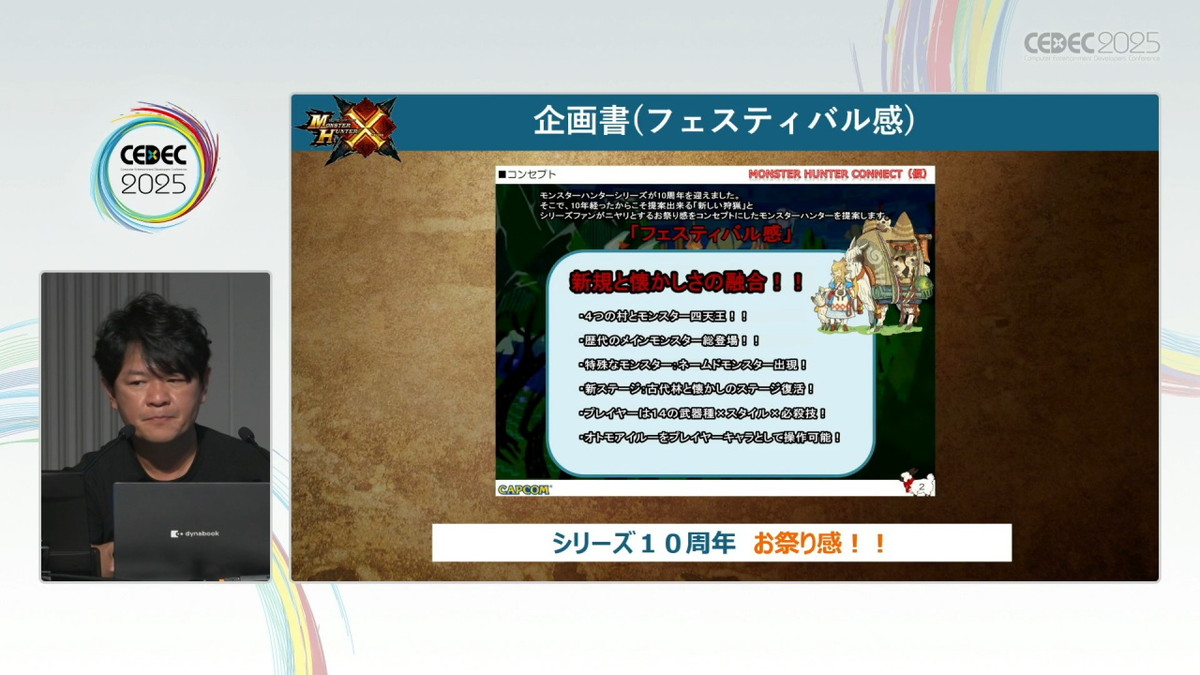

次にリリースされたタイトルは2015年11月の『モンスターハンタークロス(以下、クロス)』。実は当初とはリリースの予定が大きく変わった作品で、他部署で開発していたタイトルを急遽コンシューマ機である3DSでリリースするという方針転換があったとのこと。

転換を機に内容の見直しも行い、作品のテーマを「お祭り感」に設定。10周年を迎えたタイミングということもあり、豪華な企画となっていることが企画書からも伺えます。

シリーズ10周年では展示会だけでなくアパレルやバイクとのコラボなどの施策も展開されていた

『クロス』では同じ武器でも「スタイルセレクト」によって異なるプレイ体験ができるシステムが登場したのも大きな特徴です。すでに多くのユーザーがさまざまなスタイルで遊んでいることを踏まえ、狩猟スタイルによって「プレイスタイルをより突き詰められる」システムという方向性は企画の段階から定まっていたとのことでした。

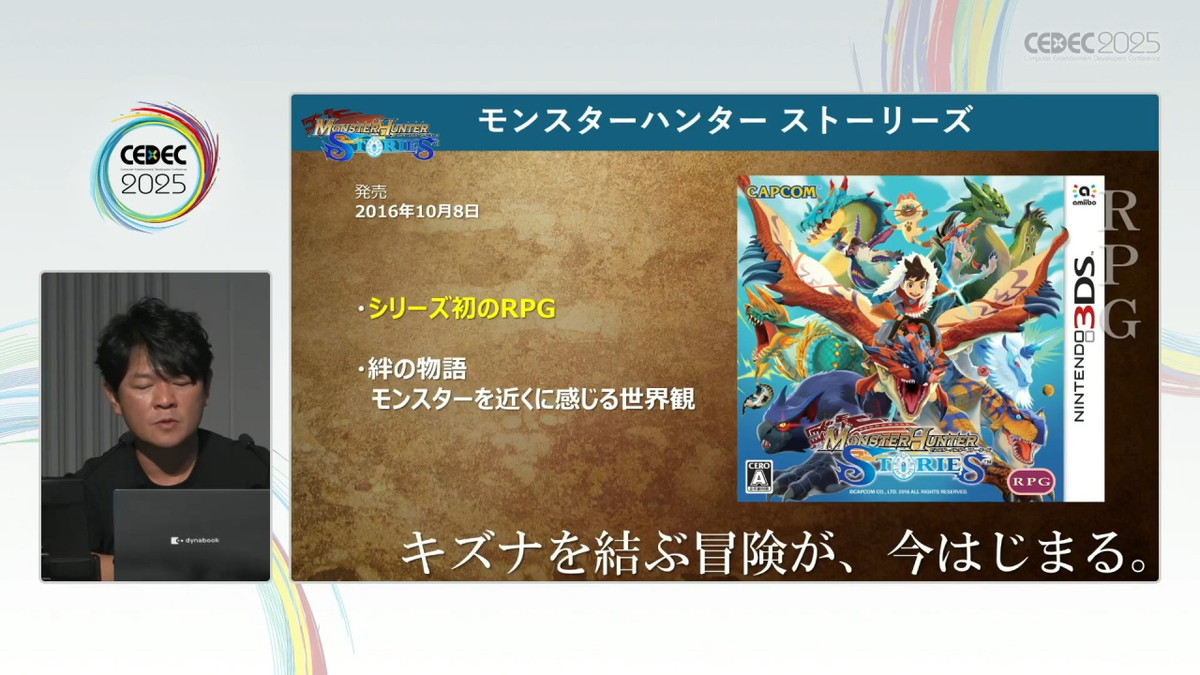

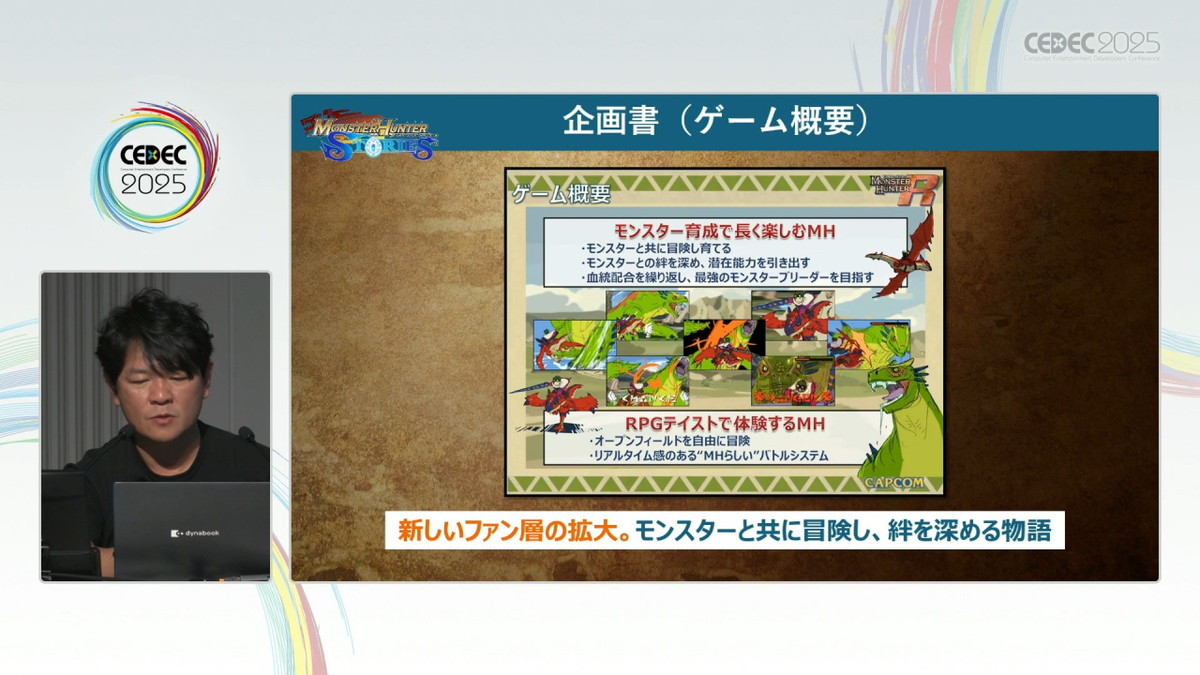

2016年10月には、シリーズの幅を広げるべく開発された初のRPG作品『モンスターハンター ストーリーズ』がリリースされます。辻本氏は「シリーズにおいて1番スポットが当たるキャラクターであるモンスターにフォーカスした、アクションゲームが苦手な方でも遊べるRPGジャンルの『モンハン』を作りたい気持ちは、実はずっと持っていた」と明かしつつも、なかなかメンバーが決まらずプロジェクトの立ち上げが困難な状態が続いていたプロジェクトと紹介。

そんな困難な企画も、当時は他部署に在籍していたディレクターの大黒健二氏と出会えたことでようやく実現し、「やはりゲーム開発に向けておいて人との出会いというのは本当に重要なものだと考えております」と、構想からリリースまで約8年かかったというタイトルを振り返りました。

企画書を見ると、アクションジャンルでは実現できないRPGならではのアイデアが集められており、モンスターを近くで感じてもらうためにも、ハンターではない新たな「ライダー」という種族を設定。2021年には『モンスターハンターストーリーズ2 ~破滅の翼~』もリリースされており、シリーズ合計で約300万本以上のセールスを記録と、“モンハン未経験ユーザー”も多く取り込んで、シリーズ拡大に大きく貢献したタイトルとなりました。

2017年3月には『モンスターハンター ダブルクロス』が発売。前作『クロス』の拡張版で、「お祭り感」と「プレイスタイルの追求」というコンセプトは引き継ぎ、モンスターや狩猟スタイルを追加したさらに豪華な形でリリース。当時、シリーズとしては最高セールスの500万本突破を記録しました。

このタイミングから海外イベントの出展やユーザーとのコミュニケーションもさらに積極的になっており、実際に「海外でもかなりコミュニティが生まれてきた」時期に。ここで作られたコミュニティは先のグローバル展開に非常に大きな好影響を与えたとのことで、海外に目を向けても大きな役割を持つ作品となりました。

世界を見据え、“モンハンの当たり前”を見直した「グローバル展開期」

そして辻本氏が「大きくシリーズとしてステップアップした」と表現した作品が、2018年1月にリリースされた『モンスターハンター:ワールド(以下、ワールド)』。久しぶりの据え置き機で「最高品質のモンハンを作る」こと、そして“全世界同日発売”がテーマの、今まで以上にグローバルを意識したタイトルとなっています。

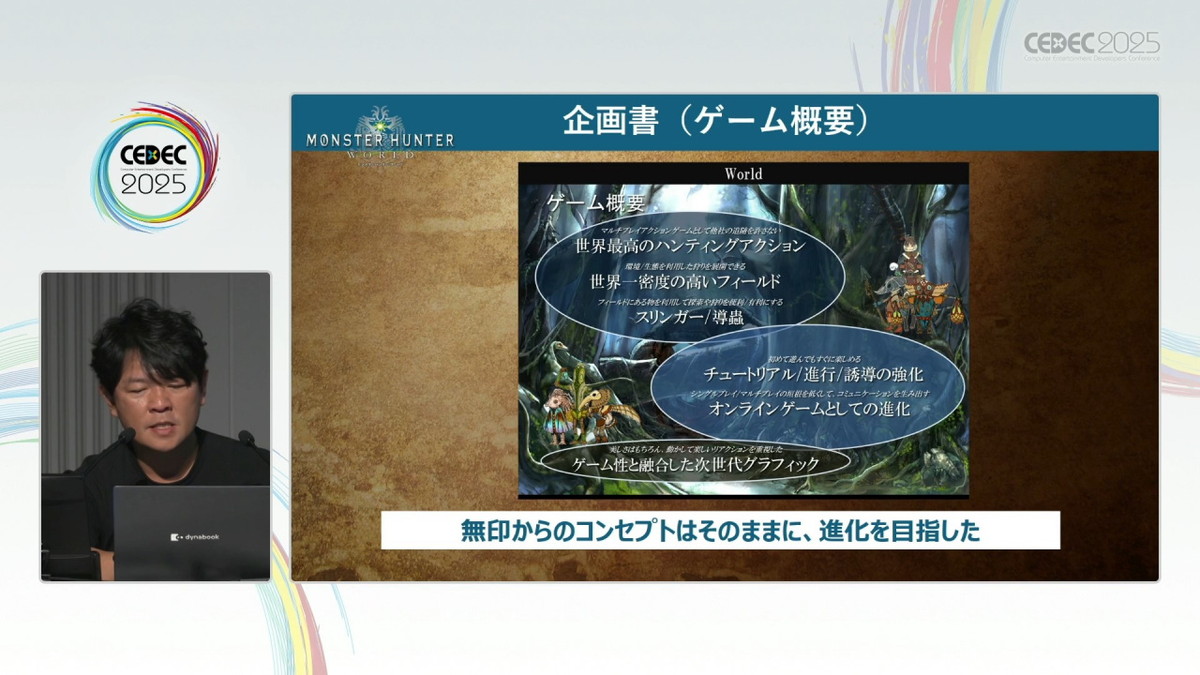

ゲームシステムでも「立体的なアクション」「フィールドのさらなる進化」「モンスター同士の干渉、環境利用」等、ユーザーにゲームの世界を感じてもらいながら“止まらない”アクションを目指して開発。当時の企画書にゲーム概要として記された要素も、ほぼ製品版にて実現されています。

セッションでは開発当初のイメージ映像と完成系を比較した動画も再生。辻本氏は「開発初期でのイメージ映像は、開発だけではなく販売部門等にも展開することでゲームの理解度を高めてもらうことができる」と、社内イメージ共有が生み出すメリットを紹介しました。

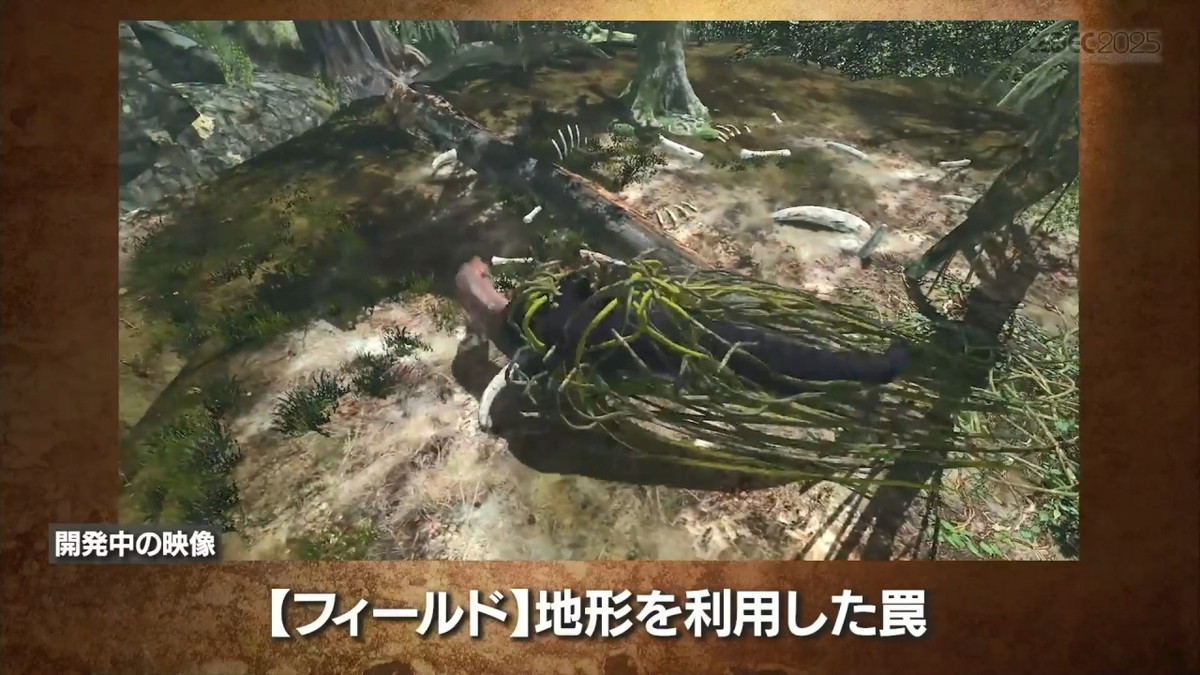

地形の干渉や、小型モンスターがハンターを追う思考など、新要素を映像で紹介。地形を活用した罠やモンスターによる縄張り争いなど、最新作でも生かされている要素が満載

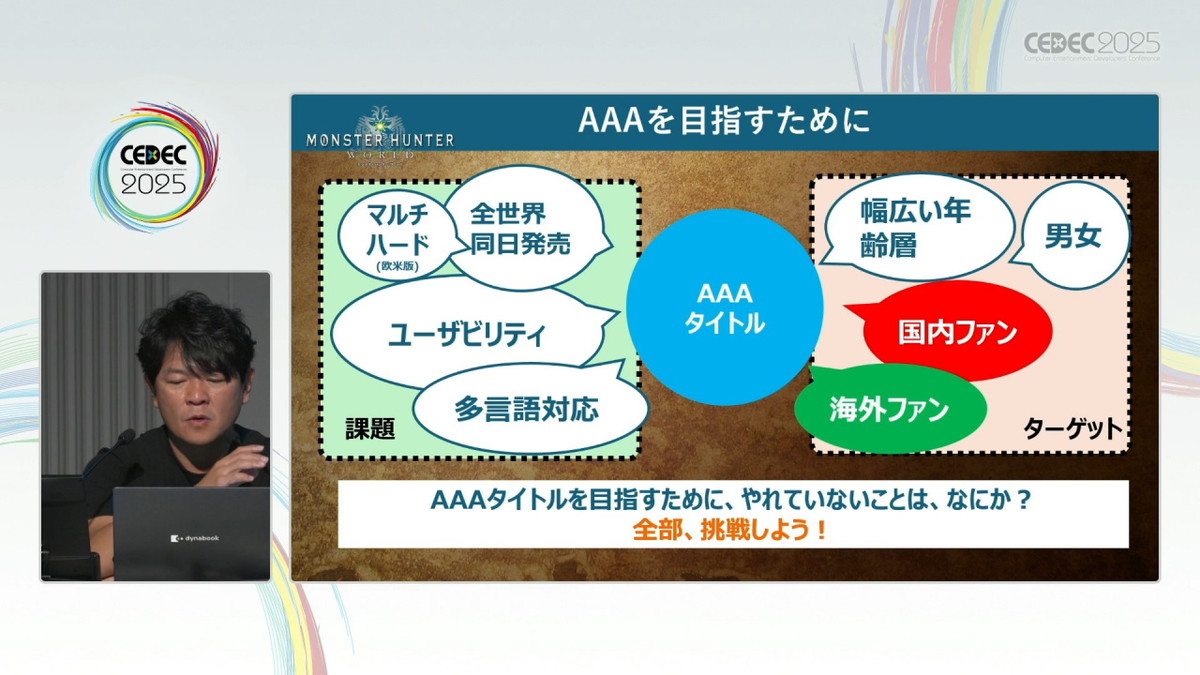

『ワールド』では「AAAのモンハンを作ろう」というテーマを据え、“AAAタイトルがやっていて、自分たちができていなかったこと”を見直すことに。「全世界同日発売」「多言語対応」などを掲げ、『ワールド』の対応言語はアップデートも重ねて6ボイス14言語に。そして従来のシリーズではローカライズに時間がかかるため全世界同日発売が難しい状況になっていましたが、改めてローカライズのスケジューリングを見直して同日発売も成功しました。

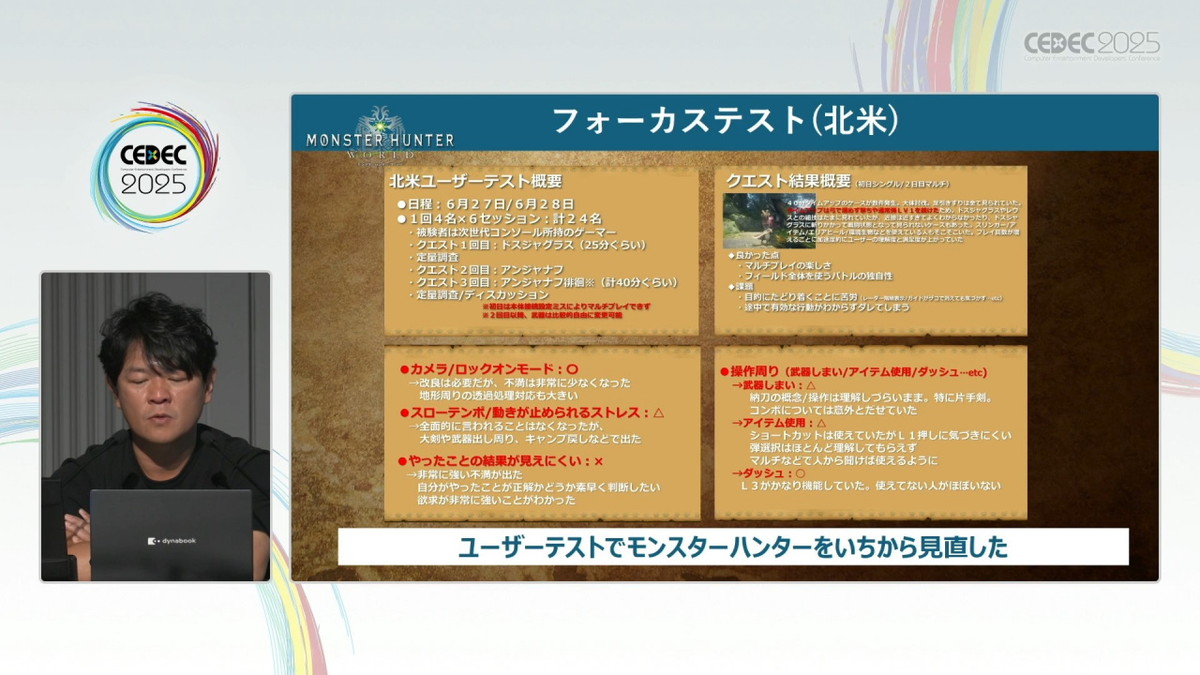

加えてプレイアブルデモを用いて海外でのフォーカステストも実施し、海外ユーザーからの様々な意見を聞いて「自分たちのモンハンの当たり前をもう一度見直そう」「必要なものは残す、変えないといけないものは変える」ための調査に。

フィードバックはスローテンポさや動きが止められるストレスに言及したものが多く、移動しながら回復できるようにするなど「止まらないアクション」へと変更。過去のモンハンでは「回服薬を飲んだらガッツポーズをする」という硬直もあり、これは回復タイミングを見極めるゲーム性として生かされていましたが、マップがシームレス化したこともあり、より“止まらない”方向性となりました。

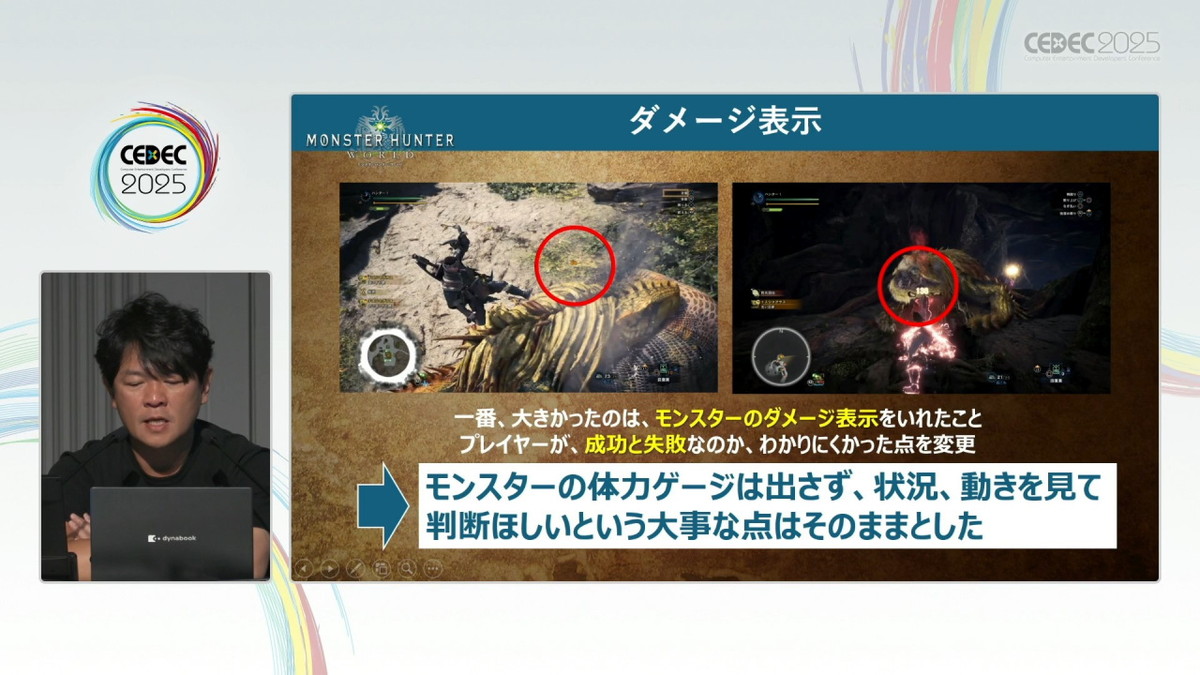

そして、フォーカステスト等を踏まえての最も大きな変更が「モンスターのダメージ表示」です。シリーズではモンスターの体力も与えたダメージも表示されておらず、モンスターの疲れや動き、部位破壊などを見て狩猟状況を「プレイヤーが判断してほしい」という意図の設計になっていましたが、これが「自分の攻撃が効いているか分からない」ため、「アクションの成功と失敗が分かりづらい」状態に繋がっていると判断。

結果、ダメージ表示のみを導入してモンスターの体力は依然として表示しない形式となり、モンスターの状態を見て判断する要素は残しつつ、アクションの成否が視覚的に分かりやすいシステムへと変更しました。

そんな多大な工夫が盛り込まれた『ワールド』の気になる開発費について、辻本氏は「具体的な開発費は正直、言えません」と苦笑したうえで「当時のカプコンでも過去最大の開発コスト」だったと明かしました。これにはカプコン社全体でグローバルへの拡大を目指すことに理解を示して多大なバックアップがあったとのことで、マイルストーンごとでの社内説明も、より密に行われていたそうです。

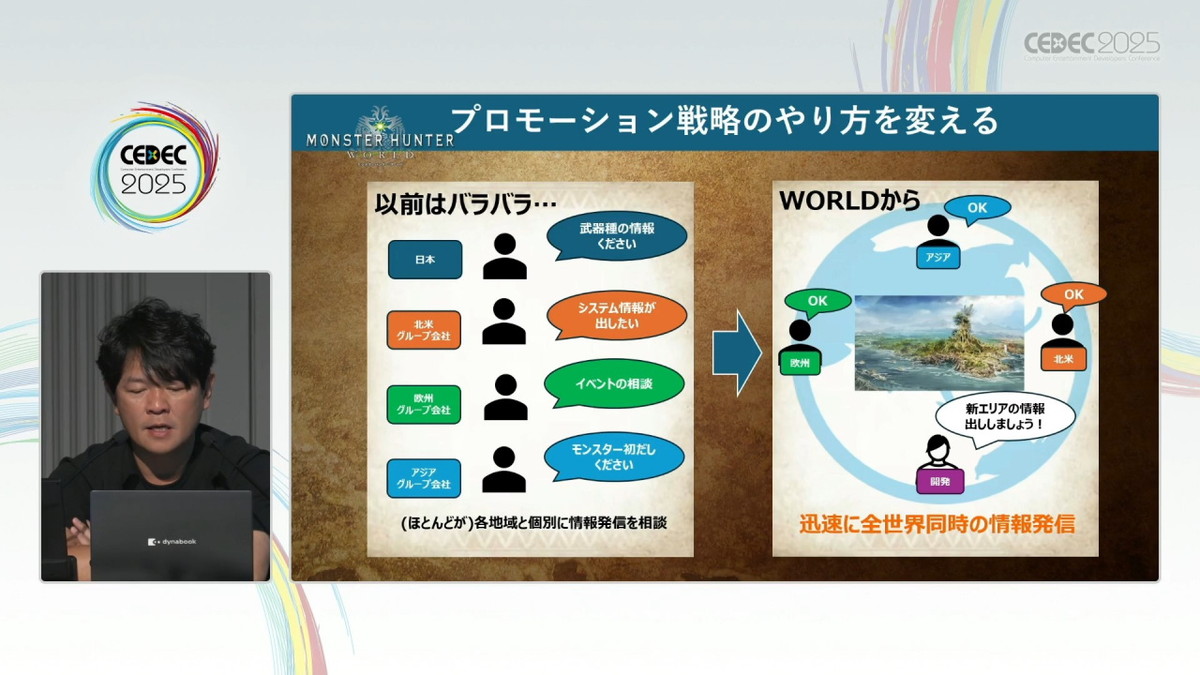

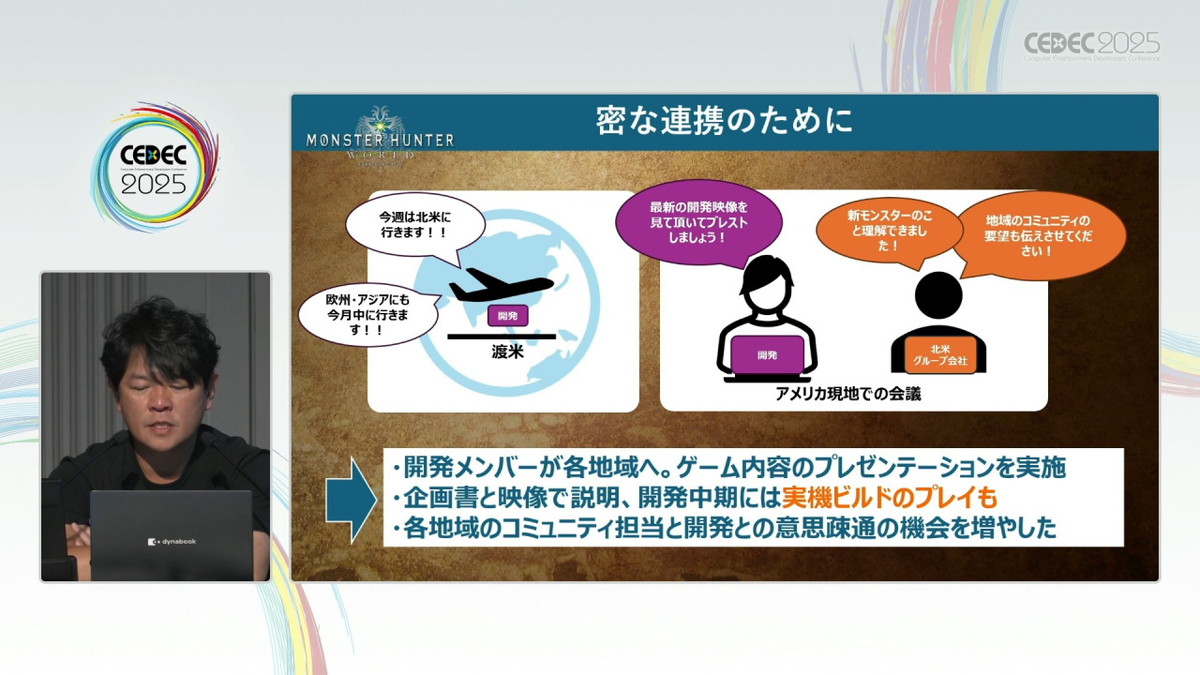

同作のタイミングではプロモーションのアプローチも変化しており、従来はタイトルの完成直前で各販社や販売部門にゲームを共有して戦略を組んでいくスタイルだったところが、開発途中からグローバルの各販社と連携を取り戦略を組む方針に変更。「タイトル名やイメージイラストも各地域の意見を聞きながら作っていった」と、強くグローバルを意識し、プロモーション面でも綿密にコミュニケーションを取りながらの開発となっていたことが明かされました。

発売日だけでなく情報発信についてもグローバルで同タイミングを心がけ、日本以外の地域でもイベントによる発信を企画。また、イベント出展でのプレイアブルデモや体験版の配信、ベータテストの実施については開発初期~試作期である程度スケジューリングされており、イベントに向けた作業を盛り込んだプランニングによって、急な作業が発生しないよう工夫されているとのことでした。

各地域とのコミュニケーションを強化するため、プレゼンにはディレクターや開発メンバーが帯同。海外でのイベント出展の際も開発メンバーが実際に会場を訪れ、プレイしている人たちの感覚を間近でチェックしていました。各地域のユーザーからの声も開発に届ける仕組み作りのために「コミュニティマネージャー」という役職も設定し、『ワールド』の段階でグローバルで5人程度、『ワイルズ』が発売された現在では9名が活動しているそうです。

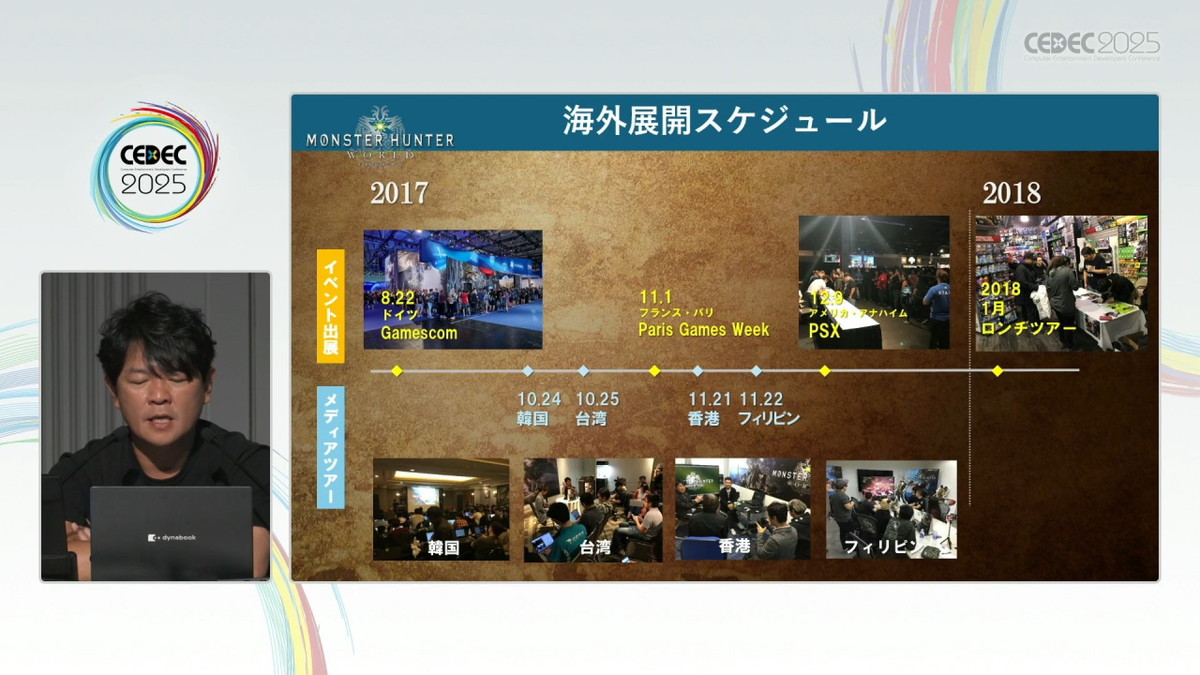

発売前に参加したイベントとメディアツアーの一例。欧米、アジアなど多くの国でゲームへの理解を深めるための活動を行っていた

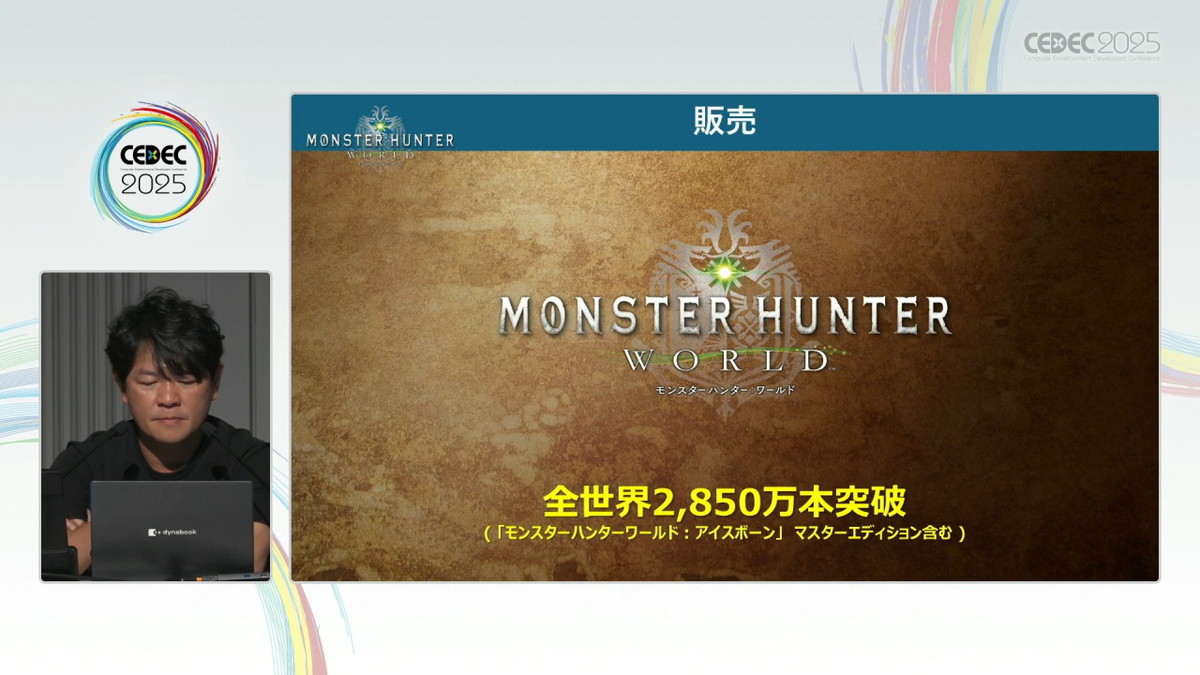

『ワールド』というタイトル名についても、前作『クロス』の反応も受け、より海外のユーザーや新たに始めるユーザーが手に取りやすくするため、敷居が高く感じられかねない要素であるナンバリングの正式な廃止を決断。こうしたさまざまなチャレンジや見直しの結果、『ワールド』はグローバルで2,850万本突破するセールスを記録しました。

15周年を迎え、周年イベントも実施。海外での周年イベントも増加し始めた時期に。

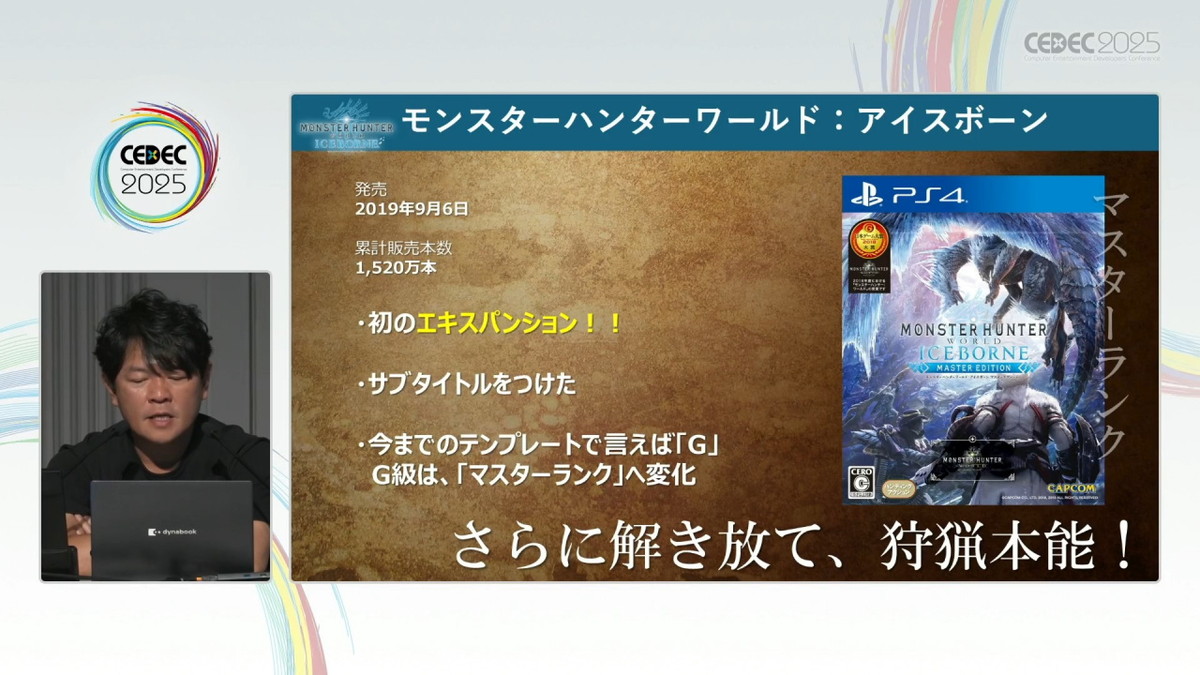

2019年9月には『ワールド』の拡張版となる『モンスターハンターワールド:アイスボーン』を発売。従来の拡張版は1つのパッケージとして発売されてきましたが、デジタル版の普及もあり初めて“エキスパンション”という形でのリリースとなりました。高難易度クエストの名称となっていた“G級”についても、海外ユーザーに伝わらないため、全地域統一で「マスターランク」という表現に改められています。

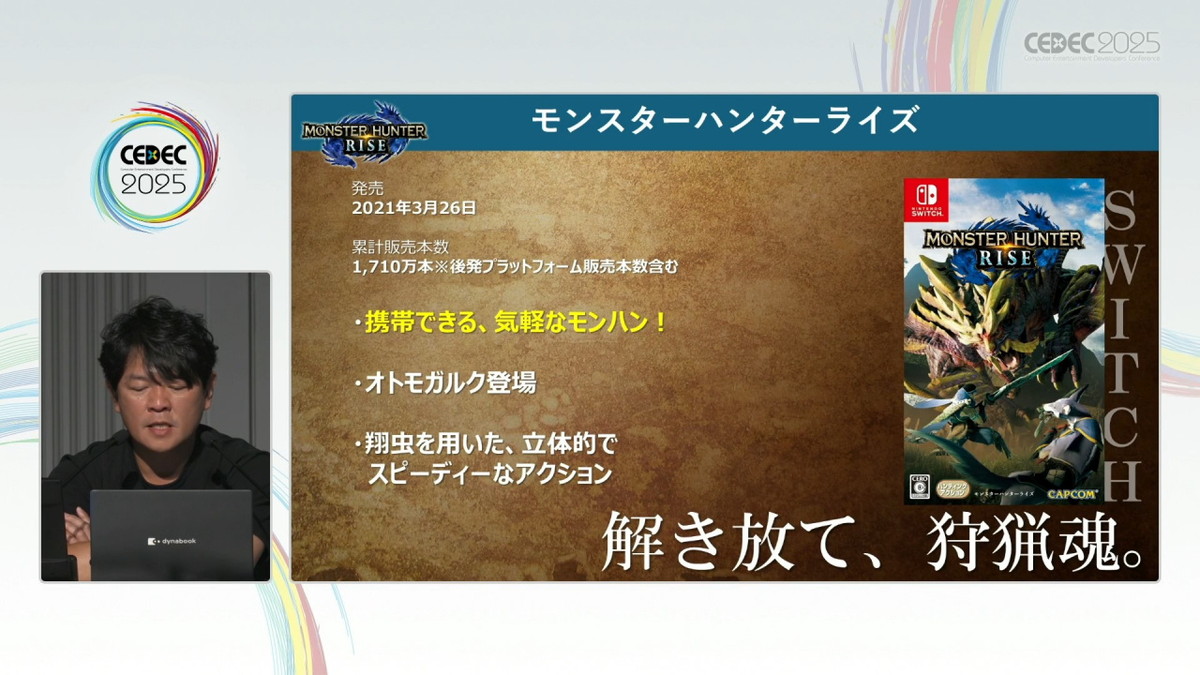

続いて2021年3月。Nintendo Switchで『モンスターハンターライズ(以下、ライズ)』のリリースを迎えます。「シリーズが広がったきっかけでもある携帯機で遊べるモンハンをどうしても提供したい」という気持ちで開発がスタートした作品で、アクション部分では継続して立体的かつスピーディーさを重視し、「翔虫」や「オトモガルク」といった要素が登場しました。

実は『ライズ』は開発途中までエリア間のロードがあるシステムで開発されていましたが、『ワールド』の発売後にシームレスなマップへと切り替えを行っていたタイトルでした。急なシステム変更のため作業量も多く「捨てないといけなければいけない部分」もあったとのことですが、環境生物を集めて自身にバフをかけていくシステムのアイデアが生まれており、辻本氏も「変更して良かった」と述べました。

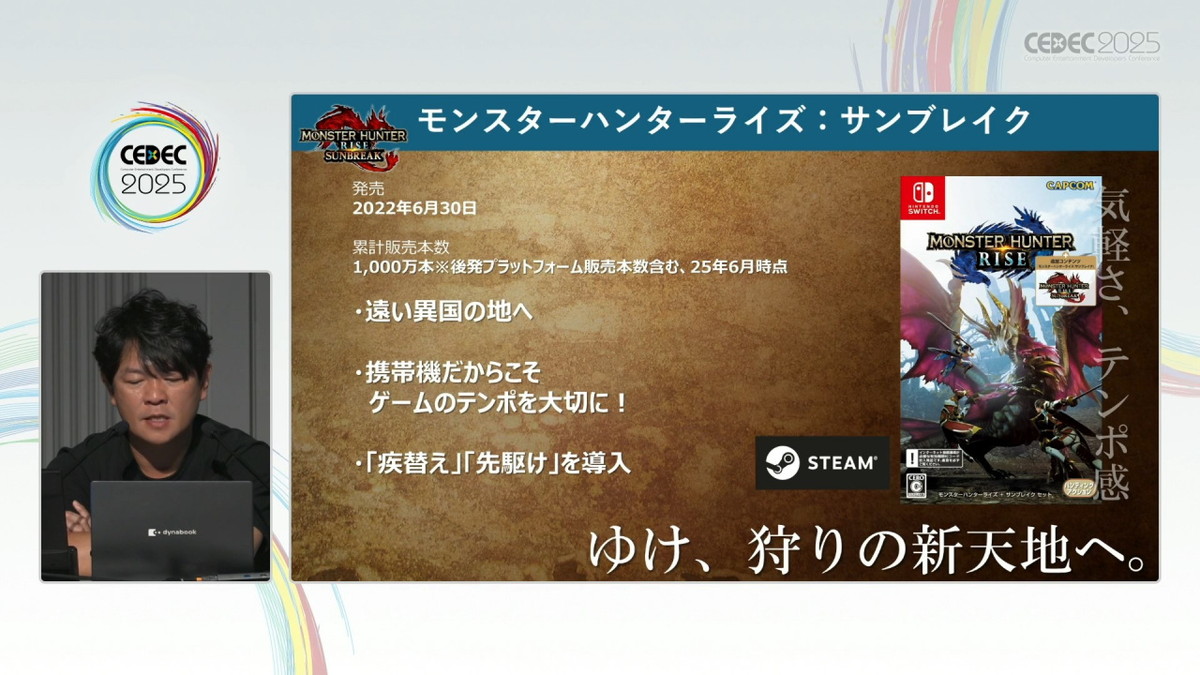

2022年6月には拡張版の『モンスターハンターライズ:サンブレイク』が発売。追加要素も搭載し、辻本氏は「以前携帯機でプレイしていた方も掘り起こせて、このタイミングで出せて良かった」と作品の所感を語りました。

2024年はシリーズ20周年。過去を上回る施策を展開し、シリーズの拡大を実感する年に。

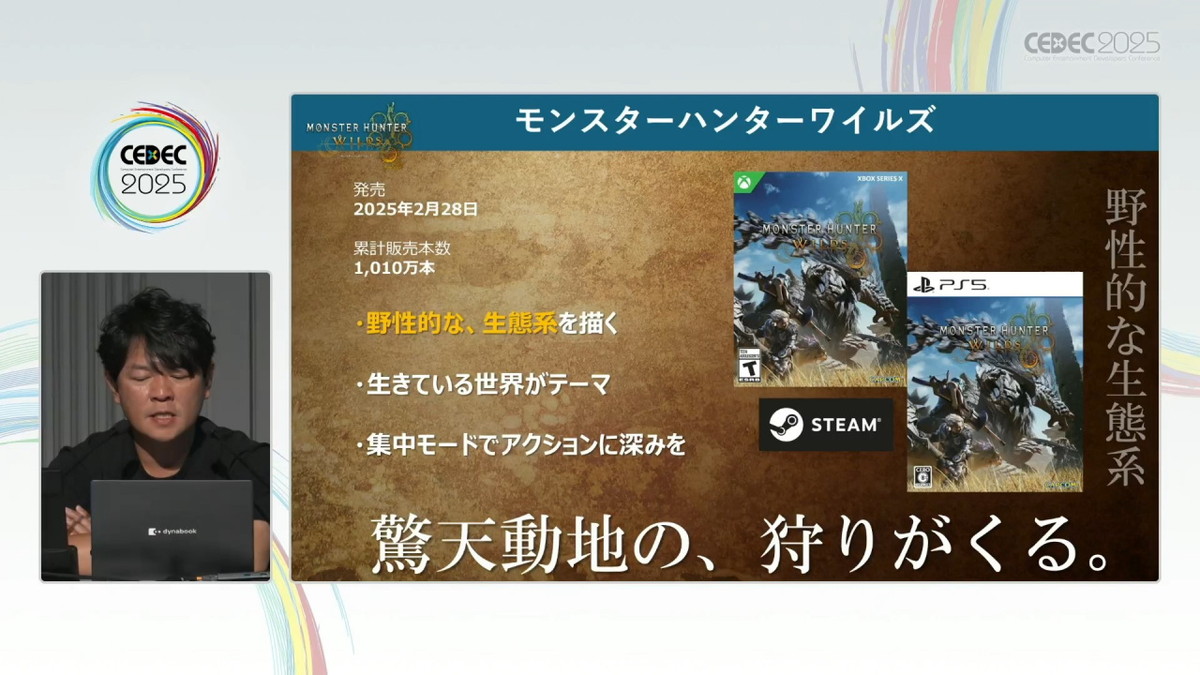

そして2025年2月28日、最新作『モンスターハンターワイルズ』の発売を迎えます。タイトルにもワイルズと入っている通り「野性的で荒々しい生態系を描く」ことを目標に、ゲーム性も「シームレスな世界」「集中モードで更なるアクションの深みを意識」して開発されたタイトルです。

フィールドもかなり広がったことで、セミオートでの移動をサポートしてくれる「セクレト」が登場。「ライズ」でも移動サポートの「ガルク」が登場していましたが、狩りのサポートをしてくれるガルクに対し、セクレトは移動に特化しており、ともに騎乗して移動する生物ながらタイトルの特徴によって設定を変えていることも解説されました。

『ワイルズ』は発売直後ながらシリーズ最速で1,000万本のセールスを突破しており、現在もタイトルアップデートが進められています。

会場限定で『ワイルズ』最初期に生態系や群れの表現を検証していた時期の映像も放映されるなど、貴重な資料も含めて21年続いてきた「モンハン」シリーズのタイトルが時系列順に振り返られた本セッション。

最後に辻本氏は総括として「今後も初代からのテーマを忘れず、進化とチャレンジを続けていけたらと思っています。ゲーム以外の展開も積極的に行って、グローバルでの認知拡大を目指していきたい」と展望を述べ、講演の結びとしました。

モンスターハンターシリーズポータルサイト「モンスターハンターシリーズ」 21年の継続と仕掛け - CEDEC2025

大阪生まれ大阪育ちのフリーライター。イベントやeスポーツシーンを取材したり懐ゲー回顧記事をコソコソ作ったり、時には大会にキャスターとして出演したりと、ゲーム周りで幅広く活動中。

ゲームとスポーツ観戦を趣味に、日々ゲームをクリアしては「このゲームの何が自分に刺さったんだろう」と考察してはニヤニヤしている。