国内最大規模のゲーム業界カンファレンス「CEDEC2024」が、2024年8月21日(水)から8月23日(金)までの日程で開催されました。初日の8月21日(水)には、ゲームデザイナー/ゲーム開発研究家の知久 温 氏が登壇し、「明日から使える!海外文献に頻出するLevel Design用語の紹介」と題した講演を行いました。レベルデザインの用語が英語ではどのように表現されているかを知ることによって、豊富な英語圏の文献にアクセスできることをめざした本講演をレポートします。

よく使うレベルデザイン用語を押さえて英語圏の情報もキャッチ!Intensity Graph、Blockout、POIsなど13用語を現役ゲームデザイナーが解説【CEDEC2024】

TEXT / HATA

EDIT / 酒井 理恵

目次

「レベルデザイン」は海外でも解釈が分かれがち

登壇するゲームデザイナーの知久 温氏は、プランナーとしてハクスラSTGや対戦TPSなどのジャンルでレベルデザインを担当する傍ら、ゲーム開発研究家として講演を行っています。

レベルデザインは、日本のゲーム開発現場でもよく用いられ、時には解釈が異なることもある言葉です。英語圏でも同様にさまざまな解釈があるものの、主に「ステージの設計」を指すことが多いと知久氏は言います。また、本講演におけるレベルデザインとは「要素の構成や配置によって楽しいステージを作る」ものであると述べています。

レベルデザインを担うレベルデザイナーという職種について、知久氏は「私たちは世界を作る者です。私たちは組み立てる者です。私たちは外交官です」という言葉を引用。

レベルデザインはゲームシステムや敵のAI、エフェクト、サウンドなどの要素をステージ(レベル)の上に実装してプレイヤーが体験する世界を構築する仕事であり、レベルデザイナーには他セクションやアセットについての知識、コミュニケーション能力が求められると述べました。

レベルデザインが果たす3つの役割

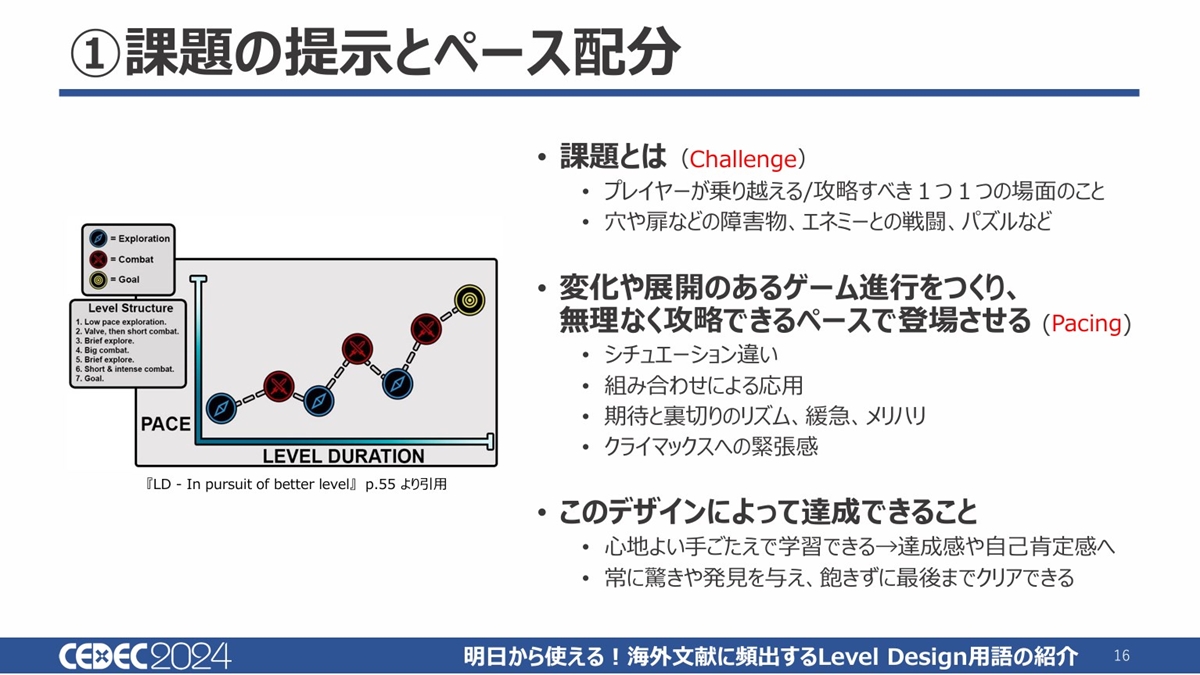

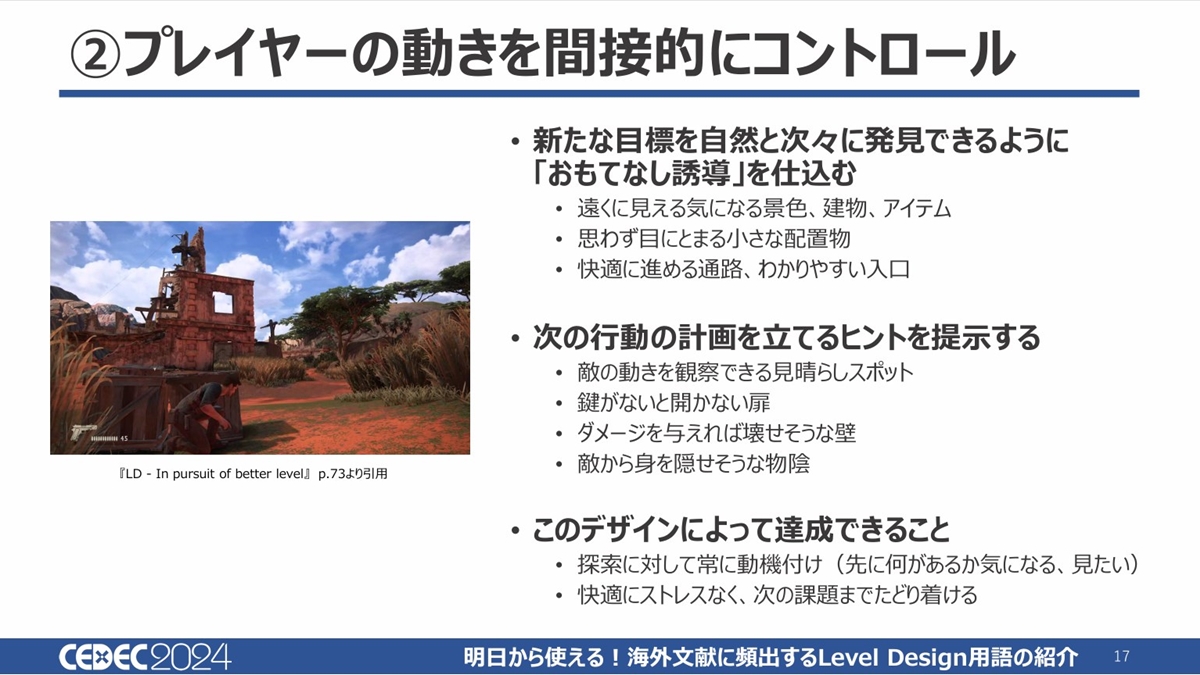

レベルデザインが果たす役割について、知久氏は「①課題の提示とペース配分」、「②プレイヤーの動きを間接的にコントロール」、「③インタラクティブに物語や世界観にアクセス」という3つに分けて解説しました。

①課題の提示とペース配分

課題(challenge)はプレイヤーが乗り越えるべきひとつひとつの場面をいい、敵や障害物、パズルなどを指します。そして、それらを組み合わせて変化や展開のあるゲーム進行を作り無理なく攻略できるペースでゲーム内に登場させることをペース配分(pacing)と呼びます。心地よい手ごたえで学習させ達成感や自己肯定をもたらし、飽きずに最後までクリアさせることを目指します。

②プレイヤーの動きを間接的にコントロール

新たな目標を自然に次々と発見できる「おもてなし誘導」を仕込んだり、次の行動の計画を立てるヒントの提示によって探索の動機付けをしたりすることでプレイヤーの動きを間接的にコントロールします。これによって快適に、ストレスがなく、次の課題までたどり着けるように促します。

③インタラクティブに物語や世界観にアクセス

これは前の2つと異なると知久氏は前置きをし、プレイヤーが環境を実際に歩いたり触れたりすることでゲーム世界への没入感やプレイヤーの実在感を高めることができるとしています。

海外のレベルデザイン用語を知るメリット

本講演の主旨でもある「海外のレベルデザイン用語を知る必要性」について、知久氏は海外ではレベルデザインそのものを研究する活動が盛んであることに触れました。2018年には『GOD of War』のレベルデザインを研究するために、海外クリエイターがゲームエンジンで同様のステージを作って比較検討を行う事例もありました。

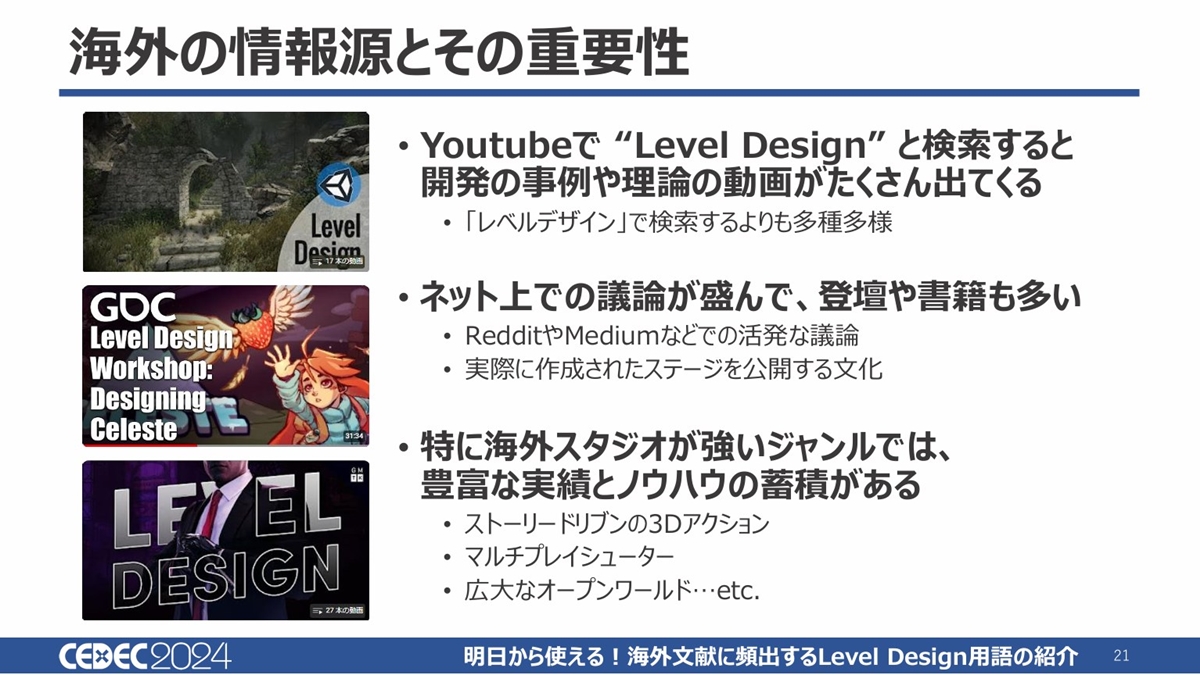

海外のレベルデザイン情報にアクセスするためには、実際に使われている用語を知ることが大切です。しかし、用語の意味を調べるハードルが高いと知久氏は語ります。

用語の解説:①課題の提示とペース配分

海外のレベルデザイン情報に触れるには、AI翻訳なども駆使したうえで、日本では共通言語化されていない概念やワードを押さえる必要があります。この段階まで到達すれば、Google検索やYouTubeでのワード検索でも情報アクセスが容易になります。講演内では、いくつかの専門用語が紹介されました。

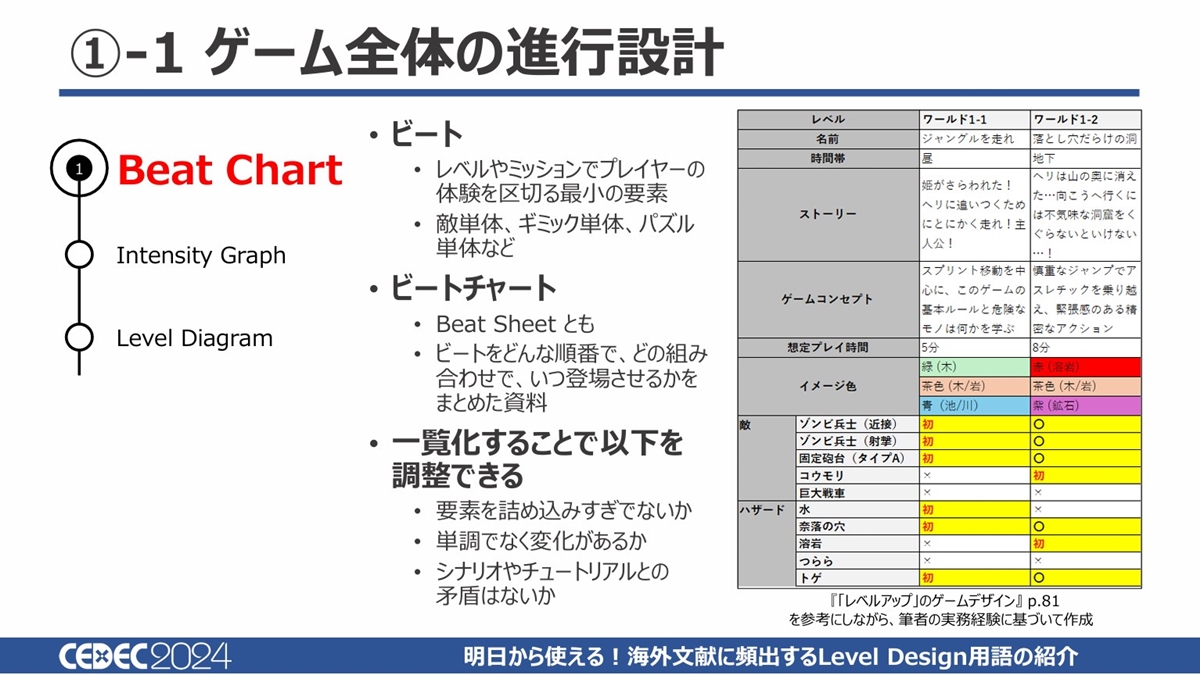

【Beat Chart】プレイヤー体験の要素をまとめたチャート

ビートとは、レベルやミッションでのプレイヤー体験を区切る最小の単位です。ビートの組み合わせや順番をまとめたチャートのことを「Beat Chart」と呼びます。Beat Chartを使用することで、ステージに要素を詰め込み過ぎていないか、シナリオに矛盾はないかを考えることができます。

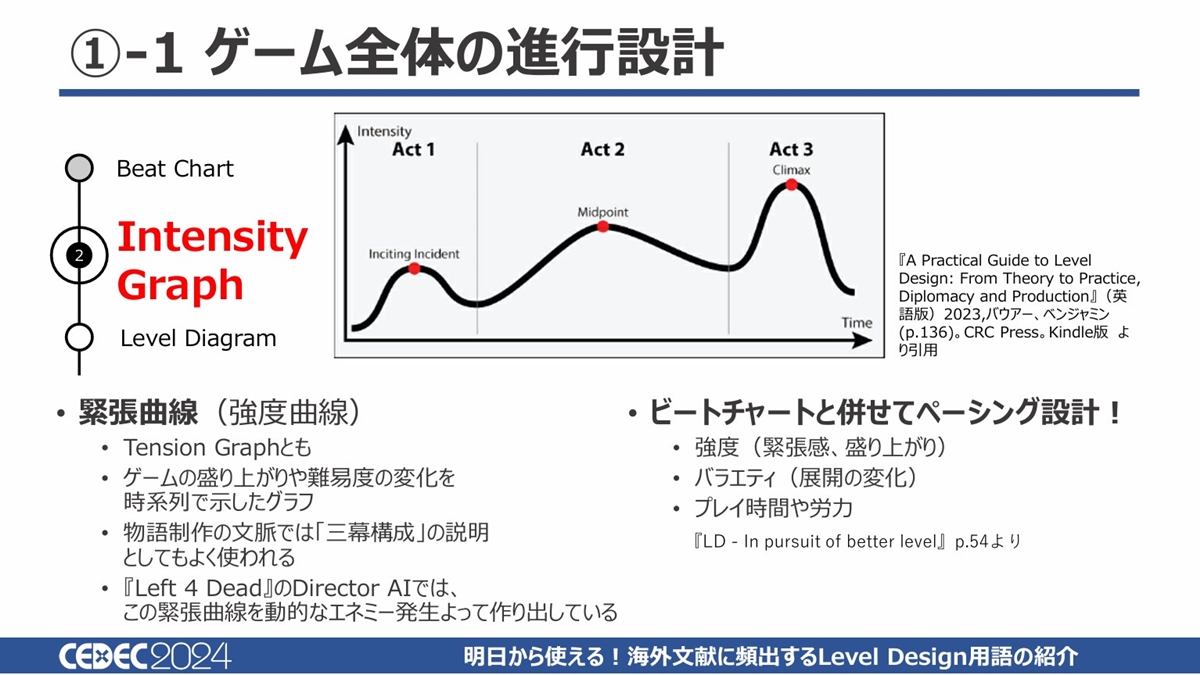

【Intensity Graph】ゲームの盛り上がりや難易度を曲線で表す

「Intensity Graph」はゲームの盛り上がりや難易度をグラフ化したもので、緊張曲線または強度曲線、Tension Graphとも呼ばれます。シナリオライティングの三幕構成の文脈でもよく使われる言葉です。『Left 4 Dead』のDirector AIは、敵の登場を動的にコントロールして、この緊張曲線を作り出しているそうです。

Intensity GraphはBeat Chartと組み合わせることで、緊張感の強度やプレイ時間が適切かなど、ペース設計の判断基準として役立てられるとのこと。講演では『風ノ旅ビト』におけるBeat ChartとIntensity Graphを合わせたドキュメントが紹介されました。

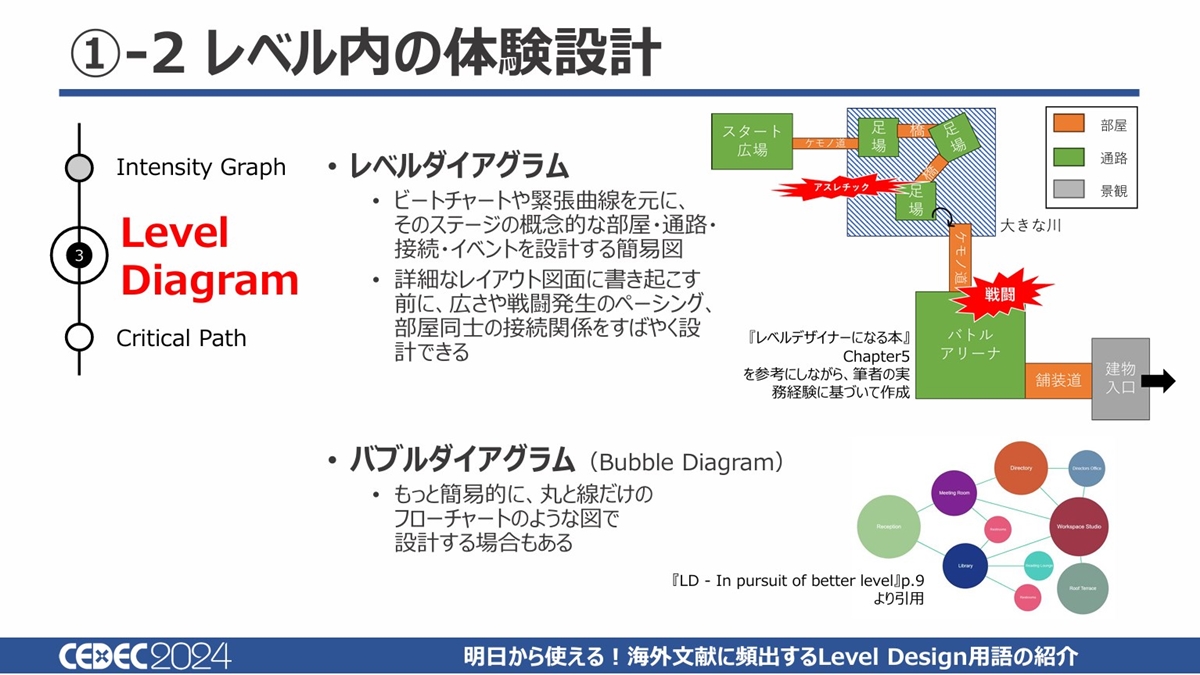

【Level Diagram】ステージ構成の簡易図

「Level Diagram」はステージの概念的な部屋や通路、接続、イベントを設計する簡易図のことです。部屋の広さや接続する通路などをすばやく作成することで、広さや戦闘発生のペーシング(ペース設計)に役立てることができます。

また、丸と線で設計された簡易的な「Bubble Diagram」と呼ばれるフローチャートも存在します。

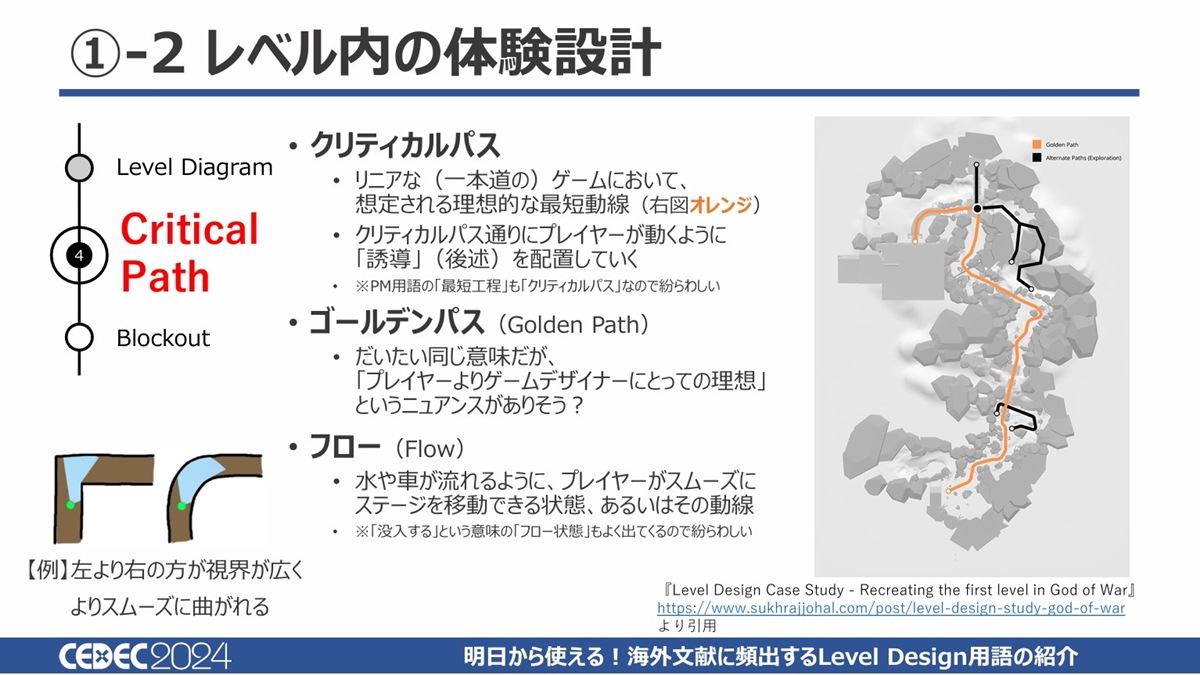

【Critical Path】正解ルートにあたる最短経路

「Critical Path」は、リニア(一本道)なゲームの最短経路を指す言葉です。Critical Pathを設計した後に、その通りにユーザーが動くような誘導を配置します。Critical PathはGolden Pathとも呼ばれます。Golden Pathは、サイトや文献により説明が異なるものの、ユーザー目線というよりはゲームデザイナーにとっての理想の経路というニュアンスがあるように知久氏は感じているとのこと。

また、知久氏は「Flow」と呼ばれる単語も解説。これはプレイヤーがスムーズにステージを移動できる動線や状態を指しています。例として、直角とカーブの2つの道を紹介。直角の道よりもカーブの道の方が先まで見通すことができ、プレイヤーの視線が遠くまで届きます。

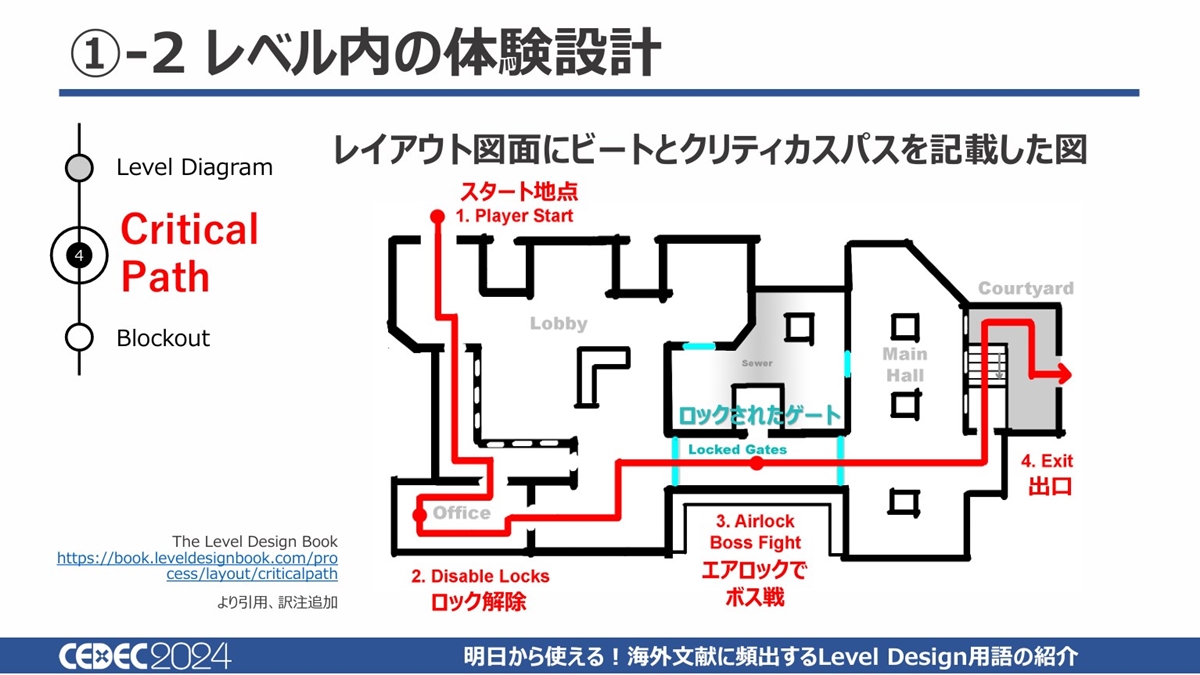

レイアウト図面にビートとCritical Pathを組み合わせた図。快適なプレイを目指して設計するなら、2のロック解除までのルートを分かりやすく誘導したり、クリティカルパス以外はロックを解除しないと通れないように塞いでおいたりする工夫が考えられる

【Blockout】ポリゴンを配置してゲームプレイをテスト

「Blockout」は、レベルデザイナーがメトリクス(プレイヤーが移動する速度やジャンプ力から導き出したレギュレーション)に従って、テクスチャなしのポリゴンを配置してゲームプレイをテストする工程を指します。日本でもアンリアルエンジンやUnityでのイテレーション開発が普及し、Blockoutという言葉は知らずとも内容を理解している人は多いのではと知久氏は解説。

Grayboxingとほぼ同じ意味ですが、最も初期のものをWhitebox、テクスチャやレイアウトなどの詳細が入るとGrayboxと、工程によって言葉の使い分けをしているスタジオもあります。

用語の解説:②プレイヤーの動きを間接的にコントロール

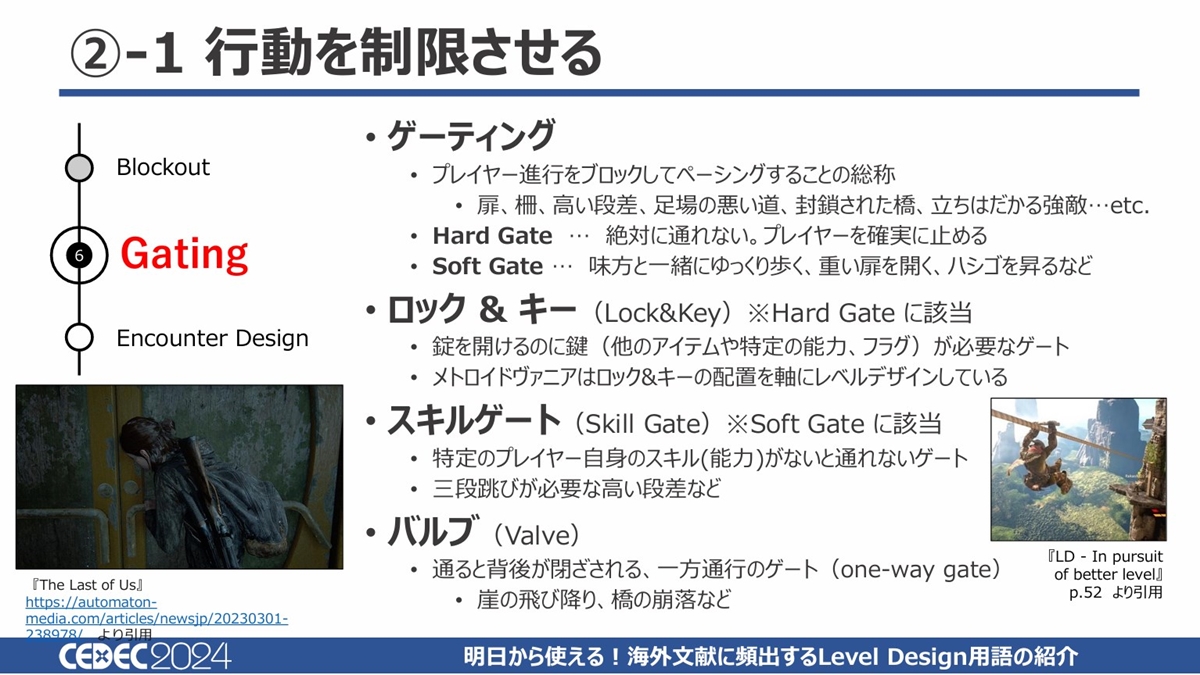

【Gating】プレイヤーの進行をブロックして、ペースを作る

「Gating」は、プレイヤーの進行をブロックし、ペーシングすることの総称です。扉や段差など進行ができなくなる要素の他に、その場に留まって戦う強敵、はしごを登る、NPCと会話しながら移動するなどの行動も含まれます。Gatingの中には、絶対に通れないHard Gateと移動がゆっくりになるSoft Gateがあります。

Hard Gateの一例として、Lock & Keyと呼ばれる扉を開けるのに鍵が必要になる要素があります。例えば、メトロイドヴァニアは特定の能力を手に入れないと通行できない場所があるため、Hard Gateを軸にしたゲームデザインだと知久氏は言います。また、Skill Gate(Soft Gateに該当)はプレイヤーがスキルを体得しないと移動できないもので、三段跳びを習得してから移動できる段差などが例に挙げられます。

Valveは、通ると戻れない一方通行の要素です。扉が閉ざされる、橋が落ちるなどして戻れなくなることを指しています。

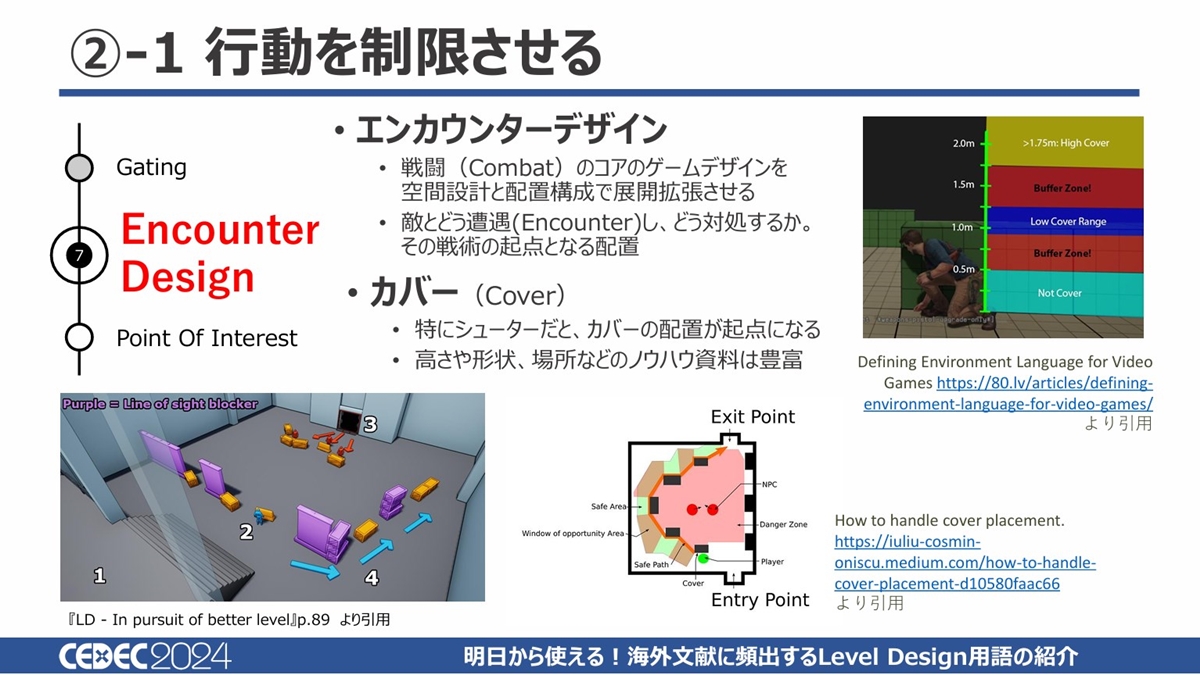

【Encounter Design】敵と遭遇したときの配置

「Encounter Design」は、戦闘のコアゲームデザインにおいて、ステージの空間設計と配置構成で展開を作ることを指します。敵と遭遇したプレイヤーがどのように対処するかはステージによって異なりますが、戦術の起点となる配置を指す用語です。

関連する言葉として「Cover」も挙げられており、特にシューター系ゲームではCoverの配置はよく議論されるため、資料も豊富であると知久氏は言います。

Chokepointと呼ばれる狭い通路は敵との戦闘が発生した場合に膠着が発生しやすい箇所で、PvPでは戦闘のメッカになりやすいです。一方、Vantage Pointは敵や障害物の配置がよく見える場所で、ここではプレイヤーが状況を観察し、戦術を練ることができます。単に絶景が見えるだけの場所はVistaと呼ばれます。

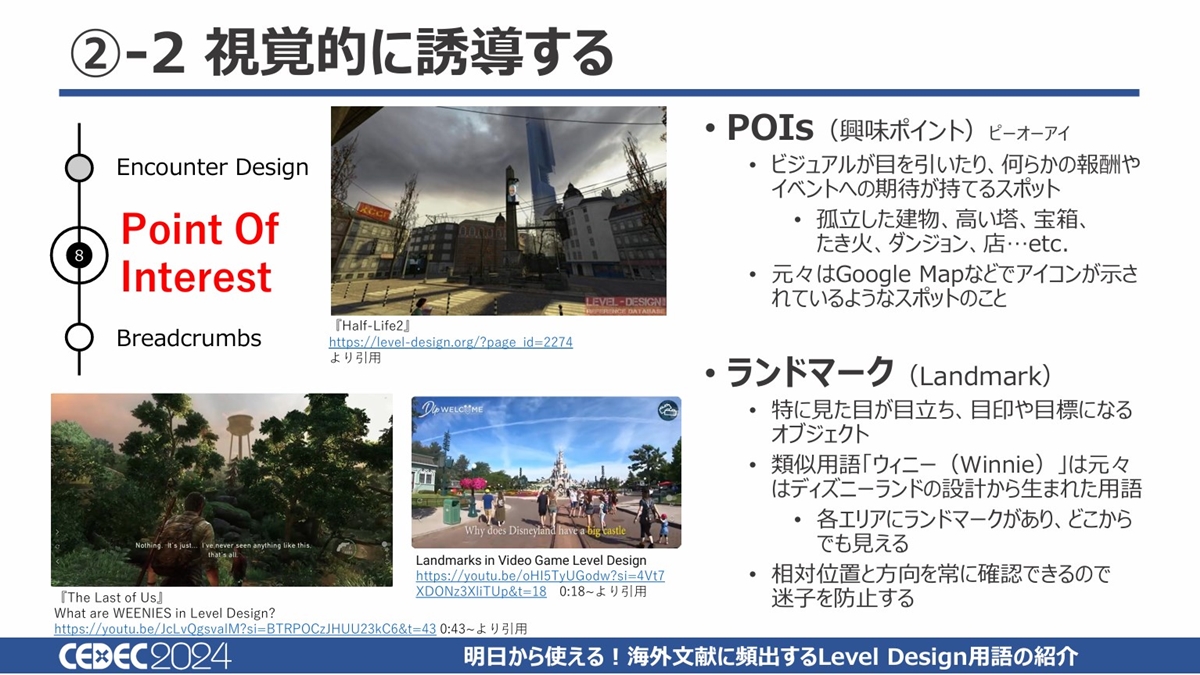

【Point of Interst(POIs)】「行ってみたい」と思わせる場所

「POIs」は、ゲーム中で目を引くビジュアル(孤立した建物や高い塔、宝箱など)で、訪問すると報酬やイベントが発生しそうな期待を持たせるポイントです。中でもよく目立ち、プレイヤーの行動目標になるオブジェクトはLandmarkと呼ばれます。知久氏は森の隙間から見える建物のように、遠くから見ても目標となり、いつか行ってみたくなる建物のことだとしました。

類似語の「Winnie」はディズニーランドの建設から生まれた用語のようで、どこからでも見えるため、迷子防止の効果があると言います。

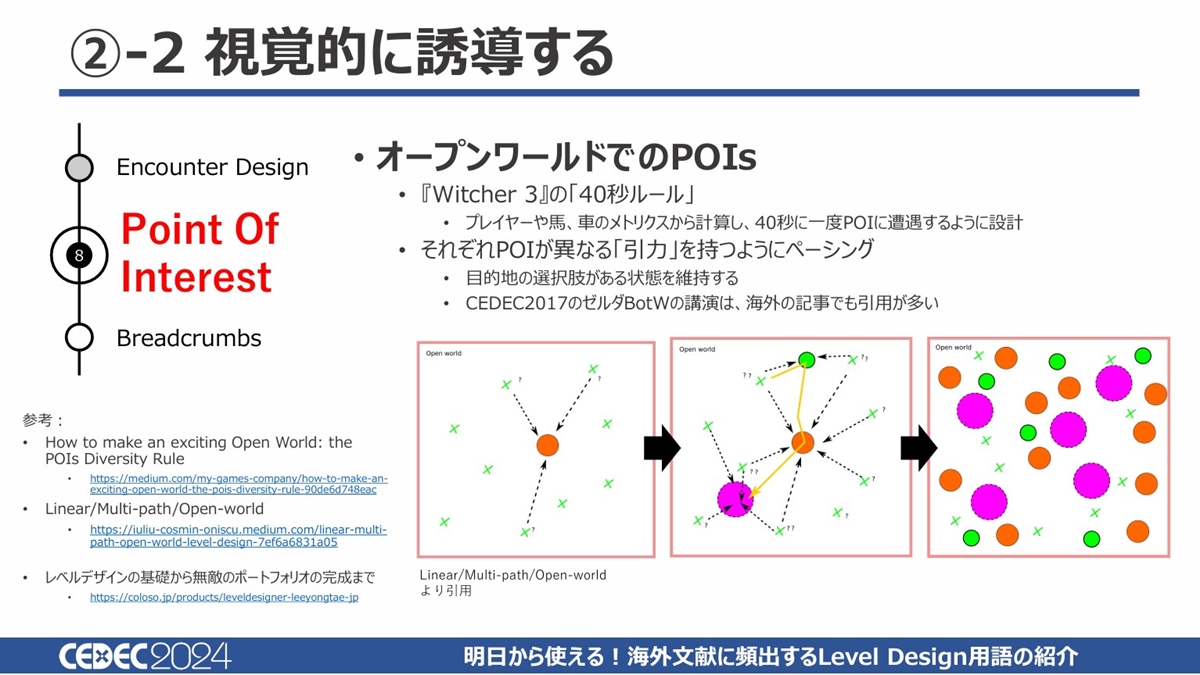

『ウィッチャー3 ワイルドハント』では40秒に1度POIを表示するというルールが定められており、プレイヤーの移動手段が徒歩・乗馬と変化してもPOIを見つけられるよう移動速度から計算して設計しています。

左図の緑のX印がプレイヤーでオレンジの円がPOI。この状態では選択肢がなく、探索している実感が得られない。中央の図、右の図のように、より強い吸引力のあるPOI(紫の円)・弱い吸引力のPOI(黄緑の円)があるとプレイヤー自身による選択が可能になり、探索の実感が得られる

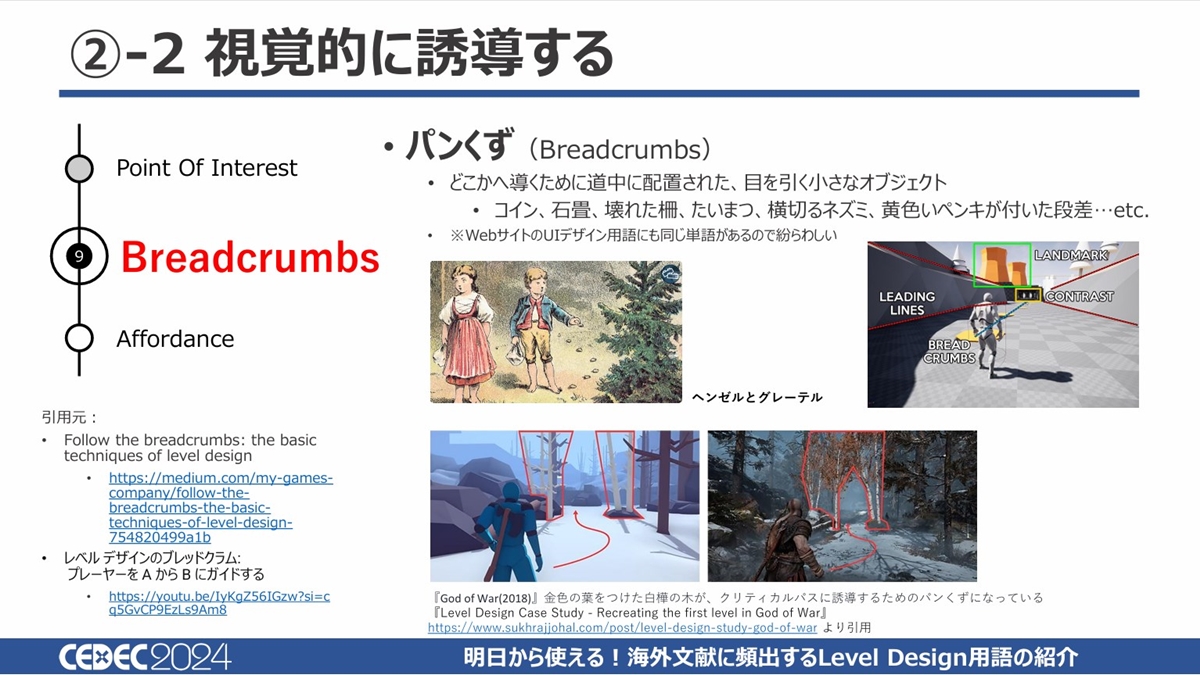

【Breadcrumbs】迷子を防ぐ道中の目印

「Breadcrumbs」は道中に配置される小さなオブジェクトを指し、童話「ヘンゼルとグレーテル」で道に迷わないようにパンくずを落としたことに由来しています。Webページ関連でも同じ意図で使われる言葉ですが、迷わないように目印をつくるという意味を持ちます。

『God of War』では金色の葉をつけた白樺の木がパンくずになっていて、森の中を迷わず進むことができる(下段の図)

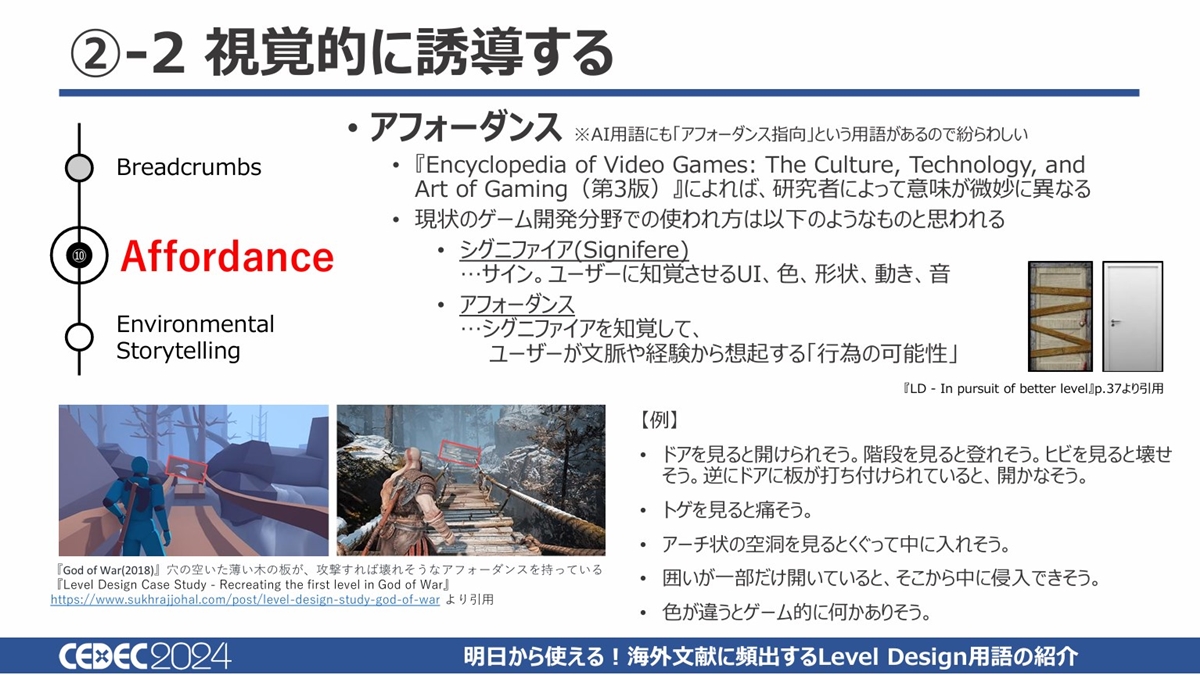

【Affordance】サインからプレイヤーが想起する行為や可能性

やや複雑な概念の「Affordance」は、研究者によって意味が微妙に異なる言葉です。知久氏の調査によると、Signifere(≒サイン)を見たユーザーが自身の経験や文脈から想起する行為、可能性を指すとのことです。Signifereは色や形状が目立つ、音が出るなどの手段でユーザーに知覚させるものを指します。

Affordanceの例としては、「板が打ち付けられているドアは開かない」と想像することや、「トゲがあれば痛い」、「ヒビが入った壁は壊れそう」といったものが挙げられます。知久氏自身の経験では、ただ単に坂を配置するより、階段と手すりを配置したほうが登るユーザーが増えたとのことです。これはAffordanceを効果的に利用した例と言えそうです。

用語の解説:③インタラクティブに物語や世界観へアクセス

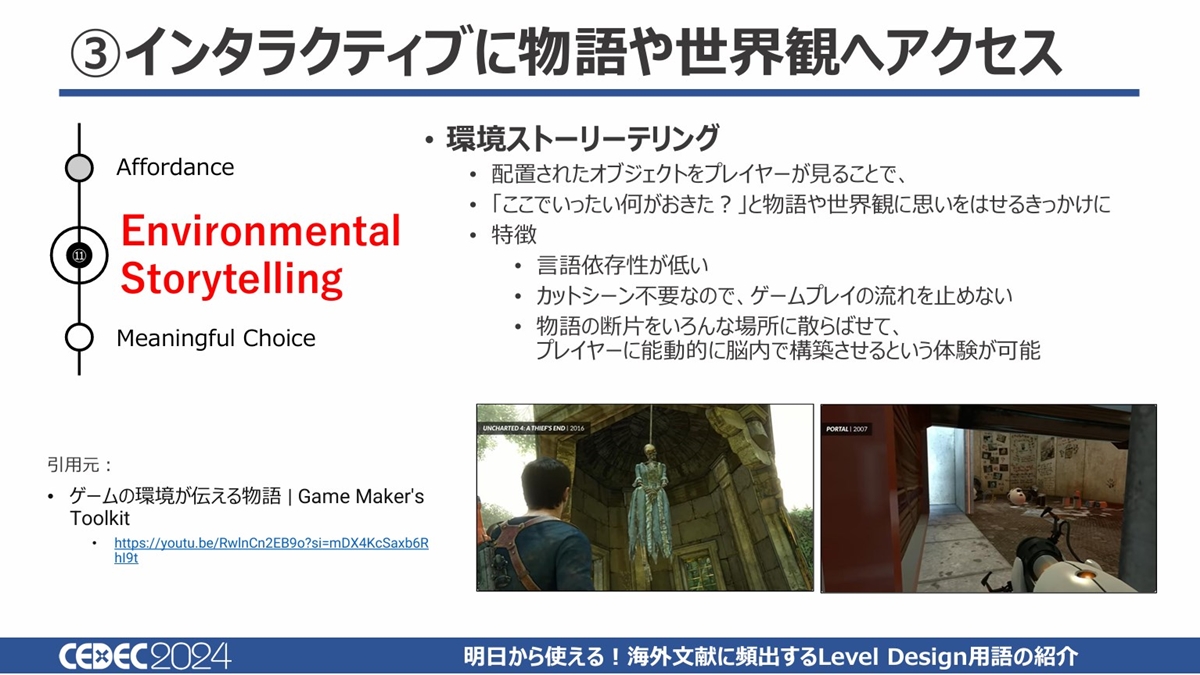

【Environmental Storytelling】物や状況から起きたことを考察

「Environmental Storytelling」は、日本語では環境型ストーリーテリングとも言われ、ゲーム中に配置されたオブジェクトを見て「ここで一体何が起きたのか、物語や世界観を想像するきっかけになる要素」です。文字ではなく、場面そのものでユーザーに想像をさせることが特徴で、『The Last of Us』の首吊りシーンなどがその例に挙げられます。

言語依存性が低く、カットシーンがないために体験の流れを止めないといった特徴があります。断片的に配置することで、プレイヤーにストーリーを能動的に理解させる体験をもたらすことも可能です。

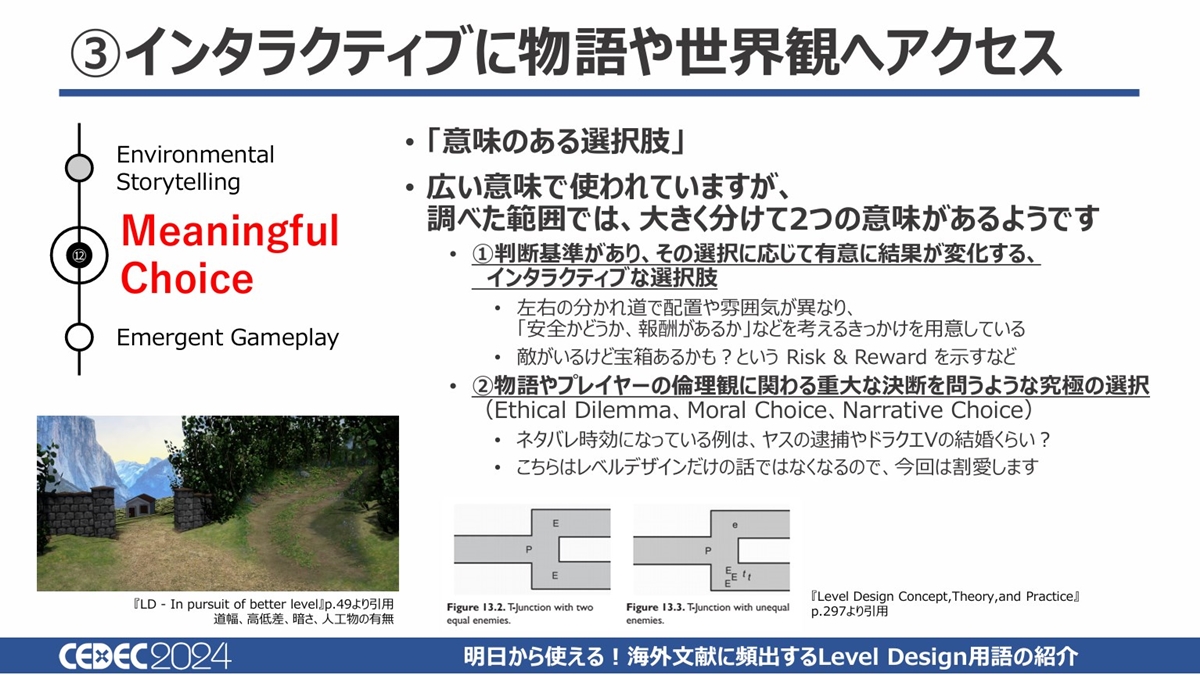

【Meaningful Choice】インタラクティブ性のある選択/プレイヤーに問われる究極の選択

広い意味がある単語の「Meaningful Choice」。知久氏によると大きく分けて2つの意味があるとのこと。

1つは判断基準が存在し、選択に応じて結果が変化するインタラクティブな選択肢のこと。例えば、分かれ道の片方には多数の敵が、もう片方には少ない敵がいるとします。プレイヤーは「敵が多いから、宝箱などの報酬があるのでは?」「敵の少ないほうは行き止まりで、敵の多いほうの奥に正解ルートがあるのでは?」と、さまざまに想像を巡らせることができます。考えるきっかけを与えることで、選択肢がインタラクティブなものとして機能します。

もう1つは、物語やプレイヤーの倫理観などを問う究極の選択です。『ドラゴンクエストV 天空の花嫁』の結婚などを知久氏は例に挙げています。文献によってEthnical Dilemma、Moral Choice、Narrative Choiceなど、さまざまな言葉で表現されます。

Meaningful Choiceは文脈によりどちらの意味で使っているのか判断が必要です。

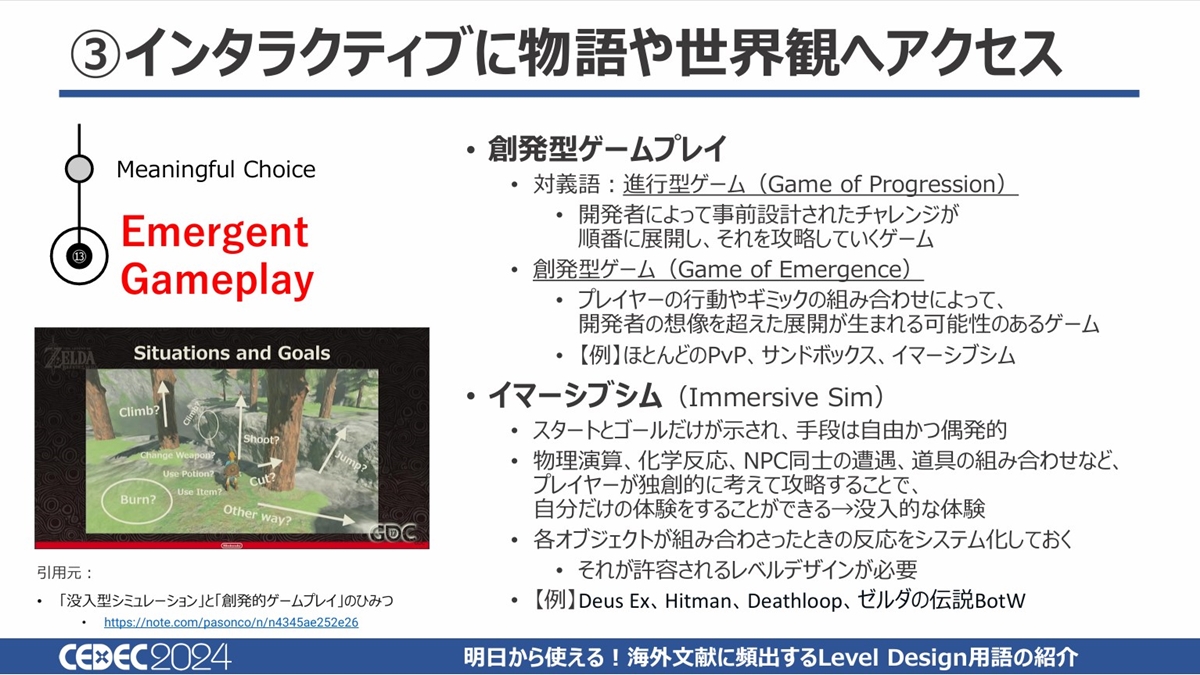

【Emergent Gameplay】ゲームの限界をプレイヤーが決める

「Emergent Gameplay」は、プレイヤーの行動やギミックの組み合わせによって開発者の想像を超えた展開が生まれるゲームを指し、PvPやサンドボックスなどのほかImmersive Simと呼ばれるジャンルも含まれます。

対義語は進行型ゲーム(Game of Progression)と言われ、開発者によって事前設計されたチャレンジが順番に展開するゲームです。

Immersive Simはスタートとゴールが提示され、プレイヤーの手段は自由で偶発的になっています。物理演算や化学反応、道具の組み合わせなどによって自分だけの没入的な体験が可能になるゲームで、例として『ヒットマン』『DEATHLOOP』『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』などが挙げられます。

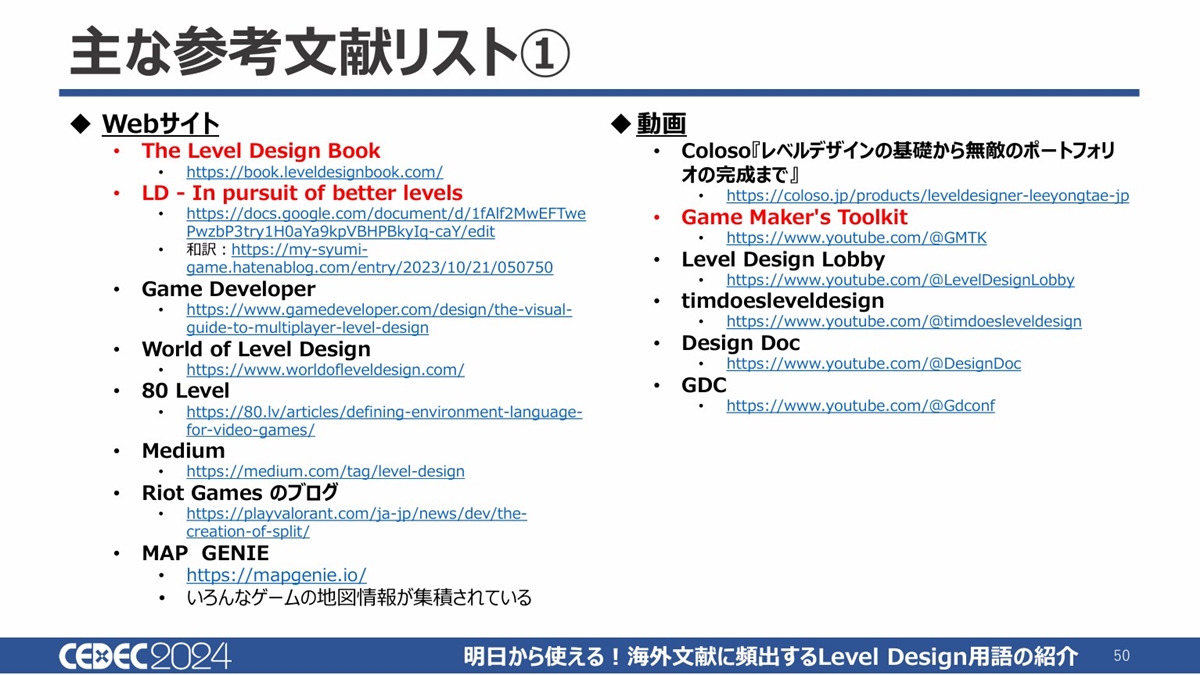

最後に、知久氏からさまざまな参考文献が紹介されました。中でもおすすめしたいのは、3冊の書籍とのこと。

- 『ゲームデザイナーのための空間設計 : 歴史的建造物から学ぶレベルデザイン』(※絶版。リンク先は2025年3月下旬発売予定の改訂第2版の情報)

- 『「レベルアップ」のゲームデザイン ―実戦で使えるゲーム作りのテクニック』

- 『3Dゲームをおもしろくする技術』

知久氏は「日本のレベルデザイナーもどんどん交流して技術を高めあっていきたい」とし、本講演を締めくくりました。

知久 温(テトラポッド葉山) 氏 Xアカウント明日から使える!海外文献に頻出するLevel Design用語の紹介 - CEDEC20245歳の頃、実家喫茶店のテーブル筐体に触れてゲームライフが始まる。2000年代にノベルゲーム開発を行い、異業種からゲーム業界に。ゲームメディアで記事執筆を行いながらゲーム開発にも従事する。

関連記事

注目記事ランキング

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

連載・特集ピックアップ

西川善司が語る“ゲームの仕組み”の記事をまとめました。

Blenderを初めて使う人に向けたチュートリアル記事。モデル制作からUE5へのインポートまで幅広く解説。

アークライトの野澤 邦仁(のざわ くにひと)氏が、ボードゲームの企画から制作・出展方法まで解説。

ゲーム制作の定番ツールやイベント情報をまとめました。

GAME CREATORS CONFERENCE ’25で行われた講演レポートをまとめました。

GDC 2025で行われた講演レポートをまとめました。

UNREAL FEST 2024で行われた講演レポートやインタビューをまとめました。

東京ゲームショウ2024で展示された作品のプレイレポートやインタビューをまとめました。

CEDEC2024で行われた講演レポートをまとめました。

BitSummitで展示された作品のプレイレポートをまとめました。

ゲームメーカーズ スクランブル2024で行われた講演のアーカイブ動画・スライドをまとめました。

CEDEC2023で行われた講演レポートをまとめました。

東京ゲームショウ2023で展示された作品のプレイレポートやインタビューをまとめました。

UNREAL FEST 2023で行われた講演レポートをまとめました。

BitSummitで展示された作品のプレイレポートをまとめました。

ゲームメーカーズ スクランブルで行われた講演のアーカイブ動画・スライドをまとめました。

UNREAL FEST 2022で行われた講演レポートやインタビューをまとめました。

CEDEC2022で行われた講演レポートをまとめました。

Xで最新情報をチェック!