2024年9月26日(木)から29日(日)の4日間、幕張メッセで開催されている『東京ゲームショウ 2024』。展示されたゲームの中から、今回は「講談社ゲームクリエイターズラボ」所属メンバー 127号室氏が開発するゲーム『Legacy Code』を紹介します。パーツを組み上げて独自の生き物を作るという一風変わったコンセプトを持つ同タイトルの開発経緯や、独自開発のアニメーション生成システムなどについて聞きました。

TEXT / 浜井 智史

目次

好きなパーツで自由な「メカニマル」を組み上げよう!

(画像は講談社クリエイターズラボ公式サイトより引用)

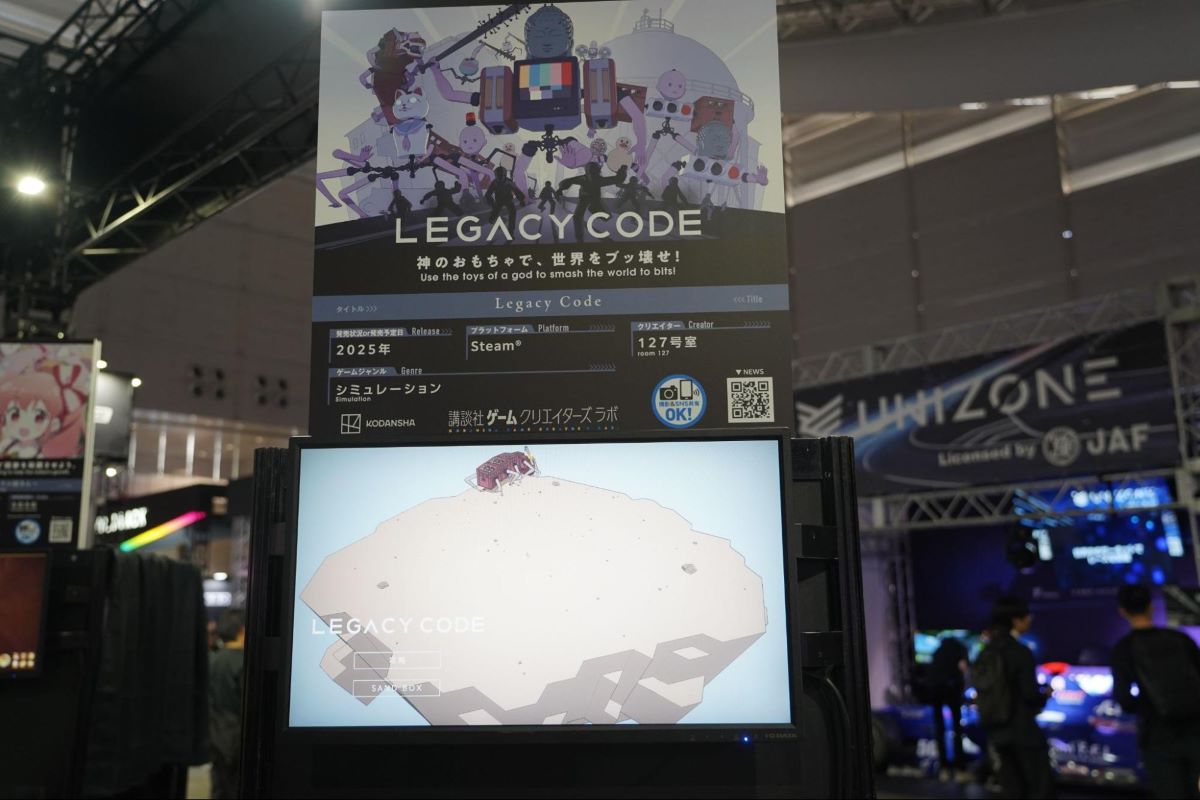

『Legacy Code』は、講談社が展開しているインディーゲーム支援プロジェクト「講談社ゲームクリエイターズラボ」のラボメンバーである127号室氏が開発したゲームタイトルです。

キャッチコピーは「神のおもちゃで、世界をブッ壊せ!」。ジャンルは「シミュレーション」「タワーディフェンス」「アクション」「コミュニケーション」など、掲載媒体によりさまざま。一体どのようなゲームなのでしょうか。

本作は「ゲームクリエイターズラボオーディション Vol.2」への応募を経てラボメンバーに選出されています。同ラボのXアカウントで公開されている本作のPVを見ると、謎の生き物が建造物を打ち壊す様子が確認できます。

『Legacy Code』紹介映像(動画は講談社ゲームクリエイターズラボ公式Xより引用)

事の真相を確認するべく、筆者は今回の「東京ゲームショウ2024」の試遊ブースにて、デモゲームを拝見しました。

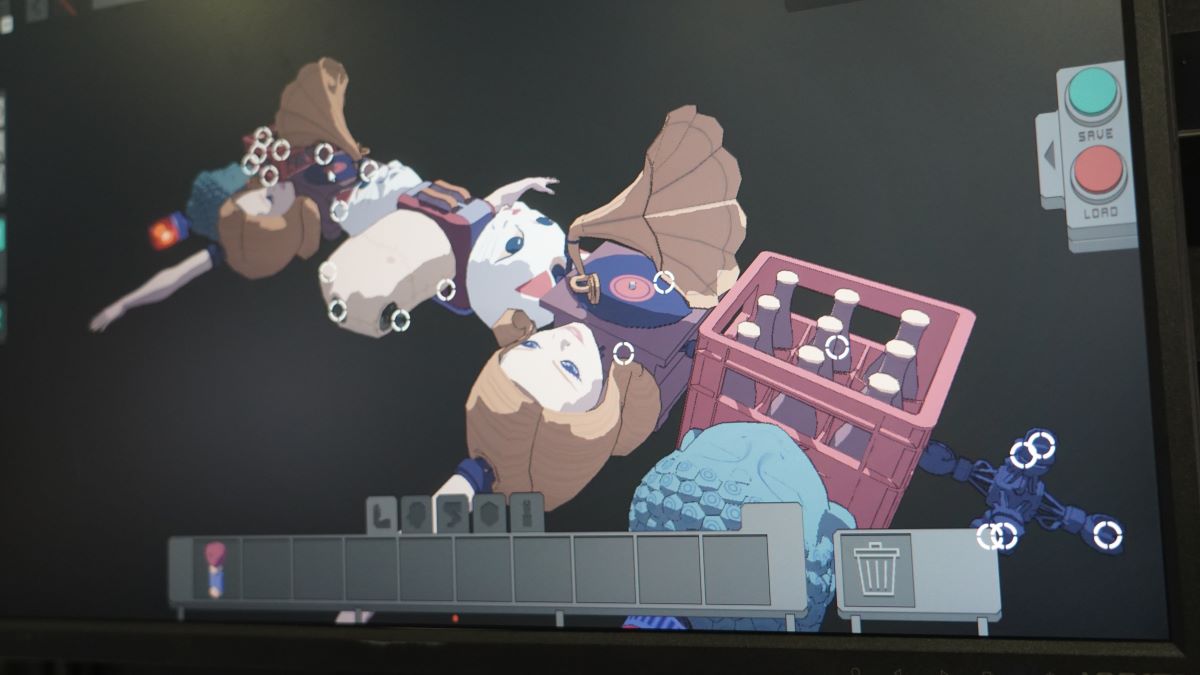

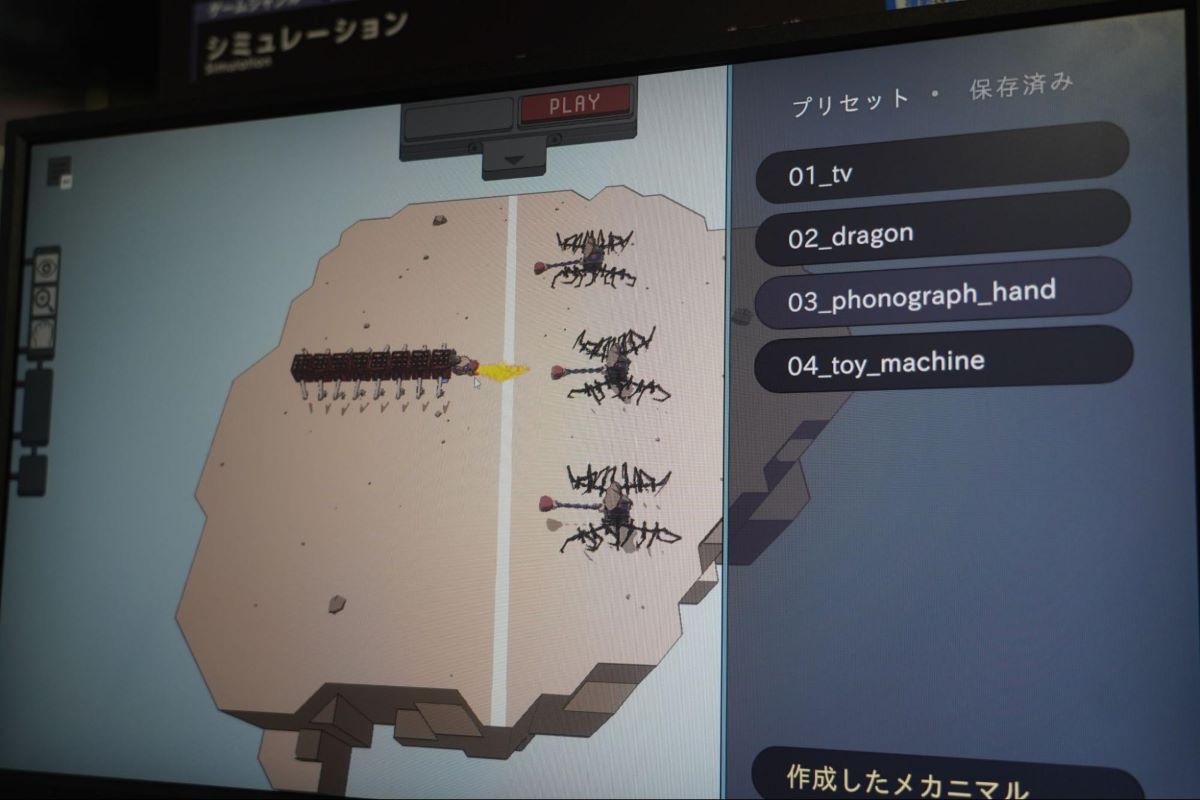

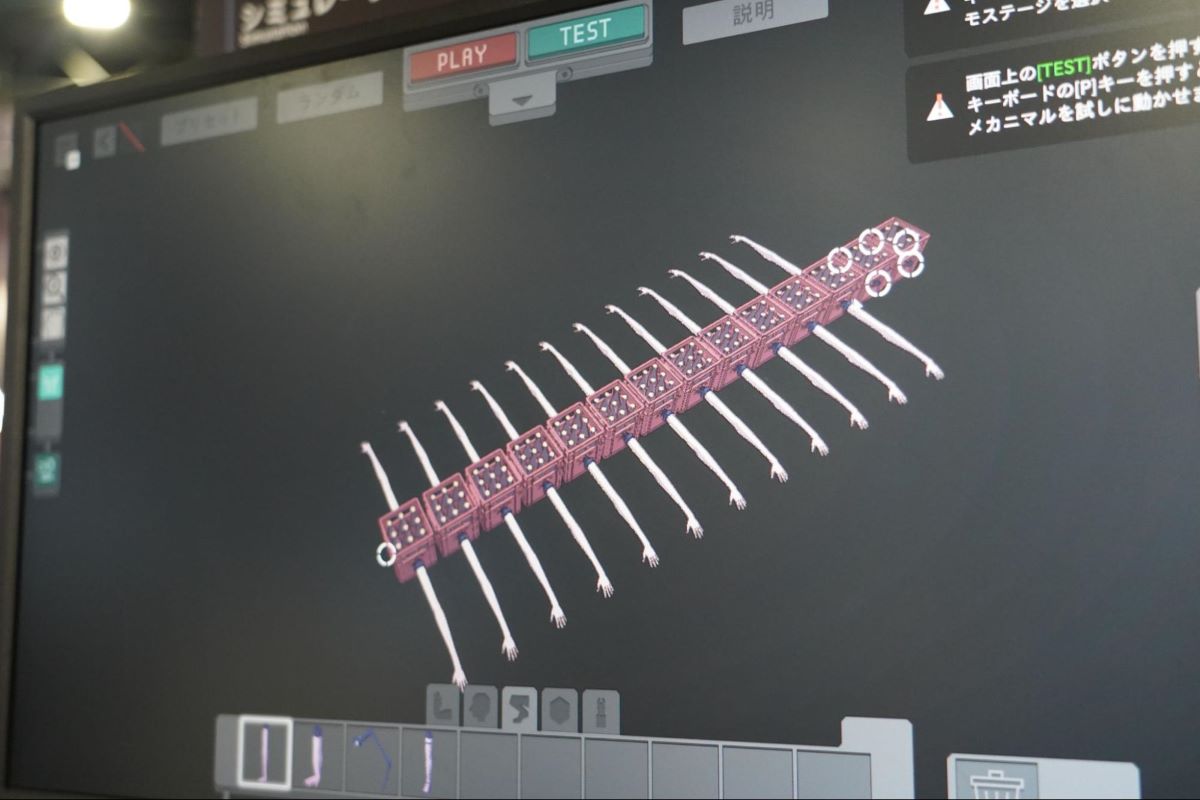

本作は、好きなパーツを組み合わせてオリジナルの生き物「メカニマル」を作り、自由に動かせるゲームです。パーツの種類は物体や機械の部品、さらには人間の手足や動物の一部など多種多様です。

組み合わせ方にルールはなく、発想の赴くままにパーツをつなぎ合わせることができます。

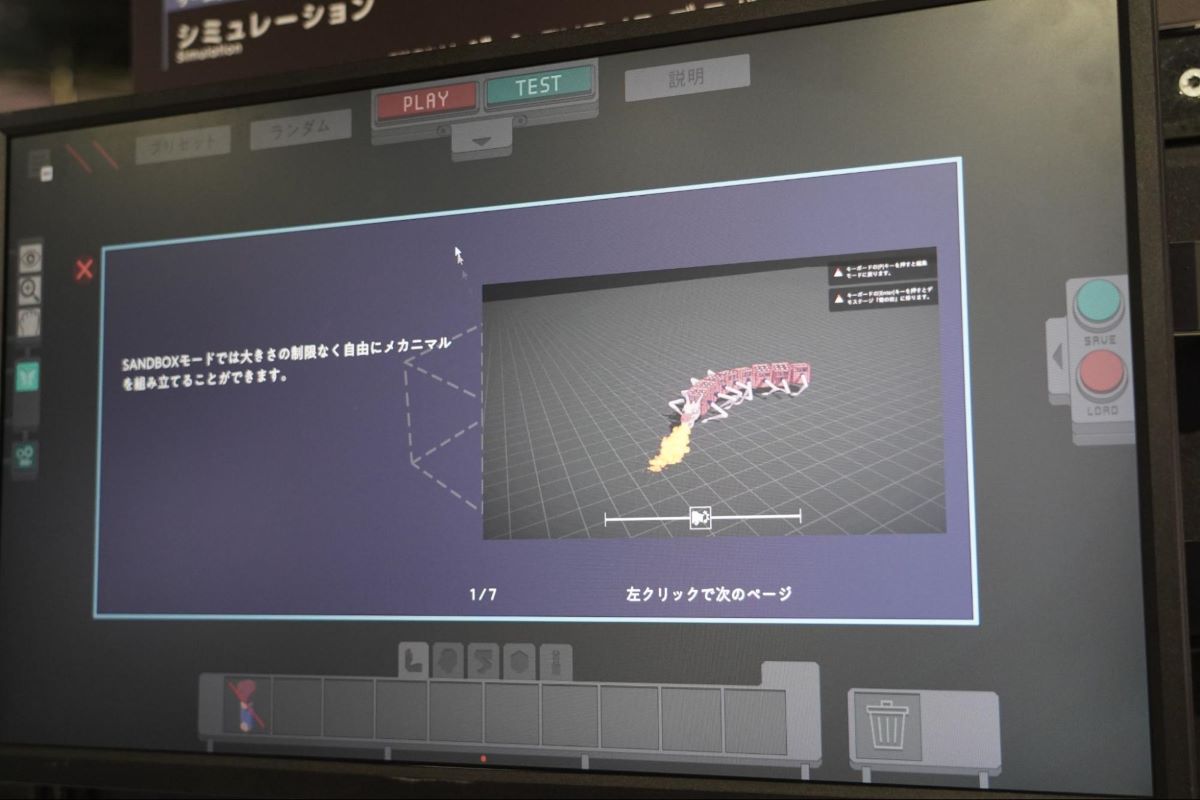

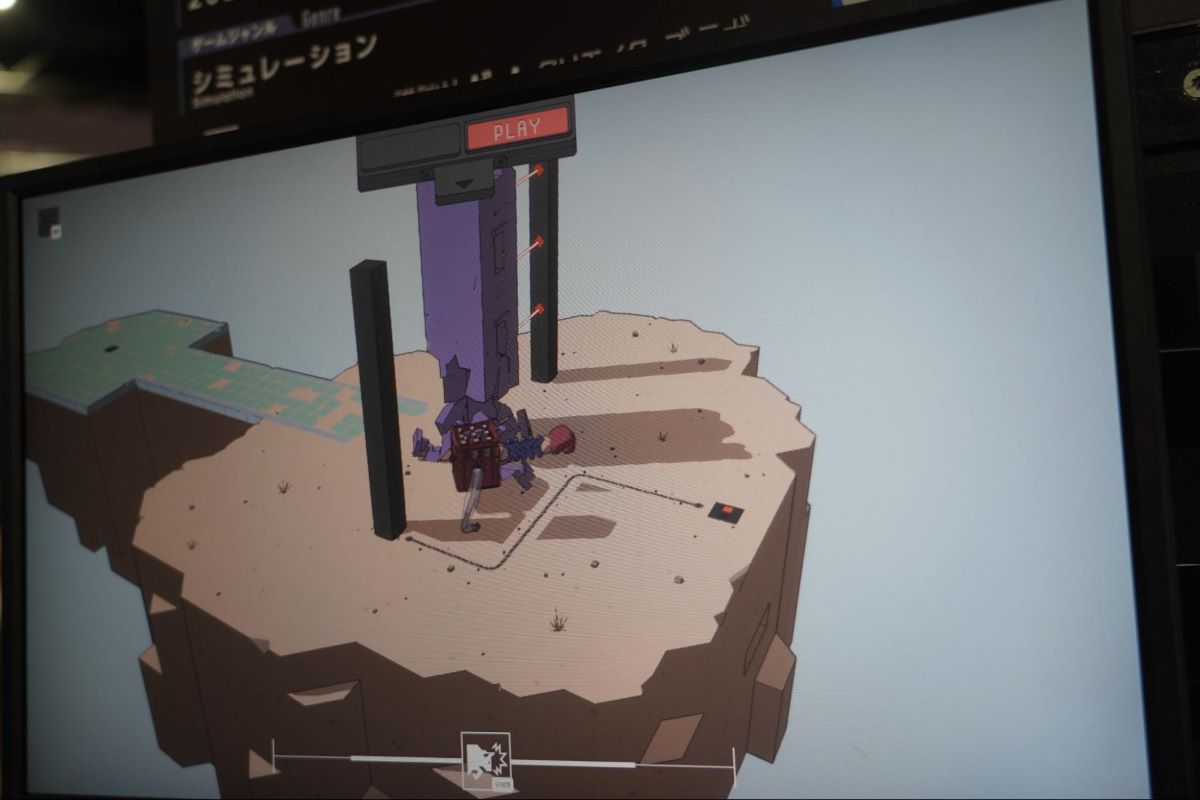

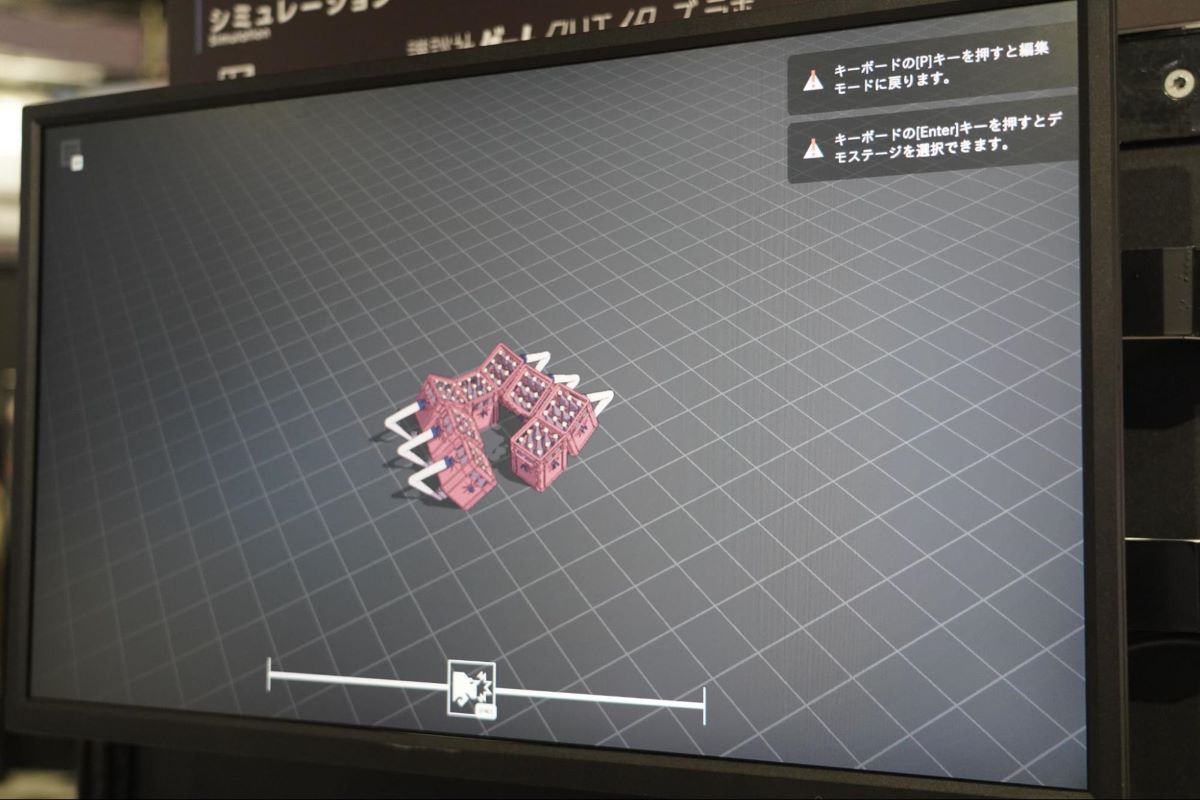

完成したメカニマルを実際に動かしてみましょう。試遊版では、「建造物の破壊」「メカニマル同士のバトル」という2種類の遊びが用意されていました。

これらの機能でメカニマルの挙動を楽しむこともできますが、本作の胆は生き物を作る工程そのものにあります。

メカニマル作成の基本構造は、物体を組み上げて作成したボディをベースとして、重力に対して垂直抗力を与えるパーツ「足」「プロペラ」などを取り付けるというもの。組み合わせの自由度は高く、何をどんな風にくっ付けても、たとえ足が1本だけでも問題なく動作します。

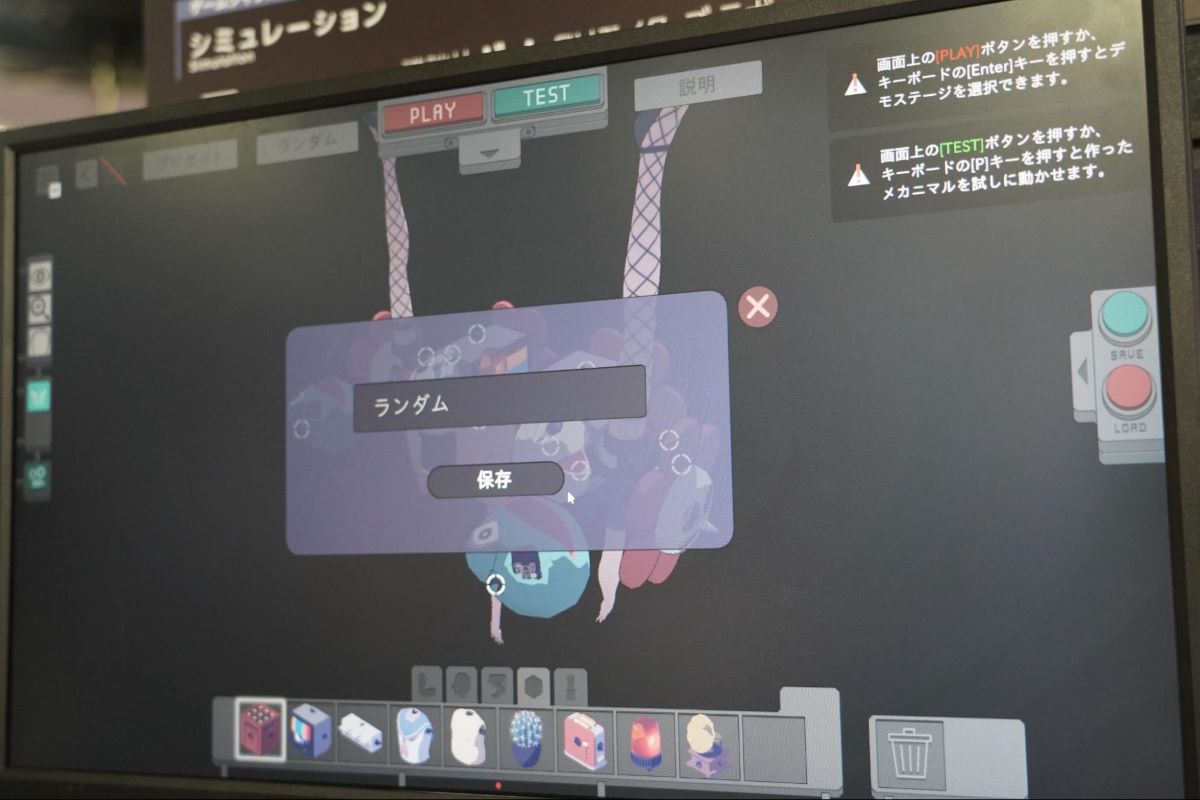

完成したメカニマルのデータは「SAVE」で保存し、再び読み込むことも可能です。

試遊版では画面下部にパーツ一覧が並んでおり、自由に選択して組み立てられます。

今後の想定としては、建造物の破壊やバトル機能を発展させ、オブジェクトや敵から素材を入手する収集要素の実装を検討中とのこと。

現時点では一応「シミュレーションゲーム」とされている本作ですが、開発者の127号室氏いわく、本作の中核はどんな形状の生き物でも動作するアニメーション技術の実装というコンセプトにあり、今後どのようなゲーム性に発展していくかは未知数とのこと。

本作はこれまで、127号室氏が作りたい要素を形にする技術デモの側面が強かったといいます。「東京ゲームショウ2024」以前はゲームとしての体裁が整っていなかった本作をイベント当日までに遊べる形へ持っていくことも1つのマイルストーンだったそうです。

建造物の破壊やバトル要素も試作過程の一部に過ぎず、メカニマルの作成やアニメーション技術が生かせるゲーム形式を模索しているといいます。

たとえ足1本でも歩き始める。あらゆる形状でも物理駆動を可能にする、独自のアニメーション生成システム

本作のアニメーション技術においては、開発者の127号室氏が独自に生み出したオリジナルのアニメーション生成システム「マリオネットエンジン」が搭載されているといいます。

このシステムの詳細について、127号室氏より解説をいただきました。

127号室氏Xアカウント アイコン画像(画像は同氏のXアカウントより引用)

本作の開発にはUnityが用いられています。3DモデルはBlenderで自作しており、足音など効果音はフリー素材を借りているそうです。

メカニマルの基本的な連結機能はPhysXにより実現しています。ただ、Unity標準搭載の物理シミュレーションだけでは理想的な動きが実現しづらいため、自作のアニメーション機能も導入しています。

メカニマルが動く際、物体をジョイントで接合した集合体が連動して動くシステムが使用されていますが、Unityの機能的に64個の物体をつなげるとそれ以上は演算ができなくなります。

また、循環する接続が不可能なことも難点だといいます。

本作においてパーツを組み合わせる際、本体となる物体に付属のパーツが取り付けられる仕組みを取っていますが、輪っかのようにつなげようとすると親と子の関係性に不具合が発生するため、接続できません。

こうした課題を解消するため、全てを物理演算に委ねるのではなく、ある程度自前の機能を制作してアニメーションを補完しているといいます。

本作も選出された「講談社ゲームクリエイターズラボ」は、ゲーム開発を「編集部」がサポート。新たな形の創作支援プロジェクト

127号室氏が所属しているという「講談社ゲームクリエイターズラボ」はどのようなプロジェクトなのか、会場では講談社編集部の方からお話を伺うことができました。

本プロジェクトは、漫画や小説などで取り組んできた「編集部」としての活動をゲーム開発に取り入れたものだといいます。講談社の編集部内に「開発室」が設置され、開発者それぞれに担当者が付くシステムです。

「面白いって何だろう」を突き詰めることから始めるという本プロジェクト。開発者の方々が今後どのようなモノづくりを続けていくのか、クリエイターの将来を視野に入れたサポートを実施しています。

(画像は講談社クリエイターズラボ公式サイトより引用)

開発者1名(1グループ)につき2名の担当者が付き、打ち合わせの場を設けるなどして開発者をサポートし、作品のリリースを目指します。

127号室氏が編集部を訪れるのは基本的に週1回ペースでしたが、今回の「東京ゲームショウ2024」直前は1週間ほど泊まり込んで開発に専念したそうです。ときには、編集部の方がオフィスを去ってから翌日までの間に新機能を完成させたこともあったといいます。

同氏は過去4回ラボに応募しています。第1期では、作りたいゲームの理念をまとめた企画書のみの応募だったそうです。3回目の応募の際は、ロボットのアニメーションに関するデモ作品を提出したとのこと。

This is a prototype of creature assembly system we made. Creature movements use only procedural animation.#madewithunity #unity #indiegamedev #gamedev #indiedev pic.twitter.com/mbGlHhNV3P

— 127号室 (@room_127_lc) September 18, 2022

本作は2025年をめどにSteamでのリリースを予定しています。

今後の展望について127号室氏は、リリースを目指すのはもちろんのこと、マルチプレイ機能を実装したいと述べていました。試作機能としては去年の時点で存在していたそうですが、同期の面で問題が生じていたとのこと。製品版で搭載できるよう開発を進めていきたいと語っていました。

127号室氏 Xアカウント東京ゲームショウ2024公式サイトゲームメーカーズで編集や諸業務に携わっています。『星のカービィ』シリーズと『ポケモン不思議のダンジョン』シリーズが好きです。

関連記事

注目記事ランキング

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

連載・特集ピックアップ

西川善司が語る“ゲームの仕組み”の記事をまとめました。

Blenderを初めて使う人に向けたチュートリアル記事。モデル制作からUE5へのインポートまで幅広く解説。

アークライトの野澤 邦仁(のざわ くにひと)氏が、ボードゲームの企画から制作・出展方法まで解説。

ゲーム制作の定番ツールやイベント情報をまとめました。

CEDECで行われた講演のレポートをまとめました。

UNREAL FESTで行われた講演のレポートやインタビューをまとめました。

GDCで行われた講演などのレポートをまとめました。

CEDEC+KYUSHUで行われた講演のレポートやイベントレポートをまとめました。

GAME CREATORS CONFERENCEで行われた講演のレポートをまとめました。

Indie Developers Conferenceで行われた講演のレポートやインタビューをまとめました。

ゲームメーカーズ スクランブルで行われた講演のアーカイブ動画・スライドやレポートなどをまとめました。

東京ゲームショウで展示された作品のプレイレポートをまとめました。

BitSummitで展示された作品のプレイレポートをまとめました。

ゲームダンジョンで展示された作品のプレイレポートをまとめました。

日本と文化が近い中国でゲームを展開するための知見を、LeonaSoftware・グラティークの高橋 玲央奈氏が解説。

インディーゲームパブリッシャーの役割や活動内容などを直接インタビューします。

今日の用語

フォグ(Fog)

Xで最新情報をチェック!