大阪で2022年9月29日と30日、東京で2022年10月14日と15日に開催された『カプコン オープンカンファレンスRE:2022』(いずれも予約制)。前回講演形式で開かれていた本カンファレンスは、今回新たにゲーム制作体験形式に変更されています。カンファレンスの様子やカプコンの独自エンジン「RE ENGINE」について、カプコン基盤技術研究開発部テクニカルディレクターの伊集院 勝氏にインタビューを実施しました。

TEXT / HATA

EDIT / 藤縄 優佑,神山 大輝

カプコンのゲーム制作工程を見て触れて学ぶオープンカンファレンス

会場内では、ゲームの企画立案から製品化に向けた制作工程を切り分け、21種のコンテンツとして展示されていました。

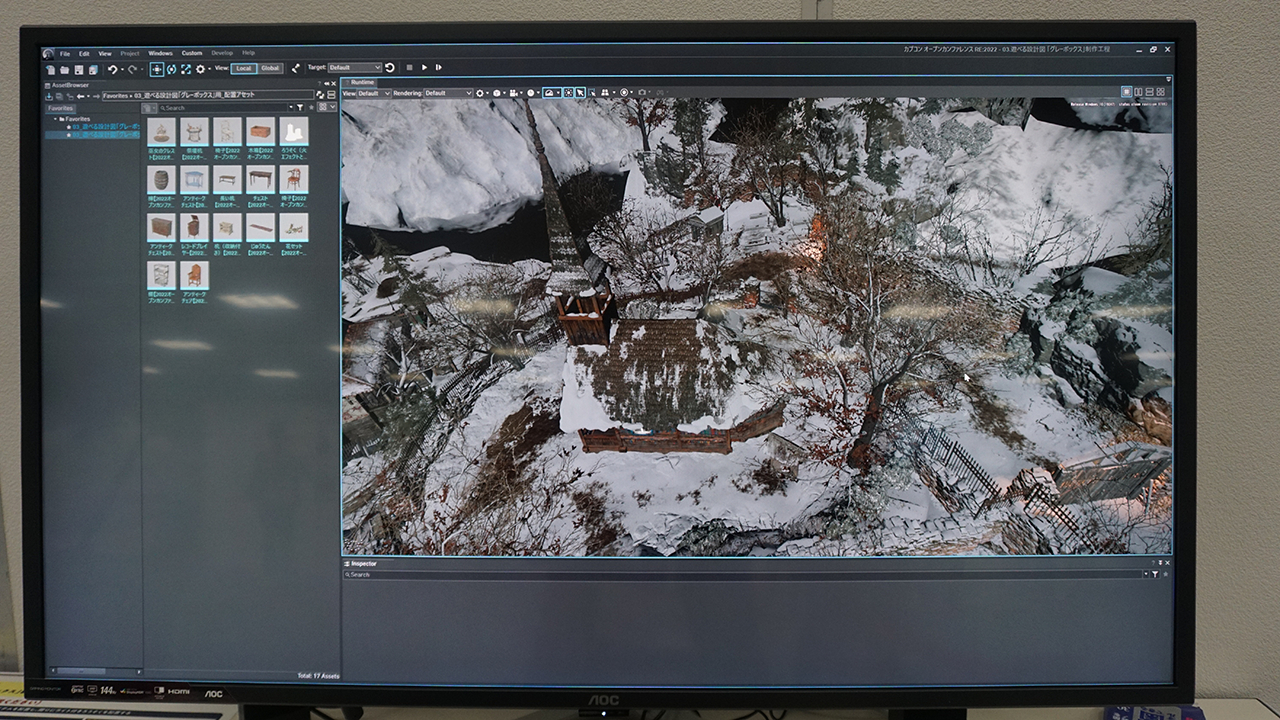

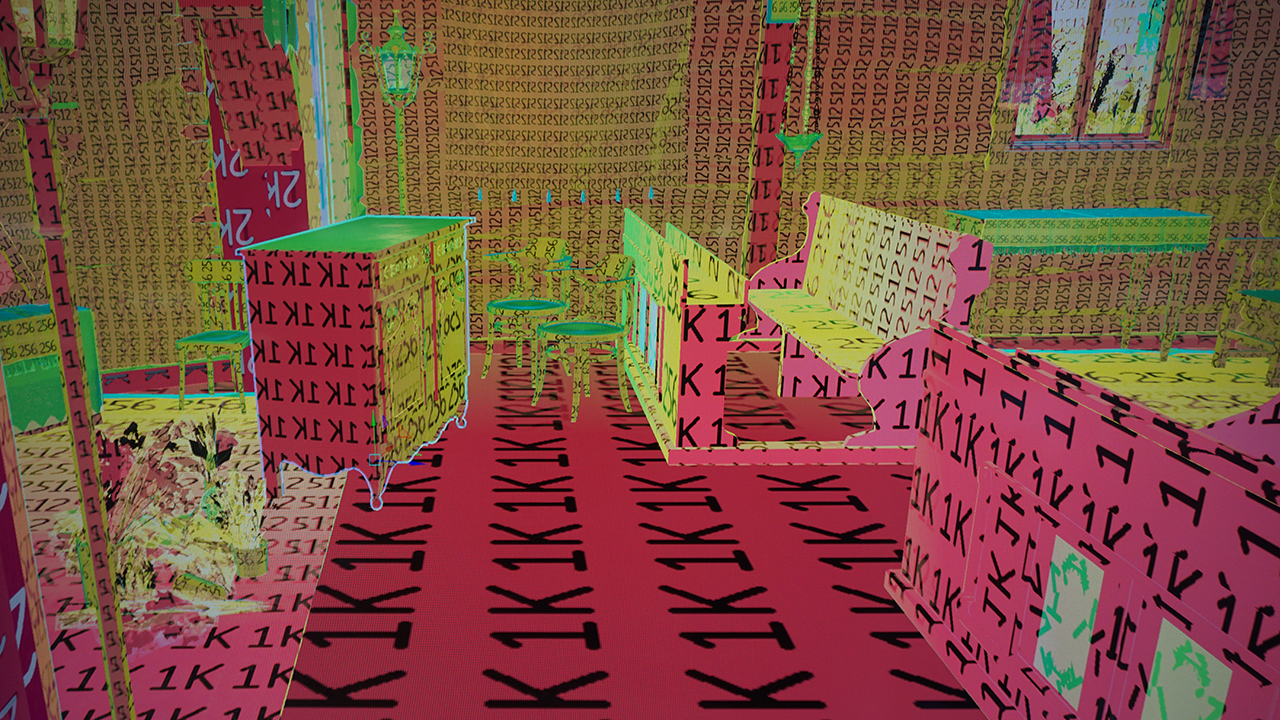

展示されたコンテンツのうち11種が体験可能であり、体験型展示は実際にRE ENGINEに触れながら制作工程を体験できました。RE ENGINEは、他のゲームエンジンを操作した経験がある方にとっては、ある程度スムーズに操作できる印象を受けました。

本記事では展示のなかからいくつかピックアップし、その内容を紹介します。

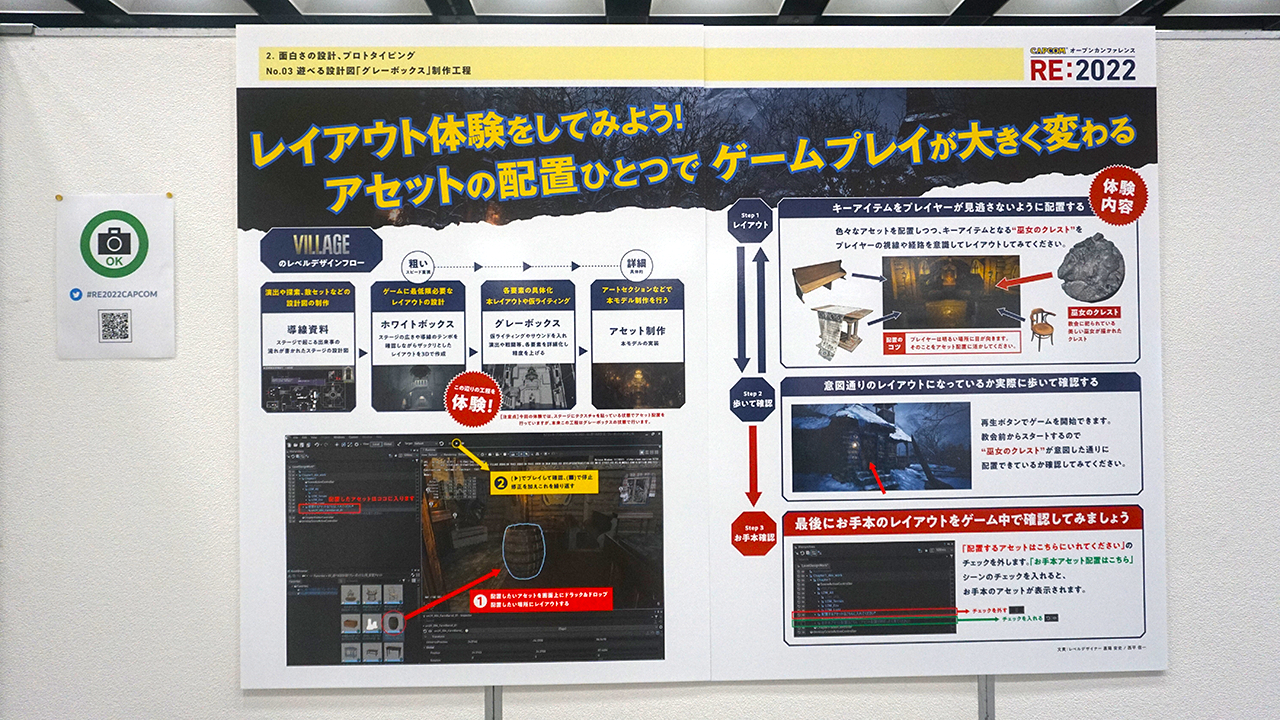

遊べる設計図「グレーボックス」制作工程

ステージ制作工程で仮モデルを使ってゲームの遊び・演出といった要素の設計作業を、カプコンでは「グレーボックス」と名付けています。『遊べる設計図「グレーボックス」制作工程』では、『バイオハザード ヴィレッジ』のアセットを使ってアイテムの配置作業を体験することができました。

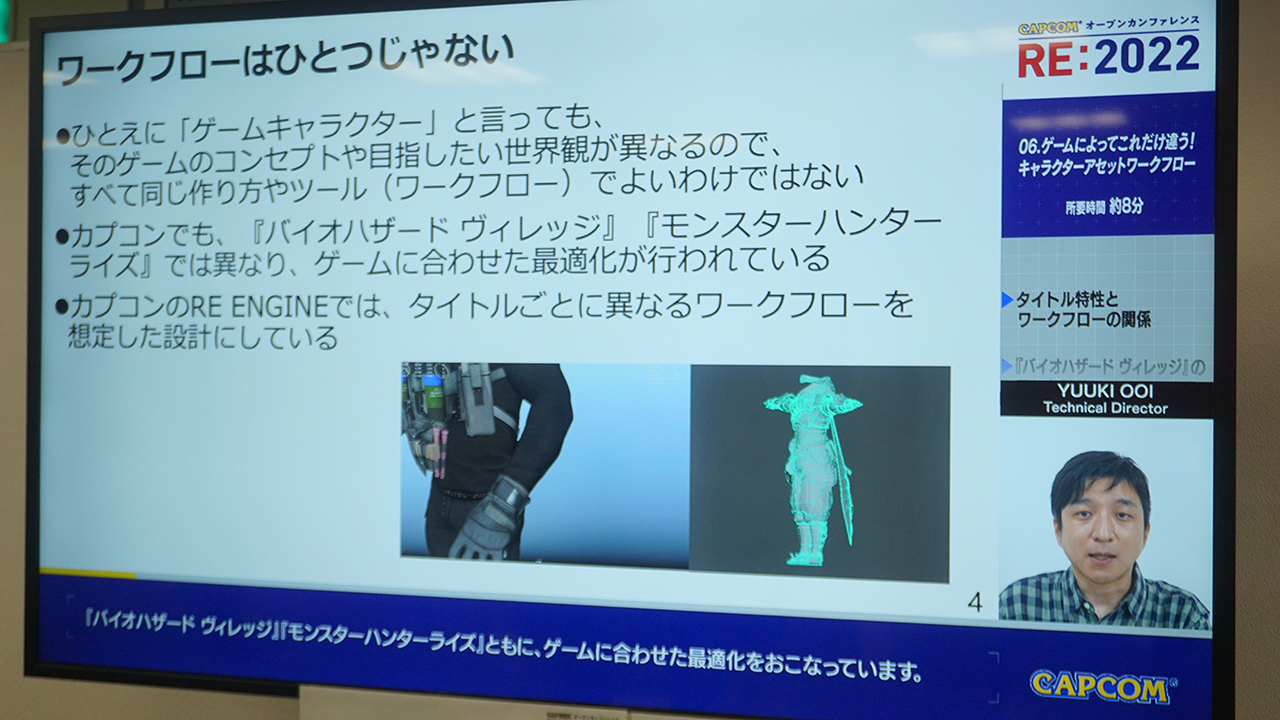

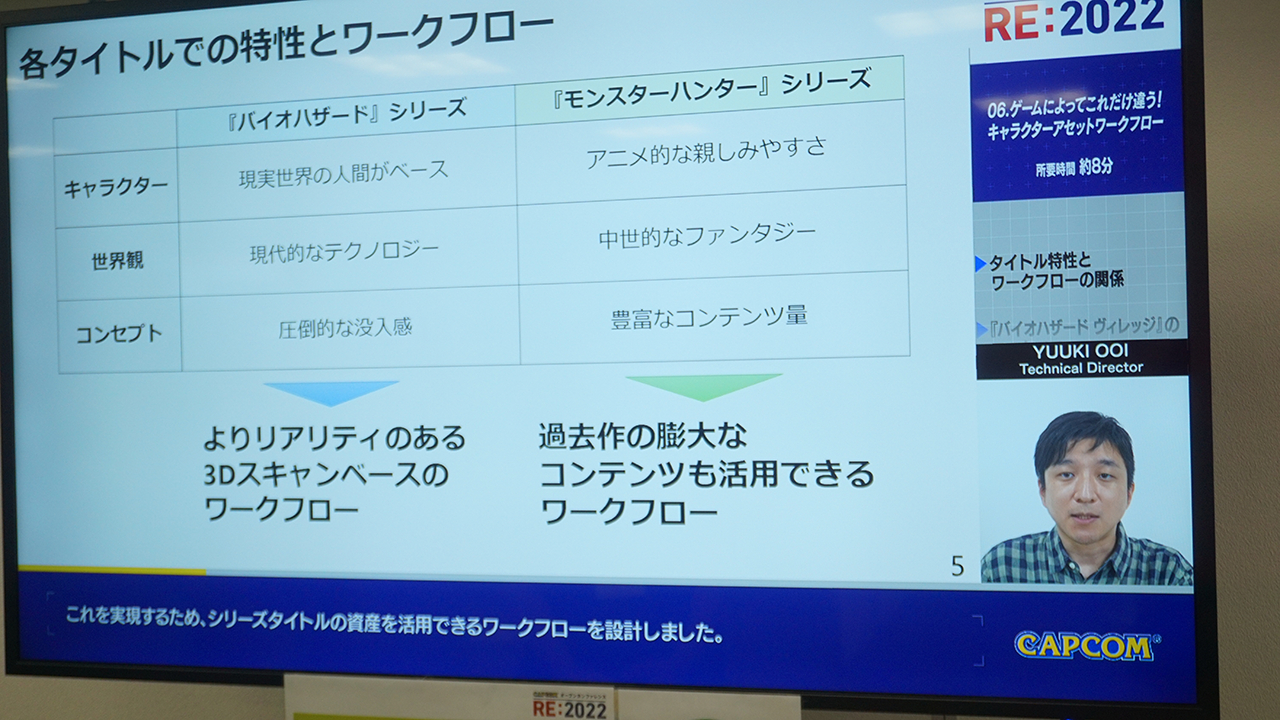

ゲームによってこれだけ違う!キャラクターアセットワークフロー

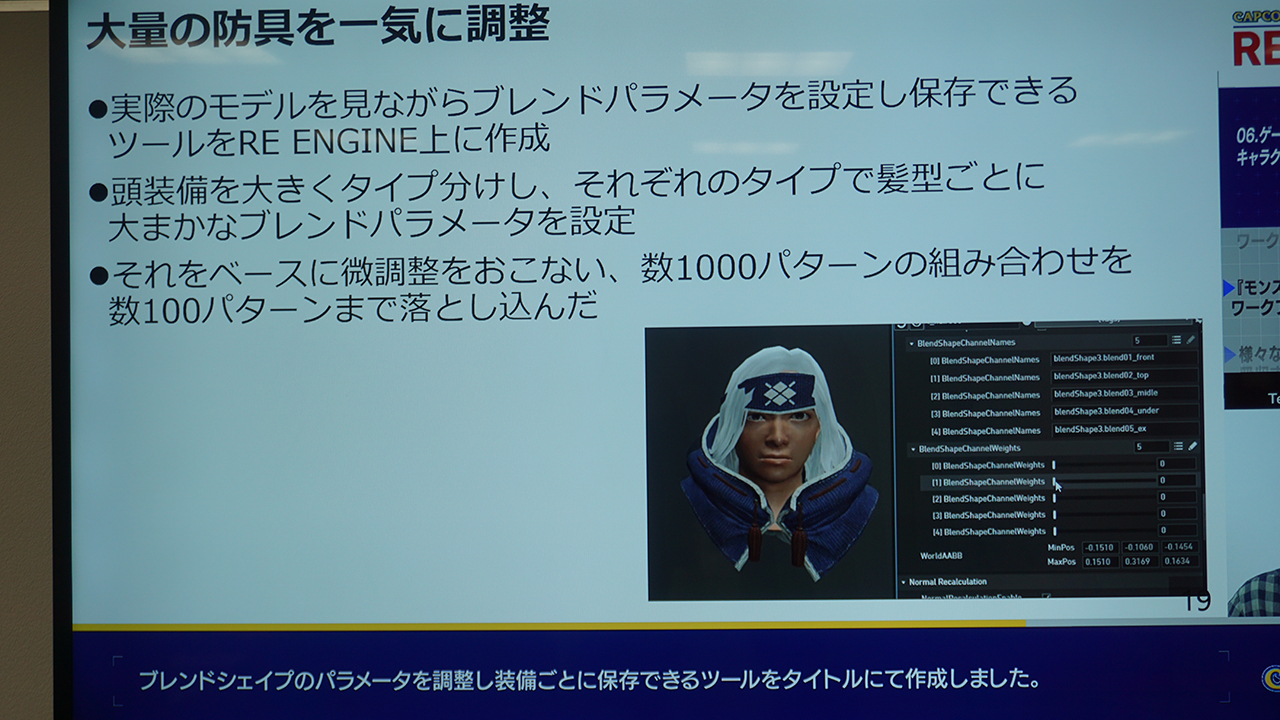

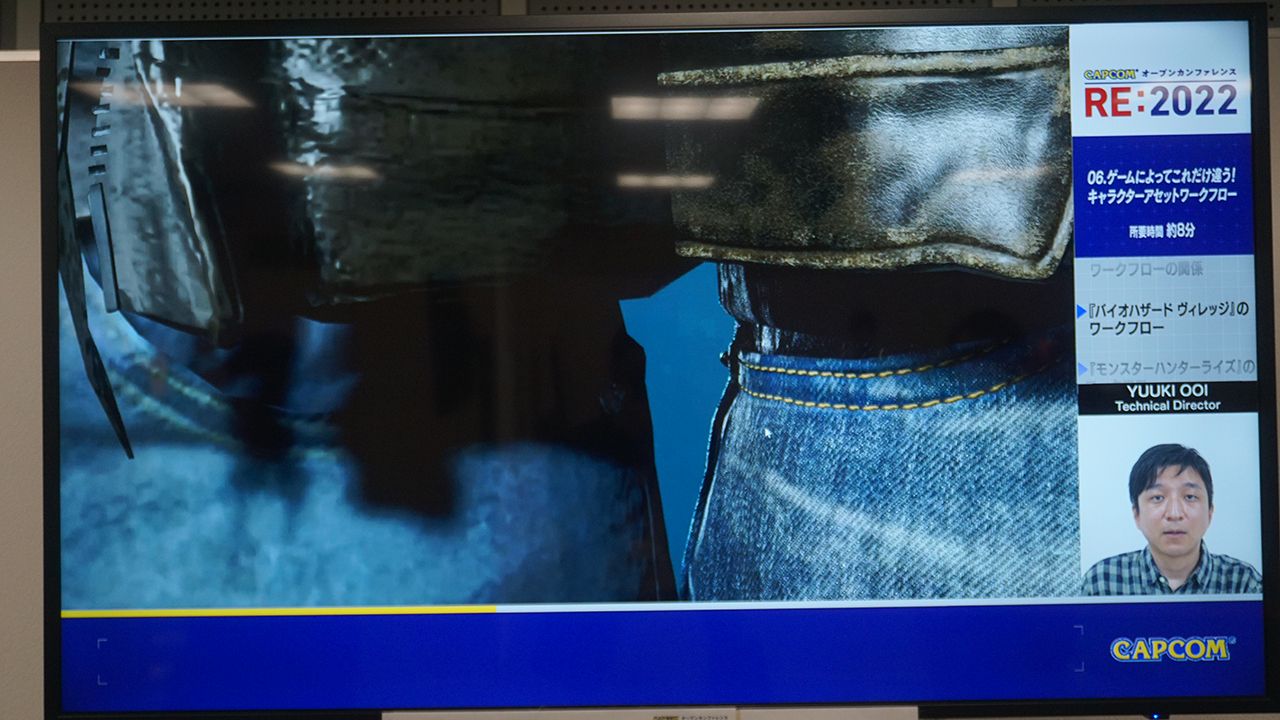

カプコンのキャラクターアセットワークフローはどのタイトルでも同一というわけではなく、タイトルのターゲットや世界観などの特性によって変わります。『ゲームによってこれだけ違う!キャラクターアセットワークフロー』では映像による講演が流れ、『バイオハザード ヴィレッジ』『モンスターハンターライズ』のアセットの活用方法、RE ENGINE上で実際のモデルを見ながらブレンドパラメータを設定・保存できるツールによる時間短縮、カメラアップにも耐えられるディティールなどが語られていました。

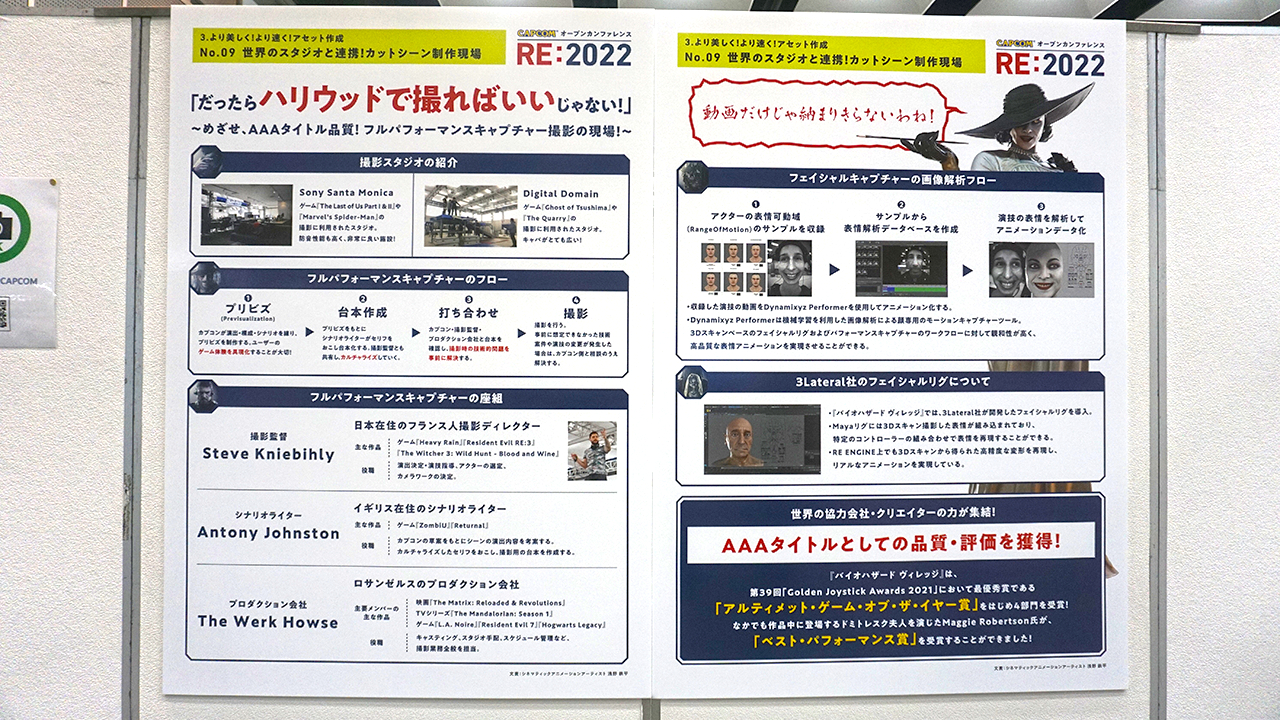

世界のスタジオと連携!カットシーン制作現場

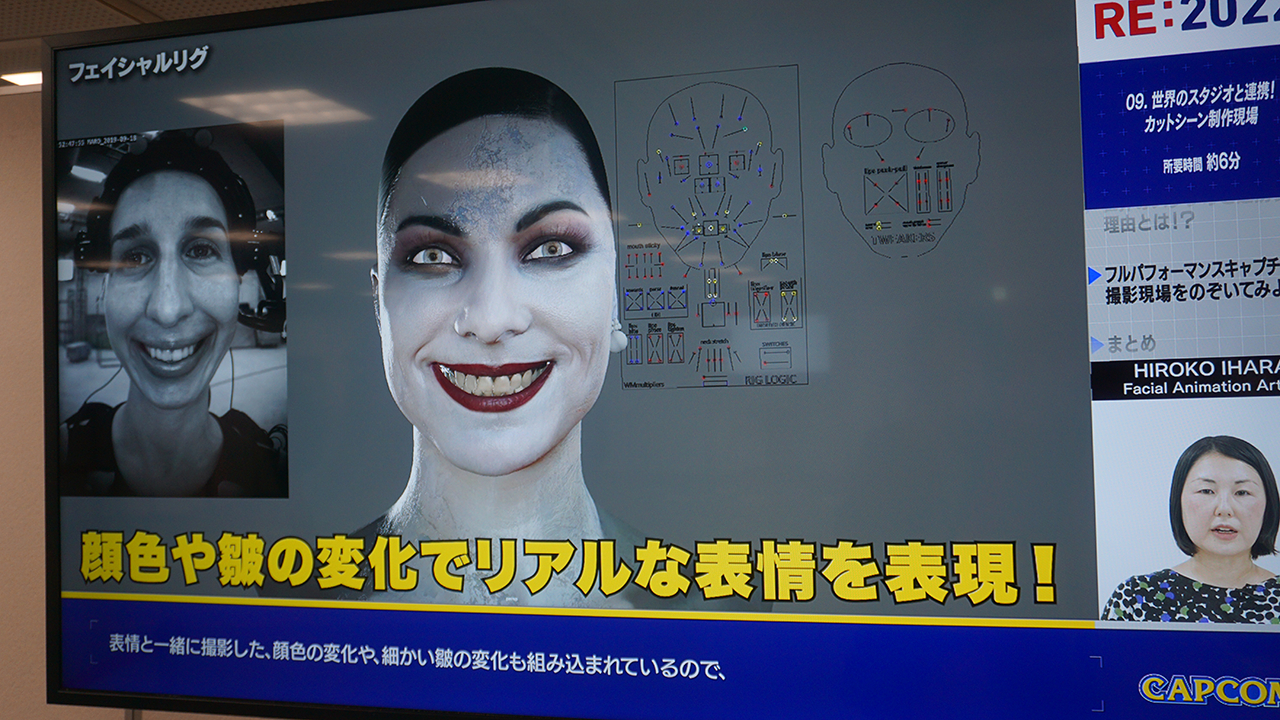

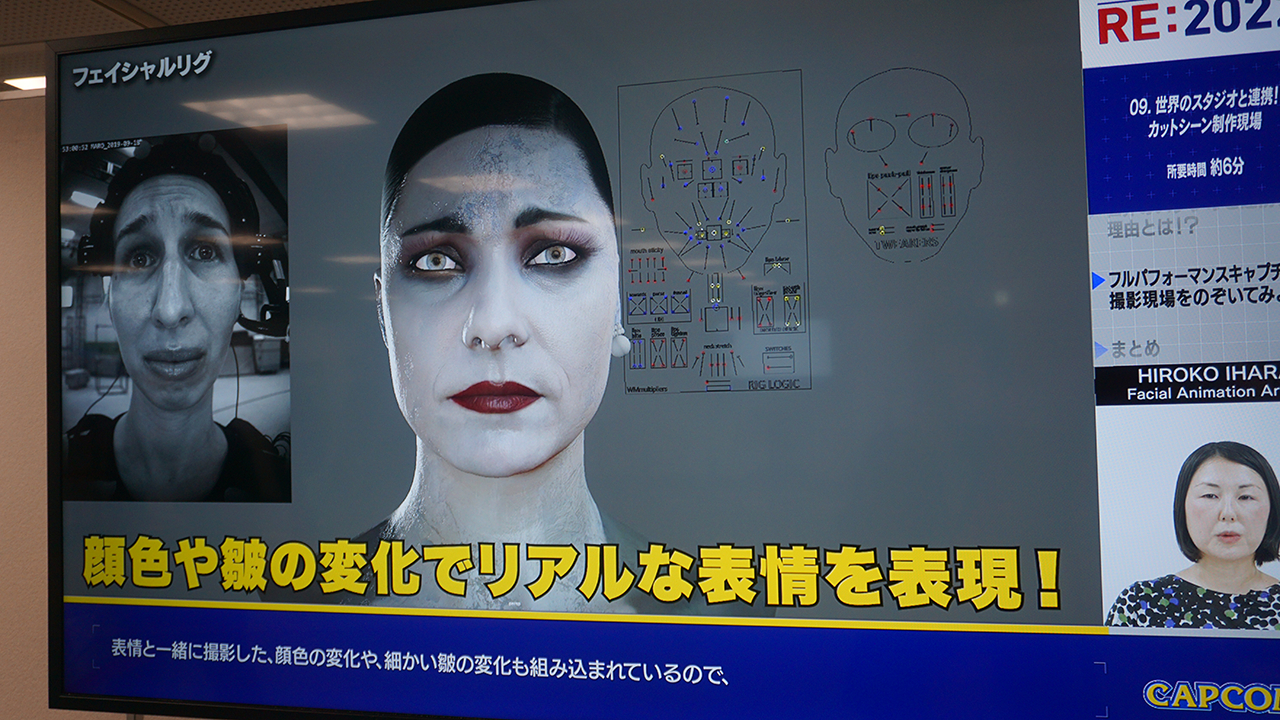

『世界のスタジオと連携!カットシーン制作現場』では、カットシーン(リアルタイムデモ)の制作に関する映像が流れていました。AAAタイトルの品質を実現するため、『バイオハザード ヴィレッジ』ではハリウッドでのフルパフォーマンスキャプチャーを実施。その現場の様子も公開されていました。

ハリウッドでの撮影には、北米を意識したカルチャライズが容易になることや、演技とフェイシャルの撮影も同時に撮影できるなどクオリティ向上以外のメリットもあったとのこと。映像ではフェイシャルキャプチャの模様なども披露されており、RE ENGINE上ではキャプチャデータから得られた高精度な変形を再現する形でリアルなアニメーションを実現していました。

カプコン基盤技術研究開発部 テクニカルディレクター 伊集院氏にインタビュー

株式会社カプコン 基盤技術研究開発部テクニカルディレクター 伊集院 勝氏に、自社エンジンを多くの人に触ってもらう体験型カンファレンスを開催した意図や、RE ENGINEを通じてカプコンがどのようにゲームを開発しているのかをお聞きしました。

――今日はよろしくお願いいたします。まず、自己紹介をお願いします。

伊集院 勝と申します。1993年にカプコンに入社し、コンシューマー向けのゲーム制作にプログラマーとして従事した後、RE ENGINEの前身にあたる「MT FRAMEWORK」のディレクターを経て、現在は研究開発業務に従事しています。技術系のスタッフとして、ハードウェアメーカーとの折衝や、今回のようにイベントの責任者も務めることもあります。

2017年に開催された「GAME CREATORS CONFERENCE(以下、GCC)」では他社の方と一緒に登壇し、発売前のハードウェアに対してサードパーティーとして要望を出したことなどをお話したこともありました。

このハードで何を表現したいのか、どこまで表現したいのかを(ハードウェアメーカーに)提案することは重要だと思っています。それを実現するためにはどのような性能や機能が必要なのか、技術的な意見交換を行いました。

――前回のカンファレンスでは講演形式でしたが、今回は体験形式に変更しています。この理由を教えてください。

従来の講演形式は、CEDECなどの登壇経験もある弊社にとっては慣れてた形ですが、この形が情報発信をする上でベストな形なのかという点で悩みがありました。講演形式を”変えてみよう”と考えたとき、「言葉や映像で伝える方法から進化するとしたら、もう来場者に直接触れてもらって、体感してもらうのが良いのでは」という結論に至りました。

そして、多くの方に体感してもらえるよう時間的制約や理解しやすさなどを考慮した結果、現在の形式になりました。

――自社のゲームエンジンを外部の来場者に触ってもらうのは大胆な決断ですね。

セキュリティは担保できるのか、予期しないことが起きたらどうするのかなど、反対意見は社内からも出ていました。実現が難しい理由はいくつもあったのですが、この体験形式がベストな方法と考えチャレンジしてみました。

――私自身も実際にRE ENGINEに触れてみましたが、非常に使いやすい印象がありました。他のゲームエンジンを触った経験があれば、問題なく理解できると思いました。

今は学校の授業などでもゲームエンジンを触っている方が多くいらっしゃいますが、「自分の学んできた内容は(他のゲームエンジンでは)通用しないのではないか?」と感じている方も少なくないと思います。

でも、実際にRE ENGINEを触ってもらえたら、自分の習得してきた知識や技術は無駄ではなかったと思っていただけるはずです。そういった点において、我々が皆さまにお伝えしたいことは実現できていると思いました。

RE ENGINEは独自エンジンですが、すべて独自の機能で構成されているわけではなく、普遍的な技術やUIの良いところを取り入れながら、カプコンが作るゲームのために最適化しているものです。その部分を体感していただけたら嬉しいですね。

――来場者は、学生など若い方も多いですね。2019年に開催したカンファレンスは、今回より年齢層が高かったように思います。

今回応募いただいた方は学生の方が多かったですね。2019年のカンファレンスはゲーム制作をよく理解している方に向けたもので、完成度やクオリティを向上するための高度な内容が多く、やや玄人向けでした。

今回は対象者を広げており、映像コンテンツの中には内容が少し高度なものもありますが、体験コンテンツの方は短時間で理解しやすいことを重視して用意しました。前者ではカプコンの制作上の工夫やこだわりをお伝えし、後者はゲーム制作を始めた方や若手の方のヒントになれば嬉しいですね。

――改めて、RE ENGINEの特徴について教えてください。

RE ENGINEは、マルチプラットフォームとマルチジャンルに対応する方針で作っており、全世界に販売するための言語対応などが特徴です。一つのゲームエンジンでさまざまなゲームに対応し、機種ごとに最適な環境を提供して、移植コストも下げつつパフォーマンスを発揮できるようにしています。

今回のカンファレンスでは、弊社タイトルから『バイオハザード ヴィレッジ』と『モンスターハンターライズ』を取り上げました。一つはフォトリアルなAAAタイトル、もう一つはNintendo Switchでも動くマルチプレイタイトルで、どうやって同じゲームエンジンで作っているのかをお伝えしたかったのも、カンファレンス実施の狙いの一つです。

マルチジャンルでいえば、アーケードゲームを複数収録した『カプコンアーケードスタジアム』もRE ENGINEで作っています。

――レトロゲームもRE ENGINEで作っているのですね。

そうです。幅広いジャンルを同じゲームエンジンで対応できるので、メンバーがどのゲーム制作においても慣れた開発環境を使い続けることができるという利点もあります。

――社内で使うゲームエンジンを共通化することで、どのプロジェクトでも即戦力で動けるようになるというメリットもありそうですね。

そうですね。ゲーム制作規模が大きくなっている状況下で、どのプロジェクトに加入しても即戦力化できるのは大切だと思います。エンジンの改良という意味でも、あるプロジェクトで改善したことは他のプロジェクトでも生かせるパターンが多いです。

――RE ENGINEの改善・改良について、どういった発想で行っているのでしょうか。

エンジン制作は研究開発が中心ですが、ゲームを作りやすくする「サービス」も重要だと考えています。技術というと、より美しく、より速くという方向に注目しがちですが、より開発を楽に、よりクリエイティブに集中できるようにすることも大規模開発においては重要です。

エンジンの改善要望が出た場合は、それを使用するゲーム制作側への聞き取りや意見交換を行いつつ実装を進めます。エンジン制作側とゲーム制作側が二人三脚で行うイメージですね。また、エンジン開発のメンバーもRE ENGINEを使ってゲームを作る経験を経ることで、エンジン制作にもゲーム制作と同じ目線を取り入れています。

――改善要望を研究開発のメンバーがダイレクトに見ることができるわけですね。

ゲーム制作側から出た改善要望の意図や背景を理解した上でエンジン制作を行わないと上手くいきません。改善要望の字面通りに機能を揃えてもやはり不完全なことが多いです。

――要望したものは実装されたけど、そういうことじゃない……という事態を防げますね。社内コミュニケーションが大切になりそうです。

カプコンは感染症対策を施しつつも個別ブースは設けない、オープンな環境を作っています。ゲーム制作もエンジン制作もお互いの部署に相談や質問をして交流しています。

――ゲームの開発規模が大きいと外部の会社も参加することがありますが、カプコンさんの場合だとRE ENGINEをどうしているのでしょうか?

ご使用いただくケースももちろんあります。社内だけでなく、外部で使いやすい環境はどういうものかというのも視野に入れてエンジン制作に取り組んでいます。

――他のゲームエンジンを使用することもあるのでしょうか?

弊社タイトルにおいては基本的にはRE ENGINEを使う方針です。RE ENGINEは今年新たにMacを対応機種に追加して活躍のフィールドを広げています。今後も拡張性や利便性の向上を図っていきたいと考えています。

――最後に、この記事をご覧いただいた皆さんにメッセージをお願いします。

外部の方から「カプコンの開発現場は交流が盛んでにぎやかだ」と驚かれることがあります。カプコンではエンジン制作部門やゲーム制作部門など部門間で盛んにコミュニケーションを取りながらゲームを作っておりますので、このオープンカンファレンスではそういった賑やかでオープンな企業風土も感じていただければ幸いです。

――ありがとうございました。

カプコン『オープンカンファレンス RE:2022』 公式サイト5歳の頃、実家喫茶店のテーブル筐体に触れてゲームライフが始まる。2000年代にノベルゲーム開発を行い、異業種からゲーム業界に。ゲームメディアで記事執筆を行いながらゲーム開発にも従事する。

関連記事

注目記事ランキング

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

連載・特集ピックアップ

西川善司が語る“ゲームの仕組み”の記事をまとめました。

Blenderを初めて使う人に向けたチュートリアル記事。モデル制作からUE5へのインポートまで幅広く解説。

アークライトの野澤 邦仁(のざわ くにひと)氏が、ボードゲームの企画から制作・出展方法まで解説。

ゲーム制作の定番ツールやイベント情報をまとめました。

CEDECで行われた講演のレポートをまとめました。

UNREAL FESTで行われた講演のレポートやインタビューをまとめました。

GDCで行われた講演などのレポートをまとめました。

CEDEC+KYUSHUで行われた講演のレポートやイベントレポートをまとめました。

GAME CREATORS CONFERENCEで行われた講演のレポートをまとめました。

Indie Developers Conferenceで行われた講演のレポートやインタビューをまとめました。

ゲームメーカーズ スクランブルで行われた講演のアーカイブ動画・スライドやレポートなどをまとめました。

東京ゲームショウで展示された作品のプレイレポートをまとめました。

BitSummitで展示された作品のプレイレポートをまとめました。

ゲームダンジョンで展示された作品のプレイレポートをまとめました。

日本と文化が近い中国でゲームを展開するための知見を、LeonaSoftware・グラティークの高橋 玲央奈氏が解説。

インディーゲームパブリッシャーの役割や活動内容などを直接インタビューします。

今日の用語

ワイヤーフレーム(Wire Frame)

- 3Dモデルのエッジ情報のみを表示するレンダリング手法。ゲーム開発においては、3Dモデルやシーンのポリゴン構造を確認することに用いることが多い。

- UIやWebページなどのレイアウトを決めるための設計図。

Xで最新情報をチェック!