かわいい幽霊たちが協力して地獄を脱出するマルチプレイアクション

2025年9月に公開された『ヘルヘル』PV(30sバージョン)

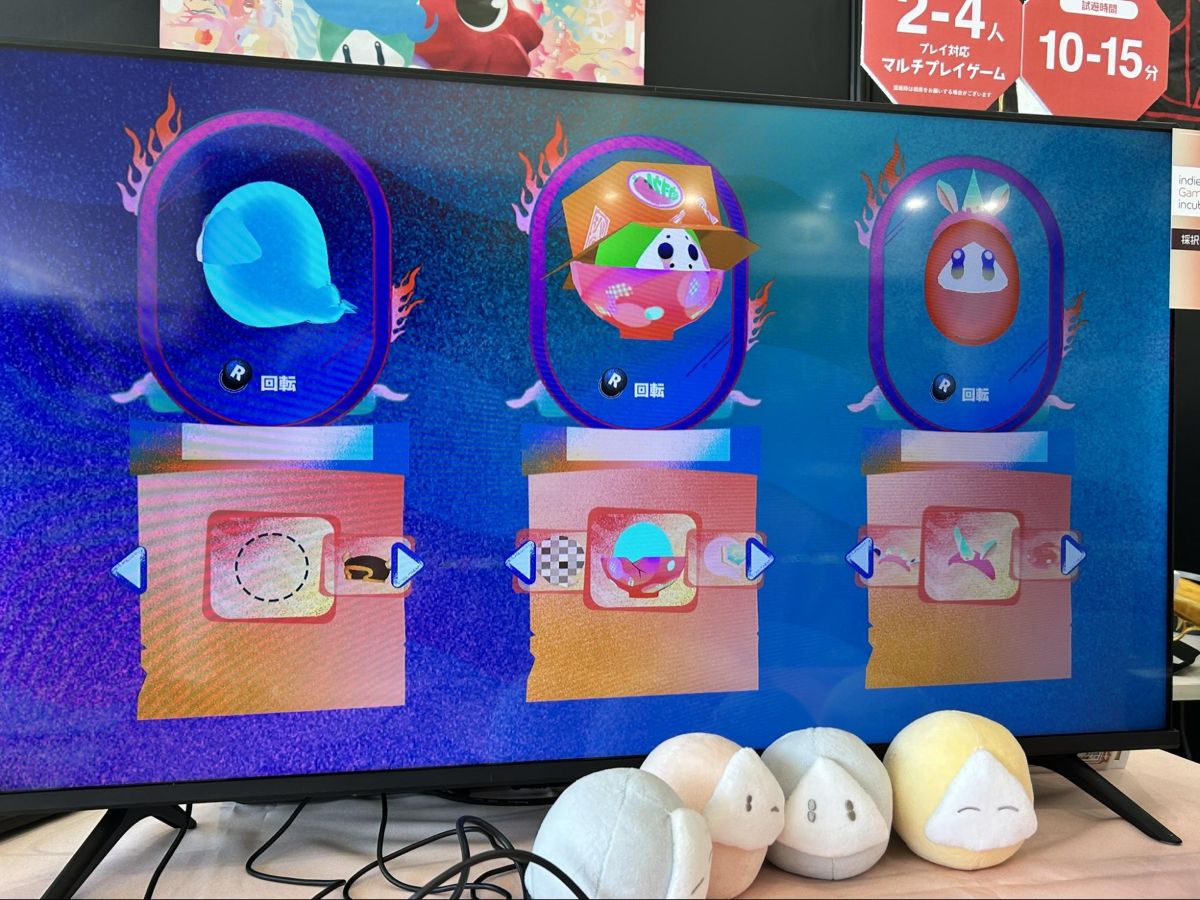

『ヘルヘル』は、地獄の遊園地「ヘルヘルランド」を舞台に、霊魂のキャラクター “スイスイ”となって鬼から逃げ回りつつ天国への脱出を目指す、最大4人プレイの協力型アクションゲーム。

スイスイのかわいらしいビジュアルや、多彩なステージで他のプレイヤーと協力しながら脱出するゲームプレイを特徴としている。

とくに本作ならではのシステムとして挙げられるのは、まるで重ねたアイスクリームのようにスイスイが乗っかりあって先へ進む協力プレイだ。ここには絵面のかわいさと、プレイヤーごとに役割を分担するゲームプレイの手ごたえという2つの魅力がある。

一番下のプレイヤーが移動を担当し、二段目以降に乗ったプレイヤーは身体を伸ばして地獄を脱出するためのアイテムを取るなど役割を分担していく。

簡単そうに見えるのだが、すぐにチームワークが取れるわけではない。意外にうまくいかないもどかしさがある。プレイヤー同士で声をかけあって、連携を取っていくのが協力プレイならではの醍醐味だ。

地獄には様々な責苦を与える場所が用意されているように、『ヘルヘル』でもプレイヤーが操作する幽霊たちを逃がさないように、いろんな地獄のステージが用意されている。

ある地獄では寿司をみんなで協力して盗んだり、またある地獄ではジェットをつけ、みんなで協力しながら危険な遊園地を切り抜けたりしていくのだ。“地獄”と呼ぶには楽しそうな場所だし、そもそも幽霊なのに飛ぶためにジェットが必要なの? なんて思ってはいけない。それが『ヘルヘル』の世界なのだから。

試遊してみたところ、他のプレイヤーと声を掛けあいながら地獄を抜けようとする手ごたえは、協力型マルチプレイゲームとして絶大なポテンシャルを秘めていると感じた。

秀麗なビジュアルで世界観を固めたがゆえに、ゲームデザインの方針に苦労した

協力プレイとして確かな手ごたえを見せる『ヘルヘル』だが、実は最初から現在のゲームデザインが固まっていたわけではなかったという。本作のゲーム性が確立するまでの経緯について、開発チームのモノリリスに伺った。

モノリリスは、デザイナー兼イラストレーターとWeb系のプログラマーの二人で結成されたチームだ。

『ヘルヘル』の企画が立ち上がったのは2021年末まで遡る。この時代は新型コロナウイルスが世界的に蔓延し、気軽に他人とも会えず、一緒に出かけたり、飲み会をしたりできなかった。そこで、自宅でも友達や知り合いとオンラインで「みんなでワイワイできる」エンターテインメントになれるゲームに注目し、『ヘルヘル』の開発がスタートする。

当初は「地獄で30人くらいのプレイヤーとバトルロイヤルをする」ゲームとして構想していたという本作。方向性を調整する中で、「日本の地獄をポップに描きたい」というコンセプトのもと、“地獄を抜け出すために、鬼からみんなで逃げる追いかけっこをする ”ゲームシステムが形作られていった。

目指すべき世界観が定まり、開発に着手したモノリリスだったが、一方において次第にゲームデザインの面で課題を感じるようになったという。

本作は絵作りを主体として開発が進められ、コーディングと絵作りを同時に行っていた。しかし、鮮明なゲームイメージを固めてしまったがゆえに、後からゲームデザインを変更するにあたり、当初想定していたビジュアルと世界観から軸を大きく動かせずにいた。

「鬼ごっこではないシステムに変更することも考えましたが、鬼ごっこを取ってしまったら地獄である意味がなくなるんじゃないかと思い、決断に至れませんでした」とモノリリスは語る。

実際にゲームを作ってみるとわかるが、開発初期から強い絵が出来ていると、いきなりゲームが完成系に到達しているように錯覚してしまうところがある。とくにテストプレイ段階で見た目が完成レベルまで作り込まれていると、チーム内部でも「確実に完成に近づいている!」と思い込みやすい。

これがもしアドベンチャーゲームやビジュアルノベル、ウォーキングシミュレーターなど、ストーリーやアートを中核とするジャンルであれば、絵を優先したゲーム開発が最適解となるケースもあるかもしれない。

しかし『ヘルヘル』が目指したのはアクションゲームである。ビジュアルの秀麗さだけでなく、ゲームプレイそれ自体が大きなウェイトを占めるジャンルだった。

世界観やストーリーから先にゲームを作ると迷走しやすいという傾向については、2011年に公開された任天堂のインタビュー企画「社長が訊く」の記事において、当時同社の社長を務めていた故・岩田氏も言及している。

岩田:

任天堂の内作チームのつくり方からすると、ゲームが先で設定があと、というケースがほとんどなんですね。また、ゲームの軸がクリアじゃない状態ではじめてしまうと、だいたい迷走するので、本来はやってはいけないことなんですよ

(社長が訊く『パンドラの塔 君のもとへ帰るまで』より引用)

岩田氏が語るようなルートに自分たちもハマってしまった、とモノリリスは当時を振り返っていた。

筆者はかつてBitsummitでも『ヘルヘル』を試遊したことがあり、当時から現在に至るまでゲームデザインが作りなおされてきた過程を見ている。

当時から鮮やかでかわいいアートスタイルの強さはあった。しかし、その後も他のイベントなどで試遊するたびにゲームデザインが変わっているのを見て、モノリリスの悩みも痛感したものだった。

iGiで『もじぴったん』中村氏のメンタリングを受け、“協力プレイ”の本質を追求

転機が訪れたのは、本作がクリエイター向けのインキュベーションプログラム「indie Game incubator」(以下、iGi)の第2期作品として採択されたことだ。

iGiはゲーム開発・ビジネスの両面において専門のメンターより助言を受けられるプログラムだ。モノリリスはここで、『ことばのパズル もじぴったん』シリーズでプロデューサーを務めた中村隆之氏から直々にゲームデザインのメンタリングを受けた。

「中村先生はゲームデザインを導くのがすごく上手な方で、私たちの悩みを吸い取っていただきました。ヒアリングをしっかりしていただき、ゲームデザインはシンプルになるように、余計な要素を落としてくださったんです」とモノリリスは語っていた。

「iGi」第2期に採択された『ヘルヘル』。プログラム卒業に際したインタビュー動画がiGi公式YouTubeチャンネルで公開されている

メンタリングを通して『ヘルヘル』の協力型アクションとしての精度を高めるべく、ゲームデザインが磨かれていった。「どのようなCo-opゲームを作りたいのか、どうやってプレイヤーを協力させるか、『協力って何だろう』という点を模索するところから始まりました」

ブラッシュアップ開始当初は、一人のプレイヤーがゴミ箱を持ち、他のプレイヤーが必要な数のアイテムを入れるとクリアという形式だった。しかし試遊者から「なんでゴミ箱にアイテムを入れるんですか? 捨てるものじゃないんですか」という指摘が入ることも。

「スイスイたちは地獄の奴隷だからゴミを拾っているという設定だったのですが、それがプレイヤーの直感に反するシステムとなっていました。僕らもまだ地獄という世界観に縛られていたんです」

筆者も『ヘルヘル』が本格的に協力プレイに切り替えたビルドを数年前のゲームイベントでプレイしたことがあったが、当時はまだTGS2025のビルドで見られたようなゲームデザインではなく、プレイヤーがバラバラに動いてアイテムを集めるという個人プレイのようなスタイルだと感じられた。

こうして根本のゲームデザインを見直し、試行錯誤を重ねることで次第に現在の『ヘルヘル』に近づいていった。

ゲームデザインを磨く作業を続ける中で、開発フローにも変化が見られた。コーディングと絵作りを同時に行うという初期の手法をやめ、簡易的なプロトタイプでゲームプレイの仕上がりを確かめてから絵作りに入る方針となったのだ。これを契機に、今回のTGS出展バージョンのようなゲームプレイが形作られ始めた。

こうした手法は数多くのゲームで用いられているオーソドックスな流れではある。しかし、「ゲームを作りたい!」という初期衝動から開発を始めたとき、そこに気づかないことも少なくない。とくに絵や物語を作れるクリエイターであればなおさら、つい世界観やストーリー、キャラクターを開発のスタートに置いてしまいがちだろう。

得意なやり方からゲームを作ってしまうがゆえに、作品のジャンルによっては開発の落とし穴にはまってしまうことがある。『ヘルヘル』も一時はそうした穴に捕らわれてしまったが、確かなゲームデザインの方法を知ることで這い出ることができた。

『ヘルヘル』の発売時期はまだはっきりと発表されていないが、原稿執筆時点ではSteamのリリース予定日欄に「2025年第四半期」と書かれており(※)、着実に完成に近づきつつある。

※ 記事公開時、「近日登場」のステータスに変更されている

開発の進捗はモノリリスの公式Xで定期的に更新されている。『ヘルヘル』がさらに洗練され、完成する流れを追いたい方は、ぜひ本作をSteamのウィッシュリストへ入れ、Xをフォローしてほしい。

「モノリリス」公式Xアカウント「東京ゲームショウ2025」公式サイト

「ジャンル複合ライティング」というスタンスで活動。ビデオゲームを中核に、映画やアニメーションをはじめ、現代美術から格闘技、社会など数多くのジャンルを横断した企画やテキストを執筆している。