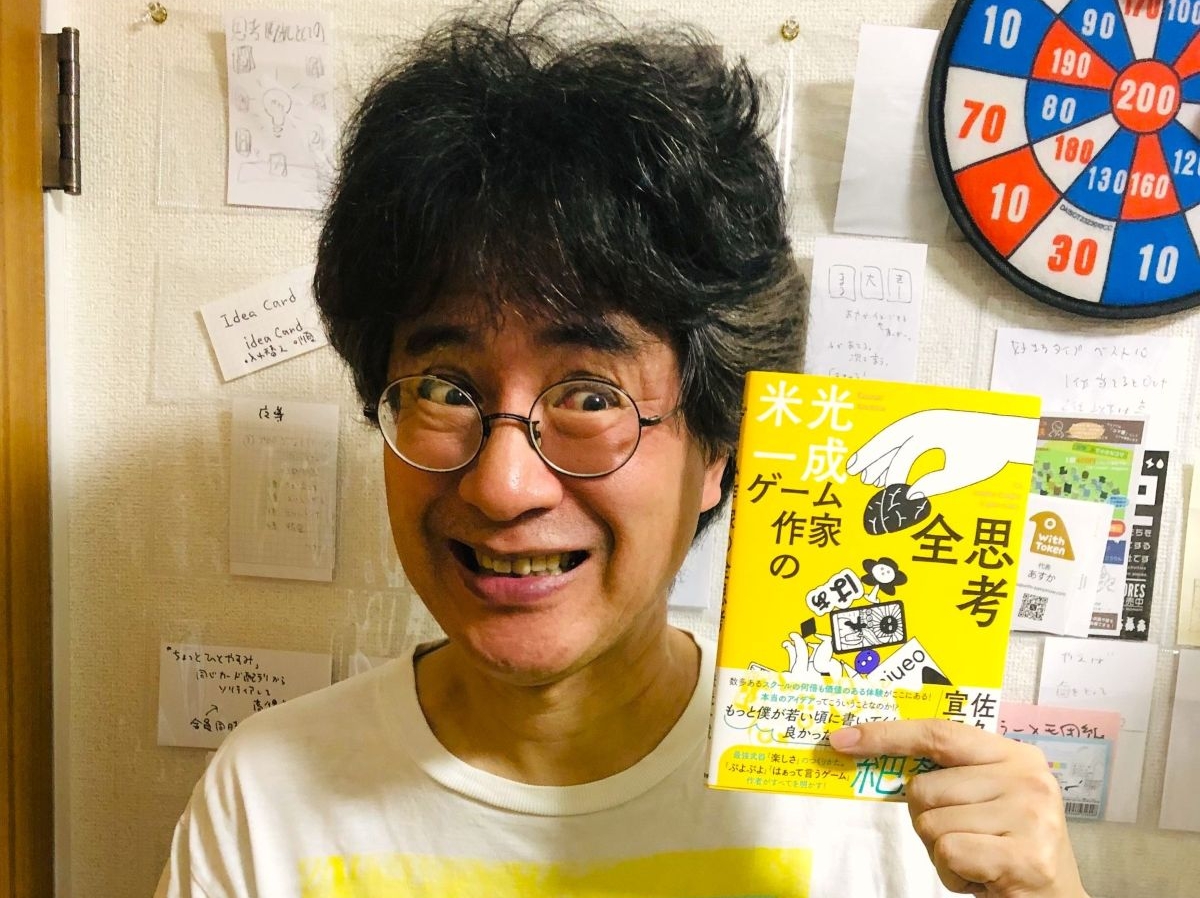

米光一成

ゲーム作家/ライター/デジタルハリウッド大学教授。代表作『はぁって言うゲーム』『あいうえバトル』『変顔マッチ』『ぷよぷよ』『バロック』『トレジャーハンターG』『ベストアクト』など

「どうすればアイデアが閃きますか?」という質問には意味がない

――3年ぶりのインタビューということで、本日はよろしくお願いいたします。著書『ゲーム作家の全思考』、拝読しました。これまでの制作エピソードがエッセイ風に語られており、そこから米光さんの思考回路を読み解くような内容と感じましたが、まずは書籍を出版した理由を教えてください。

私はこれまで多くの取材で「どうやってアイデアを生み出しているんですか?」と訊かれてきました。しかし、限られた取材時間の中で完璧な答えを返すことができずにいたため、いつかきちんと言語化して伝えたいと思っていました。

アイデアを出すときに手軽なハウツーを使ったことはありません。地味な思考を積み重ね、乱暴な偶然が繰り返された結果アイデアが生み出されます。しかしインタビューの場ではそんな雑多な数々をしゃべる時間もなく、もっと記事にしやすい具体的なエピソードのほうが好まれるんです。

ただ、いくらそれらしい「きっかけ」を語ったとしても、その裏に隠れた多くの積み重ねや偶然を無視して表面的なエピソードだけをなぞられても再現性はありません。そこにずっともどかしさを抱えてきました。

――読者ウケのよい、分かりやすい記事を作りたいメディアの姿勢に対して、本書は一種のアンチテーゼと言えるのかもしれませんね。

そうですね。印象的なエピソードや、すぐに役立つアイデア発想術などを求めるメディア側の事情も分かるんです。当然、全てのゲームにはきっかけとなるエピソードがあります。しかしその背景に必ずある、より重要な「思考の積み重ね」を余すことなく伝えるためには、書籍化が一番だったんです。

小さな「アイデアの種」から広大な「アイデアの森」を育む

――本書では「アイデアは“閃く”ものではなく“森”のように育てるものだ」と書かれており、作品制作において「アイデアの森」という概念を大切にしていると語られていますが、この「アイデアの森」は具体的にどのようなものでしょうか?

何百・何千もの数えきれない量のアイデアを「種」にして、広大な「アイデアの森」を育て上げるイメージを持っています。ひとつひとつのアイデア(種)自体は、成果物として考えていません。これまでのアイデアが森として育ったのち、その中から作品を作っていく。これは言わば「作品について考える手間を増やす」ということでもあります。

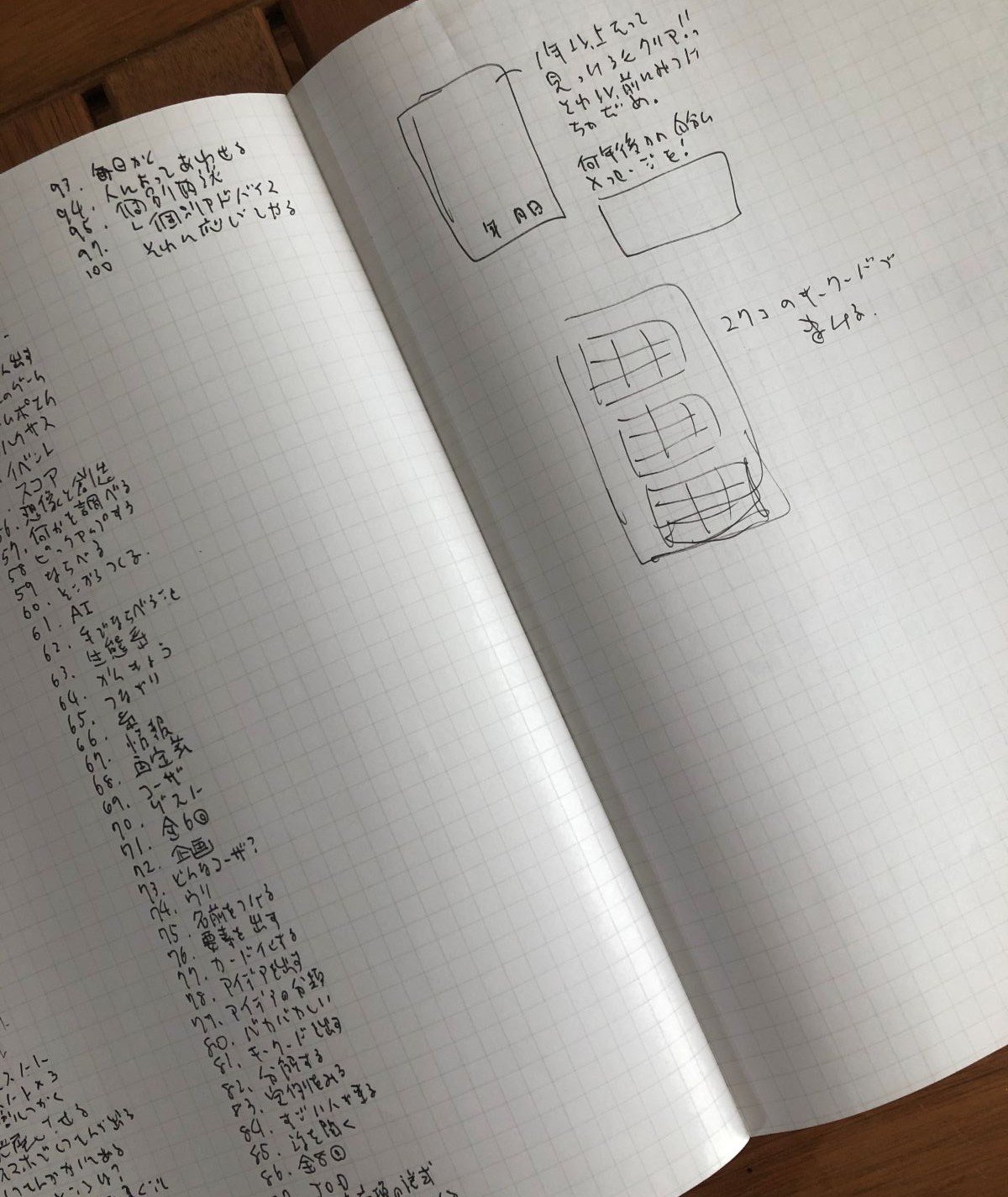

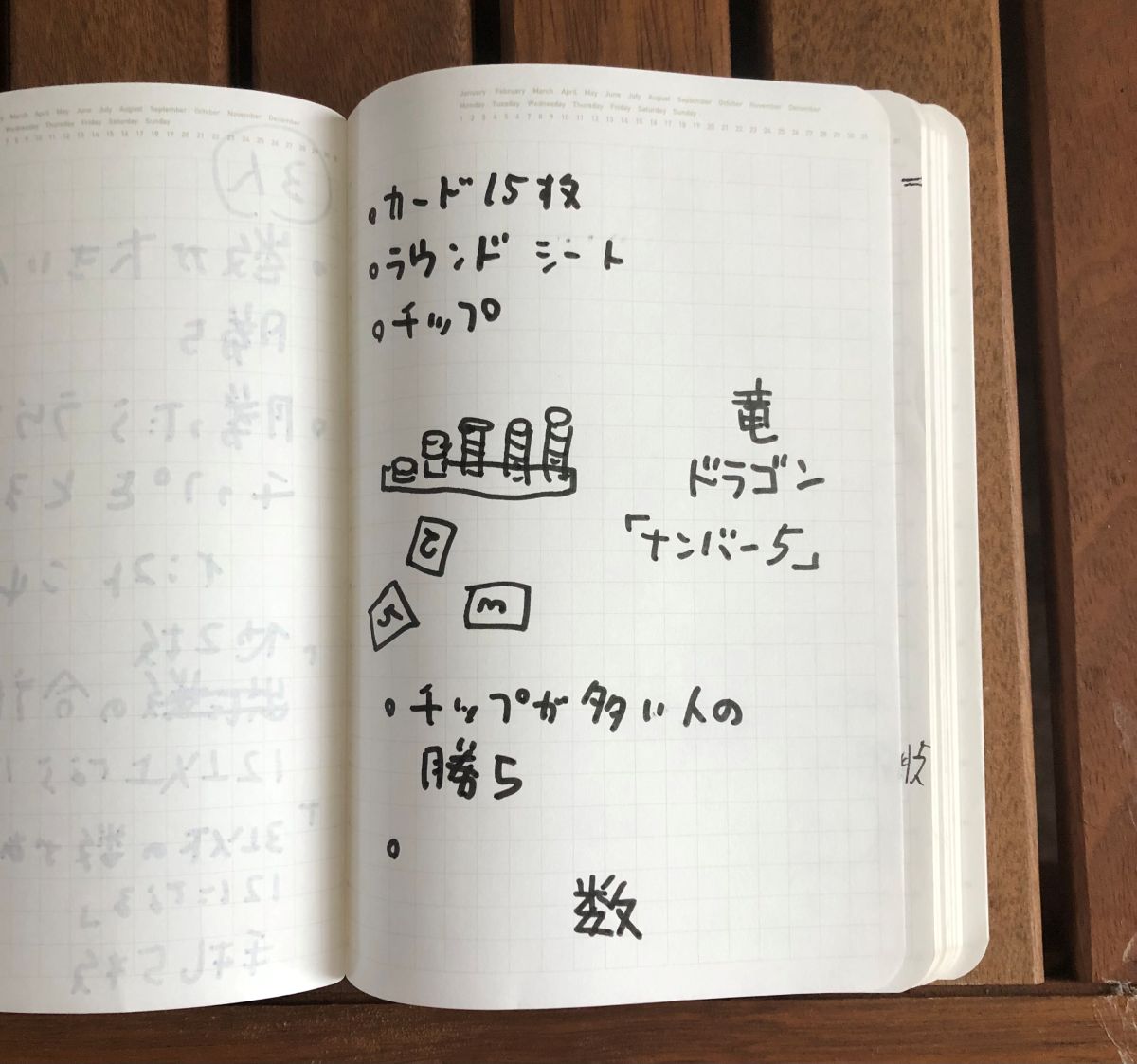

実践方法は人それぞれ異なると思いますが、私は紙にアイデアを書き出す方法を取っています。例えば「テトリスの面白さを10分間で100個書き出す」のようにテーマ・制限時間・目標個数を設定して、ひたすらアイデアを書き続けるんです。

10分間で100個を書くとなると、6秒に1個は書かないと間に合わない計算ですよね。ネタの重複も起こりますし、最後のほうはネタが尽きて意味不明なことを書き始めてしまうかもしれません。しかし私は、ネタ切れ状態でなお絞り出した渾身のネタにこそ唯一無二の面白さが宿ると考えています。

――ひとつのアイデア(種)にこだわりすぎず、森として育てていくと。米光さんが「アイデアの森」を初めて意識して実践したのはいつ頃のことでしたか?

それこそ本書を書き始めて以降だと思います。それまでは「アイデアの森」という言葉や方法論は全く意識していませんでした。それこそコンパイル時代に『ぷよぷよ』を作る過程において、テトリスの面白さをとにかく書き出すなどのアプローチはしましたが、当時はまだ手法と言えるほど言語化はできていませんでした。

本を書くことが決まり、自分がしてきたことを振り返ることでようやく認識できた概念なのかもしれません。

いらないアイデアなんてない。全てを拾い上げ考え続けることで名作に昇華する

――アイデアを紙に書き出す際、「このレベルの内容はメモに残そう」「この程度ならメモするまでもない」といった基準は設定していますか?

アイデアの優劣はとくに気にしていません。そもそも私がこれまで「アイデア」と言ってきたものはどれも取るに足らない言葉の断片でしかなく、本来ならとても「アイデア」と呼べるような代物ではないんです。メモした言葉の大半はいずれ忘れてしまうでしょう。それでも大切にとっておけば、いつか妙案が浮かぶきっかけになるかもしれません。

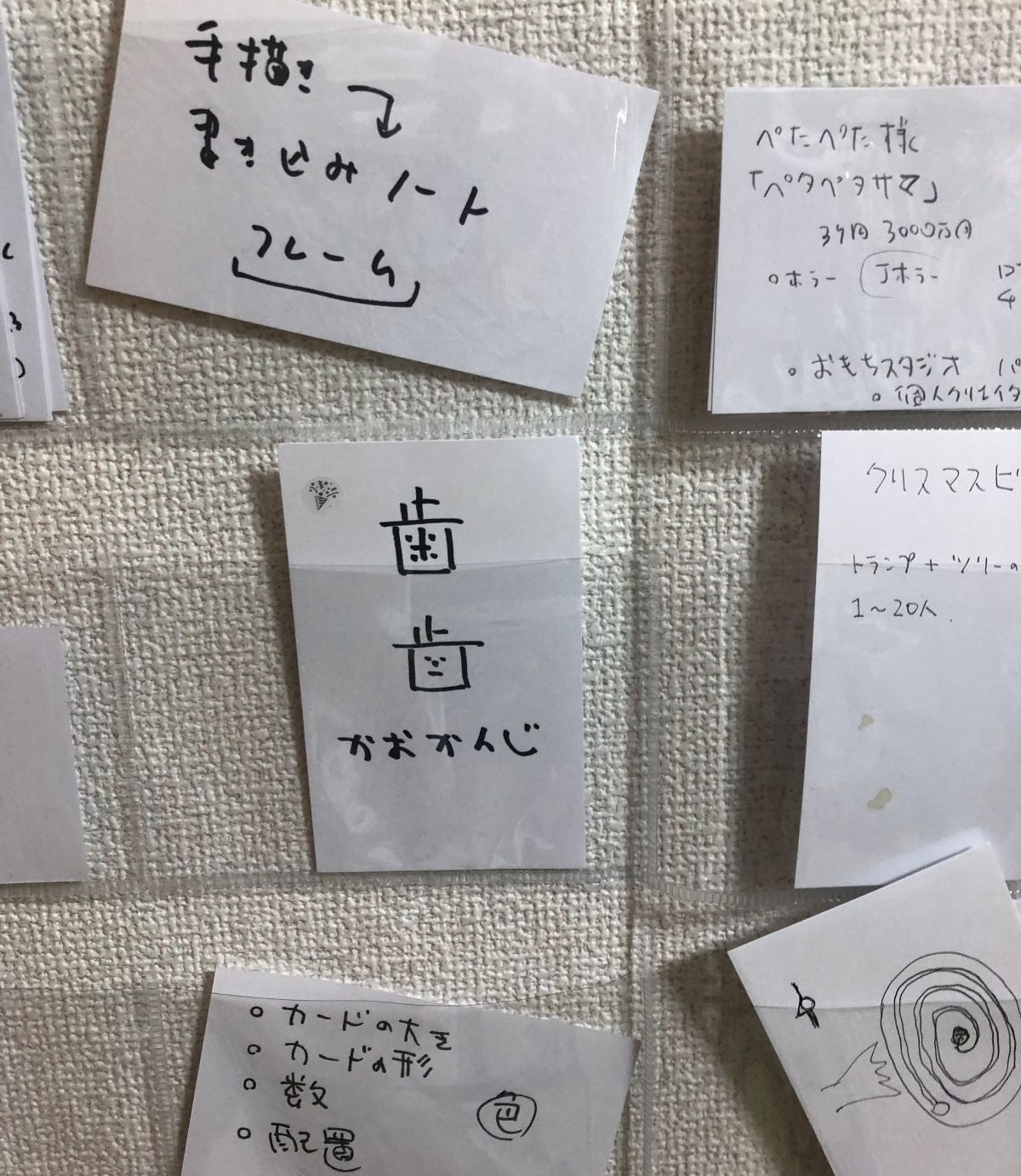

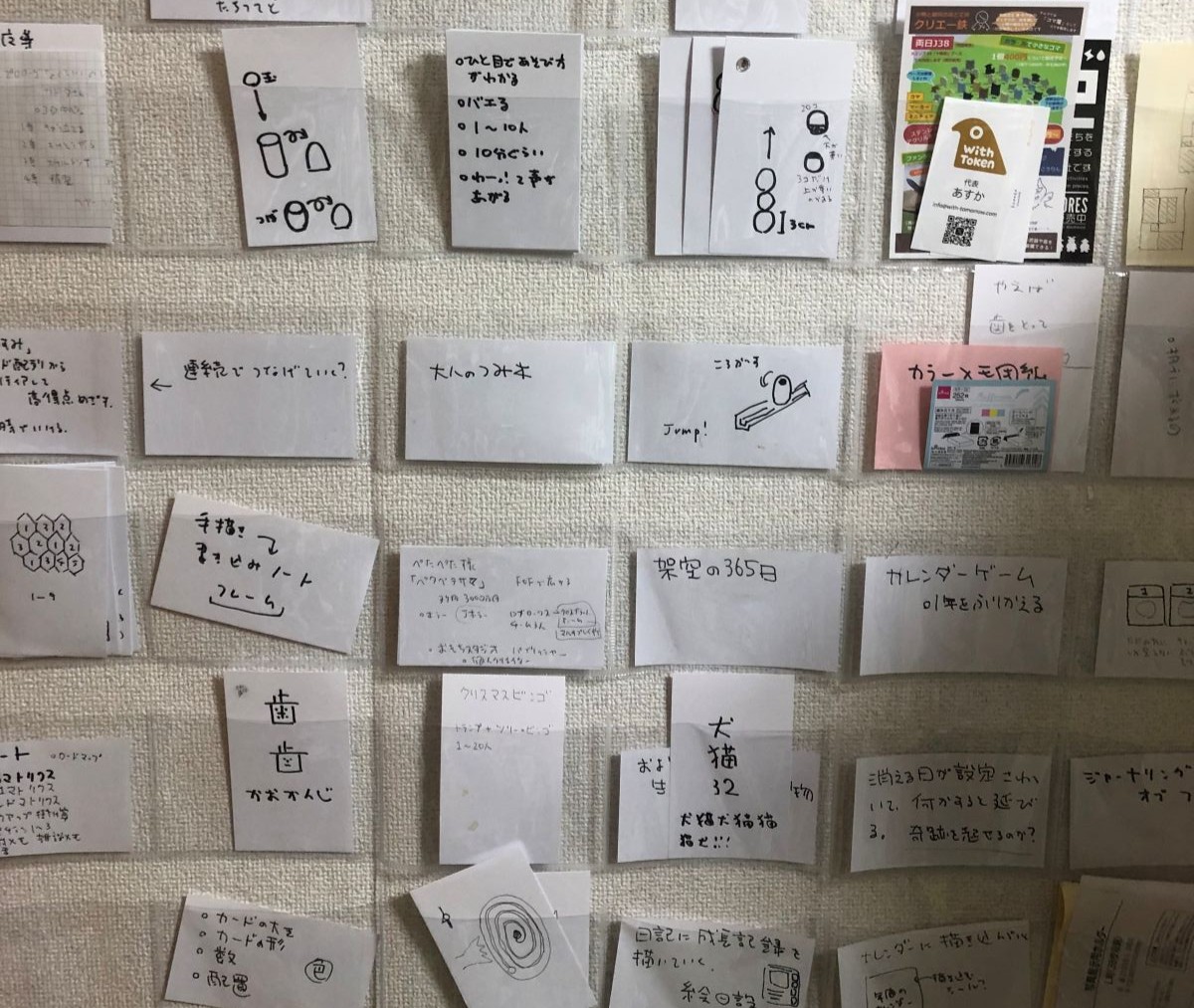

私は普段から自宅の壁に大量のメモを貼り付けています。中には「“歯”の漢字が顔に見える」のような内容のメモもあります。ここまで来ると完全にただの落書きですよね。

米光氏宅の壁には無数のメモが貼られている。中には「歯が顔に見える」という思いつきを書き記したものも

ふと耳にした言葉でも、他愛のない思いつきでも構いません。気軽にメモして壁に貼っていき、常に視界に入れて思考を巡らせる。そういった「アイデアを“愛でる”」行為を続けることで作品を生み出せている実感があります。

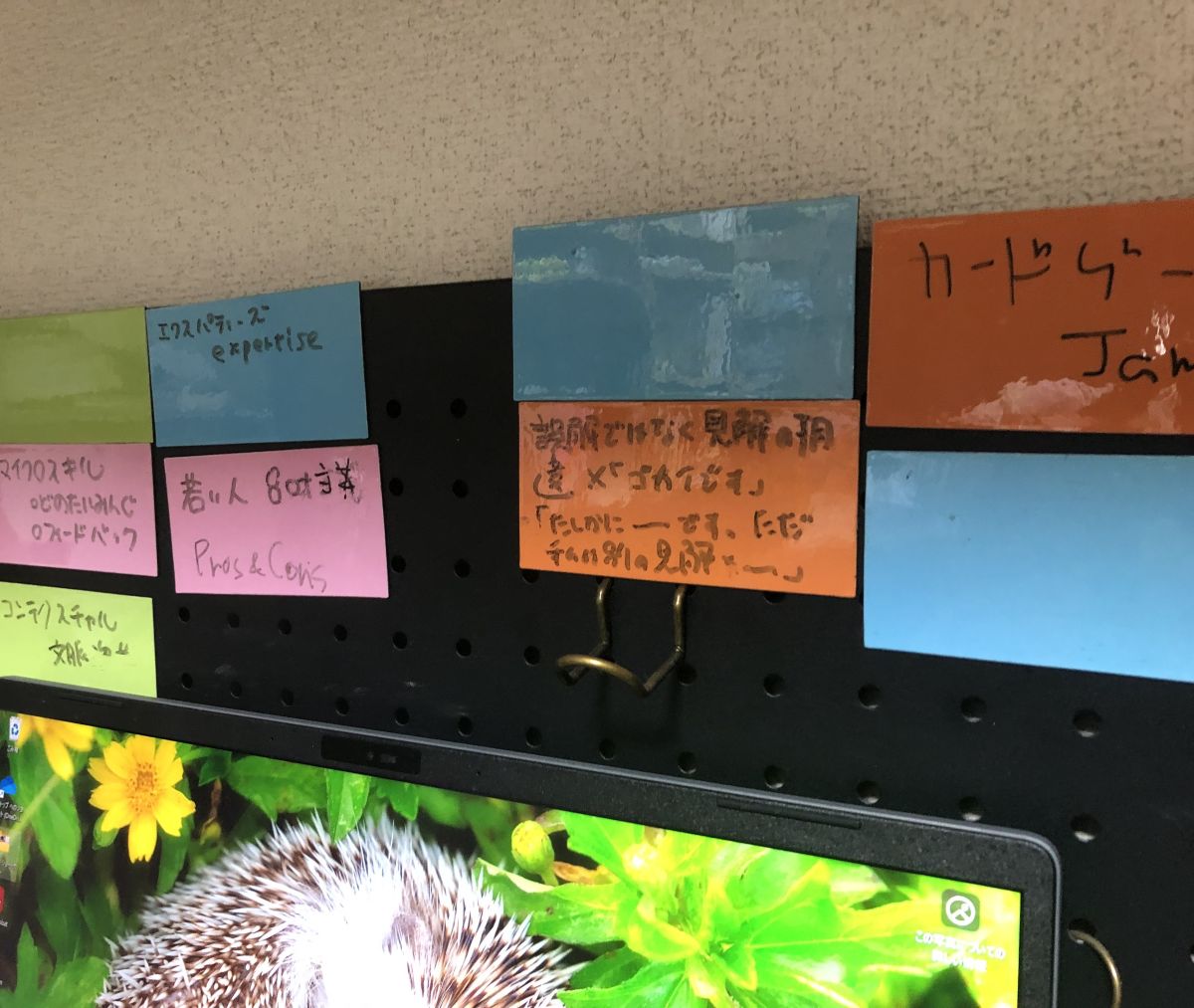

壁に貼り付けるメモのほか、マグネットの表面に文字を書くタイプのメモも活用している

――今はアイデアと呼べない些細な思い付きでも、育て続ければいつか芽が出るかもしれない。素晴らしい考え方だと思う一方、それらの「種」をもとに「ゲームの仕組み」を作ることは高度な技術だと思います。アイデアを生み出す力ではなく、そのアイデアをもとにゲームの仕組みを作るスキルはどのように習得できるのでしょうか。

実際にたくさんのプロトタイプを作って遊んでみるのが近道だと思います。基本的にアナログゲームは多人数で遊ぶものですが、複数人のプレイヤーの動きを自分1人でシミュレーションするのは限界があります。その点、実際にテストプレイを回してみればゲームの破綻を早期に発見できますし、「手札の枚数を減らしたほうが遊びやすいのでは」などバランス調整の方針も立てやすくなります。

仕組みを作るスキルも突き詰めれば、地道な調整を繰り返した結果習得できるものだと思います。そこは「アイデアの森を育てる」ことに通じる部分もありそうです。一見するとゲーム化が不可能な題材でも、どうすれば面白い仕組みを作れるか挑戦し続けることが「愛でる」行為にあたるのかもしれません。

「コンセプトを一言で」は効果がない?言語化により消滅する思考の狭間

――アイデアを書き留める媒体も重要だと思います。例えば音に関するアイデアであれば、言語化するより鼻歌の録音や楽譜に起こすほうが確実です。アイデアの種類ごとに適した記録媒体があるように感じますが、その点はどうでしょうか?

非常に鋭い質問ですね。実は、言語化できるアイデアはごく一部に過ぎません。言語化とは結局のところ単純化でしかありません。むしろ言語化できない領域にこそ未知の面白さが眠っているような気がしています。

それでいうと、私は「コンセプトを言語化する」という仕組みに安易に頼らない方が良いと考えています。ゲームの仕組みを説明するならプロトタイプを作ったほうが早いですよね。

エンターテインメントでは新鮮さ・斬新さ・掟破りが重視されます。その意味でも、「コンセプトを一文で表す」といった既存のフレームワークをなぞる方法だけでは、新境地の開拓には至らないと思っています。

――言語化できない思考の領域をアイデアに落とし込むには、どのようなアプローチが望ましいのでしょうか。

言語化できない概念も、何十個もの言葉を重ねることで「行間」が生まれます。言語化という単純化によって削ぎ落される要素もあれど、言語化を続けることで「直接(ひとつのキーワードでは)言い表せない輪郭」として見えてくることもあります。

言語化できない思考を、言語化によって「直接表現するのではなく、輪郭で表現する」。これは矛盾した試みのようでもありますが、チャレンジしがいのある領域です。

勝敗もゴールもない「儀式」はゲーム足り得るか

――これまでの作品の中には、既存のゲームの枠組みに収まらないものも多いと思います。例えば『記憶交換ノ儀式』という作品は、純粋に「体験談を語り合うことを楽しむ」ことを目的としており、参加者の優劣や勝敗を決める要素を持ちません。

本作をゲームではなく儀式と名付けたということは、逆を返せば「ゲーム」の定義をお持ちだからとお見受けしています。「ゲーム」と「儀式」の境界線はどこにあるとお考えでしょうか。

私がやりたいのは「ルールを使って場に楽しさを提供する」ことで、その1つにゲームがあるという位置づけです。定義や線引きはほとんど気にしていません。

『記憶交換ノ儀式』も当初は「記憶交換のゲーム」として作っており、「最も素晴らしいエピソードを披露した人が勝者」というルールでしたが、実際に遊んでみると勝つために話を脚色したり語り口を工夫したりする人も出てくるようになりました。

これではゲームの趣旨に沿わないため、あえて勝敗をなくして“記憶を交換する体験”だけにしてみたんです。すると参加者から「これって“ゲーム”という名前だけど、ゲームじゃないよね」という意見が聞こえてきました。

『記憶交換ノ儀式』を執り行うスペース(画像は米光氏のnoteより引用)

――一般的な話題として、ロジェ・カイヨワによる遊びの定義における「(同条件での)競争」では、ルールを遵守することが特に重要で、勝敗はその結果として伴うものです。ただ、ゲームといえば勝敗が大切であるという固定観念を持つ人は多いかもしれませんね。

そうですね。だからこそタイトルにゲームという言葉を入れず「儀式」と名付けることで、“体験談を語り合って記憶を交換する”行為と純粋に向き合う空気感を言い表せました。

私にとって「ゲーム」は広範なニュアンスを意味する言葉で、その中に「儀式」も含まれているのですが、「ゲーム」という言葉を使うことで認識の相違が起こってしまうのであれば別の言葉で言い換える。そのくらいの温度感で使い分けています。

この作品を一番面白くできるのは自分だ!「作者たる資格」が独創性を生み出す

――米光さんはデジタルハリウッド大学でも教鞭を執っていますが、どういったスタイルでゲーム制作を教えているのでしょうか。

大学の講義では、ゲーム作りで大切なのは「メカニクス(ルールやゲームシステム)」「スタイル(プレイ人数や遊ぶ雰囲気など)」「ワールド(世界観やモチーフ)」の3要素を調和させることだと教えています。

『記憶交換ノ儀式』が誕生したきっかけは、「記憶を人と交換し、他人が自分の記憶を語っているのは面白い」と感じたことでした。言うなれば、最初にゲームの「スタイル」ができあがり、後からそれに適合する仕組みや世界観を模索していきました。

「メカニクス」「スタイル」「ワールド」の3要素がカチッとはまることで、初めて面白いゲームが完成するというのが私の持論です。

また個人的な考えですが、学生にはぜひとも「作者たる資格」を胸にゲーム作りに励んでほしいと思っています。「このゲームは俺が作るべきだ」「他の誰でもなく自分だからこそ作れるゲームだ」というマインドを持ってほしいんです。

――作者たる資格は、どのように得られるのでしょうか?

自分を分析し、自分が関心のあることをしっかり深めていくと、それが作りたいゲームと結びついたときに、「自分が作るべき作品」の輪郭が見えてきます。

大学でもそうした「作者たる資格」をもとにゲームを作り上げた学生を見てきました。例えば3年ほど前、教え子にヘルニア持ちの学生がいました。本人は病気に苦しんでいましたが、病気の辛さが周りに伝わらず、治療方針などで家族と意見が食い違うこともあったそうです。

彼はその経験を自作のアクションゲームに反映させました。ヘルニアに苦しむ主人公が薬を求めて駆け回る横スクロールアクションゲーム――名付けて『ヘルニアの騎士』。これはまさしく彼にしか作れない作品です。ほかの学生はヘルニアの苦しみを体感していませんし、どんな薬を飲んでいるのかも知らないのですから。

――アイデアの断片をパーソナリティに紐づけることで、唯一無二の作品に昇華するということですね。

彼が作ったヘルニアの騎士は非常に難易度が高いゲームでしたが、そのハードな難易度こそが彼の心情を反映しているのだと感じられ、ゲームの魅力につながっていました。

企画を練るうちに本人も「作ってみたい」と思えるようになり、遊ぶ側も「ヘルニアの騎士って何?」と興味を持てる。「作者たる資格」がアイデアの種と結びついたことで劇的な成長を果たし、作品へと姿を変える光景を目の当たりにした瞬間でした。

アナログの「対話的な面白さ」がデジタルゲームへ広がりを見せる

――近年、『Among Us』のように通話をつないで遊ぶオンラインゲームが流行したほか、先日発売された「Nintendo Switch 2」ではゲーム機本体にボイスチャット機能が搭載されるなど、デジタルゲームをコミュニケーションツールとして楽しむ動きが見られるようになってきました。今回お話しされた知見は、デジタルゲーム領域においても役立てられそうでしょうか。

私の作品は現実世界のほうが遊びやすいものも多いですが、技術の進歩によりオンラインでも同様の遊びが可能になっていると感じます。例えばマーダーミステリーを現実世界で遊ぶとすると、雨が降ると外出が困難ですし、移動時間や交通費などの負担も発生するかもしれません。しかしオンラインであればこれらの負担は解消されます。

もちろん優劣の話ではありませんが、デジタルゆえのメリットや、デジタルならではの面白さがある遊びも次々に誕生すると思います。

――3年前のインタビューでは、アナログにはないデジタルの強みとして「仕組みのブラックボックス化」や「高速で複雑な計算処理」などを語られていましたね。

そのほかにも、バーチャル空間で椅子を宙に浮かせるような非科学的な演出や、アバターでゲームに参加することでキャラクターへの没入感を高められることなどもデジタルゆえの魅力ですよね。

これまでは現実世界のほうが向いていた遊びも、すでにデジタル空間で実現できそうな技術ラインに達している感覚はあります。具体的にどのような作品にできるかは考え中です。それこそ今はアイデアを愛でている状態ですね。種が育ってきたらまた何か作るかもしれません。

――最後に、『ゲーム作家の全思考』に興味を持っている方に向けてお言葉をいただければと思います。

ゲームの作り方は人の数だけあり、指南書やアドバイスも無数に存在します。それらの中から自分に合った最適な方法を選び出すことが独自のゲームを生み出す上で重要であると考えています。

『ゲーム作家の全思考』という本では、私がこれまで培ったゲーム制作経験やその根底にあった思考プロセスに至るまで余すことなく書き記しています。「こんな考え方もありかもな」と実践して何かを得てもらえたら嬉しいと思っています。

――今後のご活躍も楽しみにしています。ありがとうございました。

米光一成氏 公式Xアカウント『ゲーム作家の全思考』大和書房書籍ページ

ゲームメーカーズで編集や諸業務に携わっています。『星のカービィ』シリーズと『ポケモン不思議のダンジョン』シリーズが好きです。