『Öooo』——言葉で説明せずに、自然にパズルアクションをプレイさせるやり方

『Öooo』は爆弾を生み出すいもむしを操作し、先に進む道を探り出すパズルプラットフォーマーです。開発は『ElecHead』を生み出した生高橋氏。『ElecHead』はゲーム進行の鍵となる通電状態を色で表現したパズルアクションゲームでしたが、今作のTIGSの展示でも、シンプルな操作体系と、巧みなゲームデザインを印象付けていました。

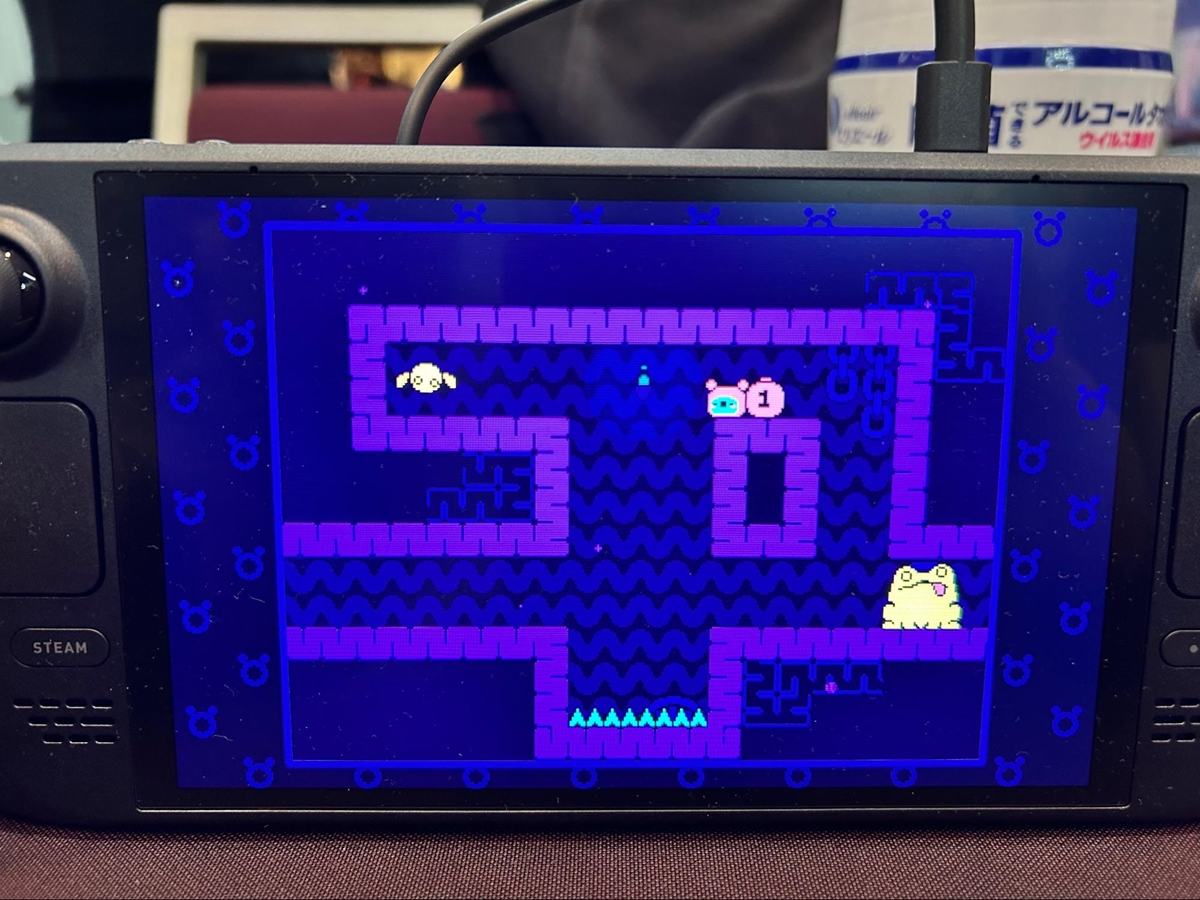

ピンクの生物がプレイヤー。いもむしの体の一部のように移動する右側の球が爆弾

爆弾は壁を壊すだけでなく、爆風で高くジャンプしたり、遠くへ吹っ飛んで移動したりする力も持っています。本作のゲームプレイは、このように破壊や移動といった複数の機能を持つ爆弾の力を使い、謎に満ちた道のりを切り開いていくことが主になります。

ゲームが進むと複数の爆弾を生み出せるようになり、パズルを解く難易度も上昇。ですが、ゲームの機能をひとつひとつ自然と理解できる構成によって、プレイヤーは段階を踏んで難しいパズルに挑戦することができます。これにより、徐々に成長する実感が得られるようになっています。

“シンプルな操作で複数の行動ができるゲームデザインが好き”

そんなパズルアクションである本作ですが、生高橋氏はどのようにアイデアを思いつき、具体的な開発まで進めていったのでしょうか?

生高橋氏はまず「ひとつのアクションから、いろんな広がりが生まれるゲームが好きなんですよ」と語ってくれました。シンプルな操作から複数の動作ができるというゲームデザインを目指しているそうで、それは『Öooo』の爆弾ひとつで破壊や移動といったアクションを兼ねていることからもよく分かるものでした。複数の動作を兼ねるデザインを好む理由には、「もっぴんさんの『Downwell』の操作がジャンプと攻撃を兼ねていた」ことに影響を受けたそうです。

初めの問いに戻ると、生高橋氏はこうした前提から、ゲームは「プレイヤーの主要なアクションから考える」と回答しています。その主要なアクションを頭の中である程度遊んでみて考えているそうです。

前作で作りたかった「探索アクション」ができなかった悔しさがスタート

もともと高橋氏はメトロイドヴァニアといったジャンルのような、2Dの探索アクションを好んでいました。『ElecHead』を開発している当時も、そうした探索アクションを作りたかったとのこと。しかし生高橋氏は「結局それは作れなくて、かなりパズル寄りのゲームデザインになりました」と振り返っています。

悔しさから生高橋氏は『Öooo』の企画当初、まず探索アクションとして作りきることを決断。「主要なアクションをどうしようか?」と考えたときに、探索アクションでは壁などのいろいろな場所を破壊することに着目し、爆弾という発想に行きつきました。

爆弾から、どう複数のアクションが実現できるかを試す

続いて生高橋氏は、爆弾でどんなアクションができるかのプロトタイプを開発。初期は「爆弾を銃で撃って、爆風で飛んで移動する」などのアクションを試していました。

この時点では「銃を撃つ」ことと「爆弾を置く」アクションなど、別々の動作があります。操作方法が複雑になりそうになると、生高橋氏は「別々の動作をまとめて、操作をシンプルにする方法」について考えるようになります。

そこでヒントになったのが、『Bomb Chicken』というタイトルでした。生高橋氏は『Bomb Chicken』で「キャラが爆弾を下に配置すると、そのままキャラが置いた爆弾の上に乗る」というデザインに注目。「爆弾を置いて物を破壊するだけではなく、爆風でジャンプもできる」と、複数のアクションを兼ねている点に影響を受けたといいます。

生高橋氏はそうした他タイトルの事例も見ながら、『Öooo』ではさらに爆弾でできることの可能性を模索します。「爆弾を3個ぐらい出せるようにしたときに『爆弾で他の爆弾をふっ飛ばして移動させる』とか、いろんなことができる!ってアイデアがブワーッと広がっていきました」と生高橋氏は話しており、この時『Öooo』というゲームがどこで面白くなるかを掴んだそうです。

思いついた爆弾のアイデアの数々は、遊んだ時に驚きや意外性があるものを残すよう取捨選択していきました。

自然に操作方法を覚えられるゲーム進行の作り方

そのほかに『Öooo』の試遊で興味深かったのは、ほとんど言葉で説明しなくてもプレイ方法を自然と覚えられる点です。『Öooo』は爆弾で複数の動作ができるゲームなので、一見すると操作を覚えるのが大変な印象がありますが、実際に遊ぶとそうしたつまずきがありません。

YouTube動画『Öooo – Official Short Trailer』

生高橋氏がここで注意しているのは「ゲームでできることの要素を分解すること」だと言います。爆弾のアクションは「リモコンで起動」、「破壊」や「爆風でジャンプ」などの要素があります。そこで各アクションの要素をひとつずつ、プレイヤーが学んだら次のステージで実践していけるよう積み重ねの設計をしています。

生高橋氏がゲームプレイだけで操作を伝えるデザインにこだわる理由は、「そもそも僕がゲームで言葉を使うのが好きじゃなくて、言葉を使わないゲームに憧れがある」と語りました。

また言葉を無くしたことで、海外展開する際にローカライズの手間は無くなったものの「必然的にどうやってプレイヤーに操作方法を教えるか考える必要があるんです」と、軽い裏事情も教えてくれました。

ちなみに『Öooo』という不思議なタイトル名ですが、生高橋氏によると「いまのところ読み方は決まっていないです」とのことです。発売と共に、正式な読み方が決まるのも期待しましょう。

『Öooo』公式サイト

『ガールズメイドプディング』——ビジュアルノベルの “読む”体験をひとつ押し広げたデザインはどこから生まれたか

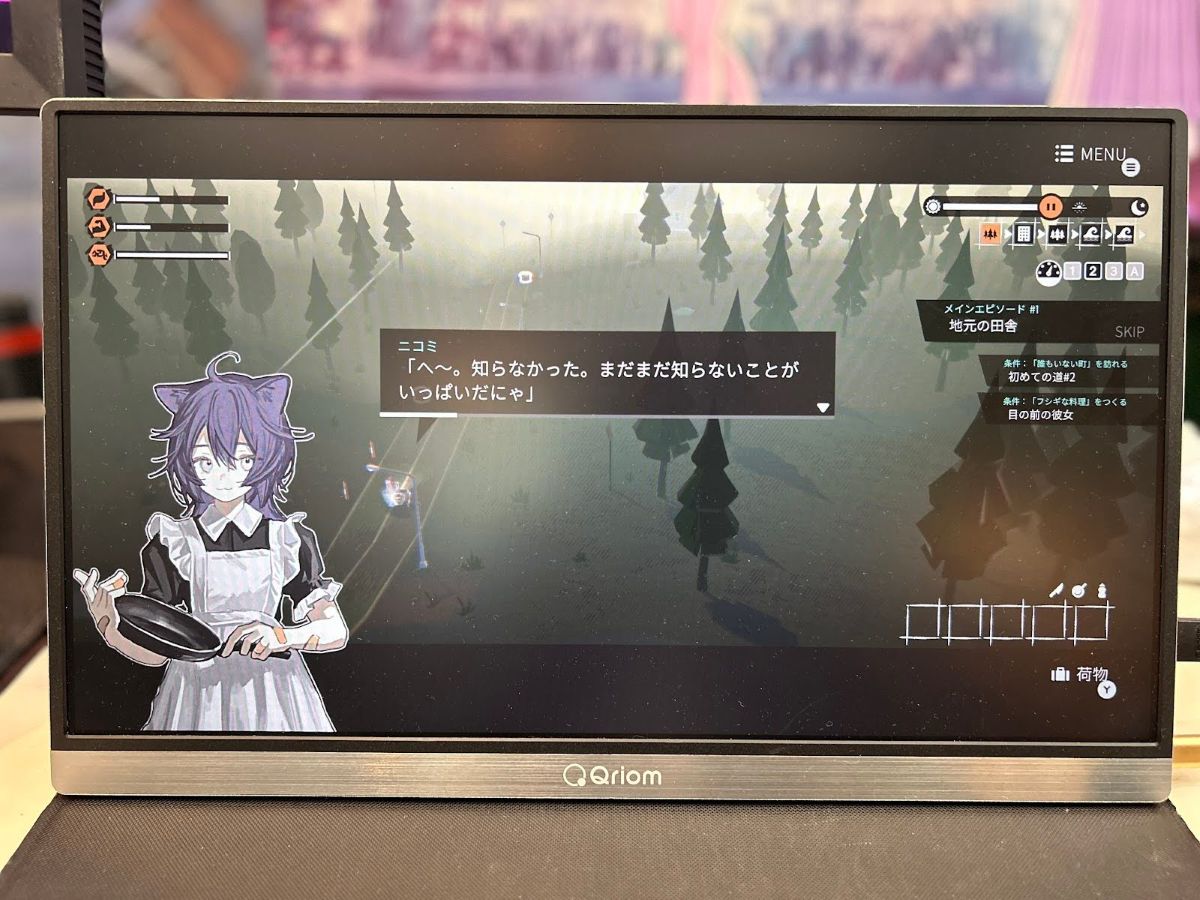

『ガールズメイドプディング』は、ある時から人が消えた街を白いロングヘアの少女・スミビと、メイドの少女・ニコミがバイクで旅していくという、破滅の気配を抱えたアドベンチャーゲームです。

本作の一番の体験は、破滅的な世界のなかで主人公のスミビとニコミが生き延びながら会話を交わしていくのを読んでいくことにあります。一般的なアドベンチャーゲームではボタンでメッセージを送りますが、『ガールズメイドプディング』の場合はなんと広大なフィールド上で、バイクを運転すると同時にメッセージが進んでいく仕様となっています。

この仕様により、誰もいない街をドライブしながらふたりの会話を追っていく体験が実現。プレイヤーはふたりの会話から、お互いがどんな人間かを知っていくとともに、世界がどうしてこんな状況になってしまったかを知っていくことになります。

本作は会話で物語を追いかけるだけにとどまりません。さまざまなポストアポカリプスのゲームのように食料や眠れる場所を確保するといった、サバイバルの要素を織り込んだゲームデザインを特徴としています。道路上をバイクで移動し、街に残された食料を探し、料理を作り、空腹を満たしながら、探索を続けていくのが主要なゲームプレイとなります。

筆者が試遊してみたところ、本作が何に近いかというと『FINAL FANTASY XV(ファイナルファンタジー15)』でした。広大なオープンワールドにて、食料を集めてキャンプしたり、さまざまなサブミッションを攻略するのと同時に仲間との会話が行われ、旅する感覚に似たものを得ました。

探索するゲームプレイと同時に物語が進むゲームデザインはどう発想したか

『ガールズメイドプディング』を開発したOka Kazuhide氏は、過去に『ナツノカナタ』や『午前五時にピアノを弾く』の他、『ムーンレスムーン』をリリースしたクリエイターです。

Oka氏は主にビジュアルノベルをベースとしながら、TRPGのような探索要素やサバイバル要素を導入する斬新なゲームデザインを特徴としています。また、ハイペースに新作をリリースする制作スピードも見逃せない部分でしょう。先述のタイトルはここ3年の間にリリースしています。これは開発に3~5年ほどかけているクリエイターが多いことを考えると、相当な速さで開発していると言えるでしょう。

Oka氏は今回の『ガールズメイドプディング』を発想したきっかけをこう答えています。もともとポストアポカリプス系のゲームを好んでいた他に、「よりゲームで物語を伝えていきたい」という考えから、「3Dの世界を旅しながらお話を読ませていく」というゲームデザインを思いついていたといいます。

Oka氏は、ゲームプレイを生かした物語体験を特徴とした先行タイトルとして、『Firewatch』を挙げました。こちらは自然保護区の森林火災の監視員となり、周囲の環境を調査しながらトランシーバーで上司と会話していくゲームデザインを主としていました。

Oka氏は『Firewatch』のゲームプレイをしながら同時に物語が進んでいくやり方に影響を受け、『ガールズメイドプディング』で挑戦しているとのことです。

ランダムで構成される、3Dの街並み作り

本作の開発では主にUnityを利用しています。Oka氏は当初、3D空間を探索するゲームではなく別のゲームデザインで進めていたのですが、開発が進んだある時点から「これはもう、プレイヤーがバイクを自由に操作しながら登場人物の会話を読んでいくゲームにしたほうが絶対にいい」と判断。一度、作り直したといいます。

これまでのOka氏のゲームは、2Dの立ち絵や背景をメインに構成されていましたが、『ガールズメイドプディング』で3D空間の開発は初めての挑戦となりました。特に3Dの背景を作ることに苦労していました。

メインキャラクターやバイクの3Dモデルは他のクリエイターが制作したもの、背景の木や建物などはUnityのアセットストアで購入したものを使用した

Oka氏は背景に関して、「道路や建物の配置は、全部ランダムにしています」と説明。Unityでランダム生成する仕組みとして、「最初にプレイヤーが移動できる道路を決める」ことから始まるとOka氏は解説します。

道路はまっすぐな道や分岐する道などを作り、地形の凹凸に合わせて貼って構成。木や建物といったオブジェクトは、道路を基準にランダムでさまざまな距離で配置される形で背景を構築しているといいます。

ゲームの面白さの核心を掴んだとき

Oka氏は「開発を3Dに切り替えたけれど、本当にこれで大丈夫だろうか」と葛藤したこともあったそうです。特にOka氏は3D制作が本職ではないのもあり、初期は「作ったものがどうしてもダサくなる」という悩みがありました。ですが、次第に背景の品質を上げていくなかで、考えが変わっていったと言います。

また、ゲームプレイも最初はもっとサバイバル系らしく、物資の探索をメインにしていました。しかし、各種パラメーターを見ながら生き残りを模索するゲームプレイにすると「ストーリーを読んでいくのは無理なんじゃないか」と気づき、現在のかたちに方向転換しました。

ビジュアル面とゲームデザイン面のふたつを調整していきながら、Oka氏が考える本作の面白さの確信を掴めたのは、TIGSに出展するひと月前くらいのことだと言います。Oka氏のお話からは、自分の作りたいゲームの形を見出すために、細かな改修を重ねることで理想に近づけるスタンスがよくわかるものでした。

ガールズメイドプディング

『MOP’N SPARK』——開発が一度、完全に止まってしまったゲームをもう一度作ろうと心を決めるまで

『MOP’N SPARK』は掃除人と電気工事士のふたりを主人公としたパズルプラットフォーマーです。本作はステージ上のゴミを片づけて、電気を通せばクリアとなります。

しかし、本作はリアルタイムでふたりのキャラを操作するゲームではありません。ふたりの「移動」や「ジャンプ」、「モップで掃除」などなどの行動を事前に入力し、再生させることでミッションを達成していくゲームデザインを特徴としています。

まるで簡単なプログラミングのように、キャラの行動を考えるゲームプレイが独特な一作です。そのプレイフィールはターン性で2Dアクションを遊んでいるかのようであり、クリアのための戦略を練ることが面白いゲームとなっています。

ゲームデザインのヒントは「詰将棋」と「DTM」

開発のOmoplata Gamesが、2Dアクションにターン性のシミュレーションを加えたようなゲームデザインを思いついたきっかけを聞きました。

開発の当初、Omoplata Gamesは「Unityでまずは自分が作れるものを作ろう」と考えていました。そこで簡単な2Dプラットフォーマーを作っていましたが、薄々と「時間をテーマにしたゲームを作りたい」とも考えていました。

そんなとき、Omoplata Gamesがハマっていた詰将棋がヒントになりました。「当時は電車のなかで5手詰や7手詰の詰将棋の本ばかり読んでいて、そんな詰将棋みたいな2Dプラットフォーマーはできないかなと考えました」とOmoplata Gamesは答えてくれました。

もうひとつヒントになったのはDTMです。これは、パソコンを使用して音楽を作成・編集する手法のひとつです。Omoplata Gamesは「DTMソフトでトラックを作るように、アクションが作れたら面白いんじゃないかと」と考え、本作のゲームデザインに活かしています。

YouTube動画『MOP’N SPARK Alfa Trailer』

実は一度、開発を辞めていた

実は、筆者は本作をインディーゲームイベントで6年前に取材していたことがあります。その時は『Sweep It!』というタイトルで出展しており、基本的なゲームデザインは操作するキャラが1人という以外はすべて同じでした。あれから進捗がどうなったのだろう、と思っていました。

そのことをOmoplata Gamesに伺うと、シンプルに「開発を辞めてしまっていた」と回答します。Omoplata Gamesが本作を発想したのは約10年前。そこから数年ほど進めていた開発は、ある時からストップしてしまいます。

「開発がストップした理由は、自分でも説明できないんです」と語りながらも、ストップしてしまう要素をいくつも挙げてくれました。

ひとつは本業や家庭での忙しさ。インディーゲーム開発は他に仕事を持った状態で行うことがほとんどであり、Omoplata Gamesもその例に漏れませんでした。本業などで時間や体力が取られると、ゲーム開発が難しくなることはよくあることかもしれません。

そうしているうちに、「なんだかプロジェクトを立ち上げる気になれなくなっちゃったんです」と、Omoplata Gamesは心境が変化したことを語ってくれました。「ボスのドットアニメーションを描いていたんですけど、描くのが嫌で嫌で仕方なくなってしまって」と、モチベーションが下がり切ってしまったことも告白しました。

こうした状態から逃れるように、Omoplata Gamesは他のゲームを開発したり横道に逸れたりしたといいます。これも、モチベーションが低下し、開発が停滞したクリエイターがやりがちな行動でした。

コンテストに応募したことで、モチベーションが蘇った

そうして開発がストップしていましたが、Omoplata Gamesはある時、GYAAR Studioが主催するインディーゲームコンテストを目にします。そこで本作を応募したところ、見事に佳作を受賞することになりました。

「そこからですね。改めて作り直して、ちゃんとリリースしようと思うようになりました」そうしてOmoplata Gamesは本作を根本的に作り直すことを決断。主人公を1人増やし、現在のかたちになっていきました。

「コンテストがなかったら、今も埋もれていたままでしたね。将来的には作っていたかもしれないですけど、いつになるかは分からなかったです」Omoplata Gamesはそう振り返っています。

インディーゲームは自分で作りたいものを作るのが良い点ですが、それだけにそもそものモチベーションが切れてしまうと開発がストップしてしまうことがしばしばあります。

筆者も「あの時に取材したゲームはどうなったんだろう」と調べてみると、音沙汰がなくなっていたケースは少なくないです。外部のコンテストに応募し、結果を残したOmoplata Gamesのケースは、消えたモチベーションを取り戻すひとつの参考になるかもしれません。

『MOP’N SPARK』公式サイト「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2025」公式サイト

「ジャンル複合ライティング」というスタンスで活動。ビデオゲームを中核に、映画やアニメーションをはじめ、現代美術から格闘技、社会など数多くのジャンルを横断した企画やテキストを執筆している。