国内最大級のゲームイベントである東京ゲームショウ2022が、2022年9月15日(木)から9月18日(日)の4日間で開催しました。3年振りの幕張メッセ開催となった今年は、ビジネスデイにも関わらずデベロッパー各社のブースだけでなくインディーゲームや学校関係ブースにも大勢の来場者が訪れました。本記事では編集部がピックアップした「東京工科大学&日本工学院専門学校」ブースを紹介します。

多様な専門性を持つ学生同士が共同制作に臨む

会場を回る中で特に目を引いたのが『Elechead(エレキヘッド)』の巨大柱。開発者の生高橋氏は日本工学院専門学校蒲田校の卒業生で、ブースにも同氏の後輩となる学生作品が数多く公開されています。日本工学院専門学校は片柳学園が擁する専門学校で、同じ学校法人の東京工科大学との合同大型ブースを例年出展しています。

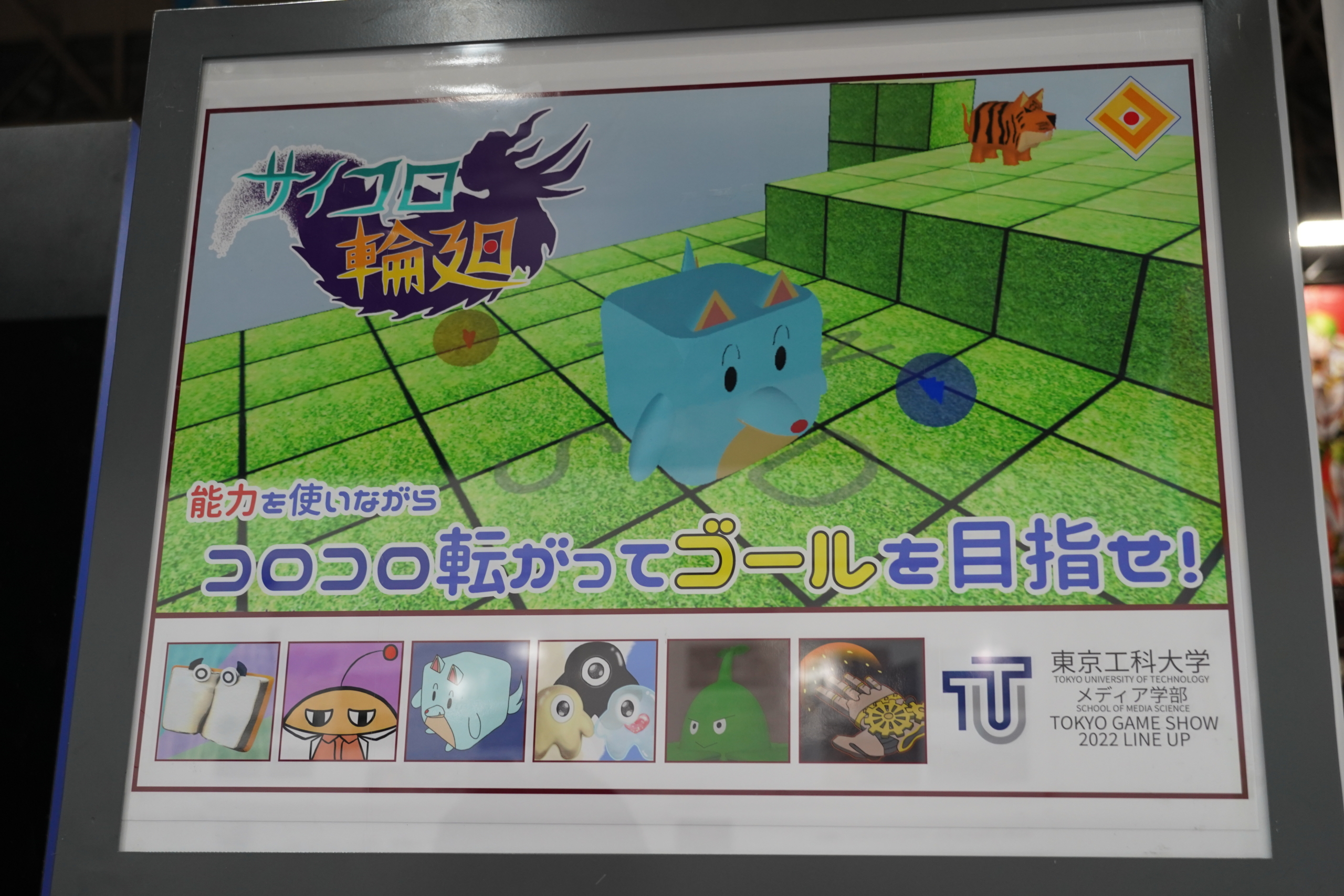

3Dアクションが中心。工学院ブースでは特徴的なルックの2Dタイトルも多数展示

HUGE HAND HERO

東京工科大学の「HUGE HAND HERO」は、Nintendo SwitchのJoy-Conで操作する3Dアクションゲームです。操作キャラクターの左右に表示された大きな手がプレイヤーが両手に持つJoy-Conに対応しており、実際に腕を振って攻撃する仕組みになっています。パンチを繰り出して直接攻撃を行うだけでなく、敵が投げてきた岩をつかんで投げ返すというギミックも存在します。

3年振りの現地開催ということで、会場内ではこの他にもフィジカルなコントローラーを用いた作品が多く見られました。

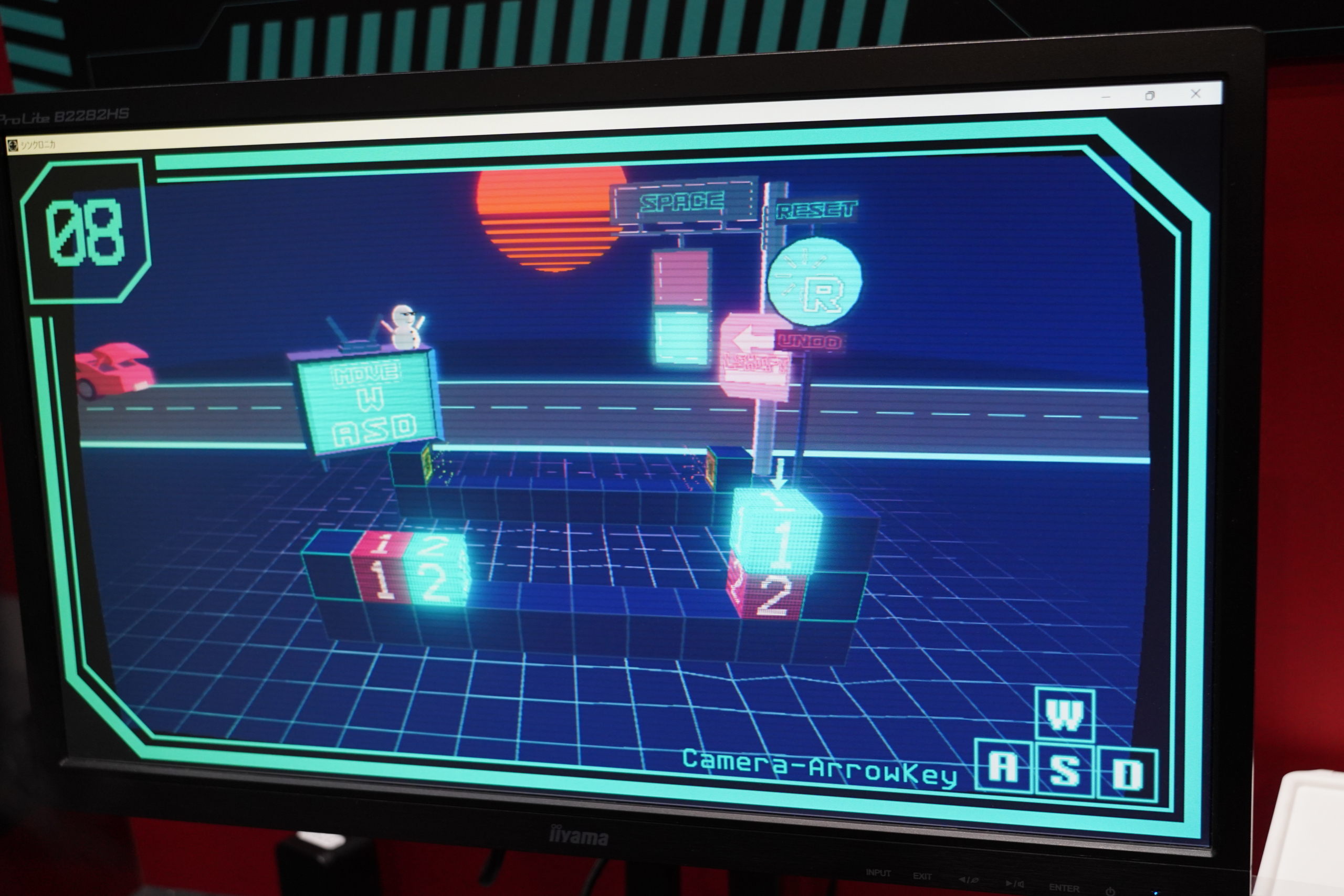

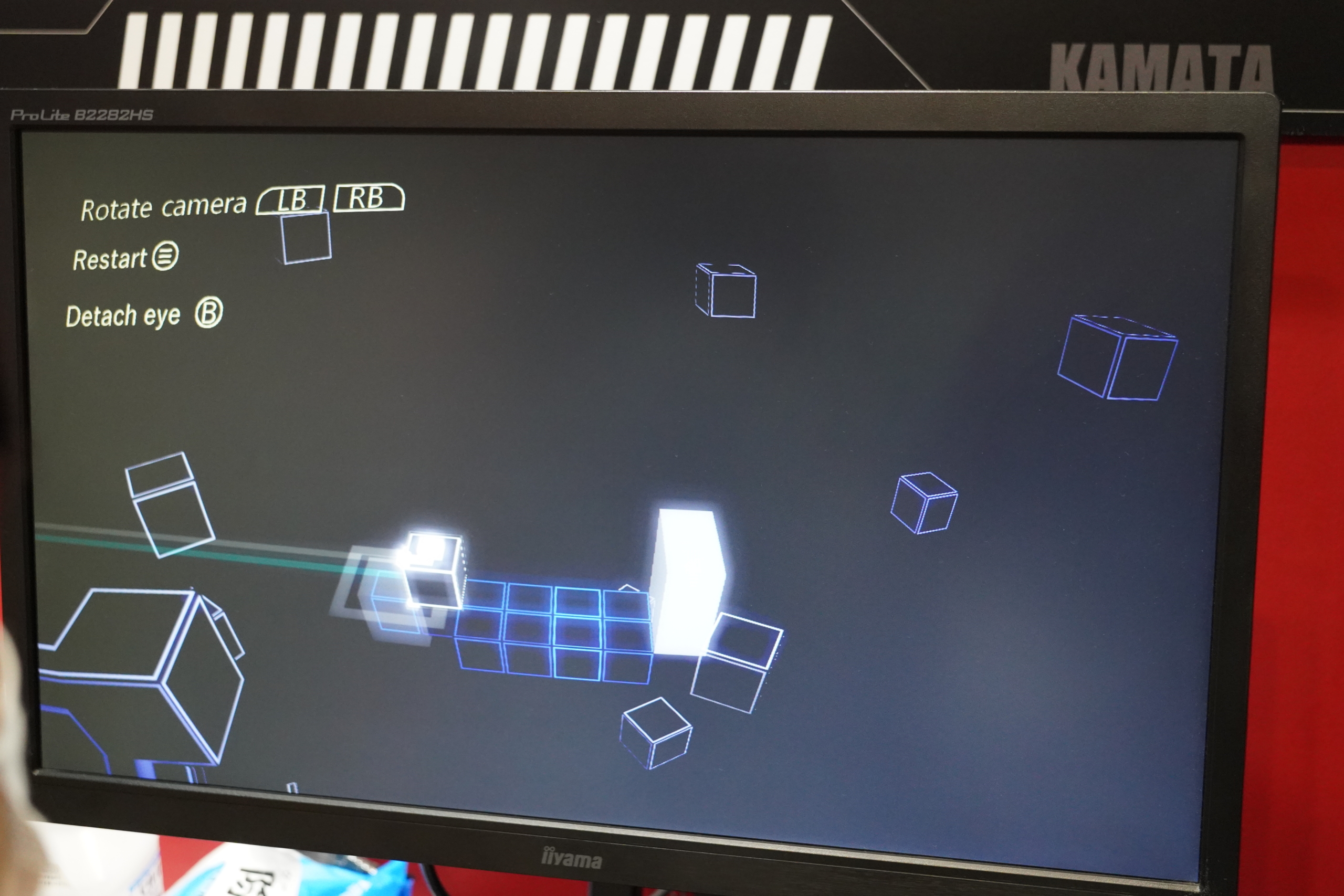

Chrono Rewrite

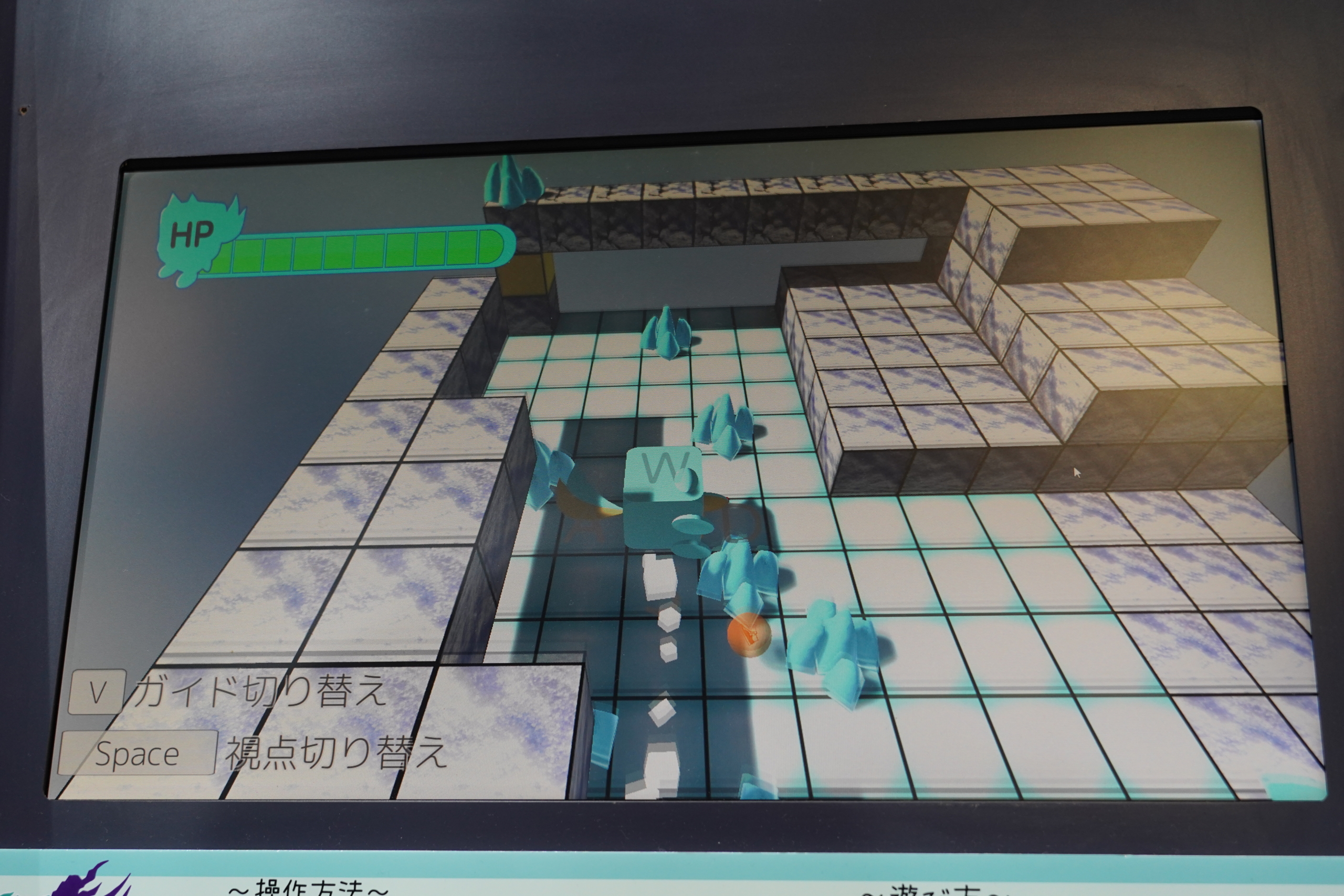

日本工学院八王子校からは「Chrono Rewrite」をピックアップ。サイバーパンクな世界観でボスと戦うタイムアタック制3Dアクションゲームで、軽快かつ多彩な攻撃アクションで敵を倒していく内容となっています。

ボスは本体の攻撃だけでなく、多数の宙に浮かぶ小型の球体(ドローン敵)を従えており、これらをジャンプ攻撃で一気になぎ倒すのが爽快。また、プレイヤーはHPと引き換えに時間停止を行うことができ、ピンチ時の緊急回避や攻めきるためのチャンスタイムを意図的に作ることが可能です。

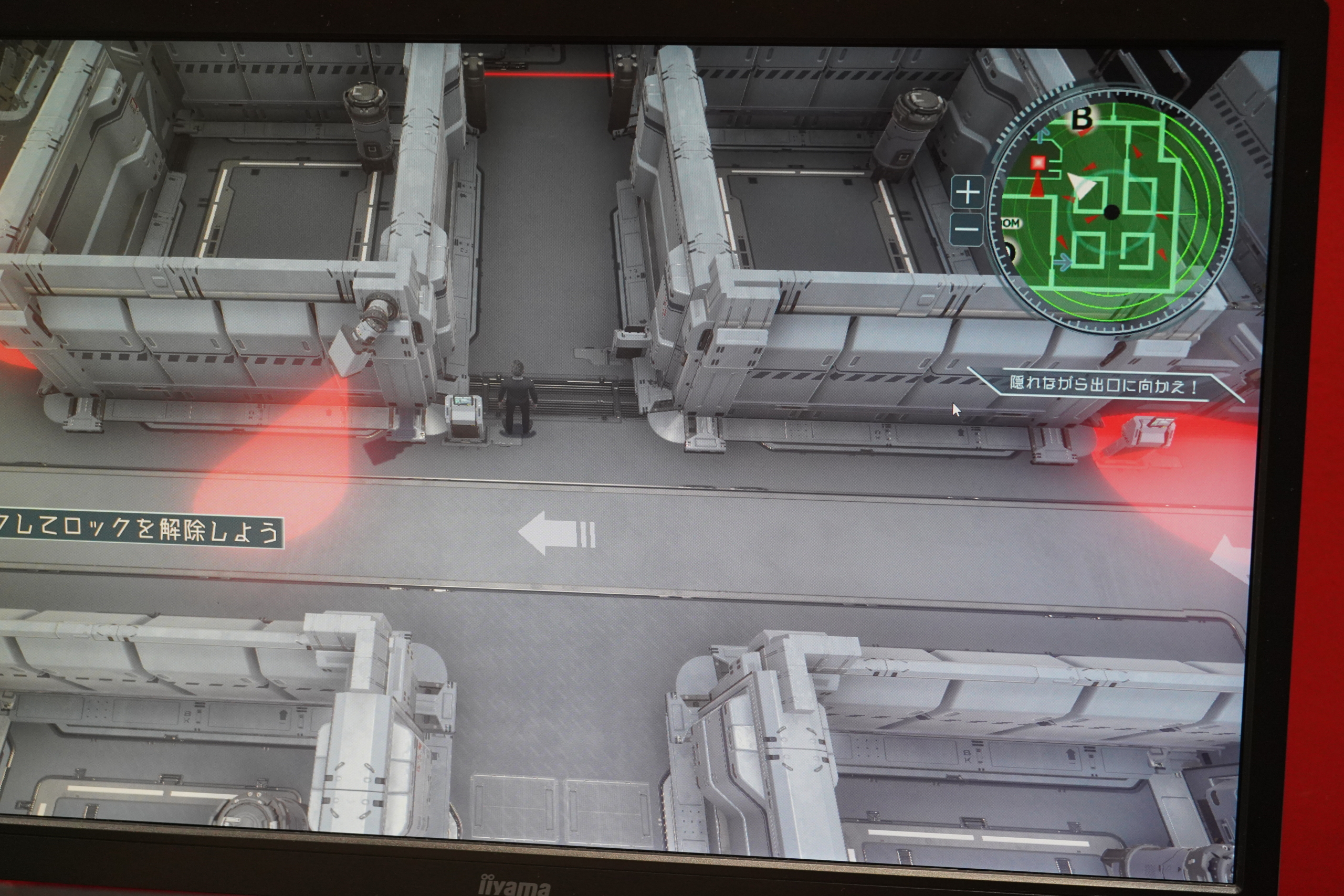

東京工科大学の展示作品

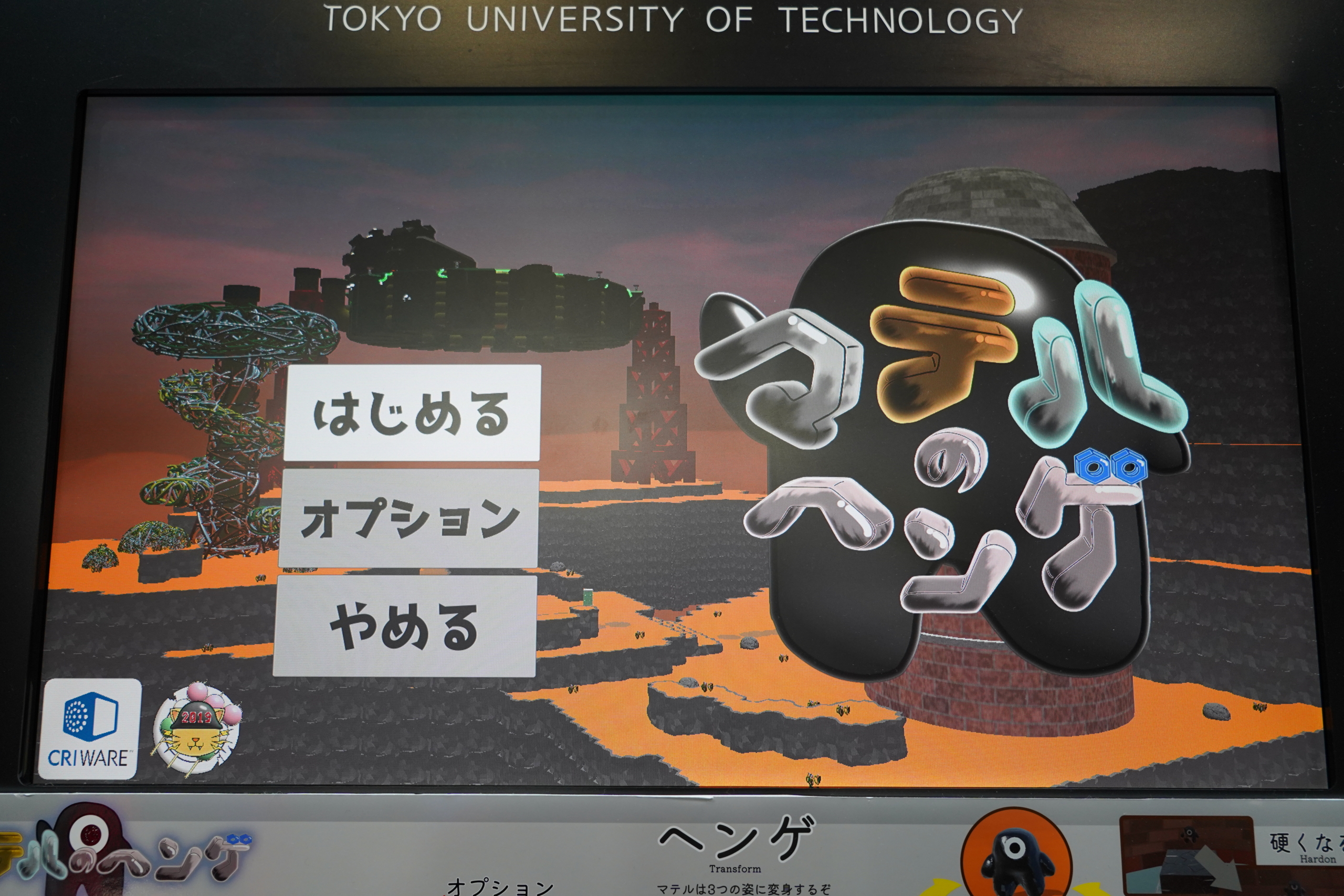

3D箱庭探索変身アクション「マテルのヘンゲ」。自分の体の素材を鉄やゴムなどに变化(ヘンゲ)させ、マップを自由に探索

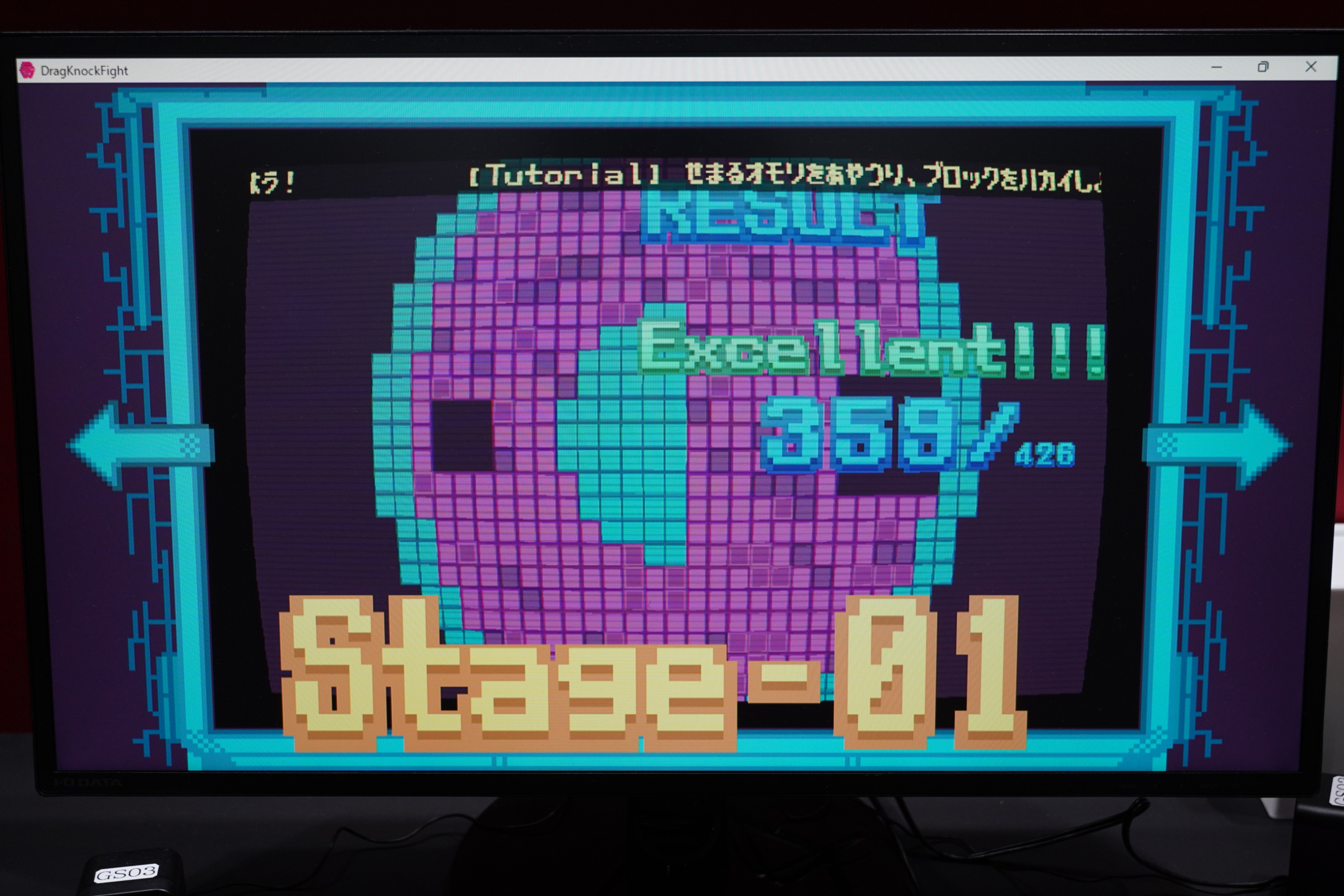

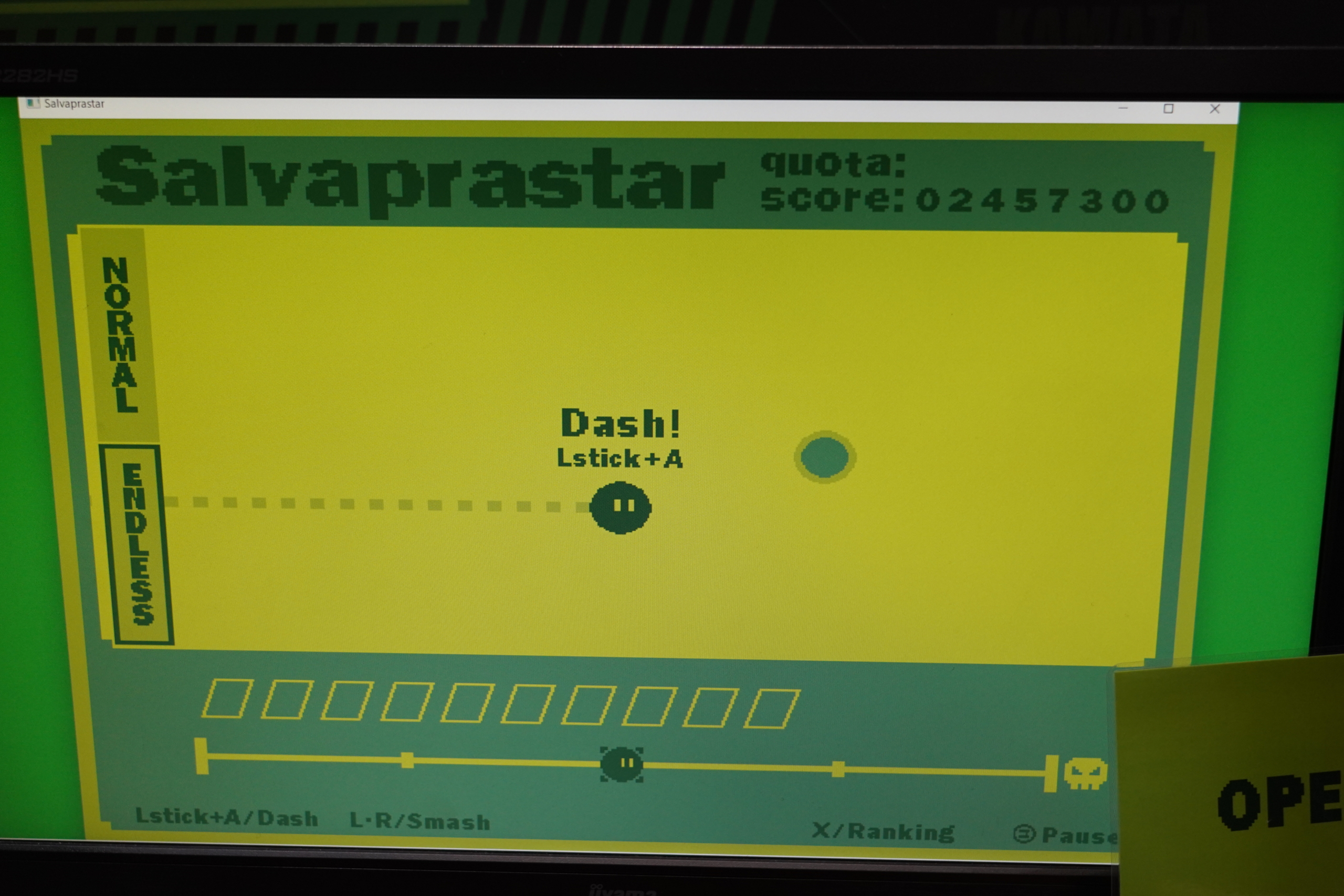

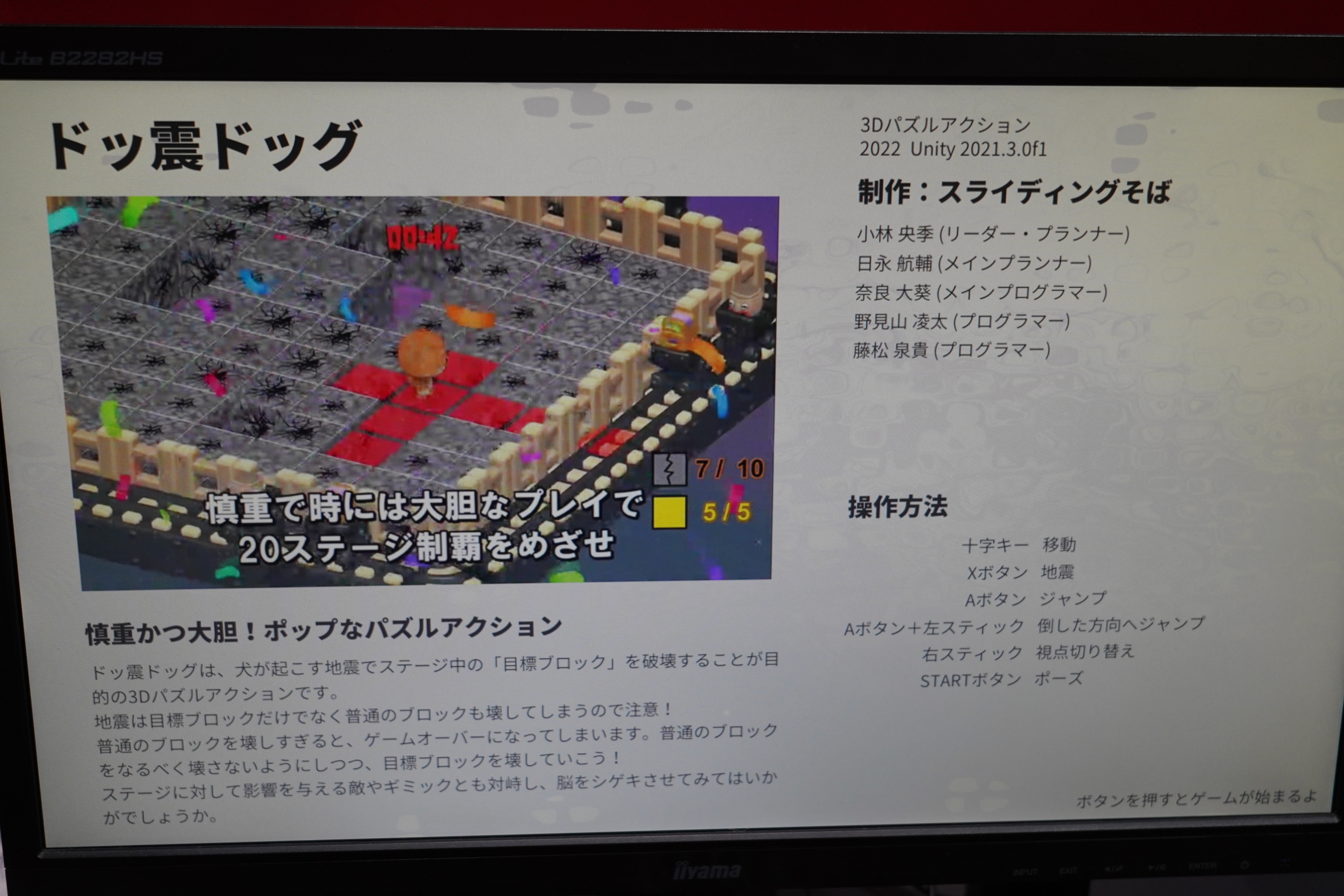

日本工学院の展示作品

挫折も成功も、すべて体験として積み重ねて成長していく

東京工科大学メディア学部は、2007年に国内の4年制大学として初めて東京ゲームショウ出展を行っています。東京ゲームショウへ向けた東京工科大学の取り組みについて、三上浩司先生にお話を伺いました。

――東京工科大学と日本工学院について、それぞれご紹介をお願いいたします。

東京工科大学は学校法人片柳学園が擁する4年制大学です。日本工学院専門学校は東京工科大学の併設校で、そのほかにも日本工学院八王子専門学校、そして日本工学院北海道専門学校などがあります。もともとは専門学校の方が先んじてゲーム教育を行っており、東京工科大学メディア学部としては2003年頃からゲームに関する教育や研究を始めました。

技術的な内容は専門学校でしっかりと教えていたので、大学では仕組みづくりや先端技術に関連する高度人材の育成に向けたカリキュラムを作成しました。2004年には「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」(現代GP)にも採択され、現在に到るまでゲーム開発を講義として行い続けています。

――東京工科大学で三上先生が関わるゲーム開発の講義において、教育方針やユニークな点などをご紹介ください。

東京工科大学では、新入生全体の3割にあたる100名程度が毎年ゲーム開発の講義を履修します。その全員が「東京ゲームショウへ出展する!」という大きな目標を持ってチーム制作を行っています。

入学したばかりの1年生は、基本的にはゲーム開発経験がありません。当然、自分がなにを専門にしたいかなども明確には決まっていない。企画をやりたいのかグラフィックをやりたいのかも分からない、そんな中で「東京ゲームショウへの出展」という強いモチベーションでもって前に進んでいきます。その過程でまずは全員がプログラムを学び、小規模なゲームからチーム制作を学び、そして今回出展しているような10人規模のタイトル開発へと駒を進めます。これは半期授業では収まらないので、3年計画でカリキュラムを策定しています。

――カリキュラム全体が東京ゲームショウの方向を向いていて、ステップバイステップで経験を重ねていくと。レールをしっかり敷いてあげるイメージでしょうか。

他校と比較してどうかは分かりませんが、むしろ自由だと思いますよ。この講義は必修ではないですし、東京工科大学はゲーム以外にも3DCGやプログラミング、ネットワークやサウンドなどの多分野を学ぶことができます。途中から入ってくる学生もいますし、逆にメンバーが諦めてしまって瓦解するチームもある。でも、失敗することも貴重な経験です。企画を1回諦めてチームを作り直しても良いし、他チームに再編されても良い。

毎年9月の東京ゲームショウという目標を目指して、さまざまな経験を積みながら成長して欲しいと思っています。

――個人の素養や考え方にもよると思いますが、専門学校と大学の併設ブースだからこそ見える両者の違いなどを教えてください。

専門学生は「今」必要とされるスキルを身につけて、開発の現場でしっかり活躍しながら成長していく。大学生は「5年後、10年後」を見越して課題発見・解決能力を身につけてもらう。ざっくりと言えば、例えばゲームエンジンなどのツールを使う側、作る側のようなかたちでしょうか。大学の場合は3年次にゲーム開発を行ったあと、4年次には卒業研究を行いますので、課題解決能力を養うことは意識しています。

東京工科大学 公式サイト日本工学院 公式サイトゲームメーカーズ編集長およびNINE GATES STUDIO代表。ライター/編集者として数多くのWEBメディアに携わり、インタビューや作品メイキング解説、その他技術的な記事を手掛けてきた。ゲーム業界ではコンポーザー/サウンドデザイナーとしても活動中。

ドラクエFFテイルズはもちろん、黄金の太陽やヴァルキリープロファイルなど往年のJ-RPG文化と、その文脈を受け継ぐ作品が好き。

関連記事

注目記事ランキング

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

連載・特集ピックアップ

西川善司が語る“ゲームの仕組み”の記事をまとめました。

Blenderを初めて使う人に向けたチュートリアル記事。モデル制作からUE5へのインポートまで幅広く解説。

アークライトの野澤 邦仁(のざわ くにひと)氏が、ボードゲームの企画から制作・出展方法まで解説。

ゲーム制作の定番ツールやイベント情報をまとめました。

CEDECで行われた講演のレポートをまとめました。

UNREAL FESTで行われた講演のレポートやインタビューをまとめました。

GDCで行われた講演などのレポートをまとめました。

CEDEC+KYUSHUで行われた講演のレポートやイベントレポートをまとめました。

GAME CREATORS CONFERENCEで行われた講演のレポートをまとめました。

Indie Developers Conferenceで行われた講演のレポートやインタビューをまとめました。

ゲームメーカーズ スクランブルで行われた講演のアーカイブ動画・スライドやレポートなどをまとめました。

東京ゲームショウで展示された作品のプレイレポートをまとめました。

BitSummitで展示された作品のプレイレポートをまとめました。

ゲームダンジョンで展示された作品のプレイレポートをまとめました。

日本と文化が近い中国でゲームを展開するための知見を、LeonaSoftware・グラティークの高橋 玲央奈氏が解説。

インディーゲームパブリッシャーの役割や活動内容などを直接インタビューします。

Xで最新情報をチェック!