国内最大規模のゲーム業界カンファレンス「CEDEC 2022」が、2022年8月23日(火)から8月25日(木)までの日程で開催されました。2日目となる8月24日には、株式会社ハル研究所サウンドクリエイター 小笠原 雄太氏、サウンドクリエイター 下岡 優希氏、スペシャリストエンジニア 根本 卓氏らが登壇し、「『星のカービィ ディスカバリー』 カービィらしさを継承し、再構築したサウンド表現」と題した講演を行いました。3Dになってもカービィシリーズの魅力を失わないための考え方やインタラクティブミュージックを利用する際の細かな配慮などが解説された本講演をレポートします。

TEXT / じーくどらむす

EDIT / 神山 大輝

目次

3Dになっても「カービィらしさ」を継承し、再構築するために

講演冒頭、サウンドリードを務めた小笠原氏より「カービィらしいサウンドとは?」というトピックが語られました。

『星のカービィ』シリーズは株式会社ハル研究所が開発しているアクションゲームで、今年30周年を迎えます。長年2Dアクションゲームが主体であったものが、最新作『星のカービィ ディスカバリー』において3Dアクションゲームへと大きな変化を遂げました。

2Dから3Dへ移行した関係でサウンド面も再構築する必要に迫られましたが、設計していく際にはカービィシリーズの長い歴史の中で大切にしてきた「考え方」をきちんと言語化することが大事だと考え、シリーズ開発を担ってきたスタッフにインタビューを実施したそうです。その中で浮かび上がってきたのが、サウンド表現においても「ゲームが面白くなるか?」を大切にしているという、当たり前ながら重要なテーマでした。

さらに具体的にするため、これを3つのテーマに分解し「ゲームならではの面白さ」「ユニークな面白さ」「楽曲単体の面白さ」と整理しました。

「カービィらしいサウンドとは何か?」を分解し、整理された要素をサウンド再構築の指針として実制作が進められました。

インタラクティブミュージックは「ここぞ」という時に絞って使う

続いて、再構築されたサウンド演出の音楽部分、特にインタラクティブミュージックと呼ばれるゲーム中に動的に変化する音楽の演出について、サウンドクリエイターの下岡氏が解説しました。

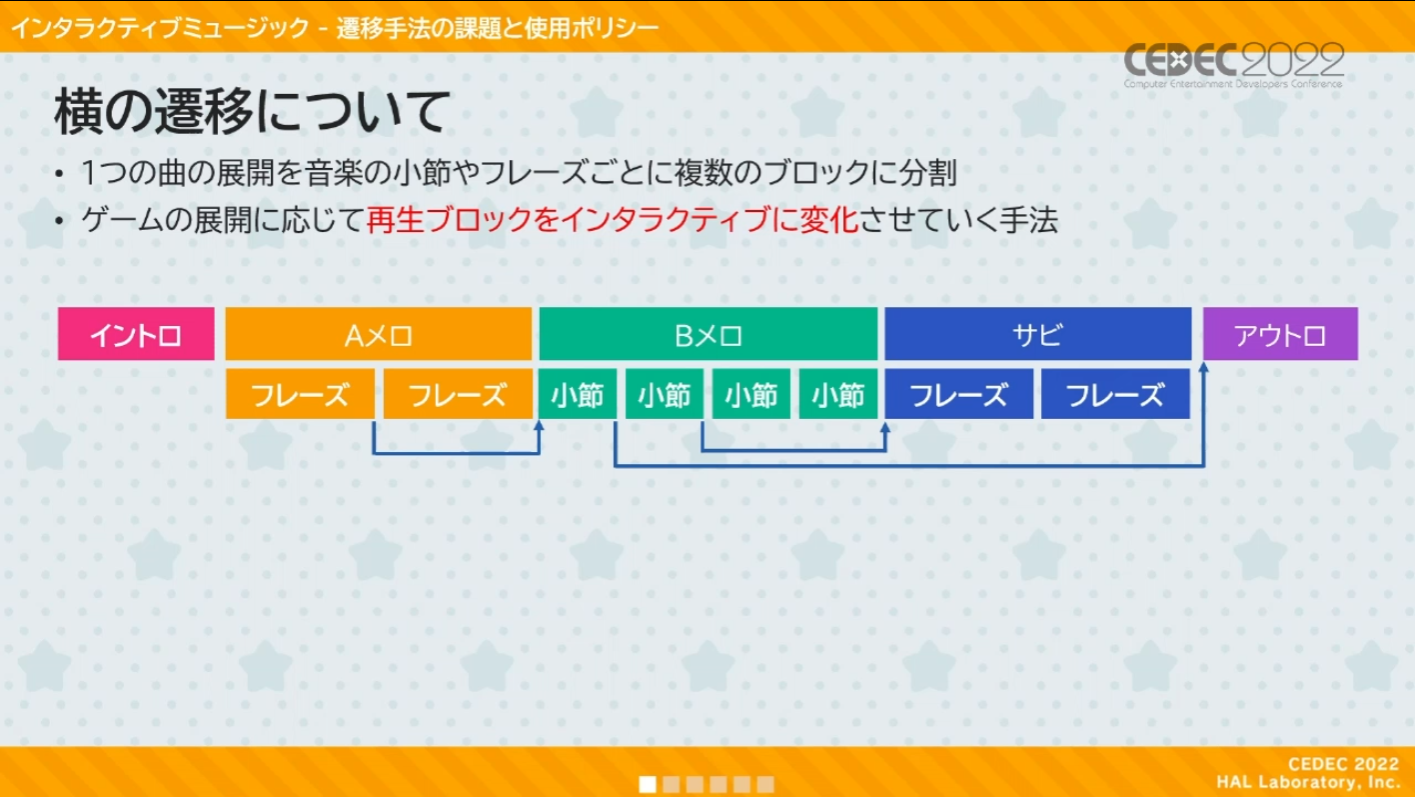

紹介されたのは「横の遷移(※)」と呼ばれる手法で、これまでのシリーズでも『星のカービィ スターアライズ』のラスボス戦など限られた「ここぞ」のシーンで利用されてきた音楽演出です。

※遷移:移り変わること。インタラクティブミュージックの場合は、同一楽曲内で別のアレンジや別の展開に変化する際に用いる

「横の遷移」を用いた演出と音楽の良さを両立することには難しさがあると下岡氏は説明します。

ひとつは、音楽の展開が進むまでゲームが進行しない実装にした場合、音楽の都合でプレイヤーを待たせてしまうという問題です。とくにカービィの楽曲は「カービィらしさ」のためにメロディアスであることが多く、これが途切れないように待っていると待機時間が長くなってしまう傾向にありました。

もう一つはこの問題の裏返しで、プレイヤーを待たせないように即座に遷移を行った場合、メロディがぶつ切りになったり、コード進行が急変することによって音楽的な魅力を損なうリスクがあります。

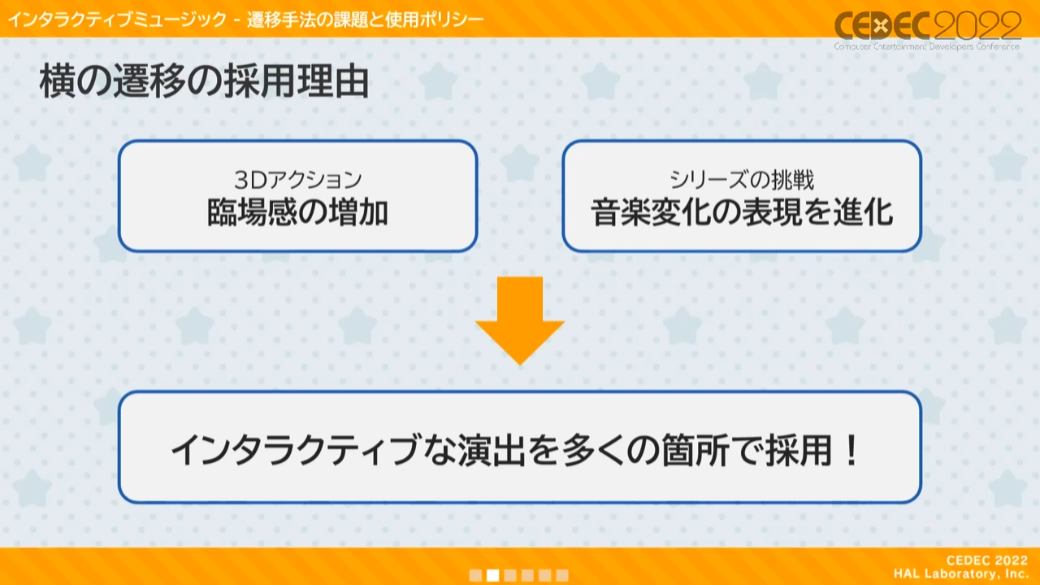

つまり、横の遷移を利用することは、音楽の展開をゲームに合わせられるという強力なメリットの反面、プレイヤーを待たせる不利益や、楽曲のクオリティの損失を招くリスクがあるということになります。

こうしたリスクをしっかりと意識して丁寧な実装や作曲段階の対策をすることで、デメリットを感じさせないようにすることが大切と語られました。

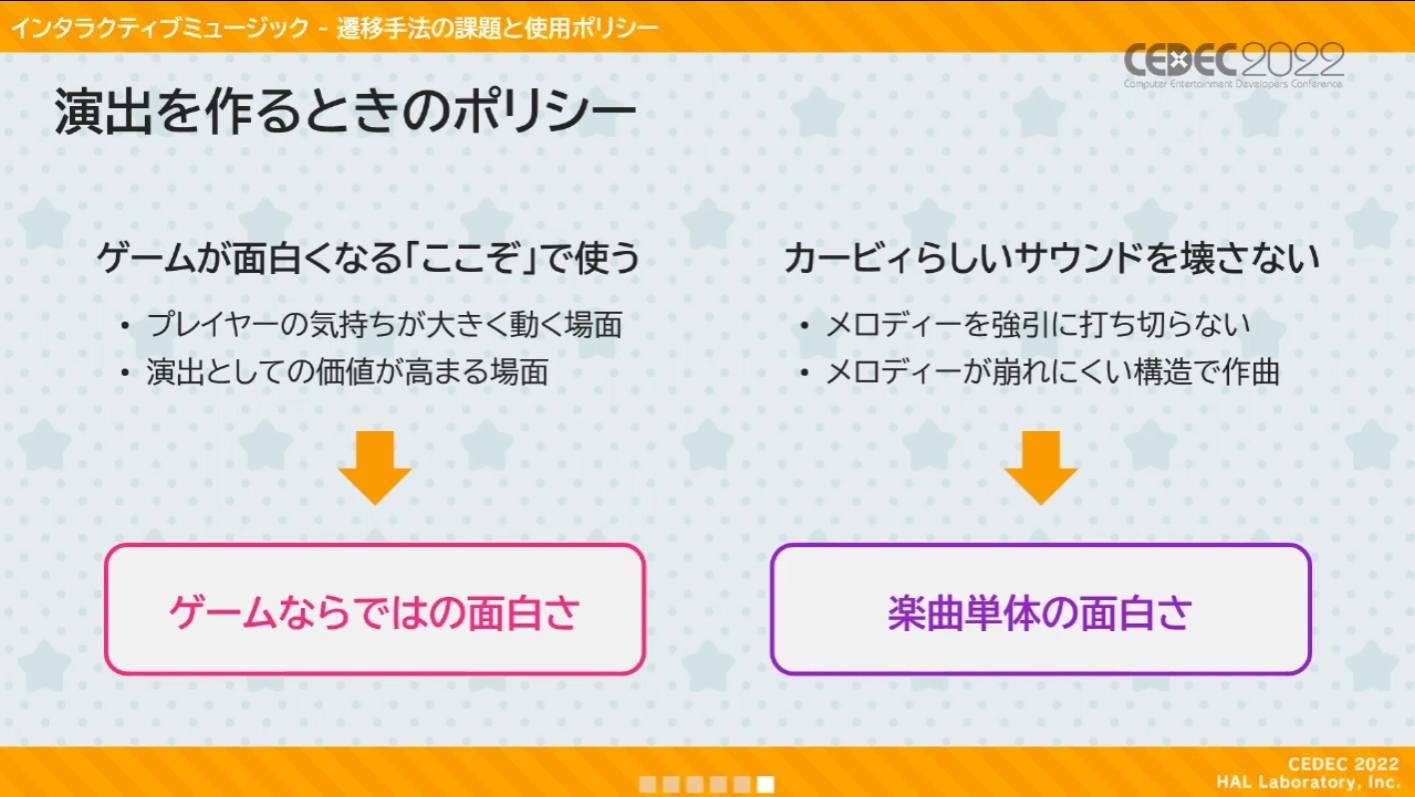

こうしたリスクがあることを考慮した上で、横の遷移を利用する際のポリシーが2つ設定されました。

1点目は、ゲームが面白くなる「ここぞ」という厳選した場面、すなわち音楽の感情とゲーム体験が結びつくことでプレイヤーの気持ちが大きく動く「演出としての価値が高まる場面」で使うこと。

2点目は、カービィらしいサウンドを壊さないこと。すなわち、メロディーを強引に打ち切ったりせず「楽曲単体での面白さ」という指針を崩さないことです。

ボス前ステージBGMの事例紹介

具体的な事例紹介として、最初のボス前ステージBGM「こわいケモノのにおい」が紹介されました。

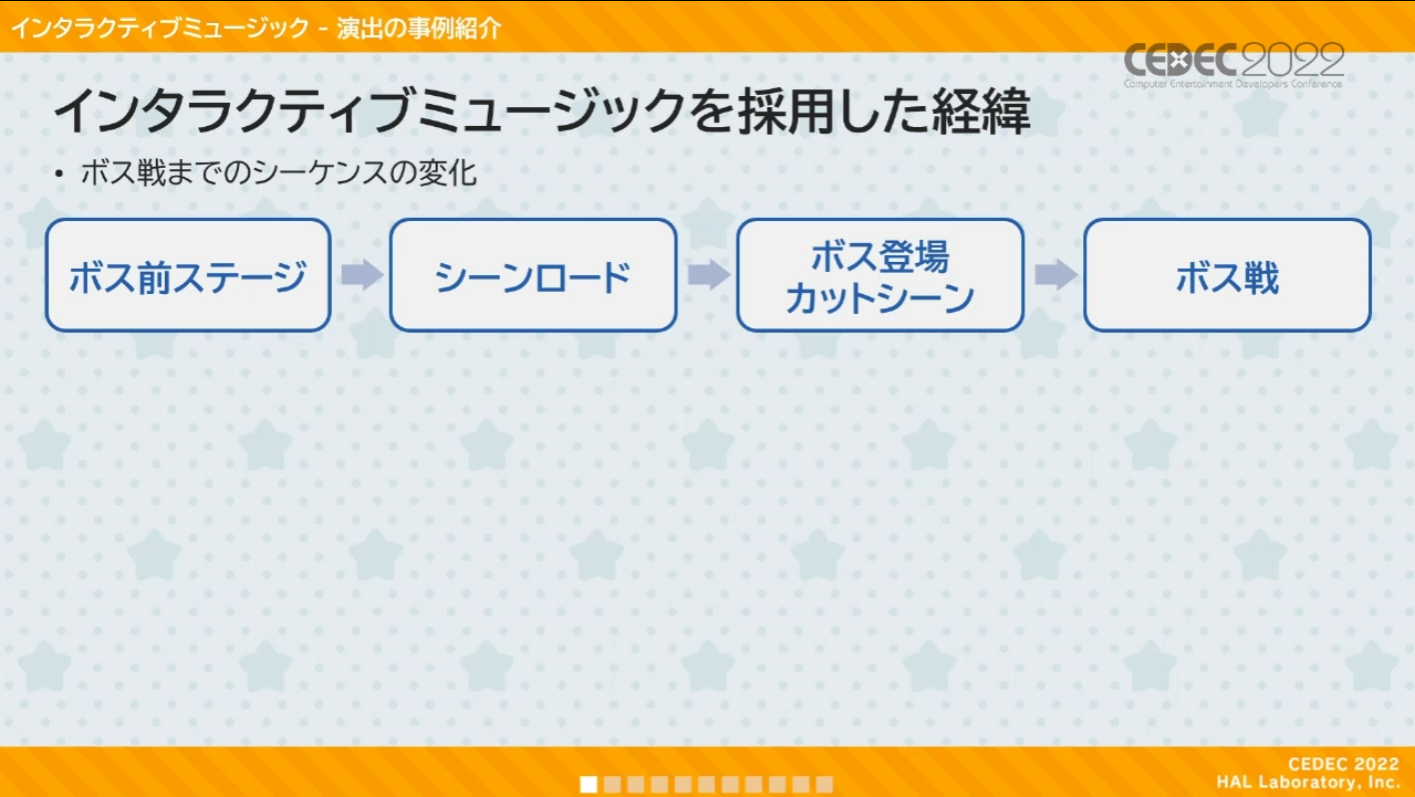

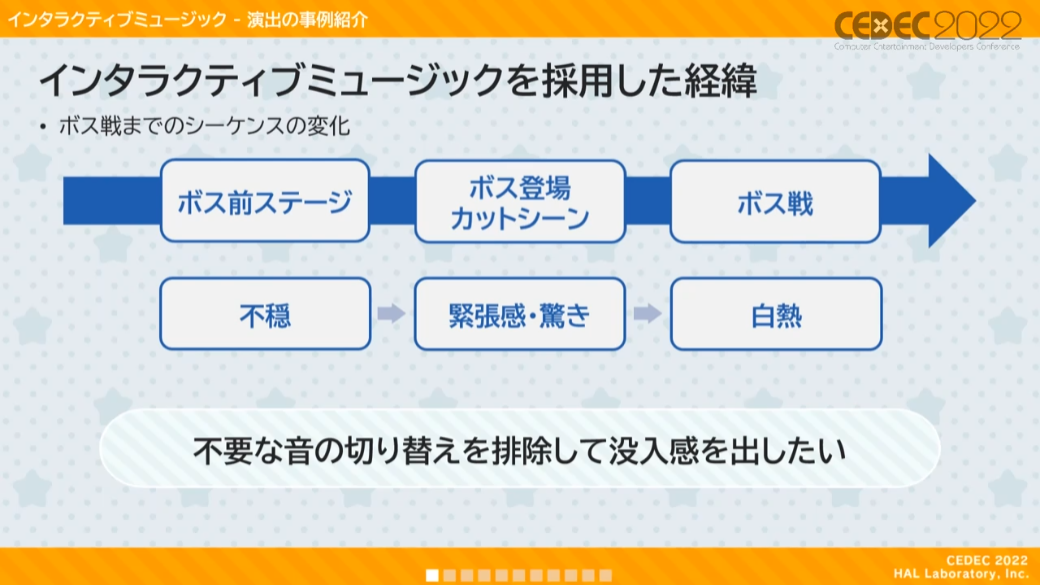

従来ではボス前ステージからボス戦まではロードやカットシーンによって区切られていましたが、今作ではロードを挟まずシームレスになり、ひとつながりのシーンとして演出されるようになりました。ボスに出会うまでの不穏な雰囲気から、緊張感が高まり、カットシーンのボス登場で驚き、そして白熱のバトルへ!という場面に入り込める演出にするため、音楽も途切れないような工夫が施されています。

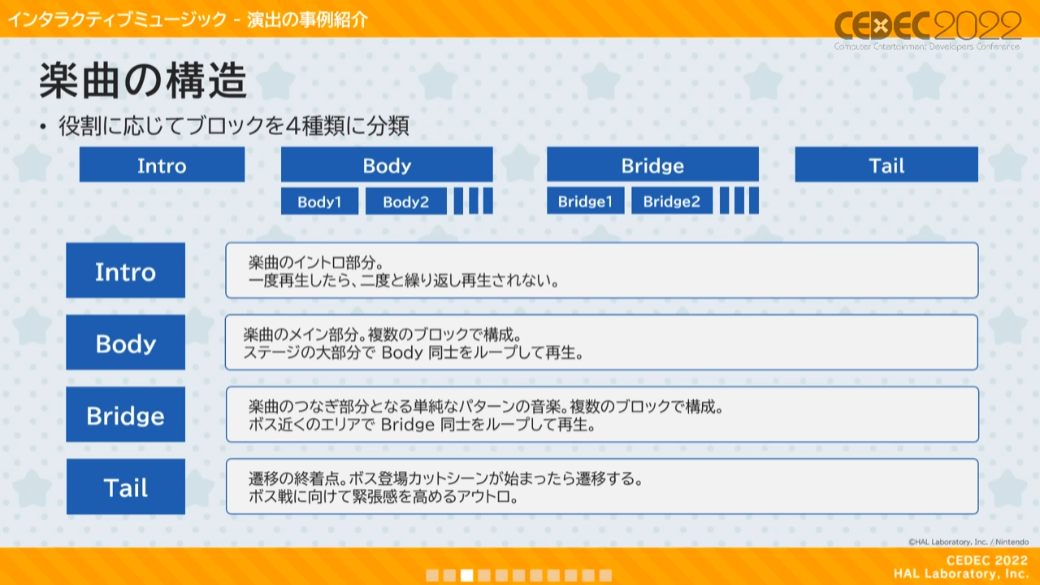

続けて、楽曲の中身である「Intro」「Body」「Bridge」「Tail」の4つのブロックと、それぞれの役割や遷移の工夫について個別に紹介されました。

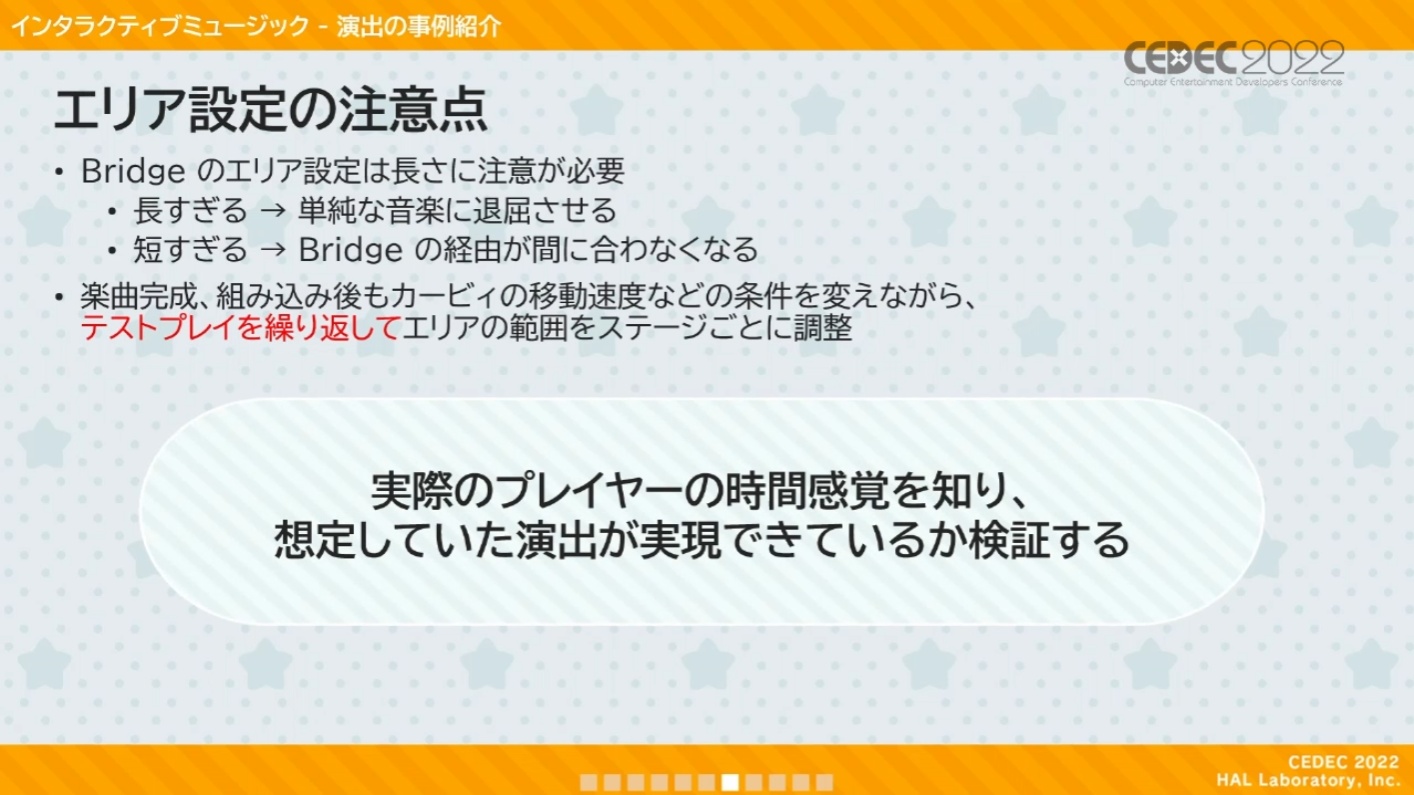

BodyからBridgeへはボス直前のエリアに近づくことで遷移が起こります。ここではそのエリアの長さにも注意して設計がされました。Bridgeを聴くエリアが長すぎると単調な音楽を長く聴く羽目になり、反面短すぎるとBridgeを経由できずBodyからTailへと違和感のある遷移になってしまう可能性があるため、様々な設定でテストプレイを繰り返してエリアを切り替える地点を調整したそうです。

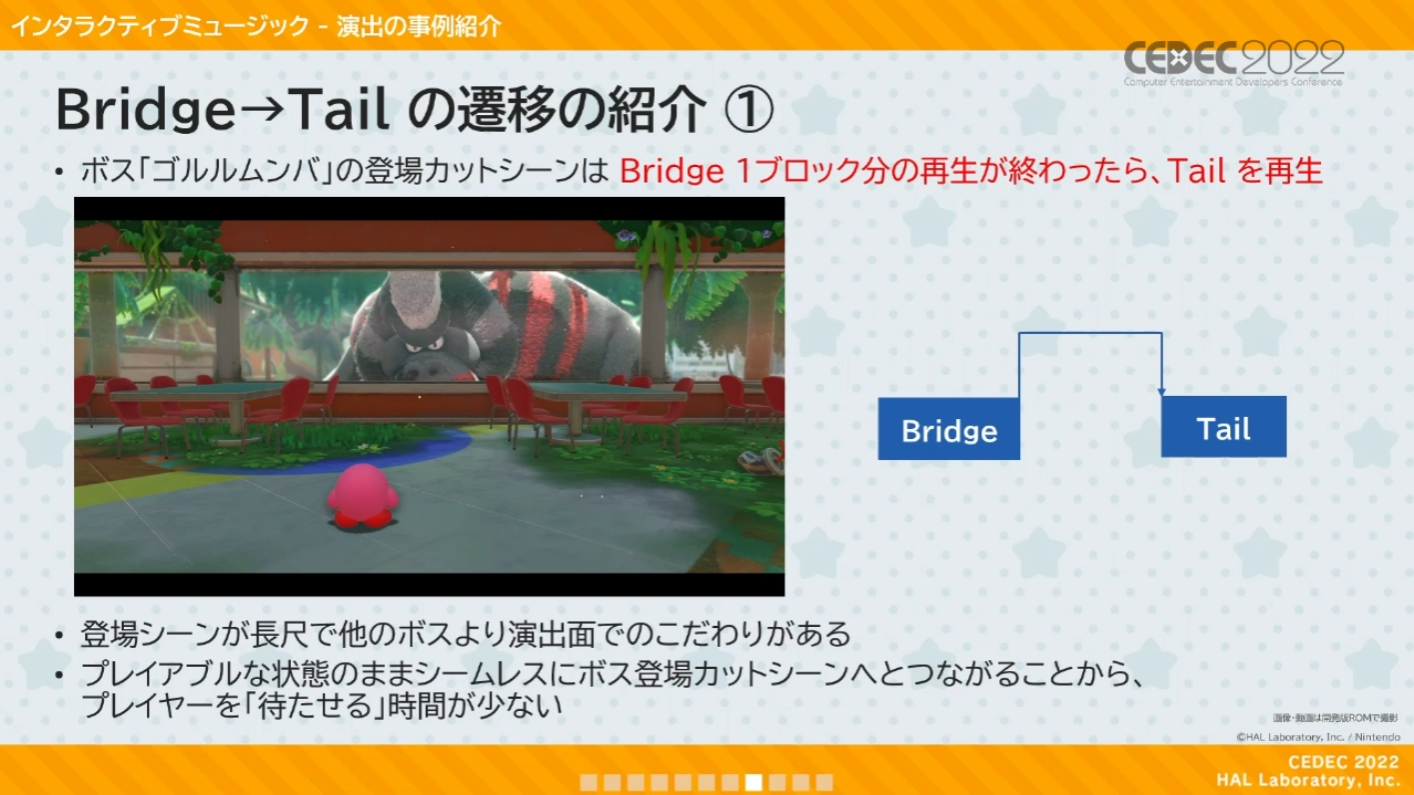

BridgeからTailへの遷移は、ステージごとに異なった実装になっています。最初のボス前ステージBGM「こわいケモノのにおい」が使われる場面は特殊で、プレイアブルな状態のままガラスの向こうのボス「ゴルルムンバ」が動き出す形で導入され、シームレスにボス戦に遷移します。

演出中もカービィを操作でき、プレイヤーを待たせる心配がないという状況を考慮して「Bridgeの1ブロック分を再生しきってからTailに遷移」という音楽重視の手法が用いられました。

それ以外の通常のボス登場演出では、Bridgeブロックの途中であってもフェードアウトしつつタムタムの音(リズム)を再生してリズムをあいまいにし、Tail部分をカットシーンに合わせて再生する手法が取られています。

プレイヤーを待たせる必要があるかどうかによって、音楽の実装もそれに最適化させていることが、遊びと音楽性を両立させたカービィらしいこだわりの音楽実装と言えるのではないでしょうか。

横の遷移を利用するための作曲法

「ここぞ」という場面で使われたボス戦前の横の遷移ですが、このトピックの最初に挙げられた音楽性についての課題を解消するための作曲法が紹介されました。

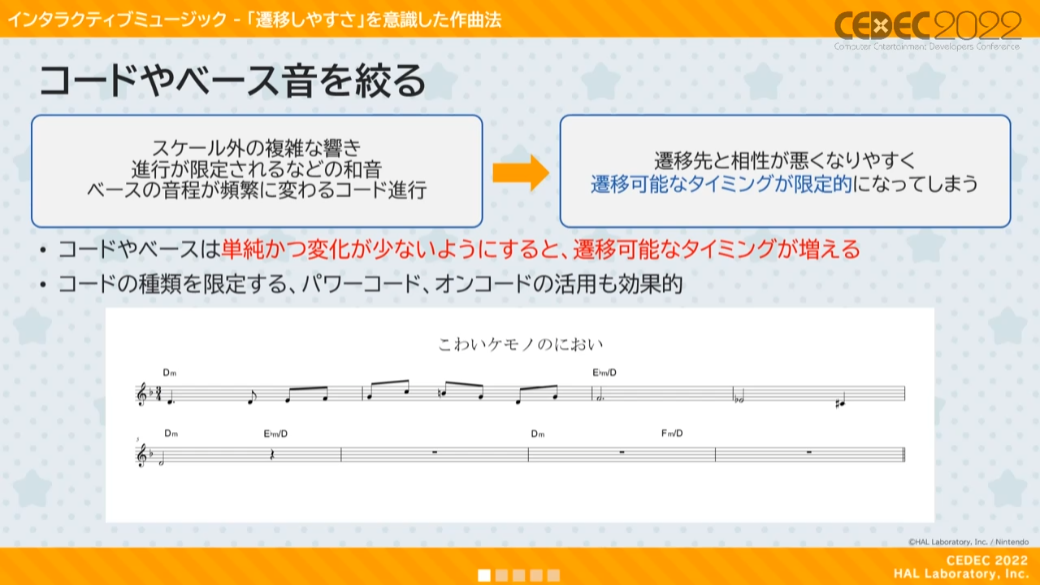

具体的には、複雑なコード進行やベース音の進行の利用を絞り、できるだけ単純かつ変化が少ない楽曲にするというものです。複雑なコードやベース音は遷移先との相性が悪くなりやすく、遷移可能なタイミングが限定的になってしまうため、プレイヤーを待たせてしまうか、逆に待たせないようにすると音楽的に破綻するという問題が発生します。

もちろんこれは「楽曲単体の面白さ」という魅力をある程度犠牲にしてしまいますが、だからこそ「ここぞ」という所に絞ってこうした演出が検討され、ゲームの面白さと楽曲単体の面白さのバランスに注意を払って利用されています。

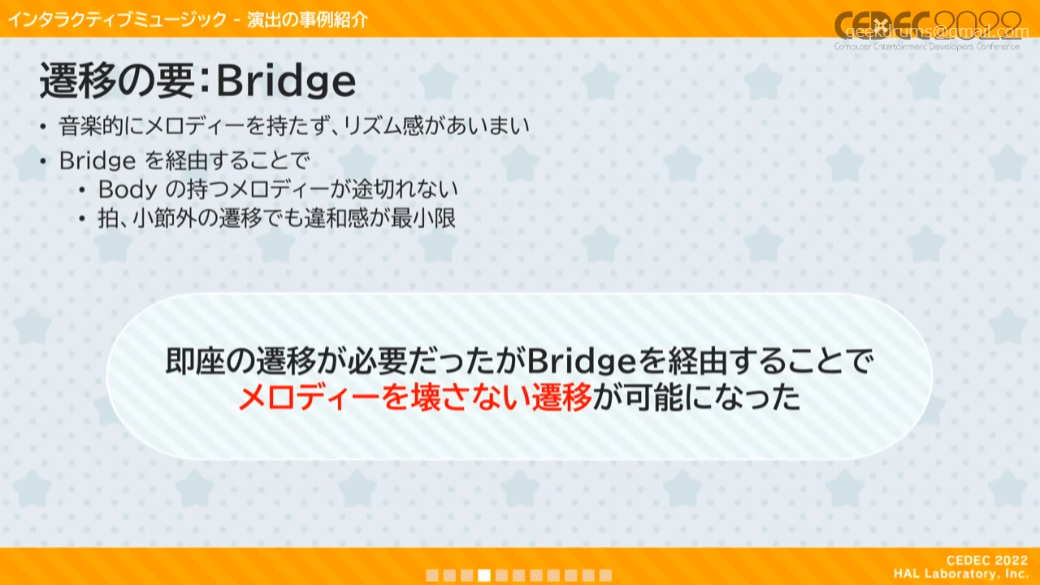

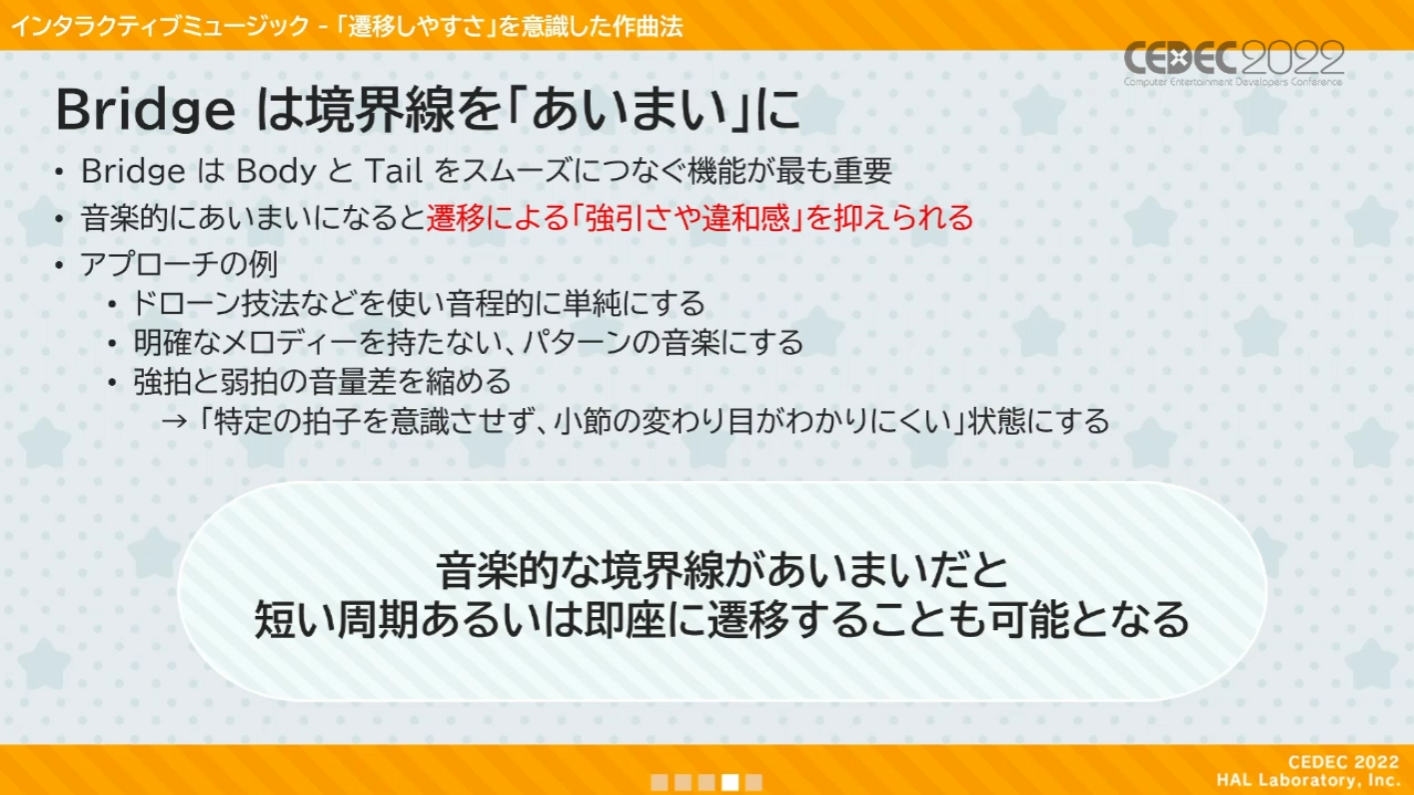

その他にも、Bridge部分はとにかく遷移がどこからでも違和感が生じないように「音楽的な境界線をあいまいにする」工夫が凝らされています。ドローン技法などで音程やコードを単純にしたり、強迫・弱拍といった一般的なリズムパターンさえもあえて音量差を縮めて小節の変わり目をわかりにくくする、といった具体例も紹介されました。

トピックのまとめとして、下岡氏は「インタラクティブミュージックを利用するにあたって、カービィ音楽の魅力であるメロディーやフレーズを大切にしつつも、Bridge部分を設けることや作曲技法の工夫によってゲーム中で遷移もしやすいように設計をしたこと」、「実装後もゲーム上で想定した音楽演出が実現できているかの検証を大切にすること」の2点を徹底したからこそゲームの面白さと楽曲の魅力を両立したカービィらしいインタラクティブミュージックが実現できたと締めくくりました。

「遊びに関係のある音」にフォーカスした3Dサウンド

続いてスペシャリストエンジニアの根本氏が登壇し、カービィらしい独自の指針で実装が行われた3Dサウンドについて解説を行いました。

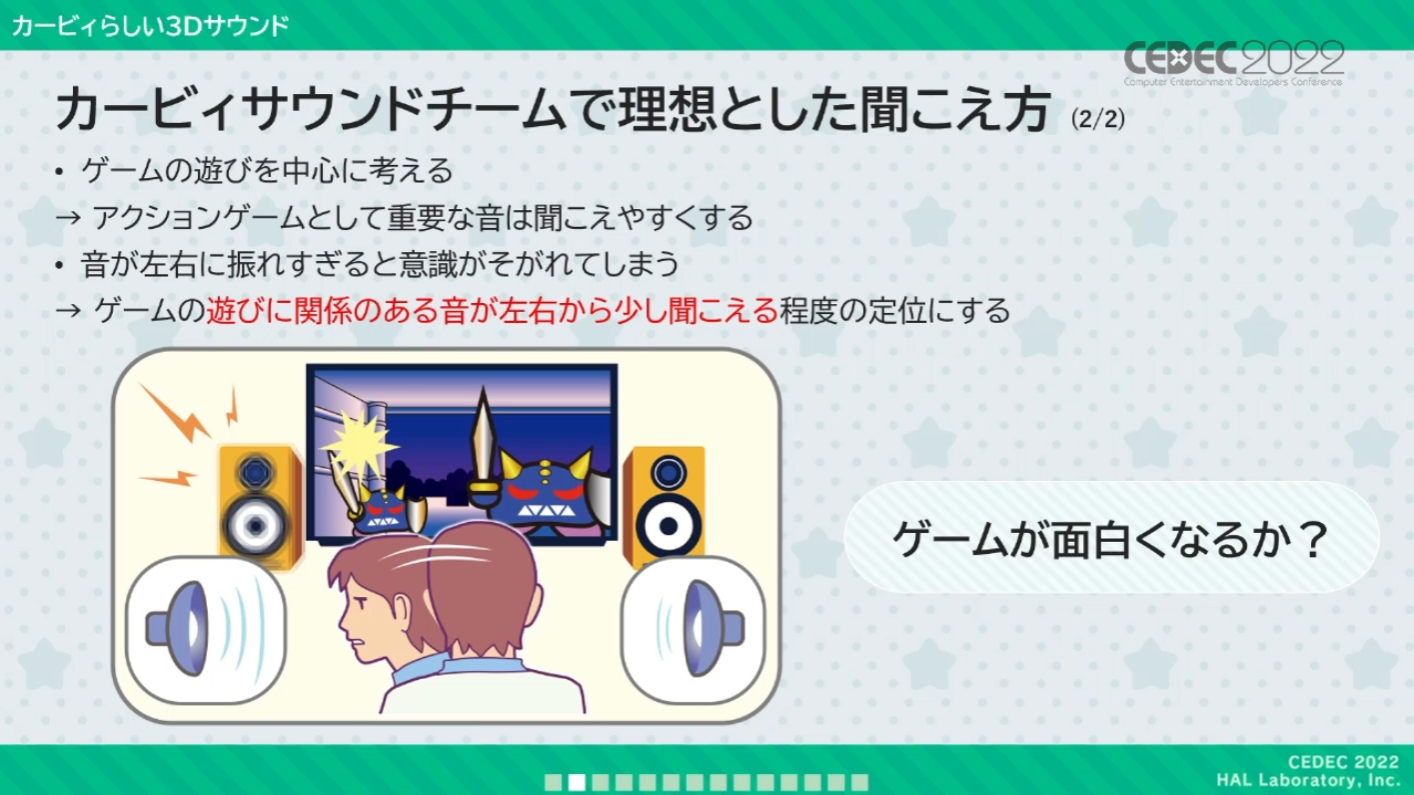

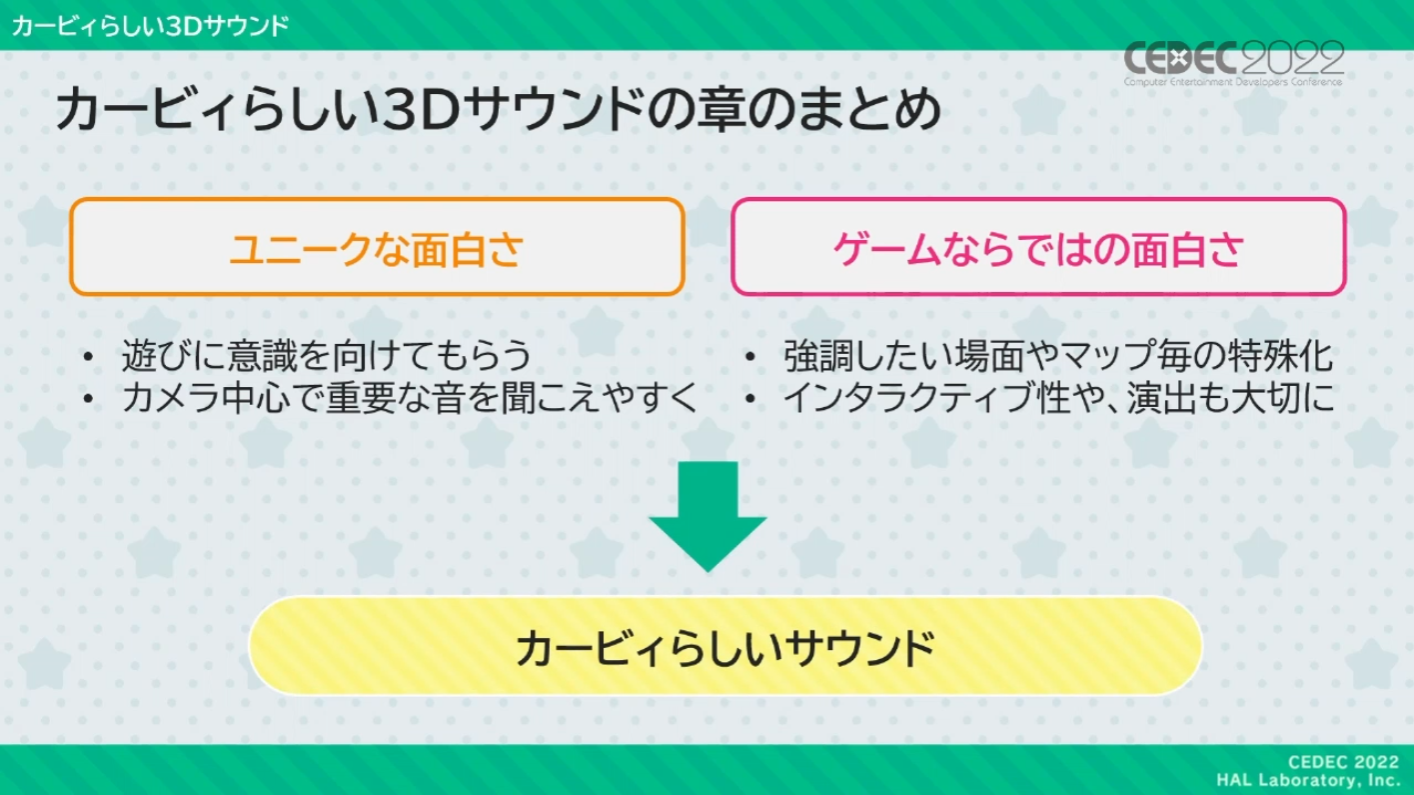

3Dサウンドといえば、一般的に音の立体感や定位感、すなわち「ちゃんとその場所に世界があるように音が聞こえる」ことが重要視されがちです。しかし、本作の3Dサウンドを実装するにあたっては、こうした「客観的な定位感」はむしろ違和感であり、どこにいても「集中して見ている対象の音がセンターから聞こえる」状態に近づけたいという理想が掲げられました。これは、音が左右に振れすぎると、音の方に意識が持っていかれて遊びへの意識が削がれてしまうという考えによるものです。

この結果「遊びに関係のある音だけが左右から少し聞こえる」程度の定位感にする、という方針が打ち立てられました。ここには、最初のトピックで紹介された「ゲームが面白くなるか?」を第一にしているというカービィらしさへのこだわりが現れています。

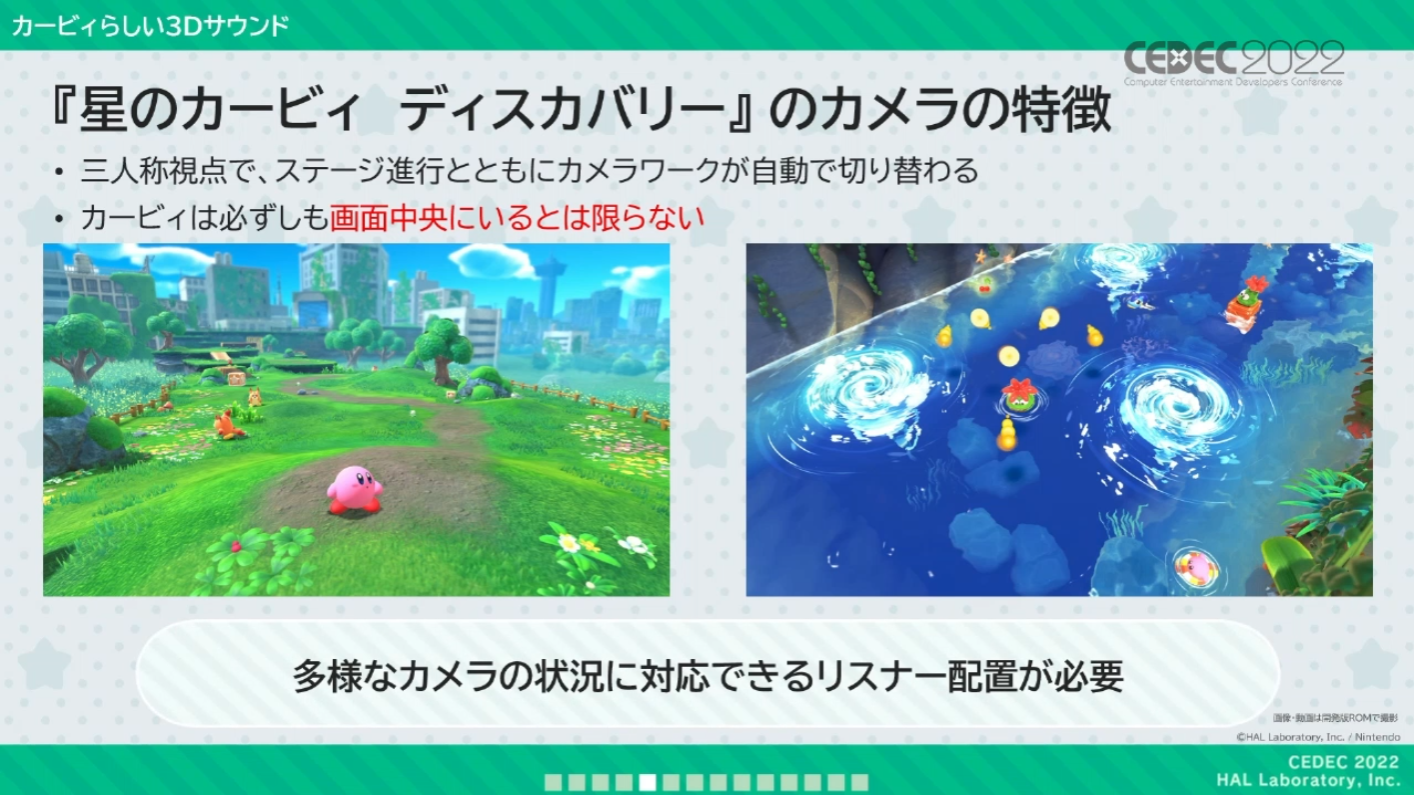

まずはサウンドリスナー(※)をどこに配置するか?から再構築が始まりました。通常、リスナー座標はカメラ座標かプレイヤーキャラクターの座標にそのまま置かれることが多いのですが、どちらも理想的な聞こえ方にはならなかったとのこと。そこで、今作のカメラの特徴も考慮して、独自のリスナー座標が探られていくことになりました。

※ツールによって用語は異なる。一般的には、ゲーム内において「プレイヤーの両耳となる役割を果たすもの」。オーディオリスナー。

カメラ座標に置いた場合は、カメラの後ろで写っていないキャラクターの音が聞こえてしまったり、キャラクター座標に置いた場合はカービィが画面奥に行った場合に手前の敵キャラの音が聞こえなかったり、それぞれで課題が残る

今作のカメラ演出はステージ進行とともに自動的に切り替わるタイプで、必ずしもカービィが常に画面中央にいるわけではない、という特徴がありました。こうした多様なカメラ状況に対応できるようなリスナー配置が求められました。

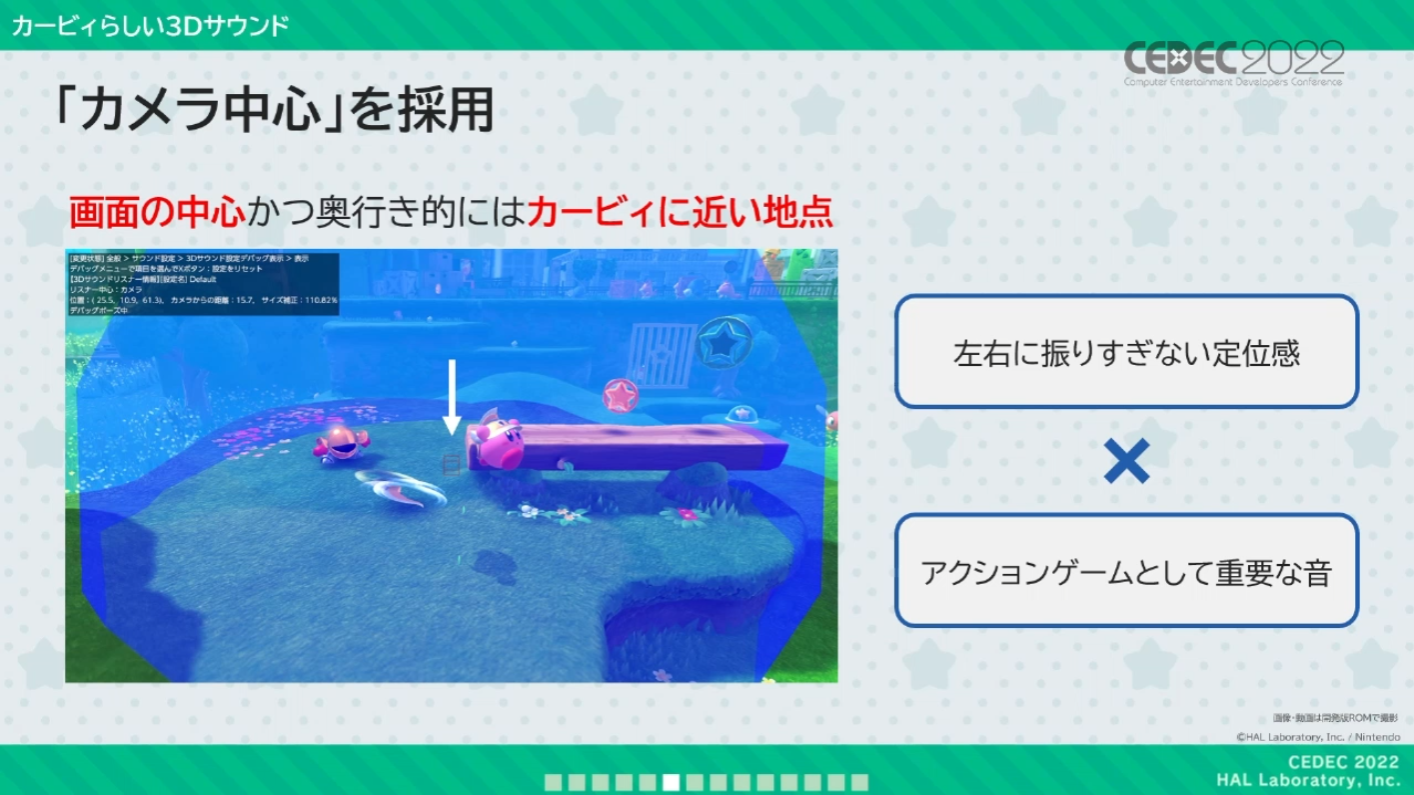

試行錯誤の結果として、リスナー座標には「カメラ中心」が採用されました。カメラ中心の定義は、画面の中心かつ、奥行き方向はカービィに近い地点ということになります。これにより、カービィが画面の中央にいなくても、極端に左右に振りすぎない定位感で、プレイヤーが遊んでいる近くの音を拾うという目標が実現できたそうです。

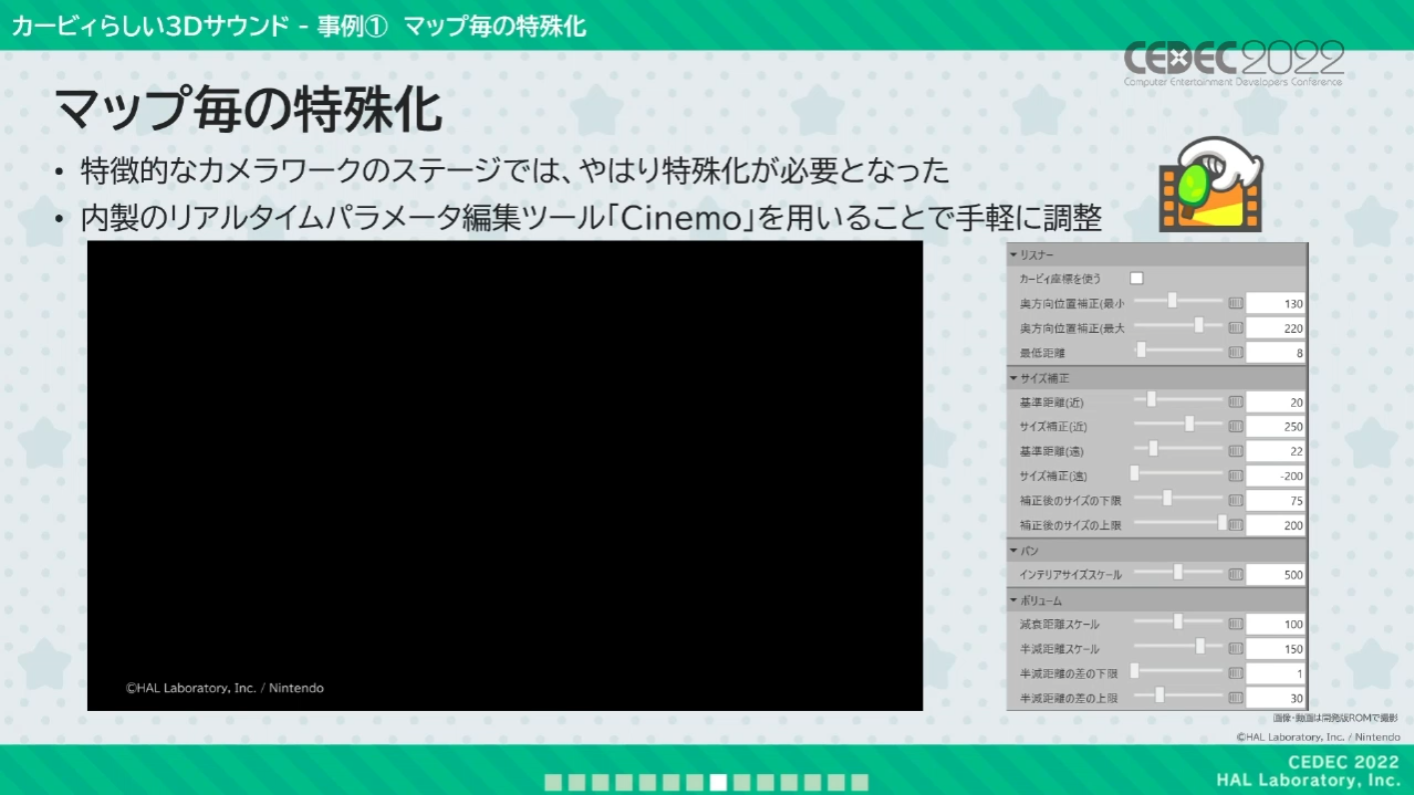

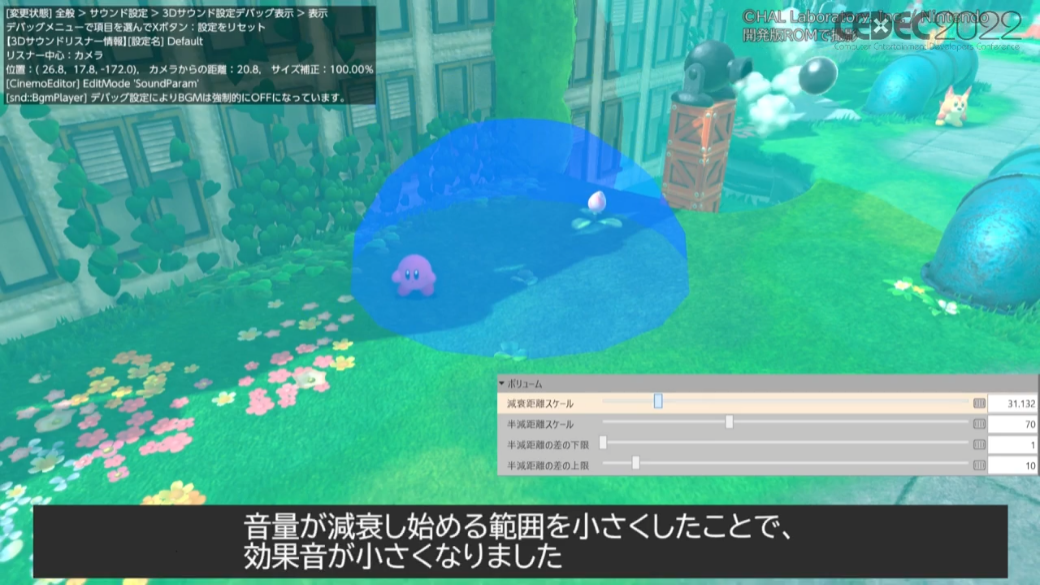

開発が進んで個性的なステージが増えてくると、ステージによって個別調整を行う必要性が出てきたため、内製のリアルタイムパラメータ編集ツール「Cinemo」を用いて距離減衰のサイズや奥方向位置補正などのパラメータを設定することで調整を加えていきました。

ただし、ボス戦に限っては迫力や臨場感を重視するため、カメラ中心というリスナー配置をやめてカービィの位置にリスナーを配置することで、通常ステージよりもカービィの左右から迫る攻撃の音に注意が向かうようになっています。遊びの変化が3Dサウンドでも感じられる設計です。

3Dサウンドを実装するにあたり、根本氏は音そのものではなく「遊び」に意識を向けてもらいやすくなるように、あえて空間を感じさせすぎないシステムを実装しています。一方、ボス戦など強調したい場面によっては特殊化し、マップごとの細かい調整も大切にすることで、カービィらしい3Dサウンドを目指したと語りました。

カービィならではのサウンド演出

最後のトピックとして、本作特有の「ゲームならではのサウンド演出」2つがサウンドリードの小笠原氏から紹介されました。

1つ目はサウンドテストの役割を担う、ワドルディたちのバンド「ドルディーズ」の実装について。今作において3D化されたドルディーズは、演奏のアニメーションが用意されていることから「曲に合わせて動いてもらいたい」と考えたとのこと。

そこで、楽曲パートごとに演奏命令、待機命令、そしてアニメーション再生速度も音楽に合わせるためのテンポ情報などを波形に埋め込み、プログラムがそれを読み取って制御できるように実装しています。

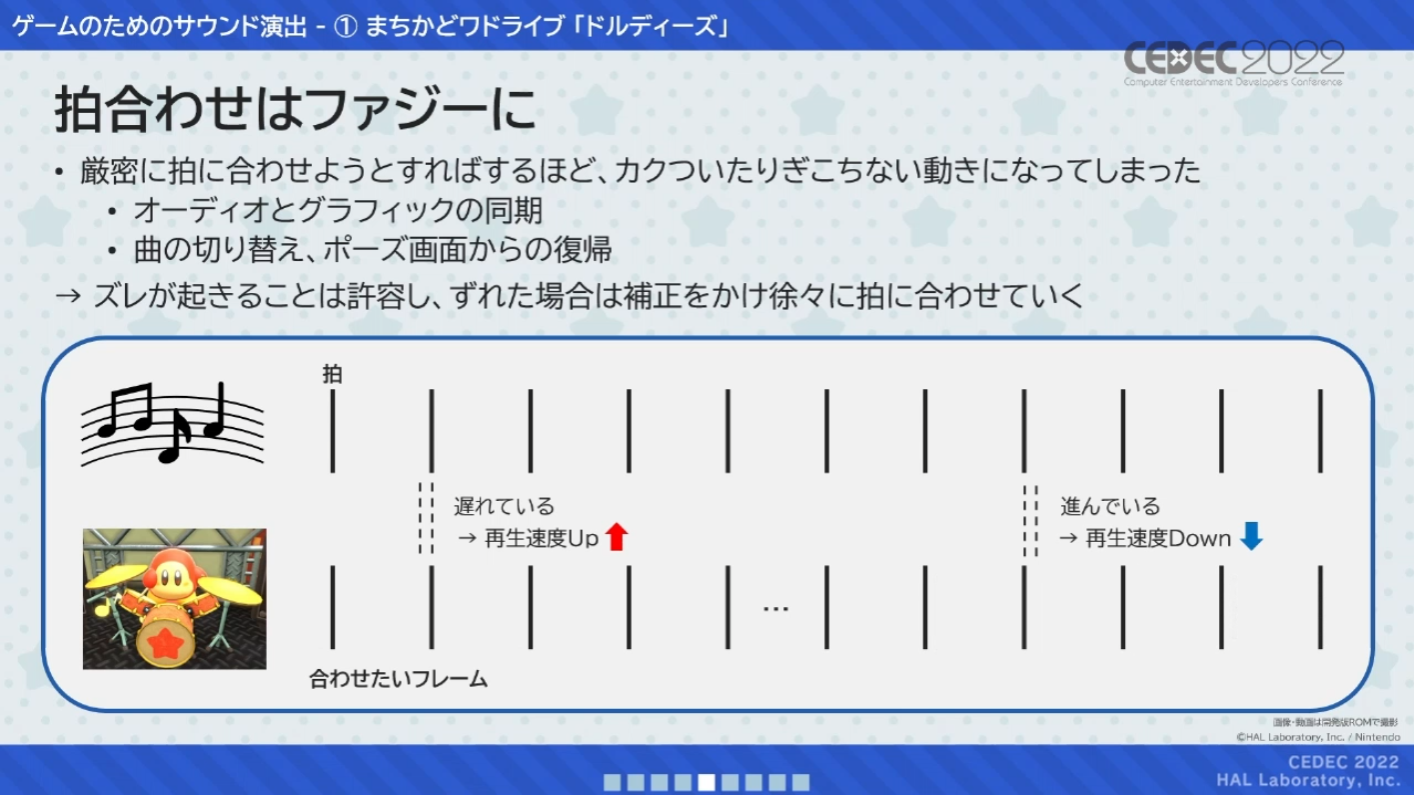

モーションを拍に合わせる方法については、完璧に合わせようとするとカクついたりぎこちない動きが見えてしまう場合があるため、あえてファジーな実装となっています。

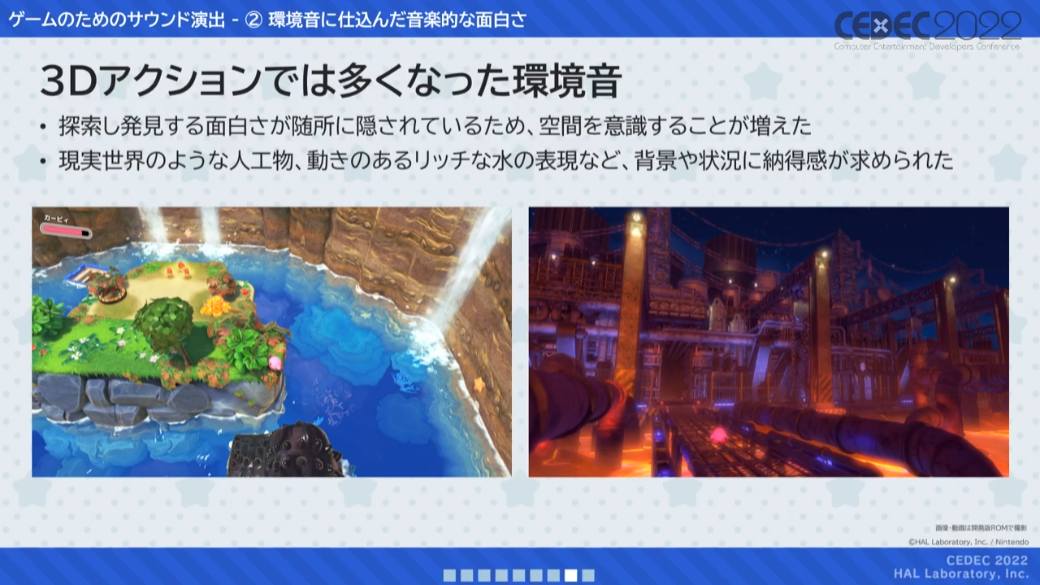

最後に、おそらくもっとも聴衆を驚かせたであろうカービィらしい独自の環境音について語られました。従来の2Dアクションでは楽曲のみで背景も含めた状況を表現することが多かったのですが、3Dアクションとなった今作では自然の環境音も取り入れられることが多くなりました。

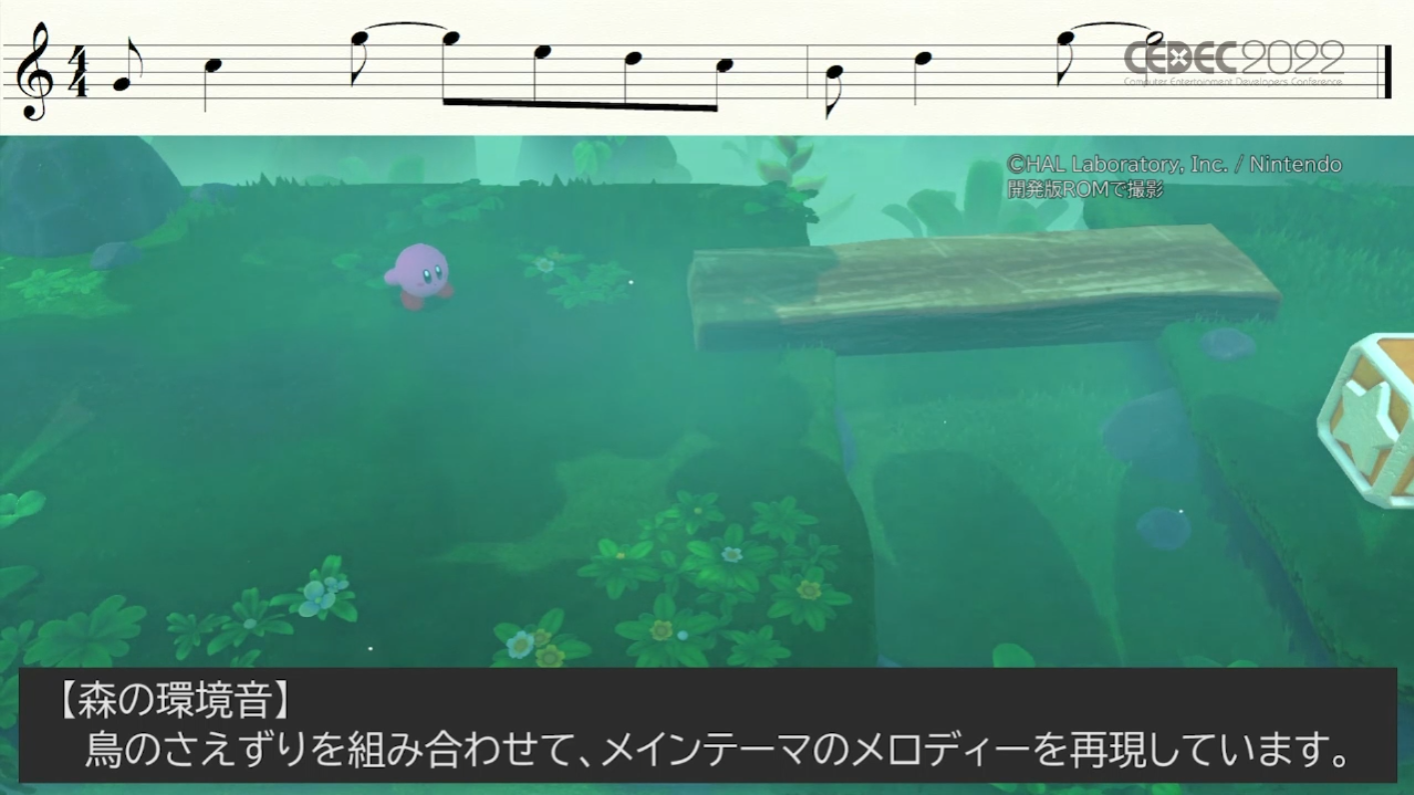

環境音にもカービィらしさを求めた開発チームは、「音楽的なモチーフ」を環境音の一部として、注意深く聴くとわかるくらいのバランスで仕込んでいったとのこと。こうすることで音楽と効果音の垣根をなくし、環境音だけでも驚きと発見を感じさせるような、他にはないユニークな表現が実現されました。例えば、森の環境では鳥のさえずりを組み合わせることによってメインテーマのメロディを再現しています。

歴史あるIP開発に取り組むクリエイターに必要な心構え

講演全体の総括として、小笠原氏から歴史のあるIPを作るクリエイターの方々へのメッセージが送られました。

「歴史のあるIPは多くのクリエイターが情熱や考え方、エネルギーを積み上げてきたものです。ファンからの期待も大きく、それを受け継いでいくクリエイターは時に大きなプレッシャーを抱えることになります。しかし、じっくりと今までの作品やクリエイターたちの思いに向き合っていくことで大切にしてきた考えの「本質」を抽出でき、その本質を踏まえた上で作品に合った新しい手法で挑戦していくことで、IPの新しい歴史を作り出していけると信じています」(小笠原氏)。

いずれの工夫も、単に新しい技術を使おうとしただけでは辿り着かない、ゲームに寄り添ったハル研究所の哲学が伺い知れるような貴重なセッションでした。

星のカービィ ディスカバリー 公式サイト『星のカービィ ディスカバリー』 カービィらしさを継承し、再構築したサウンド表現 - CEDEC2022フリーランスのサウンドプログラマー。スクウェア・エニックス在籍中に開発したインタラクティブミュージックシステム「MAGI」が「FINAL FANTASY XV」などに採用された。ゲームと音楽の融合を目指し、様々な音楽演出の研究、開発を行っている。

関連記事

注目記事ランキング

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

連載・特集ピックアップ

西川善司が語る“ゲームの仕組み”の記事をまとめました。

Blenderを初めて使う人に向けたチュートリアル記事。モデル制作からUE5へのインポートまで幅広く解説。

アークライトの野澤 邦仁(のざわ くにひと)氏が、ボードゲームの企画から制作・出展方法まで解説。

ゲーム制作の定番ツールやイベント情報をまとめました。

ゲームメーカーズ スクランブル2025で行われた講演のアーカイブ動画・スライドをまとめました。

GAME CREATORS CONFERENCE ’25で行われた講演レポートをまとめました。

GDC 2025で行われた講演レポートをまとめました。

UNREAL FEST 2024で行われた講演レポートやインタビューをまとめました。

東京ゲームショウ2024で展示された作品のプレイレポートやインタビューをまとめました。

CEDEC2024で行われた講演レポートをまとめました。

BitSummitで展示された作品のプレイレポートをまとめました。

ゲームメーカーズ スクランブル2024で行われた講演のアーカイブ動画・スライドをまとめました。

CEDEC2023で行われた講演レポートをまとめました。

東京ゲームショウ2023で展示された作品のプレイレポートやインタビューをまとめました。

UNREAL FEST 2023で行われた講演レポートをまとめました。

BitSummitで展示された作品のプレイレポートをまとめました。

ゲームメーカーズ スクランブルで行われた講演のアーカイブ動画・スライドをまとめました。

UNREAL FEST 2022で行われた講演レポートやインタビューをまとめました。

CEDEC2022で行われた講演レポートをまとめました。

今日の用語

Xで最新情報をチェック!