左から、小林氏、鈴木氏、溝口氏。バンダイナムコスタジオのテックグループに所属し、テクニカルアーティスト(TA)やライティングアーティストとして作品作りに携わっている

ライティングの基本フローは「環境確認」「LookDev」「実作業・ポスト処理」の3段階

ライティングの基本的なフローとして、「作業環境の状況確認」「LookDev環境の提供」「ライティング&ポスト処理」の3つが挙げられました。

作業環境を確認する上でまず行うのは、Unreal Engine 5.6(以下、Unreal EngineはUEと表記)のポストプロセスの無効化とそれにともなう調整です。UE5.6はデフォルトでブルームやビネットなどが施される仕組みですが、ライティングの観点ではそれらが問題になるそうです。

ブルームオフにしたことで明るい部分がシャープに、ビネットをオフにしたことで隅が明るくなった

トーンカーブはTonemapperからではなくTone Curve Amountで切るべきだといいます。ただしその場合は色空間の変換により、ビルの影などの暗部が少し浮く傾向があります。

トーンカーブを入れた時点で彩度が下がる問題も発生しますが、これは彩度1.12、ホワイトバランスtint0.03に設定し、目で見つつ調整します。

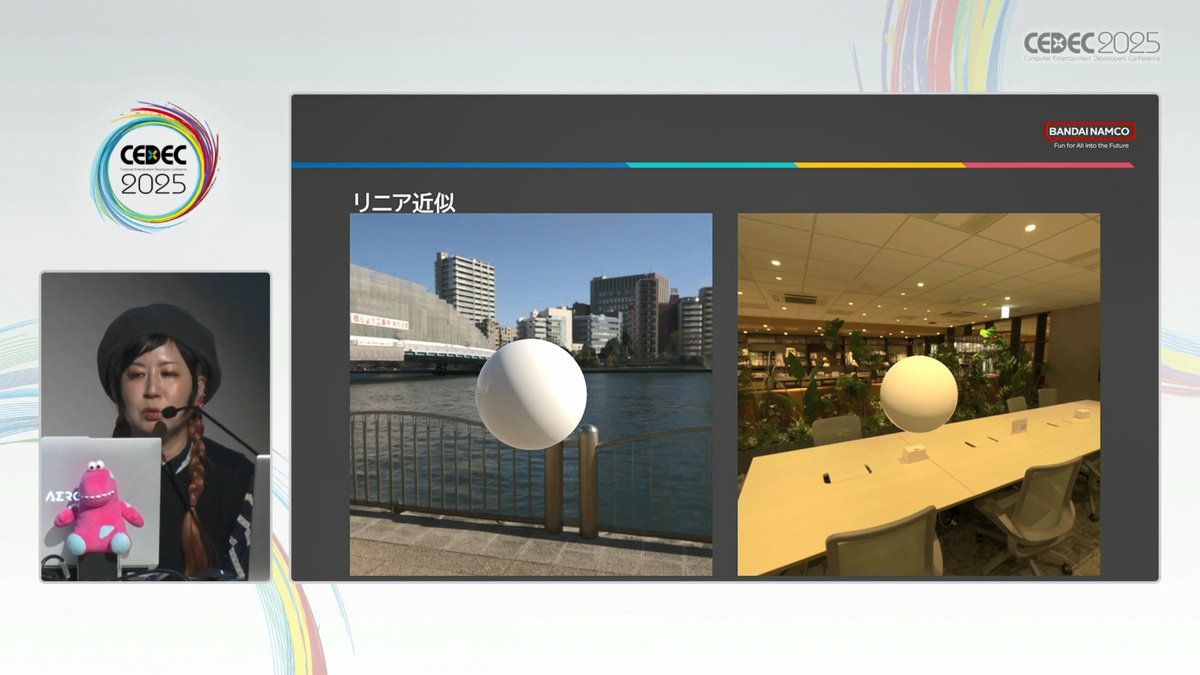

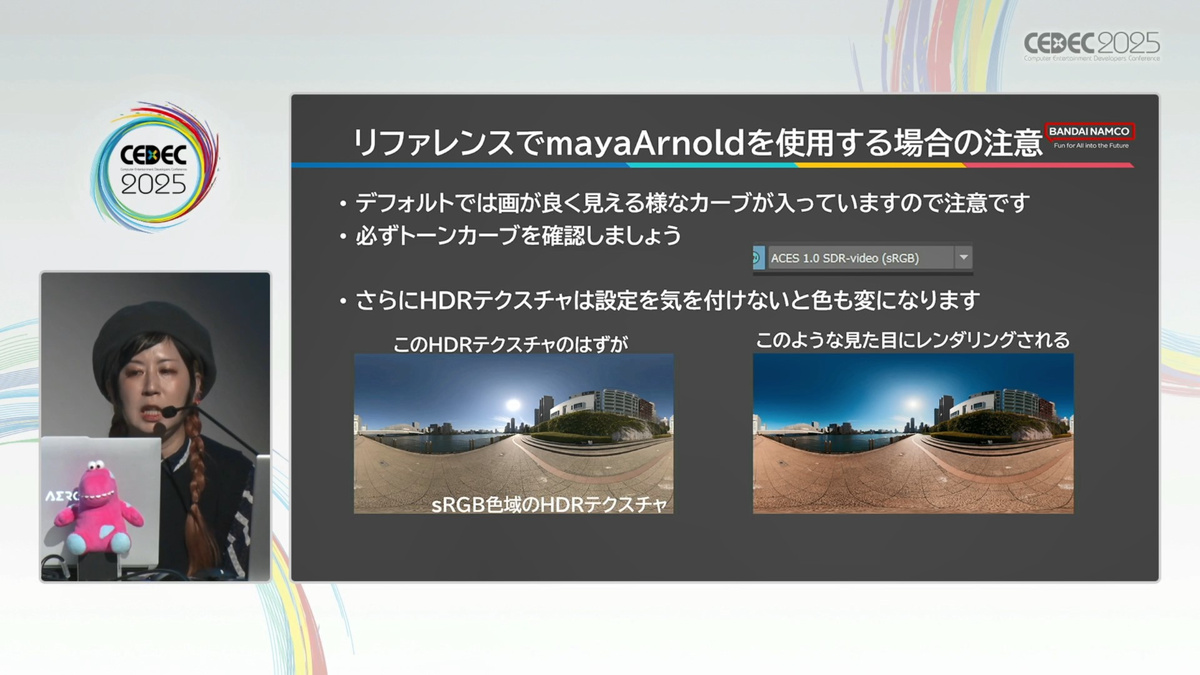

リファレンスとしてMayaのArnoldを使用する際の注意

Mayaに標準搭載されているレンダリングエンジン「Arnold」をリファレンスに用いる場合は、デフォルトで画を良く見せるためのトーンカーブが入っていることや、HDR(物理ベースレンダリング)テクスチャで意図した色を表現する際の設定に注意しなければならないことが挙げられました。

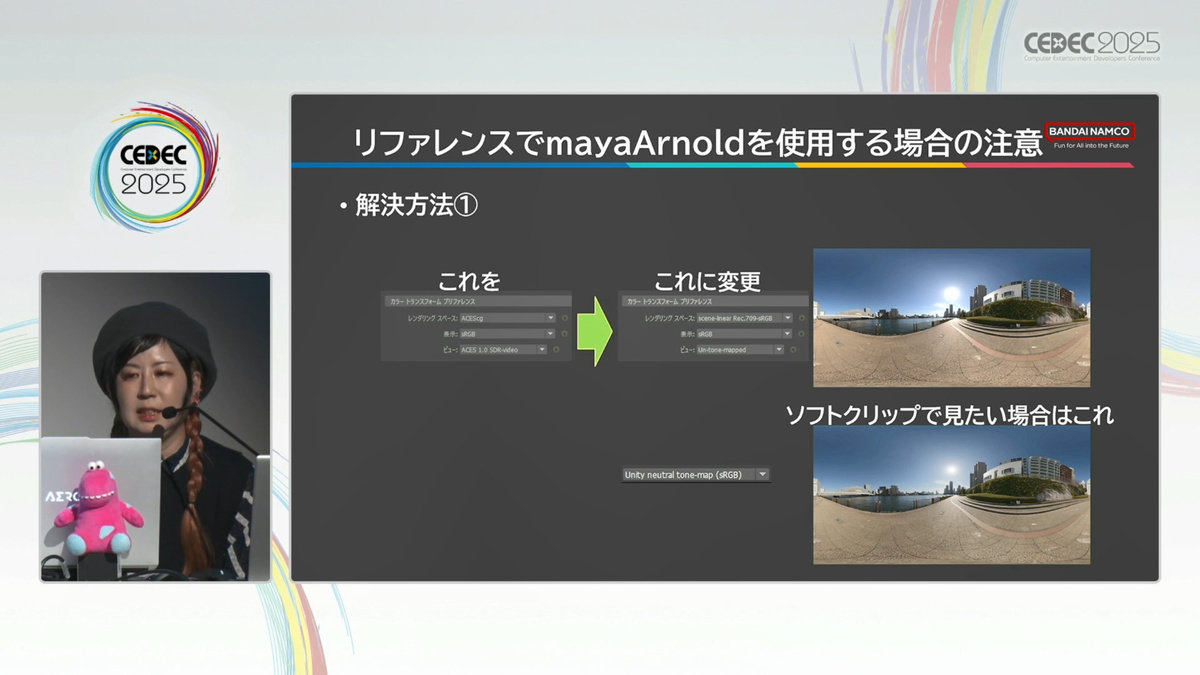

解決方法として、カラートランスフォームプリファレンス内のレンダリングスペースを「scene-linear Rec.709-sRGB」、ビューを「Un-tone-mapped」に変更するか、ソフトクリップで見たい場合は「Unity neutral tone-map(sRGB)」に設定することを推奨。

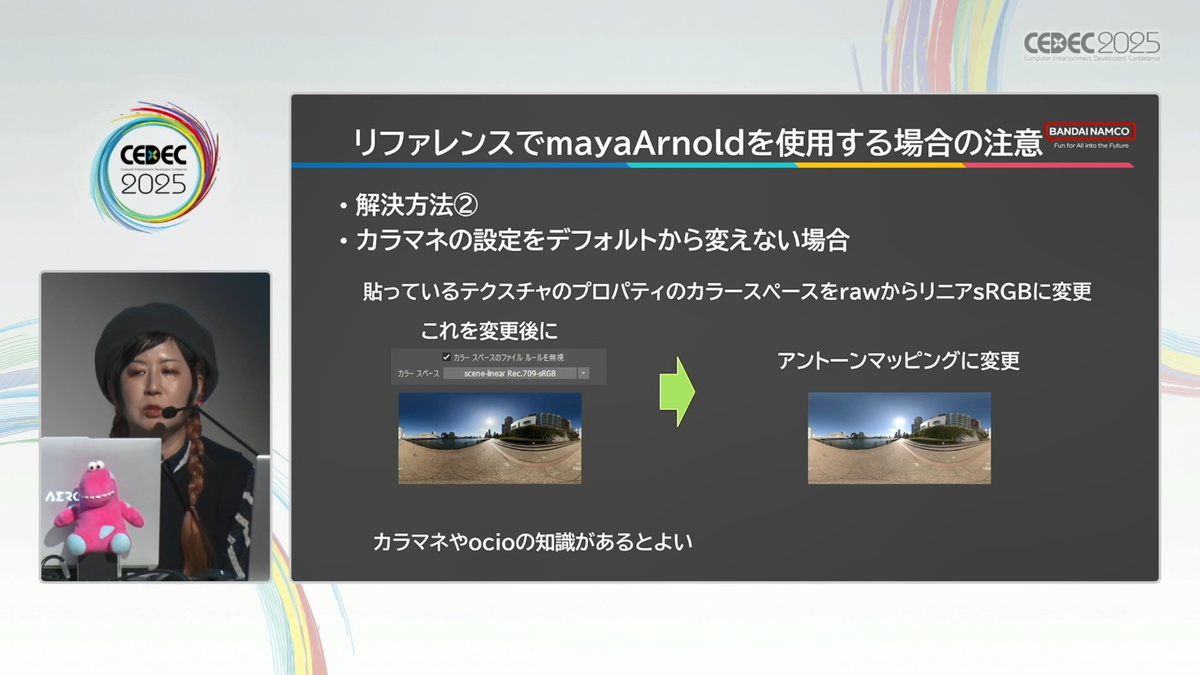

あるいは、テクスチャのプロパティのカラースペースをrawから「scene-linear Rec.709-sRGB」、アントーンマッピングに変更する方法を紹介。こちらはカラーマネジメントやocio(※)の知識があるとより効果的に活用できます。

※ CGやVFXにおけるカラーマネジメントの標準的なフレームワーク

人間の目はモニターの状態や環境の影響も受けるため、目視だけでなく数値でも確認することが大切だと説かれました。

UEで太陽を表示する際のチェック事項

DirectionalLightで太陽をシミュレートする際の仕様についても解説されました。

前提知識として、intensity(※)を3.14luxにすると、真っ白な物体の輝度は1cd/m²になると説明されました。

※ ライトが出力するエネルギーの総量を示すパラメータ。講演ではこの数値を、現実世界の物理学における「照度」として扱っている

それを踏まえて、まずDirectionalLightを初期化して作業スタート。

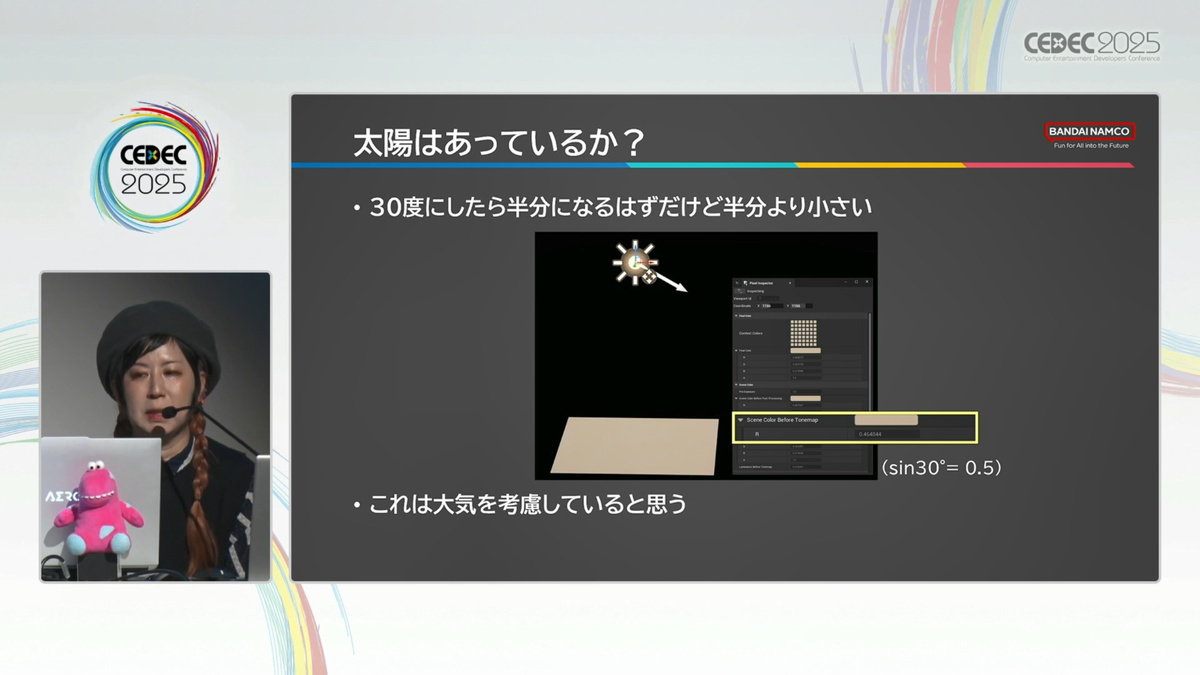

太陽の照度を確認すると6.0lux。この状態でベースカラー1.1.1、スペキュラー0のマテリアルを用意し、真上からDirectionalLightを照射。入射角を30度まで小さくすると本来は明るさが半分になるはずのところ、理論値より小さい数値を示しました。

これは、UE5.6がデフォルトで大気の影響を計算に入れていることが要因です。大気を取り除くと理論通り明るさが半分となります。

なお入射角0度の場合、理論値では真っ暗になるはずだが、UE上ではマテリアルをうっすらと見ることができる

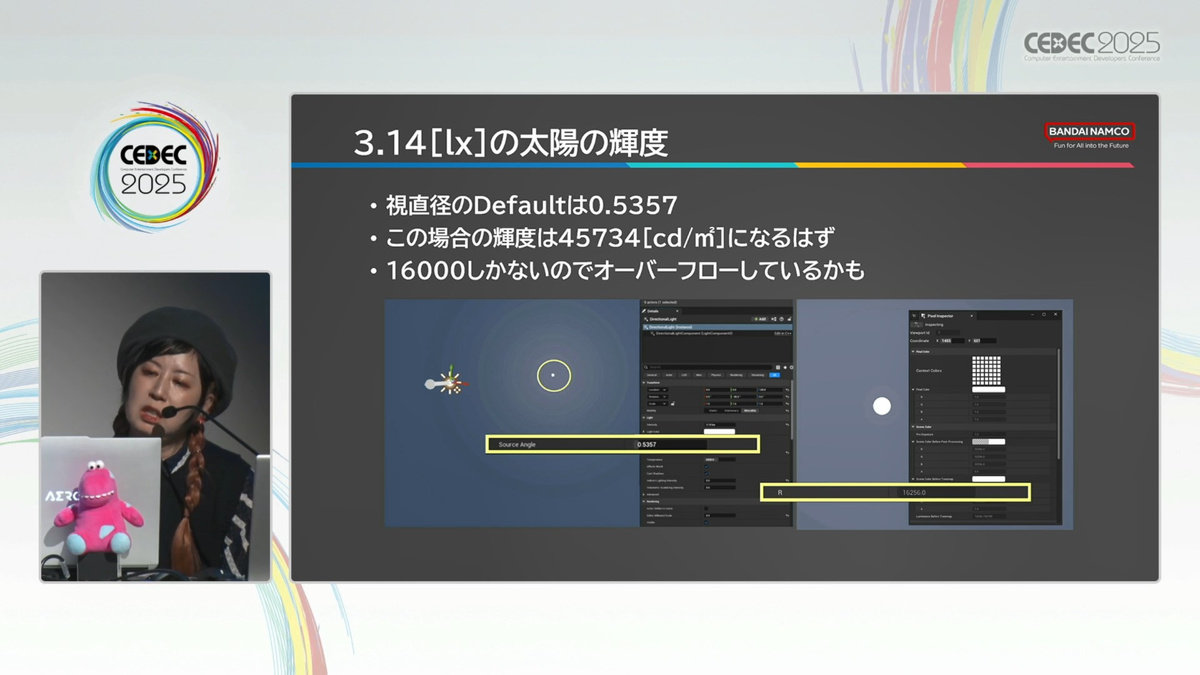

intensityが3.14luxのとき、太陽の輝度は16,000cd/m²でした。このときSource Angle(※)はデフォルト値の0.5357であり、本来なら輝度は45,734cd/m²になるはずなので、オーバーフローが疑われます。この場合は視直径を1に設定することで解決します。

※ 光源の視直径(見かけ上のサイズ)を視角(物体の両端をそれぞれ目とつないだ直線の角度)で定義するパラメータ

なお本講演では、照度の単位として「lux」と「lx」という異なる単位系が併用されています。

国際単位系(SI)として正式に定められているのは「lx」ですが、UEをはじめとする数多くのツールでは、わかりやすい表記として「lux」が採用されています。

講演では、インターフェースの設定などにおいては「lux」、理論について言及する際は「lx」が用いられていますが、これらは同じ単位を意味しています。

数々の「明るさの単位」を一挙解説

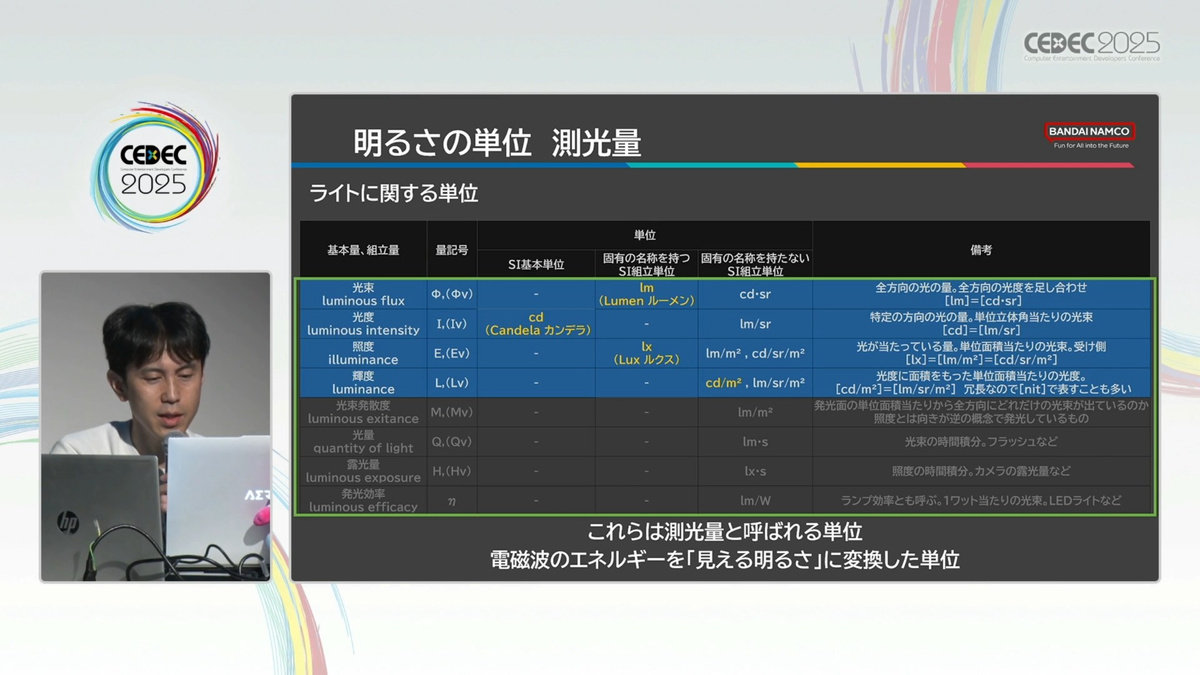

光束「lm(ルーメン)」:光の明るさ

光源の明るさ、すなわち光束(光源が放出する光の総量)は、lm(ルーメン)で表されます。光束という言葉から連想して、1lmを光線1本と解釈すると理解しやすくなります。

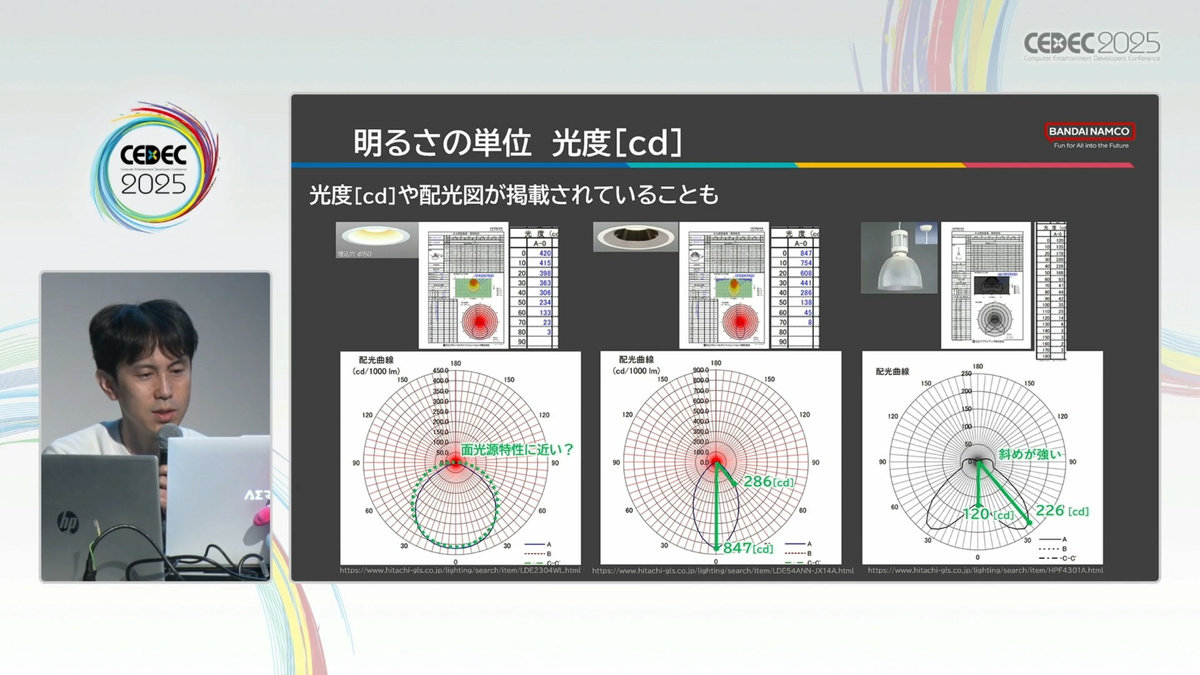

光度「cd(カンデラ)」:特定方向に向けた明るさ

光度(特定方向に向けて照射される光の強さ)は、cd(カンデラ)で表記します。

光源から各方向にどの程度の強さで光が広がっているかを視覚化した図「配光曲線」の例。円形で記される分布(画像左)は面光源、楕円形(画像中央)はスポットライト状の配光、曲線が斜め向きの配光(画像右)は床を均一に照らせるような特性を持つ

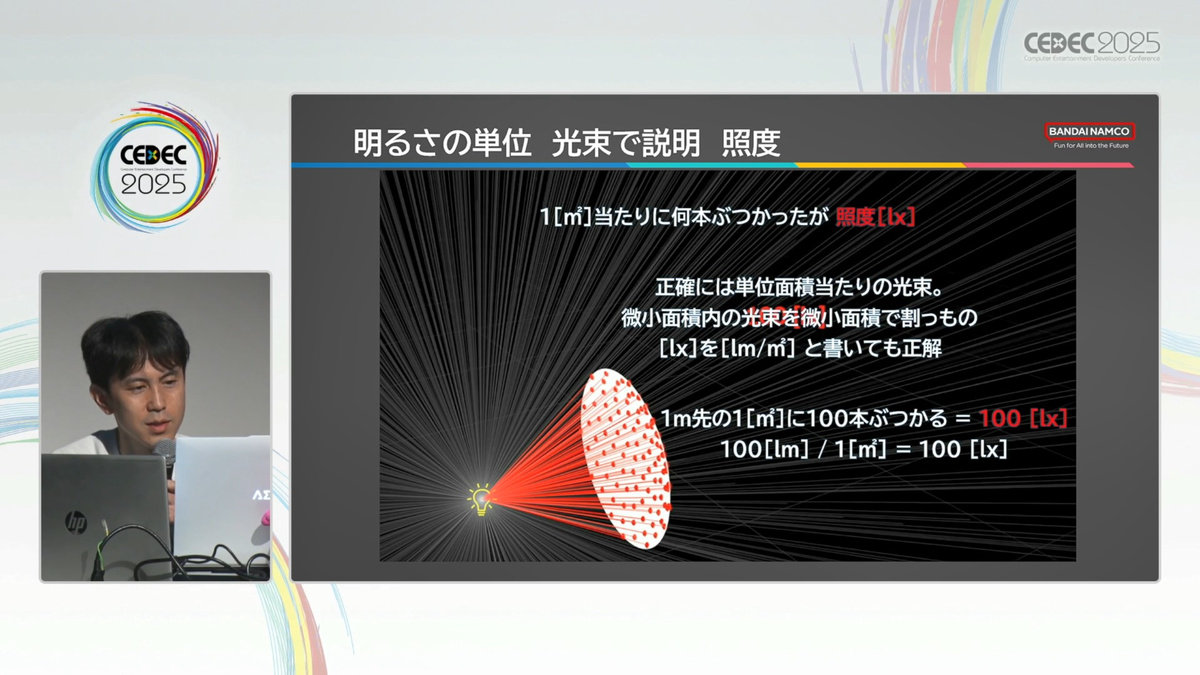

照度「lx(ルクス)」:面を照らす光の量

lx(ルクス)は照度を示す単位。街灯に照らされている地面など、光源からどれほどの量の光が面に到達しているかを表します。

輝度「cd/m²」:人の目で見た面の明るさ

輝度(cd/m²)とは、観測者から見た特定の面の明るさを意味します。光度を面積あたりの数値に直すことで、見た目の明るさを示します。

紹介された4種類のほかにも、光束発散度、光量、露光量、発光効率といった数値を用いて光の明るさを示す

これら4種類はいずれも、人間の目の感度に応じた測定値「測光量」に区分されます。

人間の目は、光の波長(色)によって明るさの感じ方が変化します。そのため、物理的な光の量「放射量」と、人が知覚できる量「測光量」は区別して扱われます。

人間は電磁波の限られた領域を「可視光線」として知覚でき、色を認識します。可視光線は380~780nm(ナノメートル:光の波長を表す単位)の範囲を指す場合が多く、555nm付近を最も明るく感じます。

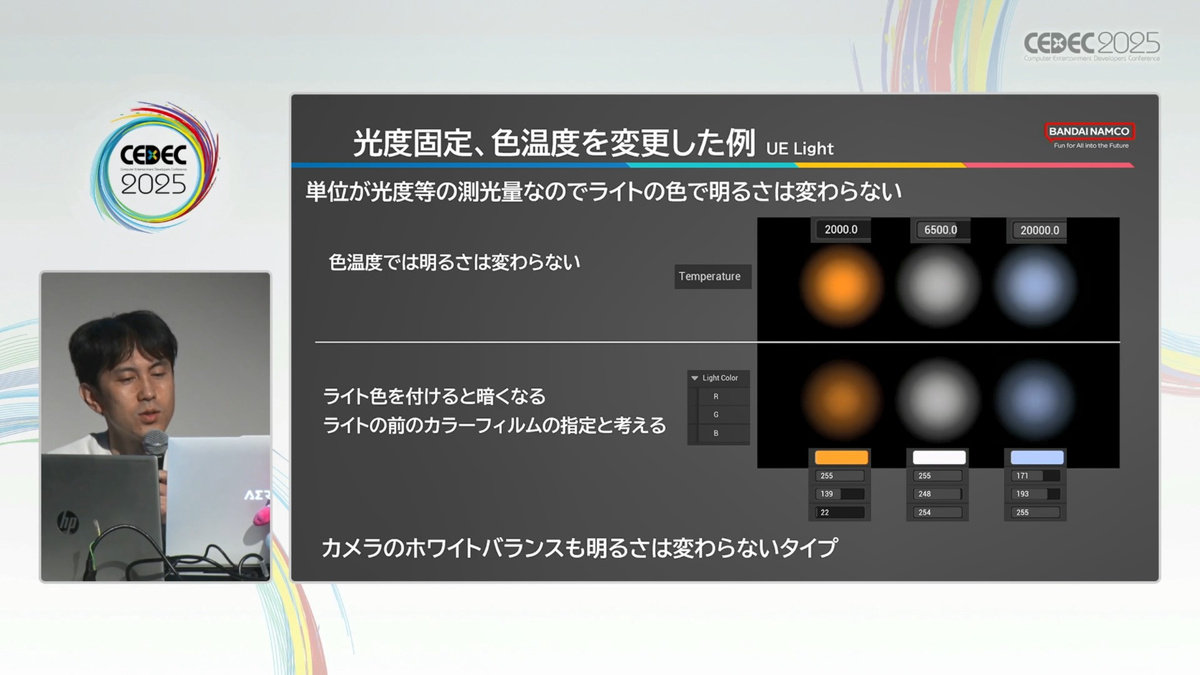

光度を固定して色温度(光源の色合いを表す指標)のみを変更することも可能。カメラのホワイトバランス調整に近い操作で、色温度を変えると、光源にカラーフィルムを被せるのと同様に暗い見た目となる

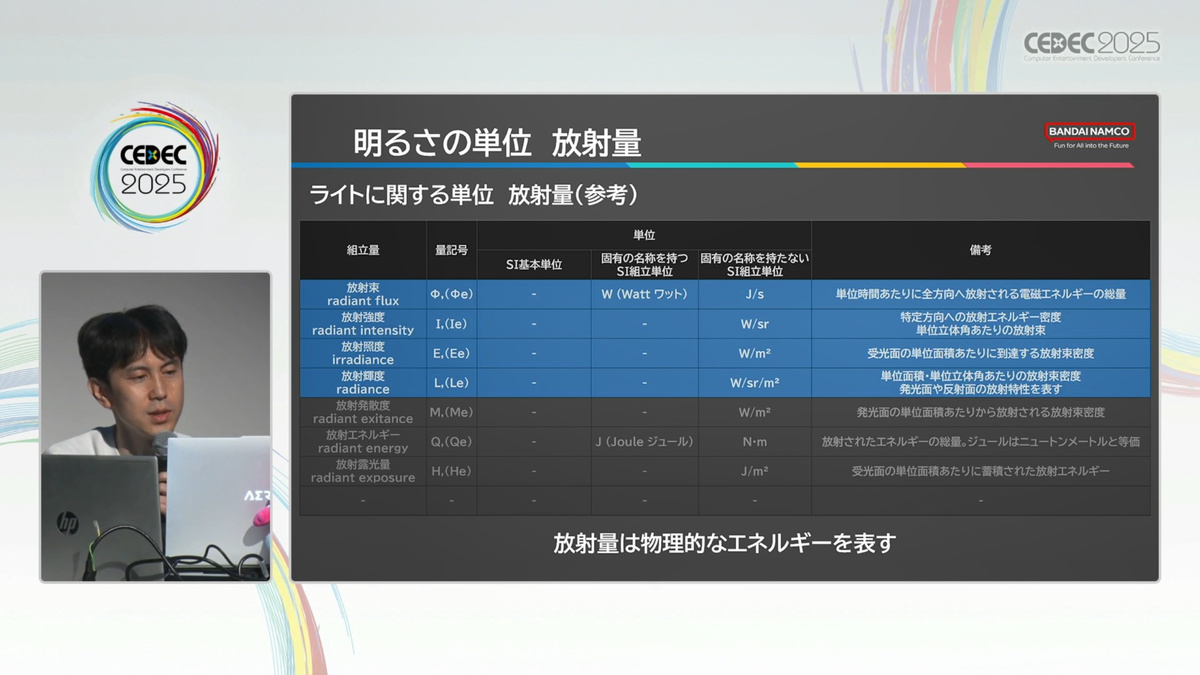

光の放射量に関する単位を例示した表。なお論文などにおいては、測光量ではなく放射量を用いるケースが多いという

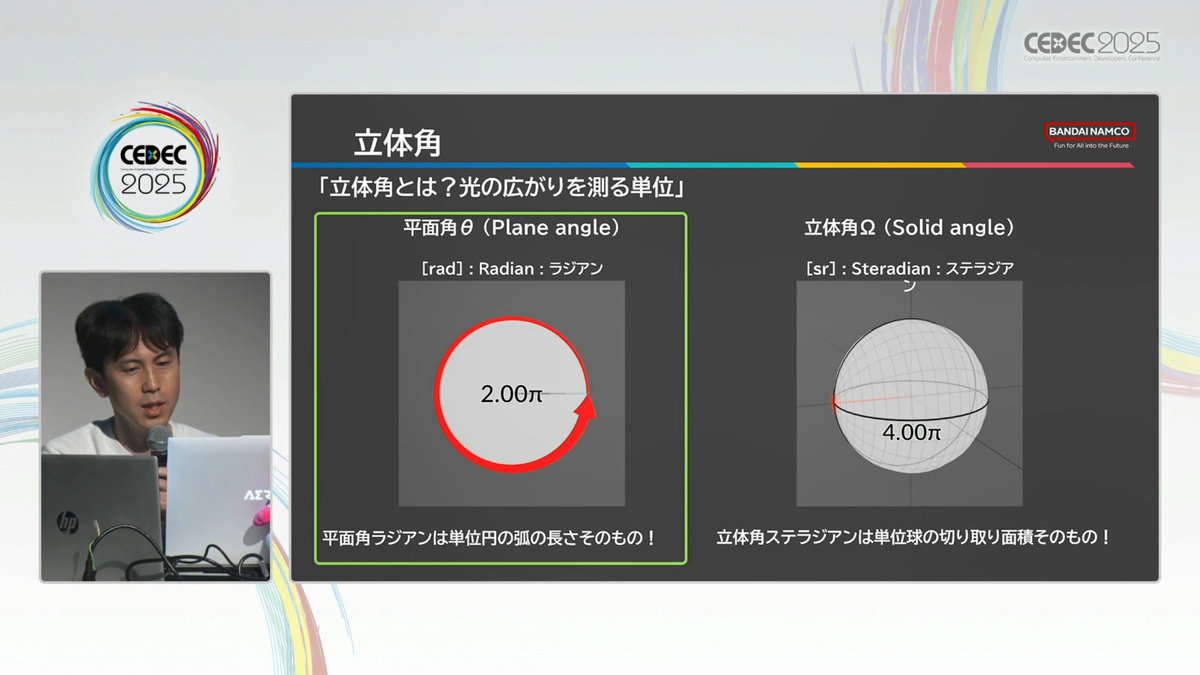

立体角「sr(ステラジアン)」:光の立体的な拡散具合

光は空間上の一点から円錐状に広がる性質を持ちます。この広がり具合を「立体角」と呼びます。単位はsr(ステラジアン)。

点光源から全方向に放たれる光の立体角は、半径1の球の表面積「1²×4×π=4π」をもとに「4π」srと表されます。

平面角は単位円における扇形の弧の長さで表される(画像左)のに対して、立体角は単位球面の該当箇所を切り抜いた面積を参照する(画像右)

「光度」「照度」「輝度」をモデルで説明

全方向へ均等に光を照射する点光源を考えます。

1lmを「光の線が1本ある」ものと解釈したとき、点光源全体の光束を便宜上「1257lm」と置きます(点光源の立体角「4π」を100倍した値)。

この数値を用いながら、光度・照度・輝度の概念を視覚的なモデルで解説します。

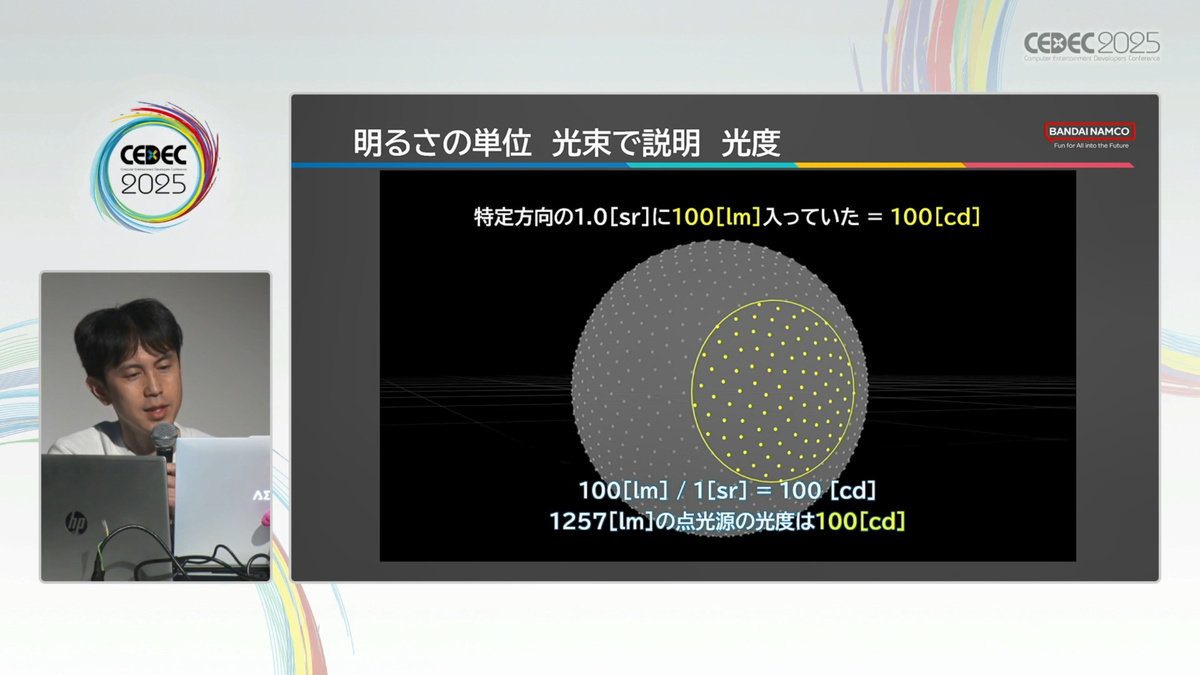

まず光度「cd(カンデラ)」は、点光源から放射された光束の一部を切り取ったとき、そこに光の線がどのくらいの密度で存在するかを意味したもの。立体角1srあたりの光の密度で表します。

点光源全体の光束を1257lmとした場合、光度は1257÷4π=100cdとなります。

照度「lx(ルクス)」は、1m²あたりにぶつかった光の線の本数を表します。距離1mで100本の光が当たる場合、照度は100lxとなります。

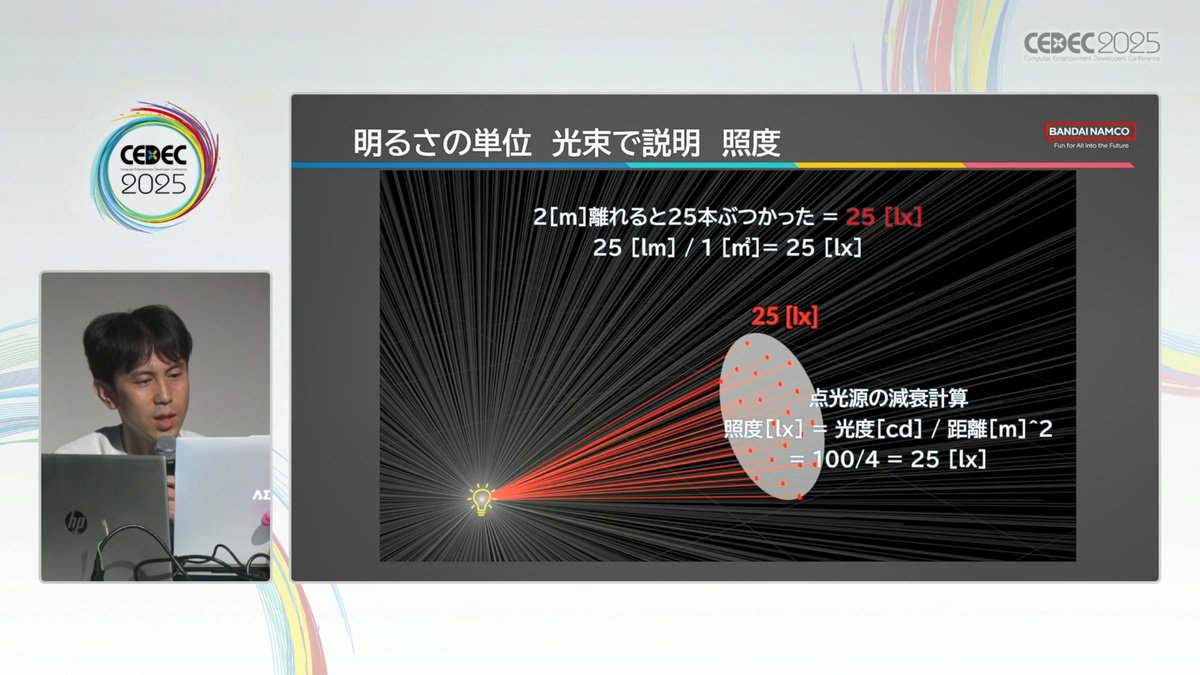

同じ光束でも、光源から観測地点までの距離が長くなると照度は「1/(距離)²」に減少します。たとえば距離1mのときの照度が100lxの場合、距離を2mまで遠ざけると照度は「2²分の1」=4分の1に減少し、25lxとなります。

式で表せば、照度(lx)=光度(cd) / 距離(m)²。光の強さが距離の2乗に反比例するという「逆2乗の法則」の通りとなります。この性質は現実世界でもCGでも同様です。

光源に近いほど高密度の光を受けられるが、距離が遠ざかるにつれて当たる光の本数は少なくなっていく

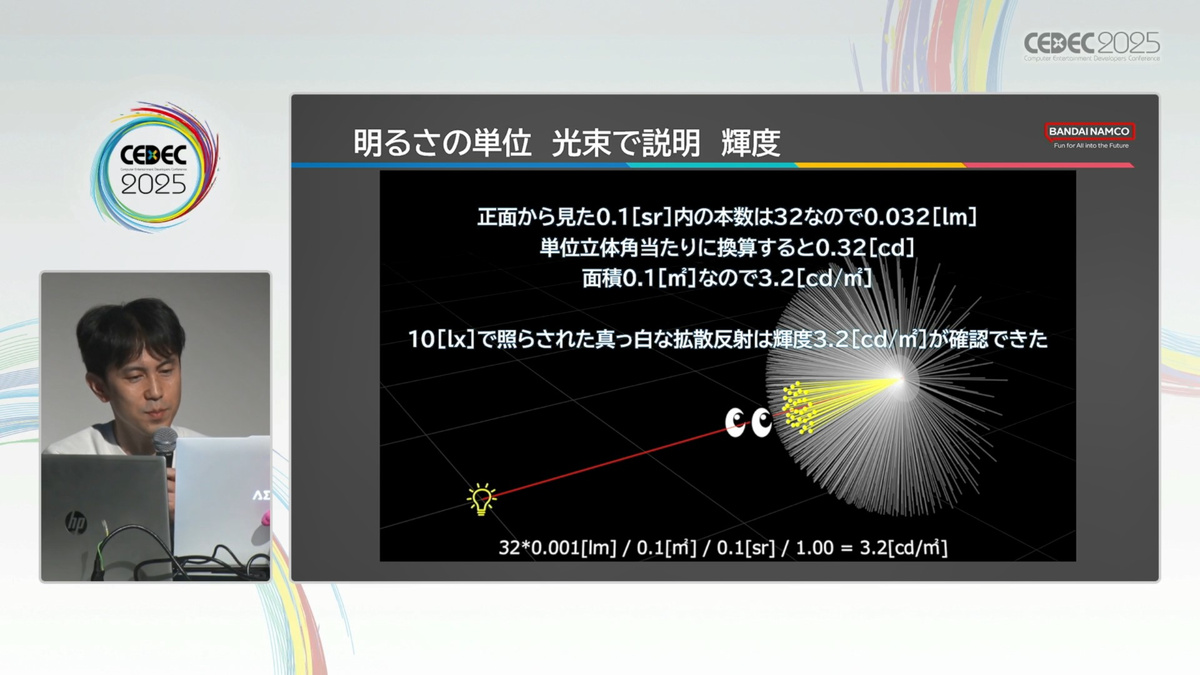

続いては輝度の算出方法について。例として、0.1m²のスペースに1.0lmの光が照射されるケースを考えます。このとき、1m²あたりの光束は1.0lm×10=10であるため、照度10lxとなります。

この1.0lmの光が、完全拡散面(理想的な均等拡散面)(※)に照射されると仮定します。

※ 物体に光が吸収されず全て反射される(ランバート反射ともいう)均等拡散面のこと。均等拡散面とは、入射角に関係なく光があらゆる角度から見て均一に反射される物体表面のことを指す

このとき、0.1m²のスペースから反射される光を、立体角0.1srの範囲で正面から視認すると、光束0.032lm(0.032本の光の線)が目に届きます。

この数値をもとに、下記のように計算を行います。

- 立体角1srに換算する

0.032lm÷0.1sr=0.32cd

- 面積1m²に換算する

0.32cd÷0.1m=3.2cd/m²

よって、10lxの光で照らした完全拡散面の輝度が3.2cd/m²であることが導き出されました。

この3.2cd/m²という数値は、入射角を変動させても同じ結果となります。入射角を大きくすると照射面積あたりの光束(lm)が減少しますが、そのぶん視界に収める照射面積も小さくなるため、光の密度が変化しないのです。

※編集部注

照射面積0.1m²、立体角0.1srの場合において、光束0.032lmを導出する過程を以下に記します。

均等拡散面における輝度と照度について、下記の関係式が成り立ちます。

L=Eρ÷π

輝度:L 照度:E 反射率(※):ρ

※ 物体に照射された光が表面で反射される割合を0から1(100%)の値で表す尺度

この関係式に、照度10lx、反射率1を代入します(理想的な均等拡散面を想定した値)。

L=10/π≒3.18cd/m²

よって、照度10lx(光束1.0lm、照射面積1m²)における輝度は約3.18cd/m²となります。

これより、照射面積0.1m²における光度は下記の通り。

3.18cd/m²×0.1m²=0.318cd

そして光度(cd)とは立体角1srあたりの光束を求めた値であるため、0.1srに換算すると、0.0318lm≒0.032lmであることが導き出せます。

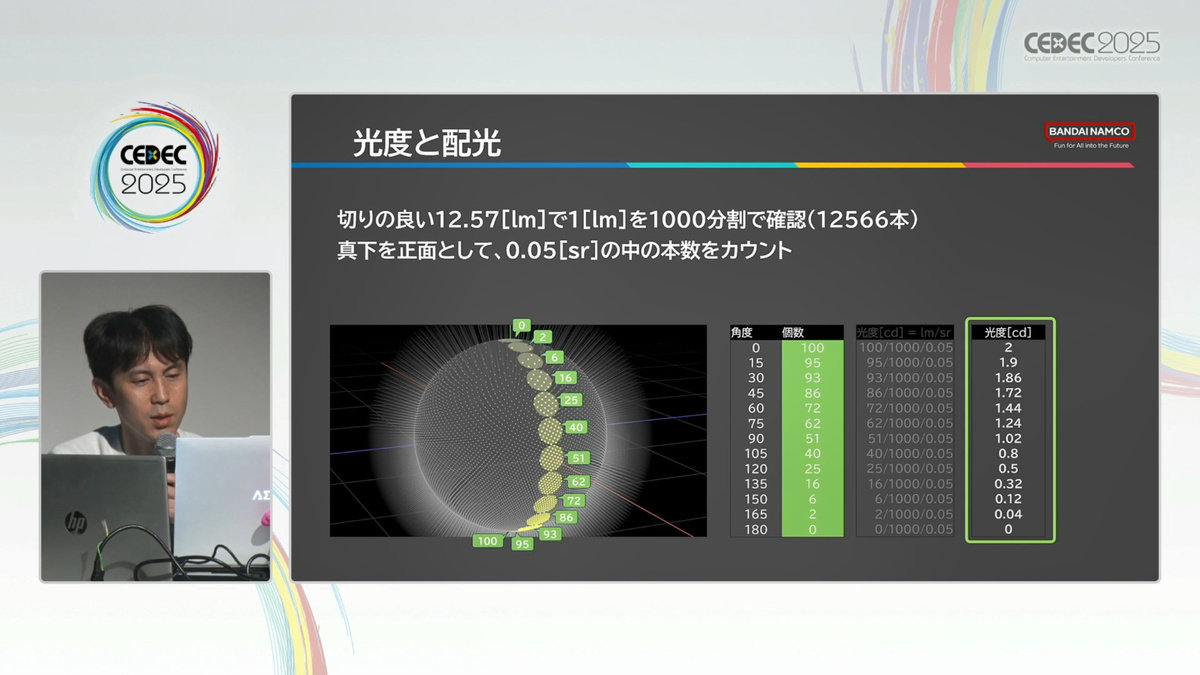

配光:各方向の光度分布

光源から各方向に対してどれほどの強さで光が照射されているか、光度の分布を計測したものを「配光」とよびます。

点光源における配光を0.05sr単位で計測した結果。こうした数値を「配光図」として図示したり、IES形式でデジタルデータ化したりして取り扱う

スポットライトの明るさ設定方法と挙動の違い

スポットライトの明るさを光束で指定した場合、照射範囲を狭めるほど光束が密集するため明るさが強くなります。

一方、光度で指定するタイプのスポットライトは、照射範囲を変化させると自動で光束を調節し、一定の明るさを維持します。

スライド左のスポットライトは明るさを光束で指定し、右は光度で指定している。これらの照射範囲を狭めると……(右図参照)

左のスポットライトは、同じ量の光束をより狭い範囲に集約させているため、照射部位の明るさが強くなっている。対して右は照射範囲に応じて光束を減少させているため、一定の明るさを保っている

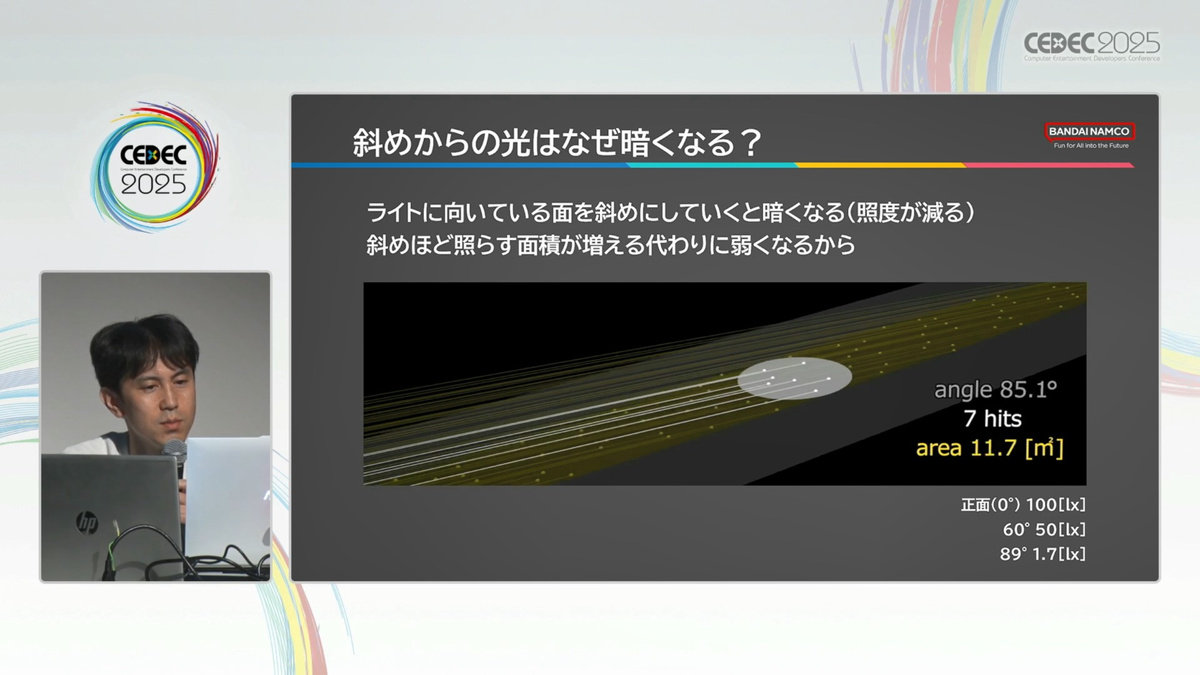

そのほか、入射角を大きくするにつれて暗くなる原理や、同じ光束でも発光面積が異なることで体感的な明るさに違いが見られることなどが解説されました。

光の入射角を大きくすると、同じ範囲の面に当たる光束が減少し、照度が低くなっていく

異なる光束でも、発光面積に差があることで近い輝度に感じる場合がある。逆に同じ光束でも発光面積の違いにより明るさが変わって見えるケースも

UEで太陽とスカイライトを設定してみよう

明るさの単位に関する知識を踏まえ、晴天下における野外ライトをUEで再現する手順を紹介。

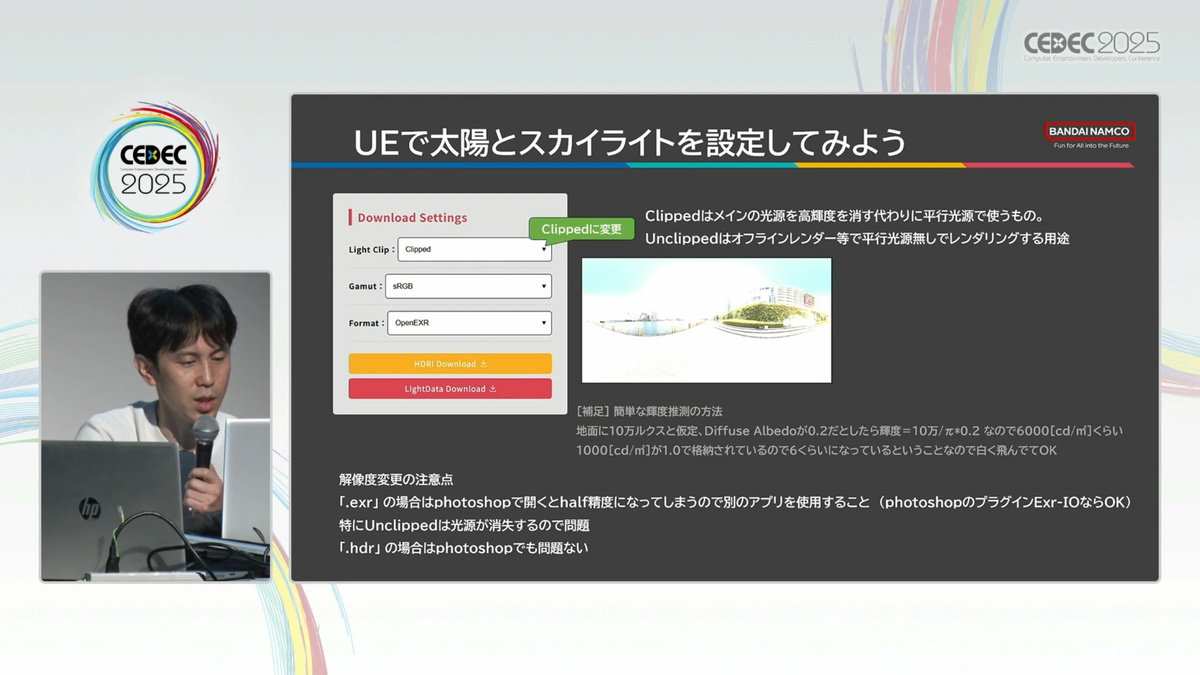

まずバンダイナムコスタジオが提供している「TrueHDRI Library」(※)から、IBL(イメージベースドライティング)用の素材をダウンロードします。

※ 3DCG業界におけるルックデブの信頼性を高めるべく、現実世界のライティング環境をそのままキャプチャすることを目的として研究されているHDRIアセット

注意点として、「.exr」ファイルの解像度を変更する際にPhotoshopを使用すると半精度となることから、別のアプリの使用が推奨された

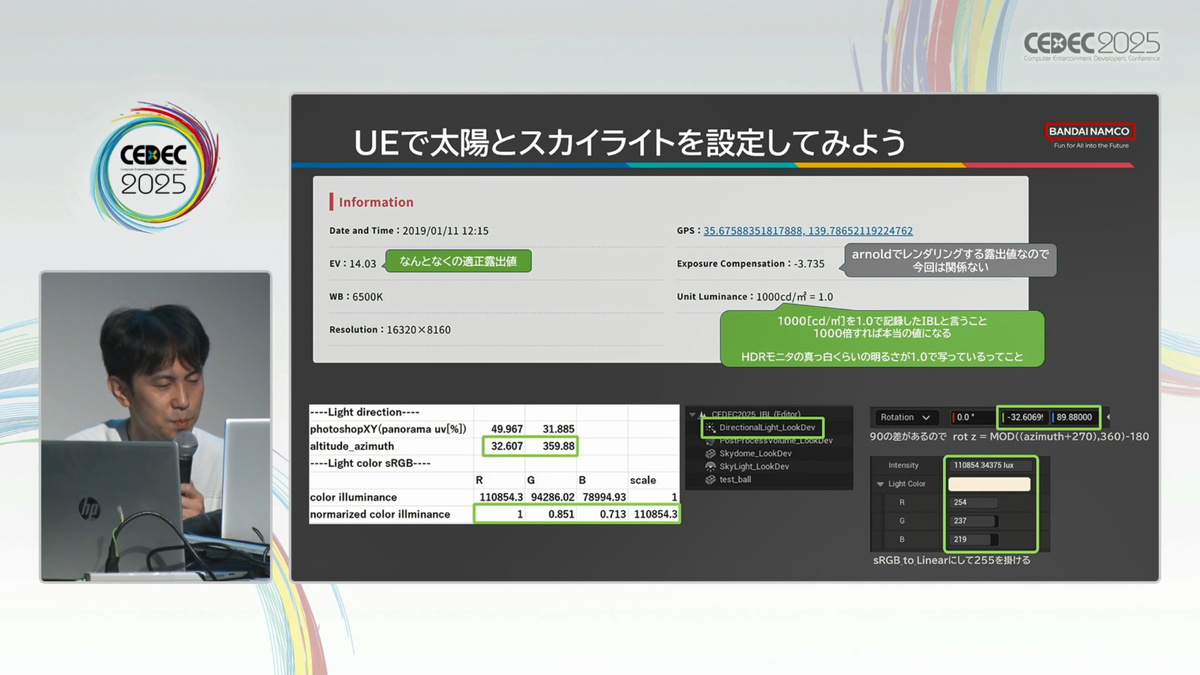

講演で紹介されたのは「EitaiBridge_20190111_1215」を用いた事例。配布ページに記載されている情報をもとに、UEで設定を行います。

とくに、画像がどのくらいの明るさで保存されているかを示した値「Unit Luminance」が重要となります。

「EitaiBridge_20190111_1215」におけるUnit Luminanceは「1,000cd/m²=10」。これは実値の1000分の1で保存していることを意味しています。つまり、Sky Domeに貼るテクスチャの明るさを1,000倍にする必要があります(マテリアル側で1,000倍にするとよいとのこと)。

同様にSky LightのIntensity Scaleを1,000倍に高め、不要なポストプロセスを切って露出を固定することで、太陽とスカイライトの設定が完了となりました。

「EitaiBridge_20190111_1215」配布ページに記載された情報を設定に用いる

3Dシーンの品質向上に欠かせない「LookDev環境」

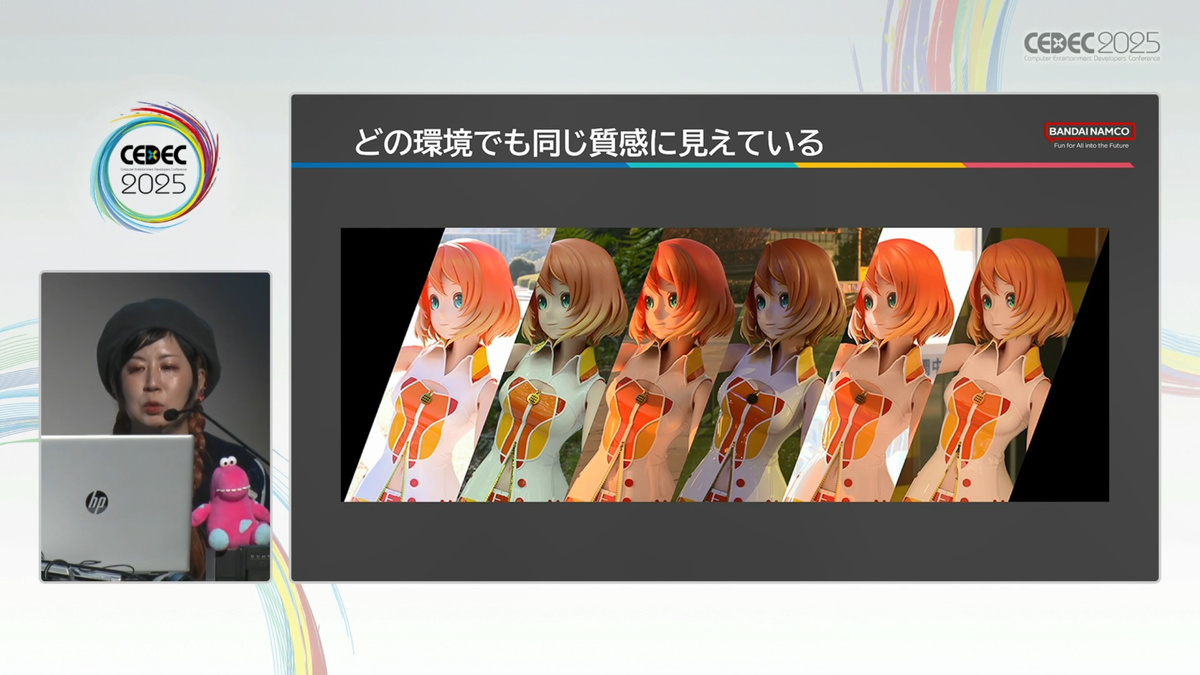

「LookDev」とは、アセットにさまざまな条件の環境光を当てながら見た目を調整する工程のこと。

「PBR設定の確認」「ポスト処理」「発光体の輝度の確認」「VFXの確認」など複数のプリセットを切り替えて、さまざまな環境におけるアセットの質感を確認します。

LookDevはライティングを適切に行う上で重要な工程となる

LookDevではライティング環境の整備が必須となります。輝度の欠落がなく、暗い所から明るい所までキャプチャできており、ホワイトバランス調整や彩度、コントラスト調整などの情報にバイアスがない、ニュートラルで編集されていない環境です。

バンダイナムコスタジオでは「TrueHDRI Library」のパノラマ素材を撮影してLookDev環境を用意しているとのこと。撮影方法などについては、CEDEC2020で同社が実施した講演「信頼性の高いHDRI作成術」で解説されています(講演資料はCEDiLで閲覧可能)。

汎用的な素材を用いる手段もあるが、同社では撮影状況がわかる素材を使用しているという

ライティング環境の明るさはEV(※)で調整します。EVについては、CEDEC2024で同社が実施した講演「アーティストのためのカメラの仕組み講座」で解説されています。

※ 光の露出量を表す数値。シャッタースピードと絞りの組み合わせにより決定する

CEDEC2024「アーティストのためのカメラの仕組み講座」講演アーカイブ

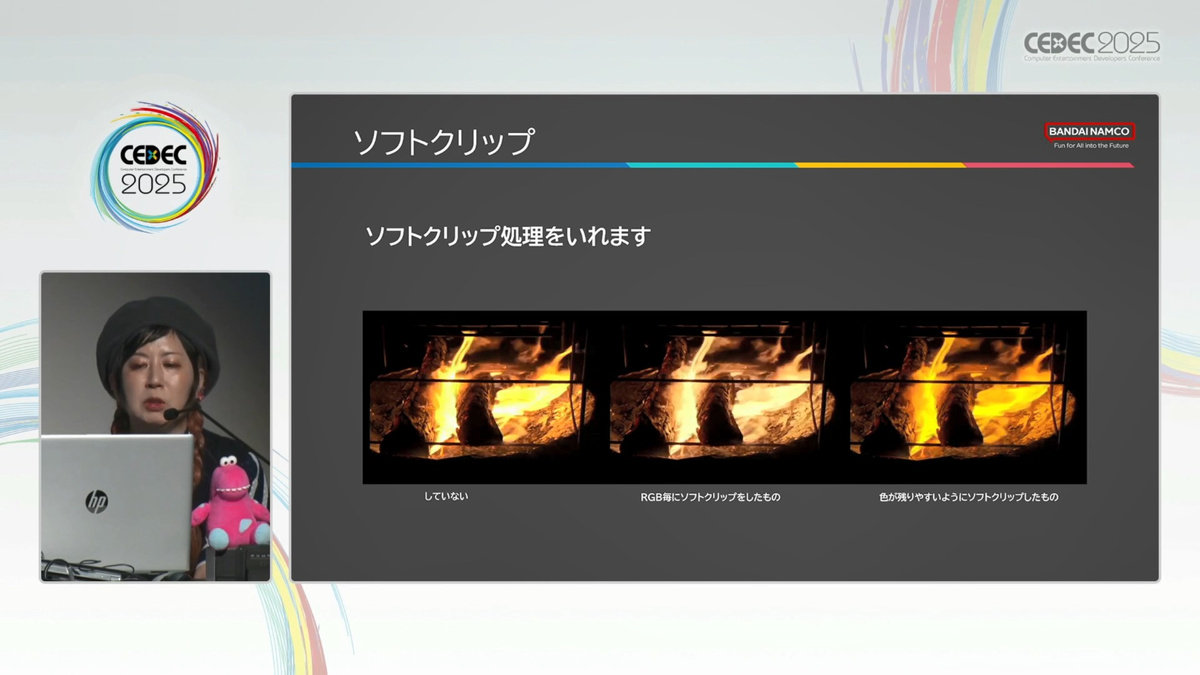

ソフトクリップ

ソフトクリップは、明るさのグラデーションを柔らかに残しつつ白飛びを抑制する調整手法。Photoshopにおけるトーンカーブに近い操作です。

LookDev段階で行う作業であるとともに、プロジェクト全体の画作りを大きく左右する重要な調整となります。

加工前の炎の写真(スライド左)と、ソフトクリップにより色合いを調整した写真(スライド中央・右)の比較。

ソフトクリップはエフェクトにも大きな影響を与えるため、プロジェクト初期に画作りの責任者と相談しておくことが推奨される

スペキュラー

LookDevは、ライティング作業における問題を円滑に解決するためにも役立ちます。

一例として、アセットをステージに配置するとイメージが違って見える場合、具体的にはスペキュラーが目立たない場合などは、LookDevで晴れや曇りなど複数パターンの環境を用意し、アセットの見え方を確認できます。

LookDevで確認すると、曇りの状態だけスペキュラーが出ていない。マテリアルやテクスチャに問題がないことを確認できたため、ライトを焚くことで解決できる

そのほか画作りのノウハウとして、LookDev環境では多少あっさりした見え方で調整しておくことで、後々に融通が利きやすくなると語られました。例えば、順光でも濃く見えるアンビエントオクルージョンを施すと、逆光に変わったときに影の部分にライトが乗ってしまい、不自然な見え方になるといった不具合が発生します。

また、LookDev環境の設定ミスによる望まない調整結果の出力を防止するなど、問題解決に向けた適切なコミュニケーションを取るために、普段からさまざまな環境で確認を行うことが推奨されました。

同じアセットでも環境によって陰影が大きく変化し、印象にも違いが見られる

正しいLookDev環境なら、現実世界とほぼ等しいライティングを施すことができる

ライティング品質向上テクニック。理想の明るさ・色を生み出すには

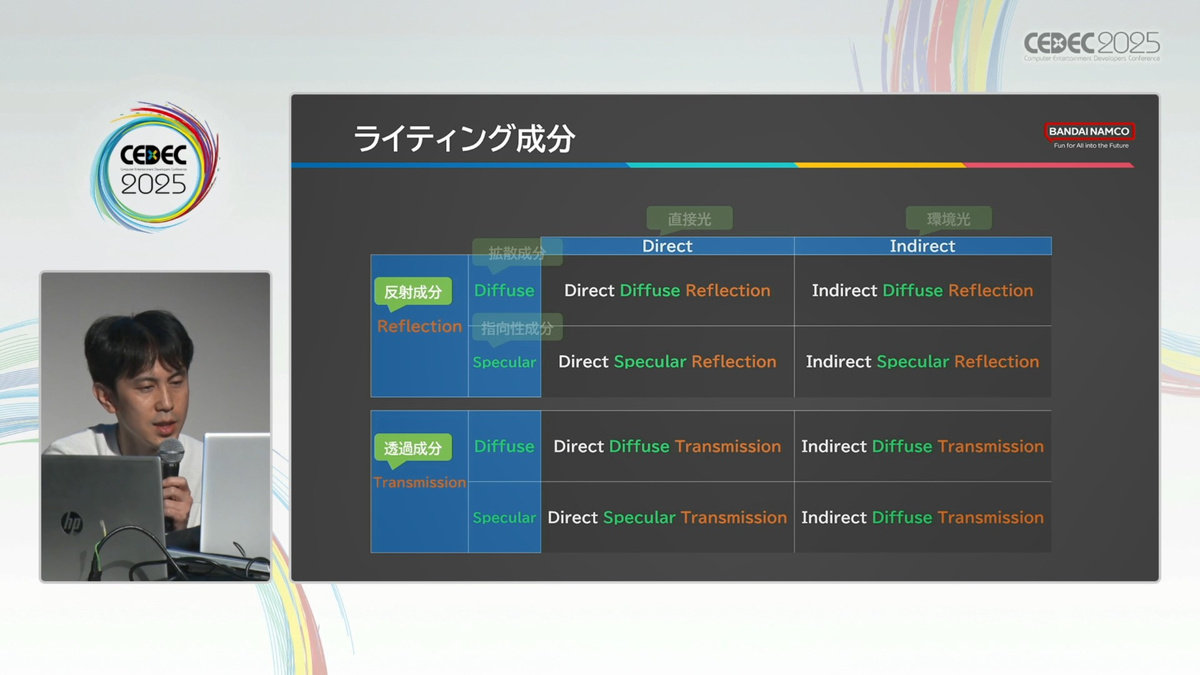

ライティング成分を理解する

ライティングの不具合を解決する上で大切なのは「ライティングの要素ごとに分類して考える」ことだといいます。

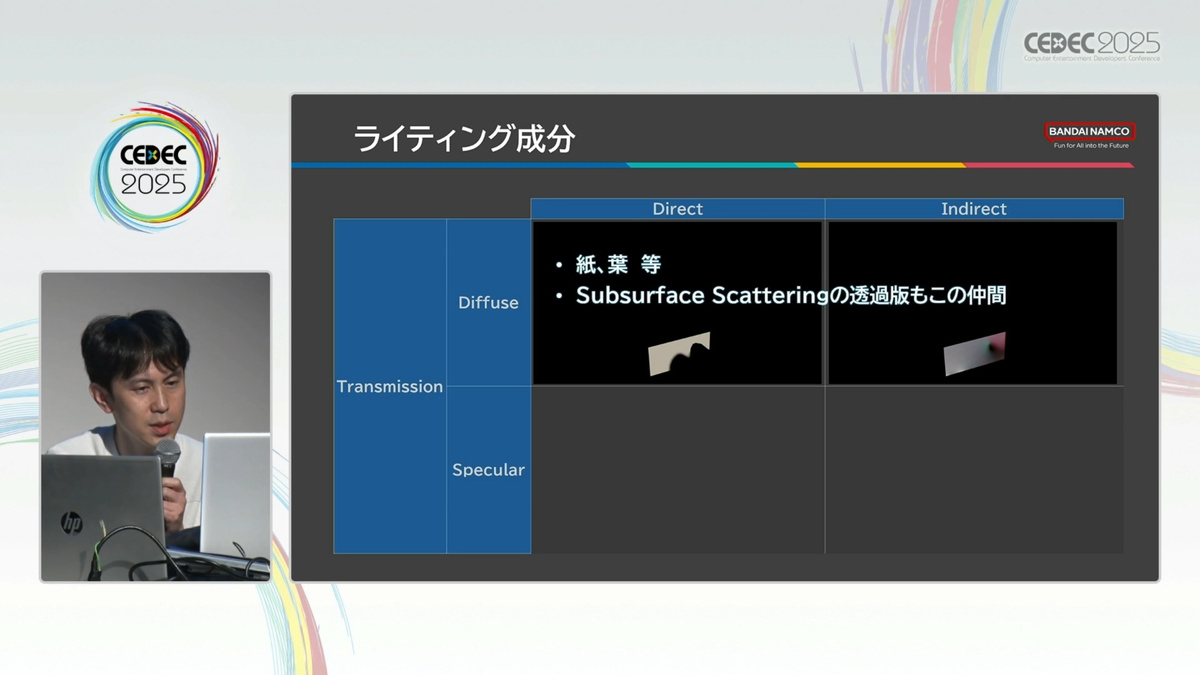

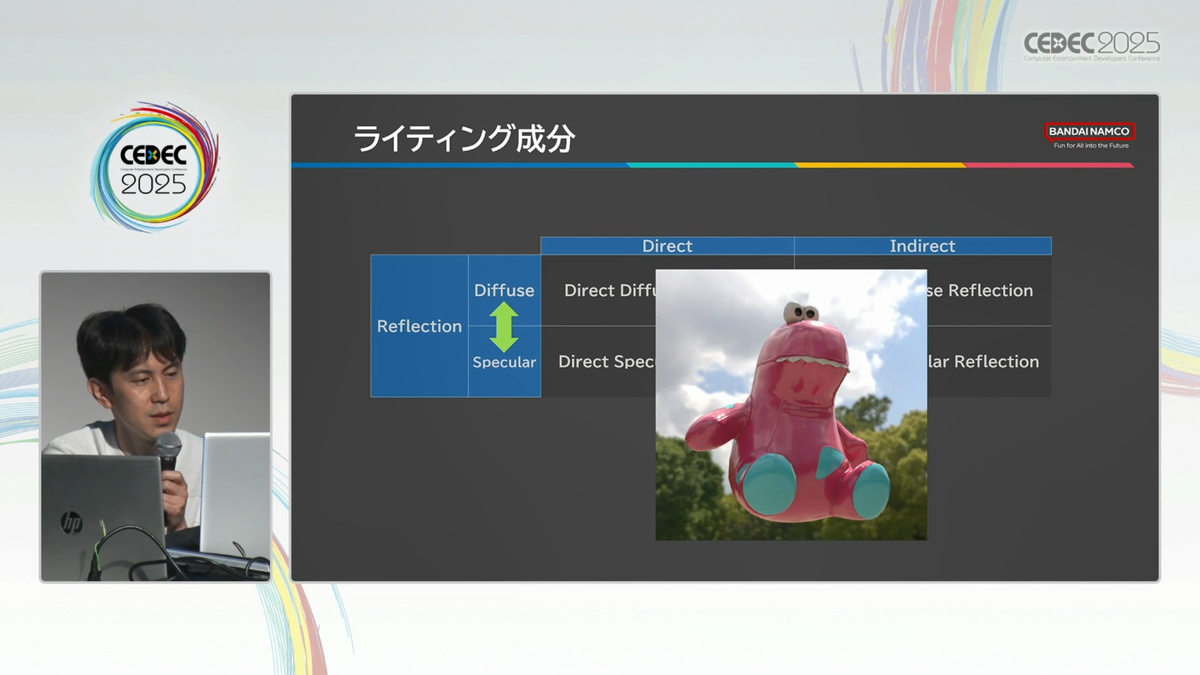

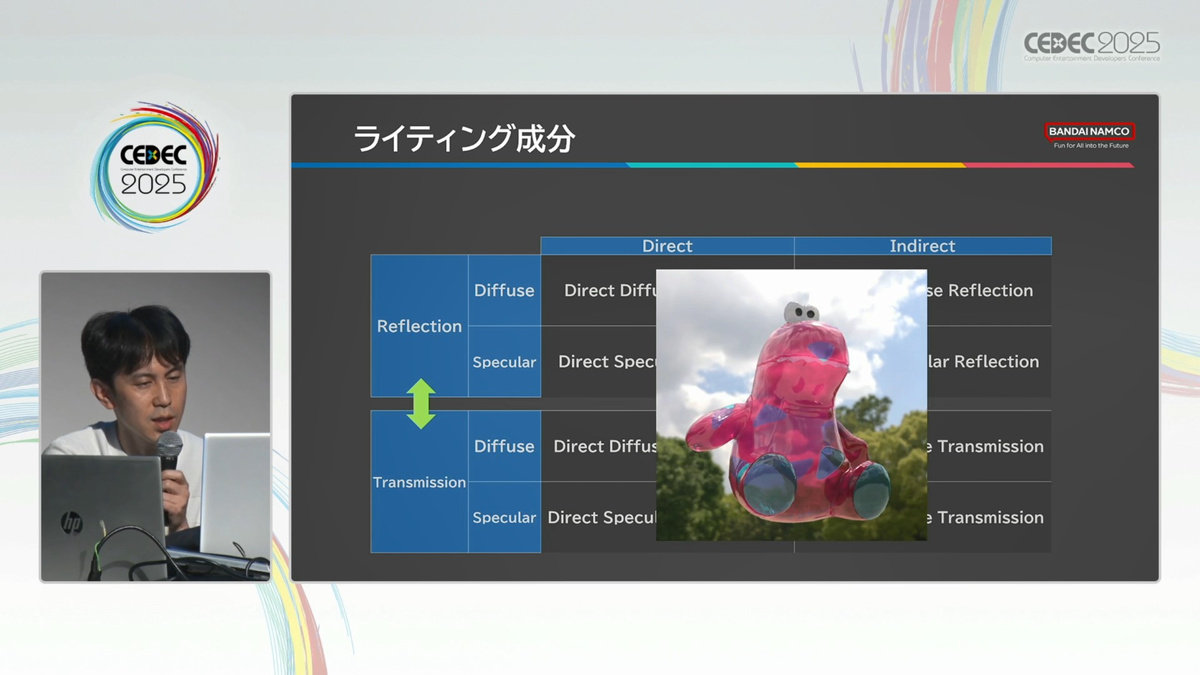

講演では、ライティングの分類方法として「直接光(Direct)・間接光(Indirect)」「拡散(Diffuse)・指向性(Specular)」「反射(Reflection)・透過(Transmission)」の要素をもとに、全8種類に分ける考え方が紹介されました。

要素ごとにライティングを9種類に区分した表

※編集部注:表右下の「Indirect Diffuse Transmission」は、正しくは「Indirect Specular Transmission」だと思われます

※編集部注

この項目では、光の物理的性質を論じるにあたり、「反射」という物理現象そのものと、反射の形態を示す要素である「拡散(Diffuse)」および「指向性(Specular)」を切り離して定義しています。

しかし本講演ではこれ以降、反射の種類を指し示す際、「拡散反射」を単に「Diffuse」、「鏡面反射(特定方向へ指向性を持つ反射)」を単に「Specular」とよぶ場面が存在します。

同一の単語が異なる定義のもと使用されていることにご留意ください。

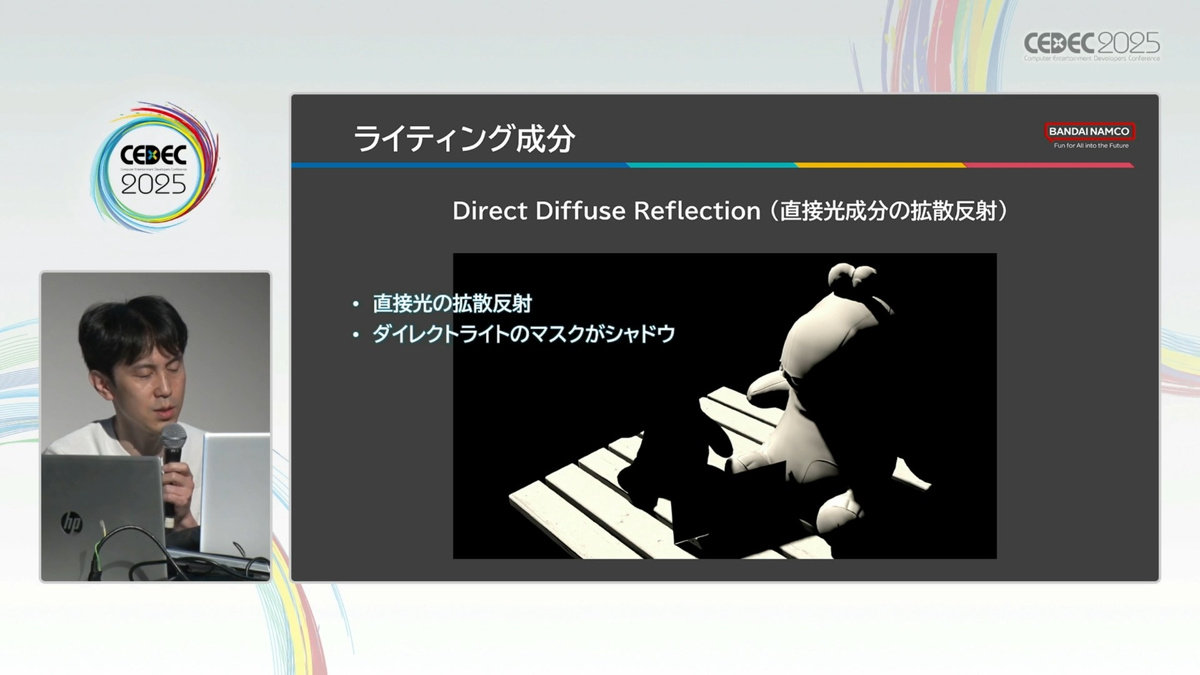

直接光・拡散・反射(Direct Diffuse Reflection)

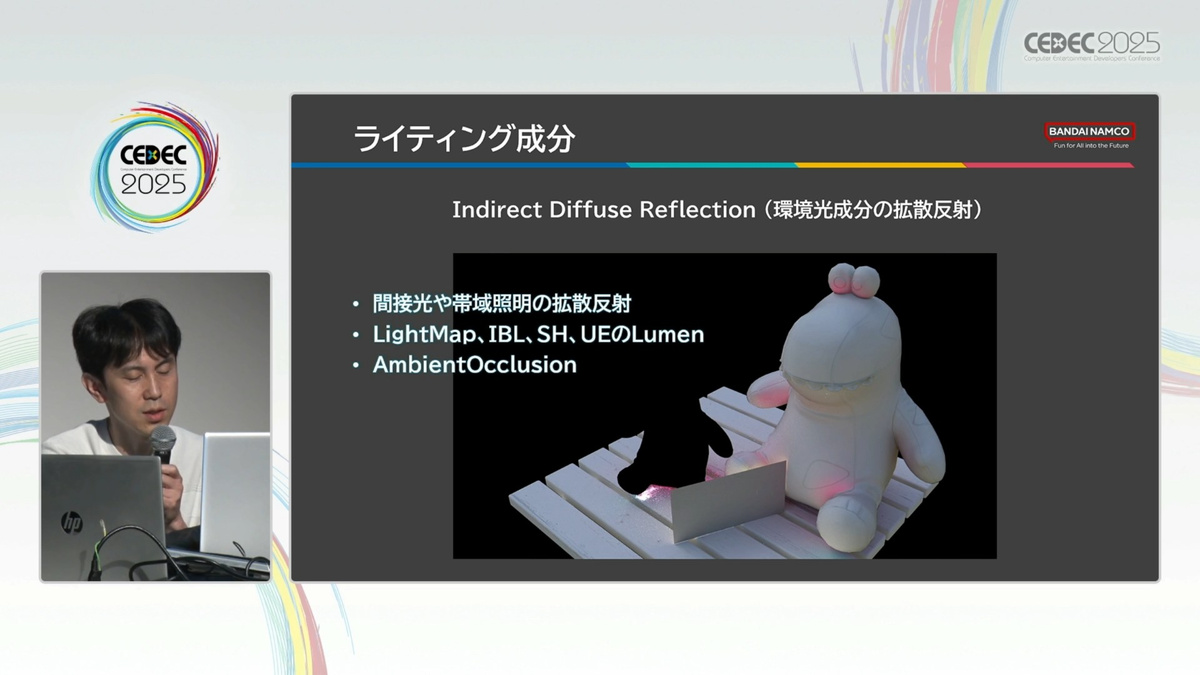

間接光・拡散・反射(Indirect Diffuse Reflection)

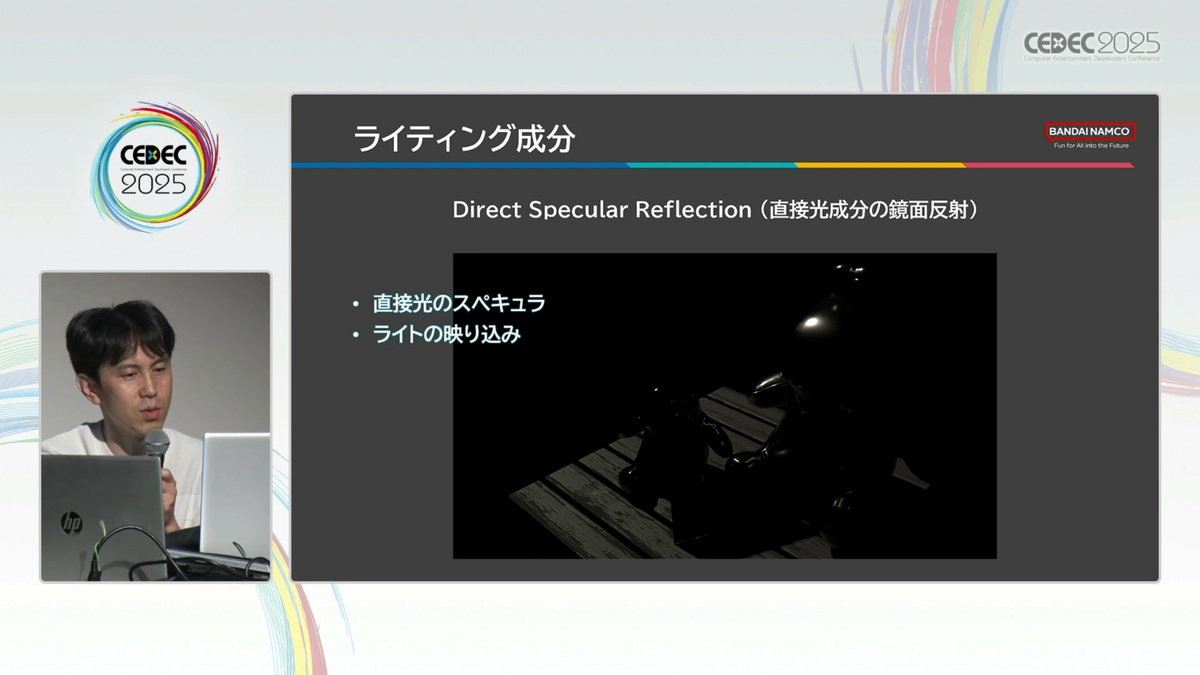

直接光・指向性・反射(Direct Specular Reflection)

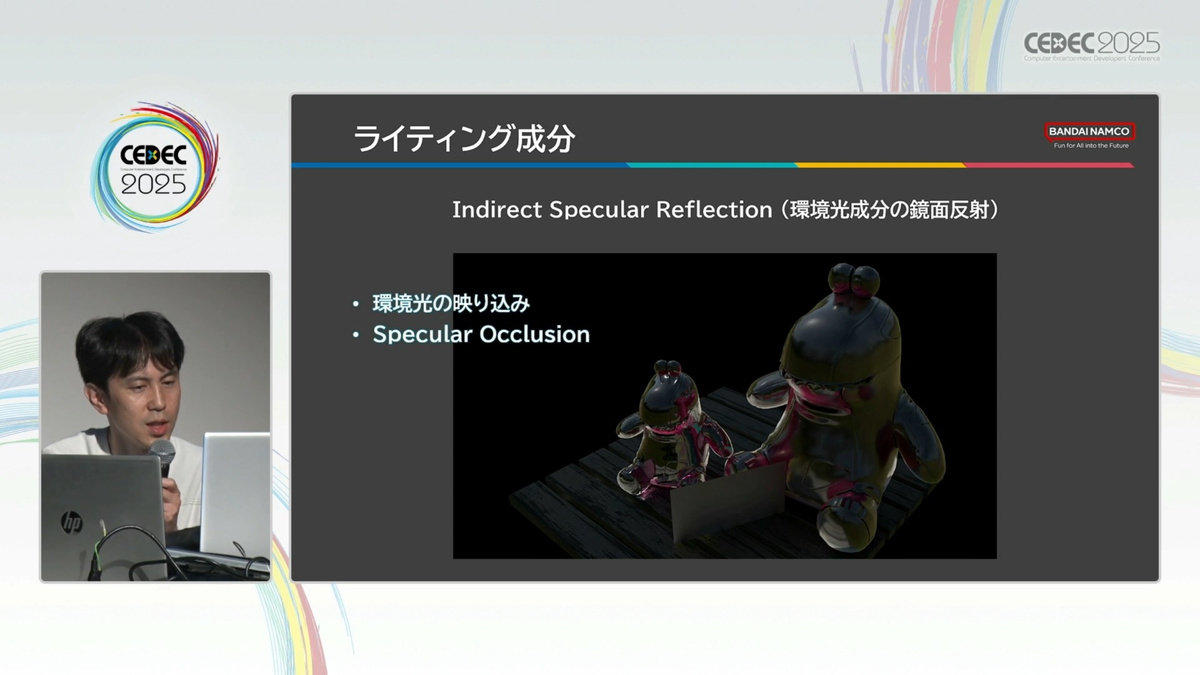

間接光・指向性・反射(Indirect Specular Reflection)

直接光・拡散・透過(Direct Diffuse Transmission)および、間接光・拡散・透過(Indirect Diffuse Transmission)。

Subsurface Scattering(サブサーフェススキャッタリング:半透明物体の表面で発生する散乱光をシミュレーションする技術)もここに分類される

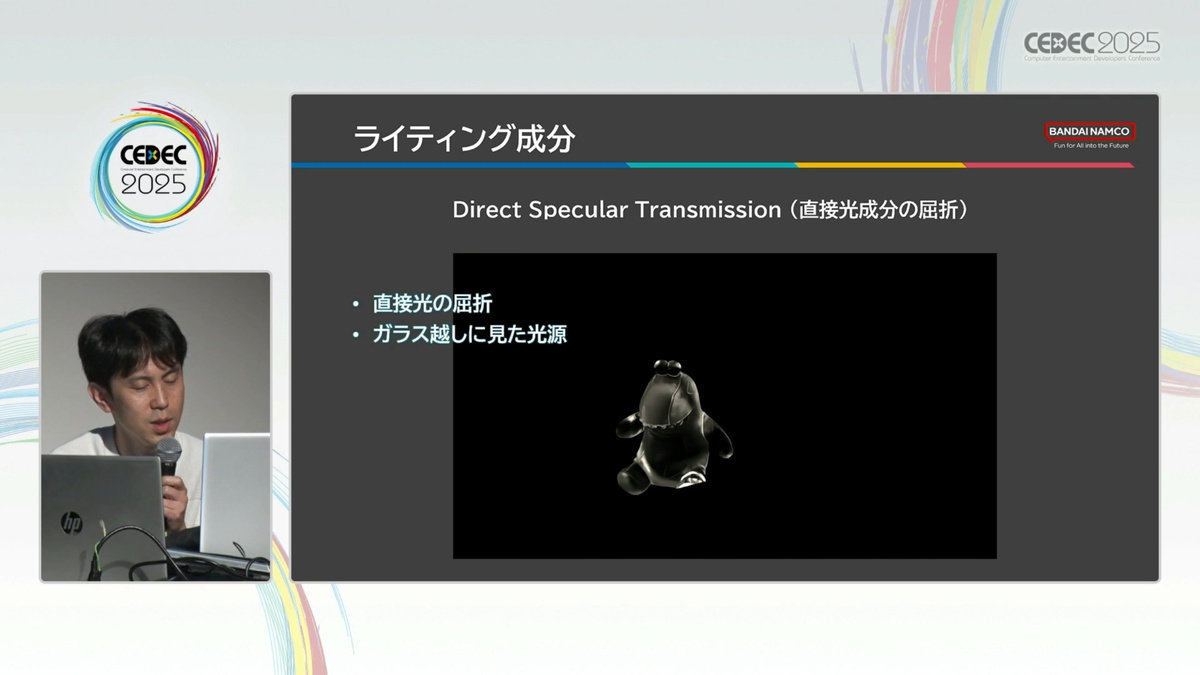

直接光・指向性・透過(Direct Specular Transmission)

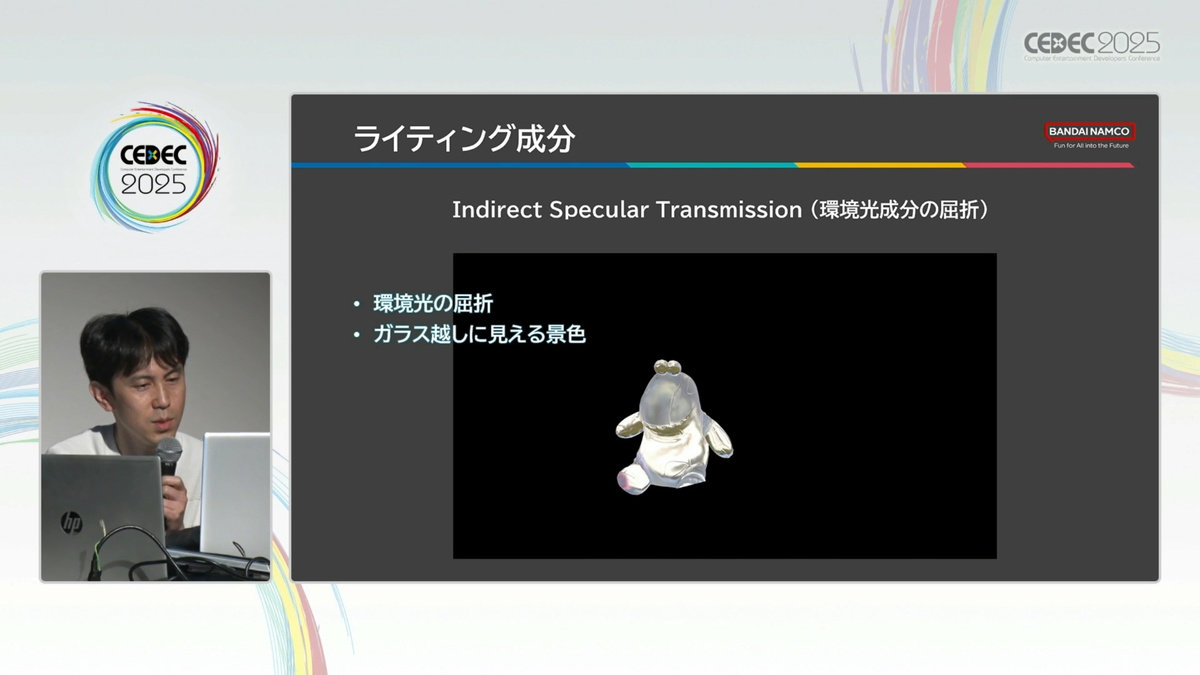

間接光・指向性・透過(Indirect Specular Transmission)

これらの分類をもとに、拡散(Diffuse)と指向性(Specular)、反射(Reflection)と透過(Transmission)でそれぞれ正確にエネルギーを分配することで、ライティングの破綻を防ぐことができます。なおOpaque(不透明)やEmissionは直接ライティング処理に関係しないとのこと。

拡散(Diffuse)と指向性(Specular)のブレンド例

Reflection(反射)とTransmission(透過)のブレンド例

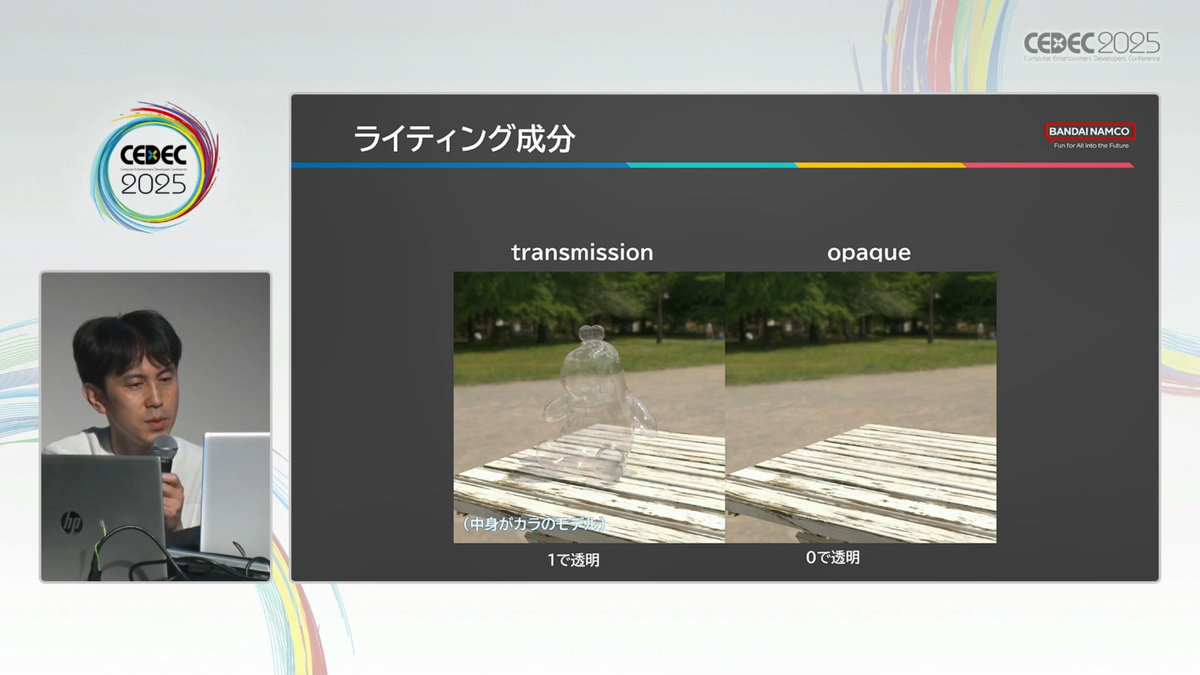

Transmission(透過)とOpaque(不透明)の違いについても説明された。

左図がTransmission(透過)、右図がOpaque(不透明)を調節した様子。

Transmissionを増やすと物体が透明状態に近づくが、スペキュラー成分だけが輪郭のように残る。対してOpaqueは物体を完全な透明状態にできる。

Indirect Diffuseを参照して明るさや色を補正

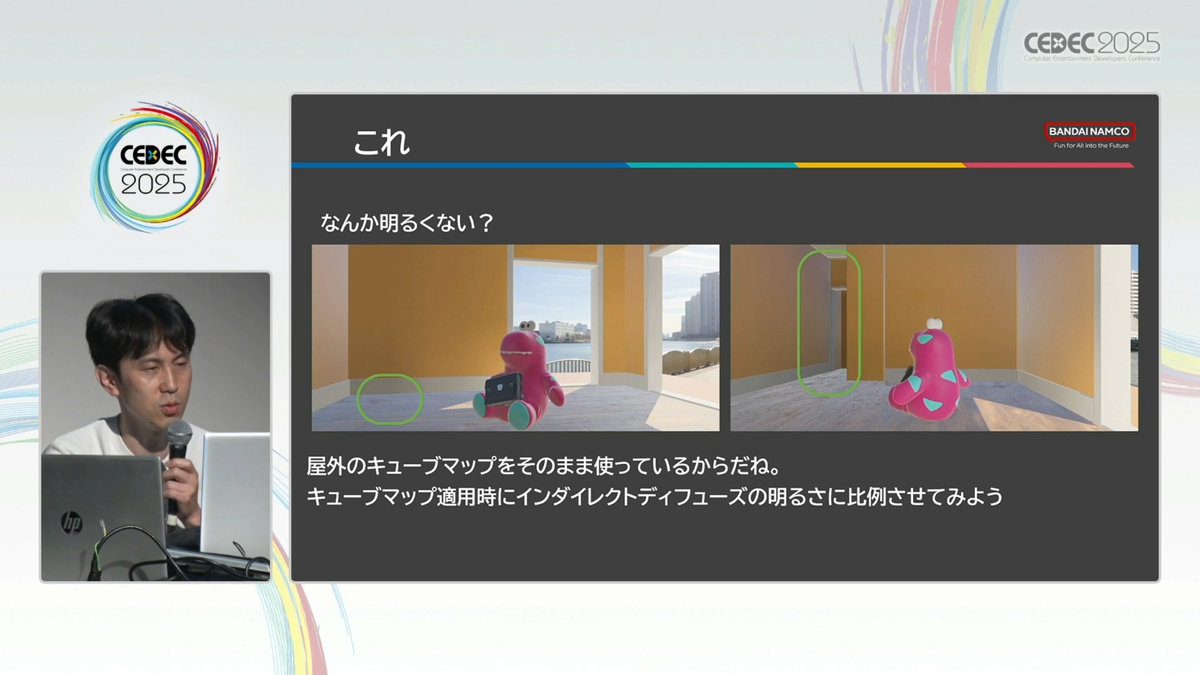

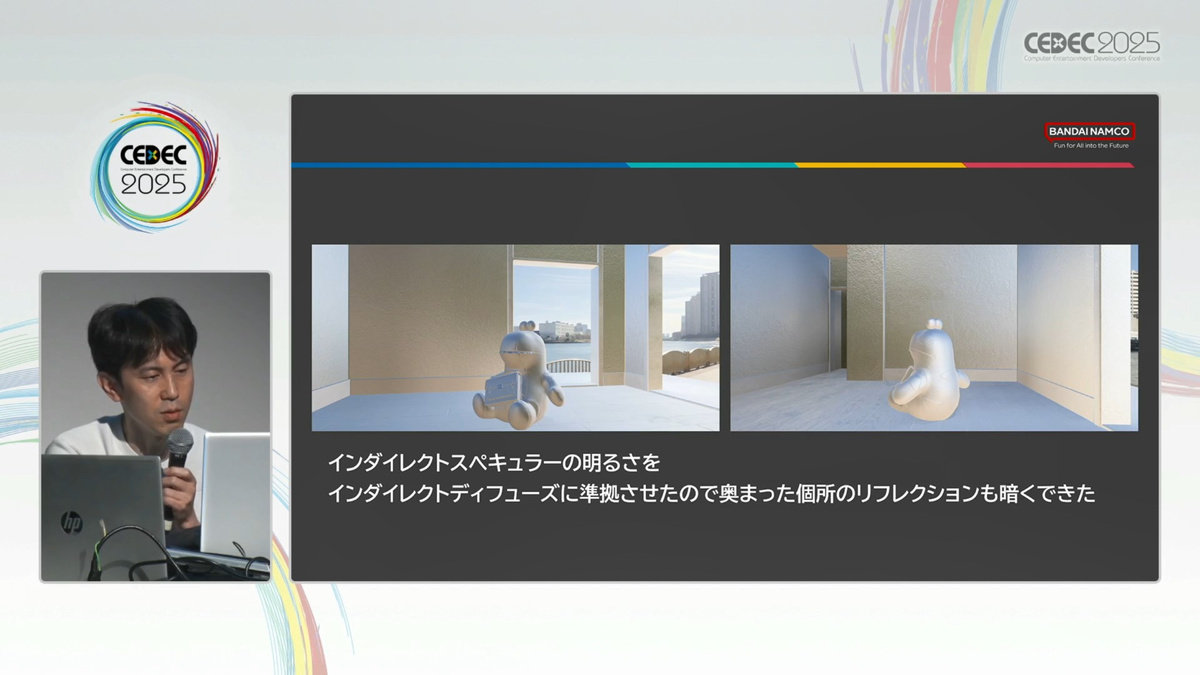

屋外用のキューブマップを屋内に流用すると、必要以上に明るく描画されてしまいます。それを改善するため、キューブマップ適応時に明るさをIndirect Diffuse(間接・拡散)の成分に準拠させることで奥部を暗く表示できます。

屋外用のキューブマップをそのまま屋内で使用した状態(画像左)と、明るさをIndirect Diffuseに比例させた状態(画像右)の比較

Indirect Diffuseを用いた明るさ・色の調整手法は、Emissionが暗所で目立ちすぎる/明るい場所で発光が足りない場合の解決策としても利用できる。

Emissionを固定値にすると、明るさが異なる場所では発光に違いが見られる。対してEmissionをIndirect Diffuseに準拠させると、周囲の明るさに応じた発光度合いに調整できる

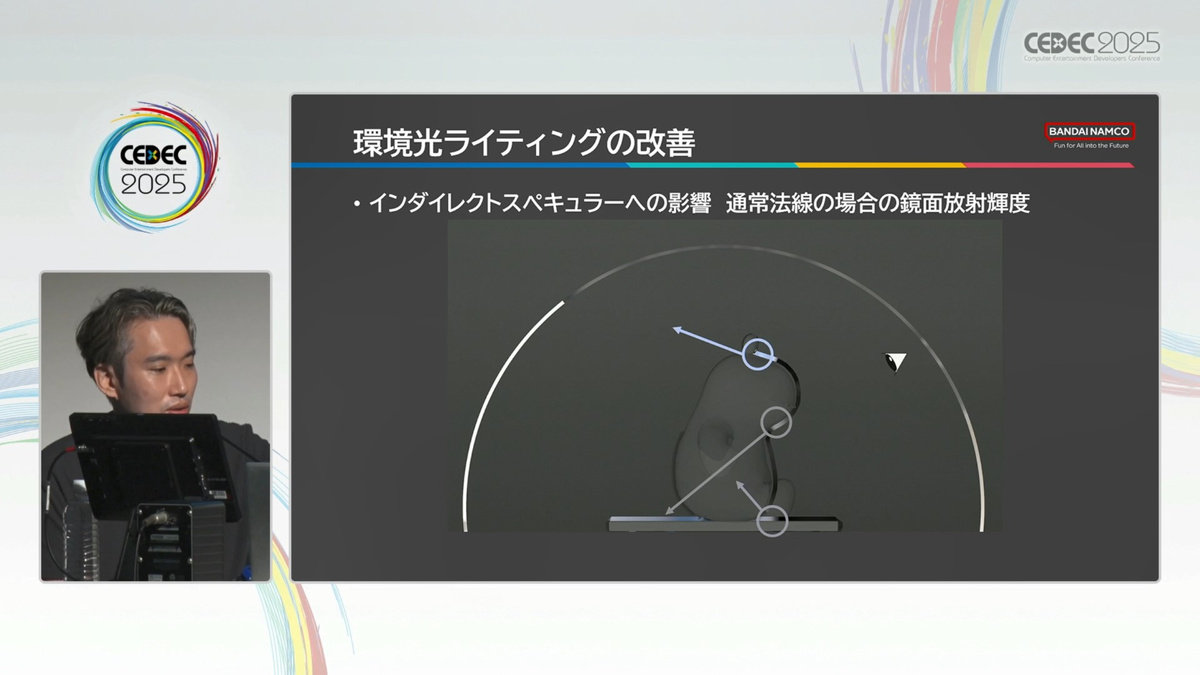

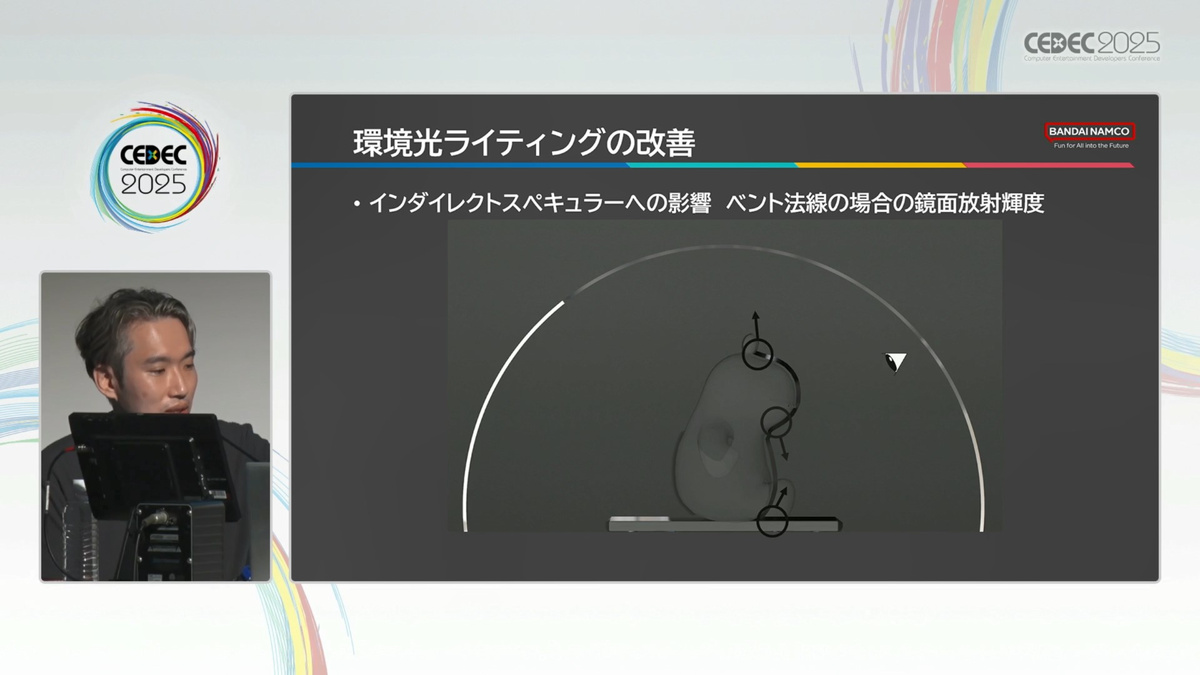

Bent Normalで隙間の明るさを調整

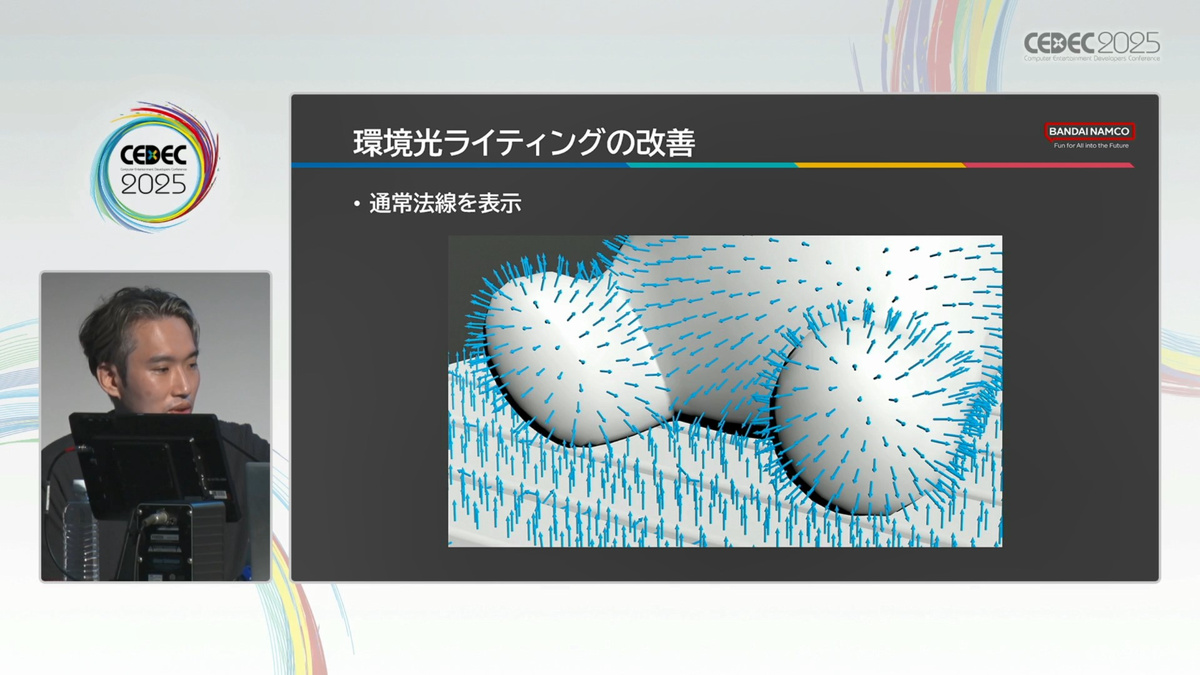

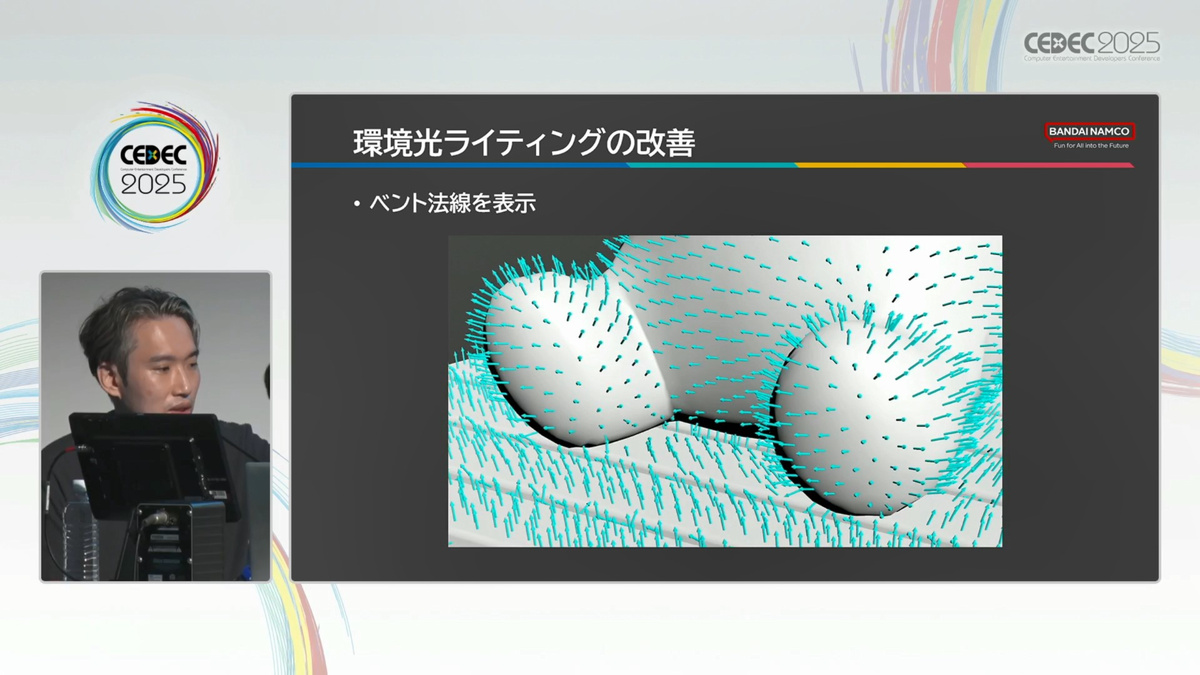

陰影差が激しい環境でのIBLにおいてスペキュラーが物体を貫通する不具合を、Bent Normal(ベント法線)により解消する手法が紹介されました。

Bent Normalとは、物体表面の法線ベクトルをあらかじめ曲げておくことで、隙間や凹部における過剰なライティングを抑制する手法。通常は直角方向を示す法線を遮蔽物のない開けた空間に向けて傾けることで、自然な拡散光を表現できます。

通常の法線は、遮蔽物に囲まれた隙間部分でもサーフェスに対して直角を向いている

法線を開けた空間に向けて傾ける「Bent Normal」の措置を施した状態

法線の向きがIndirect Specular(※)に与える影響を比較すると、通常の法線を用いた場合は反射光が物体を突き抜ける方向に向かっているのがわかります。

※ 間接鏡面反射のこと。ここでは「Specular」の一単語だけで「指向性をもつ光」=「鏡面反射」を意味している

対してBent Normalはより自然界の状態に近い反射を表現でき、過度なフレネル反射(※)も抑制できます。

※ 屈折率の異なる物質(水と大気など)の境界面を通過しようとする光の一部が反射する現象。境界面に対して視認角度を大きくするほど、反射される光の割合が高くなる

なお、この手法はIndirect Diffuseに対しても効果があるといいます。詳細はCEDILで公開されている補足資料を参照してほしいと語られました(※)。

※ CEDiLで資料を閲覧する際は、無料会員登録のうえログインが必要

※2025年12月26日(金)追記

同社のSpeaker Deckにおいても、本講演のスライド資料が公開されました。こちらは登録・ログイン不要で閲覧できます。

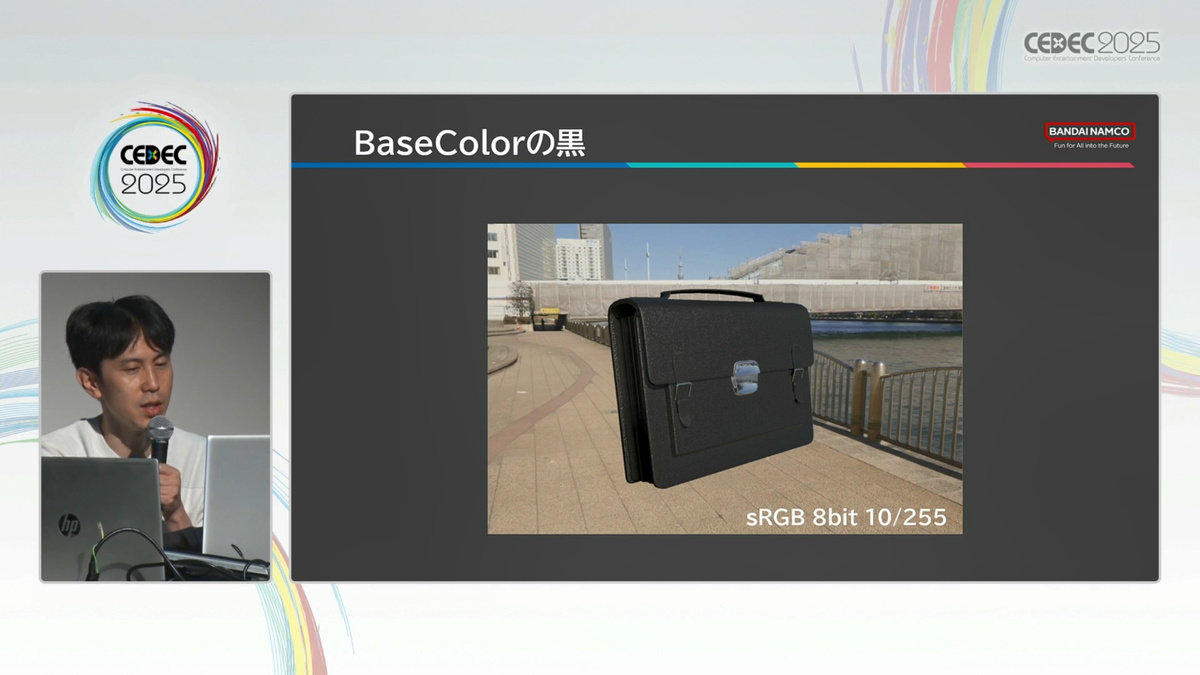

Speaker Deck|CEDEC2025「ライティングアーティストってどんな仕事?」講演資料CEDEC2025「ライティングアーティストってどんな仕事?」講演資料|CEDiLBase Colorを黒くする際の注意点

例として、黒い鞄のBase Colorを見ていきます。初期状態の色深度は50(8bit)でした。そこから10まで落としてみますが、表面はそれほど深い黒に見えません。

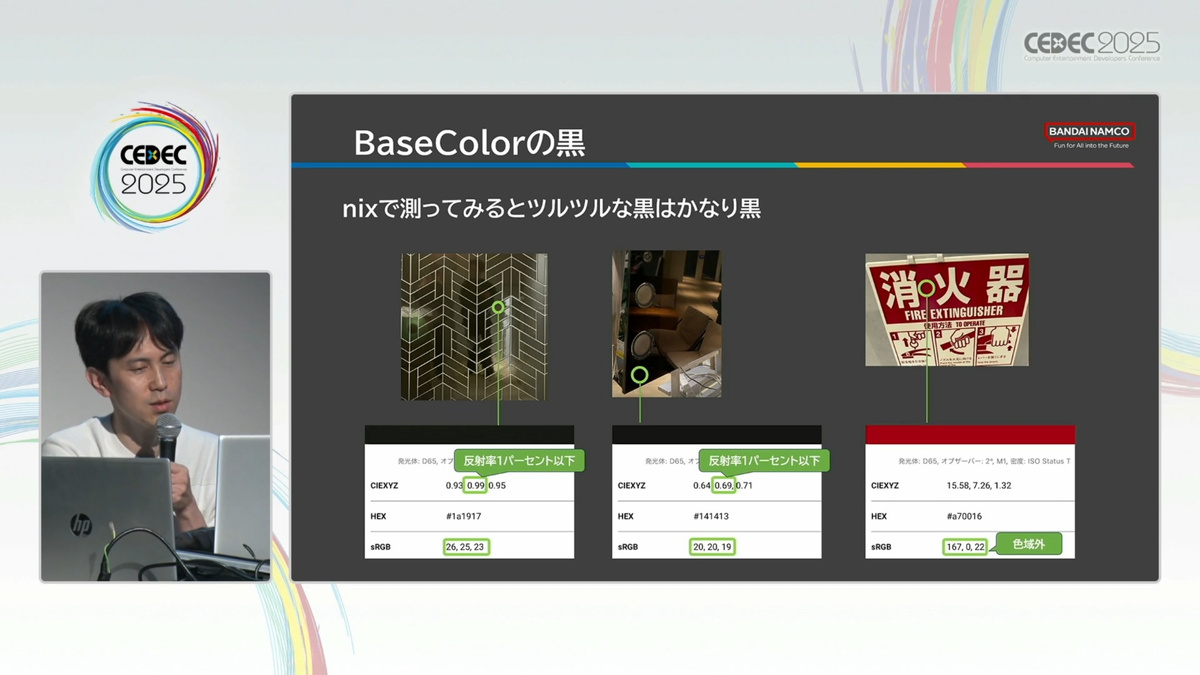

より深い黒色を表現するために必要なことを見つけるため、参考として身近にある物体の黒い部分をカラーセンサーで計測してみます。

その結果、表面がツルツルしている黒色の物体は、反射率が1%以下である場合が多いことがわかりました。

講演ではNix Sensor社製カラーセンサーを用いた計測結果が紹介された

ここで、物体表面の反射率とBase Colorの関係について解説されました。

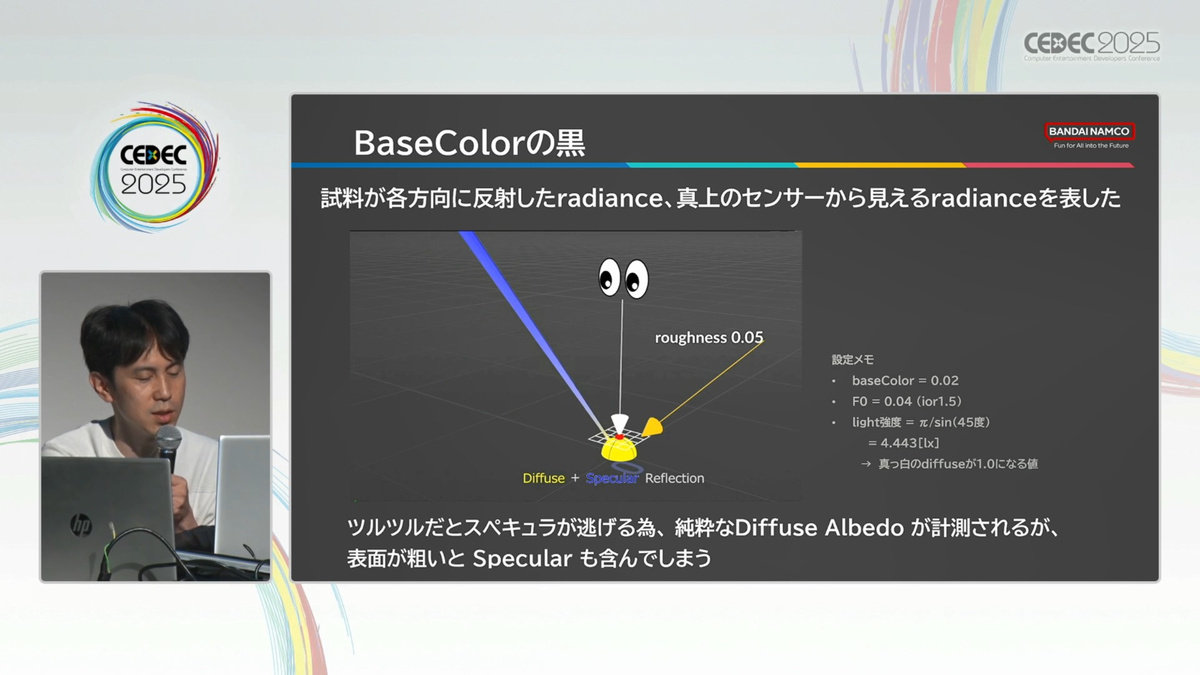

ラフネスが低いほど鏡面反射光が拡散されず一定方向に集約されるため、物体を正面から見た際に、反射光が目に入る割合が少なくなります。そのため、スペキュラーの影響を排したDiffuse Albedo(※)を計測できます。

※ 物理ベースレンダリング(PBR)の文脈において、「物体表面で拡散反射する光の割合=物体表面の明るさ」および「物体表面で反射/吸収される光の種類=反射光に影響されない物体固有の色」を定義する情報のこと。単に「Albedo」とも。

なおAlbedo(アルベド)とは天文学において「太陽光が大気や地表物質などの影響により天体表面で反射される割合」を意味する

一方、物体表面が荒いと鏡面反射光が拡散されてしまうため、純粋なDiffuse Albedoを測ろうとしても、スペキュラーを含んだ値を計測してしまいます。

ある方向から物体に照射される光と、各方向に飛んでいくRadiance(放射輝度:ある面積から放出され、ある立体角の範囲で進んでいくエネルギー量)、物体を真上から捉えるセンサーが検知するRadianceを表した図。

ラフネスが低いほど鏡面反射光が一定方向に集約されるため、物体真上のセンサーは鏡面反射光を検知せず、純粋なDiffuse Albedoを計測できる

深い黒を描画するために重要なのは、スペキュラーを除去したDiffuse Albedoであると鈴木氏。

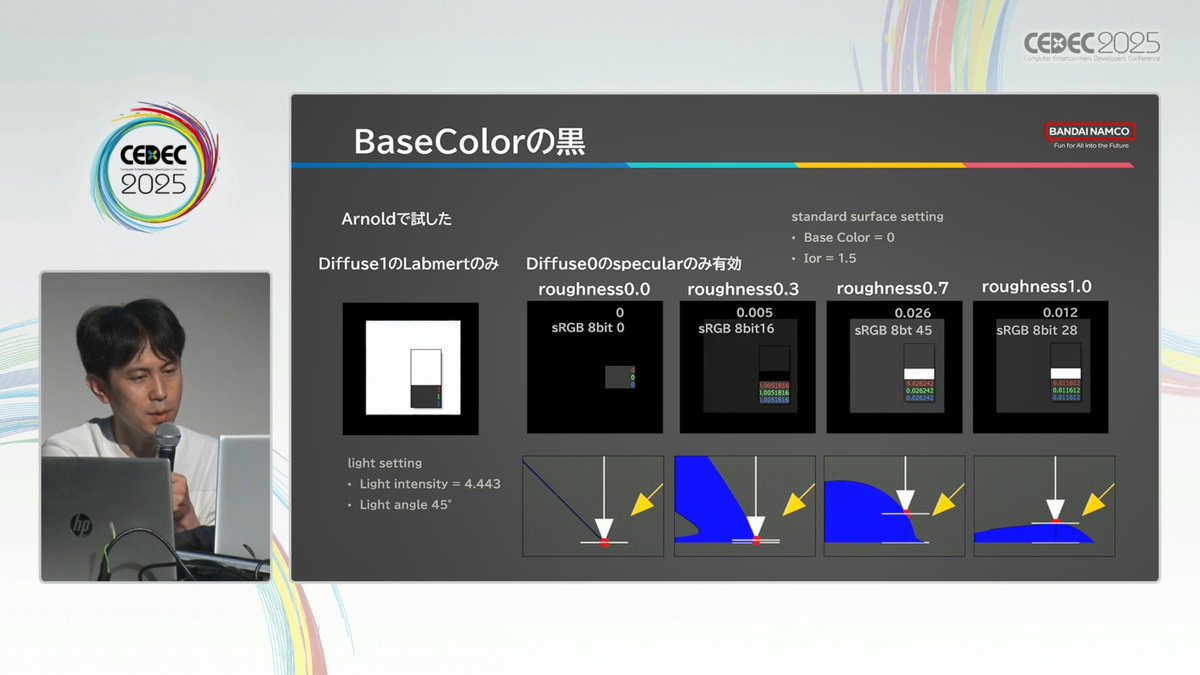

それを確認するべく、スペキュラーが物体表面の明るさに及ぼす影響がわかるレンダリング事例が紹介されました。

Arnold(Mayaなどの標準レンダラー)を使用し、Standard Surfaceマテリアルでスぺキュラー成分だけをレンダリングした結果。ラフネスを上げるほど明るさが高まっている

Diffuse Albedoのみで映し出したカラーチェッカー(画像左)と、スぺキュラー成分を含んだ状態でカラーチェッカーをArnoldでレンダリングした様子(画像右)

スペキュラーの有無と色補正

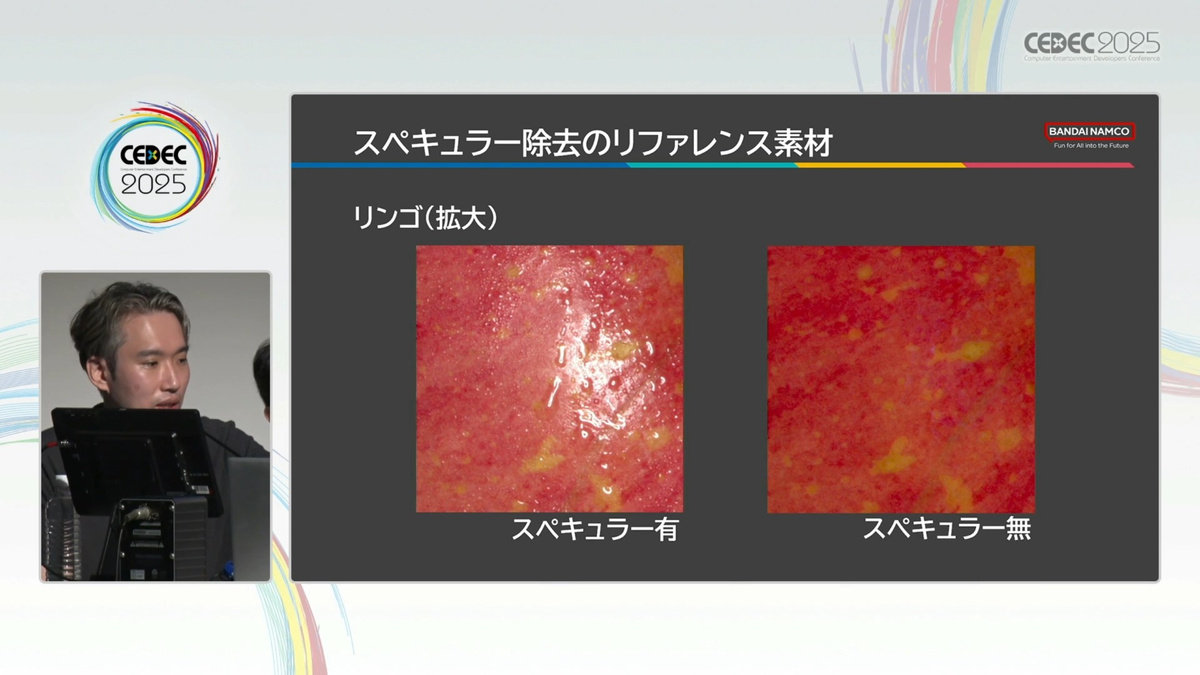

まずスペキュラーが物体の彩度や明るさに与える影響について、数点のリファレンス素材をもとに説明されました。

リンゴの表面をスペキュラーあり/なしで表示した比較画像。スペキュラーありの場合は水滴やハイライトが表示されているが(画像左)、スペキュラーをなくすと水滴が消え、やや暗くなり彩度が上がったように見える(画像右)

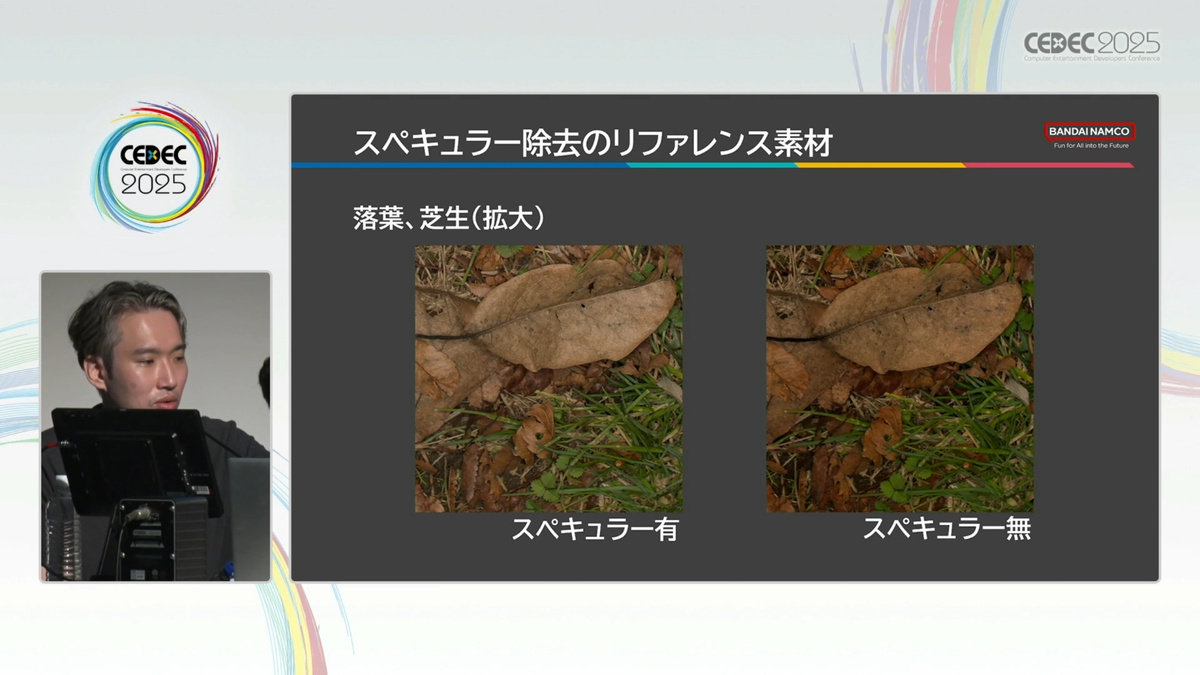

落ち葉と芝生をレンダリングした様子。スペキュラーの影響が小さそうに感じるオブジェクトでも、細かく観察すると違いが見て取れる

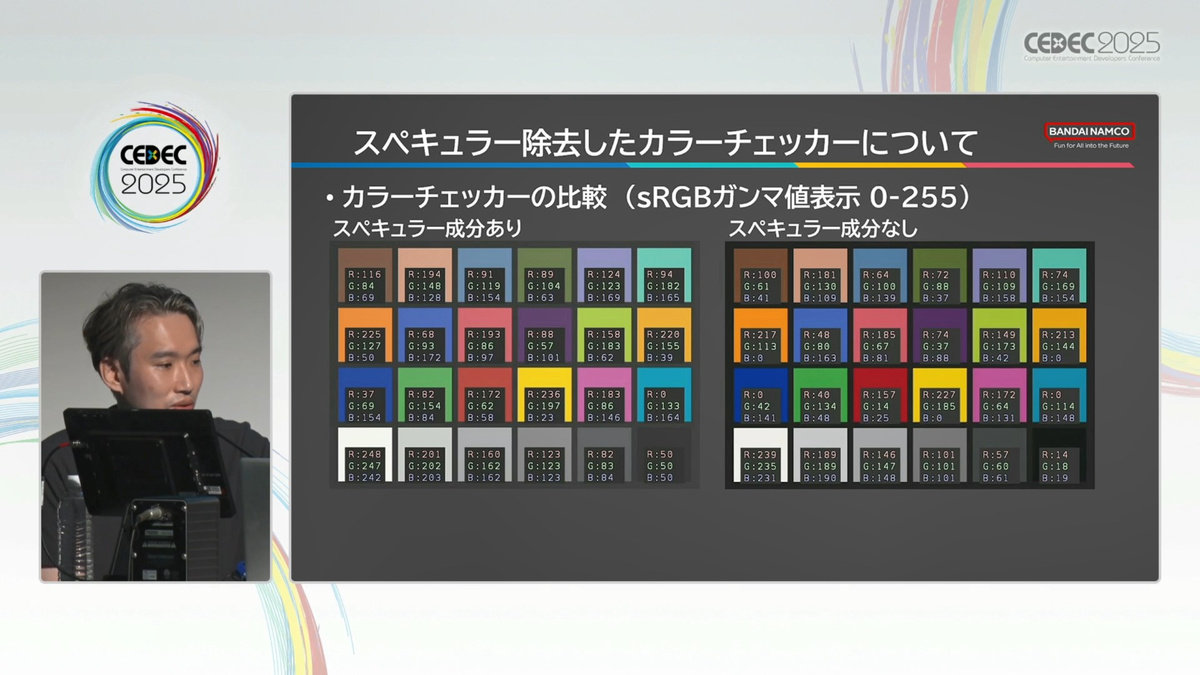

スペキュラーが物体の色彩表現にもたらす効果は、カラーチェッカーの数値より確認できます。

スぺキュラ成分を含んだカラーチェッカーと、それを除去したカラーチェッカー(いずれもsRGBガンマ値表示、0~255)を比較すると、スペキュラーなしのほうが彩度が上がっていることがわかります。

スぺキュラーを除去したカラーチェッカーの画像データを用意できれば、3DCGモデルのDiffuse Albedoを正確に調整できます。

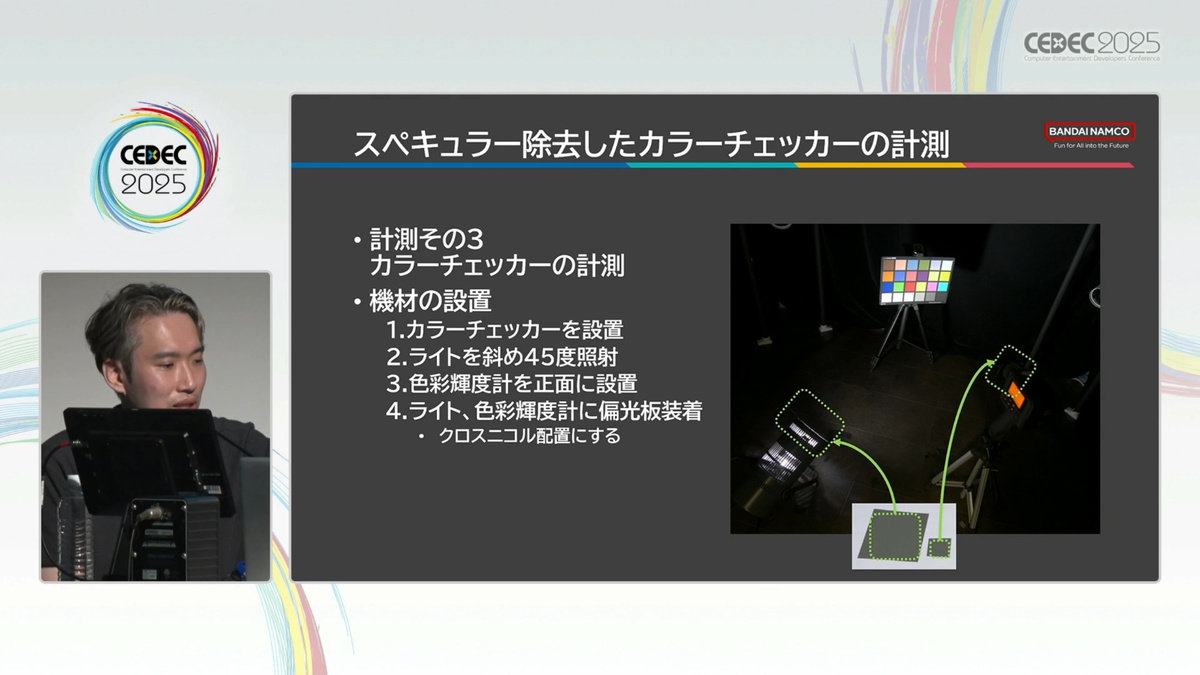

画像作成にあたり、カラーチェッカーのパッチ(それぞれの色のパネル)からスペキュラーを除去した色彩データを計測します。本来ならM3(※)で計測できる分光測色機を使用するべきところ、講演では代わりの方法が紹介されました。

※ ISOが定める規格「ISO 13655」で定義されている、色度算出に際した光学データの測定条件のひとつ。偏光フィルターを用いた測定手法に関して取り決めている

ライトと被写体の間に1枚、カメラと被写体の間に1枚、それぞれ偏光板を配置します。偏光板を回転させることで、鏡面反射光のみをカットして計測できます。

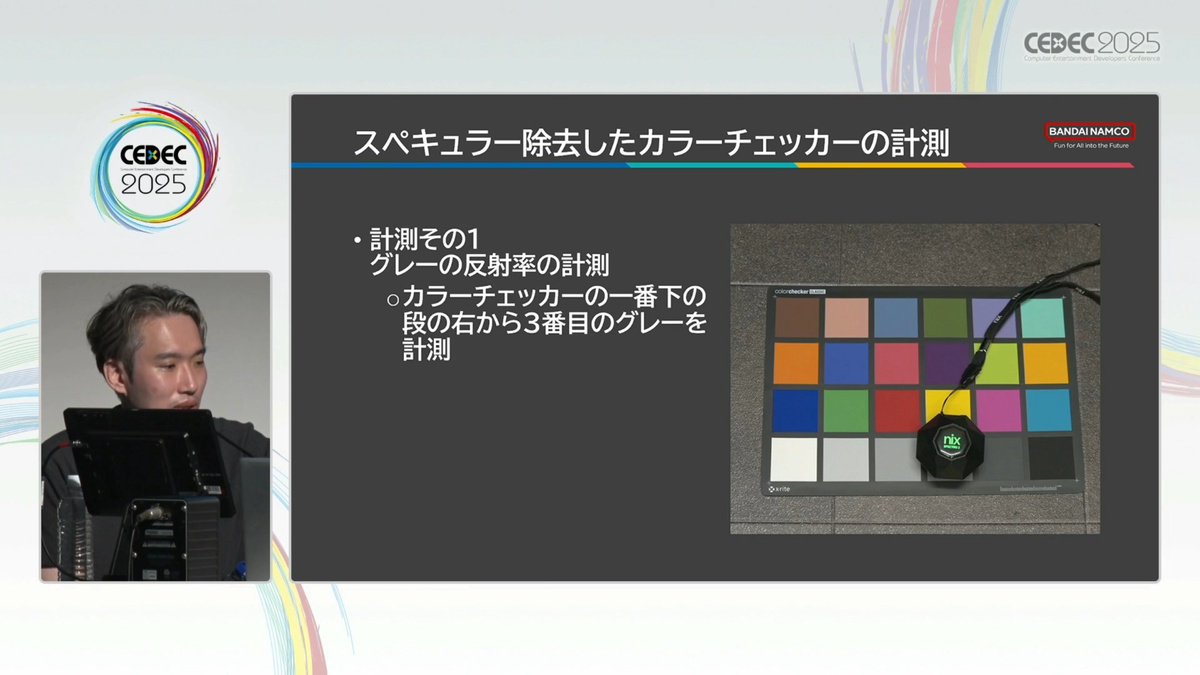

計測項目は、スぺキュラー除去前/後のパッチの反射色、基準となるパッチ(グレー)の色反射、偏光板の透過率、白紙を通した透過色の偏色など。とくに重要なのは、グレーの色反射と偏光板の透過率です。

詳しい準備手順やデータの解析方法は、CEDiLで公開されている講演スライドの補足資料で解説されています。

※2025年12月26日(金)追記

Speaker Deckでも講演資料が公開されました。

カラーチェッカーのグレー(最下段・右から3列目)を基準値とする

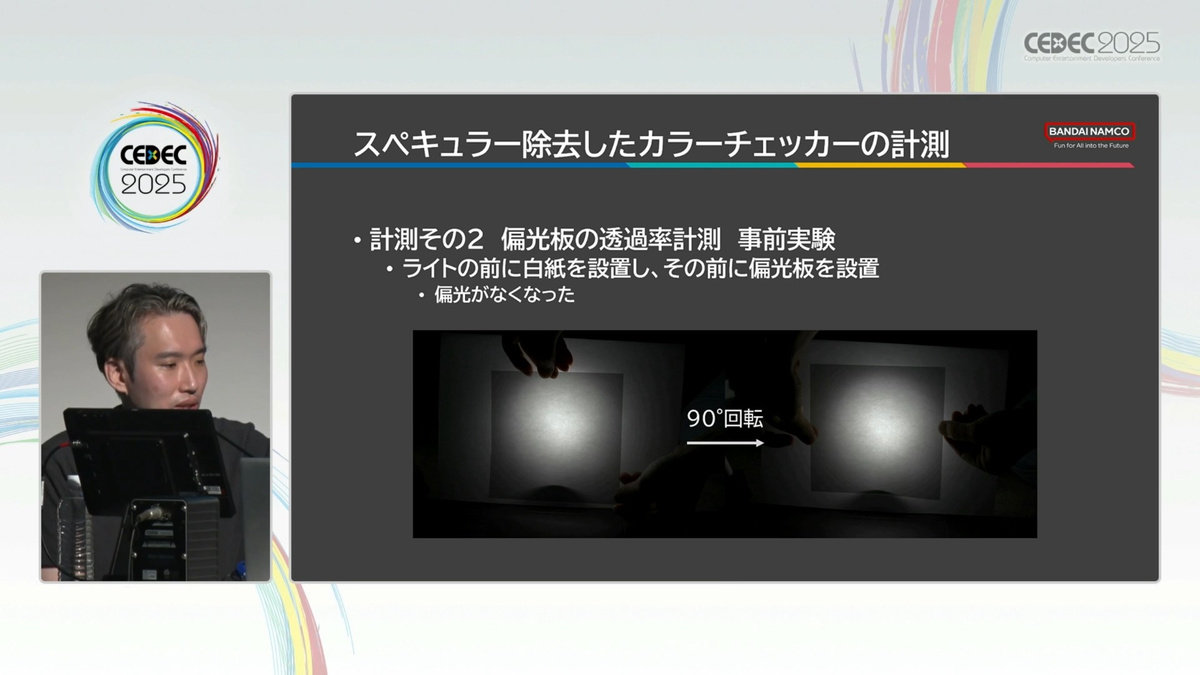

偏光板とライトの間に白紙を挟むことで偏光を取り除けることを確認できた

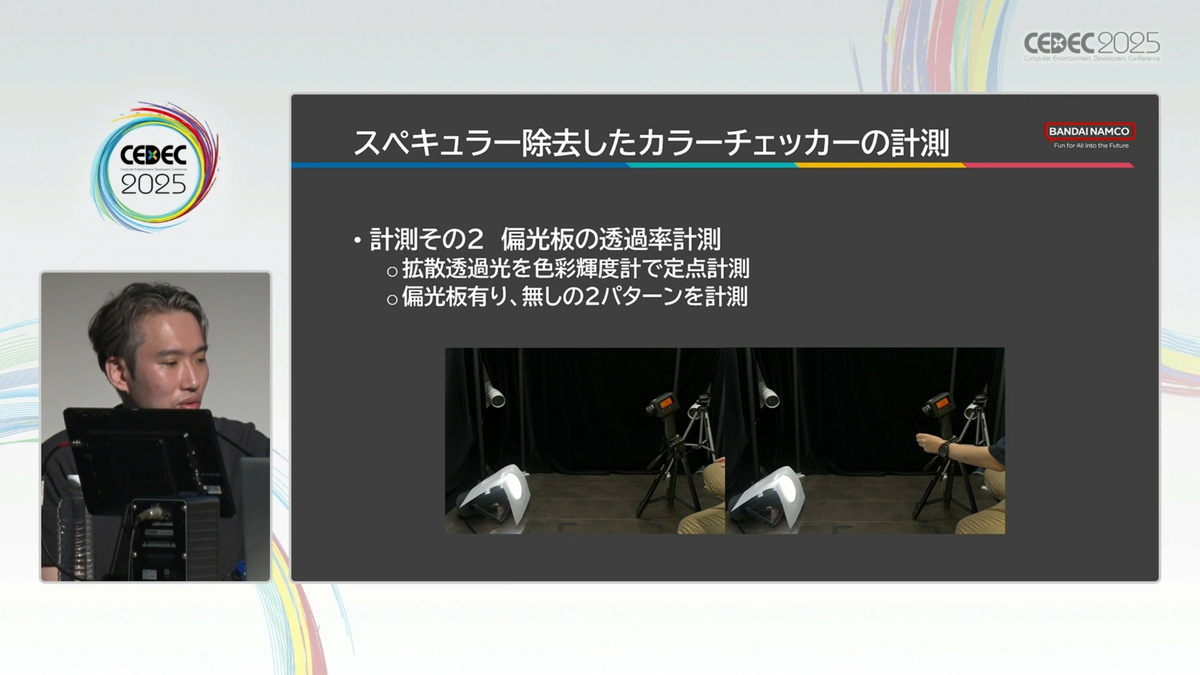

偏光版の透過率を計測。色輝度計で拡散透過光を偏光板あり/なしの2パターンで定点計測する

実際に計測開始。ライト、カラーチェッカー、色彩輝度計、偏光板を写真のように配置し、各パッチの色彩輝度をクロスニコルと無偏光で計測する

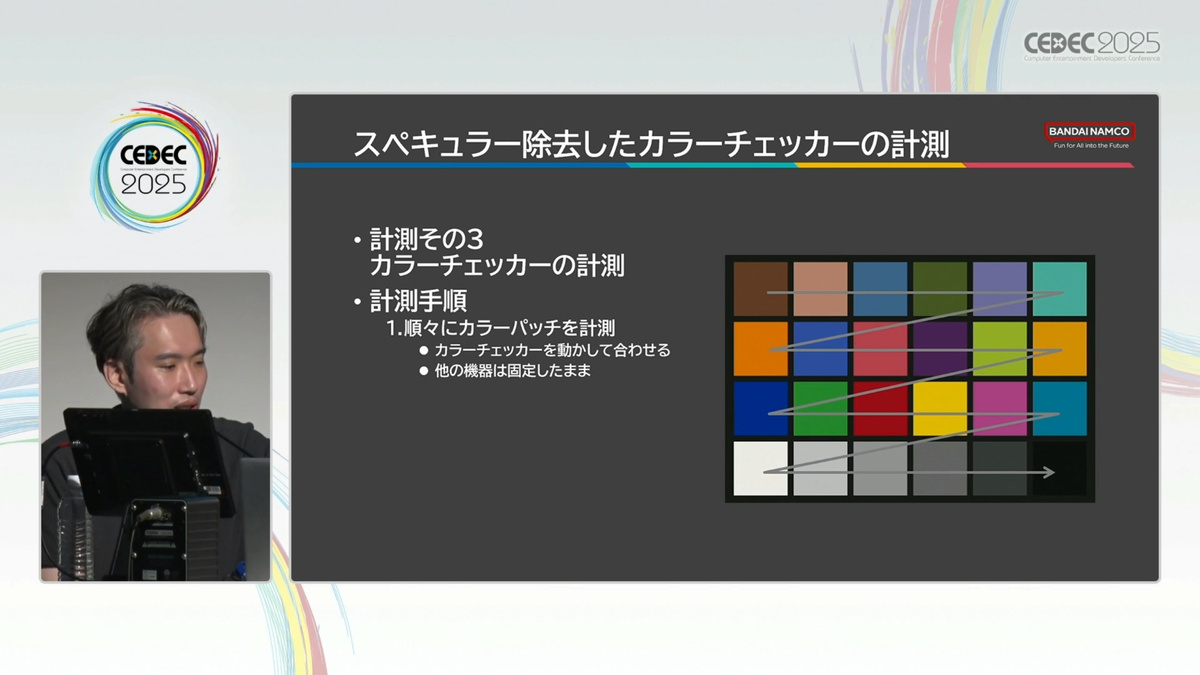

カメラやライトなどの機材は固定し、カラーチェッカーを動かすことで順番にパッチを測定する。1巡したら色彩輝度計の偏光板を外して彩度計測する

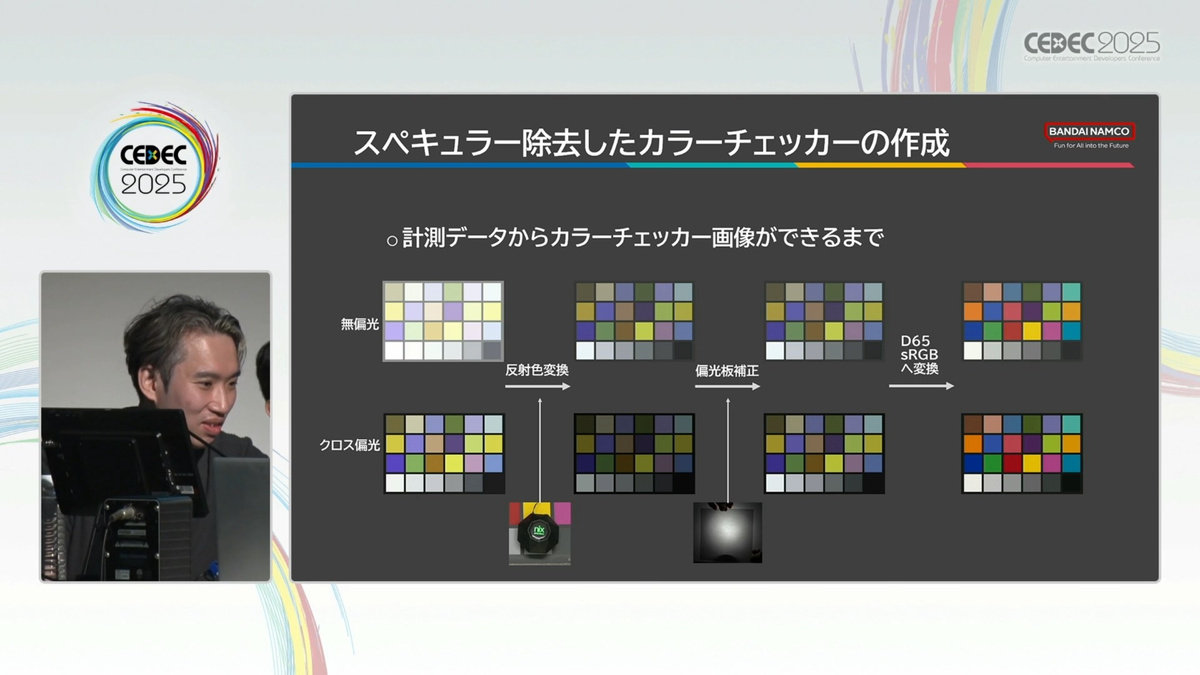

そして無偏光とクロスニコル偏光の計測データを用意し、これにグレーの反射カラー計測を用いて反射色に変換します。

続いて偏光板の透過率計測を用いて偏光板による影響を除去。最後に計測光源のXYZデータをD65 sRGB色空間へ変換し、完成となります。

作成したカラーチェッカー画像をもとに、鞄のBase Colorを調整。

講演で解説された一連のテクニックを駆使して、ライティング環境を整えることができた

知っておくと便利なライティングTIPS

Base ColorとDiffuse Albedoは同じ?

Base Colorは、非金属の材質においてはDiffuse Albedoとして、金属の場合はSpecular Albedo(鏡面反射する光の強さと色)として扱われます。

Diffuse(拡散反射)とSpecular(鏡面反射)は排反するAlbedoであるため、Metalicを0.5など中間値に設定すると自然な色合いを表現できません。より正確な見た目を追求したい場合はSpecular Workflow(※)の採用が推奨されます。

※ PBRマテリアル作成ワークフローのひとつ。非金属と金属を区別せず、Diffuse AlbedoとSpecular Albedoを別々のテクスチャで用意する手法。金属/非金属をMetalicで制御する「Metallic Workflow」とは対象に位置する

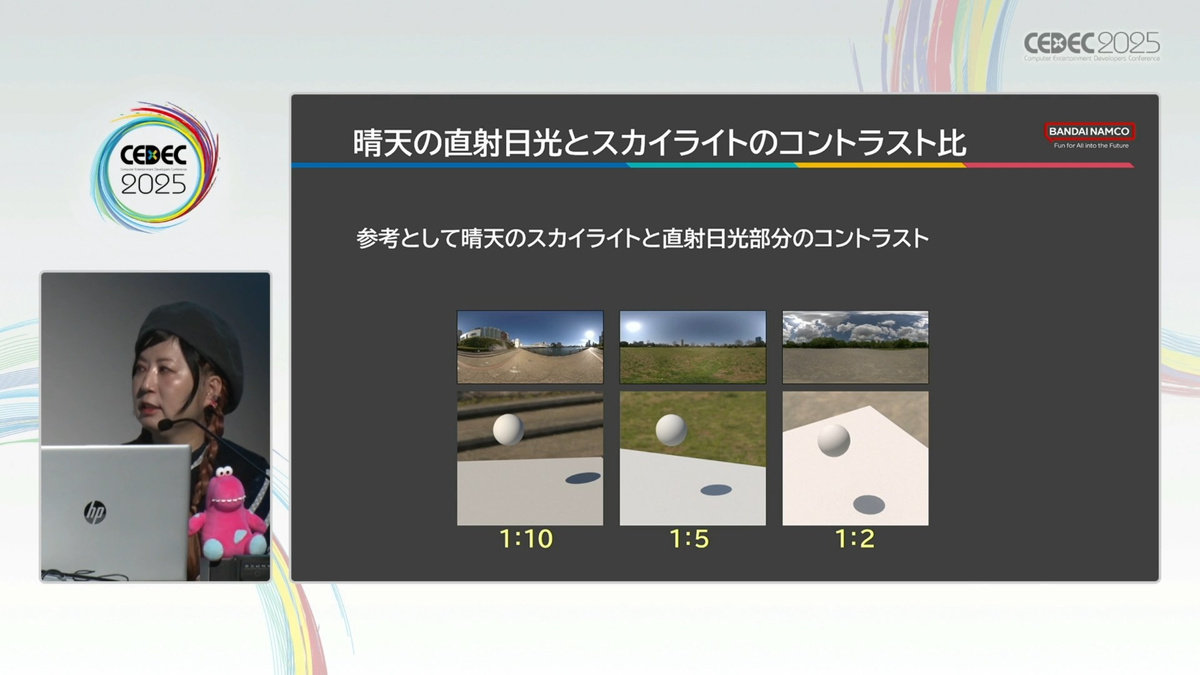

スカイライトと直射日光のコントラスト

晴天時にスカイライトで照らされる影の部分と、直射日光が当たる部分はコントラストが高く、逆に曇天時はコントラストが下がります。

これを利用して、コントラストを下げるためにあえて空を曇りにする選択肢もある

明るさの参考値:晴天昼/満月の夜/室内照明

「晴天の昼における屋外」「室内照明で照らされた屋内」「夜中に満月でのみ照らされている屋外」の3つのシチュエーションについて、明るさの参考値が紹介されました。

この参考値を押さえておくことで、より自然なライティングを施せるとのこと。

- 晴天昼の屋外:100,000lx

- 室内照明:100〜1,000lx

- 満月が浮かぶ夜の屋外:0.2lx

順光より逆光寄りのほうが調整しやすい

順光は白飛びが起こりやすく調整が難しいため、光源を横側・やや後方に配置して、逆光や日陰のようにするほうが雰囲気を作りやすいとのこと。

コントラストを抑えたい場合は、露出を下げるのではなくレフ版で明るさを足すことで、背景の明るさを保ちながら調整できます。

なお、カメラを引いて背景を見せるシーンであれば、キャラクターは小さく表示されるため、多少白飛びが発生しても問題ないという

リムライトは基本入れることを推奨

カットシーンには基本的にリムライトを入れることが推奨されます。

また、ライトを青くするだけで記号的に夜を表現できる技法も紹介されました。人間の目が暗所視状態で見たものを青っぽく感じる特性を利用したもので、実写映画でも多用されています。

スライド右下の画像は、昼のIBLで青いライトを使用することで夜を表現している

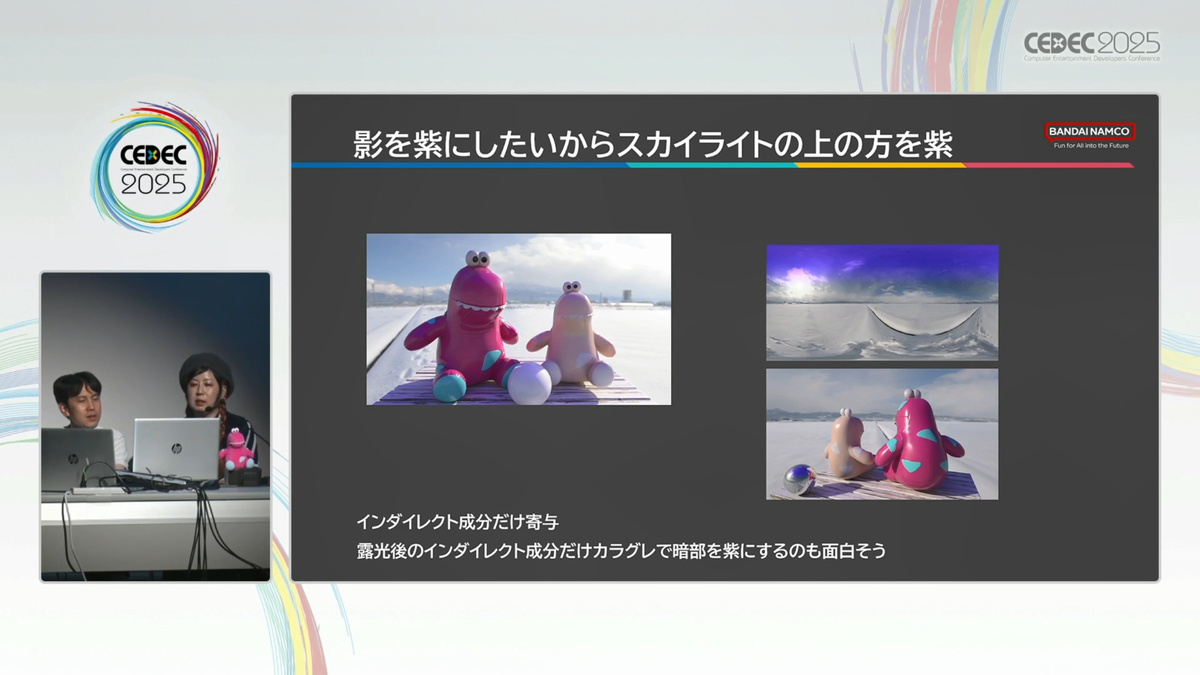

影を紫にしたいからスカイライトの上の方を紫に

紫がかった影を作る手段として、スカイライトの上部を紫にする方法が紹介されました。

そのほか、露光後にカラーグレーディングでIndirect成分のみ調整するという方法も言及されました。

スカイライトの上部を紫にすることで、影に紫を混ぜ込んでいる。正面から見てもスカイライトが紫であることに気づかないが、キャラクターの背後に置かれた金属球(スライド右下の画像)に空の色が映り込んでいるのが確認できる

色温度とホワイトバランスの関係

ライトの色温度は低いほど赤く、高いほど青くなります。一方、カメラの色温度設定は低いほど被写体が青くなり、高いほど赤くなります。これはカメラの色温度設定がライトの色温度を打ち消すための処理だからです。

この性質を利用すれば、例えば白熱灯のオレンジ色をホワイトバランスで補正することで、青い空などの補色部分をより際立たせることができます。

2,400Kのライトの赤色を抑制したい場合、ライトの色温度ではなくホワイトバランスで補正することで、補色の青がさらに強調される。人間の目でも似た現象が起こるという

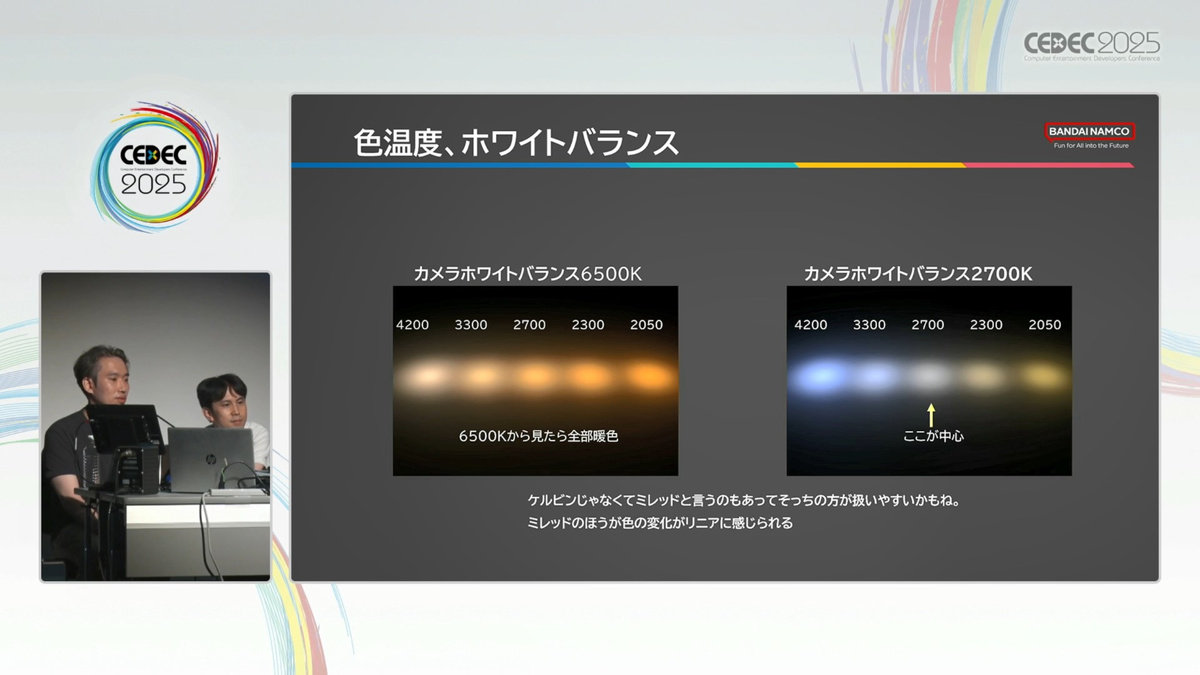

色温度よりリニアな尺度「ミレッド」

例えばホワイトバランスを6,500Kに設定した場合、色温度を4,200K〜2,050K付近で調整しても全て暖色に見えてしまい、ほとんど差が感じられません。対してホワイトバランス2,700Kでは、同じ4,200K〜2,050Kの振れ幅でも色味が大きく変化します。

このように色温度での制御が難しい場合は、ミレッド(※)という尺度を用いることで、よりリニアな補正が可能となります。

※ 色温度(K)の逆数を100万倍した値

そのほか、オートホワイトバランス(AWB)も有用な機能として紹介されました。ただし過度な補正は雰囲気を損なうため、50%程度に設定するのが望ましいとのこと。

また、現実のカメラのオートホワイトバランスではライティング成分だけを抽出して補正できないことに注意が必要です。

影のボケ=光源が見える割合

影の濃さは、光が物体で遮断される割合によって決まります。光が全く届かない地点は影が濃くなり、一部分のみ遮られている場合はぼやけた影(半影)ができます。

影の階調は、受照点から光源に向けて射出したレイが光源に到達できる割合に応じて決定する。影の境界線がぼやける理由は、照射される光の一部が遮断されているから

半影の関連知識として、物体を近づけると影が吸い付くようにつながる現象「シャドウブリスター効果(Shadow Blister Effect)」が紹介されました。

半影を生み出す要因である「遮断されていない一部の光」が別の物体によって遮られ、普段は視認していない「薄い半影」同士が重なることで影が濃くなるという現象です。

場当たり的な修正は全体の破綻を招く

狙い通りの画ができないとき、安易にアドホック(一時的な修正)を入れてしまうと、別のシーンで破綻が生じかねません。そのたびにアドホックを上乗せしていけば、ゲームの負荷やデバッグ工数が嵩んでしまいます。

画作りにおける課題は可能な限りライトで対処し、どうしても必要なときだけマテリアル側にアドホックを入れることが推奨されます。

プロジェクト全体への影響を小さく抑えられるアドホックの例として、Indirect Diffuseを参照した補正や、リムライトの明るさを自動補正する仕組みが挙げられました。

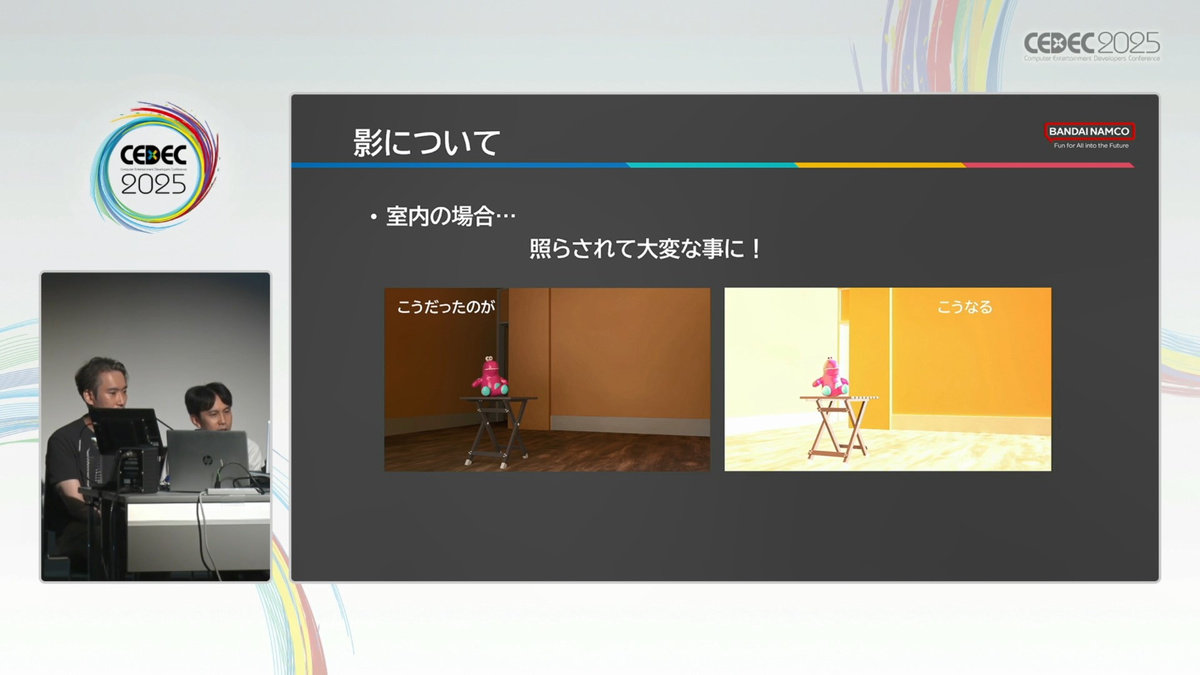

たとえば、屋外でできる影を薄くしたい場合、直接影の濃さを変えると室内の明るさ設定にも影響が及んでしまいます。そのため、間接光の色や明るさを調整することが推奨されました。

たとえば、影の濃さを2割だけ薄くしたとする。これは裏を返せば、2割の太陽光を透過させる=20,000lxの太陽光が物体を突き抜けることを意味する。すると室内が20,000lxの光に照らされて大変なことになってしまう

以上でライティング作業におけるTIPSの紹介が終了しました。

ライティングアーティストは単にライトを配置するだけではなく、緻密な調整作業を通じてシーン構築を支える役割を担っています。派手な画作りを手がけることもありますが、その過程では描画上の不具合を見つけ出し、原因を明らかにする仕事も同時に進めています。

「本講演をきっかけにライティングアーティストの職務に興味を持ってもらえたら嬉しい」という溝口氏の言葉をもって講演は締め括られました。

講演の最後に、ライティングアーティストが使う道具が紹介された

ライティングアーティストってどんな仕事? - CEDEC2025

ゲームメディアや、劇場アニメのプログラム(いわゆるパンフレット)などに関わるようになり四半世紀。「クリエイターがどのように考え、作品を作っているのか」はつねに大きな関心事です。

インディゲームの文化的側面や、クラウドやAIなどゲーム周辺の技術にも興味アリ。