あのプレゼン作成ツール「PowerPoint」がアクションゲームに転生!?

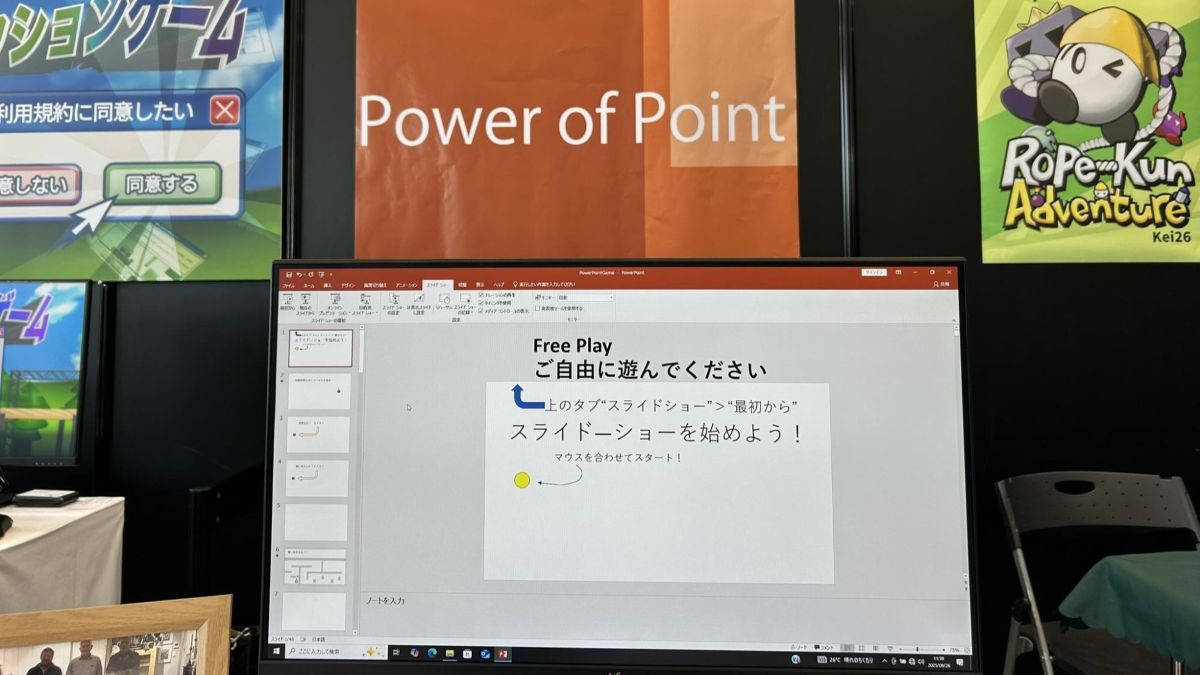

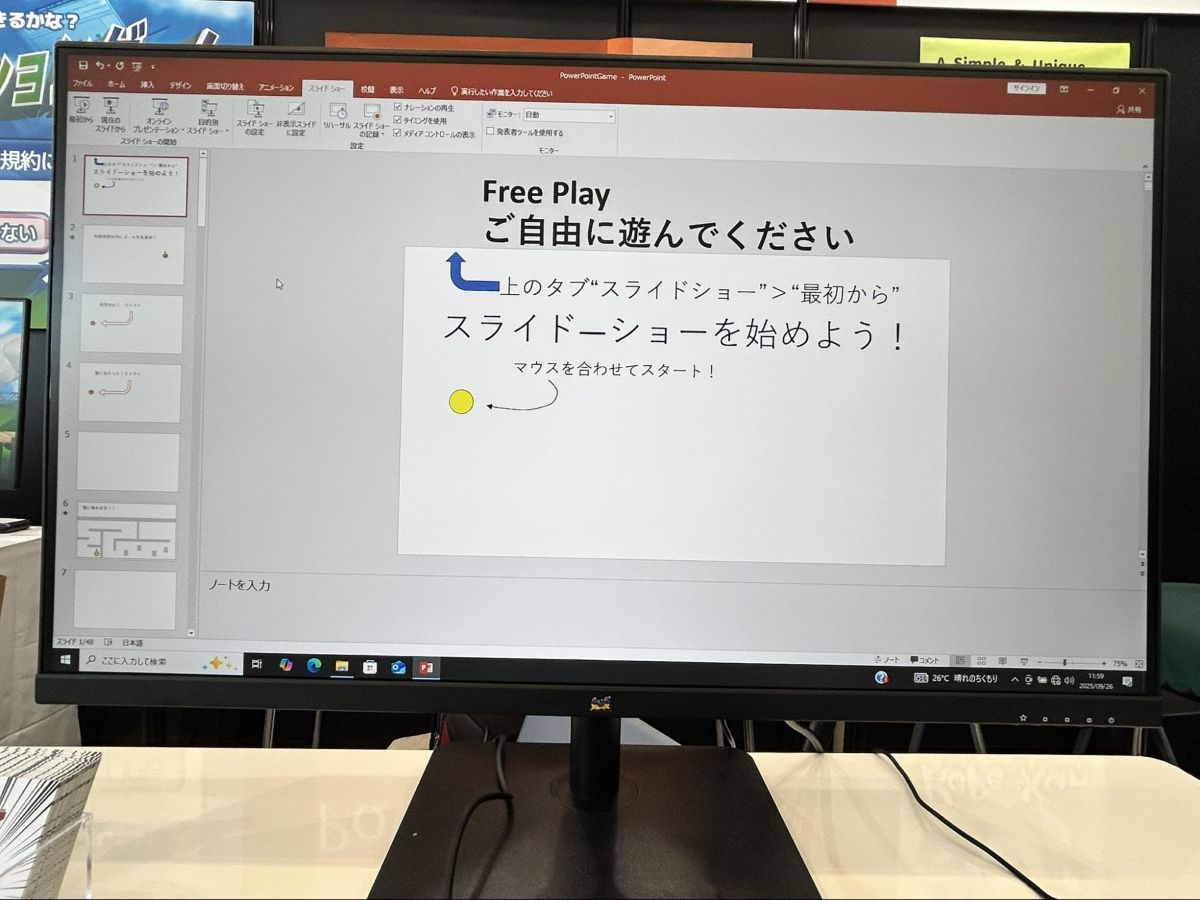

『Power of Point』は、Microsoftが提供するプレゼンテーション作成ソフトウェア「PowerPoint」で制作されたアクションゲーム。

内容はシンプルに障害物を避けてゴールを目指すというものだが、何よりまず「PowerPointで制作されている」ことが特異性を放っている。

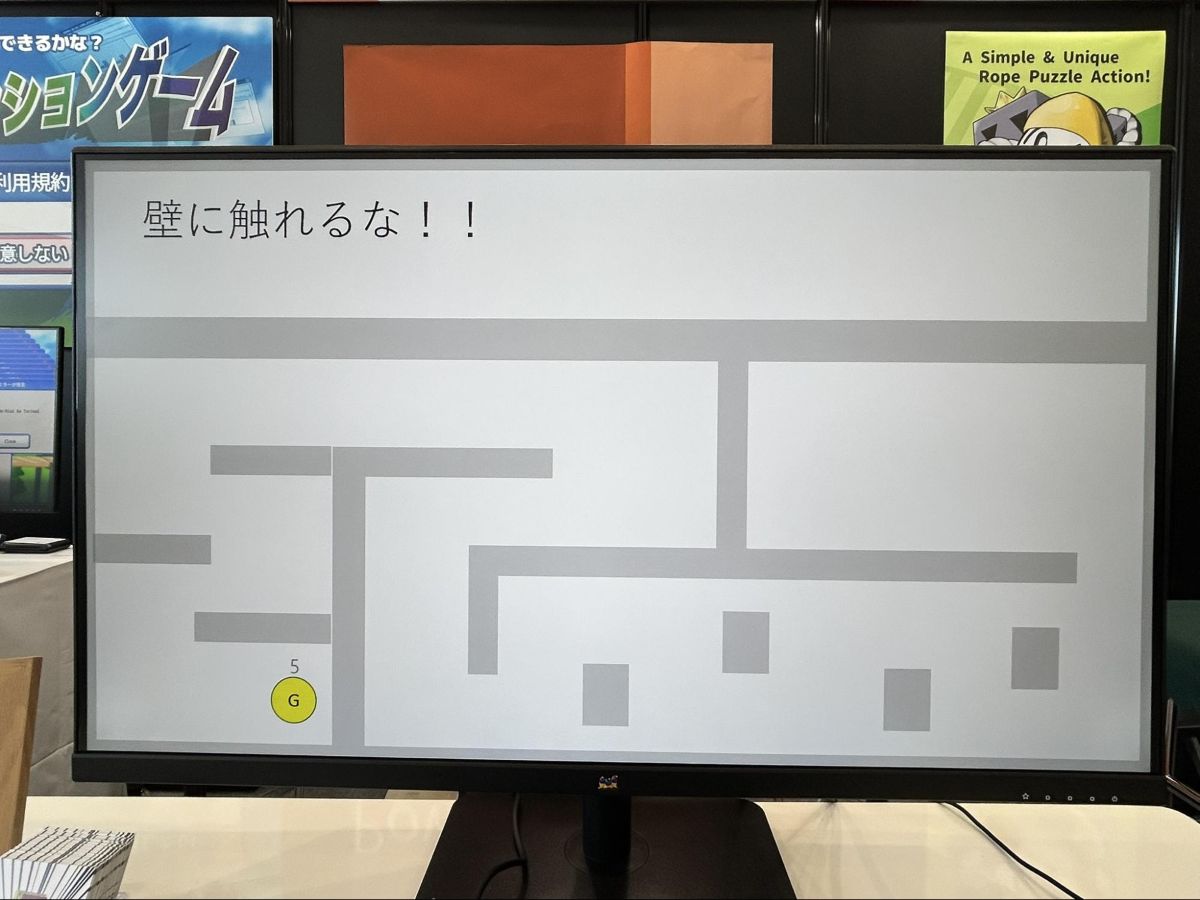

ゲーム本体はPowerPointによるスライドそのもので、スライドショーを起動することでゲームがスタート。マウスカーソルが障害物に接触しないように移動させ、ゴール(Gのマーク)にたどり着くと次のステージへ進める仕組みだ。

壁や障害物にぶつかるか、制限時間がオーバーするとアウトとなり、リトライ選択画面に飛ばされる。そこに用意された丸いオブジェクトにカーソルを触れると、先程失敗したステージに再挑戦できる。

当たり判定はPowerPointの標準機能で実装されている。PowerPointには、画像をクリックあるいはカーソルで触れることで別のスライドに移動する機能がある。その設定をアクションゲームの当たり判定に応用しているのだ。

画面左下の「G」のマークがゴール。その上部にある数字が制限時間で、カウントが0になると自動的にリトライ画面へと切り替わる

ほかにも、本作ではPowerPointoならではのゲームシステムが遺憾なく詰め込まれている。

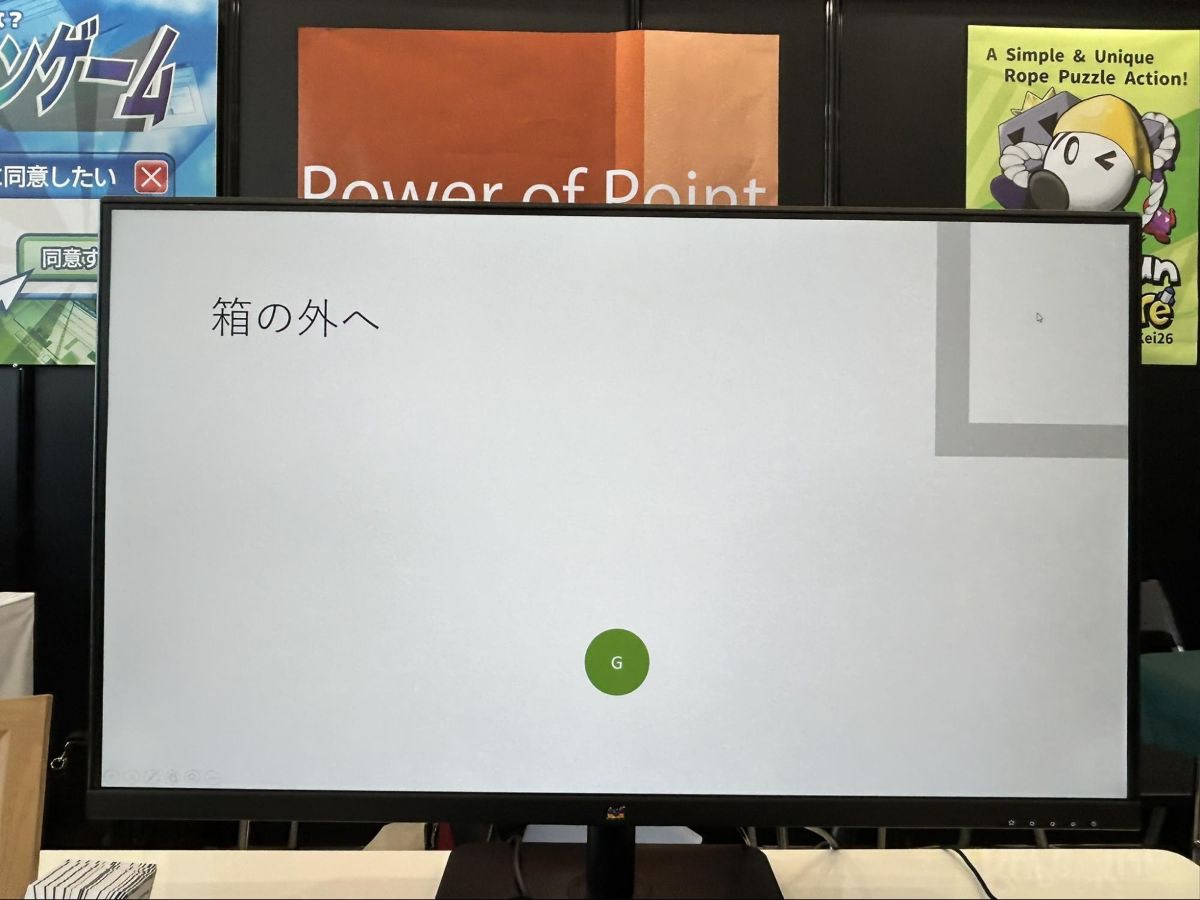

ゲーム後半では、マウスカーソルの四方を壁で厳重に包囲したステージが登場する。このステージはどう動いても必ず壁に当たる完全な密室状態だ。これを突破する方法は「右クリックやWindowsキーでメニューを開き、その上を通過する」というもの。スライド外を経由して壁をパスするという、PowerPoint制ゲームであることの特質を存分に活かしたシステムとなっている。

そうして順調にステージを進んだとしても、本作は普通にプレイするだけでは絶対にクリアできない仕掛けが施されている。完全攻略を果たすには、やはり「PowerPointであること」を利用したギミックが鍵となる。

こうした独創的なアイデアが詰め込まれた本作は、TGS2025における無料出展枠「Selected Indie 80」コーナーに選出された。

本作をプレイする戸惑いは、まるで市役所で無表情を保ちながら職務を進める職員が、コスプレでダンスしている動画をSNSで見てしまうようだと言えば近いだろうか? 近くはないか。ともあれ、まずゲームに使おうとは考えないツールに着目するという、斬新な発想力が光る作品である。

ゲームエンジンがなくてもゲームは作れる!固定観念を打ち破る開発思考

本作を開発したのは、東京工芸大学のゲーム学科でゲームの企画制作を学んでいる大学生のめぐたん氏だ。

同氏は学校でゲーム開発メンバーを勧誘するにあたり、企画書を作るよりプロトタイプを見せたほうが面白さを伝えやすいという考えからプログラミングの勉強を開始。そのうち1人でもゲーム開発をするようになったという。

本作以前にも、同氏はそのクリエイティブを実験的なアプローチの探求に向けて発揮している。過去作『WindowAction』は、PC上でウィンドウをたくさん呼び出してパズルを解くゲーム。ウィンドウの形状変化や親子関係、タスクバー、ショートカットキーで表示できるウィンドウ一覧画面などPCのあらゆる要素を使いこなす異色のタイトルだ。

この『ウィンドウをたくさん配置する』機能をUnityやアンリアルエンジンで実装するのは難しいという。Godot Engine(以下、Godot)であれば該当機能があるようだが、Godotは日本語情報が少なく、使い方を調べる労力がかかることから、直接Visual Studioで組むほうが早いのだと同氏は語る。

今の時代、無料で使えるゲームエンジンや、専門書・チュートリアル動画などの学習コンテンツ、さらには生成AIツールの登場により、技術的なハードルを乗り越えて誰でもゲーム開発に挑戦しやすくなった。 ところが、個人や少人数チームでは規模的にどうしても実現できない技術ラインもあるように思う。

「でもそれが小規模開発の強みかもしれないですね」と同氏は語る。「ゲーム開発では “できること”に注目しがちですが、 それだけでは作品の全体像は見えてきません。“できること”と “できないこと”の両方を知って初めて、本当に開発でできることがわかるんです」

そんな “できること”と “できないこと”を見つめる中で同氏は、当たり前に採用されているゲームエンジンをあえて使わない開発手法に辿り着いたわけだ。

「ゲームってプログラミングができないと作れないんでしょ?という偏見もあると思いますが、実のところPowerPointですらゲームは作れるんです。それに本作は関数も一切使わず、標準的な機能だけで作られています」(めぐたん氏)

「ゲーム作りといっても、なにもデジタルゲームに限りません。子どもの頃はおそらく誰もが、与えられたものだけで遊びを作り出せていたはずです。砂場があれば皆で遊べたじゃないですか。なんなら今この瞬間だって――」と、同氏は机に置かれた名刺を指差す。「――目の前にあるものを使ったってゲームは作れるんですよ」

既存のゲームを遊んでいると、次第に「ゲームはこういうものだ」という固定観念が固まってしまう。それを打ち砕き、あらゆる事象から面白さの種を見つけ出さんとする視点が、本作『Power of Point』にも活かされているように感じた。

最後に、同氏がゲーム開発に励む上で大切にしている考え方を伺った。「忘れないでほしいなと思うのは、特別なゲーム開発技術や能力がなかったとしても、目の前にあるものだけでもゲームは作れるということです。たとえば陶芸の職人さんなら、陶芸を題材にしたゲームを作れると思います。自分が持っているものを活かせば面白いゲームが生み出せるんです」

ゲームづくりは意図せずとも既存の様式に倣いがちだ。ゲーム業界の最前線たるTGSに身を置くと、そうした固定観念がさらに強化されることもあるかもしれない。一方で、そこに集結した無数の作品からはそれぞれ唯一無二の個性や面白さを体感できることだろう。

キャラクターがいなければゲームは成立しないのか? 人気ジャンルでなければ売れないのか? ゲームエンジンを使わなければゲーム開発はできないのか?そうではない道もあるはずなのだ。

「僕がインディーゲームを好きな理由は、まだ体験したことがない、見たことのないゲームに出会えるからです。その新しさに価値があると僕は思うんです。自分のゲームもそこに価値があると考えています」と同氏は語った。

『Power of Point』はitch.ioにて無料で公開中。めぐたん氏の公式Xはこちらから。ゲーム開発の固定観念を壊した世界とはなんなのか? その答えや意義を本作から考えることができるだろう。

めぐたん氏 Xアカウント「東京ゲームショウ2025」公式サイト

「ジャンル複合ライティング」というスタンスで活動。ビデオゲームを中核に、映画やアニメーションをはじめ、現代美術から格闘技、社会など数多くのジャンルを横断した企画やテキストを執筆している。