前回のおさらい

前回の「目的を握れば挫折しない──完走率10%の壁を越える第一歩」では、以下の三点をお伝えしました。

- 学生・インディーゲーム開発者の9割が途中で止まるという現実を確認して

- その原因が方向性の迷子/リソースの枯渇/モチベーションの低下の連鎖であること

- 三大ボトルネックを断ち切る唯一の鍵が“目的の一文”

▼第1回「目的を握れば挫折しない──完走率10%の壁を越える第一歩」の記事はこちら

「【ターゲット】の【課題・現状】 を、ゲーム体験で【どう変えるか】」

このフォーマットで1文を書き上げた瞬間、あなたの企画には“羅針盤”ができあがったはずです。今回はその羅針盤をA4×1枚の設計図に展開し、週1でアップデートできる形へ落としこんでいきます。

そもそも「企画書」は何のために作るのか

ちなみに、企画書とひと口に言っても、見せる相手や目的によって形やボリュームはさまざまです。

ペラコンのようにアイデアを一瞬で伝えるものもあれば、チームを説得するための企画書や、経営陣に承認を得るための企画書もあります。

けれどインディーゲーム開発では、そうした“説得のための資料”よりも、現場で手を動かすための「使えるテンプレート」のほうが役立つことが多いです。本連載の目的は「ゲーム開発の完走率を上げる」ことですから、今回は企画書を開発現場で即活用できるようテンプレート化したものを紹介します。

もし本格的な企画書にしたいときは、テンプレートの各項目をシートに拡充してください。そのまま提出可能な企画書に仕上がりますよ。

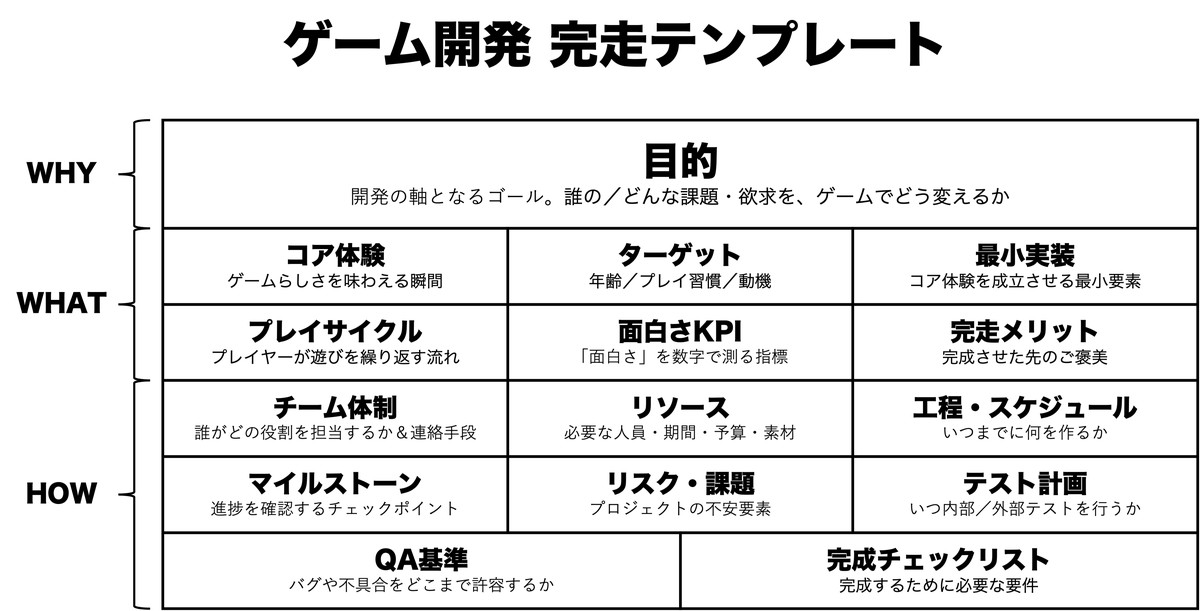

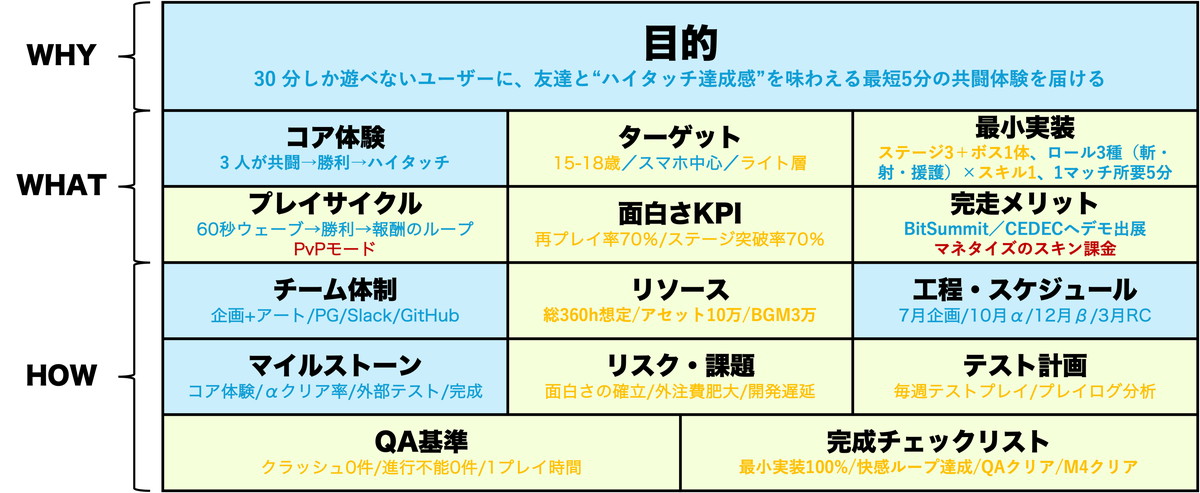

開発中に見失ってはならない要素を15ブロックに分解「完走テンプレート」

藤井氏

早速ですが、ゲーム開発における「完走テンプレート」をお見せします。

今回はこのテンプレートを穴埋めしていきますよ!

今回使用する「完走テンプレート」。書き方はこの後説明するので、この画像を印刷して準備しておこう

完走テンプレートに記入する内容

| WHY |

目的 |

開発の軸となるゴール。前回作った【目的】を貼り付けてOK。

例:「野球を知らない人でも楽しめる“爽快ホームラン体験”を届ける」 |

| WHAT |

コア体験 |

プレイヤーに必ず味わってほしい瞬間。

例:「敵を一掃する気持ちよさ」「仲間と協力して勝利をつかむ」 |

| ターゲット |

具体的なプレイヤー像(年齢・ハード・頻度・動機)

例:「20代男性/スマホで毎日15分/通学時間の暇つぶし」 |

| 最小実装 |

コア体験を成り立たせる最低限の要素。

例:「1キャラ+1敵+1攻撃アクションで遊べる状態」 |

| プレイサイクル |

プレイヤーが遊びを繰り返す流れ。

例:「敵を倒す → 報酬を得る → 強化する → さらに敵に挑む」 |

| 面白さKPI |

「面白さ」を数字で測る指標。

例:「1プレイあたりの平均継続プレイ時間」「2日後の再プレイ率」 |

| 完走メリット |

開発を走り切った先の“ご褒美”。

例:「完成版を仲間と遊ぶ」「コンテストに応募する」「Steamに公開」 |

| HOW |

チーム体制 |

誰がどの役割を担当するか+連絡手段。

例:「企画1名/プログラマー1名/デザイナー1名/Discordで連絡」 |

| リソース |

必要な人員・期間・予算・素材。

例:「3人×30日」「背景アセット購入1万円」「予算上限5万円」 |

| 工程・スケジュール |

いつまでに何を作るか。

例:「2月末までにプロトタイプ完成、3月に外部テスト実施」 |

| マイルストーン |

進捗を確認するチェックポイント。

例:「M1=プロト版完成」「M2=3ステージ実装」「M3=外部テスト」 |

| リスク・課題 |

プロジェクトの不安要素。

例:「プログラマーが多忙で離脱の可能性」「処理落ち対策が未検証」 |

| テスト計画 |

どのタイミングで内部/外部テストを行うか。

例:「毎週末にチーム内プレイ」「4月にαテスト/5月にβテスト」 |

| QA基準 |

不具合をどこまで許容するか。

例:「軽微な表示崩れはOKだが、進行不能バグはリリース不可」 |

| 完成チェックリスト |

「完成」と呼べるための最低条件。

例:「全ステージが最後までプレイ可能」「重大バグがゼロ」「チュートリアル実装」 |

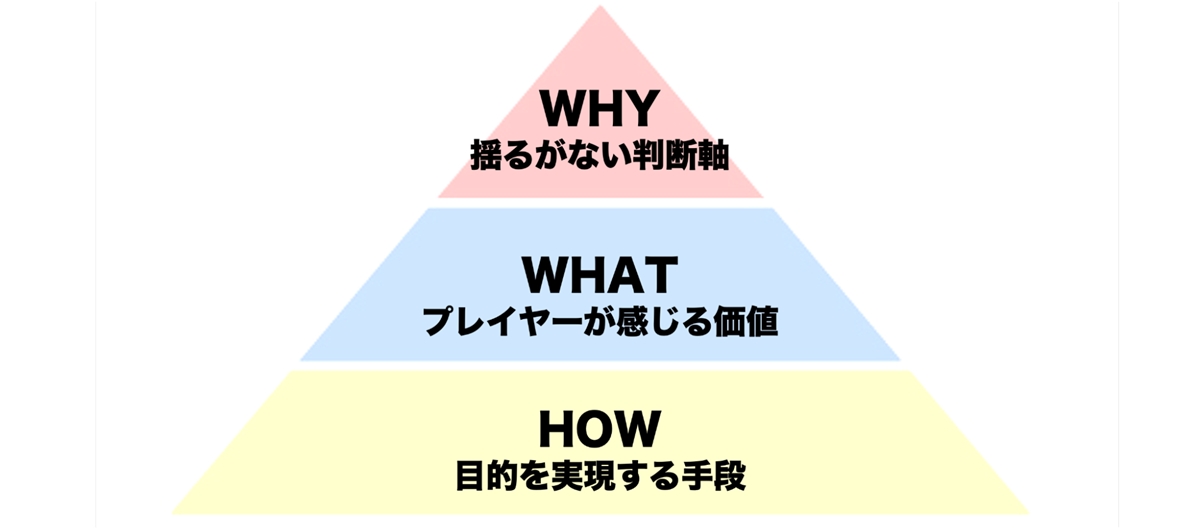

テンプレートの左側に注目すると、WHY → WHAT → HOW の3層に分かれているのが分かります。最上段の「WHY」に鎮座するのは目的です。最上段に目的を置くことで、下段で迷ったときには後戻りすれば問題の核心を踏み外さない構造になっています。

例えば、「これ面白いかも?」とアイデアが降りてきたときに、そのアイデアを採用するべきかどうかは「目的を叶えるために本当に必要か?」と問いかけて判断します。

アイデアが出たり、開発していて悩み事や考え事が出るたびに、第1回で作った【目的】を声に出して読んでみるといいでしょう。それによって、目的に立ち戻り、企画の迷走や開発の遅延をブロックできるというわけです。

藤井氏

ちなみに、この完走テンプレートはTEDのスピーチが有名なサイモン・シネック氏のゴールデンサークル理論を基にしています。そちらではWHY(理念) → HOW(方法) → WHAT(製品・機能)の順番で思考をしています。

しかし、ゲーム開発では WHY(目的) → WHAT(プレイヤー体験) → HOW(実装・制作体制)の順に落とすほうが現場に適しているので、順番を入れ替えています

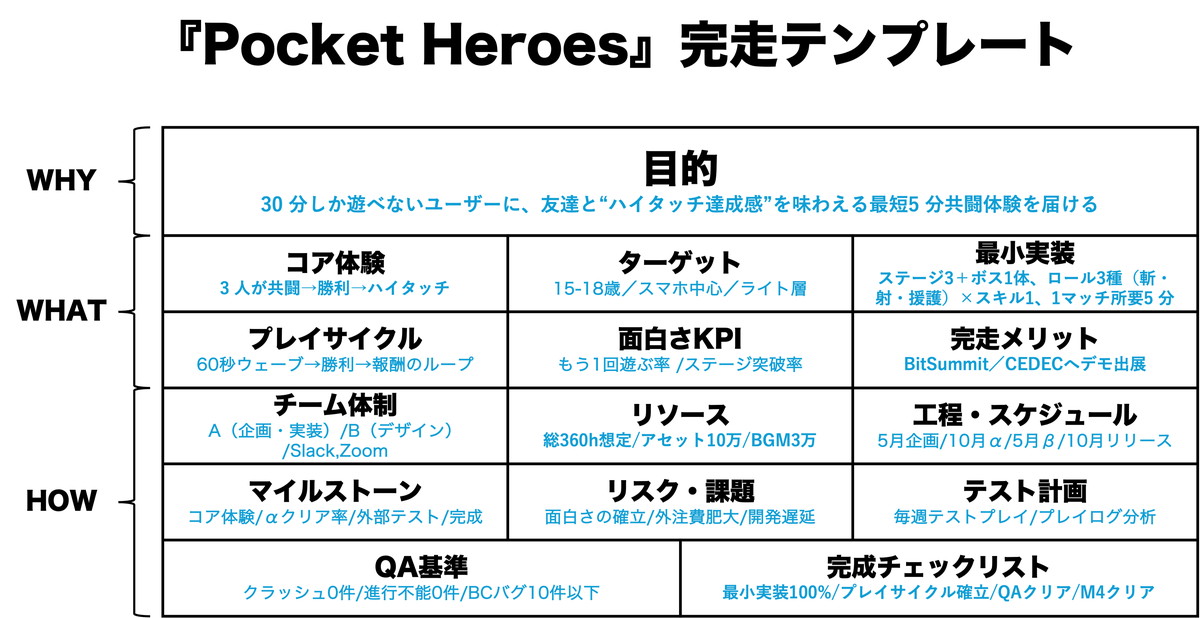

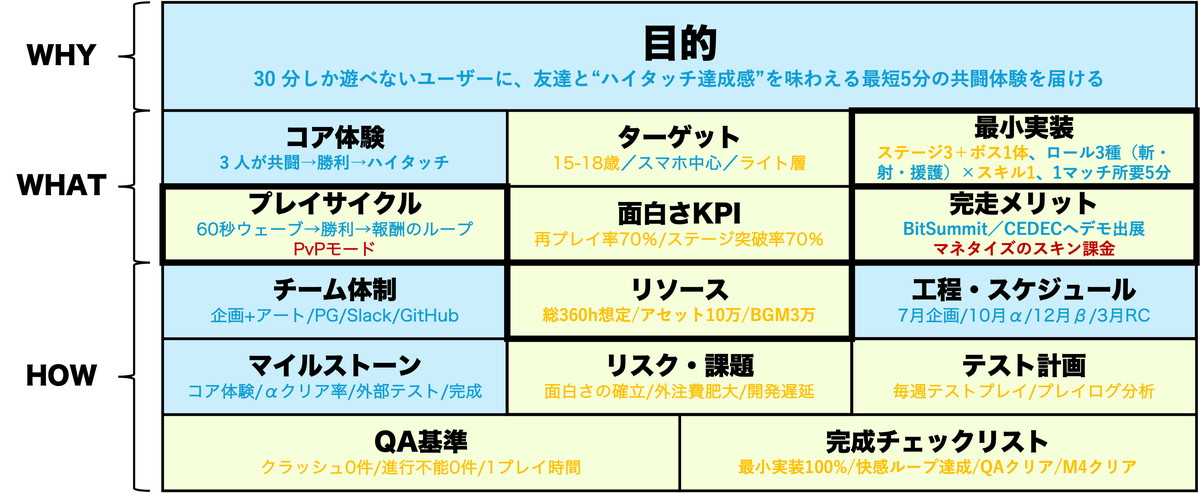

実際に書きこまれた完走テンプレートを見る方が分かりやすいと思うので、このテンプレートを使ってゲームの要件を書きこんでみます。

今回は、『Pocket Heroes』という架空のゲームで、【目的】は「30分しか遊べないユーザーにハイタッチ達成感を味わえる最短5分共闘体験を届ける」というものです。

「完走テンプレート」の記入例。青字部分が架空のゲーム『Pocket Heroes』のケース

藤井氏

それでは、どのようにこのテンプレートを穴埋めし、活用していくのか、その方法を見ていきましょう。

STEP 1――10分スプリントで全ブロックを埋める

このようなテンプレートを使ったフレームワークの場合、完璧に書きこもうとすると返って機能しないことがあります。それに時間をかけても良いものになるとは限らないですし、書きこむことであれやこれやと要件が増えてしまうこともあります。そこで、以下の4つのルールを守って書きこんでみましょう。

テンプレート書きこみの4ルール

| ①タイマー10分固定 |

10分以内に書きこんでみる。

完璧主義に陥らないこと。

空白は「仮」と書いて次へ進む。 |

| ②【目的】をコピペしてスタート |

迷ったら必ず【目的】を読み返し、目的に沿っているかを確かめる。 |

| ③“単語”でもOK |

細かく書きこもうとしなくてOK。

例)最小実装:ステージ3 / ボス1 / マッチ5分 |

| ④“複数”でもOK |

いくつか候補があって決めきれない場合は複数書きこんでもOK。 |

本来、【目的】がしっかりしていればサクサク書けると思いますが、それでも行き詰まるところは出てくると思います。これは「後から挫折しやすいところ」あるいは「自分が弱みとしているところ」を示しています。穴埋めに時間がかかることは良くないことのように感じるかもしれませんが、つまずきやすい部分を作業着手前に認識できるチャンスでもあります。

一旦、仮と書いたところは「なぜ今書けないのか?」を自問し、「知らない/分からないから」なのか「変更する可能性が高いから」なのか、現時点で書けない理由を添えておきましょう。

藤井氏

「どうすれば書けるようになるのか」を決めておくことで、問題を棚上げするのではなく、行動に移していくことが可能になります。

開発パートナーと一緒にどうすればいいかを相談してみましょう。

あとは神経質になりすぎず、単語やワンフレーズでも構いません。ひとまず埋めることに集中してみてください。

書ききったら“やるべきこと/やらなくていいこと”がぼんやり見え始めました。

それに、企画の抜け穴があることにも気がつきました。

「30分しか遊べないユーザー」って言うけど、15~18歳ならもう少し遊んでいると思います。

それに「3人が共闘する」って結構ハードルが高いような……。

藤井氏

これがテンプレートの最大の強みなんです。

井戸端会議で話している時には「良いじゃん!」と思えていたアイデアも、書き出してみることで「この通りで良いんだろうか?」「これはいらないかも……」といった自問ができるようになります。

STEP 2――目的に沿った優先度で塗り分ける

藤井氏

ここからは、穴埋めしたテンプレートを「プロジェクトを進めるための設計図」として展開していきます。

その準備として、まずは優先度・重要度別に各項目を色分けします。

先ほど埋めたテンプレートの中で「不安なもの」「まだわからないもの」「まだ決めきれないもの」を「絶対に必要な要素」と「あれば良いけど要素・今は判断できない要素」と「なくても困らない要素」の3つに分類します。

3色マーキング法

| 青 |

必須・目的直結 |

この要素が無いと【目的】を果たせないもの |

| 黄 |

加点・後回し可 |

あれば良いが、無くても【目的】を達成できるもの

今すぐ断定することができない/断定しなくても問題にならないもの |

| 赤 |

今回は切る |

【目的】に貢献しないもの

工数コストが高すぎるもの |

藤井氏

先ほど、テンプレートを埋めるのに神経質にならなくても良いと言ったのは、計画時点で全てを決断・判断するのはどんな人でも難しいからです。

「面白そうな要素」や「作りたい要素」は惜しみなく「青」に分類し、後から「黄」「赤」の判断をしていく流れで構いません。

完走を目指すのは大事ですが、最初から仕様を絞りすぎても面白いゲームができあがるものではありません。

『Pocket Heroes』であれば、一旦このように色分けをしました。

色塗りのルールは、ブロックごとに色を塗り、中の文字も色分けしておきます。ブロック内のすべての項目が確定したら、ブロック自体の色も変えます。例えば、ブロックの中に青色の項目が2つ、黄色の項目が1つある場合はブロックの色は黄色のままにしておきます。

こうすることで、どれぐらいゲーム開発が進行しているかが一目で分かります。

WHATの多くは青判断をしましたが、「本当に15~18歳がターゲットで良いのか?」「ステージは3つで良いのか?」「総工数は360hで良いのか?」など、絶妙に現時点で判断できないものは黄判断としました。特に、ステージを2にするか3にするかは工数やゲームバランスに大きく影響するため、慎重に判断したいところです。

また、HOWのところは不明なことが多く、黄色が多くなっていますね。リソース面やリスク・課題などは、開発が始まっていない段階では判断することが難しく、現状では黄色判断でいいと思います。重要なのは「まだ考えなければいけないことが残っている」ことを自覚することです。

一方、快感ループに「PvPモード」、完走メリットに「マネタイズのスキン課金」を置いていましたが、【目的】は共闘の達成感ですのでPvPモードは赤認定、マネタイズのスキン課金も必須の要素ではないため赤認定としました。

藤井氏

今回は「完走することが最大のゴール」としているので、完走の妨げになるものは極力排除しました。

もちろん、【目的】次第では採用・排除する基準は変わります。

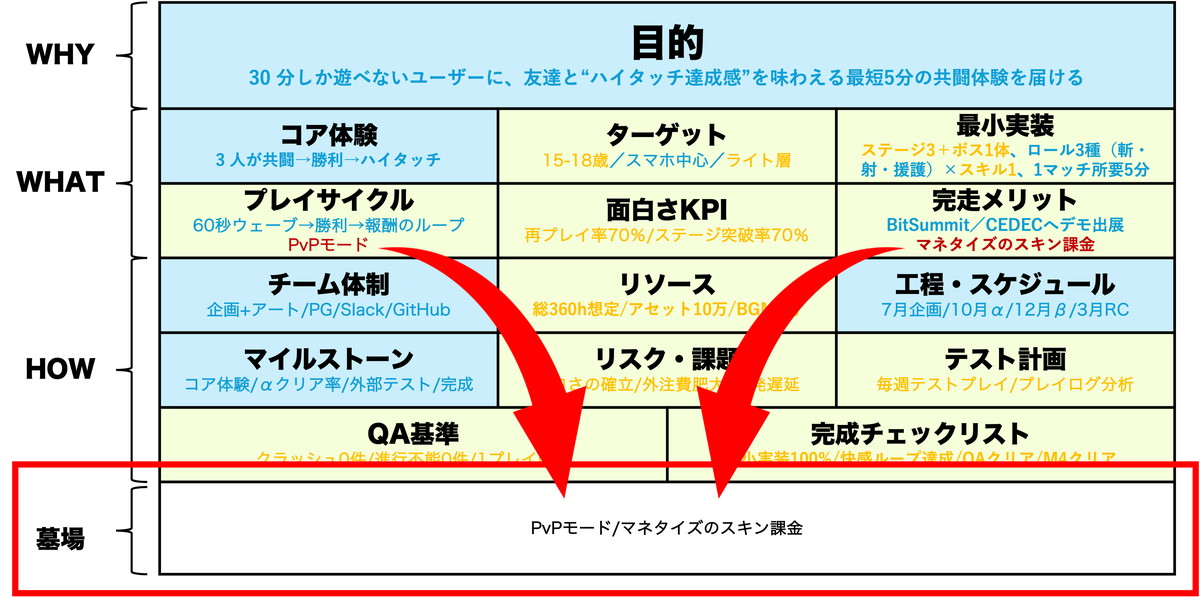

STEP 3――色分けを週次でアップデートする

藤井氏

次は、作ったテンプレートを使い倒していきます。

毎週のレビューで、色付けした要件が問題ないかをジャッジします。

毎週のレビューで「黄→青」または「黄→赤」になるか、はたまた「青→黄」になるかを再評価します。

“青が増えて赤が減る”であれば、適切な判断ができている証拠です。逆に、赤が増えたら “迷走シグナルが点灯している”ということで、計画の見直しが必要となります。

また、黄色のまま長期間放置されているものも危険です。どこかで青にするか赤にするかを判断しなければ、実質、開発範囲が肥大する温床となります。

でも、作りたい思い入れがあるものに「捨てる」決断をするのは難しいなと感じます。

「もう少し経てば解決するかも?」と思ってしまうんですよね。

藤井氏

その場合は、黄色をどう判断するかの基準を設けておくと良いですね。

2ヶ月放置のままなら赤認定、開発進行に影響するなら即時判断というようなルールを決めると良いでしょう。

一度青認定した要素でも開発の中で黄色化する場合もあります。「プロトタイプを作ってみたけど良いできじゃなかった」「思っているよりも工数が膨らみそう」という時は方向転換も必要です。

特にHOWの部分は開発に入ってから詳細が判明・判断していくことが多いので、青としていた計画であっても、すぐに黄色化・赤化する可能性が高いです。だからこそ、週次でチェックしてアップデートしていくことが重要です。

藤井氏

アップデートしていく中で、よく変更するブロックは太字で囲っておくと分かりやすくなって良いですね。

よく変更する「最小実装」「快感ループ」「完走メリット」「リソース」のブロックを太字化

STEP 4――赤で塗った項目は「墓場」に移動する

完走テンプレートの下に「墓場ゾーン」を作り、赤認定された要素は墓場に移動させましょう。

墓場を可視化させておくことのメリットは「排除した時の覚悟をいつでも確認できる」ことにあります。上記のテンプレートで言えば「PvPモード入れようとしてたよな」「あわよくば稼げるようにしてたよな」といった要素です。ゲーム開発は誘惑と悩みの連続ですから「やっぱり必要なんじゃないか」と一度決断したことも後になってモヤモヤしてしまうことが多いんですよね。

しかし、墓場に回した要素というのはゲームの【目的】を果たすためにあえて排除した要素です。「実装しないと決めた覚悟の表れ」として自分たちの決断をいつでも確認できるようにしておきましょう。

藤井氏

ちなみに、一度墓場行きした要素が復活するのは基本的にNGです。すぐに決断できない要素は、赤字にした上でブロック内に保留するといいでしょう。

赤字にした要素は、確実に不要と判断できた際に墓場に移動させましょう。

また、リソースに余裕が出てきた、テストプレイで強い需要を感じたなどの条件が揃った時のみ、復活を検討しましょう。ただし、あくまで例外措置であると認識してください。

このように、週次のアップデートを重ね、ブロックの要素が青、黄、赤を行き来することで、どんどんテンプレートの中身が研ぎ澄まされていることを実感できると思います。「当初の計画がいかにアテにならないものか」がわかるのと同時に「常に計画をアップデートすることの重要さ」に気付けます。

まとめ:「完走テンプレート」を使い倒そう

- 【目的】を頂点に据えた「15ブロック完走テンプレート」 でWHY → WHAT →HOW が一直線に繋がる。

- 10分スプリントで全マスを埋め、三色マーキングで青(必須)/黄(保留)/赤(削除)を即判定──スコープ肥大を封じる。

- 以後は週15分の“色塗り直し”だけで進捗と迷走を可視化、完走までの羅針盤が完成。

ここまでできれば:

- 【目的】が“設計図”へ展開完了

- 優先度と進捗を色で一発把握

藤井氏

このテンプレートはパソコンの壁紙にしたり、プリントアウトして常に見えるところに貼っておくなど、いつでも確認できるようにしておくと良いですね。ついつい誘惑や悩みにぶつかった時に見直すことができれば、開発の落とし穴にハマらずに済みます。

いかに迷走せず冷静に開発を進められるかが重要ですから、そのためのツールとして使ってもらえれば嬉しいです。まさに情熱を形にするための設計図というわけですね。

次回の連載では、実際にこのテンプレートを12か月運用して“完走率30%超”を達成したリアルログを公開します。

色がどう変わり、どんな判断を下したのか。

現場の判断プロセスを覗きながら、テンプレート運用をブラッシュアップしていきましょう!

「GPC(ゲームプランナーズクラブ)」公式サイト

「世界一のゲームを日本から」というビジョンのもと、ゲームプランナー教育に革新をもたらすオンラインスクール「GPC(Game Planners Club)」を主宰。

株式会社コナミデジタルエンタテインメント在籍時には、『実況パワフルプロ野球』シリーズや『プロ野球スピリッツA』など、モバイルおよびコンシューマーゲームの企画・ディレクションを歴任。

現場で培った知見と実践ノウハウを体系化し、ゲームプランナー育成の標準を確立すべく活動。

2023年には、ゲームプランナー職の実務と考え方をまとめた書籍『プロフェッショナルゲームプランナー』を刊行。