立体音響は大規模タイトルやVRゲームだけのものではない!

本セッションは2部構成となっており、前半ではスティングが開発する『VIractal(ヴィラクタル) 』のディレクターと企画リーダーを兼務する渡辺 恵太 氏がゲームシステムやサウンド演出の方針について解説。

後半では、統合型サウンドミドルウェア「CRI ADX」と、 高品質なボイスチャットなどを含むコミュニケーションミドルウェアである「TeleXus」の紹介と実装手法が、株式会社CRI・ミドルウェア開発本部第1開発部部長の家室 証 氏とTeleXus事業推進室室長の漆畑 裕介 氏から行われました。

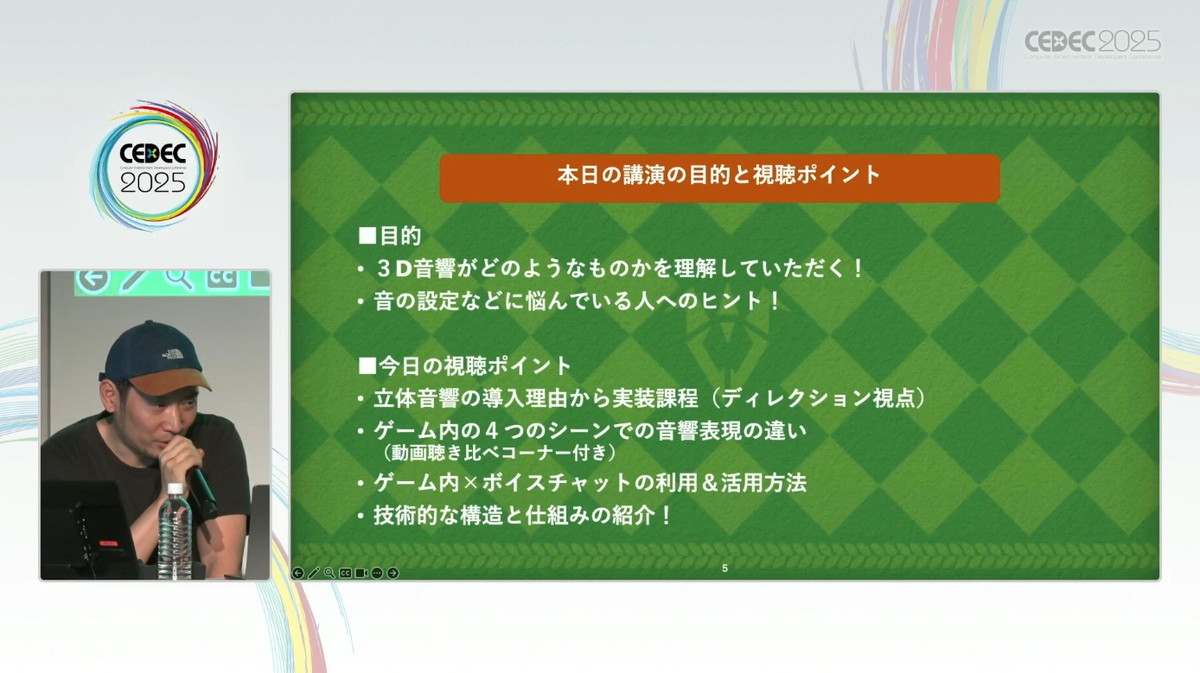

冒頭ではスピーカーの紹介とともに、講演の目的とポイントを整理。今回は『VIractal』のゲーム内に実装されている立体音響表現の動画、そして導入理由やディレクション視点での実装課程を紹介 することで立体音響への理解を深める、音響表現に悩む方へのヒントとなることが想定されたセッションとなっています。

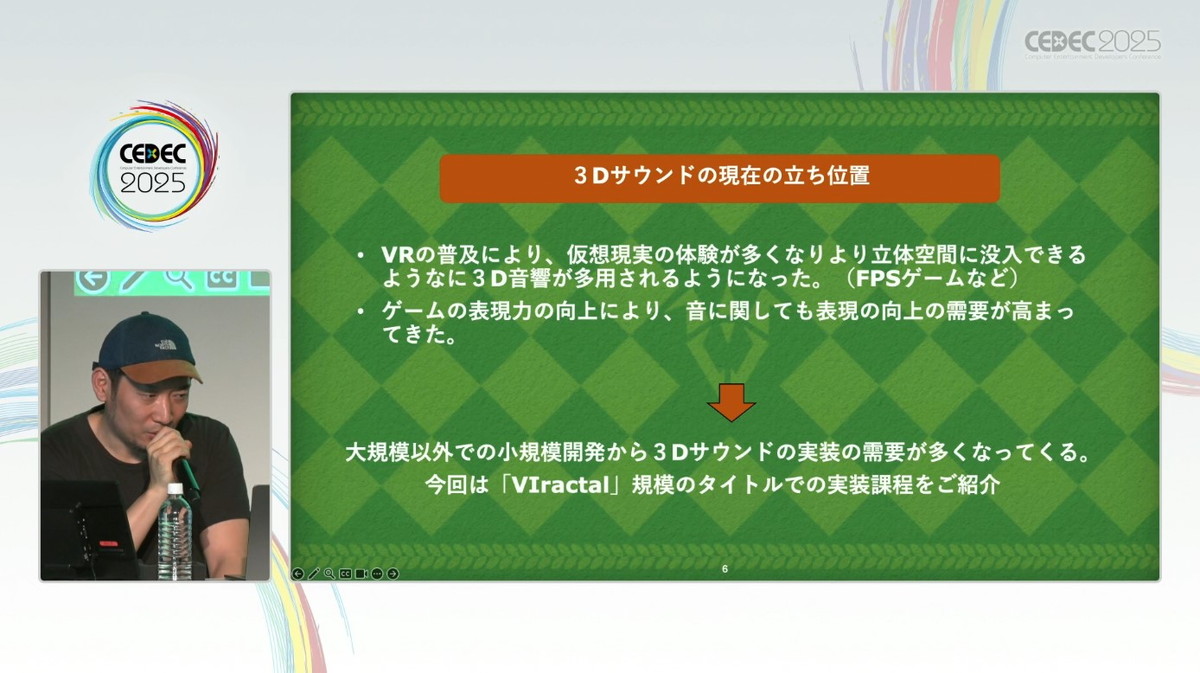

まずは「立体音響」の現在の立ち位置を確認。渡辺氏は「VRなどの立体空間を表現するために立体音響が多用されるようになり、映像表現の向上も相まって、さらにリアルな音の表現が求められるようになっている 」と、その需要の高まりに言及。

立体音響でイメージされがちなVRやFPSといったジャンル以外、そして小~中規模の開発環境においても、立体音響実装の必然性は高まっている と語りました。

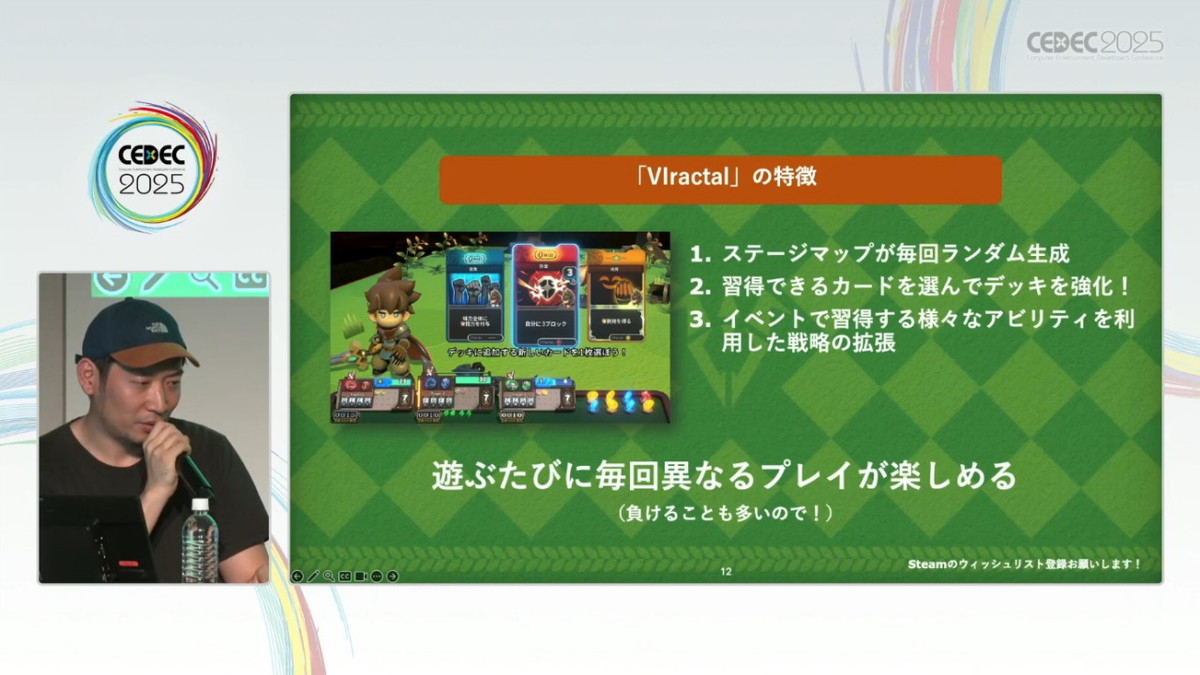

スティングが開発するボードゲーム風ローグライクRPG『VIractal』 今回の題材となる『VIractal 』は、スティングによって開発中のローグライクRPGとボードゲームを組み合わせた1~3人オンラインプレイ対応のタイトル。

プレイヤーは不思議な部屋から脱出するために、テーブルに置かれていたボードゲームに挑戦。巨大なドラゴンの打倒を目的に、ダイスを振ってマスを進みながらバトルやイベントをこなしていく、アナログなボードゲームのようなプレイ感覚が特徴です。

ランダム生成の地形やレベルアップでカードを習得するデッキ構築型のシステム、イベントで習得するアビリティなど、毎回異なるゲーム展開になるデザインも盛り込まれており、繰り返しプレイが楽しめるローグライク要素も含まれている

当時の『VIractal』では立体音響を想定しておらず、サウンドミドルウェア「CRI ADX」を用いた一般的な3Dゲーム向けのサウンド実装が行われていました。しかし、CRI ADXを提供するCRI・ミドルウェアから「立体音響や高度なボイスチャット機能を導入すると、さらに没入感が高まるのではないか? 」との提案を受け、実験的立体音響とボイスチャットの実装に取り組むことに。

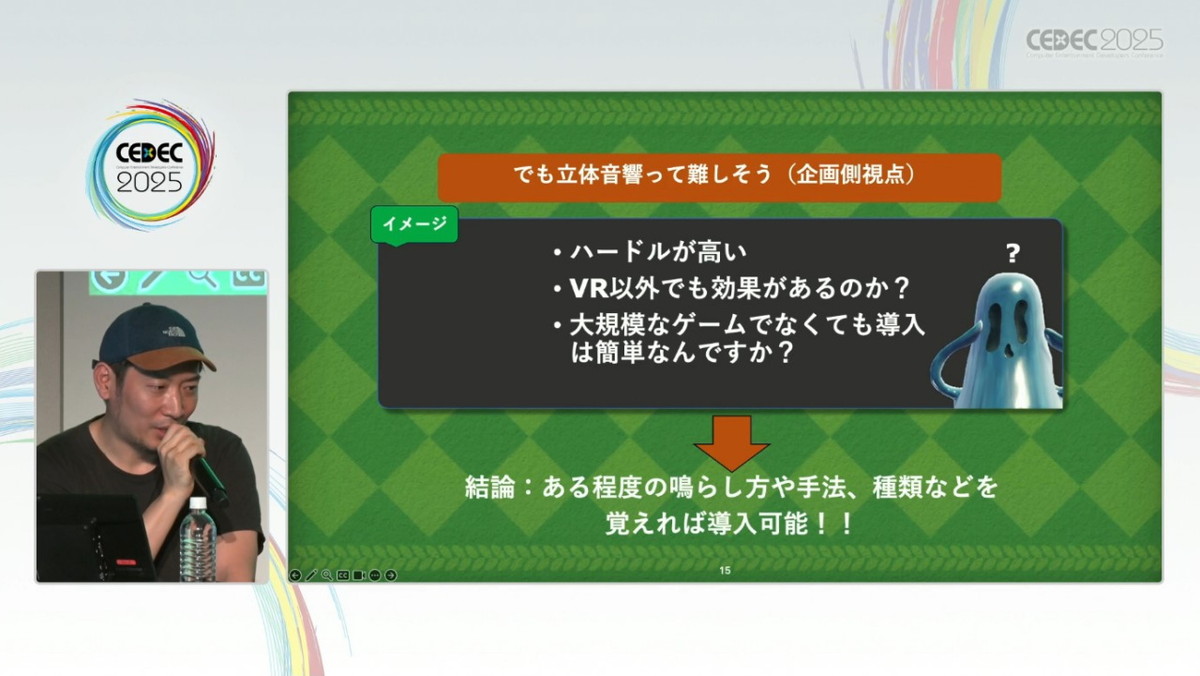

この時点での渡辺氏は、立体音響はハードルが高い、VR以外では効果があるか分からない、そして大規模なゲームでなければ導入は難しいとイメージをしていたとのこと 。しかし、『VIractal』への導入を経て「ある程度の鳴らし方や手法、種類などを覚えれば、中規模開発でも問題なく導入可能である 」と結論付けたそうです。

まずは実現したいサウンドのイメージを考える

立体音響の設定は「3D空間に音を配置する作業」と認識されがちですが、実際には「3D空間での音の鳴り方やイメージ、どこから鳴るのかを想定する」など、サウンドデザインの方針を決めていく段階がスタート地点になる と紹介。

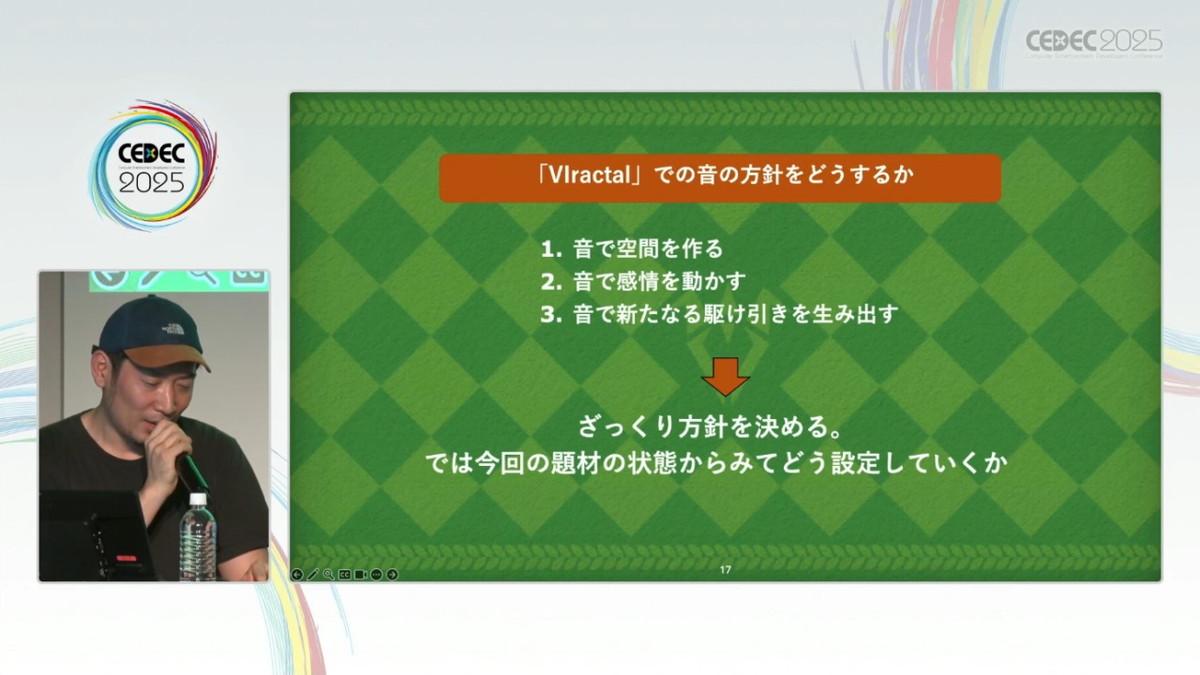

『VIractal』の開発では、大まかに3つの演出方針を決め、ゲーム内のそれぞれのシーンに応じたアプローチで開発を進めることに。

音で空間を作る

音で感情を動かす

音で新たなる駆け引きを生み出す

『VIractal』では「アナログゲームで遊んでいる感覚 」と「一人称目線での場の雰囲気を楽しむ 」こと、そして「バトルでの臨場感 」が体験として求められると仮定し、3つの要素すべてを取り入れた「よくばりコース」とも言える設計にチャレンジしました。

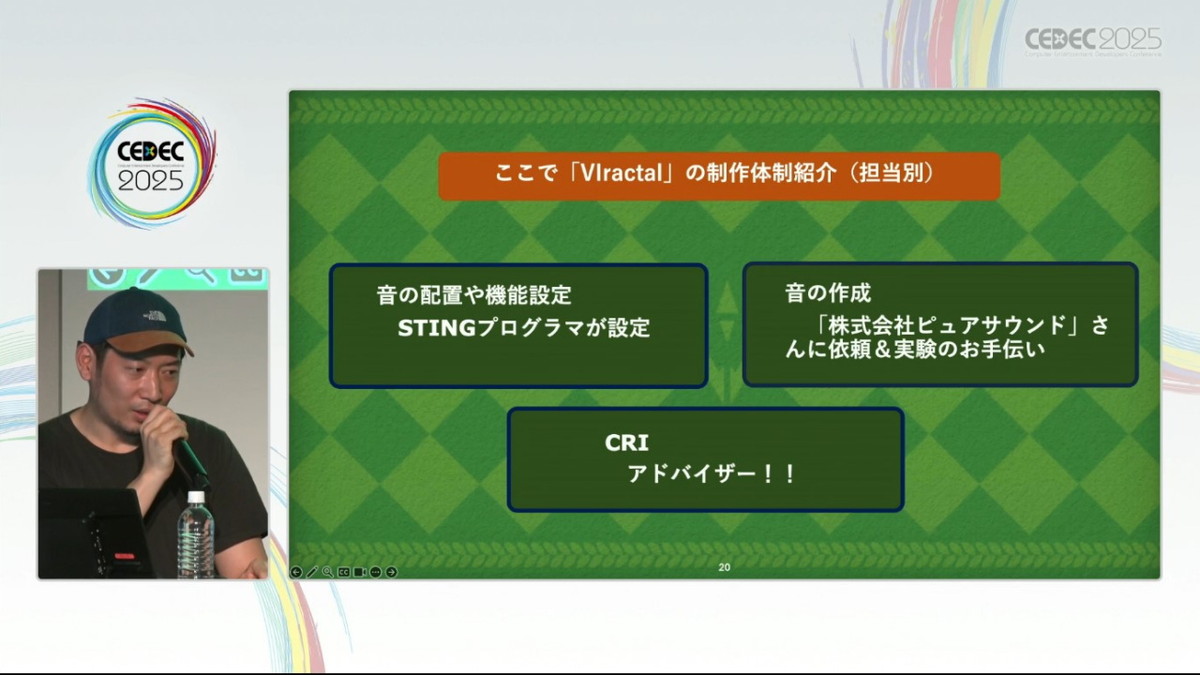

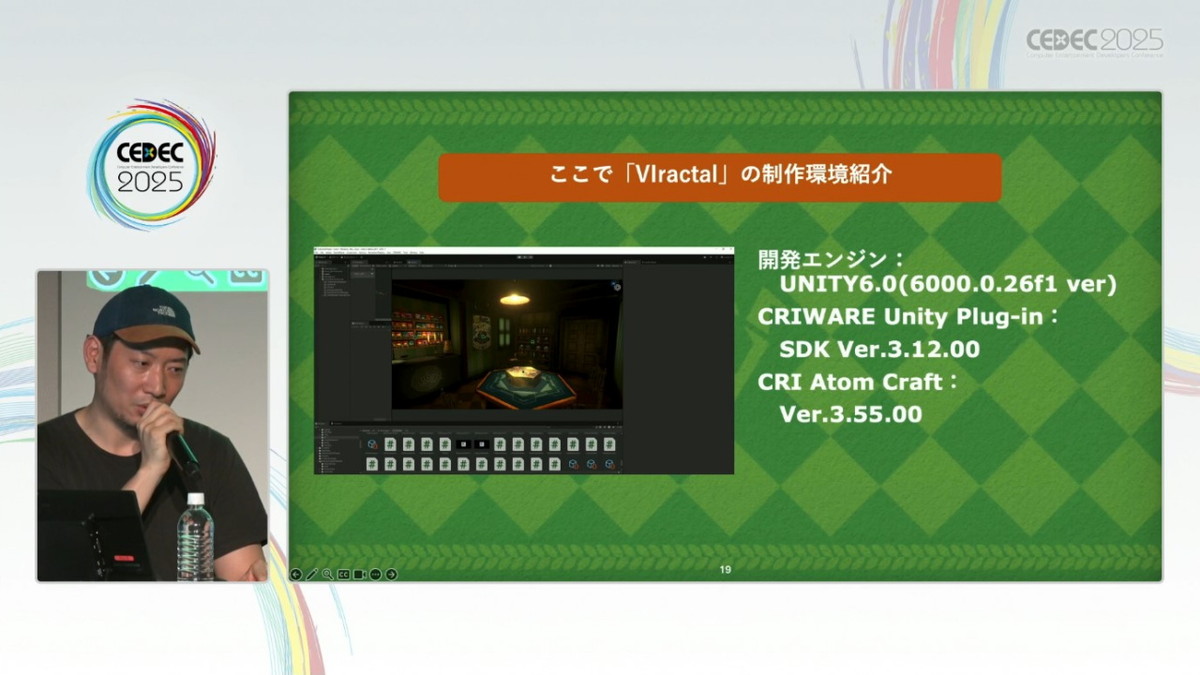

実装にあたって、まずは『VIractal』の開発環境と制作体制を確認。ゲームエンジンはUnity6.0で、CRIWAREのUnityプラグインとCRI Atom Craftを使用。また、音の配置や機能はスティングのプログラマが設定しているものの、アセットの作成については株式会社ピュアサウンドに依頼しています。

そして、今回の立体音響の導入に関しては、CRI・ミドルウェアがサウンド面でさまざまなサポートと提案を行う“アドバイザー”のような形で参加する体制 となっていました。

『VIractal』制作環境と制作体制。ミドルウェア会社がサポートだけでなく、自社の機能を用いたゲームデザイン面の提案などを含めて主体的に開発に参加しているのがユニーク

「ゲーム部屋」「フィールド」「イベント」「バトル」それぞれの設計

『VIractal』に登場するシーンは、アウトゲームである「ゲーム部屋」とインゲーム部分の「フィールド」、「イベント」、「バトル」の計4種類 。それぞれに最適な立体音響を施すため、まずはすべてのシーンで一人称視点での検証が行われました。

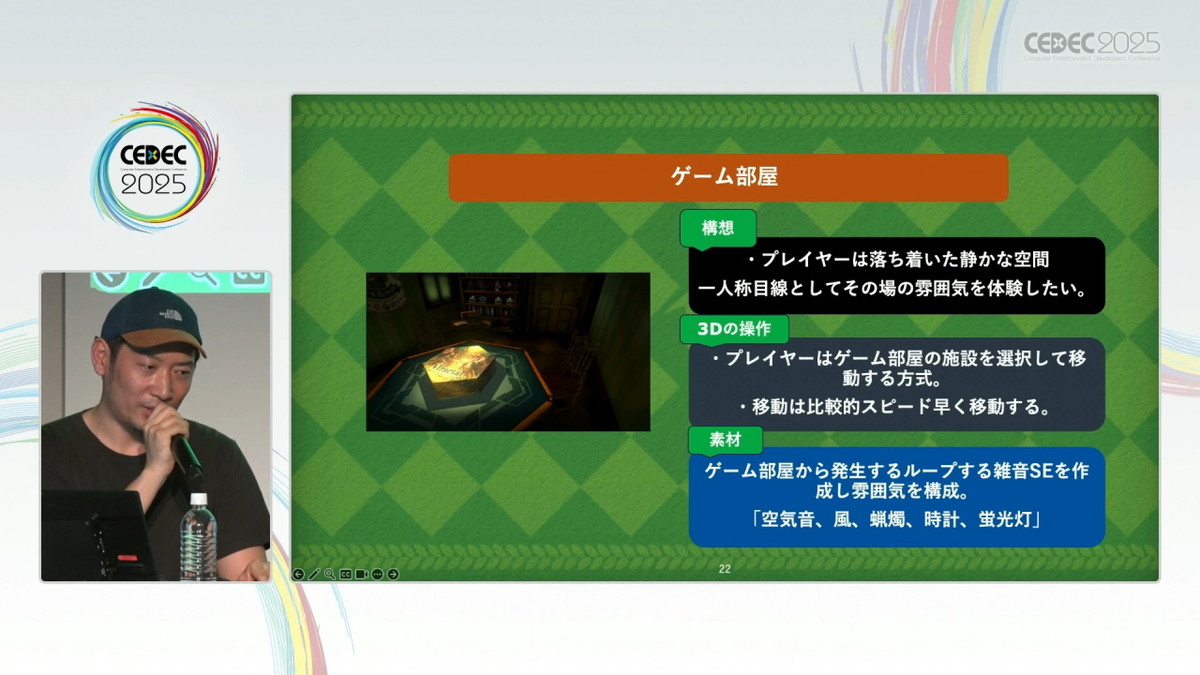

①ゲーム部屋 プレイヤーが最初に訪れる「ゲーム部屋」は落ち着いた静かな空間で、「その場の雰囲気をじっくり味わう場所 」として設計されています。画面は一人称視点で、部屋内に点在するロウソクやフィギュアなどのプロップを選択して移動するポイントクリック形式のため、自由に歩き回ることはできません。

ロウソクや風の音など、雰囲気を構成するためのサウンドをオブジェクトベースで配置し、立体音響での聞こえ方を実験。室内の雰囲気は感じられて良い反面、先述の「自分で操作できない移動」のため、不自然な聞こえ方にも感じられる箇所も存在 します。

そこで、360度全方向の音を再現できるAmbisonics形式での環境音設定 で実験することに。また、ヘッドホンで適切に再生するためのバイノーラル化には、ヤマハが提供するSound xR Core(以下、Sound xR) が用いられました。

Ambisonics形式による立体音響で、より自然な表現に

3Dのオブジェクトではなく球状に立体的なサウンドの配置を行うことで、従来の実装に比べて自然な表現に成功 。こうしたR&Dを経て、ゲーム部屋ではAmbisonics形式での実装が採用 となりました。

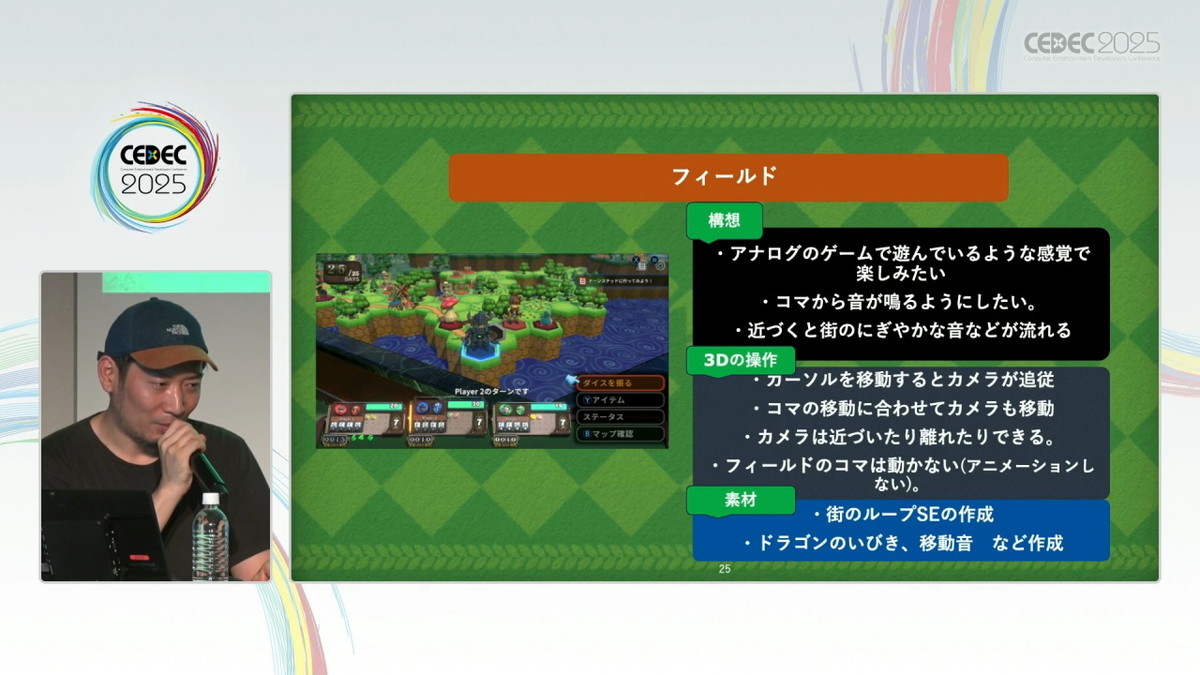

②フィールド インゲームの基本となるフィールド画面は、ダイスを振ってプレイヤーキャラクターを移動し、街やイベント地点などに到達するとシーンが切り替わる仕組みになっています。ここでは、アナログゲームで遊んでいるかのような感覚で楽しめるよう「盤上のコマから音が鳴る 」「近づくと街のにぎやかな音が流れる 」という仕組みが想定されていました。

まずはプレイヤー位置に応じて自動で移動するカメラにリスナーをつけて実験することに。移動に伴って音が変化することで良い雰囲気は感じられるものの、“画面下部の街”など見えていない場所からも音が聞こえていて不自然さが残ります。

今度はリスナー位置を「カメラ」から「カーソル」 へと変更。上空から聞こえるドラゴンのいびきや街のガヤも自然に聞こえるようになり、フィールドでの立体音響は「リスナー位置をカーソルにする」方式が採用されました。

③イベントシーン 続いては「イベント」シーンの様子。このシーンではプレイヤーは移動操作が必要なく、フィールド画面よりもカメラが近づいているため、より世界観を感じさせたいポイントになっています。

プレイヤーの移動がない「カードの泉」イベントでは、川のせせらぎなどの環境音がAmbisonics形式で実装されています。この立体音響の効果を確かめるため、Ambisonics形式の環境音のON/OFF比較を行った動画も紹介します。

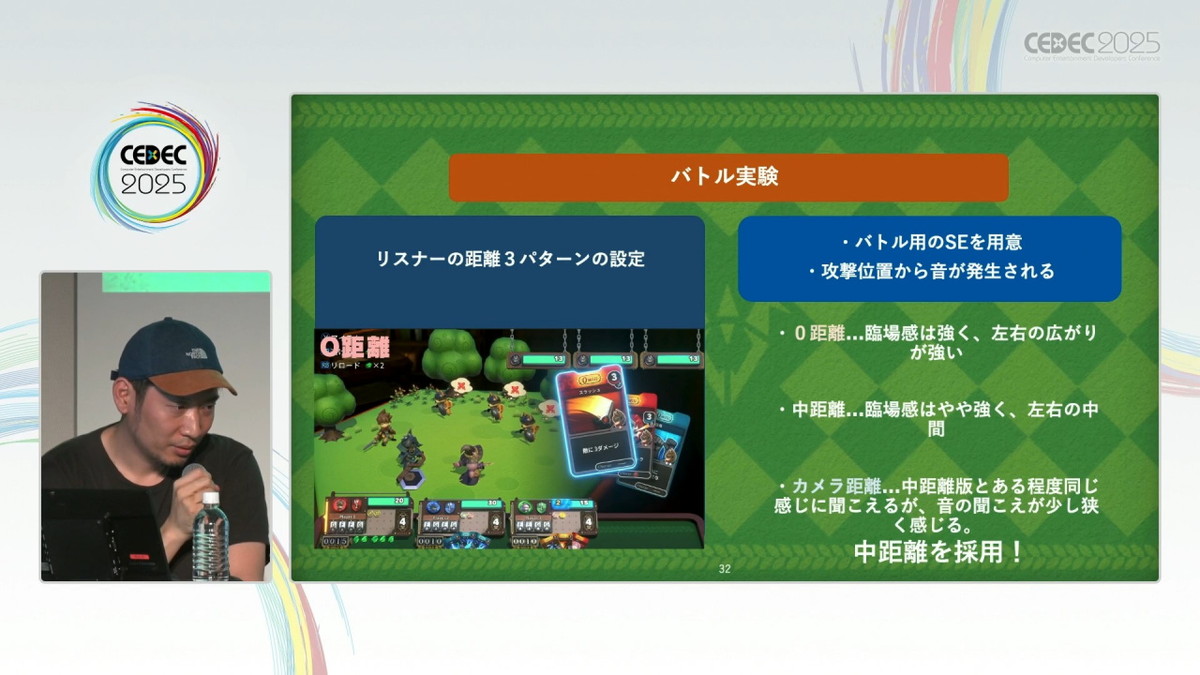

④バトル 最後のシーンは、臨場感が求められる「バトル」について。コマが並んで戦うアナログゲームらしさを追求するため「コマから音がなる」演出が実験されました。

バトルシーンではリスナー位置を、フィールドの中央に置いた「0距離」、一人称視点の「カメラ距離」、そして中間の「中距離」の3種類 に分け、聞こえ方の比較が行われました。

「0距離」では臨場感があって左右の位置感も伝わり、「カメラ距離」では音の聞こえが狭くなるなど、それぞれに特徴があり、渡辺氏も「人によってどれが良いかは変わる」ポイントとしましたが、結果的にはバランスのよい「中距離」を採用 することに。

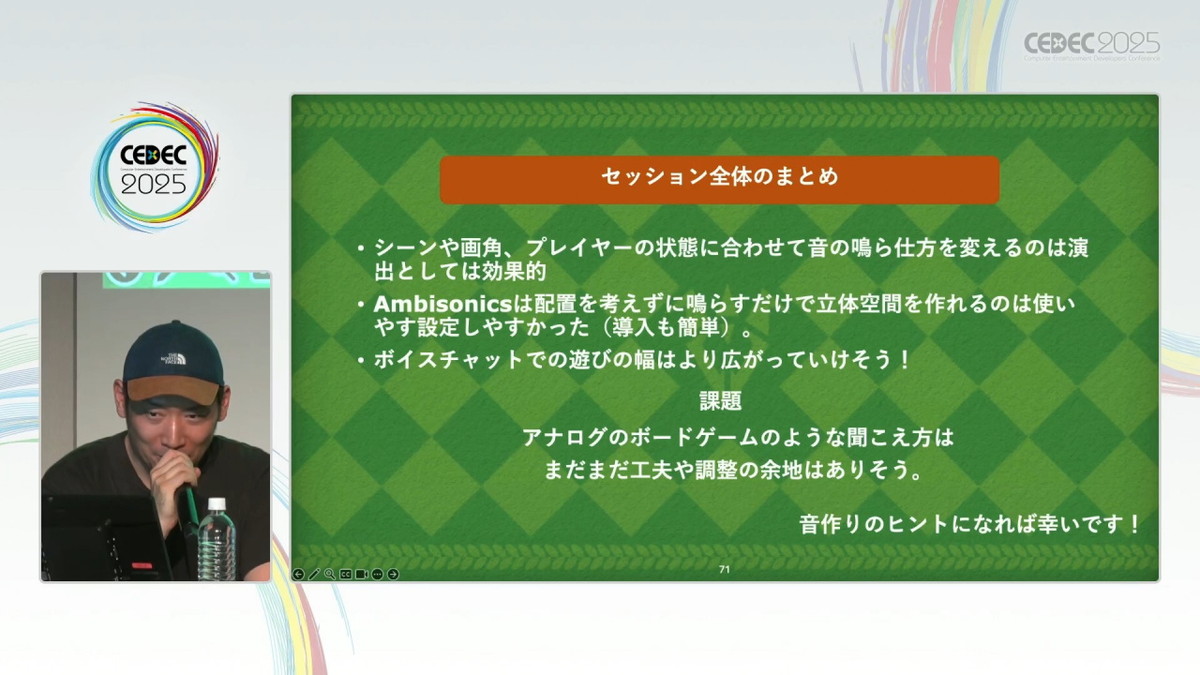

いずれのシーンでも立体音響によるゲーム体験の向上が成功したとして、渡辺氏は「“適材適所”の設定が行われたことで、シーンごとに最適な奥行き感が生まれたのではないか 」と総括しました。

TeleXusで“一緒に遊んでいる感”と駆け引き要素をプラス

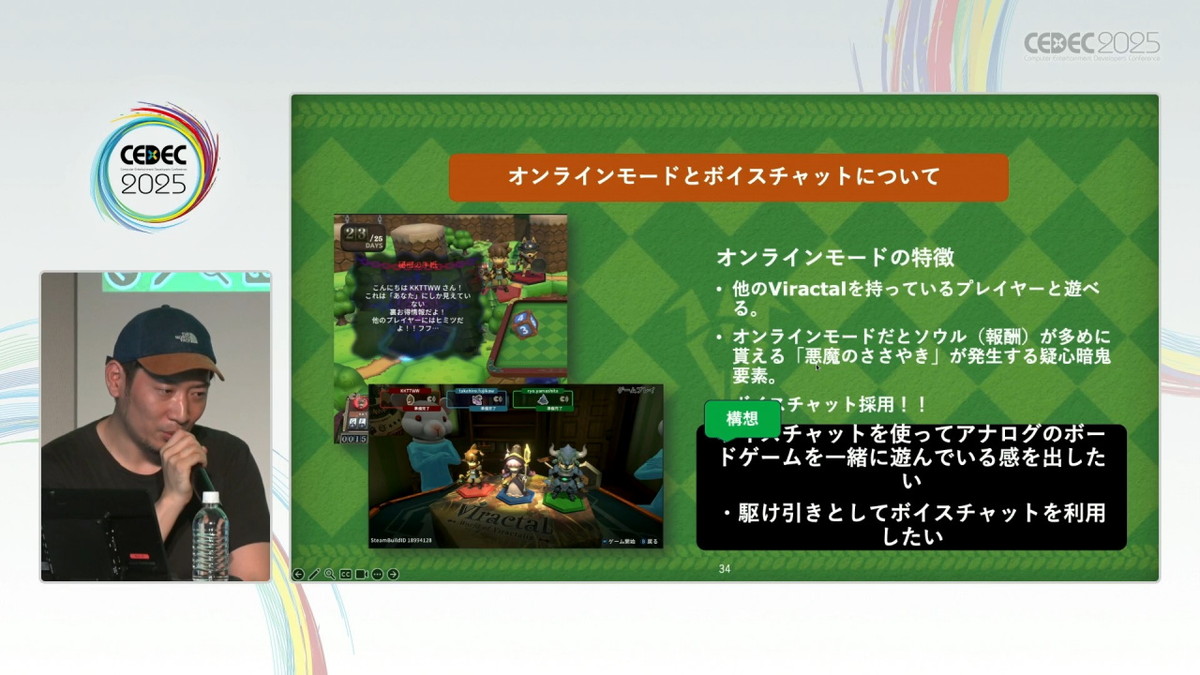

『VIractal』はオンラインプレイに対応しており、他のユーザーとボイスチャットをしながらのプレイが可能。

本作では、プレイヤー同士がアナログゲームを囲んでリアルに会話しているような演出になるように工夫 されており、さらにボイスチャットをゲームの駆け引きにも使った疑心暗鬼要素「悪魔のささやき 」が実装されているのも特徴です。

ここで登場するのが、CRI・ミドルウェアが提供するコミュニケーションミドルウェア「CRI TeleXus 」です。

コミュニケーションミドルウェア CRI TeleXus

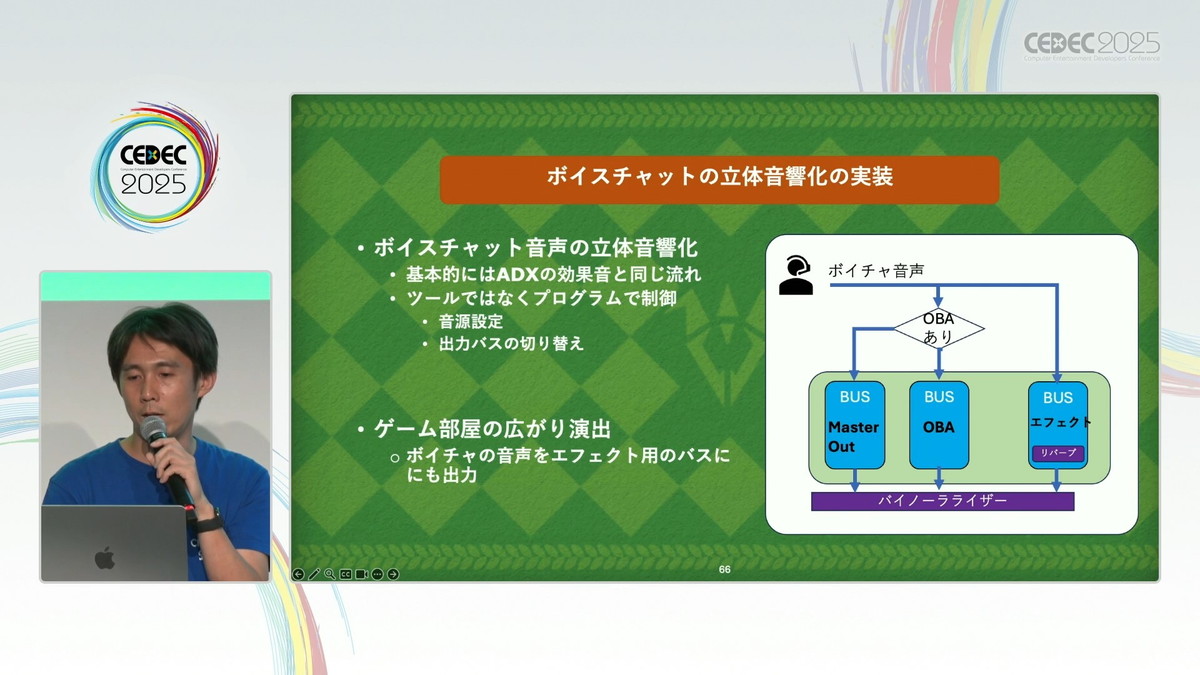

本作ではボイスチャットの立体音響化が行われています。

通常、ボイスチャットはモノラル音声をセンターから再生しますが、本作ではプレイヤーキャラが椅子に座ってテーブル越しに会話している感覚を演出するため、各キャラクターが座った位置から音声が再生される仕組み となっています。

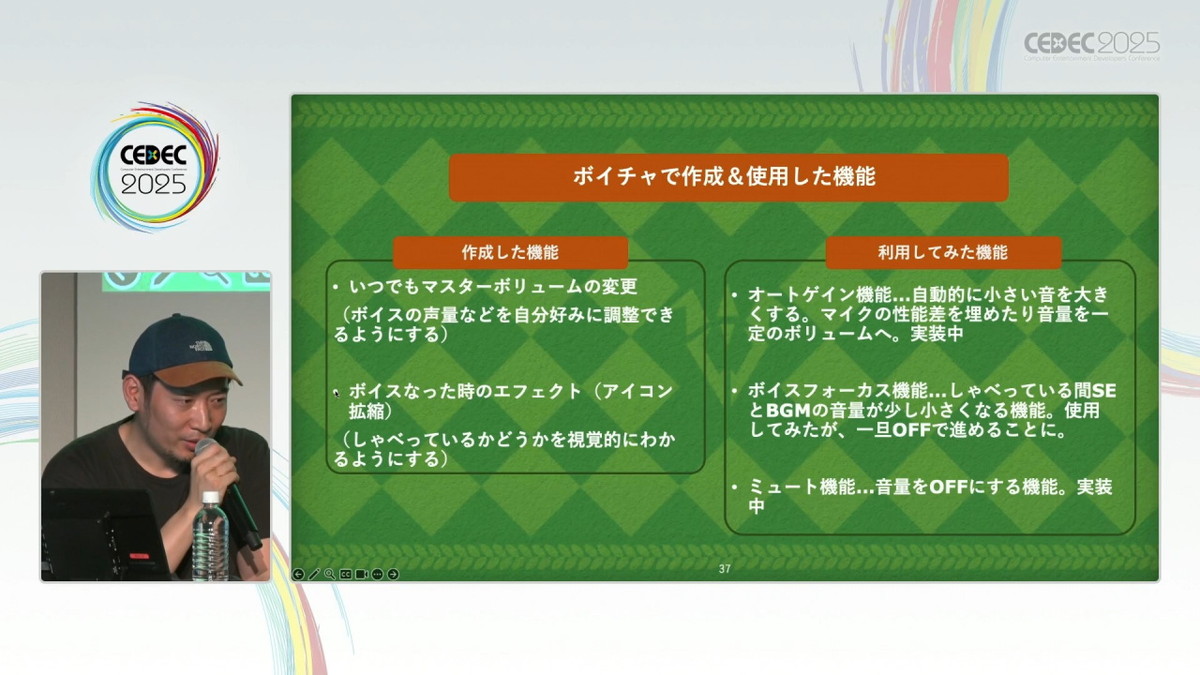

また、マイクの性能差を埋めて均一のボリュームにする「オートゲインコントロール」機能もTeleXusに搭載されている標準機能を使用 しています。

動画でも左右それぞれの位置からプレイヤーの声が聞こえており、「テーブル越しに2人のプレイヤーと遊んでいる」ような感覚がハッキリと演出できていることが分かります。

講演ではボイスチャットのために作成&使用した機能も紹介。「喋っている時にアイコンが拡縮アニメーションするエフェクト」や「マスターボリュームをいつでも変更できる機能」などを独自に実装したとのこと。

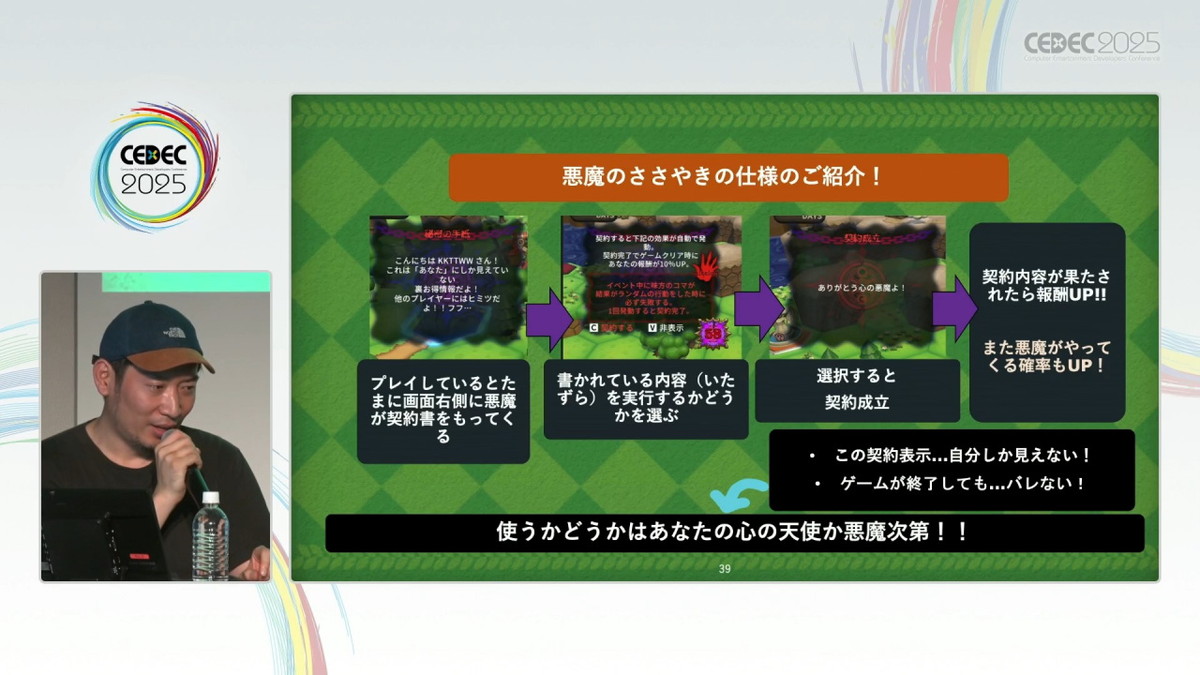

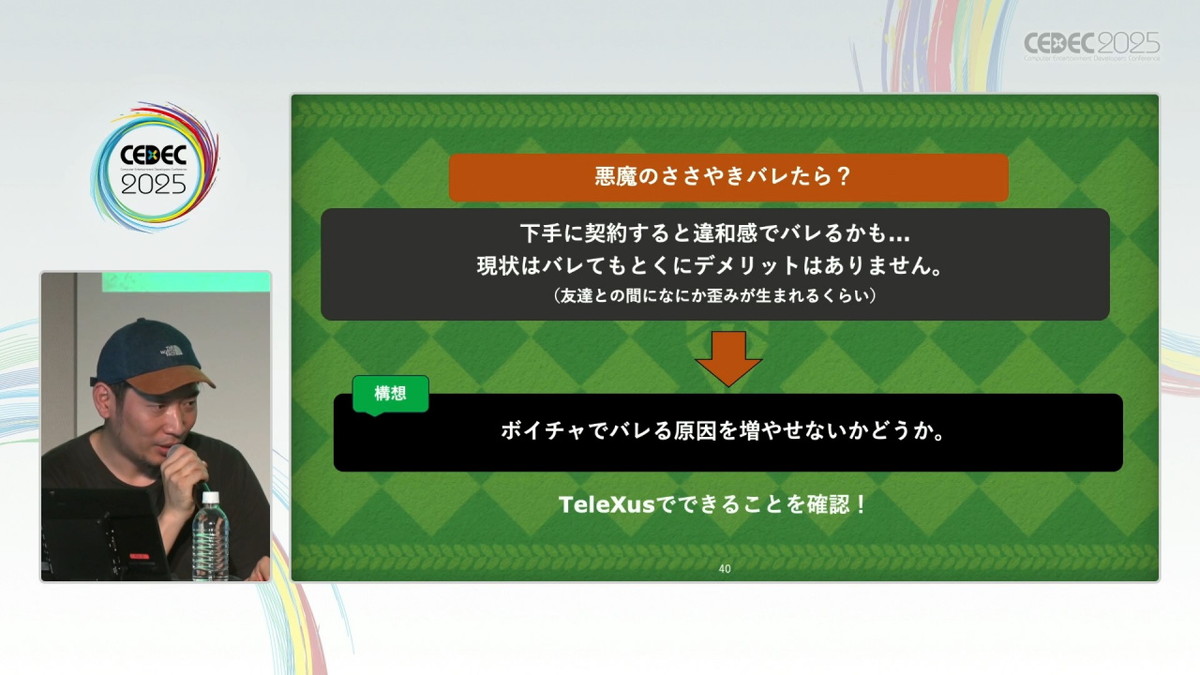

ボイスチャットがゲームデザインにも影響を与えた「悪魔のささやき」機能 ボイスチャットがゲームデザインに影響を及ぼした事例 が、オンラインモード限定要素である、他のユーザーに少し迷惑をかけることで自身が利益を得る「悪魔のささやき」機能です。

これはゲームをプレイ中、悪魔が「他プレイヤーへのいたずらや妨害」を契約書で提案してくる仕組みで、実行するか否かはプレイヤーが選択できます。

契約成立後、該当する内容が実行されれば報酬が獲得でき、さらに悪魔が再びやってくる確率もUPするというもの。契約内容は自身にしか表示されず、「ゲームが終了してもバレない 」ため、使用は完全にユーザー自身の良心に委ねられている、非常にユニークなシステムとなっています。

「悪魔のささやき」は一方的に恩恵を受けるシステムのため使用してもデメリットはなく、バレてしまった場合については渡辺氏も「友達との人間関係が歪むかもしれないくらい」と冗談を交えました。

しかし、現状では契約したことがバレる要素がほとんど存在していないため、「ボイスチャットでバレる」要素を作る ことに。

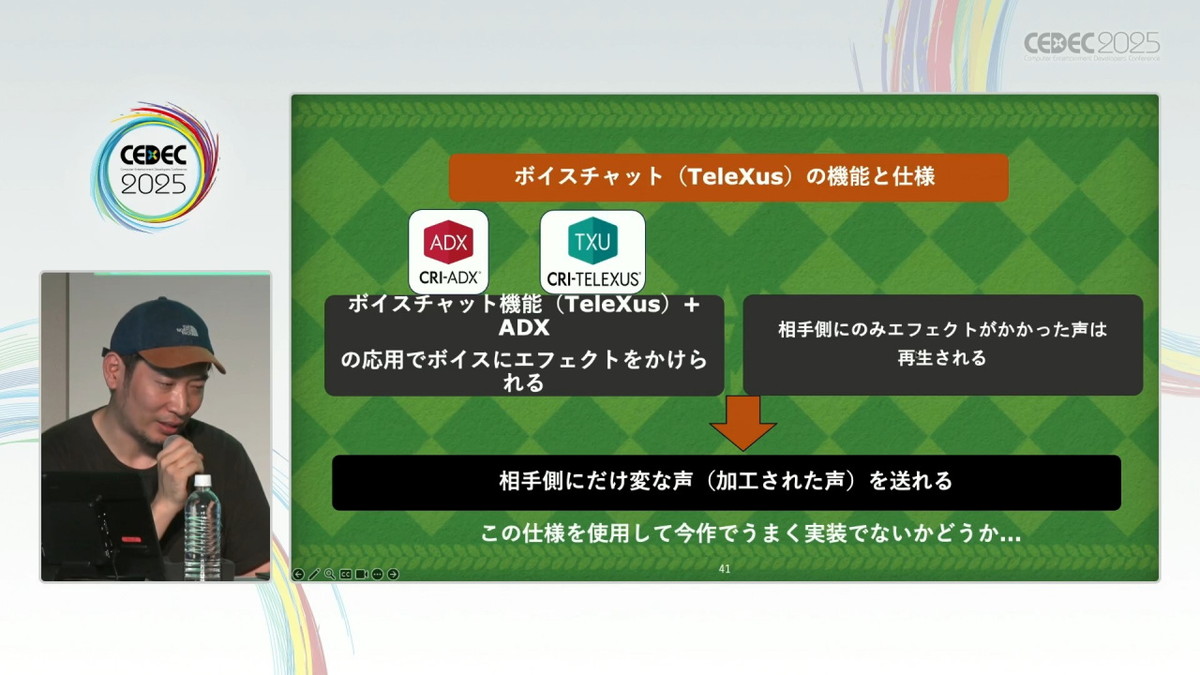

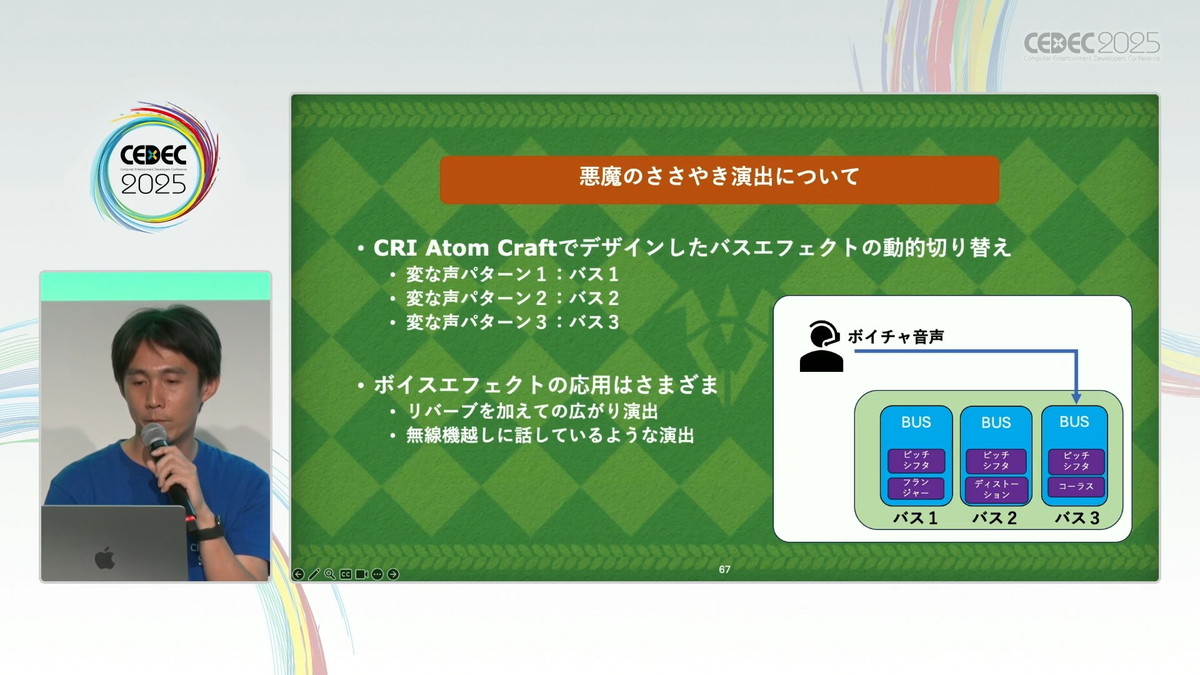

そこで採用されたのが、TeleXusのボイスチャット機能に「CRI ADX」を組み合わせた応用テクニック。ボイスチャットで送信される音声に任意のエフェクトをかけることで、「自分は普通に喋っていても、相手にだけエフェクトがかかった声が聞こえる」仕組み が採用されました。

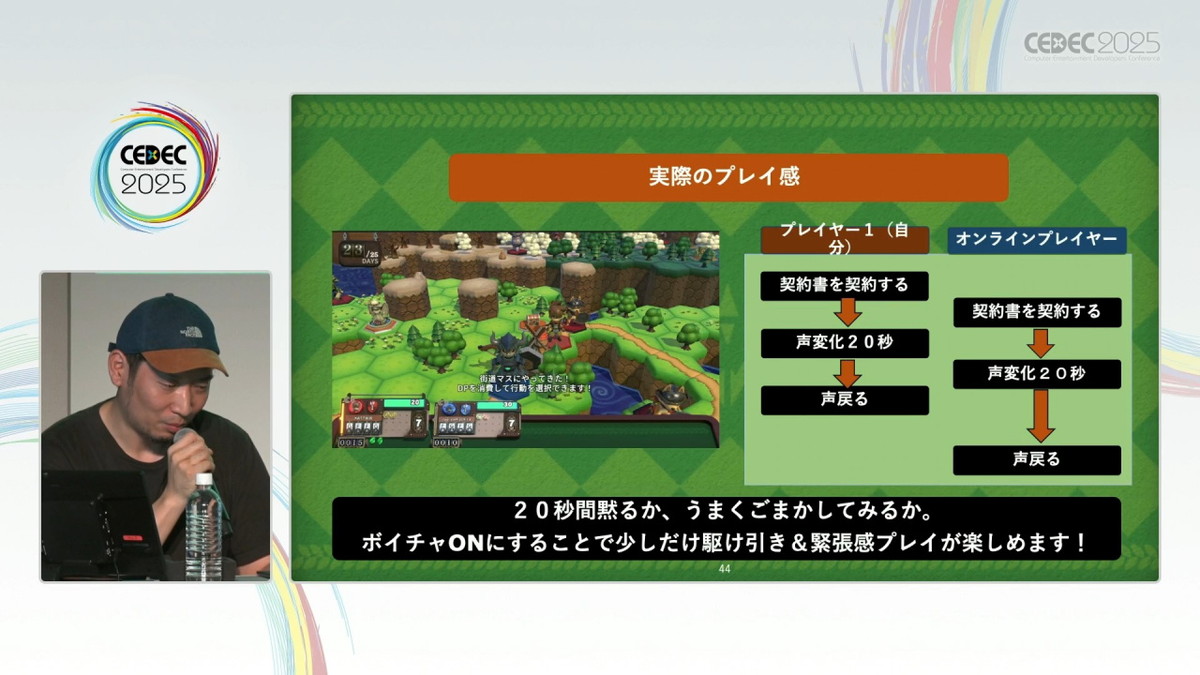

この技術を用いて、『VIractal』では「悪魔のささやき」の契約を交わしてから20秒間、自動で“声が変わってしまう”というシステムを実装 。波形情報を作れるシステムも活用し、高い声と低い声、そして強くエフェクトがかかった“ぐにゃぐにゃした声”の3パターンに変化します。

「実際に声が変化しているシーン」の動画も公開。プレイヤーは20秒黙っているか、発言してごまかすか、ボイスチャットによる駆け引き が生まれています。

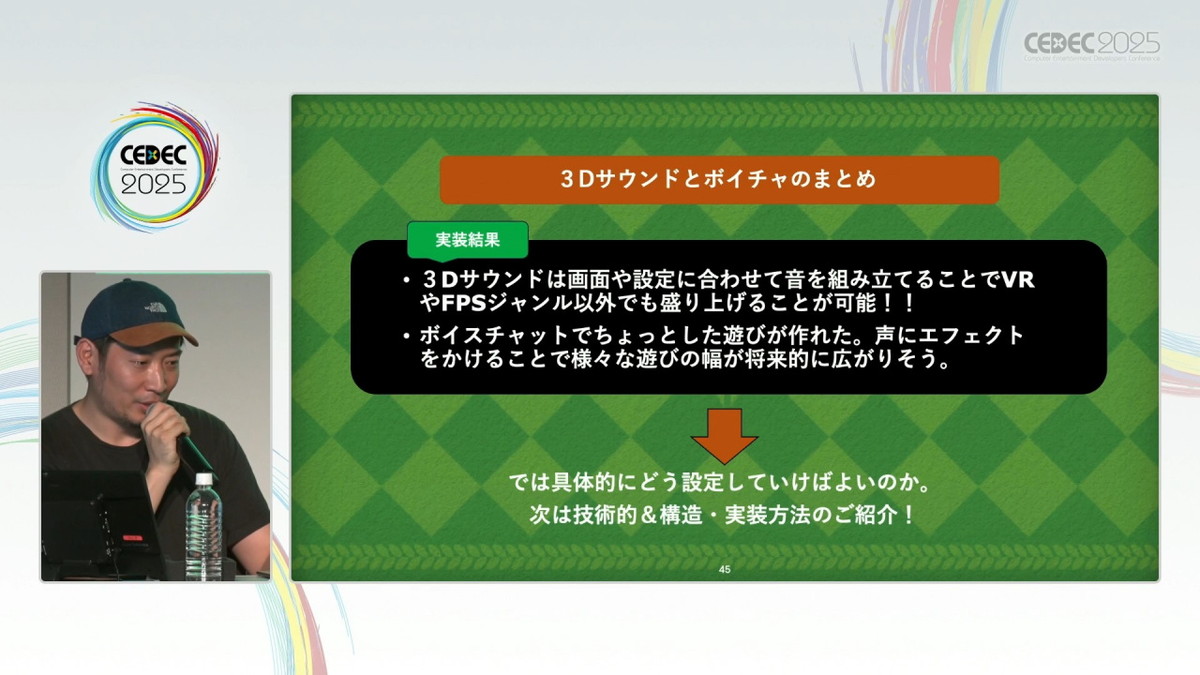

このように、当初は「フラットな音作り」で進められていた『VIractal』も、画面や構想、設定に合わせて音を組み立てることでゲームデザインの拡張に成功 。

プレイヤー間の位置感の演出に加えてゲーム性に遊びがプラスされており、渡辺氏も「将来的に遊びの幅がさまざまに広がりそう」と、手ごたえを感じていました。

立体音響の技術と実装を解説・ADX編 セッション後半では、ここまで紹介された『VIractal(ヴィラクタル)』の立体音響が技術的・構造的にどのように実装されたのかを詳しく紹介するステップへ。まずは「CRI ADX」について、CRI・ミドルウェアの家室氏が解説。

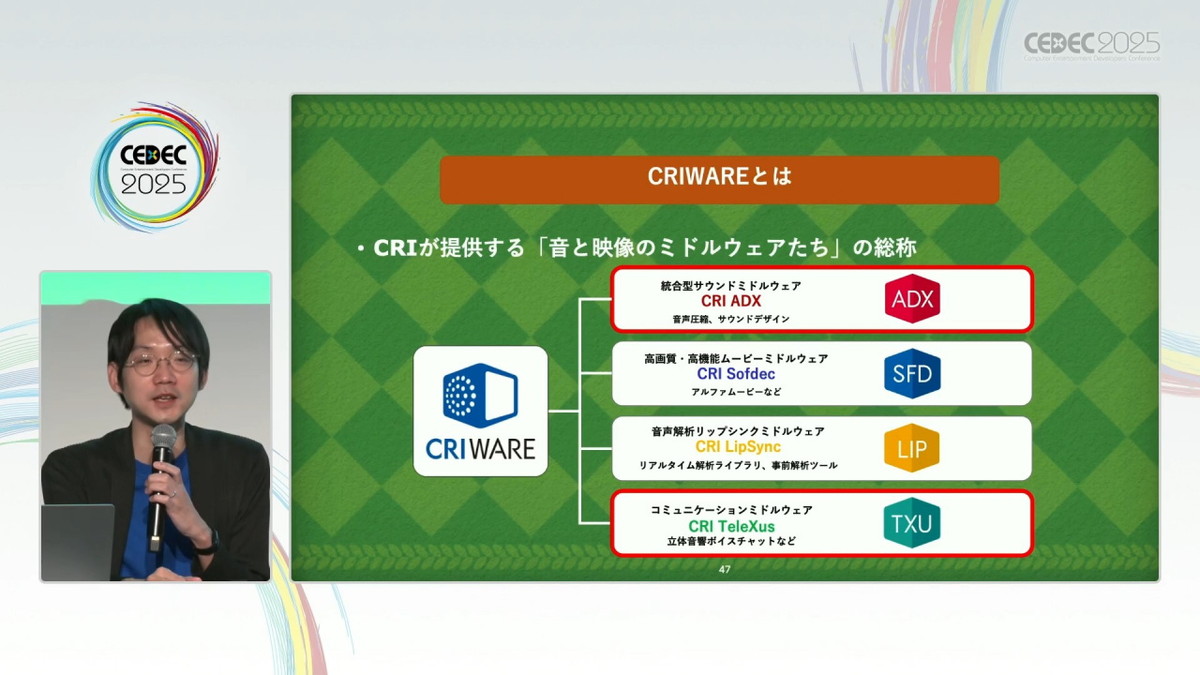

「CRIWARE」とはCRI・ミドルウェアが提供するミドルウェアの総称で、本セッションで取り上げられる「CRI ADX」は統合型サウンドミドルウェアであり、「CRI TeleXus」はコミュニケーションミドルウェアとして位置づけられています。

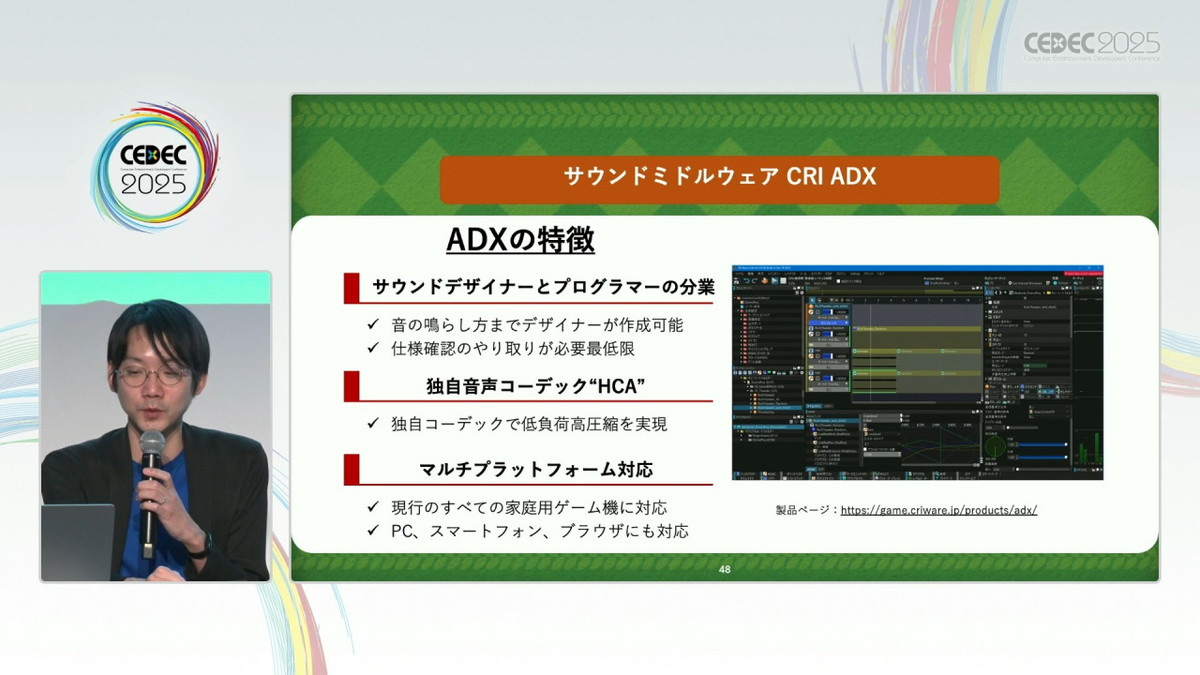

「CRI ADX」には「CRI Atom Craft」と呼ばれるサウンドオーサリングソフトが存在し、DAW(音楽制作向けソフトウェア)に近いインターフェースでサウンドデザイナー自身がサウンド制御を行えるため、プログラマの実装作業が軽減 します。

また、圧縮率の高さと高音質を両立した独自のコーデック「HCA」や、マルチプラットフォームに対応する点も大きな特徴です。

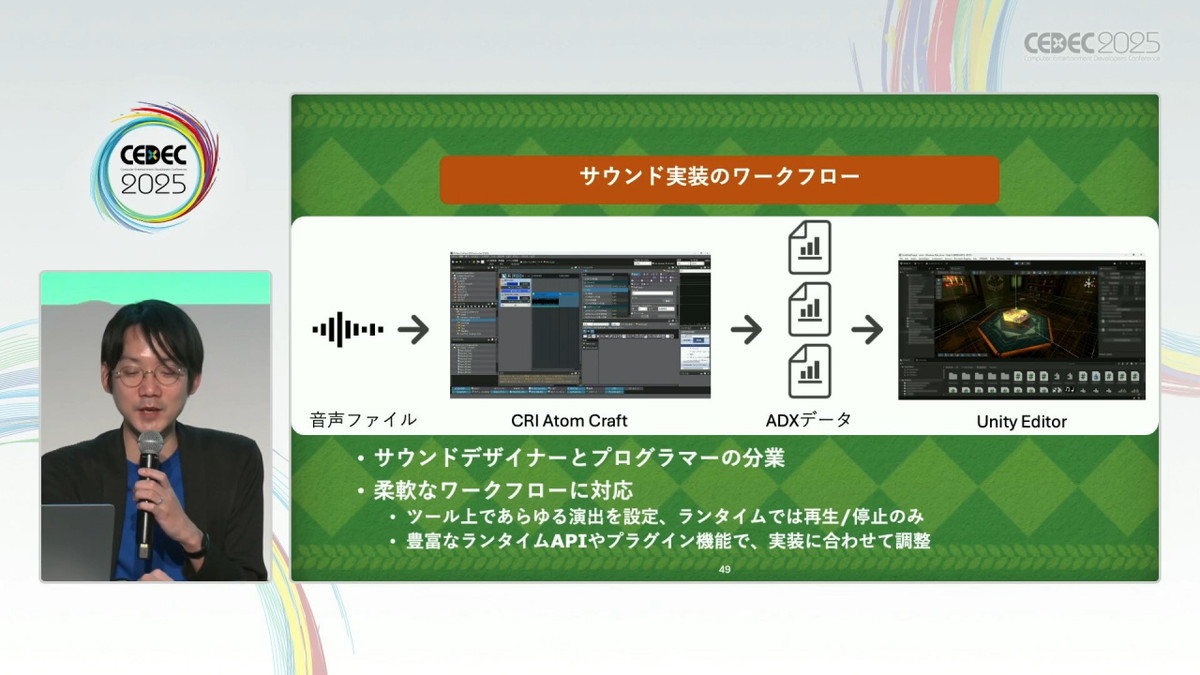

Atom Craftを使用したサウンド実装のワークフローはごくシンプル。

BGMや効果音などの音声ファイルをAtom Craftに取り込んでADXデータ化し、Unity Editorにデータを渡していく流れです。ランタイムAPIやプラグイン機能によって「プログラマさん側で凝った実装も可能(家室氏)」ではあるものの、今回のケースではほとんどがツール上で完結するシンプルなフロー になっています。

本セッションのトピックとなっている立体音響は「ゲームの世界にいるかのような臨場感ある音響体験を可能にする技術」であり、その構成要素はさまざまですが、今回は特に「モノがある位置から聞こえる方向感」と「包み込まれるような環境音」をADXで実現していく過程にフォーカス 。

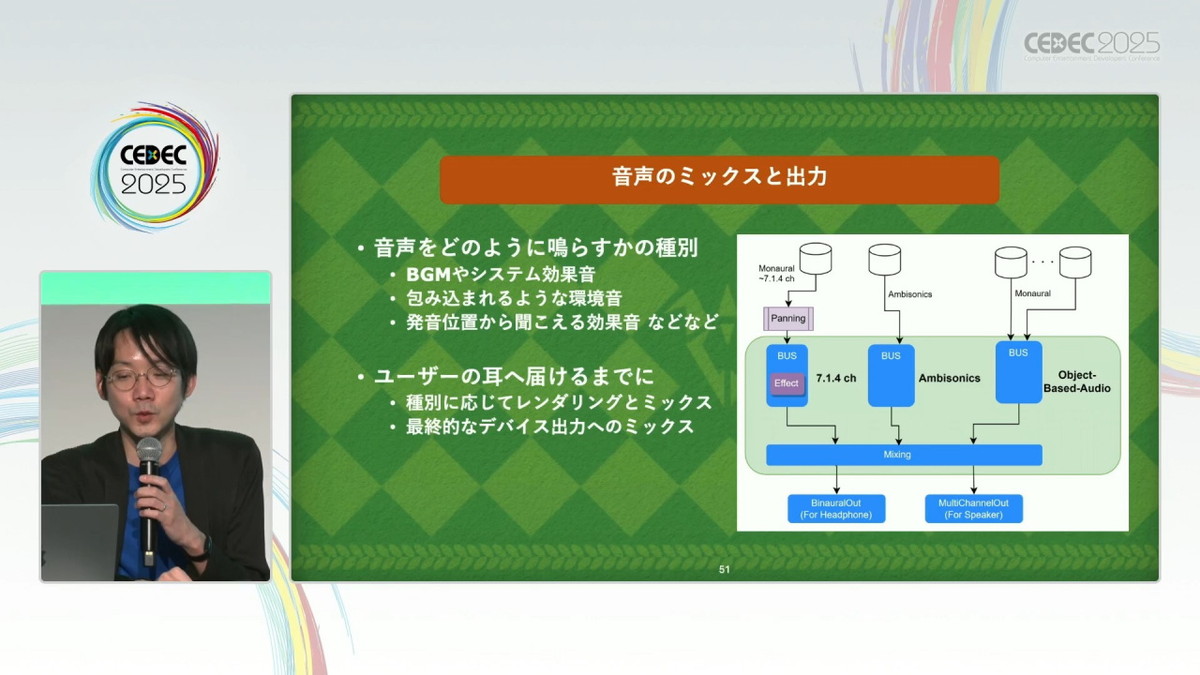

まずはゲーム中の音声を「どのように鳴らすか」で種別ごとに分類。代表的なものは以下のように分けられます。

Lch,Rchからそのまま再生する「BGMやシステム効果音」

奥行き感がしっかりと感じられるように再生する「包み込まれるような環境音」

位置関係に応じて左右への聞こえ方を計算して再生する「発音位置から聞こえる効果音」

これらを聴くユーザー環境は7.1chサウンド環境からヘッドフォンまでさまざまで、本来はそれぞれのデバイス出力に応じたミックスが必要 になりますが、この計算をすべてADXが担当してくれています。

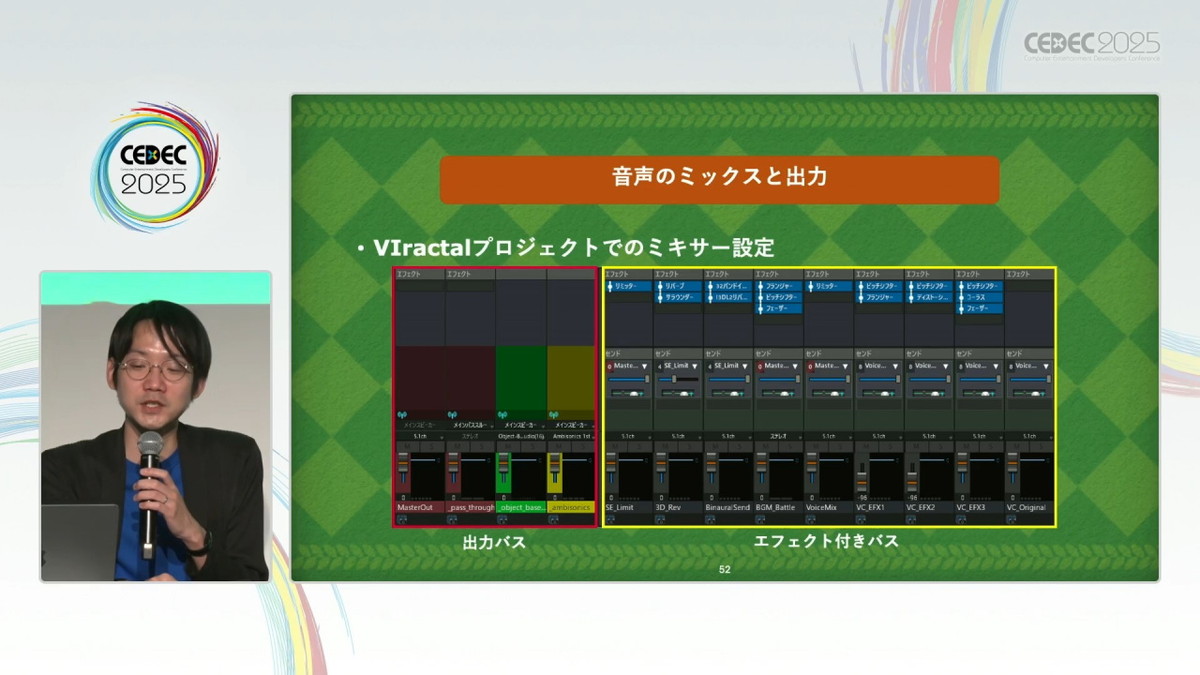

実際の『VIractal』プロジェクトでのミキサー設定を見ると、左側には5.1chスピーカー向けの「メインスピーカー」と、BGMのような音をそのまま出力する「パススルー」、そして「Object-based Audio」と「Ambisonics」の4種の出力バス構成になっていることがわかります。

右側にはサウンドデザイナーが作り上げたエフェクト付きのバスが並んでいます。

「Sound xR」の活用で、ヘッドフォン環境におけるハイレベルな立体音響が実現

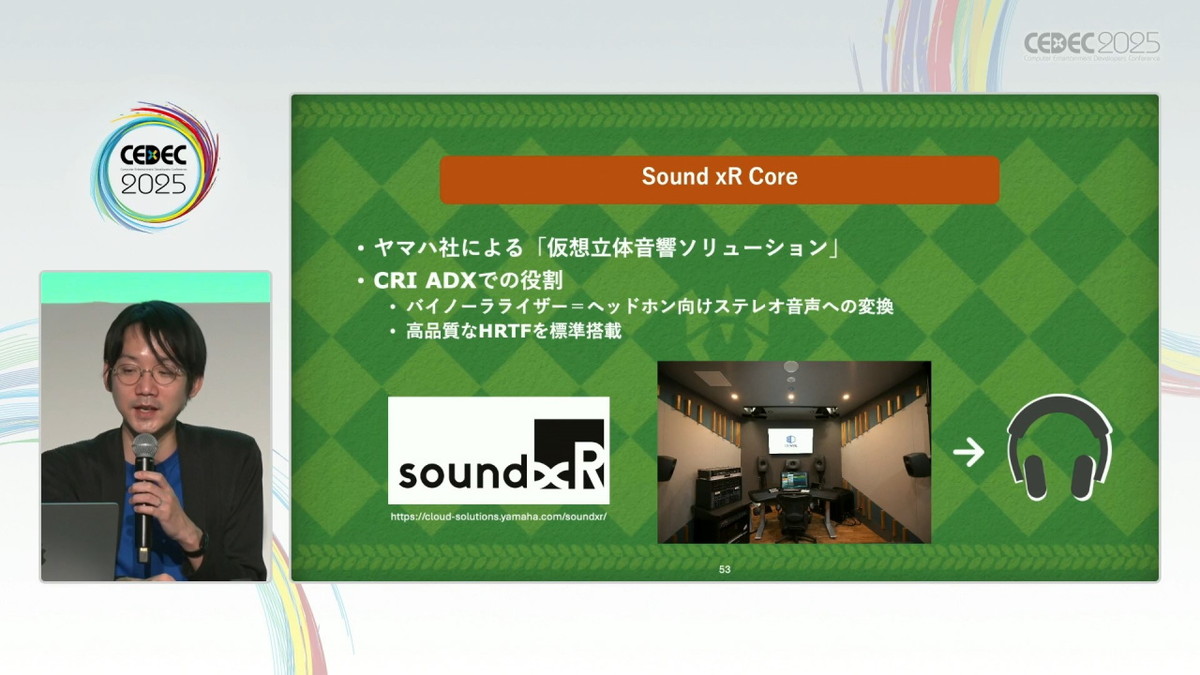

今回のプロジェクトでは5.1chのスピーカーを想定していますが、幅広いユーザーに立体音響を提供するため、ヤマハ社が提供している仮想立体音響ソリューション 「Sound xR Core」 をフル活用しています。

「Sound xR」は高品質なHRTF(Head-Related Transfer Function。左右の耳にどのように届くかを計算する頭部伝達関数)を標準搭載しており、ADX内では5.1chの構成をヘッドフォン向けに再現する「バイノーラライザー」として活躍する ことで、ヘッドフォンでも立体音響が楽しめるとのこと。

仮想立体音響ソリューション Sound xR Core- ヤマハ株式会社

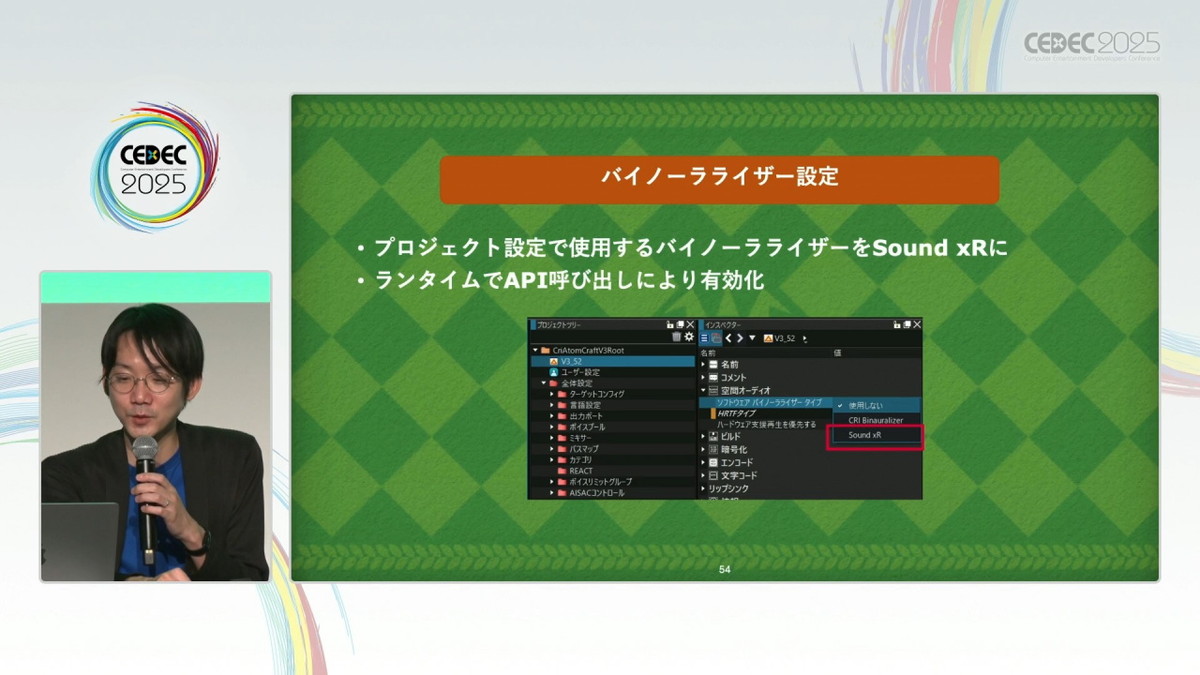

ツール上での使い方も非常にシンプルで、プロジェクト設定において使用する「ソフトウェア バイノーラライザー タイプ」で「Sound xR」に設定すれば、あとはUnityのランタイム上でAPI呼び出しで有効化するだけ。

もうひとつ「Sound xR」が大きく活躍しているポイントが、出力バスのひとつに割り振られていた「Object-based Audio(OBA) 」機能。

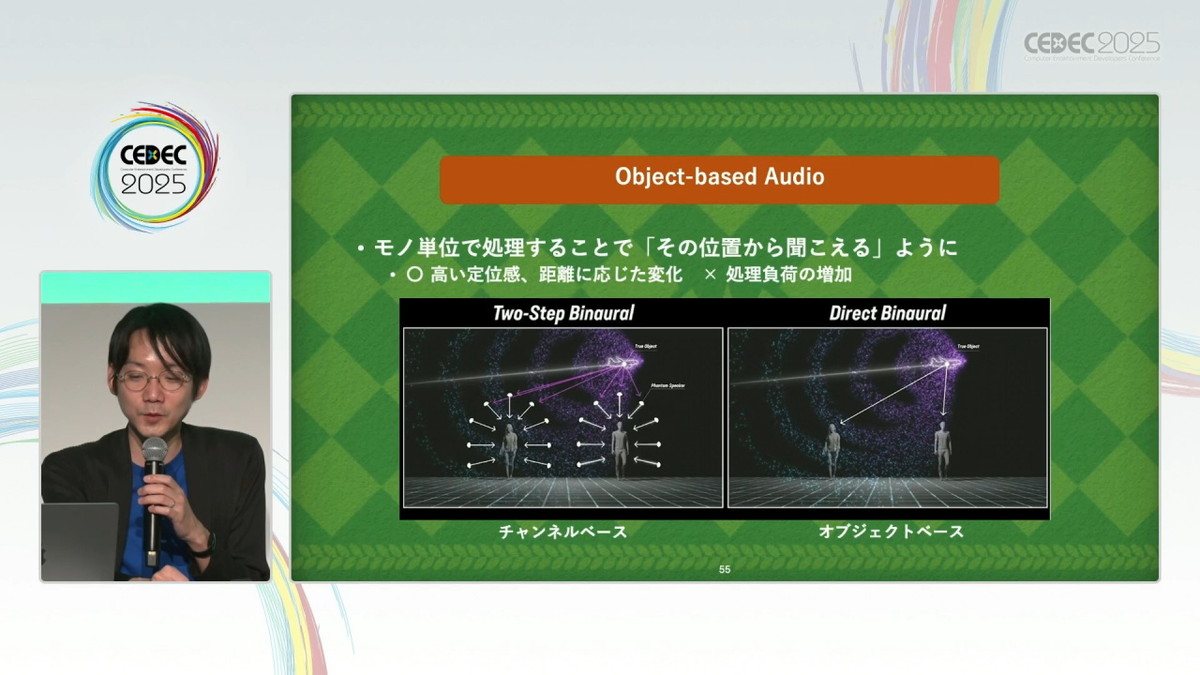

「5.1ch」などスピーカーの個数に応じた再生を行う「チャンネルベース」では、「音を特定のスピーカーに割り振って鳴らす」方式となります。バイノーラル化の際には、リスナーをスピーカー群の中心に置き、そこに届く音を再現します。

一方「OBA」では、「音の発生位置や動きなどを個別に持つオブジェクト」として扱い、リスナーとの位置関係に応じて音をリアルタイムでレンダリングします。再生環境(ヘッドホン/スピーカー)に応じて最適なミックスを自動で行えるのが特徴です。

モノ(オブジェクト)単位で処理することで、方向だけでなく距離感の表現も行いやすい 機能ですが、音単位での処理になるので一定に負荷がかかってしまう という点には注意が必要で、家室氏も講演中「位置関係も含めて感じさせたい重要な音を選択して使っていくもの」と紹介しました。

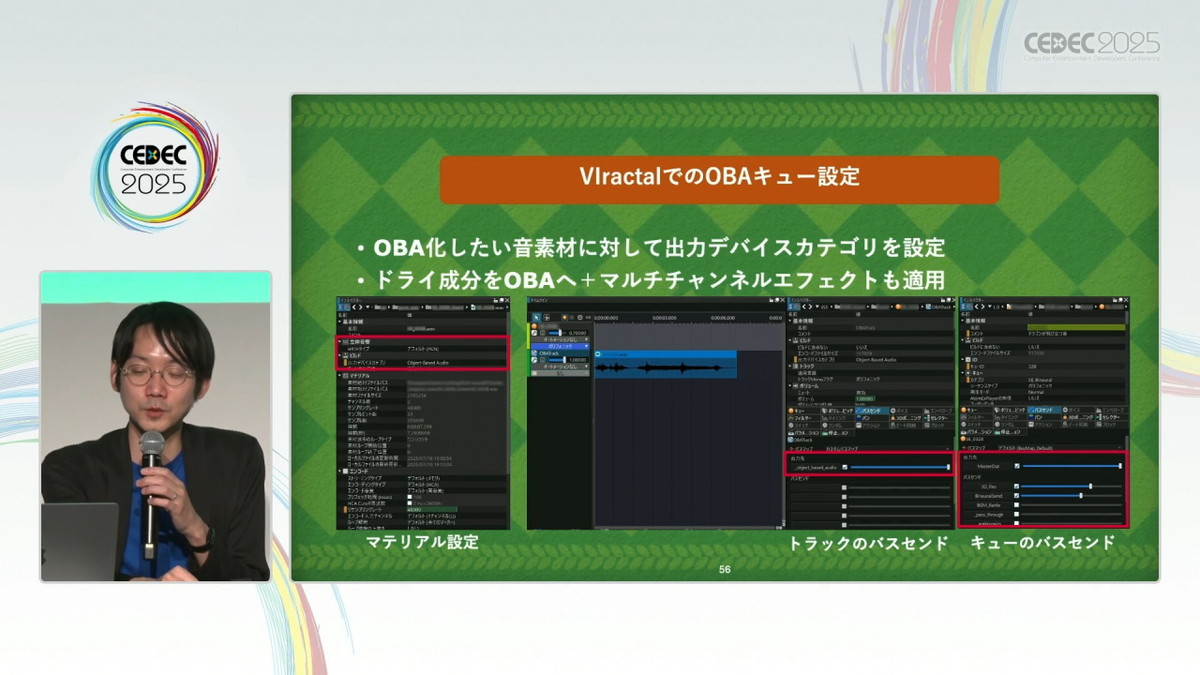

続いて、Atom Craft上のOBAキュー設定についても紹介。基本的には「OBA化したい音素材をモノ単位で選んで、キューとしてタイムラインに配置する」というステップのみで完了と至ってシンプル。

『VIractal』では空間の音響成分も表現するため、エフェクトバスを別途用意して「マルチチャンネルエフェクト」も適用するステップも追加されています。

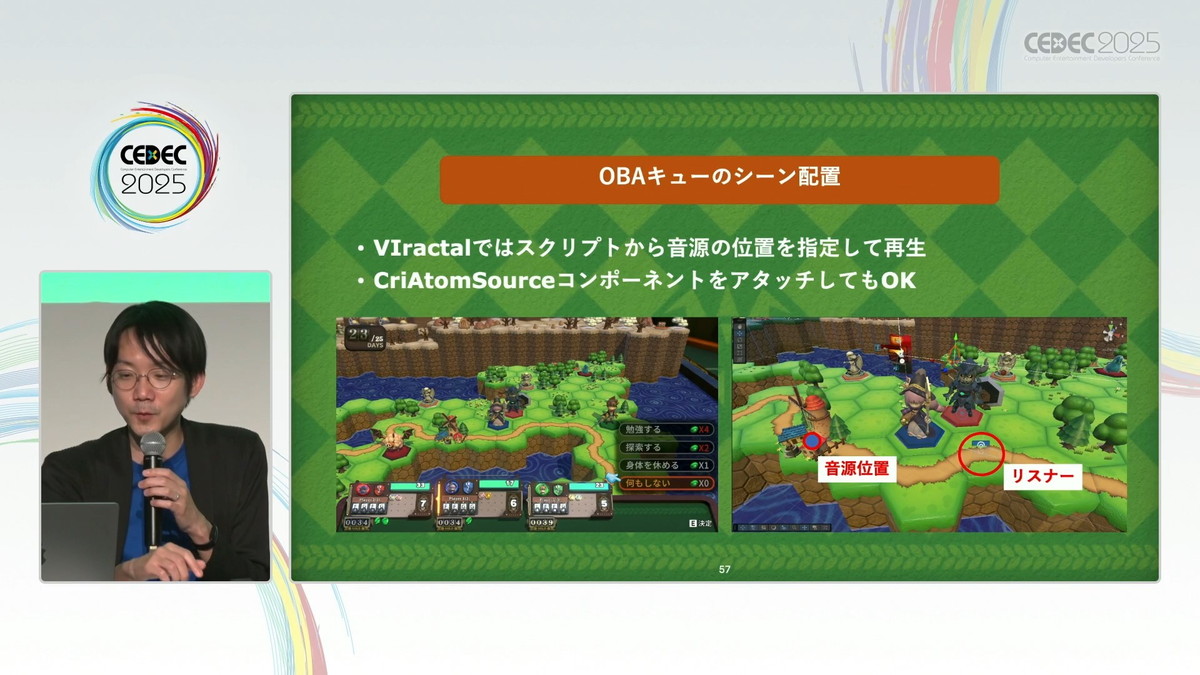

シーン配置も通常の3Dゲームの実装と同様。セッション前半で紹介されたように『VIractal』のマップ画面では「カーソル位置にリスナーが設定」されていますが、エディターで対象となるコマ(下図の例では町のコマ)の中央に音源を配置するだけで再現が可能です。

Unityプラグインの「CriAtomSourceコンポーネント」をアタッチすれば簡単に対応可能

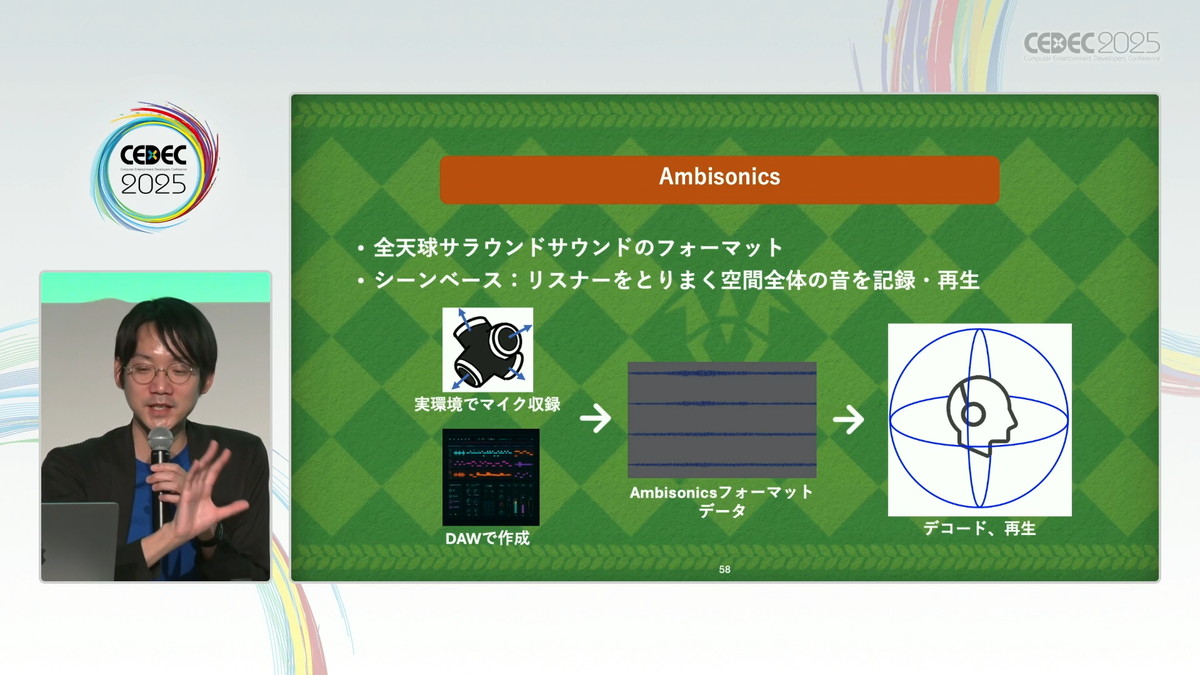

全天球型サラウンド「Ambisonics」 最後は『VIractal』ではアウトゲームの「ゲーム部屋」とインゲームの「イベントシーン」で活用されている「Ambisonics 」機能について。

Ambisonicsは全天球サラウンドサウンドのフォーマットで、特殊なマイクによって実際の環境で収録するか、DAWなどで作成するなどしたデータをAmbisonicsフォーマットに変換して利用します。

チャンネルベース、オブジェクトベースに対応して「シーンベース」と呼ばれることも

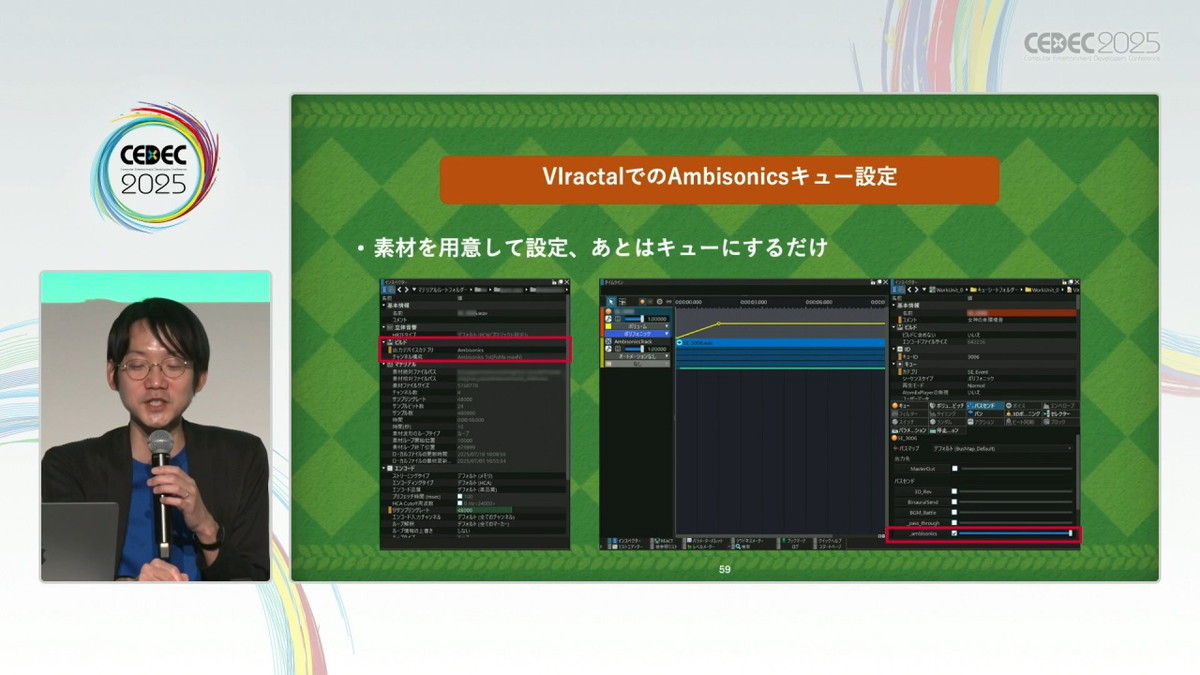

Atom Craftでは「素材を用意してキューにするだけ」でAmbisonicsを再生可能。実際、「カードの泉」シーンではプレイヤーの移動がなくオブジェクトの配置を考慮する必要がないため、ごくシンプルな再生で高品質な立体音響が実現できています。

本開発を振り返って、家室氏は「スティングさんの立体音響のアイデアをシンプルに実現できる機能がADX側に備わっていた 」と、ゲーム開発におけるアイデアをミドルウェアが大いにサポートできた事例を振り返りました。

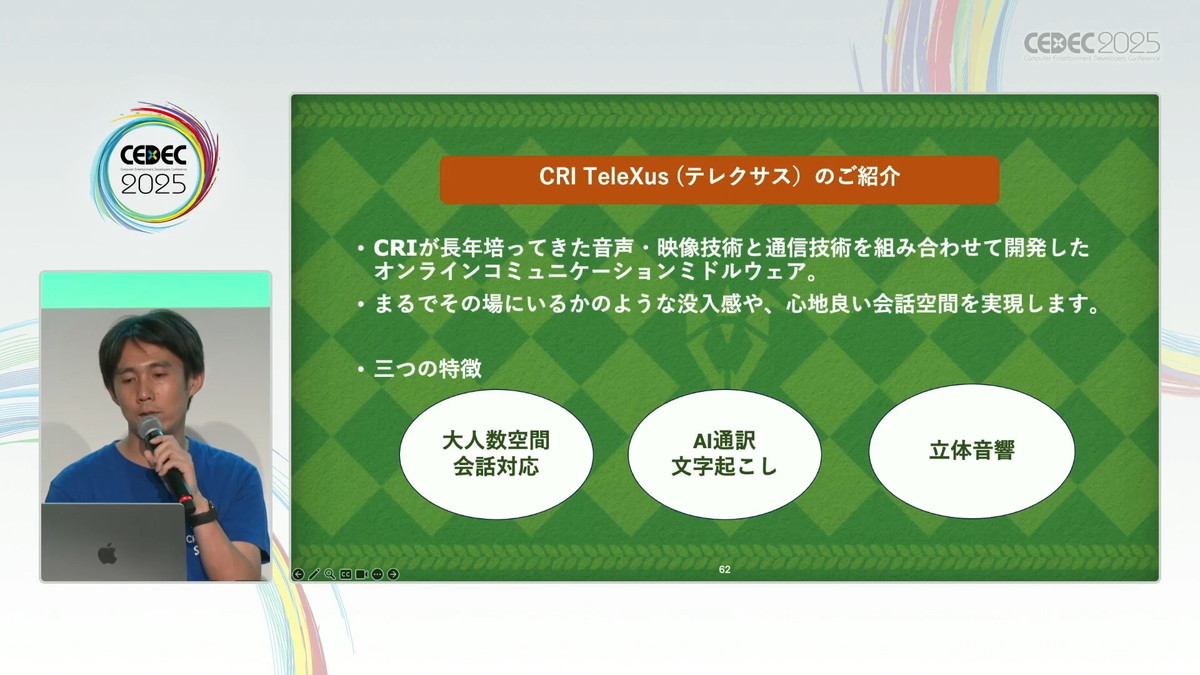

立体音響の技術と実装を解説・TeleXus編 続いてはCRI・ミドルウェアの漆畑氏が登壇し、本セッション最後のパートとなる「CRI TeleXus」の技術・実装解説へ。

「CRI TeleXus 」とは、CRI・ミドルウェアが音声映像技術と通信技術を組み合わせて開発したオンラインコミュニケーションミドルウェアであり、現在はボイスチャット機能にフォーカスした「没入感がある心地よい会話空間」を形作るための機能を提供しています。

TeleXusは「多人数対応」「AI通訳と文字起こし」「立体音響の適応」の3つが特徴。今回は3つ目、「立体音響」がポイントに

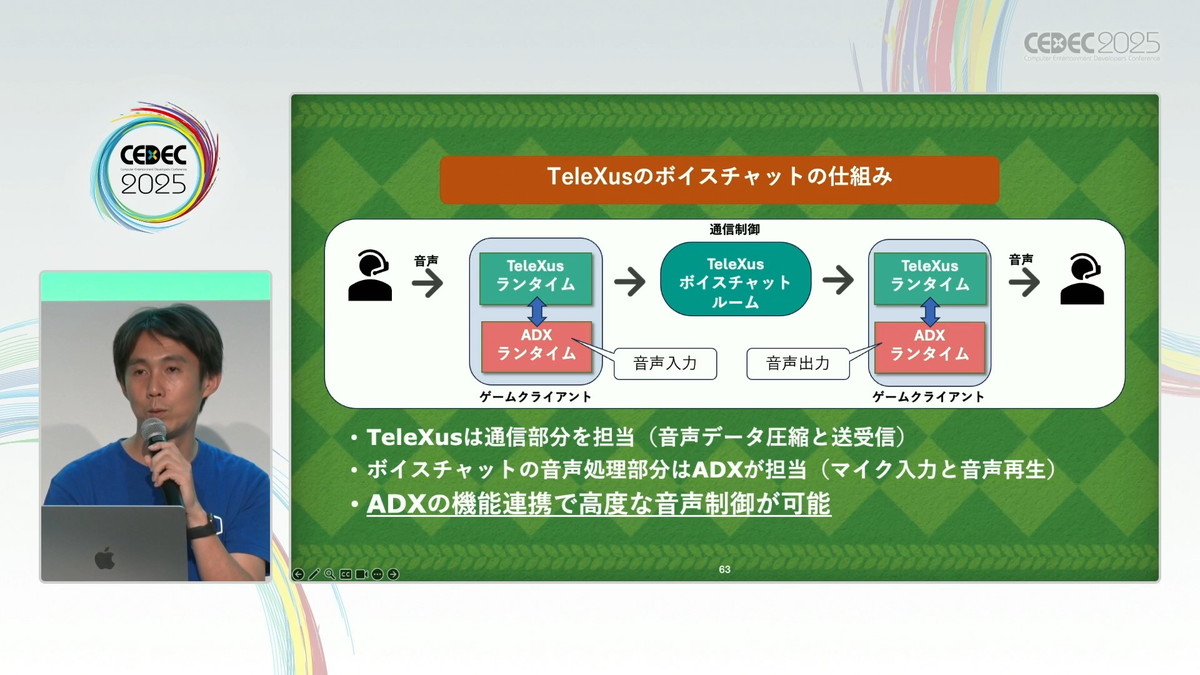

TeleXusのボイスチャット機能が持つ特徴のひとつがADXとの柔軟な連携です。TeleXusが通信処理を担当し、音声の入出力は内部でADXが担当する仕組みを取ることで、高度な音声制御が可能 になります。

シンプルな通話機能としてTeleXusを組み込む際にはADXについて特に意識する必要はありませんが、『VIractal』ではこの仕組みを活用してADXとの機能連携を行うことで、「悪魔のささやき」などのエフェクトなどを実現しています。

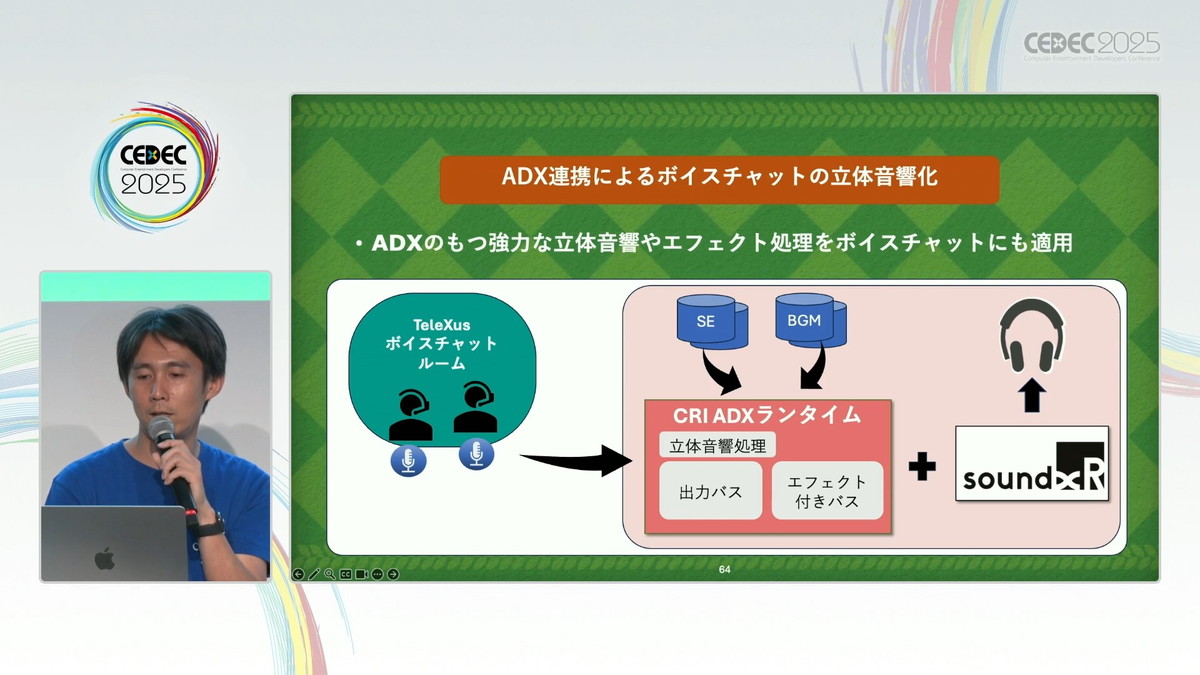

ゲームサウンド向けの多様な制御能力を持つADXは、ゲームの効果音と同じようにボイスチャット音声にも立体音響処理やエフェクト適用が可能です。

今回は会話相手のひとりひとりを音源として設定し、「Sound xR」のバイノーラライザーを適用 することで、ボイスチャットにもヘッドフォン用の仮想立体音響を実現しています。もちろん、ボイスチャット音源をOBAバスに切り替えることで、より立体感のある音響空間を作ることも可能です。

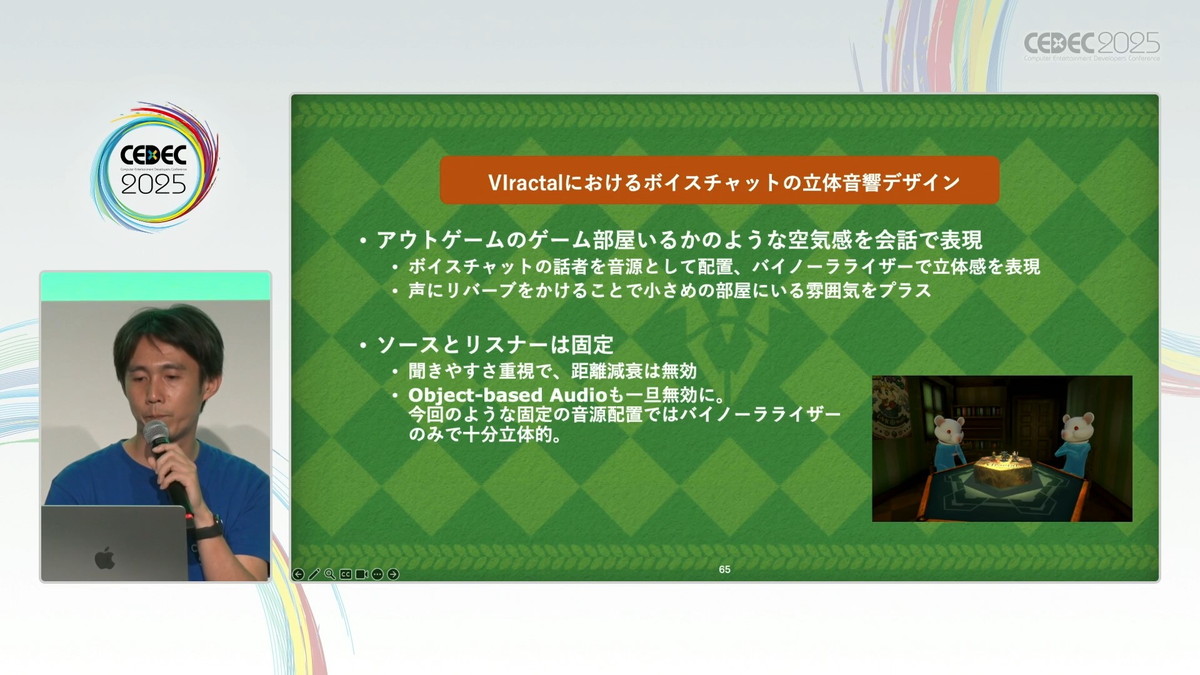

『VIractal』での「現実でテーブルを囲んでいるかのような会話空間」の再現のためには、各話者をテーブルを囲むように音源として配置し、バイノーラライザーで立体感を表現する という設計に。また、小さな部屋で話しているような声の響き方となるよう、声にわずかにリバーブがかかる仕様になっています 。

「ボードゲームを囲む」という特徴を持つ本作では(ボイスチャットの)話者が移動しない仕様のため、声の距離減衰をオフにすることで聞きやすさ重視の設定 に。また、OBA設定の有無もテストしたうえで「バイノーラライザーだけでも十分に立体的である」と判断し、処理負荷を考慮してOBAは使用していないと決定されたとのこと。

ボイスチャットと連携するための音声再生モジュールを取り出し、モジュールに音源設定を行ってから出力先のバスを設定するようプログラムする、という実装手順。基本的にはADXでの効果音制御と同じ流れだが、オーサリングツールで制御できる効果音と違い、ボイスチャットの音声はプログラム側での制御となる

OBAの有無もバスの切り替えで制御。リバーブ表現も出力バスと同時にエフェクトのバスを通すコードを加えるだけで簡単に適応が可能

そして「悪魔のささやき」時に発生する20秒間の変声演出についても解説。3種類の演出はADXに事前に設定されたバスで簡単に準備が可能で、イベントの発生時だけ変な声になるバスエフェクトに切り替える というシンプルな構成に。

今回紹介された3パターン以外にもツール上ではさまざまなエフェクトがデザイン可能であり、応用次第で幅広い演出を可能にするポテンシャルを持っている点にも注目です。

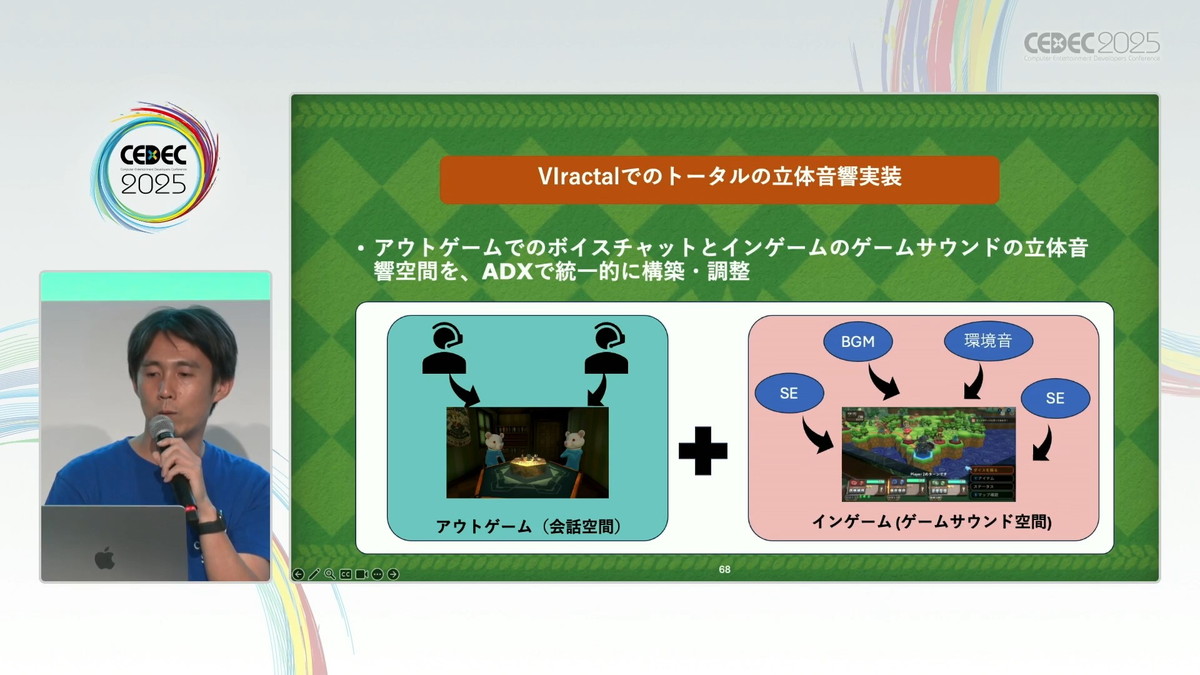

ここまでで紹介されたように、『VIractal』の立体音響実装は「アウトゲームの立体的なボイスチャット会話空間」と「インゲームでの立体音響空間」という2つの要素で構成されています。2つの異なるコンテクストのデザインでも、ADXとTeleXusを組み合わせることによって「ADXで統一的に構築・調整できる」開発環境を実現 しており、ミドルウェアの持つ特性や魅力が大いに発揮された事例となりました。

これらの機能は“わずか2か月”で実装した。事後取材で見えてきた両社の連携 ここからはセッション時間の都合でカットとなってしまった「立体音響演出」について、漆畑氏へ追加取材を行った内容を紹介。

本作ではCRI・ミドルウェアからさまざまな音響に関する提案が行われ、同社がトータルでサウンド演出に携わる形でのサポートを実施したとのこと。その結果、たった2か月で本セッションで紹介された立体音響表現の数々が実現 したとのことです。

「CRI側で開発プロジェクトを触れる状態にあった」というほど両者間で密に連携が行われている『VIractal』の開発環境ですが、連携のきっかけは2025年5月に登場した『VIractal』の体験版だったとのこと。

体験版時点ではADXのみを使用している状況でしたが、その後ボイスチャットのためにTeleXusを導入しようというタイミングで、今回のような協業が実現しました。

20個近くに及ぶCRI・ミドルウェアからのアイデア提供 CRI・ミドルウェアからはサウンド実装やプログラム側でのコストも踏まえた「ADXを使った演出のリスト」が20個近く提案 されていました。

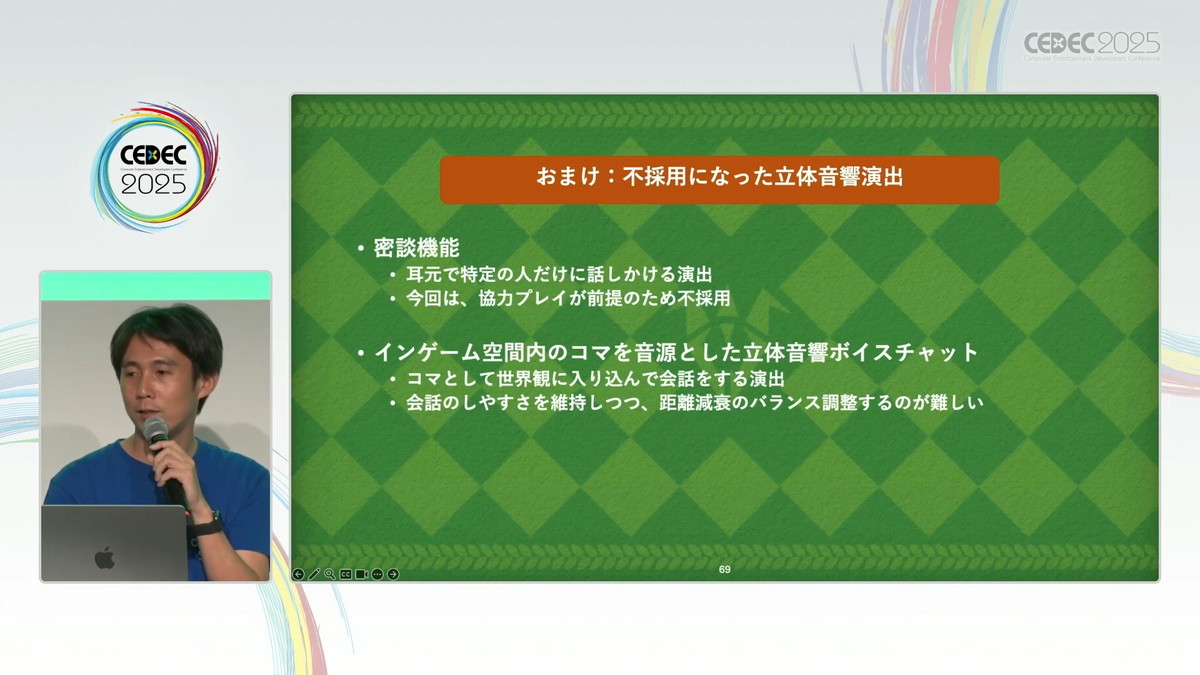

不採用になった中でも面白い事例としては、「Sound xR」による位置調整を活用してASMR的な“耳元で喋る演出”演出を実装し、「特定の相手にだけ聞こえる」密談機能。しかし『VIractal』は協力型ゲームであり、密談によって誰かを出し抜くタイミングが存在しないため、不採用となったとのことでした。

もうひとつ特徴的だったアイデアは「インゲームのコマをプレイヤーのリスナーに設定する 」というもの。

フィールド上ではそれぞれのユーザーのコマから音声が発せられることによりお互いの距離感が感じられ、バトルシーンでも「隣り合って戦っている感覚」が味わえるのではと提案されましたが、漆畑氏の所感は「演出としては面白いのですが、会話のしやすさを担保したまま距離や方向を加味した立体感の両立が困難 」だったとのこと。

コミュニケーションの情報源であるボイスチャットにおいて距離減衰を用いた演出の難しさを実感する機会となったそうです。

これらは講演中に「おまけ」として紹介された部分。他にも「バトル時に声にエフェクトをかけることで必殺技らしい演出にする」などのアイデアもあったとのこと。こうしたやり取りにおいて、ゲームデザインにまで影響を及ぼす「悪魔のささやき」が生まれていった

「立体音響は思ったよりもシンプルだった」。CRI・ミドルウェアのサポートも充実

本講演の結びとして、渡辺氏は「Ambisonicsによって立体音響が簡単に作れた」と開発を振り返り、シンプルな実装ながらリッチな表現が実現できたことへの手ごたえを語りました。

マイクを取る渡辺氏。現在体験版が配信中で、アーリーアクセス版も鋭意製作中の『VIractal 』のウィッシュリストへの追加呼びかけも行われた

最後に家室氏がCRI・ミドルウェアを代表し「実装において困ったことや、やり方が分からないところがあれば気軽に問い合わせて欲しい」と呼びかけ、セッションは盛況のうちに終了となりました。

アナログゲームをイメージした『VIractal』ならではの演出方法や、ミドルウェアを活用することで非常にシンプルかつ短期間での実装が可能になったことが紹介された本セッション。

技術的難度やゲームジャンルによる有効性など、実装に向けてなにかとハードルを感じやすい「立体音響」というサウンド演出分野における、非常に興味深い講演となりました。

VIDEO

なお、本講演についてはCEDEC公式YouTubeチャンネルで動画としても公開されている

株式会社「CRI・ミドルウェア」公式サイト 『VIractal』Steamストアページ 『VIractal(ヴィラクタル)』協力型ボードゲームを、音と声で盛り上げろ!ボイチャも含めたサウンド演出 - CEDEC2025

大阪生まれ大阪育ちのフリーライター。イベントやeスポーツシーンを取材したり懐ゲー回顧記事をコソコソ作ったり、時には大会にキャスターとして出演したりと、ゲーム周りで幅広く活動中。