世界のゲーム開発者も注目。日本発インディーゲームの盛況

登壇したのはマンガ『デベロッパーズ~ゲーム創作沼へようこそ~ (以下、デベロッパーズ)』の作者・新井 春巻氏と、個人ゲーム作家であり、執筆活動やアドバイザリー業務を通じてインディーゲーム開発の環境づくりを推進する一條 貴彰氏。

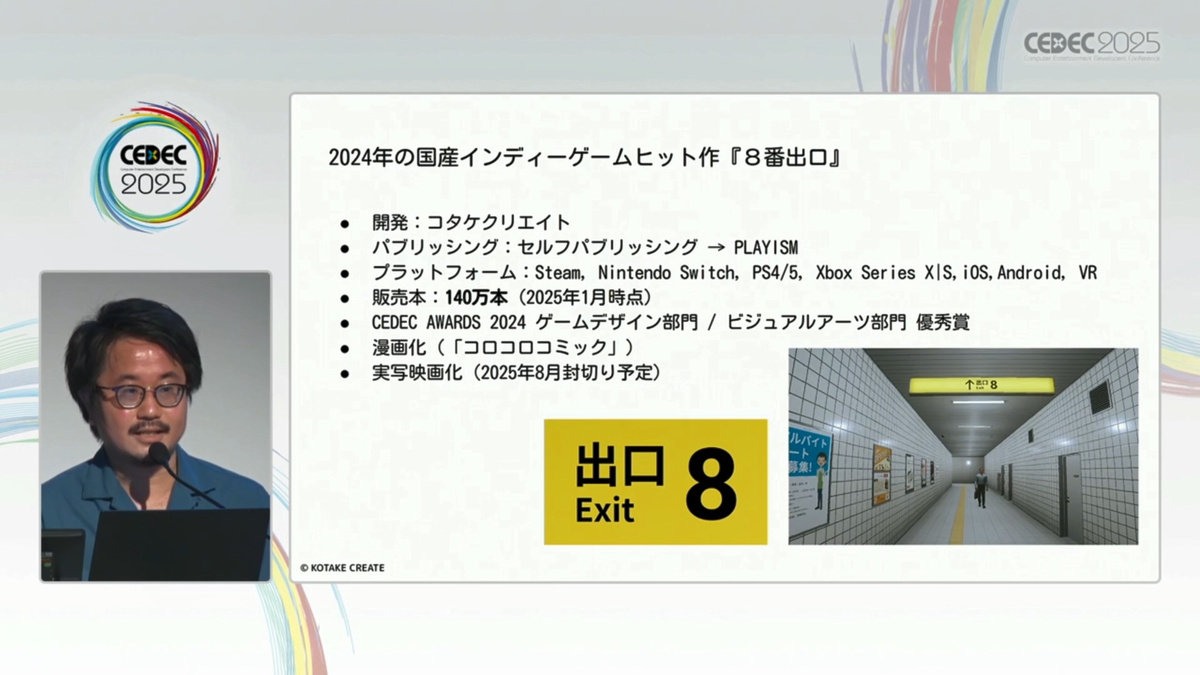

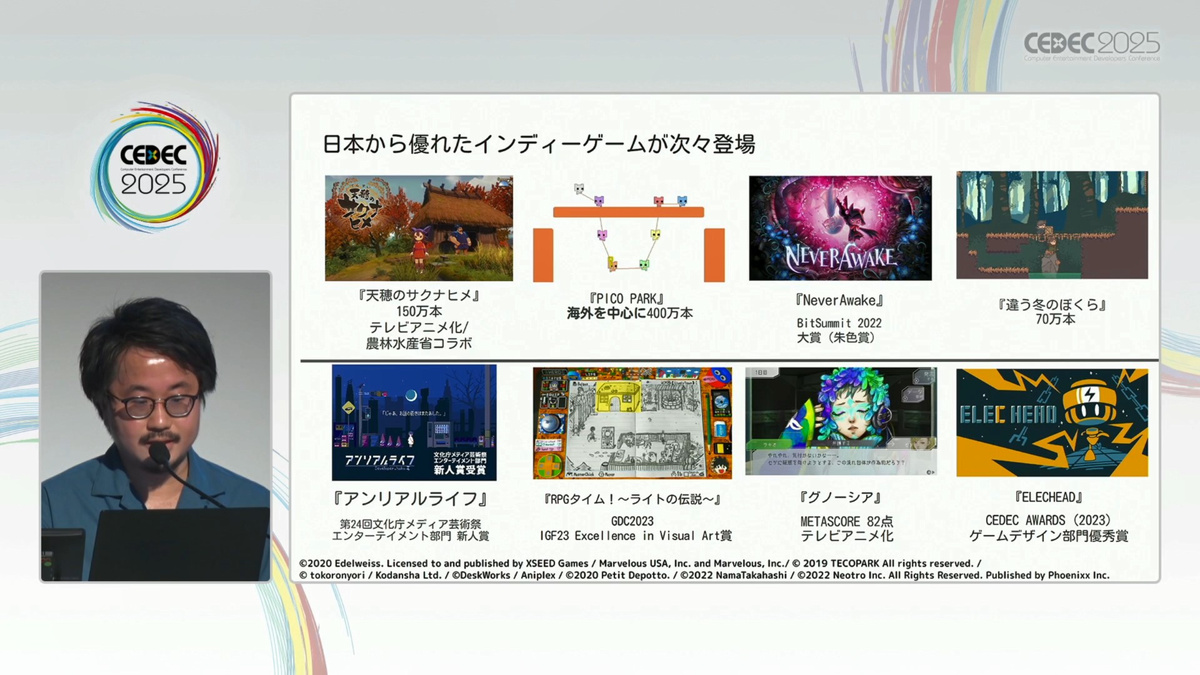

まず一條氏が、近年の日本発のインディーゲームの成功事例 として、Steamでのセルフパブリッシングからスタートし、映画などの他メディアでの展開まで果たした『8番出口 』、インディーゲームとして今年最大級の注目を集める『都市伝説解体センター 』などを挙げました。

こうしたインディーゲームの一部は海外市場でも注目を集めるようになっており、世界最大級のゲーム開発者向けカンファレンス「GDC」でも注目されているといいます 。

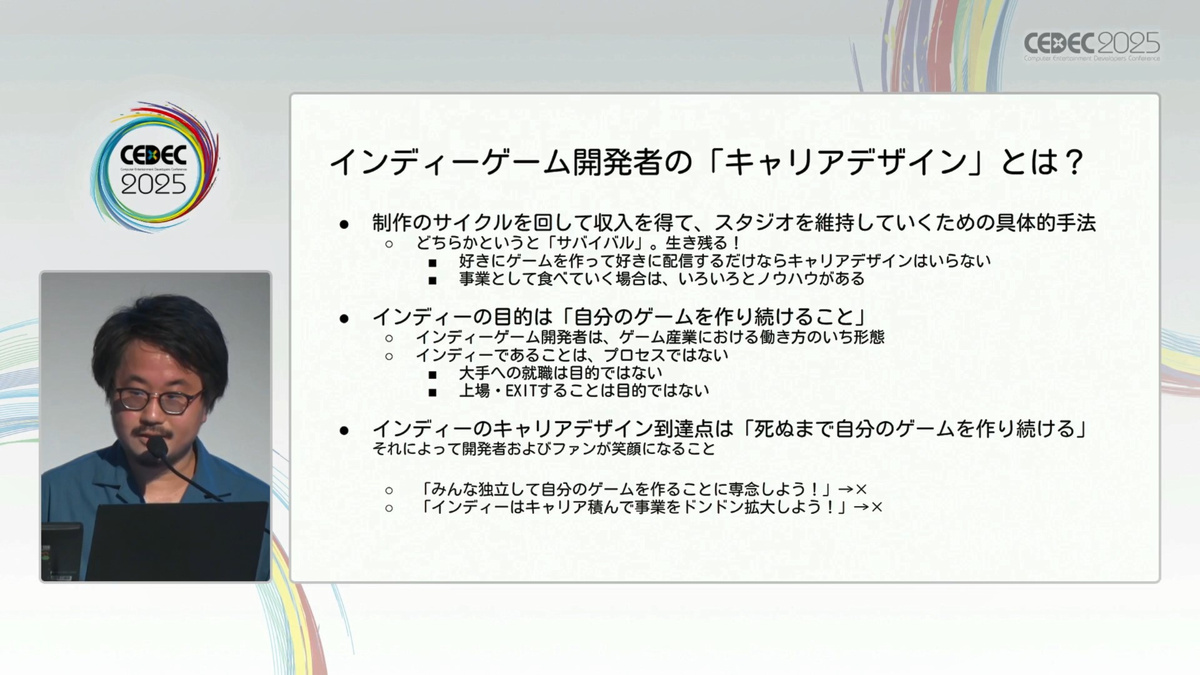

本講演のテーマであるインディーゲーム開発者の「キャリアデザイン」 について、新井氏と一條氏はどのように考えているのでしょうか。

マンガ『デベロッパーズ』の制作に際し1年以上にわたってインディーゲーム開発者について取材を重ねた新井氏は、「インディーゲーム開発者はマンガ家と似ている」 と感じたと言います。そのマンガ家のキャリアとは、新人賞獲得を目指すところから始まり、読み切りの掲載、人気が出れば連載といった段階を経るものです。キャリアアップしたからといって、どこかの出版社に所属するという訳ではないところも似ていると新井氏。

一條氏はインディーゲーム開発者にとっての「キャリアデザイン」は「自分の生き方や働き方について具体的に構想し計画を立てること」 だと考えを述べました。インディーゲーム開発の目的はあくまで「自分のゲームを作り続けること」。事業拡大や大手企業への就職ではないと一條氏は言います。

一方、ただ好きにゲームを作っていくだけなら「キャリアデザイン」は不要だとも述べています。「自分のゲームを作り続ける」という目的のために、制作のサイクルを回して収入を得て、スタジオを維持していくことがインディーゲーム開発者にとっての「キャリアデザイン」 だと一條氏は述べました。

『デベロッパーズ』登場人物から見るインディーゲーム開発のリアル

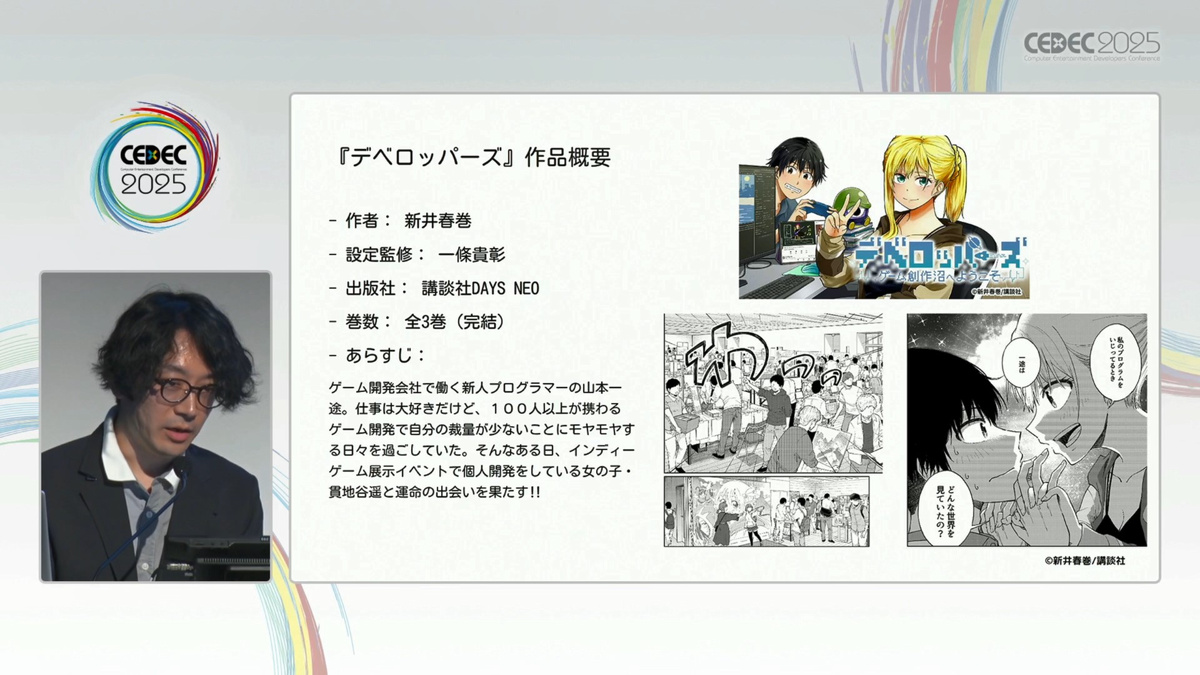

続いて、新井氏は自身が手掛けた『デベロッパーズ』の内容を紹介しました。同作は、大手ゲーム会社の新人プログラマーが自分の裁量の少なさに不満を抱いていたところに、個人開発者の女の子と出会い、インディーゲーム開発の沼にハマっていく物語です。

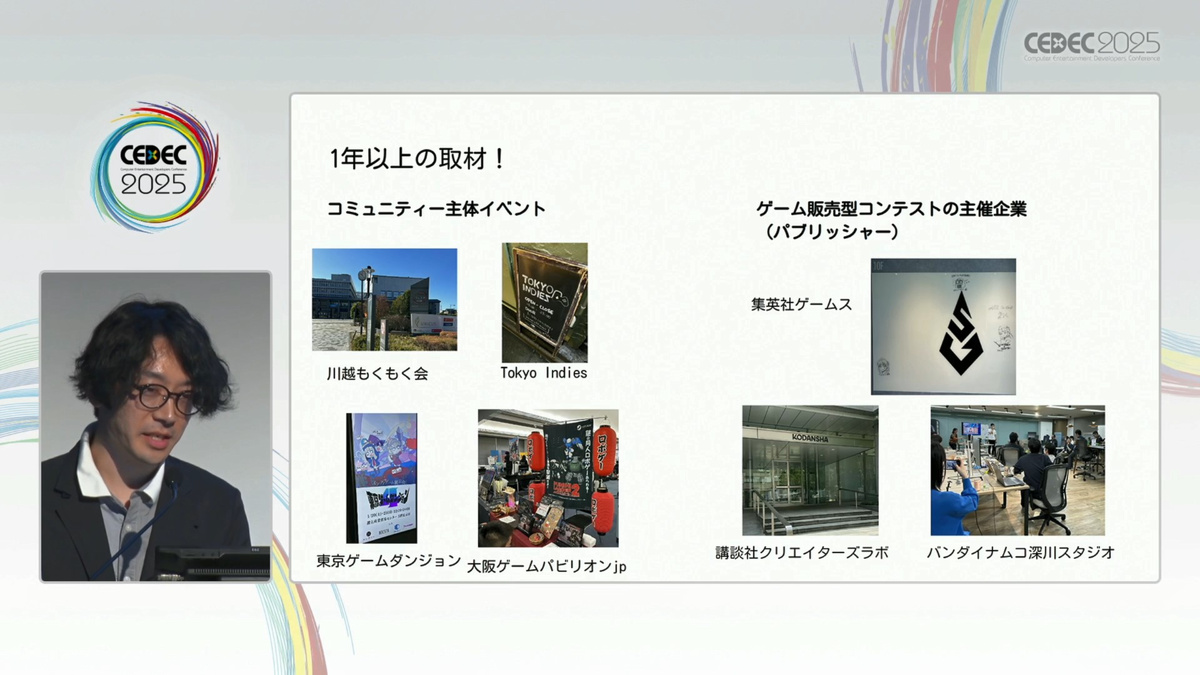

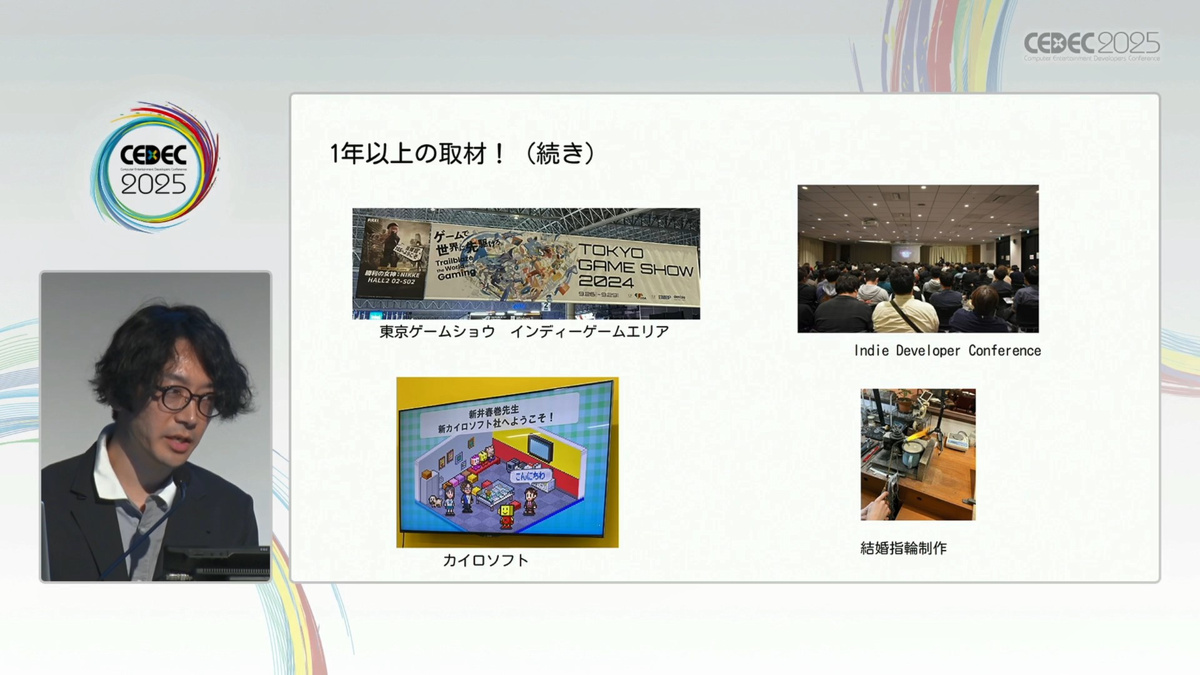

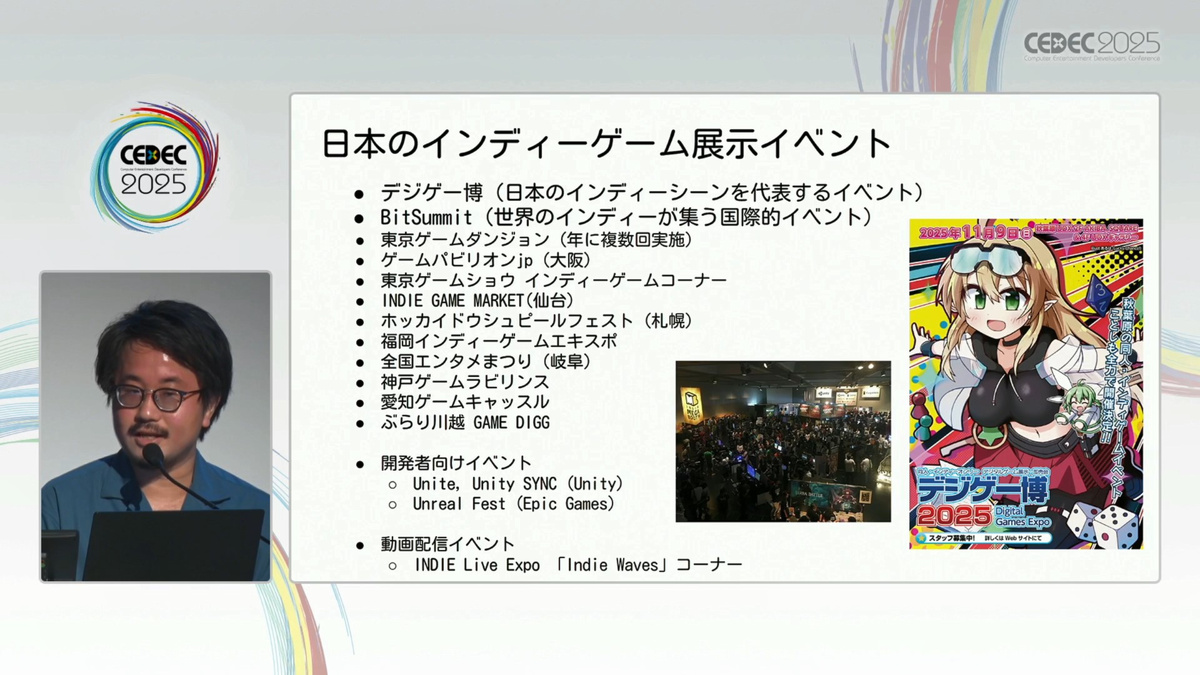

1年以上もの取材を行った新井氏は、コミュニティイベントである「川越もくもく会 」や「Tokyo Indies 」、展示イベントである「東京ゲームダンジョン 」、大阪で開かれている「ゲームパビリオンjp 」など、数々のインディーゲーム関連イベントを訪ねたそうです。さらに、集英社ゲームズや講談社ゲームクリエイターズラボ、バンダイナムコスタジオ深川スタジオなど、後述する「ゲーム販売型コンテスト」の主催企業にも足を運びました。

作中では海外で先行している行政や産業の支援なども描かれ、近い将来のインディーゲーム開発者の姿が垣間見えた

『デベロッパーズ』に登場するキャラクターたちは、それらの取材の場で出会った人物を参考に描いているそうです。

山本 一途(主人公)

貫地谷 遥(ヒロイン) 就職するもゲーム開発のため独立。バイトで生計を立てている。なおバイト先の喫茶店のオーナーは元ゲーム開発者

この2人の他にも、「アーティスト活動からゲーム開発に参入した人物」「高校時代から独学でゲーム開発を始めた人物」「大手ゲーム会社で働きながらインディーゲームを作る先輩たち」「パブリッシャーとしてSNS・コミュニティハブ・マーケティングを担当するコミュニティマネージャー」などの登場人物が紹介されました。

コミュニティマネージャーは、海外のインディーゲーム開発によく見られる役割

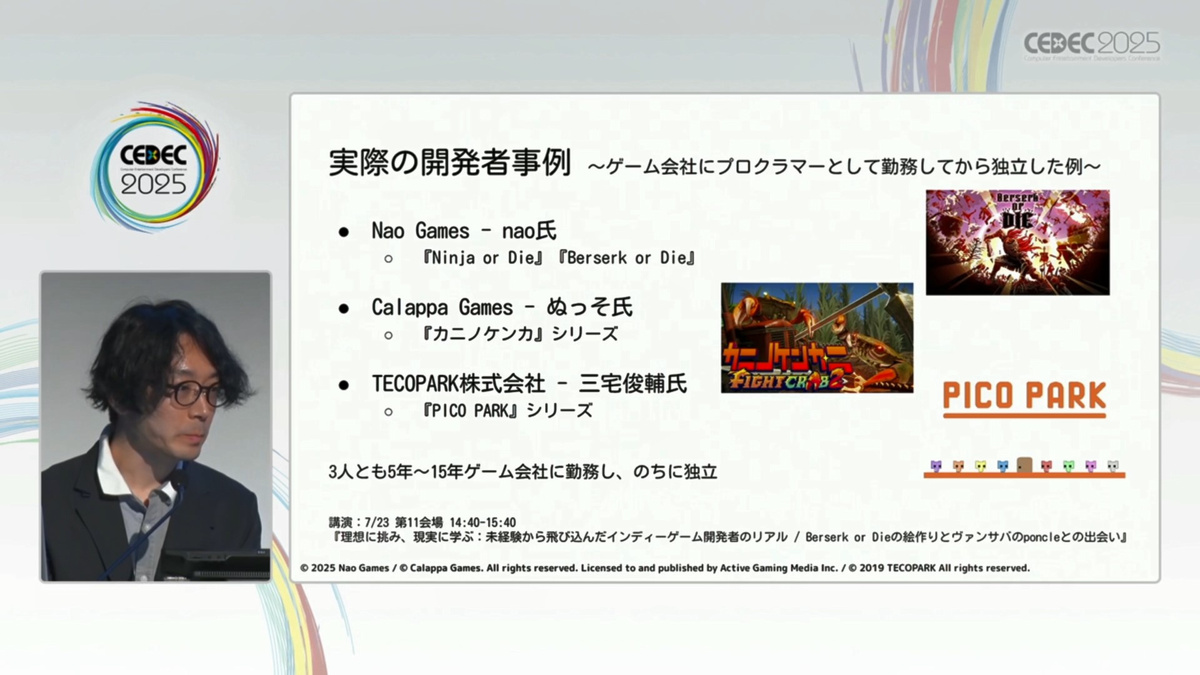

マンガのキャラクターのモデルとなった開発者 続いて、キャラクター作りの参考にした実際の開発者も紹介されました。エンジニア出身の開発者 の例としては、『Ninja or Die: Shadow of the Sun 』『Berserk or Die 』の作者Nao氏、「カニノケンカ 」シリーズのぬっそ氏、「PICO PARK 」シリーズの三宅俊輔氏らを挙げていました。

3人ともゲーム会社に5~15年勤務した後、独立して活動しているインディーゲーム開発者

その他にも、ゲーム会社勤務のアーティスト、フリーランスのコンセプトアーティストから転向した例、Webサイト制作会社や雑貨輸入商などゲーム業界以外の他業種から参入した例、ゲーム会社に所属したまま制作する例、学生時代から個人制作を続けた例なども紹介。

一條氏は、活躍する開発者に共通するものは「コツコツ開発し、イベント等に出展したこと」 と、作品を作ることがまず第一歩だと強調しました。

インディーゲーム開発のキャリアデザインを「解明」

次は『デベロッパーズ』のストーリーの例も紹介しながらインディーゲーム開発者のキャリアデザインを紐解きます。

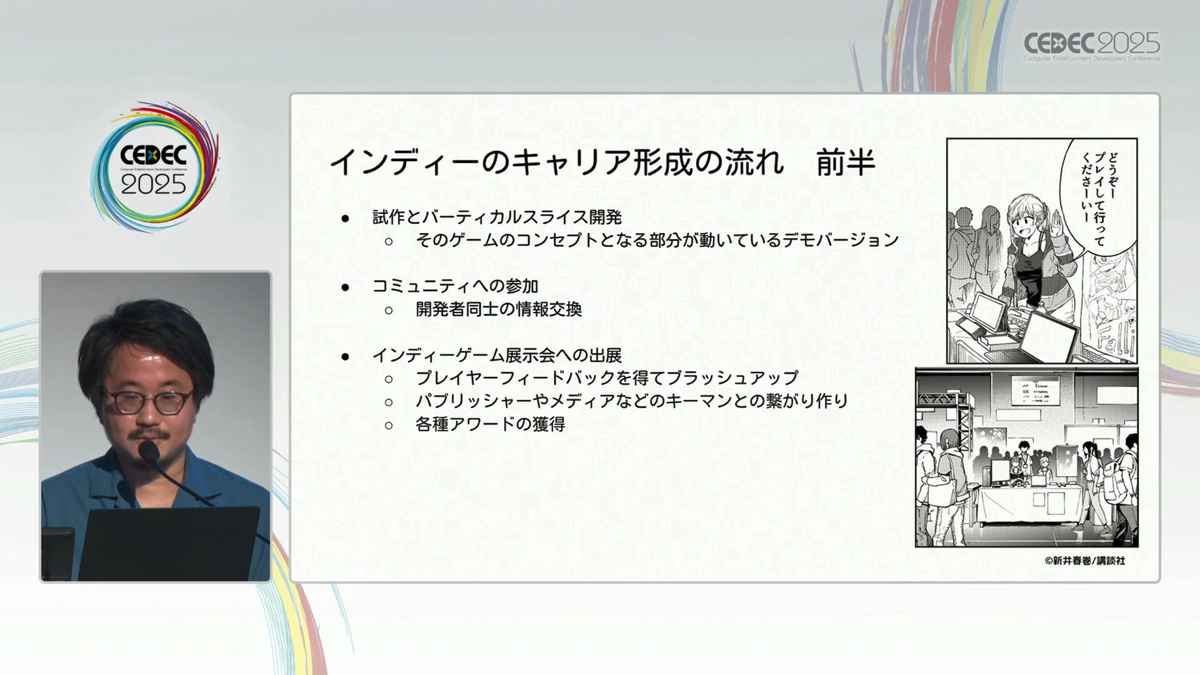

作品そして開発者自身を知ってもらうために足を運ぶ、前半のキャリア形成 キャリア形成の「前半」の活動は、主にデモバージョンの制作とコミュニティへの参加が中心となるそうです。

まず挙げられたのは、コンセプトが分かるデモバージョンを作成する「バーティカルスライス開発」 です。この時点からパブリッシャーへのプレゼンテーションや契約を意識するのが望ましいとのこと。新井氏は、この工程をマンガ家が編集者に見せて制作や連載の可否を判断してもらう「ネーム作り」に似ている と感じたそうです。

続いて重要となるのが「コミュニティへの参加」 です。「Tokyo Indies」や「KYOTO PLAYROOM 」といった開発者の交流イベントでの人脈作りやテストプレイ、技術に関する情報交換。合宿のように集まって開発を行うもくもく会。さらには「Unityゲーム開発者ギルド 」などのオンラインコミュニティが、キャリア形成の土台になるとのこと。

新井氏が一條氏と出会った「Tokyo Indies」は、いい場だと感じたため作中でもそのまま描いたとのこと

また一條氏自身が関わるコミュニティイベントとして「Indie Developers Conference 」を紹介。こちらは「インディーゲーム版のCEDEC(※) 」のようなカンファレンスと位置づけているそうで、昨年はインディーゲーム開発者が知っておくべき契約の落とし穴を扱った講演や若手ゲーム開発者を集めた対談を実施していたことを伝えました。※ 国内最大規模のゲーム技術カンファレンス

こうした活動と並行して、国内外で多数開催される「展示会への出展」 も重要です。作品を多くの人に知ってもらい、賞を獲得するための重要な機会だからです。

ゲームを磨き上げ、スタジオの独立やパブリッシャー契約を目指す、キャリア形成の後半 続いて、キャリア形成の「後半」段階として、インキュベーションプログラムへの参加、パブリッシャーとの契約交渉、 販売型コンテストの参加などの項目が挙げられました。

インキュベーションプログラム は、独立してスタジオとして活動していくための知見が得られるプログラムです。パブリッシャーや投資家の獲得に向けた支援、契約法務やマーケティングなどの知見が提供されます。

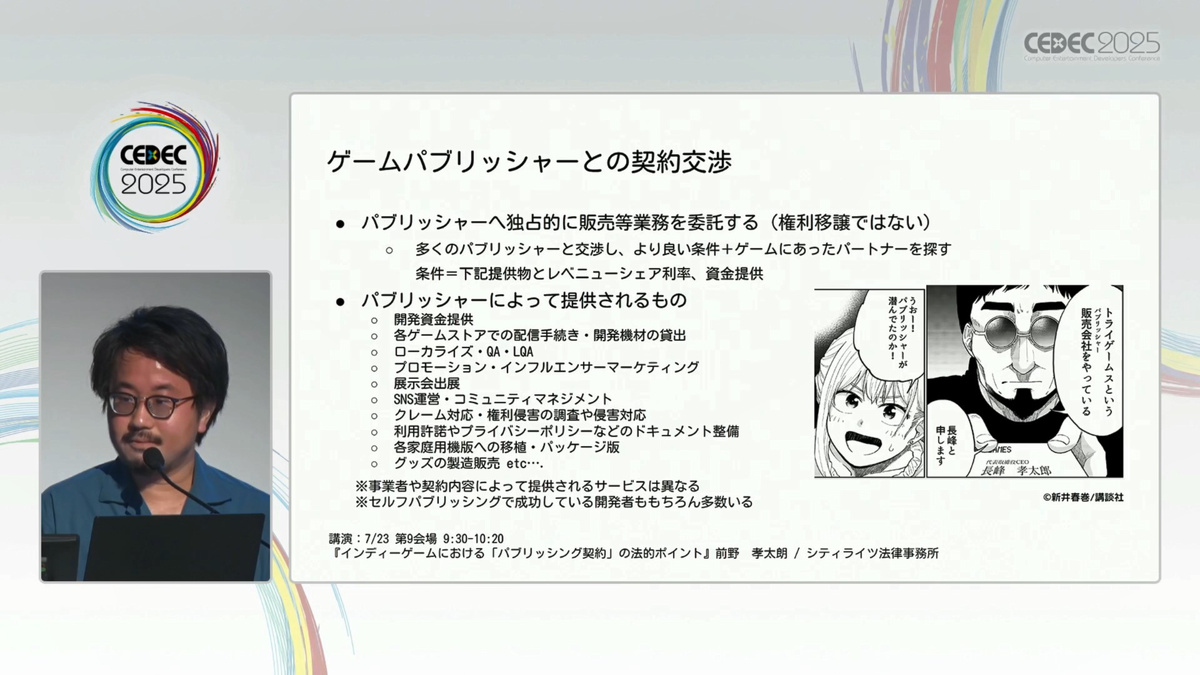

パブリッシャー とは宣伝・販売など、ゲームを販売するにあたってのさまざまな仕事を担当する会社です。開発資金の提供、ゲームストアでの配信手続き、ローカライズ、QAなど、多岐にわたる業務を引き受ける代わりに、デベロッパーと売上を分配して収益を得ます。必ずしも契約する必要はありませんが、開発者にとってメリットが大きいことも事実。

「Steamで500本以上売れているゲームの7割は、パブリッシャーが関わっています」と一條氏

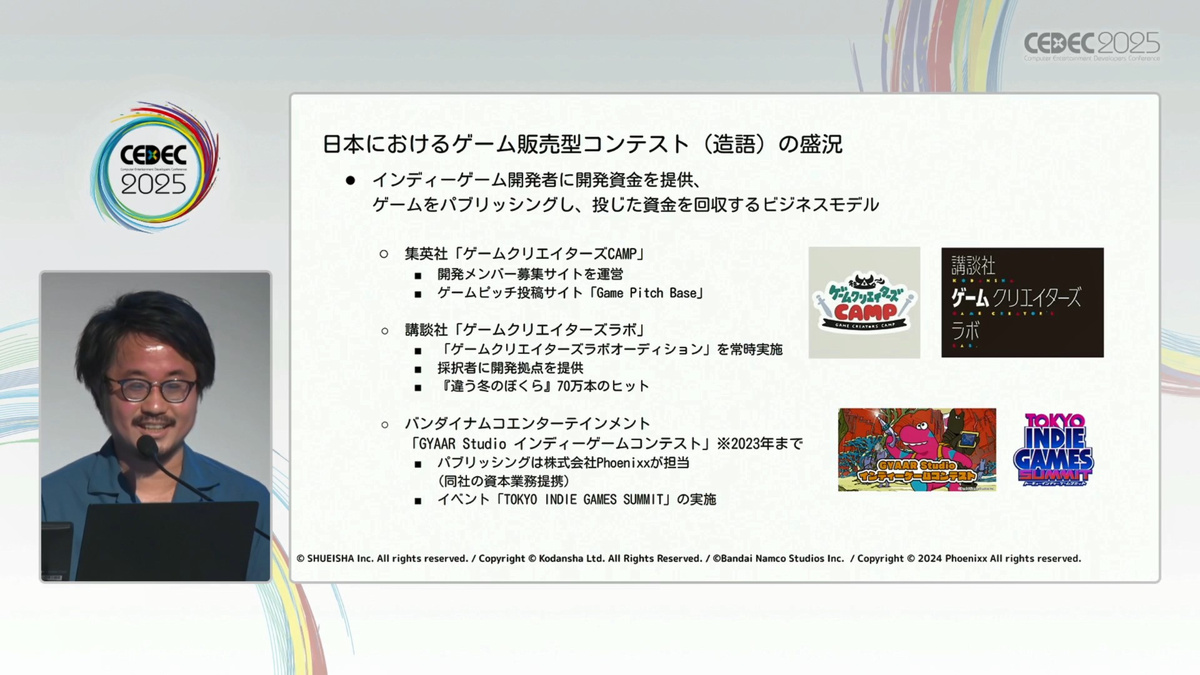

一條氏の造語である「ゲーム販売型コンテスト」 とは、集英社や講談社、GYAAR Studioなどが主催する取り組み。コンテストで受賞した作品に開発資金を提供し、パブリッシングを行うというものです。

そしてリリースから継続的なタイトル運営については、「通常のゲーム会社さんと同じ」ということで、簡単に触れるのみに留めた一條氏。

一般のゲーム会社との違いとして、インディーゲーム開発者の周囲には先輩的な存在がいないこと、R&D(研究開発)部門がないこと が挙げられました。そのため必要なキャリアデザインや知見が大きく異なるそうです。

マンガのストーリーから見るインディーゲーム開発者の課題

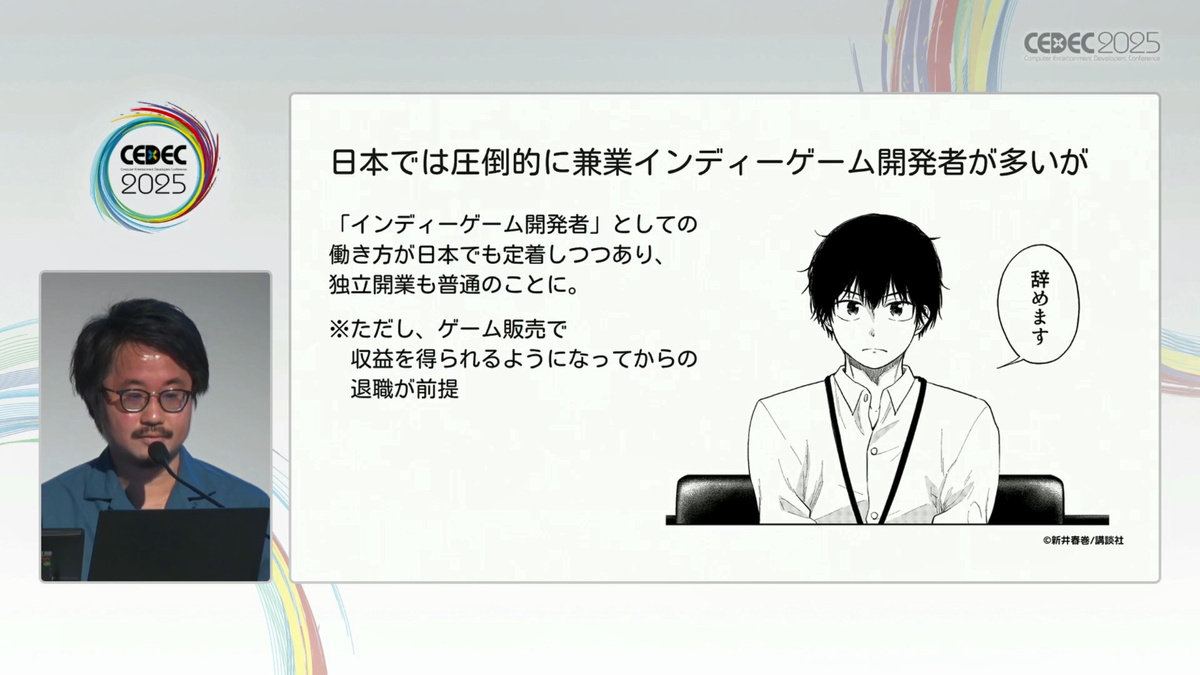

次に一條氏は、日本のインディーゲーム開発の課題 を伝えました。まず、日本では独立事業者となる心理的ハードルが高い という課題があります。これに対し一條氏は「法人は創作を続けるための道具でしかない」とし、プラットフォーマーやパブリッシャーとの契約や、各種助成金の申請に必要になることが多いため、必要であれば法人化を検討するよう勧めました。

株式会社は約22万円、合同会社なら約10万円で作れる

もちろん無計画に会社を辞めるのは危険であり、ゲーム販売で収益を得られるようになってからの退職が前提 とのこと。一條氏自身も独立後、以前所属していた会社から仕事を請け負うなどして、収入のバランスを取っていたといいます。

そしてインディーゲームの世界では、情報商材業者やIP転用業者、企業によるアイデアの盗用、パブリッシャーとのトラブル、個人開発者へのSNSでの嫌がらせといったトラブル も発生していると述べます。

『デベロッパーズ』にも、自称プロデューサーによる被害のエピソードが盛り込まれています。このキャラクターは、有名IPやインフルエンサーとのコネを使いつつ、彼らのアイデアを取り入れたゲームにすることを開発者に依頼します。そのうちに、いつのまにか自分たちの作品が「外注案件」になっていくという構造です。

これはあくまでフィクションとしての極端な例ですが、こうした人物とのコミュニケーションや契約上のトラブルによって、作品作りが困難になったり、チームがうまくいかなくなることも起きているそうです。

インディーゲーム開発者を支える業界の動き

続いて一條氏は、インディーゲーム開発者向けのインキュベーションプログラム を紹介しました。これはパブリッシャーや投資家の獲得、そのための契約・法務・マーケティングなどの知見提供などを行ない、独立運営を支援するものです。産官学連携のものや、インディーゲームに関わった当事者たちがサポートメンターを行うものもあります。

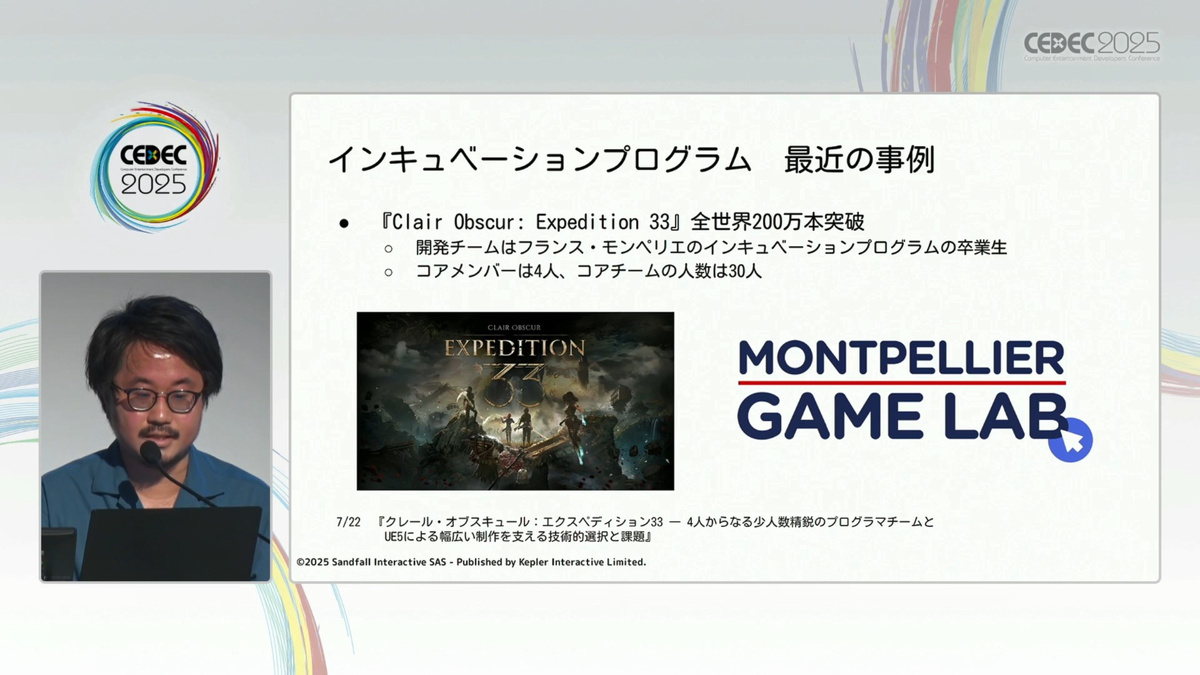

世界での成功事例として、スウェーデンの「SWEDEN GAME ARENA 」から生まれた『Valheim 』、そしてフランス・モンペリエのインキュベーションプログラムの卒業生が手掛けた『Clair Obscur: Expedition 33 』が紹介されました。

日本のインキュベーションプログラム「iGi indie Game incubator (以下、iGi)」は、5年間で合計28チームを支援。このインキュベーションプログラムにパブリッシングは含まれておらず、あくまでスタジオを持続可能にする支援や、パブリッシャー・投資家への橋渡し役を担っています。『8番出口』を手掛けたKOTAKE CREATE氏など、有名作品の開発者を輩出しています。

「iGi」には一條氏も協力。無償で行われる社会貢献型のプログラムだ

また経済産業省もアクセラレーションプログラム「創風 」を2024年からスタート させました。支援金の上限は500万円、メンタリング期間は9か月間です。海外パブリッシャーやファンド・投資家もメンターとして参加するのが特徴です。

「創風」は「iGi」よりもグローバルな視点で支援する取り組みとのこと

そのほか、文化庁の「メディア芸術クリエイター育成支援事業 」など行政や業界団体による支援についても簡単に紹介がなされました。

ゲーム開発会社はインディーゲーム開発者とどうつきあっていくべきか

大手のゲーム開発会社がインディーゲーム開発者と良好な関係を築くための指針の前に、まずは「禁止事項」が挙げられました。

アドバイス 新しい開発者コミュニティの創設 既に多数のコミュニティが存在するため、既存のコミュニティに協力していくのが望ましい。また、開発者の実情を知らずにやろうとするとチグハグになる可能性がある開発委託・自社IP制作の依頼 自分のゲームを作るために独立した開発者は、他社のプロジェクトに時間を割くことを望まないため

両者の思惑のすれ違いの例として、ゲームファン向けのDiscordコミュニティ施策 を挙げました。インディーゲームと大手企業とでコミュニティとの関わり方が異なることがあるためです。

一方で、インディーゲーム開発者側から大手ゲーム開発会社へ期待していることもあるそうです。

開発ノウハウの交流 副業禁止の緩和 プロジェクトに投資を行う事業会社やファンドの登場 (※) を持つものの、ゲーム以外や大型スタジオへの投資に傾きがち

※ コーポレートベンチャーキャピタル。事業会社が社外の新興企業などに投資する活動組織のこと

インディーゲームに向けた(事業としての)開発協力例。『Algolemeth』では古代祐三氏がBGMを担当、『天穂のサクナヒメ』では3D背景モデル制作等にジェムドロップが協力

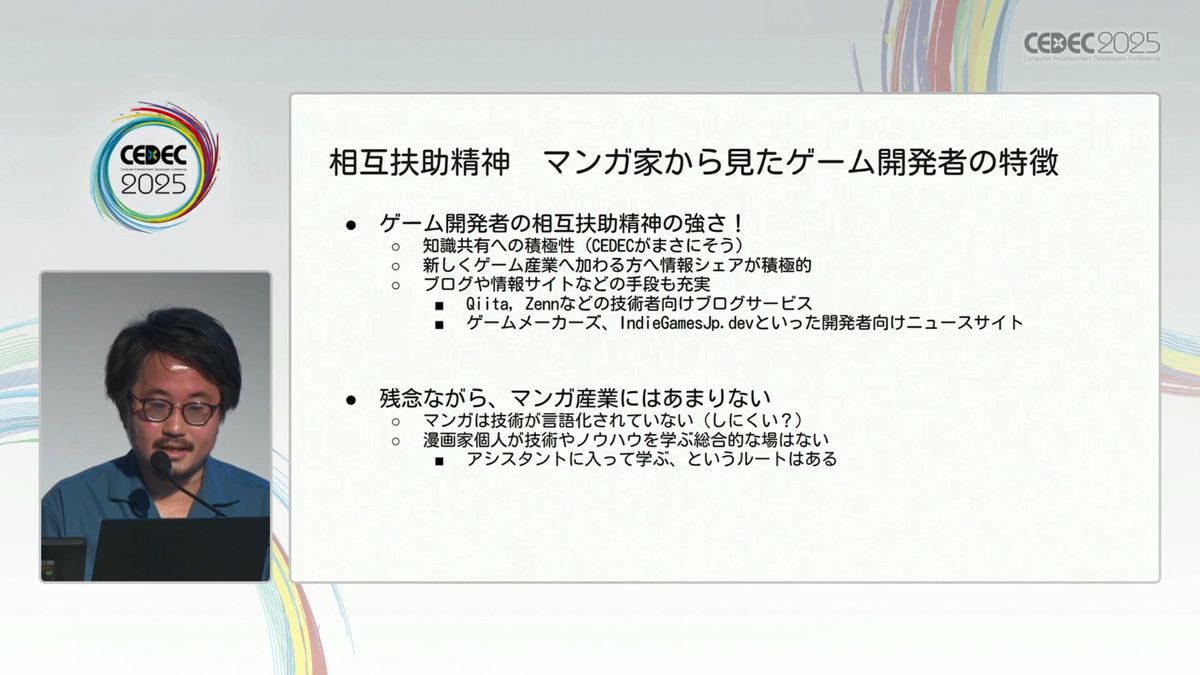

こうしたゲーム開発者の相互扶助精神について新井氏は「ゲーム開発者は情報共有が積極的で、うらやましく感じる」 とのこと。マンガ業界ではソフトの使い方の技術、編集部や読者に関する情報が手に入りにくく、自力で調べるしかない状況といいます。一條氏も、技術者・開発者向けのブログやメディアで最新技術・知見のやりとりが活発であることを挙げ、交流しつつ協力しあえるのがインディーゲームの良い所だと語りました。

インディーゲーム開発者には特有のキャリアがあり、事業と制作を続けていくためのキャリアデザインが存在します。活躍する開発者の出自はさまざまですが、「イベント出展」「アワードの獲得」「支援事業活用」といった、作品作りのサイクルの一部は共通するところもあります。

こうしたキャリアデザインやサイクルが広く知られることは、多くの人が同じ失敗を繰り返さないこと、そしてインディーゲームが更に発展することへつながる と期待されます。そして何よりも大事なのは「作品を作ること」。一條氏はそのために必要に応じて外部のリソースの活用も考慮してほしいと語り、本セッションを締めくくりました。

『デベロッパーズ~ゲーム創作沼へようこそ~』ヤンマガWeb 「iGi indie Game incubator」公式サイト マンガ家が1年間取材して解明した、インディーゲーム開発者のキャリアデザイン ‐CEDEC2025

ゲームメディアや、劇場アニメのプログラム(いわゆるパンフレット)などに関わるようになり四半世紀。「クリエイターがどのように考え、作品を作っているのか」はつねに大きな関心事です。

インディゲームの文化的側面や、クラウドやAIなどゲーム周辺の技術にも興味アリ。