自己紹介

本連載は「ゲーム開発の完走率の低さ」に目を向け、「どうすればゲームを完成させることができるのか?」についてみなさまと一緒に考える機会にしたいと思います。

アイデアだけで止まってしまう、最後まで形にできない——そんな悩みこそ、「考えて、書いて、試す」プロセスを繰り返すことが大切です。

実際に手を動かすことで、思考が整理され、次に進む道が見えてきます。完走する力はセンスではなく、訓練で身につけるもの。ここでのワークが、その一歩になります。

個人でもゲームを作る環境が整ってきた現代だからこそ、ひとつでも多くのゲームをこの世に誕生させて、ゲーム業界を盛り上げましょう!

失敗率 90%の現実と3つのボトルネック

今は「ゲームは誰でも作れる時代」と言われます。

Unityやアンリアルエンジンなど、商用利用も可能なゲームエンジンが「無料」で使えるようになったことで、個人開発のハードルは劇的に下がりました。また、Steamやitch.io、スマホアプリストアなどのゲームを公開する手段も多様でストア配信にもほとんどコストがかかりません。

個人でゲーム開発をして販売できる夢のある時代。新しく個性的なゲームがどんどん登場することは素晴らしいことです。

ところが、完成まで漕ぎ着けるプロジェクトはわずか 10 % 程度しかありません。

GDC(Game Developers Conference。世界各国のゲーム開発者を中心としたカンファレンス)にて発表されているレポートなどを見ても、「いかにゲームを完成させることが難しいか」がよくわかります。

こうして見ると、ゲームプロジェクトの完走がいかに難しいことなのか分かります。「面白いアイデアを思いついた!」と開発に乗り出しても、途中で挫折してしまうというわけです。

そして、私が実際にゲーム業界で見てきた「ゲームの企画からリリースに至らない確率」も同様で、さらにプロの世界では売上も求められますから、挙がった10本の企画の中で、リリースを迎えたゲームが1本……なんてこともザラにあります。

つまり、10本に1本しかゲームというものはこの世に生まれることもできないという実態があるわけです。これはなんとも厳しい現実です。

“完走率10%” の壁を越えられない 3つのボトルネック

個人ゲーム開発者が “完走率10%” の壁を越えられない理由は、大きく 3つのボトルネック に収束すると考えられます。

それは、方向性の迷子・リソースの枯渇・モチベーションの低下の3つです。

| ボトルネック |

具体的症状 |

| 方向性の迷子 |

✔ ターゲットが途中で変わる

✔ コア体験が定義されていない |

| リソースの枯渇 |

✔ 工数見積もりが甘い

✔ 技術的ハードルに詰まる |

| モチベーションの低下 |

✔ “なんのため” が薄れ熱量ダウン

✔ チーム内温度差で離脱者続出 |

ゲームを作っていると「果たしてコレは面白いのか?」と迷うことがあります。仕様通りに作っているんだけど「面白くない気がする」。あるいは、当初のコア体験が途中から変わって、全く別のゲームになったり。こういったことは、ゲームを開発した方なら一度は経験したことがあるのではないでしょうか。

また、リソースが足りなくて作りたいものが作れないこともあります。想定してた工数が大幅に膨れ上がったり、作れると思ってたけれども難易度が高かったり……など。いくら厳格な締め切りのない個人開発と言っても、実現できないものを追い求めることは難しいものです。

そして、最大の課題となるかもしれないのがモチベーションです。何のために作っているかわからなくなってくる、他のゲームを見てると隣の芝生は青い、チーム内での認識にズレや摩擦が生じる……その結果、開発の気持ちが薄れて、挫折してしまう。

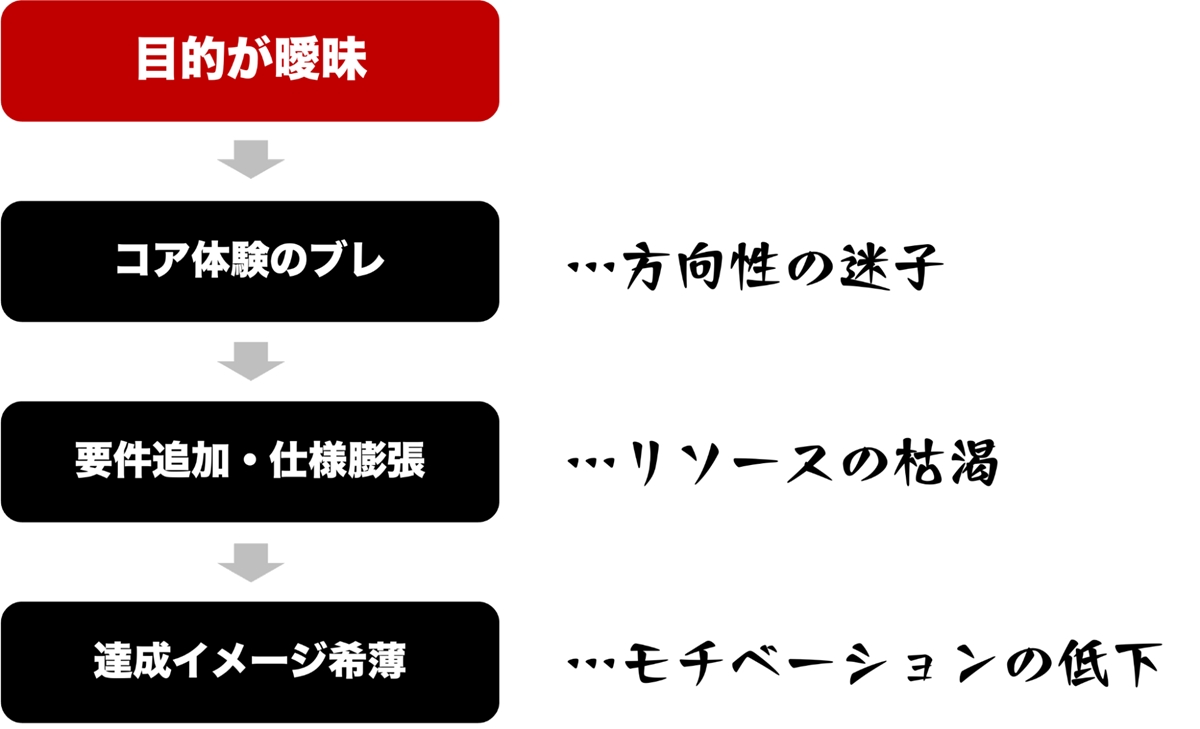

しかも、この3つは互いに連鎖して、雪だるま式に頓挫してしまう確率を高めてしまいます。そのすべてのはじまりに “目的の喪失”があります。

では、そのメカニズムを分解していきましょう。

「目的」が無ければ、進むべき方向も分からない

プロジェクトを旅に例えるなら、「目的」は旅の行き先です。

「どこに到達したいか」「その地で何がしたいか」が決まっていなければ、「どう進めば良いか」もわかりませんし、「進むためのモチベーション」もやがて消えていきます。

つまり、いくら GPS(=タスク管理ツール)や燃料(=予算)を積んでも、逆方向へ進んでしまう危険があるということです。

このように、目的が不在の状態であれば、どこかで迷う、つまずく、止まってしまうことになってしまうのです。

目的が曖昧なことにより方向性や面白さの目指す先がわからなくなってくる、そしてあれやこれやと要件や仕様が増えてしまいリソースが枯渇してしまい、やがて達成するイメージを持てずにモチベーションが下がってしまう、その結果プロジェクトが中止になってしまうという連鎖です。

情熱は確信に伴う――強い目的を持つメリット

逆に、強い目的をしっかり握ることができれば、挫折しそうな瞬間でも軌道修正することができます。

- 意思決定の強さ

“このアイデアは目的達成に近づくか?” で迷いを瞬時に判断

- 開発範囲の線引き

“今回はここまで” を線引きできる

- 情熱の共有

メンバーが目的に共鳴すれば、熱量が互いのバッテリーになる

ゲームを開発していると、良くも悪くもいろんなアイデアが出てきます。それがゲームの面白さに繋がるものもあれば、ただ余計なものもあります。時には誘惑、時には焦りや嫉妬にかられて仕様を載せたくなるんですよね。その迷いをバッサリ判断するためには、何より強い【目的】の存在が必要になってきます。

また、特に個人規模で開発していると、すべて自分たち次第なので納得いくまで開発を続けてしまいがちですが、スパッと線引きするのも時には必要です。「今回の目的はこれ!」と定まっていれば、その判断もできるというわけです。

「情熱は確信に伴う」という、私がゲーム開発において私が大切にしている言葉があります。当初の情熱はやがて消えていくものです。そして、そこへ先ほど述べた誘惑や焦りが入り込み、情熱よりも強く作用してしまうんですよね。そんな時に、目的という確信できるものがあれば、何よりの情熱の源になり、心の助けになってくれるわけです。

開発を完走した 10 % のゲームタイトルは“目的→要件→行動” が一直線とも言えます。逆に言えば、道半ばで散る 90 % はここが折れてしまっているのです。

ケーススタディ:目的が弱かった企画の末路

ここで、実際に開発中止に追い込まれた事例を見ていきましょう。このプロジェクトで、先ほど述べた“目的→要件→行動”がどのように扱われ、結果、何が起きたのかに注目してみてください。

『エーペックスレジェンズ』のように、マルチプレイで遊べて、競技性が強く、また没入性の高い世界観とストーリーテリングを両立させる!と掲げて開発がスタートしたプロジェクトです。

事例:『Fight at First Site(仮)』――マルチプレイ × 競技性 × ドラマ

出会ったら即バトル!

スキルを使いこなして勝利を掴め!

歴史上のキャラクターたちの壮絶なドラマに酔いしれろ!

歴史上のさまざまなキャラクターを使って、フィールド上で出会ったらバトルして勝利を目指すバトロワ系のゲームです。戦闘はキャラクターごとに用意されたスキルを駆使して行います。

企画を聞くと面白そうなゲームです。では、どのような開発経緯だったかを見てみましょう。

| フェーズ |

目的の薄さが招いた現象 |

| 企画初期 |

「とにかく “熱い対戦” にしたい」というふわっとしたヴィジョン。

ターゲットも “広くライト層” とぼやけている。 |

| 仕様確定 |

物語要素を追加→2D→3D へ転換→ボイス実装……と 実装内容が拡大。 |

| 開発中盤 |

必須アセット未完成、UI 手付かず。

クリエイティブやサウンドなどの外注費も増える。

工数300%超過。 |

| 終盤延期 |

“面白さの核” が不明でプレイテストで失速。

モチベーションが急降下。 |

| 1年後 |

開発スタッフが離脱、開発停止。

プロジェクト中止。 |

このように、なんとも悲しい終わり方をしてしまったわけですが、後日、開発事情をインタビューすると、開発リーダーは「盛れば盛るほど面白いと誤解していました」と語っています。

このケースのように、ベンチマークとするゲームタイトルがある場合、「このゲームに勝たなければ」という気持ちが芽生えてくるものです。気持ちとしては理解できますが、「ベンチマークとするゲームに勝つ」というのが本来の目的ではなかったはずです。

「他のゲームを参考にしていたら、実装しないといけない仕様が増えていきました。最初は2Dで作るつもりだったんですが、やっぱり3Dがいいよなとか、ボイスがないとキャラクター出せないよなとか。完全に迷走してしまいました」と語る開発リーダー。当初のヴィジョンすら途中で見失っていたそうです。

肝心要のバトルでも「剣と魔法と銃を並立できない」「キャラクターごとの性能の違いを出せない」と、実装面での悩みが尽きなかったとのこと。

「とにかく熱い対戦にしたい」というヴィジョン自体はあったわけですから、その想いを貫けなかったのは悔しかったと思います。

プロジェクトを走り切るために必要だったのはなんだったのか

ヴィジョンを現実に描く、つまり実現させるためには、ただの空想や妄想で終わらないようにするための指針が必要であり、そのためには、これまでお話ししてきた「目的」が必要です。目的とはズバリ「誰の/何を/どう変えるか」です。

最初からしっかりと目的を握れていれば、企画段階でコストの浪費を防げた と言えます。

途中から変更したり、足そうとした仕様のあれこれは実は全く必要でなかったかもしれない。逆に本当に必要だった仕様があったかもしれない。そもそも「とにかく熱い対戦にしたい」というヴィジョンそのものが、一番開発の足かせになっていたのかもしれない。

そう考えると、いかに【目的】が重要で、開発そのものを決定づけるものであるかを理解してもらえるかと思います。

実践編:【目的】を 1 文で定義してみよう

目的が大事なのはわかりましたが、どうやって作れば良いのでしょうか?

途中で挫折しない目的を作りたいです

藤井氏

それでは、これまでの話を踏まえ、実際に【目的】を一文で作るワークに取り組んでみましょう

次の3つのステップに従って【目的】を明確化し、プロジェクトの最後まで走り切れる力強いものにしていきましょう。

- フォーマットに則って、仮に目的を定めてみる

- 穴埋め毎に、目的をさらに掘り下げてみる

- チェックリストで確かめる

①フォーマットに則って、仮に目的を定めてみる

「私たちは 【ターゲット】 の 【課題・現状】 を 【どう変えるか】 で解決する」

まずは、このフォーマットの青い部分を穴埋めして、目的をざっくりと決めていきます。

ゲーム開発の目的など考えたことがないので、難しく感じます。自分が楽しい、作りたいから作るではダメなのでしょうか?

藤井氏

それで間違ってないですよ!

目的づくりは「《不》に対しての解決」になっているかが重要です。「不」というのは、不足や不満のこと。その「不」に対して、作ろうとするゲームがどのような解決をするのか言語化してみましょう。

なるほど!

「このゲームを作ることで今までのゲームのこういう不満を解消する!」という観点でまとめてみます。

完成例

- 私たちは 【海外インディー JRPG ファン】 の 【終盤まで単調になりがち】という不満を 【可変パーティー × 即時ジョブチェンジ】 で解決する

- 私たちは【シングルプレイのカードゲームに飽きたユーザー】の【運ゲー感が強すぎて戦略性が薄い】という不満を、【ターンごとに選択と構築が問われる選択型成長 × 再挑戦型スコアシステム】で解決する

- 私たちは【一人用パズルに飽きたプレイヤー】の【勝ち負けのドキドキ感がない】という不満を【“連鎖・妨害・スキル使用”が同時進行するPvPパズルバトル】で解決する

藤井氏

余力のある人は「これ、別に作らなくても他にあるよね?」というツッコミに耐えられるかどうかもチェックしてみてください。

決して揺るがない図太い大黒柱を築き上げるイメージです。

②穴埋め毎に、目的をさらに掘り下げてみる

アドバイスを得て穴埋めをやってみましたが、本当にこれを【目的】としていいのか確信が持てません……

藤井氏

それでは、ステップ毎に穴埋めした内容で本当にいいのか、整理してみましょう。

【目的】の説得力も増しますよ!

【ターゲット】は限定的に絞りこむ

「私たちは 【ターゲット】 の 【課題・現状】 を 【どう変えるか】 で解決する」

【ターゲット】はついつい設定しがちな性別や年齢よりも熱量と課題を切り口にしましょう。性別や年齢だけではボンヤリしてしまうターゲット像を、明確に絞ることで解像度が高まります。

藤井氏

仮に20代の男性と設定したとして、20代の男性の趣味趣向もさまざまです。それだと、あまりにも広すぎるので限定的なターゲット像にグッと絞るくらいで構いません。それぐらいターゲット像を明確にしておかないと、彼らが抱える不足感や不満感を特定できないからです。

例えば「20代男性のヘビメタ好き」とかでしょうか。でも、こんなにニッチにしても大丈夫なんですか?

藤井氏

多くの人に満足してもらおうとすると、要件や仕様が増えてしまい、挫折する確率もあがります。

そもそも特定のターゲットに刺さらないゲームは、多くの人にも刺さらないですし、ターゲットに刺さったゲームは、やがてSNSや口コミを通して多くの人にも届くものです。

【課題・現状】は不/欲求を言語化する

「私たちは 【ターゲット】 の 【課題・現状】 を 【どう変えるか】 で解決する」

【課題・現状】はターゲットが抱える「不」を「○○が足りない」「○○が不満」という形で書き出していきましょう。

あまり神経質にならず、思いつく限りどんどん書き出していくのが良いですね。ここで出し切っておく方が途中で挫折しづらくなります。

「ヘビメタが足りない」「戦闘にBPMが足りない」……

藤井氏

不足に対しての解決で書き出せていますね。

ただし、この場合、誰も求めていないものになってしまう場合もあるんです……。

「まだこの世にないゲームジャンルを作る」というのは不足に対してのアプローチですが、「なぜまだ生まれていないのか?」あるいは「なぜ普及していないのか」も考えてみましょう。

そう言われてみると、戦闘中もずっと高速のヘビメタが流れていたらコマンド選択が落ち着きませんね。

いい目的ではなかったということでしょうか?

藤井氏

そもそもヘビメタをゲームに使いたかった理由は何でしょうか? 不満に対しての解決になっていれば、より強い軸となります。

不満は、現状の中で生まれている感情なので、解決すると納得は得られやすいです。

ただ、ゲームジャンルやゲームシステムにおいては、ゲームで生まれる不満がゲーム性でもある場合もあります。冷静に判断しましょう。

ヘビメタから得られる爽快感をゲームに取り入れたかったのですが、ゲーム性によってはストレスになりそうです。コマンド選択制のバトルは止めて、BGMに合わせて攻撃が強化されるほうがいいかも……?

藤井氏

その調子です。

こうして出てきた中から最終的に「解決する不満を1つだけに絞ると?」と自問すると鋭さが増します。対象を絞り込みましょう。

ある種、覚悟を決める瞬間でもありますね。

【どう変えるか?】はゲームならではの強みを示す

「私たちは 【ターゲット】 の 【課題・現状】 を 【どう変えるか】 で解決する」

【どう変えるか?】は「他のゲームとの違い」や「《不》に対しての解決アイデア」が自分たちの強みによって解決されるのが理想です。

強みとは得意なことです。アクションゲームが得意ではないのにアクション性で解決するというのは、いくらなんでも無謀ですよね。

藤井氏

強みは、得意なゲームジャンルやゲームシステム、グラフィックやアート、世界観設計やストーリーテリングなど、自信を持って提供できるものはすべて対象となります。

強みの基準は「そのことについて語らせたらいくらでも話せる」ぐらい自信があるものだと良いですね。

もし、これといった強みがないという場合は、既存のゲームとの体験の差異を強調しましょう。例えば、同じゲームジャンル・ゲームシステムであっても、テンポ感やルールが異なるだけで違ったプレイ感が得られます。

「触っていて気持ちいい」というだけで立派なゲーム体験ですよ。

③10のチェックリスト( Yes / No )を使って最終確認

最後に、作った【目的】、そしてイメージしているゲームが作り抜けるものかどうかをチェックしましょう。

- ターゲットが 1 人の顔として想像できるか

- プレイシーンが一言で描けるか

- 不満や欲求を満たせるものになっているか

- 強みが解決策として機能しているか

- 30秒でコア体験がイメージできるか

- 最小実装が1ヶ月以内で動くか

- 何も知らない人に説明できるか

- 「それ必要?」というツッコミに反論できるか

- 10秒で仲間に伝えてワクワクが伝わるか

- 5年後に読んでもワクワクできるか

Yes が すべて揃えば 目的=羅針盤の完成です! あとは仕様・スケジュールを這わせていくだけです。

藤井氏

少しでも不安が残る場合は「なぜYesと断定できないのか?」と振り返って、ターゲットや解決すべきこと、強みを見直して【目的】を見直してみましょう。

後から迷うであろうリスクを徹底的に排除するチャンスです。

まとめ:完走率 10 % の壁を越える第一歩

- 3つのボトルネック は方向性迷子・リソース枯渇・モチベ低下

- すべての根源は “目的の弱さ”

- まずは 1 文で【目的】を握り、決断も情熱もそこに紐づける

目的を握れば、道は必ず開けます。今日作った目的の 1 文が、1年後の “完走したあなた” を呼び寄せる羅針盤になります。

ゲーム開発は夢と可能性の塊です。しかし、実現するためには大変な道のりを経なければならないことも事実です。理想と現実の中で、ゲーム開発を成し遂げるためのアドバイスに繋がれば、とても嬉しく思います。

次回は、作った目的から、実際に開発に向かっていく具体的な取り組みを同じくワーク形式でお届けします!

「GPC(ゲームプランナーズクラブ)」公式サイト

「世界一のゲームを日本から」というビジョンのもと、ゲームプランナー教育に革新をもたらすオンラインスクール「GPC(Game Planners Club)」を主宰。

株式会社コナミデジタルエンタテインメント在籍時には、『実況パワフルプロ野球』シリーズや『プロ野球スピリッツA』など、モバイルおよびコンシューマーゲームの企画・ディレクションを歴任。

現場で培った知見と実践ノウハウを体系化し、ゲームプランナー育成の標準を確立すべく活動。

2023年には、ゲームプランナー職の実務と考え方をまとめた書籍『プロフェッショナルゲームプランナー』を刊行。