ゲームマーケットは、東京と関西で毎年開催される日本最大のアナログゲームイベントです。新型コロナウイルス感染症の流行を受けて実施することができなかったゲームの試遊が今回3年ぶりに解禁され、新型コロナウイルス流行以前のような多くのボードゲームファンで賑わうイベントとなりました。

TEXT / ゆう すけ

EDIT / 酒井 理恵

かつての賑わいを取り戻していく『ゲームマーケット2022秋』

2022年10月29日(土)と30日(日)の2日間、東京ビッグサイトにて『ゲームマーケット2022秋』が開催されました。来場者は2日間で約21,000人。2019年秋の開催時に記録した最多来場者数の約29,300人は超えられませんでしたが、前回の『ゲームマーケット2022春』と比べると来場者数は約5,000人増加しており、イベントは徐々にかつての盛り上がりを取り戻しつつあります。本記事では、『ゲームマーケット2022秋』の2日目の様子をお届けします。

ゲームマーケット主催『アークライト』が個人クリエイターを応援する2つの取り組み

『ゲームマーケット2022春』を主催・運用しているアークライトでは、「Makuake Award」に2年連続選出された『Kaiju on the Earth』シリーズやドイツ年間ゲーム大賞エキスパート部門大賞受賞作『Wingspan』などの話題作を展示・販売していました。こうした外部で評価を集めた作品だけでなく、アークライトが独自に選考する「アークライト・ゲーム賞」2022年受賞作品や過去の受賞作品の展示も行われています。「アークライト・ゲーム賞」はゲームマーケットなどで発表された個人制作ボードゲームの商品化を前提に評価がなされます。

アークライトがボードゲーム制作を応援するプロジェクトにはもう一つ「ゲームマーケットチャレンジ」があります。これは春のゲームマーケットのカタログ上でゲームマーケット事務局が発表したお題に即した作品を会場の特設スペースに展示する取り組みです。集まった作品は翌年春のゲームマーケットまで展示されるとのこと。

アークライトがさまざまな形で個人クリエイターを応援したい気持ちが伝わってくるブースでした。

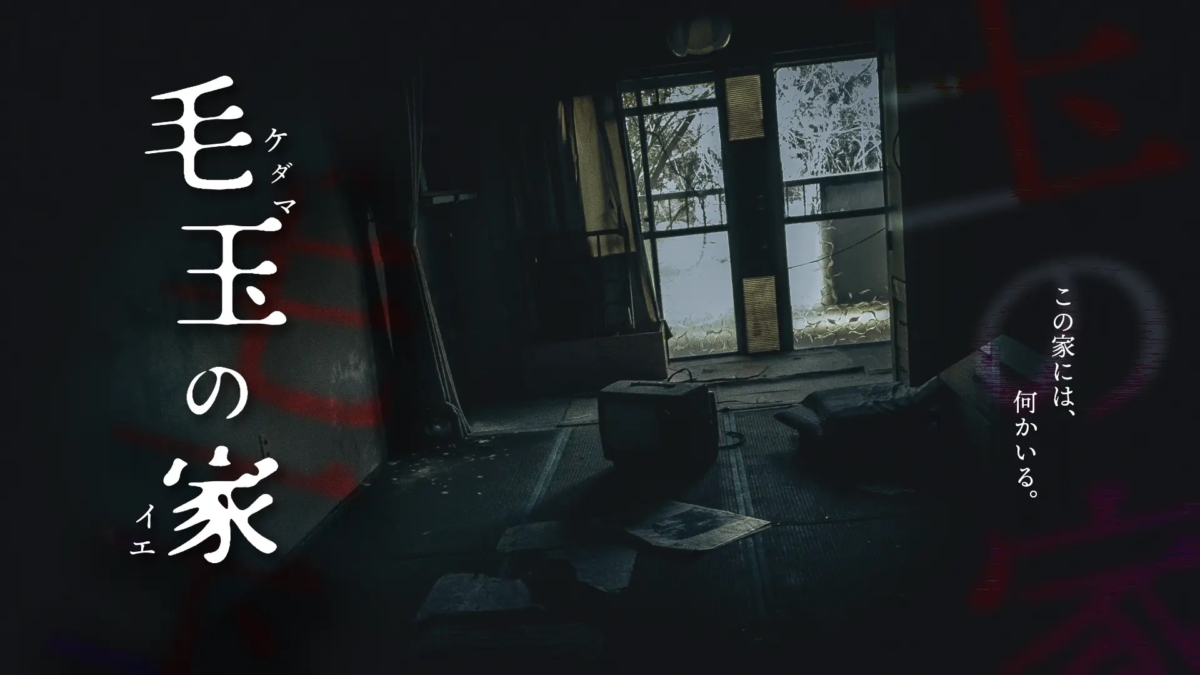

ボドゲファンで賑わった『マーダーミステリーブース』

会場では、マーダーミステリーブースがひときわ大きな盛り上がりを見せていました。マーダーミステリーとは、ロールプレイと推理を行いながら参加者で結末を導きだすテーブルトーク型のゲームです。もともとは殺人事件の舞台に居合わせた人物をプレイヤーが演じ、プレイヤーの中に隠れている殺人犯を捜すといったゲームですが、学校を舞台にした青春物など殺人が関係しないシナリオもでてきています。

マーダーミステリーの現状やボードゲーム制作について、アニメ『オッドタクシー』を原作としたマーダーミステリー『オッドタクシー ショー・タイム』を手掛けたワンドロー 木皿儀 隼一氏に話を伺いました。

ワンドローは過去に『ロストレガシー』というカードゲームシリーズを制作。同作はライセンス販売もしており、そのシステムやデザインは有償で利用を許可しています。

こうした自社制作のボードゲームの他に、企業に依頼されてボードゲームを制作することもあるそうです。『ロストレガシー』はゲームクリエイター向けの専門学校で教材として使用されたこともあるといいます。

『ロストレガシー』公式ウェブページ木皿儀氏はマーダーミステリーを「ルールやプレイヤー側の設定が事前に決められており、短時間でゲームが完結するため、TRPGと比べて初心者が気軽に手を出しやすいゲーム」と説明します。その加熱ぶりは、オンラインアプリなどでマーダーミステリーを遊ぶ人が増加していることからもわかります。

アナログゲーム制作の利点は、知識が無くても企画したらすぐに制作に取り掛かることができ、作品が短期間で完成することだと語る木皿儀氏。アナログゲームを制作することはデジタルゲーム制作を志す人にとっても、ゲームの制作・プロモーション・販売をすべて学ぶことができ、企画から短いスパンで経験を積めるため、おすすめだそうです。

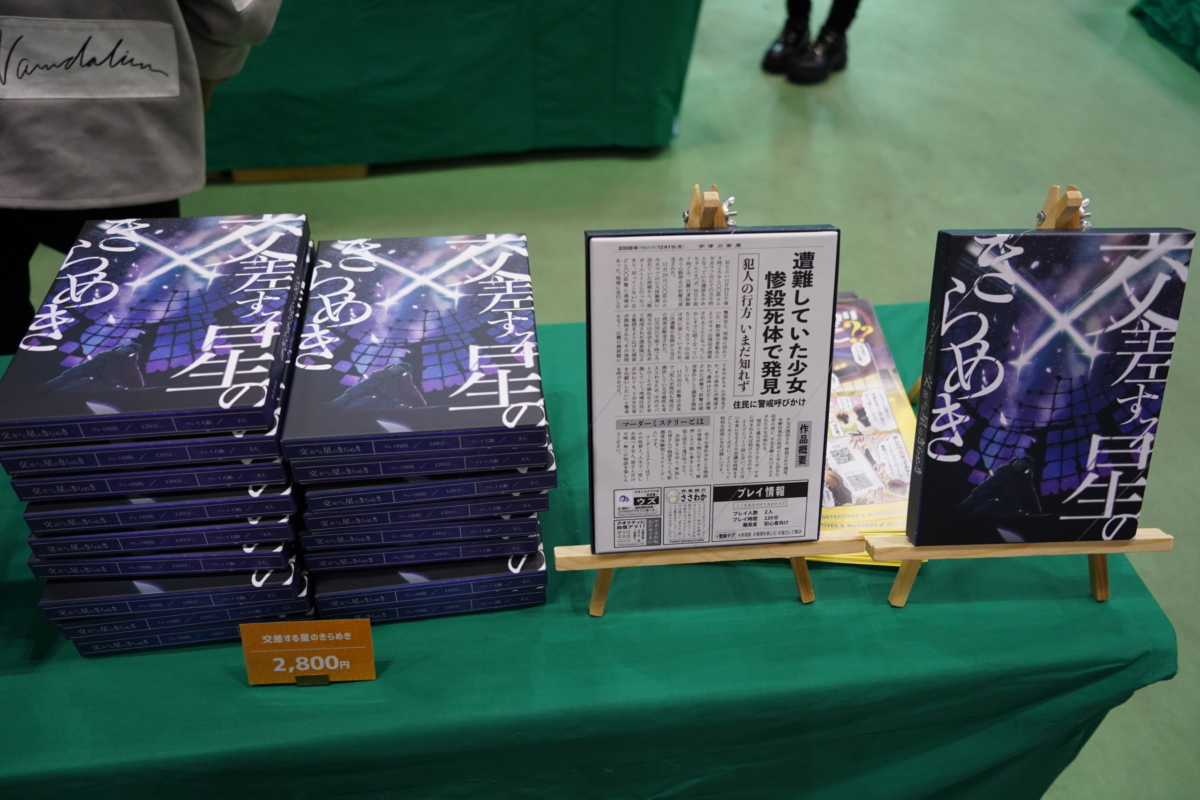

マーダーミステリー専用アプリ『ウズ』

マーダーミステリーブースでは、マーダーミステリー用オンラインアプリ『ウズ』を運営するSallyの出展もありました。こちらではSally 平石 英太郎氏にお話を伺いました。

ウズはマーダーミステリー専用のスマートフォンアプリ。これ1つで一緒にプレイする人の募集とゲームマスター要らずのプレイができます。現在、ウズでは256のシナリオがプレイ可能となっており、なかには1万人以上に遊ばれているシナリオもあるといいます。

また、ウズとは別にウズスタジオというWebアプリケーションもあり、こちらの運営もSallyが行っています。ウズスタジオはテンプレートにシナリオを入力してマーダーミステリーを制作できます。ウズスタジオで制作されたゲームが審査を通過すると、ウズ内で掲載され、実プレイも可能になります。

マーダーミステリーは性質上、作ったシナリオをプレイヤーに最後まで読んでもらうことができます。またウズでは感想投稿率が10%を超えることも多々あるため、ウズスタジオでのシナリオ制作はクリエイターにとって嬉しい体験に繋がるのではないかと平石氏は言います。

ブースでは、ウズで人気なシナリオ数点をパッケージしたものが販売されており、中にはウズスタジオで制作されたシナリオもありました。平石氏は、ゲームのパッケージ化などでシナリオクリエイターを応援していきたいとしました。

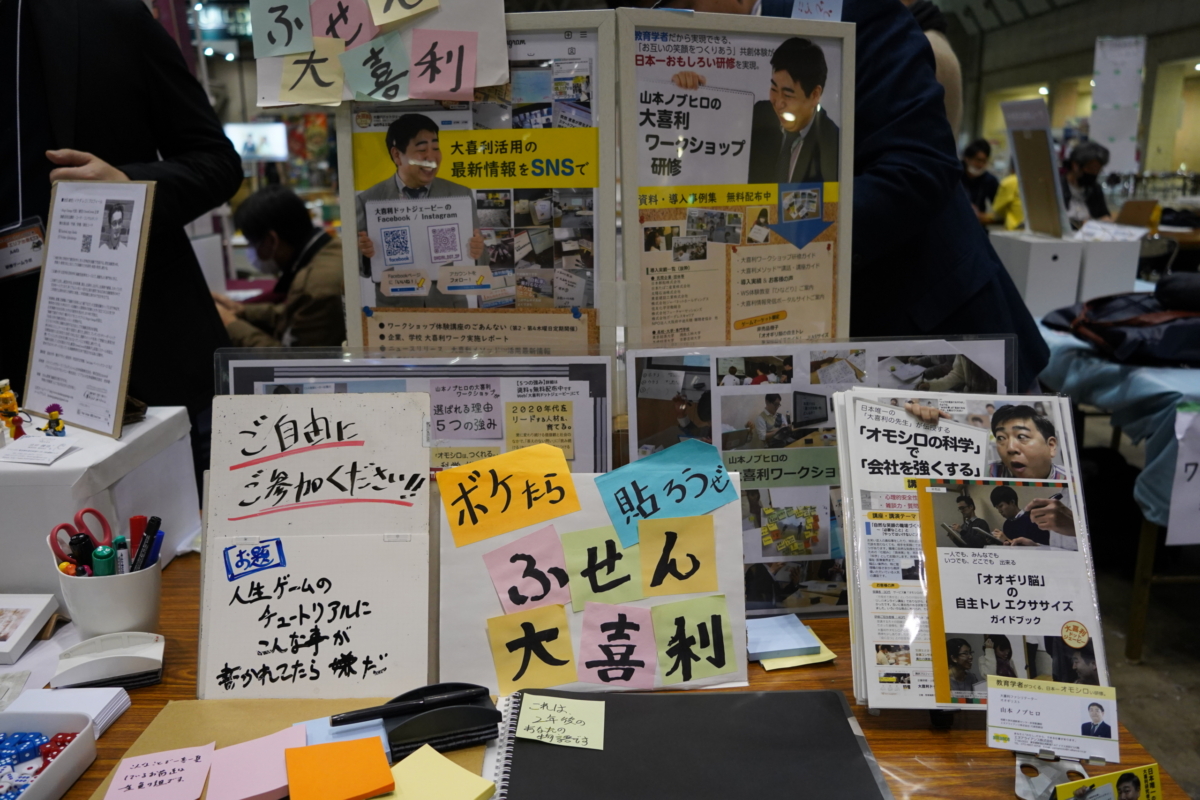

研修ゲームラボ

研修ゲームラボでは、企業の新人研修や教育に使用できるゲームが多く出展されていました。研修ゲームラボを企画したゲーミフィジャパン 石神 康秀氏によると、今回20社協同のブースを出展したとのこと。B2Bばかりであまり一般の目には入らなかったゲーミフィケーション系ボードゲーム市場を盛り上げ、多くの人に認知してもらうことで、研修や教育にゲームを使用することを一般的なものにしたいためです。

クリエイターを支えるボードゲームやカードデッキの専門印刷会社『萬印堂』

ボードゲームやカードデッキを専門に扱う印刷会社『萬印堂』は、自社で制作可能なパーツ例と実際に制作を請け負ったゲームマーケット出展作品の展示や、ボードゲーム制作に関するあらゆる疑問に答える相談会を行っていました。

萬印堂は、ゲームマーケット2022秋で出展されている作品の約半数の制作を請け負っており、年間で約500以上ものゲーム制作を請け負っています。先に紹介した研修ゲームラボのゲームもいくつか制作しているとのこと。

ボードゲーム制作の経験がない人に向けたサービスも充実しており、ゲーム制作のアドバイスをする無料相談会やホームページでの見積もりなども行っています。

萬印堂はボードゲームで使用するコンポーネントのテンプレートを用意することで、高品質かつ低価格での商品の提供を可能にしています。また、オーダーメイドも可能で、ゲームに必要なパーツは萬印堂で一通りすべて揃えることができるそうです。

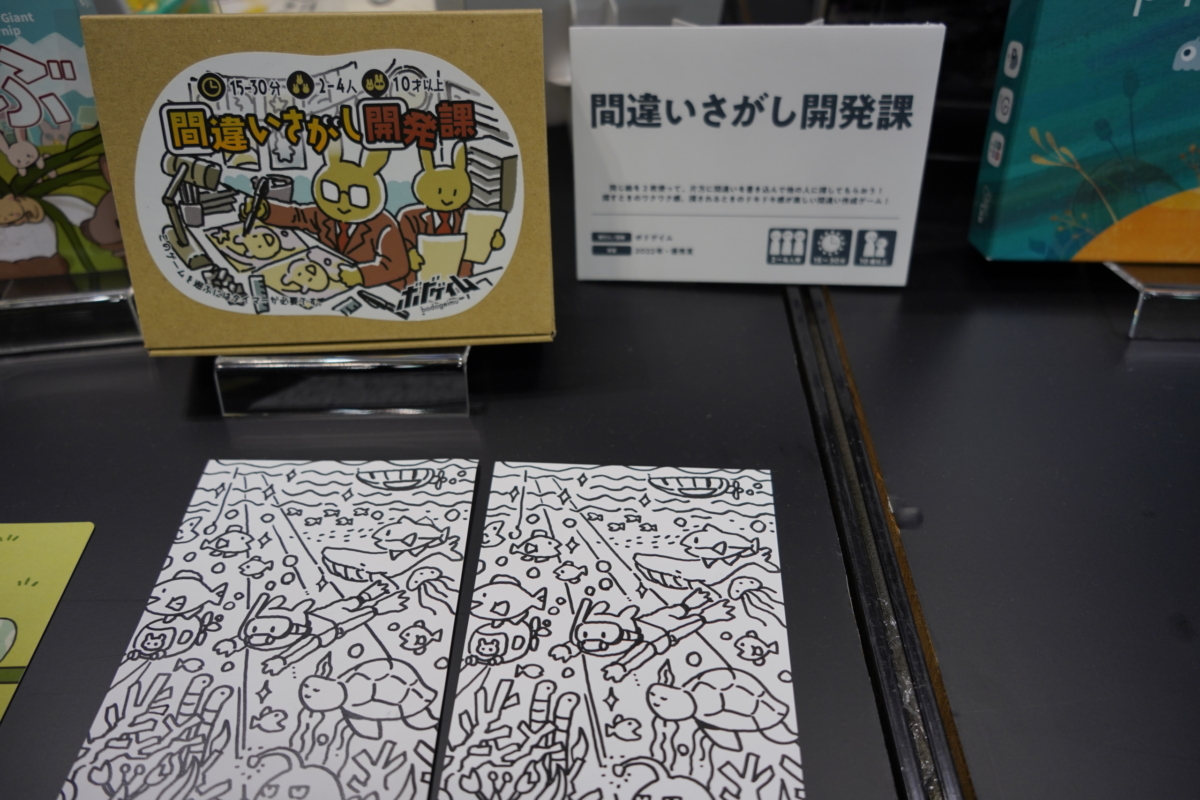

現代社会モチーフやデジタル化など新たな風が吹く「個人ブース」

『ゲームマーケット2022秋』では、600点以上の作品が出展されてました。今回のゲームマーケットは、先に紹介した研修ゲームラボなどの現実社会をテーマにしたボードゲームや、本体とは別にデジタル版を制作した作品が多く展示・販売されていました。ここからは、その中で編集部がチェックした作品をいくつかご紹介します。

『コドモ社長vsオトナ社長』親子マガジン-UZUZU

1つ目は、企業体験ボードゲーム『コドモ社長vsオトナ社長』です。

本作は、子どもと一緒に遊びながら会社経営を学べるゲームを目標に、企画を担当した市原 真理子氏が会社経営をしていて苦労した経験をもとに制作されています。可愛い絵柄のカードゲームですが、中身はシビアな世界観になっているとのこと。

経営者となったプレイヤーは企業のブランド力やリスクマネジメント力を気にしながらゲームを進行し、他プレイヤーよりも大きい売り上げを目指します。プレイしていく中で社員が病気になるアクシデントが起きたり、決算時には法人税が発生したりと、リアルな設定でゲームが構築されていて、大人も楽しめます。

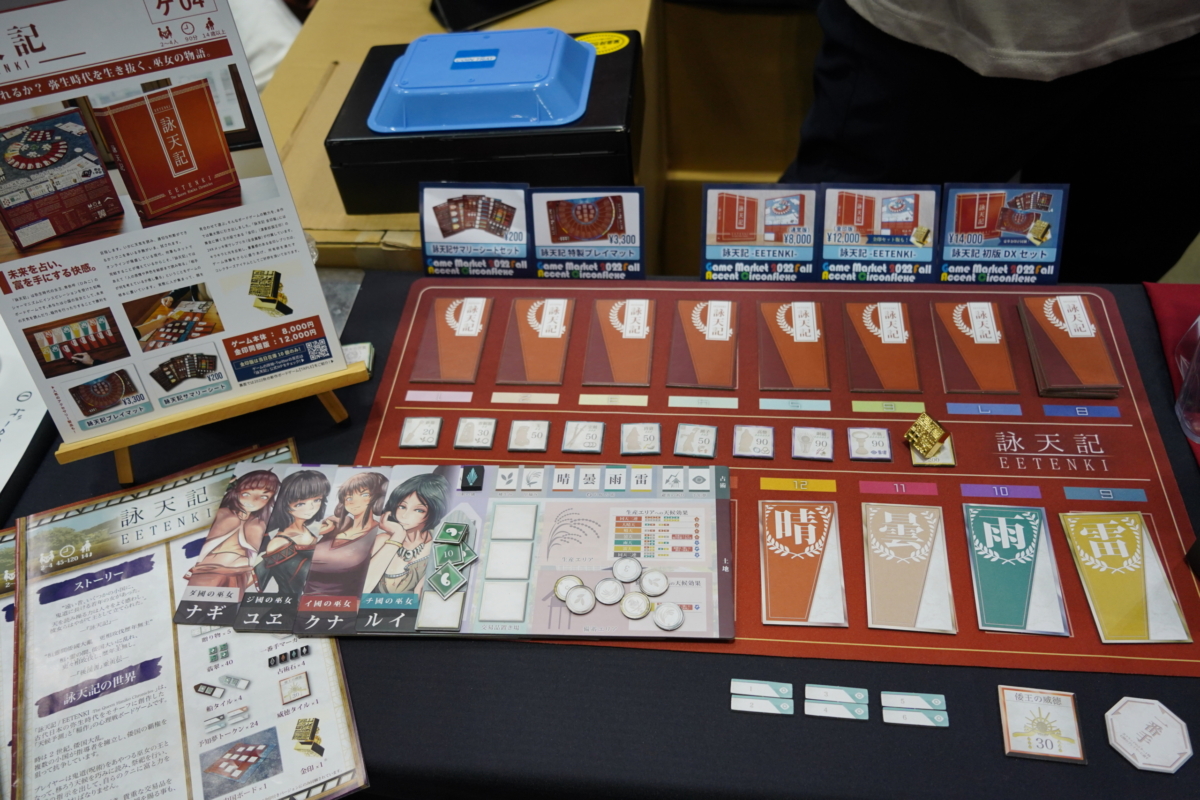

『詠天記 -EETENKI-』『TAPLE』アクサン・シルコンフレックス

続いて紹介する『詠天記 -EETENKI-』は、クリエイター向けクラウドファンディングサイト「Kickstarter」で世界10か国以上から140万円以上を集めた、卑弥呼をテーマにした対戦型ボードゲームです。

プレイヤーは巫女となり、天気を予想しながら稲作をして自身の国を繁栄させ、勝利を目指します。稲を育て、中国に船で渡り交易をしすることで他国と差をつけるなど、弥生時代の日本の文化を上手くゲームに落とし込んでおり、プレイヤーは学生時代に学んだ歴史の授業を思い出しながらゲームを楽しめます。

アクサン・シルコンフレックスでは、他にもマジックテープを利用したアクションゲーム『TAPLE』を販売していました。

『ゲーム限界都市』Do It Yourself

最後に紹介するのは、市長となって市民の幸福獲得をめざすデッキ構築型カードゲーム『ゲーム限界都市』です。

本作は、選挙の投票率が低い現状を解決するため、学生でも社会問題を簡単にかつ楽しく学べるように制作したとのこと。ゲームで取り扱う社会問題の幅広さや解説の分かりやすさから学校の教育や企業の研修にも使用されています。

また、Do It Yourselfでは、『ゲーム限界都市』を使った研修や講演を検討している人に向けて、オンライン版の『ゲーム限界都市』を用いたゲーム体験会を開催しています。

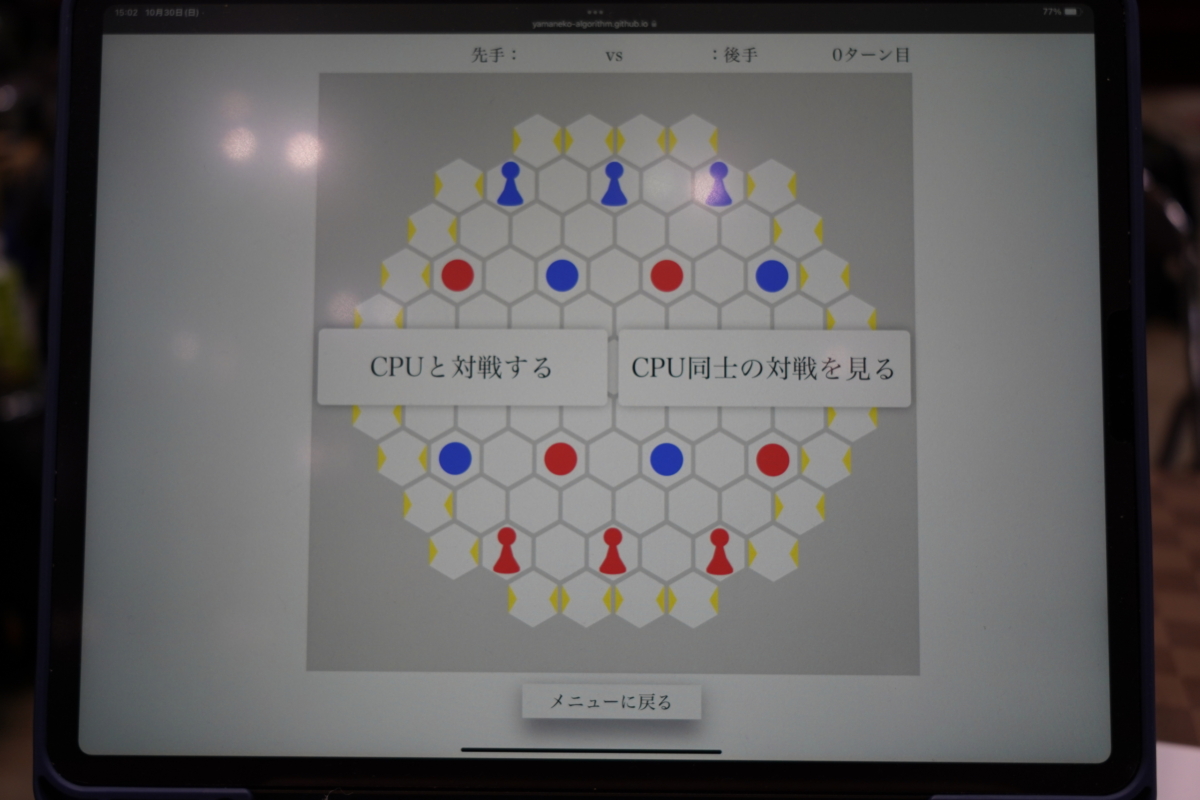

『CATENA(カテナ)』やまねこアルゴリズム

2人対戦アブストラクトゲーム『CATENA(カテナ)』はRPGによく登場する滑る床から着想を得て制作されたゲームです。

もともとアナログのアブストラクトゲームが好きだったため、ゲームマーケットへの出展を目指したとのこと。本作品のテストプレイはWeb版『CATENA(カテナ)』で行われており、ゲームとして成立しているか、決着がつくかどうかをコンピュータ同士で何度も対戦させ試したそうです。ブースでは、Web版の『CATENA(カテナ)』も併せて紹介されていました。

Web版の『CATENA(カテナ)』はこちらのページからプレイすることができます。

『BearRunner Any% RTA』しゅんて

ゲームマーケット2022春から始まった、特殊なコントローラーを用いたデジタルゲームを展示するmake.ctrl.Japanで特に目を引いたのは、RTA実況配信をテーマにしたランゲーム『BearRunner Any% RTA』です。

本作は、RTAで使用されるようなバグを利用したショートカット技を行って最速クリアを目指すというもので、RTA実況を再現するためにプレイヤーのプレイに対して1つ1つ、配信視聴者からの批判コメントや賞賛コメントによる反応が返ってきます。バグや実況などゲームの本質とは少し外れた要素をテーマにすることで、一風変わったゲーム体験を提供しています。

さらに進化し、発展するゲームの世界

昨年は、新型コロナウイルスの感染拡大によって開催中止や規模縮小を余儀なくされたゲームマーケットですが、今回の規制緩和によってゲームの試遊が復活し、イベントは以前の盛り上がりを取り戻しつつあるようでした。

昨今、外出自粛によって対面でボードゲームをプレイする機会が減少したことで、オンラインでボードゲームをプレイする文化が段々と一般化しています。今回のゲームマーケット2022秋では、企業ブース・個人ブースともにデジタル版も一緒に制作されたボードゲームが複数見受けられました。

また、遊びだけでなく教育や研修の要素を含んだゲームが以前よりも多く出展されており、これからのボードゲームの進化・発展の一端が垣間見えるイベントとなっていました。

ゲームマーケット 公式サイトゲームメーカーズ編集部。とにかくゲームが好きで、プレイするジャンルはRPG、SLG、FPS、ADV…とさまざま。『CoD』シリーズでは、アマチュアプレイヤーとしてのesports経験も。

関連記事

注目記事ランキング

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

連載・特集ピックアップ

西川善司が語る“ゲームの仕組み”の記事をまとめました。

Blenderを初めて使う人に向けたチュートリアル記事。モデル制作からUE5へのインポートまで幅広く解説。

アークライトの野澤 邦仁(のざわ くにひと)氏が、ボードゲームの企画から制作・出展方法まで解説。

ゲーム制作の定番ツールやイベント情報をまとめました。

CEDECで行われた講演のレポートをまとめました。

UNREAL FESTで行われた講演のレポートやインタビューをまとめました。

GDCで行われた講演などのレポートをまとめました。

CEDEC+KYUSHUで行われた講演のレポートやイベントレポートをまとめました。

GAME CREATORS CONFERENCEで行われた講演のレポートをまとめました。

Indie Developers Conferenceで行われた講演のレポートやインタビューをまとめました。

ゲームメーカーズ スクランブルで行われた講演のアーカイブ動画・スライドやレポートなどをまとめました。

東京ゲームショウで展示された作品のプレイレポートをまとめました。

BitSummitで展示された作品のプレイレポートをまとめました。

ゲームダンジョンで展示された作品のプレイレポートをまとめました。

日本と文化が近い中国でゲームを展開するための知見を、LeonaSoftware・グラティークの高橋 玲央奈氏が解説。

インディーゲームパブリッシャーの役割や活動内容などを直接インタビューします。

今日の用語

被写界深度(DOF)

- Depth of Field(DOF)とも呼ばれる。カメラの焦点(ピント)があっているように見える範囲のこと。

- 3DCGにおいて、1をシミュレーションするエフェクト。注目させたい部分に焦点を合わせ、それ以外の部分をぼかすことができる。ゲームの開発現場においては、ボケ自体のことを示すことが多い。

Xで最新情報をチェック!