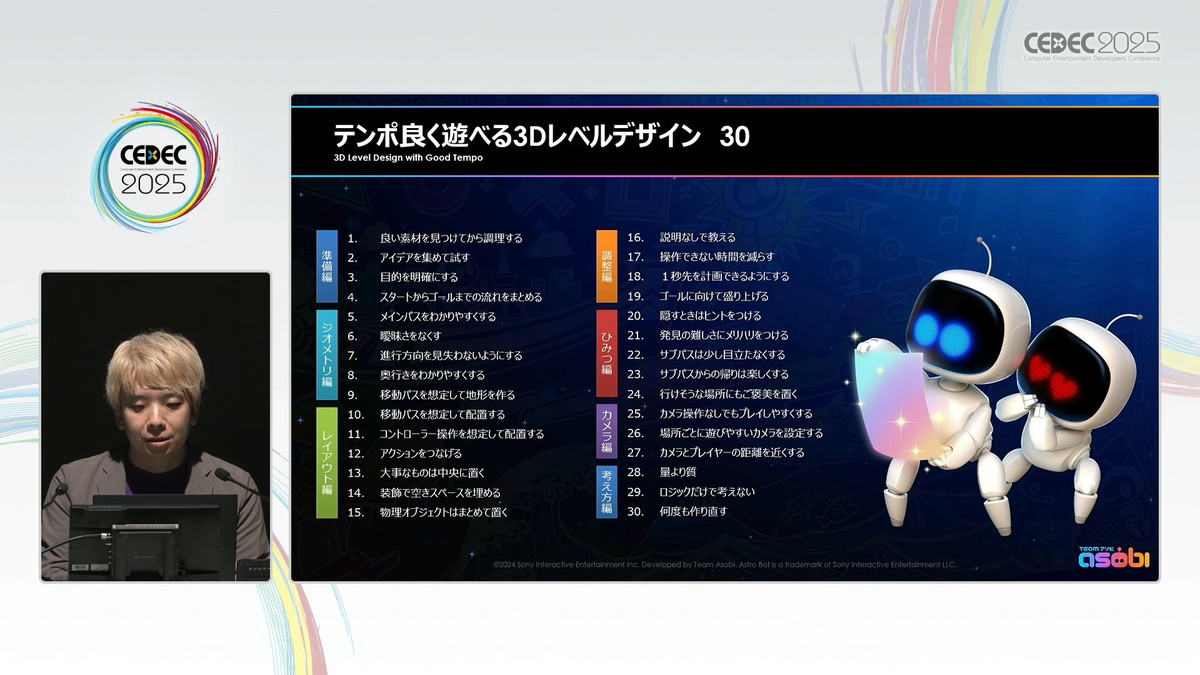

テンポよく遊べるレベルデザインのための30のポイント

本講演の題材となるのは、2024年に発売され、アダプティブトリガーやハプティックフィードバックなどPS5の機能を存分に用いた用いた体験が出来る3Dプラットフォーマー『アストロボット』。

スピーカーとして同作を手掛けたソニー・インタラクティブエンタテインメントのPlayStation Studios Team ASOBIより、リードゲームデザイナー矢徳 浩章氏が登壇。「自然とスムーズにプレイできるレベル」や「ワクワクやビックリの感情を生みだすレベル」を作るための方法が紹介されました。

これまでのシリーズとTeam ASOBIも紹介。約60名のチームで、ほぼフルメンバーの写真。12か国から集まったグローバルなチーム。

矢徳氏は元々プログラマーとして入社しており、レベルデザインを務めたのは『アストロボット』が初めてとのこと。しかし、本セッションは初めてだからこそ開発において考えた「何が必要か?」というポイントを言語化した内容となっており、レベルデザイン経験者が感覚的に把握している内容を整理しつつ、レベルデザイン以外のクリエイターにとってもプロジェクトに活用できるものとして作られています。

「レベルデザイン」という言葉は「ステージを作る計画を立て、実際に地形をつ作り、いろいろなものを配置して、それらを体験としてユーザーさんに届ける」ことを意味します。そして、ステージにある色々な体験を流れるように新鮮な気持ちでプレイできる状態のことを「テンポが良いレベルデザイン」と表現しています。

矢徳氏は最初に「ゲームごとに大事にしているポイントは異なる」とした上で、『アストロボット』ではアクションゲームとして“テンポよく遊べるレベルデザイン”を重要視してきたと紹介。本セッションでは『アストロボット』の3Dレベルデザインのポイントにおける、7ブロック計30項目のポイントが実例を交えながら紹介されました。

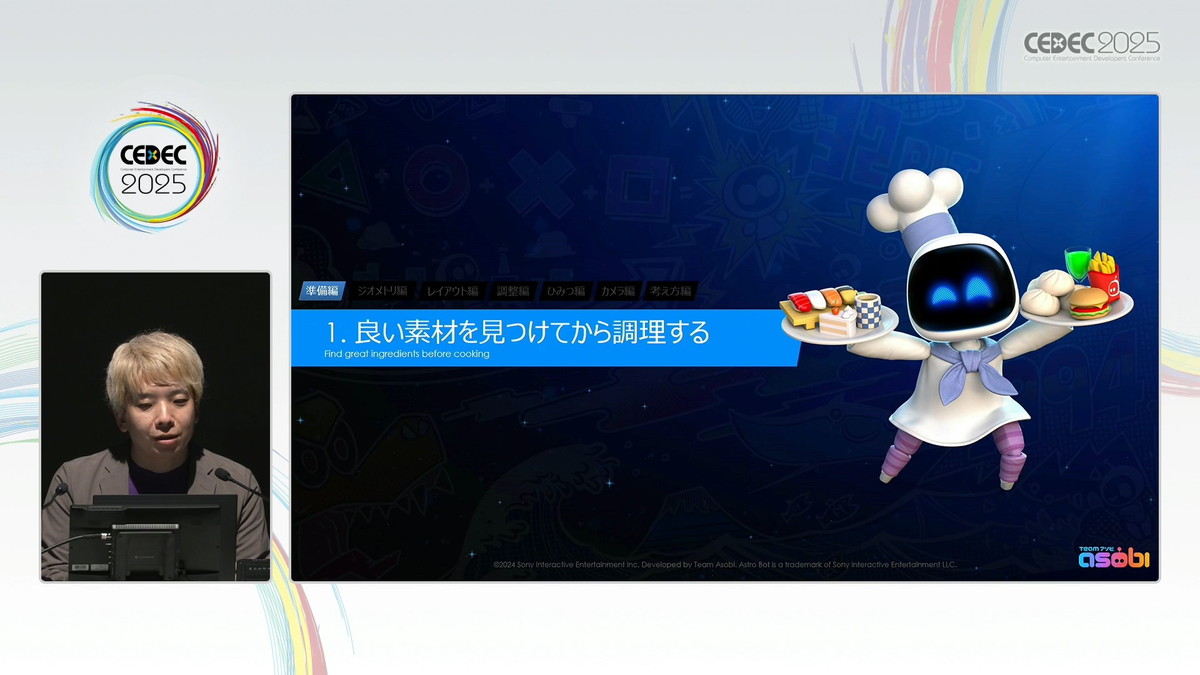

素材をうまく調理し、楽しい体験を自分の手で積み上げる――準備編

1.良い素材を見つけてから調理する

まずはステージのアイデアが生まれる「準備」について。「もし『あなたひとりで1つのステージを考えて作ってください』と言われたら」というケースを想定してみます。どんなストーリーにするか考えてみる、あるいは最近のトレンドを意識してみるなど、さまざまなアプローチが考えられます。

ここで矢徳氏は「ステージを料理に例えると、レベルデザイナーは料理をつくってお客さんに届ける人と言える。良い食材を探す旅に出て“美味しいブリ”と“美味しいブドウ”に出会ったら『ブリ大根とワインの美味しいコースができそうだな』と、考えやすくなる」と“素材を元に考えること”のメリットを紹介。

実際のゲーム開発における素材とはゲームプレイやテクノロジー、アートやサウンドが当てはまり、良い素材を先に見つければ、どんなステージを作るべきか導いてくれると述べました。

その「良い素材」を判定するポイントとは「そのゲームの特徴やウリを活かしているか」にあるとのこと。『アストロボット』ではPS5用専用コントローラー「DualSense」を用いた気持ち良い瞬間があるかどうかで判断されていました。

実際の例として「R2を押してスポンジを絞る感触が気持ちいい」ことを発見してから「スポンジをアクションゲームの素材にする」ことで生まれたステージも紹介。まず「プレイヤー自身がスポンジになって水を含んで大きくなったり絞って水を放出できたりするのはどうだろう」というアイデアで作業がスタートし、「スポンジのアクションのためには水が必要だから、水と関係があるアートテーマにしよう」「そのアートテーマの中で水がかけたくなる対象はどんなものがあるだろう」と、流れるように発想がつながっていきます。

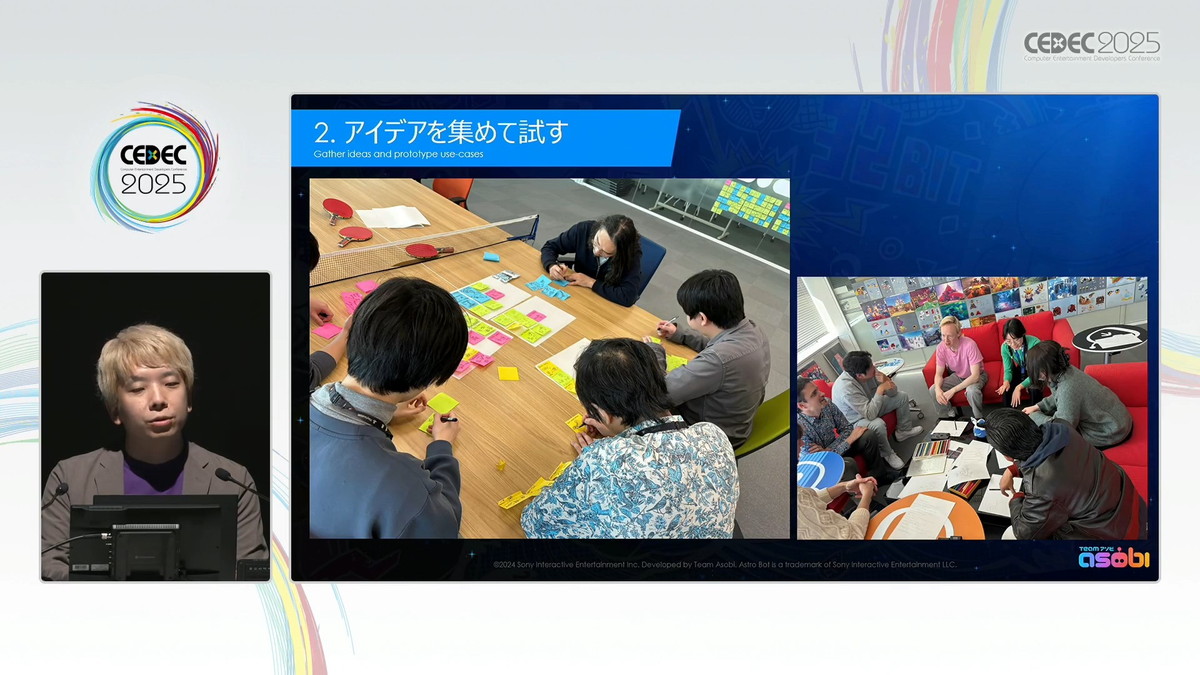

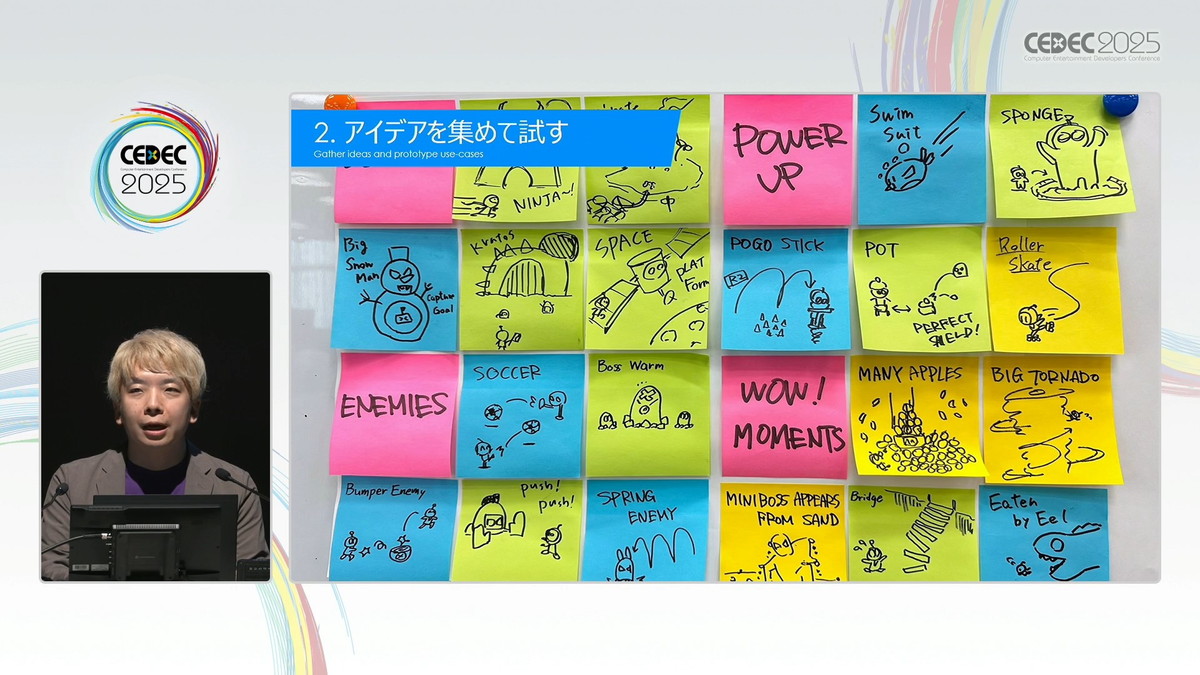

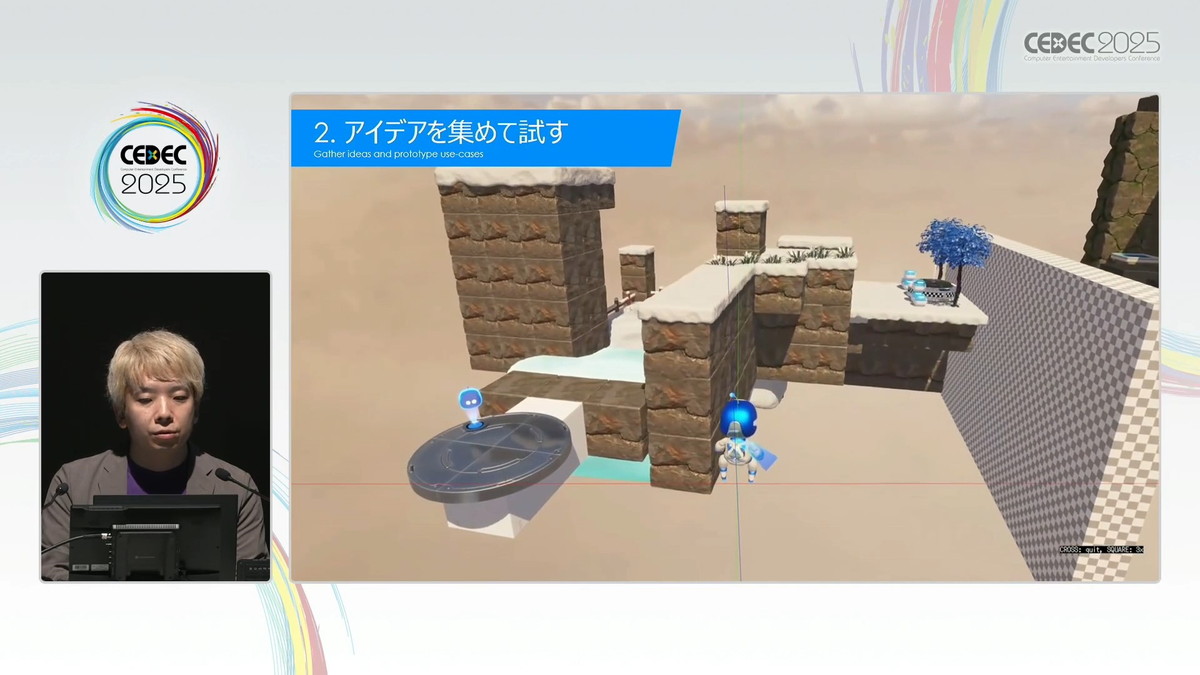

2.アイデアを集めて試す

ゲームの特徴を生かした“良い素材”を見つけた後は“試してみる”ステップへ。素材について「こういう使い方をすると楽しい、気持ち良い」手ごたえや、あるいは他の素材との面白い組み合わせなど「ユーザーがびっくりしてくれそうなユースケース」を集めていきます。

ブレインストーミングはひとりではなく、チームメンバーとするのも有効

Team ASOBIでは事前に決められたテーマについて、5人程度のメンバーで1セッション30分ほどのブレストが行われており、出てきたアイデアはポストイットに簡単な絵で表現して貼り出すことでアーカイブされているとのこと。ここから良さそうなアイデアがピックアップされ、実際にゲームの中で試されていきます。

試してみて良かったユースケースはそのままステージへと使用。試してからステージを考えることで“良い体験”を知っている状態で始められ、自信がある状態で計画が進められる点もこのやり方のメリットとのこと。

実際の開発中の映像も公開。ユーザーにとって「楽しくて思い出に残る」シークレットゴールの隠し方を試している段階

3.目的を明確にする

良い素材、そして良いユースケースが揃ったら、次は「ユニークなゲームプレイ」と、それを生かす「ユニークなアートテーマの組み合わせ」を作っていきます。

ゲーム全体で似たようなステージやテーマがないかのバランスも考えながら、これから作るステージで「このゲームプレイとアートテーマを組み合わせてこんな体験を作る」という目的を明確にすることが3つ目のステップです。

ゲーム全体では自然と人工物のバランス、色のバランスも見て調整

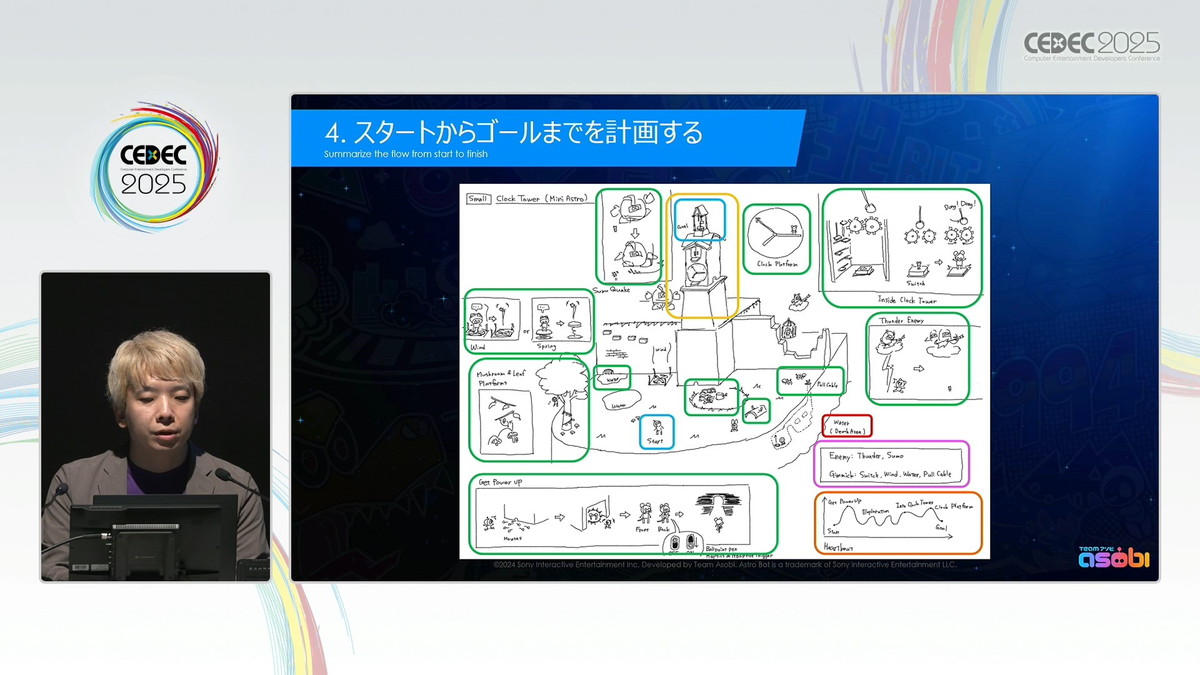

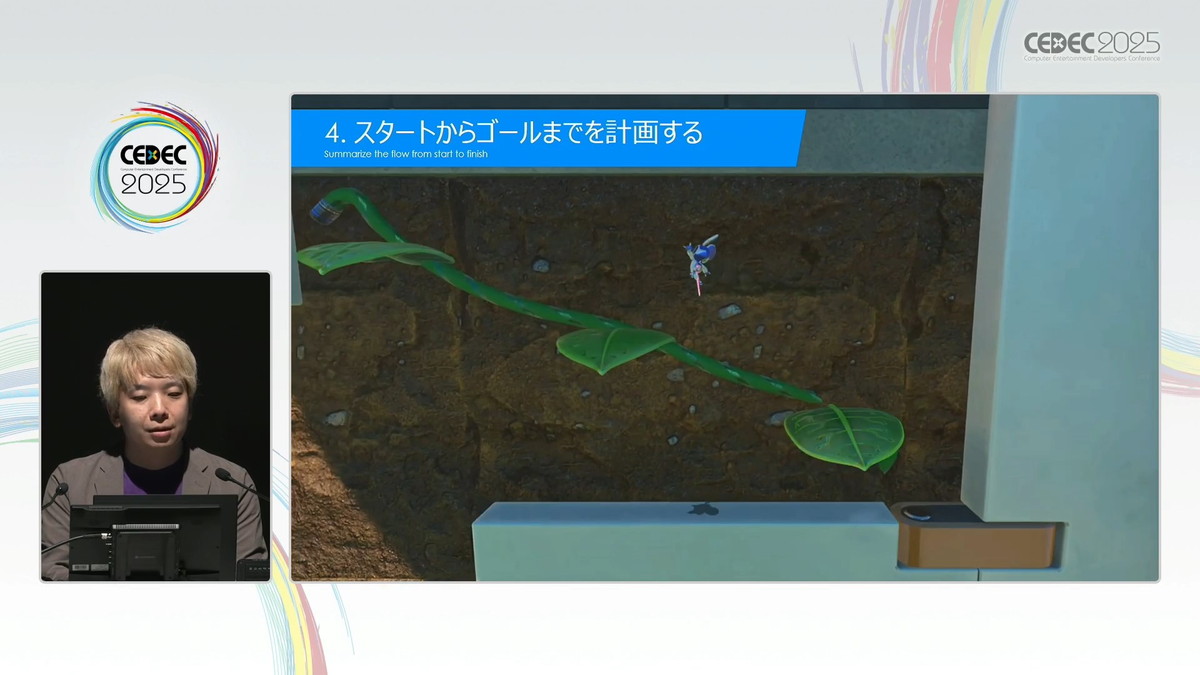

4.スタ-トからゴールまでを計画する

いよいよ1つのステージの全体像を大まかに計画します。ステージの広さやランドマーク、ステージの外側の構造、使うエネミーとギミック、ステージで味わえる体験や「どんな時にワクワクするのか」など、必要な情報を資料として書き出していきます。

1つのステージの計画に関する資料はこの計画書1枚だけ

矢徳氏によれば、Team ASOBIではレベルデザイナーは「自分で考えて自分でステージを作り始める」ため、細かな設計図を共有することも、示された設計図の通りに寸法を合わせて作っていくこともないとのこと。ここから先はステージを作りながらプレイし、うまくいったものは残す、うまくいかないものはすぐに別のプランへと変更し、“楽しいものを積み上げ”て開発を進めていきます。

実際にリリースされたステージの動画を見てみると、当初の計画書から変更点が数多く見られた

プレイしやすくステージの地形、構造をデザイン――ジオメトリ編

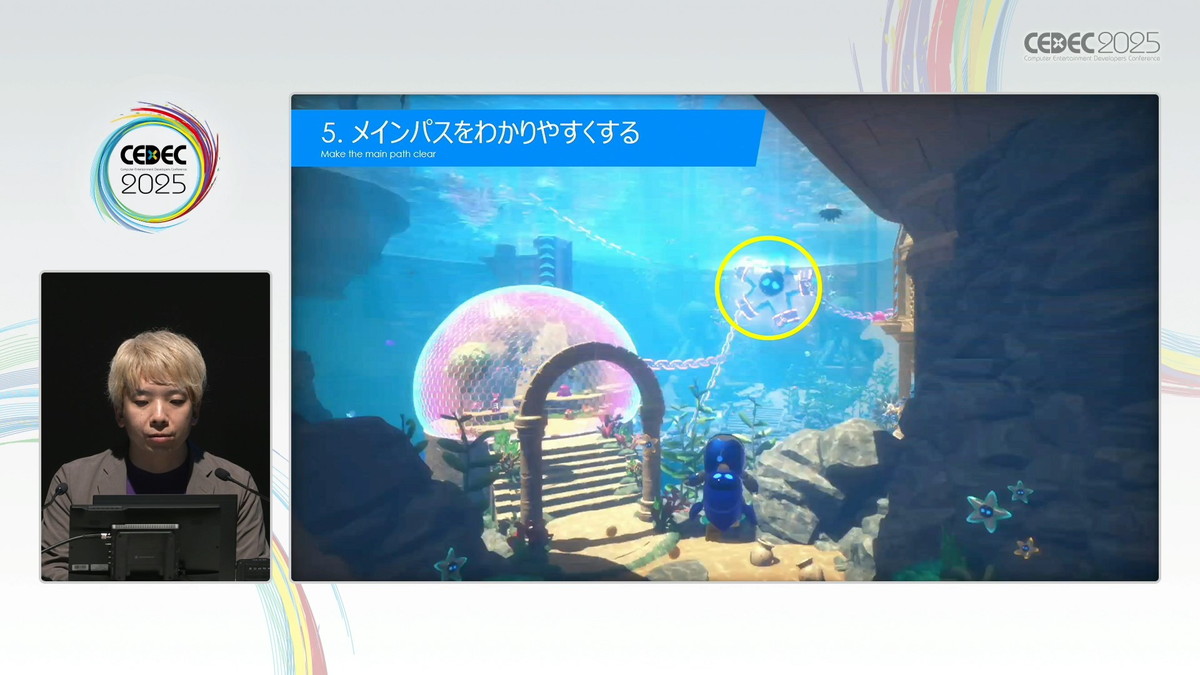

5.メインパスをわかりやすくする

まずは「テンポの良いレベルデザイン」の例となるシンプルなステージの例を紹介。

「メインパスを迷わずにガンガン進めるように作ることは、テンポのいいレベルデザインのためにとても大事(矢徳氏)」

このステージではスタート地点から遠くにゴール地点がすでに見えていて、途中でプレイヤーのレスキューを待っているボットの姿も正面に見えています。メインパスが明らかで、ミニゴールとなるボットまでの道筋も分かりやすく作られていることから、ユーザーは寄り道をしているときにも「自分は今寄り道をしていて、後でメインパスに戻るつもり」を計画しながら安心して遊ぶことができる設計になっています。

続いて広いステージの例も紹介。ここでは奥に拘束されて困っているキャラクターがいますが、まずは手前にあるゲートをくぐって泡の中へと入って敵を倒すと、鍵が手に入り、鎖が1つ破壊できます。後は「残りの鎖の位置をたどれば、他にも鍵があって鎖が破壊できる」と想像でき、迷わずにテンポよく進めるステージになっています。

6.あいまいさをなくす

続いて紹介されたテンポがいいレベルデザインの効果的なポイントは「必要のない迷いをなくしていくこと」。例として示されたステージの段差を見てみると、ジャンプが必要だと一目でわかる高さや綺麗な面が用意されており、ジャンプしなければいけないか否かを考えてテンポが悪くなってしまうことを防いでいます。

また、円形が多いステージではゲームプレイがあるエリアと建物とで「形と色を変える」工夫を導入。ゲームプレイのエリアを自然と分かりやすくしており、ユーザーがステージではない円形に向かってミスをしてしまう可能性を減らしているとのこと。

加えて、「不要な装飾で情報量が増えてしまわないようにすること」にも気を付けられており、「登れるかどうかは曖昧な壁」や床に置かれた装飾で情報量が多くなってしまったステージを、一目で分かる形へと整理された改善例も示されました。

7.進行方向を見失わないようにする

エリアのスタートからゴールまでの方向を分かりやすくすることも「一目で分かる」仕組みのひとつで、迷わずにテンポよく探索しながら先に進めることができます。

ゴールをランドマークの位置に置くことも、進行方向を見失わせないために効果的な工夫のひとつ

このエリアでは目的地に到着すると地形が変化し、上方向がゴールになります。周りの地形を使って進んでいく仕組みですが、ユーザーに「とにかく上方向に進んでいけばゴールに近づいているんだ」という安心感を与えられています。

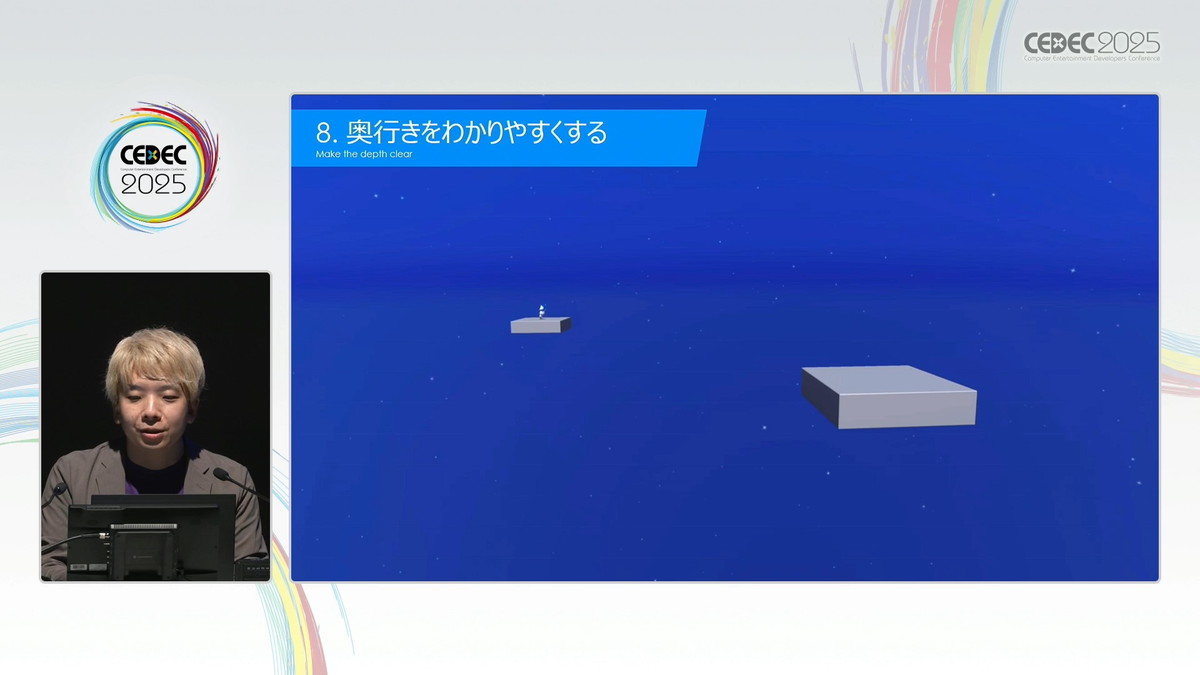

8.奥行きをわかりやすくする

続いては“ジャンプがあるアクションゲーム”のためのポイント。次の画面を見て、地形の奥行きや高さがどうなっているか想像できるでしょうか。

一見ジャンプで届きそうに感じられますが、実はカメラを回してみると大きな足場が遠くにあるだけでした。これは極端な例ではありますが、カメラの奥にあるものが画面上では小さく見えてしまう3Dのレベルデザインでは、物のサイズと距離が分かりにくくなることはよくあるケースです。

この対策として矢徳氏が示したのは「同じ形で同じサイズのものを連続で置く」という手法。同じ形、同じサイズであれば、どれくらい距離が離れていて、どれくらい高さが変わっているかを想像しやすくなります。また「地形が離れている入口と出口の横幅の長さを合わせる」ことでも、奥行きの想像がしやすくなり、高さや角度が変わっても奥行きがごちゃごちゃになりづらくなっています。

黄色と緑のラインはそれぞれ入口と出口のペアになっている

矢徳氏もこのテクニックは「ほんとによく使います」と汎用性の高さに触れ、他の例もいくつか紹介。特に足場がループ移動するようなケースでは丁寧な奥行きのわかりやすさのケアが必要であるとしました。

トルネードの中であることを感じさせるため足場はゆらゆら揺れているが、奥行きのわかりやすさは保たれている

9.移動パスを想定して地形を作る

ジオメトリ編の最後のポイントは「移動パスを想定した地形」の作り方。下の画像で示されているステージでは「直進してから右にスムーズに曲がる」パスを想定しており、地形も右にスムーズにカーブするような形になっていることが分かります。

矢徳氏は「もしこの移動パスが右にいきなり曲がる想定なら、地形もカーブではなくて角張った形の方が適している」と、シンプルで細かな点にも気を配って作っていくことの重要性にも言及。

次の例では段差を上がって右奥方向へと進むプレイヤー移動パスを想定。1段目は斜めに移動してジャンプすることになるため、移動方向に対して正対するよう段差の形を作っていることが分かります。また、『アストロボット』では、ハプティックフィードバック機能によってプレイヤーが地面のマテリアルや音を感じることができるため、そのリズムも考えたマテリアル配置も行われているとのことでした。

コントローラーの動きや移動パスも考慮に入れて――レイアウト編

10.移動パスを想定して配置する

ゲームの体験が決まり、地形が作れたら、続いては「レイアウト編」です。まずはギミックやエネミーの「移動パスを想定した配置」について、具体例の紹介から。下の画像の青い矢印のような移動パスが想定される地形にものを配置して、さらにテンポの良い体験を生み出すためにはどうするべきでしょうか。

実際に『アストロボット』製品版では、下の画像のように段差の途中にパンチで壊せるオブジェクトが配置されました。矢徳氏はこの配置のポイントを「プレイヤーがどの角度からアクセスするかを想定して、正面の向きを決める」と解説。途中の段差の横の広さを生かし、パンチで物を壊した後に左スティックを左→右に切り替える操作の気持ちよさもプラスされ、最初の想定移動パスよりテンポが良くなっています。

続いての例は画面奥方向に長い道で、最後にかぼちゃのエネミーを配置するステージ。ここではエネミーが放つ球攻撃を避けるため、プレイヤーは左右に“うねうね移動”をしながら近づく必要があります。そこで想定パスが見えるように葉っぱの塊を配置し、移動先にパンチで壊せるオブジェクトを配置。この配置で自然と球を避けながら近づく動きを導いています。

11.コントローラー操作を想定して配置する

先述の「スティックを左から右に切り替える動き」のように、コントローラー操作がリズミカルになるように配置もテンポのいいレベルデザインのために効果的な手法です。

5体のエネミーと、その先にレスキューを待っているボットが配置されたステージを見てみると、画像の黄色いラインが想定移動パスになっていることが分かります。このエネミー同士の間隔は「コントローラー操作がいいメロディーになる」よう調整されており、その後もホバーやジャンプのタイミングまで計算された配置となっていることも明かされました。

12.アクションをつなげる

ポイント12はアクションをつなげる配置について。矢徳氏は「1つのアクション操作を覚えた後で、それを連続して使う場所を用意するといいテンポでプレイできる」と紹介。また、連続でアクション操作をする間にエネミーを倒したり気持ちよく移動する場所を作ったりと、スムーズにプレイできることもテンポのいいゲームプレイのためには重要とのこと。

新たに覚えたアクションを連続で使わなければいけない不安定な状況を作るのも有効で、この「アクションをつなげる」工夫によってテンポ良く先に進むことができるため、「何かから逃げなければいけないシチュエーション」や「スピードランのような早く先に進まなければいけない」場面との相性も良いと紹介されました。

13.大事なものは中央に置く

ここからはレイアウトの話題へ。最初に示されたポイントは「大事なものは中央に置く」ことの重要性で、スライドでは助けを待っているキャラクターが画像に見えるステージも例として紹介。ここは地形の中央でもあり、最も大事なもの、つまり「ゲームの目的」が配置されています。

中央に置くことで大事そうに見え、見逃しにくくなるメリットがある

同じステージの上空からの画像を見ても、困り目のキャラクターが広い地形の中央に配置されているのがわかります。

プレイヤーはこのキャラクターに水を上げるためにスイッチを押す必要がある。スイッチも色が勝った円形のエリアの中央の配置となっている

このように、広いエリアの中でも発見しやすい配置とすることで、ユーザーが迷う時間が減り、ゲームプレイのテンポが良くなっているのです。

この画像のマップでは左右にシンメトリーに花を出現させることで、次の目的地を花道の中央に見せている

次に示された例は初登場のエネミーと対峙するシーン。これも大事なものとして基本的に中央に配置されていますが、中には敢えて中央ではなくて外側を囲むように配置されたエネミーも存在します。このエネミーは「プレイヤーにくっついてきて時間経過で爆発する」特性を持つため、プレイヤーにくっついている状態が中央に来るような、ギミックを加味した配置がなされています。

画面の中央にボスが配置されることはよくある例ですが、「回りながら攻撃する」タイプのボスは、画面中央だけでなく、地形の中央にも配置しているレアなケースとして紹介されました。そして、このボスを倒すことで「最も大事な配置物」になるステージゴールが中央に出現する仕組みになっているとのこと。

バトルのフェーズが進むとボスも中央から離れて激しく動く

14.装飾で空きスペースを埋める

続いてはボスや“大事なもの”とは逆に、さりげないオブジェクトに関するレイアウトについて。画像のエリアでは青いラインがメインパスの想定で、任意で寄り道できるご褒美がいくつか配置されています。ユーザーがご褒美に気付いて取りにいく場合には、黄色で示されたルートが想定パスになります。

想定される寄り道用の移動パスが通らないエリアの床を削除することも可能ですが、ストレスの少ない自由なゲームプレイのために地形を残しておくことも選択肢に入ります。そして、地形を残すのであれば装飾を配置するチャンスになります。

このステージでは、装飾として少し背の高い草が配置されています。この草はプレイヤーの移動は制限しませんが、矢徳氏は「それぞれのエリアをゆるく分ける効果がある」と解説。この装飾の草は触った感触や気持ちのいい音がハプティックフィードバックを通じて楽しめるようになっており、新鮮な気持ちでテンポのいい探索ができるデザインになっています。

少し背の高い草はオレンジで塗られたエリアに配置。もちろん、想定パスを無視して一直線にご褒美に近づくこともユーザーの自由

15.物理オブジェクトはまとめておく

プレイヤーの遊びとなる「物理オブジェクト」の置き方にも工夫があります。矢徳氏は物理オブジェクトについて「ユーザーさんにとって楽しいおもちゃになるので、配置できるチャンスをいつも探している」とした一方で、画像のように少しずつ物理オブジェクトを置いてしまうと、散らかった場所に見えてしまうと指摘。

この改善案として、最初は綺麗な状態にしておき、物理オブジェクトを「1か所にまとめて配置」する方法が示されました。この物流オブジェクトを散らかすかどうかはユーザーの自由ですが、矢徳氏いわく「最初から散らかっていると嫌な気持ちになりますが、自分の意思で操作して散らかすことは楽しい」と、工夫が生み出す違いを解説しました。

この考え方はメインパスに組み込むことも可能で、「スイッチを押すとステージが90度傾く」ギミックでは、重力の方向が変わったことを見せる演出として、物理オブジェクトがまとめて配置されています。

他にも『アストロボット』には、葉っぱの物理オブジェクトがまとめて配置された場所にエネミーが隠れており、コントローラーのマイク入力を使って「息を吹きかけると葉っぱが飛んで視界が開ける」という仕掛けも存在します。矢徳氏は「まとめて配置することは、強いインパクトを残すことにも効果がある」とし、一方でいろんな場所に均一に配置してしまうと「思い出に残らないままになってしまう」ため、気を付けるようにしていると明かしました。

チュートリアルやムービーの定石実装も遊びやすさ重視――調整編

16.説明なしで教える

ゲーム内で新しいパワーアップやギミックが登場する際、テキストによる説明ではゲームプレイが中断されてテンポが下がってしまいます。そこで矢徳氏はユーザーに「説明なしで教える」手法として「自分で試行錯誤できるエリアを用意すること」が効果的と紹介。

その直後に新登場要素の性能を理解していれば先に進めるギミックが用意されており、どうしても分からなかったユーザーのためには、時間が経過すると時間を止めずにチュートリアルの動画が表示される仕組みに。動画表示までの時間は場所ごとに細かく設定されていて、ユーザーが「自分で気付く機会」をできるだけ奪わないよう配慮されているそうです。

また、ボスバトルでも「ユーザーに理解してもらった上でプレイしてほしいこと」がいくつか登場しますが、アクションが忙しいバトル中にはチュートリアル動画を見る余裕はありません。そこで有効なアプローチが、ボスバトルの前に準備のための短いステージを作り、ユーザーの気持ちを盛り上げながら大事なギミックやアクションについて思い出してもらう方法です。

矢徳氏はこの工夫について「ボスバトルだけでなく、ユーザーさんの気持ちが途切れないようにすることは、テンポの良いレベルデザインのためにとても大事」と強調しました。

17.操作できない時間を減らす

演出に注目したいユーザーが自分の意思で操作をしない選択をすることも自由

また、このポイントで矢徳氏は「これはレベルデザインの話ではないですが」と断った上で、『アストロボット』では操作できない時間を減らすことを常に開発していたと明かし、ボスバトルのフェーズ切り替え演出でもプレイヤーが操作し続けられるようになっていると紹介。

「カットシーンでストーリーを見せることより、ゲームプレイとしてストーリーを感じるようにすることで、自分がその場で体験したという気持ちを作る」という目的も解説され、ローディング中にはコントローラーのジャイロセンサーでの操作が可能にしながらのスムーズな画面遷移となっていることも動画で紹介されました。

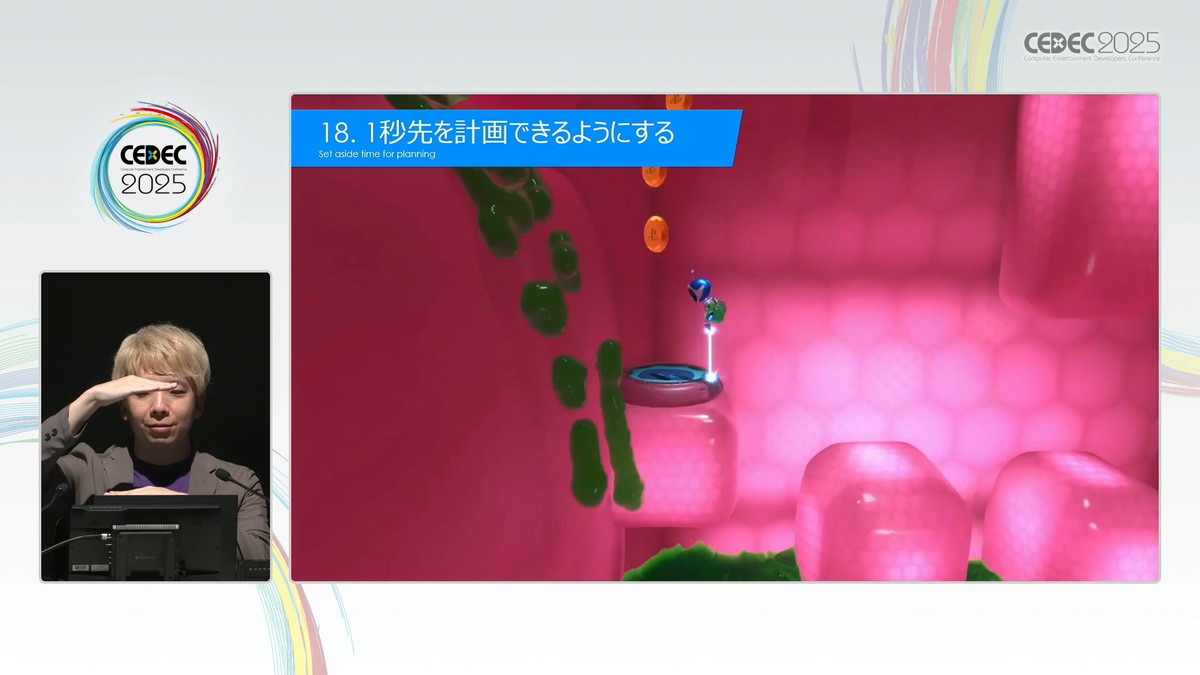

18.1秒先を計画できるようにする

ポイント18の紹介にあたっては、まず矢徳氏が「ユーザーはプレイ中に、次にどこへ移動してどのボタンを押すかなど、いつも頭の中で計画しながら進んでいる」と述べ、そこへ急に目の前にエネミーを出現させると「計画の変更が必要になって、いい刺激になる」と解説。

この計画変更から実行までには「大体1秒くらい時間がかかる」ため、少し早いタイミングでエネミーを出現させれば、プレーヤーが移動しながら計画しながら実行でき、テンポのいいゲームプレイにつながります。

エネミーの出現だけではなくレベルの進行方向にも注意が必要で、画面の奥へと進む場合は先が見やすいため計画する時間は十分にありますが、画面の縦幅が狭い上へと進行する場合は先が見えにくくなってしまいます。縦に進行する場合は計画できる時間が短くなってしまうため、足場やギミックが見えてから判断できる十分な時間を取っているかに注意し、コインなどを配置して“強めに誘導する”ことで判断の時間を減らすなどの対策が有効です。

19.ゴールに向けて盛り上げる

調整編の最後はゴールについて。矢徳氏は「ステージの終わりの印象というのはとても大事」とし、例として「ゴールのように見えて実はまだゲームプレーがある」シーンを紹介。

急にハラハラさせるBGMになりチャレンジもありますが、ミスしてテンポが悪くならないよう“難しすぎない”設計になっており、ようやく終わりとなった瞬間には気持ちを盛り上げたままゴールできるステージです。

最後に向けて盛り上げる手段としては、シンプルにゴール前にボスバトルを入れることも効果的ですが、ボスバトルが終わった後に、ユーザーの気持ちが高まった状態のままゴールできるようになっているかは気を付けるべき点であるとも述べられました。

隠しすぎてプレイされなかったり、何もないのに「何かありそう」と思われたり――秘密編

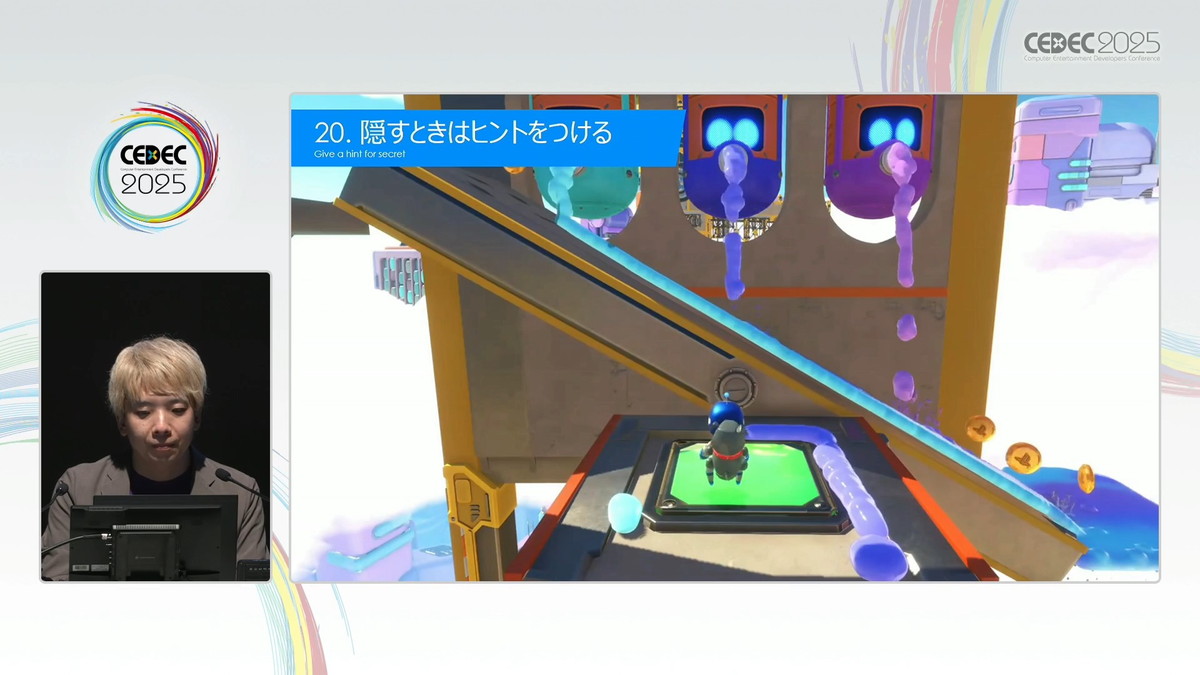

20.隠す時にはヒントをつける

まずは下の画像のエリアにある「隠されたエリア」への入り口はどこにあるか、というクイズが投げかけられました。

正解は地形の外側で、連続した柵が1箇所だけ途切れているポイント。ここは柵がないことがヒントになっており、ユーザーが「何かありそうだな」と感じて探索し、秘密を見つけて「やっぱりあった」と楽しめるという気持ちの流れがデザインされています。

セッションでは、このほかにも「秘密へのヒント」の例をいくつか紹介。スイッチを押すとカラーインクが流れてくるステージでは、インクが空中を流れていることに気付けば透明の床の存在に気付けるというヒントになっており、その次には自らインクを流して透明な床の場所を見つけるという「応用編」も組み込まれています。

下の画像では、ピンクで囲われた樽の中にレスキューを求めるボットが隠れています。樽に剣がささっていることや、引っ張るためのケーブルが見えているという視覚的なヒントもありますが、ゲーム内では樽の中からボットの声が聞こえてくるという大きな聴覚的なヒントが存在しています。

「隠したものを見つける楽しさは、ヒントをどう作るかということと強い関係がある」と述べた矢徳氏

21.発見の難しさにメリハリをつける

ユーザーが集めたいものをステージに隠すときに意識するポイントが「発見の難しさのバランス」です。

『アストロボット』では、70パーセントが簡単に見つけられ、そのうちほとんどはアクションのチャレンジが存在。約30パーセントは“ほどほど”の難しさで、先ほど紹介されたようにヒントはしっかりつけられており、発見が難しいシークレットゴールも少しだけ用意されています

また、『アストロボット』では1度クリアしたステージを再度プレイする際に「コインを支払うことで隠されているものの場所を教えてくれる」機能が導入されています。ただし、シークレットゴールについては、場所は示されるものの発見の仕方までは教えてくれません。矢徳氏は「発見が難しい秘密を作るとユーザーに体験してもらえないリスクがある」ことにも触れつつし、あえて難しい秘密も織り交ぜることによる“メリハリ”の重要性を解説しました。

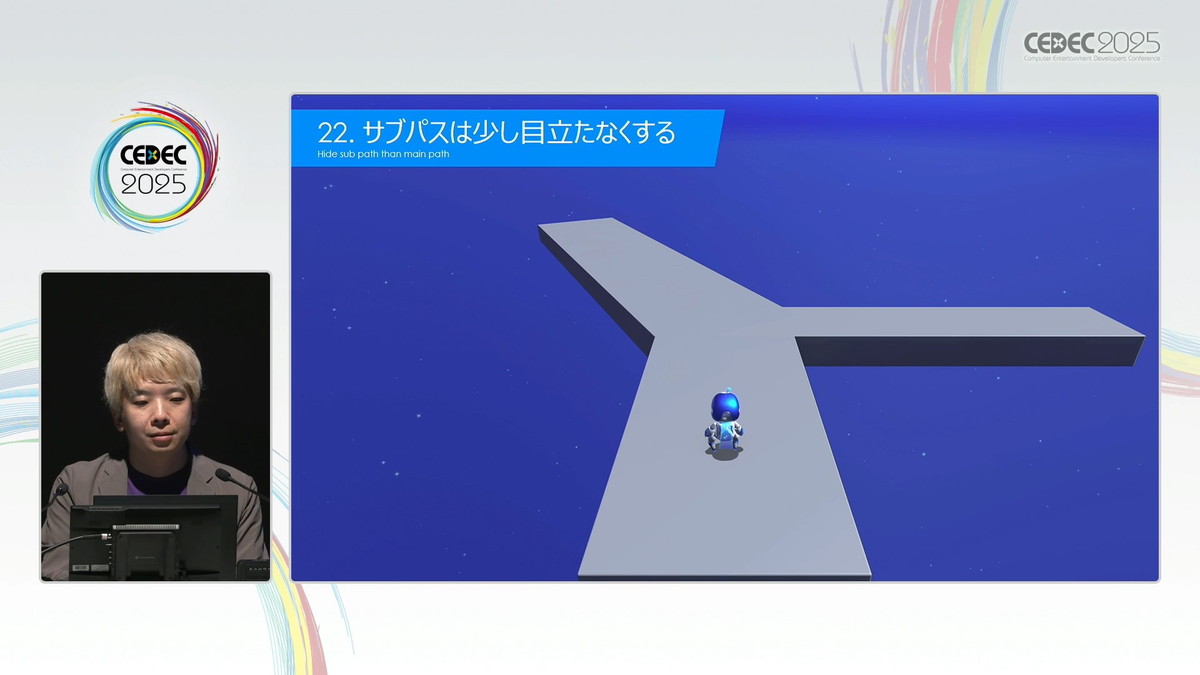

22.サブパスは少し目立たなくする

次のポイントはメインパスではないルート「サブパス」について。2つの道があり、どちらかがステージのゴールに向かうメインパスで、もう一方が先にご褒美が待っているサブパスだとすると、ユーザーは「サブパスに行ってご褒美を集めて戻り、メインパスに進みたい」と考えます。

ここでどちらがサブパスか分からないと探索のテンポが下がってしまうため、道の太さを変えてメインパスがより目立つようにしたり、サブパスの角度を変えて目立たなくしたりと、目立ち方に差をつけることで解決が可能です。

次の画像のステージの場合、メインパスが黄色いラインで、サブパスはピンクのラインです。メインパスが分かりやすいとテンポよく先に進むことができて、先に進む前に立ち止まって他にサブパスがないかと探す時間を作ってあげることでご褒美が見つかり、探索のテンポがよくなります。

23.サブパスからの帰りは楽しくする

ご褒美を見つけたらサブパスの役割は終わり、ではありません。「遠足と一緒でメインパスに帰ってくるまでがサブパス(矢徳氏)」であり、ご褒美をもらっても同じ道をただ戻るだけでは帰り道が空っぽで長く感じてしまいます。そこで『アストロボット』では専用の帰り道を用意し、楽しくメインパスに帰れるようにしています。また、帰り道は次に注目してほしいものがカメラの正面に来るようにすることで、スムーズに次のプレイへとつなげられます。

専用の帰り道を移動すると、自然と画面左奥の次の目標が正面に来る

特別な帰り道を用意する以外の手法では「地形を工夫してサブパスからメインパスに戻りやすくする」のも有効な方法です。秘密のサブパスでどんどん上方向へ登っていき、頂上のエネミーギを倒してご褒美をもらうルートでは、「ジャンプで飛び降りるだけ」でメインパスへと戻れるという工夫が盛り込まれています。

24.行けそうな場所にもご褒美を置く

ユーザーが「行けそうだな」「何かあるかな」と探索の興味を感じられる場所には「ご褒美を置いて応える」ことも効果的になるとのこと。寄り道となる探索の時にも移動パスを想定した地形やコントローラー操作を想定した配置が大事にされています。

このステージでは「木の上に乗れそう」と思って進み、一番高いところまで辿り着けばコインがたくさん手に入る

この考え方は「もともと意図していなかった場所」にも適用することが可能です。巨大なジョウロの中にご褒美が配置されているギミックでは、空を飛べるパワーアップを持っている状態だと「巨人の頭の上にもいけそう」に見えてしまうと、作った後で判明したとのこと。

この場合は「その場所に行けそうに見えないようにする」か、「当初のご褒美をその場所へ置き換えてしまう」か、あるいは「新たに小さなご褒美を追加する」かの3種類の対処が考えられます。このケースでは楽しさにつながるため行けそうに見えることはキープしつつ、全員が明らかに気付く場所ではないため、小さいご褒美を追加することで対応されました。

なお『アストロボット』では基本的に小さなご褒美としてコインが置かれていますが、開発終盤では「ここまで来たのにコインしかないのか」と感じられてしまう可能性が指摘され、新たにギミックを作ることに。

最終的に深いパスでのご褒美ポイントには「タイミング良く箱をパンチするとコインが多くもらえる」というギミックを配置することになり、得られる報酬はコインのまま変えずに「ゲームプレイが楽しめた」という気持ちを作ることでもご褒美がデザインされています。

遊びやすく自動調整するための一工夫――カメラ編

25.カメラ操作なしでもプレイしやすくする

ここからはゲーム内カメラについての話題へ。『アストロボット』ではカメラ操作が右スティックに割り当てられているため、カメラの操作中は右手側のボタンに割り当てられたジャンプやパンチが不可能で、テンポが悪くなってしまいます。

その対策として「プレイヤーが移動している方向にカメラがゆっくりと回転して向き直す」挙動が定番ですが、これをさらに生かせば、例えば「地形を左方向に伸ばしていくことで、カメラ操作をせずにカメラを左側に向ける」ことも可能です。開発段階ではカメラ操作をせずにプレイし、「自然とカメラが見せたいものを正面に捉えているか」を確認しながら地形が作られていることも明かされました。

26.場所ごとに遊びやすいカメラを設定する

場所ごとの体験に適したカメラ設定にも意識して開発が進められました。下の画像のステージでは、穴が開いてる場所を飛び越える際にはカメラを上から下に向けて穴との距離が分かりやすくし、その後は正面で発生するイベントが見やすいようカメラの角度が低くなるよう調整されています。

全体が90度傾く体験が楽しめるステージでは「カメラが壁の方向を向いたままプレイヤーは横に移動できる」設定になっていて、カメラが動かないことによるプレイしやすさを実現しています。

「四角ボタン押しっぱなしで尻尾を掴んでスイングし、ボタンを離すと投げ飛ばせる豚のエネミー」も登場しますが、スイング中は四角ボタンを押しっぱなしにしているためカメラ操作ができません。そのため、カメラは「エネミーを投げ飛ばして当てれば壊せるもの」の方向に自動で向くよう設定されています。

27.カメラとプレイヤーの距離を近くする

カメラとプレイヤーの距離も重要なポイント。距離を離すと周囲が見やすくなるメリットはありますが、「ユーザーとプレイヤーキャラクターの気持ちも離れてしまって、わくわくを感じにくくなる」だけでなく、移動のスピード感も減ってしまいます。『アストロボット』ではプレイしやすいカメラの距離であることは優先しつつ「できるだけプレイヤーはカメラの近くで捉える」調整となっています。

「チームメンバーが楽しめる」が初めの目標――考え方編

28.量より質を大事にする

最後のカテゴリは矢徳氏が「ここから自分自身の反省も込めてまとめます」と述べた「考え方編」。

矢徳氏が今回の開発からの学びとして挙げたのは「作っていて不安な時や自信がない時に量を作りすぎてしまう」ということ。洞窟ステージは製品版では2階層ですが、実は開発の終盤までは3階層作られており、最終的に画像にある階層はカットされました。

カットになったステージも、既にかなり作り込まれていた

矢徳氏は「量を多く作ってしまうと直さなければいけないものも増え、アートチームやサウンドチームが考えることや作るものも増える」と、量を作ることのデメリットにも言及。仮に量が少なくても良いものであればユーザーは満足できるはずと考え、不安に感じても量を増やすのではなく質を上げていくべきだったと、ポストモーテムを語りました。

29.ロジックだけで考えない

29個目のポイントは「ロジックだけで考えない」ことについて。矢徳氏は「必要な要件を満たすように作られたものでは、ユーザーさんの心を動かすことはできない」との考えを述べ、開発では「正しいだけではなくて、楽しいかどうか」を意識していたと明かしました。

隠された場所は「見つけたことによるご褒美」だけでなく、「その場所を見つけた体験」そのものが記憶に残る楽しい瞬間になるよう意識

最後に流れるクレジットもスタッフ名の表示や権利表記ができれば要件としては満たしていますが、ユーザーがスキップしたい気持ちになってしまうかもしれないと考え、操作しながら楽しめる遊びの要素を入れて「最後まで楽しい気持ちをキープできる」作品として作り上げられています。

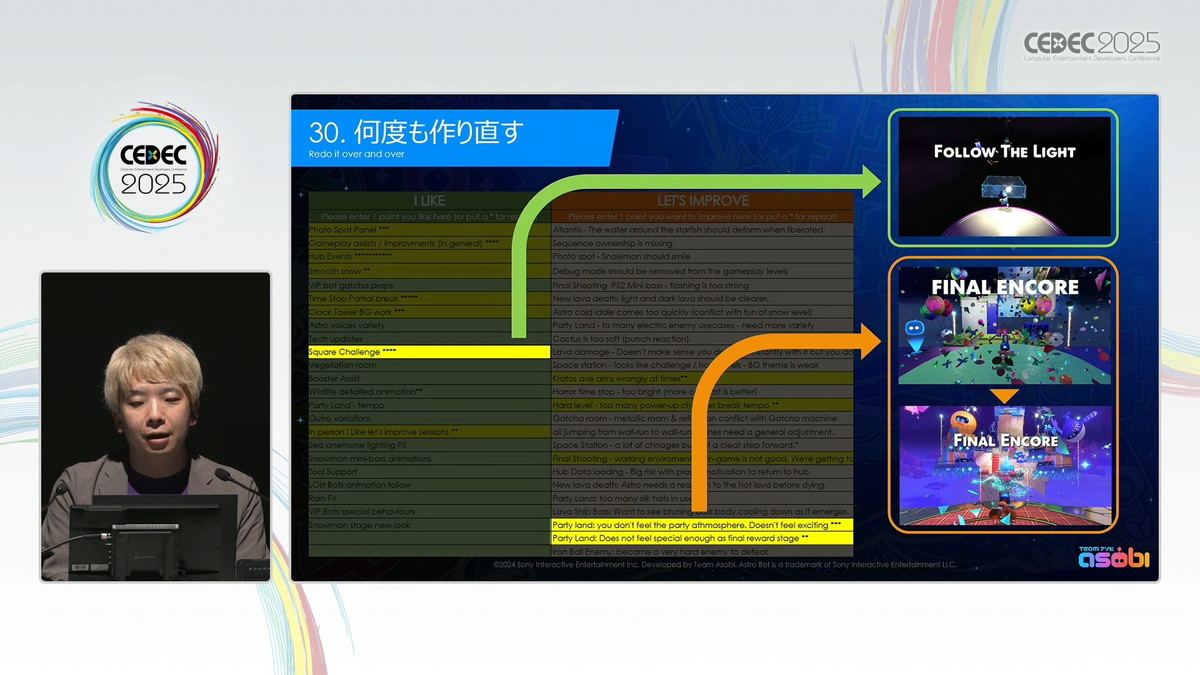

30.何度も作り直す

30個のポイント、最後となるのは「何度も作り直す」ことについて。

Team ASOBIでは2週間単位でタスクの計画とレビューが行われており、1人のゲームデザイナーが2週間かけて1つのレベルを「説明なしで遊んで楽しめる」内容まで作り込むとのこと。そして2週間の終わりにチームメンバーが全員オフィスに集まり、レベルをお互いにレビューしていくという仕組みになっています。

レビューにはランダムに選ばれたチームメンバーによるレベルのテストプレーも含まれ、作っている内容に詳しい開発メンバーのプレイからも様々な良い点と悪い点が発見されたそうです。矢徳氏は「僕らゲームデザイナーは、最初の2週間のレベルデザインは、まずチームメンバーに楽しんでもらえるように作っている」と、開発時の心がけにも触れました。

レビューの終わりにチームメンバーひとりひとりに「良かったところ」と「改善できそうなところ」を1つずつ質問

テストプレイ時の反響では、暗い中を電球のギミックで照らしながら進む「スクエアチャレンジ」と呼ばれているステージは人気があった反面、「パーティーランド」と呼ばれていたシークレットステージについては「パーティー感が足りない」「特別な感じがしない」と、改善ポイントが数多く集まったとのこと。この意見を踏まえて担当者同士が話し合い、最終的にはライティングが明るくなり、カラフルな配置物を追加するなどの改善が取り入れられました。

以上で『アストロボット』のレベルデザインに込められた意図や秘密を解説する30のポイント紹介は終了。矢徳氏は「今回はレベルデザインの話にフォーカスしましたが、すべての仕事が同じようにチームメンバーからのフィードバックによってお互いに改善されています」と、チームメンバーへ感謝の言葉を送りました。

続いて行われた質疑応答でも、講演内容を元に多数の質問が寄せられました。

セッションの最後に矢徳氏は「これから皆さんの手からリリースされるゲームの何かに少しでもいい影響があれば嬉しく思います」と述べ、ゲーム内容と同じく非常にテンポよく進んだセッションの結びとしました。

ひとつのステージを何回ものフェーズに分けて作り直すアプローチも採用。1回目のフェーズで作ったものを、半年後にその間に増えたリソースでリビジットする作業を約3周も行ったとのこと

『アストロボット』『アストロボット』 テンポ良く遊べる3Dレベルデザイン - CEDEC2025

大阪生まれ大阪育ちのフリーライター。イベントやeスポーツシーンを取材したり懐ゲー回顧記事をコソコソ作ったり、時には大会にキャスターとして出演したりと、ゲーム周りで幅広く活動中。

ゲームとスポーツ観戦を趣味に、日々ゲームをクリアしては「このゲームの何が自分に刺さったんだろう」と考察してはニヤニヤしている。