現地ユーザーの心を掴め!ローカライズとは文化・価値観に適応すること

中国市場に向けたローカライズ・カルチャライズについて、日本国内では「中国語に翻訳すればそれでローカライズ完了でしょ?」と認識している方が多いと見受けられます。しかし、中華圏(中国(※)・香港・マカオ・台湾)へのゲーム展開を成功させるにあたり、単なる「翻訳」だけでは十分な効果は期待できません。※ 本稿ではいわゆる中華人民共和国で境内といわれるエリアに限定して説明の便宜上、中国と表記します。それ以外の地域は地域名で表記します

中華圏において「ローカライズ」は「本地化(běndì huà)」と訳されます。直訳すれば「現地化」、つまり単なる言語変換ではなく、文化や慣習、政治的背景、宗教的価値観を含めた全ての事象に適応すること を指します。

ローカライズの本質は「プレイヤー体験を壊さないこと 」です。言語によってローカライズの品質に偏りがあると、プレイヤーから「うちの地域を軽視しているんじゃないか」と不信感を抱かれてしまいます。ローカライズの品質が作品そのもののマーケティングに影響を及ぼすことは大いに起こり得ます 。

本稿では約7年にわたり中華圏向けゲームのローカライズ・パブリッシング支援を行ってきた経験をもとに、言語的なローカライズを超えた「カルチャライズ」の具体的な対応、避けるべき表現、そして現地プレイヤーときちんと向き合うための極意について紹介します。

中国には“公用語”がある……が?言語の地域差が思わぬ落とし穴に

中華圏に向けたローカライズではゲーム本編だけでなく、Steamストアページなどの翻訳も作品の印象に直結します 。

中華圏のプレイヤーはストアページを訪れた際、まず作品のスクリーンショットと紹介文、レビューをざっと確認します。ここで翻訳が稚拙だったり、誤字・表現ミスがあったりすると「このゲームは信用できない」と判断され、購入から除外されてしまいます。

では実際にローカライズする際、どのような点に注意するべきでしょうか。

中国ではさまざまな種類の言語が日常的に使われています。ローカライズでは主に「普通話(中国国内における公用語)」が対象となる のですが、単純に「普通話で翻訳すれば万事解決」とはいかない のが中国語の奥深さであり、難解な点でもあります。

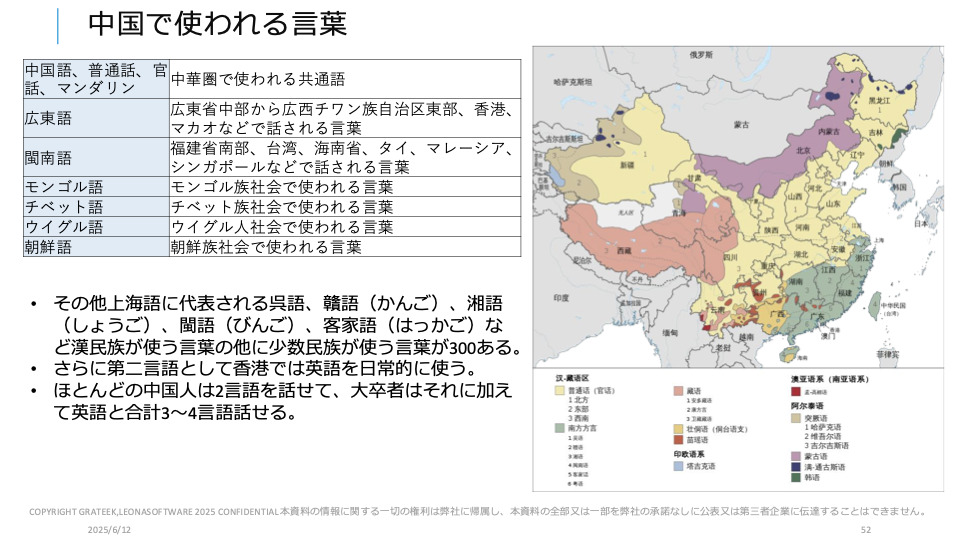

漢民族だけでも広東語/閩南語/上海語/客家語など多様な言葉を使っている。いわゆる方言とは異なり、他言語同士では意思疎通が不可能。そのほかモンゴル語/チベット語/ウイグル語/朝鮮語と各民族独自の言語があり、少数民族の言葉は300にも上る

中華圏では各地域の歴史的背景などに基づき独自の言語・方言が生まれています。

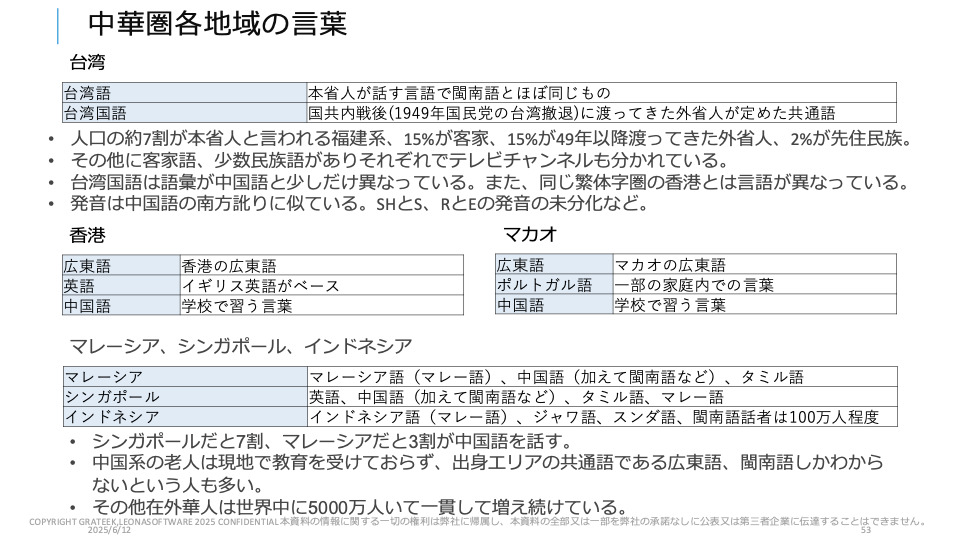

たとえば、台湾では主に2つの言語「台湾語 」と「国語 」が使われています。「台湾語」を話す本省人は1949年以前に中国の福建省南部から移住してきた人々の末裔で、現在の台湾における人口の7割を占めています。そのため「台湾語」は福建省南部で使われる「閩南語」とほとんど同じ言語です。

対して「国語」は、1949年に起こった国共内戦の影響で台湾に移ってきた外省人が広めた言語。中国の普通話に近い言語ですが、南方訛り(SH/S、R/Eの曖昧さなど)を有するなど、発音・語彙の面で特徴が見られます。

また香港では学校教育で普通話を習いますが、日常生活では主に広東語が使われているほか、イギリス統治の影響により英語も普及しています。香港で使われる広東語は独自の表現や言い回しが多く、台湾や中国とは異なる文化背景を持っています。

マカオでは香港と同様に広東語が使われているが、ポルトガル領だった歴史があるため一部家庭ではポルトガル語も話されている。

また東南アジア(マレーシア・シンガポール・インドネシアなど)には中国系住民が多く、言語的にも複数の文化が混ざり合っている。

マレーシアではマレー語・中国語(主に閩南語)・タミル語などが併用され、人口の約3割が中国語を話す。シンガポールは英語・中国語・タミル語・マレー語の4言語が公用語で、中国語話者が人口の7割を占める。インドネシアではインドネシア語が中心に使われるほか、中国系住民(閩南語話者)が100万人程暮らしている

こうした背景から、中華圏で使われる言語を単純に「中国語(Chinese)」とひと括りにはできません 。高齢の方になると中国系でも中国語を使わない場合も多く、広東語や閩南語といった方言のみで生活しているケースも見られます。

加えて、世界には約5000万人の中国系住民(在外華人)が暮らしており、今も増加を続けています。こうした背景を踏まえ、中華圏の各地域における言語文化を理解することで高精度のローカライズ・カルチャライズが可能となります。

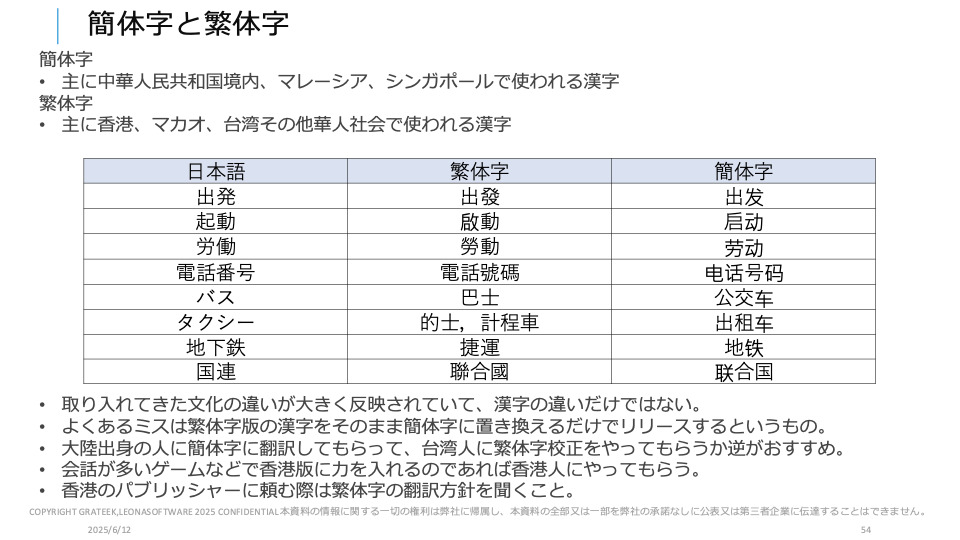

漢字は2種類ある!中国/香港/台湾で使い分けよう 中国語(普通話)には異なる2つの漢字「繁体字」と「簡体字」 が存在します。「繁体字」は古くから用いられてきた複雑な形状の文字です。一方「簡体字」は1909〜1950年代にかけて起きた文字改革の流れで繁体字が簡略化され、使いやすい文字に置き換えられたという成り立ちがあります。

簡体字は中国/マレーシア/シンガポール、繁体字は香港/マカオ/台湾そのほか華人社会で主に使われています。文字改革の影響を受けなかった地域は繁体字を使い続けたため、繁体字は「正しい漢字」の意味で「正体字」(繁体字で「正體字」と書く)とも呼ばれています。

中国ではよく「日本では繁体字が使われている」と言われますが、実際のところ日本では戦後の1946年〜1948年にかけて当用漢字が定められて以降、独自に簡略化した漢字が用いられています。

たとえば「出発」という漢字は簡体字で「出发」、繁体字で「出發」と書く。簡体字の发(ファ)は同じ発音の髪の簡体字としても用いられる

同じ繁体字でも、エリアによって語彙が異なる場合があります。

〈バス〉

〈タクシー〉

UIなどで漢字の簡略化処理やフォント指定を行う際、誤った文字が表示されてしまうケースも少なくありません。文字崩れや改行ミスはゲームの品質を大きく損なうので注意が必要です。

地域特有のスラングも。翻訳者は出身地が大切 中国語訳を依頼する際は翻訳者の出身地が品質を左右します。中国業者に簡体字の翻訳を依頼するとして、ついでに繁体字化の翻訳も任せるのは非常に危険です。香港・台湾では繁体字の語彙選択に地域性があり、とくに会話文・スラング・感情表現はローカル出身者でないと違和感のある言い回しになってしまいます 。

繁体字を台湾の翻訳会社に任せて「ついでに簡体字化」する場合も同様で、中国のプレイヤーは簡単にローカライズの品質を見抜いてしまいます。

中国語ローカライズは以下の体制で進めるのがおすすめです。

〈簡体字(中国本土向け)〉

〈繁体字(台湾・香港向け)〉

〈校正・整合〉

ローカライズは単なる翻訳ではなく、現地ユーザーに納得感を抱かせるほどの完成度が求められます。AI翻訳などの活用も問題ありませんが、ネイティブスピーカーが最終チェックしない限り不自然な表現や誤解を招く言い回しが残ってしまいます。

簡体字と繁体字のフォントの混同や、単語を不適切な箇所で切って翻訳したテキストは中華圏ではとくに大きな悪印象を与え、ゲームを遊んでもらう以前に敬遠されるリスクがあります。

Steamストアページの内容は作品の第一印象を決定づけるため、まずはゲーム紹介文・タイトル・スクリーンショット内のテキストまで含めた翻訳品質の向上を最優先に据えるべきでしょう。

カルチャライズとは相手の歴史・文化を尊重する姿勢

ローカライズと並んで重要なのが「カルチャライズ 」です。ローカライズが主に言語的・技術的な対応(翻訳やUI調整など)を指すのに対し、カルチャライズは国や地域の文化・価値観・社会制度にあわせて内容そのものを調整・最適化する、より広義なプロセスを意味します 。

カルチャライズは単なる「NG表現の除去」にとどまらず、むしろ現地ユーザーの体験価値を最大化するクリエイティブなプロセス となります。日本では気にも留められない設定や言い回しが、現地ユーザーに強い共感や没入感をもたらす場合もあるのです。

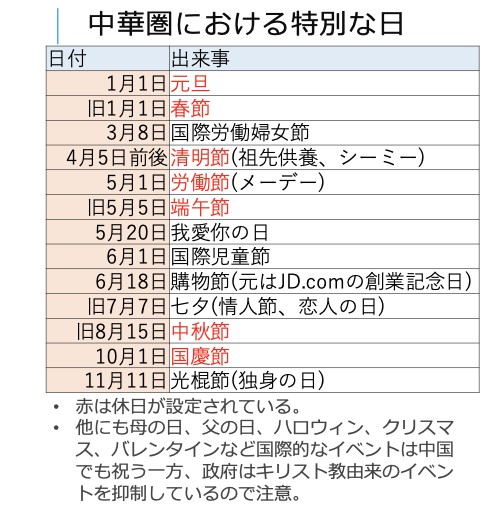

旧正月や中秋節といった地域特有の祝日・風習をゲーム内イベントに反映させることもカルチャライズの一部といえます。ローカライズが「表現を“理解できる”ものにする」作業だとすれば、カルチャライズは「違和感なく受け入れられる」ようにすることが役割です 。

カルチャライズは歴史/政治的背景への理解が必須 中華圏向けのローカライズやカルチャライズを進める際は、単なる言語・文化の違いだけではなく、歴史的背景・政治体制にも気を配る必要があります。ちょっとした設定や文言の選択が取り返しのつかない炎上を招き、作品を配信停止に追い込む おそれもあるからです。

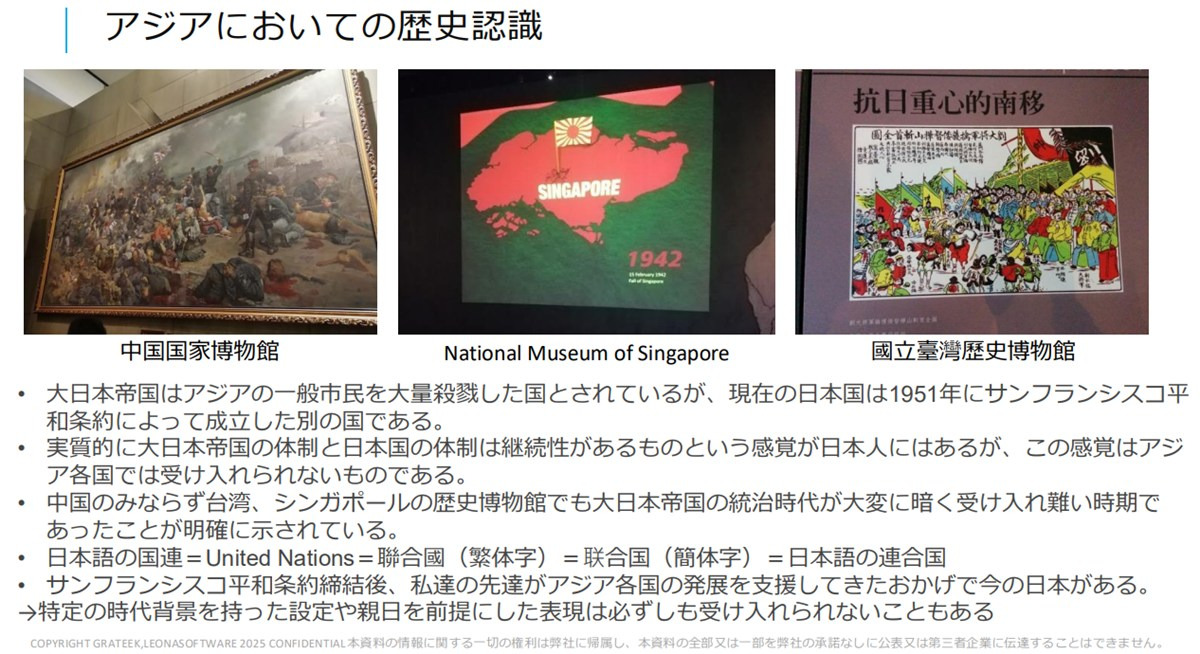

まず中華圏の歴史的背景から見ていきましょう。第二次世界大戦期、大日本帝国は中国/台湾/シンガポールを含む多くのアジア諸国や地域を占領下に置いていました。これは諸地域・国家にとって「受け入れがたい暗黒時代」と認識されており、学校教育や博物館展示を通じて日本による統治や戦時中の被害を明確に伝えています。

こうした歴史は現在の政治体制にも色濃く反映されています。たとえば中国では、台湾/香港/マカオをそれぞれ独立した国として見せることはNGとされており、ゲーム内で国旗や国名を出す場面では極めて慎重な対応が求められます。多くの開発者は、言語選択画面で「台湾/香港」といった地域名ではなく、「簡体字/繁体字」と言語名で地域を分ける方法を採用しています。

中国/台湾/香港/マカオ、それぞれ異なる歴史と政治体制を持ちながらも1つの中華圏として括られるという複雑な状況の中、ゲーム開発者に求められるのは単なるデータやマニュアルではなく「相手の歴史観と制度設計を尊重する姿勢 」です。

配慮すべき「NG表現」とは 「歴史的・政治的事情に配慮した表現」の具体例として、宗教的にセンシティブな要素(十字架、豚、血、墓など)を差し替える、男女の描かれ方や教育観を現地の常識に寄せる、政治的に問題となりうる地名や国名の表記に気を付けるなどが挙げられます。

「イスラム圏では豚やお酒を登場させない」「韓国で配信するゲームから日本語の書き文字を削除する」といった対応は、いずれも過去に多くの作品が批判や販売停止のリスクに晒されてきた教訓から定着したものです。

たとえば中華圏全体で大ヒットした台湾スタジオ製インディーゲーム『添丁の伝説 』は、旧日本統治下の台湾を舞台として、敵キャラの日本人警察官を大勢殺しながら進んでいくアクションゲームです。アクションゲームとしての完成度が素晴らしく爽快感のある作品ですが、日本人としては断末魔をあげて死んでいく警察官には複雑な気分がします。

中国でも、抗日戦争を題材にしたいわゆる「抗日ゲーム」は一定のジャンルとして定着しており、愛国教育と商業的成功の両立を目指した作品が多数開発されてきました。このジャンルでは日本兵が敵として登場し、ときに誇張表現を用いて「正義と悪の対比構造」を描いています。

こうした現実を前にすると、架空の歴史や人物による中立的な戦争ものを描く場合でも表現ひとつで政治的なメッセージに変換されてしまうリスクは常にはらんでいます。そのため私は、ローカライズ・カルチャライズの本質を「相手に合わせる」ことではなく「相手を深く理解した上で自分の立場や作品のメッセージがどう受け取られるかを想像する力 」だと考えています。

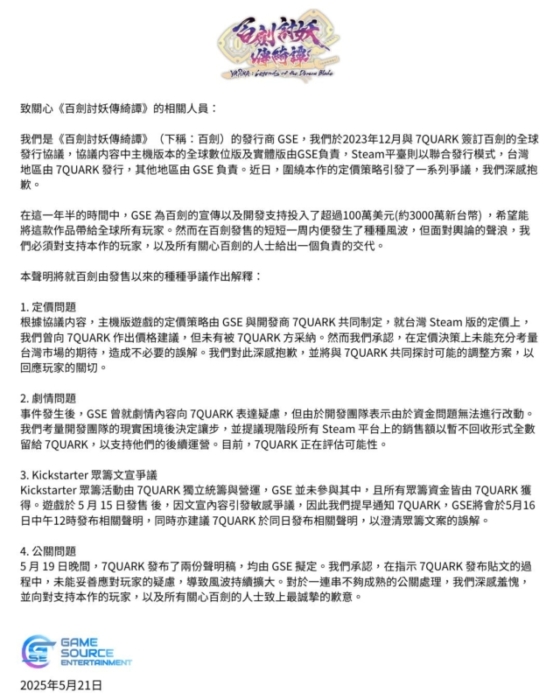

1つの失敗がゲームの未来を壊す。実際に起きた炎上事例を振り返る 広義の「カルチャライズ」によるミスが原因で炎上騒動が起きた実例として、台湾の7QUARKが開発し、香港のGame Source Entertainment(以下、GSE)がパブリッシングしたゲーム『百剣討妖伝綺譚 』の事例を紹介しましょう。

『百剣討妖伝綺譚』は日本の江戸時代を舞台にした和風ローグライトRPGです。台湾政府による補助金やクラウドファンディングも実施された注目作で、人気キャラクター「竹虎」のグッズが付属したゲームキーが160セット以上売れるなど、ケモノ系ファンを中心に高い関心が寄せられていました。

ところが2025年5月15日に台湾で正式リリースされると、思わぬ火種から炎上に発展します。まず台湾での販売価格が日本や韓国より高額だったことがSNSで批判され、さらに「竹虎」が早期に退場してしまうストーリー展開がファンの反感を大きく煽りました。

追い打ちをかけたのが、クラウドファンディング用資料の中で「台湾・香港」が「国」と表記されていた点です。これに中国本土のユーザーが強く抗議し、SNSを中心に政治的な批判が広がりました。公式はこれを「新人スタッフの記述ミス」と釈明しましたが、事態を収めるには至らず炎上が続きました。

その後7QUARKとGSEは責任の所在をめぐって対立。7QUARKは5月21日に「GSE主導の判断だった」と発表し、同日GSEは出資額の開示とともにSteamでの販売撤退を表明しました。その翌日、GSEは「7QUARKから1,000万元の損害賠償を請求されている」と公表。一方7QUARKは「GSEの撤退は契約違反だ」と非難し、自社によるSteamでの販売継続を宣言しました。なおコンソール版は引き続きGSEが販売を担当するとされています。

GSEが公式Facebookにて公表した、7QUARKに対する出資額や『百剣討妖伝綺譚』のSteam販売から撤退することなどを発表する文書(画像はGSE香港・台湾公式Facebook より引用)

炎上を受けて本作のSteamにおける評価は「圧倒的に好評」から「賛否両論」に転落。初週の販売予測も最大31,000本から9,000〜15,000本程度へと下方修正されました。現在、両社の関係は完全に断絶し、法廷闘争へと発展しています。

一連の騒動は、価格設定やキャラクターの扱い、告知の文言、そしてパブリッシャーとの契約内容に至るまで、どれか1つでも判断ミスを犯せば連鎖的に炎上へつながってしまう恐ろしさを物語っています。とくに中華圏などの歴史や政治への感度が高い地域では、ローカライズやカルチャライズの質がブランドの信用問題にかかわるのです。

中国政府も「NG表現」を定めている カルチャライズの上で考慮するべき事項はユーザーの文化的背景や感情だけにとどまりません。国家が定めた法律・明確な検閲基準もまた強力なフィルターとして機能します。

とくに中国政府は「オンラインゲーム管理規定」に基づきさまざまな表現に制限を課しています。以下の要素を含むゲームは配信許可(版号)を取得できず、中国市場で正式に販売できない、あるいは途中で取り下げられるケースがあります。

〈オンラインゲーム管理規定による禁止事項〉

たとえ全世界で評価の高いタイトルでも、表現内容や作品設定によっては中国でリリースできないおそれがあります。2021年には中国の大手ECサイト「京東(JD.com)」から突如『あつまれ どうぶつの森』『The Last of Us Part II』『GTAシリーズ』『龍が如くシリーズ』などの人気コンソールゲームが削除される事態が起こりました。

削除の原因は明らかになっていませんが、おそらく『あつまれ どうぶつの森』は中国政府を批判するコンテンツを作成できるUGCの機能が「国家統一を害する表現」と判断されたのだと考えられます。『龍が如くシリーズ』などは「暴力・性・犯罪の描写」に抵触したものとみられています。暴力や性的な描写が含まれるゲームは成人向けでなくとも配信不可になる可能性があるため、ジャンルごとのリスク評価も欠かせません。

そのほか『ウイニングイレブン』『Call of Duty』『スーパーマリオメーカー2』なども削除対象となりました。カルチャライズの観点だけでなく法的・制度的な側面からのチェックも欠かせないのが中華圏展開の難しさであり、それゆえに「表現をどこまで変えるか」「そもそも市場に出すか否か」を判断すること自体が戦略の一部となっているのです。

以前の連載でも取り上げたように、中国国内においてもSteamであれば前述したゲームを購入できます。しかし多数の禁止事項に抵触するタイトルは、BilibiliやWeiboなどのSNSによるプロモーションが突然禁止されるなどの影響が出る可能性もあります。

日本人は知らない「中国の記念日」。リリースに最適なタイミングを見極めよう

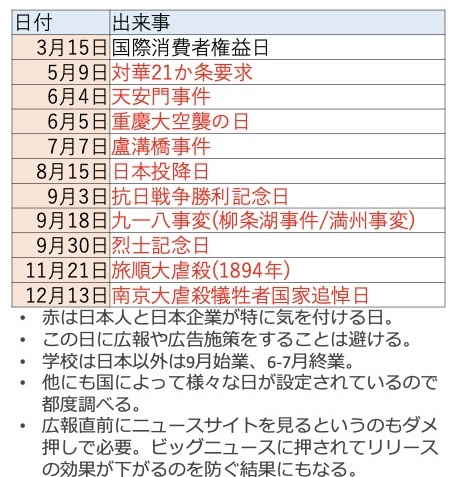

中華圏におけるローカライズ・カルチャライズでもう1つ、見落としてはならないのが「日付」と「タイミング」に関する配慮です。とくに政治的・歴史的に重要な日付で日本企業・日本産コンテンツが広報やキャンペーンを行うと、意図せぬ反感や批判を招くおそれがあります。

たとえば6月4日は天安門事件が発生した日(1989年)。また8月15日は日本の終戦記念日である一方、中国では「日本投降日」として記憶されています。そのほか、9月18日は柳条湖事件(満州事変)の勃発日(1931年)、12月13日は南京大虐殺犠牲者国家追悼日で、いずれも中国国内で追悼行事が行われる厳粛な日です。

こうした「歴史的にセンシティブな日」は現地メディアやSNSでも頻繁に取り上げられ、ナショナリズムが高まる傾向にあります。そのような日に新製品のリリースやキャンペーンを行えば「歴史への配慮が足りない」として炎上の原因になりかねません 。

5月9日の「対華21カ条要求の日」や、7月7日の「盧溝橋事件(七七事変)」、11月21日の「旅順大虐殺記念日」など、日本では報道の機会が少ない記念日も現地では強い記憶と感情を呼び起こす日として意識されている

※ 本資料の情報に関する一切の権利はグラディークに帰属し、本資料の全部又は一部を弊社の承諾なしに公表又は第三者企業に伝達することはできません

一方、民間企業が策定した記念日やネット文化を起源とするイベントも増加しています。たとえば6月18日の「購物節(JD.comの創業記念日)」や11月11日の「光棍節(独身の日)」といったネット通販セールは、プロモーションのタイミングとして極めて重要 です。

中国政府はキリスト教由来のイベント(クリスマスやバレンタインなど)についてはやや抑制的な姿勢をとる一方で、母の日、ハロウィン、国際女性デー(3月8日)などの国際的なイベントは国内で広く認知されており、SNS上でも多くの話題が展開されます。

※ 本資料の情報に関する一切の権利はグラディークに帰属し、本資料の全部又は一部を弊社の承諾なしに公表又は第三者企業に伝達することはできません

中華圏で成功する秘訣は「翻訳」や「表現の修正」だけではありません。適切なタイミングで文化的背景に配慮して展開することも含めてカルチャライズの一環として捉える べきです。

リリース直前に現地のニュースを確認し、政治的にセンシティブな話題やビッグニュースとのバッティングを避けるなどの工夫も重要な広報戦略となります。タイミングを見誤れば、どんなに優れた商品やメッセージでも効果が著しく損なわれてしまうのです。

信頼できるパブリッシャーの見極め方 表現・文化的な配慮と同時に、パブリッシャーの選定も極めて重要となります。

一見好条件の提案に思えても(「グローバルで販売します。ローカライズ費用はこちらで出します。レベニューシェアは70%ください」など)、実際の活動内容が「小規模展示会に出展するだけ」「メディアにプレスリリースを送るだけ」「SNSや動画サイトでの拡散なし」と、実質的なマーケティングが皆無なケースも少なくありません。数年かけて作り上げたゲームが数万円の売上で終わってしまう事例も見られます。

パブリッシャーと組む場合には、以下のような信頼性の見極めと情報収集が重要です。

・企業情報サイト(企查查、天眼查)での調査(株主構成、法的トラブルの有無など)

さらに、マーケティングにおいて何をしてくれるのかを具体的に質問し、内容とリソースの整合性を見極めることも必須です。契約段階では「License Fee(版金)」「Minimum Guarantee(MG)」「Revenue Share(RS)」といった条件が提示されることが多く、それぞれの条件と期待値を正確に把握する必要があります。

ローカライズ・カルチャライズには複雑な注意点が多いため、自前で対応できない場合はローカライズ会社や現地企業との提携を検討するべきです。信頼できるローカルパートナーが見つからなければ現地の友人や知人とチームを組むのも一つの手段ですが、なあなあで進めていくうちにトラブルになることもあるため、契約や責任範囲の明確化は不可欠です。

日本人であるという事実はプラスにもマイナスにも働きます。漫然とゲーム内容を翻訳するのではなく、プレイヤーの立場・文化的背景を踏まえたうえでローカライズすることが大切です。またジャンルごとに炎上しやすさも異なるため、事前に盤石なリスク評価が求められます。

ローカライズは単なる作業ではなく「作品を理解してもらう」ための最初のコミュニケーションであり、プレイヤーとの信頼関係を築くための第一歩と考えて取り組んでください。

次回はマーケティング編です。中国独自のSNSの効果的な利用方法や、インディーゲーム向けのゲームイベントの紹介や出展事例を書いていきます。お楽しみに!

「グラティーク」公式サイト

日本と中国でゲーム会社を経営している。ゲーム開発、配信のみならず日中間でのゲーム海外進出、ローカライズ、マーケティング、コンサルティングなどを行う。2019年9月2023年9月まで一度も帰国せずに中国に滞在し、日中ゲーム産業の架け橋として奮闘。過去の作品として「円谷プロ ウルトラマン 大決戦!ウルトラユニバース」「クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ炎のカスカベランナー」「マッピー 対決!ネオニャームコ団」などがある。廈門国際アニメフェスティバルゲームコンテスト審査員。2021ゲーム産業白書、2024ファミ通ゲーム白書中国担当ライター。iGi(indie Game incubator)メンター。