下請法の目的・適用範囲

登壇した、弁護士の戸上 雄基氏(左)と安藤 広人氏(右)。スピーカーは戸上氏が担当

下請法およびフリーランス法の基本知識を解説するにあたって、それらの上位の法である独占禁止法について言及されました。独占禁止法とは、経済取引の中で規模の大きい会社が市場を独占し、社会全体の余剰が減少する問題を防ぐ法律です。

独占禁止法ではさまざまな禁止事項などが定められており、そのひとつに「優越的地位の濫用」があります。これは「大規模な企業が小規模企業やフリーランスを害すること」を意味しますが、具体的な禁止事項の範囲が不明瞭でした。

その補完法として成立したのが「下請法」です。下請法の目的は「下請取引の公正化」と「下請事業者の利益保護」の2種類に大別されます。

下請法の適用対象は、取引内容および資本金区分から画定されます。

取引内容にもとづく適用対象の定め

下請法では以下4種類を適用対象と定めています。

〈製造委託〉

有体物(物理的に形のあるもの)の製造を依頼する取引

〈修理委託〉

有体物の修理を依頼する取引

〈情報成果物作成〉

有体物ではない成果物(ゲームのプログラム・アニメーション・キャラクターデザインなど)の作成を依頼する取引

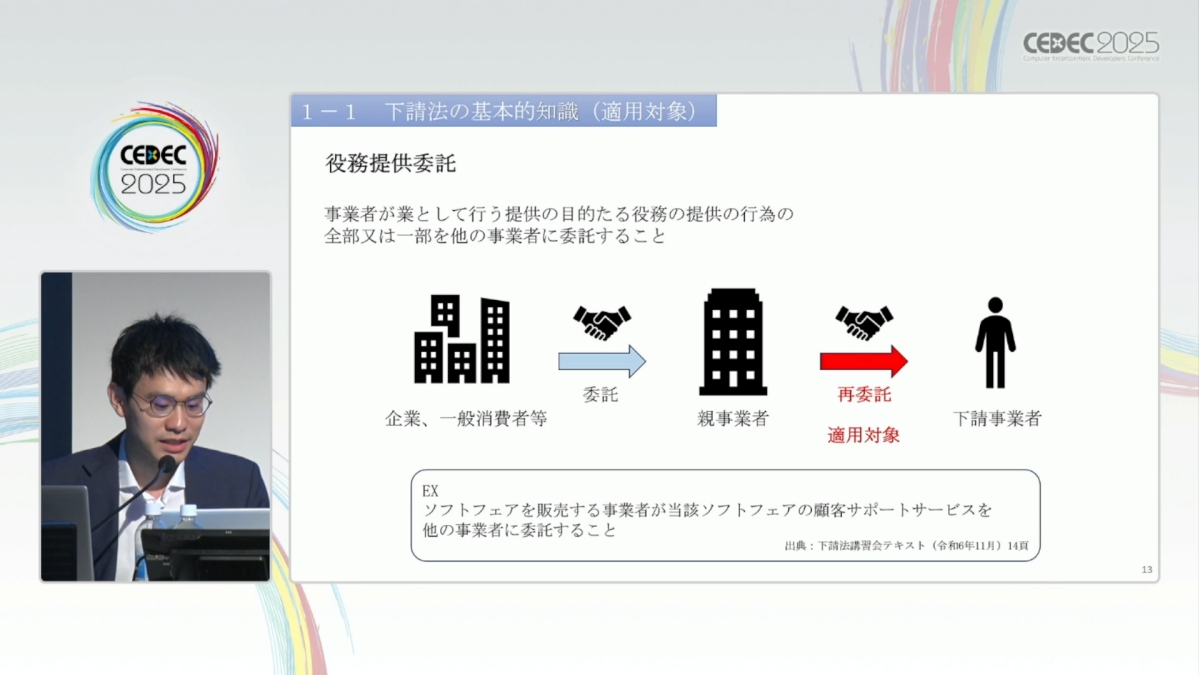

〈役務提供委託〉

企業や一般消費者から業務を委託された事業者が、その役務(サービス)を下請事業者に再委託する取引

ゲーム開発では、とくに「情報成果物作成」と「役務提供委託」が取り扱われます。

「情報成果物の作成」は、ソフトウェア開発事業者が消費者(エンドユーザー)に販売するゲームソフトの作成を、ほかの開発会社に委託する場合などが該当します。

一方で「役務提供委託」は、下請事業者へ再委託する場合のみを対象とするもの。

具体例には、ソフトウェアのユーザーサポートを外部事業者に委託する場合などが該当します。ソフトウェアの開発・提供が「ユーザーから委託されている事業」とみなされ、ユーザーサポートのみを外部事業者へ再委託しているものと扱われます。

資本金区分にもとづく適用対象の定め

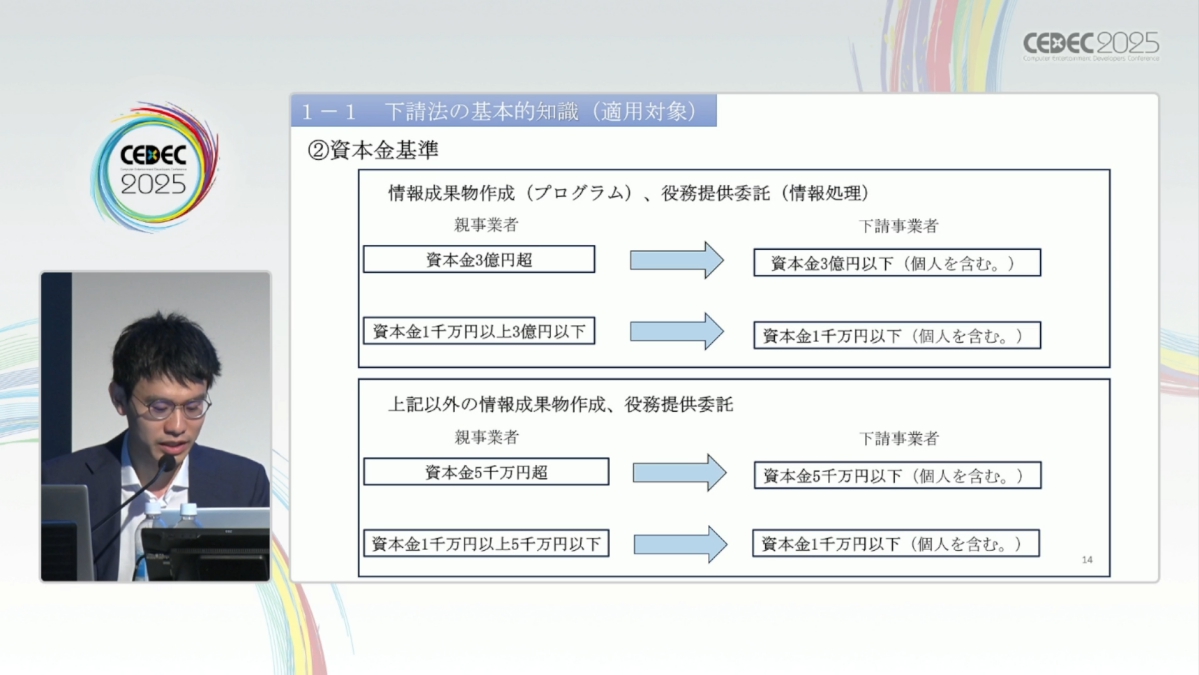

親事業者と下請事業者が設定する資本金の額にも基準が設けられています。

情報成果物・役務提供を委託する際は、基本的に「資本金5,000万円超の事業者から、個人を含む資本金5,000万円以下の事業者に委託する場合」と「資本金1,000万円~5,000万円の事業者から、個人を含む資本金1,000万円以下の事業者に委託する場合」が下請法の適用対象となります。

ただし、情報成果物のうちプログラムにあたるもの、あるいは役務提供のうち情報処理(サーバー運用やセキュリティ管理など)にあたるものに関しては、適用対象は「資本金3億円超の事業者から、個人を含む資本金3億円以下の事業者に委託する場合」と「資本金1,000万円~3億円の事業者から、個人を含む資本金1,000万円以下の事業者に委託する場合」の2パターンとなります。

アニメーションなど委託物が多岐にわたるゲーム業界では、発注や法務の面で特に注意が必要となる

下請法が親事業者に課す義務・禁止行為

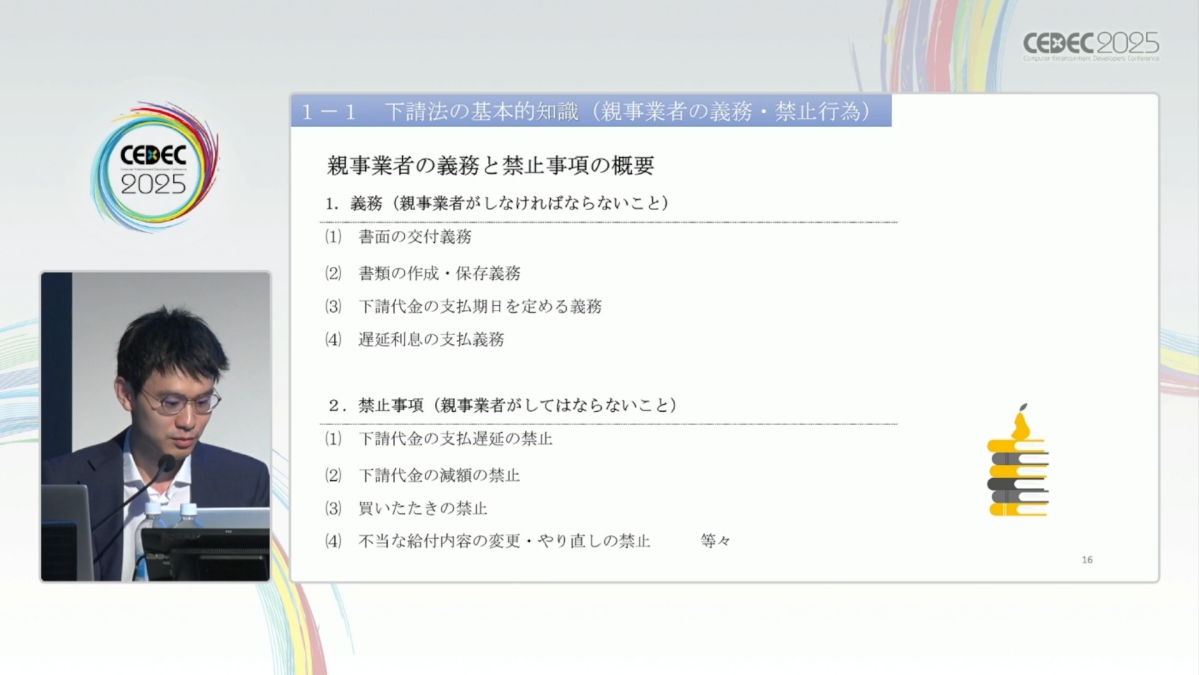

下請法では、親事業者に対して書面作成や代金の支払いなどに関して義務や禁止行為が定められています。それらのうちゲーム業界において特に関わりの深い事項が紹介されました。

下請法によって親事業者に課されている義務および、禁止事項の一例

発注内容・下請金額などを記載した書面を交付

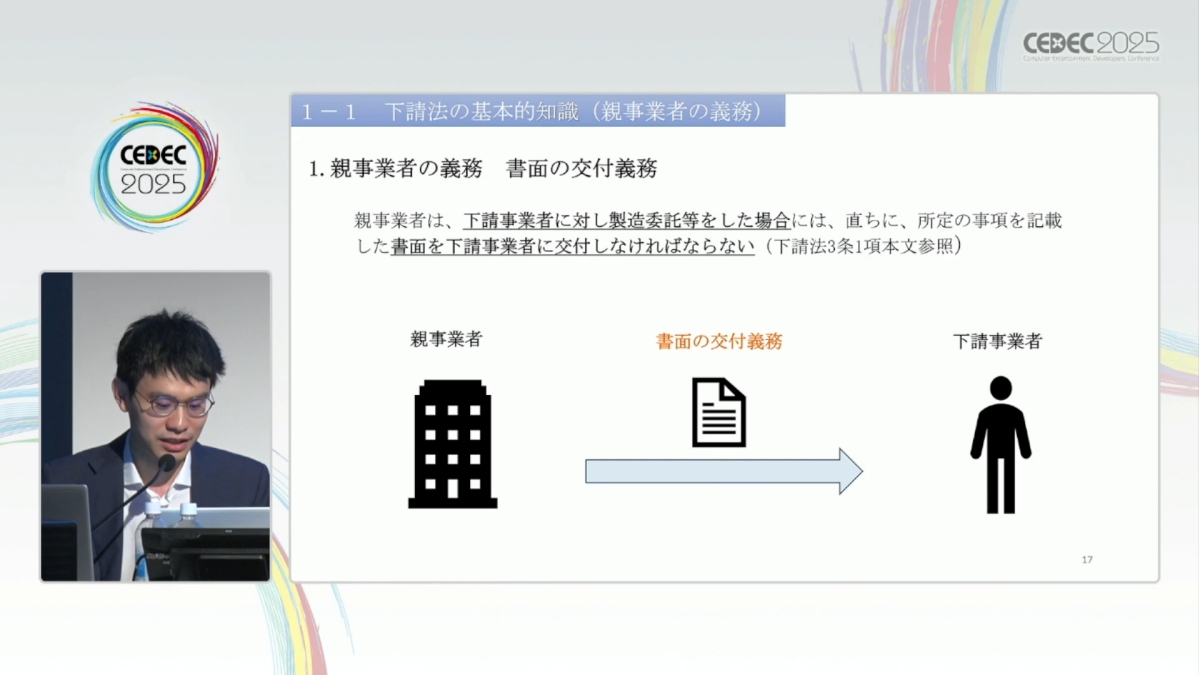

親事業者が下請事業者に製造委託(※)などを行った場合、直ちに所定の事項を記載した書面を下請事業者に交付することが下請法第3条1項において義務付けられています。

※ 情報成果物の作成委託や役務提供委託を含む、下請法上の用語

なお、契約書や発注書に所定の事項を記載することで当該書面として扱うことも可能です。

書面はPDFなどの電子媒体で交付しても構いません。その場合、現行法上では下請事業者から承諾を得る必要がありますが、2026年1月1日(木)以降は法改正により承諾が不要となります。

書面の記載事項は、親事業者および下請事業者の名称や給付内容(※)、発注日、検収日、下請金額と支払期日など、一般的な契約書や発注書と大差はありません。

※ この場合、「給付」とは成果物や役務を納品することを指す

ただし、委託業務により発生した著作権などの知的財産の権利が親事業者へと移転する場合、その文言を書面に記載しないと下請法違反となるほか、移転費用などを下請代金に含める必要があるなどの注意点があります。

書面の交付義務は下請法第3条に規定されていることから、必要事項が記載された書面を「3条書面」と呼ぶ

下請代金は期日までに支払う

下請代金の支払期日は、給付物に対する検査の有無を問わず受領日から60日以内と定められています。

支払期日は書面に記載する必要があります。記載が抜けている場合、給付物を受領した当日が支払期日となります。

買いたたきは禁止。適正な代金の支払いを

下請金額は一定水準以上に定める必要があり、発注内容と同種または類似した給付における市場価格と比較して著しく低い額を不当に定める「買いたたき」は禁止されています。

市場価格は「金額の協議が十分に行われたか」「下請事業者側の準備などにかかる原価が計算に含まれているか」「ほかの事業者と比較して差別的な内容が委託されていないか」などに留意して検討されます。

金額は発注時に確定します。後から減額を申し出る場合は買いたたきには該当しないものの、「下請代金の減額の禁止」といった別の項目により禁止され、下請事業者の保護が行われます。

買いたたきに該当するおそれのある事案として、知的財産権の移転を含む給付において通常の対価より低い金額を定めるケースが例示されました。トラブルを未然に防ぐため、あらかじめ契約書の雛形に「支払代金は知的財産権の対価を含む」と記載しておくことが推奨されます。

また、とくに下請のフリーランスにおいて、知的財産権を移転することで作品をポートフォリオに掲載できなくなるなどのトラブルが頻発するとのこと。事前に「ポートフォリオや作品集では作品を記載してよい」などの取り決めを行い、双方の合意を得ることがトラブル防止につながります。

給付内容の不当な変更・やり直しの要求は禁止

委託の締結後、仕様書などに記載のない作業を給付前に要求したり、給付の受領後にやり直しを要求したりするなど、下請事業者の利益を不当に害する給付内容の変更・やり直しは禁止されています。

ただし、親事業者が経費を負担する場合などは「不当な給付内容の変更・やり直し」に該当しないとのこと(「事例研究」の項目にて後述)。

フリーランスの事業者を保護する「フリーランス法」の基本知識

続いて、フリーランスの事業者を保護するために制定された「フリーランス法」について解説されました。

デジタル社会の進展に伴い、クラウドワーカーやギグワーカーなどフリーランスの事業者が増加してきたと戸上氏。しかしフリーランスの約4割が取引の際にトラブルに遭った経験があり、ハラスメントなども横行していたといいます。

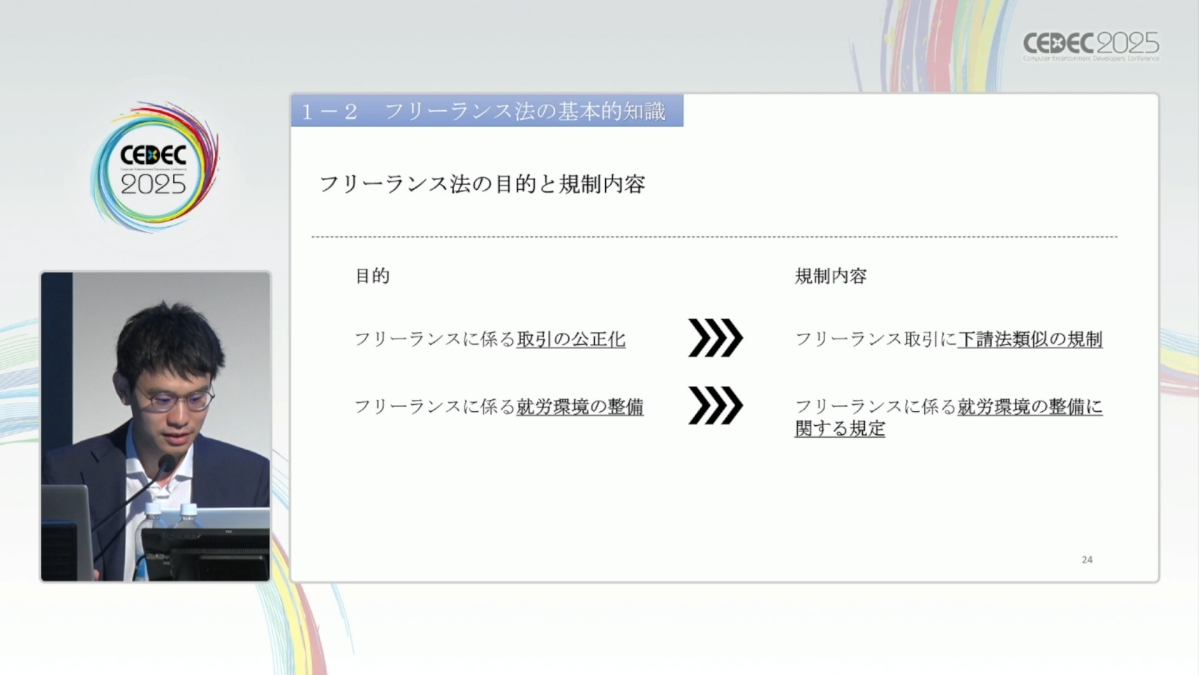

そうした背景から2024年11月より施行されたのがフリーランス法。「取引の公正化」と「就労環境の整備」の2つを主な目的に掲げており、「取引の公正化」に関しては下請法と類似した規制を、「就労環境の整備」の面ではフリーランスの負担を減らす規定を定めています。

フリーランス法の対象は、個人/法人を問わず1名で事業を行う場合

フリーランス法は、発注者(業務委託事業者)とフリーランス(特定受託事業者)の間で交わされる、業務委託に関わる取引に適用されます。

同法が定める「フリーランス」とは、従業員を使用しない個人事業主だけを指すのでなく、法人であっても代表者1名のほかに役員を置かず、かつ従業員を使用していない場合はフリーランスに該当します。

フリーランス法においても下請法と同様に、ゲーム業界で問題に挙がりやすいものは「情報成果物の作成委託」や「役務提供委託」の2種類だと紹介されました。

フリーランス法適用かつ下請法の適用外となるケース

フリーランス法が適用される例として、ゲーム開発会社からフリーランスに対してゲームソフトの監修業務を依頼するケースが紹介されました。

この場合フリーランスは情報成果物の作成を伴わず、また監修業務は親事業者がフリーランスに再委託したものではないため、下請法の適用外となります。

ハラスメント・不当な途中解約などからフリーランスを守る「就労環境」の規定

「就労環境の整備」に関しては、以下の4種類の規定が定められています。

- 情報提供の的確表示

- 育児介護等と業務の両立に対する配慮

- ハラスメント対策に係る体制整備義務

- 途中解約等の事前予告・理由開示義務

フリーランス募集情報は正しく伝える

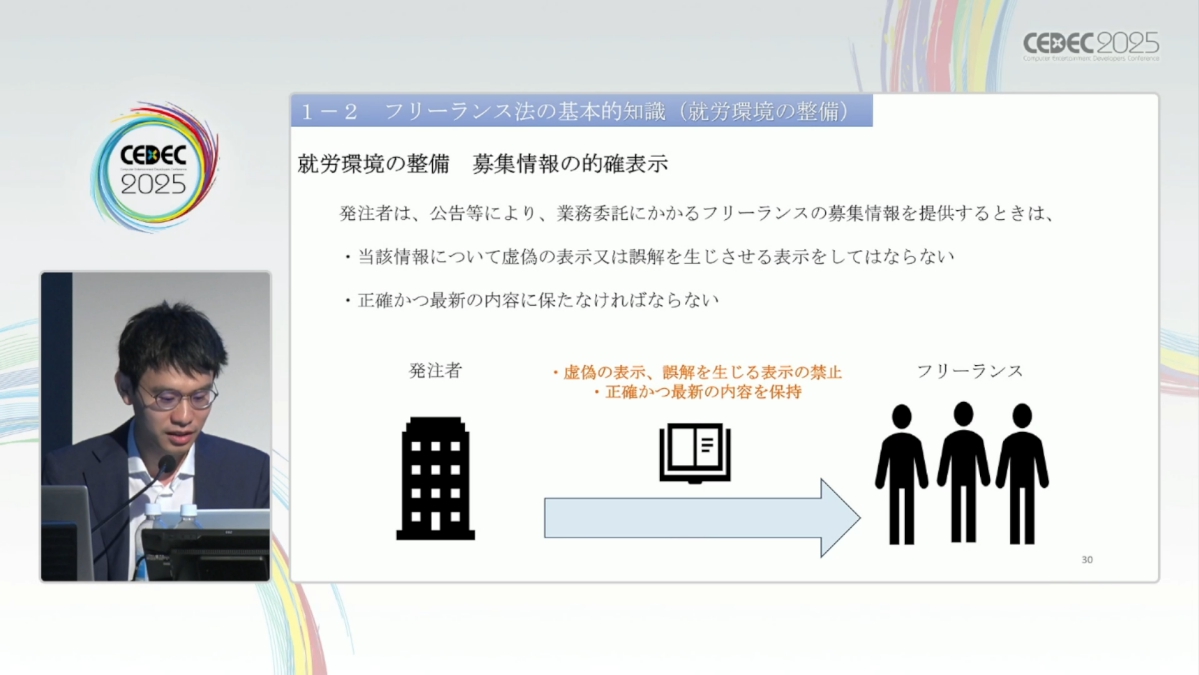

発注者が広告などでフリーランスの募集情報を提供する際、虚偽の表示・誤解を生む表示を行うことは禁止されています。また、情報は正確かつ最新の内容に保つことが義務付けられています。

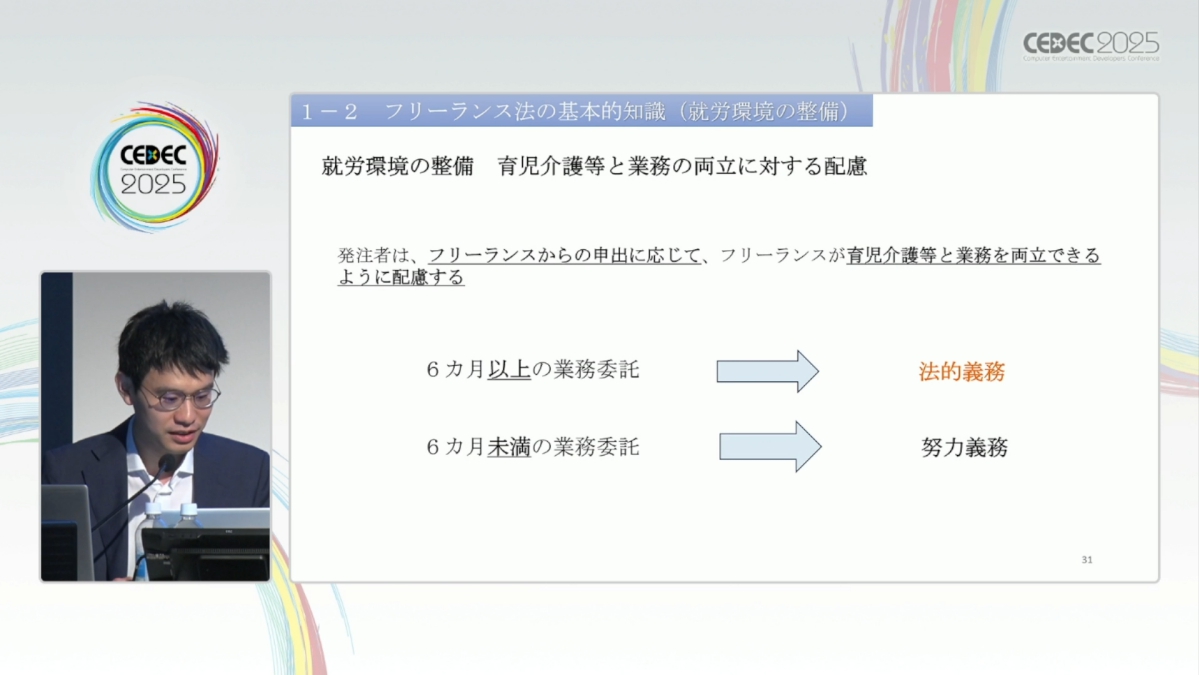

育児・介護や業務を両立できる環境を用意

発注者は、フリーランスからの申し出に応じて育児・介護などを業務と両立できるように配慮する必要があります。

業務を6か月以上委託している場合は法的義務が発生します。委託期間が6か月未満の場合でも、努力義務として配慮が求められます。

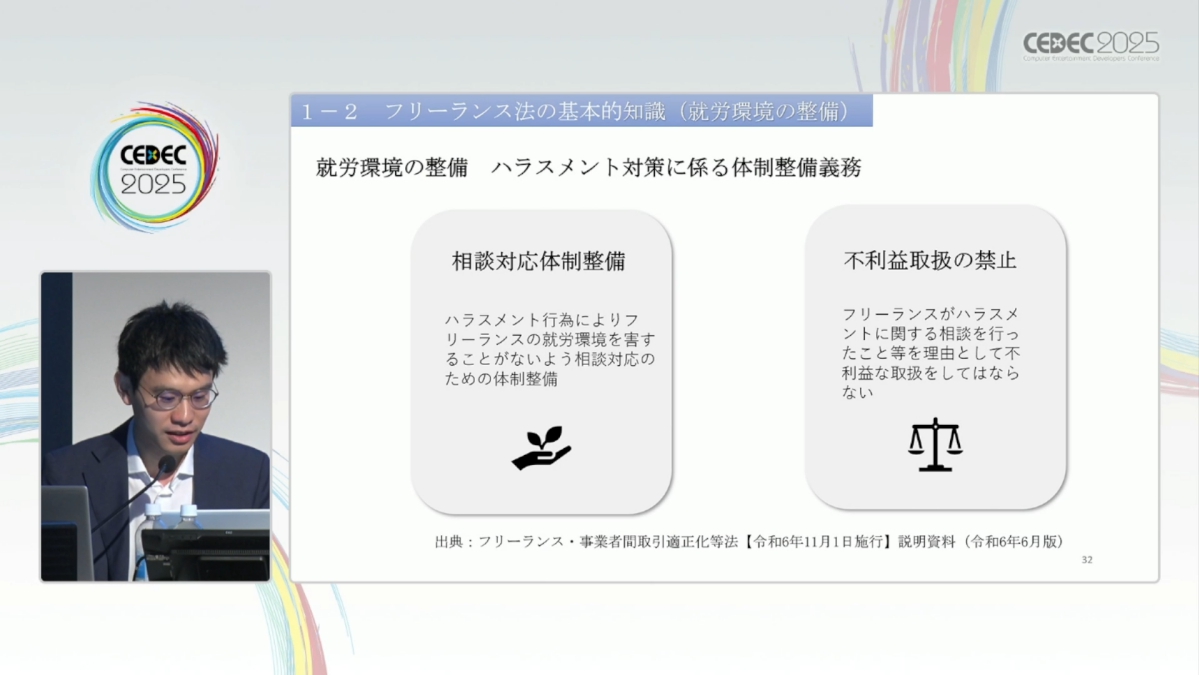

ハラスメント対策を明確化

フリーランス法では発注者に対して、ハラスメント対策などを含む体制の整備を義務付けています。具体的には、ハラスメント阻止に向けた方針の明確化・啓発や、相談窓口の設置などが求められます。

また、フリーランスからハラスメントに関する相談があった場合などに、それを口実として該当者に対し不利益な取り扱いを行うことも禁止されています。

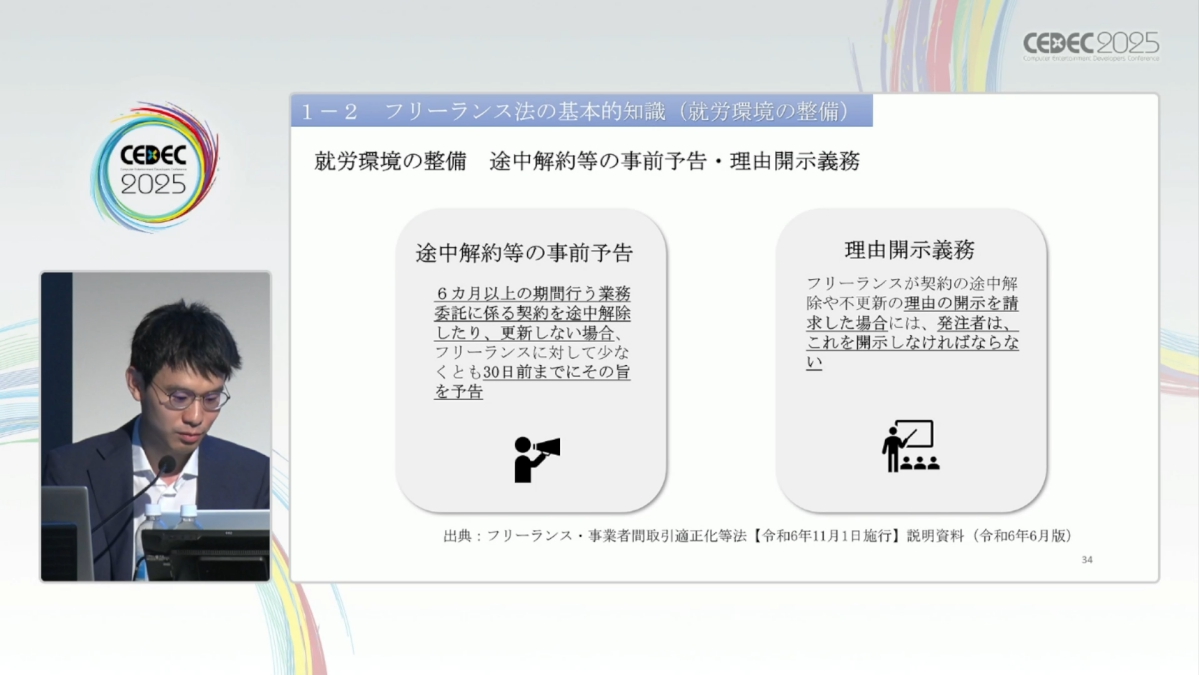

途中解約は必ず事前予告・理由を開示

6か月以上の期間にわたる業務委託契約を途中で唐突に解除する場合、トラブル防止のため少なくとも30日前までにその旨をフリーランスに対して予告する必要があります。契約を更新しない場合も同様に30日前までの予告が必要です。

また、フリーランスから契約解除・不更新の理由を問われた場合、発注者はそれを開示する義務があります。

【事例研究】動画用2Dモデル発注に関する勧告指導事例

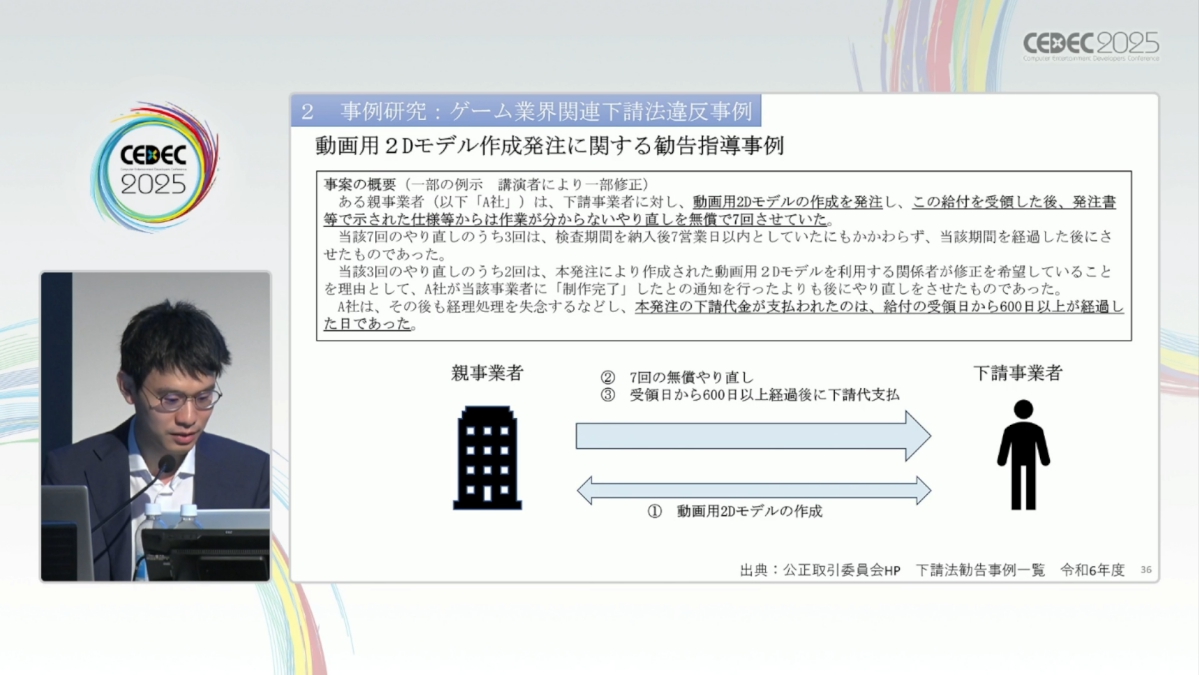

実際に発生した下請法の違反事例(勧告指導事例)として、ある親事業者(A社)が下請事業者に対して動画用2Dモデルの作成を発注したケースを紹介。

A社は給付の受領後、発注書などでは必要性を示されていないやり直しを下請事業者に無償で7回行わせていました。そのうち3回は、検査期間として定めていた納入後7営業日を過ぎた後に要求したもので、さらにそのうち2回は、A社が当該事業者に「制作完了」の通知を送った後、2Dモデルを利用する関係者から修正希望を受けたことを理由に行わせたものでした。

下請代金の支払日は、給付を受領してから600日以上が経過した日だったといいます。

この事例では、発注書などで示された仕様などからは作業の必要性がわからないやり直しを、給付の受領後に無償で行わせたことが「不当なやり直し」に該当するとして勧告が入ったほか、不当なやり直しなどを指示したことで下請代金の支払いが遅延したことに対して指導が行われました。

戸上氏は本案件について、トラブル回避のために発注側/受注側がそれぞれ取れたであろう対応策・回避策を紹介しました。

〈発注側の対策①〉関係者間のコミュニケーションを強化

本案件では修正を希望した人が発注担当者とは異なる人物であったことから、関係者間のコミュニケーション不足により仕様などの具体的な記載が不可能だった可能性があります。

動画用2Dモデルなどで要求される「世界観」など、細かな指示が難しい要素については関係者と綿密なコミュニケーションを取り、具体的な希望を示すことでやり直しを防げたかもしれないと戸上氏は語りました。

〈発注側の対策②〉やり直しにかかる費用は発注側が負担

先に解説された通り、下請法における「不当なやり直し」とは下請事業者の利益を不当に害するやり直し作業を指します。

逆説的に、利益を害しない形で一定の修正などを要求する場合は「不当なやり直し」には該当しません。一例として、必要費用を親事業者が負担するケースなどが挙げられます。

見方を変えれば、必要費用を負担することは「新たな発注」ともいえる

〈発注側の対策③〉経理処理のミスを防ぐ仕組みづくり

下請代金の支払遅延に関しては、経理処理のミスが違反の要因になったと見られています。各事業者への支払期日を統一するなど、ミスが起こりづらい仕組みづくりが必要であると戸上氏は語りました。

また、支払期日の記載忘れによるトラブルを防ぐ観点から、発注書に支払期日の文言を雛形として記載しておくことを推奨しています。

〈受注側の対策①〉発注内容の明確化を求める

受注者側が取りうる対応策として、まず給付内容の明確化が挙げられました。

下請事業者が親事業者に対して給付内容の明示を要請したにもかかわらず、それを親業者が正当な理由なく拒み、下請事業者に作業を継続させたのち「給付内容が当初の委託内容と異なる」と主張した場合は「不当なやり直し」に該当します。

そのため、給付内容が不明瞭である場合は明示するよう求めることが大切です。

給付内容を明確にする要求が受け入れられなかった場合は下請法の保護の要件にあたるため、証拠を残しておくことで法的に保護が受けられる

〈受注側の対策②〉正しい法律知識の習得&相談窓口の利用

専門的な法律知識の理解が難しい場合は、弁護士会や公正取引委員会などに相談することも可能。中小企業庁などでは下請事業者・フリーランス向けの救済窓口が設けられています。

適切な取引を行うにあたり、こうした施設・窓口の利用を検討することも重要と語られました。

ゲーム業界に関係する「改正下請法」の情報を紹介

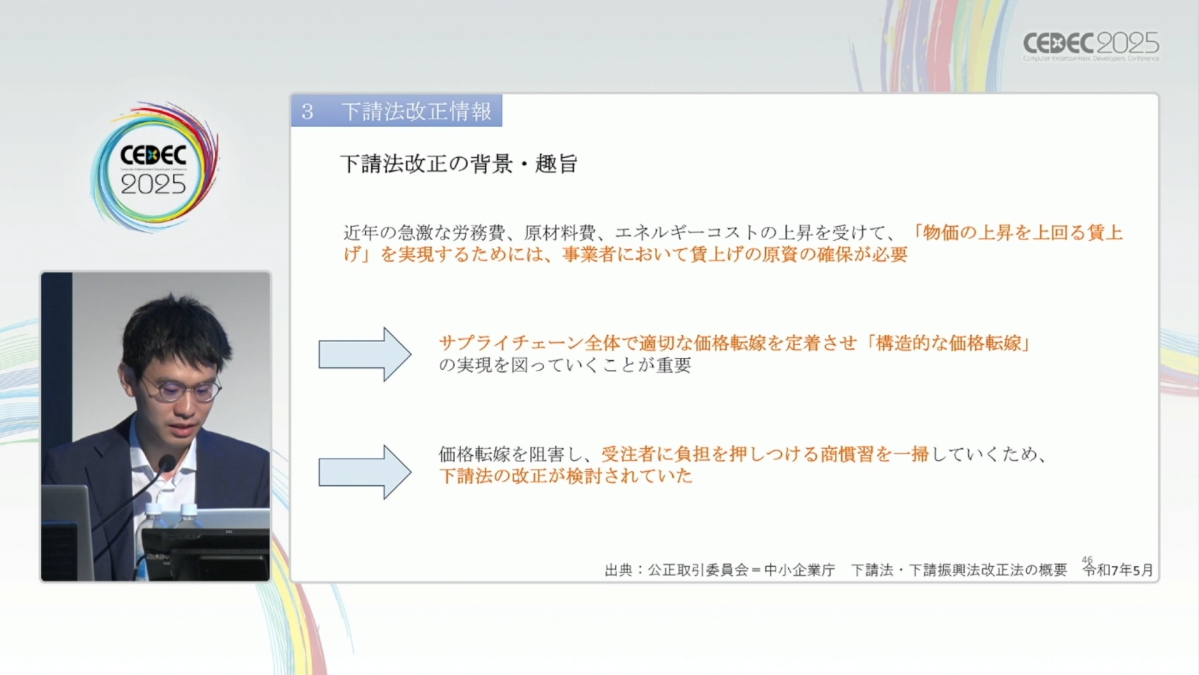

講演の最後には、2026年1月1日(木)より施行される下請法の改正情報を紹介。

「労務費や原材料費、エネルギーコストなどの急激な上昇を受け、物価の上昇を上回る賃上げを実現するにはどのような改正が必要か」といった観点から条文が見直され、受注者に負担を押し付ける商慣習を一掃する改正が施されています。

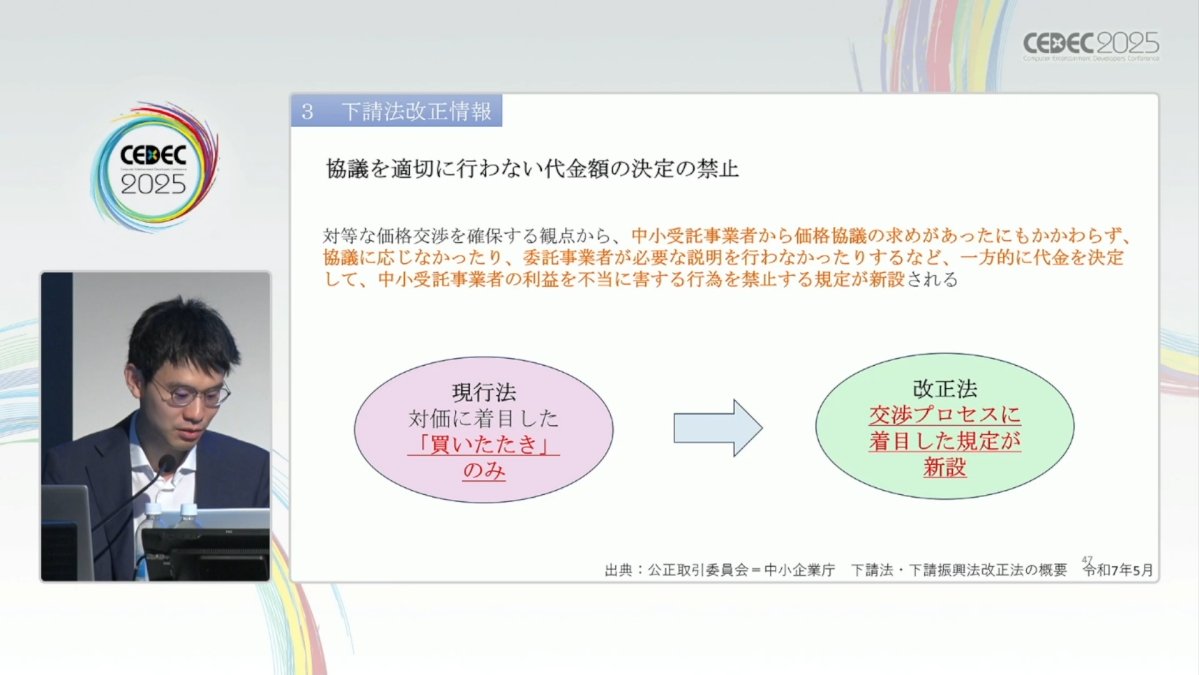

〈改正①〉適切な協議を伴わず下請金額を決定することは禁止

下請法には買いたたきを禁止する規定がありますが、現行法では買いたたきであるか否かを業務に対する対価を基準に評価されています。

改正法ではそれに加えて、下請事業者からの価格協議の要求に親事業者が応じないことなど、交渉を排して一方的に代金を決定することで下請事業者の利益を不当に害する行為を禁じる規定が新設されます。

委託事業者(親事業者)および中小委託事業者(下請事業者)などの表記に関しては後述

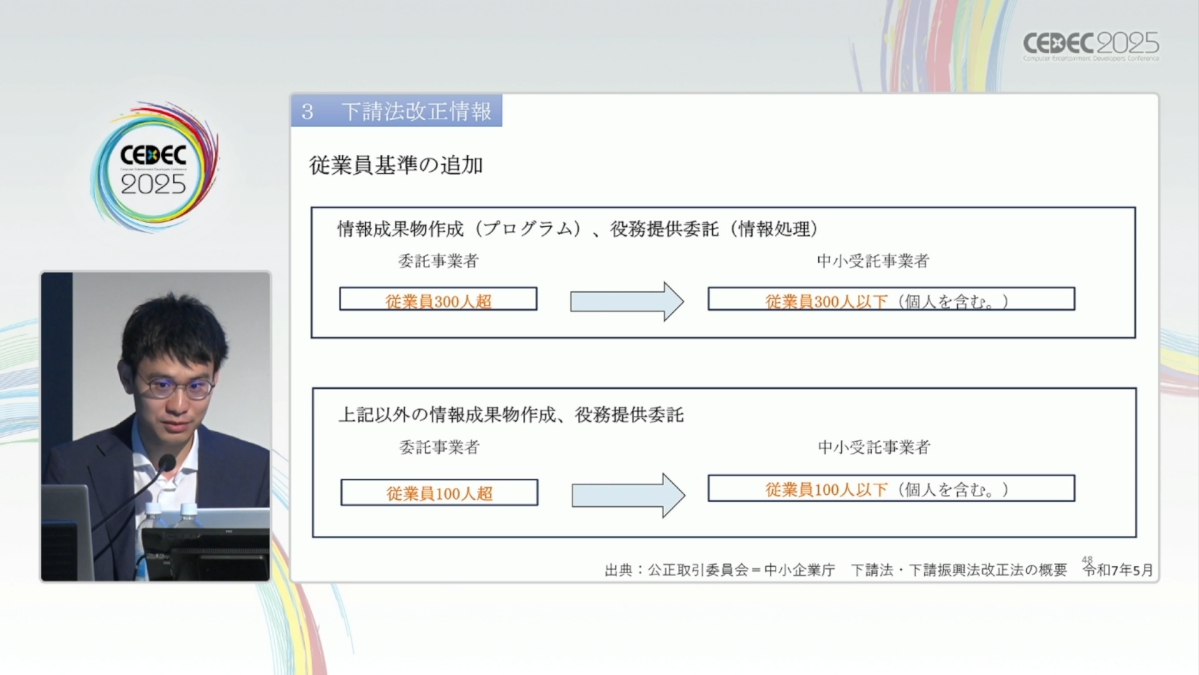

〈改正②〉下請法適用の基準に「従業員数」を追加

現行法では、下請法の適用対象は取引内容および資本金区分により判断されますが、規模の大きい会社でも一定の手続きを踏むことで資本金を減少可能で、下請法の適用外に逃れる抜け道を許してしまいます。これを防ぐため、改正法では新たに従業員数を基準とした規定が設けられます。

新規定においても、情報成果物のうちプログラムにあたるものと、役務のうち情報処理にあたるものは、それ以外のものと扱い方が異なります。プログラム作成・情報処理を委託する場合は「親事業者の従業員が300人超かつ下請事業者の従業員が300人以下」、それ以外は「親事業者の従業員が100人超かつ下請事業者の従業員が100人以下」であれば下請法が適用されます。

従業員数において基準を満たしている事業者は、資本金区分の基準にかかわらず下請法の適用対象となります。

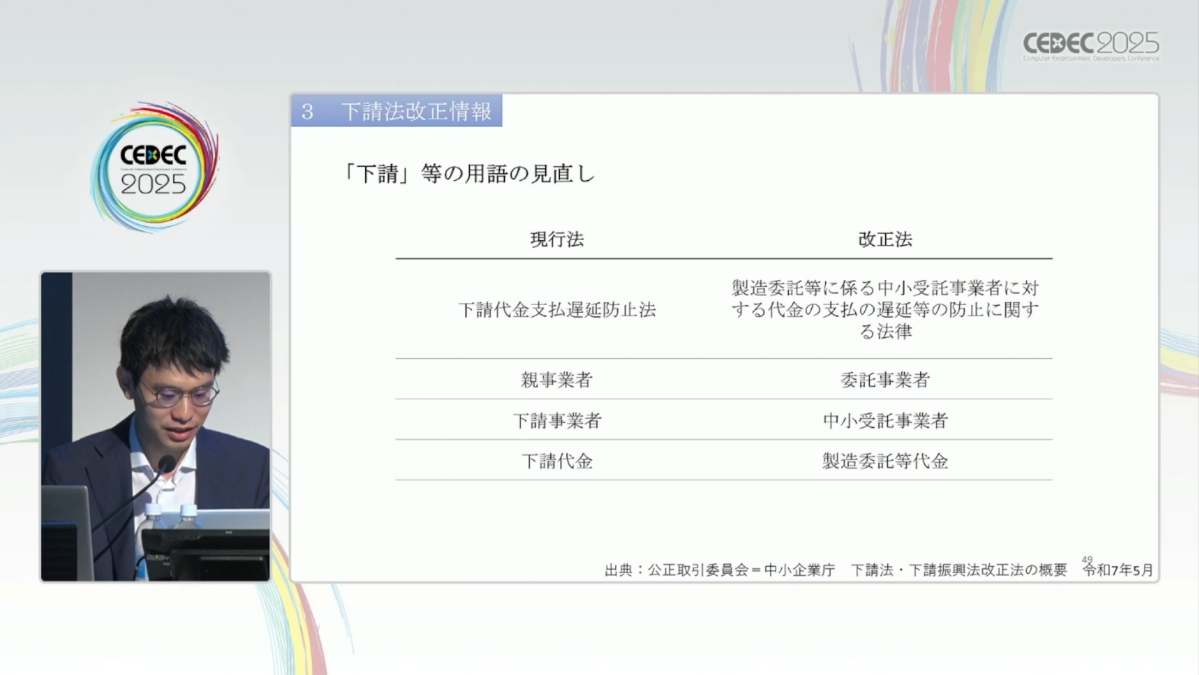

〈改正③〉法律用語を刷新

「親事業者」「下請事業者」という単語に上下関係が連想される風潮が強いことや、実際のビジネスにおいて「下請」などの言葉が用いられていないという調査結果を踏まえ、法律上の用語が改正されます。

「親事業者」は「委託事業者」に、「下請事業者」は「中小受託事業者」に、「下請代金」は「製造委託等代金」に置き換わります。

ゲーム開発に関わる全ての人が知っておくべき下請法・フリーランス法:契約・取引の注意点 ゲーム業界の健全な発展のために - CEDEC2025

ゲームのタイムアタックを中心に、ストリーミングサイト・Twitchで活動をしているストリーマー。ゲームイベントの紹介記事など、WEBメディアでの活動実績もあるが、繰り出されるダジャレのクオリティには賛否両論がある。

https://www.twitch.tv/serenade_yuuki