これまでのおさらい

- 第1回で1文PURPOSE(羅針盤)を握り、

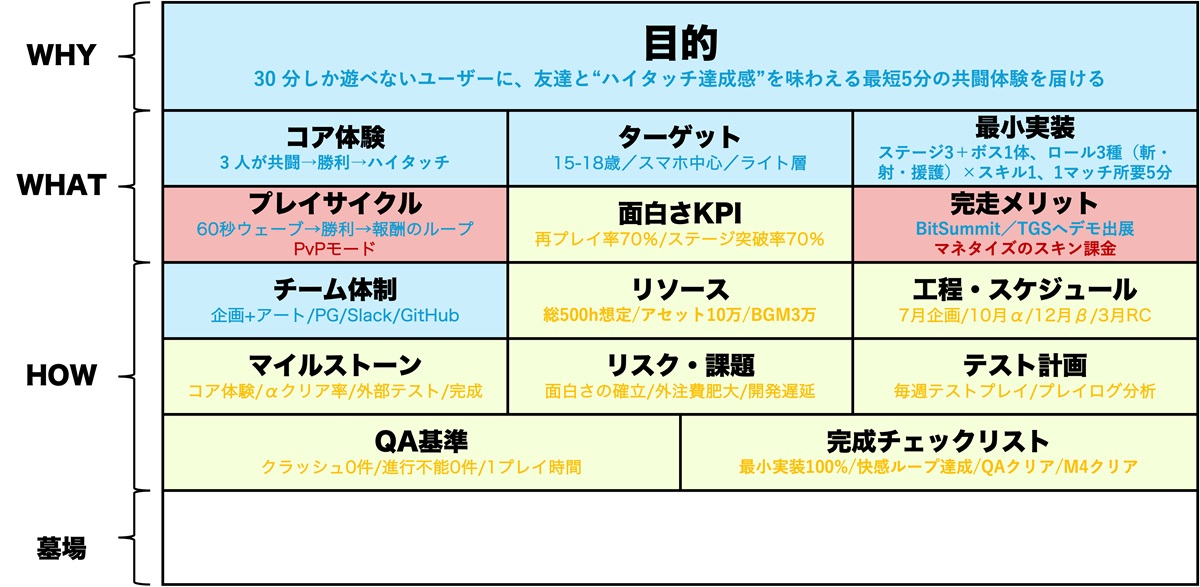

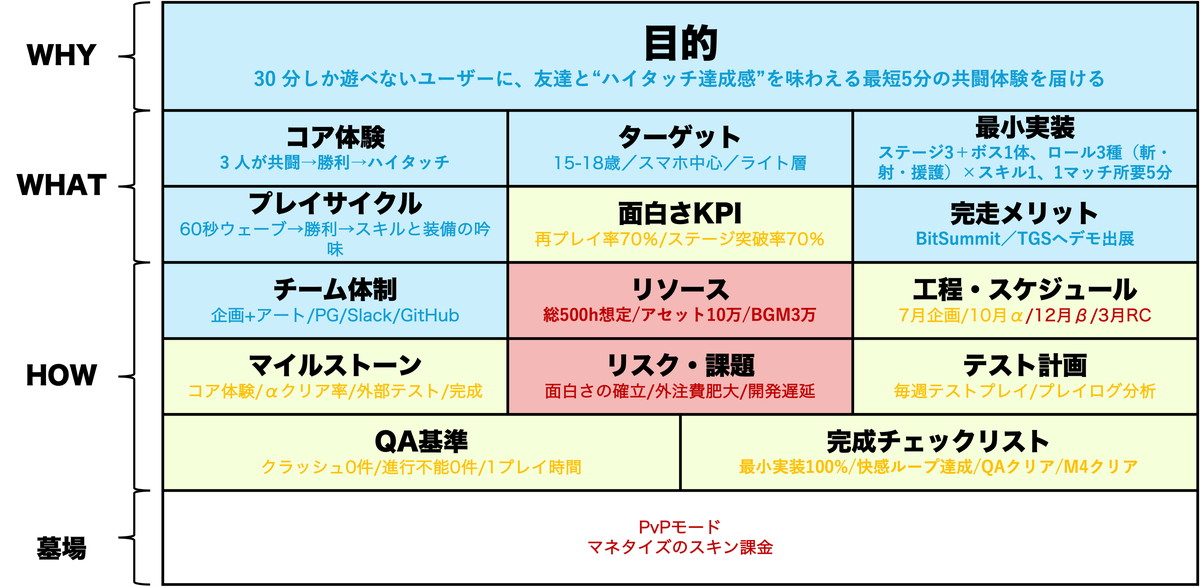

- 第2回でA4×1枚・15ブロックのテンプレートを埋め、要素を色分けしました。

▼第2回「完走率10%を突破する!“穴埋め式ゲーム企画書”実践ガイド「A4×1枚・15ブロック“完走テンプレート”公開」の記事はこちら

最終回となる今回は、2名のチームが12か月を完走テンプレートを回し切り、作品を完成させた例を見ていきましょう。

目的とテンプレートによって開発でのトラブルをどう解決したかに注目して下さい。

サンプル事例紹介――チーム構成・企画の輪郭・1年間の流れ

まずはチームの状況をおさらいしておきましょう。前回登場した『Pocket Heroes』というゲームを2名体制で1年で作り上げるという計画です。ゴールはBitSummitや東京ゲームショウ(TGS)への出展となっています。

| タイトル |

Pocket Heroes |

| ジャンル |

見下ろし3人協力アクション |

| 目的 |

30 分しか遊べないユーザーに

友達と“ハイタッチ達成感”を味わえる最短5分の共闘体験を届ける |

| チーム |

– 伊藤(企画/アート/ディレクション)

– 松本(プログラム) |

| 作業時間 |

平日各3h+週末6h=約18h/人/週 |

| 開発期間 |

1年(2024年4月〜2025年3月) |

| ゴール |

BitSummit / TGS出展 |

テンプレート Before / After──色はどう変わったか

それでは、テンプレートに入力した要素が1年間を通してどのように変化していったかを見ていきましょう。ざっと起きたことを時系列でまとめると、このようになりました。

| 時期 |

色塗り |

主なイベント |

| 開発スタート |

■■■■■(青:5)

■■■■■■■■(黄:8)

■■(赤:2) |

・「5分でハイタッチ達成感を得る共闘体験」という目的を設定

・ステージ数は3を想定し“必要そう”という理由で青に |

~3か月:

レビュー1回目 |

■■■■■■■(青:7)

■■■■■■(黄:6)

■■(赤:2) |

・ローカル2人協力プレイのプロトタイプ完成

・実装リソースを考慮し「3ステージ→2ステージ」へ縮小(最小実装:青→黄に降格)

・コア体験を「3人→2人」で成立させたことで確信が持て、青に

・PvP提案が再燃したが却下(赤を維持) |

~6か月:

レビュー2回目 |

■■■■■■■■■■■(青:11)

■■■(黄:3)

■(赤:1) |

・2ステージ構成のアルファ版完成(UIラフ含む)

・外部αテスト実施、クリア率50%を達成

→最小実装:黄→青へ昇格

・NPS(推奨度)が+15と弱めの反応→ハイタッチSEを強化し、テンポ改善に貢献(プレイサイクル:黄→青へ)

・PvPは引き続き赤、スキン課金やUIなど後回し項目は黄色のまま |

~9か月:

レビュー3回目 |

■■■■■■■■■■■(青:11)

■■■(黄:3)

■(赤:1) |

・外部βテストを10名規模で実施

・プレイの手応えに関する不安が残る中、再プレイ率が78%と改善→面白さKPI:青へ

・QA運用も週1で安定、QA基準も青化 |

~12か月:

完成 |

■■■■■■■■■■■■■(青:13)

■■(黄:2)

(赤:0) |

・ストア掲載素材を完成させ、Steamにて公開

・BitSummitにもエントリーし、対外公開の準備が整う |

藤井氏

具体的にどんなことが起こったのかは次からのセクションで詳しく見ていきます。

みなさんもゲーム開発で一度は悩んだことのあるようなエピソードばかりだと思います。

開発初期だからこそ悩む「最小実装」を見極める

テンプレートの中身や色分けの変化を見た上で、1年の開発期間を通してどんなことが起こったのか、主なトピックスを中心に見ていきましょう。

①開発スタート

開発がスタートした段階では、このような内容と色付けになりました。

WHATのブロックは割と青で埋められたのですが、HOWのブロックはまだ分からないことが多かったので黄色が多くなりました。

藤井氏

開発初期の企画段階では、ほとんどの場合はこういう色分けになるのではないかと思いますが、全く構いません。

というのも、まだこの段階では掲げた【目的】と、目的を叶えるさまざまな要素に問題があるか・調整が必要かどうかが未知数な状況だからです。

②開発1か月目:最小実装の見直し

開発が始まり1か月が経った頃、早速、最小実装の項目に見直しが入りました。プログラマーから、以下のような質問が上がりました。

- ステージは3つも必要なのか?

- ロールは3つ必要なのか?

- スキルは1つで十分なのか?

そこで、ステージ、ロール、スキルの数を再検討することになりました。

1プレイ5分という時間を考えると、3ステージは確かに多いかもしれません。

「クリアした時のハイタッチ感」を体感するならボス戦は1分〜1分半は欲しいところ。となると、3ステージだと1ステージごとの密度が少なく、逆にテンポが悪い気もします。

ということで、3ステージ制を2ステージ制に変更することになりました。また、コア体験のところもひとまずは2人で遊べるバージョンで判断したいということで2人に調整。結果、最小実装とコア体験のテストプレイに必要なコストの規模を下げることになりました。

藤井氏

これは良い調整ですね。ゲームというものは「とにかく早くテストプレイできるものを作る」というのが鉄則ですから、いち早くプロトタイプに触れるために最小実装の規模を変更したのは良い判断です。

③開発2か月目:PvP足したい病、発動

最小実装の開発の目処が立ち、そこそこ動くものができたところで次のステップに進もうという時に、プログラマーから「PvPモードを入れた方がウケるのではないか?」という提案がありました。

- 今の時代は対戦したいユーザーが多い

- 流行っているゲームも対戦要素が強い

- 対戦要素を入れたらバズるかも

「確かに……」と誘惑されそうになったため、【目的】をもう一度振り返ってみることにしました。

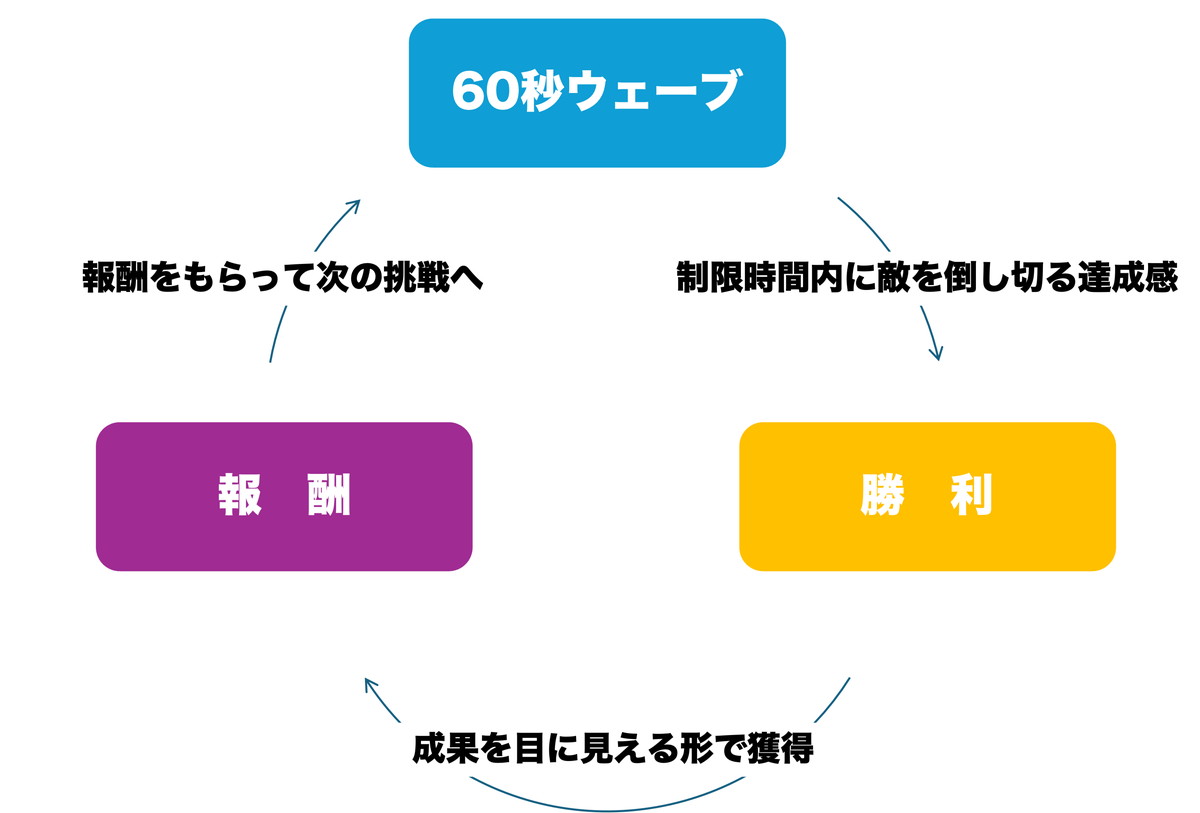

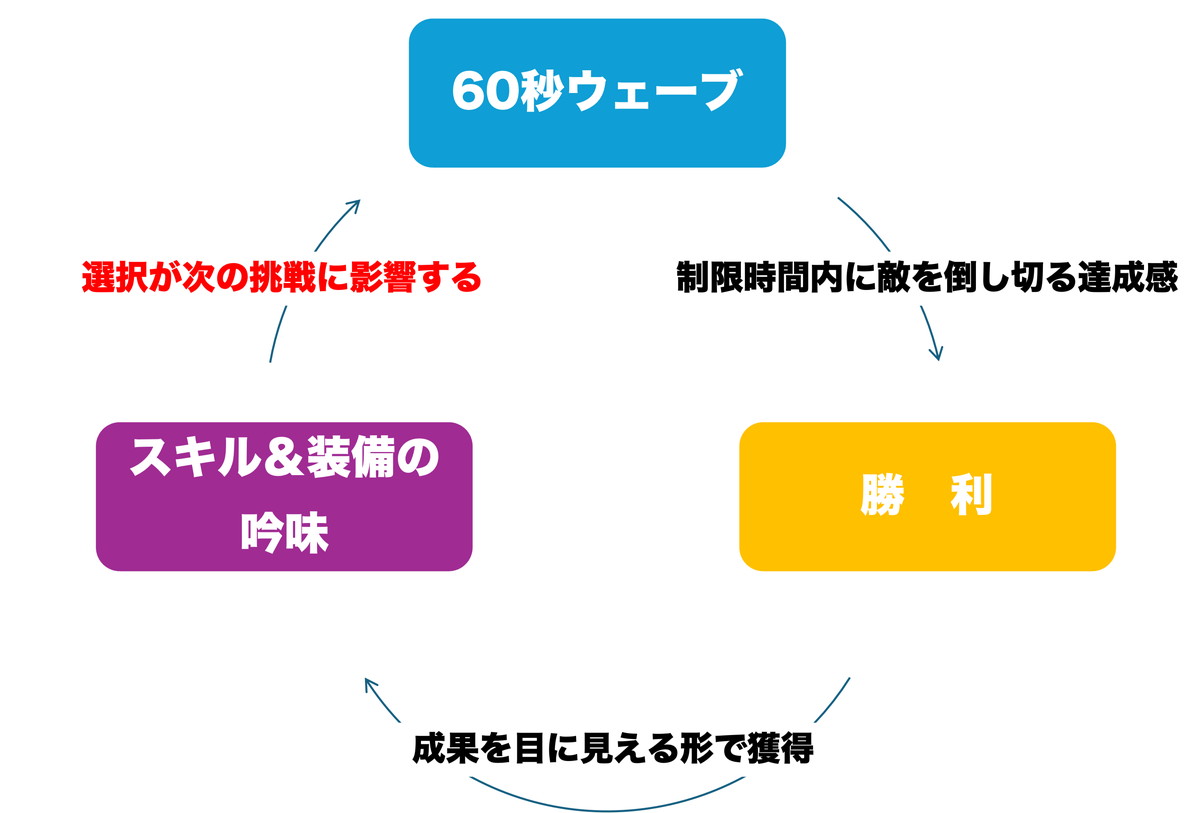

え~? じゃあ、面白くなるか不安だからゲームサイクルをまとめてよ

……あれ?

ゲームサイクルを図にしてみると、報酬という表現だけじゃゲームサイクルを成立するか分からないな。

そこで、プレイサイクルの「報酬」を「スキル&装備の吟味」に変更する事に。「スキルと装備を吟味する」と明記することで、ただ報酬を受け取るのではなく、報酬を選択して自分のビルドを作るというゲーム性を確立しました。

そして、今後はテンプレートとゲームサイクルを合わせてチェックしていく事が決まりました。

藤井氏

なんとも悩ましい判断を求められましたね。

確かにPvPモードがあることでゲームとしての広がりを作れそうではあります。ただ、そもそも協力ゲームとして作っているため、PvPモードを入れると仕様やバランス調整で追い込まれることになります。

少なくとも、ベースとなるゲームが完成してから検討すべき案件ですね。

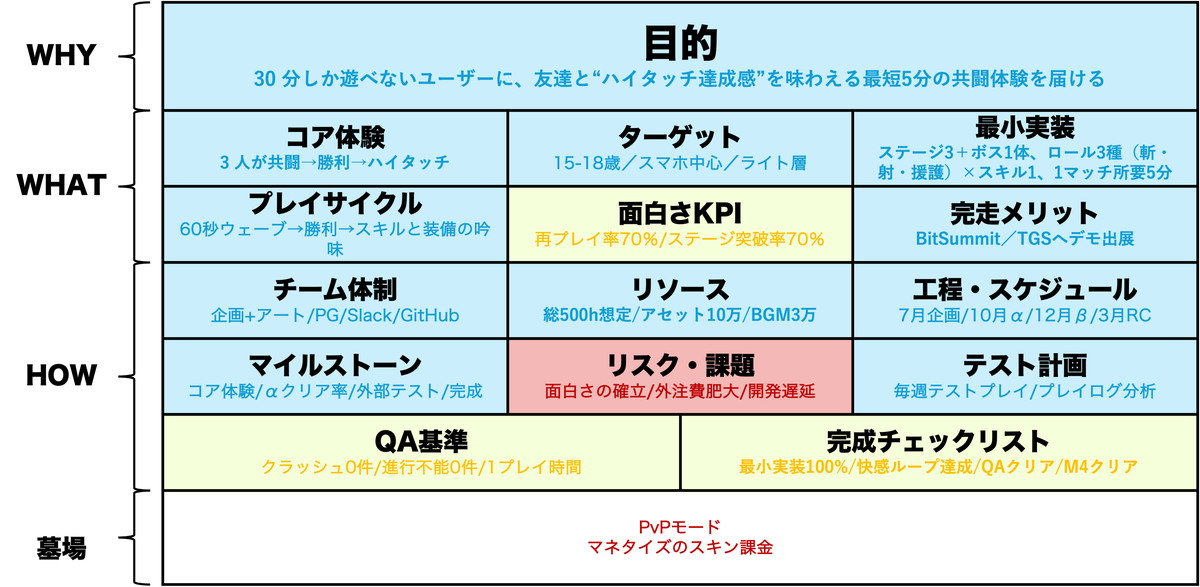

③開発3か月目:1回目のレビュー

開発も3か月目に入り、1回目のレビューの時期がやってきました。規模を調整したことで、最小実装を完了することができました。もし、1か月目の段階で開発規模を絞っていなければ間に合わなかったでしょう。

2人プレイで「60秒ウェーブ→勝利→スキルと装備の吟味」というプレイサイクルを確認することができ、「この方向性で進んでいける!」という感触を掴むことができました。

テンプレートの「コア体験」と「プレイサイクル」を青で固定することができました。

でも、プレイは2人でしか試せていません。

3人プレイによって起きる問題、スキルや装備のラインナップ、それらによるゲームバランスなど、今後の課題はまだまだ沢山あります。

これらの課題はリストとしてまとめる事で、1回目のレビューを終える事になりました。

藤井氏

コア体験とプレイサイクルという核となるブロックを青固定できたのは良かったですね。

ただし、一度確定したブロックであっても開発が進むと脆くも瓦解することがあります。今回の開発ではどのようになるか、その後を見ていきましょう。

「足したい」「要らない」と使える工数の狭間で

④開発4か月目:リッチ化要求&リソース肥大

開発が進み、しばらく安定している時期に入りました。そうするとグラフィックや演出面で気になるところが出てきました。

宝箱のエフェクトやスキル演出が地味な気がする……。

でも、用意するなら想定の2倍以上の素材が必要になるよ。

仮に外注に出せたとしても予算オーバーになる。

そこで、視覚的にクオリティアップできるものを中心に、スキルのエフェクトや宝箱のバリエーションなど、ゲームの面白さに直結する要素を中心にリッチ化することに決めました。

藤井氏

総合的に見て良い判断でしたね。ゲーム的に物足りなく感じるところに目を向けた訳ですね。こういった観点は悪いものではありません。

ただし、この手のクオリティアップは時にゲームに悪影響を与える可能性もあります。例えば、スキルのカットイン演出。確かにカッコいいですし、プレイヤーに手応えを与えるものではありますが、何度も何度も見ていると飽きますし、演出によってテンポ感が損なわれ、ノイズになりやすいです。

⑤開発6か月目:2回目のレビュー

2回目のレビューです。

まずはテンプレートをチェックします。

リソースが当初の想定よりも膨らんでいるな……。マイルストーンにも影響がある。

スケジュール通りに進めるには、テンプレで決めた工数を超えるわけにはいきませんでした。そこで、仕様を見直すことになりました。

敵を倒した時に出現する宝箱からはスキルか装備が入手できるシステムで、装備の場合は武器と防具の両方が対象でした。しかし、そうすると防具にはバリエーションが必要ですし、効果の違いも出さなくてはなりません。そうなると、工数が増えてしまい、ゲームバランスにも影響が出ます。

そこで、宝箱からはスキルと武器のみが出現するように変更し、スキルの中にパッシブで強化されるものを用意することにしました。結果、「リソース」のブロックを固定することもできました。

藤井氏

これは英断だったと思います。

長く遊ぶハクスラであれば防具の選別も楽しみの一つですが、5分という短いプレイを繰り返すゲーム性であれば、あまりに多い選択肢はプレイヤーへの負担が大きいです。

出現するものを武器種だけに絞ったことで、武器のバリエーションを増やすことができたので、コストカットとゲーム性の向上を図れたと言えます。

⑥開発7か月目:工程・スケジュールが破綻しかける

「スキル演出」や「バランス調整」などに対応しているうちに、β版の提出が1か月遅れになる見込みになりました。工程スケジュール上はこのタイミングでβ版完成でしたが、小さい追加実装や調整を繰り返しているうちに、時間がどんどん迫ってきました。

3人プレイを目指していましたが、まだ実装できていません。

テストプレイは2人プレイでも十分手応えがある。2人プレイで面白いものに仕上げよう。

3人プレイをコア体験として設定していたので、それが実装できていない焦りがありましたが、テンプレートを全体的に見直し、優先すべきことを定義することにしました。黄色のまま放置していたものを青にするために、確実に達成できる計画に修正しました。

藤井氏

ゲーム開発における「一番しんどい時期」とぶつかったようですね。どんな開発現場でも出くわす状況だと思います。コア体験として「3人プレイ」を据えたことで、それが実装できていない不安と焦りが体力と精神を奪っていったことでしょう。

しかし、こういう状況で心を折らずに前に進むことが重要です。2人プレイで面白いものに仕上げるという軌道修正は決して妥協ではなく、前に進むための意思決定だと思います。

⑦開発8か月目:ステージ追加の要求

2人プレイとしての完成度を高めて、ようやく外部にテストプレイを依頼できる段階まで進み、クローズドβ版として知人やSNSを通してテストプレイを実施することになりました。

すると、テスターから「ステージの数が少ない」という、開発1か月目で出た課題が再燃することになりました。

一度は2ステージに減らしたけれどやっぱりステージが少ないのか……。

そもそもは5分というプレイ時間に合わせて2ステージ制にしましたが、ステージのバリエーションが少ないために「毎回ステージが同じで飽きる」というジレンマが起きてしまいました。

ステージのバリエーションが多い方が楽しいのは間違いないけど、このタイミングでステージを追加するのは実装する面でもバランス調整の面でも大変だ。

それでは「完走メリット=BitSummit/TGSへデモ出展」にフォーカスしましょう。

- BitSummit/TGSで出展して多くの人に触れてもらわなければ意味がない

- ステージ追加は後からアップデートで対応できる

- 3ステージ制にすることで面白くなる保証がない

ステージ数は変えずマップにギミック追加をしてランダム性を増し、ゲームのテンポ感や報酬バランスなどのクオリティアップに専念することになりました。

藤井氏

またしても悩ましい事案にぶつかりましたね。

一度は判断したステージ数の件ですが、再び課題として再浮上してきたんですね。今回の判断は、テストプレイの反応を受けてのことでしたので、判断も難しいものだったでしょう。

ですが、BitSummit/TGSの出展を優先し、完成を目指したのは決して間違った判断ではありません。

ここまで作ったのに!?「面白くない気がする」とどう向き合うか

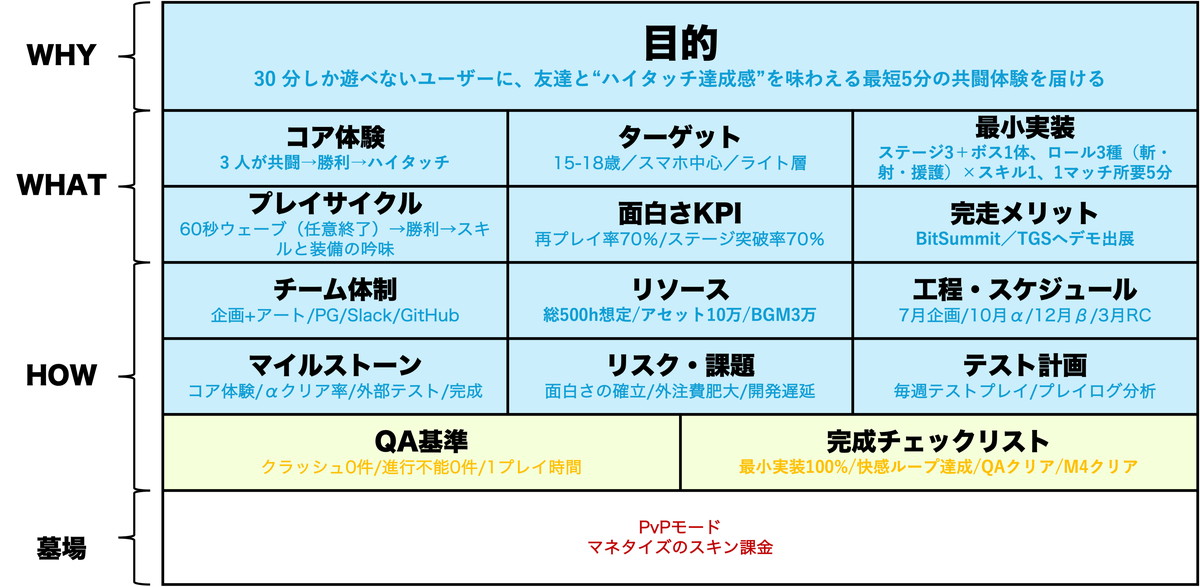

⑧開発9か月目:3回目のレビュー

ゲーム自体はちゃんと動いて、普通にプレイできる状態であるものの、どうしてもプレイの手応え・歯応えの部分で物足りなさを感じることになりました。ゲーム開発でぶつかる大きな問題の一つです。

実はこの問題は、今に始まったことではなく、1回目のレビューの後から気付いていたことでした。

1回目のレビューの時に「60秒ウェーブ→勝利→スキルと装備の吟味」というプレイサイクルを確立させました。

現在のプレイサイクル

- 迫り来る敵をオートで倒す

- 出現した宝箱から武器かスキルを選択する

- キャラクターを強化させていき、最後のボス戦に挑む

そこで改めてプレイサイクルの見直しを行うことになりました。

今までの仕様であれば、何が何でも60秒は経過しないと次のステージに進めない。この強制感が単調さとマンネリを生みやすいのでは。

試してみた新たな仕様

- 60秒を経たずして敵を殲滅できた場合は、残りの秒数分の追加ボーナスがもらえる

- 今まで通り、制限時間までマップを散策することもできる

すると、プレイヤーに自由が生まれ、追加ボーナスか、マップ内のアイテムを狙うかを考えるプレイングができるようになりました。

すぐさま知人にテストプレイしてもらうと、「面白くなった!」「これならステージはそんなに無くてもいい」という反応がもらえて、ステージ数の問題と面白さの問題を同時に解決することができました

結果、面白さKPIである「再プレイ率70%」も「ステージ突破率70%」も達成できました。

藤井氏

これは大きな一手でしたね。

結局、問題はステージのバリエーションではなくプレイサイクルにあったわけですね。60秒という不問のルールをあえて破ることによってゲームが面白くなるという事例です。

このように、一度決めたルールを破ることで上手くいくというのもゲーム開発の奥深いところです。

⑨開発10〜11か月:開発ラストスパート

ようやく開発も大詰め。ゲーム性の向上により、開発を走り抜けるモチベーションも維持しながら、あともう少しというところまで来ました。

ここで大きな問題となったのは、やはり「ゲームバランス」でした。複数のキャラクターの中から選択してプレイするゲームで出る「キャラクターごとの性能差」。今回の開発でもその問題とぶつかることになります。

キャラクターは3種類(戦士・アーチャー・魔法使い)の中から選べるという仕様で、それぞれの性能は以下のようになっています。

|

基本性能 |

必殺技スキル |

使用率 |

| 戦士 |

大剣を使って戦う。

攻撃範囲は狭いが、高い攻撃力と体力を持つ。 |

大剣を振り回し範囲内の敵に大ダメージを与える。 |

48.9% |

| アーチャー |

弓矢を使って戦う。

遠方から攻撃ができ、機動力が高い。 |

1体の敵に向かって大量の矢を撃ち放つ。 |

12.9% |

| 魔法使い |

魔法を使って戦う。

体力は低いが、複数の敵を同時に攻撃できる。 |

画面内にいる全ての敵に対して魔法を浴びせる。 |

38.2% |

バランス良く性能を設定したつもりでしたが、敵が自動で迫ってくるシステムのため、アーチャーの性能とマッチしていないんですね。アーチャーは基本ダメージが低く、必殺技はボスと戦う時には効果がありますが、ボス以外の敵にはほとんど活用できません。つまり道中が苦痛で、プレイしたいと思えない性能になっているわけです。

結果、戦士と魔法使いが使い勝手が良く、アーチャーを使う理由がないという状況が起きてしまったんですね。

どうすればアーチャーを使っていて気持ち良いと感じられるんだろう?

いろんなアプローチが考えられますが、やはりアーチャーの役割を明確にすること、かつゲームを完成させることが重要だと考えました。しかし、この時点で大きな変更はなかなか難しいですよね。そこで、以下の改変を加えました。

- 敵を倒した時に出現するスキルに「貫通」や「跳弾」を加える

→結果的に複数攻撃が可能になる

- 連続して攻撃を与えるとダメージが加算される

→1撃目:100%、2撃目:105%、3撃目:110%

性能差を埋めようとしてみた結果、より積極的に攻撃しようとするプレイが生まれ、「アーチャーが面白くなった!」という反応が得られました。

藤井氏

土壇場での改変には勇気が必要だったと思いますが、最後までテストプレイの反応を意識した成果が出ましたね。

また、小さな改変でゲーム性が向上したのも、素晴らしい判断と工夫でした。

ゲーム開発では、こういうピンチをチャンスに変える瞬間がいくつもあります。

⑩開発12か月目:完成

ついにこの日がやってきました。いよいよゲームの完成です。この1年の中で、多くの課題と向き合い、そして判断を迫られてきました。しかし、その度に完走テンプレートによって乗り越え、ようやく完成の時を迎えることができました。

ただ、課題として残ったものも多くありました。

- 3人プレイの実装

- ステージのバリエーション

- マップギミックのバリエーション

- 敵やボスのバリエーション

- ロール(キャラクター)のバリエーション

- スキルのバリエーション

何度もプレイしてもらうための要素はまだまだたくさんあります。

でも、「まずは面白いと思ってもらえるものを作って確かめる」ことで、本当に必要なものが何か分かってきました。

藤井氏

1年の開発お疲れ様でした。そして、ゲームの完成おめでとうございます。

計画は立てなければ動き出せないけれど、計画通りに進むものでもありません。完走テンプレートは、ゲーム開発の羅針盤となるものですが、完璧なものでもありません。諦めずに最後まで向き合う姿勢を大切にしてください。

まとめ――テンプレ運用3か条

さて、今回は1年間を2人で完走する経緯を詳しく見ていきました。完走テンプレートを使っていくつものトラブルを乗り越える様子は皆様にとっても参考になる部分があるかと思います。

改めて、完走テンプレートの運用ルール3か条を振り返りましょう。

- 毎週必ず“目的確認”:迷ったら【目的】を確認する。

- 条件で色を変える:条件を満たした時に黄→青。感覚で塗らない。

- 赤は“墓場”で見える化:カットしたアイデアは墓場へ。迷いを再燃させない。

このルールを守りつつ、ゲームを完成させることを目指してください。

ゲーム開発は大変な道のりです。好きという気持ちだけでは乗り越えられないことも多いです。でも、ゲームが完成した時の喜び、そのゲームをプレイしてもらうことの喜びは、何ものにも代えがたいものです。

私もゲーム開発で大変な思いをたくさんしましたが、それでも面白い。これほど面白いと思えるものは、なかなか他にはないと断言できます。そして、ゲームというものは完成させた時が一番成長を感じ、未来についても考えます。

- 何が良くて悪かったのか

- 次はどんなことに注意すべきか

- 今度はどんなことにチャレンジするのか

こういったことが完成させて初めて分かります。完走することにこだわって欲しいのは、そういうことなのです。

皆様のゲーム開発が完走すること、成功することを心より祈っています。そして、皆様のゲームをプレイできる時を待っています。

これからもゲームづくり、頑張ってください!

「GPC(ゲームプランナーズクラブ)」公式サイト

「世界一のゲームを日本から」というビジョンのもと、ゲームプランナー教育に革新をもたらすオンラインスクール「GPC(Game Planners Club)」を主宰。

株式会社コナミデジタルエンタテインメント在籍時には、『実況パワフルプロ野球』シリーズや『プロ野球スピリッツA』など、モバイルおよびコンシューマーゲームの企画・ディレクションを歴任。

現場で培った知見と実践ノウハウを体系化し、ゲームプランナー育成の標準を確立すべく活動。

2023年には、ゲームプランナー職の実務と考え方をまとめた書籍『プロフェッショナルゲームプランナー』を刊行。